Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении

Подождите немного. Документ загружается.

141

Airspeak, официальный язык авиадиспетчеров и пилотов; Seaspeak, международный

морской английский.

Все эти проекты были обусловлены социальной и профессиональной прагматикой

функционирования английского в этих сферах человеческой жизни и деятельности.

Самый последний из них был разработан в 2000г. в Великобритании Институтом по

изучению гражданского общества и получил название «документа Макферсона»,

содержащего языковые инструкции для полицейских. Этот проект имеет ярко

выраженную социальную ориентацию и дает офицерам полиции конкретные

рекомендации по употреблению языковых средств «во избежание нарушения прав

личности». К таковым относятся права национальных и социальных меньшинств, людей с

ограниченными физическими и возрастными возможностями и т.п. Документ Макферсона

запрещает офицерам полиции употребление целого ряда слов и выражений: например,

нельзя спрашивать о семейном статусе человека (чтобы не нарушить прав семей

нетрадиционной ориентации), нельзя употреблять слова и словосочетания типа male nurse,

fireman, foreman во избежание проявлений сексизма. В черный список внесены также

выражения со словом black даже в переносном значении, типа accident blackspot (опасный

участок дороги) во избежание эксцессов на почве расизма и под.

Несколько иную социальную и профессиональную установку имеют проекты

стандартизации английского как языка международного воздушного и морского

транспорта. Эти языки существуют не один десяток лет, хотя лингвистическое описание и

разработку они получили, в основном, в 80-е гг. XX в.

Прагматической основой для создания этих полуискусственных языковых систем

являются профессиональные требования их функционирования, которые включают: 1)

необходимость абсолютного взаимопонимания и взаимодействия в рабочих, иногда

экстремальных, условиях; 2) недвусмысленность и точность информации, краткость и

простоту ее изложения; 3) экономию времени; 4) обеспечение безопасности

профессиональной деятельности.

Учебник морского языка, изданный в Оксфорде в 1984г. (Seaspeak Reference

Manual), включает функциональные формулы коммуникативных стратегий: начало,

развитие и завершение беседы, специализированные рекомендации по грамматике,

словарю и структуре коммуникативных актов. Особое внимание уделяется обязательному

стандартному набору коммуникативных формул, которые запрещается варьировать.

Например, просьба повторить сообщение абсолютно исключает привычные для

естественного общения варианты, такие, как Could you repeat it? What did you say? I can

′

t

hear you, Excuse me? Вместо этого допускается употребление только одного варианта: Say

again (Знаменская 2003).

При межличностном общении профессионала и клиента введение стандартов

речевого поведения помогает предотвратить конфликты, связанные с некорректным,

неожиданным для клиента поведением профессионала; освободить время, обычно

затрачиваемое на подбор нужных слов для индивидуального подхода; к тому же сами

стандарты, задавая определенную модель поведения, позволяют впоследствии

специалистам творить новые речевые конструкции, снимают излишнее напряжение при

взаимодействии и снижают риск возникновения «синдрома перегорания».

Для выявления социально одобряемых и социально порицаемых вариантов

речевого поведения профессионалов мы использовали не только наблюдения за реальным

речевым поведением людей (ручные, видео- и аудиозаписи), но и «метод воспоминаний».

Эксперимент состоял из двух заданий: в первой части респондентам предлагалось

написать пять качеств, которые, по мнению респондентов, должны быть у идеального

врача, продавца, учителя, инженера, и пять качеств, которых у них не должно быть

(результаты описаны в третьей главе), а во второй – запомнившиеся высказывания

представителей этих профессий, причем также распределить их в две колонки:

«понравились» и «не понравились».

Мы не исключаем сознательное моделирование фраз как бы принадлежащих

специалистам определенной сферы деятельности и влияния на выбор того, что перед этим

142

заданием в анкете стоял вопрос о качествах «идеального профессионала» (продавца,

инженера, врача и учителя). На наш взгляд, это способствовало еще более четкому

определению правильных и неправильных выражений, то есть выявлению сложившихся

норм.

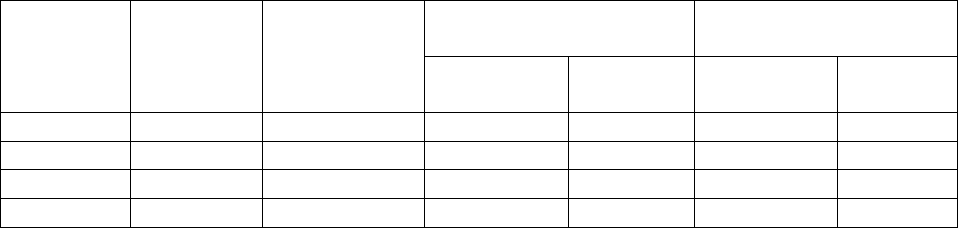

Этапы проведения исследования и количество полученных высказываний

отражены в таблице:

Понравились

высказывания

Не понравились

высказывания

Год

опроса

Количество

респондентов

всего из них

разные

всего из них

разные

Продавец 1999-2000 800 955 261 743 400

Врач 2000-2001 500 1085 654 984 756

Учитель 2000-2001 500 929 690 924 756

Инженер 2000-2001 500 90 90 100 100

Разница между общим количеством высказываний и оригинальными

(неповторяющимися) показывает, что речь профессионалов запоминается или изменяется

при запоминании в соответствии с вполне определенными моделями.

В.А. Рыжков пишет, что стереотип как репродуцируемая коммуникативная

единица вызывает в психике личности определенный ассоциативный эффект. Характер

ассоциации зависит от структуры уже имеющейся иерархии мотивов, от субъективной

предрасположенности личности к проигрыванию определенной социальной роли, т.е. к

декларированию своей социально-групповой принадлежности. Нечто подобное относится

к стереотипу позитивно воспринимаемого коммуникатора: адекватность ролевого

поведения, эксплицитность связей с социальной (референтной) группой реципиента, а

также общая эмоционально-положительная апелляция к последнему. Совокупность этих

факторов образует «имидж», провозглашающий собой некий символ социальных

потребностей, типичных для соответствующей социальной группы (Рыжков: 122).

Таким образом, можно сделать вывод, что речевой стереотип, с одной стороны,

облегчает понимание и запоминание информации, а с другой – является выразителем

определенных отношений между коммуникантами, поскольку содержит косвенные

указания на социальные роли говорящих. Второе очень важно для

высококонтекстуальных культур, наиболее ярким примером которых считается японская.

Для японца очень важным является принадлежность к группе, даже «воспитание

японского ребенка начинается с приема, который можно было бы назвать угрозой

отчуждения… Боязнь быть осмеянным, униженным, отлученным от родни или общины с

ранних лет западает в душу японца» (В. Овчинников в кн. Стернин 1993: 41). Это находит

отражение и в характере взаимоотношений с людьми, так, «японская вежливость – это,

если можно так выразиться, вежливость не по горизонтали (человек – общество), а по

вертикали. Она как бы предписание устава, который не обязывает солдата отдавать честь

офицеру, но вовсе не каждому встречному» (В. Овчинников в кн. Стернин 1993: 37). То

есть поведение японца зависит от собеседника и ситуации в целом: «Но посмотрите вслед

японцу, который только что, церемонно раскланявшись с вами, вновь окунается в

уличную толпу. С ним тут же происходит как бы таинственное превращение. Куда

деваются его изысканные манеры, предупредительность, учтивость! Он прокладывает

себе дорогу в людском потоке, совершенно не обращая ни на кого внимания. До тех пор,

пока прохожие на улице или пассажиры в вагоне остаются незнакомцами, японец считает

себя вправе относиться к ним как к неодушевленным предметам. Садясь в автобус, можно

без зазрения совести отпихнуть от подножки женщину с младенцем за спиной. Полагается

лишь обоюдно делать вид, что делаешь это как часть толпы, а не как отдельная личность.

Если вновь окликнуть знакомого, который в толпе вдруг преобразился в грубияна, еще раз

видишь такое же магическое перевоплощение. Он опять становится улыбающимся,

предупредительным, изысканно вежливым… по отношению к вам.

143

Японская учтивость ограничивается областью личных отношений и отнюдь не касается

общественного поведения» (В. Овчинников в кн. Стернин 1993: 35).

О том, что носители русской культуры также по-разному ведут себя со «своими» и

«чужими», мы уже писали раньше. Можно предположить, что это проявление

коллективистской культуры, когда человек воспринимается в первую очередь не как

личность (западная модель), а как представитель группы.

Особая вежливость японцев связана в первую очередь с языком. В.А. Пронников и

И.Д. Ладанов при изучении культурных традиций Японии отметили, что в речевом

общении японец при обращении выражает свою социальную позицию: подчиненное

положение или, наоборот, превосходство по отношению к собеседнику. Это делается с

помощью специальных префиксов, суффиксов, определенных слов. Одна группа

существительных, местоимений, глаголов употребляется только по отношению к

нижестоящему, другая – к вышестоящему, третья – только по отношению к равным.

Раньше местоимение Я имел право употреблять только император.

Не далее как полвека назад в японском языке употребляли шестнадцать слов для

обозначения «вы» и «ты». На сегодняшний день сохраняется до десятка форм личного

местоимения второго лица единственного числа при обращении к детям, ученикам,

слугам. Имеются девять слов для обозначения понятия «отец», одиннадцать – «жена»,

семь – «сын», девять - «дочь», семь – «муж». Правила употребления всех этих и ряда

других слов коренятся в социальном окружении и связаны с устоями.

Обычное слово «спасибо» или «благодарю» приобретает самые различные оттенки

в зависимости от социального и служебного положения собеседника, а также от характера

услуги или внимания, за которые выражается благодарность.

Правильное употребление всех многообразных форм и степеней вежливости,

создающее проблемы для иностранцев, рассматривается самими японцами как само собой

разумеющееся и усваивается с самых ранних пор, практически с первых шагов ребенка. И

всякое отступление, а тем более нарушение в применении соответствующих форм и

степеней осуждается как нарушение общепринятых норм, непременных правил общения

(Пронников, Ладанов: 221-227).

Именно поэтому можно сделать вывод, что японцы вежливы всегда, даже когда

они вовсе не подразумевают быть вежливыми. Такова традиция. Язык и культура Японии

практически исключают возможность быть невежливым (Кадзи, Хама, Райс: 22).

Повышенное внимание к контексту общения (кто, что, как, кому говорит), большая

вариативность передачи информации при отсутствии общепризнанных стереотипов

речевого поведения профессионалов в сфере «человек-человек» в современной России

приводит к явным или скрытым столкновениям и конфликтам. Именно это

противостояние определило обращение к анализу сложившихся стереотипов

взаимодействия профессионалов и клиентов в разных сферах деятельности.

Можно отметить, что в задании вспомнить типичные высказывания

профессионалов больше всего отказов было получено при характеристике инженеров, а

повторяющиеся речевые конструкции чаще встретились в оценивании речи продавцов (из

955 всего 261 не совпадают), и это может говорить о том, что продавцы уже выработали

свои стереотипы. Самой разнообразной можно считать речь учителей.

В некоторых анкетах наряду или вместо высказываний были комментарии, так же

характеризующие речевое поведение профессионалов.

Продавец: молчат (27)// вранье с умным видом// долгое молчание вместо ответа

// кивают головой// выражения с нецензурными словами// грубое отношение к клиенту, к

примеру: не все ли равно с какой корзины брать овощи или еще что-нибудь // киоск. Я: "У

вас стержни для автоматических карандашей на 0,5 или на 0,7?" Продавец: "Не знаю".

Стук закрывающегося окошечка // кислая рожа// когда предлагают заведомо плохой

товар// любая фраза с презрительной интонацией// мат// мертвое молчание// могут

хвалить давно залежалый товар// недооценивающий, грубый тон// нецензурная брань//

одевайте (вм. надевайте), ложите (вм. кладите)// пройдите в кассу. В кассе: "Пройдите

на склад". И так далее// Раньше времени произнесенная фраза: "Вам помочь?"

144

Учитель: вечные упреки// коверкали фамилию (умышленно!)// когда орут// когда

учитель при всех обсуждает проблемы отдельного ученика// на родительском собраниях

расхваливать одних учеников, а других унижать перед всем коллективом// не

приветствует ребят// не приветствует ребят, угрюмый// несдержанность в словах//

несправедливое решение насчет оценки// плохое понимание или незнание своего предмета,

как надо// повышение голоса на детей// чтобы исправить оценку нас заставляли убирать

в классе.

Врач: выписывает рецепт согласно внешнему виду пациента// грубое отношение к

больным// грубое отношение к посетителям больных// когда врач не уверен в диагнозе и

вводит в заблуждение пациента// навязчивое предложение какого-либо нетрадиционного

лекарства// неумелое демонстрирование профессии// пишет, не поднимая глаз// пишет, не

поднимая головы// смотрящие на тебя, как на учебное пособие// у окулиста раздеваться//

при входе в кабинет врач не предлагает сесть, грубо спрашивает: "Вам что?"

(пенсионер).

Отсутствие в русском языке единого нейтрального обращения предопределяет его

важную роль в процессе общения. Н.А. Рамазанова при изучении вербального

обозначения партнера в диалоге пришла к выводу, что вербально характеризуя партнера,

говорящий не только может формировать у партнера определенное отношение к себе (что

очень важный, но не единственный объект интереса говорящего); он может стремиться

предопределить, изменить или сохранить ход и содержание деятельности партнера как

последовательности действий и операций (Рамазанова: 11). Она также выделяет ряд

общих и частных функций использования вербальных обозначений партнера по общению

в диалоге. К общим функциям отнесены: 1) придание определенности ролевым

отношениям коммуникантов, присвоение партнеру коммуникативно мотивированной

социальной роли или статуса (в восходящих, нисходящих и эгалитарных атрибуциях); 2)

изменение ролевых отношений между коммуникантами; 3) присвоение качества,

отнесение партнера к определенному типу личности (Рамазанова:19). Б.Г. Ананьев в

обращении к ученику отмечает роль способа наименования ученика педагогом. Он

считает, что отношение ученика к педагогу и ответ ученика связаны с тем, как педагог

называет ученика. Наименование учеников в обращениях педагога раскрывает степень

ясности представления педагога об ученике и уровень контакта педагога с учеником

(Ананьев: 141).

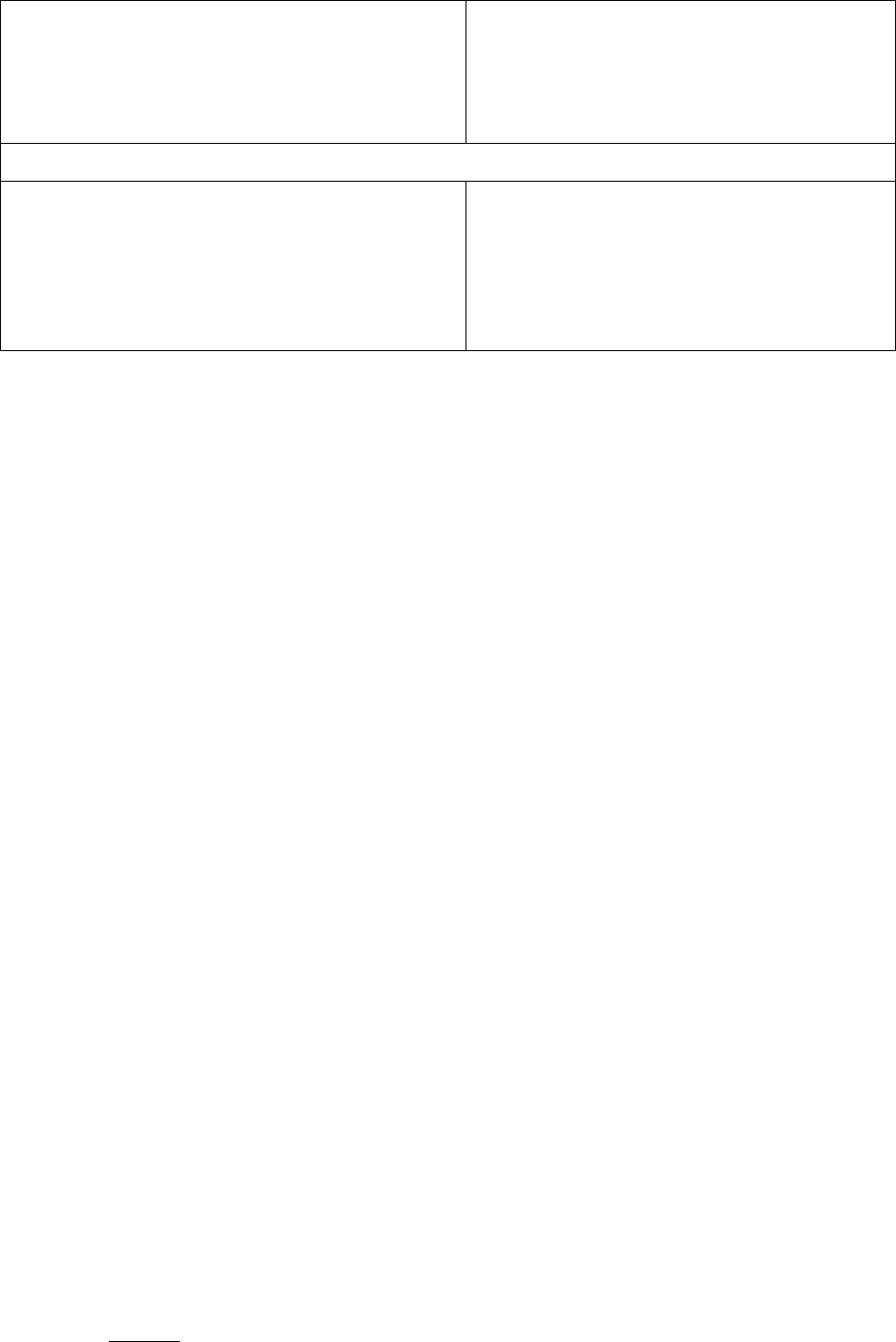

Мы специально выделили обращения в таблицу.

Положительно оцениваемые обращения Отрицательно оцениваемые обращения

Продавцы

бабуля// бабушка(3) // вы// голубушка//

господин// дамочка// девочка(1)// девунька//

девушка(21)// дедушка// дочка// дружище//

женщина(6)// красавчик// мадам//

мальчик(1)// милая женщина// молодой

человек(11)// мужчина(8)// сударыня//

товарищ(2)// товарищ покупатель(1)//

уважаемая// уважаемый покупатель

бабушка(1)// гражданин// гражданка//

гражданочка// девочка(2)// девушка(6)//

девушка в шапочке// женщина(18)//

мальчик(1)// милочка// молодой

человек(1)// мужчина(3)// следующий//

старуха// тетка// товарищ(1)// товарищ

покупатель(2)// ты// эй// эй!// эй, вы// эй,

женщина// эй, старушка// эй, ты// эй,

ты, ну-ка// юноша (6)

Учителя

homo sapiens // барышни и молодые люди //

вундеркинд // да мои ж вы золотые // дети

мои дорогие // детишки // детки мои // / мои

вы любимые // мои мартышечки // ну все,

химики великие // ты моя умница! // умная

свистулька // умница, лапонька моя //

умница! (4) // хорошие мои и под.

балбесы // бездарность // бездарь //

бестолковый // бестолочь // болван //

бревна // вульгарные дети // лоботрясы!

// даун // двоешник // // дураки // жуки

навозные // идиоты // калеки // недоумки

// непонятливый // неуправляемые дети //

олухи тупые // подонки // психи! // рыба в

145

скафандре // стадо баранов //

тараканихи беременные // толпище

людоедов // тупица // тупоголовые //

тупые дети // оловянная голова и под.;

Врачи

рыбонька, зайка // миленькая, хорошенькая,

потерпи еще чуть-чуть // моя хорошая //

потерпи немножечко, моя хорошая //

потерпи, лапонька, чуть-чуть // солнышко,

ну не плакай // терпи, моя хорошая // умница,

ты сильна и под.

безнадежный больной // в очередь,

душевнобольные // инвалид - сиди дома //

куда вы, дамочка, рожать в 30 лет? //

пациент, живешь? и под

При анализе полученных данных можно заметить, что некоторые обращения

попали в обе колонки, это говорит о том, что во многом на взаимодействие влияют

паралингвистические факторы (особенно контекст, невербальные составляющие общения,

личность продавца). В номинациях как положительные отмечаются обращения, которые

содержат в семантике сему «уважение» (господин// сударыня// уважаемая// уважаемый

покупатель), указание на положительные качества собеседника (голубушка// милая

женщина// красавчик), а как отрицательные – безличные (следующий// гражданин),

указывающие на возраст (старуха// тетка// женщина), грубые, с использованием (ты//

эй// эй!// эй, вы// эй, женщина// эй, старушка// эй, ты// эй, ты, ну-ка). Среди

положительно оцениваемых обращений есть подчеркивающие родство, близость: бабуля//

бабушка// дочка// дети мои дорогие// моя хорошая и под. Это отмечается и в японской

культуре, где стандартное обращение к официантке звучит как «тётто, нэ-сан», что

означает «сестрица, на минуточку!» (Пронников, Ладанов: 224).

А.П. Журавлев объясняет отторжение некоторых обращений с позиций

фоносемантики: «Можно предположить, что именно противоречие между условным

значением и графонической формой в словах юноша и женщина является причиной

неохотного их употребления в разговорной речи, особенно при обращении. Слово

женщина употребляется в речи очень избирательно, а обращение юноша содержит даже

обидно-насмешливый оттенок.

Юноша – хороший, нежный, светлый, слабый, красивый, легкий, безопасный, округлый.

Женщина – темный, медленный, безобразный, тяжелый, страшный» (Журавлев 1972: 103).

В.А. Рыжков утверждает, что большая часть фраз, с помощью которых мы

общаемся друг с другом в ходе обычного, каждодневного разговора, стереотипизирована.

Причем эти фразы и элементы фраз детерминированы в немалой степени нашей

национально-культурной спецификой. Коммуникативный акт в данном случае

напоминает ролевую ситуацию, в которой роли регламентированы социальной и

национально-культурной средой, контролирующей с помощью языковых и неязыковых

стереотипов иерархию мотивов и соответственно личностные смыслы коммуникантов.

Ежедневно мы таким образом вступаем в повторяющиеся ситуации общения, которые

протекают примерно одинаково в пределах данного этноса (Рыжков: 122).

То есть сами стереотипы неслучайны и во многом отражают этнокультурную

специфику. Ю.Н. Караулов при сравнении фрагментов картины мира, особенностей

менталитета и национального характера носителей испанского и русского языков,

запечатленных в ассоциативно-вербальных сетях, выявил, что в русском ядре есть три

понятия, три концепта, отсутствующие в испанском: быстро, старый и нельзя. Далее он

трактует эти понятия:

1) Быстро: понятие быстрого движения, быстрого совершения действий близки

русскому национальному характеру. На ум приходят соответствующие крылатые слова –

от Н.Гоголя («И какой же русский не любит быстрой езды!» до Н.Фоменко («Чем тише

едешь, тем менее ты русский»). В произведениях Достоевского, с исключительной

146

глубиной выразившего особенности «русскости», события совершаются с

головокружительной быстротой, а само слово быстро входит в перечень самых частых,

ключевых в идиостиле писателя, слов и сопровождается в текстах большим числом

синонимов и аналогов: вдруг, внезапно, мгновенно, поскорей, торопясь, тотчас,

поминутно и мн. др.

2) Старый: в русском сознании и в русском культурном мире это понятие заряжено

положительным, в основном, смыслом, что объясняется преимущественной ориентацией

русской культуры на традицию. Американский же, например, менталитет, отражающий

крайнюю «западную» позицию в этом вопросе, отдает безусловное предпочтение новому

перед старым, и новое для носителей этой культуры всегда означает лучшее. Говорят, что

Генри Форд, оправляя своих инженеров в Европу для овладения опытом лучших

автомобильных фирм, напутствовал их словами: «Научитесь всему, кроме традиций».

Прямо противоположная позиция выражена в высказывании Конфуция: «Научиться - и

повторять, повторять… - это прекрасно!». Русский взгляд на понятие «старый»

представляет собой нечто среднее между крайне «западной» и крайне «восточной»

точками зрения: одобрение и приятие старого при осторожном отношении к новому. Ср.

русские пословицы и поговорки:

• Все новое и новое, а когда же будет доброе?

• Иная подержанная вещь лучше новой.

• Старый друг лучше новых двух.

• Новый кафтан крой, а к старому примеряй.

• Новых друзей наживай, а старых не теряй.

• Чулки новы, пятки голы.

• Что новизна, то кривизна.

• Обновочки в кармане прорешки дерут.

• И в новом платье, да в старом разуме.

• Живи по-старому, проживешь дольше; мели по-новому, намелешь

больше. И т.д.

3) Нельзя: идея категорического запрета, подкрепленная веками деспотизма, -

крепостнического, царского, церковного, коммунистического, очень сильна в менталитете

русского человека. Многое в общественной и даже частной жизни было нельзя, и лозунг

диссидентствующей молодежи 70-х годов – «что не запрещено, то разрешено» - казался

когда-то верхом вольнодумства, представлялся столь серьезным демократическим

завоеванием, что даже была мысль включить эту формулировку в одну из статей

ельцинской Конституции. Над западноевропейским сознанием, в том числе испанским, -

при всей приверженности его к внутренней дисциплине и естественному следованию

принятым нормам – никогда не тяготела идея всеохватывающих запретов (Караулов 2000:

202-203).

Эти понятия нашли отражение и в высказываниях профессионалов. Наиболее

частотными были конструкции, указывающие на скорость процесса (быстро, быстрее).

Продавец: быстрее (7)// выбирайте быстрее! (4)// давайте быстрее! (4)// мне

некогда с вами (2)// быстрее выбирайте// быстрее, мы закрываемся// быстрей говорите,

мне некогда!// встаньте на мое место и обслуживайте быстрее// вы долго будете

выбирать?// выбирай быстрее!// выбирайте быстрее, у меня очередь// выбирайте

быстрей, меня зовут другие// выбирайте быстрей, у меня нет времени// говорите

быстрее// говорите быстрей, что бы вы хотели// говорите быстрей, что надо?//

давайте быстрее, мне надо идти// давайте быстрее, а то задерживаете всю очередь//

девушка, быстрее, мы закрываемся!// девушка, говорите быстрей! Долго вас ждать?//

долго вы будете выбирать эту вещь?// не торопите, я занята// поторапливайтесь//

быстрее, хватит тормозить.

Учитель: быстро за дверь// быстро замолчи// быстро заткнитесь// быстро к

директору// быстро к доске!// зайца быстрее научишь, чем вас// к директору шагом

марш, бегом!// какой же ты медлительный// нет времени// решайте быстрее, сегодня

147

думать некогда// родителей в школу срочно// родителей завтра же ко мне// родителей

срочно в школу!// соображай пошустрее.

Врач: мне некогда (4)// быстрее (2)// у меня нет времени (2)// быстро собралась и

ушла// говорите побыстрее// давайте быстрее одевайтесь - у меня обед// давайте

быстрее, пациентов много// давайте быстрей// давайте побыстрее, вы же не один//

давайте побыстрее, мне некогда с вами сидеть// давайте поторапливайтесь// долго вы

там будете еще возиться?// долго еще вы будете копаться?// долго ждать, пока вы

разденетесь?// закройте немедленно дверь// кратко - ваша проблема// мне некогда!//

некогда мне тут с вами сидеть// операцию, срочно// побыстрей (грубо)// побыстрей, я

тороплюсь// проходи, давай, быстрей// у меня нет времени с вами беседовать долго// у

меня времени нет на всякую ерунду// хотите быстро - идите в частную клинику!

Сами профессиональные коммуникаторы также негативно оценивают подобные

конструкции, например, продавцы в качестве непонравившихся привели следующие

высказывания покупателей: дай-ка мне побыстрее // быстрее, там автобус // быстрее,

что копаетесь // быстрей // быстрей, автобус! // дай-ка мне побыстрее // мать, давай

быстро // обслужи быстро! // побыстрей // что так долго? // шевели ногами // можно

побыстрее?

Понятие «старый» очень ярко отразилось в высказываниях покупателей, которые

продавцы положительно оценили. Здесь подчеркиваются личностные отношения и

повторные обращения: буду приходить только к вам // вам полностью доверяю // всегда

прихожу к вам // зашла к вам опять // здравствуйте, я снова к вам // как ваши дела? //

когда вы работаете? // на ваш вкус // подберите на свой вкус // полностью полагаюсь на

вас // приветствую вас // приятно покупать у вас! // приятно пообщаться // рада снова

прийти к вам // что бы вы выбрали // что бы я без вас делала? // что вы посоветуете //

что новенького? // что у вас хорошего? // я вам полностью доверяю // я люблю к вам

приходить // я опять к вам… // я очень довольна // я снова к вам.

Запреты (понятие нельзя) многочисленны в речи всех профессионалов, типичная

конструкция представляет «НЕ + глагол в повелительном наклонении».

Врач: не вредничайте// не вызывайте больше никогда// не вызывайте врача// не говорите

ерунды// не дергайся (стоматолог)// не дергайся, а то будет больно// не дергайся, будет

больно// не дышите// не жмитесь к двери// не закрывайте рот несколько минут// не

занимайтесь самолечением// не капризничай// не кашляйте в мою сторону// не кричите,

я еще не колю// не надо духариться// не надо мне указывать, как надо лечить// не ной// не

пререкайтесь// не прикидывайся симулянтом// не притворяйся - это совсем не больно// не

притворяйтесь// не разыгрывай комедию// не реветь (грубо)// не старайтесь вникать,

это вам ни к чему// не тупите// не хнычь.

Учитель: не возражать!// не выводите меня из себя!// не говорите глупостей, вы не

правы// не одевайте хорошие вещи ребенку в школу, тогда ничего не украдут// не орать!//

не отвлекайся// не отвлекайся, а то пойдешь к доске// не поговаривайте там// не

пререкайся// не пытайтесь, все равно у вас не получится// не разговаривай вслух// не

разговаривать!// не сметь возражать!// не спи// не списывать!// не строй из себя

умного// не хами// не шалите// не шуметь!

Продавец: не гоняйся за дешевизной (не его дело)// не грубите// не загораживай людям

обзор// не загораживайте витрину// не загораживайте витрину, отойдите// не

загораживайте проход!// не задерживайте//не занимайте очередь, у нас скоро обед// не

лапайте товар руками// не подходите близко к прилавку// не прислоняйтесь к прилавку!//

не толпитесь у прилавка!// не торопите, я занята// не трогайте руками, это дорогая

вещь.

Среди негативно оцененных высказываний самыми частотными являются отказ от

контакта, дистанцирование, что, на наш взгляд, также связано с культурными традициями,

с приоритетом неофициальных отношений, ожиданием заботы и неформального,

личностного отношения со стороны специалиста.

Продавец: вы не видите - я занята! (4) // не видите, я занята! (4) // вали отсюда//

все на прилавке - смотрите сами!// все на прилавке// все показано на витрине// все цены

148

на витрине// вы что, не видите - я разговариваю// вы что, сами не видите// выбирайте

сами// дайте отдохнуть// дайте спокойно пообедать// девушка, мы закрыты уже,

выйдите из магазина!// магазин не работает, идите отсюда!// на ценник смотрите, че,

ослепли что ли?// написано же// ничем не могу помочь// ну че ценников нет, что ли? По

10 раз спрашивают// подождите// подождите минуту// подождите, я занята// пройдите

в кассу; в кассе: "Пройдите на склад"; и так далее// сейчас приду// сейчас, подождите//

скоро надо плакаты вешать, чтобы цены все видели// смотрите на витрине// смотри

сам, не видишь что ли?// смотрите на витрине, там все есть!// там написано// у вас что,

глаз нет?// у меня нет времени вами заниматься// у меня сейчас свои дела// у нас обед//

уйдите, итак много народу// цены все на витрине// че претесь - не видите, обед?

Учитель: вон из класса! (24)// выйди из класса (19)// выйди вон! (12)// пошел вон

(5)// вон (4)// выйди вон из класса (4)// выйди за дверь (2)// закрой дверь с той стороны

(2)// придешь в следующий раз (2)// это твои проблемы (2)// я не собираюсь сидеть с

самыми тупыми (2)// я тебя не спрашиваю (2)// ваша проблема// вон из аудитории// вон

отсюда// встань и выйди вон!// выйди из кабинета// выйди из класса// закрой дверь с той

стороны// выйдите из класса// выйти из класса!// вышла из класса// вышли вон// дневник

на стол и вон из класса// если не понял - я тут ни при чем// за дверь// закрой дверь с

другой стороны/ закрой за собой дверь с той стороны// иди погуляй!// идите к

директору// ко мне на уроки больше не приходи// марш отсюда// меня ваши проблемы не

волнуют// меня это не волнует// меня это не касается// мне все равно, сколько вам

задают по другим предметам; к моему предмету прошу готовиться!// мне все равно:

слушаете вы меня или нет// мне это надо?// мы не обязаны с вами заниматься после

уроков// нет времени// ничем помочь не могу// ну что, вон из класса!// потом придешь//

пошел вон из класса// пошли вон// придете в следующий раз// придешь еще раз// придешь

потом// с вами разговаривать бесполезно// твоя проблема// то, что я вам объясняю,

нужно вам, а не мне// убирайся из кабинета// убирайся к себе на родину, понаехали тут

двоешники (очень обидно)// увидимся на пересдаче// увидимся осенью// что ты думаешь,

меня не интересует// чтоб я больше тебя не видела// это ваши проблемы// это меня не

касается// это я уже объяснил, спросите у других// я вам ничего не обязан// я вам ничем

не обязана// я вам объясняла, разбирайтесь сами// я два раза не повторяю// я не обязана

смотреть за каждым// я не собираюсь с вами сидеть// я получаю не так много, чтобы

смотреть на вас дольше, чем урок// я сказала вон!// я слишком мало получаю, чтобы

сидеть тут с вами// я ставлю двоечку, меня не волнует почему ты не подготовилась!

Врач: закройте дверь (36)// прием окончен (17)// закройте дверь с той стороны

(10)// приходите завтра (10)// выйдите из кабинета (8)// вас много, а я одна (6)// вы не по

адресу (6)// вход только по талонам (4)// вы обратились не по адресу (4)// мне некогда

(4)// подождите за дверью! (4)// в регистратуру! (3)// вам не ко мне (3)// встаньте в

очередь (3)// выйдите и подождите за дверью (3)// у нас перерыв (3)// вам не сюда (2) вас

много, а я один (2)// ваши проблемы (2)// вы не на моем участке (2)// ждите за дверью!!!

(2)// закройте двери (2)// закройте дверь с той стороны - прием окончен! (2)// меня это не

волнует (2)// мне некогда вами заниматься (2)// не хочу лечить (2)// подождите (2)//

прием закончен (2)// сам знаю (2)// сколько можно объяснять одно и то же (2)// у меня

нет времени (2)// без карточки не приму// без оплаты не обслуживаем// без полиса

обслуживать не буду// без талона не принимаю!// без талонов принимать не буду// без

талончика не приму// без флюрографии не приму// быстро собралась и ушла// в

направлении все написано// в рецепте все написано// вам в другой кабинет// вам к другому

врачу надо// вам не ко мне, а в другой кабинет// вам ничего не пропишешь// вас еще не

позвали// вас никто здесь не будет обслуживать// вас это не касается// видите, я

разговариваю// вон из кабинета// вы все еще здесь?!// прием окончен// вы должны были

пройти осмотр по месту жительства// вы обратились не ко мне// вы пришли не к тому

врачу// вы свободны// выйди за дверь// выйди отсюда// вон выйди!// выйдите// выйдите

вон// выйдите за дверь// выйдите и закройте дверь// выйдите из кабинета, мы обедаем//

выйдите из кабинета, я занят// высуньтесь обратно и дверь закройте// вышвыривайся из

кабинета// вышел из кабинета// да не болит у вас ничего!// да это все "вата"// дверь

149

закрой// девушка, вы это сами себе придумали// до свидания// жди своей очереди// ждите

своей очереди!// за дверью ждите!// зайдите попозже// закрой дверь!!!// закройте дверь//

закройте дверь, мы обедаем!// закройте дверь, я обедаю// закройте немедленно дверь//

занимайте очередь!// иди отсюда// иди, ты не туда попал// идите в гардероб,

разденьтесь!!!// идите анализы сдавать// идите в другой кабинет// идите в свою

поликлинику по месту жительства// идите за талоном// идите за талончиком// идите к

другому врачу// идите сдавать анализы!// извините, у нас обед// кто не по талонам - в

конец очереди// куда вы лезете, подождите еще немного: у нас обед// лекарств нет// меня

это не касается// мне видней - я врач// мне за это не платят// мне некогда!// могли бы и

сами обойтись// мой рабочий день окончен// мы вас не осмотрим, идите в другой

кабинет// на всех меня не хватает// не к тому пришли// не по месту жительства// не у

вас одних проблемы// не к тому пришли// некогда мне тут с вами сидеть// нельзя, я

занят// ну, короче, все понятно – здорова// обратитесь к другому// обратитесь к другому

специалисту// обратитесь к кому-нибудь другому// обратитесь, пожалуйста, в кабинет

№…, к такому-то специалисту// очередь не занимать: больше не принимаю// перерыв на

чашку чая// перетерпится// прием окончен// подождите в конце коридора// подождите в

коридоре// подождите еще минут десять// подождите еще!// подождите минутку за

дверью// подождите, мы обедаем// подождите, не видите, я занята// подождите, у нас

проветривание// подождите, я занят// пошел вон// прем окончен// придете в другой раз//

придете в следующий раз и будем решать// приди завтра// придите завтра, мне некогда//

прием только по талонам// прием уже закончен// придите позже// приходите в другой

раз, у нас обед// приходите в среду// приходите вовремя// приходите завтра, на сегодня

прием окончен// приходите завтра, сегодня принять вас не можем// приходите потом//

рабочий день кончается через пять минут, я не могу вас обслужить// с этими болезнями

обращаться не ко мне// сейчас уйдешь отсюда// сидите, ждите, вас пригласят// сколько

можно повторять?// сколько раз можно объяснять?// состояние вашего родственника

не изменилось, нет, совсем не изменилось, до свиданья// сходите туда, потом еще туда,

потом уже ко мне (короче, бюрократия)// так, а теперь в 20-й кабинет, потом в 30-й,

только потом ко мне// талонов нет// талончик только через месяц// у вас другой лечащий

врач// у меня больных хватает// у меня времени нет на всякую ерунду// у меня закончен

прием// у меня обед// у меня уже обед// у нас обед// у нас таких как вы пятнадцать на

одного врача// чтоб я тебя больше не видел// это ваше дело лечиться// это ваши

проблемы// это не в моей компетенции// это не ко мне// это не мое дело// это не по моей

части// я вас не спрашиваю// я вас сейчас принимать не буду, вы сами можете до

больницы дойти// я врач и знаю лучше чем вы, и ваше мнение меня не интересует// я врач,

я больше знаю// я еще не принимаю (ехидным голосом)// я занят сейчас// я занят!// я

занята, мне не до вас// я знаю лучше вас, что вам нужно, чтобы выздороветь// я не буду

портить вам настроение перед праздником, приходите после// я не обязан за копейки

лечить всяких// я не обязан заниматься вами вне работы// я ничего не могу сделать// я

ничем не могу помочь.

Другоцентричность и оценочность русской культуры проявляется в частотности

высказываний, содержащих характеристику клиента.

Продавец: у вас нет вкуса (2)// вас очень стройнит эта блуза!// ваша нога не подходит

этому сапогу// ваши запросы не соответствуют вашим возможностям// вы безобразно

смотритесь в этом свитере!// вы очень вредный клиент// другие как куколки в этом

платье, а вам не идет!// здесь вещи не для вашего кармана// как по вам сшито// откуда

вы такой пьяный?// очень красивое платье, но не на вашу фигуру…// старая уже, ничего

не понимаешь.

Учитель: тупица (10)// психи (4)// вы все тупые (3)// вы ничего не понимаете (3)// идиоты

(3)// лентяй (3)// тупицы (3)// тупой, как валенок (3)// тупые бараны (3)// бездарь (2)//

бездельник (2)// болван (2)// вы все тупицы (2)// даун (2)// неопрятный (2)// придурки! (2)//

стадо баранов (2)// тупые (2)// балбесы// баран// бездарность// бестолковый//

бестолковый ученик// бестолочи// бестолочь// более тупых не бывает// бревна// вам всем

в первый класс надо идти// вам нужно учиться в первом классе// вам только в цирке

150

выступать// вас надо отправить в первый класс// вас несли вниз головой и стучали об

ступеньки// ваш ребенок урод// ваши дети непрофильные// ветер в голове// вульгарные

дети// вы - лоботрясы!// вы все балбесы// вы все дебилы и…// вы все тупые и наглые// вы

ничто// вы очень тупой ребенок и ни на что не способный// вы пофигисты// вы самые

отсталые// вы самые тупые// вы самый слабый класс// вы темный лес// вы тупицы// вы

тупые бараны// вы тупые бездарности// вы что такие глупые// вырядилась, как курица//

грош тебе цена// да ты тупая, ты ничего не знаешь// двоечник// девушки легкого

поведения// дети, вы – тупые// до того глупый, что терпения нет// дуб-дубом// дурак//

дураки!// если человек идиот, то это надолго, в твоем случае – навсегда// жуки

навозные// идиот// какая ты тупая// какой же ты медлительный// какой ты неряха…//

калеки// козлы// козы неграмотные// лодыри// лодырь махровый// на моем уроке вы

"ничто"// на три ты не знаешь// нашлась тут умная// не для средних умов// не класс, а

бараны// недоумки// нельзя быть таким тупым// непонятливый// неуправляемые дети//

ну, тупые!/ овцы// ой, дебилы// олухи тупые// особо одаренные// по таким спецшкола

плачет// подонки// рыба в скафандре// сборище тупых баранов// таких не учат// таких

студентов я еще не встречал// таких тупых я ещё не встречала!// тараканихи

беременные// твое место в коридоре// твое место в спецучреждении// тебе место в

другом заведении// толпище людоедов// туп, как пробка// тупее вас группы еще не было//

тупоголовые// тупой// тупой ребенок// тупой ученик// тупой, как тупой угол// тупые

дети// тупые, как валенки// ты бестолковый// ты всегда такой идиот или сейчас

специально меня доводишь?// ты оловянная голова// ты просто дурак// ты сказал

глупость, как всегда!// ты тупая как угол 120 градусов// ты тупой// ты тупой, как

дерево// ты тупой: ничего не знаешь// у вас в мозгах одна извилина и та идет

прерывисто// ты что, дурак?// у вас мозги есть?// у тебя глаза, как у рака// у тебя ум

есть?// ума нет и не будет// ума палата// умный, как пень// художник от слова "худо"//

что сидите, как пеньки с глазами// что смотрите как бараны на новые ворота?// что

смотришь, как баран?// что стоите, как бараны?// что такие, как вы, делают в старших

классах?// что, самая умная?

Врач: вы наркоман (3)// чего вы хотите в вашем возрасте? (2)// а что вы хотели в вашем

возрасте?// безнадежный больной// вам давно пора на кладбище// вы глухой?// вы что,

оглохли?// вы что, со своим здоровьем еще хотите здорового ребенка родить?// зав.

отделения пациенту: "Бестолковый какой!"// здоровая, как лошадь// и не таких

вытягивали// и откуда вы к нам приехали, такая больная?// из тебя песок сыплется: в

гололед ходить за тобой можно// как вы мне надоели// как вы располнели// какие вы

непонятливые// куда вы, дамочка, рожать в 30 лет?// мозгов совсем нет?// на кого вы

похожи!// набрали лишний вес// не вы одни такие// ну что вы хотите – возраст// такая

большая и боишься// такая жирная родилась!// только вас мне и не хватало// ты что,

глухая?// у вас нездоровый вид// у вас с головой все в порядке?// ходите тут всякие//

хорошего человека должно быть много// что вы такие тупые, не можете что ли

давление измерить (пациент с искусственным клапаном)// что это за мать, если не

знает, чем дочь болела.

Иногда эта оценка дается как характеристика третьего лица.

Продавец: какая скандалистка// какой привередливый покупатель// лучше бы ноги

вытирали, и нечего шастать днем по магазинам// молодая, а так кричит!// ну надо же,

полчаса стояла и ничего не выбрала// покупатели нынче пошли все с претензиями// сами

не знают, что хотят!// скоро надо плакаты вешать, чтобы цены все видели// сначала все

перемеряют, а потом ничего не надо// стоит тут надо мной весь день// ходят здесь

всякие// ходят тут всякие// ходят тут глазеют и ничего не берут// ходят тут крутые

всякие!// ходят тут шары продают.

Учитель: я не собираюсь сидеть с самыми тупыми (2)// дети - это безмозглые

твари// до того глупый, что терпения нет// как они мне надоели!// как эти дети меня

достали!!!!// мои ученики – дебилы// не класс, а бараны// неуправляемые дети// полный

класс идиотов// ребенок среднего ума// сборище тупых баранов// совсем уже

обнаглели…// ученики стали глупы// ха, модель, какая из нее будет модель?// это самый