Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

ной или коммуникативной формы. Им соответствуют определенные «наборы»

психологических и физиологических (в том числе полушарных) признаков. Из

личностных факторов, дифференцирующих эти стили у будущих учителей, ока-

зались: среди первичных факторов Кэттелла - F+ («Энергичность») - у лиц с

преобладанием коммуникативной активности, «Вялость» - у лиц с преоблада-

нием когнитивных (гностических) компонентов. Из вторичных факторов «экст-

раверсия-интроверсия» и «тревожность»; экстраверсия более выражена у пер-

вых, а тревожность - у вторых /Л.Ц. Кагермазова, 2000, табл. 1, с. 17/.

Личностная окрашенность способностей, выявляемая статистическими ме-

тодами, и сходство стилей индивидуальности и классов способностей подтвер-

ждают положения многих авторов, установленные при качественном анализе

способностей и одаренности, о значении последних в структурах личности и

индивидуальности /Б.М. Теплов, 1940; D. Wechsler, 1950; Н.С. Лейтес, 1960,

1972; К.К. Платонов, 1972; А.Г. Ковалев, 1963 и многие другие/.

15-Голубена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постижение личности и индивидуальности было и остается целью филосо-

фии, литературы, искусства. Психология открывает новые пути их научного ис-

следования, основанные на измерениях. Это позволяет объективно описать не-

повторимое, уникальное единство врожденных и приобретенных качеств каж-

дого человека в их соотнесенности с наиболее вероятными, типичными сочета-

ниями различных свойств.

Направление, в рамках которого осуществлена отражаемая в монографии

разработка ряда психофизиологических проблем, относящихся к способностям,

личности, индивидуальности, было создано в нашей стране Б.М. Тепловым и

В.Д. Небылицыным на основе типологической концепции И.П. Павлова. Это

дифференциальная психофизиология, или психофизиология индивидуальных

различий. Важнейшим принципом данного направления является единство при-

родного и социального в человеке, понимаемого не только как методологиче-

ский постулат, но и как основа развернутой программы конкретных исследова-

ний.

Б.М. Теплов /1896-1965/ - выдающийся психолог и психофизиолог, ор-

ганически объединивший гуманитарное и естественнонаучное знание при изу-

чении индивидуальных различий, одинаково мастерски владел психографиче-

скими и измерительными методами. Возможно, в наиболее яркой форме это во-

плотилось в его единой аналитико-синтетической концепции способностей и

одаренности и их задатках.

Особенно тщательно В.М. Тепловым были исследованы специальные музы-

кальные способности. В них, помимо рассмотрения основных компонентов —

ритмического и ладового чувства и способности к слуховому представливанию,

была выделена музыкальность. Последняя связана с переживанием музыки, ее

содержания, и со слуховой стороной. Обе стороны эмоционально окрашены, и

только в их совокупности входят в структуру музыкальных способностей.

При анализе творчества известных русских композиторов Б.М. Теплов опи-

сал как некоторые специфические особенности собственно композиторства, так

и многогранность личности и индивидуальности выдающихся музыкантов. Она

проявлялась в их отношениях к труду, миру, другим людям, к себе - и продук-

тивности различных видов деятельности - композиторской, дирижерской, ор-

ганизаторской, педагогической, общественной, писательской.

Идея целостной индивидуальности пронизывает у Б.М. Теплова и анализ

ума полководцев. Ум неразрывен у военачальника с его волей, а их подлинное

единство выражается в «моральном мужестве», «принятии на себя ответствен-

ности». Оно обусловлено, в частности, глубиной предвидения, которое основа-

450

но на рациональных (знании, расчете) и эмоциональных источниках. Один из

них - «единство чувств полководца и армии, полководца и всего народа». В ко-

нечном счете - это оценка характера войны, справедливой или несправедливой,

в широком историческом контексте.

В «гуманитарной» части своего творчества Б.М. Теплов подчеркнул идею

разносторонности таланта и путей ее проявления при анализе проблем общей и

специальной одаренности, их взаимопроникновения и различного влияния на

развитие личности, обращаясь к творчеству и биографиям Леонардо да Винчи,

Дюрера, Лютера, Гете, Лейбница, Шопена, Вебера, Россини и наших соотечест-

венников - Ломоносова, Гоголя, Шевченко, Серова, Лядова, Чайковского, Рим-

ского-Корсакова и других.

Выразительно сравнение характера одаренности и склонностей в самореали-

зации двух выдающих русских композиторов Танеева и Бородина, обладавших,

кроме музыкальной, научной направленностью. «Проводя параллель между Та-

неевым и Бородиным, очень важно отметить тот факт, что первый представлял

собой, несомненно, «одновершинную», тогда как второй «двухвершинную»

личность. У Танеева музыкальная и научная деятельность сливались в одно це-

лое (в этом отношении исключительный интерес с точки зрения психологии

творчества представляет собой композиторская работа Танеева), тогда как у Бо-

родина всегда были две «линии жизни»: одна научная и общественно-педагоги-

ческая, другая - музыкальная» /Б.М. Теплов, 1961, с. 36/.

Не меньшее значение имело развитие Б.М. Тепловым измерительных мето-

дов в «естественнонаучной» части его трудов. Согласно тепловской теории спо-

собностей, последние в деятельности не только проявляются, но и формируют-

ся; по существу, будучи прижизненными психологическими образованиями,

они не могут быть врожденными.

Но их природные предпосылки, задатки, анатомо-физиологические особен-

ности, являются врожденными и играют большую роль в индивидуальном

своеобразии способностей.

В 40-х годах, когда в нашей стране создавалась, по существу, новая теория

способностей (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов), из-за состояния физиологии

нервной системы и вообще нейронауки эти природные предпосылки способно-

стей применительно к каждому человеку не могли быть измерены в необходи-

мом объеме, при том, что для определения способностей уже широко использо-

вались многочисленные психологические тесты.

Б.М. Теплов, озабоченный проблемой доказательности, в поисках пу-

тей измерения адекватных физиологических механизмов индивидуально-психо-

логических различий обратился к типологической концепции И.П. Павлова,

сформулированной как часть его рефлекторной теории при исследовании выс-

шей нервной деятельности животных и человека.

Изучение высшей нервной деятельности человека для Б.М. Теплова и его

сотрудников было не самоцелью, но способом исследовать природные предпо-

сылки «фактора личности», «фактора индивидуальности». В составе этих «фак-

торов» в первую очередь рассматривались темперамент и способности.

Экспериментальной разработке типологической концепции на человеке

предшествовал обстоятельнейший теоретический анализ Б.М. Тепловым исто-

15"

451

рии, основных закономерностей и понятий, относящихся к индивидуально-ти-

пологическим различиям в павловской школе. Это позволило выдвинуть ряд

важнейших принципов психофизиологического изучения типологии человека:

преимуществ непроизвольных методик перед произвольными, направленность

исследований от свойств нервной системы к типам, необходимость специаль-

ной разработки проблемы психологических и поведенческих проявлений

свойств и неправомерность простого переноса физиологических понятий на

психологическую реальность.

В 50-х и 60-х годах был создан целый ряд новых сенсорных, двигательных и

других методик для изучения типологических особенностей высшей нервной

деятельности человека. Работы, проведенные с их использованием, способство-

вали установлению ряда новых закономерностей. Главная из них - прямая зави-

симость между слабостью нервной системы и абсолютной чувствительностью

(гипотеза об этой связи принадлежит Б.М. Теплову). Данная закономерность,

косвенно подтверждаемая современной интегративной нейрофизиологией /Е. Ва-

sar и др./, позволяет объяснить многочисленные факты, приводимые в данной

монографии и других работах, об успешности слабых в ряде видов деятельности,

особенно вербальной и смысловой.

В сочетании с другими типологическими свойствами слабость может входить в

состав задатков таких способностей, которые необходимы для осуществления дея-

тельности в условиях, где требуется высокая чувствительность и реактивность.

Это открытие имело общебиологическое значение, объясняя сохранение

слабых в эволюции. В дифференциальной психологии и психофизиологии оно

явилось одним из веских аргументов против оценочного подхода к «полюсам»

типологических свойств.

В.Д. Небылицын (1930-1972) - ближайший сподвижник Б.М. Теплова

в создании дифференциальной психофизиологии. Ему же принадлежит и этот

термин. Вместе с Б.М. Тепловым он обосновал закономерность обратного соот-

ношения между чувствительностью и силой нервной системы как имеющую

статистический характер. В экспериментальных исследованиях было по-

казано, что высокая абсолютная чувствительность может нередко соотноситься

с большой силой нервной системы. Анализ таких «нетипичных» сочетаний в

составе одного типологического свойства или свойств между собой - возмож-

ный путь изучения задатков отдельных видов способностей у многих или свое-

образия природных предпосылок одаренности конкретного человека.

Важнейший вклад В.Д. Небылицына в дифференциальную психофизиоло-

гию - создание новых концепций и методик для изучения биоэлектрической ак-

тивности целого мозга применительно к индивидуальным различиям.

В.Д. Небылицын распространил достижения мировой науки - дифференци-

альной психологии и нейронауки - на исследования психофизиологии индиви-

дуальных различий. Последовательно внедряя электрофизиологические методы

и вычислительную технику, он обеспечил новый уровень доказательности и ин-

терпретации получаемых психофизиологических зависимостей, в частности

впервые в нашей стране применив факторный анализ для обобщения как психо-

логических, так и физиологических характеристик индивидуально-типологичес-

ких различий.

452

В.Д. Небылицыным была сформулирована и подтверждена им, его сотруд-

никами, докторантами и аспирантами концепция общих свойств нервной сис-

темы, возможным субстратом которых являются лобные доли и функциональ-

но связанные с ними подкорковые образования. Тем самым была обоснована

необходимость исследования - для понимания природы индивидуальных раз-

личий - биоэлектрических характеристик передних и задних отделов мозга, в

противоположность парциальности в проявлении свойств. Последняя в большей

мере отражает частные свойства, относящиеся к функционированию отдельных

анализаторных систем.

Работы В.М. Русалова показали необходимость исследования биоэлектриче-

ских параметров интегральной деятельности всех мозговых структур.

В русле концепции В.Д. Небылицына была создана, по существу, новая пси-

хофизиологическая теория темперамента, которая рассматривает его как под-

структуру личности, включая в темперамент не только динамические,

но и качественные особенности.

Вслед за Г. Хеймансом и Е. Вирсмой, использовав активность и эмоцио-

нальность как основные психологические компоненты темперамента, В.Д. Не-

былицын подверг их глубокому психофизиологическому анализу. Было уста-

новлено, что вероятным мозговым субстратом общей активности является

функционирование лобно-ретикулярного, а эмоциональности - лобно-

лимбического комплекса.

Теория общих свойств нервной системы направлена на познание мозговых

механизмов общеличностных характеристик и их роли в целостном поведении.

Экспериментально изучен вклад функционирования передних и задних отделов

мозга в ЭЭГ-параметры, отражающие различные виды активности - двига-

тельную, умственную, волевую, коммуникативную, а также эмоциональности и

ее з н а к а - положительного или отрицательного.

Для анализа биоэлектрических измерений личности большое значение име-

ет нейрофизиологическая и математическая интерпретация описанного В.Д. Не-

былицыным генерального фактора - «ориентировочной реактивности корко-

вых биопотенциалов». Этот общий фактор альфа-реактивности был выделен

при факторном анализе ЭЭГ-показателей динамичности возбуждения и дина-

мичности торможения и выявлении корреляций между ними.

С 60-х годов сначала в лабораториях Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына, а за-

тем в русле созданного ими научного направления - дифференциальной психо-

физиологии - разрабатываются новые электрофизиологические методики опре-

деления типологических свойств.

Они не случайно заняли особое место в отечественной типологии в силу ге-

нерализированного, интегрального характера показателей (при одновременной

специфичности, например, вызванных потенциалов), соотносимого с целостной

системной высшей нервной деятельностью, охватывающей функционирование

мозговых механизмов разных сторон психической деятельности и форм пове-

дения.

Электрофизиологические методы взяты из арсенала общей психофизиоло-

гии, из исследований на человеке ряда научных школ, где они используются

для создания и доказательства определенных концепций.

453

Это Е.Н. Соколов с сотрудниками, в школе которого при анализе ориенти-

ровочного рефлекса и его соотношения с условным электроэнцефалографиче-

ская реакция навязывания ритма световых раздражителей и ее гармонические

составляющие, а также динамика всех ритмов спонтанной ЭЭГ изучались при

различных функциональных состояниях в континууме «сон - бодрствование»

/Н.Н. Данилова/. Исследован характер корреляций латентных периодов непро-

извольных ориентировочных (ЭЭГ и КГР) и произвольных (ЭМГ) - реакций в

ответ на сенсорные раздражители разной интенсивности. Расширяя диапазон

объективных методов определения чувствительности, эти данные позволяют

рассматривать взаимосвязь непроизвольных и произвольных реакций в контек-

сте теорий обнаружения порогового сигнала и статистической теории принятия

решения /М.Б.Михалевская/.

Это B.C. Русинов с сотрудниками, которые установили в электрических

процессах мозга по всем диапазонам частот периодические (циклические) и не-

периодические (импульсные) связи. Первые более характерны для лиц с альфа-

ритмом, отличающихся также в состоянии покоя сбалансированностью перед-

них и задних отделов мозга, корковых и подкорковых структур, левого и право-

го полушарий. Непериодические связи, напротив, более типичны для лиц без

альфа-ритма, с постояннм притоком импульсов из неспецифических подкорко-

вых структур. Выделен и значительный неспецифический компонент в вертекс-

потенциале.

Это A.M. Иваницкий с сотрудниками, которые при сопоставлении психоло-

гических и физиологических концепций связали характеристики компонентов

вызванных потенциалов с разными уровнями мозговой интеграции, соответст-

вующими трем стадиям психического отражения и типам ответной реакции. Ис-

следования же вертекс-потенциала при соотнесении его компонентов с психоло-

гическими тестами обнаружили их связь со способностью к саморегуляции.

Показатели, разработанные в рамках этих и других концепций, требовали,

однако, изучения возможности их применения в дифференциальной психофи-

зиологии, т.к. последняя основана не только на общей психофизиологии, но и

на типологической концепции И.П. Павлова, а также на дифференциальной

психологии с ее методами изучения индивидуальных различий.

Поэтому потребовались специальные исследования по сопоставлению ото-

бранных электрофизиологических показателей с небиоэлектрическими индика-

торами типологических свойств нервной системы, разработанными в школе

Б.М. Теплова - В.Д.Небылицына. Кроме того, в дифференциальной психологии

доказательность обеспечивается применением соответствующих статистиче-

ских методов. Поэтому осуществлен и статистический анализ ЭЭГ-показателей

типологических свойств /глава 3/.

Дальнейшее развитие типологической теории в свете поставленной

Б.М. Тепловым проблемы «расщепления» свойств показало, что одним из осно-

ваний для выделения различных свойств является характер методик, с помощью

которых они определяются, - как безусловно- или условно-рефлекторный. Это

позволило вычленить врожденные «безусловнорефлекторные свойства» — силу,

лабильность и активированпость, диагностируемые без выработки условных

рефлексов, в отличие от подвижности и баланса по динамичности. Тем не менее

454

они соответствуют павловским свойствам - силе, подвижности, уравновешен-

ности.

В области типологии высшей нервной деятельности таким образом создан

ряд новых электроэнцефалографических методик определения свойств нервной

системы, общих животным и человеку - силы и лабильности, основанных на

использовании устойчивых компонентов вызванной и спонтанной ритмики.

Выделено новое типологическое свойство - активированностъ—инактивиро-

ванность нервной системы, являющееся электрографической характеристикой

баланса основных нервных процессов - возбуждения и торможения. Следова-

тельно, остается обоснованная фактически и логически исходная павловская

классификация и не только ради ее сохранения, а в системе целостной типоло-

гической концепции великого физиолога.

В результате исследований предлагаются следующие способы ЭЭГ-диагнос-

тики общих с животными типологических свойств /Э.А. Голубева, 1980; 1993/'.

Свойство силы-слабости определяется с помощью индивидуально устой-

чивых индексов реакции перестройки на низкие частоты (4-6 Гц) и суммарной

энергии дельта-ритма в состоянии спокойного бодрствования. Они больше у

слабых. Наличие у слабых большей выраженности медленных составляющих в

спонтанной и вызванной ритмике позволяет сделать вывод, что у обладателей

более слабой нервной системы ниже порог включения отрицательных тормоз-

ных связей. Это подтверждает на ЭЭГ-уровне изучения свойств нервной систе-

мы правомерность отнесения И.П. Павловым обладателей сильной нервной

системы к «специалистам возбуждения», а обладателей слабой нервной систе-

мы - к «специалистам торможения», если иметь в виду безусловное возбужде-

ние и торможение.

Свойство лабильности-инертности выявляется с помощью индексов реак-

ции перестройки на сравнительно высокие частоты (18, 20, 25, 30 Гц и выше), а

также индексов спонтанной ритмики - суммарной энергии бета-1- и бета-2-рит-

мов в состоянии спокойного бодрствования, асимметрии единичных волн ЭЭГ

и скорости восстановления альфа-ритма после действия световых раздражите-

лей. Для лабильных характерны более выраженная реакция на высокие частоты,

меньшая асимметрия единичных волн ЭЭГ, большая скорость восстановления

альфа-ритма после действия раздражителей и более выраженные суммарные

энергии бета-ритмов. Большая выраженность быстрых составляющих в спон-

танной и вызванной ритмике позволяет сделать вывод об отражении в этих по-

казателях высоких скоростных параметров работы зрительного анализатора и

некоторых интегральных характеристик функционирования целого мозга, при-

сущих более лабильным. Это связано с меньшей длительностью у них следовых

процессов в зрительном анализаторе и менее выраженными тормозными влия-

ниями на уровне коры по сравнению с инертными.

Свойство активированности-инактивированности (уравновешенность)

характеризуется индивидуальным уровнем реакции активации-инактивации,

1

В контексте заключения представляется целесообразным повторно воспроизвести

здесь основные ЭЭГ-показатели типологических свойств.

455

отражающим безусловнорефлекторный баланс процессов возбуждения и тор-

можения. Показателями этого свойства являются характеристики альфа-комп-

лекса: у более возбудимых суммарная энергия альфа-ритма меньше, а его час-

тота больше. ЭЭГ-индикатором уравновешенности является также суммарная

энергия тета-ритма и его частота, они больше у лиц с преобладанием торможе-

ния. Реактивными индикаторами уравновешенности являются высокие гармо-

ники (удвоение и утроение ритма-) при действии частот тета-диапазона. II гар-

моника у взрослых и II и III гармоники у подростков - ЭЭГ-индикаторы урав-

новешенности, детерминированные действием ритмических световых раздра-

жителей и закономерным образом связанные с характеристиками альфа-комп-

лекса. Эти показатели больше у лиц с преобладанием возбуждения. У них

больше амплитуды вертекс-потенциала.

Активированность - такое свойство нервной системы, в структуре которого,

по сравнению с другими свойствами, особое место занимает ориентировочный

рефлекс. Безусловными реактивными индикаторами активированности являют-

ся характеристики неспецифического вызванного вертекс-потенциала и гармо-

ники, одновременно выступающие в качестве ЭЭГ-компонентов ориентировоч-

ного рефлекса. Лица с преобладанием возбуждения характеризуются и более

медленным угашением ориентировочного рефлекса.

Важнейшей частью типологической концепции И.П. Павлова является вы-

деление специально человеческих типов высшей нервной деятельности - «мыс-

лителей», «художников» и «среднего». Особая исследовательская задача со-

стояла в нахождении биоэлектрических параметров для описания этих типов,

которые в терминах психологической диагностики также требовали преобразо-

вания типологического подхода в измерительный. Из психологических методик

здесь наиболее информативными оказались тест Д. Векслера (общая оценка по

невербальному и вербальному интеллекту) и методика М.Н. Борисовой. В каче-

стве физиологических коррелятов преобладания первосигнальных или второ-

сигнальных функций чаще всего выступали латентные периоды неспецифиче-

ских вертекс-потенциалов (они короче у «художников») и определенные соче-

тания ЭЭГ-показателей силы, лабильности, активированности в их отнесенно-

сти к правому или левому полушариям головного мозга.

Следовательно, для всех павловских типологических свойств нервной сис-

темы найдены безусловнорефлекторные характеристики, что позволяет

изучать общие и специально человеческие типологические свойства на единой

концептуальной и методической основе. Это открывает также возможность решать

проблему тех или иных сочетаний свойств нервной системы в специфических

симптомокомплексах-типах - при наличии определенного «общего знаменателя».

Анализ на микро- и макроуровнях мозговых механизмов обеспечения сенсор-

ных, эмоциональных, семантических и других психических процессов свидетель-

ствует о том, что изучение их безусловнорефлекторной «составляющей» - одно

из основных направлений различных разделов нейронауки /Е.Н. Соколов/.

А данные интегративной нейрофизиологии говорят о том, что, если восполь-

зоваться метафорами Е. Басара, все ритмы электроэнцефалограммы - дельта-, те-

та-, альфа-, бета- и гамма- - являются важнейшими «мозговыми кодами» и «строи-

тельными блоками» при осуществлении информационных процессов. Им при-

456

надлежит важное место в замыкательной функции, т.е. в условнорефлекторной

деятельности как универсальном механизме приобретения индивидуального

опыта, формирования субъективных образов и феноменов сознания /М.Н. Лива-

нов, Е.Н. Соколов, A.M. Иваницкий, их сотрудники и многие другие/.

Таким образом, выбор устойчивых параметров спонтанной и вызванной

мозговой ритмики с их последующей валидизацией в качестве индикаторов ти-

пологических свойств в физиологической части проведенных исследований

представляется адекватным.

Интегративный характер ЭЭГ-показателей типологических свойств и их

информативная емкость проявились, как мы полагаем, в психофизиологических

сопоставлениях с такими сложными психическими образованиями, как спо-

собности, личность, индивидуальность.

Общее положение о роли способностей, а тем более одаренности в развитии

личности и индивидуальности, а также обязанность человека реализовать свои

потенциальные возможности признается многими исследователями.

Иммануил Кант писал в XVIII веке: «Развитие (Cultura) своих естественных

сил (духовных, душевных и телесных) как средство для всяческих возможных

целей есть долг человека перед самим собой. Человек (как разумное существо)

сам обязан не оставлять неиспользованными и не давать как бы покрыть ржав-

чиной свои природные задатки и способности, которые могут быть когда-

нибудь использованы его разумом» /И. Кант, т. 4, ч.2. М., 1965, с. 384/.

«Способность закрепляется в личности как более или менее прочное ее дос-

тояние...» /С.Л. Рубинштейн, 1940, с. 534/; «... дарование - важнейшая сторона

духовного облика личности» /А.Г. Ковалев, 1973, с. 199/.

Даже при наличии специальной музыкальной одаренности и гениальности

умение «побеждать себя», «железная воля» (собственные слова П.И. Чайковско-

го ) - важнейшая черта личности композитора.

«Постоянное волевое напряжение» - необходимое условие огромной рабо-

тоспособности и продуктивности А.Н. Римского-Корсакова.

«Многие из выдающихся музыкантов могут быть с полным правом названы

людьми великой воли, и без изучения этой стороны невозможно дать психоло-

гический анализ их творческой личности» /В.М. Теплов, 1985, т. 1, с. 50-51/.

Очевидная на качественном уровне взаимосвязь способностей с другими

характеристиками личности (мотивационными, темпераментальными, воле-

выми) предполагала определение места способностей в структуре индивиду-

альности и личности. При этом требовалось вычленить такие признаки, кото-

рые, с одной стороны, позволяли бы измерять соответствующие образования и

их природные предпосылки, с другой - так или иначе обеспечивали целост-

ность структуры.

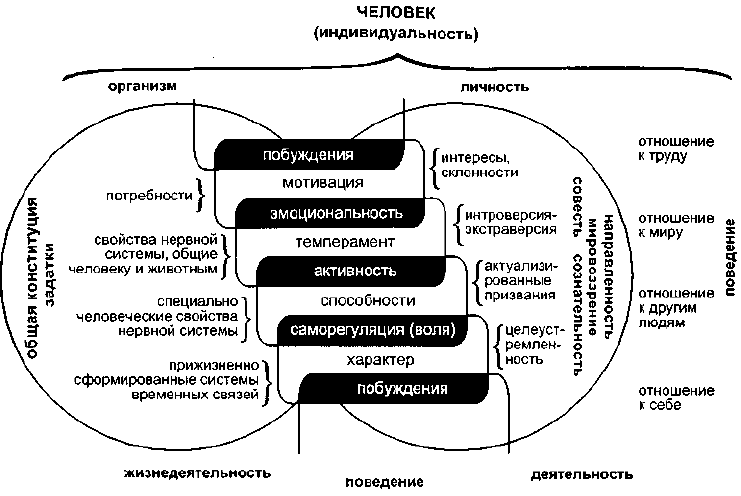

Предложена структура, подструктуры которой - мотивация, темпера-

мент, способности и характер - связываются в единое целое через иерархию

структурообразующих признаков - эмоциональность, активность, саморегу-

ляцию, побуждения. Обоснование развиваемого подхода к конструированию

элементов целостности и структуры индивидуальности как более закрытой, а

личности как более открытой системы (Б.Г. Ананьев) дано ранее.

Приводим повторно для удобства читателей соответствующий рисунок.

457

Структуры индивидуальности и личности: соотношение природного и социально-

го факторов в различных подструктурах и системообразующих признаках

Сделана попытка как-то отразить в схеме элементы новаторской тео-

рии личности (и соответственно способностей как одного из ее важнейших

образований), которая более всего связана с именами С.Л. Рубинштейна,

Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева. Она исходила из общего принци-

па отечественной психологии - единства личности и деятельности, личности и

отношений при признании единства природного и социального в личностных

образованиях /см. К.А. Абульханова-Славская и др., 1997/.

Новаторство же в психофизиологической части этой теории, в понимании при-

родных предпосылок способностей и других личностных образований, состояло во

введении парадигмы рефлекторной теории И.М. Сеченова - И.П. Павлова - врож-

денное—приобретенное - в трактовку соотношения задатки-способности. Поло-

жение С.Л. Рубинштейна о связи способностей с типологическими особенностями

высшей нервной деятельности и гипотеза Б.М. Теплова о важнейшем значении

этих свойств в структуре задатков способностей появились в 1957 году.

Их систематическое доказательство - начиная с 70-х годов. Есть основания

думать, что это связано с использованием, главным образом, электрофизиоло-

гических методов в типологии и их конкретной разработкой применительно к

исследованию индивидуальных различий. Так, сформулированное еще в 1955

году предположение Б.М. Теплова о возможном положительном значении

инертности в процессах памяти, получило подтверждение лишь при использо-

вании ЭЭГ-методов диагностики типологических свойств для условий произ-

вольного запоминания /Э.А. Голубева, Е.П. Гусева, 1972/.

458