Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

не отметить (в целях дальнейшего психологического исследования проблемы

побуждений) следующую зависимость: у лиц с ростом субъективного состояния

возбуждения во время монотонной неприятной работы — статистически значи-

мое увеличение тета-ритма (табл. 63).

Напомним некоторые общие сведения о природе тета-ритма.

Функционирование лимбической системы, относимой А. Роутенбергом

/A. Routtenberg, 1968/ к системе активации II, связано с побуждениями. По образ-

ному выражению Лопеса да Сильва, подобно дактилоскопическому отпечатку,

тета-ритм отражает функционирование всех лимбических структур, но особенно

ярко - гиппокампа /Lopes da Silva, 1990, 1992; цит. по Е. Basar, 1999, с. 355/.

У человека, согласно Миллеру /Miller, 1991/, тета-ритм во фронтальных от-

делах связан с тета-ритмом гиппокапма и процессами селективного внимания и

ориентировочного рефлекса /там же/.

Вандервольф /С.Н. Vanderwolf, 1971/ полагает, что медленная ритмическая

активность, в генезе которой принимают участие подкорковые образования

(гиппокамп и медиальный таламус), имеет отношение к контролю произволь-

ных движений, в частности, через механизм побуждений.

Дельта-ритм, его рост, оказался связанным с ростом субъективного чувства

усталости (рис. 28).

Эти медленные ритмы выступили одновременно в качестве индикаторов

сенсорных, ассоциативных и других познавательных процессов /М.Н. Ливанов,

1972; Е. Basar, 1999 и др./.

Единство же эмоциональных и познавательных процессов, равно как и

сходство их биоэлектрических коррелятов, неоднократно выявлялось в диффе-

ренциальной психофизиологии /В.В. Печенков, 1997/.

Второй структурообразующий признак -саморегуляция и воля, -

объединяющий способности и характер, при изучении состояний проявился

наиболее четко в двух электрографических показателях - КГР и ЭМГ.

Данные показатели неизменно входят в факторы, определяющие ус-

тойчивость функционального состояния и при монотонии, и при

утомлении, и при пресыщении.

Поскольку удобный темп сжатий кисти, определяемый по ЭМГ, оказался

зависящим от свойства активированности /Н.С. Лейтес, Э.А. Голубева, Б.Р. Ка-

дыров, 1980; табл. 31 настоящей книги/, будучи выше у более активированных,

а КГР - признанный индикатор ориентировочного рефлекса - связан с функ-

ционированием и двигательного анализатора, есть основания считать, что оп-

тимальный баланс непроизвольных и произвольных функций является важным

фактором, определяющим эффективность деятельности в разных условиях.

В опытах с состояниями не диагностировались специально человеческие

типы ВНД, хотя, конечно, их регулирующая и информационная роль либо от-

мечается в общем плане, либо подразумевается.

Однако конкретное изучение этой проблемы - соотношение непроизволь-

ного и произвольного уровней регуляции у каждого испытуемого и их проявле-

ние в специфике взаимодействия способностей и характера, а также природных

предпосылок данных подструктур в виде типологических свойств нервной сис-

темы - выявило сложность этого взаимодействия (7.2).

409

Существенной стороной проведенных работ мы считаем то, что в них эм-

пирически показано значение не только произвольного, но и непроизвольного

уровня регуляции в становлении способностей. Даже среди взрослых до поло-

вины испытуемых имеют более высокий уровень непроизвольной регуляции.

Если иметь в виду повторяющиеся зависимости, у этих людей более высокий

уровень невербального интеллекта. Интересно, что Векслер совокупность не-

вербальных тестов обозначил «performance tests», a «performance» - это испол-

нение, действие, поступок и даже подвиг.

Из типологических особенностей для этих лиц характерно преобладание

первой сигнальной системы и реактивность - сочетание слабости и лабильности

нервной системы. Волевая регуляция у них часто более успешна, когда она ор-

ганизуется извне. Тогда могут формироваться и такие волевые качества, как на-

стойчивость, активность, выносливость (В.П. Прядеин). Возможно, одной из

причин такого формирования волевых качеств является большая полезависи-

мость этих лиц (И.В. Тихомирова).

Сходное сочетание типологических свойств обнаружено при анализе при-

родных предпосылок общих познавательных - мнемических - способностей.

С.А. Изюмовой описаны по существу типы личностей «художников» и «мысли-

телей», различающиеся не только видом мнемических способностей (запечат-

ление или перекодирование), но и характерологическими чертами (импульсив-

ность или самоконтроль, склонность к риску или осторожность, жизнерадост-

ность или озабоченность и т.д.). Эти признаки были вычленены на основе дан-

ных психометрики, а типы учеников описаны в книге С.А. Изюмовой /1995/.

Частично они обозначены в гл. 5 и 6.

Подобные же типы вычленены и в музыкальных (И.А. Левочкина), языко-

вых (М.К. Кабардов) и психолого-педагогических способностях (Н.А. Аминов).

Рассмотрение полученных соотношений с точки зрения взаимодействия

устойчивых компонентов способностей и характера свидетельствует об

очень большой роли специально человеческих типов ВНД («художников»,

«мыслителей» и «среднего типа») в формировании как способностей, так и

характера.

Основное деление, наметившееся в типах способностей в зависимости от

вида регуляции действий и поведения, - это «практики» и «теоретики». Именно

исследователи, изучавшие особенности волевой регуляции у подростков

/В.И. Селиванов, 1974/ и обучаемость школьников /З.И. Калмыкова, 1981/, вы-

двинули эту классификацию и полагали, что одним из ее оснований может быть

взаимодействие первой и второй сигнальной системы.

При определенных условиях обучения «практики» недооцениваются. Так,

М.К. Кабардовым и М.А. Матовой /1988/ было установлено, что если различия в

вербальном интеллекте старшеклассников сказываются на оценках практически

всех школьных предметов, то различия по невербальному интеллекту сказались

лишь на успеваемости по физике и черчению (см. главу 5). К сожалению, худо-

жественно одаренным учащимся, например с выраженными литературными спо-

собностями, не всегда хорошо в школе, а иногда из-за плохой саморегуляции,

проявляющейся в неважной успеваемости по «неинтересным» предметам, их

просто отчисляют /В.В. Суворова/.

410

Непосредственное изучение импульсивности у нормальных подростков и

взрослых при анализе «конвергентного» и «дивергентного» типов взаимодействия

темперамента и характера (7.3) показало, что хотя у импульсивных и существуют

трудности адаптации к требованиям общества, но часто субъективно, эмоциональ-

но, из-за меньшего уровня тревожности, им живется легче. В работе В.Н. Азарова,

кроме того, показано, что импульсивные (а диагноз этой черты ставился, как уже

упоминалось, по ряду характеристик) имели более низкие значения по факторам G,

Qi, т.е. низкий уровень морального контроля и самоконтроля; они отличались вы-

сокими оценками по фактору F, т.е. оптимистичностью, общительностью, бодро-

стью, энергичностью. Впрочем, по этому вопросу имеется обширная литература в

связи с изучением личности по параметрам Г. Айзенка: «экстраверсия - интровер-

сия, «эмоциональная стабильность - нейротизм» /см. также гл. 9/.

Говоря о значении сознательной волевой регуляции, следует отметить общ-

ность ее индивидуальной выраженности с доминированием второсигнальных

функций и инертностью нервной системы в общих свойствах. Это благоприят-

ные тормозные предпосылки саморегуляции, ответственности, сдержанности

среди черт характера и системности - в познавательных функциях. Данные фи-

зиологические и психологические черты представлены наиболее ярко у матема-

тически одаренных старшеклассников (Е.П. Гусева, И.А. Левочкина).

Полученные зависимости могут, на первый взгляд, показаться очевидными с

точки зрения здравого смысла. Мы уже отмечали, что в характерологии, да и не

только в ней, без него не обойтись. Но нужны и научные факты. И здесь далеко

не везде может выручить здравый смысл.

Мы провели специальное исследование по сопоставлению оценок успешно-

сти деятельности школьников и студентов, причем не только общей, а касаю-

щейся и специальных предметов. Кроме того, в соответствии с комплексным

подходом, у учащихся диагностировались типологические свойства нервной

системы, психологические характеристики познавательных процессов и лично-

стных особенностей. Преподавателей и учителей просили также оценить своих

учеников - школьников и студентов - по ряду параметров. У студентов исполь-

зовались и самооценки (см.: Э.А. Голубева, 1989).

Статистический анализ данных показал, что преподаватели могут адекватно

оценить даже природные предпосылки работоспособности, выносливости, в ча-

стности выраженность силы нервной системы. Но при этом важная благоприят-

ная природная предпосылка успешности той или иной деятельности, например

лабильность для музыки, может оказаться для преподавателя скрытой. Самое же

«непедагогическое» заблуждение состоит в том, что оценки учебной деятельно-

сти в школе и институте распространяются, как бы «индуцируются» на психоло-

гические качества, в том числе и характерологические, которые нуждаются в пе-

ределке в ходе педагогического воздействия или, напротив, требуют поощрения и

развития именно у данного учащегося. Явно переоцениваемый критерий успеш-

ности учебной деятельности часто мешает дифференцированному подходу к

учащимся, препятствует целенаправленному и избирательному формированию

важных личностных особенностей как у «теоретиков», так и у «практиков».

Замечательный ученый и мыслитель, родоначальник педагогической антро-

пологии и психологии в России К.Д. Ушинский более ста лет тому назад создал

411

по существу целую психолого-педагогическую программу изучения и воспита-

ния детей. В разделе о характере он высказал проницательные суждения, кото-

рые, однако, не могли быть реализованы в их психологической части, посколь-

ку в то время вообще не было экспериментальной психологии.

К.Д. Ушинский (1824-1871)

«Понятно само собою, какое громадное влияние должны иметь свойства

физического организма и в особенности нервной системы... на формацию ха-

рактеров опытами жизни. Большая или меньшая степень впечатлительности,

раздражительности, крепости и подвижности в различных комбинациях ме-

жду собой устанавливают и неодинаковое отношение человека к опытам жизни,

так что жизнь, которая может сломить одного, только закалит другого, и опыты,

которые для одного должны повториться сотни раз, оставят в характере другого

прочный след сразу. С темпераментом раздражительным и флегматическим,

прочно или слабо усваивающим, быстро или медленно возобновляющим истра-

ченные силы, человек не одинаково относится к опытам жизни, а потому и ре-

зультаты их не могут быть одинаковы» (К.Д. Ушинский, т. 9, 1950, с. 473).

К.Д. Ушинский показал при образовании характера детей несостоятельность

одностороннего интеллектуализма, свойственного и педагогам, и родителям:

«Воспитание, почти исключительно заботящееся об образовании ума, делает в

этом случае большой промах, ибо человек более человек в том, как он чувству-

ет, чем в том, как он думает» (там же, с. 473). «Очень часто случается, что ха-

рактер человека остался слабым и неразвитым и что элементы характера нахо-

дятся в полном беспорядке именно потому, что человек этот жил преимущест-

венно в умственной сфере. Живя по преимуществу умом, он не только мало

жил сердцем и волею, но мало и думал о том, как он жил ими. Он знает многое

обо всем, но о самом себе почти ничего. Результаты его сердечной жизни были

немногочисленны и слабы, да и о тех ему некогда было хорошенько подумать.

Правда, и ему случалось раскаиваться в своих поступках; но он тотчас же забы-

вал свое раскаяние, да и не придавал ему никогда большого значения, так как

главный интерес его жизни был в умственной сфере. Там же у него выработался

412

и сильный характер, но односторонний, узкий, удовлетворяющий только по-

требности умственной жизни, там он твердо помнит удачные и неудачные опы-

ты: нравственную же жизнь свою он никогда не ценил высоко, не трудился над

ее разработкою, и потому неудивительно, что характер его остался в диком и

неразвившемся виде. Отсюда возможность тонко и широко развитого ума с ди-

ким цинизмом в поступках и чувствах. Такое нравственное неряшество встре-

чается, к сожалению, очень часто у людей ученых и даже необыкновенно ум-

ных. Нас удивляет, что мы встречаем более смысла в характере простого работ-

ника, чем в характере такого умного человека; но мы не удивлялись бы этому,

если бы осознали, что этот работник гораздо более трудился над выработкой

своего характера, чем этот, иногда замечательный, мыслитель и ученый. Кто

над чем потрудился, тот то и имеет» /там же, с. 471-472/.

Признание «влияния врожденных особенностей темперамента и влияния

случайностей жизни» - «роковой фатализм». Человек должен, имея знания о

самом себе, трудиться над «выработкой своего характера». Его раскаяние, не-

довольство собой, способность «подводить итоги своим желаниям и нежелани-

ям», жизнь не только умом, но и сердцем - условия образования не только мо-

гучего характера - «меча обоюдоострого, годного как для того, чтобы губить,

так и для того, чтобы защищать», - но и характера нравственного /там же,

с. 470-471,474/.

Глава 8

СПОСОБНОСТИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ

При рассмотрении в общем виде проблемы структуры индивидуальности и

личности (введение и гл. 2) было отмечено, что направленность личности явля-

ется наиболее общей категорией, связанной с содержанием ее психической

жизни; это «системообразующее свойство личности» /Б.Ф. Ломов, 1984, с. 311/.

Направленность личности как общественного индивида определяет ее позицию

/С.Л.Рубинштейн, 1940; Л.И. Божович, 1968; Б.Г.Ананьев, 1980; В.Э. Чуднов-

ский, 1981, Н.И. Рейнвальд, 1987, А.И. Крупнов, 1988 и многие др./.

Категория направленности, вероятно, в большей мере, нежели какая-либо

другая, объединяет основные свойства личности как закрытой и как открытой

системы, а отношения к себе, другим людям, к труду и миру — те векторы, кото-

рые и составляют содержание направленности.

В предлагаемой структуре индивидуальности и личности (см. рис. 1) была

сделана попытка обозначить те конкретные «слагаемые» направленности, с по-

мощью которых она «сопрягается» с отдельными подструктурами: интровер-

сия-экстраверсия - с темпераментом, актуализированные призвания - со спо-

собностями, целеустремленность - с характером. Особое значение имеет соот-

ношение потребностной и мотивационной сферы личности с одним из важней-

ших компонентов направленности - интересами и склонностями. Понимая всю

условность такого разделения направленности на ее компоненты, мы тем не ме-

нее думаем, что экспериментальная разработка этой проблематики, в том числе

и на основе требований психометрики, предполагает то или иное расчленение

направленности на ее виды. Здесь многое сделано при анализе обусловленности

направленности особенностями строения и содержания ценностных ориентации

личности /В.А. Ядов, 1975; Б.С. Круглов, 1987 и др./.

Исходя из понимания индивидуальности и личности как «продукта биосо-

циальных влияний» (В.М. Бехтерев), мы исследовали те компоненты направ-

ленности, которые так или иначе связаны со способностями и их природными

предпосылками и к тому же поддаются измерениям. С этой точки зрения наи-

более актуально изучение склонностей.

8.1. Соотношение способностей и склонностей

«Склонность - любое положительное, внутренне мотивированное отношение

(влечение, интерес и пр.) к какому-либо занятию. Психологическую основу склон-

ности составляет устойчивая потребность личности в определенной деятельности,

414

когда привлекательными оказываются не только достигаемые в ней результаты, но

и сам процесс деятельности» /«Психологический словарь», 1983, с. 342/.

Склонности подростков как категория дифференциально-психологическая и

одновременно дифференциально-психофизиологическая были изучены в нашей

лаборатории Б.Р. Кадыровым, и результаты проанализированы в его докторской

диссертации /1990, а/ и монографии /1990, б/. Склонности Б.Р. Кадыровым, как

и в нашем коллективном исследовании /Э.А. Голубева и др., 1991/, определя-

лись с помощью вопросника Е.А. Климова /1974/ и карты интересов А.Е. Го-

ломштока /1963/. Они объединены на основе классификации Е.А.Климова в

пять видов склонностей: «Природа», «Техника», «Знаковая система», «Чело-

век», «Художественные образы».

С помощью этих методик в двух параллельных восьмых классах одной мос-

ковской школы было изучено 69 учеников. На них же определялось большое

число ЭЭГ- и психологических характеристик, относящихся к трем уровням.

Обратимся к некоторым фрагментам из работы Б.Р. Кадырова, /1990 а/.

1

В

табл. 71 представлены данные о том, как склонности соотносятся с показателя-

ми свойства активированное™ (для правого полушария).

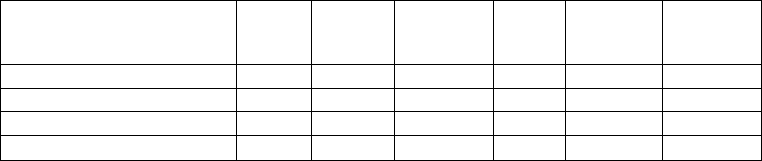

Таблица 71

Распределение показателей склонностей в двух крайних группах

по активированности правого полушария мозга

(Б.Р. Кадыров, 1990)

Группы испытуемых

Высокоактивированные

Низкоактивированные

Т

Р

Природа

19,97

14,29

2,428

<0,05

Техника

15,94

19,12

1,125

-

Знаковая

система

18,52

15.43

1,481

-

Человек

23,48

16,10

3,006

0,01

Художест-

венные об-

разы

23,51

15,29

3,562

0,01

Широта

активно-

сти*

20,18

15,78

2,732

0,01

Примечание. * Данный суммарный показатель - общая оценка по всем 13 направлениям карты ин-

тересов А.Е. Голомштока(1963).

Видно, что более высокоактивированные подростки имеют выраженные тя-

готения к предпочтению видов деятельности в сферах «природа», «человек»,

«художественные образы» и, напротив, низкоактивированные подростки пред-

почитают виды деятельности, связанные с «техникой». На другой выборке эти

различия значимы /Б.Р. Кадыров, 1990, 61.

Разделение подростков по группам, отличающимся преобладанием первой и

второй сигнальной системы, и сопоставление этих групп по выраженности

склонностей показало, что подростки, тяготеющие к занятиям «техникой» и

«знаковыми системами», имеют явное преобладание второсигнальных функций.

Весьма важной стороной работы Б. Р. Кадырова было исследование в каче-

стве коррелятов склонностей таких широко применяемых и, действительно,

очень информативных показателей, как параметры вызванных потенциалов.

Консультанты: доктор психологических наук Н.С. Лейтес, доктор психологических

наук, проф. Э.А. Голубева.

415

Здесь существенное различие в природных предпосылках склонностей к

«знаковым системам» и «художественным образам» проявилось при рассмотре-

нии латентных периодов слуховых вызванных потенциалов. Более длительные

латентные периоды некоторых компонентов ВП, зарегистрированных в левом

полушарии, оказались соотносимыми со склонностями к «знаковым системам».

Напомним, что при использовании зрительных раздражителей и регистрации

ВП в области вертекса более длительные латентные периоды ВП наблюдались у

«мыслителей» (раздел 5.2).

Это объясняется нами той системой фактов и обобщений, которая была по-

лучена не только в физиологии (см., например, Г.А. Кимбл /1973/, который по-

казал значение тормозных процессов для вербального кодирования), но и в пси-

хологических и психофизиологических работах. Я.А. Пономарев связывает уд-

линение скрытого периода различных реакций с усложнением форм отражения

/1967/; Е.И. Бойко /1964/, вскрывая вместе со своими сотрудниками сложность

динамики нервных процессов при осуществлении второсигнальной деятельно-

сти, видит в удлинении скрытых периодов реакций возможное отражение опо-

средованное™ переработки знаковой информации.

Подтверждение этого предположения содержится в факте отрицательной

корреляции латентного периода компонента вызванного потенциала Р300 с вы-

раженностью склонностей к «природе» и к «художественным образам»; оно оз-

начает более непосредственное и быстрое реагирование на сенсорные сигналы

на уровне восприятия. Напротив, положительная корреляция параметров ВП со

склонностью к «технике», свидетельствует о более медленном опосредованном

реагировании /Б.Р. Кадыров, 1990, а, б/.

Выраженные склонности сказываются и на успешности обучения. В нашей

коллективной работе были обнаружены отрицательные и положительные соот-

ношения видов склонностей с оценками по ряду школьных предметов

(табл. 72). Наибольшее число положительных корреляций - для «художествен-

ных образов»: тяготение к ним связано с успешностью обучения по русскому

языку, литературе, географии, химии, черчению и с обобщенной оценкой по

предметам гуманитарного цикла. Тяготение к «природе» выявляется и в резуль-

тативной стороне учебной деятельности - значимых положительных корреля-

циях с оценками по химии, зоологии, труду. Интересно, что тяготение к «тех-

нике», положительно коррелируя с оценками по труду и черчению, отрица-

тельно связано с обобщенной оценкой по предметам гуманитарного цикла (ГЦ)

и по географии.

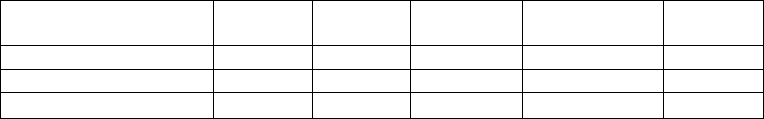

Таблица 72

Корреляция показателей успеваемости с характеристиками склонностей

/Э.А. Голубева и др., 1991/

n=30

Школьные предметы

Русский язык

Литература

История

Природа

19

12

13

Техника

-28

-17

-25

Знаковая

система

30

25

10

Художествен-

пые образы

47**

38*

31

Человек

09

11

-07

416

13'

Продолжение таблицы 72

Школьные предметы

Иностранный язык

География

Физика

Алгебра

Геометрия

Химия

Зоология

ГЦ

ЕЦ

Общая успеваемость

Черчение

Музыка

Физкультура

Труд

Природа

-10

06

18

23

30

38*

40*

04

28

18

27

34

06

37*

Техника

-23

-42*

16

-10

01

17

17

-37*

02

-13

41*

26

23

53**

Знаковая

система

12

08

27

15

24

30

29

16

23

24

53**

20

20

34

Художествен-

ные образы

35

37*

17

19

14

39*

27

36*

14

24

36*

17

-02

18

Человек

05

07

18

-08

-02

40*

13

-02

0

03

14

15

26

25

8.2. Способности и общие виды направленности

личности

Самые глобальные векторы, виды направленности (личностная, коллективи-

стская, деловая) были выделены при изучении мотивационной сферы и ценност-

ных ориентации в инженерной психологии, где созданы модели группового по-

ведения в системе «человек-машина». Данные модели исследовались в малых

группах - экипажах самолетов, подводных лодок, авианосцев. Было установлено,

что основные виды направленности или «ориентации» - личностная (на самого

себя), коллективистская (на группу) и деловая (на задание) - в их различном со-

четании могут характеризовать по усредненным данным не только основную на-

правленность группы, но и отдельного индивида /см.: обзор соответствующих

работ в русском переводе кн. А. Зигеля и Дж. Вольфа, 1973/.

При дальнейшем психолого-педагогическом изучении школьников акцент

был сделан на двух типах направленности (эгоистической и коллективистской)

и показано, что у школьников-коллективистов в целом более эффективно осу-

ществляется процесс формирования нравственной саморегуляции поведения

/В.Э. Чудновский, 1981/.

В наших исследованиях /Э.А. Голубева и др., 1991; В.В. Печенков, 1987/ мы

воспользовались схемой А. Зигеля и Дж. Вольфа /1973/. В качестве экспертов вы-

ступали учителя, некоторые из них были классными руководителями, хорошо

знавшими своих учеников - школьников 7 и 8 классов. Учителям предлагалось

оценить направленность каждого учащегося, руководствуясь следующей инструк-

цией.

14-Голубева

417

«Определите, пожалуйста, каждого своего ученика с точки зрения сочетания

у него разных видов направленности - личностной, коллективистской, деловой.

Под направленностью в целом имеется в виду свойство личности, определяющее

в социальном плане ее облик по существенным линиям. Личностная направлен-

ность — на себя; коллективистская — на коллектив; деловая - на задание.

Направленность должна быть представлена «вектором», образованным тре-

мя компонентами (иначе - «коэффициентом направленности»). Например, для

трех человек (А, В, С) указаны значения, соответствующие «силе» компонентов

направленностей, которые в сумме составляют единицу.

Ученик

А.

В.

С.

Личностная

0,3

0,2

0,8

Направленность

Коллективистская

0,1

0,4

0,1

Деловая

0,6

0,4

0,1

Сумма

1,0

1,0

1,0

A. - ученик с преимущественно деловой направленностью;

B. - ученик с разными видами направленности;

C. - ученик с сильной направленностью на себя.

По такой же схеме оцените всех остальных учащихся».

В сопоставление с другими показателями вошли общие оценки видов на-

правленности, суммирующие суждения разных учителей. Таким образом, каж-

дый ученик был представлен тремя показателями направленности - личност-

ной, коллективистской, деловой.

При корреляционном и погрупповом анализе данных обнаружены немного-

численные соотношения видов направленности с типологическими (общими и

специальными) свойствами нервной системы. Учащиеся, у которых больше вы-

ражена личностная направленность, являются более инертными, а школьники с

деловой направленностью - более лабильными. Ученики, отличающиеся кол-

лективистской направленностью, по сравнению с теми, у кого доминирует на-

правленность личностная, характеризуются преобладанием первой сигнальной

системы и склонны к оперированию «художественными образами» (методика

Е.А. Климова), а также предпочитают занятия искусством (методика А.Е. Го-

ломштока).

Среди факторов Р. Кэттелла значимые различия между учащимися, отли-

чающимися выраженностью личностной и коллективистской направленности,

получены по фактору «I». Он меньше у школьников с личностной направленно-

стью, которые характеризуются практичностью и рационалистичностью, и

больше у учащихся с выраженной деловой и особенно коллективистской на-

правленностью, обладающих яркой эмоциональностью, чувствительностью и

склонностью к художественному восприятию мира.

В табл. 73 отражены соотношения, характеризующие картину корреляций

между видами направленности и успешностью обучения. Наибольшее число

положительных связей имеется между коллективистской направленностью и

оценками по различным предметам, но особенно тем, которые относятся к ГЦ.

Это нашло выражение и в более высоких значениях коэффициентов корреляций

418