Гарифуллин В.З. (ред.) Информационное поле современной России: практики и эффекты

Подождите немного. Документ загружается.

361

Группу стабильно позитивных факторов составляют (расположены по мере

снижения индекса удовлетворенности): 1. Творческий характер работы. 2. Об-

щение с коллегами. 3. Организация труда в школе. 4. Возможность морального

удовлетворения от работы.

Группу стабильно негативных факторов составляют (по мере снижения ин-

декса удовлетворенности): 1. Возможность продвижения по работе. 2. Престиж-

ность работы. 3. Материальное удовлетворение. 4. Медицинское обслуживание,

организация отдыха, санаторное лечение и отдых. 5. Обеспечение жильем.

Исходя из этого, были сформулированы актуальные социально-

педагогические условия (перечислены в порядке убывания значимости, то есть

социальной остроты, с точки зрения учителя): 1. Уровень заработной платы

учителя (84,7%). 2. Медицинское обслуживание и состояние здоровья учителя

(76,2%). 3. Вопросы материально-технического обеспечения учебного процесса

(67,4%). 4. Обеспеченность жильем (56,6%). 5. Кадровый состав (нехватка учи-

телей, качество их проф. подготовки, текучесть кадров и т.п.) (52,5%). 6. Отсут-

ствие социального заказа на выпускников школ (49,7%). 7. Недостаточная от-

ветственность родителей за воспитание детей (45,8%). 8. Взаимоотношения в

педагогическом коллективе (31%). 9. Взаимоотношения с администрацией

(29,8%). 10. Взаимоотношения с учениками (25,3%). 11. Уровень методического

обеспечения учебного процесса (22,3%). 12. Повышение своего профессио-

нального уровня (21,4%). 13. Повышение своего общекультурного уровня

(19,7%). 14. «Женское» воспитание в школе (проблема закрепления учителей-

мужчин) (17,2%). 15. Взаимодействие с социальными партнерами (профсоюз,

предприятия, СМИ) (12,6%).

К учителю предъявляются требования как личности гуманной, свободной,

ориентированной на отношение к ребенку как субъекту педагогического про-

цесса. Отсюда приоритетными следует признать не задачи передачи профес-

сиональных знаний, но, прежде всего, воспитание духовно-ценностных, твор-

ческих отношений учителя к миру, умений взаимодействия с учащимися на гу-

манистических принципах как основы его нравственной культуры. Это являет-

ся условием непрерывного профессионально-нравственного саморазвития лич-

ности учителя и отражается на уровне воспитанности его учеников, так как

осуществить задачи нравственного воспитания молодежи может только нравст-

венно воспитанный учитель. Такую задачу следует выделить в качестве при-

оритетной в системе профессиональной деятельности учителя в условиях об-

щеобразовательного учреждения.

Л.Ю. Романова, МАОУ «Гимназия № 139» (г. Казань), заместитель директора

САМОРАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ

Суть педагогического обеспечения состоит в создании реальных педагоги-

ческих условий, способствующих усилению собственных инициатив учителя в

профессионально-нравственном саморазвитии, непрерывности и целостности

362

этого процесса, когда личностные цели развития оптимально объединяются с

профессиональными интересами личности, способствуя ее профессионально-

нравственной самореализации. В этих условиях школа в лице администрации и

педагогического коллектива выступает организатором обеспечения системной

психолого-педагогической, методической, и предметно-содержательной помо-

щи учителю в его профессионально-нравственном саморазвитии.

В процессе проектирования системы педагогического обеспечения профес-

сионально-нравственного саморазвития учителя в условиях общеобразователь-

ного учреждения мы исходили из следующего:

- любое педагогическое воздействие, реализуя социальную задачу фор-

мирования у учителя необходимых обществу качеств, должно решать ее через

адекватную задачу актуализации его индивидуальной деятельности;

- содержание педагогического воздействия должно быть субъективно

значимым для учителя и выстраиваться с учетом способов и особенностей по-

строения им своей деятельности;

- самоопределение учителя в деятельности, ее динамика должны стать

специфическим объектом внимания руководителя школы, администрации, пе-

дагогического совета и т.д.

По-другому говоря, система педагогического обеспечения профессиональ-

но-нравственного саморазвития учителя должна ориентироваться на процесс

педагогического внешнего организующего воздействия (руководителя школы,

администрации, педагогического совета) и полисубъектного диалогового взаи-

модействия педагогов, который должен:

- стать для педагога событием, обладающим эмоциональным воздействи-

ем, чувства участников должны быть разбужены;

- вызывать у учителя потребность доосмысления происходящего;

- стимулировать учителя к самостоятельному освоению необходимых

знаний, развитию личностно-значимых педагогических умений;

- формировать профессионально-нравственные способы деятельности в

проблемной педагогической ситуации;

- создавать условия для развития значимых педагогических умений;

- строиться с учетом адекватности профессионально-нравственной дея-

тельности знаниям о ее способах.

Реализация этих принципиальных процессуально-технологических поло-

жений детерминирует в проектируемой системе педагогического обеспечения

профессионально-нравственного саморазвития наличие рефлексивного «звена»

или «поля», обеспечивающего соотнесение учителем своих действий с задавае-

мыми ему рамками деятельности, с одной стороны, а с другой – с собственны-

ми профессиональными ценностями, целями и возможностями.

По-другому говоря, профессионально-нравственное саморазвитие учителя

может осуществляться путем движения, определяемого силой внешних регуля-

торов, внешних факторов, к регуляции сознательной, целенаправленной, опре-

деляемой внутренними регуляторами. Важно заметить, что речь идет не о заме-

не внешних регуляторов внутренними, не о вытеснении одних другими, а о

диалектике их становления.

363

Начальное состояние внешних регуляторов как исходное в сознательном

саморазвитии педагога создает источники для возникновения внутренних регу-

ляторов, образуя целостную систему внутренней саморегуляции. Затем новые

внутренние регуляторы побуждают учителя к пересмотру ценностей (аксиоло-

гическому анализу) наличных внешних регуляторов и их корректировке, пред-

писыванию каждому из них ограничения влияния, то есть переконструирова-

нию системы внешних регуляторов как целостности. Это новая система внеш-

них регуляторов побуждает личность к интенсивному многоплановому профес-

сионально-нравственному саморазвитию.

Исходя из этого, система педагогического обеспечения призвана способст-

вовать управлению профессионально-нравственным саморазвитием, предпола-

гает видение учителем проблем этого процесса в своей жизнедеятельности, оп-

ределение цели своего самосовершенствования в нужном направлении, созда-

ние индивидуальной программы профессионально-нравственного саморазви-

тия, достижение предполагаемого результата в ходе проявления должной ак-

тивности и выработку целостной критериально-ориентированной нравственной

позиции в профессиональной деятельности.

В связи с этим система педагогического обеспечения профессионально-

нравственного саморазвития учителя в условиях профессиональной жизнедея-

тельности проектируется как организационно-педагогическая (рефлексивно-

технологическая) система, структурно и содержательно отражающая наиболее

существенные свойства и взаимосвязи (компоненты) профессиональных взаи-

модействий: целеполагание, принципы, функции, этапы, ожидаемый результат,

активизирующие профессионально-нравственную позицию учителя и развитие

способности к критериально-нравственной перестройке собственной деятель-

ности (см. Таблицу 1 на следующей странице).

364

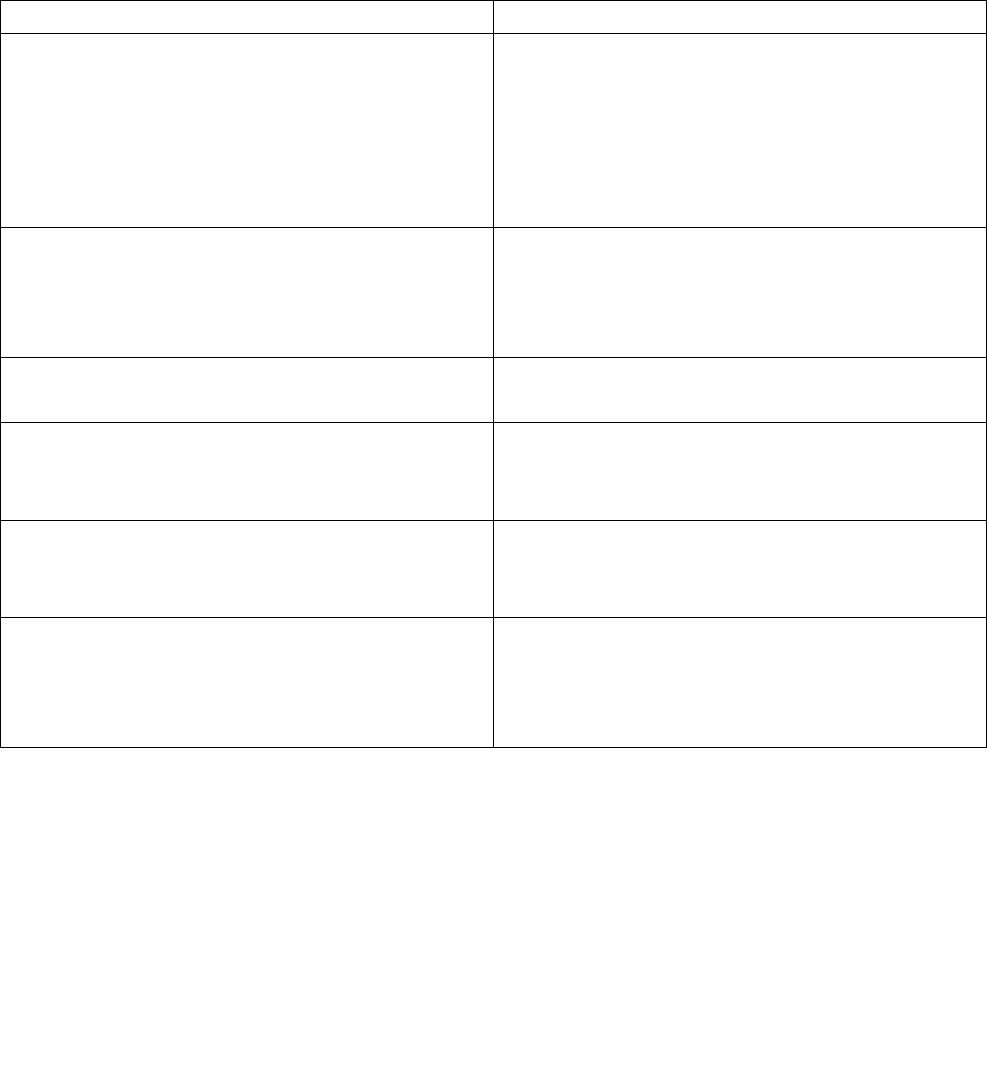

Т а б л и ц а 1

Структурная характеристика

системы педагогического обеспечения профессионально-нравственного

саморазвития учителя в условиях общеобразовательного учреждения

Компоненты системы

Элементы системы

Целеполагание

Цели и задачи педагогического обес-

печения, направленные на создание

стимулирующих условий профессио-

нально-нравственного саморазвития

учителя в общеобразовательном учре-

ждении

Принципы

Системности, целостности, структур-

ности, обратной связи, интерактивно-

сти, преемственности, мотивации,

объективности

Функции

Креативная, рефлексивная, стимули-

руюшая

Этапы

Диагностико-ориентировочный, обу-

чающий, диагностико-

результатирующий

Форма реализации этапов

Диагностический практикум, дискус-

сия, проблемный семинар, деловые иг-

ры, тренинги, консультации

Ожидаемый результат

Достижение целостности, более высо-

кого уровня и динамики профессио-

нально-нравственного саморазвития

учителя

Таким образом, каждый педагог на основе рефлексии собственной профес-

сионально-нравственной деятельности намечает стратегию, выбирает индиви-

дуальную траекторию роста и разрабатывает план поэтапного профессиональ-

но-нравственного саморазвития. Планирование индивидуального развития,

становясь не только обязанностью педагога, но и его внутренней потребностью,

помогает продвинуться вперед, не останавливаться на достигнутом. Использо-

вание разнообразных видов стимулирования и самостимулирования профес-

сионального роста и развития педагогов актуализирует соответствующую по-

требность.

365

М.В. Симкачева, Казанский госуниверситет, старший преподаватель

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ

ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

О медиаобразовании, как об одном из важных подходов в педагогике уче-

ные-исследователи говорят уже несколько десятилетий. Термин «медиаобразо-

вание» стал известен уже в 70-е годы ХХ столетия. В настоящее время это на-

правление в обучении в учебных заведениях разного уровня стало наиболее по-

пулярным. Однако речь идет скорее о разработке теории вопроса, нежели о

практическом внедрении этой модели образования в традиционно устоявшийся

учебный процесс. Теоретических разработок в этой области сегодня уже доста-

точно много. Ученые обосновывают необходимость внедрения модели медиа-

образования, указывают на ее преимущества, недостатки и проблемы, с кото-

рыми могут столкнуться преподаватели. В научных публикациях рассматрива-

ются различные виды медиаобразовательной деятельности (они же подходы),

например такие, как интерактивная (журналистская) модель медиаобразования

(И.В.Жилавская) [1], практико-ориентированное обучение (И.А.Фатеева) [2],

медиаобразование как использование средств массовой информации в качестве

средств обучения (А.А.Журин) [1].

Прежде чем перейти к рассмотрению и обоснованию вопроса о медиаобра-

зовании будущих журналистов, рассмотрим различные подходы к этой образо-

вательной модели различных ученых.

А.В.Федоров, обобщив теоретические подходы к медиаобразованию уче-

ных из разных областей знаний, придерживается уже закрепившегося в науч-

ных источниках определения, в большей степени соответствующего современ-

ным реалиям. Он рассматривает медиаобразование («media education») как про-

цесс образования и развития личности с помощью и на материале средств мас-

совой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с ме-

диа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления,

умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения различным

формам самовыражения при помощи медиатехники [4].

Современный «Психолого-педагогический словарь» определяет медиаоб-

разование (от английского media education и латинского media) как «направле-

ние в педагогике, выступающее за изучение школьниками закономерностей

массовой коммуникации. Основная задача медиаобразования – подготовить но-

вое поколение к жизни в современных информационных условиях, к воспри-

ятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать по-

следствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и совре-

менных информационных технологий» [5].

Как было отмечено в материалах конференции ЮНЕСКО Education for the

Media and the Digital Age (Вена, 1999), «медиаобразование связано со всеми ви-

дами медиа (печатными и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и раз-

личными технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая

366

коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями использо-

вания медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает человеку знание

того, как:

– анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;

– определять источники медиатекстов, их политические, социальные,

коммерческие и/или культурные интересы, их контекст;

– интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа;

– отбирать соответствующие медиа для создания и распространения сво-

их собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории;

– получить возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия,

так и для продукции.

Медиаобразование является частью основных прав каждого гражданина

любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию, и яв-

ляется инструментом поддержки демократии… Медиаобразование рекоменду-

ется к внедрению в национальные учебные планы всех государств, в систему

дополнительного, неформального образования и обучения в течение всей жиз-

ни человека» [6].

В медиаобразовании в качестве важных средств обучения выступают средст-

ва массовой информации. СМИ – ежедневная энциклопедия жизни общества, рас-

сматривающаяся как в историческом, так и в современном контексте, является

мощным образовательным инструментом, обладает большим воспитательным по-

тенциалом, способствует формированию уровня культуры в обществе, сохране-

нию традиций, выявлению закономерностей и путей общественного развития.

Важность обучения посредством качественной продукции СМИ заключа-

ется еще и в повышении общего интеллектуального и культурного уровня лю-

дей, обеспечении возможности разобраться в происходящих событиях и ориен-

тироваться в общественно важных правовых и социальных вопросах. Безуслов-

но, методики и технологии медиаобразования важно внедрять на всех уровнях

обучения, в разных учебных заведениях, независимо от профиля и направления,

а для профессионально-ориентируемых специалистов (журналистов, PR-

менеджеров) – это просто необходимо.

Подготовку специалистов в этом направлении необходимо вести с учетом

реалий как мировой журналистской практики, так и тенденций развития обще-

ства. Это подтверждает и трансформация журналистского образования, проис-

ходящая в последнее время. Теоретики, практики, разработчики госстандартов

обучения все больше стали акцентировать внимание на практико-

ориентированном обучении, самостоятельной работе студентов (в том числе и

со СМИ), суть которого сводится не только к подготовке квалифицированных

специалистов, способных работать в современных, высокотехнологичных усло-

виях, но и умеющих хорошо ориентироваться в информационном пространстве,

разбираться в политике медиа, понимать задачи и роль СМИ. А это, как оказы-

вается, очень не просто. Не просто студентов – будущих журналистов заставить

читать газеты, материалы коллег, именитых журналистов. Главный источник

информации – Интернет. Это подтверждает исследование, проведенное авто-

ром в 2009 году среди студентов факультета журналистики КГУ, в котором

367

приняли участие 50 человек в возрасте от 17 до 20 лет. Во внимание также взя-

ты мнения участников Интернет-форума газеты «Молодежь Татарстана».

Данные опроса свидетельствуют о том, что студенты очень мало читают

периодических изданий, редко смотрят новостные программы. Об этом говорит

и тот факт, что ребята элементарно не знают названия телеканалов (например,

называют ОРТ – сейчас этого канала нет). Первый источник получения инфор-

мации – информационные порталы в Интернете (например, «Вести.Ru»). На

втором месте – радио, на третьем – телевидение («Вести», «Человек и закон»),

и на последнем месте – печатные издания («Комсомольская правда», «Россий-

ская газета», «Коммерсант», «Русский репортер», «Казанские ведомости», «Ка-

занский университет»).

Если читают, то больше глянцевые журналы («Cosmopolitan», «Биогра-

фия», «Лиза», «Неформал»), если смотрят программы телевидения, то это, пре-

имущественно, развлекательные телеканалы и программы (Муз ТВ, ДТВ, СТС,

ТНТ, «National Geographic»; программы: «Прожекторперисхилтон», КВН, се-

риалы). Из радиостанций предпочтительнее всего оказались «Русское радио»,

«Европа-плюс», «Love-радио», «Хит-FM». Все это говорит об очень узкой ори-

ентации студентов в мире масс-медиа. А воспитательный потенциал большин-

ства из этих СМИ ставится под сомнение.

Подготовить человека к полноценному включению его в систему связей в

процессе массовой коммуникации – так формулирует главную задачу медиаоб-

разования А.А.Журин. Опираясь на мнения авторитетных ученых в этой облас-

ти, исследователь отмечает, что человек, не образованный в сфере средств мас-

совой информации и коммуникации, является в большей степени объектом ма-

нипулирования масс-медиа, так как:

– он полноценно не воспринимает значительную часть информации, осо-

бенно аудиовизуальной, поскольку просто не подготовлен к ее восприятию;

– он до конца не понимает смысл сообщения или понимает однозначно

то, что может иметь несколько значений;

– он занимает пассивную позицию по отношению к средствам массовой

информации, не знает, как защитить себя от их влияния и часто не осознает, что

такая защита необходима [7].

Полностью поддерживая А.А.Журина, мы считаем, у будущих специали-

стов-журналистов попросту не должно быть безразличного отношения к СМИ –

это, на наш взгляд, является проявлением непрофессионализма. Поэтому в пре-

подавании как теоретических, так и практических дисциплин важно постоянно

акцентировать внимание на будущей деятельности студентов-журналистов, на

том, какую миссию они должны нести, как их будет воспринимать общество.

Стремясь осовременить традиционное журналистское образование, ученые

разрабатывают обучающие методики и технологии, максимально ориентируясь

на деятельность современных СМИ, стараясь максимально заинтересовать сту-

дентов, показать преимущества журналистики. Так, И.А.Фатеева в своей работе

«Практико-ориентированное обучение журналистике: традиции и перспекти-

вы» дает ряд рекомендаций по обеспечению практико-ориентированного обу-

чения в вузе (в том числе по типу творческой специальности):

368

– основными методическими приемами, используемыми в учебном про-

цессе, должны быть разного рода тренинги, учебно-производственные формы

учебы (учебные СМИ), деловые игры и другие активные формы; доля лекцион-

но-семинарских занятий должна быть сведена к минимуму, и они практически

не должны использоваться на профильных дисциплинах;

– основная фигура в среде преподавателей – это действующий журналист,

редакционный работник, специальным образом подготовленный к преподава-

тельской деятельности;

– основные зачетные работы, курсовые и в особенности дипломные работы

должны быть обязательно творческими по типу, то есть представлять собой

журналистские тексты, а не рефераты, доклады, исследовательские опусы и т.д.;

– целью занятий должно быть развитие творческих задатков студента

(фантазии, воображения, креативности, литературных способностей и т.д.), а не

развитие памяти, восприятия, аналитических, логических способностей и тому

подобных рациональных качеств;

– соотношение общеобразовательных и специальных предметов должно

быть, безусловно, в пользу вторых;

– освоение студентами практических навыков и умений должно осущест-

вляться на базе стабильно работающих, качественных, независимых и хорошо

оснащенных медиапредприятий (газет, журналов, телеканалов, радиостанций,

интернет-порталов и т. д.) [8].

Подход, предлагаемый И.А.Фатеевой, во многом реализуется и сейчас.

Ориентацию на практическую деятельность будущих специалистов, на наш

взгляд, так же обеспечивает творческий конкурс при поступлении на факультет

журналистики. Кроме того, студенты сами вправе выбирать направление, бу-

дущую специализацию и редакцию СМИ, где хотят проходить практику.

Краткий обзор подходов, предложений и понимания медиаобразования,

представленный в данной статье, дает ориентиры будущих разработок этого

вопроса в более конкретных направлениях. Теория вопросов медиаобразования

и практическое внедрение его методик в образовательный процесс на факульте-

тах и отделениях журналистики является весьма актуальным.

ЛИТЕРАТУРА

1. См.: Жилавская И.В. Интерактивная (журналистская) модель ме-

диаобразования. URL: http://www.mediascope.ru/node/229 (дата обращения

23.05.2009), свободный.

2. См.: Фатеева И.А. Практико-ориентированное обучение журнали-

стике: традиции и перспективы. URL: http://www.mediascope.ru/node/82 (дата

обращения 23.05.2009), свободный.

3. См.: Журин А.А. Методологические основания интегрированного

медиаобразования. URL: http://www.mediaeducation.ru/ (дата обращения

23.05.2009), свободный.

4. См.: Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика.

Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 2001. – 708 с. – Ч. 1. URL:

369

http://edu.of.ru/mediaedu-cation/default.asp?ob_no=19995 (дата обращения

12.06.2009), свободный.

5. Психолого-педагогический словарь. М.: Педагогика, 1983. – С.241.

6. Медиаобразование. URL: http://www.mediagram.ru/mediaed/ (дата

обращения 12.06.2009), свободный.

7. См.: Журин А.А. Воспитательный потенциал медиаобразования, ин-

тегрированного с предметами естественнонаучного цикла. URL:

http://www.mediaeducation.ru/publ/jur-shash.htm (дата обращения 22.07.2009),

свободный.

8. См.: Фатеева И.А. Практико-ориентированное обучение журнали-

стике: традиции и перспективы. URL: http://www.mediascope.ru/node/82 (дата

обращения 23.05.2009), свободный.

И.В. Стечкин, Московский госуниверситет, преподаватель

Д.А. Олеринская, Московский госуниверситет, Главный редактор Официально-

го сайта факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОМ МЕДИАОБРАЗОВАНИИ

(на примере сетевой активности факультета журналистки МГУ в 2008 – 09

учебном году)

Путаница кругом!

Льюис Кэрролл

Уже сам термин – «медиаобразование» – вызывает ожесточенные споры в

академическом сообществе. Поэтому оговоримся сразу, что здесь под «медиа-

образованием» мы понимаем комплекс учебных мероприятий, целью которых

является формирование знаний, умений и навыков, необходимых для работы с

массовой информацией вообще и для профессионального создания и эффек-

тивного распространения текстов (в широком понимании термина) массовой

информации. То есть все, от основ индивидуальной «информационной гигие-

ны» до отработки навыков управления массовыми информационными потока-

ми попадает под определение «медиаобразования». Таким образом, данная

дисциплина необходима как для школьников, которым предстоит жить в «ин-

формациональном обществе» [1], как для будущих медиапрофессионалов [2],

так и для действующих игроков медиарынка.

В первых двух направлениях факультет журналистики МГУ ведет актив-

ную работу, в том числе с использованием новых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Так, для поддержки медиаобразования

в средней школе совместно с Союзом журналистов России, Союзом журнали-

стов Подмосковья, Некоммерческим партнерством факультетов журналистики

при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Белару-

си, Республике Молдова и Российской Федерации, был проведен конкурс

«Лучшее школьное издание». Большое значение для успеха этого мероприятия

370

имела интернет-коммуникация, т.к. сотни работ со всей России были представ-

лены на конкурс в электронном виде. Более того, без использования новых ИКТ

конкурс, задуманный как региональный, не смог бы в короткие сроки стать фе-

деральным. Результатом обработки полученных материалов [3] стало понима-

ние необходимости формирования специализированного сообщества. Его цель

– общение школьников, заинтересованных в более глубоком медиаобразовании,

и преподавателей, ведущих соответствующие занятия (как в рамках учебных

курсов, так и в процессе дополнительного образования), друг с другом и с экс-

пертами отрасли, с преподавателями и студентами профильных вузов.

Со своими абитуриентами и студентами факультет журналистики МГУ ак-

тивно коммуницирует, используя и публичные площадки (например, блог-

сервис «Живой Журнал» или социальную сеть «Vkontakte.Ru») и собственные

ресурсы, например, Journ.Ru – неофициальный сайт Журфака МГУ;

www.journ.msu.ru – официальный сайт факультета журналистики МГУ. На пер-

вом ресурсе особого внимания заслуживает Форум, в котором собралось уни-

кальное сообщество выпускников, студентов и абитуриентов; на последнем –

сервисы информационных рассылок для абитуриентов (опыт приемной кампа-

нии 2009 года показал востребованность сервиса), студентов и сотрудников фа-

культета, и, конечно, «Ответы на вопросы декану».

Интуитивно понятно, что интернет-активы факультета, готовящего спе-

циалистов в области коммуникации, не могут ограничиваться двумя площадка-

ми, так как даже в ходе учебного процесса создается гораздо больше сайтов.

Для того чтобы установить точное количество авторизованных веб-площадок,

был проведен аудит. В результате выяснилось, что факультет журналистики

МГУ располагает более чем двумя десятками ресурсов, из них 10 (не считая

двух вышеназванных) обладают серьезным потенциалом развития. Итогом ана-

лиза пожеланий по развитию этих 10 сайтов стало создание Объединенной ре-

дакции Интернет-проектов факультета, в задачу которой входит разработка и

внедрение в течение 2009-10 учебного года проекта реорганизации интернет-

активов факультета по портальному принципу.

Проект представляет собой образовательное Интернет-СМИ, рассчитан-

ное на разные типы аудитории: преподавателей и студентов вузов, связанных с

журналистским образованием, медиапрофессионалов, выпускников факультета

журналистики МГУ, представителей СМИ как работодателей.

В проекте учтены все основные мультимедийные и коммуникативные тех-

нологии Сети, некоторые из них лишь только входят в широкое использование.

Благодаря этому можно надеяться, что портал в среднесрочной перспективе (до

3 лет) сохранит свою технологическую актуальность.

К вопросу об аудитории следует также добавить, что данный проект созда-

вался с учетом мировых «объединительных» тенденций, он позволит аккуму-

лировать аудиторные наработки отдельных подразделений факультета под еди-

ным брендом. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию как внутри

факультета, так и для внешней аудитории, образа единого современного обра-

зовательного центра с общей Программой развития, планом научной и учебно-

практической работы, результаты которой будут предъявляться сразу же. На