Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития

Подождите немного. Документ загружается.

Бакема и ван дер Брук. Проект мегаструктурных блоков для Тель-Авива, 1963

в качестве отправного пункта

проекта называли рационализм

Корбюзье, однако очевидно,

что в основу Кеннермерленда

положена абстрактная идея

соседства, впервые разработан-

ная немецкими градостроите-

лями, такими, как Эрнст Май

и Артур Корн

86

. Вплоть до на-

402

чала 1960-х гг. Бакема все

еще предлагал крайне иерархич-

ную форму планировки микро-

районов, которая впервые по-

явилась в созданном Корном

совместно с группой MARS

плане реконструкции Лондона

(1942).

Идеи Ле Корбюзье лишь не-

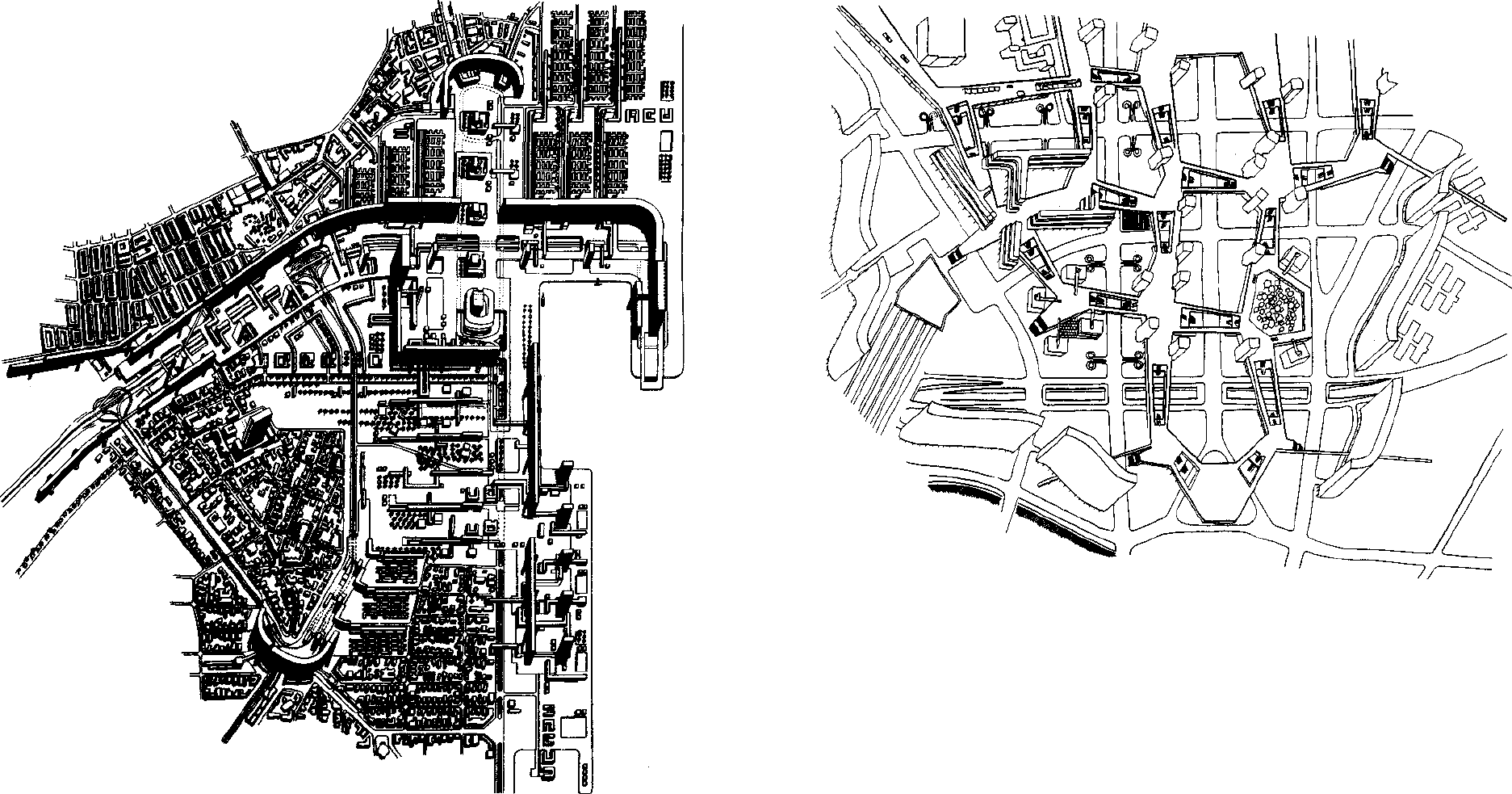

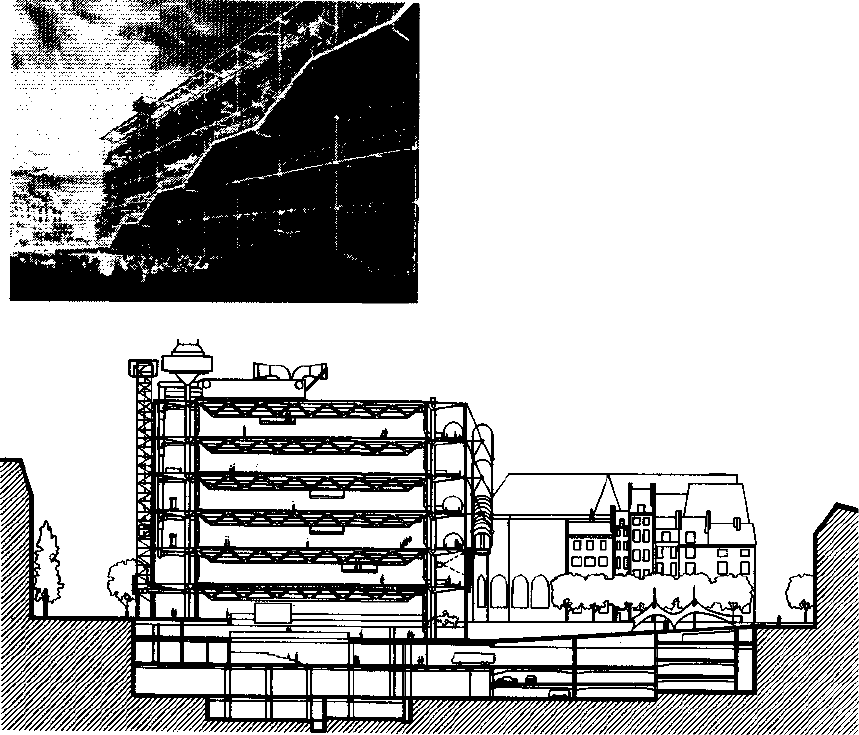

Элисон и Питер Смитсоны и Зигмонд, Проект застройки района Хауптштадт в Зап. Берлине,

1958, южная часть. Сеть пешеходных путей на уровне земли, использующая существующую

сеть улиц

значительно влияли на творче-

ство Бакемы, пока в 1963 г.

он не разработал проект Тель-

Авива, где использовал мега-

структурный блок «Обюс»,

спроектированный Ле Корбюзье

для Алжира в 1931 г., как сред-

ство организации размельчен-

ных форм застройки. Парадок-

сально, но обращение к этому

протяженному суперблоку не

освободило Бакему от его де-

терминистских тенденций — ес-

ли идее соседской жилой еди-

ницы и придавалось меньшее

значение, то его организующая

функция была заменена мега-

формами, которые или хладно-

кровно перерезали ландшафт,

как в конкретном проекте уни-

верситета в Бохуме, ФРГ

(1962 г.), или, как в предло-

жении для Тель-Авива, долж-

ны были строиться параллельно

скоростной дороге, пересекав-

шей город.

Один из парадоксов «Груп-

пы X» состоит в том, что Ба-

кема предложил мегаструктуру

как психологическую «органи-

зацию» ландшафта мегаполиса

именно в то время, когда Смит-

соны начали высказывать сом-

нения в целесообразности таких

403

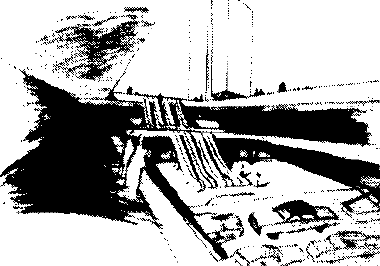

Эскалаторы, доставляющие пешеходов на

торговый уровень и кровлю. Проект застрой-

ки района Хауптштадт в Зап. Берлине

структур. Тезис «открытого го-

рода» Смитсонов, возникший

под влиянием урбанистических

идей Луиса Кана, был впервые

провозглашен после их пер-

вого визита в США в 1958 г.

В том же году они вместе с

Петером Зигмондом создали

конкурсный проект района Ха-

уптштадт в Западном Берлине.

В этом плане (странно похо-

жем на шаруновский) они ут-

верждали понятие вечно разру-

шающегося города — разруша-

ющегося в том смысле, что

все убыстряющийся темп жизни

XX в. и вызванные им изме-

нения было невозможно увя-

зать с любой уже существую-

щей тканью городской за-

стройки.

Хотя и Бакема, и Смитсоны

занимались разработкой «прин-

ципов организации города», под

которым они подразумевали

чувство места, созданное архи-

тектурой внутри «простран-

ственной бесконечности» Мото-

пии

87

, Смитсоны, продолжая

защищать мегаструктуру, ак-

404

тивно выступали за локализо-

ванные от пространства терри-

тории, будь это поднятые на

эстакады участки в плане Ха-

уптштадт или парадные площа-

ди в духе Шинкеля (предло-

женное в 1962 г. решение пло-

щади Меринга). Как Бакема,

так и Смитсоны были к этому

времени одержимы идеями все-

общего освобождения, к которо-

му должна была привести, по

их мнению, массовая мобиль-

ность. Достижение ее они

хотели отметить соответствую-

щими архитектурными обра-

зами.

Из различных архитектур-

ных проектов, разработанных в

связи с этим феноменом, пред-

ложения Смитсонов кажутся

наиболее осуществимыми. Об

этом свидетельствует частич-

ная реализация идей их проек-

тов Хауптштадта и площади

Меринга — одного в группе

административных зданий еже-

недельника «Экономист» (Лон-

дон, 1965), а другого в жилом

комплексе Робин-Гуд-Гарденс

(Лондон, 1969). Однако сте-

рильность комплекса, навязан-

ная этими идеями (особенно в

случае Робин-Гуд-Гарденс),

указывала на то, что Смитсонам

следовало бы лучше приспосо-

бить свой подход к городским

условиям.

Свойственный «Группе X»

плюрализм нашел прямое отра-

жение в очень своеобразном

подходе Алдо ван Эйка. Все

творчество этого архитектора

было посвящено выработке

«формы места», которая бы со-

ответствовала духу второй по-

ловины XX в. С самого начала

своей деятельности ван Эйк об-

ратился к проблемам, которых

большинство из архитекторов

«Группы X» предпочли бы не

касаться. Если «Группа X» под-

держивала свою изначальную

жизнеспособность благодаря

наивному оптимизму, ван Эйк

руководствовался критическим

отношением к действительно-

сти, которое граничило с пес-

симизмом. Никто из других чле-

нов группы, кажется, не соби-

рался атаковать отчуждающую

абстракцию современной архи-

тектуры — возможно, потому,

что никто больше не обладал

подобным «антропологическим»

опытом. Интерес к «примитив-

ным» культурам и вневремен-

ным аспектам строительных

форм, которые непременно со-

здаются подобными культурами,

возник у ван Эйка еще в на-

чале 1940-х гг., поэтому к мо-

менту присоединения к «Груп-

пе X» он уже достиг особого

положения. Его выступление

на конгрессе в Оттерло в

1959 г., в котором он заявил

о своем интересе к вневремен-

ной природе человека, было в

равной степени чуждым как

для членов «Группа X», так и

для мировоззрения CIAM:

«По сути, человек всегда и везде

один и тот же. Он обладает тем

же умственным аппаратом, хотя и

использует его по-разному в со-

ответствии с культурными или со-

циальными условиями, в соответствии

с тем особенным жизненным укладом,

частью которого ему довелось быть.

Современные архитекторы до такой

степени погружены в «своеобразие»

нашего времени, что даже потеряли

ощущение того, что не является спе-

цифической принадлежностью какой-

то одной эпохи, что всегда, в сущ-

ности, является одним и тем же».

Стремление ван Эйка расши-

рить границы архитектуры, ко-

торая, по его мнению, должна

была символически занять про-

межуточное положение между

таким универсальным двойным

феноменом противоречия, как

«внутри — снаружи» и «дом—

город», со всей очевидностью

проявилось в его собственном

творчестве конца 1950-х гг.,

особенно в его детском доме

в Амстердаме. В этом соору-

жении ван Эйк продемонстриро-

вал свое понятие «ясности ла-

биринта» (см. с. 440), создав

взаимосвязанную последова-

тельность купольных «семей-

ных» ячеек, объединенных под

общей кровлей.

Однако к 1966 г. то, что

раньше было поводом для энту-

зиазма, стало причиной отча-

яния. Пяти лет интенсивного

городского строительства ока-

залось достаточно, что убедить

ван Эйка, что архитектор (если

не западный человек вообще)

полностью доказал свою не-

способность развить эстетику и

стратегию градостроительства

«массового» общества. Ван Эйк

заявил: «Мы ничего не знаем

о сложностях современной жиз-

ни — мы не можем справиться

с ними ни как архитекторы,

ни как градостроители, ни как

кто-либо еще. Ван Эйк также

охарактеризовал категорию

«массового общества»

88

как

культурный вакуум, возникший

в результате утери «родного

405

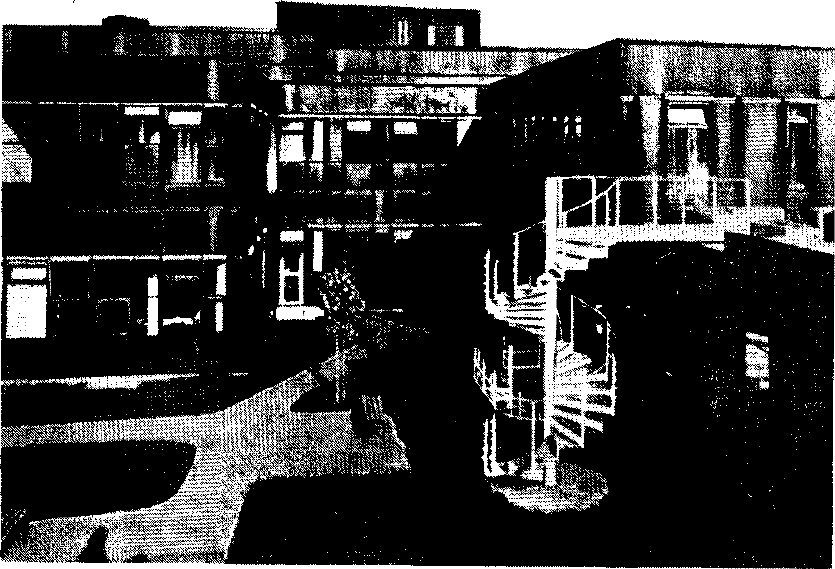

Кандилис, Йосич и Вудс. Проект Франк-

фурт-Рёмерберг, 1963. Макет (проектиров-

щики Вудс и Шидхельм)

языка». В работах этого периода

он указывает на ту роль, которую

сыграла современная архитекту-

ра в искоренении как стиля,

так и места. Он утверждал,

что в послевоенные годы гол-

ландские проектировщики не со-

здали ничего, кроме организо-

ванного, необитаемого «Ни-

где» функционального города.

Сомнения в способности про-

фессии удовлетворить запросы

общества без помощи «родного

языка» привели его к вопросу

о подлинности самого общества.

В 1966 г. он вопрошал: «Если

общество не имеет формы, как

архитекторы могут создавать

свои контрформы?».

К 1963 г. «Группа X» уже

прошла стадию плодотворного

обмена и сотрудничества, что

было интуитивно признано

Смитсонами в опубликованной

в 1962 г. книге «Букварь „Груп-

пы X"». С этого времени движе-

ние существовало только в на-

звании, так как все, что могла

дать созидательная критика

CIAM, уже было достигнуто.

406

Фактически лишь немногое еще

суждено было осуществить, сле-

дуя путем критической интер-

претации, за исключением, воз-

можно, творчества двух людей,

которые до сих пор оставались

как бы в тени,—американца

Шадраха Вудса и итальянца

Джанкарло Де Карло.

Проект района Рёмерберг во

Франкфурте-на-Майне, создан-

ный Вудсом для конкурса 1963г.,

был прямым ответом на призыв

ван Эйка к «ясности лабирин-

та», так как франкфуртская схе-

ма представляла собой город

в миниатюре на месте средне-

векового центра, разрушенного

в годы второй мировой войны.

Вудс в соавторстве с Манфре-

дом Шидхельмом предложили

конфигурацию в виде лабирин-

та для магазинов, общественных

сооружений, офисов и жилых

зданий. В двухъярусном основа-

нии располагались предприятия

обслуживания и автостоянки.

Этот проект, ставший событи-

ем в практике градостроитель-

ства, был задуман в совсем иных

формах, чем работы Смитсонов

и Бакемы.

Прямоугольные «контрфор-

мы» зданий противопоставля-

лись средневековой форме горо-

да и, помимо прочего, воплоща-

ли обслуживаемую эскалато-

рами трехмерную систему яру-

сов, промежуточные простран-

ства которых можно было за-

полнить в соответствии с кон-

кретными требованиями. То,

что эта идея была предвос-

хищена инфраструктурой «Мо-

бильной архитектуры» Йоны

Фридмана (1958), ни в коем

случае не умаляет величествен-

ности замысла Вудса.

Хотя проект района Рёмер-

берг во Франкфурте так и ос-

тался нереализованным, однако

он был, без сомнения, величай-

шим достижением творчества

Вудса и, возможно, одним из

наиболее важных прототипов,

разработанных «Группой X».

По отношению к контексту су-

ществующего города и отказу

от эскапизма «функциональ-

ной» и «открытой» моделей го-

рода в этом проекте сделана

попытка поставить автомобиль

на место и возродить традиции

городской культуры.

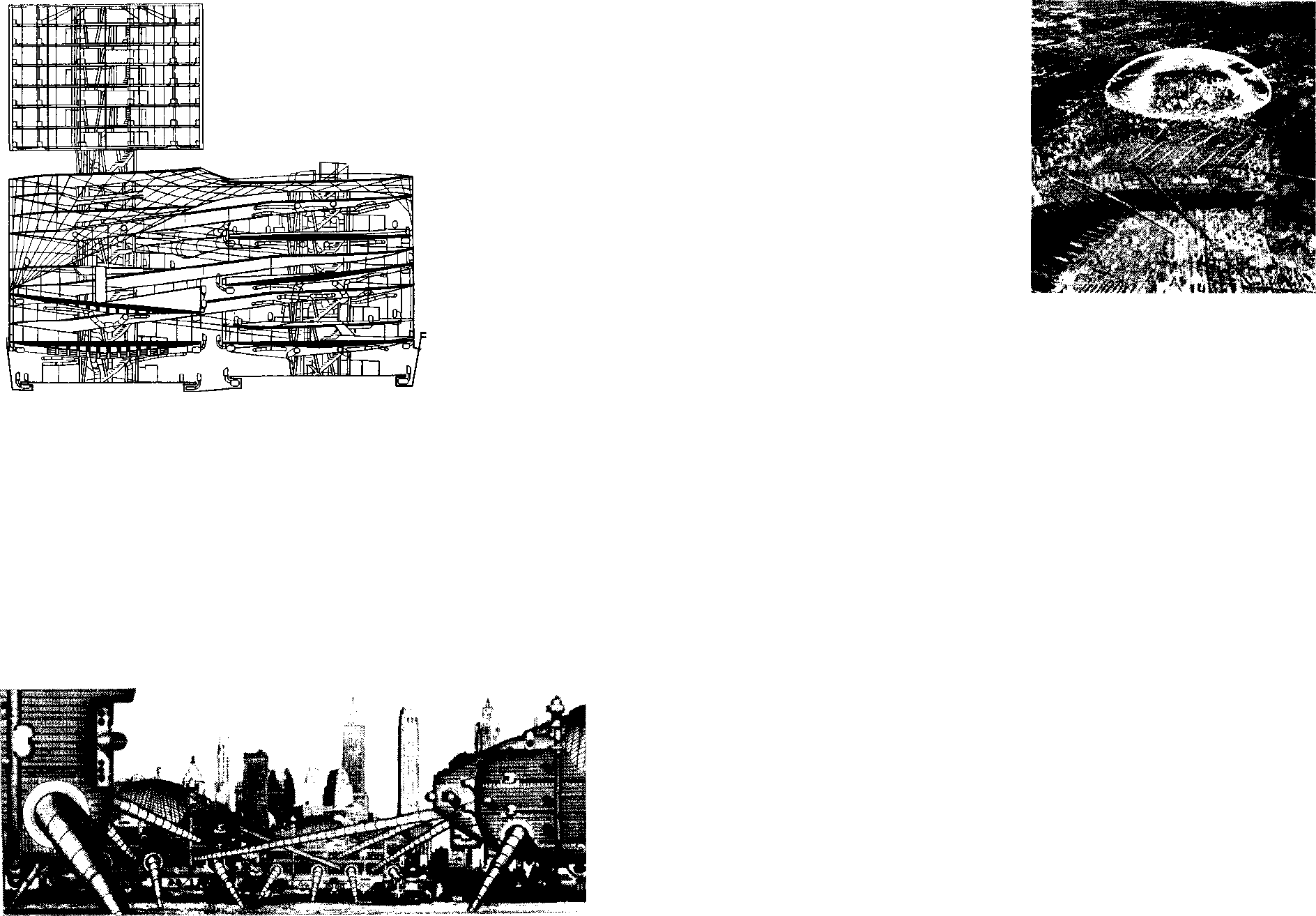

Франкфуртская схема, реа-

лизованная в проекте Свобод-

ного университета в Западном

Берлине (1973), много поте-

ряла из-за отсутствия городско-

го контекста. Расположенный в

районе Далем, этот комплекс

был лишен того городского

культурного окружения, для ко-

торого задумывался и кото-

рому отвечал бы, будь он осу-

ществлен во Франкфурте. Хо-

тя университет и представ-

ляет собой нечто вроде города

в микрокосме, однако он не

обеспечивает оживленного раз-

нообразия городской среды как

таковой. Гибкость франкфурт-

ского проекта в пространствен-

ных формах была заменена в

Западном Берлине идеализаци-

ей гибкости в технических фор-

мах — поэтической, но не-

сколько неудобной на практике

деталировкой модулированного

фасада, скомпонованного из

сменных стальных ячеек систе-

мы Жана Пруве.

Вудс и Шидхельм. Свободный университет.

Зап. Берлин — Далем, 1963—7973. Разрез и

план первого этажа

В 1964 г. концепция франк-

фуртского плана Вудса была

развита дальше в плане Де

Карло для Урбино. В этом

плане, разработанном на основе

исчерпывающего топографиче-

ского анализа, больше места

отводилось тактике сохранения

и восстановления старого, чем

созданию нового. План Де

Карло демонстрировал оконча-

тельный переход «Группы X» к

антитезису картезианского про-

екта «Лучезарного города».

Идея Де Карло о новом (после

реконструкции) использовании

существующего жилого фонда

во всех случаях, где это только

было возможно, была принята

в качестве главной политической

407

линии в недавних исследова-

ниях проблем жилищного строи-

тельства. Эти исследования убе-

дительно доказали, что, несмо-

тря на обычно достигаемую вы-

сокую плотность застройки, по-

требуется примерно в течение

50 лет возводить новые дома,

чтобы компенсировать статисти-

ческий «жилищный дефицит»,

образовавшийся за время, израс-

ходованное на снос существую-

щих и строительство новых жи-

лых зданий.

Подобные соображения в

конце концов привели «Группу

X» к тем вопросам, которых

она всегда усердно избегала,

а именно, к политике. Этот

поворот в сознании был со всей

очевидностью продемонстри-

рован на триеннале 1968 г. в

Милане, когда Вудс, чувствуя

симпатию к радикально на-

строенным студентам, помогал

им сокрушать свою собственную

работу. Лишь годом раньше он

писал:

«Чего мы ждем? Разве мы

мечтаем узнать о новом преступле-

нии с использованием еще более

секретного оружия — новости, кото-

рые придут к нам по воздуху, улав-

ливаемые чудесными транзисторными

приемниками где-то в недрах наших

все более и более дичающих жилищ?

Наше оружие становится все более

и более сложным, наши дома все

более и более упрощаются. Таким

ли должен быть баланс самой бога-

той цивилизации в истории челове-

чества?»

Ту же тему поднял и Де

Карло в 1968 г., составив кон-

спективный анализ идейного

развития современной архитек-

туры под заголовком «Узако-

408

ненная архитектура», где он

рассмотрел последствия декла-

рации CIAM 1928 г.:

«Сейчас, 40 лет спустя после кон-

гресса, мы видим, что предложения

того времени превратились в дома,

микрорайоны, пригороды и целые

города. Осязаемые злоупотребления,

испробованные сначала на бедных,

а затем даже и на не совсем бедных,

стали культурным алиби для самых

свирепых экономических спекуляций

и наиболее тупой политической не-

способности. Однако эти «почему»,

так беспечно оставленные без вни-

мания во Франкфурте, до сих пор

беспокоят нас. Мы имеем полное

право спросить, почему жилищное

строительство должно быть настолько

дешевым, насколько это возможно, и

почему, например, не более дорогим;

почему вместо того чтобы стремиться

свести к минимуму площадь, толщину

стен, расход материалов, мы не пы-

таемся сделать жилые дома простор-

ными, защищенными, изолированными,

удобными, хорошо оборудованными,

предоставляющими богатые возможно-

сти для личной жизни человека, об-

щения, развития индивидуального твор-

чества? Никого в действительности

не удовлетворит ответ, который апел-

лирует к нехватке ресурсов — нам

всем известно, как много потрачено

на войны, на строительство ракет и

противоракетных систем, на «лунные

проекты», на дефолиацию лесов в

борьбе с партизанами, на разгон де-

монстраций, порождаемых гетто, на

раздувание искусственных потребно-

стей и т. д.».

Для Де Карло студенческие

выступления 1968 г. были не

только логичной кульминацией

кризиса архитектурного образо-

вания, но также и отражением

глубоких и более значительных

противоречий архитектурной

практики и теории (последняя

часто служила маскировкой

для истинно властвующей элиты

Вудс и Шидхельм. Свободный университет, Зап. Берлин — Далем, 1963—/975. Фасад

системы Жана Пруве

и эксплуатации, пропитывающей

все общество). В качестве при-

мера Де Карло цитирует мате-

риалы восьмого конгресса CIAM,

с сентиментальных рассуждений

которого о «сердце города» в

основном и началось последую-

щее разрушение традиционного

городского ядра (ироничный,

если не циничный процесс, до-

стигший своего апогея десяти-

летием позже). Как заметил

Де Карло, настоящая подопле-

ка этого предприятия не ус-

кользнула от критиков западно-

го общества, которые рассматри-

вали процесс обновления города

как повод для выселения бед-

ноты на его периферию

89

.

К середине 1960-х гг. боль-

шинство членов «Группы X»,

за исключением ван Эйка, Вуд-

са и Де Карло, казалось, пред-

почитали не замечать разруше-

ния урбанистического наслед-

ства, проводившегося во имя

спекуляций. Возможности

«Группы X» оказались нереали-

зованными, ее изобретательская

энергия истощилась перед ли-

цом неразрешимой ситуации.

Может быть, это прозвучит па-

радоксально, но сейчас влияние

группы сказывается не столько

в разработанных ею архитектур-

ных решениях, сколько в за-

ставляющих думать критических

работах ее членов.

409

4 глава

Место, производство и сценография:

состояние международной теории и практики

после 1962 г.

«Древнее значение слова «Raum»,

«Rum» (пространство) — территория,

очищенная или освобожденная для

поселения или для строительства жи-

лища. Пространство — вместилище

чего-то, очищенное и свободное место

внутри каких-либо границ, по-гречески

«pekas». Граница — это не конец че-

го-то, но, как считали древние греки,

начало существования чего-то. Вот

почему существует понятие «horismos»,

т. е. горизонта, границы. Простран-

ство, в сущности,—это то, для чего

освобождено место, то, что нахо-

дится внутри границ места».

Мартин Хайдеггер.

«Здание, жилище и мышление», 1954 г.

Ни одно новое исследование

развития современной архитек-

туры не сможет обойтись без

упоминания о той двойственной

роли, которую профессия иг-

рала с середины 1960-х гг. Эта

двойственность заключается не

только в том, что архитектура,

нацеленная на действия в обще-

ственных интересах, все же ино-

гда неосознанно способствует

расширению сферы оптимизиро-

ванной технологии. Природа ар-

хитектуры двойственна также

еще и в том смысле, что многие

из наиболее интеллектуальных

представителей профессии от-

казались от традиционной прак-

тики—либо для того, чтобы об-

ратиться к прямым социаль-

ным действиям, либо для того,

чтобы доставить себе удоволь-

ствие развивать архитектуру как

410

вид искусства. Что касается

последнего аспекта, то его

нельзя рассматривать как воз-

врат к когда-то подавленному

творчеству, как взрыв утопии,

направленной против себя

самой. Безусловно, архитекторы

и раньше получали удовольствие

от создания подобных заведомо

неосуществимых проектов, одна-

ко, за исключением ставшего

уже классическим примера Пи-

ранези или фантасмагорий

«Стеклянной цепи» Бруно Тау-

та, они редко представляли свои

работы в такой неприемлемой

форме. Как до, так и после

первой мировой войны позитив-

ные чаяния Просвещения все

еще сохраняли определенную

убедительность. Прежде, на по-

роге XIX в., даже наиболее

грандиозные проекты Булле

можно было бы осуществить

при наличии необходимых ре-

сурсов, да и Леду был в равной

мере и мечтателем, и строите-

лем. Это утверждение не менее

справедливо и по отношению

к Ле Корбюзье: он мог бы

построить свои величественные

города, если бы обладал доста-

точной властью. Центр миро-

вой торговли — каркасная труб-

чатая конструкция в виде сдво-

енной башни высотой 412 м,

построенная по проекту Мино-

ру Ямасаки в Нью-Йорке в

1972 г., или еще более высокая

«Башня Сире», спроектирован-

ная в 1971 г. Брюсом Грэмом и

Фазлуром Ханом из фирмы

«Скидмор, Оуингс и Меррилл»,

служат подтверждением ре-

альности предложенной Райтом

в 1956 г. идеи о небоскребе

высотой в милю. Однако подоб-

ные сооружения все же явля-

ются исключениями и не могут

считаться явлениями повседнев-

ной практики. Тем временем,

как полагал Манфредо Тафури,

цель авангарда последних лет—

или утвердить с помощью

средств массовой информации и

пропаганды свою законность,

или, напротив, искупить свою

вину исполнением тайного об-

ряда «творческого изгнания ду-

хов». Степень, до которой это

«изгнание духов» могло служить

в качестве подрывной тактики

(предложенное группой «Арки-

грэм» «включение шума в систе-

му) или в качестве тщательно

разработанной метафоры с кри-

тическим подтекстом, зависит,

конечно, от сложности идеи и

от намерений, лежащих в осно-

ве всего предприятия.

Очевидно, что английская

группа «Аркигрэм», которая на-

чала создавать неофутуристские

образы еще до выхода первого

номера журнала «Archigram»

(1961), была в идейном отно-

шении близка к технократиче-

ской идеологии американского

проектировщика Бакминстера

Фуллера и его британских по-

читателей Джона Макхейла и

Рейнера Бэнэма. К 1960 г., как

отметил Макхейл в последней

главе своей книги «Теория и

проектирование в первую ма-

шинную эру», Бэнэм уже за-

клеймил Фуллера «белым рыца-

рем-избавителем» из будущего.

Парадокс состоит в том, что

преданность группы «Аркигрэм»

хай-теку, облегчению веса со-

оружений и инфраструктурно-

му подходу (род неопределен-

ности, которая отличала работы

Фуллера и в еще более очевид-

ной форме проявилась в «Мо-

бильной архитектуре» Йоны

Фридмана, 1958) привела эту

группу скорее к злоупотребле-

нию ироническими формами на-

учной фантастики, чем к разра-

ботке таких предложений, кото-

рые были бы действительно

неопределенными или же впол-

не реальными с точки зрения

их осуществимости и принятия

их обществом. Именно это от-

личает работы группы от про-

ектов другого выдающегося уче-

ника Фуллера — англичанина

Седрика Прайса, чьи предло-

жения — Дворец веселья

(1961) и «Поттериз Синкбелт»

(1964) — вполне можно было

реализовать. Кроме того, по

крайней мере на теоретическом

уровне эти проекты были неоп-

ределенными и способными

удовлетворить требования,

предъявляемые к сооружениям

для популярных зрелищных раз-

влечений и к зданиям ставшей

более доступной системы выс-

шего образования.

Помимо некоторой губитель-

ной эротики (биологически

функционалистская пародия,

очевидная, скажем, в «Центре

греха» Майкла Уэбба, 1962),

работы группы «Аркигрэм» от-

411

Уэбб. Проект «Центра

греха», 1962

личало скорее соблазнительное

обращение к пространственно-

временной образности и, вслед

за Фуллером, к пережиткам

технологического подхода в духе

Армагеддона

90

, чем интерес к

процессу производства или к

вопросам уместности подобной

усложненной техники по отно-

шению к задачам момента.

Несмотря на налет иронии,

«Шагающие города» Рона Хер-

рона (1964) явно шествовали

по руинам мира, пережившего

атомную войну. Как и «Гломар

эксплорер» Говарда Хьюджеса,

«Шагающие города» — своего

рода ковчеги, порождения ноч-

ных кошмаров, спасающие как

людей, так и предметы их ма-

Херрон. Проект «Шагающего города», 1964

412

териальной культуры после ка-

тастрофы. Эти левиафановы

проекты перекликаются с пла-

ном Фуллера (1968) возвести

гигантский купол над центром

Манхэттена. Фуллер спроекти-

ровал это «железное легкое го-

рода» как геодезический щит

против смога — безусловно,

приспособление могло бы послу-

жить защитой от радиоактивной

пыли в случае произошедшего

поблизости атомного взрыва.

Группа «Аркигрэм», как и

Фуллер, не интересовалась со-

циальными и экологическими

последствиями своих мегаструк-

турных предложений, типичным

примером которых можно счи-

тать «Штепсельный город» Пи-

тера Кука (1964). Точно так же,

с одержимостью занимаясь кон-

струированием пространствен-

но-временных капсул, Деннис

Кромптон, Майкл Уэбб, Уоррен

Чок и Девид Грин не заботи-

лись о том, согласится ли че-

ловек жить среди столь дорогого

и сложного оборудования, да

к тому же в чрезвычайно стес-

ненных условиях. Как и в пред-

ложенном Бэнэмом солипсист-

ском надувном пузыре (возмож-

но, разработанном как своеоб-

разная дань мещанскому харак-

теру иронической песенки Фул-

лера, см. с. 352), пространствен-

ные нормы во всех подобных

проектах были намного ниже

«минимальных прожиточных

норм», выработанных довоенны-

ми функционалистами, которых

современные архитекторы, по

общему мнению, презирали.

Примером сведения архитек-

туры «к уровню деятельности

Фуллер. Проект геодезического купола над

деловой частью Манхеттена (район 64-й —

22-й улиц). 1968

определенного рода насекомых

или млекопитающих» (так гово-

рил Бертольд Любеткин в

1956 г., возражая против уп-

рощенчества советских архитек-

торов-конструктивистов—груп-

пы ОСА под руководством Гинз-

бурга"), безусловно, могут слу-

жить жилые ячейки, спроекти-

рованные группой «Аркигрэм».

В основу этих проектов был

положен проект дома «Ди-

мэкшн» Фуллера (1927) или

ванной комнаты «Димэкшн»

(1937, см. с. 352). Они пред-

ставляли собой самодостаточ-

ные единицы в том смысле,

что проектировались в основ-

ном для одиноких или для без-

детных семейных пар. Хотя

этот проект и можно в опре-

деленной мере считать крити-

кой буржуазной бездетной

семьи, окончательная позиция

«Аркигрэма» не была критиче-

ской, о чем свидетельствует

413

Кикутаке. Проект «Морского города», J958

пассаж из работы Питера Кука

«Архитектура: действие и пла-

ны» (1967):

«Исследование „возможностей"

участка строительства в будущем ста-

нет соответствующей частью архитек-

турной практики. Другими словами,

для того, чтобы с максимальной

выгодой использовать преимущества

земельного участка, в будущем станут

обращаться к изобретательности ар-

хитектурной мысли. В прошлом это

сочли бы аморальной эксплуатацией

таланта художника. Сейчас это про-

сто часть усложнившегося процесса

совершенствования окружающей сре-

ды и строительства, в котором деньги

можно превратить в творческий эле-

мент проектирования».

Творчество группы «Арки-

грэм» неожиданно близко рабо-

там японских метаболистов.

Занявшись вслед за Кендзо Тан-

ге созданием мегаструктур и от-

вечая на грозящую Японии про-

блему перенаселения, метабо-

листы в конце 1950-х гг. пред-

ложили ряд постоянно расту-

щих и приспосабливаемых к

414

новым нуждам «штепсельных»

мегаструктур. Жилые клетки

этих сооружений представляли

собой либо предварительно из-

готовленные «коконы», закреп-

ленные на огромных геликои-

дальных небоскребах, как в ра-

боте Нориаки Курокавы, или,

как в проектах Кийонори Ки-

кутаке, они прикреплялись как

блюдца к внутренним и внешним

поверхностям больших цилинд-

ров, плавающих под водой или

на поверхности моря. Плаваю-

щие города Кикутаке — безус-

ловно, одна из наиболее поэти-

ческих грез метаболизма. Не-

смотря на широкое распростра-

нение прибрежных буровых ус-

тановок, морские города Кику-

таке кажутся еще более нере-

альными и неприемлемыми для

повседневной жизни, чем мега-

структуры «Аркигрэма». О ри-

торическом авангардизме дви-

жения свидетельствует то, что

большинство метаболистов про-

должали работать в весьма тра-

диционной манере. За исключе-

нием «Небесного дома» Кикута-

ке (1958) и капсульной башни

«Накагин» Курокавы, построен-

ной в Токио в 1971 г. (ср. кап-

сульные квартиры Курокавы,

1962), лишь немногие из пред-

ложенных метаболистами про-

ектов были реализованы. Хотя

подобный неистовый футуризм

следует отличать от умных

предложений аддитивных город-

ских форм, выдвинутых такими

мастерами, как Фумихико Маки

и Масато Отака.

Гюнтер Ничке, оценивая в

1966 г. движение метаболис-

тов, писал:

«Современные здания становятся

все более тяжелыми, более чудовищ-

ными по размерам. Власть (будь это

власть отдельной личности или любого

вульгарного института, которому сле-

довало бы служить обществу, а не пра-

вить им) все чаще использует ар-

хитектуру в репрезентативных це-

лях. В этих условиях бессмысленно

рассуждать о большей гибкости и

об изменяемых структурах. Сравнивая

этот проект («Метаболический го-

род» Акира Сибуйя, 1966) с любым

другим из традиционных японских

сооружений или из построек, воз-

веденных в Японии современными

методами, предложенными Ваксманом,

Фуллером или Экуаном, следует счи-

тать его простым анахронизмом, на

тысячу лет отставшим от жизни

или, по крайней мере, вовсе не про-

грессивным с точки зрения современ-

ной архитектурной теории и прак-

тики».

Закат метаболизма в Япо-

нии обозначился с очевидной

идеологической бессодержа-

тельностью Всемирной выставки

1970 г. в Осаке. После этого

критическая инициатива в япон-

ской архитектуре перешла от

более старших по возрасту ме-

таболистов к представителям

так называемой новой волны,

работы которых стали известны

в основном благодаря поддерж-

ке двух архитекторов среднего

поколения — Арата Исодзаки и

Кадзуо Синохары. В то время

как Синохара занимался почти

исключительно строительством

частных жилых домов, извест-

ность Исодзаки основывалась на

двойной репутации — как кри-

тика-интеллектуала и как со-

здателя общественных соору-

жений. Его карьера независи-

мого архитектора началась со

строительства отделения банка

Фукуока в г. Оита на о. Кюсю

Курокава. Капсульная башня Нагакин,

Токио, /97/

(1966). За этой успешной рабо-

той последовала серия крупных

общественных сооружений, в

том числе Музей префектуры

Гунма в Такасаки (1974).

В 1968 г. Исодзаки приоб-

рел международную извест-

ность, представив на 14-й триен-

нале в Милане экспонат, на-

званный им «Электрический ла-

биринт». Задуманная как все-

стороннее освещение апокалип-

тической значимости катастро-

фы в Хиросиме, эта работа —

беспорядочно передвигающиеся

экраны с проецируемыми на

них образами — доказала бли-

зость Исодзаки к европейскому

авангарду. На триеннале в Ми-

лане он познакомился с твор-

чеством группы «Аркигрэм» и

работами Ханса Холляйна. В

дальнейшем в его творчестве от-

разились эти влияния: от «Ар-

кигрэма» идет изобилие «хай-

тек», которым отличается робот,

спроектированный им для пло-

415

Исодзаки. Музей изобразительного искус-

ства префектуры Гунма в Такасаки, 1974

щади Фестивалей Кендзо Танге

на выставке в Осаке (1970);

от Холляйна — склонность к

сочетанию материалов с ремес-

ленными произведениями и иро-

ничными художественными об-

разами, впервые проявившаяся

в штаб-квартире банка «Фу~

куока Сого» в Китакюсю (1968—

1971). Помимо внимания к

тщательной отделке интерьера,

Исодзаки, как и Кана, вдох-

новляла «говорящая архитекту-

ра» Леду. Взяв за отправную

точку символическую неопла-

тоническую геометрию Леду,

Исодзаки разрабатывал ячеис-

тую архитектуру в духе «хай-

тек» в серии банковских зда-

ний, спроектированных в начале

1970-х гг., кульминацией кото-

рой стал Музей префектуры

Гунма - это «главное дело»,

Этой, похожей на мираж, мер-

цающей архитектурой Исодзаки

пытался компенсировать утрату

традиционного японского «про-

странства мрака» — тускло ос-

вещенного, «отступающего» до-

машнего интерьера, который

Дзунихиро Танидзаки оплаки-

416

вал в своем эссе «Хвала теням»

(1933). Симпатизируя оценке,

данной Танидзаки слабо осве-

щенным интерьерам традицион-

ных японских домов, но будучи

не в состоянии принять реак-

ционный культурный смысл его

ностальгии, Исодзаки пытался

выработать современный экви-

валент традиционного иллюзор-

ного пространства. Эти попытки

достигли высшей точки в здании

Внутреннего банка в Нагамсами

(1971), о котором он писал:

«Это здание почти не имеет фор-

мы, это просто сумрачное простран-

ство. Многоуровневая решетка на-

правляет взгляд человека, но не фо-

кусирует его на чем-то определенном.

При первом знакомстве кажется, что

это огромное сумрачное пространство

невозможно разгадать, что оно чрезвы-

чайно странное. Многоуровневая ре-

шетка рассеивает взгляд по всему

объему — как будто находящийся в

центре «волшебный фонарь» разбра-

сывает по сторонам различные изо-

бражения. Эта решетка как бы «впи-

тывает» все частные объемы, которые

поддерживают строгий порядок. Она

скрадывает эти объемы, и в резуль-

тате остается только ощущение сум-

рачного пространства».

С начала 1970-х гг. творче-

ская манера Исодзаки постоян-

но колеблется между решетча-

тыми атектоничными компози-

циями («сумрачные простран-

ства»), упорядочиваемыми нало-

жением кубических форм, как

в Музее Гунма и здании Сю-

кося в Фукуоке (1974—1975),

и серией сводчатых тектонич-

ных конструкций, таких, как за-

городный Фудзими-клуб близ

Оиты (1972—1974) и Цент-

ральная библиотека в Китакюсю

(1972—1975). Эту парадигму

замыкает здание Музея совре-

менного искусства в Лос-Андже-

лесе — возможно, лучшая из

последних работ архитектора.

В отличие от метаболистов

Исодзаки, Синохара и другие

представители японской «новой

волны» признают тот факт, что

сегодня навряд ли можно до-

стичь сколько-нибудь значимых

отношений между отдельным

зданием и всей городской тка-

нью. Это критическое отношение

выражено в серии чрезвычайно

формалистических и «замкну-

тых в себе» зданий, спроекти-

рованных такими архитектора-

ми, как Тадао Андо (его работы

будут обсуждены в следующей

главе), Хироми Фудзии, Ицуко

Хасегава, Хироси Хара и Тойо

Ито, в добавление к столь же

«обращенным внутрь» работам

Исодзаки и Синохары.

Тойо Ито, на творчество ко-

торого в равной мере повлияли

Исодзаки, и Синохара, можно

рассматривать как архитектора,

олицетворяющего главное на-

правление японской «новой вол-

ны». Иными словами, его рабо-

ты характеризуются одновре-

менно и высокой эстетичностью,

и идеологической критичностью.

Как Исодзаки и Синохара, он

тоже отличался фаталистиче-

ским отношением к мегалополи-

су, рассматривая его как бредо-

вое с точки зрения окружающей

среды предприятие, лишенное

смысла. Единственную возмож-

ность существования культурно-

го смысла он видел в создании

замкнутых поэтичных остров-

ков, контрастирующих с хаоти-

ческой беспорядочностью «го-

14

Зак. 1832

родской среды без места» (см.

ниже). Его крупнейшая к на-

стоящему времени работа —

конторское здание ПМТ с тон-

кой, как бумага, конструкцией,

возведенное в Нагое в 1978 г.,

герметичный и в основном ос-

вещаемый верхним светом, объ-

ем которого отличается стоиче-

ской и терпкой красотой. Это

скорее аристократическая кон-

трформа, восходящая к Исод-

заки, чем маска покровительст-

вующего популизма, как у Вен-

тури. Это с особой силой явст-

вует из эссе Ито «Коллаж и по-

верхностность в архитектуре»

(1978):

«Поверхностное богатство японско-

го города состоит не в исторической

аккумуляции зданий; скорее, оно вы-

растает из ностальгии по нашему

утраченному архитектурному прошло-

му, которое беспорядочно смешано с

поверхностными образами настоящего.

За бесконечным желанием удовлетво-

рить ностальгию скрывается ничем

не заполненная пустота. В своем твор-

честве я не собираюсь перенести эту

ностальгию на другой объект. Ско-

рее, мне хочется достичь определен-

ного выражения поверхности, чтобы

показать природу пустоты, скрываю-

щейся под ней».

Как мы видели, помимо исче-

зающей культуры геодезических

куполов американского Запада,

наибольшее влияние творчество

Фуллера оказало на архитекто-

ров Японии и прежде всего Анг-

лии. В Англии последовательное

развитие идей «Димэкшн» про-

слеживается от первых прост-

ранственных конструкций и ку-

польных сооружений Седрика

Прайса и Питера Кука до са-

мых последних работ проектной

группы Фостера.

Примером этого направления

417

является Центр Помпиду в Па-

риже, построенный по проектам

недолго существовавшей англо-

итальянской проектной группы

Ричарда Роджерса и Ренцо

Пиано. Очевидно, что это зда-

ние — реализация техницист-

ской и инфраструктурной рито-

рики «Аркигрэма». Все послед-

ствия этого подхода в конце

концов выяснятся в процессе

повседневной эксплуатации со-

оружения, однако уже сейчас

ясно, что его создатели доби-

лись определенных парадоксаль-

ных достижений. Во-первых, это

шумный общественный успех,

в большей степени вызванный

сенсационной природой соору-

жения. Во-вторых, это блестя-

щий «трюк» с точки зрения пе-

редовой технологии: весь мир

воспринимает это здание как по-

добие нефтеперегонного завода,

с техникой которого оно пыта-

ется конкурировать. Кажется,

создатели этого здания уделили

минимальное внимание его спе-

цифике как хранилища произ-

ведений искусства и книг. Это

здание — пример проектиро-

вочного подхода, ориентирован-

ного на неопределенность и оп-

тимальную гибкость, доведенные

до предела. Так, внутри основ-

ного объема пришлось соору-

дить еще одно «здание», чтобы

обеспечить достаточную поверх-

ность стен, необходимую для

размещения произведений ис-

кусства. С другой стороны,

в нем всюду использованы 50-

метровые пролеты решетчатых

ферм, обеспечивающие опти-

мальную гибкость хотя с точки

зрения назначения здания это

Пиано и Роджерс. Центр Помпиду, Париж.,

1972—1977

418

уже явное излишество. Это

пример «недообеспечения» по-

верхности стен и «сверхобеспе-

чения» гибкости. То, что масш-

таб здания абсолютно не увязан

с городским контекстом и

что его внешний вид не отвечает

статусу государственного уч-

реждения, полностью соответ-

ствует идеологической позиции,

заложенной в основу проекта,

так как подобные идеи были

всегда чужды английской школе

проектирования, опирающейся

на идеи «Димэкшн». Неумыш-

ленная ирония состоит в том,

что большинство из тех 20 тыс.

человек, которые посещают

Центр ежедневно, приходят

лишь для того, чтобы по-

любоваться эффектной пано-

рамой города, открывающейся

со стеклянных трубчатых эс-

калаторов, подвешенных к за-

падному фасаду здания. Сейчас

эти эскалаторы едва способны

справиться с потоком людей,

большинство которых абсолют-

но не интересуются находя-

щимися в здании культурными

ценностями.

Столь же неопределенный

подход был принят проектиров-

щиками нового английского го-

рода Милтон-Кейнз (1972).

Этот город, в основу которого

положена неправильная сетка

улиц, явно задумывался как

современный Лос-Анджелес,

перенесенный в аграрный ланд-

шафт Бэкингемшира. Пустая

нерегулярная решетка города,

конфигурация которой соответ-

ствовала топографии местно-

сти,—еще один экзерсис в духе

неопределенности, доведенной

14*

до абсурда. Несмотря на нео-

классицизм торгового центра в

стиле Миса, город фактически

не обладает индивидуальностью.

О том, что уже находишься в

черте города, свидетельствуют

лишь графические указатели, и

для случайного приезжего Мил-

тон-Кейнз кажется лишь весьма

беспорядочным скоплением бо-

лее или менее удачно спроекти-

рованных районов, застроенных

жилыми домами. По контрасту

вспоминается геометрическая

точность «Города широких про-

сторов» Райта, где, несмотря на

безжалостное размельчение го-

родской ткани, районы имели

определенность благодаря пря-

моугольным границам. Нет нуж-

ды говорить, что в данном слу-

чае границы отсутствуют, по-

этому нет и какого-то ясно вос-

принимаемого порядка. И это

не удивительно, так как струк-

тура города была создана под

влиянием планировочных тео-

рий Мелвина Уэббера, чей ло-

зунг «город без места» офици-

альные разработчики плана Ллу-

элин-Девис, Уикс, Форестье-

Уокер и Бор, по-видимому, при-

няли в качестве своего творче-

ского кредо. Тот факт, что ло-

зунг шел от преданности Уэб-

бера теории Кристаллера-Лоша

о размещении центра (сейчас

это наиболее динамичная из

всех имеющихся моделей, обес-

печивающая оптимальные ус-

ловия для торговли), навряд

ли ускользнул как от архитек-

торов, так и от членов город-

ского муниципалитета. Поэтому

выбор открытой планировочной

модели в соответствии с гипо-

419

Ллуэлин-Дэйвис, Уикс

Форестье-Уолкер и

Бор. Стратегический

план Милтон-Кейнз

Бэкингемшир, 1972,

Схематическая авто-

дорожная решетка

наложена на ланд-

шафт. Жилые районы

(окрашенные бледно)

и деловые части (тем-

ные) чередуются ир-

регулярно

тетическими интересами обще-

ства потребления был, безуслов-

но, сознательным.

В 1951 г. швейцарский архи-

тектор Макс Билл основал в

Ульме (ФРГ) Высшую школу

формообразования. Это учреж-

дение изначально задумывалось

им как новый Баухауз, однако

в течение десятилетия строгий

подход к проектированию и тех-

нологии, характерный для шко-

лы, привел к конфронтации

с коренными противоречиями,

свойственными проектирова-

нию в условиях общества по-

требления. После смещения

Билла с директорского поста

в 1956 г. главный упор в Ульме

был сделан на «исследовании

операций», посредством которых

руководители школы намере-

вались развить эвристическое

проектирование, тогда как фор-

ма объектов определялась бы

в соответствии с точными мето-

дами анализа природы их про-

изводства и потребления. К со-

жалению, этот метод вскоре

420

выродился в догму, и к созда-

нию очередного проекта при-

ступали с уже готовым и неиз-

менным методологическим «пу-

ристским» решением, которое

не было обоснованным с точки

зрения эргономики. Отделение

индустриального строительства,

которым руководил Герберт

Оль, занималось лишь проек-

тированием промышленных ком-

понентов без какого бы то ни

было общего анализа специфи-

ческих задач строительства. На

реальные потребности часто не

обращали внимания, стремясь

создать чрезвычайно утончен-

ные, хотя и относительно прос-

тые компоненты-прототипы для

рационализированного произ-

водства строительных форм. К

середине 1960-х гг. наиболее

критически настроенные пре-

подаватели — Томас Мальдона-

до, Клод Шнайдт и Ги Бонзь-

еп — признали, что эта идеали-

зация производственного проек-

тирования завела в тупик, так

как во имя научного метода и

функциональной эстетики по-

зволяла не замечать главных

противоречий, свойственных не-

окапиталистическому обще-

ству

92

. По отношению к архи-

тектуре это наиболее сильно вы-

разил Шнайдт, который в своем

эссе «Архитектура и политиче-

ские обязательства» (1967) пи-

сал:

«В те времена, когда пионеры

современной архитектуры были мо-

лодыми, они, как и Уильям Моррис,

думали, что архитектура должна быть

«искусством людей и для людей».

Они стремились не потворствовать

вкусам привилегированного меньшин-

ства, а удовлетворить потребности об-

щества в целом. Они хотели постро-

ить жилища, отвечающие нуждам че-

ловека, возвести «Лучезарный город».

Однако они не считались с коммер-

ческими инстинктами буржуазии, ко-

торая, не теряя времени, присваивала

их теории и манипулировала ими в

корыстных целях. «Утилитарность»

вскоре стала синонимом «доходно-

сти». Антиакадемические формы пре-

вратились в новый декор, полюбив-

шийся правящим классам. Рацио-

нальное жилище превратилось в ми-

нимальное жилище, «Лучезарный го-

род» — в городскую агломерацию, стро-

гость линии — в нищету формы. Ар-

хитекторы профсоюзов, кооперативов

и муниципалитетов, во главе которых

стояли социалисты, были куплены про-

изводителями виски и дезинфици-

рующих средств, банкирами и Ва-

тиканом. Современная архитектура, ко-

торая стремилась участвовать в ос-

вобождении человечества созданием

новой жизненной среды, превратилась

в гигантское предприятие по уничто-

жению человеческой среды обитания».

Далее в той же статье

Шнайдт критиковал достиже-

ния «альтернативного» авангар-

да 1960-х гг.:

«Исходя из их философии, с по-

мощью современной техники можно осу-

Билл. Высшая школа формообразования,

Ульм, 1957. Слева направо: блок мастерс-

ких, библиотека, административное здание

и студенческое общежитие. В отдалении —

Ульмский собор

ществить даже наиболее дерзкие идеи

архитектуры и градостроительства. Этой

уверенностью объясняются их проекты,

похожие то на космические корабли,

то на корзины для багажа, то на нефте-

очистительные заводы или искусствен-

ные острова... Этим архитекторам-футу-

рологам не откажешь в доведении

технологии до ее логического заверше-

ния, однако чаще их позиция вырож-

дается в голый технократизм. Нефте-

очистительный завод и отсек косми-

ческого корабля могут служить образ-

цами технического и формального со-

вершенства, однако, если они стано-

вятся объектами поклонения, уроки,

которые они могут дать, будут совер-

шенно бесполезными. Это неограни-

ченное доверие к потенциальным воз-

можностям техники идет рука об руку

с удивительной неискренностью, касаю-

щейся будущего человека... Такие меч-

ты действуют успокоительно на многих

архитекторов: поддерживаемые техни-

кой, столь уверенные в будущем, они

находят в этом оправдание своего об-

щественного и политического отрече-

ния».

Хотя можно и сомневаться

в эффективности деятельности

421