Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

л

в

д

м

я

И. Т. САВЕНКОВ.

ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ-

КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

природные условия

Если, как указывалось, история природной среды в условиях чет-

вертичного времени для Европы в делом, и европейской территории

СССР в частности, заключает в себе еще достаточно много неясных

и спорных вопросов, хотя четвертичному периоду здесь посвящено много

специальных исследований, — то естественно, что для Сибири, с ее

обширными, часто малодоступными пространствами, изучение ее судеб

в послетретичную эпоху вообще следует считать только начатым. Осо-

бенно много в этом отношении сделано уже в советский период.

Теперь известно, что ледниковое время в Сибири носило несколько

иной характер, чем в других областях северного полушария, располо-

женных в тех же широтах.

Причину такого явления приходится искать в своеобразных кли-

матических условиях, господствующих во всей северной, а отчасти

и средней полосе Азии. Установились они здесь, следует думать,

с очень давнего времени.

При взгляде на карту можно видеть, что соответствующая часть

азиатского материка является замкнутой областью, огражденной с за-

пада, востока и юга стеною высоких нагорий, преграждающих путь теп-

лым и влажным воздушным течениям, идущим как со стороны Атланти-

ческого, так в равной мере Тихого и Индийского океанов. Такое геогра-

фическое положение имеет следствием то, что атмосферные осадки лишь

в малой части выпадают в указанной области, тоода как на севере рав-

•568

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

нины Сибири широко открыты в сторону полярного моря, источника

холода, являющегося для Северной Азии как бы резервуаром низких

температур. Этим объясняются особенности ландшафта .материка Азии:

в его средней части — преобладание пустынных и степных пространств,

а на севере — мерзлых почв, поддерживающих все же достаточную для

распространения таежного леса влажность.

Оледенение Сухость, континентальность климата Северной Азии, небольшое ко-

личество выпадающих здесь в течение года осадков обусловили отсут-

ствие не только в настоящее, но и в прежнее время особенно значи-

тельных ледяных покровов, которые требовали для своего образования

прежде всего усиленного притока влаги и больших снегопадов.

Возможно, что развитию оледенения в умеренных широтах Север-

ной Азии в ледниковое время препятствовало также отсутствие горных

массивов, которые могли бы явиться очагом накопления снегов и обра-

зования ледников континентального типа. Во всяком случае, в то время,

когда половина Европы была покрыта. надвигавшимся оледенением,

равнины Сибири были от него более или менее свободны.

Правда, в последнее время геологи, занимающиеся вопросами

четвертичной истории Северной Азии, начинают открывать здесь следы

более или менее обширных оледенений. Такого взгляда придерживается,

например, академик Обручев, полагающий, что ледниковый покров был

развит не только на всех более или менее значительных горных хребтах,

но и в равнинной части почти всей северной и северо-восточной Сибири.

Однако эта точка зрения встречает некоторые возражения со стороны

других исследователей, указывающих на то, что типичные моренные

образования не занимают здесь особенно значительных площадей

и достоверно установлены далеко не на всем пространстве севера

Сибири.

По мнению А. Я. Тугаринова у нас нет данных, которые могли бы

определенным образом говорить в пользу существования на севере

азиатского материка сплошного ледникового покрова, одевавшего даже

наиболее северные его окраины. Если в горных районах Восточной

Сибири вполне достоверно устанавливаются следы древних оледенений,

отчасти даже спускавшихся с гор на соседние равнины, то собственно

равнинные пространства, преобладающие на севере Азии, обнаружи-

вают иное явление. Здесь довольно широкое распространение имели

фирновые поля, которые, покрываясь минеральным наносом, давали

начало образованию ископаемых льдов, составляющих характернейший

элемент четвертичных образований северо-востока Азии.

Уже самый факт находок в этих ископаемых льдах многочисленных

остатков древнечетвертичных животных, как правильно отмечает Туга-

ринов, свидетельствует против существования здесь в ту эпоху сплош-

ного ледникового покрова. Только в западной и отчасти северо-западной

области Сибири, от Урала к Таймырскому полуострову, более обильные

осадки, приносимые западными ветрами, позволили в четвертичное время

развиться значительному оледенению, оставившему ясные следы в виде

отложений донной морены.

Своеобразные физико-географические условия Сибири объясняют

и другое явление, представляющее большой интерес с точки зрения ее

прошлой истории. Известно, что целый ряд животных и растений частью

одинаковых, частью весьма близких видов имеет распространение,

1

Л. Я. Тугаоинов, Опыт истории арктической фауны Евразии, „Труды II между-

нар. конф. АИЧПЕ", в. V, 1934, стр. 55.

\

[I

т

КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

569'

Смены

фауны

с одной стороны, в Европе, с другой — на дальнем востоке или юго-

востоке Азии, причем в промежуточной области, в пределах Сибири,

они неизвестны или встречаются отдельными островками. Такое прерыв-

чатое распространение имеют, например, дуб, вяз, лещина, жимолость,

отчасти липа и много других растений, а из животных — некоторые

моллюски, амфибии и пр.

Это явление может быть объяснено только тем, что в начале чет-

вертичного времени в Центральной Азии и Сибири господствовал уме-

ренно теплый и влажный климат, давший возможность широко распро-

страниться указанным формам. Позже, с наступлением сурового режима

ледниковой эпохи, животные и растения, сдвинутые к югу волною хо-

лода, имели возможность в Европе пережить это время в областях,

прилегающих к Средиземному морю, чтобы при наступлении более

благоприятных условий снова занять в послеледниковую пору места

прежнего своего обитания, тогда как в Сибири, хотя и не знавшей оле-

денения в широком масштабе, значительное понижение температуры

в ледниковую эпоху заставило их отчасти вымереть, отчасти удалиться

на юго-восток в условия более мягкого климата.

Известны и иные факты, например погребенные почвы, остатки

растительности в древних геологических отложениях и т. п., свидетель- - -

ствующие также в пользу того, что в доледниковую эпоху Сибирь обла-

т

'е

Л

ьности

дала климатом более теплым и более влажным, чем в настоящее время.

Наши сведения в этой области остаются, однако, скудными и разроз-

ненными. Приходится признать, что мы, в сущности, мало что знаем

о начальной стадии плейстоцена в Сибири, тем более что находок

фауны, которую можно было бы считать соответствующей по времени

раннеледниковой, „теплой" фауне Европы, здесь пока почти совершенно

неизвестно.

Мы не знаем точно, какому времени принадлежат замечательные

находки на крайнем севере Сибири, сделанные, например, экспедицией

Толля. Возможно, что они относятся к более ранней поре ледникового

периода. Во всяком случае, они рисуют условия жизни, значительно

отличающиеся от тех, которые наблюдаются в наше время. За преде-

лами полярного круга, на Новосибирских островах, в то время состав-

лявших еще продолжение суши, экспедицией Толля обнаружены были

целые кладбища не только мамонтов, но и носорогов, лошадей, быков,

северных оленей и т. д., свидетельствующие о том, что тут водились

большие стада этих животных. Сюда, на берега полярного моря, захо-

дили даже такие южные формы, как тигр и антилопа-сайга.

Нелегко представить себе, какой ландшафт имели в ту эпоху пу-

стынные полярные окраины Сибири и какие условия давали возмож-

ность развиваться здесь этому богатому и своеобразному миру живот-

ных. Во всяком случае, вряд ли существование его было возможно при

наличии современной скудной тундровой растительности и при совре-

менных климатических условиях крайнего севера.

По мнению А. Я. Тугаринова, представившего на II международ-

ную конференцию Ассоциации по изучению четвертичного периода

Европы (АИЧПЕ) интересный набросок четвертичной истории Сибири

в связи с вопросом о возникновении арктической фауны, физико-геогра-

фические условия Северо-Восточной Азии получают своеобразный харак-

тер уже в конце третичного периода — в плиоцене. В ту эпоху суша

простиралась гораздо севернее нынешней береговой линии Сибири,

включая острова, расположенные к северу, и образуя соединение между

материками Старого и Нового света. Имеются указания, что эта суша,

•570

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

известная под именем Берингии, существовала до конца ледникового

периода. Видимо, уже в начале плейстоцена здесь сложились услэвия

Р

значительно более суровые, чем в ту же эпоху в Европе. Перед этим, в

конце третичного времени, судя по находкам растительных остатков

в отложениях плиоценового возраста по рекам Колыме, Алдану, Бурее,

в современной Якутии простирались леса с довольно богатой раститель-

ностью, содержащей древесные породы, характерные для более южных

широт. Севернее они сменялись хвойными лесами таежного типа, а еще

дальше, в области Берингии, преобладали равнины, покрытые степной

растительностью, где к началу четвертичного периода сформировался

. своеобразный мир животных и растений, явившийся родоначальником

фауны и флоры тундровой полосы Европы и Азии. Такое происхождение

типичной полярной растительности и соответствующего комплекса

фауны может быть подкреплено рядом соображений.

Несомненно, что характерный мир животных, получивший распро-

странение в Европе в ледниковое время до берегов Черного и Среди-

земного морей, не весь и не целиком должен был возникнуть на далеком

севере Азии. Такие животные, как мамонт, сибирский носорог, различ-

ные виды быков, лошадей и пр., предковые формы которых известны

на широких пространствах Европы и Азии в начальную пору плейсто-

цена, могли создаваться в новой природной обстановке на всем обшир-

ном пространстве приледниковой полосы, простиравшейся от Атланти-

ческого до Тихого океана.

Но на северном форпосте соединенного материка Европы и Азии,

в этой еще свободной от ледяного покрова зоне, где господствовал ланд-

шафт степи с умеренным, затем становившимся все более суровым клима-

том, уже достаточно рано складывались условия, в которых могли

формироваться такие виды, составляющие типичную приполярную фау-

ну, как северный олень, мускусный овцебык, песец и др. В пользу та-

кого их происхождения говорит ранее нами установленный факт посте-

пенного продвижения указанных животных в Европе с северо-востока

на юго-запад, начавшегося, насколько можно судить, в конце миндель-

рисской эпохи. Они начинают здесь встречаться сначала в небольшом

количестве на местах стойбищ эпохи мустье — совместно с представи-

телями типичной лесной фауны максимального оледенения, а затем, уже

в вюрмское время (поздний палеолит), широкой волной распространя-

ются почти до южных окраин Европы.

Резкое В последующей истории четвертичного времени в Сибири наступает

ухудшение пора все-более резко выраженного ухудшения климата. По одним воз-

зрениям, охлаждение Сибири шло медленно и постепенно с начала

плейстоцена, по другим — климат Сибири должен был отражать те же

колебания, которые усматриваются в великом европейском оледенении,

то есть в нем следует искать фазы, соответствующие отдельным фазам

ледниковой эпохи Европы.

Таким образом, в прямой связи с ледниковым покровом, надви-

гавшимся в Европе с севера из Фенноскандии, должны были развиваться

обширные ледниковые поля в северо-западной, приуральской части

Сибири, где, по последним наблюдениям, оледенение, действительно,

все же имело значительно большие размеры, чем это предполагали

раньше, возможно даже смыкаясь со льдами, покрывавшими Таймыр-

ский полуостров. В ту же эпоху вероятно, возникли и те отдельные

ледники, следы которых известны в Якутии, на Камчатке и на всех

более значительных окраинных горных кряжах — Алтае, Саянах, Ябло-

новом и Становом хребтах, где ледники в то время занимали довольно

климата

КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

571'

большие площади, отмеченные моренными наносами с валунами, зане-

сенными с гор. Одно из наиболее значительных оледенений в горных

областях Сибири имело своим центром место схождения русского

и монгольского Алтая, хребты Сайлюгема и Саян.

С развитием ледников должен был совпадать и период усиленной

деятельности сибирских рек, которые несли с гор огромные массы воды,

отлагая в своих руслах, сохранившихся в настоящее время в виде вы-

соко поднятых над современным течением древних террас, такой мате-

риал, как песок, галечник или иногда даже крупные ледниковые ва-

луны. Последние, видимо, заносились либо ледоходом, либо во время

тех всесокрушающих наводнений, которые свойственны гористым мест-

ностям.

В южной, предгорной полосе Сибири, и сейчас имеющей степной

характер, понижения между гривами возвышенностей и склоны речных

долин бывают покрыты толщами желтоватобурого легкого известкового

суглинка, совершенно сходного с украинским лёссом. Время отлэжения

лёссов в Сибири, покоящихся на речных наносах, оставленных в эпоху

обилия вод, должно, видимо, соответствовать времени, следующему за

максимальным оледенением, когда и на Западе начиналась пора обра-

зования лёссов.

Здесь эта пора, судя по остаткам животных, погребенных в лёссе,

так же как и в Европе, характеризуется широким распространением

холодной засушливой степи и смешанным тундро-степным миром жи-

вотных, весьма мало похожим на современных обитателей таежного

леса Сибири. В лёссах Сибири, например лучше изученных лёссовых

отложениях долины Енисея в его верхнем течении, совершенно так же,

как в аналогичных отложениях Европы, типичные животные тундры —

северный олень, песец, росомаха — встречаются постоянно в сочетании

с животными луговых пастбиш и степи — мамонтом, лошадью, зубром-

бизоном и сайгой. Общие условия залегания подобных наносов, видимо,,

также вполне соответствуют поздним лёссам склонов и террас речных

долин Европы.

Это было время широкого распространения пустынно-степного

ландшафта в тех областях Сибири, которые в настоящую эпоху заняты

непроходимыми лесными чащами. Когда именно закончилась пора

образования лёсса, когда вымерли последние представители древней

фауны и наступили условия послеледникового, современного климата:

Сибири с современным распределением области степи, леса и тундры, —

для решения этого вопроса пока нет достаточных данных.

Нет основания предполагать, чтобы с того времени, когда последние

стада мамонтов и носорогов бродили на далеком севере Сибири, и да

настоящего времени там имели место значительные изменения в кли-

мате или в ландшафте страны. Против этого определенно говорила бы

прекрасная сохранность остатков мамонта, носорога и других животных

ледниковой эпохи, встречающихся в вечно мерзлой почве Сибири. Оче-

видно, замерзшие пласты, содержащие целые туши названных живот-

ных, с тех пор никогда не подвергались оттаиванию. Возможно что

там, на крайнем севере Сибири, в условиях, близких к условиям ледни-

кового времени, эти последние свидетели ледниковой эпохи удержались

дольше, чем где-либо в ином месте европейско-азиатского континента.

На юге же Сибири, вероятно, правильнее связывать время угасания

ледниковой фауны и вообще ледниковых явлений с временем уста-

новления климатического равновесия, характерного для современной

эпохи — голоцена.

I

•572

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

палеолитические памятники поздней поры

Следы палеолитических стойбищ пока известны в Сибири в сравни-

. тельно немногих пунктах, притом значительно удаленных один от

другого. Интересно, что первые находки остатков палеолитического

времени связаны с тремя крупнейшими городами Сибири — Томском,

Иркутском и Красноярском. Такое совпадение вряд ли можно считать

случайным. Естественно предполагать, что в названных центрах имелись

благоприятные условия для того, чтобы случайно обнаруженные древ-

нейшие памятники прошлого обратили внимание сведущих людей и не

погибли для науки.

Можно быть вполне уверенным, .что планомерные поиски обнару-

жат следы палеолитической культуры на гораздо более широких про-

странствах Сибири. Изыскания, произведенные в последующие годы как

в районе Красноярска и выше по течению реки Енисея, так и в окре-

стностях Иркутска на Ангаре и во многих других местах, обнаружили

десятки новых палеолитических местонахождений. Количество их будет,

несомненно, увеличиваться в дальнейшем.

Одним из наиболее важных районов, с которым связаны остатки

палеолитического прошлого для Сибири, являются окрестности Красно-

ярска. Первые находки палеолитических орудий в сопровождении костей

ископаемых животных были сделаны много лет назад, в 1884 г., извест-

ным исследователем Сибири И. Т. Савенковым. Последний обна-

ружил этого рода остатки в предместье Красноярска в лёссовом наносе,

покрывающем склоны и подножие так называемой Афонтовой горы —

отрога гористых возвышенностей, окаймляющих долину Енисея.

И. Т. Савенков, не располагавший средствами, необходимыми для

производства раскопок, в течение многих лет занимался собиранием

орудий и костей древнечетвертичных животных, обнаруживавшихся

главным образом в разработках кирпичных заводов. Таким путем ему

удалось составить обширную и весьма интересную коллекцию палеоли-

тических остатков, переданную им в главной своей части Музею антропо-

логии и этнографии Академии наук. В 1914 г. Савенков начал планомер-

ные раскопки Афонтовой горы, но смерть помешала ему закончить обра-

ботку и издание всего добытого материала. Новую страницу в истории

исследования палеолитических местонахождений Афонтовой горы состав-

ляют уже сравнительно недавние раскопки советских исследователей

Н. К. Ауэрбаха, Г. П. Сосновского и В. И. Громова, доставившие боль-

шой и весьма ценный материал.

Афонтова гора — не единственное место, где были обнаружены

остатки палеолитической культуры. Подобные находки в разное время

были сделаны и в других пунктах вокруг Красноярска, а затем и вверх

по Енисею, в пределах Минусинского края.

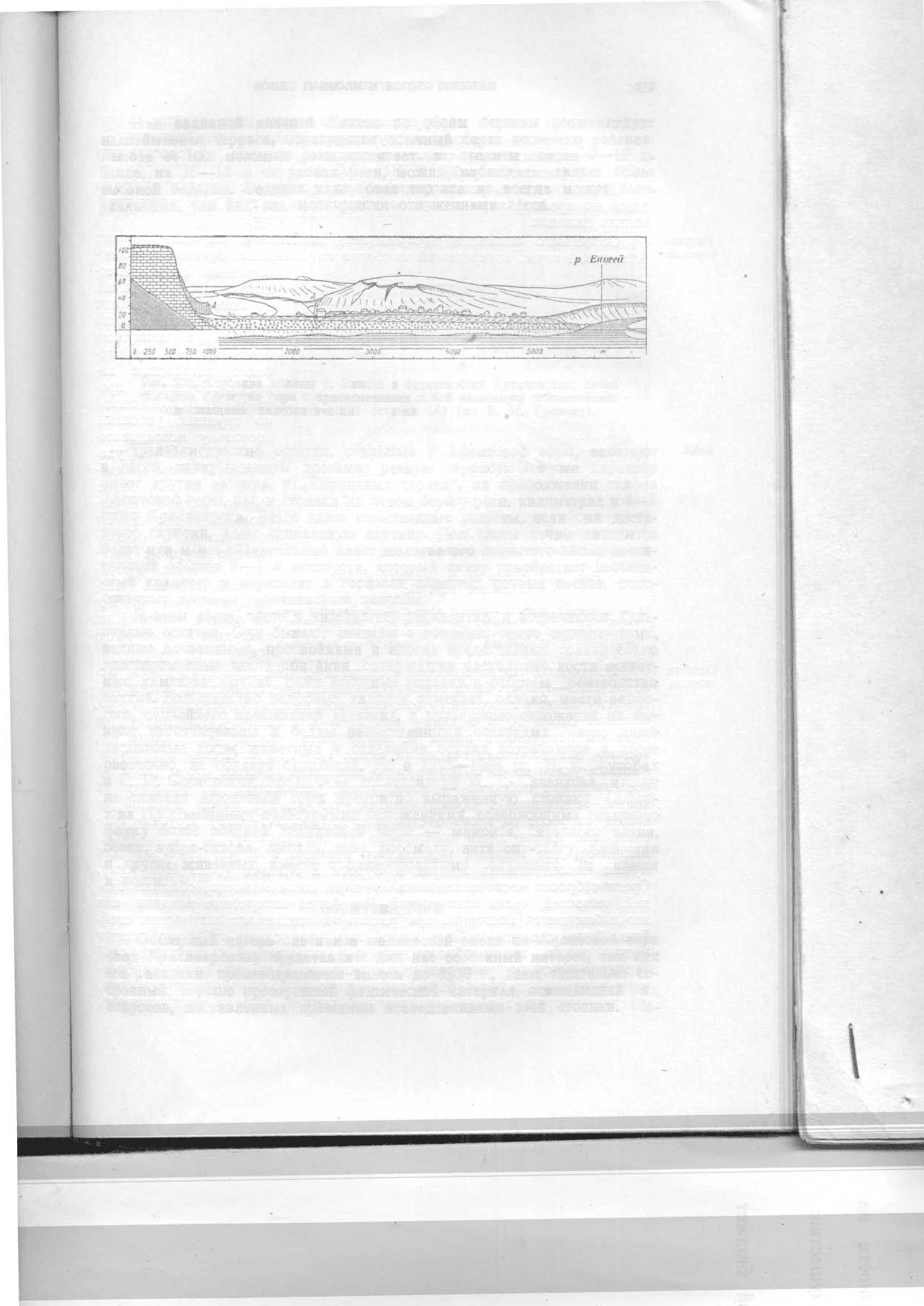

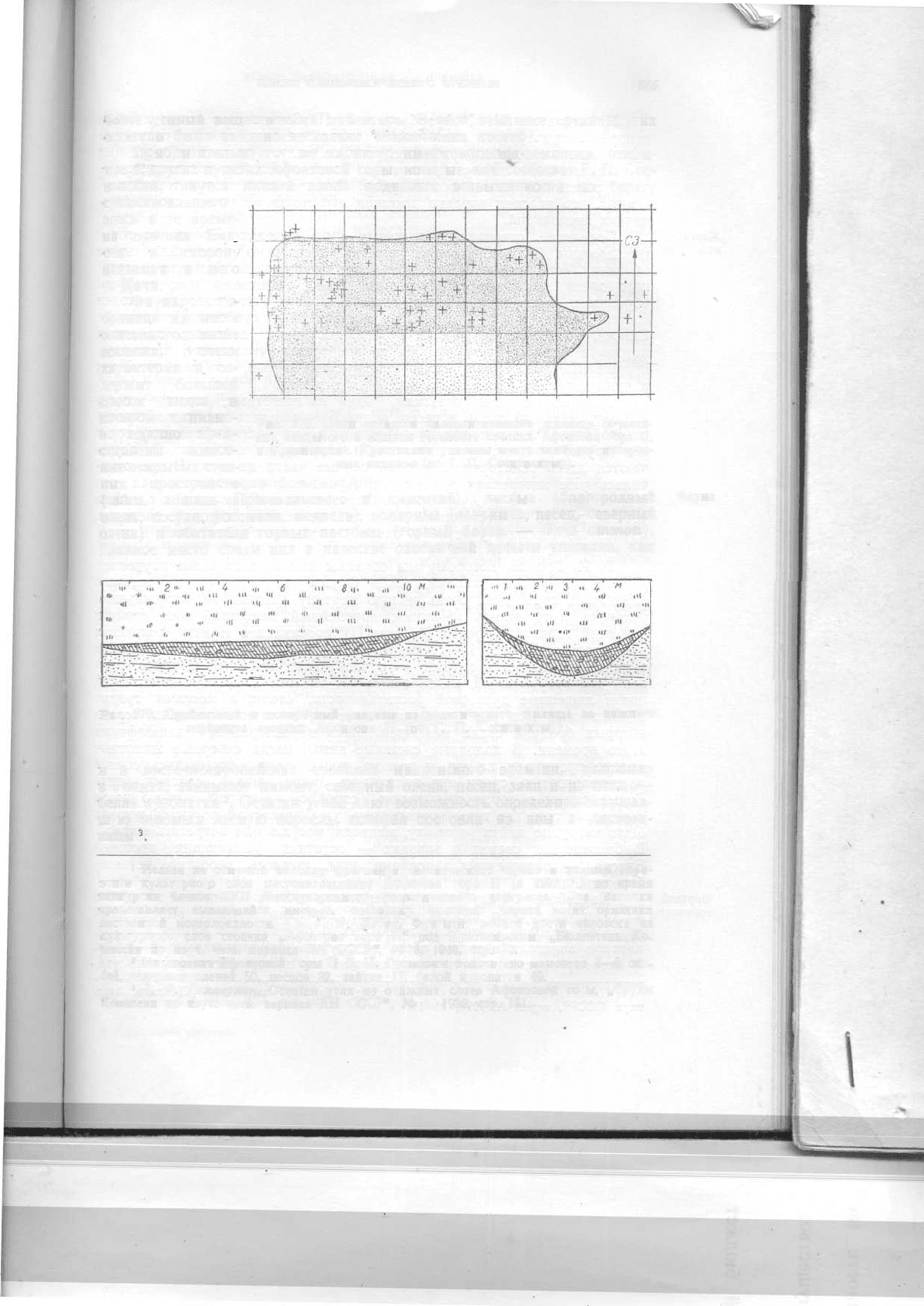

Долина В окрестностях Красноярска (рис. 276) долина Енисея относи-

Енисея тельно не широка и замкнута с обеих сторон довольно значительными

увалами из плотных, кристаллических горных пород, главным образом

гранита, маскированных в значительной мере осадочными образова-

ниями — мергелями и песчаниками. Вдоль речной долины по склонам

возвышенностей можно видеть линию широких уступов, поросших

степной растительностью. Они представляют остатки террас, очевидно

связанных с древнейшей историей формирования долины Енисея. Уже

высота их над уровнем реки говорит о чрезвычайной древности кх,

быть может предшествовавшей даже четвертичной эпохе. Значительно

ниже них по склонам долины Енисея прослеживаются остатки террасс

сравнительно более позднего возраста.

КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

587'

Над заливной низиной Енисея по обоим берегам реки следует

надпойменная терраса, образующая обычный берег весеннего разлива.

Высота ее над меженью реки достигает в среднем около 9—12 м,

Выше, на 15—18 м от уровня реки, можно наблюдать линию более

высокой террасы. Верхняя надлуговая терраса не всегда может быть

различима, так как она маскируется отложениями лёсса.

Рис. 276. Строение долины р. Енисея в окрестностях Красноярска; слева

показана Афонтова гора с прислоненными к ней лёссовыми отложениями,

содержащими палеолитические остатки (Л) (по В.

Л

И. Громову).

Палеолитические остатки, открытые у Афонтовой горы, залегают

в лёссе, прикрывающем древнюю речную террасу. Тот же характер

имеет другая стоянка, у „Кирпичных сараев", на продолжении склона

Афонтовой горы, как и стоянка на левом берегу реки, километрах в 4—5

ниже Красноярска. Везде здесь естественные разрезы, если они доста-

точно глубоки, дают одинаковую картину. Под слоем почвы находится

более или менее значительный пласт желтоватого пористого лёсса, дости-

гающий обычно 2—4 м мощности, который книзу приобретает песчани-

стый характер и переходит в горизонт слоистых речных песков, подо-

стланных древним галечниковым наносом.

В этом лёссе, часто в нижних его горизонтах, и встречаются куль-

турные остатки. Они бывают связаны с тонкими, темно окрашенными,

видимо почвенными, прослойками и иногда представляют сравнительно

долговременные места обитания, содержащие расколотые кости живот-

ных, каменные орудия, реже костяные поделки и отбросы производства

орудий. Большинство подобных находок отмечает, однако, места недол-

гого, случайного пребывания человека, и культурные отложения их бы-

вают незначительны и бедны вещественными остатками. Часто даже

расколотые кости животных и отдельные орудия встречаются в лёссе

рассеянно, не образуя скоплений. Но в 1923—1925 гг. Н. К- Ауэрбах

и Г. П. Сосновский, продолжая исследования И. Т. Савенкова, нашли

на склонах Афонтовой горы прекрасно выраженную стоянку (Афон-

това II) с мощными культурными отложениями, содержащими типичную

фауну более поздней ледниковой поры — мамонта, северного оленя,,

песца, зубра-бизона, лошадь, льва, росомаху, антилопу-сайгу, джигетая

и других животных, вместе с разнообразными орудиями из камня

и кости.

АФОНТОВА ГОРА

Обширный лагерь охотников мадленской эпохи на Афонтовой горе

(под Красноярском) представляет для нас особенный интерес, так как

его раскопки, производившиеся вплоть до 1930 г., дают тщательно со-

бранный, хорошо проверенный фактический материал, освещающий ряд

вопросов, поставленных прежними исследованиями этой стоянки. Па-

Лёсс

•574

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Палеолитические очаги

верхнем горизонта

леолитические остатки обнаруживаются в целом ряде пунктов Афон-

товой горы — по нижнему склону покрытой лёссом возвышенности —

в виде отдельных мест скопления находок, которые исследователями

названы Афонтовой горой I, II, III и IV.

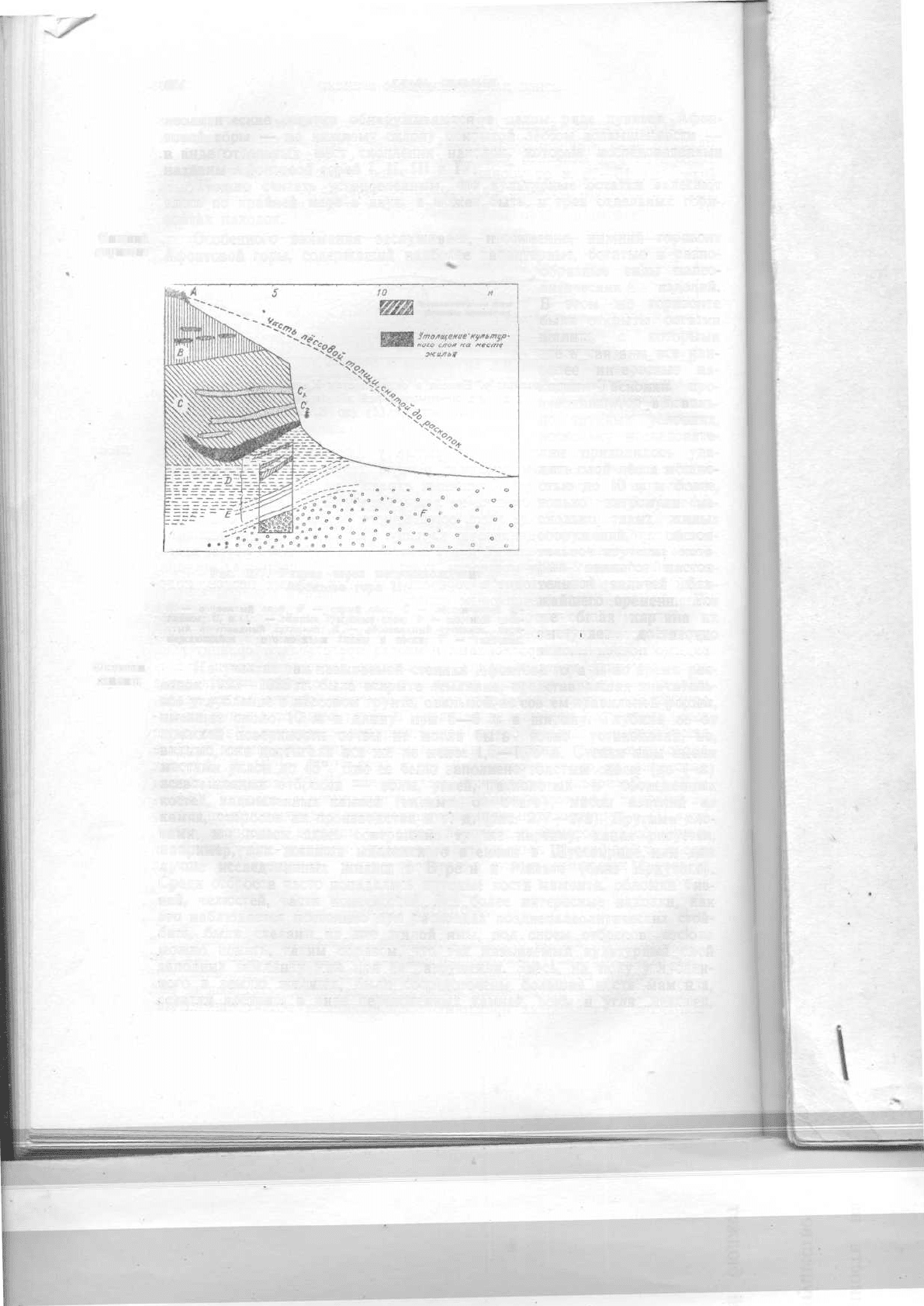

Можно считать установленным, что культурные остатки залегают

здесь по крайней мере в двух, а может быть, и трех отдельных гори-

зонтах находок.

Нижний Особенного внимания заслуживает, несомненно, нижний горизонт

горизонт Афонтовой горы, содержащий наиболее характерные, богатые и разно-

образные виды палео-

литических изделий.

В этом же горизонте

были открыты остатки

жилищ, с которыми

здесь связаны все наи-

более интересные на-

ходки. Раскопки, про-

изводившиеся в доволь-

но трудных условиях,

поскольку исследовате-

лям приходилось уда-

лять слой лёсса мощно-

стью до 10 м и более,

только затронули не-

сколько таких жилых

сооружений, обстоя-

тельное изучение кото-

рых является настоя-

тельной задачей бли-

жайшего времени. Все

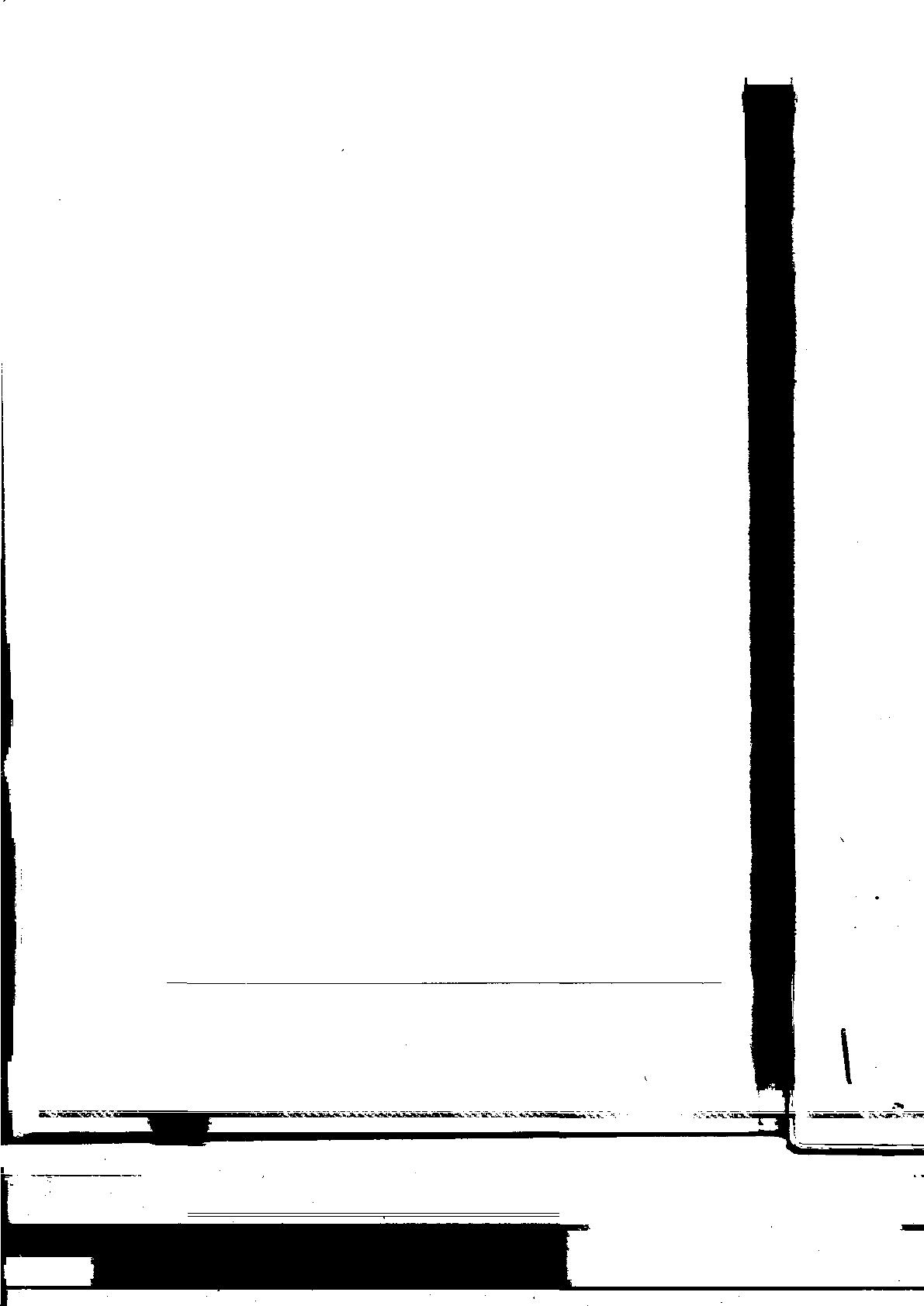

Рис. 277. Разрез через местонахождение

Афонтова гора II:

А — почвенный слой; В — серый лёсс; С — лёссовидный су- ^

глинок; С

х

и о'о — темные гумусные слои; D ~ плотный слои- Же ООГЦаЯ КарТИНа ИХ

стый лессовидный суглинок; Е — лёссовидный суглинок, пере- г>ктгт\тярт ппптятпиип

межающийся с прослойками глины и песка; F — галечник. oDi^i^iiaci ди^лсиичпи

ЯСНО.

Остатки На участке так называемой стоянки Афонтова гора II во время рас-

жилищ копок 1923—1925 гг. была вскрыта землянка, представлявшая значитель-

ное углубление в лёссовом грунте, овальной, не совсем правильной формы,

имевшее около 10 ж в длину при 5—6 м в ширину. Глубина ее от

прежней поверхности почвы не могла быть точно установлена, но,

видимо, она достигала все же не менее 1,5—1,75 м. Стенки ямы имели

местами уклон до 45°. Дно ее было заполнено толстым слоем (до 1 м)

всевозможных отбросов — золы, углей, расколотых и обожженных

костей, задымленных камней (видимо, от очага), массы изделий из

камня, отбросов их производства и т. д. (рис. 277—279). Другими сло-

вами, мы имеем здесь совершенно ту же картину, какая рисуется,

например, для жилища мадленского времени в Шуссенриде или для

лучше исследованных жилищ в Бурети и Мальте (близ Иркутска).

Среди отбросов часто попадались крупные кости мамонта, обломки бив-

ней, челюстей, части конечностей. Все более интересные находки, как

это наблюдается постоянно при раскопках позднепалеолитических стой-

бищ, были сделаны на дне жилой ямы, под слоем отбросов; отсюда

можно понять, таким образом, что так называемый культурный слой

заполнил землянку уже при ее разрушении. Здесь, на полу углублен-

ного в землю жилища, были сосредоточены большие кости мамонта,

остатки кострищ в виде пережженных камней, золы и угля, наконец,

КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

575'

I

ЮВ--

более ценный вещественный инвентарь. В этой землянке среди других

остатков было найдено несколько Человеческих костей

1

.

Приблизительно тот же характер имеют жилища-землянки, откры-

тые в других пунктах Афонтовой горы, которые, как сообщает Г. П. Сос-

новский, тянутся линией вдоль подножия возвышенности по берегу

существовавшего

здесь в те време-

на протока Ени

сея в сторон)

впадения в него

р. Качи.

Фауна, со-

бранная на месте

описанного выше

жилища, очень

характерна и со-

держит большой

список видов, в

котором одинако- р

ис

278. План остатков палеолитического жилища (з^млян-

BO хорошо Пред- открытого в нижнем горизонте стоянки Афонтова гора II,

ставлены живот- в Красноярске. Крестиками указаны места наиболее интерес-

ные открытых степ-

ных

нах

°Д°

к

(

по

Г. П. Сосновскому).

ных пространств

(сайга, лошадь Пржевальского и джигетай), лесные (благородный Фауна

олень, косуля, росомаха, медведь), полярные (например, песец, северный

олень) и обитатели горных пастбищ (горный баран — Ovis ашшоп).

Главное место среди них в качестве охотничьей добычи человека, как

Рис. 279. Продольный и поперечный разрезы палеолитического жилища из нижнего

горизонта стоянки Афонтова II (по Г. П. Сосновскому).

и в восточноевропейских стоянках мадленского времени, например

в Гонцах, занимают мамонт, северный олень, песец, заяц и из птиц —

белая куропатка

2

. Остатки углей дают возможность определить окружав-

шую человека лесную поросль, которая состояла из ивы и листвен-

ницы •

1

Нельзя не отметить находку фрагмента человеческого черепа в нижнем гори-

зонте культурного слоя местонахождения Афонтова гора II (в 1937 г.) во время

экскурсии членов XVII Международного геологического конгресса. Эта находка

представляет выдающийся интерес, поскольку фрагмент черепа носит признаки

явственной монголоидности. Ср. Г. Ф. Дебец, Фрагмент лобной кости человека из

культурного слоя стоянки „Афонтова гора II" под Красноярском, „Бюллетень Ко-

миссии по изуч. четв. периода АН СССР", № 8, 1946, стр. 73.

2

На стоянке Афонтовой горы II В, И. Громовым подсчитано мамонтов 6—8 осо-

бей, северных оленей 50, песцов 32, зайцев 17, белой куропатки 49.

3

Л. Ф. Гаммерман, Остатки угля из очажных слоев Афонтовой горы, „Труды

Комиссии по изуч. четв. периода АН СССР", № 1, 1932, стр. 131.

•576

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На чертежах Н. К- Ауэрбаха и Г. П. Сосновского выше и ниже

основного культурного слоя можно видеть темные тонкие глинистые

прослойки, местами содержавшие угольки, золу, а иногда и отдельные

расколотые камни и кости животных. Такие прослойки являются, веро-

ятно, остатками почвенного покрова. Вместе с тем они свидетель-

ствуют, что человек нередко посещал эти места во время своих охот-

ничьих экспедиций.

/

Характер Поселение, отвечающее нижнему слою находок Афонтовой горы,

поселения

где

должны были накопиться остатки достаточно продолжительного

обитания, вероятно, не одного поколения охотников на мамонта и север-

ного оленя, по мнению Сосновского, было занимаемо ими главным

образом в более теплое время года. В пользу этого говорят находки

костей водоплавающих птиц и расположение стойбища у протока

Енисея, на открытом участке берега, доступном действию холодных

ветров и снежным заносам. На то же время указывают, например,

сброшенные рога оленя, свидетельствующие о том, что они попадали

в руки человека после зимне-весеннего периода.

Судя по костным остаткам, одни из животных, прежде всего

мамонт, северный олень и песец, видимо, добывались где-то поблизости

от стойбища, так как они представлены всеми частями скелета, тогда

как другие доставлялись издалека, и поэтому на месте жилья встре-

чаются лишь некоторые, наиболее ценные части их туш. Выше отме-

чалась уже интересная находка на Афонтовой горе (сделанная как

Савенковым, так и Ауэрбахом, Сосновским и Громовым) остатков

собаки, вернее — одомашненного волка, животного, которое, очевидно,

принимало близкое участие в охоте первобытных обитателей Енисей-

ской долины.

В. И. Громов, которому мы обязаны весьма детальным изучением

как геологических условий, так и фауны палеолитических остатков

Афонтовой горы, дает очень живую картину ландшафта, окружавшего

человека в ту эпоху. „Человек древнейшей известной нам стоянки

(нижний горизонт Афонтовой горы II) поселился в момент появления

над уровнем Енисея 15—18-метровой террасы, когда сам Енисей был

значительно шире, а климат — относительно влажный и более суро-

вый, чем современный, когда обширные безлесные пространства, горы,

почти лишенные древесной растительности, степи, а местами тундра

с типичными для нее северными оленями, песцами, зайцами, среди

которых бродили стада мамонтов, были характерными ландшафтами

этого времени. В холодные снежные зимы, когда северные животные

далеко проникали на юг, и весною, когда степи покрывались сочной

растительностью, среди них появлялись дикие лошади, сайгаки, быки.

Голые скалы в горах оживлялись стройной фигурой дикого козла

и барана; там, где горы покрывались уже древесной растительностью,

было нетрудно найти росомаху, медведя, косулю или встретить марала.

В болотистых озерах и заводях — остатках усыхающих протоков

Енисея, — окруженных зарослями ивы, ютилось, вероятно, не мало

болотной дичи"

г

.

Верхний ' На небольшой глубине от. поверхности склона Афонтовой горы был

горизонт местами обнаружен второй, верхний, довольно хорошо выраженный

горизонт находок с костями животных и орудиями из камня и кости,

которые залегали в толще лёсса на глубине приблизительно 1 —1,5 м.

В сторону возвышенности покрывающая его толща лёсса заметно уве-.

1

В. И. Г ромов, К вопросу о возрасте сибирского палеолита, „Доклады Акад.

наук СССР", серия А, 1928, № 10.