Дэвис Н. История Европы

Подождите немного. Документ загружается.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

141

христианам угрозой и вызовом: они были собственным народом Христа, отвергнувшим Его

Божественность, их вожди предали Его на распятие. По народному верованию, а со

временем и для официального богословия евреи стали «христоубийцами».

Разделение иудео-христианской традиции было произведено обеими сторонами, причем

каждая сторона остро ощущала предательство другой. Естественно, что и чувство

отчуждения было в данном случае больше, чем в конфликтах христиан с другими

религиями. Здесь мы имеем дело с неразрешенной и неразрешимой семейной ссорой. С

точки зрения бескомпромиссного еврея, у христианства антисемитская природа, и

антисемитизм им представляется христианским явлением par excellence. С точки зрения

последовательного христианина, иудаизм по природе своей — «седалище Антихриста»,

иудаизм потерпел поражение, он — источник постоянной клеветы, богохульства и

оскорблений. И, несмотря на учение о всепрощении, христианам и евреям труднее всего

увидеть друг в друге наследников единой традиции. И только «самые-самые» из христиан

могут подумать о том, чтобы назвать евреев «нашими старшими братьями».

Христианство основывалось, однако, не на одном иудаизме: на него оказали влияние

различные восточные религиозные течения в Империи и, в особенности, греческая

философия. Евангелие от Иоанна, которое начинается словами «В начале было Слово, и

Слово было у Бога, и Слово было Бог», решительно отличается от трех

146 ROMA

ЦЕЛОМУДРИЕ

Девственность — в смысле полного отказа от сексуальной жизни — была принята в

раннем христианстве как основной элемент морального кодекса. Такой тип поведения был

известен и древним, хотя Ювенал намекает, что такого никогда не видывали с тех пор, как

«Сатурн занял трон». Целомудрие было обязательным для языческих жриц, таких как

римские весталки, которым за утрату этой добродетели грозила смерть; в еврейском мире

целомудрие соблюдали в некоторых мужских сектах. Но никогда целомудрие не становилось

всеобщим идеалом.

По сути массовое стремление к жизни в чистоте имело серьезные социальные

последствия. Оно угрожало существованию семьи — наиболее уважаемого института

древнего Рима, умаляло значение супружества. В мире, где высокой было младенческая

смертность, а средняя продолжительность человеческой жизни не превышала 25 лет, для

поддержания демографического равновесия каждая взрослая женщина

среднестатистической семьи должна была забеременеть пять раз. Целибат угрожал

сохранению вида. Несмотря на это христиане с неослабевающим рвением защищали

невинность. Начиная с aп. Павла, они все острее осуждали «рабство плоти». «Ибо по

внутреннему человеку нахожу удовольствие в Законе Божьем, — писал aп. Павел, — Но в

членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня

пленником закона греховного, находящегося в членах моих... Ибо, если живете по плоти, то

умрете, а

если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим 7, 22-23; 8, 13).

Отчасти привлекательность этих поучений апостола Павла объясняется тем, что

духовная жизнь требовала освобождения от всех мирских дел. Вера в близость Второго

пришествия также могла сыграть некоторую роль, поскольку становилось бессмысленным

продолжение рода. Сексуальное удовольствие осуждалось также и потому, что порабощало

свободную волю. Многие верили, что характер ребенка зависит от настроения родителей в

момент его зачатия. Убежденность в этом вела к дальнейшей сдержанности, поскольку

любовники опасались, что их грешные чувства могут повредить потомству.

Гален приводит господствующее в медицине ошибочное убеждение, что семя возникает

из создаваемой возбужденной кровью пены. Для мужчин секс связывали как с физическими,

так и психическими расстройствами. А для женщин хранение девства считалось лучшим

способом освобождения от тирании мужей и традиционных домашних обязанностей. Так что

секс считался тем механизмом, при помощи которого «грехи отцов» передавались из

поколения в поколение.

В августе 386 г. в Милане произошло, может быть, самое знаменитое обращение

раскаявшегося распутника на путь добродетели: Исповедь бл. Августина дает возможность

взглянуть на все аспекты проблемы. Но к моменту раскаяния бл. Августина прошло уже

триста лет со времени aп. Павла. Уже обретшие стабильность

христианские общины ощущали потребность в численном росте. Тогда вернулись к

другому идеалу; идеалу христианского супружества, которое приравнивали к идеалу

христианской чистоты.

Несмотря на это, супружество официально оставалось чем-то вроде суррогата —

защитой от греха обладания и распутства — для тех, кто был слишком слаб, чтобы

воздерживаться. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, — писал aп.

Павел христианам Коринфа. — ...Лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор 7, 9).

Война с телесностью велась затем и в Средние века. Духовенство Западной Церкви

переняло от монахов целибат. Повсеместно господствовал культ «святых отроков». Культ

Пресвятой Девы, сохранившей девство, несмотря на зачатие и рождение Сына, был

приравнен к догмату о Пресвятой Троице. Христианские аскеты следовали всем возможным

формам телесного и духовного ограничения, не исключая самооскопления.

История девственности — это та тема из поднятых в Mentalites, что позволяет

современным исследователям лучше понять образ мысли древних. Мы здесь вступаем в

«давно утраченный и очень неразговорчивый мир». Этот морализаторский труд Питера

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

142

Брауна, излагающий споры по данному вопросу греческих и латинских Отцов Церкви, ничего

не говорит о современных воззрениях на сексуальность, которую христиане первых веков

считали препятствием на пути к свободе. Автор поставил перед собой задачу, стоящую

перед каждым хорошим историком:

Древний Рим, 753 г. до н. э. — 337 г. н. э. 147

выявить различие между прошлым и настоящим, когда девственность стали считать

сексуальным извращением, в высшей степени противоречащим при-

роде. «На современного человека веет холодом, — заключает П. Браун, — от

воздержания, отречения (от плотских утех), целибата (обета безбрачия) и

девственной жизни первохристиан... И может ли их жизнь быть примером или утешением

современному человеку, читатели должны решать сами».

других Евангелий именно явным присутствием здесь греческого учения о Логосе.

Современные ученые особенно выделяют в этом Евангелии не только иудейский, но и

эллинистический контекст. Особое место в этом отношении занимает Филон

Александрийский, эллинизированный еврей, стремившийся примирить Писание с

платонизмом. [дьявол]

Новейшие исследования показывают, что христианство и иудаизм не порывали связи

еще, возможно, в течение двух веков. Долгое время эти два частично совпадавших

сообщества лелеяли общие мессианские мечты. Иудаистские тексты, относящиеся к 200 г.

до н. э. — 50 г. н. э. (из недавно открытых Рукописей Мертвого моря) поразительно

напоминают евангельские тексты. Некоторые утверждают, что окончательный разрыв

между христианством и иудаизмом произошел в 131 г. н. э., когда руководитель второго

Иудейского восстания против Рима Симон Бар-Кохба провозгласил себя Мессией

31

.

[ПАСХА]

Но что бы ни считать датой окончательного разрыва, иудаизм всегда оставался рядом с

христианством. Так, каждую неделю (вот уже 2000 лет) всегда за наступлением священного

дня отдохновения для евреев в пятницу вечером, в субботу вечером наступал священный

день отдохновения для христиан. После того как возжигаются свечи и совершается молитва

о мире, затем открывается Ковчег Завета и читают из Торы, святой книги Закона: Ковчег

открывается

Тора — древо жизни для тех

Кто держит ее крепко и те,

Кто приникают к ней, благословенны.

Ее пути приятны, и все дороги мирны.

Ковчег закрывается.

Конгрегация садится

32

.

Поначалу у христианства было много соперников. В первые два века Империи

процветали мистические культы Изиды, Кибелы и персидского бога-солнца Митры. У них

было несколько очень важных черт, общих с ранним христианством, включая восторженное

единение с божеством, представление о личном Спасителе, или Господе, а также обряды

инициации, похожие на крещение. Эти общие черты составляют предмет исследования

антропологии религии.

Много общего с христианством имел и гностицизм. Поначалу гностики были

философами, «искателями знания», но они привлекали к себе более религиозно

настроенных последователей. Гностики многое заимствовали и из иудаизма, и из

христианства, причем у христианства они заимствовали все больше, так что co временем их

стали считать христианской сектой. Гностики различали Создателя, или Демиурга,

создавшего мир зла, и верховное Божество; так же и в природе человека они различали его

греховную, физическую экзистенцию и божественную сущность, дающую человеку

возможность достичь высших небесных сфер. В Новом Завете упоминается Симон-волхв. В

Риме был известен Валентин (ок. 136-165 гг.), Василид — в Александрии. Маркион (ум. 160

г.) основал секту гностиков, которая просуществовала до V века. По учению Маркиона,

тело Христа не было реальностью, так что не было и Воскресения в физическом смысле;

кроме того, он отвергал Ветхий Завет, поскольку считал, что Иегова иудеев не обладал

полнотой Любви без Бога, как он открылся в Иисусе. Докетизм [еретическое учение в

христологии, утверждающее призрачность Богочеловека] положил начало надолго

затянувшимся спорам о подлинной природе Христа.

Разногласия гностиков с христианами выявили необходимость признанного канона

Писания. Какие из священные текстов были Богоданными, а какие — только творением

человека? Вот какой вопрос занимал христиан на рубеже II и

148 Roma

ПАСХА

Пасха — главный христианский праздник. На Пасху празднуют Воскресение Христа из

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

143

мертвых. Празднику Пасхи предшествует сорокадневный Великий пост и следующая за ним

Страстная седмица (неделя), которая начинается Вербным воскресением. Страстная

седмица достигает кульминации в Страстную пятницу, в страшный час Распятия и

заканчивается бесконечной радостью, когда на третий день (на рассвете воскресения) Гроб

был найден пустым.

В европейских языках в основном Пасха называется одним из вариантов лат. слова

Pascha, которое, в свою очередь, восходит к древнеевр. песах (дословно переход). В

испанском это Pascua, во французском Paques, в валлийском Pasg, в шведском Pask, в

русском и греческом Paskha. B немецком, однако, Пасха называется Ostern — словом,

которое, как и английское Easter, восходит к имени германской богини весны Eostro (Ostara);

из этих последних названий следует, что христиане превратили в свой главный праздник

древний праздник весны, посвященный возрождению жизни после зимы. Они также переняли

и символизм иудейской Пасхи, и распятый Господь стал Пасхальным агнцем.

Помимо различия в наименованиях праздника были также разногласия по поводу

времени его проведения. Первохристиане, следуя практике празднования еврейской Пасхи,

считали, что Пасха приходится

на четырнадцатый день лунного месяца, следующего после весеннего равноденствия. В

325 году на Никейском соборе постановили праздновать Пасху в первое воскресение после

полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

Но вопрос все-таки еще не был решен окончательно, поскольку существовало несколько

астрономических циклов, по которым рассчитывались солнечные и лунные месяцы.

Первоначально расчеты были возложены на великую Александрийскую обсерваторию, но

вскоре между греческой и латинской Церквами возникли разногласия; разногласия возникли

также и между провинциями внутри латинской церкви. В 387 году Пасха праздновалась в

Галлии 21 марта, в Италии — 18 апреля, а в Египте 25 апреля. Попытки последующей

стандартизации имели успех лишь отчасти, хотя в целом время празднования Пасхи

ограничивалось 21 марта — 25 апреля. Православные и католики никогда не соглашались в

том, как определять дату Пасхи. Поскольку же Пасха — переходящий праздник, то и все

другие переходящие праздники отсчитывались от нее: от Пятидесятницы до Вознесения.

Христианская Пасха (Easter) нигде не упоминается в Писании, кроме одного случая, когда в

английский перевод (1613 года) закралась ошибка: в Деян. 12:4 Easter появляется вместо

Passover (еврейской пасхи).

Вот уже в течение двух ты-

сячелетий христианский мир на Пасху наполняется гимнами и песнопениями,

прославляющими «победу Христа над смертью». Для нехристиан эти гимны звучат

угрожающе. Для верных же они стали выражением глубочайшего смысла их существования.

В древности пели гимны IV-ro века: Aurora Lucis rutilat (День приходит с золотым светом),

Finita iam sunt proelia (Вот конец борьбы), или Victimae Paschali Laudes. Самые знаменитые

пасхальные песнопения, включая Salve festa dies, Vexilla regis и Pange lingua gloriosi proelium

certaminis, сочинил Венанций Фортунат (ок. 530-610 гг.), бывший одно время епископом

Пуатье. Лучший греческий пасхальный гимн Anastaseos Imera (День Воскресения), который

иногда поют на мелодию «Lancashire», сочинил Иоанн Дамаскин (ок. 675-749 гг.). Немцы

поют Jesus lebt! Фурхтеготта Геллерта; французы A Toi la gloire, О résuscité!; поляки Chrystus

zmartwychstan jest, греки Hristos Anesti! В англоговорящем мире поют «Христос Господь

воскрес сегодня» на слова Чарльза Весли:

Напрасны камень, стража, печать:

Христос испепелил врата ада.

Напрасно смерть запрещает

Ему восстать,

Христос открывает врата в Рай.

Снова жив наш Славный Царь;

Где, о Смерть, твое жало?

Некогда Он умер,

чтобы спасти наши души;

Где, Гроб, твоя победа?

Аллилуйя.

Древний Рим, 753 г. до н. э. — 337 г. н. э. 149

ДЬЯВОЛ

Во всех традициях, на которых возросла впоследствии европейская цивилизация, остро

осознавалось существование злого начала. В религии доисторических народов и в

фольклоре язычников оно часто принимает форму рогатого животного—дракона, змея,

человека-козы на шабашах ведьм, Соблазнителя, который не может вполне скрыть свои

рога, хвост и копыта. В мифологии классического мира он был

господином подземного царства, а его родословие можно проследить до встречи

Гильгамеша с Хумбаба. [эпос] В ма-нихейской традиции [БОГОМИЛЫ] это был Князь тьмы. Для

Аристотеля он был только отсутствием Добра. Но уже для платоников он был diabolos,

противник, Старый Враг. В Ветхом Завете, в особенности в Книге Иова, он был проводником

греха и неописуемых страданий. В христианской традиции ис-

кушавший Христа в пустыне -это Сатана и падший Люцифер. Этот персонаж становится

центральной фигурой средневековой демонологии и рассуждений Бл. Августина о свободной

воле Бога и допущении зла, а также центральной фигурой шедевров Мильтона и Гете.

Теперь же европейцы потеряли осторожность. Но история Европы без Дьявола — это то же,

что история христианства без Христа.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

144

III веков, но определенное заявление по этому вопросу было сделано только в

Праздничном послании Афанасия Великого в 367 г. Основной корпус Нового Завета —

четыре Евангелия и 13 посланий aп. Павла — был утвержден ок. 130 года, а Ветхого Завета

— то есть древнееврейский канон без апокрифов — ок. 220 года. О других книга, в

особенности об Апокалипсисе или Откровении Иоанна Богослова, спорили еще долго.

[АПОКАЛИПСИС]

Богословские споры показали, что для их разрешения нужен какой-то церковный

авторитет. Одно решение этого затруднения предложил Климент Римский (ум. ок. 90 г.),

выдвинувший учение об апостольской преемственности. Предстоятели христианской

Церкви имели достаточный авторитет, если могли проследить свое посвящение вплоть до

одного из двенадцати апостолов или до признанного их преемника. Сам Климент, бывший

третьим от aп. Петра епископом Рима, свое право на наследие этого престола выводит из

слов «Ты -Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф 16:18). То же с еще большей

силой заявлял Ириней епископ Лионский (ок. 130-200 гг.), в своих посланиях против

гностиков:

«Величайшая и древнейшая из церквей, известная всем, [есть та] которая была основана

в Риме апостолами Петром и Павлом... Всякая другая Церковь, то есть верная во всем

остальном, должна быть приведена в гармонию [с Римом] авторитетностью своего

происхождения. И именно там

Предание, восходящее к апостолам, сохраняется...»

33

. В этих словах было изложено

существо католической традиции.

До сих пор остается несколько соперничавших источников власти и авторитета, а

апостольская преемственность, как ее понимают в Риме, никогда не стала общепризнанной.

Но прямое соприкосновение с апостолами очевидным образом доставляло славу. Помимо

Климента Римского к апостольским мужам принадлежали еще Игнатий Антиохийский,

Папий Иерапольский и Поликарп из Смирны (ок. 69-155 гг.), который пострадал в Смирне,

где был сожжен.

Гонения на первых христиан представляют собой спорный вопрос, а реальные размеры

этих преследований трудно определить по мартирологам заинтересованной стороны.

«Церковные писатели IV и V веков, пишет Гиббон, приписывали римским магистратам

такую же непреклонную и непримиримую горячность, какая наполняла их собственные

сердца»

34

. Однако время от времени гонения действительно возникали. Нерон, например,

сделал христиан «козлом отпущения» после пожара в Риме в 64 году. Это было не

характерно для обычной терпимости римлян к национальным религиозным культам, как

иудаизм, к которому поначалу относили и христианство. Домициан, потребовавший, чтобы

ero почитали как Dominus et Deus, казнил христиан, отказывавшихся это делать, как

«атеистов». Марк Аврелий санкционировал жестокое гонение в Лионе в 177 году. Но

150 Roma

лишь император Деций (249-251 гг.) в 250 г. приказал всем поданным приносить жертвы

признанным (государством) божествам под страхом смертной казни. По прошествии

некоторого времени Диоклетиан в 303 году приказал разрушить все христианские церкви и

сжечь все Библии. Это Великое гонение продолжалось 13 лет и стало прелюдией к

установившемуся в следующее правление режиму общей терпимости. Особенно сильные

гонения вызывали обратный эффект, так что капитуляция Римской империи перед

христианством была завоевана кровью мучеников. [КАТАКОМБЫ]

Священство как отдельное от мирян сословие формировалось постепенно. Епископское

служение как служение руководителя общины и диаконское служение оформились раньше,

чем пре-

свитерское, т.е. священническое, с которым было связано исключительное право на

отправление священнических функций. Титул патриарха, «отца» епископов в провинции

или отдельной стране, долгое время употреблялся очень непоследовательно. Причем

епископ Рима не имел особого статуса, а особая роль главы христианской общины в

столице исчезла, поскольку сама столица была перенесена. В этих условиях христиане Рима

подвергались даже особенно ожесточенным преследованиям. В ранние века христианства

целая вереница епископов сменяет друг друга на «престоле Св. Петра», но ведущую роль в

делах Церкви они начинают играть только с V или, как некоторые считают, с VII века.

Начиная с IV в., Отцами Церкви стали называть всех тех, кто играл особенно важную

роль в

КАТАКОМБЫ

Вера в воскресение из мертвых придавала в общинах первохристиан особый смысл

погребению; в двух милях за римскими стенами Аврелия, рядом с Аппиевой дорогой,

находится район Ad Catacumbas, где, опасаясь своих врагов, первохристиане хоронили

почивших в подземных галереях. С XVI века обнаружено 42 катакомбы. Они представляют

собой сложное переплетение туннелей на пяти-шести уровнях, соединяющих множество

камер и фамильных loculi (ниш), (собственно, могил). Самые древние погребения, такие, как

гробница Флавии Домициллы, жены консула 95 г., относятся к концу I века. Но большинство

появилось во время гонений на христиан в III веке. В катакомбах никогда не жили; но при

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

145

христианских правителях они стали излюбленным местом встреч, где проводились

празднования и строились часовни в память святых и пап. Большинство надписей было

сделано именно в это время. Например, в ката-

комбах Претекста имеется надпись, связанная с одним из пострадавших дьяконов папы

Сикста, св. Януарием, который был арестован вместе с Сикстом 6 августа 258 г.:

BEATISSIMO MARTYRI IANUARIO DAMASUS EPISCOP FECIT (епископ Дамас [этот монумент

посвятил] блаженному мученику Януарию).

Самый большой такой комплекс — Катакомбы Св. Каллиста был сооружен бывшим

рабом, который стал папой в 217-222 гг. Здесь имелась папская комната (и в ней погребения

совершались до папы Мильтиада (ум. 314 г.), крипта св. Цецилии и крипта Таинств, где

сохранилась настенная живопись исключительной ценности. Катакомбные изображения,

посвященные духовным предметам и будущей жизни, были чрезвычайно символическими.

Излюбленными здесь были изображения голубя, якоря, дельфина, рыбака, Доброго

Пастыря, Ионы — предтечи Воскресения.

В V веке катакомбы подвергались ограблению готами и

вандалами, вот почему многие реликвии были перенесены в городские церкви; поскольку

же Второе пришествие, по видимости, откладывалось, то постепенно стали отказываться от

погребения в подземельях. И христиане продолжали посещать лишь немногие места в

катакомбах, в том числе крипту Св. Себастьяна, как об этом узнали горожане уже в Средние

века, когда стали прятаться в катакомбах от чумы.

У катакомб Св. Василия находится церковь, которая связана с самой знаменитой

христианской легендой Рима. Спасаясь от гонений, на Аппиевой дороге апостол Петр

встретил Христа и спросил Его: Domine, quo vadis? (Камо грядеши, Господи?). Христос

ответил: «Иду в Рим снова пострадать». Петр вернулся назад и стяжал мученический венец.

Три из сорока двух катакомб — у Виллы Торлонии, у Винья Рандатини и у Монте Верде —

еврейские.

Древний Рим, 753 г. до н. э. — 337 г. н. э. 151

делах Церкви в предшествующий период. Апологеты — от Аристида Афинского до

Тертуллиана (155-255 гг.) — постепенно сформулировали, в чем состоят верования

православных. Другие, включая Ипполита (165-236), Климента Александрийского (ок. 150-

215 гг.), Оригена (185-250 гг.) и Киприана Карфагенского (умер в 258 г.), почитались как

защитники веры против язычников и еретиков. Патристика, или писания Отцов Церкви,

заканчивается лишь с Иоанном Златоустом (347-407 гг.).

Ересь — понятие, конечно, тенденциозное. Такое обвинение одна группа верующих

выдвигала обычно против другой группы верующих, и оно могло существовать только

потому, что обвинители претендовали на монопольное обладание догматической истиной.

В истории христианства оно появляется только во II-III вв., когда начинает вырисовываться

общий консенсус. Большинство Отцов Церкви были в той или иной степени еретиками.

Главные ереси, как они определялись позднее, — это докетизм, монтанизм, новатианизм,

аполлинарианизм, несторианство, евтихианство, арианство, пелагианство, донатизм,

монофизитство и монофелитство. Из них особенно важно было арианство, поскольку у него

оказалось множество последователей в самой Империи и вне ее. Арий (ок. 250-336 гг.),

пресвитер в Александрии, считал, что Христос как Сын Бога не мог во всей полноте

обладать божественностью Бога Отца. В связи с этим учением собрался Первый вселенский

собор, который арианство осудил. Но при поддержке императора Констанция II арианство

вновь возродилось, причем его переняли некоторые варварские народы, в первую очередь

готы. Арианство не было изжито до VI в. и даже разделилось на три под-ереси:

аномоинство, хомоинство и полуарианство. [БРИТО]

Христианское монашество по происхождению было восточным явлением. Св. Антоний

Великий (ок. 251-356), выступавший против Ария и основавший первую монашескую

общину, был родом также из Александрии.

Таким образом, христианские понятия и практика, которые со временем получили

название католической (всеобщей) и православной (правильной), сложились лишь по

прошествии долгого времени и в результате жарких споров. В окончательном виде они

были определены четырьмя

Отцами (Учителями) Церкви IV века: свв. Мартином, Иеронимом, Амвросием и

Августином. ПОМИМО споров о Логосе, которые вскоре отступили на второй план перед

христологическими спорами, они также занимались учением о Благодати, Искуплении и

Церкви, Таинствами, Крещением и Евхаристией, и в первую очередь — учением о Св.

Троице. В 325 г., когда император Константин созвал Первый Вселенский собор в Никее в

Малой Азии, 300 делегатам было предложено подытожить основные положения

христианской веры. Среди делегатов возобладали александрийцы, в особенности анти-

ариане, или тринитарии, во главе с Афанасием (ок. 296-373). Среди собравшихся было

очень мало западных епископов — только из Кордовы и Лиона. Отсутствовавший епископ

Рима Сильвестр I был представлен двумя легатами. Выработанный собравшимися текст,

представлял собой комбинацию формулы крещения, как она употреблялась в Иерусалиме, и

известной идеи гомоусии, или единосущности. Никейский Символ веры с тех пор

объединяет всех христиан:

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем

и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

146

Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога

истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от

Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет

конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем

и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную

и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь

35

.

Прошло 300 лет с тех пор, как Христос ходил по Галилее.

152 Roma

Босфор, 4 ноября 1079 г. от основания Рима.

Вскоре после того, как император Константин отдал приказ казнить своего законного

наследника, он провел торжественную церемонию в честь основания новой столицы. Он

заложил первый камень в западную стену в том месте, где она подходит к морю.

Помогавший ему философ-неоплатоник Сопатр выступал в роли telestes (волхва) и произвел

некоторые волхования, дабы обеспечить процветание города. Присутствовал также

Претестат, понтифик максимус из Рима, который, как говорят, привез с собой самый

священный римский талисман — Палладиум, чтобы заложить его у подножия статуи

основателя города на новом форуме. «Солнце было в знаке Стрельца, но правит этим часом

Рак»

36

.

Четыре года спустя, 1 1 мая 1083 г. (330 г. н. э.), новыми церемониями торжественно

отмечали начало жизни вновь заложенного города. После недавней казни Сопатра и еще

одного языческого философа Канонариса, который выкрикнул: «Не восставай на наших

предков!», — Константин теперь возглавлял грандиозное торжество инаугурации города.

Город официально назвали Константинополь, или Nova Roma. Молитвы богине Тюхе

(Счастье) — гению-покровительнице города смешивались с христианскими (Господи

помилуй). В Цирке у Храма Кастора и Поллукса проводились пышные игры, но без

гладиаторских боев. На Форуме сняли покрывало с огромной статуи императора, для

которой скульптурную голову Константина водрузили на древний колосс Аполлона; статуя

высилась на гигантской порфировой колонне. По всей вероятности, другую небольшую

позолоченную статую Константина с крошечной Тюхе на вытянутой руке торжественно

пронесли в процессии с факелами. Такая процессия вскоре стала традиционной на

ежегодном Дне основателя в Константинополе. У Тюхе был приваренный ко лбу крест. Все

императоры впоследствии должны были простираться перед ней ниц. Были отчеканены

новые монеты и медали с изображением Константина и надписью TOTIUS ORBIS

IMPERATOR.

Нелегко было выбрать место для нового города. Императору нужен был город, который

бы мог использовать преимущества водных путей через Босфор и Геллеспонт. Поначалу он

при-

сматривался к Халкидону на азиатском берегу Средиземноморья. Потом направился к

древнему Илиону (Трое), легендарную связь которого с основанием Рима он мог

использовать как символическую. Он посетил поля Трои и наметил границы нового города

на месте, которое почиталось как гробница Гектора. Уже возвели ворота (их можно видеть

и сегодня), но император вновь изменил решение и по морю прибыл в небольшой город

Византий на европейском берегу, где он совсем недавно провел победоносную осаду. Здесь,

наконец, совпали и практические нужды, и предзнаменования. Позднее говорили, будто

Константин сам обозначил линию стен. Выступая широким и размашистым шагом с копьем

в руке, он оставил далеко позади своих спутников. Когда один из них крикнул: «Сколько

еще идти, Василевс?» — Он, говорят, ответил загадочно: «Пока не остановится Тот, Кто

шагает впереди меня».

Чтобы превратить маленький Византий в великий Константинополь, нужны были

великие и скорые труды. Стена Константина прошла через весь полуостров от залива

Золотой Рог до Мраморного моря, к которому выходила примерно в двух милях западнее

древнего акрополя. Форум Константина был построен прямо у старой стены Византия.

Районы Сикее (Галата) и Влахерна по разные стороны Золотого Рога были обнесены

собственными отдельными укреплениями; в основном же старый город был снесен и

разрушен. Изысканная гранитная колонна Клавдия Готика (Claudius Gothicus), возведенная

в 269 г., после знаменитой победы, была сохранена на мысе и смотрела через море на Азию.

Константинополь, как и Рим, стоял на семи холмах, которые уже вскоре покрылись

частными и общественными зданиями. Сделанное 80 лет спустя описание упоминает

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

147

Капитолий, или школу, Цирк, два театра, 8 общественных и 153 частные бани, 52 портика, 5

зернохранилищ, 8 акведуков, 4 зала собраний, 14 церквей, 14 дворцов и 4388 жилых зданий,

представляющих исключительную архитектурную ценность. Для украшения этого

мегаполиса из Греции привезли множество произведений искусства: пифийского Аполлона,

самосскую Геру, олимпийского Зевса [ЗЕВС], Палладу из города Линд с острова Родос.

Только перед одной Св. Софией было уста-

Древний Рим, 753 г. до н. э. — 337 г. н. э. 153

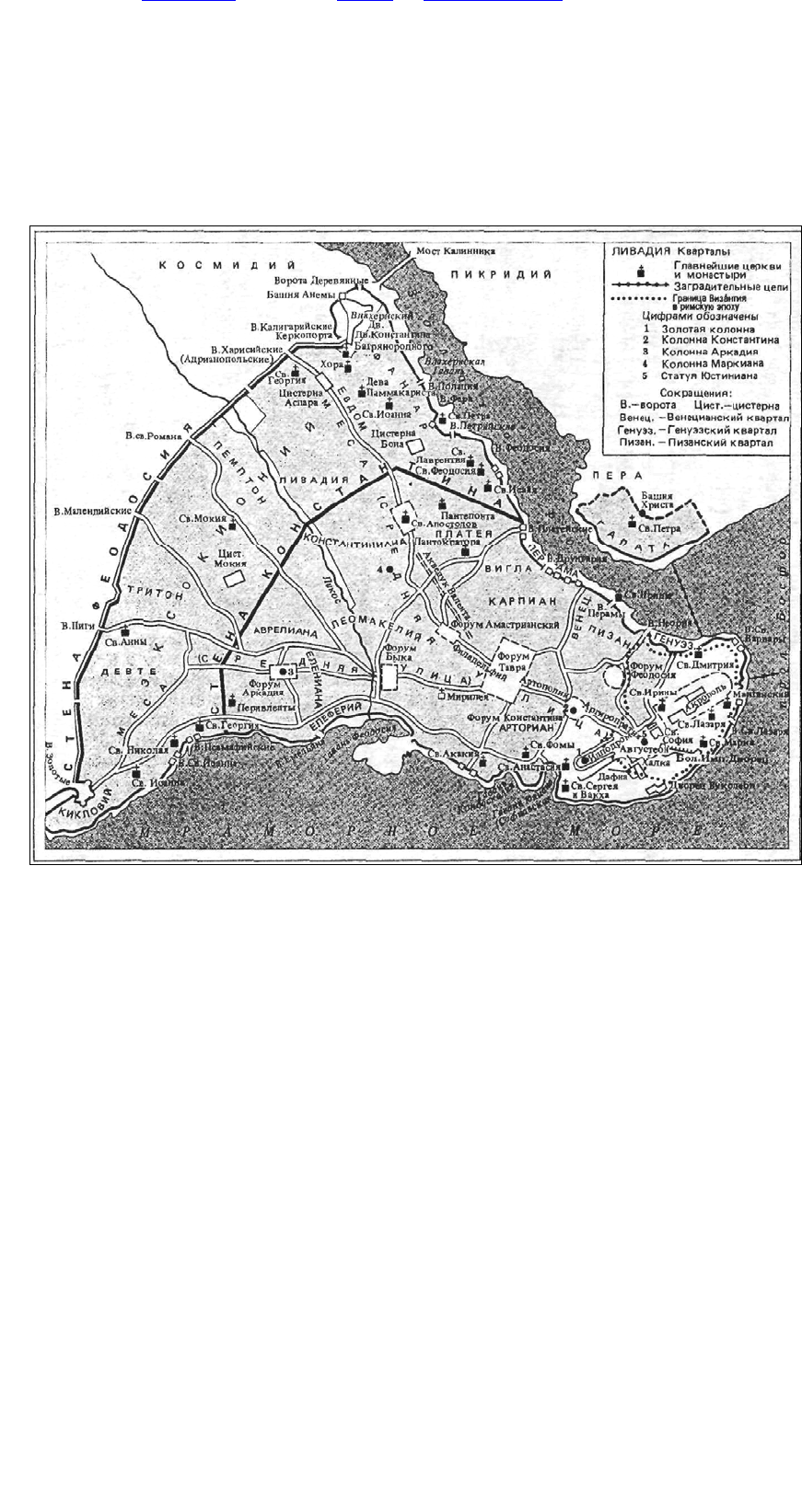

Карта 9

новлено 427 статуй. Из окрестных поселений насильно свозили колонистов. Для их

прокормления и ежегодных раздач из Египта, Сирии и Малой Азии в Константинополь

направлялись флоты с зерном. Константинополь следовало возвести в рекордно короткое

время, поэтому его соседей разоряли, опустошали, обрекали на голод.

О личности Константина ходило множество домыслов. Как первый христианский

император,

он был предметом беззастенчивой агиографии. «Речь и мысль смолкают, — писал

Евсевий Кесарийский, первый его биограф, — когда я в духе взирал на эту трижды

благословенную душу, соединенную с Богом, свободную от всего смертного, в одеждах,

сияющих как молнии и в еще более сияющей диадеме»

37

. Для хулителей же он был

одиозным лицемером, тираном и убийцей, репутация которого только несколько улучшена

обращением на смертном ложе и подделками последу-

154 Roma

ющего времени. Гиббон, который очень не любил христианские легенды, тем не менее

склоняется к более великодушной оценке и подчеркивает таланты, на которые бросали тень

только экстравагантности старости. Константин был «высок ростом и величав,

сообразителен... неустрашим в бою, приветлив в мирное время... воздержан по присущему

ему благоразумию... Он заслужил право называться первым императором, который открыто

исповедал христианство»

38

.

Несмотря на известное благочестие его матери, трудно сказать, насколько можно

признать Константина христианином по существу. Он публично исповедовал свой долг но

отношению к Единому Богу; но большинство его действий, включая Эдикт о

веротерпимости, можно легко объяснить и как политические приемы языческого владыки.

На празднованиях в Константинополе его особенно заботили доказательства поклонения

ему самому. В то же время он усердно строил церкви даже в Риме, где им были заложены и

собор Св. Петра, и Латеранская базелика Св. Иоанна. В 321 г. он ввел всеобщее соблюдение

воскресного дня как дня отдыха. Как это было тогда принято, он долго откладывал

принятие крещения и был окрещен только на смертном ложе епископом Евсевием

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

148

Никомедийским, арианином. Епископу Рима он не предоставил никаких преимуществ.

Константину весьма нравилась все возраставшая театральность культа поздней Империи.

Как Sol Invictus (Непобедимое Солнце) он унаследовал от Диоклетиана практику adoratio

purpurne (поклонение порфире), а его окружение изъяснялось льстивым языком восточного

деспотизма. Публичное искусство принимало все более застывшие формы, становилось

формальным, как это видно по фризам на Арке Константина. Интеллектуальная жизнь

двора Константина подчинялась главному стремлению: примирить подъем христианства с

традиционной культурой. Константин поручил обратившемуся в христианство ритору

Лактанию (которого он знал еще раньше в Тревире) не только обучение сына Криспа, но и

систематическое изложение христианского мировоззрения, что и было сделано в Divinae

Institutiones.

Описание положения христианской религии в правление Константина было, должно

быть, старательно выверено. После Миланского эдикта (313 г.)

Церковь пользовалась преимуществами терпимого отношения к ней властей, получала

постоянный доход, а Никейский Символ веры знаменовал оформление последовательного

учения. А между тем Церковь была еще чем-то вроде небольшой секты на ранних стадиях

своего институционального развития. Еще отсутствовали высшие церковные власти, не

установился канон Священного Писания, не родились еще великие Отцы Церкви: от Иоанна

Златоуста до Блаженного Августина. Величайший ересиарх Арий пользовался

значительным влиянием при императорском дворе с тех пор, как был возвращен из ссылки

в 334 г. (Арианству предстояло стать господствующей доктриной в следующее правление.)

В Африке только что удалось одолеть донатистов. За пределами Империи христианство

росло только в Армении и Абиссинии. Время отдельных преследований миновало, но

«разделение христианского мира препятствовало уничтожению язычества».

В 330 г. Империя была в лучшем состоянии, чем за многие десятилетия до того. Восток

и Запад воссоединились. Установился всеобщий мир. О Константиновых реформах

пренебрежительно отзываются как о «робкой политике разделения того, что едино,

сглаживания всего, что выдается, страха перед любой активностью, расчета, что слабейшая

воля будет самой послушной». Но эти реформы дали в свое время Империи возможность

отдышаться. Армию удалось взять под контроль, разделив юрисдикцию префектов

претория на соперничавшие кавалерию и пехоту, выделив отборные дворцовые войска в

противовес второсортным силам на границах и набрав множество офицеров и

вспомогательные наемные войска из варваров. Грандиозные строительные проекты

императора и его немалые усилия по восстановлению дорог и почтовой системы

оплачивались за счет очень высоких налогов на землю. Организованные в широкую сеть

императорские посланцы, которые выполняли роль государственных шпионов, держали в

страхе потенциально недовольных.

У Константина не было плана, как избежать вечной проблемы передачи власти

наследнику. Когда-то он убил старшего сына по доносу об участии в заговоре, но у него

оставались еще три сына — Константин, Констанций и Констант, любимый племянник и

три брата. За два года до смерти он разделил между ними Империю, наделив сыно-

Древний Рим, 753 г. до н. э. — 337 г. н. э. 155

вей статусом цезарей. Однако они не оценили его щедрости: Константин II погиб во

время вторжения на территорию Константа. Констант погиб от руки узурпатора Максенция.

Констанций II истребил оставшихся родственников и унаследовал от Максенция Империю.

После хаоса, царившего в предшествующем столетии, экономика империи вновь

пережила некоторый подъем и стабильность. Щедрость к населению уменьшилась по

сравнению с предшествующим периодом, но провинциальные города, особенно в

пограничных районах Центральной Европы, по-прежнему проводили общественные

работы, которыми весьма гордились. Налоговые реформы Диоклетиана, основанные на

оценке рабочей силы в сельском хозяйстве, заложили основу для регулярного планирования

бюджета. Но они же привели и к росту бюрократии. Слышались нарекания на то, что число

сборщиков налогов становилось чуть ли не больше, чем налогоплательщиков. Чеканка

золотой монеты (при соотношении 60 монет на золотой слиток весом в фунт) остановила

обесценивание медных денег и заложила основание стабильной валюты Византии.

Границы Империи оставались неприкосновенными; они даже на какое-то время слегка

расширились. В 297 г. у Персии удалось отнять ценную провинцию Армению, где

романизация и христианство стали основой устойчивой и развитой культуры. Для более

эффективного управления Империя была разделена на четыре префектуры: Восток

(Константинополь), Иллирик (Сирмий), Италия и Африка (Медиолан) и Галлия (Трир). На

Западе, в Британии опустошительные набеги пиктов и скоттов были остановлены

экспедицией отца Константина. Настроенных сепаратистски императоров Британии

Караузия и Аллекта заставили подчиниться. На юге мавританские племена наступали на

романскую Африку.

Но самые важные перемены на политической и этнической карте Европы происходили

за пределами Империи и никак не отразились в документах. Громадный ареал господства

кельтов стремительно сокращался. Западные форпосты кельтов в Британии и Галлии уже

были значительно романизированы. Исконно кельтские районы в центре Европы были или

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

149

опустошены, или завоеваны, или разорены в ходе продвижения герман-

ских и славянских племен (см. Глава IV). По обе стороны границы на Рейне уже осели

франки. Готы уже завершили свой продолжительный переход от Вислы до Днепра. Славяне

продвигались на запад в центр Европы, где кельтская Богемия шла по пути славянизации.

Балты уже дошли до Балтики и расселились там. Финно-угры, разделившись, продвигались

к своим будущим территориям: финны остановились на переходе от Волги к Балтике,

мадьяры осели на одном из промежуточных пунктов вдоль южных степей. Кочевники и

морские разбойники пока оставались вне Империи по ее границам. Скифы были только

далеким воспоминанием, гунны все еще пребывали в Центральной Азии. Скандинавы уже

достигли Норвегии, как это видно по их древнейшим руническим надписям.

Представления Константина о внешнем мире определялись, по-видимому, состоянием

внешних сношений РИМСКОЙ империи. Китай, который все еще находился в состоянии

раздробленности после хаоса недавно завершившегося Троецарствия, был известен по

хрупким контактам вдоль шелкового пути. В 284 г. его посетили послы Диоклетиана.

Номинально Китай находился под властью династии Хань, влияние которой медленно

распространялось с севера на юг. Он в значительной степени отказался от конфуцианства и

благодаря расцветавшему здесь буддизму устанавливал крепкие культурные связи с

Индией. Индия, северные районы которой только что перешли под власть императоров

династии Гупт, величайших покровителей индийской культуры и искусства, была больше

известна Риму и ближе ему. Известия о том, что Чандрагупта I был коронован в государстве

Магадха в 320 г., дошли до Константинополя, конечно, через Египет. Египет был также

источником сведений об Абиссинии, ставшей целью христианских миссионеров из Сирии и

Александрии. Особый интерес был у Рима к сасанидской Персии, с которой у него была

протяженная и ненадежная граница. Персия отвергла эллинизм предшествовавшей эпохи и

перешла к воинствующему зороастризму. За 60 лет до этого здесь был казнен Мани,

проповедник дуалистического манихейства, стремившийся соединить принципы

зороастризма с христианством. Мальчик-царь Шапур II (310— 379) все еще находился во

власти своих священ-

156 Roma

ников и могущественных опекунов, которые не только завершали работу но

определению корпуса священного писания Авесты, но и без устали и пощады истребляли

всех диссидентов. Мир между Римом и Персией продержался 33 года до смерти

Константина.

Основание Константинополя в 330 г. как событие чрезвычайное весьма способствовало

развитию представления, что правление Константина было как бы линией раздела между

древним и средневековым периодами. За такую границу, однако, могут быть приняты и

другие соперничающие даты: в 392 г. на престол взошел Феодосий I, первый император

полностью христианской империи; в 476 г. пала Западная Римская империя (см. с. 240); в

622 г. поднимается ислам, разделивший бывшую Римскую империю на мусульманскую и

христианскую сферы (см. с. 251 — 58); в 800 г. Карл Великий восстанавливает

Христианскую Западную империю (см. сс. 298-306). Если мы займемся со всей

серьезностью поисками такой границы, то окажется, что юный Константин принадлежал

античному миру, а в старости — миру средневековому.

Гораздо важнее оценивать для каждого периода, как соотносились тогда наследие

прошлого и совокупность новшеств — то есть то, что профессиональные историки иногда

называют «непрерывностью» и «прерывностью». В этом смысле можно с уверенностью

сказать, что никакого существенного нарушения указанного баланса в Константинополе в

330 г. не произошло.

Конечно, город Рим терял свое значение, тем более что Константин упразднил

преторианскую гвардию и сравнял с землей их римскую штаб-квартиру. Но значимость

Рима давно уже уменьшилась. И если посмотреть на все в перспективе позднейшего

времени, Рим только выиграл, утратив контроль над обреченной на распад Империей,

поскольку не был больше так тесно связан с ее судьбой. Ему предстояло найти себя в новом

качестве как местопребывание самого могущественного христианского иерарха. Однако

пока епископ Рима ничего не решал. Сильвестр I (314— 335 гг.) не присутствовал на

Арльском соборе, который был созван Константином в 314 г. для того, чтобы покончить с

донатистами, не присутствовал он и на Вселенском соборе в Никее.

Большинство историков были бы склонны признать, что ядро греко-римской

цивилизации, как она оформилась на последних этапах существования античного мира,

следует искать прежде всего и больше всего в Империи, а во вторых, в сложном культурном

плюрализме, которому Империя потворствовала и к которому была терпима. Сущность же

средневековой цивилизации заключалось, напротив, в общности христианского мира и в его

исключительно христианской культуре. Эта цивилизация развилась в смешении народов

бывшей Римской империи и тех народов, которые никогда в Римскую империю не входили,

на территории, которая только отчасти совпадала с территорией Империи. В 330 г. из

многих процессов, которые привели к переходу от одной цивилизации к другой, начались

еще очень немногие. Сам Константин не был европейцем.

Не следует также забывать и последовательности событий. Константина от Карла

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

150

Великого отделяло гораздо больше времени, чем от Цезаря и Августа. В действительности,

их разделял такой отрезок времени, который понадобился всей современной истории, чтобы

пройти путь от Ренессанса до сегодняшнего дня.

Но Константин действительно насадил одно историческое представление: а именно, что

христианство совместимо с политикой. Сам Иисус Христос решительно отвергал какое-

нибудь участие в политике, и до Константина христиане не стремились к власти как

средству достижения своих целей. После Константина христианство и политика шли уже

рука об руку. И в этом, на взгляд пуристов, был момент разложения.

Поэтому вполне логично, что именно в Константинополе вскоре зародилась

христианская власть. Официально Константинополь стал столицей Римской империи в 331

г., в первую годовщину его инаугурации, и оставался таковой более тысячи лет. Уже в

течение жизни первых двух поколений он стал преимущественно христианским, и

количество церквей превзошло количество языческих храмов, пока наконец эти храмы не

были запрещены. Константинополь стал сначала источником, а потом сердцем

Византийского государства — этого старшего брата средневекового христианского мира и,

несмотря на пристрастия приверженцев западной цивилизации, важнейшей составляющей

европейской истории.