Цейтлин Н.А. Из опыта аналитического статистика

Подождите немного. Документ загружается.

3

СО ошибки воспроизводимости откликов S

yj

,

(

)

3,1∈j (см. табл. 2) оценивали по

результатам опытов, проведенных в центре плана.

3) Проверяли гипотезы [Ф(3)Р4] о том, что дисперсии

(

)

2

,1,3

иyj

jσ ∈

погрешности измерения

откликов ничтожно малы по сравнению с дисперсиями

2

yj

σ

воспроизводимости откликов У

j

.

Приняли

1

k

α = 0,1. Вычислили статистику Фишера [Ф(5)Р4] с 6 и 46 степенями свободы; оценку

F

α

ˆ

определили по таблицам [11]. Для случаев j ∈ (1, 2, 3) гипотеза (6 отклоняется; для случая

j = 2 эта гипотеза не отклоняется (

F

α

ˆ

= 0,2), что свидетельствует о недостаточной точности метода

определения концентрации окиси кальция в растворе.

4) Методом регрессионного анализа [6] получили следующие эмпирические функции

регрессии (ЭФР):

у

1

= 5,773 + 1,789х

1

– 1,121х

2

+ 1,371х

3

+ 1,221х

3

х

4

;

t

α

ˆ

= (10

-5

10

-4

10

-4,5

10

-4,3

); (2)

у

2

= 82,28 + 20,45х

4

+ 17,00х

1

х

4

+ 13,41х

3

х

4

- 13,06х

1

х

2

х

4

;

t

α

ˆ

= (< 10

-5

< 10

-5

< 10

-5

< 10

-5

);

(3)

у

3

= 185,4 + 25,23х

3

+1,97х

1

х

3

– 51,46х

2

х

4

– 46,53х

2

х

3

х

4

;

t

α

ˆ

= (< 10

-5

0,07 < 10

-5

< 10

-5

). (4)

После ЭФР (2) - (4) приведены векторы

t

α

ˆ

уровней значимости соответствующих коэффициентов

регрессии (в ЭФР (2) - (4) оставили только значимые коэффициенты).

5) Проверяли гипотезы H

0j

№ 2 [Т3Р1] о равенстве нулю сумм квадратичных эффектов [6]:

4

0

1

:0

jjii

i

H β

=

=

∑

против

(

)

(

)

4

1

1

:0,1,3,1,4,

jjii

i

Hjiβ

=

≠∈∈

∑

(5)

где β

jii

- коэффициенты регрессии при квадратичных членах

2

i

x . Проблема кривизны поверхности

отклика не представляет особого интереса, поэтому приняли

0

k

α

= 0,001 [Т2Р1]. Вычислили

статистику Стьюдента

(

)

1110,5

000

ˆ

/(),1,3

jjjyj

tybSNNj

−−−−

=−+∈

(6)

с 6 -ю степенями свободы, где

j

y

0

- среднее значение отклика в центре плана; b

0j

- свободный

член ЭФР; S

yj

- СО отклика; N = 16 и N

0

= 7 - числа опытов в ПФЭ 2

4

и в центре плана,

соответственно. Значения

t

α

ˆ

(см. табл. 2) определяли по номограмме [9; Рис. 4Р1]. Гипотезы (5)

не отклонили.

6) Вычисляли остаточные СО откликов S

0yj

[6] (см. табл. 2).

7) Проверяли гипотезы H

0j

№ 17 [Т3Р1] об адекватности ЭФР (2) - (4):

(

)

22

00

:,1,3

jyjyj

Hjσσ=∈

против

22

10

:,

jyjyj

H

σσ

>

(7)

где

2

0yj

σ - остаточные дисперсии моделей регрессии. Ответственность большая; предпочтительна,

естественно, гипотеза Н

0

, поэтому приняли

0

k

α

= 0,1 [Т2Р1]. Вычисляли статистику Фишера [6;

Ф(48)Р1]

22

0

/

ˆ

yjyj

SSF = с 11 и 6 степенями свободы (табл. 2). В случаях j ∈ (2, 3) результаты

опытов не противоречат гипотезам (7) об адекватности ЭФР (3) и (4). ЭФР (2) можно считать

адекватной лишь с учетом обычной ответственности за выводы (при

0

k

α = 0,04, см. табл. 2).

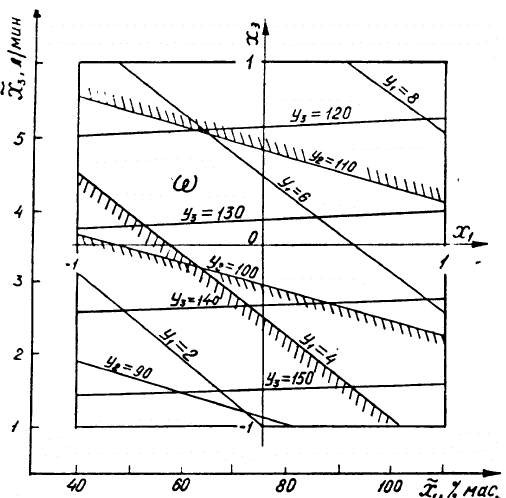

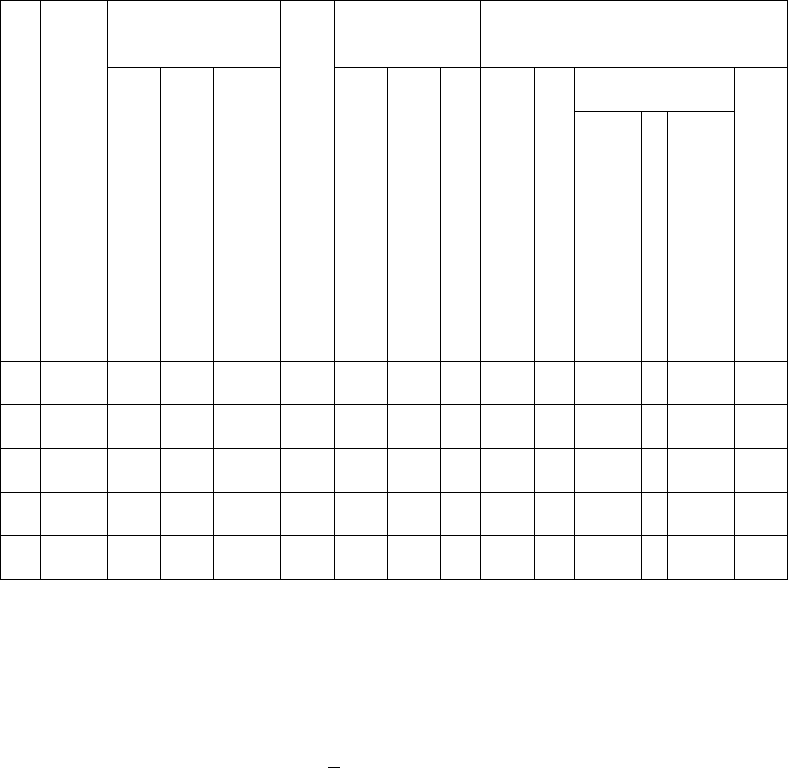

На рисунке представлены графики ЭФР (2) - (4) в окрестности компромиссной области

ω

факторов, то есть такой области, в которой качество продукции (окиси магния) является

удовлетворительным по всем трем показателям у

1

, у

2

и у

3

.

4

Рисунок.

Поверхности откликов, полученные при исследовании процесса карбонизации

шламов рассолоочистки:

область

ω

соответствует удовлетворительному качеству продукции.

Литература

1. Horiguchi, Atoda T. Carbonation of an Agueous Suspension Containing a Magnesia Compound. I.

Carbonation of an Agueous Suspension Containing Magnesium Hydroxide at 25°C. - J. Sci. Res. Inst. (Tokyo).

1951, vol. 45, p. 144 - 153.

2. Еvans R. L., С1air H. W. Carbonation of Agueous Suspensions Containing Magnesium Oxides or

Hydroxides. - Ind. Eng. Chem., 1949, vol. 11, № 12, p. 2814 - 2817.

3. Janu A., Dinescu A., Batca-Cerbu A. Improving the procedure for obtaining magnesium oxide from dolomites

by carbon dioxide. - Bul. Inst. Politeh. Bucuresti. 1971, v. 33(3), p. 29 - 37. - Chem. Abstrs, 1973, vol. 78, 6004 m.

4. Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических

исследованиях. - M.; Статистика, 1974. - 191 с.

5. Леман Э. Проверка статистических гипотез. - M.: Наука, 1964. - 91 с.

6. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. - M.: Мир, 1977. -552 с. Авт.:

К. Хартман, Э. Лецкий, В. Шефер и др.

7. Оуэн Д. Б. Сборник статистических таблиц. Выч. центр. - M.: Изд-во АН СССР, 1966. - 586 с.

8. Большев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. - M.: Наука, 1965. - 464 с.

9. Воуd W. С. A Nomogram for the «Student» - Fisher t-test. - Am. Stat. Ass. Journ., 1969, № 64, p. 1664 -

1667.

10. Stammberger A. Uber einige Nomograinme zur Statistik. - Fertigungstechnik und Betrieb. 1966. В. 16. S.

260 - 263.

11. Справочник по надежности. Под ред. Б. Р. Левина. Т. 1. -M: Мир, 1969. - 498 с.

8.3. Процессы и аппараты. Исследование влияния параметров газожидкостного потока

на процесс сепарации жидкости в каплеуловителе с коническим завихрителем

В одноимённой работе (Фотченко В. М., Цейтлин Н. А., Сухопарова Р. П., Летюк А. И. - В

кн.: Технология и автоматизация содового и смежных производств: Труды. Т.61/НИОХИМ.

Харьков, 1985, с. 43-53.) предпринята попытка проиллюстрировать практическое решение

проблем статистически оптимального планирования эксперимента, построения и

интерпретации регрессионных моделей, статистических выводов и компактного представления

минимально необходимых статистических оценок в отчёте. Теперь «простому» специалисту в

предметной области, стоящему перед задачами, аналогичными тем, что описаны в статье,

должно быть легче прийти к содержательным выводам в соответствии с его взглядами на

важность своей задачи.

Теория планирования эксперимента даёт экспериментатору, в основном, общие

представления об оптимальном плане. Настоящая работа являет собой редкий пример

обстоятельного следования методологии сложного инженерного эксперимента и большой

тщательности, с которой соавторы - экспериментаторы подошли к решению

исследовательских задач и интерпретации полученных формул.

На предприятиях химической и других отраслей промышленности в тепло - и

массообменных аппаратах широко используются различные типы устройств для сепарации

жидкости из парогазовых потоков, многие из которых работают не эффективно.

Например, в сепарирующих устройствах выпарных аппаратов на большинстве содовых

предприятий унос продукта с вторичным паром велик и достигает нескольких граммов на 1 кг

вторичного пара.

В настоящей работе описана методика экспериментального исследования тонкой сепарации

и изложены результаты разработки компактных устройств для очистки вторичного пара с целью

существенного снижения уноса солей до содержания их не более 50 - 100 мг на 1 кг пара.

В качестве базовой конструкции для разработки сепаратора был выбран каплеуловитель

типа АТЗП [1] с аксиально-тангенциальным завихрителем и периферийным вводом потока.

Основными его преимуществами по сравнению с завихрителями других типов [1] являются

наименьшее гидравлическое сопротивление, лучшая организация потоков фаз, сводящая к

минимуму вторичный унос, простота конструкции и технологии изготовления.

Цель работы - выявить влияние параметров газожидкостного потока, поступающего

на сепарацию, и факторов, изменяющих эти параметры в самом каплеуловителе, на отклики

- параметры, характеризующие эффективность работы аппарата

.

Каплеуловитель типа АТЗП был установлен на гидродинамическом стенде, позволяющем

для системы воздух - вода подготовить газожидкостный поток с заданными характеристиками и

варьировать выбранные факторы (табл. 1) в необходимых пределах. Из гидродинамики

газожидкостных систем [2] следует, что для кольцевых течений [3] рекомендуемый интервал

развития неустойчивости нисходящего течения пленки и обращения его вверх в восходящем

потоке газа составляет 7 - 14 м/с. Это определило выбор интервала варьирования фактора х

1

-

нагрузки по газу.

По данным [4] средний размер капель раствора во вторичном паре составляет около

200 мкм. Известно [2], что при разрыве получаются капли (две или более) разных диаметров d.

Поэтому поле дисперсности капель может быть широким. Приняли

min

d

= 40 мкм и

max

d

= 400 мкм. Класс дисперсности капель был задан с помощью пневматических форсунок, для

которых в работе [2 (рис. 8 - 10)] приведены обобщающие критериальные уравнения

(

)

45,0

2

//

ффГфк

dwАdd ρσ=

(1)

Таблица 1

Характеристики факторов, используемых при исследовании процесса тонкой сепарации капель

Факторы, x

i

Относительная скорость газа («нагрузка по газу») х

1

Параметр свойства

1

~

x

Q

г

м

3

/с

ω

г

м/с

ω

г

/

ω

г max

lg [

ω

г

/

ω

г max

]

max +1 1,111 14,73 1 0

основной

0 0,786 10,41 0,7071 -0,15052

Уровни

варьирования

min -1 0,556 7,36 0,5 -0,30103

Интервал варьирования (x

max

— x

min

)/2 0,15052

Относительное содержание жидкости в газе х

2

Параметр свойства

2

~

x

1

ж

Q м

3

/с

Гж

QQ /

1

lg [

Гж

QQ /

1

]

max +1 4*10

-5

Q

г

4*10

-5

-4,39794

основной

0 8,9443*10

-6

8,9443*10

-6

-5,04846

Уровни

варьирования

min -1 2*10

-6

2*10

-6

-5,69897

Интервал варьирования (x

max

— x

min

)/2 0,65052

Дисперсность капель х

3

Параметр свойства

3

~

x

k

d мкм

max

/dd

k

lg [

max

/dd

k

]

max +1 400 1 0

основной

0 126,5 0,3162 -0,5

Уровни

варьирования

min -1 40 0,1 -1

Интервал варьирования (x

max

— x

min

)/2 0,5

Относительный расход жидкости на промывку х

4

Параметр свойства

4

~

x

3

ж

Q м

3

/с

31

жжж

QQQ

+

=

1

/

жж

QQ

lg [

1

/

жж

QQ ]

max +1 9 10 10 1

основной

0 2,1623 3,1623 3,1623 0,5

Уровни

варьирования

min -1 0 - 1 0

Интервал варьирования (x

max

— x

min

)/2 0,5

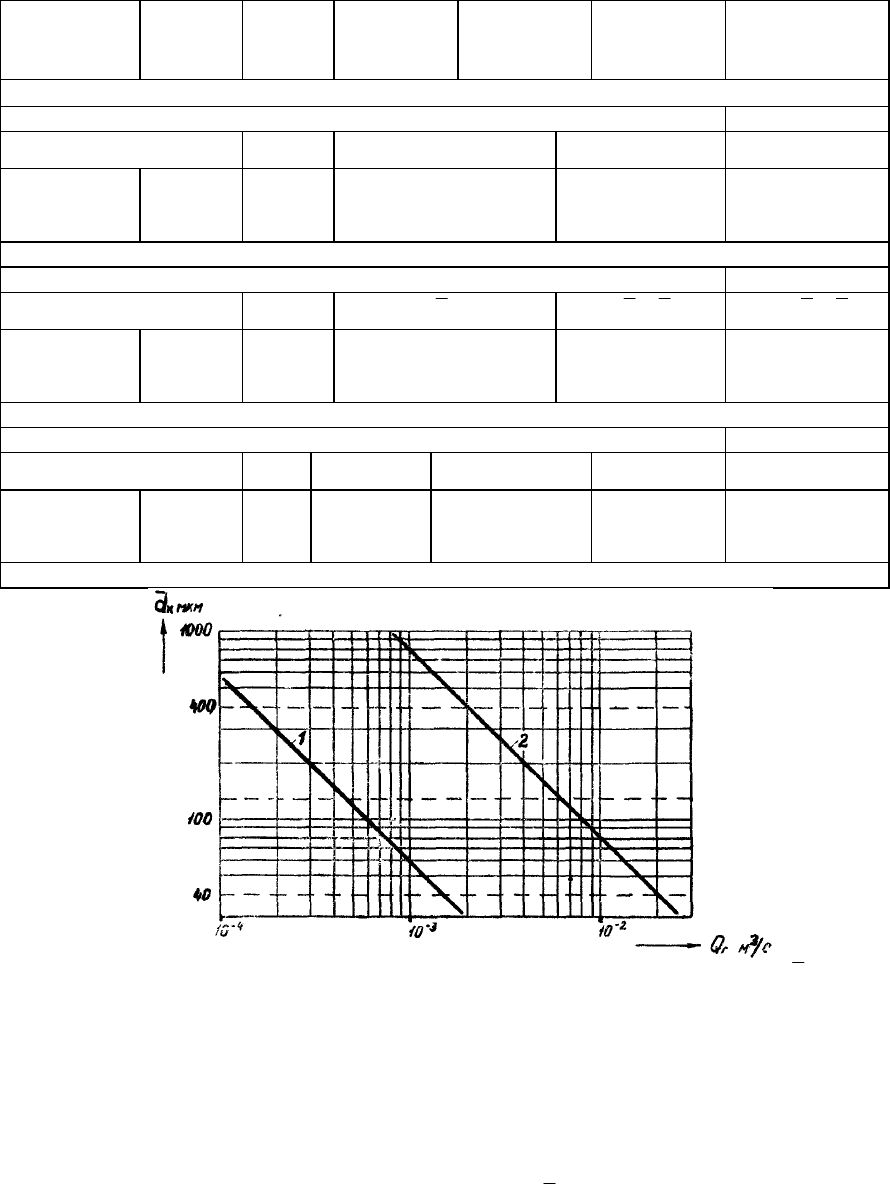

Рисунок. Зависимость среднего размера капель в факеле пневматической форсунки

k

d

мкм от

расхода воздуха Q

г

м

3

/с в системе воздух - вода при температуре жидкости 10 – 30

о

C:

1 - для форсунки № 1, 2 - для форсунок № 2 – 4.

(

)

фжж

dfA σρµ /

2

=

; (A = 0,84 при

фжж

dσρµ /

2

= 0,07). (2)

Адекватность этих уравнений результатам наблюдений была проверена в работе [11].

Уравнение (1) преобразовано нами для рассматриваемых условий в линейную зависимость

lgω

ф

= 0,611•lgd

ф

- 1,11•lg

k

d

- 0,70836, (3)

которая была положена в основу конструирования пневматических форсунок. Одна из форсунок с

диаметром отверстия истечения жидкости d

ф

= 0,001 м и площадью кольцевого сечения для

прохода распыливающего воздуха S

0,001

= 6,732

⋅

10

-6

м

2

была установлена по оси потока, а три

форсунки (d

ф

= 0,004 м и S

0,004

= 1,313

⋅

10

-5

м

2

) равномерно размещены по сечению смесителя фаз,

из которого поток поступает в сепаратор. В зависимости от измеряемой величины Q

ф

(см.

рисунок) устанавливали режим распыла жидкости с требуемым размером капель

k

d . Эти

форсунки обеспечивали заданный расход дисперсной фазы Q

ж1

для значений интервала

варьирования фактора х

2

= lg (Q

ж1

/Q

Г

) и требуемый размер капель

k

d

в интервале варьирования

фактора х

3

.

С целью изучения возможности повышения эффективности сепарации путем коагуляции

субмикронных капель жидкости - несепарируемого тумана, образующегося в процессах дробления

капель в части опытов плана, поток промывали, подавая в завихритель дополнительное

количество жидкости с расходом Q

ж2

, что выражено безразмерным фактором х

4

= lg(1 + Q

ж2

/ Q

ж1

).

В качестве откликов (Y

i

) были приняты:

Y

1

= -lg (1 -

η

1

), (4)

где η

1

- эффективность очистки потока от капель

η

1

=(т

1

– m

3

)/m

1

; (5)

Y

2

= - lg (1 - η

2

), (6)

где

η

2

- КПД сепаратора,

η

2

=(т

2

– m

3

)/ т

2

; (7)

Y

3

= lg(

∆

P

M

/

∆

Р

М max

), (8)

Y

4

= lg(

∆

P

M

/

∆

P

c

); (9)

Y

5

= lg(m

3

/m

max

). (10)

В соотношениях (5, 7, 10) т

1

, т

2

и т

3

- концентрация жидкости в потоке до и после введения

промывной жидкости и на выходе из сепаратора, соответственно (кг/м

3

).

Величины m

1

и т

2

рассчитаны по заданным расходам жидкости и газа

m

1

= Q

ж

ρ

ж

/Q

Г

; (11)

m

2

= (Q

ж1

+ Q

ж2

) ρ

ж

/ Q

Г

, (12)

а т

3

- по стандартной методике [5] путем протяжки проб газа через аллонжи по методу

внутренней фильтрации.

Здесь m

max

- предел допустимого остаточного каплеуноса (m

max

= 0,0001 кг/м

3

);

∆

P

М max

– предел

допустимого перепада давления разработанного сепарационного устройства;

∆

P

c

– сопротивление

сухого сепаратора, Па; ∆P

M

- сопротивление в режимах сепарации жидкости, Па.

Предположили, что имеется незначительное отклонение от линейности функций

откликов. Из каталога планов [6] выбирали план Хартли второго порядка на кубе, который

характеризуется небольшим числом опытов (N = 17) и дает возможность графически

представить результаты эксперимента в виде зависимости откликов от каждого фактора в

отдельности непосредственно по данным опытов.

В каталоге приводятся три уровня (-1, 0, +1) абстрактных факторов z

i

. Однако

произвольно проставить соответствие значений абстрактных факторов z

i

значениям

реальных факторов x

i

нельзя потому что реализовать некоторые строки плана по

техническим причинам практически невозможно. Поэтому экспериментатором был

перебран и тщательно продуман ряд вариантов до тех пор, пока не был выбран практически

реализуемый.

Для оценки дисперсий воспроизводимости откликов (Y

i

) были выполнены четыре опыта в

центре плана. Для кодированного значения фактора x

4

в плане Хартли [6] было задано

генерирующее соотношение х

4

= х

1

х

2

. План обладает максимальной разрешающей способностью,

если линейная часть плана достроена восемью опытами до ПФЭ 2

4

. В таком виде план и был

реализован.

В результате оценивания параметров эмпирических функций регрессии (ЭФР) на ЭВМ

методом регрессионного анализа [9] были получены следующие зависимости:

2

34231

~

335,0

~

~

369,0

~

288,050,2 xxxxY −−+=

; (13)

2

3214322

~

571,0

~

~

295,0

~

37,0

~

327,0

~

318,009,3 xxxxxxY −−+++=

; (14)

424213

~

~

0176,0

~

0258,0

~

0281,0

~

261,046,0 xxxxxY

+

+

+

+

−

=

; (15)

424

~

0361,0

~

0363,00424,0 xxY

+

+

=

; (16)

42325

~

~

301,0

~

226,0

~

464,0305,0 xxxxY

+

−

+

−

=

. (17)

Все коэффициенты регрессии значимы на уровнях значимости, меньших 0,06.

Для анализа ЭФР (13) - (17) сопоставили следующие дисперсии: воспроизводимости

2

Y

S ,

остаточную

2

oY

S , и общую отклика

2

обY

S

(индексы i опущены). Однородность дисперсий

2

Y

S

и

2

oY

S

свидетельствует об адекватности соответствующих ЭФР результатам наблюдений: чем больше

уровень значимости (определяемый по методике [7; Р1]), тем с большей ответственностью за

вывод можно говорить об их адекватности (табл. 2).

Таблица 2

Основные результаты статистической обработки данных

Среднеквадра-

тичное отклонение

Адекватность

модели

Статистики критериев

информационной способности

Фишера

Отклик

Среднее значение в параллельных

опытах

общей вариации отклика,

S

об

остаточной ошибки уравнения,

S

oY

ошибки воспроизводимости, S

Y

Число степеней свободы f для S

o

F - критерий Фишера

Уровень значимости α

ОЗВ

А

Коэффициент R

2

,

%

I

F –

крите-

рий

Фише-

ра

q

Уро-

вень

зна-

чи-

мо-

сти

α

ОЗВ

ИС

Y

1

2,64

0,55

0,41

0,24 21 2,92

0,12

Б 50 1,7

5,1 3

0,0055

ОБ

Y

2

3,26

0,73

0,5 0,24 19 4,34

0,07

Б 62 2,1

6,3 5

0,002

ОБ

Y

3

-0,47

0,21

0,032

0,017

20 4,0 0,08

Б 98 43

49 4

<10

-7

ПБ

Y

4

0,032

0,56

0,04

0,006

22 44,4

0,003

ОБ

52 1,9

12 2

0,0001

ПБ

Y

5

-0,693

0,66

0,51

0,244

21 4,52

0,07

Б 49 1,7

6,7 3

0,003

ОБ

R

2

% - коэффициент множественной детерминации; I - критерий информационной способности; q - число

коэффициентов; α – уровень значимости; ОЗВ А - ответственность за вывод об адекватности [7]; ОЗВ ИС –

ответственность за вывод об информационной способности [7]: ОМ - очень малая; Б – большая; ОБ - очень

большая; ПБ - предельно большая.

Степень неоднородности дисперсий

2

oY

S и

2

обY

S

характеризует информационную способность

ЭФР [8]. (Заметим, что

2

обY

S

можно считать «остаточной дисперсией» при аппроксимации функции

отклика тривиальной формулой

Y

Y

=

, то есть средним значением. Соотношение между

2

об

S и

2

oY

S

, например,

22

/

обYoY

ZSS

=

(табл. 2) является мерой преимущества аппроксимации одной из

формул (13) - (17) против аппроксимации соответствующим средним значением).

Поскольку дисперсии

2

обY

S

и

2

oY

S взаимосвязаны, для проверки информационной способности

функций регрессии сформулируем гипотезу о равенстве нулю сразу всех коэффициентов

регрессии против альтернативы, что не все коэффициенты регрессии равны нулю. Для этого

используем статистику Фишера

0

,

ˆ

fq

F с q и f

0

числами степеней свободы [9]. Чем меньше оценка

уровня, значимости [7], тем с большей ответственностью за выводы можно говорить об

информационной способности соответствующей функции регрессии (см. табл. 2).

Из ЭФР (13) - (17) видно, что в исследованных пределах скорость потока в сепараторе

1

x

%

оказывает основное влияние на гидравлическое сопротивление элемента (Y

3

- в ЭФР (15)).

После перевода натурального значения фактора в кодированное по общей для всех i формуле

(

)

(

)

min max 0

/2

~

iiiii

xxxxx

−

−

=

;

(

)

1,4

i = , (18)

получаем 16578,6

~

11

+

=

xx . (19)

Подставляя выражение (19) в ЭФР (15), получим, что гидравлическое сопротивление элемента

Y

3

пропорционально 1,74x

1

, то есть

Y

3

~ 1,74x

1

, (20)

или

74,1

~

ГM

wP∆

, (21)

что соответствует области турбулентного течения, где по данным [10]

75,1

~

Г

wP∆

.

Скорость потока (w

Г

) не оказывает значимого влияния на эффективность очистки газа от

капель (Y

1

- в ЭФР (13)) и на величину остаточного уноса жидкости в газе (Y

5

- в ЭФР (17)).

Влияние скорости потока (w

Г

) незначительно сказывается в эффекте взаимодействия её с

относительным содержанием жидкости в газе (

2

~

x

) при определении КПД сепаратора (Y

2

- в ЭФР

(14)). При этом высокие значения скоростей предпочтительно применять для малонасыщенных

потоков (

0

~

2

<

x

) и - наоборот. Увеличение насыщенности потока капельной жидкостью (

2

~

x

)

отрицательно сказывается прежде всего на остаточном каплеуносе (Y

5

- в ЭФР (17)). В эффекте

взаимодействия скорости w

Г

с относительным расходом жидкости на промывку потока (

4

~

x

)

скорость w

Г

влияет и на остаточный каплеунос (Y

5

), и на эффективность очистки потока (Y

1

).

Причем слабонасыщенные потоки ( 0

~

2

<

x ) промывать целесообразно, а промывка

сильнонасыщенных потоков не эффективна (см. ЭФР (13), (17)).

Увеличение насыщенности потока капельной жидкостью (

2

~

x

) и относительного расхода

жидкости на промывку потока (

4

~

x

) повышает гидравлическое сопротивление элемента (Y

3

- в ЭФР

(15)), хотя их влияние оценивается коэффициентами на порядок меньшими, чем при

1

~

x . С

уменьшением среднего размера капель жидкости (фактора

3

~

x

) возрастет величина остаточного

уноса жидкости.

Взяв производную по

3

~

x в уравнениях (13) и (14), определим оптимальный размер капель, при

котором эффективность очистки газа от капель и КПД сепаратора имеют максимум:

()

0

~

335,02288,0

131

=⋅−=

′

xY ; (22)

()

0

~

571,02327,0

232

=

⋅

−

=

′

xY , (23)

откуда

()

;430,0

~

13

=

x

()

.286,0

~

23

=

x

С помощью уравнения перевода кодированных значений фактора в натуральные

(

)

min imax 0

~

5,0 xxxxx

iiii

−

+

=

;

(

)

1,4

i =

, (24)

получим х

3(1)

= -0,285; х

3(2)

= -0,357, откуда (мкм)

()

0,285

max

1

10208

к

dd

−

=⋅=; (25)

()

0,357

max

2

10176

к

dd

−

=⋅=

. (26)

Следовательно, дисперсность капель во вторичном паре [4] для испытанного каплеуловителя

является оптимальной.

Примем в ЭФР (17) Y

5

= 0 (это соответствует предельной величине уноса СаСl

2

), зададим

соответствующие значения параметров потока Q

ж1

и

к

d

вторичного пара и определим

максимально допустимый расход жидкости, подаваемой для промывки. Тогда Q

ж1

/Q

Г

= 2,09

⋅

10

-5

,

х

2

= lg (Q

ж1

/Q

Г

) = -4,67985;

2

~

x

= 0,5666;

к

d

= 200 мкм;

max

/

кк

dd = 0,5; x

3

= lg (

max

/

кк

dd ) = -0,301;

3

~

x = 0,3979. Из ЭФР (17) с помощью ЭФР (24) при Y

5

= 0 получаем, что x

4

= 0,887 и

Q

ж

= Q

ж1

⋅

10

0,887

= 7,71Q

ж1

; (27)

абсолютное значение расхода промывной жидкости Q

ж2

= 6,31 кг/с. Отношение массовых

расходов фаз в потоке, входящем в завихритель: L/G = 6,31/45

⋅

0,161 = 0,871, ниже максимального,

рекомендуемого в работе [1], где L/G

max

= 2.

Перевод в ЭФР (16) кодированных факторов в натуральные дает зависимость

Y

4

= 0,2883 + 0,0558x

2

+ 0,0722x

4

. (28)

Если ∆P

M

= ∆P

c

, то Y

4

= 0. При отсутствии промывки потока Q

ж

= Q

ж1

; х

4

= 0 и, согласно ЭФР

(28), х

2

= -5,167; Q

ж min

/Q

Г

= 6

⋅

8

⋅

10

-6

. При x

2 min

=2

⋅

10

-6

(табл. 2) решение ЭФР (28) дает х

4

= 0,4114;

Q

ж

/Q

ж1

= 2,579; Q

ж

/Q

Г

= 5,158⋅10

-6

. Если ρ

Г

=1,204 кг/м

3

и ρ

ж

= 1000 кг/м

3

, то

(L/G)

кр

= (4,3 – 5,6)

⋅

10

-3

; при L/G < ( L/G)

кр

,

∆

P

M

<

∆

P

c

. Если L/G > (L/G)

кр

,. то

∆

P

M

>

∆

P

c

.

Принимая w

Г

= w

Г max

; Q

ж1

/Q

Г

= 2,09⋅10

-5

; Q

ж

/Q

ж1

= 1,08, с учетом ЭФР (15) получим ∆P

M

=666 Па.

При равных значениях скоростей в выпарном аппарате и на гидродинамическом стенде, где

получена математическая модель процесса, гидравлическое сопротивление сепаратора выпарного

аппарата можно определить из соотношения ∆Р

сеп

= (ρ

П

/ρ

Г

) ∆P

M

= (0,161/1,204)666 = 89Па.

Для этих же условий остаточная концентрация CaCl

2

в отceпарированном паре, рассчитанная

по ЭФР (17), равна 1,48

⋅

10

-5

кг СаС1

2

на 1кг пара.

При испытаниях каплеуловителя в опытном выпарном аппарате для упаривания раствора

CaCl

2

и NaCl в режиме работы последнего корпуса трехкорпусной установки были достигнуты

следующие показатели:

∆

P = 70 - 90 Па; С = (1,1 - 1,7)

⋅

10

-5

кг CaCl

2

на 1кг пара. Эти данные

подтверждают адекватность полученной математической модели процессу сепарации.

Разработанный сепаратор можно использовать также как контактный и сепарационный

элемент в массо- и теплообменных аппаратах.

Литература

1. Приходько В. И., Сафонов В. Н., Лебедюк Г. К. Центробежные каплеуловители с лопастными

завихрителями: ОИ. Сер. XM-14. Пром. и санитарная очистка газов/ЦИНТИхимнефтемаш. –M., 1979. - 52 с.

2. Кутателадзе С. С., Стырикович H. А. Гидравлика газожидкостных систем. – M. - Л.: Госэнергоиздат,

1958. -232 с.

3. Xьюитт Дж., Холл-Тэйлор H. Кольцевые двухфазные течения. – М.: Энергия, 1974. -

408 с.

4. Garger F. H., EI1is S. P. H , Laceу J. A. The size distribution and entrainment of droplets.-

Trans Instn Chem Engrs., 1954, vol. 32, № 4, p. 222 - 235.

5. ГОСТ 17.2.4.01-80. Oхpанa природы Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после

мокрых пылегазоочистных аппаратов. – M.: Изд-во стандартов, 1980. - 7 с.

6. Голиковa Т. И., Панченко Л. А., Фридман M. З. Каталог планов второго порядка. Ч. 1. – M.: Изд. МГУ,

1974. - 387 с.

7. Самойленко В. И., Цейтлин H. А. Использование статистических методов при исследовании процесса

карбонизации гидроокиси магния, содержащейся к шламах рассолоочистки. - В кн.: Технология соды и

содопродуктов: Труды. Т.52/НИОХИМ. Харьков, 1980, с. 9 – 17.

8. Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических

исследованиях. - M.: Статистика, 1974. - 136 с.

9. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - M.: Статистика, 1973. - 392 с.

10. Кафаров В. В. Основы массопередачи, системы газ - жидкость, пар - жидкость, жидкость – жидкость.

– M.: Высшая школа, 1972. - 496 с.

11. Фотченко В. M. и мн. др. Аппаратурное оформление процесса получения кальцинированной соды из

нитрата натрия термическим способом. - НИОХИМ, Харьков, 1977. - 13 с. (Деп. в ОНИИТЭХИМ г.

Черкассы, 1977, № 1158/77 деп.)

1

8.4. Экология. Использование отходов содового производства, содержащих хлорид

кальция, для снижения температуры смерзания сыромолотой известняковой муки

Решение сложной задачи поручайте ленивому сотруднику -

он найдет более легкий путь. (Из интернета)

В одноимённой работе (Цейтлин Н. А., Медведев И. И., Ильина О. М. и др. В кн.: Вопросы

технологии химических производств и охраны окружающей среды: Труды, т. 70, ХНПО «Карбонат».

- Харьков, 1990, с. 55-64) воспроизведен полный цикл НИР: постановка задачи, обработка

априорной информации, оптимальное планирование эксперимента, статистическая обработка

результатов наблюдений и содержательная интерпретация регрессионных моделей.

Условные обозначения

СИМ - сыромолотая известняковая мука;

КХП кальций хлорсодержащий продукт; ЭФР -

эмпирическая функция регрессии;

W, W

σ

- влажность дисперсного материала -

суммарная и безопасная, %;

t, t

c

-температура дисперсного материала - текущая и

смерзания, °С;

γ

н

,

γ

- плотность дисперсного материала - насыпная

и установочная (после трамбовки), кг/дм

3

;

σ, σ

т

- сопротивление одноосному сжатию

смерзшегося и талого дисперсного материала,

кгс/см

2

;

[Cl], [Cl]

г

- массовая доля хлор-иона в

смеси - текущая и гарантирующая

заданное значение

σ

, %;

СО - среднеквадратическое отклонение;

S

x

- СО величины х;

f - число степеней свободы для СО S

x

;

N - число опытов, наблюдений;

σ

W

ˆ

,

c

ˆ

t ,

σ

ˆ

- значения величин,

рассчитанные по эмпирическим

формулам;

α

ˆ

- оценка уровня значимости.

СИМ, выпускаемая некоторыми предприятиями с влажностью до 15 %, при

транспортировке в железнодорожных вагонах в зимний период при температуре ниже -12 °С

смерзается, что вынуждает предприятия прекращать отгрузку продукта в это время. Известен

способ снижения температуры смерзания СИМ путем добавления в нее не менее 5 % КСl [1].

Однако хлорид калия - дефицитный продукт, имеет плохие технологические свойства, а

подготовленная смесь может противостоять смерзаемости только до температуры -18 °С.

Исследования ВНИПИагрохима [2] по применению в качестве профилактических средств

против смерзания СИМ солей КСl, СаСl

2

и 40%-ной калийной соли показали, что наиболее

эффективной добавкой для этих целей является хлорид кальция. Однако в чистом виде СаСl

2

вносить в сыпучий материал нецелесообразно, что обусловлено его высокой коррозионной

активностью к металлическим поверхностям, а также трудностью равномерного распределения в

общей массе продукта.

Известно, что СаСl

2

входит в состав отходов содового производства, сбрасываемых в

накопители и загрязняющих окружающую среду. При утилизации эти отходы называют КХП.

Поиск способов их утилизации является сложной экологической задачей. Одно из решений

названных технической и экологической задач заключается в использовании КХП для снижения

температуры смерзания СИМ.

Целью настоящего исследования было экспериментальное исследование зависимости

параметров физических свойств СИМ от факторов, определяющих ее смерзаемость, а также

определение концентрации иона хлора в смеси, гарантирующей несмерзаемость материала в

зависимости от его физических свойств и требуемой температуры.

Смерзаемость СИМ и смесей СИМ с КХП в лабораторных условиях определялась путем

замораживания подготовленных образцов в холодильной камере с заданной отрицательной

температурой в течение не менее четырех часов.

Основным исследуемым показателем (откликом) является прочность образца при одноосном

сжатии

σ

. Метод оценки прочностных свойств исследуемых материалов - испытание их на

сопротивление одноосному сжатию на гидравлическом прессе.

В соответствии с требованиями руководства [3] материал исследуемого образца считается

смерзшимся, если его сопротивление одноосному сжатию превысит 2 кгс/см

2

.

В опытах использовали СИМ Ковровского карьероуправления Владимирской области.

Испытания проб проводили после выдержки их в течение четырех часов при следующих

2

температурах (°С): -12±1; -20±1; -28±1; -36±1. Пробы подготавливали с четырьмя различными

установочными плотностями (кг/дм

3

): 1,40±0,05; 1,50±0,05; 1,60±0,05 и 1,70±0,05. Массовая доля

хлор-иона в смеси СИМ с КХП соответственно составляла (%): 1,0±0,4; 2,0±0,4; 3,5±0,4 и 5,0±0,4;

влаги: 9,0±0,3; 11,0±0,3; 13,0±0,3 и 15,0±0,3.

При подготовке образцов для опытов использовали уравнения материального баланса. СИМ

массой М

и

(кг) содержит СаСО

3

и влагу в долевом количестве С

1

и С

2

, соответственно; КХП

массой М

к

содержит хлор-ион, влагу и кальцийсодержащие вещества в долевом количестве С

3

, С

4

и С

5

, соответственно. Долевое количество влаги в массе (кг) смеси М

с

= М

и

+ М

к

составляет W =

(С

2

М

и

+ С

4

М

к

)/М

с

и хлор-иона G = C

3

M

к

/M

г

.

Анализ априорной информации. В зависимости от подверженности замерзанию влагу,

находящуюся в материалах (грузах), можно разделить на три группы [4]: 1) незамерзающая;

2) замерзающая, но не вызывающая смерзания груза, так как эта влага располагается не на

наружных поверхностях, а внутри зерен или кусков материала; 3) замерзающая и вызывающая

смерзание зерен и кусков грузов, т. е. потерю их сыпучести, так как эта влага располагается на

поверхностях зерен и кусков материалов.

При перевозках смерзшихся грузов большое значение имеет определение той части влаги,

которая не вызывает потери сыпучести грузов. Обычно эту часть влаги принято называть

безопасной (обозначается W

σ

, %).

Характер зависимости сопротивления одноосному сжатию экспериментальных образцов

дисперсного материала, каким является известняковая мука, от влажности, температуры

смерзания и плотности определяется выражением [1]

(

)

(

)

3

н

5,0

c

4

/γγσσ

σ

++

−−+= ttWWK

T

, (1)

где знак + (плюс) под скобками означает, что выражение U в скобках (U)

+

= 0, если U < 0, и

(U)

+

= U, если U

≥

0; значение коэффициента K зависит от размерности входящих в формулу (1)

величин: K = 512⋅10

3

, если σ, Па; γ, γ

н

, кг/м

3

; W, кг/кг; t,

o

С; К = 5,12, если σ, МПа; γ, γ

н

, кг/дм

3

или

г/см

3

; W, %; t,

o

С; К = 52,24, если

σ

, кгс/см

2

;

γ

,

γ

н

, г/см

3

; W, %; t,

o

С.

Предположили, что величина σ

т

пренебрежимо мала; приняли σ

т

= 0; зависимости величин

W

σ

и t

c

от факторов описываются полиномами второго порядка.

Планирование эксперимента. Поскольку модель (1) нелинейна по параметрам,

необходимо использовать итерационные процедуры планирования эксперимента [5] -

композиционные планы (строится первый план, потом первая модель, далее откорректированный

план, уточненная модель и т. д.). Чтобы не разрывать цикл исследований, решили воспользоваться

некомпозиционным планом - провести заведомо большее, чем надо, число опытов для оценки

параметров, а затем получить нужные модели. В качестве факторов приняли: влажность W, %;

концентрацию хлора [Сl], %; установочную плотность, γ, кг/дм

3

; температуру t,

o

C; насыпную

плотность

γ

н

, кг/дм

3

. Последняя определяется сырьем, присылаемым заказчиком, и поэтому

является неуправляемым фактором (в опытах удалось использовать данный фактор на четырех

уровнях (кг/дм

3

): 1,138; 1,140; 1,142 и 1,158. В качестве исходного использовали полный

факторный план 4

4

(первые четыре фактора на четырех уровнях), включающий 256 опытов. Для

каждого опыта готовили по четыре образца. Одновременно готовили блок из девяти образцов,

которые замораживали в течение четырех часов, затем определяли прочность смерзшихся

образцов, которых оказалось сравнительно немного - 75. (Несмерзшиеся образцы рассыпались при

вскрытии, поэтому их прочность не определяли).

Результаты наблюдений в каждом опыте усредняли (табл. 1), определяли

среднеквадратическое отклонение (СО) ошибки воспроизводимости опыта S

σj

с f

j

степенями

свободы;

Nj ,1=

, где N = 75 (число смерзшихся образцов).

Проверку гипотезы об однородности СО S

σj

выполняли с помощью критерия Фишера-

Бонферрони [7; Ф(51)Р1]. Установлено, что СО S

σ

j

не однородны; уровень значимости

α

ˆ

< 10

-7

.

Все СО можно разделить на две однородные группы. В группе непрочно смерзшихся 58

образцов (0

≤

σ

≤

4 кг/см

2

) средневзвешенное значение СО воспроизводимости S

σн

= 0,44 кг/см

2

с

f

σн

= 154 степенями свободы; в группе прочно смерзшихся 17 образцов (σ > 4 кг/см

3

)

S

σ

н

= 5,5 кг/см

2

; f

σ

н

= 40.

Графическая обработка результатов наблюдений. Варьирование факторов по одному на

четырех уровнях позволило выполнить предварительную графическую обработку данных.