Цейтлин Н.А. Из опыта аналитического статистика

Подождите немного. Документ загружается.

обобщенного критерия оптимизации, учитывающего важность каждого ЧКО;

б) путем поиска упомянутого в п. 3 непротиворечивого решения.

Оптимальная концентрация олигоизопрендигидразида, обеспечивающая наилучшие

свойства крыльчатки и антикоррозионного покрытия, находится в пределах от 7 до 8

массовых частей ОИГ на 100 массовых частей смолы ЭД-20.

Литература

1. Ли Х., Невиля К. Справочное руководство по эпоксидным смолам. – М.: Энергия, 1973. – 240 с.

2. Чернин И. З., Смехов Р. М., Жердев Ю. В. Эпоксидные полимеры и композиции. – М.: Химия, 1982. –

230 с.

3. Цейтлин Н. А. Методы статистической обработки результатов наблюдений при пылегазовых замерах.

– Харьков: НИОХИМ, 1981. – 53 с. (Рукопись деп. в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы 7 авг. 1981 г. № 725 XII-

Д81). – Библ. указатель ВИНИТИ. Деп. рукописи. – 1981. - №12. – С. 139.

4. Цейтлин Н. А. Применение методов математической теории эксперимента в содовой промыш-

ленности. Обзорная информация. Серия «Содовая промышленность». – М.: НИИТЭХИМ, 1984. – 36 с.

5. Цейтлин Н. А. Проверка гипотез методом доверительных интервалов // В кн. Методы математической

статистики в основной химии / Труды НИОХИМ. – Т. 55. – Харьков, 1981. – С. 23 – 29.

6. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных

условий. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

7. Ногин В. Д., Протодьяконов И. О., Евлампиев И. И. Основы теории оптимизации. – М.: Высшая

школа, 1986. – 384 с.

8. Бешелев С. Д., Гурвич Р. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика,

1980. – 263 с.

9. Брахман Т. Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике. – М.: Радио и связь, 1984. –

288 с.

10. Моисеев И. Н., Иванилов Ю. П., Столярова Е. М. Методы оптимизации. – М.: Наука, 1978. – 352 с.

11. Едвабник И. Ю., Новик Р. С., Цейтлин Н. А. Использование двухсторонних сплайнов для

аппроксимации сложных физико-химических кривых // Зав. лаборатория. – 1985. – Т. 51. - №3. – С. 54 – 57.

12. Меркурьев В. В., Молдавский М. А. Семейство сверток векторного критерия для нахождения точек

множества Парето // Автоматика и телемеханика. – 1979. - №1. – С. 110 – 121.

13. Вощинин А. П., Нгуен-Ань-Чинь. Решение задачи векторной оптимизации на основе регрессионных

моделей // Зав. лаборатория. – 1985. - №7. – С. 53 – 57.

14. Макаров и. М., Виноградская Т. М., Рубгинский А. А., Соколов В. Б. Теория выбора и принятия

решений. – М.: Наука, 1982. – 328 с.

15. Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. – М.: Мир, 1973. – 348 с.

16. Fisher R. M. The design of experiments. - London: Oliver and Boyd, 1935. - 360 p.

1

8. Оптимальное планирование эксперимента и статистическая обработка его результатов

Опыт - это то, что позволяет человеку делать новые ошибки взамен старых. (Из интернета)

В своей работе аналитический статистик широко пользуется методами

математической теории эксперимента (МТЭ). Далее будет описан наш опыт использования

актуальных методов МТЭ - планирования эксперимента и математической статистически

(альфа – метод и метод доверительных интервалов проверки статистических гипотез, методы

корреляционного и регрессионного анализов, графические методы обработки данных, оценки

дисперсии воспроизводимости опыта по данным пассивного регрессионного эксперимента и ряд

других). Методы МТЭ использовались, в основном, для решения задач в химической

промышленности при описании физико-химического состояния систем, планировании и

обработке результатов химико-технологического эксперимента и тому подобных задач.

8.1. Физхимия. Равновесие в системе MgO-CO

2

-H

2

O

Говорят, что первым настоящим учёным был Колумб. Когда он отправился открывать Америку,

то не знал, куда направляется. Когда он её достиг, то не знал, где находится. Когда он её

открыл, выяснилось, что до него она была открыта другими. (Научный фольклор)

Известно, что для публикации в многотиражном научном журнале приходится

существенно сокращать объём работы до трёх, шести, максимум – восьми страниц и поэтому

многие довольно важные вопросы остаются не освещёнными. С другой стороны, в семидесятые

годы 20-го века существовал более демократичный, но менее престижный способ публикации –

«депонирование рукописи», когда можно было обстоятельно изложить любой вопрос без

ограничения объёма работы (в настоящее время рукописи нетрудно «депонировать» на каком-

нибудь собственном сайте в интернете). Правда, эта литература трудно доступна

специалистам (чего не скажешь о литературе из интернета). После публикаций и обсуждения с

коллегами научную работу можно довести до мыслимого совершенства и, наконец, рационально

изложить в монографии. Одноимённая работа (Телитченко В. А., Цейтлин Н. А. Журн. прикл.

химии №9, 1979, с.1993-1998) является примером подобного изложения. В депонированном

варианте она имеет вид [14]. В настоящем «книжном» варианте работа цитируется по

журналу с авторскими комментариями.

Настоящая работа иллюстрирует пример рациональной постановки экспериментального

исследования, которое было начато с заполнения опросного листа исследователя [Р11] и

выполнялось во взаимодействии экспериментатора (в данном случае – первого из соавторов) с

аналитическим статистикам (АСом) с самого раннего этапа исследования – до начала

проведения опытов. Задачей исследования было построение регрессионных моделей

аппроксимации. В процессе обработки результатов наблюдений встречались трудности, для

преодоление которых были использованы методы проверки статистических гипотез [Р1],

регрессионный анализ [Р6] и, в частности, методы кусочно-гладкой аппроксимации поверхности

отклика и диаграмм состояния [Р611.1].Роли соавторов распределились следующим образом.

Экспериментатор ставил и решал задачу по существу, АС - по формальным критериям (задачи

оптимального планирования эксперимента и, главное, - получения не противоречащих

физическому смыслу статистических моделей). В работе показано, что результаты

формального построения эмпирических формул, адекватных результатам наблюдений и,

следовательно, удовлетворительных по статистическим критериям, могут приводить к

неверным содержательным выводам. Тщательный анализ формул позволил скорректировать их

так, чтобы они не противоречили физической природе описываемого явления.

Исследование равновесия в системе Mg – CO

2

– H

2

O (М) на области изменения

парциального давления двоокиси углерода (Р) и температуры (t)

0.1 < P < 0.5 бар и 20 < t < 95

o

C

(1)

вызвано отсутствием в литературе соответствующих сведений, в то время как они необходимы для

определения оптимального технологического режима процесса декарбонизации растворов

бикарбоната магния [1, 2] в производстве высококачественной окиси магния бикарбонатным

способом.

2

Расхождения в данных различных авторов [4 - 7], исследовавших систему М при Р ≥ 1 бар,

по-видимому, вызваны тем, что некоторыми исследователями не были практически установлены

признаки равновесного состояния системы. Поэтому нами определена стандартная длительность

достижения равновесия при различных условиях, найденная в ходе выполнения серии

предварительных опытов (табл. 1).

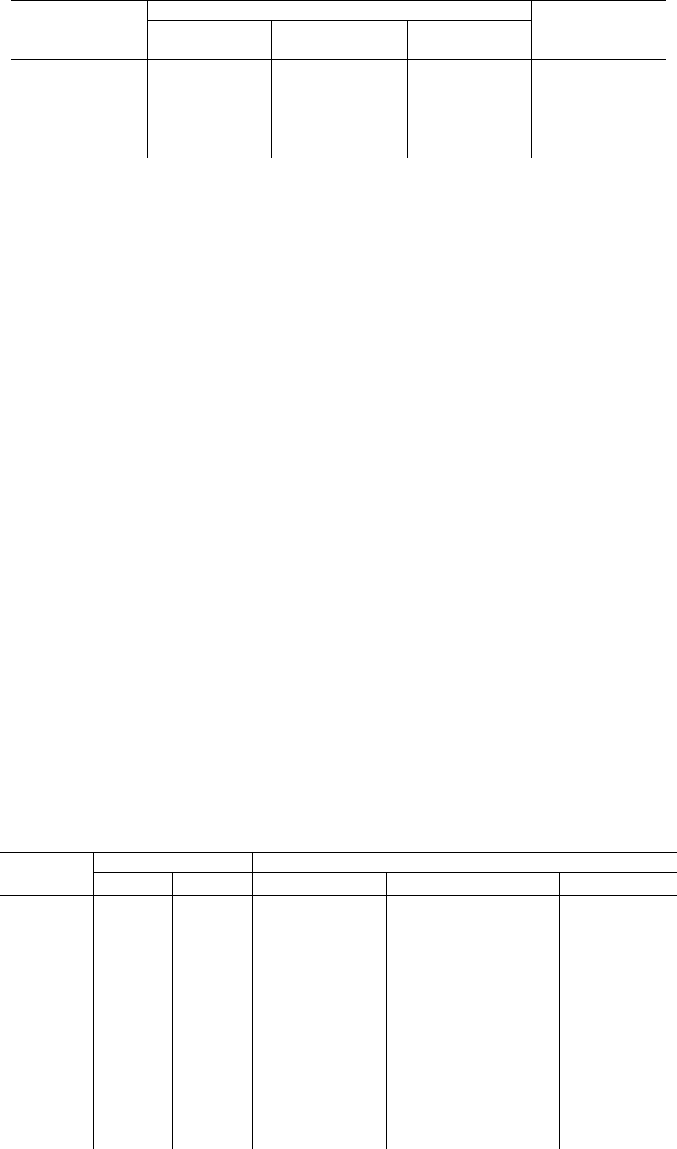

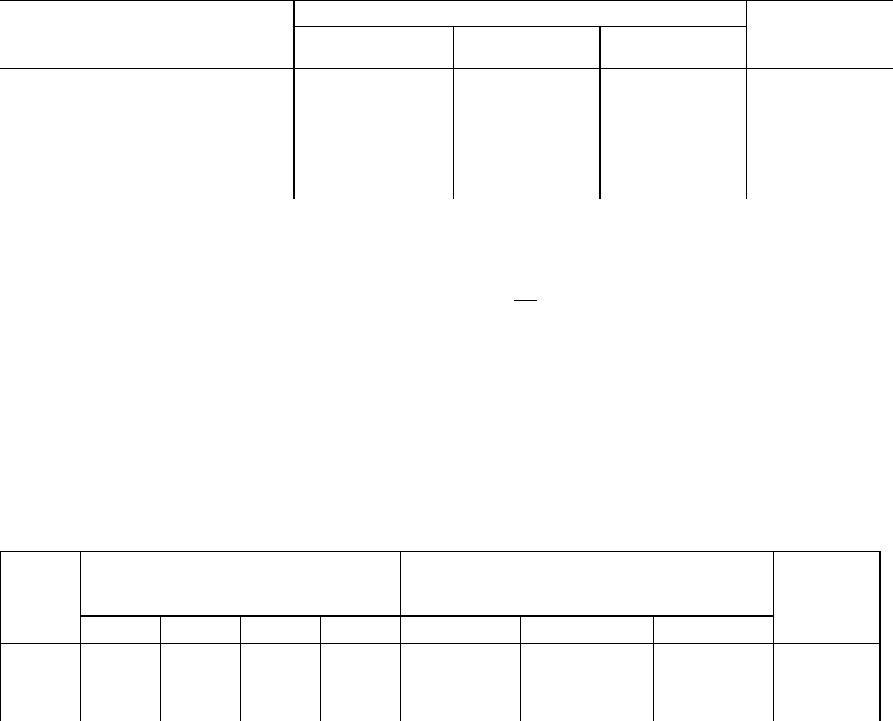

Таблица 1.

Результаты предварительных экспериментов, проведенных с целью определения длительности опыта

Параметры равновесия

№ опыта

Р (бар) t (

o

C) [MgO] (г/дм

3

)

Общая

длительность

опыта (ч)

1

2

3

4

5

0.138

0.138

0.138

0.410

0.138

60.0

75.0

90.0

75.0

50.0

0.922

0.447

0.216

0.662

1.445

121

118

106

111

104

Опыты выполняли по альтернативным методикам, основанным на достижении равновесия

«сверху» - термическим разложением раствора бикарбоната магния и «снизу» - карбонизацией

суспензии тригидрокарбоната магния (ТГКМ) в дистиллированной воде.

Опыты проводили на установке, состоящей из спаренных реакторов-термостатов [2]

емкостью 0.8 дм

3

с механическим перемешиванием. В каждый из реакторов загружали 0.7 дм

3

чистого раствора бикарбоната магния ([MgO] = 5÷10 г/дм

3

). Постоянство состава газовой фазы

поддерживали барботированием газовой смеси с заданной концентрацией СО

2

сквозь суспензию.

Газовая смесь проходила последовательно через спаренные реакторы, термостатированные при

одинаковой температуре. Первый по ходу газа реактор служил для коррекции концентрации

водяного пара в газовой смеси с целью сведения материального баланса второго реактора к нулю.

Пробы отбирали из второго реактора и определяли концентрацию ионов Mg

2+

и

−

3

HCO в

равновесном растворе. Идентификацию равновесной твердой фазы проводили микроскопическим,

дериватографическим и рентгенофазовым методами.

В качестве методологической основы исследования принят принцип оптимального

планирования эксперимента [8, 9]. Независимыми переменными приняты Р и t, а откликами – Y

1

(равновесная концентрация иона Mg

2+

в растворе в пересчете на MgО, г/дм

3

) и Y

2

(равновесная

доля иона

−

3

HCO в общей щелочности раствора). В первом приближении математической

моделью равновесия принято уравнение Антуана [10], приведенное к линейной относительно

коэффициентов (b

ji

) форме

Y

j

= b

j0

+ b

j1

lgP + b

j2

t +b

j12

tlgP; j = 1,2. (2)

Согласно правилу фаз Гиббса и литературной информации о равновесных фазах в системе М

[4 - 7], факторное пространство (1) было разделено на две области, в каждой из которых функция

Y

j

= f(t) не имеет разрыва непрерывности производных: область кристаллизации ТГКМ 20 ≤ t ≤ 50

o

C

и основного карбоната магния (ОКМ) 56 ≤ t ≤ 95

o

C. В качестве плана в обеих областях принят

полный факторный эксперимент (ПФЭ) 2

2

[8] (табл. 2).

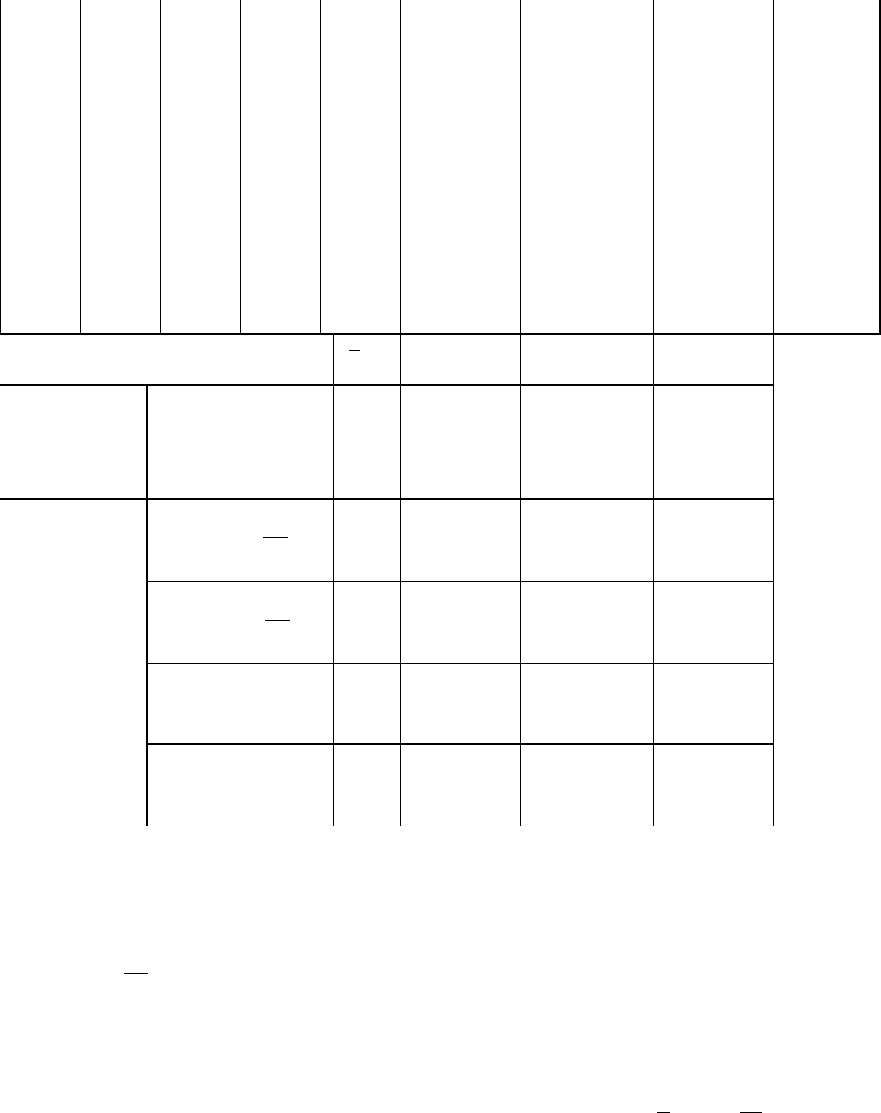

Таблица 2.

Экспериментальные данные, полученные при реализации полных факторных экспериментов 2

2

Факторы Переменные состояния

№ опыта

Р (бар)

t (

o

C)

[MgO] (г/дм

3

) плотность, ρ (кг/м

3

) твердая фаза

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.446

0.446

0.160

0.160

0.269

0.269

0.269

0.269

0.446

0.446

0.160

0.160

0.160

21.0

50.0

21.0

50.0

35.5

35.5

35.5

35.5

56.0

85.0

56.0

85.0

52.5

7.039

2.721

4.489

1.545

3.870

3.867

3.912

3.840

1.983

0.471

1.225

0.332

1.324

1014.3

1003.5

1009.6

1001.3

1007.5

1007.6

1008.0

1007.0

1002.6

998.3

-

998.2

-

ТГКМ

«

«

«

«

«

«

«

ОКМ

«

«

«

«

Для оценки дисперсий воспроизводимости откликов выполнено четыре параллельных опыта

в центре плана области ТГКМ (табл. 2). Установлено, что

среднеквадратичное отклонение (СО)

3

погрешности измерения параметров равновесия малы и удовлетворяют требованиям

регрессионного анализа [9; Р4.3].

При t = t

и

функция Y

1

= f(t) претерпевает разрыв непрерывности первой производной

(излом), поэтому для построения единой математической модели в пространстве (1) необходимо

установить значение температуры инверсии твердых фаз t

и

, которое при Р = 1 бар, согласно

данным Янатьевой [7], равно 54.3

o

C. Нами исследована возможность оценки t

и

при помощи

кусочно-гладкой аппроксимации этой зависимости. Известные приемы аппроксимации [11] дают

существенно нелинейную по параметрам модель, что требует использования сложных программ

нелинейного регрессионного анализа для расчета коэффициентов.

Кусочно-гладкая аппроксимация поверхности отклика выглядит проще, если в функции

регрессии использовать члены, включающие абсолютные величины разностей вида

1

n

икик

k

хх

β

=

−

∑

, где х

ик

– абсциссы изломов, п – число изломов,

β

ик

– коэффициенты [Р6.1.1]. С

учетом сказанного функция (2) примет вид

Y

j

=

β

j0

+

β

j1

lgP +

β

j2

t +

β

j12

tlgP +

β

и

|t -

и

t

ˆ

|; j = 1,2. (3)

Оценки коэффициентов регрессии функции (3) получили обычным решением системы

нормальных уравнений на ЭВМ при фиксированном значении t

и

. Изменяя величину t

и

, находили

минимум СО S

0Y

остаточной ошибки уравнения (3), решая задачу нелинейного программирования

по параметру t

и

[9].

(Комментарии. По завершении опытов получили эмпирическую функцию регрессии (ЭФР)

Y

1

= 10,09 – 0,133lgP + 6,623t – 0,0813lgP + 0,041|t -

и

t

ˆ

|. (3.1)

Было найдено [14], что t

и

= 51.9

о

С и установлены пределы допустимых значений коэффициента t

и

(± 2.5

o

C), при которых ЭФР (3.1) адекватна экспериментальным данным с уровнем значимости,

больше критического α

к

= 0,1. На этом этапе нам показалось, что исследование закончено и

можно демонтировать установку. При оформлении отчёта возникла необходимость

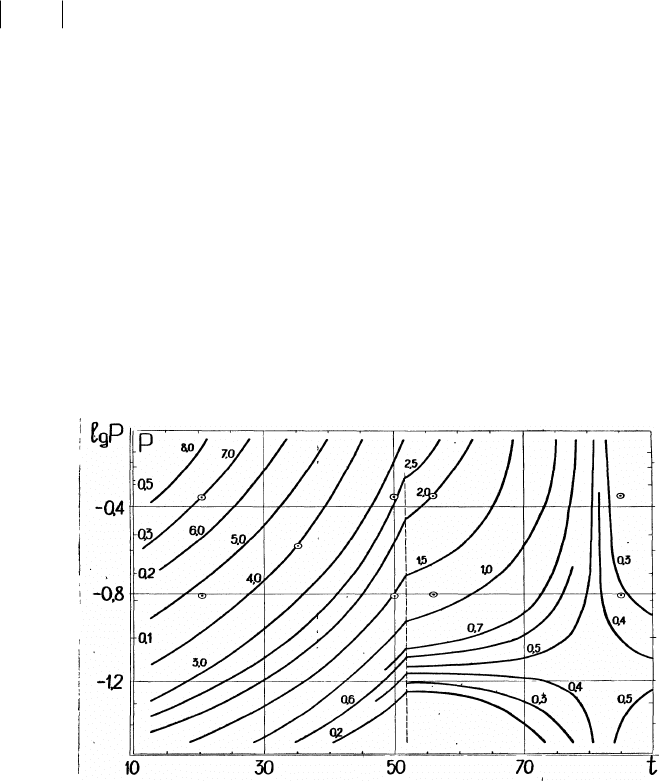

графического представления модели (3.1). На графике (рис. 1) была неожиданно обнаружена

область при t > 70, совершенно противоречащая физическим представлениям об исследуемой

зависимости!

Рис. 1. Аппроксимация зависимости равновесного давления СО

2

(Р, кПа⋅10

-2

) в системе

Mg–CO

2

–H

2

O от температуры (t, °С) и [MgO] (Y

1

) в растворе, адекватная результатам

наблюдений, но противоречащая физическим представлениям в области t > 70 (изображены

сечения поверхности (3.1) плоскостями Y

1

= cопst ); точки - опыты ПФЭ 2

2

(см. табл. 2.)

Просто «случайно» оказалось, что в уравнении (3.1), решённом относительно lgP появляется

дробь с нулём в знаменателе при t = 81,5. По этой причине пришлось дополнительно предпринять

кропотливый поиск экспериментальных данных из литературы и обрабатывать их совместно с

нашими с помощью более сложной формулы. Зато после этого нами был сделан вывод о том, что

для планирования экспериментов в будущих исследованиях уравнение Антуана вида (2) не

подходит.)

Оказалось, что верхняя граница найденной доверительной области для коэффициента t

и

точно

соответствует известному из литературы [7] значению

и

t

ˆ

= f(P). С целью экспериментальной

4

проверки гипотезы о регрессии t

и

по Р выполнен контрольный опыт (табл. 2, опыт № 13).

Результаты дериватографического и рентгенофазового анализов показали, что равновесной

твердой фазой в этих условиях является ОКМ. Таким образом, экспериментально установлены

физические границы температуры инверсии фаз t

и

при Р = 0.16 бар: 50.0 < t

и

< 52.5

o

C, что

подтверждает гипотезу о наличии регрессии t

и

по Р.

С целью получения математической модели, которая бы учитывала установленную

зависимость t

и

= f (P), нами использованы все известные из литературы [5-7] данные (28 опытов)

для более широкой области изменения парциального давления СО

2

и температуры

0.05 < P < 1.2 бар, 10 < t < 95

o

C. (4)

Гипотеза об однородности ошибок воспроизводимости отклика собственных и всех

известных из литературы параллельных опытов разных авторов, проверенная при помощи

критериев Бартлетта, Кохрена и Фишера [Р1], не отклонена с высоким уровнем значимости (

α

>

0.1). Это позволило вычислить СО S

b1

ошибки воспроизводимости величины Y

1

в пространстве (4):

S

b1

= 0.0836 г/дм

3

. Большое число степеней свободы (f

b1

= 12) при расчете СО S

b1

дало

возможность (см. ниже) отбросить (по критерию Смирнова-Груббса) некоторые ошибочные

опытные данные, заимствованные из литературы. По остальным литературным данным [5, 7]

получена формула для однофакторной зависимости Y

1

= f(t), позволившая уточнить значение t

и

при

Р = 1 бар (

и

t

ˆ

= 54.8

о

).

Полагаем, что в области (4) t

и

зависит от Р линейно, и запишем эту зависимость в виде

уравнения пучка прямых

t

и

– 54.8 = β

и

(Р – 1). (5)

Из зависимости (5) и установленных экспериментально физических границ величины t

и

при

Р = 0.16 (табл. 2) следует, что коэффициент наклона β

и

линии излома поверхности отклика не

может лежать вне пределов

(54.8 – 52.4)/(1 – 0.16) = 2.86 ≤ β

и

≤ 5.59 = (54.8 – 50.1)/(1 – 0.16). (6)

Величина

β

и

использована нами в качестве параметра для поиска минимальной ошибки

1

0Y

S

уравнения регрессии,

аналогично тому, как это было сделано для уравнения (3).

(Комментарии. Во втором приближении в качестве математической модели равновесия

было принято разложение функции в ряд Тейлора по степеням факторов вплоть до 3-й степени.

После ряда пересчетов с отбрасыванием незначимых коэффициентов по данным 44-х опытов

получена ЭФР

Y

1

= [MgO] = 3.1043 – 0.03453t + 21,362P – 0.5131tP – 3,01739P

2

+ 0.00385t

2

P + 0.04P

2

t –

0.000006t

3

– (0.00132t - 0.001tP – 0.0797P)⋅|t – 50.2 – 4.6P|,

1

0Y

S = 0.134 г/дм

3

, (7)

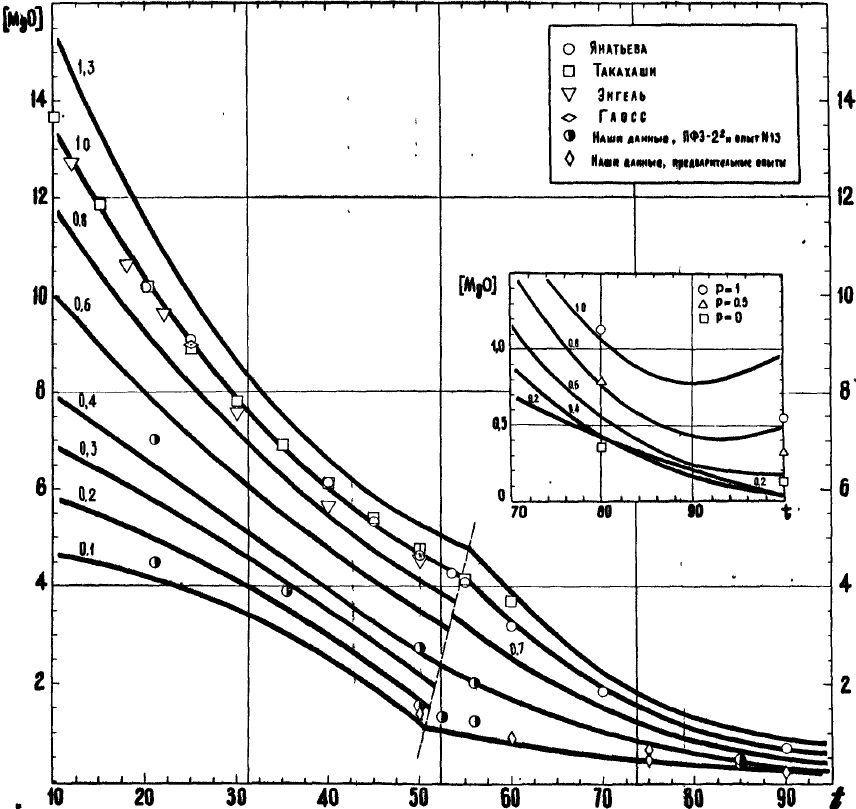

адекватная (по Фишеру) опытам с уровнем значимости α > 0.03. На фрагменте номограммы

(рис. 2, вставка), построенной по ЭФР (7), видно, что эта формула также имеет небольшие

дефекты - некоторое искажение поверхности отклика при t > 70 (например, пересечение изобар

Р = 0,2 и Р = 0,4).

5

Рис. 2. Аппроксимация (8) зависимости равновесной концентрации иона Mg

2+

в системе Mg–CO

2

–

H

2

O от температуры (t, °С) и равновесного давления СО

2

(Р, кПа⋅10

-2

), полученная по всем

известным (44-м) экспериментальным данным и адекватная им. (изображены сечения

поверхности (7) плоскостями Р = cопst ); [MgO]= Y

1

- равновесная концентрация иона Mg

2+

в

растворе, в пересчёте на MgO, г/дм

3

. Штриховая прямая - проекция линии излома поверхности (7)

на плоскость [MgO] - t. Слева от проекции - область равновесия тригидрокарбоната магния, справа

- основного карбоната магния; на верхней вставке обозначены использованные литературные

данные, опубликованные указанными авторами; на нижней вставке показаны дефекты

аппроксимации (7) и их исправление шестью фиктивными наблюдениями [14].

Дело в том, что количество значений [MgO], полученных при t > 70, в общем объеме выборки

незначительно. Поэтому в расчётах методом наименьших квадратов [9] сумма квадратов

отклонений расчетного и опытного значений для опытов, проведенных при t > 70, вносит

относительно малый вклад в общую сумму квадратов отклонений. Эта сумма не может

«противостоять» сильному деформирующему воздействию на поверхность отклика остальной

выборки, а интерполирующие свойства эмпирической формулы (в данном случае – полинома, в

отличие от полуэмпирической или, тем более, теоретической функции) приводят к осцилляциям в

широком интервале между экспериментальными точками (в этой области ЭФР не на что

«опираться» и она «располагается» произвольно. В этом случае нам представляется разумным

искусственно увеличить объем выборки путем включения в неё фиктивных наблюдений, снятых с

«лекальних» кривых, построенных «от руки». Эти кривые являются глазомерным продолжением

изолиний, рассчитанных по ЭФР (7). Таким приёмом нами введено шесть фиктивных опытов

(рис. 2, вставка) и рассчитаны оценки коэффициентов ЭФР в третьем приближении.)

6

Y

1

= [MgO] = 3.3545 – 0.0411t + 19.116P – 0.4482tP – 2.191P

2

+ 0.00355t

2

P + 0.0182P

2

t –

0.0000057t

3

– (0.00132t - 0.00124tP – 0.0587P)⋅|t – 50.2 – 4.6P|,

1

0Y

S = 0.139 г/дм

3

, (8)

ЭФР (8) адекватна (по Фишеру) тем же 44-м опытам с уровнем значимости α > 0.03.

Отметим также, что для планирования экспериментов в будущих исследованиях

необходимо ориентироваться не на уравнение Антуана вида (2), а на функцию вида (8) и строить

соответствующие планы третьего порядка [8, 9, 11] с тремя и четырьмя уровнями варьирования

факторов Р и t, соответственно.

ЭФР (8) и построенная с её помощью номограмма (рис. 2) позволяют оценивать известные

технологические решения и служат основой для совершенствования технологии основных стадий

производства высококачественной окиси магния бикарбонатным способом.

Отметим, что данные Кляйне [4] и единственные до настоящего исследования сведения [12]

о равновесии в системе М при Р < 1 бар противоречат остальным экспериментальным данным,

обобщенным уравнением (8). Поэтому мы считаем данные этих работ ошибочными.

Регрессионным анализом модели (3) получена также ЭФР для расчета анионного состава

системы М в области (1)

Y

2

= 0.9166 + 0.259tlgP,

2

0Y

S = 0.011. (9)

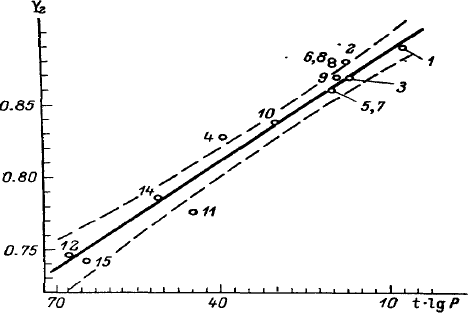

ЭФР (9) адекватна результатам наблюдений (α > 0.05). 95%-й доверительный интервал для

условного математического ожидания величины Y

2

в факторном пространстве (1) (рис. 3)

характеризует ошибку расчета.

Рис. 3. Зависимость равновесной доли бикарбонат-иона в общей щелочности раствора (У

2

) от

температуры

t

(°С) и равновесного явления двуокиси углерода

Р

(бар) в системе

Mg–CO

2

–H

2

O

:

прямая - график ЭФР (9); штриховые линии - границы 95%-го доверительного интервала; точки 1-15 -

экспериментальные значения величины У

2

; 14 и 15 - опыты № 1 и 2 в табл. 1.

Для аппроксимации экспериментальных данных по плотности равновесного раствора (табл.

2) при t = 20

о

вычислены коэффициенты уравнения Эзрохи [13]: lg (

ρ

/998.2) = 0.001031Y

1

,

S

0ρ

= 0.065 кг/м

3

, где ρ - плотность раствора при t = 20

о

(кг/м

3

).

Литература

1. Э. К. Беляев, Г. А. Ткач, В. А. Телитченко, Б. Г. Серый, ЖПХ, XLVIII, 11, 2347 (1975).

2. В. А. Телитченко, Э. К. Беляев, Тр. НИОХИМ, 39, 18 (1975).

3. В. А. Телитченко. Автореф. Канд. Дис. МХТИ им. Д. И. Менделеева (1977).

4. W. D. Kline, J. Am. Chem. Soc., 51, 7, 2093 (1929).

5. P. D. Seidell. Solubilities of Inorganic a. Metal Organic Compounds. N. Y., 3-ed, vol. 1 (1940).

6. А. Б. Здановский, И. Е. Ляховская, Р. Э. Шлеймович. Справочник экспериментальных данных по

растворимости многокомпонентных водносолевых систем. Трехкомпонентные системы. - М.: «Химия»,

1953. – Л., т. 1.(1953)

7. О. К. Янатьева, И. С. Рассонская, ЖНХ, 6, 6, 1424 (1961).

8. Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. Планирование эксперимента при поиске оптимальных

условий. – М.: «Наука», 1976.

9. Д. Химмельблау. Анализ процессов статистическими методами. М.: «Мир», 1973.

10. Дж. М. Праузниц и др. Машинный расчет парожидкостного равновесия многокомпонентных смесей.

– Изд. «Химия», М. (1971).

11. В. В. Федоров. В сб. «Новые идеи в планировании эксперимента». – М.: «Наука», 1969 (264).

12. Ам. пат. 3402017 (1968).

7

13. Л. Л. Эзрохи, ЖПХ, XXV, 8, 838 (1952).

14. Телитченко В. А. , Беляев Э. К., Цейтлин Н. А. Исследование системы MgO-CO

2

-H

2

O методом

планирования эксперимента. Депонир. рукопись №1561/78 деп., г. Черкассы, 1978 г. 68 с. (Реферат в

«Библиографическом указателе ВИНИТИ» Деп. рукописи, 1978 г. №7, с.75, РЖХ, 1978, №19(2) 19Л57Д.

1

8.2. Карбонизация гидроокиси магния, содержащейся в шламах рассолоочистки

Каждая новая идея, которую человек высказывает, должна встречать противодействие.

Противодействие, кстати, не доказывает, что идея правильная. Андре Жид (Франция).

В одноимённой работе (Цейтлин H. A. Самойленко В. И. - В кн. Технология соды и

содопродуктов. Труды НИОХИМа, т. 52, Харьков, 1980, с. 9-17) кратко описан цикл НИР,

закончившийся построением регрессионных моделей, аппроксимирующих поверхности отклика.

В настоящее время в ряде стран проводятся исследования технологии переработки шламов

рассолоочистки - отходов содового производства - на полезные продукты. Практический интерес

представляет переработка шламов на окись магния. Важнейшей стадией такого производства

является карбонизация гидроокиси магния, входящей в состав шлама. На этой стадии образуется

раствор бикарбоната магния, физико-химические свойства которого оказывают значительное

влияние на количественные и качественные характеристики готовой продукции - окиси магния.

Имеющиеся сведения по изучению процесса карбонизации гидроокиси магния [1-3]

являются противоречивыми, а некоторые стороны этого процесса мало изучены.

В настоящей работе представлены результаты исследования процесса карбонизации

гидроокиси магния шламов рассолоочистки. Опыты проводились на лабораторной установке с

использованием стеклянного термостатированного карбонизатора диаметром 0,05 м и высотой 1

м. В качестве сырья использовался отфильтрованный и репульпированный в воде шлам

рассолоочистки.

Предполагалось, что на карбонизацию шлама оказывает влияние ряд факторов (табл.1).

Таблица 1

Характеристика факторов, влияющих на процесс карбонизации шламов рассолоочистки

Уровни фактора

Факторы

Нижний

−

j

x

~

Нулевой

0

~

j

x Верхний

+

j

x

~

Интервал

варьирования

Доля СО

2

в газе (

1

~

x ), % 30 65 100 35

Температура (

2

~

x ), °С

12

21

30

9

Расход газа (

3

~

x ), л/мин

1

3,5

6

2,5

[Mg(OH)

2

] (на MgO), (

4

~

x ), г/л

7 13,5 20 6,5

Ввели кодовое обозначение факторов:

(

)

j

xjjj

lxxx /

~

~

0

−=

, (1)

где

(

)

2/

~

~

−+

−=

jjx

xxl

j

- интервал варьирования;

k

j

x

~

,

(

)

4,1∈j

, k ∈ (-, 0, +) - значение каждого j-го

фактора на разных уровнях (см. табл. 1).

В качестве откликов приняты массовые концентрации магния (y

1

, г/л) и окиси кальция (y

2

,

г/л) в растворе бикарбоната магния, а также содержание марганца (y

3

, %) в гидрокарбонатных

соединениях магния, полученных из растворов бикарбоната магния. Эти отклики характеризуют

ход протекания процесса и качество готовой продукции - окиси магния.

В соответствии с планом полного факторного эксперимента (ПФЭ) 2

4

[4] было проведено 16

опытов (табл. 2).

Таблица 2

План и результаты опытов по изучению процесса карбонизации

Факторы

(в кодовых обозначениях)

Среднее значение откликов по трем

измерениям

№ опыта

X

1

X

2

X

3

X

4

У

1

У

2*

10

4

У

3*

10

5

СО ошибки

измерения

S

иy1

*10

3

1 1 1 1 1 9,1 120,5 123,1 5

2 -1 1 1 1 5,3 109,1 102,4 11

3 1 -1 1 1 11,3 141,7 307,8 11

2

4 -1 -1 1 1 7,7 86,8 308,7 17

5 1 1 -1 1 3,1 91,3 150,4 10

6 -1 1 -1 1 2,14 84,5 160,0 5

7 1 -1 -1 1 6,2 120,0 165,0 13

8 -1 -1 -1 1 2,4 60,0 167,0 21

9 1 1 1 -1 0,7 46,7 309,0 16

10 -1 1 1 -1 2,8 50,4 309,0 13

11 1 -1 1 -1 9,0 18,0 113,0 9

12 -1 -1 1 -1 5,1 76,7 112,8 19

13 1 1 -1 -1 6,4 72,2 164,6 23

14 -1 1 -1 -1 2,6 78,7 164,0 12

15 1 -1 -1 -1 8,6 45,0 155,4 20

16 -1 -1 -1 -1 4,8 106,6 155,4 9

Среднее в центре плана

j

y

0

5,43 84,84 190,4

измерения

иyj

S

0,018 1,20 2,4

воспроизводимости

yj

S

0,17 1,46 3,64

СО

ошибок

остаточная

yj

S

0

0,37 1,59 4,37

j

F

ˆ

0,15 0,29 0,33

об однородности

(

)

,1,3

иyj

Sj∈

j

F

α

ˆ

0,2 0,016 0,0044

j

F

ˆ

89,2 1,48 2,3

о ничтожности

(

)

,1,3

иyj

Sj∈

j

F

α

ˆ

< 10

-4

0,2 0,05

j

t

ˆ

4,5 3,9 3,2

о кривизне

j

t

α

ˆ

0,0033 0,006 0,016

j

F

ˆ

4,74 1,19 1,44

Статистики

критериев

для

проверки

гипотез

об адекватности

j

F

α

ˆ

0,037 0,46 0,34

Каждый опыт проводили в течение 40 мин, после чего раствор бикарбоната магния

анализировали на содержание MgO и СаО. Далее раствор нагревали до температуры 80—90° С и в

образовавшемся осадке гидрокарбонатных соединений магния определяли содержание марганца.

Определение каждого значения отклика проводилось в трех параллельных пробах. Все опыты

были рандомизированы во времени.

Дополнительно к 16 опытам ПФЭ проведено 7 опытов в центре плана (при

0

~

~

jj

xx = ,

(

)

4,1∈j

, см. табл. 1), в результате чего получены векторы концентраций: y

10

= (5,40;

5,21; 5,37; 5,60; 5,39; 5,71; 5,30), г/л; y

20

= (82,9; 85,0; 85,1; 86,70; 86,4; 84,3; 83,5), г/л; y

30

= (188,6;

193,3; 184,5; 189,8; 185,7; 196,9; 194,1)% и СО

3

10

10

⋅

иу

S

погрешности измерения у

1

в центре плана:

3

10

10

⋅

иу

S

= (34; 27; 3; 34; 6; 25; 20), г/л. В табл. 2 приведены только СО погрешности измерения

первого отклика

1

иy

S ; для всех откликов приведены усредненные оценки

(

)

3,1, ∈jS

иyj

.

Результаты опытов обрабатывали в такой последовательности.

1) Оценивали

среднеквадратичные отклонения (СО)

погрешности измерений в каждой

точке плана [4, с. 56].

2) Проверяли гипотезы № 20 [Т3Р1] об однородности дисперсий погрешности измерения.

Значение

j

F

α

ˆ

(см. табл. 2) определяли по уравнению [Ф(52)Р1]. Эти гипотезы не отклонены.

Отметим,

что при большей ответственности за выводы (

0

k

α

= 0,05) дисперсии погрешности

измерения откликов у

2

и у

3

всё же не однородны. Это объясняется значительными трудностями

химического анализа проб при высоких температурах.