Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

ментативной активности, пока не будет добавлен извне недостающий

кофактор. Именно к подобным изолированным низкомолекулярным орга-

ническим веществам применим термин «кофермент», типичными предста-

вителями которых являются витамины В

1

, В

2

, В

6

, РР, содержащие кофер-

менты. Известно также, что и простетические группы, и коферменты

активно включаются в химические реакции, выполняя функции промежу-

тоных переносчиков электронов, атомов водорода или различных функцио-

нальных групп (например, аминных, ацетильных, карбоксильных). В подоб-

ных случаях кофермент рассматривают в качестве второго субстрата, или

косубстрата.

Роль кофермента (Ко) в качестве переносчика, например, атомов водо-

рода может быть представлена в виде схемы, где SH – субстрат, КоЕ – хо-

лофермент, А – акцептор протона:

Субстрат подвергается окислению, отдавая электроны и протоны,

а КоЕ – восстановлению, принимая электроны и протоны. В следующей

полуреакции восстановленный КоЕН может отдавать электроны и протоны

на какой-либо другой промежуточный переносчик электронов и протонов

или на конечный акцептор (см. главу 9).

Коэнзим, кофактор, простетическая группа – двусмысленный биохими-

ческий жаргон. До сих пор продолжается терминологический спор, по-

скольку часто определения «коэнзим», «кофактор» и «простетическая груп-

па» рассматриваются через призму их роли в реакциях энзиматического

(ферментативного) катализа. Следует, однако, считаться с тем неоспо-

римым фактом, что во многих случаях небелковые органические молекулы,

как и ионы металлов, абсолютно необходимы белковому компоненту при

выполнении определенной биологической функции, не имеющей отношения

к биокатализу. Несомненно, имеют значение также тип и характер связи

небелкового компонента с молекулой белка. Поэтому очевидно, что ко-

фактором может служить любой фактор, абсолютно необходимый для

выполнения белком его каталитической или любой другой биологической

роли. С другой стороны, коферментом может быть любой небелковый

фактор, который непосредственно вовлечен в реакцию энзиматического

катализа. Кофактор, который непосредственно не участвует в акте ката-

лиза, не является коэнзимом. В то же время простетическую группу

(ковалентно связанный небелковый компонент, необходимый для опреде-

ленной функции) можно назвать коферментом, если она непосредственно

участвует в энзиматической реакции. Простетическая группа, которая не

вовлечена в акт катализа, но функционально является существенным как

для фермента, так и для некаталитического белка, может быть названа

кофактором. И наконец, кофактор и кофермент, непрочно связанные (или

слабо связанные) с ферментом или белком, тем не менее не классифи-

цируются в качестве простетических групп.

Многие двухвалентные металлы (Mg

2+

, Мn

2+

, Са

2+

), как будет пока-

зано далее, также выполняют роль кофакторов, хотя они не относятся ни

к коферментам, ни к простетическим группам. Известны примеры, когда

ионы металлов прочно связаны с белковой молекулой, выполняя функции

121

SH

S

КoЕ

КоЕН

AH

A

простетической группы. В частности, очищенный фермент, катализирую-

щий окисление аскорбиновой кислоты (витамин С) в дезоксиаскорбиновую

кислоту, содержит 8 атомов меди на одну молекулу; все они настолько

прочно связаны с белковой молекулой, что даже не обмениваются с ионо-

обменными смолами и не отделяются методом диализа. Более того,

с помощью метода электронного парамагнитного резонанса показано

участие ионов меди в промежуточном переносе электронов. Интересно

отметить, что свободные ионы меди также наделены каталитической

активностью при окислении аскорбиновой кислоты, однако эта активность

повышается во многие тысячи раз, если ионы меди соединяются с апофер-

ментом в единый комплекс – холофермент.

Данные о важнейших коферментах и простетических группах ферментов,

включая их наименования и структуру, химическую природу витамина,

входящего в их состав, и характер выполняемой биохимической функции

в метаболизме, детально рассмотрены в главах 7 и 9–13.

Получены доказательства кофакторной функции в ферментативных

реакциях и ряда других биологически активных соединений, не относящихся

к витаминам: HS-глутатиона, АТФ, липоевой кислоты, производных ну-

клеозидов (уридинфосфат, цитидинфосфат, фосфоаденозинфосфосульфат),

порфиринсодержащих веществ и др. Сюда же могут быть отнесены тРНК,

которые в составе ферментов аминоацил-тРНК-синтетаз принимают ак-

тивное участие в транспорте аминокислот в рибосоме, где осуществляется

синтез белка (см. главу 14).

Следует отметить одну отличительную особенность двухкомпонентных

ферментов: ни кофактор отдельно (включая большинство коферментов), ни

сам по себе апофермент каталитической активностью не наделены, и только

их объединение в одно целое, протекающее не хаотично, а в соответствии

с программой их структурной организации, обеспечивает быстрое про-

текание химической реакции.

Активный центр ферментов

При изучении механизма химической реакции, катализируемой фермента-

ми, исследователя всегда интересует не только определение промежуточных

и конечных продуктов и выяснение отдельных стадий реакции, но и природа

тех функциональных групп в молекуле фермента, которые обеспечивают

специфичность действия фермента на данный субстрат (субстраты) и высо-

кую каталитическую активность. Речь идет, следовательно, о точном

знании геометрии и третичной структуры фермента, а также химической

природы того участка (участков) молекулы фермента, который обеспе-

чивает высокую скорость каталитической реакции. Участвующие в фер-

ментативных реакциях молекулы субстратов часто имеют небольшие раз-

меры по сравнению с молекулами ферментов, поэтому было высказано

предположение, что при образовании фермент-субстратных комплексов

в непосредственный контакт с молекулой субстрата, очевидно, вступает

ограниченная часть аминокислот пептидной цепи. Отсюда возникло пред-

ставление об активном центре фермента. Под активным центром

подразумевают уникальную комбинацию аминокислотных остатков в мо-

лекуле фермента, обеспечивающую непосредственное связывание ее с мо-

лекулой субстрата и прямое участие в акте катализа (рис. 4.2). Установлено,

что у сложных ферментов в состав активного центра входят также просте-

тические группы.

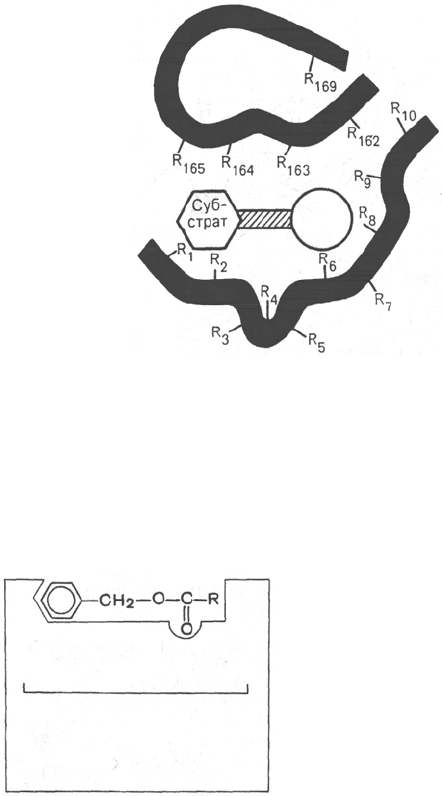

В активном центре условно различают так называемый каталити-

122

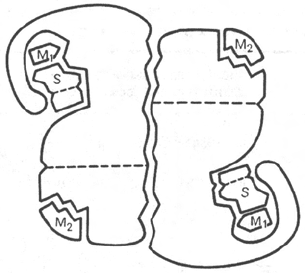

Рис. 4.2. Активный центр фер-

мента (схема) (по Малеру и

Кордесу).

Темные полосы - участки полипеп-

тидной цепи фермента; R - амино-

кислотные остатки и их порядковые

номера (с N-конца).

ческий центр, непосредственно вступающий в химическое взаимодейст-

вие с субстратом, и связывающий центр, или контактную («якор-

ную») площадку, которая обеспечивает специфическое сродство к субст-

рату и формирование его комплекса с ферментом. В свою очередь молекула

субстрата также содержит функционально различные участки: например,

субстраты эстераз или протеиназ – одну специфическую связь (или группу

атомов), подвергающуюся атаке со стороны фермента, и один или несколь-

ко участков, избирательно связываемых ферментом.

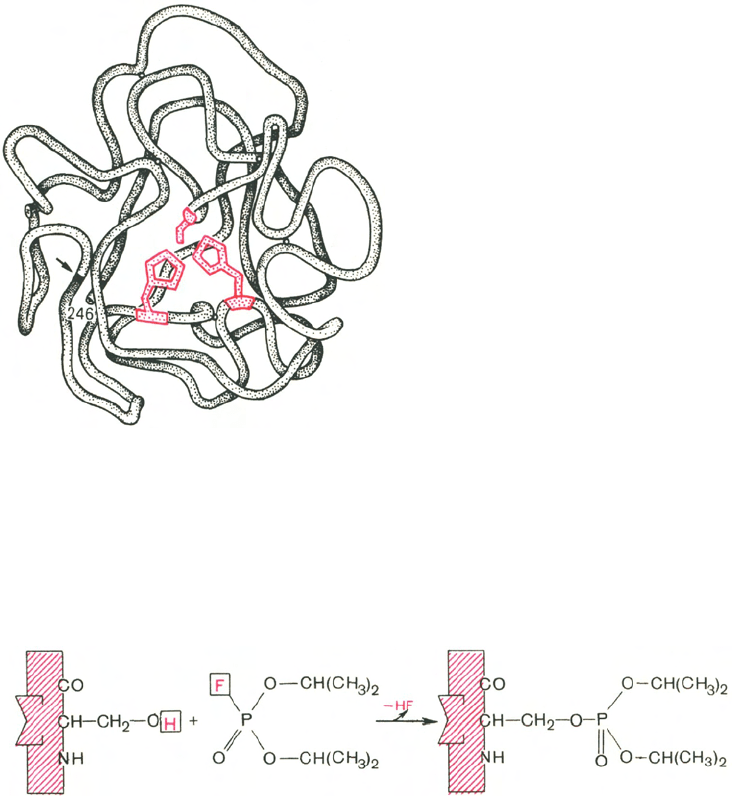

Получены экспериментальные доказательства наличия в активном цент-

ре химотрипсина двух остатков гистидина и остатка серина, схематически

представленных в трехмерной структурной модели предшественника этого

фермента (рис. 4.3). Выявление химической природы и вероятной топогра-

фии групп активного центра – проблема первостепенной важности. Она

сводится к определению природы аминокислот, их последовательности

и взаиморасположения в активном центре. Для идентификации так назы-

ваемых существенных аминокислотных остатков используют специфиче-

ские ингибиторы ферментов (часто это субстратподобные вещества или

аналоги коферментов), методы «мягкого» (ограниченного) гидролиза в со-

четании с химической модификацией, включающей избирательное окисле-

ние, связывание, замещение остатков аминокислот и др.

При помощи методов ингибиторного анализа были предприняты по-

пытки установить закономерности состава и структуры активных центров

у ферментов, относящихся к разным группам. В частности, при использо-

123

Связывающий

центр

Каталити-

ческий

центр

Активный центр

Молекула химотрипсина

Рис. 4.3. Гипотетическая модель тре-

тичной структуры молекулы пред-

шественника химотрипсина (по Ней-

рату).

Цветом выделены остатки серина и гисти-

дина; стрелкой обозначено место отщеп-

ления N-концевого участка полипептид-

ной цепи.

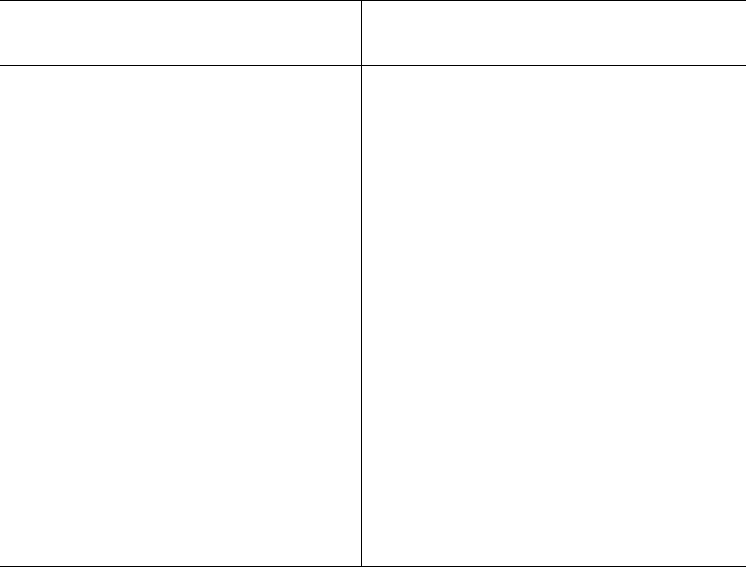

вании диизопропилфторфосфата (ДФФ), принадлежащего к так называе-

мым нервным ядам, наблюдается полное выключение активного центра

холинэстеразы – фермента, катализирующего гидролиз ацетилхолина на

холин и уксусную кислоту. Оказалось, что этот ингибитор имеет близкое

структурное сходство с ацетилхолином и подобно ему взаимодействует

с ОН-группой остатка серина в активном центре. Вызывая фосфори-

лирование серина в активном центре ряда других ферментов, ДФФ также

инактивирует их действие:

Показано, что ДФФ избирательно фосфорилирует в каждом чувстви-

тельном к нему ферменте только один остаток серина, наделенный

функциональной активностью. Учитывая этот механизм действия ДФФ,

сделаны попытки определения природы аминокислот в окружении «ка-

талитического» остатка серина у ряда ферментов (табл. 4.2).

Из данных табл. 4.2 видно, что ферменты, сходные по типу действия,

хотя и различаются специфичностью, могут иметь почти одинаковую

последовательность аминокислотных остатков в тех участках, которые

примыкают к остатку серина, несущему функционально активную гидро-

ксильную группу. Существенное значение ОН-группы серина для акта

катализа было доказано, кроме того, химическим ее блокированием или

удалением, когда эстеразы полностью лишались ферментативной актив-

ности.

124

Активный фермент

ДФФ

Неактивный фермент

Таблица 4.2. Последовательность аминокислотных остатков, расположенных вокруг

серина в молекулах ряда эстераз и протеиназ (по Малеру и Кордесу)

Фермент

Химотрипсин

Трипсин

Тромбин

Эластаза

Бутирилхолинэстераза

Ацетилхолинэстераза

Алиэстераза печени

Щелочная фосфатаза (E. coli)

Субтилизин (В. subtilis)

Протеаза (Aspergillius orizae)

Фосфоглюкомутаза

Фосфорилаза

Последовательность остатков

аминокислот вокруг серина

—Гли—Асп—Сер—Гли—Гли—

—Гли—Асп—Сер—Гли—Про—Вал—

—Асп—Сер—Гли—

—Асп—Сер—Гли—

—Гли—Глу—Сер—Ала—

—Глу—Сер—Ала—

—Гли—Глу—Сер—Ала—Гли—Гли—

—Тре—Асп—Сер—Ала—Сер—Ала—

—Гли—Тре—Сер—Мет—Ала—

—Тре—Сер—Мет—Ала—

—Тре—Ала—Сер—Гис—Асп—

—Глн—Иле—Сер—Вал—Apг—

Предполагают, что формирование активного центра фермента начи-

нается уже на ранних этапах синтеза белка-фермента (см. главу 14) на

рибосоме, когда линейная одномерная структура пептидной цепи превра-

щается в трехмерное тело строго определенной конфигурации. Образо-

вавшийся белок приобретает информацию совершенно нового типа, а

именно функциональную (в частности, каталитическую). Любые воздейст-

вия, приводящие к денатурации, т.е. нарушению третичной структуры,

приводят к искажению или разрушению структуры активного центра

и соответственно потере ферментом каталитических свойств. Если при

подходящих внешних условиях удается восстановить нативную трехмерную

структуру белка-фермента (ренатурировать его), то восстанавливается и его

каталитическая активность. Это было показано впервые на примере рибо-

нуклеазы поджелудочной железы (см. рис. 1.13).

Помимо активного центра, в молекуле фермента может присутствовать

также аллостерический центр (или центры) (от греч. allos – другой,

иной и steros – пространственный, структурный), представляющий собой

участок молекулы фермента, с которым связываются определенные, обыч-

но низкомолекулярные, вещества (эффекторы, или модификаторы), мо-

лекулы которых отличаются по структуре от субстратов. Присоединение

эффектора к аллостерическому центру изменяет третичную и часто также

четвертичную структуру молекулы фермента и соответственно конфигу-

рацию активного центра, вызывая снижение или повышение энзимати-

ческой активности. Ферменты, активность каталитического центра которых

125

Рис. 4.4. Схематическое изображе-

ние аллостерического фермента,

состоящего из двух протомеров,

соединенных по типу гетерологи-

ческой («голова»-«хвост») ассо-

циации (по Кошленду).

S – субстрат; М

1

– модификатор, связы-

вающийся в активном центре; М

2

– мо-

дификатор, связывающийся в аллосте-

рическом центре (эффектор).

подвергается изменению под влиянием аллостерических эффекторов, свя-

зывающихся с аллостерическим центром, получили название аллосте-

рических ферментов *.

Отличительной особенностью ряда аллостерических ферментов является

наличие в молекуле олигомерного фермента нескольких активных центров

и нескольких аллостерических регуляторных центров, пространственно

удаленных друг от друга. В аллостерическом ферменте каждый из двух

симметрично построенных протомеров содержит один активный центр,

связывающий субстрат S, и один аллостерический центр, связывающий

эффектор М

2

, т.е. 2 центра в одной молекуле фермента (рис. 4.4). Получены

доказательства, что для субстрата аллостерические ферменты, помимо

активного центра, содержат и так называемые эффекторные центры; при

связывании с эффекторным центром субстрат не подвергается катали-

тическому превращению, однако он влияет на каталитическую эффектив-

ность активного центра. Подобные взаимодействия между центрами, свя-

зывающими лиганды одного типа, принято называть гомотропными

взаимодействиями, а взаимодействия между центрами, связывающими

лиганды разных типов, – гетеротропными взаимодействиями.

Таким образом, приведенные сведения о химической природе активного

центра и аллостерических участках свидетельствуют о том, что в энзима-

тическом катализе, как и в реакции связывания субстрата, участвует не

ограниченная и небольшая часть фермента, как предполагалось ранее,

а значительно большая часть молекулы белка-фермента. Этими обстоя-

тельствами, вероятнее всего, можно объяснить большие размеры и объем-

ность трехмерной структуры молекулы фермента; эти же обстоятельства

следует учитывать в программах создания искусственных низкомолеку-

лярных аналогов ферментов (синзимов), обладающих свойствами на-

тивных ферментов (см. ранее).

ИЗОФЕРМЕНТЫ

Изоферменты, или изоэнзимы,– это множественные формы фермента, ка-

тализирующие одну и ту же реакцию, но отличающиеся друг от друга по

физическим и химическим свойствам, в частности по сродству к субстрату,

* Ряд авторов рекомендуют пользоваться термином «регуляторный центр» (ре-

гуляторный фермент) для ферментов, обладающих регуляторными функциями, поскольку

в этом случае якобы отпадает необходимость уточнения наличия на поверхности фермента

особого центра для связывания эффектора.

126

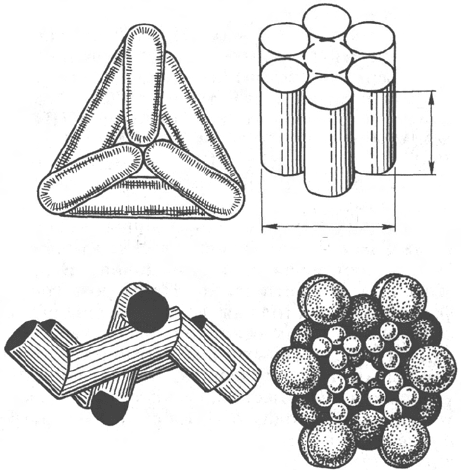

Рис. 4.5. Модели строения

некоторых олигомерных фер-

ментов.

а - молекула глутаматдегидроге-

назы, состоящая из 6 протоме-

ров (общая мол. м. 336000); б -

молекула РНК-полимеразы; в -

половина молекулы каталазы;

г - молекулярный комплекс пи-

руватдегидрогеназы.

максимальной скорости катализируемой реакции (активности), электро-

форетической подвижности или регуляторным свойствам.

В живой природе имеются ферменты, молекулы которых состоят из двух

и более субъединиц, обладающих одинаковой или разной первичной,

вторичной или третичной структурой. Субъединицы нередко называют

протомерами, а объединенную олигомерную молекулу – мультимером (рис.

4.5; см. главу 1).

Считают, что процесс олигомеризации придает субъединицам белков

повышенную стабильность и устойчивость по отношению к действию

денатурирующих агентов, включая нагревание, влияние протеиназ и др.

Однако на нынешнем этапе знаний нельзя ответить однозначно на вопрос

о существенности четвертичной структуры для каталитической активности

ферментов, поскольку пока отсутствуют методы, позволяющие в «мягких»

условиях разрушить только лишь четвертичную структуру. Применяемые

обычно методы жесткой обработки (экстремальные значения рН, высокие

концентрации гуанидинхлорида или мочевины) приводят к разрушению не

только четвертичной структуры, но и вторичной и третичной структур

стабильного олигомерного фермента, протомеры которого оказываются

денатурированными и, как следствие этого, лишенными биологической

активности.

Следует указать на отсутствие ковалентных, главновалентных связей

между субъединицами. Связи в основном являются нековалентными,

поэтому такие ферменты довольно легко диссоциируют на протомеры.

Удивительной особенностью таких ферментов является зависимость актив-

ности всего комплекса от способа упаковки между собой отдельных

субъединиц. Если генетически различимые субъединицы могут сущест-

вовать более чем в одной форме, то соответственно и фермент, образо-

ванный из двух или нескольких типов субъединиц, сочетающихся в разных

127

а

12,5

нм

б

~9,5

нм

в

г

количественных пропорциях, может существовать в нескольких сходных, но

не одинаковых формах. Подобные разновидности фермента получили

название изоферментов (изоэнзимов или, реже, изозимов). В частности,

если фермент состоит из 4 субъединиц двух разных типов – Н и М (сер-

дечный и мышечный), то активный фермент может представлять собой

одну из следующих комбинаций: НННН, НННМ, ННММ, НМММ,

ММММ, или Н

4

, Н

3

М, Н

2

М

2

, НМ

3

, М

4

, соответствующую изоферментам

ЛДГ

1

, ЛДГ

2

, ЛДГ

3

, ЛДГ

4

и ЛДГ

5

. При этом синтез Н- и М-типов

осуществляется различными генами и в разных органах экспрессируется

по-разному.

В одних случаях субъединицы имеют почти идентичную структуру

и каждая содержит каталитически активный участок (например, β-галакто-

зидаза, состоящая из 4 субъединиц). В других случаях субъединицы ока-

зываются неидентичными. Примером последних может служить трипто-

фансинтаза, состоящая из 2 субъединиц, каждая из которых наделена

собственной (но не основной) энзиматической активностью, однако, только

будучи объединенными в макромолекулярную структуру, обе субъединицы

проявляют триптофансинтазную активность.

Термин «множественные формы фермента» применим к белкам, ка-

тализирующим одну и ту же реакцию и встречающимся в природе в орга-

низмах одного вида. Термин «изофермент» применим только к тем мно-

жественным формам ферментов, которые появляются вследствие гене-

тически обусловленных различий в первичной структуре белка (но не

к формам, образовавшимся в результате модификации одной первичной

последовательности).

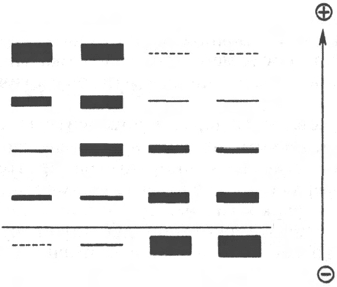

Одним из наиболее изученных 4 ферментов, множественность форм

которого детально изучена методом гель-электрофореза, является ЛДГ,

катализирующая обратимое превращение пировиноградной кислоты в мо-

лочную. Пять изоферментов ЛДГ образуются из 4 субъединиц примерно

одинакового размера, но двух разных типов. Поскольку Н-протомеры несут

более выраженный отрицательный заряд при рН 7,0–9,0, чем М-про-

томеры, изофермент, состоящий из 4 субъединиц Н-типа (Н

4

), при электро-

форезе будет мигрировать с наибольшей скоростью в электрическом поле

к положительному электроду (аноду). С наименьшей скоростью будет

продвигаться к аноду изофермент М

4

, в то время как остальные изо-

ферменты будут занимать промежуточные позиции. Следует подчеркнуть,

что изоферменты ЛДГ, обладая почти одинаковой ферментативной актив-

ностью, различаются некоторыми физико-химическими свойствами: мо-

лекулярной массой, электрофоретической подвижностью, отношением к ак-

Рис. 4.6. Распределение и относитель-

ные количества изоферментов ЛДГ

в различных органах. Экстракты на-

несены на линию, отмеченную над-

писью «Старт». При заданных усло-

виях опыта (рН) 4 изофермента ЛДГ

движутся к аноду, а один (ЛДГ

5

) –

к катоду. Красным цветом выделены

основные изоформы ЛДГ для данно-

го органа.

128

ЛДГ

1

ЛДГ

2

ЛДГ

3

ЛДГ

4

ЛДГ

5

Сердце

Почки

Печень

Мышцы

Старт

тиваторам и ингибиторам и др., однако для каждой ткани в норме

характерно свое соотношение форм (изоферментный спектр) ЛДГ. Напри-

мер, в сердечной мышце преобладает Н

4

, т.е. ЛДГ

1

, а в скелетных мышцах

и печени – М

4

(ЛДГ

5

) (рис. 4.6). Эти обстоятельства широко используют

в клинической практике, поскольку изучение появления изоферментов ЛДГ

(и ряда других ферментов) в сыворотке крови может представлять интерес

для дифференциальной диагностики органических и функциональных по-

ражений органов и тканей. По изменению содержания изоферментов

в сыворотке крови можно судить как о топографии патологического

процесса, так и о степени поражения органа или ткани.

МУЛЬТИМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ

Особую группу ферментов составляют надмолекулярные (или мульти-

молекулярные) ферментные комплексы, в состав которых входят не

субъединицы (в каталитическом отношении однотипные протомеры), а раз-

ные ферменты, катализирующие последовательные ступени превращения

какого-либо субстрата. Отличительными особенностями подобных муль-

тиферментных комплексов являются прочность ассоциации ферментов

и определенная последовательность прохождения промежуточных стадий

во времени, обусловленная порядком расположения каталитически актив-

ных (различных) белков в пространстве («путь» превращения в пространст-

ве и времени). Типичными примерами подобных мультиферментных комп-

лексов являются пируватдегидрогеназа и α-кетоглутаратдегидрогеназа, ка-

тализирующие соответственно окислительное декарбоксилирование пиро-

виноградной и α-кетоглутаровой кислот в животных тканях (см. главу 10),

и синтетаза высших жирных кислот (см. главу 11). Молекулярные массы

этих комплексов в зависимости от источника их происхождения варьируют

от 2,3•10

6

до 10•10

6

. Ассоциация отдельных ферментов в единый недиссо-

циирующий комплекс имеет определенный биологический смысл и ряд

преимуществ. В частности, при этом резко сокращаются расстояния, на

которые молекулы промежуточных продуктов должны перемещаться при

действии изолированных ферментов. Ряд таких мультиферментных комп-

лексов, иногда называемых ферментными ансамблями, структурно связан

с какой-либо органеллой (рибосомы, митохондрии) или с биомембраной

и составляет высокоорганизованные надмолекулярные системы, обеспе-

чивающие жизненно важные функции, например тканевое дыхание (перенос

электронов от субстратов к кислороду через систему дыхательных фер-

ментов).

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ

Структура и функции ферментов, а также механизм их действия почти

ежегодно подробно обсуждаются на многих международных симпозиумах

и конгрессах. Важное место отводится рассмотрению структуры всей

молекулы фермента и ее активных центров, молекулярному механизму

действия различных типов ферментов, общей теории энзиматического

катализа. Тем не менее до сих пор нет полной ясности по двум кардиналь-

ным проблемам энзимологии: чем вызваны специфичность действия и вы-

сокая каталитическая эффективность ферментов?

До установления химической природы ферментов гипотезы о механизме

их действия опирались на исследования кинетики и модельные опыты

химического гомогенного катализа. Повышение скорости химических реак-

129

ций под действием ферментов объясняли следующим: а) активированием

субстрата в результате образования адсорбционных или молекулярных,

обратимо диссоциирующих фермент-субстратных комплексов; б) цепным

механизмом реакций с участием радикалов или возбужденных молекул.

Оказалось, что цепные механизмы реакции не играют существенной роли

в биологическом катализе. После установления химической природы фер-

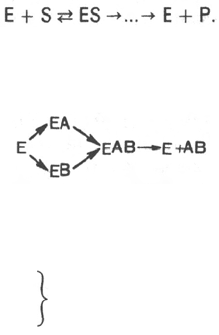

ментов подтвердилось представление, выдвинутое более 80 лет назад

В. Анри, Л. Михаэлисом и М. Ментен, о том, что при энзиматическом

катализе фермент Е соединяется (в принципе обратимо) со своим субстра-

том S, образуя нестойкий промежуточный фермент-субстратный комплекс

ES, который в конце реакции распадается с освобождением фермента

и продуктов реакции Р. Благодаря высокому сродству связывания и обра-

зованию ES-комплекса резко возрастает число молекул субстрата, всту-

пающих в реакции. Эти представления легли в основу теории «ключа-

замка» Э. Фишера, которую иногда называют теорией «жесткой матрицы».

Таким образом, жесткая структура активного центра оказывается комп-

лементарной молекулярной структуре субстрата, обеспечивая тем самым

высокую специфичность фермента.

Л. Михаэлис не только постулировал образование промежуточного

фермент-субстратного ES-комплекса, но и рассчитал влияние концентрации

субстрата на скорость реакции. В процессе реакции различают несколько

стадий: присоединение молекулы субстрата к ферменту, преобразование

первичного промежуточного соединения в один или несколько последова-

тельных (переходных) комплексов и протекающее в одну или несколько

стадий отделение конечных продуктов реакции от фермента. Это можно

схематически проиллюстрировать следующими примерами:

В реакциях анаболизма, например А + В —> АВ, фермент может соединяться

как с одним, так и с другим субстратом или обоими субстратами:

В реакциях катаболизма, например АВ —> А + В:

На рис. 4.7 представлена схема образования промежуточного фер-

мент-субстратного комплекса. Если фермент в активном центре содержит

кофермент, то предполагается образование тройного комплекса (рис. 4.8).

Фермент вступает во взаимодействие с субстратом на очень короткий

период, поэтому долгое время не удавалось показать образование такого

комплекса. Прямые доказательства существования фермент-субстратного

комплекса были получены в лабораториях Д. Кейлина и Б. Чанса. В на-

стоящее время экспериментальные и математические методы кинетики,

термодинамики и статической механики химических реакций позволяют

130

а) АВ + Е –> ABE

б) АВЕ –> А + BE

в) ВЕ –> В + Е

(а + б + в): АВ + Е –> А + В + Е