Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

512 Религия и искусство. Кризис образа на заре нового времени

нужна была поддержка саксонского суверена. Поэтому Лютер хотел избежать

всякого волнения, которое могло бы навредить собственному делу, и даже го-

тов был допустить прежнее использование образов, если бы курфюрст этого за-

хотел. «Есть люди, которые еще не имеют этого (правильного) суждения об об-

разах», и их можно убедить в их заблуждении только с помощью проповеди

5

.

В Мюнстере же анабаптисты в 1534 г. ниспровергли прежний режим. Как

движение они были давно политизированы, поскольку были заклеймлены

как бунтари имперским законом. В Мюнстере они изгнали епископа как суве-

рена и начали наступление на идолопоклоннические деньги, изъяв капитал из об-

ращения, а все драгоценности спрятав в ратуше. Ожидание спасения в конце

времен должно было свершиться через новое воплощение «Слова», которое

анабаптисты видели в собственном царстве мира: на это намекает призыв на

памятных монетах. Отныне следовало почитать «Бога только в живом храме

и сердцах людей», а не в образе или таинстве, как сказано у одного из предво-

дителей. Образы следует убрать для того, чтобы память о них была стерта

в сердцах. Новое движение в Мюнстере хотело освободиться от символов

и воспоминаний, которые были воплощены и увековечены в образах. Зримые

поручители традиции были препятствием в час пробуждения

6

.

Революционеры Мюнстера, движение которых оказалось лишь эпизодом,

находятся на краю главных событий Реформации, совершавшихся лютерана-

ми и кальвинистами и достигших в 1566 г. также и Нидерландов. Но религи-

озное самоопределение и в других местах тесно связано с политическим само-

определением. Одна эмансипация редко останавливается перед другой.

Представительство прежнего времени, когда церковь и суверен управляли об-

щественной культурой страны, переживает кризис, который проявляется че-

рез удаление образов. Ищут новые формы и новых носителей представитель-

ства. Частная культура, имевшая краткую историю, развивалась тем быстрее,

чем сомнительнее становилась общественная. Коллекционирование произве-

дений живописи и мелкой пластики из бронзы, которые изображали темы,

не подлежащие спорам, является важным доказательством этого.

Уничтожение образов в Женеве 8 августа 1535 г. было центральным собы-

тием, повлекшим консолидацию Реформации. Новые проповедники овладе-

ли трибуной, после того как был изгнан епископ как городской глава. Каль-

вин присоединился к ним в 1536 г., но лишь с 1541 г. смог установить в городе

теократический режим, в политике которого теряли силу прежние границы

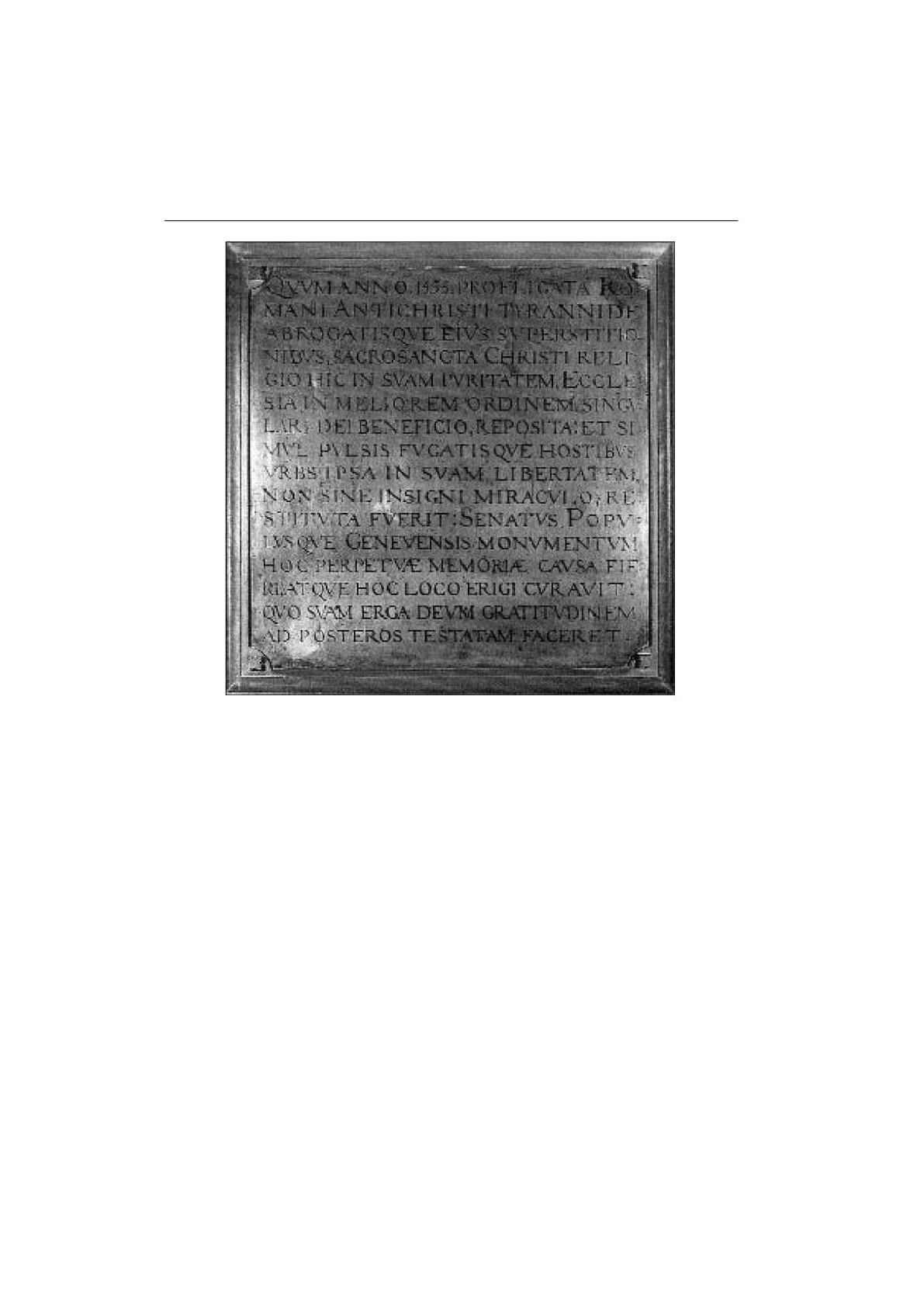

между светской и церковной жизнью. Новая эпоха, начавшаяся после очище-

279 ния церквей, как бы с нуля, была отмечена квадратной бронзовой надписью

(99 см

2

), которая до 1798 г. помещалась на ратуше: «В 1535 году была свергну-

та тирания римского антихриста. Мы отреклись от суеверия и возвратили

пресвятую религию Христа в первоначальное состояние, а его церкви — луч-

ший порядок. Город, врагов которого мы изгнали, снова получил свободу не

без чудесного участия неба. Сенат и народ Женевы на вечную память об этом

соорудили в этом месте памятник. Пусть он свидетельствует потомкам о их

благодарности Богу»

7

.

Памятник, античная почетная надпись на классической латыни, является

как бы «словесной иконой», которая изобразительной памяти противопостав-

Критика образа и иконоборчество в эпоху Реформации

513

279. Бронзовая доска из ратуши. После 1535. Женева, Сен-Пьер

ляет письменную память. Одновременно это манифест гуманистического об-

разования, в котором дух, представленный через слово, должен был торжест-

вовать над материей и «внешним образом». Надпись на женевской ратуше

выражала победу «Просвещения» и волю к обретению религиозного самооп-

ределения. Это делается в форме прокламации и в интонации закона, кото-

рый всех — проповедников, общину и город — подчиняет слову Божьему. Че-

рез слово Библии религия присутствует в жизни общества и отдельного

человека, и это Слово представляет ее. Любое ее представительство через об-

раз было запрещено в «кальвинистской религии», как ее называет одна ни-

дерландская гравюра на меди. Почетная надпись города фиксирует основа-

ние новой эпохи в коллективной памяти. Иконоборчество (а не за три года до

того введенная Реформация) стало официальной датой этого события.

Формы, в которых иконоборчество происходило в других местах, позволяют

иногда узнать, какие мотивы вызывали то или иное действие. Рёйтлингенский

хронист Фицион описывает, как в 1531 г. главная церковь «была очищена от су-

еверной субстанции и папского идолопоклонства». Были разрушены также ал-

тари «и с насмешкой сброшены образы»

8

. При этом на переднем плане — два

мотива. Во-первых, желали продемонстрировать бессилие образов, которым

всегда приписывали такое могущество. Во-вторых, хотели скомпрометировать

514 Религия и искусство. Кризис образа на заре нового времени

280. Алтарь. 1537. Динкельсбюль,

Евангелическо-лютеранская конгрегация

старые учреждения, особенно Римскую церковь, которая желала осуществлять

власть над людьми посредством таких беспомощных изображений.

Поэтому шли даже дальше простого удаления образов, оставляя их на

прежнем месте, но уничтожая на них лики и руки, т. е. лишая их тех отличи-

тельных черт, которыми они производили на людей наибольшее впечатление.

Если злодеяние оставалось безнаказанным, то тем более было доказано бесси-

лие образов, состоявших лишь из мертвого вещества. Надругательство над об-

разами было иногда важнее, чем их устранение. Компрометация учреждений,

которые управляли этими образами, принимала иногда форму замещающего

наказания образов «in effigie»*. Если виновников не настигали, то вымещали

негодование на образах, которые были теми оставлены. В нормальном уголов-

ном праве это были портреты и гербы. Теперь же это были культовые образы,

через которые наказывали старую церковь. Так иногда происходил ритуаль-

ный акт, для которого избирались известные методы применения наказания.

Если образы, подвергшиеся надругательству и искалеченные, оставались сто-

ять, как собственные карикатуры, зритель, выросший в уважении к ним, мог

заново удостовериться в собственной эмансипации.

В противовес Римской церкви, которую хотели задеть посредством иконо-

борчества, его инициаторы оправдываются с помощью изобразительной и сло-

* «В изображении» (лат.) (в средние века, если преступник был недосягаем, его «наказывали»

сжиганием его изображения).

Критика образа и иконоборчество в эпоху Реформации

515

весной сатиры в иллюстрированной листовке. «Заблуждение» Рима можно бы-

ло лучше всего разоблачить, объявив культ образов и реликвий возвращением

к язычеству. Это получалось особенно хорошо, когда параллели заимствова-

лись из иудаизма, поскольку там любой культ образов был изменой истинной

вере и тотчас наказывался богом Яхве. Подходящим примером

9

является слу-

жение идолам Соломона, на которое его соблазнили чужеземные женщины.

Рассматриваемая в этом свете, Реформация является сходным возвращением

к истинной вере, какое следовало в Ветхом Завете за каждым наказанием Яхве.

То, что случилось с Римской церковью, а именно из-за действий иконоборцев,

было как раз в этом смысле новым историческим уроком, если следовать логи-

ке листовок.

Лютер имел другие аргументы против образов, т. к. они были для него

символами ложного исполнения замысла. Было бы «злоупотреблением» ста-

вить образ в церковь и думать, будто бы «этим совершили добрую службу

и доброе дело Богу, которое в действительности есть истинное идолопоклон-

ство»

10

. Но у Лютера имеются такие же аргументы против насильственного

удаления образов. Оно сводилось в его глазах к новому неправильному испол-

нению замысла, так как полагали, будто уничтожение образов является доб-

рым делом. Не было бы лучшим выходом разъяснение, оставив при этом об-

разы стоять на своем месте, но больше не поклоняться им? «Народ нужно

с помощью слова привести к тому, чтобы он не испытывал больше к ним до-

верия» и в большей степени полагался только «на милость и доброту Бога».

Прежде всего в Лютере теперь проявляется моралист, который усматривает

в иконоборчестве отклонение от заповеди нравственного обновления. «...Через

такое исполнение закона получается, что они уничтожают внешние образы,

а противопоставляют им сердце, полное идолов...» (см. Приложение, текст 39Б).

Истинными идолами являются пороки человека.

Листовка, которую Эрхард Шён ок. 1530 г., немного лет спустя после пропо- 281

ведей Лютера, опубликовал в Нюрнберге, иллюстрировав ее гравюрой на де-

реве, продолжила этот аргумент моралистов. «Жалоба бедных, преследуемых

идолов и храмовых образов», как гласит заголовок, излагается в длинном текс-

те в шесть столбцов из 383 стихов, в котором образы отвергают наказание, ко-

торое совершают над ними люди, поскольку это были те самые люди, которые

их воздвигли и почитали

11

. Гравюра на дереве изображает антитезу, бывшую

популярной в полемике этого времени по поводу образов, и противопоставля-

ет уничтожению их в церковном помещении высокомерие иконоборцев, окру-

жающих себя женщинами, вином и деньгами, а бревна в своем глазу не чувст-

вующих (Мф. 7: 3). Мнимые идолы сжигаются, а настоящие идолы почитаются

с тем более чистой совестью.

В сопроводительном тексте образы скорее сознаются в своей вине, чем од-

новременно разоблачают людей. Как образы они создавали «такую хоро-

шую видимость», будто бы они были «самим Богом» и выслушивали от всех

вопли и просьбы. Затем следует обвинение ответчиков: «Вы ведь сами сдела-

ли нас идолами, которые теперь высмеивают нас. Мы не можем перед вами

оправдываться, когда вы сами так себя ведете». Настоящими идолами, «ко-

торым нет числа», которые управляют бесчисленными людьми, являются

516 Религия и искусство. Кризис образа на заре нового времени

281. Эрхард Шён. Гравюра на дереве. Ок. 1530.

Нюрнберг, Германский национальный музей

известные смертные грехи, которые продолжают существовать и при новом

учении.

Эта критика иконоборчества радикальнее, чем оно само. Лишение власти

образов, на спасение которыми нельзя больше надеяться, отбрасывает челове-

ка к самому себе. Образы были его произведением, а культ образов — его за-

блуждением. Человек остается таким же, даже если он уберет образы, ибо они

являются лишь внешней видимостью его внутренних образов. Очевиден эти-

ческий вывод, ибо добродетельный человек, как говорят теологи, становится

единственным подлинным образом Бога, могущим существовать на земле.

Но этот аргумент выходит в конце концов за религиозные и этические рамки.

Человек нового времени остается в мире один на один с самим собой. Он мо-

жет выдумывать, творить себе образы, но они не смогут продемонстрировать

ничего иного, кроме истины, которую он сам им приписывает.

б) Образ и слово в новой доктрине

В1525 г. художники Страсбурга обращаются в магистрат города с прошением

помочь им поменять профессию, т. к. они остаются без занятий с тех пор, как

«по слову Божию уважение к образам заметно упало»

12

. Реформация оказа-

лась господством слова, вытеснившего все другие знаки религии. Христианст-

во всегда было провозглашением Слова Божия, откровение произошло через

Слово Божие. Ныне же слово устанавливает монополию и, как никогда ранее,

окружается ореолом. В конце концов, новые проповедники имели лишь сло-

во Священного Писания и никаких других авторитетов, чтобы применять на

практике религию без участия церкви. Они хотели возобновить его как бы

в первоначальном звучании, очищенным от заблуждений папистов, и обу-

чить общину его пониманию. «Ибо Слово есть наша основа, защита и оружие

против заблуждений и соблазна», — говорит Лютер в Великом Катехизисе.

«Царство Божие есть царство слушания, а не царство созерцания» говорится

в другом месте. «Правильно понятое Слово Божие» является, говорит Лютер

Образ и слово в новой доктрине 517

в застольных речах, «основой веры... кто имеет его чистым и неискаженным,

тот может... победить в борьбе против всех врат ада»

13

.

В эпоху Гутенберга слово присутствует всюду. Новая культура гуманистов

выигрывает от этого, т. к. она завоевывает сторонников господства духа в зер-

кале слова. Новая филология занимается подлинными текстами античных ав-

торов. Гуманисты хотят понимать истину текста так же, как теологи — истину

Библии. Слово служит рациональному аргументу. Оно является прибежищем

мыслящего субъекта, который больше не приписывает символической досто-

верности видимому миру, а стремится облекать истину только в абстрактные

понятия. Мыслители этого времени придают значение тому, что художники

в новых портретах передают только их тело, а «лучший образ [их личности]

выражается в книгах», которые они сочинили.

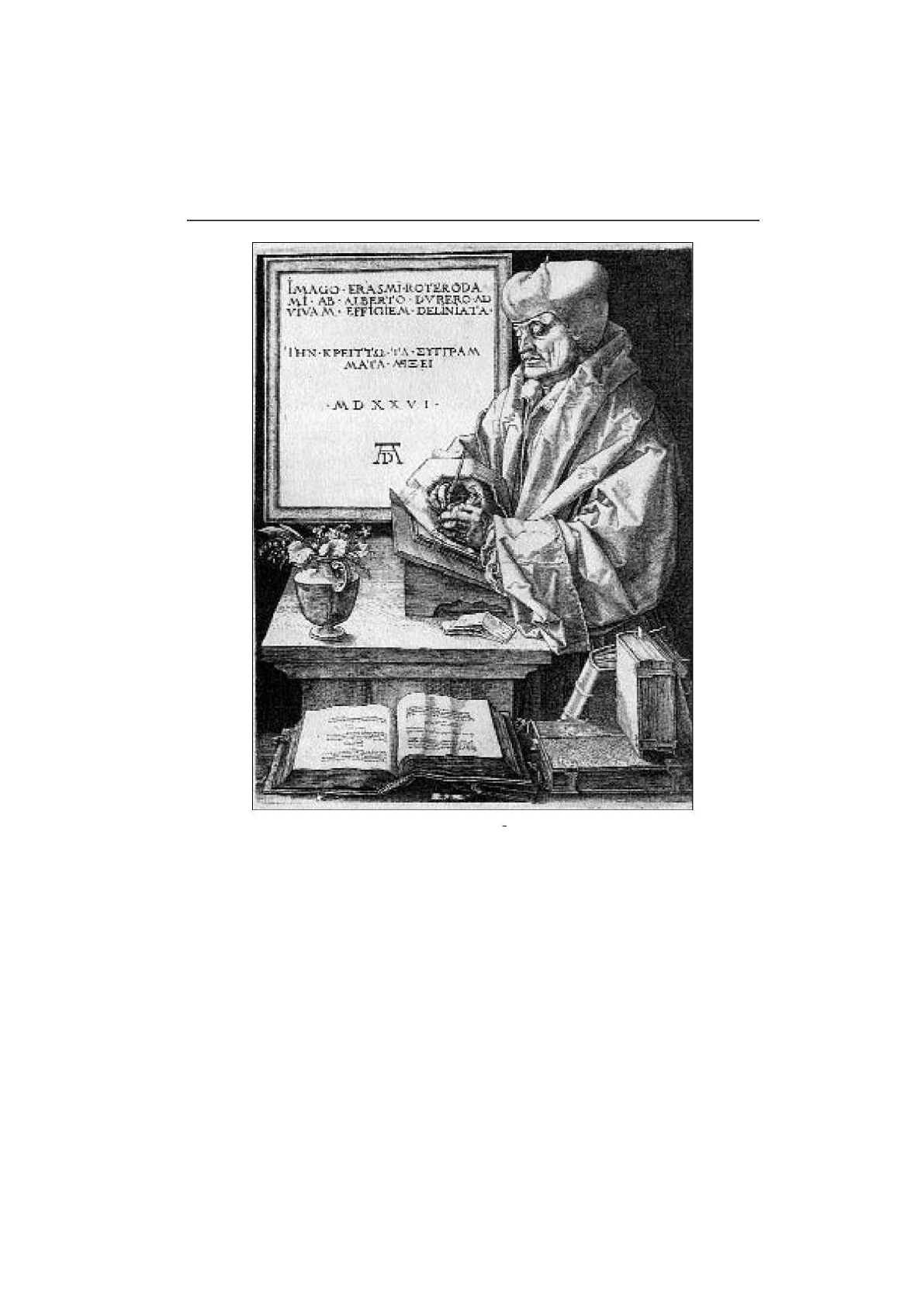

Так Эразм пишет курфюрсту Бранденбургскому, когда в 1520 г. он посыла-

ет

14

ему отчеканенную Квентином Массисом медаль с его портретом. Первая

гравюра на меди Кранаха с портретом Лютера, созданная в том же году, в под-

ражание античной надписи отмечает контраст «смертных черт», выгравиро-

ванных Кранахом, с «вечным образом его духа», который мог бы выразить

только сам Лютер

15

. Дюрер в 1526 г. доводит дуализм словесного тела (сочине-

ния) и образного тела (портрета) в знаменитой гравюре на меди Эразма до 282

классической формулы. Лист содержит собственно два портрета ученого. Вто-

рым является доска с надписью, которая «телесное посмертное изображение»

отличает от «лучшего [образа] в сочинениях». Как раз здесь Дюрер подписы-

вается, ибо это была его идея облечь духовную личность ученого в подходя-

щую образную метафору. Художники тоже должны теперь пользоваться как

бы «косвенной речью», если они делают субъект темой образа или беседуют

с субъектом (зрителя). Написанное слово имеет более высокий ранг, чем вся-

кий живописный или скульптурный образ.

В теологии слово приобретает более высокий смысл, ибо оно является Сло-

вом Бога. Когда о нем идет речь, тогда идет речь также о его роли в Открове-

нии, т. е. о том, оставил ли Бог после себя только Слово или он указал еще дру-

гие пути, на которых с ним можно встретиться. В этом вопросе решается не

только приобщение к религии через живописный образ, но также и вопрос

о приобщении через форму таинств. Спор по поводу Тайной вечери подни-

мает этот принципиальный вопрос. Лютер остается верным Августину, когда

он доверяет слову власть «превратить стихию в таинство», хлеб в тело Христо-

во. Напротив, для Кальвина хлеб является только знаком, который никогда не

может стать тем, что он обозначает. Тело Христово есть лишь «выражение»

(см. Приложение, тексты 40, II; 41, II). Это противоречие имеет фундаменталь-

ное значение. Кальвин больше не допускает наряду со словом символов с со-

ответствующим авторитетом. Только Лютер признает наравне с «устным сло-

вом Евангелия» также «телесные знаки», через которые Бог открывает себя.

Сюда он относит «крещение и причащение святых таинств» (см. там же). Сло-

во находилось рядом с другими путями религиозного опыта, а по ним в кон-

це концов возвращались снова к живописным образам.

Кальвин, напротив, не допускает умаления монополии слова. Лишь слово

позволяет нам «видеть Бога в форме отражения». Тогда проблема состояла

518 Религия и искусство. Кризис образа на заре нового времени

282. Альбрехт Дюрер. «Эразм Роттердамский». Гравюра. 1526.

Нюрнберг, Германский национальный музей

лишь в том, как соединяются Дух и Слово. Для ее разрешения достаточно обе-

щания Бога, что в вере дух присутствует в Слове Божием. Тем решительнее он

отвергает телесные образы Бога как «преступление». т. к. они своевольно

и бессмысленно претендуют на право слова воплощать дух. Разрыв между Бо-

гом и миром, между духом и материей является для него окончательным,

и дух уклоняется от всякого чувственного и душевного опыта. Изображения

возможно использовать вне религии и либо учиться у них, если они дидакти-

чески повествуют, либо любоваться ими, если они отображают видимую при-

роду (см. Приложение, тексты 41, I, V).

Лютер не усматривает в образе философской проблемы. Образ является

средством, назначение которого просвещенный зритель определяет по собст-

венному усмотрению. Образы предоставлены всем. Они «бесполезны, но сво-

Образ и слово в новой доктрине

519

бодны» (см. Приложение, текст 40, I). Уже Боккаччо в заключительном слове

своего «Декамерона» предлагает задуматься над тем, что его рассказы «в зави-

симости от качества слушателей могли бы приносить вред или пользу», но не

были сами по себе хороши или плохи. Это прагматическое понимание Лютер

применяет к религиозным образам, что его вынуждает давать примеры их по-

лезности.

К этому ему открывало путь сравнение сочинений. Если образы представля-

ют события из Библии, то они повествуют и поучают способом, сходным с биб-

лейским текстом. История является поэтому допустимой альтернативой запре-

щенного культового образа. «Картины, иллюстрирующие события из Писания

и хорошие истории я, пожалуй, считаю почти полезными», т. к. они, подобно

библейскому тексту, напоминают о благих деяниях Бога. Живописные распя-

тия и образы святых также относятся к допустимым изображениям, которые

Лютер называет «памятными образами или образами-свидетельствами». Он

разрешает использовать образы, которые изображают «только прошедшую ис-

торию и вещи, как в зеркале», так же как «отличительные изображения на мо-

нетах». Здесь еще раз обнаруживается контраст между ним и Кальвином, кото-

рый говорил только об одном-единственном отражении Бога: о Слове.

Изображение истории, допускаемое Лютером в религии, сначала не было

ничем новым. Кажется, оно и в Римской церкви осталось свободным от непра-

вильного использования образов. Тем не менее Лютер не просто перенимает

то, что всегда существовало, но вводит тонкие различия, которые нужно тща-

тельно соблюдать. Сначала он допускает образ не в церковном пространстве,

а только «в домах и комнатах» частной сферы. Кроме того, он желает, чтобы

на образах помещали «толкования», т. е. библейские цитаты, которые своим

аутентичным текстом обеспечивают, «чтобы слово и дело Бога всегда и повсю-

ду иметь перед глазами» (см. Приложение, тексты 40, I, III). Живописный об-

раз являлся тогда иллюстрацией слова или дошедшим до нас в слове делом

Бога. На практике, которую осуществляла живописная мастерская Кранаха,

это были сначала притчи Христа, которые в живописной форме показывают

общую истину веры. Притча о прелюбодейке иллюстрирует милость Бога, ко-

торой удостаиваются верующие.

Однако вера в слово еще долго сохраняла преимущество. Слово находи-

лось вне опасности и позволяло контролировать, что было правильно, а что

ложно. Образы же являлись ненадежной областью, пока не возникло еванге-

лическое церковное искусство. При саксонском дворе, который все еще зака-

зывал прежние католические моленные образы, курфюрст свидетельствовал

об исповедании Слова Божия посредством девиза на монете. Это был явный

признак того, что он был на стороне Реформации, если он избрал для моно-

граммы латинский текст из Первого послания Петра: «Слово Господа пребы-

вает в веках». В 1522 г. впервые ввели стих на вышивке зимней одежды. За пять

лет до этого, продолжает хронист, достопочтенный господин доктор Мартин

Лютер в Виттенберге начал писать и проповедовать, и он снова выявил святое

божественное Слово

17

. Девиз VDME (Verbum Domini manat in Eternum)*, позднее

* Слово Господа пребывает в веках (лат.).

520 Религия и искусство. Кризис образа на заре нового времени

украшавший портал замка в Дрездене, является формулой, которая заклина-

ет слово как последнее прибежище уверенности в ненадежное время.

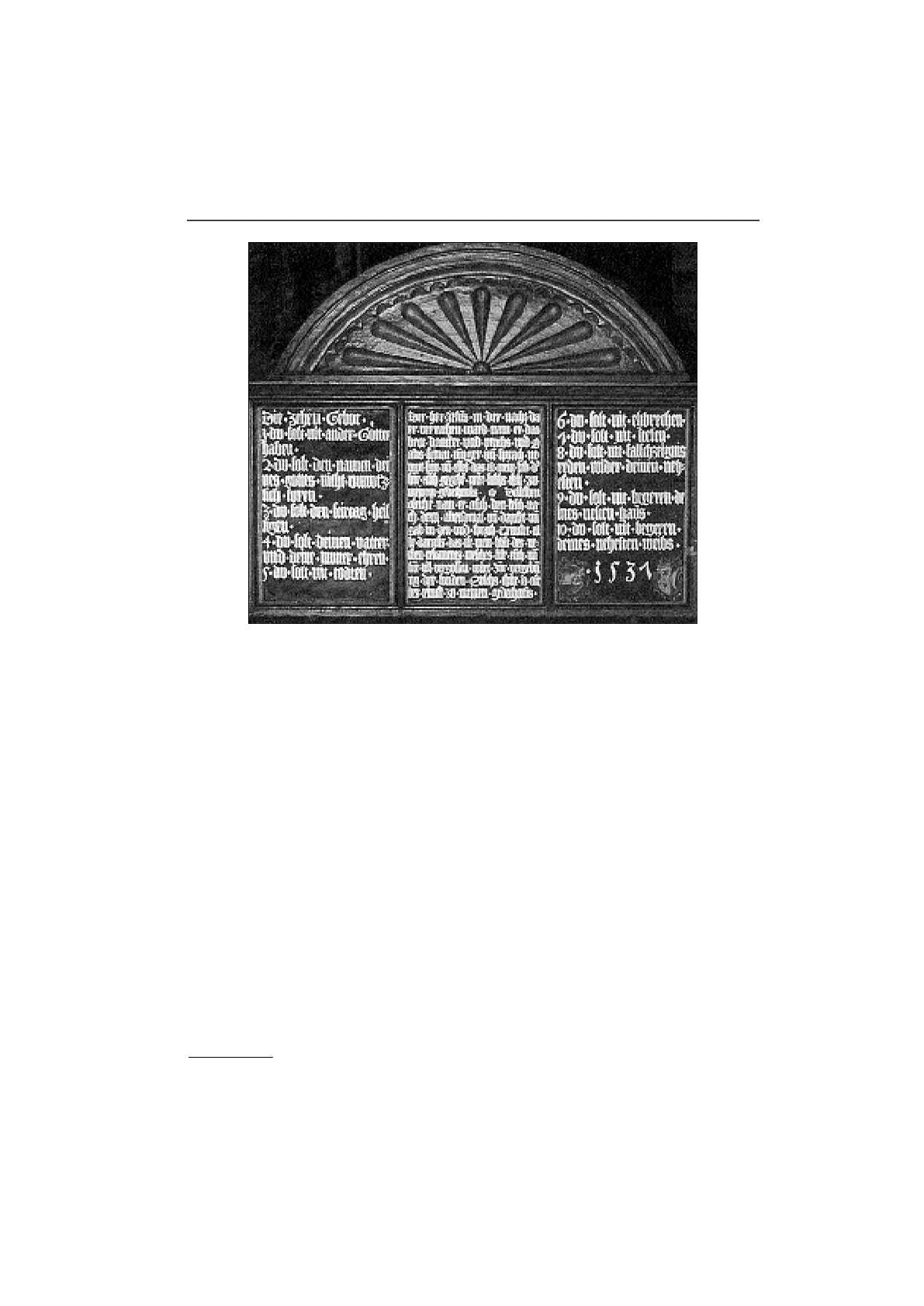

280 Когда в 1537 г. в церкви госпиталя в Динкельсбюле заказывали один из пер-

вых алтарных образов, которые служили новому учению, то избрали чистую

доску с надписью

18

. Алтарный образ без живописи, без изображений? Форма

триптиха восходит к традиции живописного образа, отсутствие которого по-

лемически выделяется при замене его текстом из Писания. Тексты, которые

обычно читали в книгах, теперь выставляют на бывшем месте образа, в алта-

ре, и с бывшей претензией образа на почитание. Триптих завершается навер-

ху закругленным фронтоном с раковиной внутри. Подобные алтари с текс-

том, вероятно, часто использовались. Так, Карел ван Мандер из Нидерландов

сообщает, что триптих Гуго ван дер Гуса, с изображением Распятия, был запи-

сан десятью заповедями

19

. Здесь антитеза Писания и образа была увековечена

на одном и том же объекте.

Но алтарь в Динкельсбюле является также содержательным высказывани-

ем по поводу Слова Божия. Оно дошло до нас, согласно учению Лютера, че-

рез «закон» Ветхого и через «благодать» Нового Заветов. Поэтому текст со

словами о Тайной вечере с обеих сторон обрамлен на алтаре также текстом

с десятью заповедями Моисея. Учение Лютера о законе и Евангелии было

рассчитано на то, чтобы двойное слово правильно различать и соотносить

друг с другом: одно слово угрожает, а другое утешает. Человек не может вы-

полнять требование закона и собственными силами может оправдаться пе-

ред Богом в столь малой мере, что грехи доводят его до смерти. Лишь когда

он постигает, что не может справиться собственными силами, он через веру

узнает, что Христос его уже оправдал. Милость сменяет закон. Учение Люте-

ра об оправдании

20

позволило по-новому представить в Динкельсбюле Слово

Бога, что напоминало также об обеих досках, на которых были написаны де-

сять заповедей Моисея.

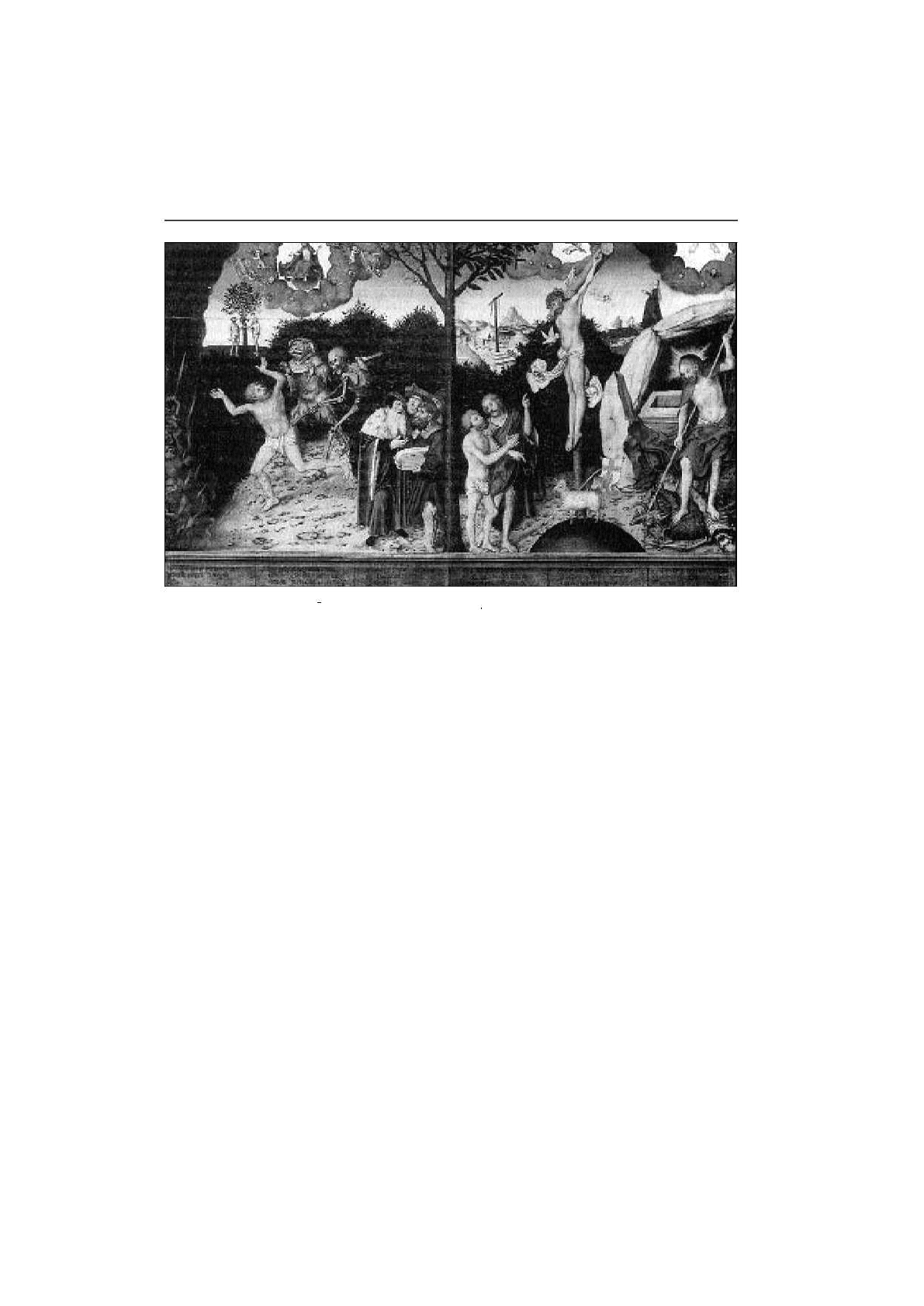

283 С 1529 г. в мастерской Кранаха размышляли на ту же тему «Закон и Благо-

дать» в живописных изображениях, правда, еще не для церковного убранства.

Алтарь в Динкельсбюле, так понимаемый, является корректировкой не вну-

шающего доверия образа с помощью истинного Слова. В Виттенберге Лютер

и его друг художник принялись за создание поучительного изображения на

евангельскую тему «Закон и Благодать». Многие редакции темы, в которых

изобразительный материал снова и снова «переписывался», позволяют дога-

дываться о непрерывном обсуждении с целью добиться лучшего решения.

С изображением обращаются как с текстом, в который вносят поправки, кото-

рый публикуют и комментируют. Весь замысел имеет отчетливый характер

попытки создать модель нового жанра назидательного изображения на еван-

гельскую тему.

283 Я ограничиваюсь здесь редакцией, представленной в городе Гота, создан-

ной в технике гравюры на дереве и в виде различных живописных произведе-

ний

21

, кстати говоря со значительными вариантами. Уже сама изобразитель-

ная форма побуждает как бы к чтению. Изображение оформлено как две

страницы раскрытой книги, разделенные посередине деревом, покрытым ли-

ствой только на странице благодати. Двучастность изображения использует-

Образ и слово в новой доктрине 521

283. Лукас Кранах Старший. «Закон и Благодать». 1529 (?).

Нюрнберг, Германский национальный музей

ся для создания антитезы по содержанию между законом и благодатью. Соб-

ственно говоря, это два образа, которые зритель должен сравнивать и проти-

вопоставлять. При этом его призывают переводить взгляд с одного изображе-

ния на другое, как бы при наличии двух текстов с разными понятиями,

и принять в соображение двоякое слово Бога. Слева согрешивший Адам под

изображением на небе Страшного суда изгоняется в смерть и в ад. Справа он

с верой, наставляемый Иоанном Крестителем, обращается к Спасителю на

кресте, который уже победил ради него грех и смерть.

Лютер толковал Крестителя как «посредника между Моисеем и Христом»,

Иоанн в своей проповеди «доводил Дух до Писания, а закон и Евангелие свел

друг с другом». Так что «в законе содержится смерть, а в Христе — жизнь». За-

кон толкает в ад и убивает. «Христос возносит на небо и творит жизнь»

22

. Эта

теология на картине выражена полностью. Зритель видит не изображение пе-

реживания, которым он может проникнуться, а живописный тезис, обращен-

ный к его рассудку. Поэтому было избрано не естественное пространственное

единство, создающее ложное представление, а двойная композиция, синтети-

чески составленная из принятых в аллегории образных понятий. «Изрече-

ния», помещенные на нижнем краю изображения, дополняют сформулиро-

ванный в нем аргумент.

На больших алтарях, которые с 1539 г. появляются в Саксонии, изобрази-

тельная наставительная аллегория завоевывает признание лишь медленно,

с оговорками. Здесь это были сами таинства, которые являлись с удивитель-

ной незамысловатостью. В Шнееберге (1539) и в Веймаре (1555) Распятие явля-

ется центром привлечения взоров. Распятие указывает на таинство Евхарис-