Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

492 Диалог с образом. Эпоха частного образа в позднем средневековье

к подлиннику. Из легенд было известно, что иконы чудесно распространя-

лись и что они творили чудеса, даже будучи копиями. Так доверяли и тому,

что копия была причастна к привилегиям, которые в нашем случае принад-

лежали подлинному образу. Копия определяется ее внутренним противоре-

чием, заключающимся в том, что она не является подлинником, и тем не ме-

нее он составляет ее основу. В повторении почитали уникальное творение.

267 Поэтому повторения воспроизводят облик уникального, т. е. легко узнаваемо-

го типа образа. В этом смысле копия в Канзас-Сити отличается от образа Ма-

донны работы Рогира ван дер Вейдена в Хьюстоне: он возник благодаря мо-

тивам чудотворного образа в Камбре, однако не идентичен ему

64

.

Мы можем углубить наше доказательство, если отправимся из Голландии

в Рим и там познакомимся с эстетикой культового образа с другой стороны,

рассматривая деятельность копииста Антониаццо Романо. Еще молодым че-

ловеком Антониаццо в 1464 г. получает свой первый значительный заказ от

кардинала Иоанна Виссариона, который поручает ему расписать свою часов-

ню с гробницей в церкви Санти-Апостоли. В программу росписи входит так-

же образ Богоматери, который был вставлен в соответствующую по размеру

нишу апсиды и в надписи к которому ссылались на непорочное зачатие Ма-

рии. Антониаццо придает образу, который должен был напоминать греческо-

му эмигранту иконы его родины, удивительно современную трактовку, кото-

рая тем не менее отличается в своей иерархической строгости (если можно

здесь употребить это понятие) от искусства Ренессанса

65

. В том же году он из-

готовил декорации для коронования Павла II, который, будучи кардиналом,

собрал значительную коллекцию «греческих икон» в Палаццо Венеция

66

.

В 1470 г. Антониаццо становится Camerlengo* — уполномоченным шести

религиозных братств, уставы которых он редактирует. Среди них братство

Богоматери Gonfalone** занимает первое место, и благодаря ему на Антониац-

цо возлагается ответственность за знаменитые образы Луки в Санта-Мария

Маджоре и в Санта-Мария ин Арачели (гл. 15в). В том же году (1470) он копи-

рует икону в Санта-Мария Маджоре для господина из Пезаро, спустя несколь-

ко лет икону Богоматери дель Пополо для кардинала Леви и еще раз для Сан-

та-Лючия по поручению Gonfalone (гл. 16г). Сохранившаяся копия для

Санта-Лючия отличается исключительной верностью историческому стилю,

чем она ясно отличается от заказа Виссариона. И в живописной манере она

также демонстрирует свою роль в качестве копии: в ней сохранена даже золо-

тая штриховка

67

.

В восьмидесятые годы Антониаццо работал для членов испанской колонии

в Риме. Она размещалась в бывшей церкви Сан-Джакомо близ Колизея, где по-

мещалось также братство образа Спасителя в Санкта Санкторум (гл. 4г, При-

ложение, текст 4Ж). Это совпадение объясняет особенности одного произведе-

ния, которое вместе со своим заказчиком попало в Испанию и главной темой

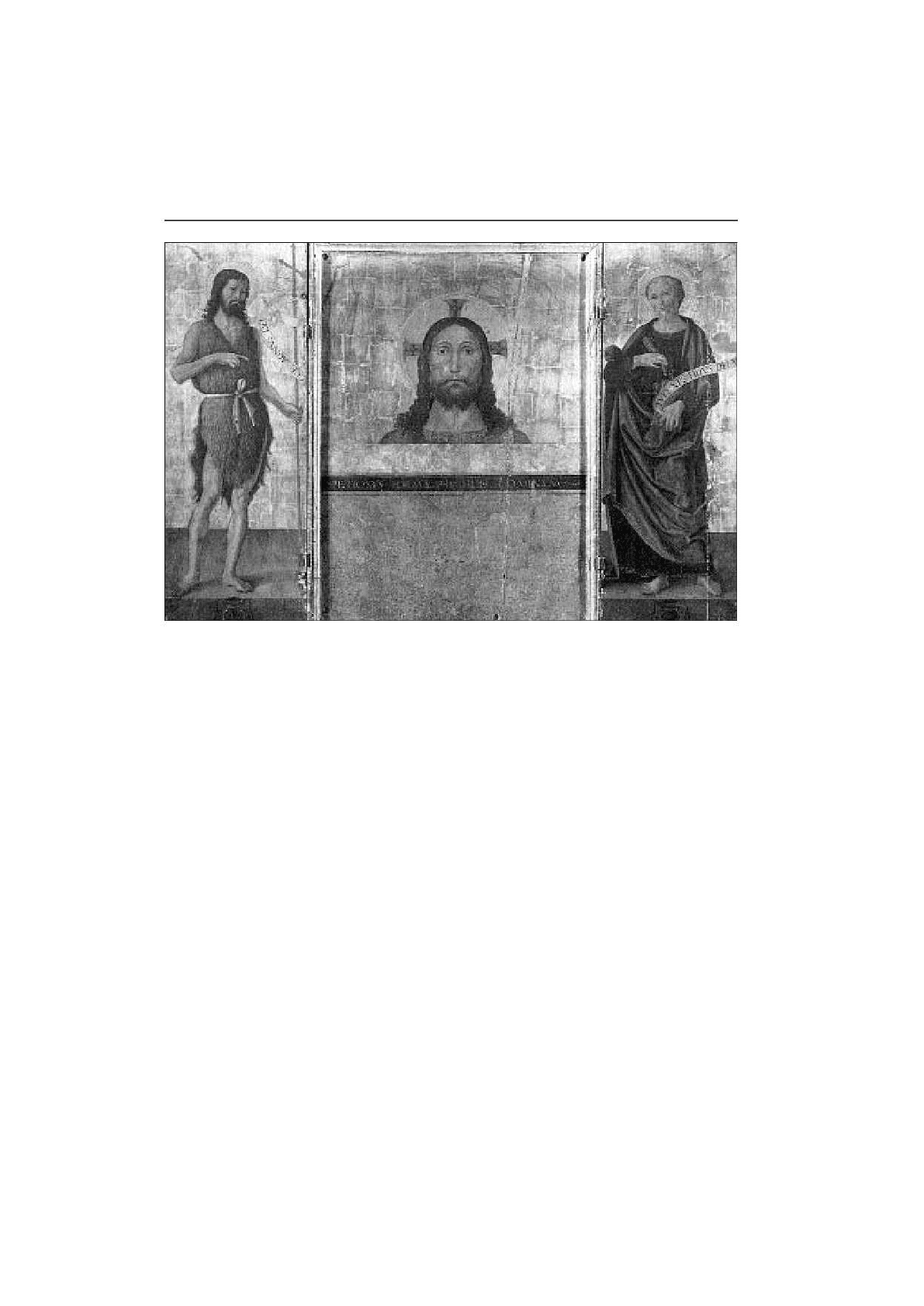

268 которого является эмблема братства. Это триптих в Прадо, в центре его нахо-

* Camertengo (итал.) — титул кардинала, стоящего во главе Апостольской Палаты или кардина-

ла-администратора Святой Коллегии.

** (Святого) знамени, стяга, хоругви (франц., итал.).

Архаизмы и цитирование форм в эстетике культового образа

493

268. Антониаццо Романо. Триптих со Спасом Нерукотворным и святыми. Мадрид, Прадо

дится оплечный образ Христа позади алтарного престола на неоднородном зо-

лотом фоне

68

. Иоанн Креститель, храмовый святой Латеранской церкви, и

Петр, поручитель папской церкви, удостоверяют божественную природу и ис-

купительную жертву Христа на своих лентах с изречениями. Надпись на пре-

столе словами Библии указывает на изначальную красоту Христа, которая от-

ражается на иконе. Икона по формату и стилю фронтального изображения

черт лица является образом в образе, который соотносится с подлинником

в папской часовне как цитата. Подлинник, находившийся на попечении брат-

ства и во время августовской процессии приносившийся в нашу церковь, явля-

ется полнофигурным изображением, лишь лик которого можно было увидеть 18,19,

в отверстии оклада. Поэтому братство избрало как эмблему почитание лика, 55

в форме оплечного образа, на престоле. Антониаццо использует форму эмбле-

мы, но создает эффект присутствия самой иконы, которая появляется как бы

некоей визионерской силой. Фигуры по сторонам, напротив, не обладают та-

кими архаическими признаками.

Антониаццо был, кажется, в это время признанным интерпретатором ста-

рых римских культовых образов. От его копий можно было ожидать как бы

знакомства с подлинным видом прототипа, и они гарантировали преемствен-

ность сакрального образа, которая, казалось, подвергалась опасности в про-

цессе развития искусства Возрождения того времени. Так, он является пред-

ставителем ретроспективной позиции, для которой он создал собственный

стиль живописи: стиль, который при копировании обретает особую вырази-

тельность, т. е. в рамках его произведений может считаться «иконным сти-

494 Диалог с образом. Эпоха частного образа в позднем средневековье

лем». Это не значит, что Антониаццо покорялся каждому образу и отказывал-

ся от собственного стиля. Но единообразие стиля, соблюдаемое им при вы-

полнении этих заказов, допускало такую долю присутствия каждого прототи-

па в копии, что он еще мог заявлять о себе.

Самым достопримечательным заказом, который он выполнил, является

269 «Мадонна Льва» из Санта-Мария Маджоре, которая ныне находится

69

в Дуб-

лине. Это проникновенная, глубоко искренняя интерпретация Мадонны-за-

190 ступницы того типа, который представлен в церкви в Арачели или в Сан-

188 Систо, правда, с добавлением маленькой фигуры Христа, которую мы знаем

только по списку в Сан-Грегорио на Марсовом поле (гл. 15б). Наша копия

снабжена живописным комментарием, остающимся как бы вне изображе-

ния. На живописном парапете ангел снова присоединяет папе Льву Велико-

му (440-461) отрезанную кисть руки. Это происшествие связано с чудом,

о котором сообщает уже «Золотая легенда» Иакова Ворагинского, правда

не упоминая о том, что в этом принимал участие образ. Папа сам ампутиро-

вал руку, чтобы избежать чувственного соприкосновения с женщиной.

Но Богоматерь возвратила ему руку через ангела. Надпись на парапете ут-

верждает, будто это тот самый «образ», «перед которым папа в молитве по-

чувствовал, что рука ему возвращена».

Не следует понимать этот текст так, словно Антониаццо хотел извратить

позднеантичный подлинник. В Санта-Мария Маджоре показывают место, где

будто бы произошло чудо. Или там имелась старая, ныне исчезнувшая икона

знакомого типа, или, не располагая подлинником, хотели сделать намек, что

чудо произошло перед одной из двух знаменитых икон работы евангелиста

Луки (это означало, что она когда-то находилась в Санта-Мария Маджоре).

Агиографическое оформление, которым пользуется Антониаццо, во всяком

случае, предполагает наличие подлинника. На списке можно видеть, что па-

па молится перед подлинником. Легенда становится составной частью образа.

Она подтверждает его историю и способность образа совершать чудо. Произ-

ведение Антониаццо является в этом смысле не только списком, но также

и «сертификатом» подлинника. И эту функцию списки часто выполняют.

Они могут «говорить» о том, что только известно об оригинале. В остальном

они повторяют его исторический вид с документальной достоверностью, так

что по-своему подтверждают наличие эстетики культового образа, для кото-

рого существовали особые критерии.

д) Створчатый алтарь как «сцена»

репрезентативного образа

В эпоху позднего средневековья старый культовый образ является противопо-

ложным полюсом частного образа. Он находится в центре внимания общест-

венности и становится иногда прямо-таки эмблемой церковного или государ-

ственного сообщества. Благодаря признанию его в качестве уникума,

благодаря его чудесной истории и его связи с общественной инстанцией, соб-

ственностью которой он является, разумеется, он не доступен для частных по-

сягательств. Лишь копии служат для использования в приватной сфере.

Створчатый алтарь как «сцена» репрезентативного образа

495

269. Антониаццо Романо. «Мадонна Льва» (из Санта-Мария Маджоре). Дублин, Музей

496 Диалог с образом. Эпоха частного образа в позднем средневековье

Но культовый образ такого рода был редким исключением. Зато каждая более

или менее значительная церковь обладает живописным или скульптурным

алтарным образом

70

.

Алтарные образы могут включать культовые образы, но их ни в коем слу-

чае нельзя с ними отождествлять. Здесь мы имеем дело с разными традиция-

ми, которые имелись в распоряжении церковного самовыражения. На первом

месте была литургия, во время которой клир на протяжении года повсюду

торжественно совершал одно и то же действо жертвоприношения. Но литур-

гия содержит также праздники местных святых, которые меняются в зависи-

мости от места. Они имеют двойной смысл: во-первых, почитать святого и, во-

вторых, через него представлять местное учреждение, которое воплощено

в святом патроне; это может быть монастырь, капитул или городская община,

если назвать только трех представителей, которые позднее выделяются свои-

ми пожертвованиями дорогостоящих алтарных образов. Культ святых был,

как правило, культом ковчегов, а не образов. Ковчеги устанавливали позади

престола, на нем хранили реликварии. Образы могли придавать этим культо-

вым вместилищам внешнюю форму и выделять престол, не имея при этом са-

мостоятельного значения

71

. Поэтому конкретные обстоятельства необходимо

проверять в каждом случае. В Италии развивается полиптих как иконный

фриз на главном престоле (гл. 18в). На севере господствует створчатый ал-

тарь. Чтобы решить проблемы, затрудняющие понимание его структуры, его

нельзя рассматривать изолированно, но нужно сначала обратиться к ранней

истории.

В XII и XIII веках еще шли бурные споры о том, могут ли у алтаря находить-

ся образы и какими именно они должны быть. Иначе, чем образы на внутрен-

них или внешних стенах, образы у престола тотчас попадают в контекст ре-

ликвий, которые тут почитались. Перенос культа с реликвий на образы не

представлял труда. Поэтому спор из-за алтарных образов остается спором из-

за почитания образов, которое хотели здесь ограничить. В одном Магдебург-

ском сборнике ритуальных предписаний у алтаря допускаются только крес-

ты, которые содержательно указывают на жертвоприношение: «...ибо образы

суть тени и не принимают истинного участия в том, что они изображают».

В Англии поддерживают практику использования образа святого, которому

посвящена церковь или престол, одновременно или в главном алтаре,

или в алтарной преграде. Синод в Трире в 1310 г. в конце концов требует, что-

бы на каждом престоле была надпись или образ храмового святого

72

.

Алтарный образ, все равно с какими изображениями и из какого материа-

ла, был родствен как литургической утвари, так и драгоценному празднично-

му убранству и поэтому в ранние времена, вероятно, создавался по особым

поводам. Он мог вмещать реликварии, которые вряд ли можно было отделить

от его облика. Образы являются в таких случаях дополнением и еще не игра-

ют самостоятельной роли. Положение меняется, когда к алтарям добавляют

распятие или фигуру святого для того, чтобы изолированный отдельный об-

раз приспособить к литургически определенному действу. Этот двоякий ко-

рень (культовая утварь и подвижный образ) нужно не терять из виду, если мы

хотим понять последующее развитие.

Створчатый алтарь как «сцена» репрезентативного образа 497

270. Капелла Сен-Ромен в парижском аббатстве

Сен-Дени (по рисунку Шарля Персье). XIII в.

271

Так как на протяжении XIV века об-

стоятельства нам известны лишь весь-

ма неполно, следует лучше всего начи-

нать с примеров. В алтарных часовнях

храма Сен-Дени престолы в XIII веке 270

были оборудованы каменными ретаб-

лями, позади которых устанавливали

балдахины с фигурами. Это зафикси-

ровано лишь в рисунках, которые да-

тируются временем

73

до французской

революции. Ретабль содержал без оп-

ределенной схемы изображения Стра-

стей или легенду престольного свято-

го. Статуи святых, в большинстве слу-

чаев прикрытые завесами, стоят там,

где обычно стояли ковчеги на таком

же возвышении, и похожи на запира-

ющиеся итальянские киоты с карти-

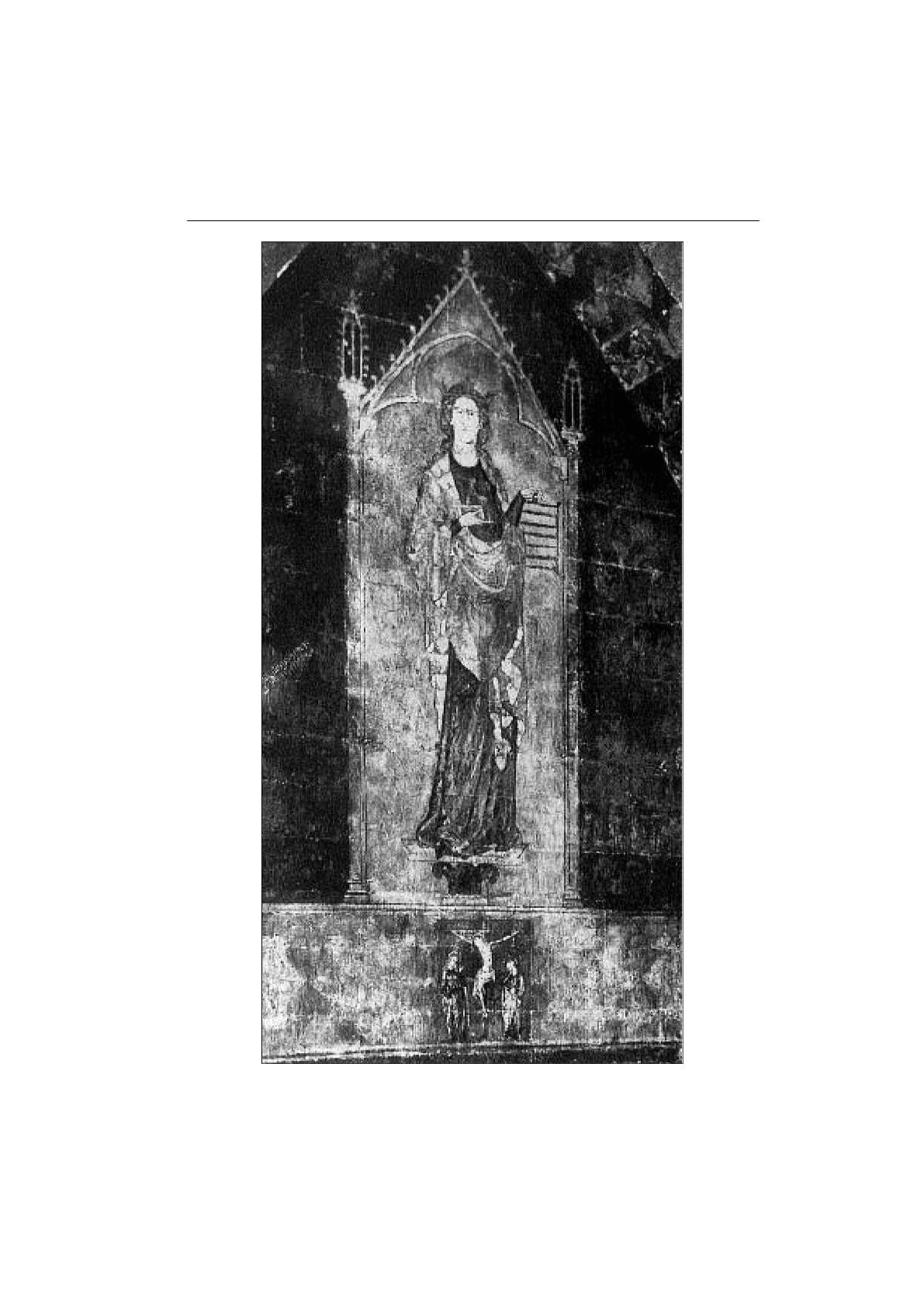

нами (гл. 18б). Фреска в Вестминстер-

ском аббатстве в Лондоне ок. 1300 г.

изображает это оформление престола

суррогатом настенного образа

74

. Низ-

кий ретабль с Распятием в центре, ко-

торый был, наверное, каменным,

по ширине занимает весь престол.

Над ним в элегантном балдахине вид-

на св. Вера, впрочем, благодаря цоко-

лю с капителью, на котором она стоит,

недвусмысленно задуманная как ста-

туя. Такое произведение представляет

владелицу престола и призывает к ее

почитанию. Но оно не обладает теми качествами, которые оправдывают собст-

венно культ образа, а остается в рамках привычного культа святых.

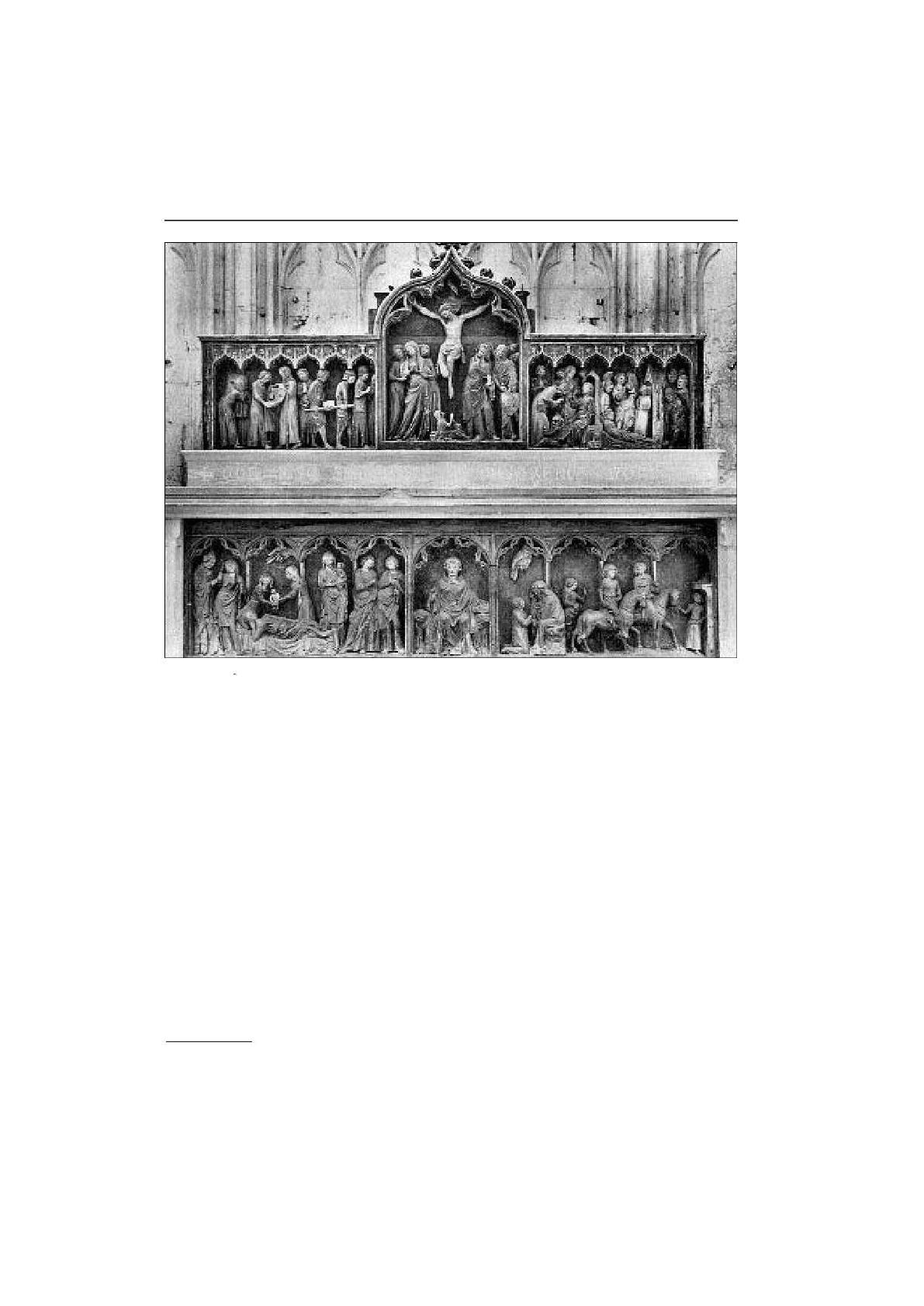

Иным было решение, которое нашли также в начале XIV века в церкви па-

ломников Сен-Теобальд в Сен-Тибо-ан-Оксуа.

75

Ковчег с останками святого и

поныне установлен в собственной часовне. Пропаганда святого через образ

совершается независимо от ковчега, она перенесена на главный престол, в ко-

торый была вложена реликвия святого. Так как местная легенда о святом бы-

ла темой особой притягательности, то она была изображена не только на ре-

табле, но и на антепендиуме, т. е. под алтарным столом, и так пересказана во 272

многих сценах. Тем не менее оба каменных носителя образов различны.

В центре ретабля помещено Распятие, а в центре антепендиума — сидящая

фигура местного святого как изображение Majestas (гл. 14а). Жертвенный культ

мессы и культ местного святого разделены тем самым на двух носителях обра-

зов. Нижнее рельефное изображение замещает самостоятельный образ на ме-

сте культа святого.

498 Диалог с образом. Эпоха частного образа в позднем средневековье

271. Капелла Св. Веры. Ок. 1300. Лондон, Вестминстерское аббатство

Створчатый алтарь как «сцена» репрезентативного образа 499

272. Высокий алтарь. Ок. 1300. Сен-Тибо-ан-Оксуа

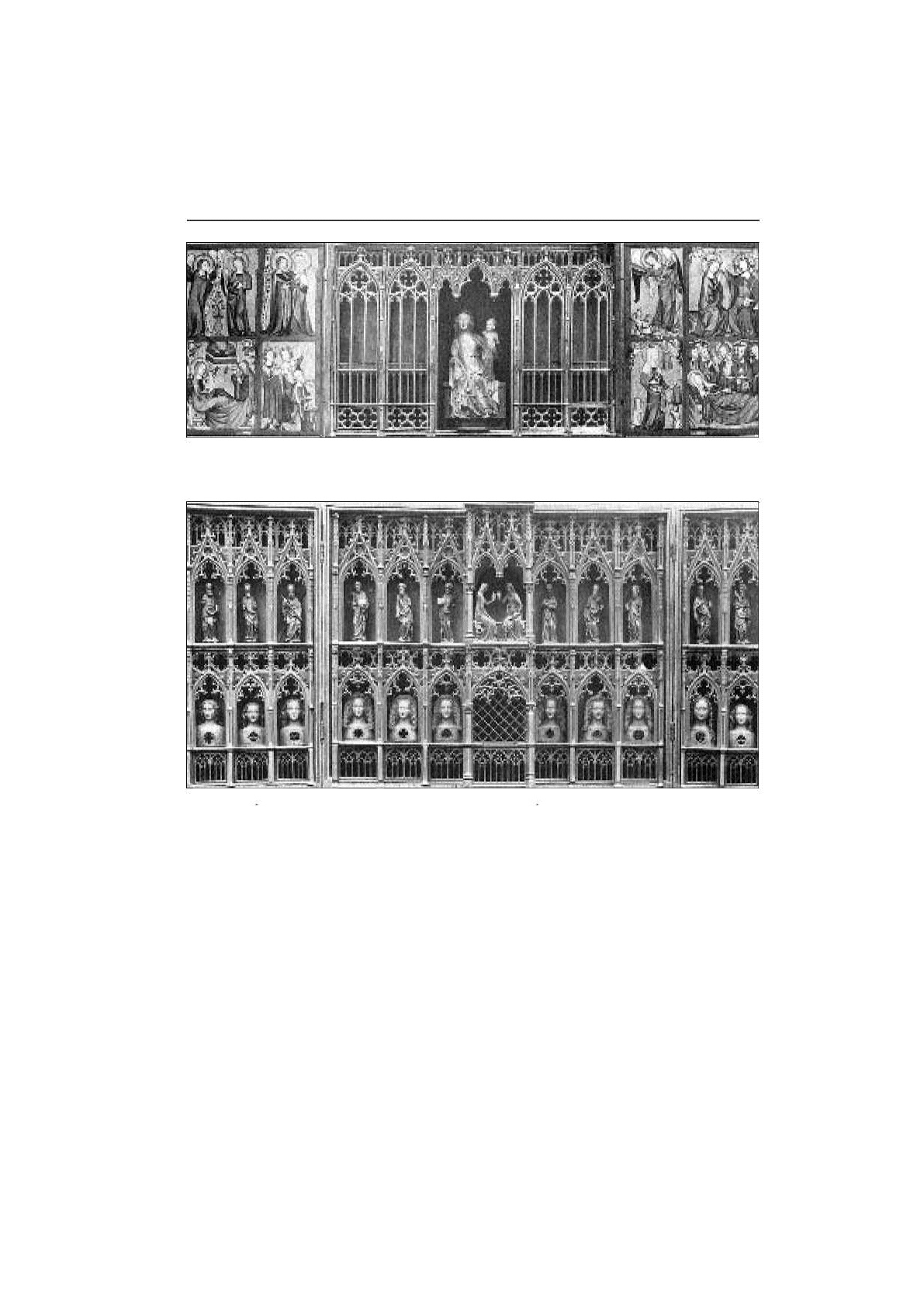

Рисованный или резной створчатый алтарь впервые появляется тогда в мо-

настырях реформационных орденов на немецкой земле. Ранний пример его, 273

алтарь из монастыря премонстранток* в Альтенберге, в связи с выставкой во

Франкфурте был вновь составлен из ныне рассеянных отдельных частей

76

.

Место между реликвиями, которые были видны позади решеток готического

геометрического орнамента, ящик ковчега уступил более старой, очевидно

почитаемой статуе Богоматери, которая с 1334 г. постоянно находилась в ал-

таре. На расписных створках, которые можно было открывать двояким спосо-

бом, изображается жизнь Марии, и через поклонение волхвов они соотносят-

ся непосредственно с образом Богоматери. Они используются для запирания

хранилища реликвий, а также для почитания фигуры Богоматери, которую

тем самым, как это было присуще каждому культовому образу, можно было

делать то видимой, то невидимой. Но какая же из двух функций послужила

поводом для создания запирающегося алтарного образа?

Другие вопросы возникают в связи со створчатым ретаблем в монастыре 274

цистерцианцев в Мариенштатте, ибо там отсутствует культовый образ, кото-

рому подходил бы

77

общепринятый ритуал открывания и сокрытия. Верхняя

* Премонстранты (указывающие путь, предупреждающие) — члены ордена «белых каноников»,

основанного св. Норбертом в 1120 г. близ города Лион (Франция). Орден имел женскую ветвь

«премонстранток».

500 Диалог с образом. Эпоха частного образа в позднем средневековье

273. Алтарь из Альтенберга. 1334. Реконструкция 1976 г. —

с замененной фигурой Богоматери. Франкфурт-на-Майне, Либигхаус

274. Высокий алтарь. До 1350. Мариенштатт, цистерцианский монастырь

зона трех створок предоставлена резным фигурам, нижняя — такому же ко-

личеству реликвариев в виде по грудных скульптур. Ансамбль производит

впечатление, скорее, программы, в которой можно усмотреть представление

идеи церкви. Этому служит архитектурное членение, сходное с фасадом

церкви, так же как небесный собор (коронование Марии и апостолы), к кото-

рому внизу подключается хор святых дев из Кёльна: череда реликвариев озна-

чает скорее церковный чин дев, чем присутствие отдельной реликвии.

Образы и реликвии выполняют сходную функцию в высокоорганизован-

ной программе, которая обладает структурой и которую можно постигнуть

скорее мысленно, чем с помощью слова или по внешнему виду. Правильно

указывали на то, что тут мерилом служила реформационная идея убранства

престола, согласно которой отказывались от материализма культа святых

78

.

Однако это не значит, что теперь образ со своей стороны вторгался в функ-

цию реликвии. Тем более не может быть речи о культе образа. Сходное разви-

Створчатый алтарь как «сцена» репрезентативного образа

501

тие можно наблюдать одновременно в Италии (гл. 18в). Ретабль работы Симо- 244

не Мартини для доминиканцев в Пизе впервые имеет программную форму,

которая лишает ценности отдельный образ и демонстрирует теологическую

концепцию. В Мариенштатте ретабль алтаря соединяет на одном месте все

церковные сокровища, что означает регламентацию ее внешности. Одно-

временно он изображает небесную литургию так заостренно, что становится

явным намерение ордена изобразить в ней самого себя, а именно как намест-

ника небесной церкви на земле. В этом смысле алтарь есть символ того учреж-

дения, которое им владеет.

Но из этого нельзя делать вывод, что створки должны быть закрывающи-

мися, какими они в Италии никогда не были. Присутствие реликвий позволя-

ет сделать заключение, что створчатый алтарь (Flu>gelaltar) был преемником

бывшего вместилища реликвий, и это относится также к примеру из Мариен-

штатта

79

. Но об этом не может идти речь в случае со створчатым алтарем в мо-

нашеской обители в Обервезеле, если сослаться на другой ранний пример.

Здесь были другие причины для того, чтобы открывать и закрывать створча-

тый алтарь. Поэтому достойно внимания, что на некоторых ретаблях в закры-

том состоянии можно видеть Страсти Господни, и это может лишь означать,

что они представляли такое изображение во время поста. Так возникает ли-

тургическое объяснение. Алтарь меняет свой облик в ритме церковного года

и выделяет

80

праздники, демонстрируя по их случаю соответствующее празд-

ничное изображение.

Возможность такого замысла вполне можно предположить в Мариенштат-

те. Теологическая программа ретабля дополняется литургической инсцени-

ровкой его изменяющегося вида. Ни в коем случае нельзя делать вывод, что

алтарный образ выполнял

81

теперь забытые функции культового образа или

реликвии. Правда, он был таким же закрывающимся, как старый культовый

образ, но по другим причинам. Всегда было событием, если культовый образ

можно было видеть. Лишь тогда можно было обращаться к нему за помощью.

Демонстрация образа то через открывание его, то через сокрытие, которое

было важно лишь для неподвижного культового образа (подвижный можно

было убрать, если хотели лишить верующих возможности созерцать его), име-

ло значение только для возможности видеть сам образ.

Иной является демонстрация алтаря (не образа) в праздничном и обыкно-

венном виде. Она меняется так же, как литургия, и остается связанной перво-

начально с литургическим смыслом. Тогда всегда отдавали предпочтение ви-

ду алтаря, если этого требовал праздник, только ради праздника, а не ради

образов. Эта попытка различения может показаться сложной, и все же в двой-

ном восприятии алтарного образа (как запрограммированный образ и как

форма, показываемая по случаю) можно опознать церковное упорядочивание

как культа реликвий, так и старого культа образов. К Мариенштатту относит-

ся и то, что алтарный образ не только регламентировался в отношении изоб-

ражений, но и возможность его увидеть периодически ограничивалась.

Теперь становится ясным, что необходимо употреблять более точное опре-

деление культа во избежание путаницы. Если определять алтарь как место

культа, то всегда имеется в виду церковный жертвенный культ. Он принципи-