Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

232 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции

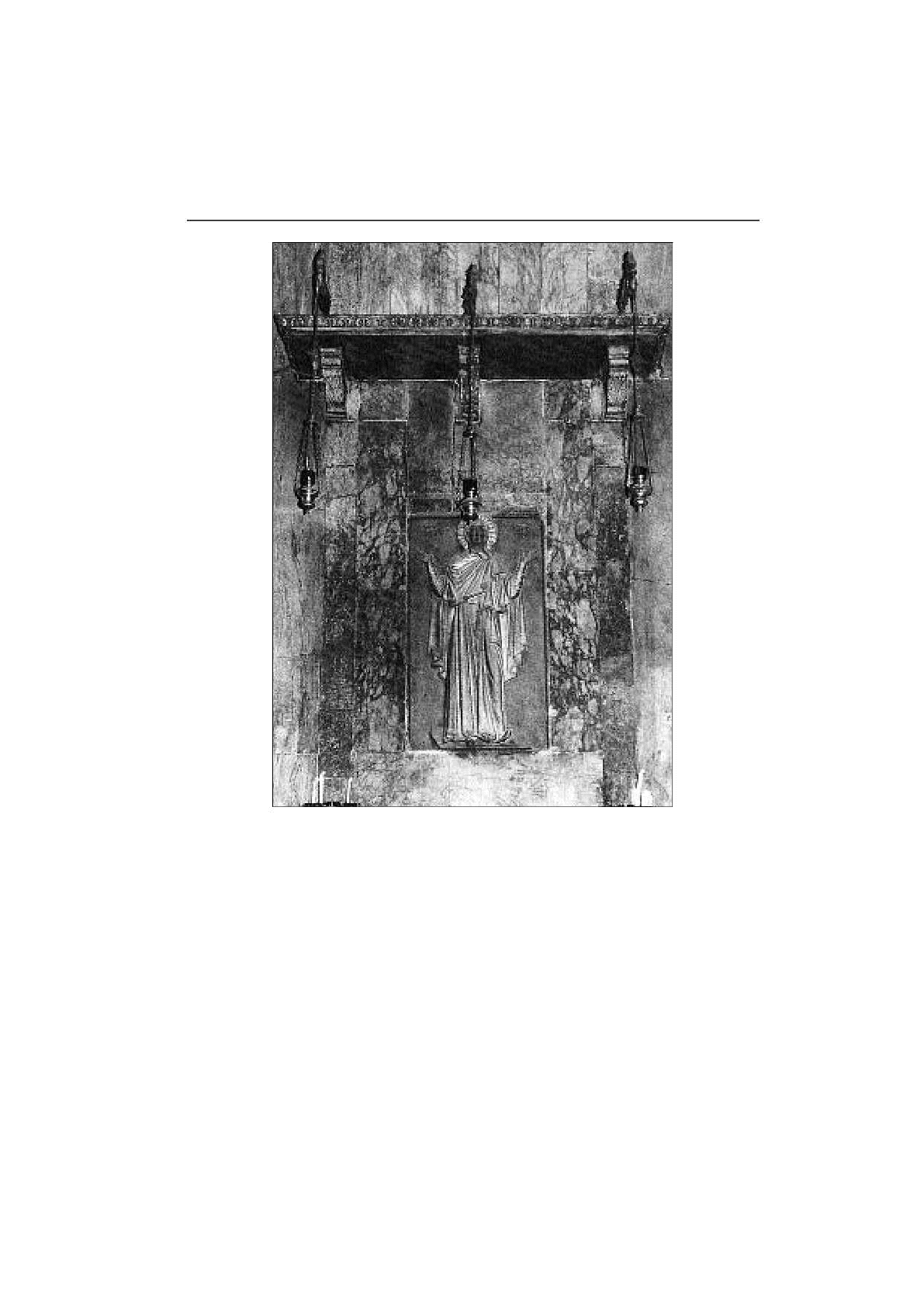

120. «Madonna delle grazie». XI в. Венеция, Сан-Марко

вторен в новой апсидной мозаике и дополнен надписями, в которых Богома-

терь молит божественного сына о помощи

54

.

Этот экскурс дает возможность познакомиться со значением влахернских

икон в убранстве Сан-Марко. Их большое количество указывает на то, что

они служили различным социальным группам и объединениям как культо-

вые образы. Среди четырех икон в трансепте и в Западном рукаве церкви

120 особенно выделяется так называемая «Madonna delle grazie», находящаяся

вблизи северной стороны западного портала. Она привезена из Византии,

была здесь вставлена в стену и целиком позолочена. Киворий на консолях

служит опорой для лампад, которые на них закреплены и свисают перед

иконой

55

.

Многообразие икон противостояло закону серийности, ибо каждый образ

имел собственную историю и обладал собственной компетенцией. В этой ин-

Собор Сан-Марко в Венеции и его иконы

233

дивидуальной роли он был связан

с собственной традицией и потому

не мог быть заменен другими, даже

если те выглядели похожими. Вслед-

ствие переноса культа восточных свя-

тынь в Венецию собор Св. Марка стал

паломнической церковью типа ви-

зантийской. Собранные здесь чудо-

творные иконы и реликвии гаранти-

ровали государству авторитет, а его

представителям защиту и благо.

Правда, культ икон совершали но-

вым, западным образом, ставя иконы

на престолы. Для типа алтарных икон

в Византии отсутствовали литургиче-

ские условия (гл. 17а). Привезенные

иконы из-за их прямоугольного фор-

мата и отсутствия возможности уста-

новки их на престоле плохо подхо-

дили для новой функции. Поэтому

произошли преобразования, кото-

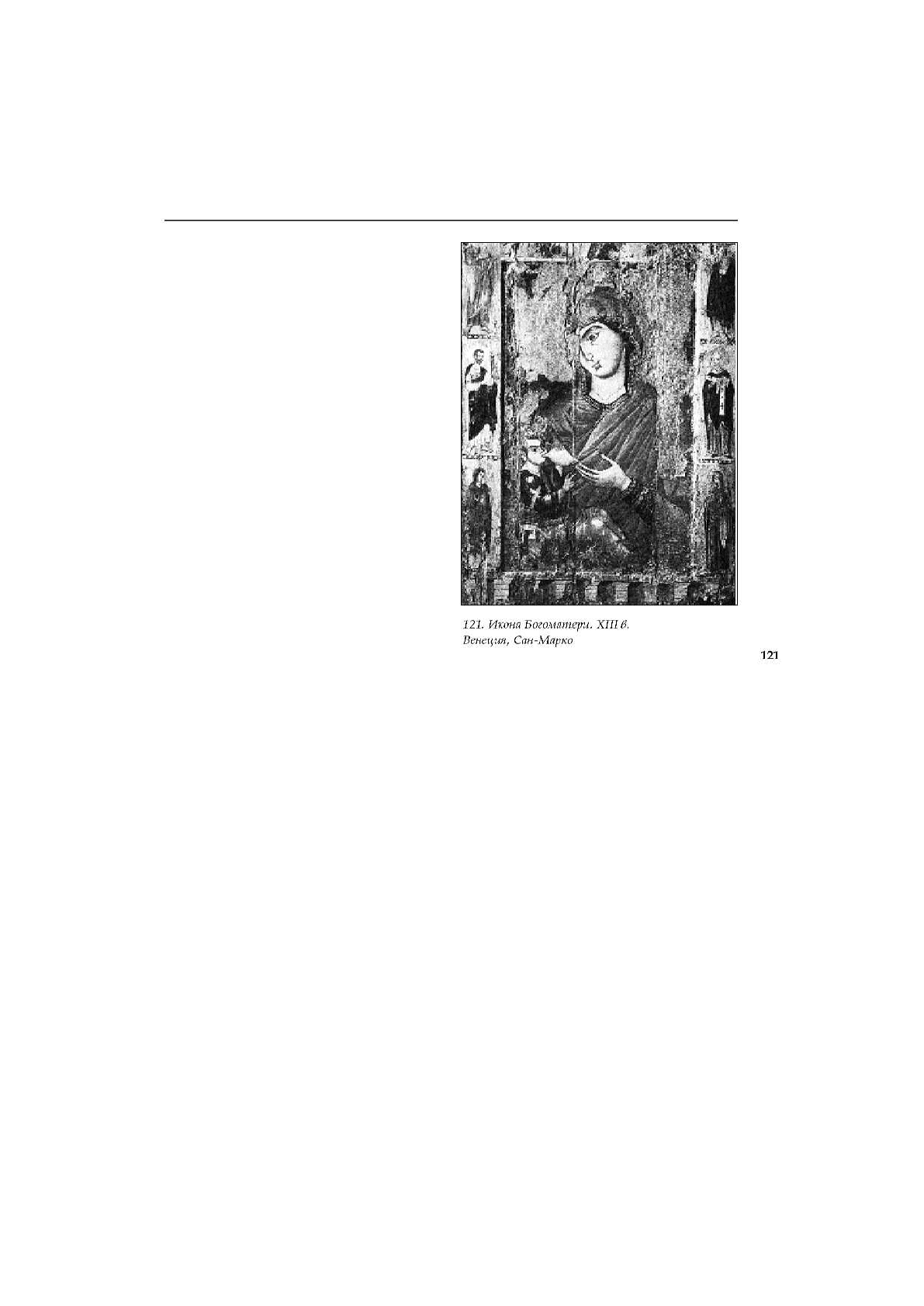

рые можно проследить на двух при-

мерах времени около 1300 г. Живо-

писная икона Богоматери подтверждает своим огромным форматом, что она

была поставлена на престол

56

. Нарисованные балки консолей внизу иконы,

что является аномалией и попыткой эстетической коррективы иконы, пред-

назначенной для подвешивания, способствуют ее переходу к стоячему поло-

жению на плоскости престола. В характерном для западной традиции мотиве

кормления грудью образ Марии следует западному вкусу. Фигуры святых

в рост на полях соответствует канонам иконописи.

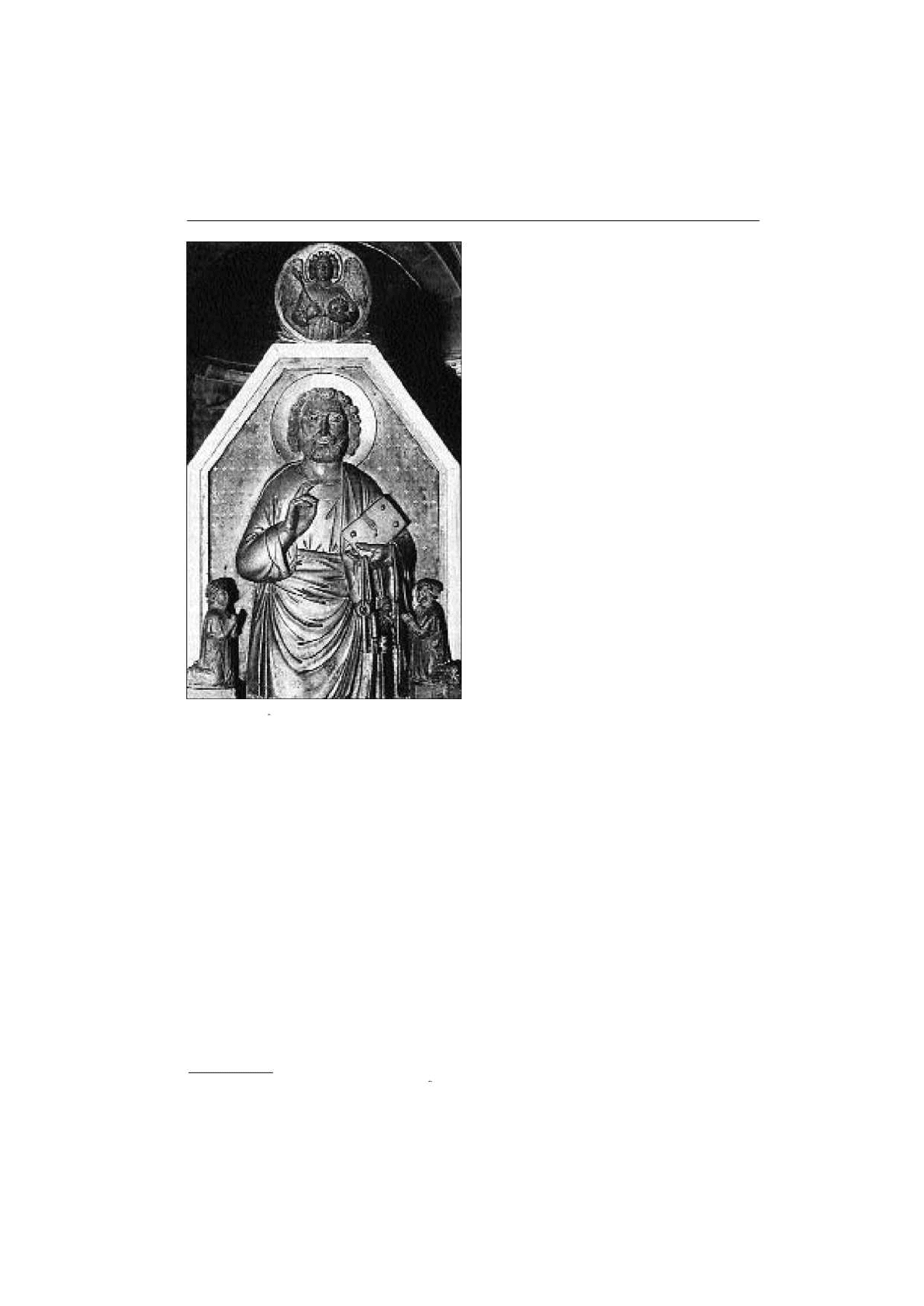

Рельеф Петра, который еще находится in situ, на престоле левого бокового 122

алтаря, позволяет выявить другое преобразование облика бывшей мрамор-

ной иконы в новой функции алтарной иконы

57

. Икона в нижней части удли-

нена, так что появляется место для двух официальных представителей адми-

нистрации в позе ктиторов. В верхней части она завершается, как в Тоскане

алтарные образы Богоматери и Франциска, фронтоном и дополняется еще,

как чудотворный крест св. Марка, медальоном с ангелом. Так она синтезиру-

ет характерные черты различных источников в образе, который замыслен для

нового положения на престоле.

В обзоре икон венецианской паломнической церкви не охвачены перенос-

ные иконы, т. е. живописные иконы и драгоценные металлические изделия,

которые сохранились лишь в малом количестве. К их числу относятся иконы

ангелов из эмали, а также знаменитая Богоматерь, приписываемая евангелис- 1

ту Луке, художественное и историческое значение которой оправдывает по-

дробный анализ

58

. То, что мы о ней знаем, позволяет сделать заключение, что

она заняла в Венеции положение покровительницы государства. Правда,

234 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции

большая часть источников происхо-

дит из времени контрреформации,

когда культ икон вступил в новую

фазу. Тогда, в 1618 г., икона попала

на престол в левом трансепте, и в том

же году Джованни Тьеполо издал

первую публикацию об ее истории

59

.

Доска размером 48x36 см является

главным произведением константи-

нопольской живописи конца XI века.

В безупречный овал ее лица внутрен-

ние формы вписаны с элегантной

точностью. Дуги бровей соотносятся

с носом и контуром лба и подчерки-

вают таким образом пристальный

взгляд, который четко отличает

60

это

произведение от других икон Богома-

тери этого времени. Воздействие об-

раза проистекает прежде всего из дви-

жения головы и взгляда в противопо-

ложных направлениях, пересечение

которых образует угол. Утонченный

рисунок губ и щек усиливает этот эф-

фект. Металлический оклад, укра-

шенный эмалями и драгоценными

камнями, достигает кульминации

в роскошном нимбе, секторы которо-

го попеременно состоят из драгоцен-

ных камней и эмалей с завитками и пальметтами подобно иконе Христа

в Иерусалиме

61

.

Сохранившаяся икона является, вероятно, тем списком, который в XII веке

считали «оригиналом» «приносящей победу», или Nikopoios. Мать держит сы-

на прямо перед грудью, чтобы отразить нападение врагов и призвать верую-

щих к почитанию. В одном раннем варианте она держала не самого младен-

ца, а щит с изображением сына, который она так показывала (гл. 6г).

Сверкающий взгляд, не имеющий ничего общего с интимностью и меланхо-

личностью других икон Богоматери этого времени, хорошо подходил к роли,

которую она тут выполняла. Она была непобедимой воительницей рядом

с императором, а в XII веке вводили не императора, а икону Марии с триум-

фом в город (Приложение, текст 18).

Действительно, «победоносная Мария» отправлялась на войну. Поэтому

крестоносцы в 1203 г. захватили как раз эту икону (ansconne) «вместе с capel

imperial* и с главной повозкой, на которой греки бросили икону на произвол

судьбы». Так повествует один из свидетелей событий, который сообщает об

122. Алтарный образ св. Петра. После 1300.

Венеция, Сан-Марко

* Саре1 imperial (старофранц.) — головной убор императора.

Собор Сан-Марко в Венеции и его иконы

235

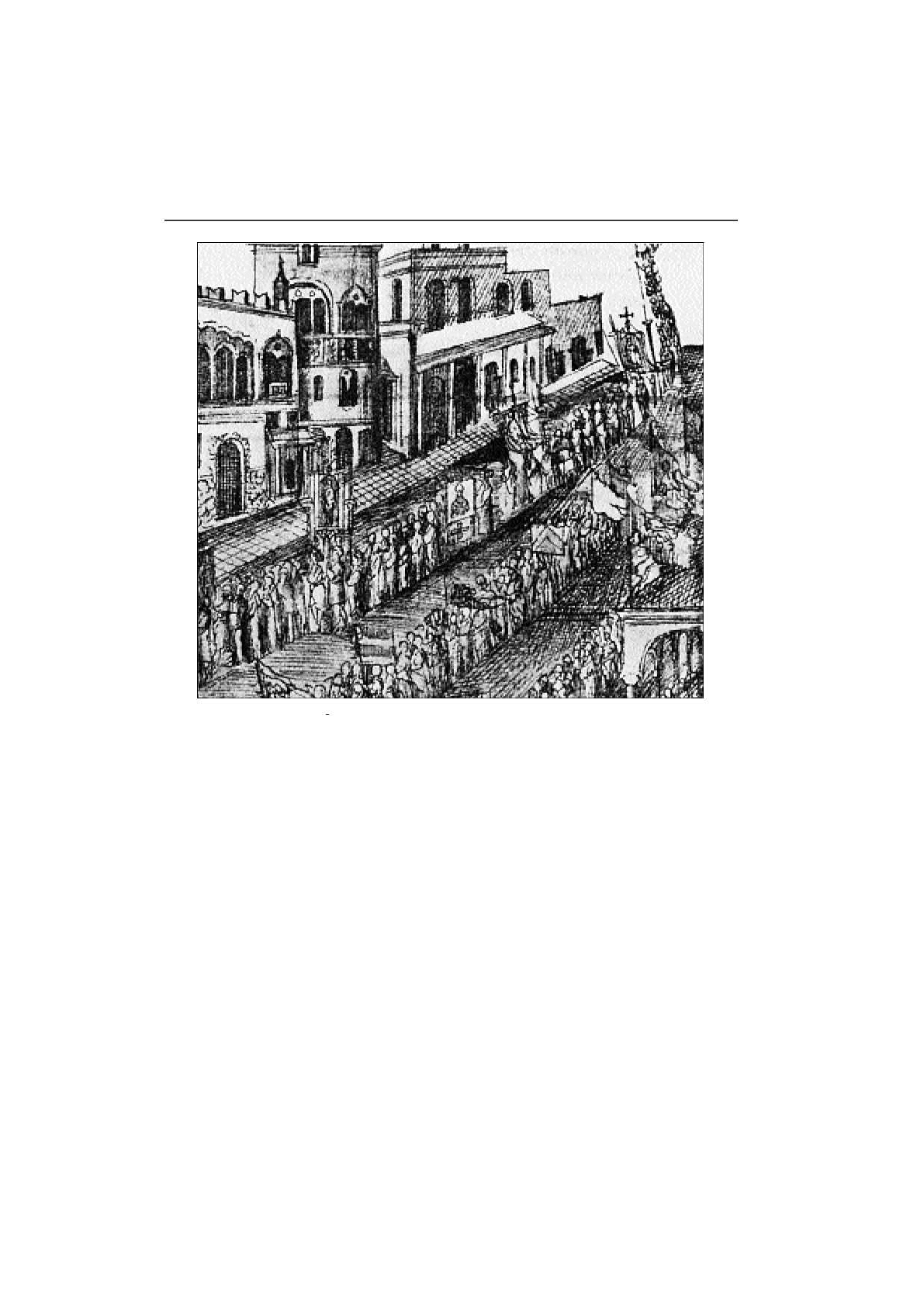

123. Процессия с иконои на площади Св. Марка

в Ханье (Крит). По главюре Клонцаса

иконе, что она была будто бы «целиком из золота и драгоценных камней и так

прекрасна и роскошна, что... ничего подобного еще никогда не приходилось

видеть»

62

. Венецианцы знали об этой ее роли и называли образ, который при-

нес им победу, «приносящая победу», Nicopeia. Новый Палладий носили так-

же в публичных процессиях (andate) органов государства и общества

63

. Одиги-

трией они не смогли овладеть, т. к. в этом случае население Константинополя

оказало сопротивление (гл. 4д).

Так как сообщения о Nicopeia в Венеции появляются лишь с XVI века, пред-

ставляется полезным взглянуть на венецианскую колонию на Крите, где уже

в XIV веке о ней идет речь. Здесь венецианское государство было уже представ-

лено иконой евангелиста Луки: это была многократно переписанная Мария из

собора Тита в Кандии, которая в 1669 г. была перевезена с Крита в Венецию

и так спасена. С тех пор она находилась в обетной церкви Санта-Мария делла

Салюте

64

. Эта икона соответствовала Nikopeia не по типу, однако, пожалуй,

по функции и поэтому позволяет сделать выводы относительно Венеции, где

сенат имел попечение о культе соответствующих икон.

В 1379 г. документы сената содержат сообщение о споре латинского и гре-

ческого духовенства из-за привилегии проносить критскую икону Луки в про-

236 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции

124. Торжественный вынос иконы Богоматери Никопеи.

Венеция. По гравюре Марко Боскини, 1644

цессиях через Кандию. Перед ней греческое население давало клятву в вечной

верности. В знак подчинения Венеции икону передали латинскому духовенст-

ву. Венецианский сенат распорядился приносить ее каждый вторник из собо-

123 ра Тита на критскую площадь Марка, как это изображено на гравюре Клонца-

са

65

. Там она принимала официальное поклонение (il laude) государственным

властям. Такой государственный культ образа позволяет делать заключения

о самой венецианской метрополии, где икона евангелиста Луки из Сан-Марко

124 находилась в центре официального интереса. Гравюра Марко Боскини 1644 г.

изображает ее ежегодный «ход» через понтонный мост в церковь Санта-Мария

делла Салюте

66

, и там критская икона евангелиста Луки после 1670 г. будто бы

получила новое убежище. С тех пор обе иконы Луки ежегодно наносили визит

одна другой.

Паломники и братства играли в Венеции роль, сходную с той, какую они

прежде играли в Византии, откуда происходили почитаемые здесь святыни.

Роль императоров взяли на себя в Венеции дожи и их сенатские учреждения,

естественно, только в обозначенных здесь пределах: в праздничных процесси-

ях по городу и в официальном культе реликвий и икон. Аналогии простира-

ются, как в случае с иконами небесного воеводы, столь далеко, что сообщения

из Венеции можно уподоблять ситуации в Византии. В Сан-Марко можно еще

и ныне получить живое представление о том, как были убраны церкви палом-

ников в Византии. Это был культ икон на службе у паломников, императоров

и братств, который помимо литургического использования икон в эпоху сред-

невековья относился также к византийским будням.

11. «Подлинный портрет» Христа.

«Соревнование» легенд и образов

Особо высокое положение среди чудотворных икон, хранившихся в Констан-

тинополе, занимал «образ на плате» (Mandylion) с «подлинным портретом»

Христа, который находился в дворцовой часовне среди «подлинных реликвий»

земной жизни Христа

1

. Он был в X веке перенесен сюда из Эдессы, города в Се-

верной Сирии, однако уже с VI века, когда появилось первое упоминание о нем,

он занимал религиозную фантазию и формировал представление о сущности

иконы. Так как бы из небезопасного отдаленного места возвратили «на родину»

в центр империи то, что не понесло ущерба в эпоху иконоборчества. В Констан-

тинополе, где его физическое присутствие было важнее, чем возможность его

действительно увидеть, теперь обладали архетипом всех образов Христа. Были

ли они действительно похожи на архетип и до какой степени, было менее зна-

чимо, чем притязания на каноничность и угодность Богу, восприятие всеми

списками от этого подлинника.

Его следы теряются на Западе, в Риме или Париже, после разграбления ви-

зантийской столицы в 1204 г. На Востоке позднее заявили претензию на обла-

дание подлинником и сделали даже нашумевший дар генуэзцам. На Западе

тем временем пропагандировали другой чудотворный образ с подлинными

чертами Христа, по сравнению с которым привезенная с Востока икона не

имела перспектив. Между тем новый образ перенял трактовку восточного об-

раза-соперника и выглядел столь похожим на него, что их можно было спу-

тать. Правда, с ним была связана другая легенда о происхождении. Это была

Вероника, или Vera Icona в соборе Св. Петра в Риме, и о ней идет речь лишь тог-

да, когда на Западе теряются следы византийского изображения на плате,

в начале XIII века

2

. С этих пор она становится, как до того изображение на

плате на Востоке, архетипом святого образа на Западе. Оба изображения,

с точки зрения обязательной для них каноничности, находятся в тесной связи

друг с другом.

Так, мы имеем дело с изображением, которое в VI веке появляется в Сирии,

и затем с другим, почитаемым приблизительно с 1200 г. в Риме. Тем не менее

имеет смысл говорить о них обоих в этом месте, ибо этот культ древнего обра-

за, имевший место в византийском средневековье, был перенесен на образ-на-

следника в Риме. Легенды, повествующие об образе из Эдессы, оправдывают

христианский культовый образ в противовес известным упрекам, направлен-

ным против языческих идолов. Это является, собственно, двойным обоснова-

238 «Подлинный портрет» Христа. «Соревнование» легенд и образов

нием, содержащим, однако, противоречие. Одним из обоснований является

утверждение, что царь Авгарь велел своему художнику написать точный пор-

трет с живой модели и получил его вместе с собственноручным посланием

Христа. Во-вторых, утверждается, что работа художника была чудесным обра-

зом исполнена самим Христом, приложившим к лику плат.

Явный смысл обоих объяснений очевиден. Во-первых, портрет с живой мо-

дели отличается от изображения вымышленных, фиктивных богов. Он удос-

товеряет историческое существование Христа, а также реальность его челове-

ческой природы, которую, как известно, оспаривали отдельные христианские

течения. Во-вторых, чудесное, или, согласно другим толкованиям, механиче-

ское, воспроизведение черт лица Христа препятствует приравниванию его

к «делаемым руками человеческими богам» или образам богов, в чем апостол

Павел упрекал язычников в Деяниях Апостолов (19: 26). Нерукотворность

(гл. 4а) является своего рода гарантией подлинности, которая не была связана

со способностью толкования художника. И наконец, намерение Христа по-

слать царю Авгарю свое изображение доказывало, что он хотел оставить свой

образ. Так был удостоверен не только факт существования, но и почитание

образа.

Такова суть, кратко говоря, запутанной легендарной традиции. Она была,

со значительной передвижкой свидетельства, перенесена на «Веронику» в Ри-

ме. Там владели сначала платом без изображения, которым Христос отирал

свой лик на Елеонской горе или на крестном пути. Позднее, когда плат стал об-

разом и творил чудеса, его связали с легендой о благочестивой женщине Веро-

нике. Она подала Христу плат, на котором запечатлелись его черты, когда он

им утирал пот. Древняя, опять-таки весьма запутанная легенда была приспо-

соблена к новой функции. Все звучит убедительно ясно, как в исторической

аргументации. Примечательно то, что теперь не ссылаются на чудо при воз-

никновении образа, ибо в эпоху средневековья христианский культовый образ

больше не оспаривается. А также отдают явное предпочтение рациональному

объяснению, а не небесному происхождению. Образ в качестве документа был

теперь важнее, тем более что в Латеране уже имелся нерукотворный образ

(Achiropiite) (гл. 4г).

Желание увидеть образ Бога связано с интересом к тому, как «Он» действи-

тельно выглядит, и ожиданием личного переживания «Другого». В христиан-

стве к этому добавлялась надежда на особое видение Бога, ибо в нем усматри-

вали сущность дальнейшей жизни на небе. На «подлинном изображении»

были запечатлены земные черты Христа, которые можно увидеть человечески-

ми глазами, т. е. наглядное присутствие Бога, неразрывно связанное с неоче-

видной реальностью Бога. Это двойное истолкование смысла образа имело

в качестве последствия копии, которые были скорее толкованиями, чем просто

дубликатами реликвии. В Византии также следует отличать свободное копи-

рование от простых дубликатов подлинника. В акте созерцания содержалось

также желание подобия или достижения подобия. Экзистенциальное отноше-

ние возникало между первообразом и копией, между творцом и творением.

В нем материальный образ играл роль посредника. Он становился объектом

созерцания утраченной красоты человека.

«Подлинник» нерукотворного образа, посланного царю Авгарю, и легенда о нем

239

Вильгельм Гримм описывал когда-то икону Христа, принадлежавшую Кле-

менсу Брентано, словами, которые заключали в себе вневременные представ-

ления о созерцании «подлинного» портрета

3

. Он восхищается «благородным

ликом с необычайно длинным и прямым носом и с расчесанными на пробор

волосами... производящим благородное впечатление величия и чистоты. Ни-

каких следов страданий на нем — наоборот, полный покой и ясность и лишен-

ная портретности, бесстрастная идеальная красота». В этих словах выражено

то, как воспринималась аура этого образа в атмосфере современной носталь-

гии по первоначальной подлинности религиозных образов, давшей импульс

к новому открытию иконы. Однако Гримм ошибочно понимает старую трак-

товку портрета, которая еще не подвергалась сомнению из-за банализации

гражданского портрета.

а) «Подлинник» нерукотворного образа,

посланного царю Авгарю, и легенда о нем

Образ на плате, или Мандилион, посланный царю Авгарю, распространил-

ся в бесчисленных повторениях и парафразах. Все они совпадают по идее

вплоть до взаимозаменяемости, но на практике делят друг с другом лишь

общую для них основную схему, которая допускала большую возможность

варьирования. Ее можно характеризовать следующим образом. В то время

как иконы, как правило, имеют портретную схему полуфигуры, списки не-

рукотворного образа имеют сокращенную схему — отпечаток лика и волос

головы на пустом фоне, символизирующем плат. Они соответствуют облику

подлинника, который был не иконой, а платком. На этом плате черты лица

в принципе зафиксированы механически, а волосы расположены по плоско-

сти, хотя они — если бы речь шла об иконе на доске — должны были бы нис-

падать. Так списки, отличаясь от схемы иконы и демонстрируя механичес-

кий оттиск, являются зримым доказательством способа возникновения

оригинала. Они суть повторения реликвии образа, возникшей, как думали,

в результате физического контакта с ликом Иисуса.

Но, несмотря на эти устойчивые признаки, было бы невозможно говорить

о том, как выглядел оригинал, если бы не сделали поразительного открытия

при помощи двух списков, оказавшихся в Италии

4

. Во-первых, речь идет об

иконе в Ватикане, бывшей в эпоху средневековья завидной собственностью 15

кларисс из Сан-Сильвестро ин Капите. Другая икона находится с 1384 г. в Ге-

нуе в церкви Св. Варфоломея армянской общины (degli Armeni). Византий-

ский император Иоанн V создал ее в подарок

5

capitano* генуэзской колонии на

Босфоре, Леонардо Монтальдо.

Иконы в Риме и Генуе имеют плоский серебряный оклад, который выре-

зан вдоль контуров головы и бороды. Они обе написаны на холсте и обе ук-

реплены на деревянных досках, имеющих одинаковый формат (приблизи-

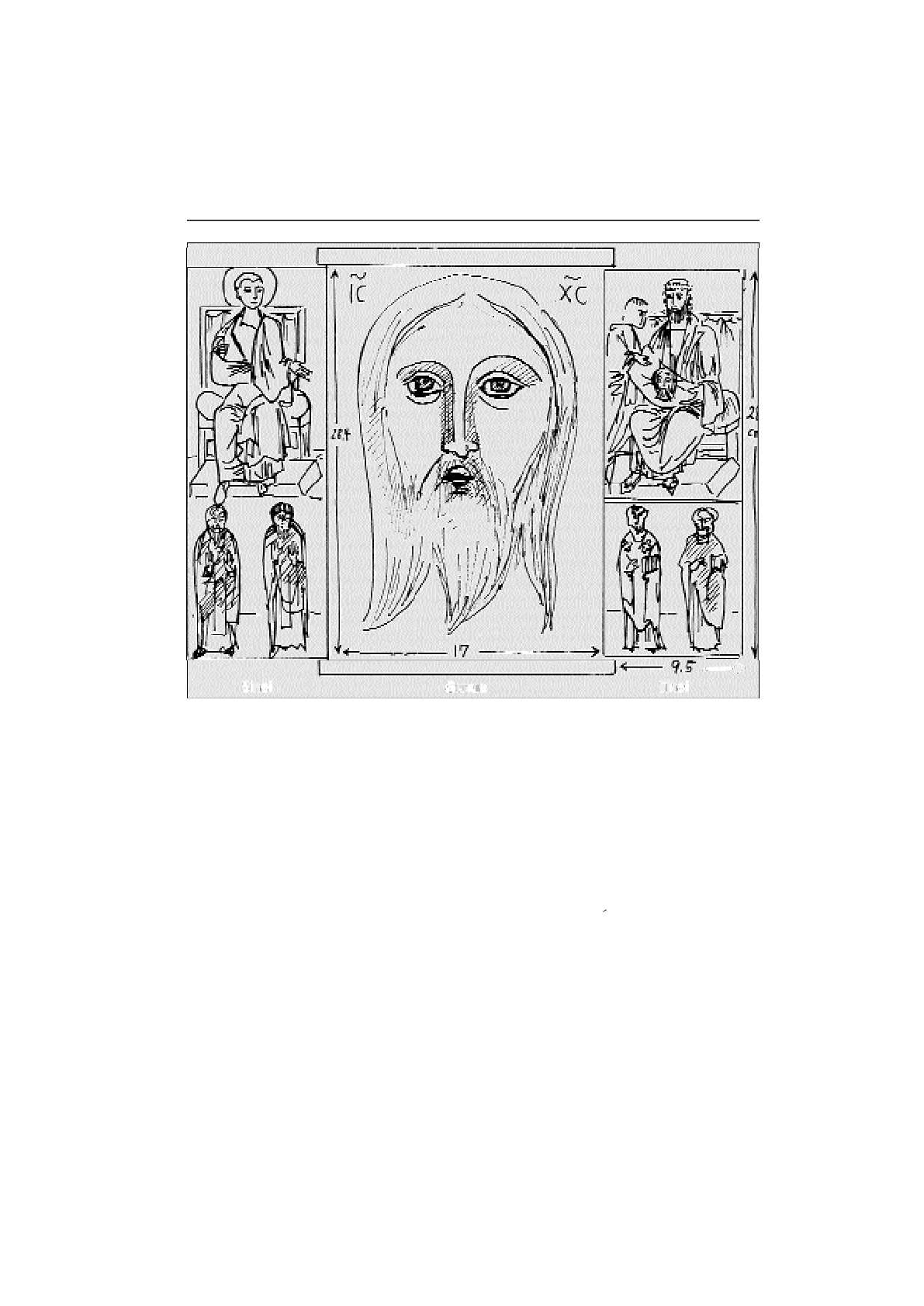

тельно 40x29 см). Триптих X века имел утраченный средник, формат которого 125

точно соответствовал размеру двух других икон

6

. Так как его боковые створки

* Capitano — глава, руководитель (города, общины); здесь: глава колонии.

240 «Подлинный портрет» Христа. «Соревнование» легенд и образов

. *

binE-i fiSiLj^i ^iis-i

125. Мандилион («Спас Нерукотворный») из Константинополя (реконструкция).

X в. Синай, монастырь Св. Екатерины

повествуют о легенде об Авгаре, можно предположить, что утраченный сред-

ник соответствовал по своему виду спискам в Риме и Генуе.

Это обстоятельство приобретает значение, когда отмечается, что сохранив-

шиеся иконы демонстрируют поразительный архаизм, который не позволяет на

основании стиля сделать заключение о действительном времени их создания.

Напротив, обе иконы соотносятся со стилем, который обнаружили в восточно-

сирийских произведениях III века, а также на одной фреске в Дура Европос

7

.

Этот архаизм даже в кругу нерукотворных образов является исключением, в ко-

тором, невзирая на все попытки достигнуть вневременного схематизма, снова

и снова побеждал эстетический идеал своего времени. Ватиканский список име-

ет несомненные черты позднеантичного произведения, оригинальный облик

Фрон- которого под многими слоями олифы дошел до нас целым и невредимым, как

тиспис самим можно убедиться на месте. Если бы решились на раскрытие, то получили

и 8 бы, возможно, древнейшую из сохранившихся икон Христа. Древние иконы Бо-

I гоматери в Пантеоне и в церкви Санта-Франческа Романа сохраняют еще отзвук

подобной древней трактовки иконного образа.

В генуэзском списке линеарное очертание глаз обнаруживает, правда,

признаки средневековой копии. Однако избранный тип отклоняется от всех

«Подлинник» нерукотворного образа, посланного царю Авгарю, и легенда о нем 241

тогдашних канонов портрета Христа. Удлиненный овал лика со скудными

внутренними формами ради абсолютной симметрии лишен всякого физиче-

ского и душевного движения. В спокойном положении и на расстоянии об-

раз производит впечатление A-patheia* и одновременно очень древнего изоб-

ражения. Лишь Туринская плащаница, исчезнувший оригинал которой явно

уже в Византии почитался как погребальное полотно Христа

8

, с ее отпечат-

ком усопшего близка этим иконам с предполагаемым отпечатком на них жи-

вого. Каждый может сам решать, как следует интерпретировать это обстоя-

тельство, выявленное при осмотре. Для нашей аргументации имеет значение

лишь маленькая группа нерукотворных образов, которые по формату и на-

ружному виду воспринимаются как повторения одного и того же «подлин-

ника».

С этим наблюдением поразительно согласовывается то, что два или три

списка — в том числе образ из Ватикана — имеют своего рода доказательство

подлинности или печать качества. Они обрамляют главное изображение ил-

люстрациями к легенде об Авгаре, которые являются редкостью в других об-

разцах. На генуэзском «Святом Мандилионе», как его называет надпись на по-

лях иконы из позолоченного серебра, расположены по кругу десять маленьких

сцен. Они начинаются наверху слева с поручения больного Авгаря достать

портрет, а кончаются чудом исцеления, которое сотворила реликвия в Кон-

стантинополе. Свиток XIV века напоминает своим архаичным видом о так на-

зываемом письме Авгаря, которое до XII века хранилось как реликвия в двор-

цовой часовне

9

. Также и здесь иллюстрации легенды вновь служат в качестве

«экспертизы» подлинника. Синайский триптих, складной поклонный образ

с боковыми створками, предположительно был создан по заказу императора.

На створках изображены друг против друга Авгарь и ученик апостолов Фад- 125

дей, который, согласно легенде, передал портрет. Однако Авгарь представлен

с чертами лица императора Константина VII, который перевез реликвию

в 944 г. в Константинополь. Так объединены апостольская и византийская эпо-

хи, древний и новый Авгарь, что подчеркивает преемственность владения ре-

ликвией. Византийский император, как свидетельствуют образы, получил

портрет также с согласия Христа, как когда-то сирийский царь.

Как изображают клейма на раме генуэзского экземпляра, посланнику Ав-

гаря, согласно легенде, не удается нарисовать Христа. Христос умывает лицо,

чтобы запечатлеть его потом на плате. Авгарь, получающий послание и об- 126

раз, исцеляется им. Дальнейшая история портрета начинается с очевидной

антитезы. Когда икону водружают на колонну, с другой колонны низвергает-

ся языческий идол. Дальнейшие события побуждают епископа заложить об- 127

раз кирпичом. Когда его снова открывают, обнаруживают, что он оставил на

кирпиче точный отпечаток. Этот керамический отпечаток (Keramidion),

или «образ на чрепии», является дальнейшим доказательством чудотворной си-

лы оригинала, который способен изготавливать дубликат своими силами.

В предпоследней картине повествования на раме в Генуе епископ истребляет

персов на костре, в который он налил масло, источаемое образом. Так чудеса

* Аpatheia (греч.) — бесстрастие.