Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

252 «Подлинный портрет» Христа. «Соревнование» легенд и образов

133. Шествие паломников в Верхних Андах. Фото Барбары Клемм

скамей алтаря пробы этой серийной продукции форматом 7,8x4,2 см. Иногда

в Риме пребывало до миллиона паломников, когда показывали «Веронику».

Как сообщает «stacions of Rome», английский путеводитель для паломников

1370 г., при этом римляне получали отпущение грехов на 3 тысячи лет, италь-

янцы — на 9 тысяч лет, а иностранцы — на 12 тысяч лет. Когда реликвия-об-

раз во время выставления напоказ, в 1849 г., сама собой засверкала, распрода-

жа списков выросла. На них была надпись: «Точная копия святого лика

нашего Господа».

Паломничество в Рим, так же как раньше в Святую Землю, превратилось во

всеобщее движение. В нашем случае оно являлось посещением образа-под-

линника, который брали с собой домой как память, как документ и как аму-

лет многократно повторенный. Недавно опубликованное фото из Высоких

Анд

41

изображает такое паломничество в области индейцев. Оно относилось,

очевидно, к региональному латиноамериканскому культовому образу Веро-

ники, предпосылкой которого несомненно является испанская версия XVII ве-

ка. Женщины несут обрамленные рамами копии оригинала образа, который

они считают прообразом их собственных страданий.

С XIV века «Вероника» включается в каталог орудий Страстей (Arma Chris-

133 ti), которые возбуждали

42

благочестивые размышления над образом Страс-

тей. По соседству с реликвиями Страстей, большая часть оригиналов кото-

рых почиталась в Париже, «Вероника» приравнивалась к ним. Она тоже

была реликвией и, значит, более близкой к подлиннику, чем всякое произве-

дение искусства, т. к. ее не касалось художественное подражание. Ее вид был

так же аутентичен, как и фотография. Кроме того, она имела ранг «контакт-

ной» реликвии (brandea), так как она находилась в контакте с подлинником,

с самим Христом.

«Вероника» как соперница в Риме

253

Все серийные репродукции оди-

наково показывают «Веронику» как

архаично простой фронтальный об-

раз — голова и волосы. Выдержанная

в темном тоне, она также выглядит

на удивление похожей на изображе-

ния плата Авгаря. Нужно было его

взять лишь как образец и перенести

на плат, т. е. еще раз употребить суще-

ствующую идею, чтобы в итоге полу-

чить такую реликвию, — причем не

следует думать, что так объясняется ее

фактическое возникновение. В спис-

ках было прежде всего важно воспро-

извести схему отпечатка. То была

идея подлинного портрета, которая

спровоцировала в западном изобра-

зительном искусстве надолго богатое

последствиями развитие.

Здесь, как и на Востоке, также не

удовлетворились одними лишь спис-

ками оригинала. Напротив, леген-

дарная Вероника, которой были обя-

заны изображением на плате, была

в конце концов введена как фигура

носительницы образа. Так можно бы-

ло реликвию и легенду созерцать на

одном и том же изображении. Кроме

того теперь, когда ее первую владели-

цу включали в изображение, обладали

как бы «доказательством» происхож-

дения и древности реликвии. Нако-

нец, святая, держащая плат в распрос-

тертых руках, как это делают прелаты

в Риме, призывала этим жестом к куль-

товому почитанию. Так этот вари-

ант — образа в образе — как реликварий подчеркивал разницу между объектом

культа и формой его носителя.

То, что подлинная икона была дополнена посредством таких повествова-

тельных мотивов, соответствует западному образному мышлению и более сво-

бодному обращению с образом. История этого варианта начинается от «мас-

тера св. Вероники», названного так в истории искусства художника из Кёльна

ок. 1400 г.

43

(до эпохи Ренессанса и еще много позднее). Курьезом, соединяю-

щим в одном произведении многие идеи нашего типа, является алтарный об-

раз, созданный художником Уго да Карпи около 1525 г., незадолго до разграб-

ления Рима, для алтаря реликвии в соборе Св. Петра

44

. На нем изображена

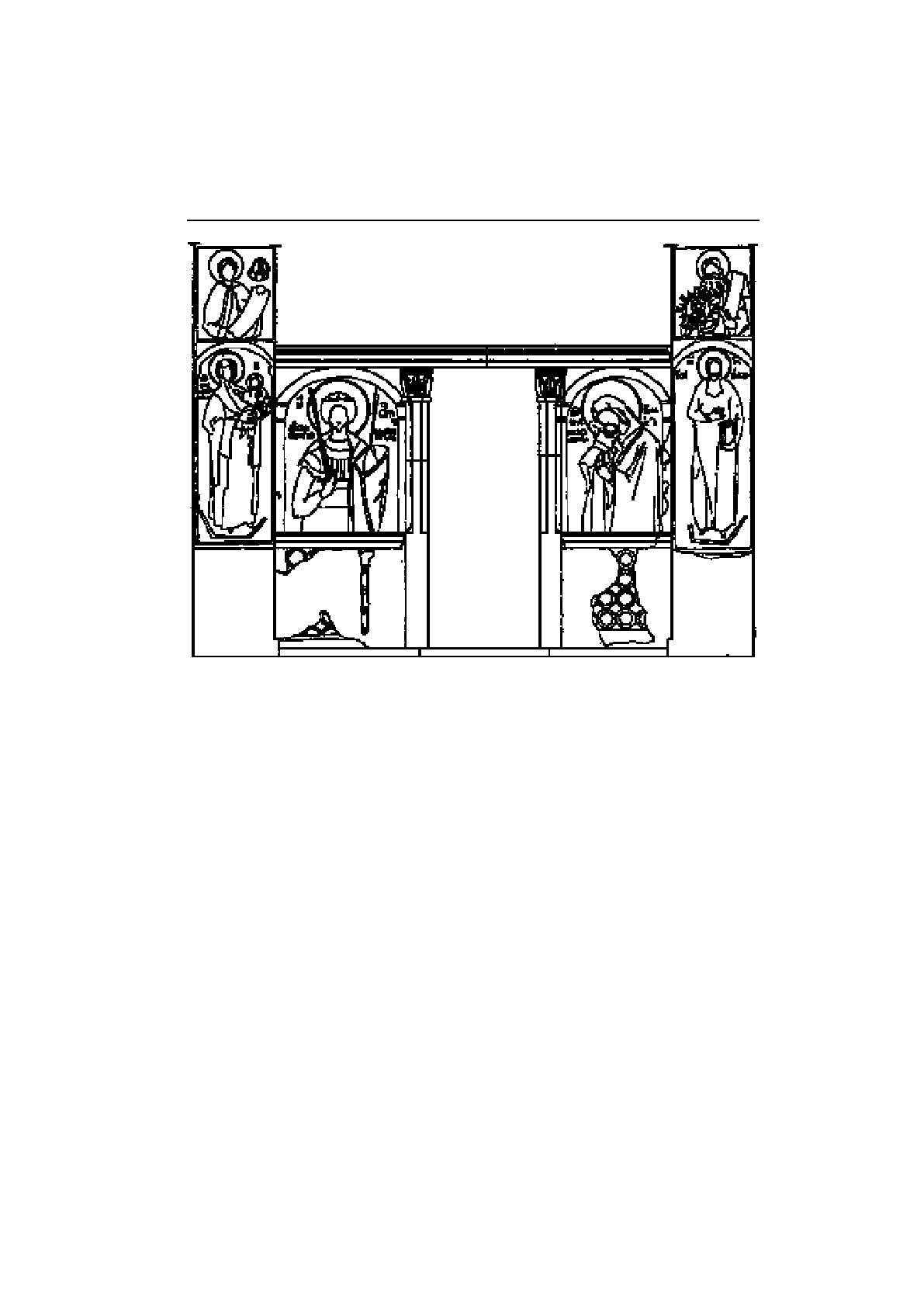

134. Статуя Вероники и ее Плат (вверху)

в римском соборе Св. Петра. По гравюре

Пьетро Маллио. 1646

259,

260

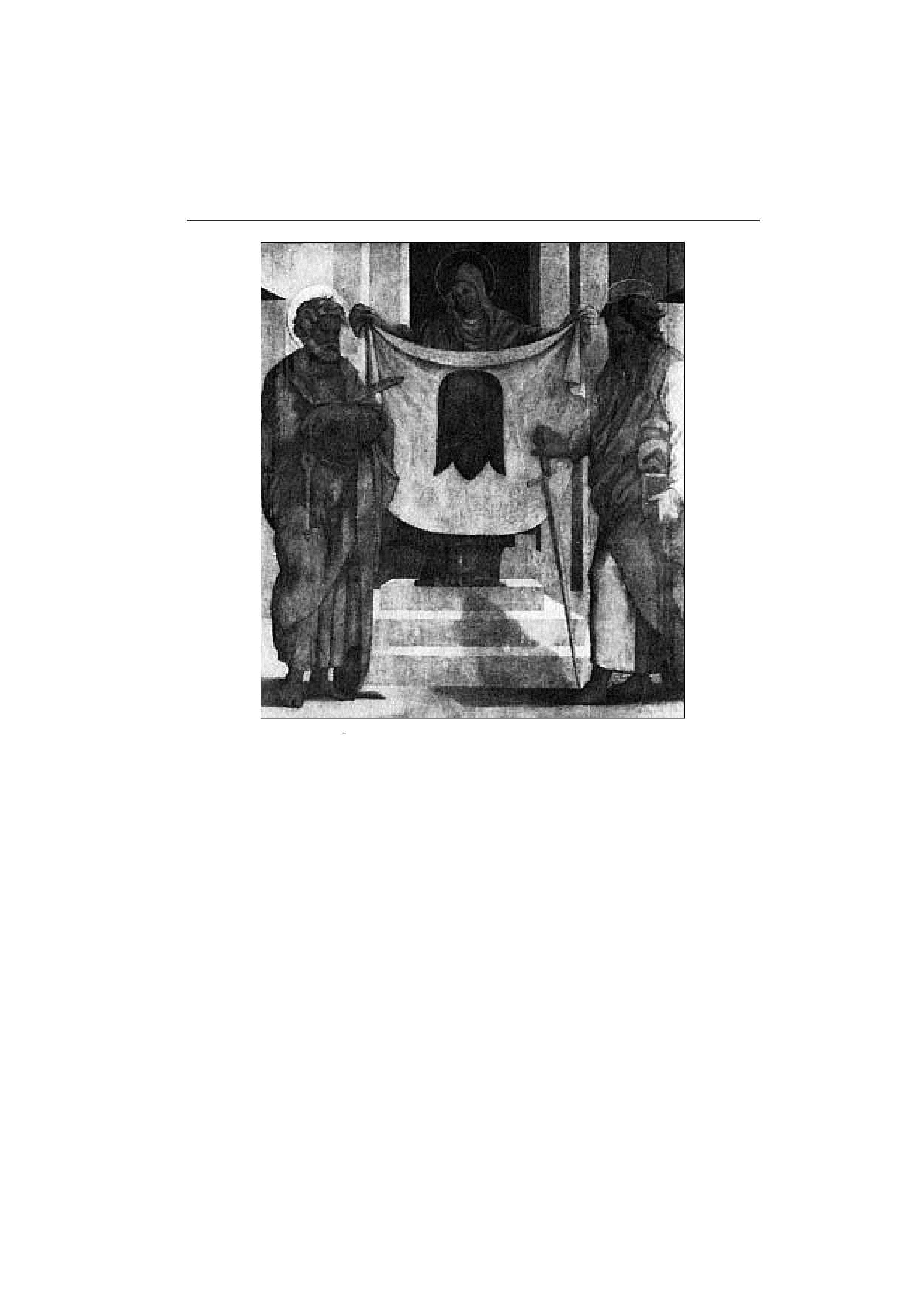

135

254 «Подлинный портрет» Христа. «Соревнование» легенд и образов

135. Алтарный образ работы Уго да Карпи для капеллы Вероники.

Ок. 1525. Рим, собор Св. Петра

святая по имени Вероника с реликвией между апостолами Петром и Павлом,

которые представляют Римскую церковь как новую обладательницу релик-

вии. Бывшая и теперешняя обладательницы представлены одновременно.

Надпись сообщает, что художник нарисовал образ, будто бы не применяя ки-

сти (per Ugo Carpi intaiаtore, fata senza penelo). Вазари и Микеланджело смеялись

по этому поводу, т. к. рука художника все же была использована.

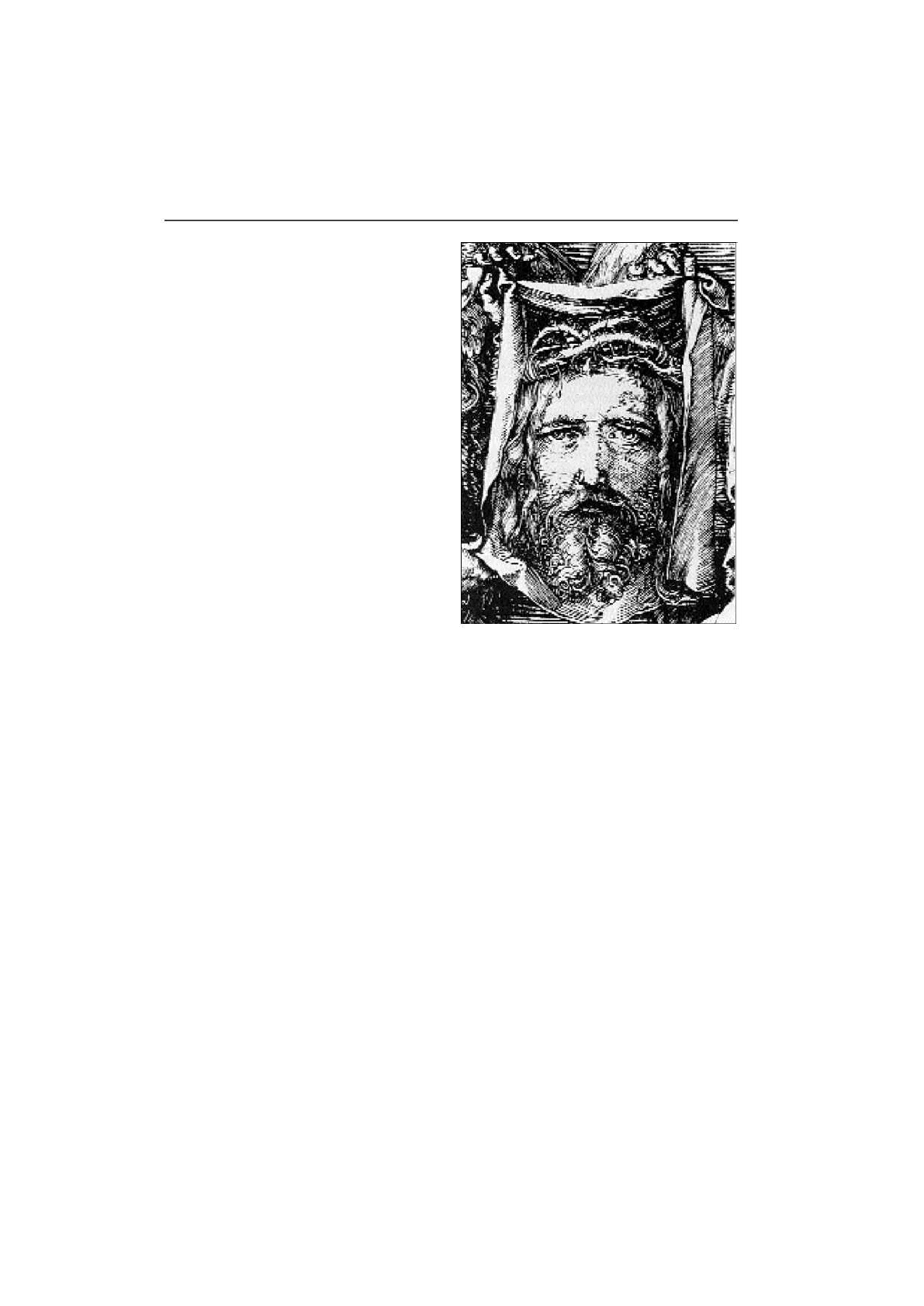

Дюрер подхватил другую традицию, когда избрал «Веронику» темой боль-

136 шой гравюры в 1513 г.

45

У Христа терновый венец на голове и следы страда-

ний на лике. Плат держит не Вероника, а ангелы, которые его представляют

как завет неба земной церкви. Так художнику удается соединить историч-

ность перенесенных страданий, материальное доказательство исторической

биографии с божественным ликом, на который даже ангелы не могут смот-

реть, не прикрывшись.

261 Ян ван Эйк избирает иной аспект оригинала, настойчиво стараясь довести

его до тогдашнего стандарта портрета

46

. Это был в конце концов «подлинный

портрет», и он должен был продемонстрировать это качество. Художник между

тем заново определил, как должен был выглядеть портрет и каким требовани-

«Вероника» как соперница в Риме

255

ям он должен соответствовать. Для

этого ему нужна была, конечно, жи-

вая модель. А в случае с Христом в Ри-

ме имелся подлинный отпечаток на

плате. Если его избирали в качестве

модели, то становилось возможно обо-

стренным зрением художника-порт-

ретиста превзойти традиционную, до-

шедшую до нас схему и восстановить

прежнюю внешность живого лица

посредством нового акта подража-

ния. Поэтому в рукописях, которые

заимствуют тип ван Эйка, содержится

также древний гимн Вероники (При-

ложение, текст 37Е) наряду с миниа-

тюрой (ср. также стр. 481).

Так, копии и интерпретации обра-

за совсем иные и все же сходны с тем,

как это было в Византии, и обязаны

идее идеального портрета, которую

можно было развивать с помощью те-

мы «Вероники» всегда заново и всегда

с другой целенаправленностью. Мо-

ленные образы, создававшиеся наря-

ду с массовыми механическими воспроизведениями, были той почвой, на кото-

рой идея «Вероники» приносила плоды во множестве вариантов и толкований.

Иногда выбирали идеальную красоту, в другой раз живое выражение страш-

ных страданий. Один художник вкладывал в лик немое достоинство, дру-

гой — живой акт речи , когда взгляд устремлен на зрителя, а рот мучительно ис-

кривлен. Так, в зависимости от обстоятельств тема реализует ожидания, связан-

ные с возможностью видеть лик Христа. Поэтому и набор вариантов настолько

же больше, насколько искусство позднего средневековья отличается от визан-

тийского искусства.

Идея подлинного изображения как отпечатка на плате была, однако, объ-

единяющим признаком нерукотворного образа и плата Вероники. На Восто-

ке и Западе курсировали различные легенды, однако образы долгое время бы-

ли, по-видимому, взаимозаменяемы, т. к. они выражали одну и ту же идею.

Идея восходит к раннему времени существования иконы. Она пережила мно-

гие эпохи и культуры.

В эпоху поздней античности образ на плате с истинным отпечатком лика

Христа впервые предвосхищает культовый образ с христианской точки зре-

ния. Он являлся как раз тем, чему чудотворные образы язычников придавали

лишь ложную видимость; он был именно сверхъестественного происхожде-

ния, т. е. одобрен небом. В отличие от языческих изображений богов это бы-

ла не просто выдумка, а подлинное изображение реального лица, и поэтому

оно могло доказывать человеческую природу Христа вопреки сомнениям дру-

136. «Плат св. Вероники». Гравюра Альбрехта

Дюрера. 1513

256 «Подлинный портрет» Христа. «Соревнование» легенд и образов

гих христианских конфессий. В средневековой Византии, когда христианский

культовый образ не оспаривался, образ на плате служил в качестве архетипа

идеального человеческого образа, в котором отражаются внешние черты Бо-

га. Одновременно это было моделью для древней иконы, красоту которой

лучше, чем оригинал, представлявший лишь идею совершенной иконы, вы-

являют именно копии. В Риме почитали плат сначала явно только как релик-

вию, которая пришла в соприкосновение с телом Христа и тем самым возме-

щала отсутствующие телесные реликвии. В то время, когда реальность

Евхаристии (сакраментальное пресуществление жертвенного хлеба в тело

Христа) становится обязательной догмой, одновременно стремятся к созерца-

нию исторической плоти, реальность которой была предпосылкой другой ре-

альности.

Созерцание образа на плате становится предпочтительным созерцанием

Бога, правда, при условии земного взгляда на человеческое лицо. Так, в одном

из сонетов Петрарки старик отправляется паломником «в Рим, как ему пове-

левает страстное желание узреть там изображение (sembianze) того, кого он

вскоре надеется увидеть на небе»

47

. Данте в своей повести «Новая жизнь» по-

добным же образом выражает антитезу земного изображения и небесного об-

раза: богомольцы отправляются в паломничество в Рим, чтобы «увидеть тот

благословенный образ, что оставлен нам Иисусом Христом, как подобие

(essemplo) прекраснейшего лика его, который преславно (gloriosamente) созерца-

ет моя Донна»

48

.

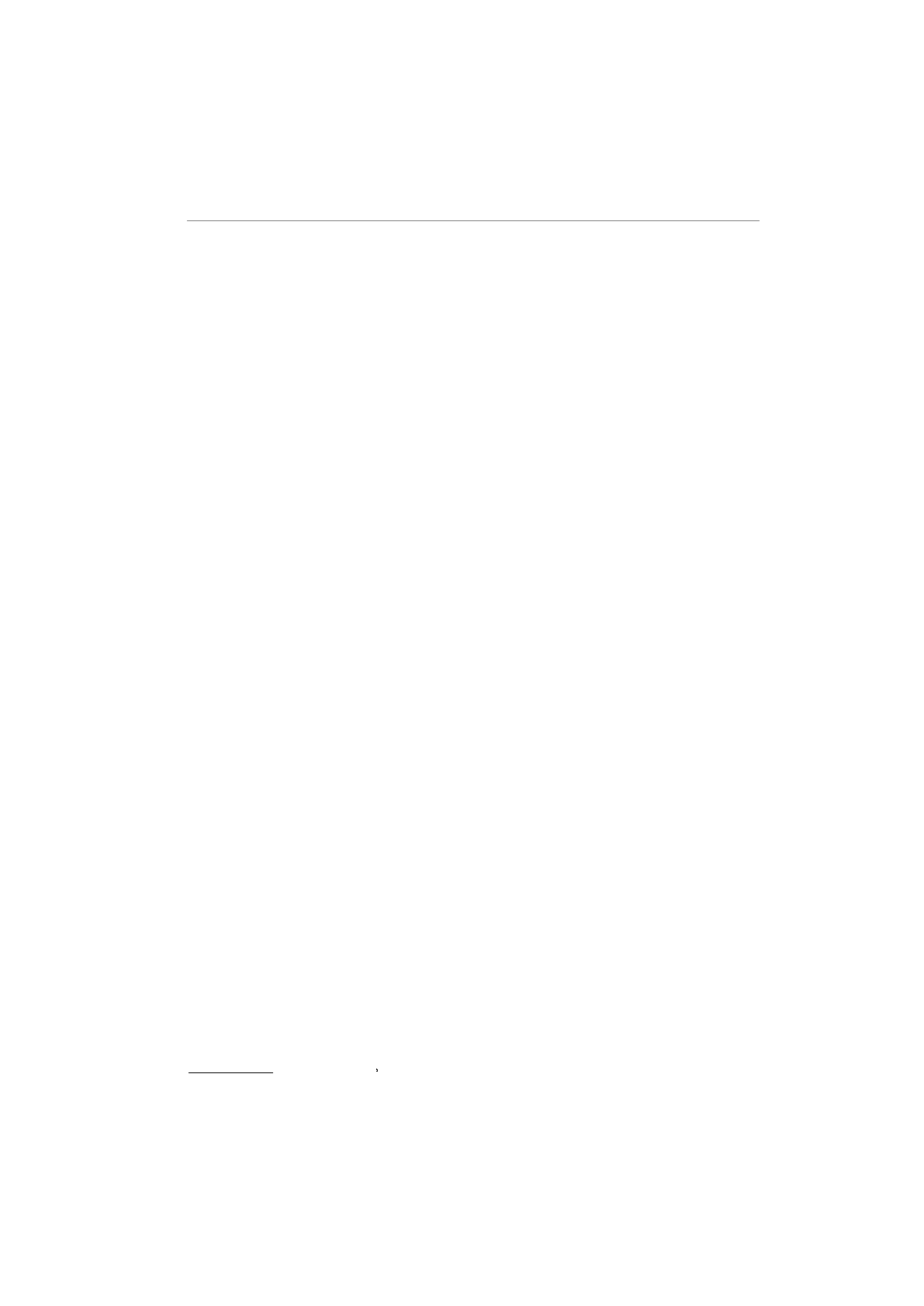

12. Иконостас и роль иконы в литургии

и в личном благочестии

Никакая другая тема не занимает новейших исследователей икон в такой сте-

пени, как историческое развитие предалтарного иконостаса. В Восточной

Церкви он все еще используется, правда, в виде сложного нагромождения ря-

дов икон, составляющих замкнутую стену и нарушающих единство церковно-

го пространства; он вряд ли существовал до конца Византийской империи,

и возможно, лишь в России был доведен до этой крайности. Само название

«иконостас» укоренилось лишь позднее

1

. Таким образом, было важно поста-

вить вопрос о том, как иконостас выглядел раньше и существовал ли он вооб-

ще. Алтарные преграды были общеприняты со времен поздней античности.

Как они выглядели в эпоху средневековья и когда стали помещать там иконы?

Богатый археологический материал в виде сохранившегося церковного убран-

ства, а также древние описания пробудили интерес исследователей к реконст-

рукции, и было достаточно технических вопросов, о которых было легче гово-

рить, чем о самих иконах

2

.

При этом, правда, было легко впасть в искушение выстроить слишком после-

довательное «развитие», в то время как на протяжении длительного периода об-

стоятельства менялись даже от монастыря к монастырю. Прежде всего сама те-

ма порождала соблазн рассматривать иконы в иконостасе как изолированное

явление и исследовать их лишь как неизменные вставки в архитектуру. Поня-

тие темплон — сначала название иконного фриза на алтарных преградах, 138

а затем собирательное понятие для всех алтарных преград с иконами

3

— ука-

зывало, казалось, на твердо установленный тип. Неподвижное укрепление

икон на границе алтаря было явно лишено смысла, т. к. тут ведь было место,

где набор икон менялся в зависимости от очередного праздника. Здесь нахо-

дилось также постоянное место, где совершались те части литургии, которые

происходили вне помещения алтаря на глазах у общины. Икона святого дня

«выставлялась» здесь, как сообщают тексты, для того чтобы к ней приклады-

вались и для поклонения (Proskynesef. Отдельные иконы тимались из фриза

преграды для особого почитания. Литургическая практика регулировала це-

лование икон иконостаса во время литургии (гл. 9д) и меняла внешность «фа-

сада» алтарного помещения в отдельные праздники. Иконостас был своего 137

рода стеной с иконами (перед алтарным пространством, но не стеной из икон)

и приобретал между прочно вделанными иконами храмовых святых каждый

раз другой вид. Поэтому в этой главе идет речь не только об иконостасе,

258 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

137. Иконостас перед алтарем. XIV в. Старо-Нагоричино (Македония),

монастырский храм (по Г. Бабич)

но обо всем контексте икон в церковном интерьере, прежде всего в часы мо-

литвы днем и во время литургии.

Вопрос о том, какую роль играла икона в литургии, вызвал бесполезные

споры. Для одних икона воплощала собой сущность литургического образа.

Для других она никогда не занимала действенного места в литургии. Между

тем нет оснований сомневаться в том, что иконы со временем были интегриро-

ваны в литургическую практику, однако нужно, когда об этом заходит речь,

указывать, о каком времени идет речь и какая литургия имеется в виду. Источ-

ники, содержащие более подробную информацию о практике, относятся к XI

и XII векам. К удивлению, то были не строгие монашеские круги, которые ин-

тересовались иконой, а миряне, которые вступали с ней в личную связь. Они

пропагандировали определенные списки икон, чтобы воспользоваться в каче-

стве вознаграждения их особым покровительством. Почитание икон было все-

гда излюбленной формой внелитургического участия в жизни церкви. При

устройстве аристократами «собственных монастырей», служивших помеще-

нию средств и обеспечению личного благополучия, почитание икон стало по-

стоянной составной частью литургического устава, на который основатель

монастыря мог сам оказывать влияние посредством им лично составленных

монастырских правил (Typikon)

5

. Правда, традиционалисты из высокопостав-

ленного и монастырского духовенства оказывали еще некоторое время сопро-

Церковное пространство и расположение образов

259

тивление, однако они сами попадали под влияние конкуренции, если хотели

идти в ногу с потребностями личного благочестия и не желали перекрывать

источники богатых пожертвований.

Это, конечно, упрощенный взгляд на вещи, однако он является необхо-

димым коррективом к тому идеализированному пониманию, которое следо-

вало бы лишь концепциям богословов и превратило бы икону во вневремен-

ной идеал, об истории которого не следует говорить. Перед ней, а иногда

и с ней как с замещающей представленное на ней лицо заключались кон-

тракты. В других случаях она использовалась как посвященный лично из-

бранному небесному патрону дар, ценность которого повышалась в зависи-

мости от стоимости материала. В качестве посредника и адресата она

способствовала более широкому вхождению мирских лиц в церковную сре-

ду. Поэтому недостаточно говорить в общем смысле о роли иконы в литур-

гии. В нашем внимании нуждается также ее функция в приватной сфере, в

обеспечении спасения отдельных лиц, особенно в литургическом чествова-

нии памяти ктиторов. Если следовать в этом направлении, то как раз через

икону можно многое узнать о ментальности аристократического слоя, чле-

ны которого в рядах духовенства оказывали авторитетное влияние также

и на развитие литургии.

а) Церковное пространство и расположение образов

С западной точки зрения драматургия византийского ритуала, для которого

использовалось все церковное пространство, является, несомненно, самой по-

разительной отличительной чертой Восточной Церкви. То, что в западной

церкви принято лишь по большим праздникам, в православной церкви зани-

мает большое место в регулярной практике: процессии, торжественное пение

и точно регулируемое попеременное участие служащего литургию священ-

ника (или епископа), дьяконов и певцов. В алтарном помещении, которое

сравнительно тесно и часто ограничено апсидой, происходит лишь то, что

предназначено для самого алтаря. Алтаря в западном смысле — нет. Части

словесного богослужения, которые предваряют жертвенное действо, локали-

зованы в главном помещении, под куполом. Начальная часть евхаристии, ког-

да готовятся святые дары, перенесена в левый боковой алтарь (Prothesis), и от-

сюда начинается «Великий Вход» с дарами, предназначенными для жертвы

6

.

Лишь во время этого входа духовенство проходит через «святые врата», как 153

называют двери алтарной преграды, и вступает в «недоступное для мирян

пространство» (Adyton) для жертвоприношения. Священники идут в этой

процессии не в церковь, а с торжественной остановкой перед преградой, в ал-

тарь или в виму*, после того как они приложились к вратам, через которые

они входят. Если затем завесы алтарной преграды на время закрываются, на-

род участвует в кульминационных моментах литургии лишь на слух и в ос-

тальном обходится только тем, что может увидеть у преграды, т. е. иконами.

Так как алтарь не всегда видим, в нем нет «алтарных икон». Они помещают-

* Вима (греч. bh~ma) — возвышенное место, помост (алтарное пространство в православной церк-

260 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

ся, скорее, впереди на иконостасе. Лишь процессионный крест принадлежит

алтарю. Он стоит или позади престола, или на алтарной преграде и являет со-

бою Христа, так же как Евангелие, если оно лежит на престоле.

Словесное богослужение начинается до этого другим входом, который по-

зднее назвали «Малым Входом». Он был первоначально входом духовенства

и народа в одну из церквей Константинополя, в которой совершалась оста-

новка для проведения данного праздника. Патриарх выходил из собора Св.

Софии и после остановки перед колонной Константина на Форуме входил

в церковь, где должно было состояться стациональное богослужение

7

. На-

званный вход остался обычаем, когда остановку в церкви отменили. Он начи-

нал

_

ся у главного портала, который называли «Прекрасными Вратами»

(Horaiai Pylei), и кончался перед «Святыми Вратами» алтарного помещения,

которые в это время оставались еще закрытыми. Первый вход проходил че-

рез портал в помещении церкви, второй через портал в алтарное помещение.

Если словесное богослужение происходило еще перед Святыми Вратами,

то настоящее празднество жертвоприношения происходило за вратами. Та-

ким образом, порталы разделяют три места действия литургии: притвор

(Narthex) как место, где совершались литургические часы моления, церковное

пространство (Naos) как место первой части великой литургии и алтарное по-

мещение (Вета) как место ее заключительной части.

Смысл этого очень общего описания заключается в разъяснении топогра-

фии церковного пространства в его литургической функции. Врата алтар-

ной преграды были так же порталом, как и вход в церковное помещение,

и в еще большей мере, чем этот вход, они были средоточием литургического

действа, происходившего перед или за ними. Многократный вход и выход,

каждый раз разыгрывавшиеся как уход священников и их появление снова

перед глазами верующих, подчеркивали положение дверей (и преград) на

стыке между доступной и недоступной для мирян частями церковного

пространства, между видимым и невидимым, что всегда связывали с этим

представлением. То, что было невидимо, становилось видимым благодаря

иконе. Икона была заменой, переводом литургической реальности, т. е. при-

сутствия Бога и святых. Святой с помощью его портрета, праздник (напри-

мер, Страстная пятница) с помощью события, его обосновывающего (напри-

мер, Распятие), оказывались представленными наглядно. Так иконостас

перед алтарным пространством, как арена с меняющимися элементами, ста-

новился своего рода изобразительным фасадом, где в образах раскрывался

весь литургический репертуар.

Если наряду с постоянно прикрепленными иконами имелись еще и заме-

няемые иконы и если их не снимали с балок алтарной преграды, то в церкви

должны были, во всяком случае, иметься другие места, где их хранили, когда

не бывало литургии, и так же почитали. Для этого использовалась не только

сокровищница, но также часовни, боковые алтари, помещения при нартексе

и усыпальницы ктиторов. Так, в одном монастырском уставе XII века сообща-

ется об иконах, которые были установлены

8

на драгоценных великолепных

* EijKovio|ia — то же, что joiKov (греч.) — икона.

Церковное пространство и расположение образов

261

столбах у захоронения ктитора. В том же тексте предписывается, что все свя-

тыни, которые проносились в процессии, включая иконы, снова должны быть

водворены «на святые места», «где им надлежит быть»

9

. Такое описание за-

ставляет нас осознать, как мало мы знаем об убранстве византийского церков-

ного пространства подвижным «инвентарем». Иконостас был лишь центром,

а не единственным местом почитания икон.

В связи с праздничным освещением топография икон характеризуется

в текстах точнее. Литургическое каждение тоже нуждалось в более точном

описании. Лучшим примером является устав императорского монастыря

Христа Пантократора в Константинополе. Священнику в нем предписыва-

ется кадить сначала храмовую икону главной церкви (Пантократора), потом

«все святые места церковного пространства, а также находящиеся в них

чтимые иконы»

10

. Когда ктитор затем начинает говорить об освещении, ста-

новится ясным, что он к иконам причисляет не только образы на досках,

но также некоторые монументальные образы, которые помещались на выде-

ляющихся местах церквей монастыря и почитались так же, как иконы на до-

сках. Сюда относятся и праздничные образы, например Распятие Христа

и Сошествие во ад (Anastasis)

11

. В северной церкви Богоматери того же мона-

стыря предусмотрены свечи перед иконами, которые помещались над се-

мью дверями в церковном пространстве. Это, конечно, было излишеством,

но включение настенной декорации не было необычным. Мозаичная икона

Успения Богоматери (Koimesis) над главным порталом на западной стене ин-

терьера освещалась не только здесь, но и в другом монастыре, «т. к. ей, этой

иконе (eikonisma) божественного Успения, присуща, я думаю, богодухно-

венная благодать»

12

. Успение было в церквах Богоматери «праздником пра-

13

здников»

13

.

В монастыре Пантократора в день праздника Преображения Христова ста-

вили особенно большую свечу «перед иконой Спасителя, которая выставлена

(prokeimenes) для почитания»

14

. Видимо, Metamorphosis, преображение Христа

как явление его божественной природы было для восприятия Христа столь же

важным, как и Успение Богоматери, ее вознесение на небо (Metastasis)

15

. И то

и другое свидетельствовало о преображении в другую реальность, которая

также была предпосылкой понимания иконы: и здесь усматривается претен-

зия на почитание, что открывало в материально изображенном объекте при-

сутствие сверхъестественного.

В монастыре Пантократора в трех его церквах можно было живо наблю-

дать за различными местами культа икон. Освещение соответствует по коли-

честву свечей и типу подсвечника как иерархии икон, так и последовательно-

сти праздников. Храмовая икона в главной церкви освещается ярче, чем обе

поклонные иконы (Proskyneseis, об этом гл. 12в). В церкви Девы Марии привле-

кают внимание еще две поклонные иконы. Покровительница Богоматерь Еле-

уса представлена на выносной иконе (Signon) и в нартексе на мозаике. В дру-

гом нартексе мозаичные образы Христа, Богоматери и Крестителя создают

вместе трехфигурный Деисус. Наконец, две свечи предусмотрены «перед

иконой Христа, которая стоит у входа к нашим могилам». В другом уставе

к числу икон монастыря отнесена также каменная икона на мосту, ведущем