Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

282 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

152. Частная икона, воспроизводящая упрощенную схему иконостаса. XI в.

Синай, монастырь Св. Екатерины. XI в.

матери в биографической последовательности поставлены в ряд как краткий

извод отдельных икон. Их возглавляет «Великое заступничество» с 12 апосто-

лами и двумя ангелами перед восседающим на троне Пантократором. Их не

следовало бы, как это принято, называть «Деисусом», т. к. это понятие относит-

ся, скорее, к зрителю и его молитве

79

. Возможно, уместным является понятие

«Великой Ектении*» или «литии**»

80

. Однако идея ясна. Если на церковных

стенах сонм святых представлен в его полноте, то на фризе с ходатайствующи-

ми святыми у трона Бога это выражается посредством наглядного единства их

действий. Небесный церемониал подходил главным образом для длинного

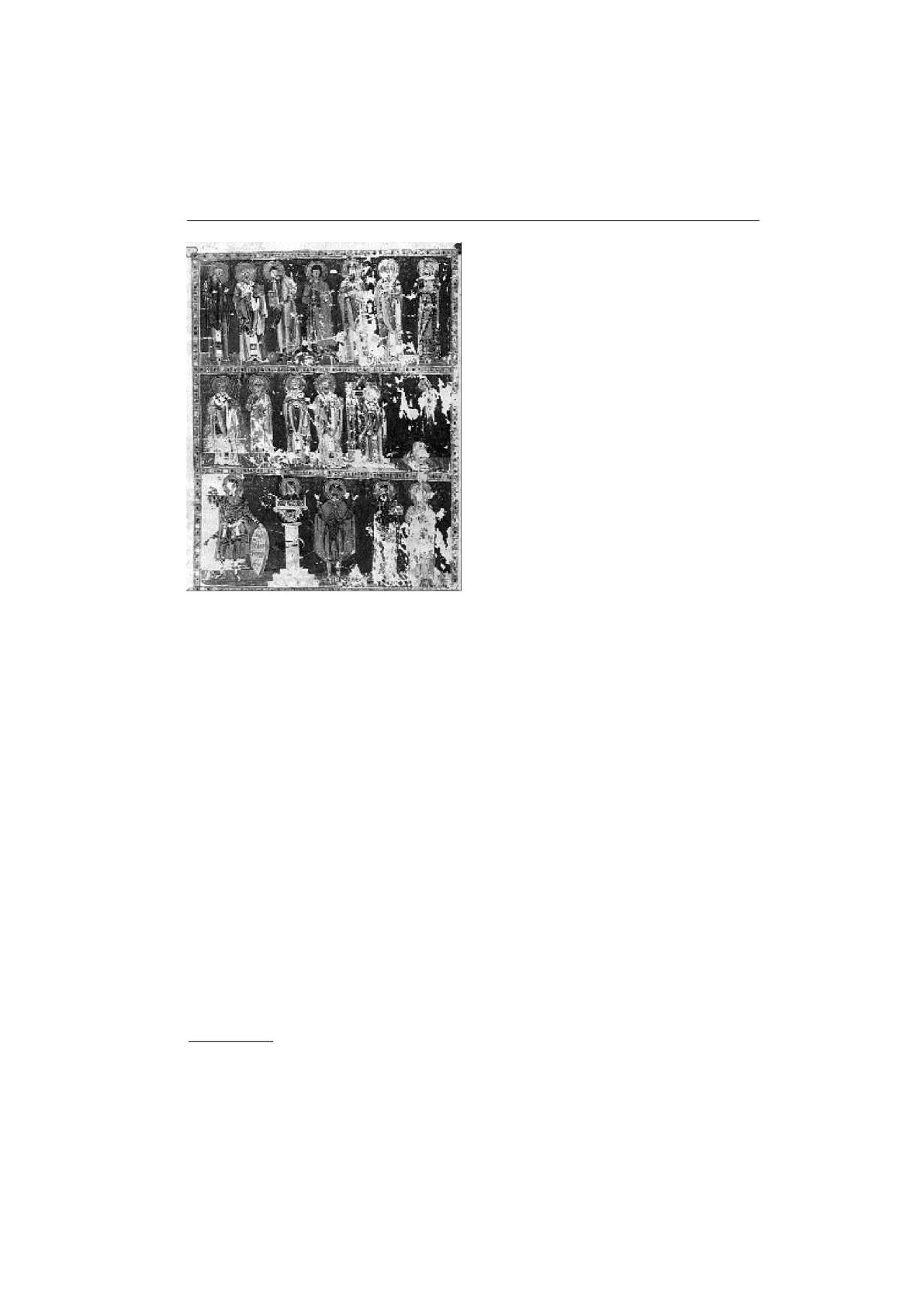

иконного фриза над алтарными преградами. Архитрав икон XIII века, также

4 с Синая, объединяет идею серии с общей темой и идею отдельных икон (с. 273):

единство серии выражено благодаря ориентации всех фигур к центру, отдель-

ная икона — благодаря углубленному фону, на котором она находится.

Если в распоряжении имелся один-единственный архитрав икон, но не хоте-

ли отказаться от «Великого заступничества», то сокращали его до трехчастного

образа и помещали эту группу в центр праздничного цикла со сценами. Теперь

имеются многочисленные примеры такого рода XII века

81

. Аркатура с силуэтны-

ми колонками на золотом фоне отделяет иконы «Господских праздников» от

154 группы заступничества в центре. Среди них имеются шедевры иконописи.

На некоторых нимбы и золотые диски между аркадами концентрическими кру-

гами отражают свет, как в зеркалах. Краски приобретают или эмалевый

* Ектения, Ектенейа (греч. ekteneia — усердие, рвение) — название ряда молитвенных прошений,

составляющих существенную часть всех церковных богослужении.

** Лития, или литания, — молебен, молитва, от греч. litaneiv — просить, умолять.

Алтарные преграды как иконостас

283

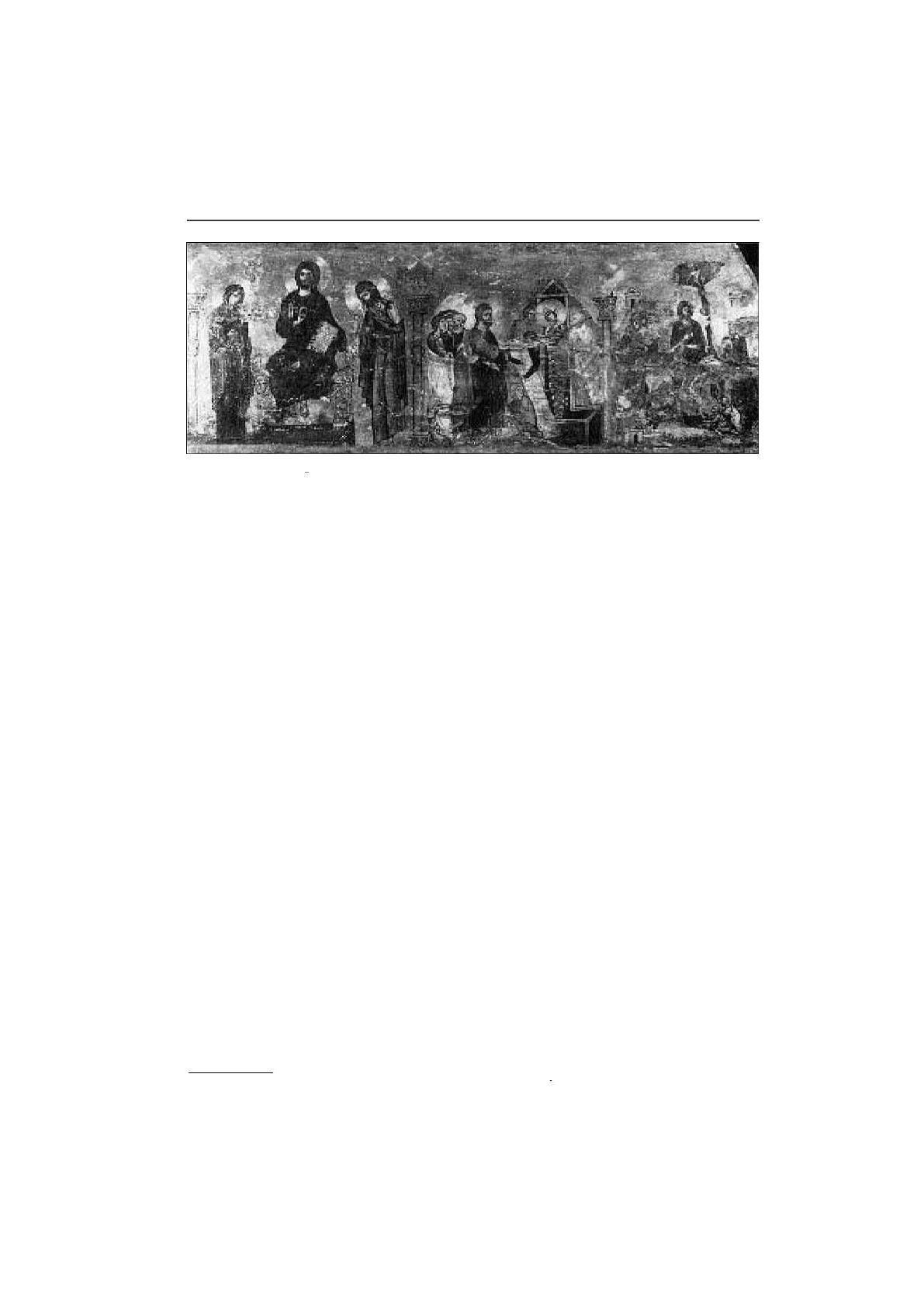

153. Иконостас. XIV в. Старо-Нагоричино (Македония), монастырский храм

блеск — так происходит с ультрамарином и золотом, — или использованы

для создания эффектов атмосферы. Удивительна также широта вариаций

в отдельных деталях, в то время как впечатление от целого единообразно. Эта

последовательность сохранившихся эпистилиев начинается с тщательно вы-

строенного праздничного цикла времени ок. 1100 г., стиль фигур которого

имеет подобие во фресках в Асину на Кипре (1106)

82

, и заканчивается весьма 138

драматичным циклом времени ок. 1200 г., в котором цвет усиливается до со-

вершенно немыслимых эффектов, до струящихся сочетаний киновари, бело-

го и зеленого цвета. Если даже отдельные иконы серии сначала воспринима- 154

ются только как миниатюры, то при близком рассмотрении они являют

созерцающему удивительное богатство восприятия, которое способствует

благочестивому вчувствованию (Empathie).

В церквах большего размера размещали иконный фриз темплона вдоль

над всеми тремя алтарными помещениями, т. е. включали также «малые ал-

тари» (templa), как их называли в монастыре Пантократора

83

, или предостав-

ляли малым алтарям собственные темы как циклы святых, которые здесь осо-

бенно почитались. Среди примеров Синайского монастыря следует в этой

связи назвать Житие Богоматери и легенду святого Евстратия

84

. Житие Ма-

284 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

154. Темплон с иконой Праздников.

Ок. 1200. Синай, монастырь Св. Екатерины

рии поистине является законченным рядом богородичных праздников года,

возможно выдержанных в повествовательном стиле подобно проповедям

(Homilien) и гимнам, которые исполнялись в такие праздники (гл. 13). Леген-

да Евстратия близка к житийным иконам святых, о которых мы еще будем го-

ворить, и предполагает портретную икону святого в подобном же контексте

(гл. 12д).

144, На Западе также архитравные иконы или иконные архитравы распростра-

145 нились в большем количестве, чем это кажется по сохранившимся памятни-

кам. Примеры из Венеции и Пизы уже были названы (см. с. 272). Мы дополня-

ем их еще примером из музея в Палермо

85

. Это две иконы с фигурами,

вписанными в полукруглые арочные завершения из расширенного празднич-

151 ного цикла с сюжетами Воскрешения Лазаря, Оплакивания и Сошествия во

ад, который был подразделен на две зоны, чему служат примером «иконоста-

сы в миниатюре» в Синайском монастыре

86

. В Венеции в XV веке разработали

иконный фриз над алтарными преградами в многорегистровую конструк-

цию с резными рядами ниш в технике алтарных анкон, как нам подтвержда-

ет изображение аббата св. Антонио кисти Карпаччо

87

. Эту технику экспорти-

ровали на Восток, где иконостас стал развиваться в направлении, которое

здесь не является больше нашей темой.

д) Образ церкви в зеркале минейных и житийных икон

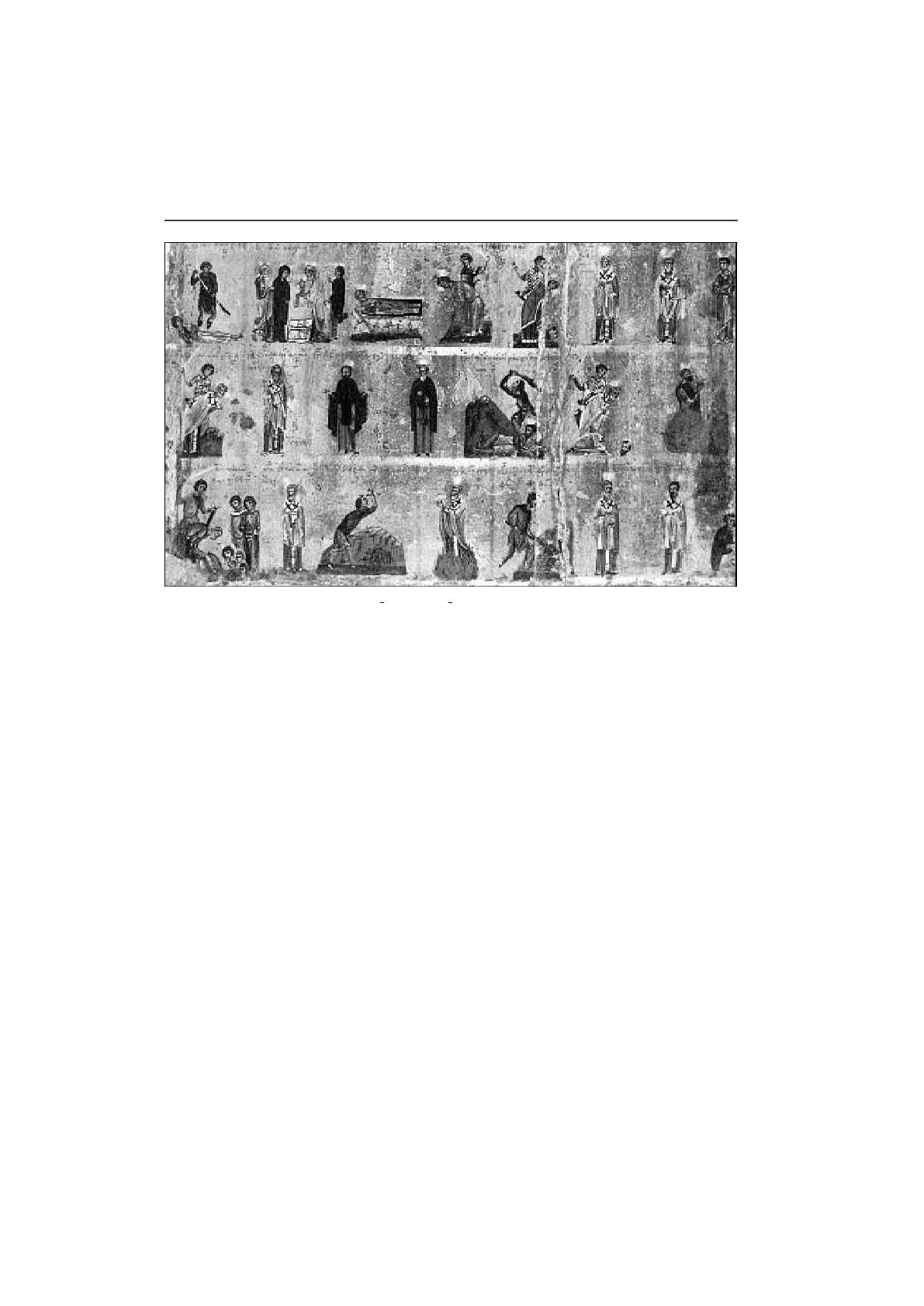

Замечательный жанр литургических икон стал известен лишь благодаря на-

ходкам в Синайском монастыре. Это календарь-минологий всех святых, по-

159 читаемых в течение церковного года. Такую икону можно было бы назвать

месячной иконой, однако иногда на одной доске соединены три месяца,

а в одном случае даже полгода. Поэтому, вероятно, правильнее было бы гово-

рить о минейных иконах, т. к. они воспроизводят порядок церковного календа-

ря (церковных миней*), как раз тот, который определяется датой и в боль-

* От греч. menaios — протяженностью в один месяц, месячный.

Образ церкви в зеркале минейных и житийных икон

285

шинстве случаев фиксирует память

святого. Многие из великих «Господ-

ских праздников» зависят, напротив,

от меняющейся даты пасхального

цикла, т. е. остаются вне этого непо-

движного порядка. Ничто не несет

печать литургического мышления

в такой степени, как это монотонное

перечисление шаблонных фигур

святых, и все же практическая функ-

ция этого вида искусства на службе

у литургии является сомнительной.

Кажется, что это скорее реестр икон,

чем сама икона.

Совсем другого рода были житий-

ные иконы отдельного святого, кото-

рые мы исследуем в той же связи.

На них портретное изображение свя-

того со всех четырех сторон окружено

сценами из его жития. Этот тип был

известен и раньше. Его называли «жи-

тийные иконы» («Vitaikonen»). Повест-

вовательное обрамление воспроизво-

дит жизнь и чудеса, в том числе и по-

смертные чудеса, т. е. это своего рода

биографическое прославление заслуг

и страданий. Можно было бы также

говорить о читаемых иконах, т. к. они

представляли изобразительный экви-

Z

T

©

Wi

; .а Ддг|

л jyTH S-ГJ.LE p ^ГПЧ С

м i^iv!^

утгикинч^

2£

J

IT

1

- FN -

•Tf Ё^чйткн

1

-

3 j-t- ' 1," T J TT * • T.

TJT-.Ujl-j ^jlcu-HJ^ji. 0 н t

tt^fl^Blffej

-(T34 X

3

^

TtVlF

4f

M

A

•

T'

--т

m

Y'f

Ttrv.

155. Лекционарий. XII в.

Рим, Ватиканские музеи

валент того, что содержит текст жития

святого. В то время как минейные иконы мало сообщают о каждом святом, жи-

тийные иконы рассказывают все об одном-единственном святом.

Обоим видам соответствуют два типа литургических книг, которые вместе

служат памяти святого, однако по функции в корне различаются. Один тип —

это праздничные минеи с полным календарем всех святых и со списком гим-

нов и библейских чтений, предписанных для их праздников. Таким примером

может быть ватиканское Евангелие Апракос (сборник библейских отрывков

для прочтения во время богослужения), дополняющий подвижный и непо-

движный календарь праздников святых

88

. На странице, которую мы воспроиз-

водим, Евангелие Апракос в левом столбце называет литургическую память

(Synaxis) архангелов 8-го ноября и иллюстрирует праздник кратким изводом

иконы архангела Михаила, который в своем святилище совершает известное

чудо в Хонех (гл. 13д). 9 ноября следуют мученики Онисифор и Порфирий,

«в тот же день» св. Евстолия, а 10-го (i) «наш блаженный отец Нил», на этот раз

с чтением отрывка «из Евангелия от Луки». Схема фигур дает в основном све-

дения лишь о поле и сословии: то ли монах, то ли епископ или мирянин. Этот

160

155

166

286 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

литургический справочник называли

Синаксарь («Synaxar»), т. к. он содер-

жал церковную память о днях всех

святых в Synaxis*

89

.

Другой тип литургической книги

объединяет набор подробных житий

святых, и только их, в месячных и по-

лумесячных томах, за что и получил

название Минологий (Menologion —

ежемесячник)

90

. Эта хрестоматия уже

потому избирательна, что далеко не

все святые обладали такими жития-

ми. Их читали, вероятно, во время

раннего богослужения и в трапезной

монастыря, во время общей трапезы

или в частном порядке. Длинные от-

рывки для чтения были дополнением

к минеям (1-й тип), которые не содер-

жали таких текстов. В одной полной

рукописи 1056 г., от которой сохрани-

лись до наших дней четыре тома, по-

лумесячные тома имеют на титуль-

ном листе миниатюры, которые вы-

глядят как минейная икона, однако являются «оглавлением» тома

91

. Мы вос-

производим титульное изображение «святые второго тома ноября месяца»,

которое хранится в Парижской Национальной библиотеке. В подробных ил-

люстрациях добавлялись также сцены к краткому изводу образа, а иногда воз-

никала целая «рисованная биография», если книга ограничивалась

92

житием

одного-единственного святого.

В обоих видах искусства сказывается тенденция к компиляции и стандар-

тизации, которая с Х века характеризует не только церковную жизнь Визан-

тии. Повсюду устанавливается традиция, чтобы усвоить ее заново и прибли-

зиться через нее к первоисточникам. В моду входят энциклопедические

предприятия. Один из императоров решил собрать существующие придвор-

ные церемониалы и сделать их единообразными. В Великой церкви фиксиру-

ется праздничный календарь церковного года, который служит притязаниям

централизованной византийской церкви. К тому, что в календаре достигается

путем временного порядка, в житиях святых стремятся с помощью повество-

вания, а именно к единообразию и обязательности. Известные легенды свя-

тых собирают и частично «перерабатывают» в более элегантный, а также бо-

лее назидательной текст, в связи с чем их нового собирателя Симеона

называли

92

«переписчиком» — «метафрастом». Византийская церковь пред-

* Синаксис — в ранней истории христианской церкви (первые века) — сход, или собрание веру-

ющих, для чтения священных текстов. От греч. ouva^iZ — сход, собрание, от ouvagXin — соби-

раться вместе (откуда и «синагога»).

156. Титульный лист ноябрьского минология

(Cod. graecus 580). XI в. Париж, Национальная

156

библиотека

Образ церкви в зеркале минейных и житийных икон 287

157. Календарная икона-диптих. 12 в. Синай, монастырь Св. Екатерины (деталь)

ставляется впредь в новом, единообразном разрезе, и именно это становится

темой минейных икон, которые выражают идеальную целостность церкви

в повторяющемся цикле года. Большие церкви не нуждались в минейных ико-

нах, т. к. они имели необходимый набор икон в монументальной декорации,

в отдельных праздничных иконах и иконах дня, которые выставлялись при

смене календаря (гл. 12в). Макрокосм всех праздников всех святых какой-ни-

будь церкви давал возможность располагать микрокосмом всех праздников

и святых вне церковного помещения, в личном распоряжении монахов и свет-

ских лиц, которые могли себе это позволить.

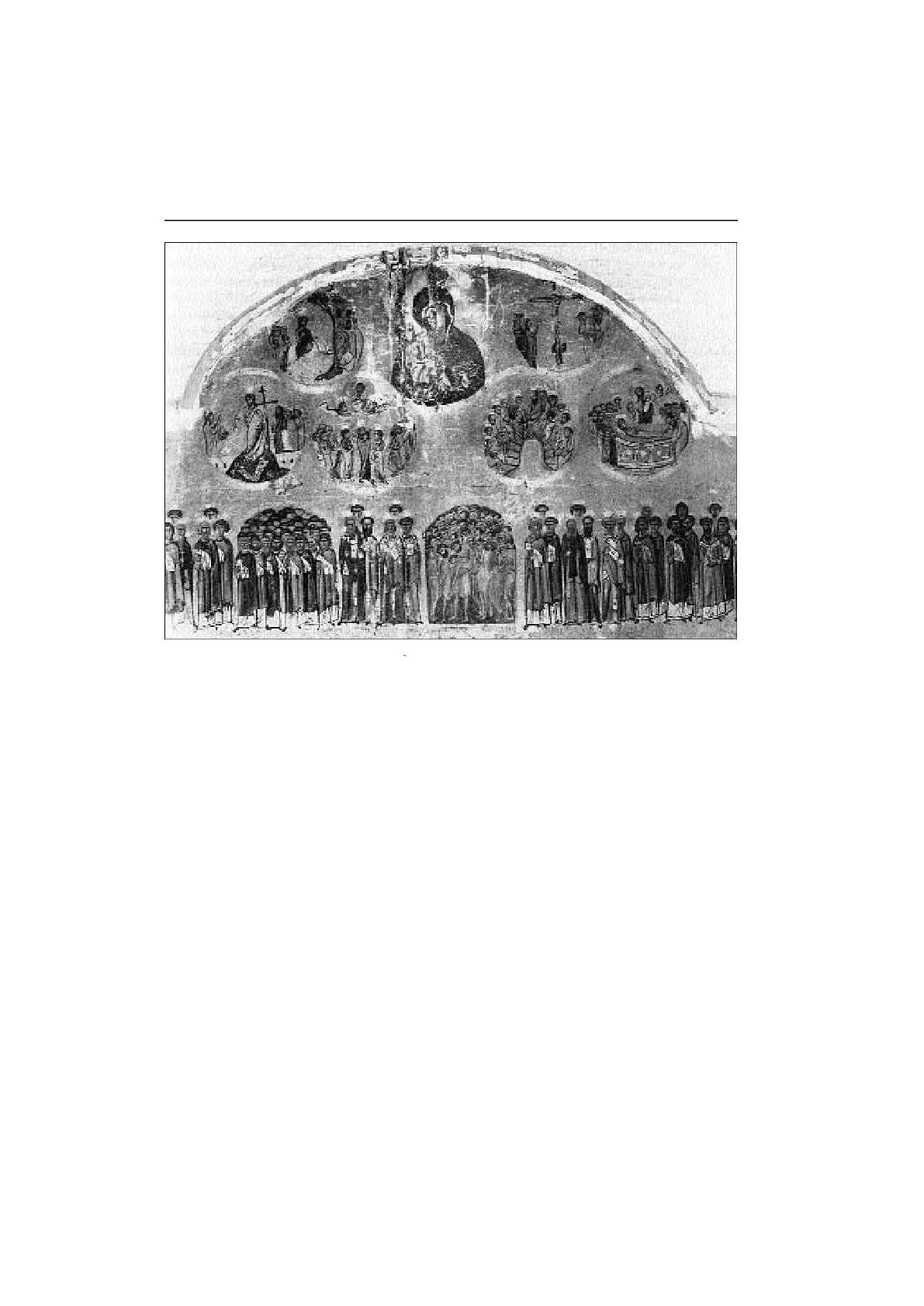

Эта идея нигде не выражена убедительней, чем на диптихе XII века, сум-

мирующем все образы, которые верующий вообще мог видеть

94

. Не только

святые (многие часто на один и тот же день), но также и подвижные «Господ-

ские праздники» объединены здесь все вместе. В инвентаре 1143 г. описана

95

такая икона, как «12 праздников для 12 месяцев». Уже совпадение праздников

с числом месяцев, к тому же еще в апостольском числе двенадцать, показыва-

ет тенденцию к созданию идеального образа церкви. На нашей иконе одна

доска представляет первую часть церковного календарного года, начинавше-

гося 1 сентября. Вторая доска, которую мы воспроизводим, продолжает эту по- 157

следовательность в месяцы с марта до августа. В верхнем «регистре» святых

бросается в глаза групповое изображение сорока севастийских мучеников (Ар-

мения), которые замерзли в ледяном озере. Выше рядов святых изображения

праздников второй половины года «окружают» Марию, которая рядом с Пан-

288 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

тократором образует другой полюс этого набора изображений. Ассоциация

медальонов с хороводом планет является поэтической идеей, которая литера-

турно воплощена в стихотворном посвящении одного грузинского минология

(1030) из Константинополя

96

. Читателя здесь приглашают «любоваться искус-

ством художника в ежедневном воспоминании соответствующих праздников

на протяжении всего года». Книга изображает космос, в котором Христос —

это Солнце, Мария — Луна, а «вокруг хор всех праведных, которые действи-

тельно были угодны Господу, суть как бы сияющие звезды».

Исключением среди икон, предназначенных для личного пользования, яв-

ляется серия из двенадцати месячных икон, размером 97x67 см, помещенных

97

на колоннах Синайской базилики. Они использовались во время монастыр-

ской литургии, когда их выставляли помесячно, и свод их небольших образов

служил принципу почитать каждого святого в его иконе, формально следуя

букве. На обратной стороне икон изображены соответствующие чтениям во

время великого поста Страсти Христа и другие циклы из Его жизни в литур-

гической последовательности, а именно трижды то же самое. Следовательно,

вместе они составляли три четырехчастные иконы (Tetraptychen), которые

можно было использовать как двухсторонние. На передней стороне изобра-

жался месячный цикл, а на обратных сторонах трижды повторялось своего

159 рода Евангелие Апракос. Мы воспроизводим переднюю сторону февральской

иконы, на которой представлены многие святые на один день, как в назван-

ной рукописи, в схематических типах. Лишь праздник Сретения Господа Ии-

суса Христа в самом верхнем ряду (2 февраля), и праздник Обретения главы

Иоанна Крестителя во втором нижнем ряду (25 февраля) прерывают моно-

тонную последовательность фигур святых.

Но как раз сравнение страницы рукописи с минейной иконой разъясняет

разницу между полным календарем святых (Synaxar) и книгой с подробными

житиями святых (Menologion), а именно разницу в различном объеме календа-

ря святых. Лишь на иконе осуществлен принцип церковного календаря. А на

книжной странице представлены лишь те святые, о которых повествуют ле-

генды. Календарный порядок на одной стороне противопоставлен порядку

чтения книги, который, конечно, тоже следовал календарю. Лишь икона пла-

стически воплощает идею церкви как сообщества всех святых, «образующих

с Христом единое тело». Таким образом, она является через посредство изоб-

ражения на доске эквивалентом полной росписи церкви. В церковном прост-

ранстве святые расположены согласно ликам, при большом разнообразии ти-

пов фигур. То, что здесь осуществляется через топографию отдельных частей

интерьера храма, а именно через обязательную схему расположения, миней-

ная икона достигает посредством месячного и ежедневного порядка церков-

ного года.

Дальнейший вариант минейных икон позволяет понять, насколько свобо-

ден был даже такой строго регламентированный тип. Тетраптих (55x45 см)

имеет изображения лишь на одной стороне

98

и включает по три месяца на каж-

дой доске. Две дополнительные доски на лицевой стороне имеют изображение

* Евангелие Апракос — служебное Евангелие (от греч. aprakos — праздничный).

Образ церкви в зеркале минейных и житийных икон

289

158. Февральская доска четырехчастной календарной иконы.

XII в. Синай, монастырь Св. Екатерины

Страшного суда и цикла чудес и Страстей Христовых, содержащегося в чтени-

ях Великого поста, дополненных изображением пяти икон Богоматери, кото-

рых мы выше уже касались (гл. 4). На обратной стороне календарных икон

надпись посвящения художника Иоанна сообщает о «четырехчастной фалан-

ге знаменитых мучеников», которые здесь представлены со «множеством про-

роков» и святых. Мы воспроизвели вторую доску этого тетраптиха, которая со- 158

держит в трех нижних регистрах святых февраля. Святые снова представлены

в соответствии со схемой, которая указывает лишь их пол, возраст и сословие,

но в некоторых случаях фигуры дополняет краткая сцена, которая обозначает

обстоятельства, при которых они претерпели мученичество. Так исповедники

и мученики, которые подтвердили свою веру смертью, делятся на две группы.

Общая картина оживляется, однако отдельные элементы остаются стандартизи-

рованными.

Здесь дело также не в повествовании, а в групповом восприятии образа са-

мой церкви. Во-первых, это касается выбора святых, во-вторых — хронологи-

ческого порядка календаря, в котором реализуется идентичность византий-

ской церкви. Присутствие святых в церкви символизировано присутствием

их совершенных образов на иконе. Реален лишь тот, чье изображение суще-

ствует. Образ и имя являются ручательством идентичности каждого святого,

почитаемого церковью. Порядок небесной церкви, отражающийся в земной

литургии, является идеальной моделью также и Византийской империи, ко-

торая впредь осознавала себя как мировая империя. Что нельзя было присо-

единить к империи территориально, например Россию, привязывали к ви-

зантийской церкви. Век церковной экспансии был эпохой, когда возникли

290 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

159. Февральская доска из цикла календарных икон. XII в. Синай, монастырь Св. Екатерины

Образ церкви в зеркале минейных и житийных икон

291

минейные иконы. Они суть наглядный, образный документ самопонимания

этой церкви.

Как минейные иконы отражают порядок в церкви, так и житийные иконы 160

характеризуют образ жизни отдельных членов церкви. В этих функциях они

дополняют друг друга. Одни изображают святого на его месте в общине. Дру-

гие портретируют его как индивидуума или, лучше сказать, показывают, что

он полностью воплотил этический и монашеский идеал. Обе должны были

соответствовать нормам, основанным на церковном понимании. Церковь, в ее

небесном завершении, обещала вечную жизнь, к которой общество двигалось

в своей земной истории. Поэтому иконы были так популярны. Они переносят

святых в земное сообщество в форме иконы в большей мере, чем любая дру-

гая форма, воспроизводящая неземной архетип, идеал, который можно созер-

цать на земле в малой реальности образа.

Житийные иконы — это лишь часть группы исконно существовавших

икон, изображавших святых. Они отличаются лишь тем, что содержат эпизо-

ды жития. В столетия после иконоборчества портрет святых изменился. Это

можно изучать по монументальной живописи, которая в большинстве случа-

ев состоит из таких идеальных портретов (гл. 2д). Каждый отдельный святой 103

толкуется как тип какой-то группы (епископ, монах, дева), которые вместе 104

с другими группами образуют сообщество церкви. Наряду с идеалами цер- 6

ковного мужа, а именно вдохновенного проповедника или самоотверженно 148

кающегося, допускается еще только придворный идеал: молодой герой как

элегантный офицер, а именно по причине его храбрости как мученик или

как «воин Христов»

99

. Как видим, речь идет в конце концов об общественных

идеалах, получивших незыблемое место на небесах. Поэтому небеса представ-

ляли себе как синтез церкви и двора, существующих на земле раздельно. Все

другие сословия не имели в этом идеальном государстве собственного права

на существование, т. е. не имели святого, который бы претендовал на другой

вид иконы.

Икона святых тесно связана с определениями святого, которые в это время

становятся каноническими. Официальное церковное определение святого,

имеющее в виду этический идеал и служащее интересам церкви и двора, со-

седствует с более частным определением, которое проникнуто ожиданием

спасения в противовес «чудотворству». Святой как заступник пользовался до-

верием небес, а как исцелитель имел чудотворную силу на земле. Древние

и новые качества, которые за ним признавали, народные и теологические

представления в эпоху средневековья образуют единство, хотя они формиро-

вались в разное время. Иконоборцы, их радикальное крыло, были не только

врагами реликвий, но также противниками любого рода культа святых, ибо

они видели в нем опасность религиозного материализма. Поэтому житийные

циклы святых, прежде всего в дворцовых церквах, играют большую роль сра-

зу же после окончания иконоборчества. Их обосновывают необходимостью

созерцать назидательные жития в изображениях, чтобы иметь возможность

жить, следуя их примеру

100

.

Житийные иконы, о которых мало известно до XII века, связаны, с одной

стороны, с формой текстов сказаний о святых, которые были также стандар-