Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

292 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

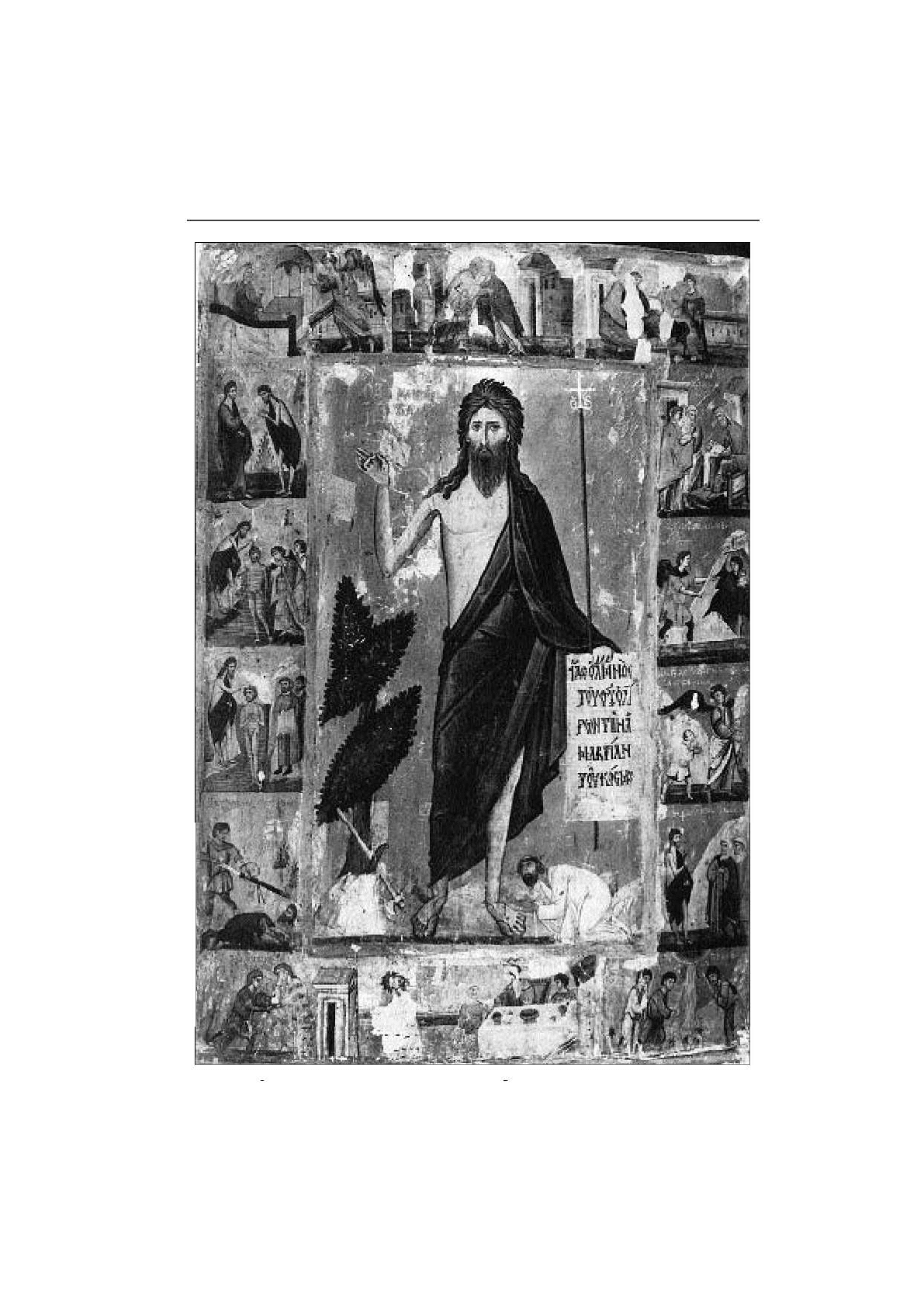

160. Житийная икона Иоанна Крестителя. XIII в. Синай, монастырь Св. Екатерины

Образ церкви в зеркале минейных и житийных икон

293

тизированы в полных собраниях времени ок. 1000 г. С другой стороны, они

связаны с циклами святых в церковных росписях, которые, правда, долгое вре-

мя были рассеяны по часовням и нартексам

101

. Там, кажется, также читали ле-

генды о святых. Если существовала гробница святого, то о нем можно было

рассказывать паломникам в связи с его житием и вне литургии.

Циклы святых не ограничивались монументальной живописью, но поме-

щались также на темплоне как иконный фриз, прежде всего перед боковыми

алтарями и в часовнях. Такие часовни часто не имели собственного алтаря,

а копировали модель обширного церковного помещения в малом масштабе.

О таком темплоне в монастыре Христа «Всемилостивого» в Константинопо-

ле

102

имеются сведения от 1077 г. Темплон имел как иконный фриз Господских

праздников трехфигурный Деисус в центре, а по обеим сторонам «повество-

вание о житии (Diegesis) достопочтенного и святого Предтечи» Иоанна. Со-

хранившийся темплон такого рода был создан художником-киприотом ок.

1100 г.

103

Он украшал в Синайском монастыре, вероятно, часовню пяти муче-

ников севастийских, т. к. он повествует о житии св. Евстратия, который был

одним из них. Благодаря счастливому случаю мы имеем богато иллюстриро-

ванную рукопись об этом святом. Его житие составляет содержание всей ру-

кописи

104

. На темплоне на переднем плане помещены чудесные исцеления

у его гробницы в Севасте.

Житийные иконы связывают портрет и легенду таким способом, который,

несмотря на параллели в античных культовых изображениях Митры и Герку-

леса

105

, следовало бы обозначить как гибрид, если бы он не подтверждал тен-

денцию к синтезу и стандартизации. Если с помощью портрета можно было

представить себе святого как личность, то сопровождающее краткое житие со-

здавало представление о его образе жизни и его чудесах. Зрительное воспри-

ятие иконы дополнялось ее «чтением». Поэтому мы говорим о читаемых ико-

нах. Малые сцены кратких иконографических изводов — лишь напоминание.

Они предполагают знание текстов, которые прочитывались. Повествователь-

ный элемент, обычно неуместный на иконах, комментирует физический пор-

трет «внутренним» портретом добродетелей. Привилегированный статус свя-

того объяснялся чудесными обстоятельствами его жития. Иногда сцены

изображались не на полях самой доски, а, как это было в Константинополе на

одной утраченной иконе Пантелеймона, переносились на драгоценный сере-

бряный оклад

106

.

Тип, о котором идет речь, дошел до нас в более чем двадцати иконах св.

Николая Мирликийского

107

. Их ряд начинается в XI веке с иконы, сцены кото-

рой помещались на боковых створках. Следовательно, она была триптихом

108

.

Икона XIII века представляет святого как мужа церкви высокого положения, 6

или «иерарха», со строгим взглядом и лбом пожилого мыслителя

109

. Голова

и руки как знаки живого лица изображены пластичнее, чем епископское об-

лачение и кодекс Евангелия. Жест одновременно поучающий и благословля-

ющий. Малые полуфигуры Христа и Богоматери возлагают на святого кодекс

Евангелия и паллий, знаки его достоинства как учителя и его сакраменталь-

ной власти. Так икона становится образцовым изображением церковного ав-

торитета. То же самое относится к иконе Григория Чудотворца в Санкт-Пе-

294 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

тербурге, которая почти такого же размера (81x53 см), но не имеет сцен жития

вокруг образа святого

110

. В данном случае житие состоит из 16 сцен, начинаю-

щихся наверху слева с рождения и кончающихся внизу справа положением во

гроб. После оспариваемого перенесения мощей в Апулию, происходившего

во время владычества норманнов, Николай на Западе считался святым из Ба-

ри, хотя о его восточном происхождении не умалчивали

111

. Апулийский ху-

дожник воспроизвел в XIII веке греческую икону, дополнив ее событиями,

имевшими место в Бари

112

. Перенесение мощей является поэтому заключи-

тельной сценой.

227 В Синайском собрании этот тип представлен иконой св. Георгия и двумя

160 почти одинакового размера иконами св. Екатерины (гл. 18а) и Иоанна Крес-

тителя

113

. Икона Иоанна (70x49 см) повторяет, видимо, образец XII века. Уме-

ренная элегантность главной фигуры лишена экстравагантностей более

поздней фантазии. Четырнадцать сцен кончаются изображением обстоя-

тельств его смерти (историей Саломеи) и обретением усекновенной главы,

которое было содержанием праздника в феврале. Святой, облаченный толь-

ко в плащ, представлен зрителю в двух качествах, которые одновременно со-

относят его с двумя ролями в церковном сообществе. Он является кающимся

отшельником в пустыне с длинными волосами и изнуренным телом, и одно-

временно он великий проповедник, ибо секира, лежащая рядом с ним при

корне дерева, повторяет знаменитую метафору из его покаянной проповеди

(Лк. 3: 9). Иоанн есть прежде всего Предтеча Христа. Текст Писания содержит

свидетельство об «Агнце Божьем» (Ин. 1: 29), и правой рукой он действитель-

но указывает на Христа, который в череде житийных сцен встречается

с Предтечей как раз там, куда Иоанн в среднике иконы обращает своей жест.

Ктитор, монах, велел изобразить себя у ног святого. Синайская икона св. Ге-

оргия была также предметом частной благотворительности. Монах Иоанн

обозначает себя в надписи тем же понятием (ktisanta), которое было принято

85 при основании церкви

114

.

При сравнении с более ранним памятником (гл. 7е) икона Иоанна отчет-

ливо показывает, насколько сложной стала руководимая церковью иконо-

пись. Маловыразительная иконографическая схема обнаруживает скрытое

богатство аргументов и ассоциаций. Свою риторику она черпает из легенд

и поэтических панегириков и энкомиев, в которых пробовали свои силы та-

кие литераторы, как Михаил Пселл. Житийная икона соответственно этому

связана с текстом, прежде всего из-за двойной возможности читать ее и созер-

цать. Она служила, как и аналогичные тексты, нормативным понятиям цер-

ковного учения. То, что минейные иконы выражают посредством литургиче-

ского порядка, житийные иконы выражают посредством изображения ролей.

Одни толкуют церковь как иерархически устроенное общество на небесах.

Другие представляют ее в индивидуальных образцах святой жизни. Таким об-

разом, обоим жанрам присуща дидактическая черта, которая, правда, лишь

дополняет первое назначение иконы — быть предметом поклонения.

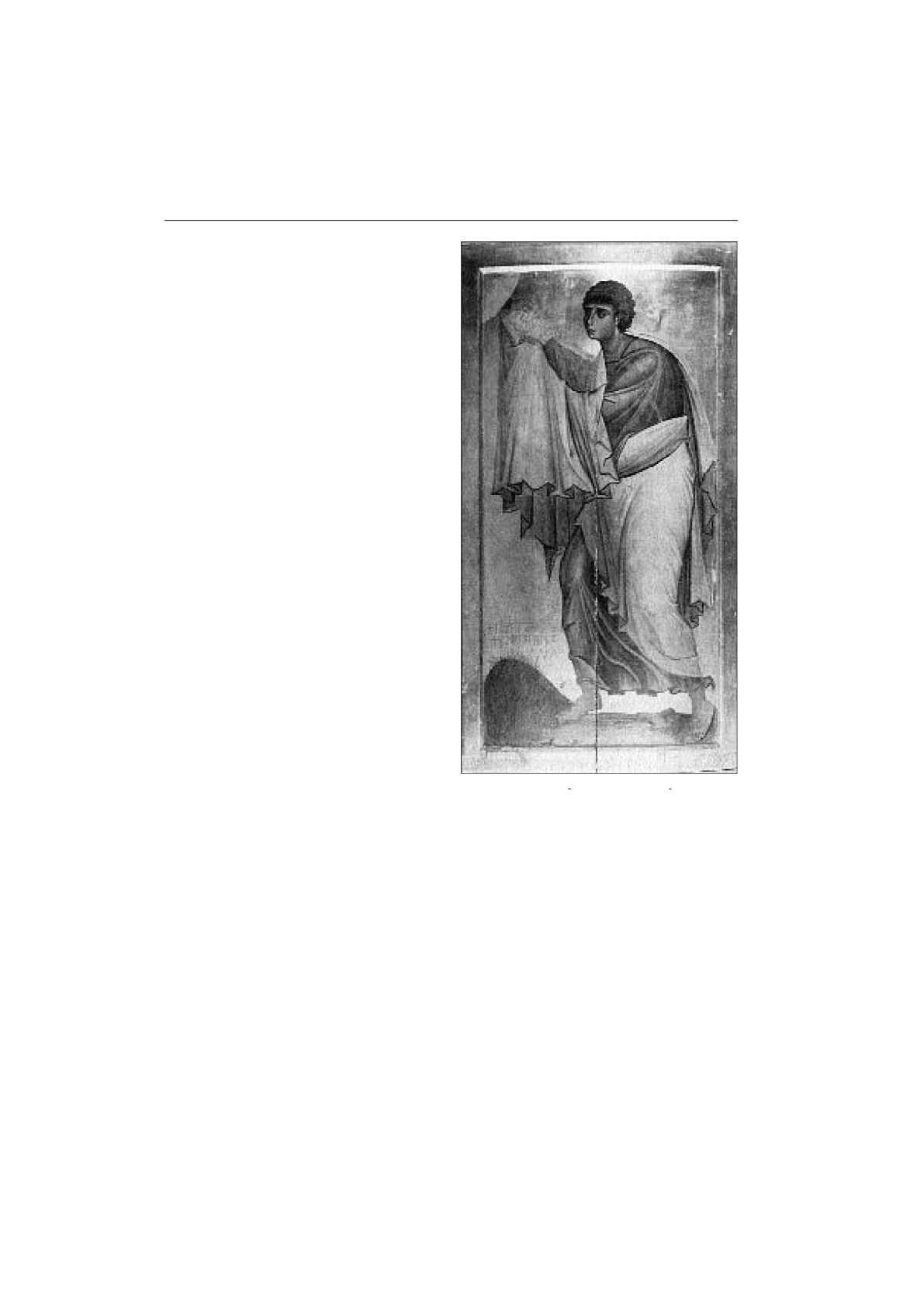

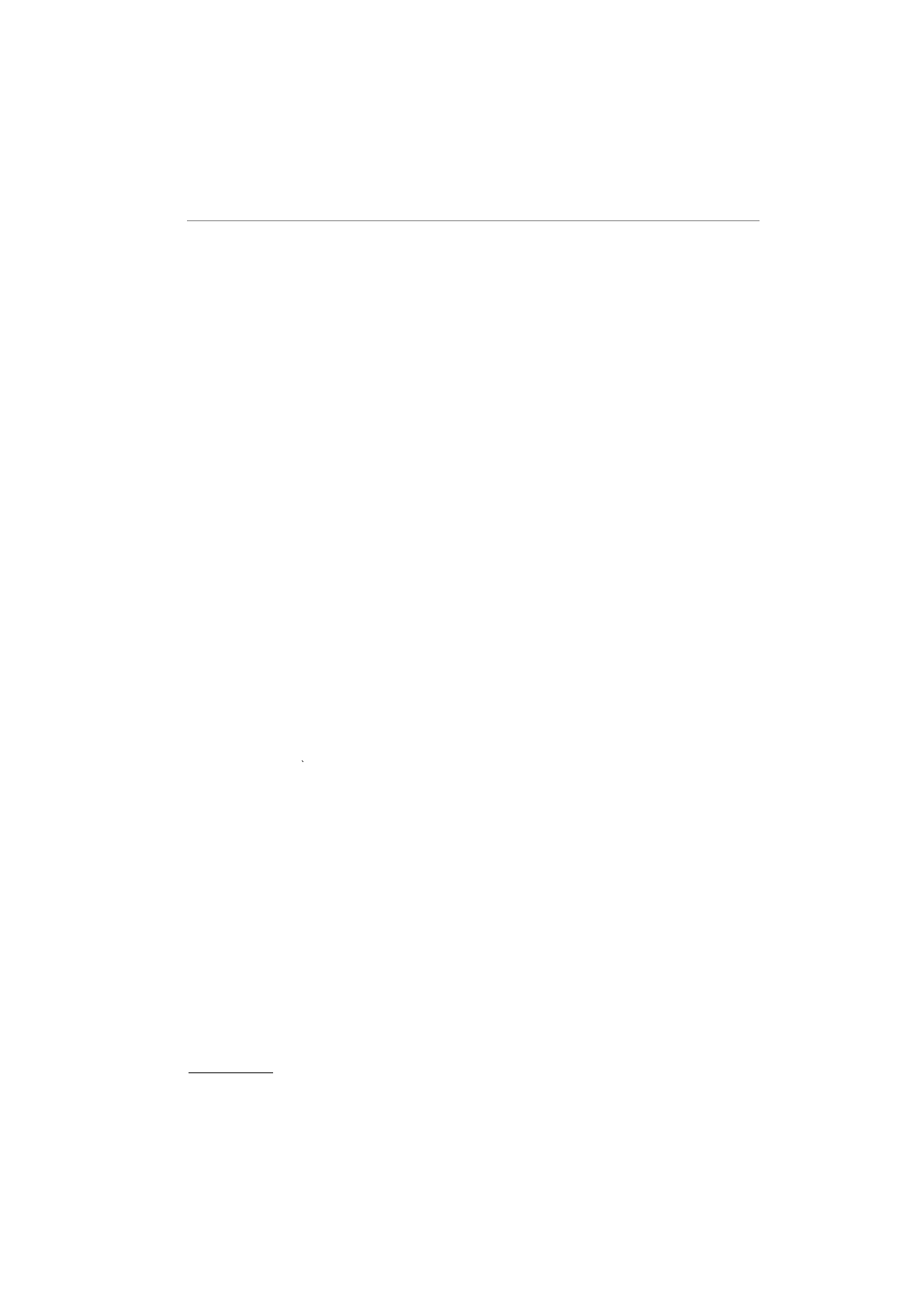

В кратком эпилоге да будут упомянуты некоторые необычные иконы, кото-

рые также кажутся житийными, в действительности же имеют совершенно

иной характер. Они уже тем отличаются от житийного жанра, что не имеют на

Образ церкви в зеркале минейных и житийных икон

295

полях житийного повествования, а

вносят (или создают впечатление, что

вносят) житие в главное изображе-

ние. На первом месте находятся две

крупные доски одинакового размера

(130x 70 см), обе «подписаны» одним

художником Стефаном и изобража-

ют одна — Моисея во время получе-

ния скрижалей завета, другая — про-

рока Илию, которого в пустыне кор-

мит ворон

115

. Иконы написаны в том

блестящем стиле, который возник,

когда прекращается линеаризм XII ве-

ка и фигура вновь обретает патетиче-

ски подчеркнутую телесность. Дыха-

ние большого движения наполняет

фигуру Моисея, в то время как фигу-

ра Илии демонстрирует эластичное

контрапостное движение, которое

подчеркивает мощную статуарность.

Совершенству античной струящейся

одежды сопутствует тонкое ощуще-

ние чувственной поверхности. Лица

психологически утончены. Очевид-

но, здесь были сняты долго существо-

вавшие препоны, и обаяние природ-

ной формы, которое тогда и на Запа-

де было снова допущено, ставит под

вопрос прежнюю упорядоченную си-

стему синтаксиса форм, которая ох-

ватывала отнюдь не только изобрази-

тельные формы.

В этих иконах интересна повествовательная установка, которая кажется жи-

тийной. Юный Моисей принимает в свои покровенные руки скрижали от того,

кого он не должен видеть, и смотрит, следовательно, только на скрижали, кото-

рые ему вручает рука невидимого. Одновременно он почти касается одной но-

гой горящего, но не сгорающего тернового куста, из которого голос Бога призы-

вает его развязать сандалии. Оба расходящиеся во времени Богоявления

(Theophanien) происходили, согласно верованиям того времени, на одном и том

же месте. В Синайском монастыре еще и ныне показывают место Неопалимой

Купины, а гора над монастырем считается горой Моисея. Таким образом, ико-

на обозначает, как и икона Илии, действительно «Святое место» (locus sanctus),

место Богоявления

116

. Она была, вероятно, подарена часовне на горе высокопо-

ставленной персоной по имени Мануил, который в надписи просит о милости

для своей души. Художник Стефан — случай единственный в своем роде — на-

писал на обеих иконах молитву по-гречески и по-арабски, которая выражает

161. Икона «Моисей». Ок. 1200. Синай,

монастырь Св. Екатерины

161

296 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

162

его гордость за качество живописи.

Он жил, вероятно, в Константинопо-

ле, однако не хотел упустить возмож-

ность оставить вечную вотивную над-

пись в месте культа с мировой извест-

ностью. На иконе М

_

оисея он просит

«боговидца» (Theoptes), «тип которого

он нарисовал», о заступничестве при

«отпущении грехов».

Если такая крупная икона была

храмовой иконой на святом месте,

то ее тема возвращается в дарах по

обету, в пожертвованных иконах, ко-

торые частные ктиторы в том же мес-

те дарят для спасения своей души.

Маленькая икона (27x18 см) даже

включает фигуру ктитора-монаха

117

,

который до земли склоняется перед

фигурой пророка. Оба Богоявле-

ния — на горе и у тернового куста —

объединены в изображении и здесь.

Ландшафт, что обычно встречается

лишь в миниатюре, занимает здесь

значительное место в композиции.

Но отсутствует мощное дыхание, так

же как и сверхчеловеческий образ

пророка, который характеризует храмовую икону. Дело тут, может быть,

в разнице функций обеих икон, которые нам так очевидны лишь в этом един-

ственном в своем роде собрании: бывшая храмовая икона, ныне икона Свято-

го места, стоит рядом с частной вотивной иконой, которая в малом масштабе

повторяет тему места и сюжет храмовой иконы.

162. Частная икона «Моисей». XIII в. Синай,

монастырь Св. Екатерины

13. «Вдохновенная живопись».

Поэзия и риторика в «иконах

нового типа» XI и XII веков

С XI века появляется много новшеств, изменяющих облик иконы. Вводятся по-

вествовательные элементы, и они представляют изображаемых персонажей

в состоянии аффекта, то нежной материнской любви, то печали. Преходящие

черты противоречат, как кажется, устремлению к вечности, содержащемуся

в иконе, действующее лицо которой уже ушло из человеческой жизни с ее

чувствами. Каким бы ни было объяснение, очевидно изменение иконы, начи-

нающей выполнять роль риторических повествований. Появляются также но-

вые темы, несколько неожиданные в этом виде изображений, например Чудо

архангела Михаила в Хонех или лествица монашеских подвигов. Благове- 166

щение Богоматери приобретает повествовательные черты, которые нельзя 165

возвести только к событию, описанному в Евангелии, и которые указывают на 167

новые интересы. Маленькая икона с изображением Рождества Христова со- 168

держит целый цикл вплоть до Бегства в Египет и Избиения младенцев: в ней,

видимо, перейдена граница повествовательной живописи. Другая икона изо-

бражает Богоматерь на троне, что уже само по себе является раритетом в ико- 178

нописи, среди пророков и под образом Пантократора, восседающего на тро-

не на небесах, как будто бы икона выполняет функции изобразительного

теологического трактата. Такая икона упомянута в инвентарном списке ок.

1100 г. императорского женского монастыря в столице, а именно как «икона

нового типа» (kainourgos eikon hylographia)

1

.

а) «Иконы нового типа»

Таким образом, прозвучало ключевое слово для целой группы икон, которые

в дальнейшем будут нашей темой. Они подкупают повествовательной нотой,

которая в отдельных случаях относится к аффектам изображенных личнос-

тей. Икона начинает говорить. Она становится теперь и «вдохновенной живо-

писью» (empsychos graphe). Так ее называет в своем сочинении о Распятии Ми-

хаил Пселл, самый крупный писатель XI века

2

. Это понятие имеет двойной

смысл. Прежде всего он защищает живопись от старого упрека, что она лишь

подменяет жизнь и тем самым опускается до более низкого уровня, чем физи-

ческая природа, которая по крайней мере живет. Затем это понятие объявля-

ет якобы «немую» живопись способной говорить, как и поэзия, которая сти-

мулирует чувства, возбуждая своих героев и события к жизни. То, что имеет

298 «Вдохновенная живопись». Поэзия и риторика в «иконах нового типа» XI и XII веков

душу, также и обращается к душе. Живая выразительность была высшей це-

лью поэзии. Теперь ее ждут также и от иконы. Пселл описывает в упомянутом

тексте, который мы еще будем подробно рассматривать, икону, которая не ко-

пирует схематические образцы, как это делают «неискусные» произведения,

а всецело «полна жизни и движения». Она так естественна, что превосходит

понятие «искусство», но, с другой стороны, точно выполняет задачу искусст-

ва выражать жизнь, особенно в поэзии, которая близка Пселлу. Поэтому он

описывает ее по схеме Экфрасиса* так же, как античные писатели описывали

произведения искусства.

Однако не только писателей заботит живое выражение в иконах. И благо-

честивые ктиторы, которые используют их в целях личного благоговения,

ожидают от икон, что они заговорят со зрителем и взволнуют его чувства. По-

этому в монастырском уставе Исаак Комнин описывает иконы алтарной пре-

грады своего монастыря так, будто они были «живыми существами»

3

. Они

«говорят привлекательно, как бы устами, с теми, кто их созерцает», «...явля-

ются взору как живые и запечатлеваются в сердце». Исаак, говорящий лишь

общими местами и не связывающий с этой темой личного честолюбия, имен-

но поэтому является важным свидетелем того, что требует объяснения в ико-

нах его времени. Для него является «чудом» то, что произведение живописи,

которое «неподвижно в пространстве», кажется живым. Это древний прин-

цип топоса, ибо уже Григорий Нисский свидетельствует, что живопись мо-

жет «говорить» (lalein), даже если она «молчит»

4

. Но в поколении Исаака в се-

редине XII века красноречие* живописи становится важной темой. Так, поэт

Феодор Продром производит игру слов с именем одного художника, полное

жизни искусство которого он превозносит: «Евлалий есть eulalos», т. е. красно-

речив

5

.

Естественно, что чудо красноречия не может иметь своим источником

лишь характер искусства, но Исаак объясняет его вдохновением «Творца ми-

ра» (demi-ourgos), который наградил «мудростью живописи» «творца искусст-

ва» (techn-ourgos). Однако православная формулировка является лишь защит-

ной обмолвкой вместо похвалы искусству, которое высоко ценится, но не

должно быть фокусничеством или чародейством.

б) Эстетика, этика и богословие

При выражении эмоций, а также при изложении богословского обоснования

икон нового типа сообщают, что они рассчитаны на созерцание. И размер их

соответствует такому использованию. Однако в особом внимании нуждается

владение личными иконами, что уже засвидетельствовано в это время относи-

тельно императрицы Зои

6

. Пселл также говорит о своей иконе Распятия. В цер-

ковном ритуале на иконы переносятся публичные «повествовательные роли»,

которые им передаются текстами песнопений в диалогической форме. Опла-

163 кивание Богоматерью усопшего сына, которое исполняется хором от лица Бо-

гоматери, было обращено к двухсторонней иконе, на которой Богоматерь

* Ekphrasis (греч.) — описание.

Эстетика, этика и богословие

299

163. Двусторонняя икона с Богоматерью и Страстями (на обратной стороне).

XII в. Кастория (Греция), Археологический музей

300 «Вдохновенная живопись». Поэзия и риторика в «иконах нового типа» XI и XII веков

имела выражение лица скорбящей матери

7

. Согласно этим текстам, Богома-

терь испытывает внутреннее переживание, заканчивающееся обретением са-

мообладания. Она подавляет личные чувства, осознавая необходимость свер-

шения искупления. Новая эстетика иконы также имеет целью изобразить

этические компоненты в идеальном человеческом образе, воплощенном Бого-

матерью.

Образцы идей, как и риторические средства, которые использовались, вос-

ходили ко времени столетней давности. Однако они лишь теперь были отне-

сены к иконе. Тем временем икона подчинялась двум новым условиям, кото-

рые допускали это расширение в смысле красноречия. Она теперь не была

больше предметом споров, но завоевала прочное место в жизни византийцев,

обеспечивавшее также новую свободу и усиливавшее интерес к ее облику. За-

тем икона попала в круг двойного использования — как литургического, так

и личного. Взаимоотношения между обеими функциями мы уже рассматри-

вали (гл. 12д). Литургическая сфера, на которую частные ктиторы влияли

прежде всего в «собственных монастырях», сделала актуальными древние ли-

тературные тексты, получившие теперь новое использование. Так эта сфера

способствовала и перемене в облике икон, которые не должны были ограни-

чиваться только живописной стороной изображения, а могли искать сближе-

ния с поэзией там, где обе — икона и поэзия — имели общую почву — в ли-

тургии.

Но риторическая трансформация иконы имеет еще иной смысл тогда,

когда она не прикрывает, а как раз раскрывает столь часто провозглашаемую

«парадоксальность» христианской догмы. Это тоже было излюбленным при-

емом в богословской литературе — сделать противоречивое приемлемым

для философски подготовленного сознания именно как доказательство

сверхъестественного вмешательства в ход природы. Риторическая антитеза

прославляет соединение несовместимого, Бога и человека или Творца и тво-

рения, а также телесной смерти и божественной жизни как предмет умозре-

ния и верующего приятия. Именно здесь иконы, в которых освоены подоб-

ные риторические упражнения, обретают новую привлекательность для

литературной и общественной элиты. Если икона Богоматери еще и заостря-

ет парадокс, состоящий в том, что творение держит на руках своего Творца

и при этом мать целует свое дитя либо дитя с непринужденностью младенца

резвится у нее на руках, то такое усиление наглядности способствует фило-

софскому восприятию и «элитарной» вере. Все это имело значение, когда

контрасты в поведении становились очевидными, например, сон (смерть)

и игра движений (жизнь) младенца в одном и том же образе или радость

и печаль в мимике матери. Проблема веры оставалась прежней, но созерца-

ющий придавал значение тому, что она преподносилась ему ученым и фило-

софским способом. Как раз таким образом икона соединилась с опередившей

ее литературой.

«Икона нового типа», так понимаемая, была не просто новым списком

древних архетипов. Их статус остался неприкосновенным, однако новые ико-

ны приобрели преимущества, которых древним недоставало. Они стали по-

этичнее и повествовательнее. Поэтому Пселл в упомянутом тексте употребля-

Эстетика, этика и богословие

301

ет много усилий на то, чтобы описанную им икону восхваляли не как скопи-

рованную с других, а как такую, которая сама могла бы стать новой моделью.

Ее прототипом была не другая икона, а сам сюжет (Распятие) в безусловно фи-

лософском понимании. Изображенное явление, создающее «впечатление

жизни», не только удовлетворяет правилам искусства, но превосходит всякое

внешнее подражание истинной духовностью. Поэтому Пселл также не жела-

ет приравнивать свою икону Распятия к другим произведениям, независимо

от того, были ли это иконы, написанные в «античной манере», или новые тво-

рения самого последнего времени.

В кратком комментарии к известному отрывку из Библии, согласно которо-

му человек создан по образу и подобию Бога, Пселл обосновывает свое фило-

софское понятие образа как динамичное, характеризующееся

8

прежде всего

этическим моментом. В

_

этом тексте он полемизирует против всякого статично-

го понятия образа (eikon), встречающегося в философской традиции, и проти-

вопоставляет ему идею постепенно развивающегося, этического превращения

человека в «образ» Бога. Образ не имеет собственного существования, он не

есть независимая ступень между Богом и человеком, а есть состояние достиг-

нутой близости к Богу или удаления от него. Следовательно, порок есть «не-

способность к прекрасному», ибо красота является этической категорией. По-

этому фигуры в иконописи могут также трактоваться как модели духовного

совершенства, которого они достигают через преодоление страданий. В тексте

о Распятии, о котором шла речь выше, Пселл соответственно этому описывает

Богоматерь у креста как «живой идеальный образ добродетелей. В своих

страданиях она не утратила достоинства». 164

Писатель Пселл и основатель монастыря Исаак при всем их сходстве ука-

зывают на два различных подхода к новой иконе. Один понимает ее как от-

ражение поэтической истины, другой как моленный образ. Поскольку поэти-

ческая литература большей частью является литературой благоговения,

между двумя пониманиями нет пропасти. Лишь акцент ставится по-разному.

Близость к религиозной поэзии, которой теперь ждут от иконы, выражается

также в многочисленных эпиграммах, которые сочиняли для икон и иногда

писали на их рамах. Гимнограф Иоанн Мавропод, позднее епископ Евхаиты,

друг и учитель Пселла, сочинил

9

более восьмидесяти эпиграмм такого рода.

Спектр их простирается от эффектных образов, апеллирующих к эмоцио-

нальным переживаниям, до богословских определений темы и личных мо-

литв, обращенных к вотивным иконам. Два примера будут достаточны.

В эпиграмме, обращенной к «рыдающей Богоматери», поэта занимает тема

страдания и сострадания, которые «скорбящая госпожа» испытывает на этой

иконе, и он обосновывает необходимость ее печали как пути к «разрешению

космической скорби»

10

. В длинной эпиграмме, сочиненной на заказ, монахи

константинопольского монастыря Михаила в квартале Состенион посвяща-

ют икону Христа императору Константину IX, изображая на иконе корона-

цию их благодетеля Христом

11

. Стихотворная надпись в свою очередь являет-

ся посвящением, поясняющим посвящение в форме иконы. Ведь сделать

самого императора темой иконы было невозможно. Художник и поэт сорев-

нуются в красоте произведения.