Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

302 «Вдохновенная живопись». Поэзия и риторика в «иконах нового типа» XI и XII веков

Эстетика живописи, которая особым образом касалась иконы, получила

тогда дополнительное развитие. Она обладала как формальным обосновани-

ем (например, симметрия и гармония в построении образа), так и философ-

ско-богословским: философским потому, что художник может улавливать

жизнь в зеркале своего искусства, а богословским потому, что через «благо-

дать» (charis) он участвует в откровении высшей истины. Оба обоснования, до-

полняющие одно другое, уходят корнями в неоплатоническое разделение

внутреннего и внешнего, души и тела, духа и природы. Поэтому такое двой-

ственное виуцение относится также к описанию живых лиц

12

. Правильность

черт лица — так говорит дочь императора Анна о своих родителях — превос-

ходит симметрию искусства. Огонь в глазах свидетельствует о некоей внут-

ренней жизни, жизни души, которая выше тела. Поэтому взгляд в иконописи

часто обращен в сторону от оси фигуры, т. к. он должен выражать движение

и означать свободу от телесности как таковой. Мимика, если она не служит

выражению содержания, предосудительна, т. к. она искажала бы иконную

красоту телесной формы.

В одном из своих текстов Пселл сам себя называет «большим знатоком

икон, среди которых меня зачаровывает одна (икона Девы Марии). Как луч

молнии она поражает меня своей красотой и отнимает у меня силу и разум...

Я не знаю, передает ли она идентичность оригинала, однако наслоение кра-

сок зримо передает природу плоти»

13

. В упомянутом тексте о Распятии (При-

ложение, текст 28) Пселл восхваляет красоту чисто формальных средств, та-

ких, как «контраст» (antilogia) и «гармония» (enharmostia) частей и членов. Как

говорит один «мудрый муж» у Пселла, колорит способствует формообразова-

нию вдохновенной живописи. Но это лишь правила искусства, которые еще

не гарантируют истину в более высоком смысле. Все-таки они имеют к этому

отношение, т. к. и физическая красота также указывает на более высокий

смысл. Идеальный образ юношеской красоты и придворной элегантности во-

148 площает в это время кудрявоголовый целитель и воин Пантелеймон (гл. 11б).

Соответствующая легенда прославляет не только его «выдающуюся красоту»

(to kallos exaisios), но также его величественный и спокойный взгляд

14

. Язычес-

кий император Максимиан из-за его внешности избрал его в придворные.

Но святой посвятил себя служению Христу. В средневековой иконописи он

представляет идеальную фигуру человеческого общества, воплощающую как

бы небесный прототип

15

. Однако истинным архетипом красоты был, конечно,

128 сам Христос, нерукотворное изображение которого на плате было исходным

для создания идеального канона иконы (гл. 11б).

Икона не обладает собственным изобразительным пространством, а явля-

ется лишь фигурой. Поэтому ее можно «облекать» золотом и серебром, если

при этом оставляют свободной фигуру, а в ней прежде всего лик и руки. Ибо

фигура должна производить впечатление живой, чего может достигнуть

лишь тонкая живопись. Фигуру можно украшать, но нельзя заменять ее укра-

шениями. Поэтому в инвентарных списках того времени различают «укра-

шенные» и «неукрашенные» иконы (Приложение, текст 25В), т. е. иконы с ме-

таллическим окладом и без него. Изображение фигуры измеряется двойным

масштабом. Оно должно производить впечатление подлинной жизненности

Константы в системе риторики и изменяющееся общество

303

и таким образом заставлять забывать, что оно лишь мертвое рисованное про-

изведение. Кроме того, помимо физической жизни оно должно еще переда-

вать неземное существование изображенной личности.

Это трудная программа, тем более что правдивое выражение, когда оно

трансформируется в движении, не вяжется с более высокой действительнос-

тью. Поэзия часто колебалась между этими двумя полюсами, пластически ко-

пируя образ человеческого поведения и в то же время идеализируя его. Она

то и дело покидала человеческую сферу, чтобы сообщить ей другой смысл.

Живопись, будучи зависимой от нерасторжимого единства своего изображе-

ния, испытывала трудности из-за двойственного или раздвоенного взгляда на

одну-единственную фигуру. Чем сложнее, чем менее одномерно выражение

фигуры, тем ближе оно к риторическому идеалу поэзии. Если Богоматерь 163

с выражением скорби держит на руках веселого младенца, то зритель пригла-

шается тем самым к самопогружению в созерцание сверхчувственного, как его

к этому приучила поэзия. Ибо скорбь должна относиться к иному временно-

му измерению, не изображенному на иконе. Она есть результат внутреннего

видения Богоматери будущих страданий, которым подвергнется ее сын. Этот

результат соответствует старинному риторическому упражнению по изуче-

нию характера: через саморефлексию личности объединять

16

различные вре-

мена через воспоминание (прошедшее), восприятие (настоящее), предчувст-

вие (будущее). В риторических описаниях изображений того времени смесь

противоречивых чувств в выражении лица подчеркивается как поэтическая

17

истина исключительно в этом смысле

17

.

Однако поэтическая правда превращается в богословскую, если страдаю-

щее лицо «постигает» более высокий смысл своих страданий. Тогда человече-

ский уровень чувств становится прозрачным, беспрепятственно зримым для

«парадоксальности» рождения и смерти Бога как человека, которая находится

в центре догмы. Концентрация на одной лишь теме спасения, в котором уча-

ствуют мать и сын, сужает практикуемый теперь живописью взгляд на детские

радости или скорбь по погибшим героям. Он всегда является богословским 172,

взглядом, даже и тогда, когда он являет признаки определенного вида 173

искусства. То, что Богоматерь переживает и совершает как человек, является

прежде всего средством выражения богословской темы, и уже потом это может

выступить в качестве модели христианской этики. Возможно, что новые

образы настроений в живописи служат гуманистическим интересам, т. е. обра-

щены к образованному зрителю. Но они остаются связанными с богословским

смыслом, если даже это делается только для их оправдания.

в) Константы в системе риторики

и изменяющееся общество

Новшества в сфере иконописи, особенно ее достижения в красноречии и вы-

ражении чувств, выдвигают два вопроса, на один из которых ответить легко,

а на другой — трудно. На вопрос о том, откуда возникают идеи и выразитель-

ные мотивы, которыми обогащается икона, можно ответить с помощью ссыл-

ки на древнюю риторическую традицию византийской литературы. Ее связь

304 «Вдохновенная живопись». Поэзия и риторика в «иконах нового типа» XI и XII веков

с живописью XI и XII веков недавно исследовалась в труде Г. Мэгвайра, на ко-

торый опираются следующие рассуждения

18

. На вопрос о том, почему рито-

рическое преобразование живописи произошло как раз в то время и каким

было общество, которое являлось ее средой, несравненно труднее ответить,

ибо для историков все еще кажется трудным различать определенные

периоды в византийском историческом процессе. Об этих проблемах свиде-

тельствует труд об обществе XI и XII веков, который написали совместно

19

ис-

торик А.П. Каждан и историк искусства Э. Вартон-Эпштейн. Эти книги так

же трудно привести к одному знаменателю, как дать общий ответ на оба во-

проса.

Риторика изучалась в Византии по позднеантичным школьным учебникам

(и их новым редакциям), однако также и по проповедям каппадокийских от-

цов церкви, которые в IV веке ввели

20

в христианскую литературу риторичес-

кие стилевые средства. Часто трудно различить, что из этого цитировалось,

что имитировалось или что перерабатывалось. Кроме того, тексты, которые

использовала средневековая литература в Византии, во временном отношении

иногда далеко отстоят друг от друга. Тем не менее это не играло роли в языко-

вом и идейном синтезе. Чтобы сохранить единство языковых средств (антич-

ные цитаты и неологизмы в одном и том же предложении), церковь также сле-

дила за чистотой литературного и терминологического яз

_

ыка, который,

в конце концов, был эллинским общегреческим койне (koine), и сопротив-

лялась влиянию народного и разговорного языка

21

. Чувственная и повество-

вательная наглядность позднеантичной мистики, от Ефрема до Романа

Сладкопевца, оставалась для средневековой гимнографии образцом и сокро-

вищницей. Время иконоборчества с его одухотворенностью и отвлеченностью

казалось при взгляде назад перерывом, после которого была восстановлена

«истинная традиция». Епископ Георгий Никомедийский в IX веке сообразовы-

вает свои проповеди с повествовательностью и богатством ассоциаций Иоанна

Дамаскина, который, со своей стороны, в своих проповедях о Богоматери воз-

вращается

22

к мистическим текстам поздней античности. И литургия после

иконоборчества также становится в равной мере «более иконной», повествуя

о содержании догмы или перенося его на живые личности. Проповеди упомя-

нутого епископа Георгия в XI веке предписываются

23

как чтения во время ран-

него богослужения одного из монастырей в честь Богоматери. В то же время

создаются иллюстрированные роскошные рукописи всех тех проповедей Гри-

гория Богослова, которые являлись в то время обязательной составной частью

24

литургии

24

.

Если это было контекстом церковной литературы, то можно говорить об

«образцах» риторики, как это делает Г. Мэгвайр в своем труде. Они охватыва-

ют прежде всего исследование характера (ethoporn) и описание (ekphrasis)

25

. Од-

но повествует о типах или личностях посредством словесного высказывания

или выражения чувств в прямой речи или мимике. Другое описывает какое-то

событие или ситуацию так наглядно, как только возможно: как известно, в ан-

тичные времена оно описывало сначала произведения искусства, даже если

они не были настоящими, чтобы оправдать пластическое повествование. Это

продолжается как упражнение в средневековой Византии, описание (ekphrasis)

Константы в системе риторики и изменяющееся общество

305

теперь рассказывает также о Библии и житиях святых живее и с большими по-

дробностями, чем это делают сами первоисточники. Как повелось с давних

времен, описанное нужно было действительно видеть перед собой, было ли

это Избиение младенцев, принимавшее черты изображения войны, или это 168

было возрождение природы весной, которое уже отцы церкви соотносили 167

с зачатием и Воскресением Христа

26

.

Общепринятые стилевые средства риторики суть антитеза (чувств, прост-

ранственно-временных ситуаций и истин) и драматическое преувеличение

темпа и уровня эмоций

27

. Антитеза обостряет благодаря контрасту то, что она

хочет высказать. Она особенно годилась для того, чтобы подчеркивать пара-

доксы в христианской вере. Противоречия по содержанию — Творец как ди-

тя, небожитель, зачатый в утробе Девы Марии, — усиливались посредством

формальных языковых контрастов, например, таких, как прежде и теперь, ди-

тя и мертвое тело, в пеленах и в плащанице. При этом возникает игра слов, ко-

торую нельзя передать в переводе.

Особенно продуктивным образцом риторики, даже целым синтезом ее

стилистических средств является древняя гомеровская традиция оплакивания

умершего (Threnos)

28

. Поэтому она была так популярна и в Византии, тем бо-

лее что ее можно было без затруднений ввести в тему Страстей. Оплакивание

Богоматерью Сына является в поэзии частным случаем риторического стиле-

вого упражнения и включается в литургию. Его параллель в живописи, Опла-

кивание умершего на коленях матери, появляется в XI веке или немного рань- 172

ше как новая тема церковной росписи и носит античное название Threnos или

новое — Положение во гроб, даже если оно вовсе не изображено. В иконопи-

сь новая тема не проникла, т. к. она была чисто повествовательным сюжетом.

Она также не вошла в состав великих праздников. Страстная пятница была

уже представлена Распятием. Но тема эта наложила отпечаток на иконы Бого-

матери, представлявшие Деву Марию как скорбящую мать младенца или да-

же как настоящую плакальщицу. Надпись на иконе «Плачущей Богоматери» 173

является примером этого (см. с. 301). Очевидно, возникает новая потребность

в глубине чувств и человеческой драме, которая возрастает в XI в. в литургии,

литературе и живописи. Эта ситуация поднимает вопрос о социальном

и культурном окружении, которым занимается книга А.П. Каждана и Э. Вар-

тон-Эпштейн.

Если эта книга привлекает византийскую литературу как зеркало общест-

ва, то она повествует о параллельных процессах развития или о том, что мож-

но было бы считать таковыми

29

. Герои исторических произведений и эпоса,

которые в IX веке еще были стереотипами святого мужа, воина или императо-

ра, иногда оказывались сильно индивидуализированными. И противоречия

в их характере и их эмоции также становились более интересными для пове-

ствования о них, насколько и сам автор был готов сообщать о своих суждени-

ях и чувствах. Одновременно усваивали античную литературу, которая лишь

в Х веке была наконец собрана, в такой мере, что Иоанн Цец в XII веке уже

попытался аллегорически истолковывать

30

гомеровские мифы.

Как же выглядел окружающий мир этих процессов? Наиболее актуальным

кажется нерешенный вопрос об истинном значении того небольшого интел-

306 «Вдохновенная живопись». Поэзия и риторика в «иконах нового типа» XI и XII веков

лектуального слоя профессиональных литераторов и учителей, который то

и дело подозревался в рационализме и вступал в конфликт с церковью или

теократической монархией по вопросам столь щепетильно оберегаемого пра-

вославия. К этому слою относились Пселл и Иоанн Итал, который в 1082 г.

был осужден

31

. Возможно, в этих обстоятельствах можно усмотреть спор из-за

контроля церковью высшего образования, которое было важным в обществе

с возрастающей урбанизацией. С другой стороны, церковь явно защищалась

от распространения народной, во всяком случае внецерковной и частной, ре-

лигиозной практики (культ «юродивых» и многое другое), что содействовало

упразднению твердого порядка. Эта демократизация противоречила созда-

нию аристократических сословных идеалов, которые культивировала воен-

ная каста во времена династии Комнинов (с 1081 г.). Вероятно, из этих тезисов

обоих авторов можно сделать вывод, что в период расцвета и расширения да-

же такого централизованного общества индивидуальные образцы мышления

и поведения приобрели большее значение. Тем временем и в вопросах рели-

гии также заявляли о себе отдельные группы, подавая собственный голос. Не-

которые беглые замечания относительно этого процесса позволяет предста-

вить возникающие при этом проблемы в виде трех типических обстоятельств:

Во-первых, это аутсайдеры, которые заодно с церковью подвергают сомне-

нию и общество, за что ожесточенно преследуются. Богомилы, которые при-

сягали бескомпромиссному дуалистическому мировоззрению и образовали

духовную церковь (без таинств, реликвий и икон) в гностической традиции,

со времени завоевания Болгарии (1018), откуда они происходили, стали пред-

ставлять все возрастающую опасность, так что их глава Василий в XII веке был

сожжен на ипподроме, а Евфимий Зигавин должен был сочинить

32

догмати-

ческое опровержение. Возможно, это было маловажное явление, однако оно

мобилизовало сопротивление и направило внимание на все символы и ору-

дия православия, а значит, также и на икону. Общество при этом осознавало

себя зеркалом православия.

Во-вторых, это были профаны в богословии, прежде всего императоры, ко-

торые не желали предоставить церкви решать спорные вопросы надлежащих

богословских определений, которые интересовали всю общественность тем

более, чем меньше она разбиралась в тонкостях понятийных различий. Такие

писатели, как Пселл, были просто тщеславны и знали, что они пишут лучшим

языком. Императоры же подвергались искушению судить о признании монар-

хии на основании спорных вопросов богословия, которые они хотели решать

вместо церкви и для нее. Так, мы узнаем об императоре Мануиле I Комнине

(1143-1180) из «Хроники» Никиты Хониата, где описание характеров является

вершиной длительного литературного развития

33

. В спорном христологичес-

ком вопросе о том, каким было отношение Христа к Богу Отцу (Ин. 14: 28), «он

пытается поучительные суждения отцов церкви... своевольно переиначить»

и всякое сопротивление его собственному мнению подвергает законным нака-

заниям. «Позднее (в 1166 г.) по совету некоторых льстецов он распорядился вы-

сечь свою догму на каменных плитах и выставил

34

их в Великой Церкви», в со-

боре Св. Софии, где они сохранились. Он также «сочинял проповеди

и публично их произносил». Поскольку богословские принципы хотели ви-

Парадоксы Распятия и реальность изображения 307

деть выраженными и с помощью икон и поскольку богословие интересовало

всех, общее внимание к новшествам в иконописи было обеспечено.

Наконец, в-третьих, существовали народные формы выражения религии —

суеверие и вера в чудеса — за рамками церковной доктрины, потому п

_

очти не

затрагивавшиеся ею. На шее носили амулеты, в ночь на 24 июня (kledon) про-

водились спиритические сеансы и осуждались монахи, которые, как женщи-

ны, пророчествующие по зернам ячменя (kritriai), сидят в церквах у икон

и с их помощью хотят определять будущее

35

. Так, мы узнаем об этом от Фео-

дора Вальсамона, описывающего такую сцену, на фоне которой отчетливее

выявляется художественное и богословское значение серьезной иконописи.

Теперь становится яснее, что представляют собою нормы, которым следуют

«иконы нового типа», и насколько они выражают основные ценности тогдаш-

него общества. Во-первых, они укрепляют культурную «идентичность», ибо

их риторические формулы находятся на уровне церковной поэзии. Во-вто-

рых, они подтверждают «идентичность» в смысле православия, поскольку их

иконографические нюансы совпадают с богословскими тезисами и удостове-

ряют их.

г) Парадоксы Распятия и реальность изображения

Михаил Пселл в трактате об иконе Распятия поставил перед собой невыполни-

мую задачу — описать некое искусство живописи или, если сказать лучше, ут-

верждать о возможности такого искусства, которое делало бы жизнь Христа

наглядной через смерть, т. е. доказывая как раз тот парадокс, который заклю-

чался в богословском определении

36

. Этим он, собственно, не затрагивал про-

блему — может ли художник действительно изобразить парадокс «живого

мертвеца», — но устанавливал принцип, как философски образованный зри-

тель должен воспринимать такую икону, естественно, предполагая, что худож-

ник полностью использовал доступные ему возможности создания жизненно

достоверного изображения. Пселл формулирует не то, как икона действитель-

но выглядела, а то, как она, со своим характером, действовала на созерцающе-

го. Этим он передает больше, чем только реакцию современника на вид ико-

ны Распятия. Он делает нам намек на то, что икона Распятия в то время была

общепринятым объектом спекулятивных рассуждений у богословов. Так его

риторический очерк обретает также литературную функцию. Он является це-

лым трактатом о том, что приписывалось в форме эпиграмм иконам Распятия

(безразлично, были ли это изображения на досках или рукописные миниатю-

ры): некое теологическое определение произведения художника в литератур-

ной форме. Литература и живопись вступают в состязание в этой деликатной

богословской сфере.

Изображение мертвого и все же живого Распятого, который одновремен-

но был Богом и человеком, представляло, в зависимости от точки зрения,

квинтэссенцию церковного учения или вызывало досаду. Хотя всякое изоб-

ражение живых существ со времен вердикта ислама и без того подвергалось

подозрению, что оно является богохульством (т. к. оно лишь симулирует Тво-

рение), то изображение мертвого обостряло проблему, и прежде всего тогда,

308 «Вдохновенная живопись». Поэзия и риторика в «иконах нового типа» XI и XII веков

когда мертвый, по крайней мере частью своего существования, еще вопло-

щал живого Бога

37

. Будучи мусульманином, это можно было легко восприни-

мать как изображение мертвого Бога или даже как изображение смерти Бога.

Однако и сами христиане не были едины в вопросе, можно ли было действи-

тельно изображать Христа мертвым на кресте, ибо это могло способствовать

заблуждению, будто Христос был лишь человеком или, того хуже, будто бы

он умер, будучи Богом. Поэтому папский легат Хумберт из Сильва-Кандида,

который в 1054 г. в Константинополе и так уже занимался поиском основа-

ний для раскола, бросил своим греческим братьям по вере упрек, что они по-

мещают на кресте

38

изображение смертного человека. Это ведь похоже на то,

утверждал он, будто антихрист занял крест, чтобы заставить поклоняться се-

бе как Богу.

Другой спор вспыхнул в то же время между патриархом и монахами,

а именно по вопросу, сохраняет ли Святой Дух смертное тело Иисуса от тле-

ния, т. е. «бессмертным» (aphthartos)

39

. При этом играл роль двойной поток

крови и воды, который излился при ударе копьем из его ребер после его смер-

ти. Уже Трулльский собор (692) настаивал на том, чтобы впредь смешивали

воду и вино в евхаристической чаше, чтобы таким образом признавать обе

природы: (крестильную) воду как знак божественной, а вино (кровь) как знак

человеческой природы

40

. С VI века в церемонии Zeon в вино вливали теплую

воду (теплоту), чтобы сделать намек на жизнь Духа (и божественной приро-

ды), которые пребывали

41

и после смерти Иисуса в его теле.

Вряд ли возможно так кратко изложить эти темы, и все же их следует хотя

бы упомянуть, чтобы указать на фон, с которым Пселл соотносился в своем

очерке об иконе Распятия. Тогда едва ли было возможно какой-нибудь эле-

мент этого изображения описать беспристрастно. Глубокомыслие тогда еще

не коснулось этого предмета, и он не был сферой излишне сложной иконо-

графии. Скорее, смысл иконы состоял как раз в том, как поучительные сужде-

ния о центральной теме веры интегрировать в изображение, чтобы, созерцая

его, о них можно было дискутировать.

Как мы видели, стилевые средства риторики позволяли литературе заост-

рять парадоксы, содержавшиеся в догматических положениях. Это выражено

также в эпиграммах, которые писали на иконах Распятия, чтобы вызвать

42

«Paragone*» между поэзией и живописью. Иоанн Евхаитский сочинил эпи-

грамму на «золотое Распятие», в которой Христос был изображен «уснувшим»

на кресте

43

, причем метафора сна была формулой примирения внешнего изо-

бражения смерти и внутренней жизни божества. В другой эпиграмме он

удивляется: «Я вижу Тебя, моего Творца, казненного на кресте. Что это такое

и как это может быть? Со Спасителем мира обращаться как с преступником.

Твоя внешность изменилась и Ты лишился красоты»

44

. В Евангелии Патриар-

хата в Стамбуле XII века на изображении Распятия написан стих: «О, страш-

ное дело (ergon), о, ужасное зрелище (thea), Бог страдал за нас, как смертный

(brotos), на кресте»

45

.

* От греч. napagrn — ставить, вводить, приводить. Здесь в смысле сравнивания, сопоставления

двух лиц, предметов, суждений и т.п. для выявления их сходства или различия.

Парадоксы Распятия и реальность изображения

309

Пселл, к которому мы теперь возвращаемся, намеревается в своем очерке

не только сравнить искусство с жизнью, но и довести до богословски неуязви-

мого понятия противоречие между жизнью и смертью в едином лице Распя-

того

46

. Чтобы достигнуть цели, он противопоставляет «раньше» и «теперь»,

событие и его изображение. Икона, говорит он, не только следует правилам

искусства, но сверх этого приобретает еще дыхание жизни. Прямо-таки невы-

полнимая задача состояла в том, чтобы изобразить его «одушевленным»

и «неодушевленным» (empsychos и apsychos), даже как живого мертвеца. Про-

блема, как он высказывается, осложнялась еще и тем, что именно тело, един-

ственное, что на иконе только и можно видеть, было мертвой частью Христа.

Художник выпутывался из затруднительного положения, изображая Иисуса

«при последнем

_

воздыхании живым» и сохраняя его красоту, «впечатление

жизни» (empsychon eidos), которое отличает «вдохновенную живопись» (empsychos

graphe). Правда, руку художника вел Бог для того, чтобы свершилось чудо.

Нужно было изобразить Христа «вопреки правилам искусства», подобно то-

му, как он жил в смерти «вопреки природе».

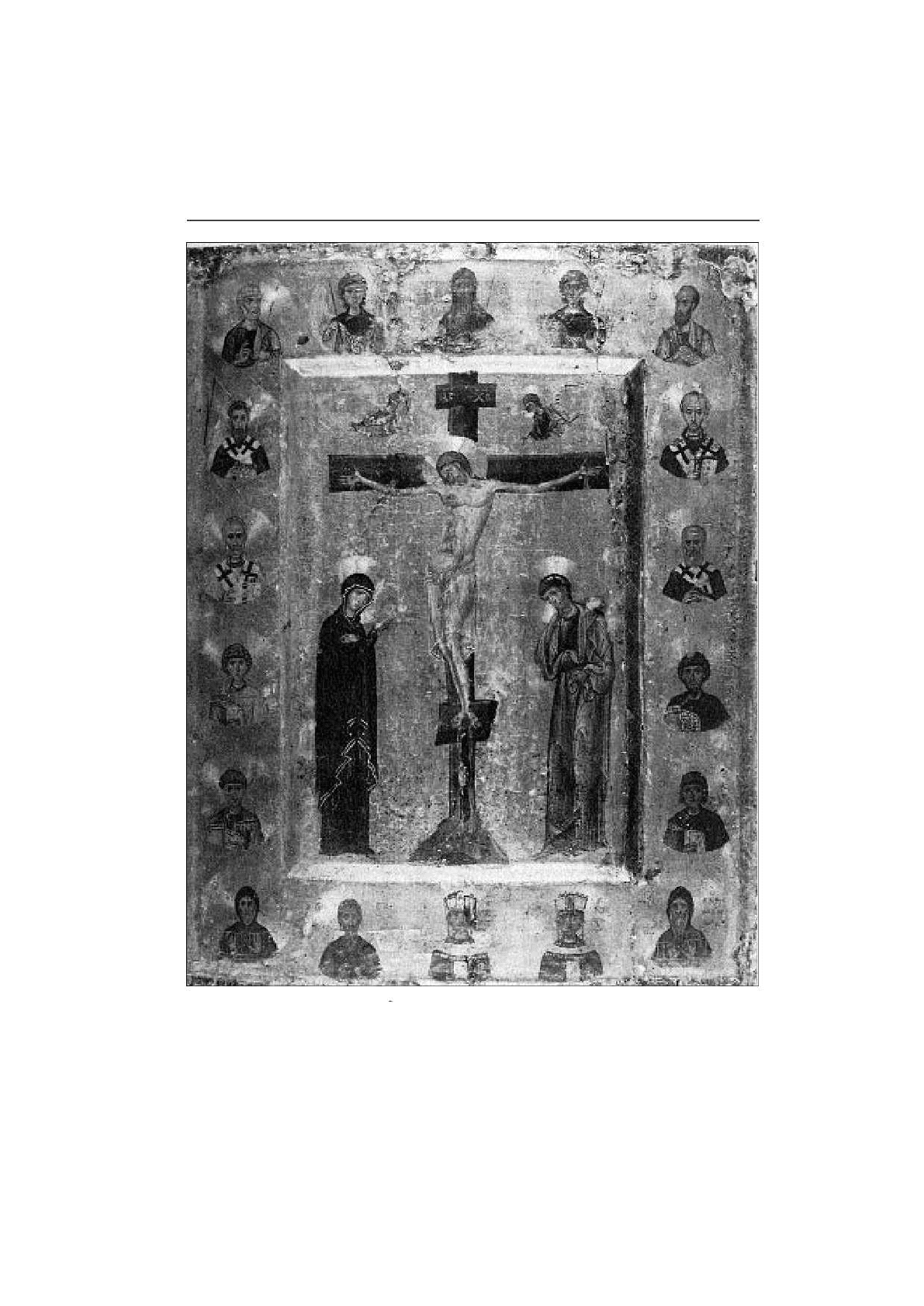

Маленькая, но изысканная частная икона Распятия XII века, подобная опи- 164

санной Пселлом, сохранилась в собрании монастыря Св. Екатерины на Си-

нае

47

. На ней изображены те же три фигуры, которые упоминает Пселл, одна-

ко добавлены еще ангелы, которые, как в знаменитой проповеди Григория

Никомедийского об убиении Творца, испуганы и выражают

48

оплакивание

небесами земного события. Иисус склоняет главу с подобным сну спокойстви-

ем, и его красота так же мало искажена, как и лишена признаков жизни. Двой-

ной поток крови и воды, льющийся из-под ребер, хотя копья не видно, дока-

зывает одновременность жизни и смерти, божества и человека. Поток не

имеет, таким образом, больше библейского смысла — показывать наступив-

шую смерть. Богоматерь размышляет, как у Пселла, в глубокой печали о про-

изошедшем, причем прежняя жизнь Иисуса «еще раз проходит перед ней

в глубине ее души». Она подняла руку к сыну, как бы в проповеди, прося его

разъяснить ей противоречие между не способной страдать божественной

природой и страданиями плоти на кресте. В этом диалоге, о котором мы уз-

наем из текста от Иоанна (19: 26), Иисус представляет Матери сына в лице

Иоанна, за которого она «может у него ходатайствовать. Хотя вы на земле ни-

кого не должны называть своим отцом, но вы все же имеете мою мать, кото-

рую я даю вам как вашу мать»

49

. Иоанн присутствует в изображении не толь-

ко как свидетель происходящего, но выступает также в роли сыновей Девы

Марии во Христе.

Диалог с матерью, который ведется в проповеди после наступившей смер-

ти Иисуса, подчеркивает в изображении продолжение жизни, без которого

икона была бы еретическим образом. Временные связи в точном смысле уп-

разднены, ибо изображение предлагает не повествовательное, а мысленное

единство. Это же разъясняет череда фигур на окружающей икону раме, о чем

еще не было речи. Она начинается наверху с Иоанна Предтечи, который

фланкирован ангелами и верховными апостолами и продолжается отцами

церкви, мучениками, монахами и, наконец, девами, включая Екатерину как

покровительницу монастыря, вкладом в который является икона. Медальоны

310 «Вдохновенная живопись». Поэзия и риторика в «иконах нового типа» XI и XII веков

164. Икона с Распятием. XII в. Синай, монастырь Св. Екатерины

Трактаты и поэзия, переданные средствами живописи 311

святых помещены на том же золотом фоне, что и Распятие. Они образуют ра-

му не только во внешнем, но и в символическом смысле, т. к. являются груп-

повым изображением церковной иерархии. Это обозначает не что иное, как

то, что Распятие происходит в центре Церкви, так же как Евхаристия, в кото-

рой оно повторяется.

Распятие как тема иконы и предмет культурного рассуждения об искусстве

живописи благодаря необычайному богатству современных ему источников

позволяет в общем реконструировать, какие ожидания связывались с «икона-

ми нового типа» «и какую роль они играли» в жизни общества.

д) Трактаты и поэзия, переданные средствами живописи.

Повествовательная структура четырех праздничных икон

Как только икона становилась предметом риторического экфрасиса, обнару-

живалось, насколько менее повествовательна она была по сравнению с цер-

ковной поэзией и проповеднической литературой. Дело было в ее природе,

ведь ей надлежало выполнять иные задачи, чем нарративные. Тем не менее

сравнение с литературой будило желание провести аналогии с повествова-

тельными структурами церковной поэзии. Это желание удовлетворяют четы-

ре «иконы нового типа», которые в дальнейшем будут объединены в группу,

каждый раз по-разному. Кажется, что они являются чистым повествованием,

но они суть на самом деле иконы, которые представляют либо святого, либо

содержание какого-нибудь праздника, стало быть, догматическую тему в по-

вествовательном или метафорическом обличье, следовательно, в риторичес-

кой стилевой форме.

Три из них относятся к XII веку, одна к концу XI века. Кроме Благовеще-

ния, все они имеют скромный размер, между 30 и 40 см, и все были иконами,

находившимися, скорее, в частной собственности. Все четыре принадлежат

ныне одному-единственному, к тому же отдаленному собранию, Синайско-

му монастырю, и позволяют догадываться, какие огромные утраты претер-

пела византийская иконопись, т. к. за одним-единственным исключением

иконы «Лествица добродетели» они не имеют отношения к монастырю в пу-

стыне.

«Лествица добродетели» как икона является, вероятно, самой необычной 165

темой, т. к. она кажется аллегорическим повествованием, превращающим со-

держание духовного трактата в формулу. «Чудо Михаила в Хонех» не обычная 166

икона Михаила, а повествует о чуде ангела, по поводу которого можно спро-

сить, зачем оно изображено на иконе. Маленькая икона Рождества не ограни- 168

чивается самим Рождеством Христовым, но добавляет весь цикл последующих

событий, вплоть до Бегства в Египет. Наконец, большая икона Благовещения 167

представляется особый случай в разработке этой темы как по драматичности

изображения, так и по пышности фауны и флоры. Всем четырем иконам при-

суще то, что они делают зримыми мысленные структуры созерцания и повест-

вовательные структуры поэзии, соответствующие их темам.

Лествица добродетели как небесная лествица является метафорой «учеб- 165

ника» духовной аскезы, автором которой, согласно этой метафоре, называли