Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

212 Церковное пространство по окончании иконоборчества

чудотворную силу, ибо он лишь в представленной форме, которая могла вос-

производиться произвольно, выполнял функцию посредника между святыми

людьми, безразлично, в каком месте и перед какой иконой они обращались

к святому. Так учение об образе предстает такой же попыткой рационализа-

ции, как церковная практика обращения с образами попыткой регламенти-

рования. Культ образа в собственном смысле должен был быть исключен, т. к.,

согласно литургической практике и церковному учению об иконах, не суще-

ствовало привилегированных культовых икон. Богослов К. Онаш говорит по-

этому о культовых образах для того, чтобы сделать понятным их положение

37

в культе

37

.

Форма или, выражаясь иначе, сходство было связано не с определенным об-

разом, а как раз было взаимозаменяемым и произвольно повторяемым. След-

ствием этого была демократизация образов, т. к. в свете учения об образе один

образ был так же хорош, как и другой, и ни один не был «привилегирован-

ным». Однако и дальше существовали «привилегированные» образы, кото-

рые пользовались особым почитанием. Причину этого надо искать в ранней

истории икон, слава которых начиналась с примеров совершенно особого ро-

да. Сила инерции во всех культовых или мировоззренческих практиках могла

бы объяснить передачу по традиции ранних обычаев. О культе «привилеги-

рованных» икон в Византии пойдет речь в следующей главе.

Но различение чудотворных икон и образов в литургической функции не

всегда подтверждается. Красноречивым примером является Богоматерь в ап-

106 сиде кафедрального собора в Охриде в Македонии (об этом см. с. 204). Ее ме-

сто в программе закреплено, однако это не тот избранный здесь древний тип

63 иконы Богоматери, которая держит сына перед собой на щите с образом

38

и теперь производит совершенно архаичное впечатление. Возможно, с ней

можно было бы идентифицировать икону Никопея, а именно с тем ее списком,

который в 1031 г. обнаружили заложенным в стене во время иконоборчества

во Влахернской церкви в Константинополе

39

. Если это предположение верно,

то архиепископ Лев (1037-1066), заказчик фресок, мог бы использовать вос-

произведение этой иконы как символ триумфа победоносной церкви Визан-

тии на Балканах, и тесная связь культа икон и церковной программы изобра-

жений была бы еще раз подтверждена.

10. Паломники, императоры и братства.

Места почитания икон в Византии и Венеции

Церковное пространство после иконоборчества, с его твердым распорядком ли-

тургических образов, создало норму, на фоне которой тем ярче выделялись ис-

ключения. Все еще существовали святилища со знаменитыми чудотворными

иконами, куда стекались паломники. Русские паломники описывают свои путе-

шествия в «Царьград», первые сообщения о которых появляются лишь ок.

1200 г.; они рассказывают о многочисленных реликвиях и иконах, которые им

довелось увидеть

1

. Некоторые из этих сокровищ происходили из Святой Земли,

поэтому Царьград производил на паломников впечатление нового Иерусалима.

Однако не только паломники путешествовали к иконам. Иконы сами так-

же еженедельно передвигались в торжественных процессиях по городу, пре-

вращая его в обширную сцену своего культа. Братства, для которых культ

икон стал их деятельностью, осуществляли при этом режиссуру. Отдельные

дни недели принадлежали определенным иконам; так, во вторник почитали

Одигитрию. В дни годичных праздников икон и их храмов отправлялись их

посещать, чтобы, дивясь, выслушивать легенды об их древности, сверхъесте-

ственном происхождении и чудесах, которые они совершали на поле битвы

или наказывая неверующих. Праздничные проповеди усиливали славу чти-

мых икон, с которыми знакомились, как с живыми личностями, которые при-

нимали посещения и сами их совершали. Иконы были в Константинополе

«дома», и это сознание было очень важно для представления крепкого, руко-

водимого Богом сообщества.

Единство городского населения, в среде которого пребывали чудотворные

иконы, подчеркивалось третьей культовой режиссурой, находившейся в ру-

ках двора. Так называемая Книга церемоний, которая была скомпилирована

императором Константином VII в X веке, содержит ритуалы программ посе-

щений, которые происходили в дни торжественных церковных праздников

и в дни праздников отдельных церквей Богоматери

2

. Это были единственные

случаи, когда можно было лицезреть императоров. Они выступали тогда как

представители государства и общества перед чудотворными иконами, совер-

шая свой личный культ от имени народа. Таким способом могло быть пуб-

лично продемонстрировано и личное благочестие, относившееся к обязатель-

ным добродетелям властителей. Императоры, которые обычно жили в своих

дворцах уединенно, выступали в эти дни среди своих подданных и перед ли-

цом небесных покровителей города в программе праздничных процессий, ко-

214 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции

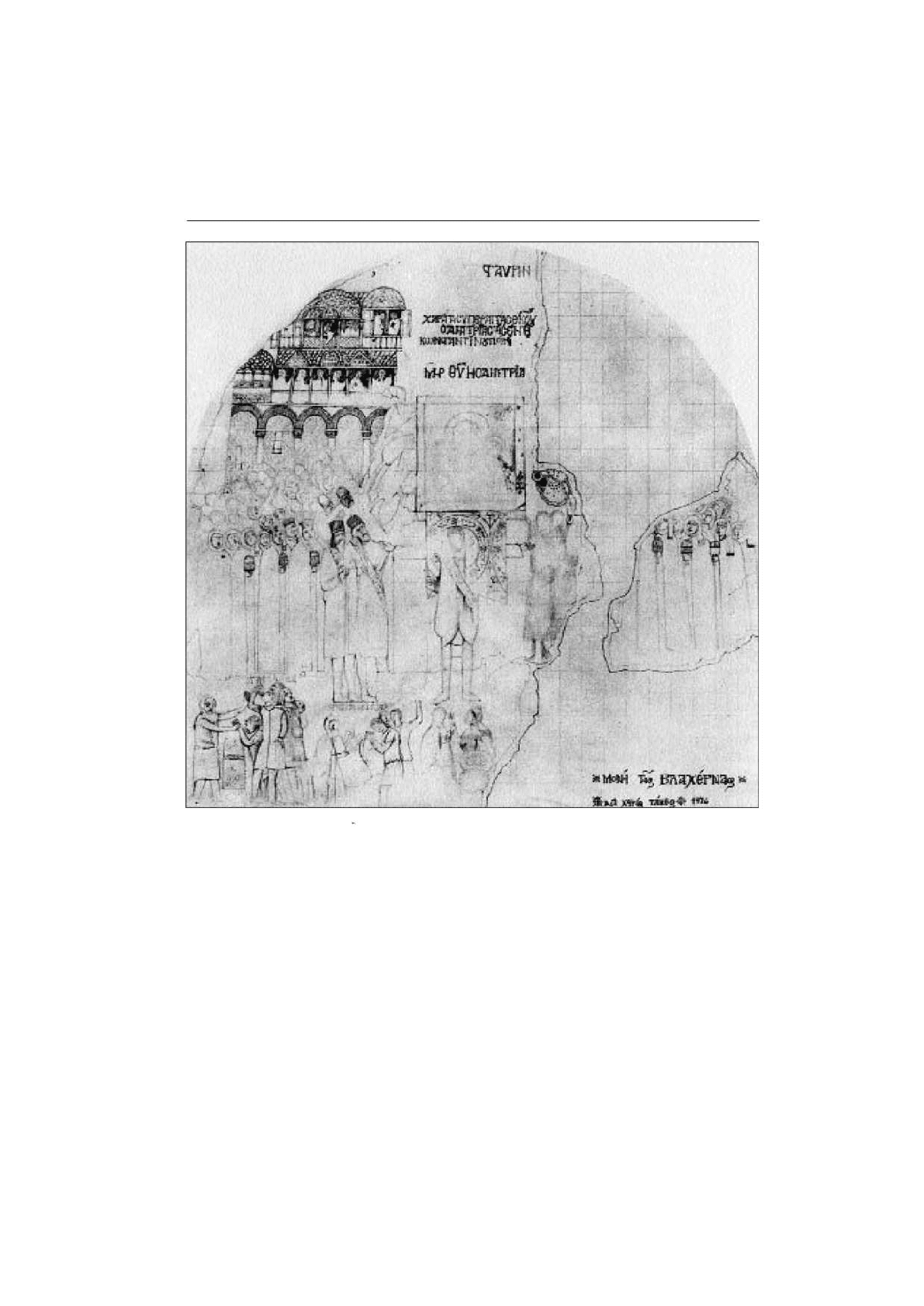

107. «Процессия с иконои Богоматери» (из Хроники Скилицы,

Cod. Vit. No. 2, fol. 172 v). Мадрид, Национальная библиотека

торые были включены в литургический календарь церковного года. Эта прак-

тика, за исключением императорского ритуала времен поздней античности,

происходила, вероятно, от так называемого стационального богослужения.

Еще в эпоху средневековья патриарх отправлялся со своим клиром к отдель-

ным церквам города, которые были посвящены определенному празднику,

и таким образом возвещали о существовании своего рода универсальной сак-

ральной топографии

3

.

Наконец, важно также и историческое измерение в преданиях этих икон

и реликвий. Их наличие было порукой продолжающейся идентичности Визан-

тийской империи. Императоры удостоверялись в заступничестве святынь, ко-

торые издавна обеспечивали их предшественникам и городу защиту и победу.

Так, можно было радоваться тому, что, когда мир вокруг изменялся, в Византии

«все сохранялось по-прежнему». Поэтому умышленно смотрели «сквозь паль-

цы» на нарушения традиций во время иконоборчества, поскольку, что бы ни

случилось с иконами, изгоняли ли их, совершали ли они чудеса, невзирая на

все это, можно было доказать, что они пережили все это и, следовательно, были

гораздо старше. Иконы были средством и объектом воспоминаний, с помощью

которых удостоверялись в устойчивости империи и города. Их возраст гаран-

тировал не только подлинность «первоначального» образа, но также и подлин-

ность истории данного списка иконы как такового.

а) Императоры

В этом тройном контексте — паломничество, торжественные процессии

братств и программа посещений святынь двором — мы узнаем кое-что о суще-

ствовании таких икон, которые не походили на остальные, но обладали собст-

венными отличительными чертами, благодаря своей родословной, своему ме-

стопребыванию и своим чудесам. Здесь история уходит в ранние столетия

существования Византии, к которым хотелось бы по возможности отнести про-

исхождение изображений. Волшебные, магические свойства вещи, продолжа-

Императоры

215

ют действовать дальше, невзирая на просвещающую теологию и регламенти-

рованную религиозность. Овеществленное ожидание спасения связывало бла-

гополучный исход какого-то дела с обладанием небесным залогом, как если бы

владелец его был заранее защищен. Поэтому уже со времени ок. 600 г. иконы

брали с собой в битву, что продолжалось и в эпоху средневековья. Поэтому

с этого же раннего времени (гл. 4а) «иногородние» чудотворные иконы с пери-

ферии империи «привозили домой» в столицу, и эта практика продолжается

и в дальнейшем; так, например, император в 944 г. перевез нерукотворный об-

раз Христа из Эдессы в Северной Сирии в свою дворцовую часовню (гл. 11б).

Наконец, иконы, как и реликвии, использовали в качестве оракулов, которые

посредством чудес выражали свое отношение к запланированному делу. Так,

императрица Зоя в XI веке имела маленькую икону Христа, «дававшего ответ»

(Antiphonites), когда на иконе, например, бледнели краски, если грозила беда

(Приложение, текст 16)

4

.

Когда император Роман III (1028-1034) при поражении под Антиохией

прилагал усилия для того, чтобы поддержать порядок, «пришел некто с ико-

ной Богоматери, с тем изображением, которое римские императоры обычно

брали с собой в сражение»

5

, а именно «как воеводы» (Strategos) и «защитницы

всей армии». Император тотчас обрел снова мужество, «обнял ее, проливая

слезы и напоминая ей, что она уже не раз во время опасности» спасала рим-

ское владычество. В X веке император Цимисхий захватил на Балканах чудо-

творную икону Богоматери, которую он выставил с болгарскими царскими

знаками достоинства на колеснице для триумфальной процессии, это изобра-

жено

6

на иллюстрации в мадридском кодексе Хроники Скилицы. В войне 107

против норманнов император Алексей в 1107 г. покинул город в смятении,

т. к. Богоматерь во Влахернской церкви «при его выступлении не сотворила

обычного чуда»

7

. Оно состояло в том, что завеса перед главной иконой

8

церк-

ви, где хранилась риза Богоматери, во время вечерни в пятницу сама собою

поднималась и лишь в субботу вечером снова возвращалась в свое исходное

положение (Приложение, тексты 13 и 15). Между реликвией и изображением

молящейся Богоматери с покровом на руках, первым такого рода, существо-

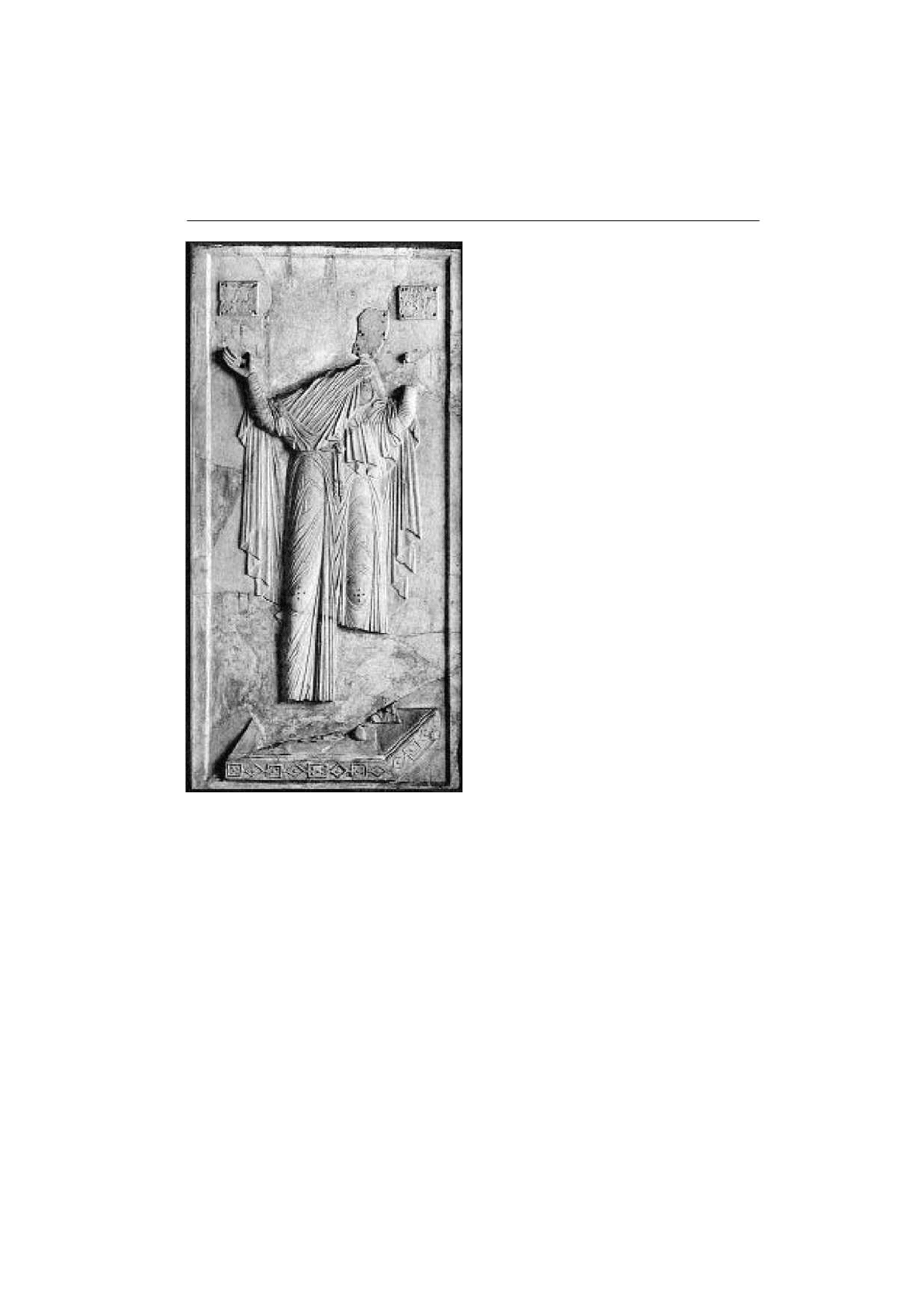

вала тесная связь (гл. 17б). Икону, которая в XI веке на монетах напоминает

о шестисотлетнем юбилее основания церкви, можно лучше всего представить

себе по мраморной копии в натуральную величину, которую нашли при рас- 108

копках

9

императорского дворца в квартале Манганы. Фронтально стоящая мо-

лящаяся подняла обе руки так, что риза, которая на ней — та самая, которую

сохраняют в церкви, — зримо ниспадает с обеих рук. Как культовое изображе-

ние оригинал был скрыт завесой от взоров молящихся, для того чтобы тем вы-

разительнее являться в еженедельный праздничный день. В «обычном чуде»

Богоматерь, как живое лицо, доводила дело как бы до разговора. Император

Алексей, к которому мы теперь возвращаемся, четыре дня не решался начать

свой поход, когда чуда не было. Потом он «возвратился с императрицей в цер-

ковь. Они тайно вошли в церковь с маленькой свитой. Он пропел общеприня-

тые гимны и, когда после этого чудо произошло, покинул церковь ободрен-

ным»

10

. Икона, которая также улаживала споры, была официальным оракулом,

как икона Христа у императрицы Зои была ее личным оракулом.

216 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции

215

Церковь Богоматери во Влахерн-

ском квартале была включена в про-

грамму императорских посещений,

благодаря чему мы вступаем в трой-

ной контекст культа образа, о кото-

ром шла речь вначале. Императоры

принимали здесь, впрочем, культо-

вое омовение, или «мистическую те-

рапию» в ванне с целебной водой,

которая «изливалась из раскрытых

рук мраморной иконы Богомате-

ри»

11

. В этом случае мы получили

возможность ознакомиться с топо-

графией церкви с ее часовнями

(Приложение, текст 14). Здесь почи-

талось множество икон — заметим,

исполненных в различных материа-

лах и техниках, — так что легко объ-

яснить путаницу по поводу правиль-

ного названия. Кроме главной ико-

ны, которая действовала, как оракул

в чуде с завесой, знаменитой была

икона источника как подательница

целебной воды. Древняя икона,

на которой Мария представляет изо-

бражение Сына на щите, была

в 1031 г. обнаружена в стене, в кото-

рую она была замурована (с. 212).

Молящаяся Дева Мария с образом

в медальоне Сына перед грудью объ-

единяет характерные признаки той

и другой иконы: изображен младе-

нец и выражен жест моления.

Императоры со свечами в руках прикладываются сначала к покрову с изоб-

ражением на престоле главной церкви, а затем делают то же самое перед алта-

рем часовни с реликвиями (soros) Ризы Девы Марии, в которую они входят че-

рез «царские врата». Затем они идут к иконе Марии episkepsis со свечами в руке.

Возможно, она получила свое название из-за посещения Богоматери во время

еженедельного чуда

12

. В своего рода частной часовне они совершали поклон пе-

ред «иконой Марии и серебряным крестом», которые там хранились. В риту-

альном шествии они направлялись по лестнице наверх, где они облекались

в полотняные покровы с золотыми прошивками, в которых они входили

«в священную купальню» (lousma). Там они почитали «серебряные иконы ку-

пальни» (kolymbos), а в восто

_

чной конхе «серебряную икону Богоматери», стояв-

шую над источником (phiale). Слева от нее «в мраморе запечатлен оттиск руки

Богоматери, который находится под серебряным окладом». На обратном пути

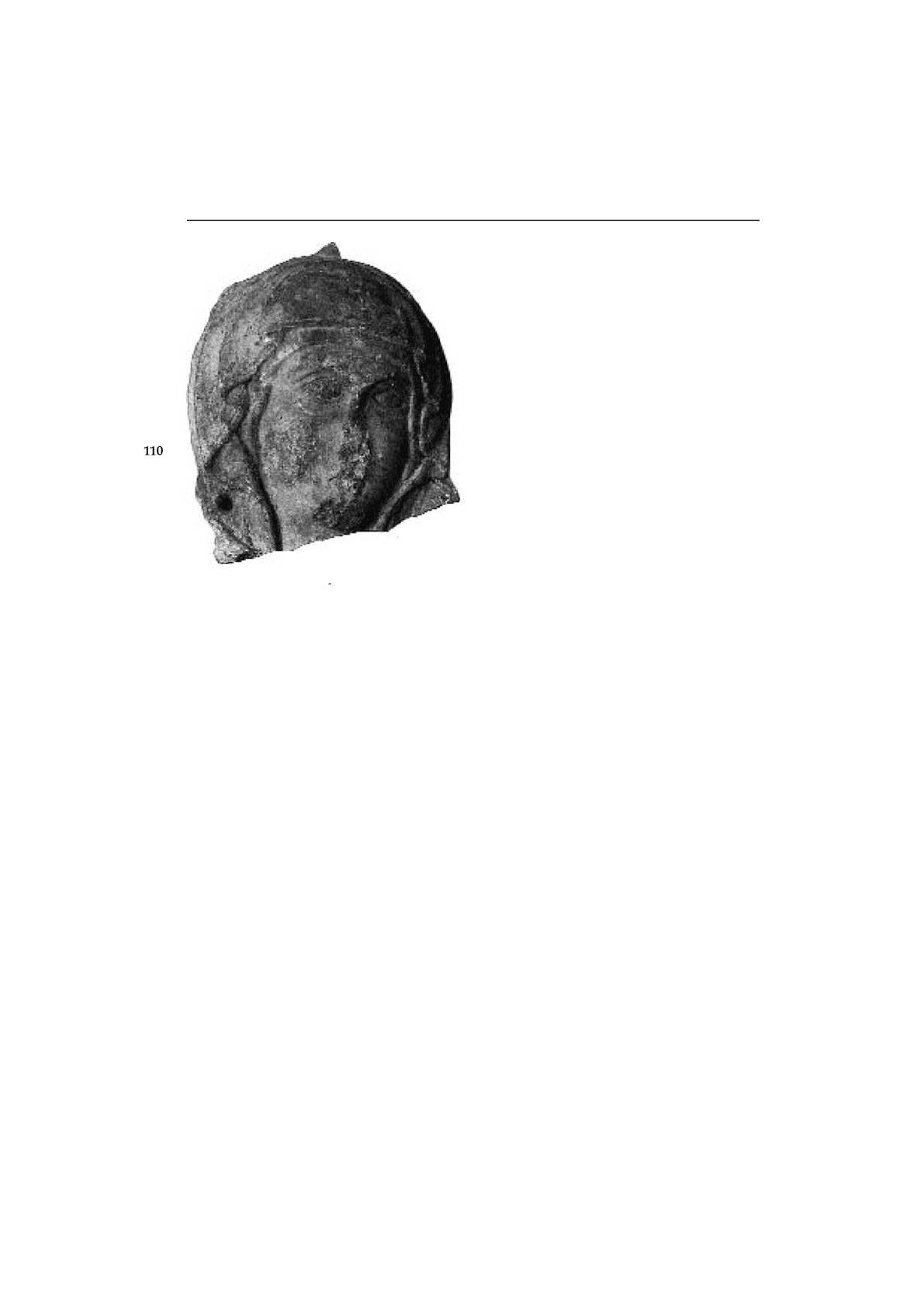

108. Мраморная икона Богоматери. XI в.

Стамбул, Археологический музей

Императоры 217

они посещали также часовню Св. Фотинос «во внутренней ротонде» и почита-

ли «мраморную икону Богоматери, у которой из рук изливается святая вода».

Ныне нельзя больше составить представление о топографии церковного

ансамбля, т. к. после турецкого завоевания комплекс построек был разрушен.

Еще меньше можно судить о том, как выглядели отдельные иконы из дерева,

камня и серебра, находившиеся в этом месте, но различавшиеся своими име-

нами, своим местом, своей историей (и своим обликом?). Однако можно соста-

вить представление о возможных причинах выбора других материалов, таких,

как мрамор и серебро, если иконы находились в бассейнах и на внешних сте-

нах. Несколько раз возникает прямая аналогия с реликвиями, когда икона как

фигура у источника источает целебную чудодейственную воду, которая как

бы по ее собственной воле изливалась из нее сама. Подобное мы узнаем о ме-

таллических фигурах святых над их могилами, из которых чудесным образом

источалось целебное масло через отверстия на лице и руках: так реликвия

и образ были неразрывно связаны

13

. Рельеф из квартала Манганы, о котором 108

шла речь выше (с. 215), способствовал созданию представления о мраморных

иконах этого рода в XI веке. Подчас в тончайшем рельефном слое, который вы-

ступает на гладком фоне лишь на голове и на конечностях, все-таки создается

впечатление телесного присутствия фигуры. Запрет трехмерного изображе-

ния не нарушается, и все же не умаляется впечатление живого образа, в том

числе и в вещественном облике мягко или резко-изломанно ниспадающей

одежды. На двух дощечках было указано название в форме аппликации.

Тщательная отделка полированной поверхности разрушена в области го-

ловы, но как она выглядела, можно представить себе по фрагменту в Стам-

бульском археологическом музее, который, насколько мне известно, никогда 109

не публиковался

14

. Правда, фрагмент относится к другому типу образа Бого-

матери, как указывает поворот головы в сторону. Однако по художественной

концепции он весьма родствен большому рельефу. Поверхности с их мягки-

ми переходами между формами, о которые преломляется свет, приближают-

ся к нарисованному изображению. Наряду с этим видом рельефных икон су-

ществовала еще совершенно иная техника, которая являла образ в каменной

резьбе с инкрустацией и оставляет мрамор совсем плоским при расположе-

нии отдельных частей. В одной монастырской церкви в Константинополе, ко-

торую основал в X веке некий Константин Липс, при раскопках было извлече-

но множество таких инкрустированных предметов. Святая Евдокия — та

императрица, которой приписывали доставку икон из Иерусалима в Кон-

стантинополь, — выделяется на белом мраморном фоне как полихромная

фигура и таким образом сходна с живописной иконой

15

.

«Серебряные иконы», о которых идет речь при описании Влахернской церк-

ви, обретают новую жизнь в серебряных окладах живописных икон, которые по-

вторяют одежды и оставляют свободными для созерцания только головы и ру-

ки

16

фигуры. Таким образом, они являются синтезом двух видов изображений.

Лишь в Грузии на Кавказе дошли до наших дней многочисленные, редкого ти-

па закрытые металлические иконы большого формата, возникавшие начиная

с VIII века. Они опубликованы полностью в многотомном корпусе

17

. В их числе

также триптихи, створки которых можно закрывать перед культовым изображе-

218 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции

нием, среди них триптих высотой бо-

лее двух метров, который в XII веке

был пожертвован царем монастырю

Хахули

18

. Данная икона — Богоматерь

как заступница, которую в Византии

именовали по названию часовни со

святым реликварием (Hagia Soros),

вставлена здесь в оправу, отделанную

эмалью и драгоценными камнями —

синтез резьбы по камню и другого, ут-

раченного материала.

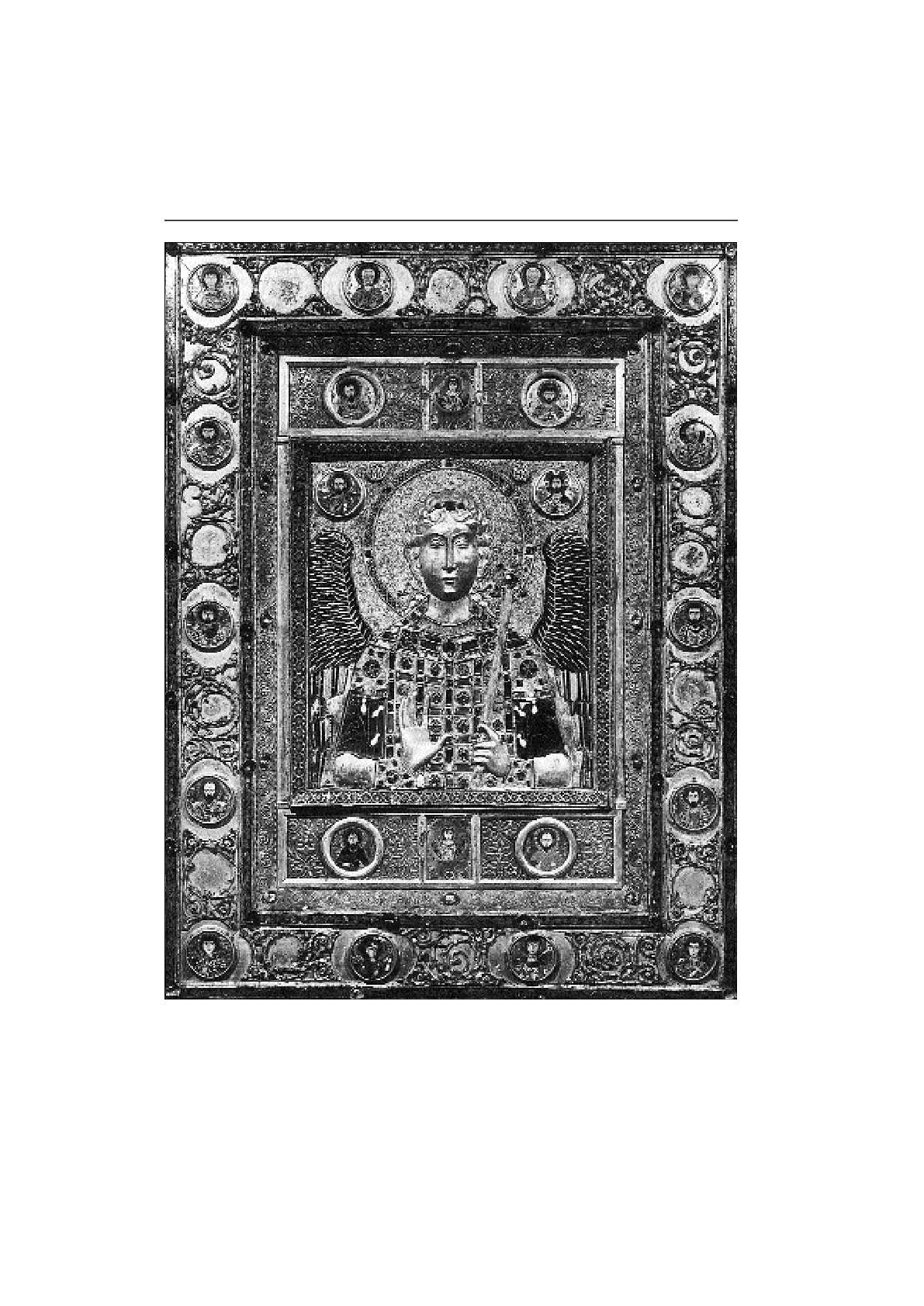

Две иконы Михаила XI века в со-

кровищнице собора Сан-Марко в Ве-

неции, очевидно трофеи, добытые

при завоевании Константинополя

в 1204 г., являются вершинами типа

соединения гравировки по металлу

и эмали среди сохранившихся произ-

ведений

19

. Они указывают на связь

с подлинными чудотворными икона-

ми, как их варианты и повторения,

и создают представление о всем том, что для нас утрачено. Естественно, нор-

мой древних икон все еще была расписанная доска. Однако пестрое множест-

во техник, в которых иконы дошли до нас, делает заслуживающим доверия

описание посещения императором Влахернской церкви.

б) Братства и процессии

Не одни императоры управляли культом икон в столице. И патриархат, и мо-

настыри также принимали участие в этом, естественно, прежде всего те монас-

тыри, которым принадлежал знаменитый «оригинал». Правда, совместная дея-

тельность различных групп и группировок, на которые они разделялись при

исполнении культа перед одной и той же иконой, была более тесной, чем мо-

жет показаться с точки зрения чистой связи по принадлежности. Так, импера-

торы брали взаймы иконы, которые постоянно пребывали вне их личного вла-

дения или сами давали иконы на подержание, Одигитрия является таким

примером (гл. 4д). В монастырях светские братства брали на себя часть управ-

ления культом, которое уже ок. 1000 г. называли «древней традицией»: так вы-

сказывается тогда один проповедник об иконе Богоматери, которую называли

Римской, в знаменитой церкви Богоматери в квартале Халкопратия, где жили

серебряных и кузнечных дел мастера

20

. Здесь хранили также пояс Богоматери

в часовне реликвий (soros), которая дала имя иконе Богоматери заступницы, об-

ращенной в сторону. И в церкви Богоматери во Влахернском квартале в 1027 г.

также подтверждено уже давно существовавшее братство

21

.

Икона, о которой шла речь в проповеди, называлась Римской потому, что она

пережила иконоборчество в Риме, куда она добралась на судне в чудесном мор-

109. Фрагмент мраморной иконы Богоматери.

XI в. Стамбул, Археологический музей

Братства и процессии

219

110. «Архангел Михаил». Металлическая икона с эмалями. XI в. Венеция, Сан-Марко

220 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции

111. «Процессия с Одигитрией». Фреска. XIII в. Арта (Греция), Влахернская церковь

111

ском путешествии, сама управляя судном. О ней утверждали, будто бы она бы-

ла списком нерукотворной иконы Acheiropoieton из Лидды на Святой Земле.

После добровольного возвращения из ссылки иконе предоставили новую роди-

ну в уже упомянутой церкви, и здесь образовалось братство (diakonia аЛв^дп), ко-

торое заботилось о том, чтобы икона принимала по вторникам участие в про-

цессии Одигитрии. Проповедь сообщает также о чудесах, которые икона

совершала. При этом выясняется, что было принято пить святую воду (hagiasma)

и святое масло, которые икона как реликвии либо источала, либо освящала че-

рез прикосновение. Обращение (Epiklese) к ее имени могло изгонять демонов.

Вновь обнаруженная фреска в Арте (Северная Греция) повествует о про-

цессии знаменитой Одигитрии, историей которой мы уже занимались в дру-

гом месте (гл. 4д). Икону переносит на носилках с драгоценными тканями

(podeа) процессия мирян, которых можно считать соответствующим братст-

Братства и процессии 221

112. «Похоронная процессия царя Неманьи». Фреска. XIII в. Студеница (Сербия), Главный храм

вом, через главную улицу (mese) города, обрамленную многоэтажными лавка-

ми позади и над аркадами колонн. На миниатюре из Берлина, о которой уже 24

также шла речь, она выставлена в своего рода кивории или ящике за решет-

кой на своем постоянном культовом месте

22

. Можно составить представление

о том, как выглядела икона, посредством бесчисленных списков, которые по-

вторяют ее вид.

Императоры также пользовались культом этой иконы. В императорском

монастыре Пантократора Иоанн II Комнин предписал, чтобы Одигитрия при-

нимала участие в заупокойной литургии в дни памяти похороненных здесь

членов семьи

23

. «В дни... следует приносить в монастырь божественную икону

моей пресвятой госпожи и Богоматери, Одигитрии», — пишет император.

Когда она прибывает, следует совершить Великую Ектению, «и пусть святая

икона... стоит у наших могил», где все монахи монастыря должны провести

ночь в молитве. На следующее утро нужно совершить богослужение перед

иконой, во время ее ухода следует раздавать деньги, в том числе носильщикам

иконы и «другим служителям святой иконы», под которыми явно следует по-

нимать членов братства (Приложение, текст 20).

Такая практика заимствовалась также государствами, соседями Византии.

В Сербии король Стефан (1114-1200), который принял на Афоне постриг,

приказал при приближении смерти «пресвятую икону» Марии доставить 112

к его смертному одру и дал обет умереть перед ней

24

. При перенесении его ос-

танков в сербский монастырь Студеница, которое ок. 1233 г стало темой од-

ной фрески, эта икона Марии была изображена как участница перенесения.

К ней обращаются при этом как к материализованной персоне в присутствии

мертвого тела с просьбой о заступничестве, как прежде в Константинополе

обращались к Одигитрии, «которая ходит в город»

25

. Ее приносят туда, где ее

роль должна стать активной. Поэтому, вероятно, она изображается в типе за-

ступницы, обращение к которой, как в литургии в ходе Евхаристии обраще-

ние к Богу перед пресуществлением хлеба, способствует тому, что она, со сво-