Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

192 Церковное пространство по окончании иконоборчества

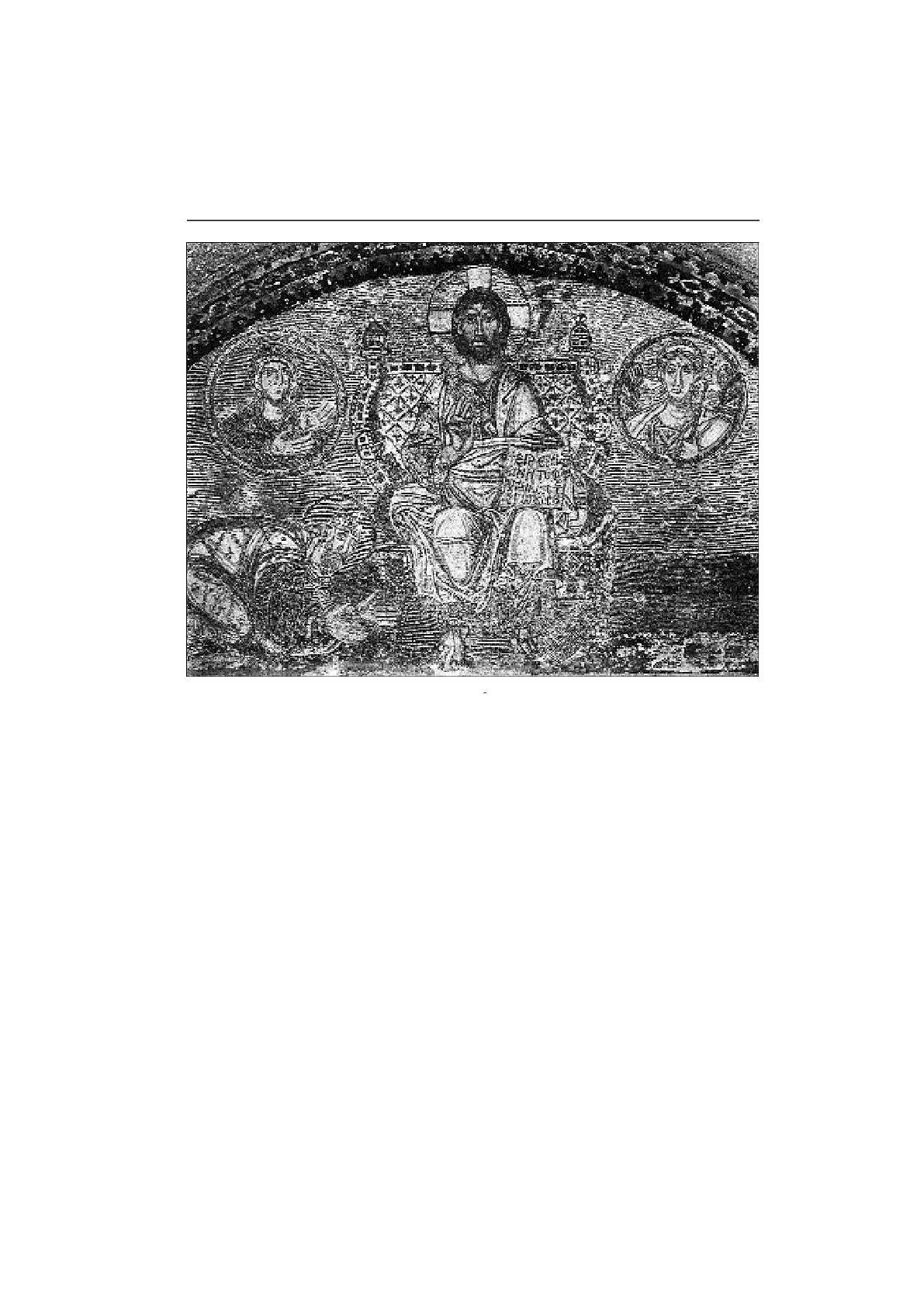

94. Мозаика с Львом VI (в нартексе). X в. Стамбул, Аия-София

Преемник Михаила Василий I (867-886), основатель Македонской динас-

96 тии, приказывает чеканить

2

старую надпись монет Юстиниана II. Она гласила:

«Rex Regnantium (Царь царствующих)». Этой надписью он поставил икону

Христа и изображение императора в такие отношения, которые подтверждали

законность власти по милости Божьей. При том толковании, которое теперь

получили монеты, императоры могли ссылаться на своего небесного суверена,

признавая его изображение.

Правда, монеты Василия теперь связывают со старой надписью на монете

новое изображение. Оно представляет небесного властелина уже не полуфи-

гурно, а как портрет в полный рост на троне с лировидной спинкой. Это изо-

бражение не соответствует общепринятой иконографии. Но зато до того оно

было в технике мозаики представлено на гораздо более значительном месте.

В Хрисотриклинии дворца с 856 г., опять «...воссиял образ Христа над троном

императора и ниспровергает мрачных еретиков...». Это мы узнаем из древней

надписи, которая дошла до нас в «Греческой антологии» (Приложение,

текст 11)

3

. Она кончается констатацией: «Поэтому мы называем это помещение

"новым Христо-триклинием", которое прежде было названо по золоту

(Chryso-Triklinos), т. к. оно содержит трон Христа... а также изображение Ми-

хаила (императора), деяния которого исполнены мудрости». Здесь был повели-

тель, восседающий на троне, как личность, живое отображение восседающего

Восстановление икон и роль императорского двора

193

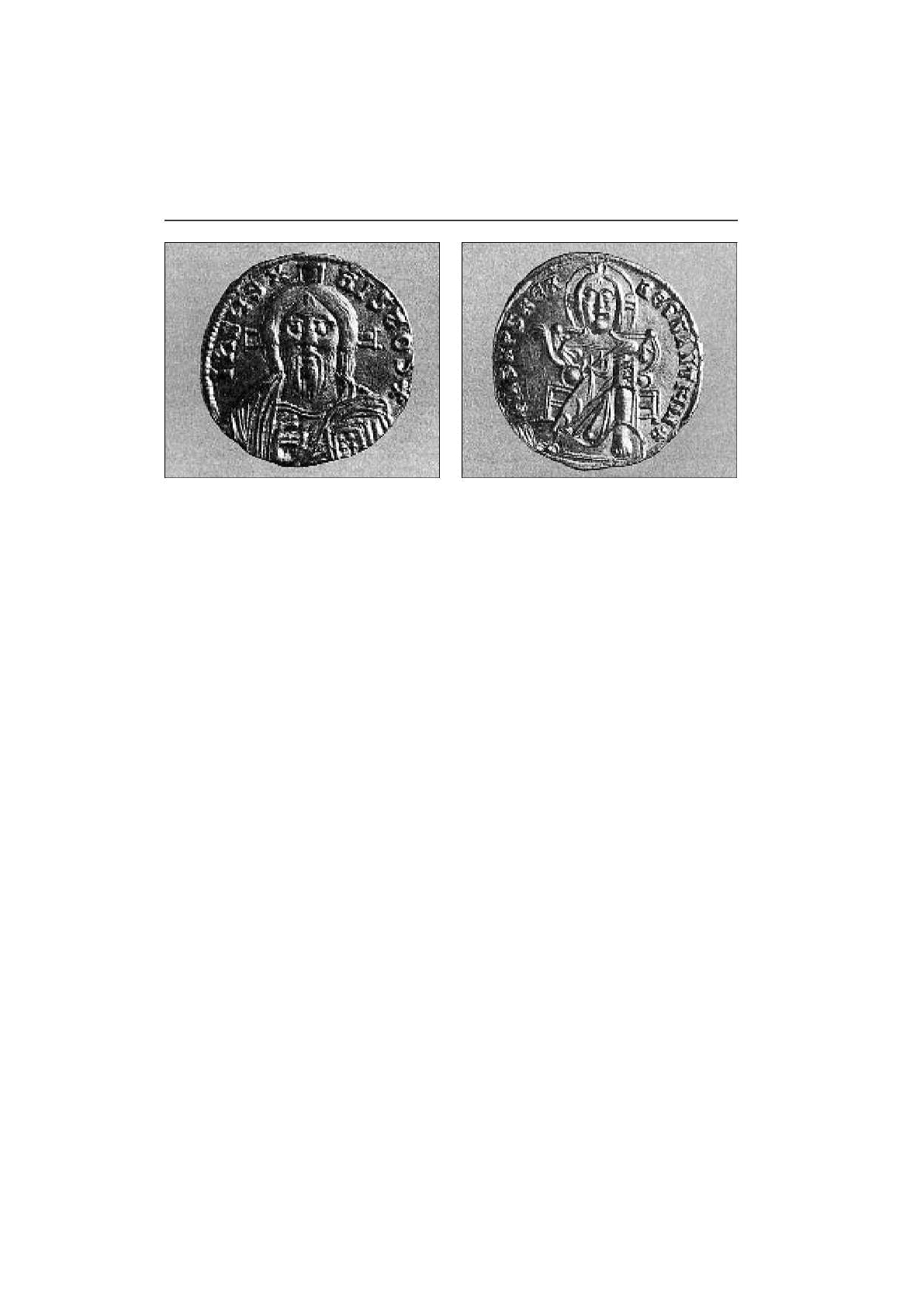

95. Монета периода правления Феодоры 96. Монета периода правления Василия I.

и Михаила III. После 843. Вашингтон, 867-886. Вашингтон, Собрание

Собрание Дамбартон Окс Дамбартон Окс

на троне Христа, который являлся на иконе над ним. То, что было противопос-

тавлено на лицевой и оборотной сторонах монеты, стало вертикальным соответ-

ствием верха и низа, неба и земли, иконы и ее наместника. Лишь сидящий на тро-

не Христос мог сделать осмысленной эту связь с повелителем. В церкви Святой

Софии впоследствии во время драматического конфликта между государством

и церковью эта мозаика была воспроизведена так, что мы еще можем составить 94

представление о том, как она выглядела. Однако самое главное и неожиданное

состояло в том, что император не повторял более властителя, сидящего на тро-

не на небесах, а простирался перед ним на земле в покаянном земном поклоне.

Привлекая монументальную икону из тронного зала, мы можем прежний аргу-

мент «приписать изображению», а именно перевернуть его. Отношения власти-

телей выражались теперь в безусловном подчинении земного небесному.

Рассмотрение этих связей показывает, как следует толковать пропаганду

образов на государственных монетах. Монета Феодоры с Христом цитирова-

ла историческую монету Юстиниана II с Христом. Монета Василия с Христом 95, 81

перенимает дополнительно еще и надпись с подобного образа, однако меня- 96

ет фигуру, чтобы подчеркнуть аналогию небесного и земного правителей

с иконой. Она перенимает новую фигуру из мозаики Тронного зала, которая

таким образом приводится в соответствие со старой иконой Христа. При этом

играло роль и официальное место изображения, место, где находилась фигу-

ра в рост на троне со спинкой в форме лиры: над троном императорского ве-

личества. Но это еще не все. Уподобление образа на монете монументальному

изображению Христа (и то и другое как икона) делает возобновление образа

Христа в Хрисотриклинии исторически таким же достоверным, как и повто-

рение старой монеты с Христом. Если у нее был старый образец, тогда и он

имел такого же реального предшественника. Введение иконы было, если его

так рассматривать, восстановлением «подлинной» традиции.

После тронного зала последовало в 864 г. освящение новой дворцовой Фа-

росской часовни, которая получила полную изобразительную программу

194 Церковное пространство по окончании иконоборчества

«икон»

4

. Тронный зал выглядел тогда как сакральное помещение. Надпись,

о которой уже шла речь выше, сообщает также о фигуре Марии, которую со-

провождали император и патриарх «как победители еретиков», и о фигурах

ангелов, апостолов, пророков, мучеников и исповедников. И в дворцовой ча-

совне, которую называли «Новой» (Nea), украшает «хор апостолов и мучеников,

также пророков и патриархов... всю церковь своими изображениями» (eikorns).

Так это формулировал патриарх Фотий (858-867), который произнес пропо-

ведь по поводу освящения часовни

5

. Текст этой проповеди является офици-

альным документом новой политики икон и доказывает также существование

в этот момент альянса между двором и патриархатом.

«Храм Девы» в центре дворца является «достохвальным делом император-

ского участия». Этот «второй дворец», который затмевает земной дворец вокруг

себя, так прекрасен, что он «будто бы не является творением руки человечес-

кой». Когда находишься в нем, кажется, что взошел на само небо. Создается впе-

чатление, что все, как при движении планет, вращается вокруг зрителя. Все вре-

мя «от одного зрелища манит дальше к другому». В куполе «цветной мозаикой

изображена личность в человеческом образе, наделенная чертами Христа. Ка-

жется, что она обозревает всю землю... и управляет ею», так тщательно небесное

внушение управляло рукой художника. Со всех сторон Пантократора окружа-

ют ангелы. В апсиде позади престола «сияет образ Богоматери, поднимающей

свои непорочные руки, чтобы просить за нас и чтобы вымаливать защиту для

императора». Историческое оправдание икон текст дополняет небесным. Не

только традиция, но также небо желает, чтобы эти иконы были вписаны в инте-

рьер храма. Поэтому дается указание на нерукотворные образы, Achiropiiten

(гл. 4а), отсюда тезис о божественном внушении. Церковное пространство со

своими изображениями является отражением царства небесного. Описание

размещения изображений приобретает черту программности так, будто бы

принятый здесь иконографический состав и его расположение впредь будут

приняты и в остальных церквах империи.

б) Патриарх Фотий в церкви Св. Софии

Три года спустя (867) изображения были выведены за пределы дворца. В кафе-

дральном соборе патриарха в присутствии императоров с восстановленных

97, 98 мозаик в алтаре снимают покров

6

. В конхе апсиды церкви Св. Софии на тро-

не восседает «Богородица» (Theotokos) высотой почти в 5 метров с закутанным

в золотые одежды младенцем на коленях. Два таких же крупных архангела

в одеяниях придворных с символами господства над миром фланкируют ее

на боковых сводах вимы. Вокруг Марии еще и ныне видны следы выломанно-

го креста, который до этого находился в апсиде. Современная этому надпись

освящения подчеркивает ответственность императоров за восстановление

икон. «Образы (eikones), которые обманщики (иконоборцы) здесь низвергли,

благочестивые восстановили правители (estelosan palin)».

Монументальное изображение использует сводчатое перекрытие апсиды

и ее отражающую золотую поверхность, чтобы как можно пластичнее выде-

лить восседающую на троне фигуру, не прибегая к самой пластической трак-

Патриарх Фотий в церкви Св. Софии

195

товке, все еще бывшей под запретом. Одетая в темное женская фигура выделя-

ется на троне, как и облаченный в золотые одеяния младенец выделяется на

ней самой, служившей ему своего рода человеческим престолом. Поза обеих

фигур с согнутым правым коленом и протянутой как бы для поцелуя ногой

одинакова, как и их фронтальный и направленный вперед взгляд. Мария при

моложавой внешности обладает значительностью облика. Ее материнство под-

черкнуто сидящим у нее на коленях перед ее лоном младенцем. Сам младенец

величественной позой со свитком закона в руке и золотым цветом одежды со-

здает впечатление божественного явления. Архангелы усиливают впечатление

образа властителя небесного двора, изображение которого чествует земная

свита.

День освящения, 29 марта, был выбран из добрых побуждений. Это была

годовщина праздника торжества православия, когда в 843 г. было провозгла-

шено восстановление иконопочитания. Проповедь патриарха Фотия допол-

няет то, что еще нуждалось в толковании

7

. Она становится кратким изложе-

нием официальной доктрины образа, чествуя завершение нового «облика»

(morphe)* Богоматери. Фотий сказал: «Воссиявшее благочестие воздвигло

трофеи в знак победы над верой, враждебной Христу». «Искусство живопи-

си, вдохновляемое свыше, создало здесь жизненно достоверное изображе-

ние», в котором узнаваема как Дева, так и мать. «Ее молчание ни в коем слу-

чае не является недостатком» (в чем упрекали живопись), а ее красота —

только производной, «ибо она воссоздает истинный архетип». Лишить цер-

ковь такой красоты «было дерзким делом гнусной еврейской руки». Вопло-

щение Бога «зримо свидетельствуется образами, учение становится очевид-

ным благодаря личному созерцанию». Если бы отказались от икон,

то пришлось бы также отвергнуть Евангелия. «Ибо как сказанное слово вос-

принимается посредством слуха, так и форма посредством взгляда на нее от-

печатывается на скрижалях души». Перед нашими взорами «появляется не-

подвижная Богоматерь с Творцом у нее на руках, так изображенная, как она

была познана через тексты и видения». Вид ее физической красоты возвы-

шает наш дух «до сверхчувственной красоты истины» (eis to noeton tes

alexias kallos).

Таковы главные мысли длинной проповеди, в которой патриарх обнару-

живает и свой риторический блеск. Она касается мозаик и самих икон, т. е. он

не делает разницы между иконой и монументальным образом небесных пер-

сонажей. Политика в отношении икон дебатировалась в целом. Физическое

восстановление икон, которые были насильственно устранены, представля-

лось как акт искупления. Одновременно со всей силой подтверждалась та тра-

диция, существование которой противная сторона отрицала. Возобновлять

можно лишь то, что прежде уже существовало. Спор вокруг истинной тради-

ции был тем самым решен. Перед лицом новых изображений общественность

* Morphe — форма, внешние очертания, внешний облик; одно из важных понятий древнегрече-

ской философии, в частности, Аристотеля. Morphe — способ (про)явления «бесформенной» ма-

терии, придающий последней смысл, содержание. Здесь: новый «облик» должен придать Богомате-

ри и новое «понимание», смысл.

196 Церковное пространство по окончании иконоборчества

97. Айя-София (Стамбул). Восточная часть

Патриарх Фотий в церкви Св. Софии 197

98. Мозаика апсиды. 867. Стамбул, Айя-София

198 Церковное пространство по окончании иконоборчества

была призвана убедиться в зримом доказательстве правильности веры. Кроме

того, посредством акта снятия покровов с икон можно было продемонстриро-

вать единодушие государства и церкви.

Когда после четвертого брака Льва VI (886-912) это единение находилось

в опасности и императору даже был запрещен вход в церковь Святой Софии

(906), после многих неурядиц в 920 г. вновь обретенное умиротворение было

скреплено с помощью изобразительного документа, который сделал офици-

альным покаяние императора перед небесным сувереном. Это была знамени-

тая мозаика над императорским порталом, которая изображала, возможно,

скончавшегося к тому времени Льва VI и, поскольку она безымянна, то каж-

94 дый будущий император мог быть представлен коленопреклоненным

8

перед

Божьим троном. Мария заступается за кающегося императора, а мрачный ка-

рающий ангел с другой стороны напоминает знатокам того ангела, перед ко-

торым Давид в 51 покаянном псалме возвестил о раскаянии в своем грехе. Вос-

седающий на троне Христос повторяет, вероятно, образ из Хрисотриклиния

(с. 192). Он процитирован как икона. В тексте его открытой книги он сообща-

ет императору примирительный привет. Его лик с длинными волосами с про-

бором и завитком на лбу и с трехмерной трактовкой волос у основания шеи

является образцом иконы, которую воспроизводила уже первая монета с об-

95 разом Христа после 843 г. Это официальный портрет Христа, который побе-

дившая партия при дворе предписала для всеобщего почитания. Он опреде-

лял отныне наружность Пантократора в Византии

9

.

Наше описание обстоятельств, которые были поводом возникновения мо-

заики, не бесспорно. Императором мог бы быть также отец Льва Василий, по-

беду над которым торжествовал патриарх Фотий, прежде чем он потом был

лишен сана Львом в 886 г.

10

Какое бы решение ни было принято в этом спор-

ном вопросе, нужно согласиться с тем, что имеет место уникальный случай,

который мог возникнуть лишь в краткий исторический момент превосходст-

ва церкви над императором. Его отличие от привычного изображения импе-

ратора подтверждает, что суждение церкви об изображениях императора бы-

ло политизировано. В слове и в образе император после 843 г. представал как

хранитель православия. Среди предметов светского убранства Большого им-

ператорского дворца можно было при новой династии любоваться групповы-

ми изображениями императорской семьи, на которых дети обоего пола дер-

жали в руках свитки с текстом Священного Писания

11

. Так становилось

очевидным, как замечает хронист, что «они были причастны к божественной

мудрости». В одной надписи дети благодарили Бога за то, что он их отца «воз-

высил из нищеты Давида и помазал миром Святого Духа». Победы императо-

ра ставились в связь с животворящим крестом на потолке, который в таком

контексте явно удерживал за собой право на это.

в) Новые изобразительные программы

в придворных церквах

Политика императоров в отношении изображений становится очевидной

прежде всего в новых изобразительных программах для церковного прост-

Новые изобразительные программы в придворных церквах

199

ранства, проекты которого открыто осуществлялись двором. Здесь мы касаем-

ся чувствительного места обычных византийских икон, ибо церковные про-

граммы кажутся такими спиритуализированными, они в такой мере были

выражением богословских озарений, что кажется ошибочным приписывать го-

сударству активное участие в их осуществлении. Тем не менее хронология уб-

ранства церквей, а также проповедническая активность императора харак-

терна в этом отношении, почему — об этом еще пойдет речь дальше.

Противоречие отпадает, как мне кажется, если принять во внимание государ-

ственный интерес к тому, чтобы религиозное единство единой божественной

империи на земле было выражено в литургии и во внешнем убранстве церк-

вей, в котором иконы играли такую важную роль. Это целиком входило в им-

ператорскую программу иконопочитания, которая указывала императору его

место в религиозном и церковном контексте государственной структуры.

При создании изобразительной программы для церкви центральная власть

была кровно заинтересована в ссылке на небесный двор, где царил порядок

незыблемой иерархии. Где бы ни описывались эти программы, Вседержитель

Христос с его состоящим из ангелов придворным окружением управляет всей

совокупной историей Спасения. Лишь в XI и XII веках акцент несколько сме-

щается в сторону церкви, и лишь тогда святые отцы, а также изображения ли-

тургических действий и символов занимают большее, чем до того, место в изо-

бразительных программах

12

.

Вряд ли случайностью было то, что самая ранняя роспись, известная нам по-

сле 843 г., украшала тронный зал и описание изображений сходно с описанием

церковного пространства. Весь христианский космос представлен в череде изо-

бражений, которые не только прославляют триумф православия, но также ста-

вят явление императора и земной иерархии (впрочем, в альянсе императора

и патриарха) в космическую связь с небесной иерархией. Повествовательные

изображения явно полностью отсутствовали. Монументальная декорация со-

стояла из отдельных фигур, т. е. икон, из которых получался большой группо-

вой портрет. В нижней части пространства им соответствовали живые лица, яв-

ление которых отражало изображенный вверху порядок. Изображения (лиц)

и лица были соотнесены друг с другом, что вполне подтверждает стремление

придать иконам реальный статус и их портретный характер.

В церквах, правда, функция пространства иная, и в изобразительной про-

грамме это учитывалось. Но из-за этого общий смысл не меняется и образ

христианского универсума сохраняет централизованный характер. Небесной

иерархии на земле соответствовала по идее единая империя (и ее церковь).

Император Василий I (867-886), согласно его биографии

13

, роскошно рестав-

рировал или реконструировал

14

в Константинополе 25 церквей, из них восемь

во дворце. Редко сообщается что-нибудь об их росписи. Исключением являет-

ся Новая Церковь (Nea Ekklesia) во дворце, освященная в 880 г.

15

церковь с пя-

тью куполами, сиявшими блеском золотых мозаик. Богатство убранства зна-

чило для биографа императора больше, чем иконы, о которых он умалчивает.

В другой, посвященной Христу, церкви во дворце он называет лишь сверкав-

шие эмалями иконы, которые помещались на драгоценной серебряной ал-

тарной преграде

16

.

200 Церковное пространство по окончании иконоборчества

Иконы играли роль лишь в проповедях, которые произносились при освя-

щении церквей, впрочем, в формулах классической риторики. Они всегда сис-

тематически предоставляли возможность для оправдания политики в отноше-

нии изображений. Две подобные проповеди произнес сам император Лев VI

(886-912), один раз в монастырской церкви, выстроенной патриархом Каулеа-

сом

17

, второй раз в церкви, которую основал тесть императора, магистр Стили-

ан Дзаоуцас между 886 и 893 гг. (Приложение, текст 12). Особое внимание при-

влекал Пантократор в куполе, вызывавший размышления относительно двух

природ Христа. В церкви Стилиана его окружала иерархия ангелов, что импе-

ратор комментировал с помощью аналогий со своим собственным двором.

В проповеди при освящении другой церкви подчеркивалась царственность зо-

лота мозаик.

Характеристика официальной политики в отношении образов позволяет

выявить активную роль двора при восстановлении икон в изобразительных

программах церквей, что происходило либо в союзе, либо в соперничестве

с действиями патриарха. Теперь пришло время подробнее исследовать при-

емы, которые при этом применялись, и осветить контекст, в котором реабили-

тированная икона обрела свое новое место в обществе. Все же она ведь была

символом поисков нового единства империи. В споре вокруг двух традиций

церковной веры, одной с образом и другой — без образа, можно было достиг-

нуть единства не посредине, а лишь безусловно посредством за или против.

Уже между двумя фазами иконоборчества явно начались поиски религиозной

и культурной идентичности ослабевшей империи, которые осуществлялись

посредством филологического интереса к подлинным источникам. Образ ста-

новился в этой ситуации действенным символом, с помощью которого можно

было подтвердить единство веры. Принципы, о которых хотели договорить-

ся, должны были быть сформулированы во имя образа. Население империи

своим отношением к иконе приносило как бы клятву лояльности по отноше-

нию к государству. Потребность в оправдании изображений была поэтому ве-

лика. Она осуществлялась теоретически в учении об образе, а практически че-

рез новую, церковно-литургическую функцию иконы.

г) Учение об образе и программы изображений

Учение об образе было результатом спора из-за правомерности использова-

ния икон. Чтобы развенчать временный запрет икон как нарушение истин-

ной веры, это учение попыталось произвести богословскую экспертизу икон.

Одновременно оно старалось отмежеваться от позорящих их недостатков.

Злоупотребление иконой должно было быть предотвращено контролем офи-

циальной церкви и государства. Каждое злоупотребление, даже каждое недо-

разумение могло вновь подвергнуть сомнению возможность существования

иконы. Образы ведь первоначально укоренились вне церкви. Сообщения о го-

ворящих, кровоточащих, плачущих и исцеляющих иконах демонстрировали

зависимость таких икон от магии образов и от управляющих ими.

Церковь (всегда руководимая принципиальным решением государства)

не могла устранить иконы, подвергшиеся такому злоупотреблению. Она ста-

Учение об образе и программы изображений 201

ралась поэтому объяснить их влияние рационально и отвлечь таким образом

внимание от предметного характера икон. Следовало, во всяком случае, про-

тиводействовать смешению образа с изображенной персоной. Неоплатони-

ческая философия образа, которая уже раньше оказалась полезной в споре

из-за учения о природе Христа, поставляла понятийный инструментарий

(гл. 8в).

Безусловно, не одно лишь учение об образе стало острым оружием в борь-

бе против тех сомнительных представлений, для которой оно было в первую

очередь предназначено. Однако оно аргументировало как раз через головы

тех, чью изобразительную практику ему надлежало усовершенствовать. По-

этому теория была дополнена применяемым на практике учением об образе.

Церковь взяла иконы в свои руки. убранство церковного пространства было

рассчитано на новое использование образа, который также и в сфере мону-

ментальной живописи представлялся как икона, однако одновременно полу-

чал твердые функциональные рамки. Церкви с иконами имелись с давних

пор. Но со времени иконоборчества убранство было приведено в систему, ко-

торую можно рассматривать как практическое учение об образе

19

.

Два момента были при этом важны. Во-первых, то, что иконы вообще по-

казывали в публичном церковном пространстве. Кроме того, то, что они по-

лучили место в официальном ритуале. Таким образом рассчитывали снова

обратить внимание верующих на литургию, которая считалась подлинным

средством самопредставления церкви. Там священники отображали небес-

ный двор и превращали хлеб в тело Христово. Через соседство образа и литур-

гии верующему преподносились две области реальности, сопоставление ко-

торых должно было предотвратить слишком высокую оценку образа

20

.

Наконец, священник брал почитание образа в собственные руки. Он оку-

ривал его ладаном и прикладывался к образу согласно твердому порядку бо-

гослужения. Так, почитание икон, с одной стороны, санкционировалось,

но с другой — также регламентировалось. Оно стало официальным. Это ска-

зывалось на использовании иконы дня. Она менялась в зависимости от того,

какой святой поминался в данный день, и выставлялась для почитания. Мы

узнаем об этом из монастырского устава Константинопольского монастыря

Пантократора, который был составлен в 1136 г. императором Иоанном II

21

.

Там идет речь также о монументальных образах, называемых так же иконами,

как и образы на досках, и они также почитались посредством возжигания пе-

ред ними свечей, если наступала их очередь в чинопоследовании. Значение

отдельных образов релятивировалось, с одной стороны, в силу их многочис-

ленности, а с другой стороны — в силу их равноценности в церковном ис-

пользовании (Приложение, текст 20).

Иконы становились прежде всего потому равноценными, что до них дохо-

дила очередь согласно календарю памяти святых

22

. Церковь определяла, какие

иконы должны были почитаться, а также когда они должны были почитаться.

Лишь иконы Христа, Марии и соответствующего храмового святого занимали

постоянное место у входа в алтарь (гл. 12г). Впрочем, лишь монументальный

образ обязательно имел свой твердый порядок. Он должен был быть так со-

здан, чтобы временная (литургическая) последовательность преобразовыва-