Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие (путь к культуре мышления)

Подождите немного. Документ загружается.

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

178

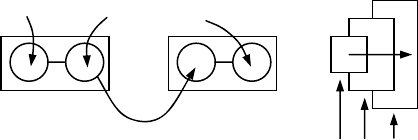

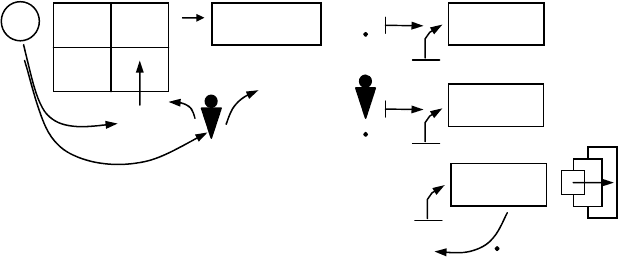

Схема 108

Поскольку сами члены умозаключения, которые входят в

предикативное отношение к "соседнему" субъекту в ряду, то

реально средний член умозаключения выступает и в роли

субъекта, и в роли предиката, а крайние члены – либо в роли

субъекта, либо в роли предиката (см. сх. 109).

Схема 109

Гегель рассматривает высшим типом умозаключения тот,

в

котором исходным предикатом выступает "всеобщее", а ко-

нечным – "единичное". Поскольку он Р

2

и Р

3

помещает в

функцию предикатов по отношению к Р

1

, а сами Р

2

и Р

3

рас-

сматривает как противоречащие, то в противоречии связки Р

2

×

Р

3

возникает синтез, как бы усматриваемый в Р

1

как субъекте

мысли. Переходя от формальных отношений к объектно-

содержательным, мы видим, что "всеобщее" и самотождест-

венное в себе осуществляет разотождествление и порождает

иное, противостоящее – "особенное", с которым затем как бы

примиряется, не устраняя различие между собою и им. Но и

особенное также разотождествляется с собою и порождает

иное, противоположное

себе "единичное", с которым затем

мирится. Так как свойства особенного потенциально уже со-

держались во всеобщем, то и разотождествление особенного

тоже этим предполагалось, так же как и примирение. И тогда

видимость отдельности особенного и единичного в отношени-

ях со всеобщим "опознается" и оказывается, что это всеобщее

само себя в разотождествлении делает

и особенным, и единич-

ным.

S P S P

Р

1

Р

2

Р

3

Р

1

Р

2

Р

3

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

179

Но и этот объектный ряд можно понять только тогда, ко-

гда особенным можно назвать не иное всеобщности, а другое

"состояние" всеобщности после примирения с собой как иным,

появившимся в ходе разотождествления. Точно так же и еди-

ничное – это не иное особенного, а другое состояние особен-

ного, после его примирения с

собою как иным, появившимся в

ходе разотождествления. Но так как особенное – это лишь

иное состояние всеобщего, то единичное – это тоже состояние

всеобщего, прошедшего оба разотождествления.

Так как всеобщее в объектной логике суть нераскрытое

состояние объекта, то особенное и единичное – результаты его

раскрытия и дораскрытия, превращения в полноту его опреде-

ленностей.

Подобные

утверждения применимы лишь к развиваю-

щимся объектам. Гегель рассмотрел различные типы перехо-

дов в умозаключениях, когда "всеобщее" (В), "особенное" (О)

и "единичное" (Е) меняются местами. Всвязи в этим следует

рассматривать не объектные, а логико-мыслительные основа-

ния типологии. Типовой переход В→О→Е соответствует, как

мы уже изложили, сущностно-развивающему

подходу в при-

ложении мышления к познанию. Типовой переход Е→О→В

связан с путем прихода к понятию, ко всеобщему через ряд

обобщений (индукция). Типовой переход Е→В→О характерен

для сознанием тех обобщений, которые затем приложимы к

ряду аналогичных явлений и ведут к конкретизациям общих

положений. Типовой переход В→Е

→О приложим к организа-

ции с помощью всеобщего подбора эмпирического материала

для последующего обобщения. Типовой переход О→В→Е свя-

зан с дополнительным к фиксированному обобщением и по-

следующим подбором под результат обобщения единичных

явлений. Типовой переход О→Е→В предполагает подбор че-

рез посредство первичного обобщения единичного явления для

построение всеобщих абстракций на этом материале. Все типы

мы усматриваем через функционально-логический анализ свя-

зей субъекта и предикатов в его различных траекториях.

Анализ умозаключений тесно связан с возможностями

мышления при реконструкции бытия объекта познания. Мы

уже видели, что Гегель рассматривал внешнюю и внутрен-

нюю причинность и сущностные реконструкции соотносил с

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

180

самоманифестацией в линии развития объекта, где веду-

щей выступает внутренняя причинность, а внешняя при-

чинность обнаруживается как момент бытия внутри объекта,

положенный в ходе становления границ между внутренним и

внешним частей объекта. Тот тип организации умозаключе-

ния, который выделяет Гегель (В-О-Е), выражает этот путь по-

лагания объектом своего пути

. Но тогда появляется двойст-

венная характеристика бытия объекта. Сущность предстает как

то, что должно самораскрыться и потому внутренняя при-

чинность трактуется как цель и ее достижение в процессе

развития. Внешняя причинность предопределяет вынужден-

ность бытия и объект предстает как то, что вовлекается в дос-

тижение "внешней" цели или как "механизм".

Для описания

этих двух форм бытия мышление использует различные типы

умозаключений. Обратимся к соотношению целевого бытия

объекта с различными "локализациями" цели (внешней и внут-

ренней).

"Антиномия фатализма (вместе с детерминизмом) и сво-

боды касается противоположности между механизмом и те-

леологией … механизм и целесообразность противостоят друг

другу… Но так как они

противоположны, то … более важный

подлинный вопрос – это вопрос о том, не есть ли нечто третье

их истина или не есть ли одно из них истина другого. Но от-

ношение цели оказалось истиной механизма … и механизм, и

химизм – одинаково рассматриваются как необходимость при-

роды, так как в механизме понятие не существует в

объекте,

потому что объект этот как механический не содержит само-

определения… Цель есть самопонятие в своем существовании

…, а механизм, для которого определенность объекта дана как

… положенная в нем извне и чем-то иным… Механизм прояв-

ляет себя как стремление к целокупности тем, что он старается

понять природу самое по

себе как нечто целое, не требующие

для своего понятия ничего иного, - целокупность, которой нет

в цели… В механизме они (многообразие объектов) становятся

такими благодаря одной лишь форме необходимости, причем и

содержание безразлично, ибо они должны оставаться внешни-

ми… Напротив, в телеологии содержание становится важным,

так как она предполагает некоторое понятие, нечто

в себе и

для себя определенное и, стало быть, самоопределяющее …, от

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

181

формы она отличима рефлектированное в себя единство … не-

которое содержание … ведь цель по своей форме есть беско-

нечная внутри себя целокупность … целенаправленная дея-

тельность есть абсолютная воля и абсолютный рассудок … она

(телеология) доходит лишь до внешней целесообразности …

лишь форма целесообразности, взятая сама по себе и составля-

ет суть всего телеологического.

В этом отношении и не при-

нимая во внимание различия между внешней и внутренней це-

лесообразностью, отношение цели вообще оказалось в себе и

для себя истиной механизма. Телеология вообще обладает бо-

лее высоким принципом – понятием в своем существовании …

принцип свободы, который, совершенно уверенный в своем

самоопределении, абсолютно лишен присущей механизму

внешней

определяемости. Одна из великих заслуг Канта перед

философией состоит в различении им относительной, или

внешней, и внутренней целесообразности" (1972, с. 185-189,

т.3, НЛ).

Обращение Гегеля к зависимости между способом органи-

зации языкового мышления и возможностью "описания" того

или иного типа объекта, явления предопределено функцией

мышления и познающего мышления. Действительно, если в

содержании

мышления вводится принцип самореализации,

свободного "самовыражения" объекта, то и в конструкции

умозаключения не может быть необходимости. При выраже-

нии жесткой зависимости в бытии объекта, описании явлений

необходимости в бытии объекта эта необходимость появляет-

ся и в конструкции умозаключения. Но Гегель обращает

внимание на то, что само познание в его обращенности к

ис-

тине требует и свободы, и необходимости. Так как положен-

ность объекта обеспечивается приданием ему способности са-

модвижения. То это означает, что причинность, необходи-

мость заключена в рамки механизма развития, также как и

свобода в разотождествлении и порождении противоположно-

сти.

Гегель подчеркивает, что объектный принцип механиз-

мичности выражает необходимость, жесткую

причинность. В

то же время телеологичность, целеориентированность выража-

ет свободу, бытие духа. Если в механизме и химизме причина

лежит вовне, то в целеустремленных системах причина ле-

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

182

жит внутри. В одном случае реагирующим выступает целое, а

в другом случае поведение целого определяется самоопреде-

лением, а затем волей, имеющими акцентированность, воз-

можность вариантов. Однако цель может быть обращена ли-

бо к внешнему, либо к внутреннему. Именно целеполагание,

обращенное объектом на самое себя и ведет его к развитию. В

развитии

соединяется ограниченная необходимостью свобода

и снимается свободой негибкость необходимости. Это и ведет

к совмещению принципов построения умозаключения с функ-

цией познания, требованием истинности знания, сущностной

раскрытости в познающем мышлении.

"Цель есть субъективное понятие как существенное стрем-

ление и побуждение к внешнему самополаганию… Она не си-

ла, которая проявляет себя, и

не субстанция и причина "обна-

руживающая себя в акциденциях и действиях. Сила … облада-

ет наличным бытием лишь в своем проявлении, к которому она

должна быть побуждена. Точно так же причина и субстанция

… их деятельность есть переход в нечто иное, перед лицом ко-

торого они не сохраняют своей свободы … целесообразное

приписывается

… рассудку. Оно обнаруживает разумность …

оно конкретное понятие, сохраняющее объективное различие в

своем абсолютном единстве. Вот почему оно по существу сво-

ему умозаключение в самом себе… Оно равное себе всеобщее

… всеобщая и потому еще неопределенная деятельность …

отрицательное соотношение с самой собой … она непосредст-

венно определяет себя и сообщает себе момент особенности

,

которая как … целокупность формы есть содержание в проти-

воположность положенным различиям формы… С одной сто-

роны, эта рефлексия (форма) есть внутренняя деятельность,

направленная на внешнюю объективность. А именно, цель есть

понятие, к самому себе возвращающееся в объективности… По

своему содержанию цель конечна, хотя по своей форме она

бесконечная субъективность… Конечность

цели состоит в том,

что она имеет перед собой объективный мир (механизмиче-

ский, химический) … ее самоопределяющая деятельность …

непосредственно внешняя самой себе... ей противостоит объ-

ективность, так же как объективность противостоит цели как

целое, еще не определенное целью и не проникнутое его …

движение цели … направлено к снятию… непосредственности

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

183

объекта, и к полаганию объекта как определенного понятием.

Это отрицательное отношение к объекту есть столь же отрица-

тельное отношение к себе, есть снятие субъективной цели. Как

нечто положительное это отношение есть реализация цели, а

именно соединение с ней объективного бытия… Цель есть

внутри самой себя побуждение самого себя. С одной стороны

,

субъективность, определяя себя, делает себя особенностью,

дает себе содержание … субъект цели определяет себе он со-

отнесен с безразличной, внешней объективностью, которая …

должна быть положена как нечто определенное понятием,

прежде всего как средство… Средство есть объект …, оно не в

силах сопротивляться цели в отличие от того, как оно сопро-

тивляется любому

другому непосредственному объекту. По-

этому средство всецело проницаемо для цели … так как в себе

оно тождественно с целью… Его несамостоятельность состоит

именно в том, что оно лишь в себе есть целокупность понятия;

понятие же есть для-себя-бытие. Поэтому характерная черта

объекта в отношении цели … служить ей; она его субъектив-

ность

или душа, которая имеет в нем свою внешнюю сторо-

ну… Цель есть деятельность (а уже не только побуждение и

стремление) именно постольку, поскольку в средстве момент

объективности положен в своей определенности как нечто

внешнее… Деятельность цели через свое средство еще направ-

лена против объективности … и заключается в том, чтобы

быть

безразличной к определенности. Если бы деятельность

состояла опять-таки лишь в том, чтобы определять непосред-

ственную объективность, то продукт был бы в свою очередь

лишь средством, и так далее до бесконечности… Поэтому дей-

ствующая через свое средство цель должна определять объект

не как нечто внешнее; этот объект должен через себя слиться

в

единство понятия… Средство воздействует (на объект) и вла-

стно над ним… Этот процесс есть не более как механический

или химический процесс…, но под властью цели … цель ока-

залась истинным средним членом и единством этого соотно-

шения … средство есть объект, находящийся на стороне цели и

содержащий ее деятельность … отрицательное отношение

це-

лесообразной деятельности к объекту … есть не внешнее от-

ношение, а изменение и переход объективности в самой себе в

цель… То, что цель ставит себя в опосредствованное отноше-

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

184

ние с объектом и вставляет между собой и ни другой объект,

можно рассматривать как хитрость разума… Цель выставляет

объект как средство, заставляет его вместо себя изнурять себя

внешней работой, обрекает его на истощение, и заслоняя им

себя, сохраняет себя от механического насилия. Будучи конеч-

ной, цель имеет конечное содержание … не есть

нечто совер-

шенное в себе и для себя разумное … разумность цели прояв-

ляет себя в средстве … через это внешнее. Постольку средство

выше, чем конечные цели внешней целесообразности… Ору-

дие сохраняется, между тем, как непосредственные выгоды

преходящи. Посредством своих орудий человек властвует над

внешней природой, хотя по своим целям он скорее

подчинен

ей…Телеологический процесс есть перевод понятия в объек-

тивность …оказывается слиянием понятия с самим собою че-

рез само себя… При всяком переходе понятие сохраняется;

например, когда причина становится действием, причина сли-

вается в действии лишь с самой собой; нор в телеологическом

переходе само понятие уже существует как причина, свобод-

ное

по отношению к объективности и ее внешней определимо-

сти… Внешнее, в которое переводит себя цель, уже само по-

ложено как момент понятия, как форма его различения внутри

себя… О телеологической деятельности можно поэтому ска-

зать, что в ней конец есть начало, следствие – основание, дей-

ствие – причина, что на становление уже

ставшего и т.п., т.е.

что вообще все определения отношения, которые принадлежат

к сфере рефлексии или непосредственного бытия, утратили

свое различие… Все объекты, в которых осуществляется

внешняя цель, суть в такой же мере лишь средства к цели. То,

что должно быть употреблено для осуществления той или иной

цели и что

по существу своему должно считаться средством,

есть средство, назначение которого – быть израсходованным.

Но и объект, который должен содержать осуществленную цель

и выступать как ее объективность, тоже преходящ; он точно

так же осуществляет свою цель лишь поскольку он расходует-

ся… Внешняя целесообразность, которая еще только имеет

форму телеологии, достигает лишь средств,

а не объективной

цели, так как субъективная цель остается внешним, субъектив-

ным определением… В осуществленной цели средство исчеза-

ет … между тем, как в реализованной цели объективность вы-

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

185

ступает как возвращение цели в самое себя … осуществленная

цель есть также средство, и наоборот, истина средства заклю-

чается в том, что оно сама реальная цель… В понятии самом

по себе, т.е. в его субъективности … то, что определено как

внешнее ему и безразличное для него, есть скорее оно же само

…

как рефлектированное в себя, есть скорее свое иное. Только

не упуская это из виду, можно понять объективное возвраще-

ние понятие в себя, т.е. его истинное объективирование… Из-

начальная внутренняя внешность понятия, в силу которой оно

отталкивает себя от себя единство, цель и ее стремление вовне

– к объективированию, есть … предполагание

внешнего объек-

та; … эта определение (внешнего объекта) есть самоопределе-

ние, т.е. снятая внешность, положенная как внутренняя уве-

ренность в несущественности внешнего объекта … цель дос-

тигнута в средстве и что в осуществленной цели сохранились

средство и посредствование, есть последний результата внеш-

него отношения цели …, оно представило как свою истину"

(1972, с. 193-207,

т.3, НЛ).

Здесь Гегель показывает внутреннюю целесообразность,

но обращенную вовне. Объект внешний необходим для целе-

создающего субъекта, но для того, чтобы в нем себя утвер-

дить, чтобы удовлетворить внутренне необходимое и выра-

женное в цели.

В цели, порождаемой внутри субъекта, выражена не толь-

ко необходимость его внутреннего бытия (потребность), но

и

свобода в отношении к внешнему, специфика которого важна

не наличностью внешнего, а скрытостью того, что еще необ-

ходимо вывести наружу. Цель ("понятие") как бы обнаружива-

ет в объекте себе соответствующее и устремляет к нему. Но в

этом обнаружении различия между актуальным и возможным

состояниями объекта заключена и зависимость, ограничение

свободы

субъекта, его необходимость в поиске средства для

актуализации необходимого, возможного состояния (см. сх.

110).

субъект бытие до целеполагания

внутренняя

необходимость

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

186

бытие в целеполагании

познание

объекта

целеустремление учет объекта

хитрость использование

разума иных объектов

(средств)

бытие в целедостижении

объективация

цели

возврат к бытию

доцелеполагательному

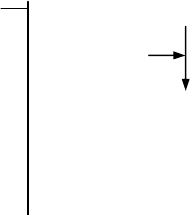

Схема 110

В деятельностном цикле Гегель видит "умозаключение"

как подтверждение понятием самого себя через преобразова-

тельное отношение к объекту. Преобразуя, субъект в то же

время познает объект, так как без познания, без нахождения в

нем атрибутов, позволяющих объекту становиться иным, нет

возможности объективации понятия исходя из возможностей

самого объекта. Нереализация цели

становится проявлением

непознанности объекта. Познание завершается именно в хо-

де преобразования (см. сх. 111).

целеполагание целедостижение

как оформление как преобразование

внутренней необходимости объекта

как констатация соответствия

цели и объекта

как результат учета познание

свойств объекта внешнее

познание

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

187

"внутреннее"

Схема 111

В деятельности субъект осуществляет самоутверждение и

опознавание "внутреннего" раскрываемого, проявляющегося

вовне "внутреннего" объекта, его "понятия". Деятельность ока-

зывается ограничиваемым спецификой объекта самоутвержде-

нием субъекта. Познание подчинено целеполаганию и целе-

достижению, но и само целедостижение возможно лишь бла-

годаря познанию, лишь благодаря необходимости, заклю-

ченной в содержании знания. В психологии

такая цель, кото-

рая сохраняет содержание потребности или такое знание об

объекте, которое содержит соответствующее потребности, на-

зывается мотивом. Потребность не предполагает познание

объекта, а мотив – опирается на познание, но дополняемое

оценкой знания с точки зрения потребности.

Гегель подчеркивает, что цель лишь тогда перестает быть

диктующим, а не познающим фактором,

когда она реализуется.

В реализации, хотя и принудительной, сам объект обнаружива-

ет свою внешне значимую сущность. Поэтому субъект позна-

ет сущность объекта в деятельности и за счет обнаружения,

внешней фиксации ее внешней проявленности, и путем на-

сильственной актуализации.

Для субъекта деятельности трансформация объекта, его

промежуточные состояния дают познавательное раскрытие

объекта, но

эти состояния важны не сами по себе. Они пред-

стают для субъектной оценки как средства прихода к "под-

линному" состоянию. "Средство" или промежуточное состоя-

ние остается полностью подчиненным цели и целедостиже-

нию. Оно нужно не само по себе, а как условие для достиже-

ния необходимого. В то же время оно

тождественно части со-

держания цели. То, что промежуточный продукт выступает

как средство для последующего преобразования, показывает и

необходимость "объективности" в нем, без которой нельзя

осуществить переход к иному состоянию, и ненужности в этой

объективности, что ведет к устранению "объективности", не

соответствующей еще ее сущности, усматриваемой деятелем.

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

188

Противоречие снимается тогда, когда эта новая "объектив-

ность", конечный продукт, соответствует сущности. Объект

"сливается со своим понятием".

В то же время Гегель обсуждает и средство как внешний

объект, воздействующий на объект как исходный материал

или промежуточный продукт. Он не только своим устройством

подчинен цели, но и способом бытия во взаимодействии

с

преобразуемым. Его удел – "расходовать себя ради цели".

Средство становится "средним" в отношениях между целью и

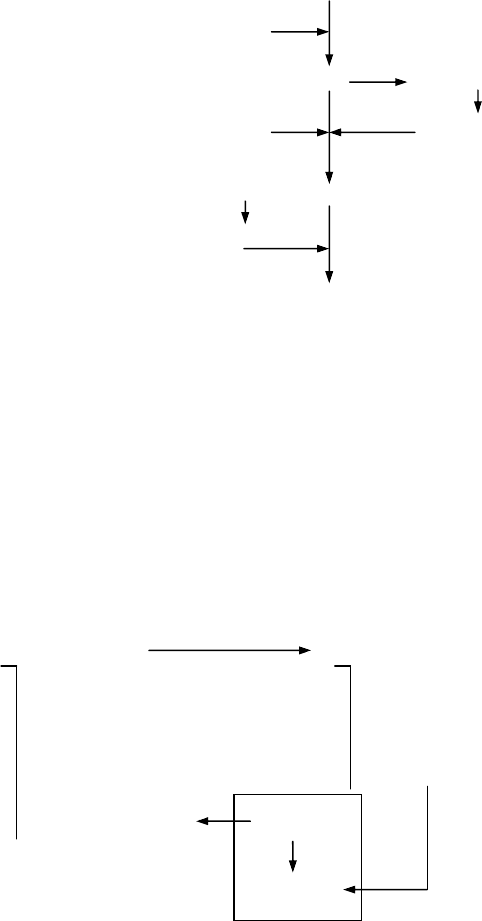

объектом (см. сх. 112).

средство

цель – средство – объект

несоответствие соответствие

"хитрость разума"

< цели и объекта >

Схема 112

Средство "изнуряет" преобразуемый объект, "изнуряясь",

но "сохраняя" цель. Этим подчеркивается функция средства,

которое на себя берет превратности взаимодействия с пре-

образуемым объектом. Средство, взяв на себя подобные функ-

ции, выходит за рамки целедостижения. Оно становится зна-

чимым само по себе, так как оно "выше, чем конечные цели".

Предназначенное для

многих целедостижений средство долж-

но быть "сохранным". Именно средство позволяет человеку

"властвовать" над природой.

Однако внешнее преобразование, когда объекту навязыва-

ется воля субъекта, является одним из типов "умозаключе-

ния". Понятие переводится в объективность. Но Гегеля инте-

ресует активное бытие понятия в самом объекте. Именно

тогда в чистоте реализуется принцип телеологичности

, по-

скольку здесь осуществляется "слияние с собой через себя".

Высшая форма умозаключения усматривается такой, когда

нет отчужденной от объекта "внешности" и в функции "внеш-

него" выступает сам же объект, подобное возможно лишь для

саморазвивающегося объекта, для универсума, имеющего в

цикле бытия (пульсация: разотождествление – отождествле-

ние) фазу развертывания свойств, их

актуализации и фазу

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

189

свертывания, перевод в потенциальность этих же свойств.

Высшая форма мышления, предназначенная для показа ре-

зультатов истинного познания, выражает содержание именно

таких онтологий. В них понятие (как сущность) является ис-

ходной причиной, "свободной к объективности" или к прояв-

лениям сущности. Понятие является источником "целей" или

проектов промежуточных состояний в линии развития. А

сама

объективность появляется как порожденное понятием. Поэто-

му в результате "преобразований" происходит не обнаружение

иного, чем в начале, а возвращение в начало, в основание, к

причине и т.п. Внешняя деятельность, привычная в прак-

тике, является лишь прототипом "внутренней деятельно-

сти" сущности. В этой деятельности сам объект, в рамках сво

-

ей сущности и ее проявлений, в ходе разотождествления внут-

ри себя порождает противоположность себя и пользуется им

как средством для "трансформации", развития себя (см. сх.

113).

Схема 113

Истинность тесно связывается Гегелем не только с поня-

тием как основание, но и с его проявлениями, основанные в

соответствие с требовательностью основания. Объективация

понятия предстает как "идея".

"Движение цели достигло теперь того, что момент внеш-

ней проявленности не только положен в понятии и понятие

есть не только долженствование и стремление, но как конкрет-

ная целокупность тождественно с непосредственной объектив-

ностью … через него (тождество) как само себя снимающее

1

1

1

2

2

3

3

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

190

опосредствование оно есть эта простая непосредственность …

понятие состоит в том, чтобы как для-себя-сущее тождество

быть отличным от своей в-себе-сущей объективности … в этой

внешней целокупности быть ее самоопределяющим тождест-

вом. Как такое, понятие есть теперь идея… Идея есть адекват-

ное понятие, объективно истинное или истинное, как таковое.

Если

чем-либо истинно, оно истинно через свою идею … Кант

считает идею чем-то необходимым, целью, которую следует

ставить себе как прообраз для некоего максимума, стремясь

как можно больше приблизить к ней состояние действительно-

сти. Но … идея есть единство понятия и объективности, т.е.

истинное, то ее следует рассматривать не только

как цель …, а

так, что все действительное есть лишь постольку, поскольку

оно имеет внутри себя идею и выражает ее. Предмет, объек-

тивный и субъективный мир не только должен вообще совпа-

дать с идеей, но сама суть совпадения понятия и реальности;

реальность, не соответствующая понятию, есть просто явле-

ние, нечто субъективное, случайное

, произвольное, что не есть

истина… Конечные вещи конечны, поскольку они в самих себе

имеют реальность своего понятия не полностью, а нуждаются

для этого в других … самое высшее, чего они достигают со

стороны этой конечности – это внешняя целесообразность…

Понятие, как таковое, само уже есть тождество себя и реально-

сти… Понятие, достигнув

поистине своей реальности, есть аб-

солютное суждение, субъект которого как соотносящееся с со-

бой отрицательное единство отличает себя от своей объектив-

ности … соотносится с ней через само себя и есть поэтому са-

моцель и импульс; именно в силу того субъект не имеет объек-

тивности непосредственно в себе самом … его объективность

есть

реализация цели, объективность которой положена дея-

тельностью цели и как положенность имеет свою устойчивость

и свою форму лишь как проникнутые ее субъектом. Как объек-

тивность она имеет в самой себе момент внешности понятия …

и являемости, исчезающая от того, что возвращается в отрица-

тельное единство понятия… Она (идея), во-первых, простая

истина, тождество понятия и объективности как всеобщее …

во-вторых, есть соотношение для-себя-сущей субъективности

простого понятия в его отличной от нее объективности… Тож-

дество идеи с самой собой составляет одно с процессом;

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

191

мысль, освобождающая действительность от видимости бес-

цельной изменчивости и преображающая ее в идею … идея,

ввиду свободы, которой понятие достигает в ней, имеет внутри

себя и самую острую противоположность; ее покой состоит в

твердости и уверенности, с которыми она вечно порождает эту

противоположность и вечно ее преодолевает и в ней сливается

с

самой собой … понятие как всеобщность … делает внешнее

всеобщностью, полагает свою объективность как равенство с

самим собой… Идея есть идея истинного и благого как позна-

ние и воля… Дух познает идею как свою абсолютную истину

…бесконечную идею, в которой процесс познания и действо-

вания уравнялись друг с другом и которая есть

абсолютное

знание о самой себе" (1972, с. 207-215, т.3, НЛ).

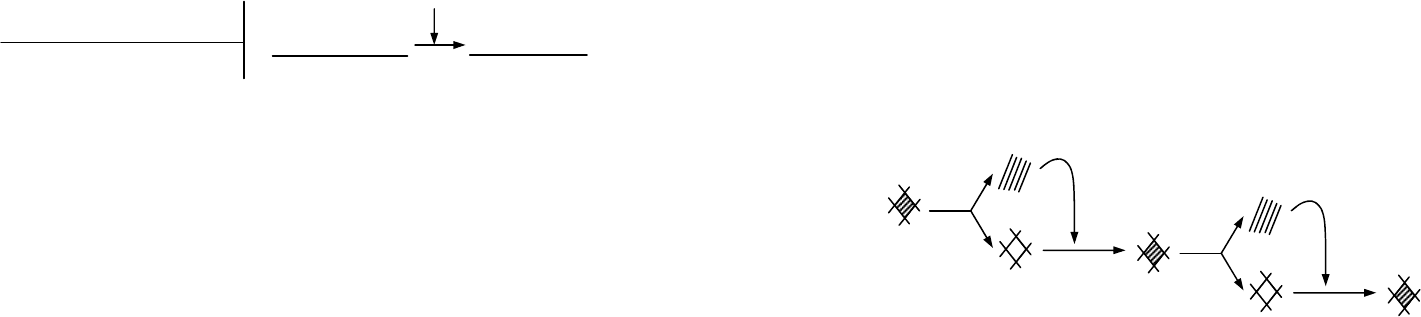

В данных характеристиках "идеи" показаны источники

требований к "объективному", онтологическому мышлению.

В нем преодолена зависимость подбора и комплектования

предикатов от материала содержаний субъекта мысли, с од-

ной стороны, и зависимость комплектования, структурной ор-

ганизации цепи предикатов от умыслов самого мыслителя (см.

сх. 114).

Схема 114

Предикативная структура строится, в третьем случае, ос-

новном для Гегеля не исходя из эмпирического материала не-

посредственно, не в силу субъективных умыслов, а "под дав-

лением" самого идеального объекта, возникающего в онто-

∑

P

S

Р

1

– Р

2

– Р

3

I S

II

Р – Р – Р

Р – Р – Р

∑

P

∑

P

III

Р – Р – Р

∑

P

S (P – P – P)

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

192

логическом мышлении. Мышление перестает быть формаль-

ным механизмом и внешним средством для содержания. На-

оборот оно полностью "подчинено" самодвижению содер-

жания. Мышление показывает путь содержания, в котором

заключены противоречия между статикой ("в-себе бытие") и

динамикой ("для-себя бытие"), энергия динамизации, где ко-

нечный результат предопределен началом, а начало – конеч-

ным результатом, где в каждом переходе возникает противо-

речие сохранения более абстрактного этапа и "несогласием"

приостановки конкретизации, так как начало – это сжатая,

потенциальная форма бытия всего самораскрытия и кон-

ца и ее сущность и состоит в том, чтобы раскрываться.

Объективностью Гегель называет раскрытое, актуальное бы-

тие потенциального, субъективного "души" этой объективно

-

сти.

На уровне "идеи" понятие полностью преодолела случай-

ность в мыслительном конструировании "объекта". Оно стало

соответствовать функции понятия как истинного бытия сущно-

сти. Цель ставит субъект, мыслящий "внешний" объект и этим

очищающий созерцательное в знании за счет усмотрение

сущности, "глубины" в знании, основания и источника внеш-

них проявлений и возможности

их регистрировать. Гегель го-

ворит о рефлексивности познающего мышления, когда не со-

зерцание является источником истинного знания, а именно

субъект мыслящий, ставящий и достигающий цели в познаю-

щем мышлении. Но этот субъект может отойти от внешнего

характера преобразования материала созерцаний, от введения

целей и, следовательно, от порожденных им гипотез о

сущно-

сти, которые он не только и не столько опознает в рассмот-

рении созерцательных содержаний, сколько проходит сквозь

их объектную внешность. Рефлексия позволяет субъекту нахо-

дить в объекте сущность за счет ухода от субъективного про-

извола, за счет подчинения себя и своих рефлексивных воз-

можностей логике объекта. Эта субъективность в форме

объ-

ективности и является исходным основанием рассмотрения

пути познания. Гегель передает творческую энергию субъек-

тивности самому объекту и, в том числе, свой способ движе-

ния объекта на пути к подлинной раскрытости. Уже объект

имеет "свои цели", свою исходную сущность с ее стремлени-

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

193

ем к объективации. Но это уже не случайная субъективность,

а источник движения объекта в своей логике развивающего

бытия. Объект диалектически самоотносится и самополагает

себя.

Фактически весь путь прихода к истине Гегель соотносит

с анализом все более сложных и совершенных механизмов,

использование которых рассматривается в реализации позна-

вательной функции. Эти механизмы суть

механизмы рефлек-

сивного характера, прототипом которых выступают сознание и

самосознание. Их активная, "деятельностная" природа порож-

дает переход и противоречие между познавательной, пробле-

матизирующей и нормативной функциями в рефлексии, проти-

воречие самого духа, самовыражение которого компенсируется

познанием и внутренним учетом внешнего. Дух, по Гегелю,

имеет форму умозаключения. Но только тот тип

совмещения

разнонаправленных начал, который использует, но преодоле-

вает изолированные ориентации в отношении "внешнего" (по-

знание – сохранение и преобразование – несохранение), только

этот тип умозаключения ведет к раскрытию истины и истинно-

го бытия, включенности части в бытие целостности. Здесь и

реализуется высшая форма телеологичности – самодвижение

"идеи" как достижение ею же поставленных целей

с использо-

ванием самой себя в целедостижении, часть может лишь под-

чиняться подлинности движения целого и в меру вписанности

в это движение иметь свое истинное бытие. Только те требова-

ния, которые исходят от самого целого, являются условиями

истинного бытия частей и всей целостности в процессе реали-

зации требований. Познавший истину и

подчинившийся ей

существует подлинно свободно и истинно.

Гегель постоянно обсуждает природу духа, так как именно

он, дух, в своем существовании демонстрирует свою самостоя-

тельность в самораскрытии и показывает общий тип объекта

познания, применительно к которому можно применит крите-

рии истины и истинного знания. Сам механизм мышления,

анализируемый Гегелем как механизм

познания, является ис-

точником критериев. Но он же является и соответствующим

проявлением духа. Поэтому анализ мышления и анализ духа

в целом ведут не только к появлению критериев истинного

знания и познания, но и к внесению этих критериев в со-

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

194

держание бытия всех иных объектов познания. В них отсле-

живается уровень проявленности тех же качеств. Тем более

что все существующее рассматривается как порождение все-

общего духа. Если в начальных фазах развития "являющийся

дух противопоставлен себе, своей сути", то затем он снимает

свою отчужденность внутри себя.

"Высшая же истина такой формы –

это дух для себя, для

которого в себе сущий предмет, данный сознанию, имеет фор-

му собственного определения духа, - формы представления

вообще; этот дух … пребывает внутри себя и в своей форме

бесконечен… Идея духа, составляющая предмет логики, нахо-

дится уже внутри чистой науки … в логической идее духа Я

тотчас же таково, каковым

оно обнаружилось из понятия при-

роды как ее истина, свободное понятие, которое в своем суж-

дении есть предмет для себя, - понятие как его идея. Но и в

этом образе идея еще не завершена … она еще идея в своей

субъективности и тем самым в своей конечности вообще. Она

цель … еще только

ищет истинное … субъект превращает его

(предмет) в определение понятия; именно понятие действует в

предмете, соотносится в нем с собой и, сообщая себе в объекте

свою реальность, находит истину… Познающий субъект соот-

носится… с внешним миром, но соотносится с ним в абсолют-

ной достоверности самого себя, чтобы свою реальность в себе

самом, эту формальную истину, возвысить до реальной исти-

ны. В своем понятии он обладает всем существом объективно-

го мира; его процесс состоит в полагании для себя конкретного

содержания этого мира как тождественного с понятием" (1972,

с. 240-242, т.3, НЛ).

Дух самополагаем и находится "внутри себя", когда в

нем полагается объектное содержание. Если

напомнить пе-

реход от ситуационной фиксации в рефлексии к концептуаль-

ному конструированию и вообще переход от эмпирического к

теоретическому, то данное обстоятельство очевидно. Так же

естественна и необходимость проверок теоретических кон-

струкций на их содержательность без смены конструктив-

ной формы бытия рефлектирующего мышления. Субъектив-

ная истинность, гипотеза, "ищет истинное в предмете

" и ста-

новится в подтверждении объективной истинностью. Одна-

ко подтверждение историческое, в реальной практике Гегель

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

195

заменяет внеисторическим, логическим аналогом, где только и

появляется "сама по себе" истинность.

Поскольку преодоление средственности механизма мыш-

ления, придание ему содержательности и "объективности"

проходит путь, то Гегель стремится показать этот путь.

"Субъективная идея есть, прежде всего, импульс. Ибо она

есть противоречие понятия – иметь себя предметом …, однако

так, чтобы предмет не

выступал как иное, самостоятельное по

отношению к нему… Импульс имеет поэтому определенность

– снять свою собственную субъективность … наполнить ее со-

держанием мира, который предположен субъективностью им-

пульса … но его для-себя-бытию противостоит предполагание

им некоторого в себе сущего мира … понятие есть ввиду этого

импульс к снятию этого инобытия и к

созерцанию в объекте

тождества с самим собой… Это влечение есть потому влечение

к истине … более определенный смысл истины в том, что она

истина для субъективного понятия или в нем, в знании… Тео-

ретична эта реализация понятия постольку, поскольку оно как

форма есть еще определение чего-то субъективного, имеет оп-

ределение

для субъекта – быть его определением. Так как по-

знание есть идея как цель… Это познание (конечное) есть про-

тиворечие…, заключающееся в том, что эта истина, которая в

то же время не должна быть истиной … не познает вещи-в-

себе" (1972, с. 242-244, т.3, НЛ).

Тем самым, если мыслитель не озабочен содержательно-

стью своих

мыслительных конструкций, то ему остается лишь

быть формалистом и не претендовать на истину. Стремящийся

к истине должен иметь "импульс" объективации конструк-

ций мысли. В конструкции (предикате) источником выступает

воля мыслителя и потому от него зависит и убеждение о дос-

тигнутости соответствия субъекту мысли. В этой убежденно-

сти и состоит ограниченность

субъективной идеи. Гегель об-

суждает переход субъективной идеи в тот этап деперсонифи-

кации, когда можно говорить о научном знании.

"… единичность составляет содержание научного положе-

ния … в научном положении … представлена идея, которая

есть единство понятия и реальности. Но рассматриваемое

здесь познание, занятое еще поисками … реальность при нем

еще не проистекает из

понятия … не познано само единство

Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие

196

понятия и реальности… Научное положение есть ... синтетиче-

ское в предмете, поскольку отношения его определенностей

необходимы, т.е. основаны на внутреннем тождестве понятия.

Синтетическое в дефиниции и членении есть принимаемая из-

вне связь; найденному в наличии придается форма понятия, но

как найденное в наличии все содержание лишь показывается;

научное же положение должно

быть доказано … познание от-

личается от просто восприятия и представления формой поня-

тия вообще, которую оно сообщает содержанию; это оно осу-

ществляется им в дефинициях и членении … содержание на-

учного положения проистекает их понятийного момента еди-

ничности … в единичности понятие перешло в инобытие, в

реальность, благодаря чему оно становится идеей …

синтез

уже не имеет своим обоснованием форму понятия; он соеди-

нение разных моментов. Еще не положенное этим единство

следует еще выявить, и потому доказательство становится

здесь необходимым самому этому познанию… Эти соотноше-

ния (определенностей) могут быть либо недостаточными …,

либо … охватывает все содержание реальности… Доказатель-

ство содержит опосредствование того, что в теореме

выражено

как взаимосвязанное; только через это опосредствование ука-

занная связь являет себя как необходимая… Доказательство –

это не генезис отношения … доказательство – для субъектив-

ных целей познания … налицо внешняя рефлексия, идущая

извне вовнутрь… Средний термин, то третье, в чем связанные

в определении представлены в своем единстве и что составля-

ет нерв доказательства …

нечто такое, в чем эта связь обнару-

живает себя … основание, есть субъективное основание, из

которого природа вещей проистекает только для познания…

Из-за несоответствия предмета субъективному понятию идея

еще не достигает истины в этом познании" (1972, с. 268-280,

т.3, НЛ).

В научном знании, как мы видим, совмещается введение

абстракций (понятий, определенностей) и их

синтезирование

под непосредственным давлением материала созерцаний и

субъективной воли познающего. Синтезирование многих абст-

ракций не гарантирует полноты и необходимости в содержа-

нии синтетических абстракций. Это все еще гипотезы. Доказа-

тельность зависит от фиксированного материала, соотнесен-

I. Гегель: Мышление, метод, развитие и культура

197

ность которого с понятиями позволяет находить "глубину"

этого содержания. Абстракция в подтверждении гипотез (абст-

рактных утверждений) получает свою "единичность". Грани-

цы между абстракциями преодолеваются содержательным

чтением абстрактных схем, объективацией. Следовательно,

появляется "среднее", относительно которого находят оправ-

дание отдельные абстракции. Эта соотнесенность с "объект-

ным заместителем" составляет нерв доказательства. Однако

заместитель

строится "субъективно", в рамках субъектив-

ной логики. В том и состоит ограниченность научного знания.

Гегель показывает затем отход от субъективности во внешнее,

субъективному познавательному самовыражению, практиче-

ское отношение к объекту, чтобы в учете объектности найти

подтверждение и дополнительное приближение к истинному

знанию.

"В теоретической идее субъективное понятие как всеоб-

щее …

лишенное определений противостоит объективному

миру, из которого он черпает определенное содержание и на-

полнение. В практической же идее это понятие как действи-

тельное противостоит действительному … определенность,

содержащаяся в понятии, равная ему и заключающая в себе

требование единичной внешней действительности, есть благо.

Оно выступает с достоинством чего-то абсолютного, ибо оно

целокупность

понятия внутри себя, объективное, имеющее в то

же время форму свободного единства и субъективности… Эта

идея – побуждение, поскольку это действительное еще объек-

тивно … ее побуждение реализовать себя состоит в том, чтобы

сообщить себе не объективность, - ее она имеет в самой себе, -

а лишь эту пустую форму непосредственности. Деятельность

цели направлена

не на себя, для принятия в себя некоторого

данного определения и для усвоения его, а скорее для полага-

ния своего собственного определения и для сообщения себе

реальности в форме внешней действительности посредством

снятия определенности внешнего мира … осуществление (бла-

га) сообщает ему внешнее наличное бытие; но так как (оно)

определено только как

само по себе ничтожно внешнее, то

благо достигло в нем лишь случайного разрушимого личного

бытия … само осуществление блага сталкивается с препятст-

виями и … остается некоторым долженствованием… Практи-