Заика В.И. Очерки по теории художественной речи

Подождите немного. Документ загружается.

Очерки по теории художественной речи_

112

нельзя знать произведение. С учетом разведения полагаем недопус-

тимым употребление сочетания «восприятие художественного про-

изведения», но только «восприятие художественного текста». Пе-

рефразируя Р. Барта, можно сказать, что создание произведения –

акт одноразовый [Барт 1989: 418].

Мы еще вернемся к этому разграничению в Гл. 5, а примени-

тельно к рассматриваемому здесь плану выражения отметим, что,

пожалуй, самое заметное, что отличает названные объекты, – это

линейность. Текст линеен – произведение нелинейно. Многочис-

ленные ЛАХТы – это разные программы рассмотрения устройства,

организации линейности текста.

Приведем определение текста, которое бы удовлетворяло зада-

чам доказательства выдвинутой гипотезы. Из определений, вклю-

чающих наборы признаков объекта, нам близки те, в которых есть

момент телеологический, о

котором говорил М. М. Бахтин, рассуж-

давший о тексте как объекте гуманитарного исследования. Это вы-

шеприведенные определения В. А. Лукина, И. Р. Гальперина или

В. Г. Адмони: «художественный текст – это возникающее из специ-

фического (эгоцентрического) внутреннего состояния художника

душевное чувственно-понятийное постижение мира в форме рече-

вого высказывания», которое «стремится

к тому, чтобы стать вос-

производимым, то есть оказаться текстом» [Адмони 1994: 120]. Ос-

новываясь на подобных дефинициях, мы определяем текст как ли-

нейную форму, посредством которой представлен нелинейный ху-

дожественный мир. Мир создан автором, это состояние художест-

венного мира для описания эстетической реализации языка мы в

дальнейшем будем называть художественной моделью, а

то со-

стояние художественного мира, которое возникает в сознании чита-

теля, – референтным пространством. Своего рода «посредником»

между художественной моделью и референтным пространством яв-

ляется текст, отсюда текст – это последовательность знаков, в

которой реализована художественная модель для создания ре-

ферентного пространства.

Созданию референтного пространства способствует то, что по-

следовательность знаков обладает

некими признаками. Обычно в

определениях выделяют два главных признака: цельность и связ-

ность. Цельность рассматривается в пределах рассуждений о плане

содержания, связность – в пределах рассуждений о плане выраже-

Глава 3 План выражения _

113

ния. Именно связывание обеспечивает ту затрудненную форму, ко-

торая специфична для художественной словесности. Поскольку свя-

зываемые знаки обладают многочисленными признаками, сущест-

венными для эстетической реализации, мы обратимся к проблеме

вербального знака.

3.2. Особенности знака в художественной речи

Организующий признак искусства, которым

последнее отличается от других семиологиче-

ских структур, – это направленность не на оз-

начаемое, а на сам знак.

Тезисы Пражского лингвистического кружка

Для исследователя художественной речи проблема знака счита-

ется существенной уже по той причине, что он имеет дело с образ-

ами, символами, эмблемами, наконец, словами, которые являются

сущностями семиотическими. Да и сам текст часто понимается как

знак, знак со сложно соотносимыми планом содержания и планом

выражения [Жолковский, Щеглов 1996: 291], [Иванов 1976: 138]

[Кожевникова 1970: 39] [Кумлева 1988: 65], [

Лотман 1994: 63],

[Москальская 1981: 12], [Мукаржовский 1994: 192], [Смысловое

восприятие 1976: 36–37] и мн. др.

Справедливо отмечено, что именно семиотический угол зрения

способствует последовательному сближению исследований языка и

литературы [Степанов 1983: 6]. И. И. Ревзин с помощью модели

знака конкретизирует понятие остраннения: «им обозначается осо-

бенность поэтического построения, состоящая в том, что связь ме-

жду означаемым и означающим, стертая

или скрытая в повседнев-

ном языке, разрывается и тем самым становится явной» [Рев-

зин 1977: 209]. Кроме того, уточнение понятия знака необходимо

для рассмотрения современных эстетических практик, например

словесности постмодернизма с его «семиотическим уклоном» [Ро-

зин 2001: 8] .

При объяснении самоценности поэтической речи и самоценно-

сти поэтического слова оказываются актуальными все аспекты зна-

ка, которые

так или иначе затрагивались в процессе становления

семиотики начиная с античности, с оппозиции собственно имен

(фюсей) и имен по установлению (тесей).

Очерки по теории художественной речи_

114

Для демонстрации различий языкового и поэтического знака,

необходимость чего отмечали многие (Ю. М. Лотман,

Н. И. Балашов, М. Б. Храпченко, Н. К. Гей и др.) требуется надеж-

ная модель знака. Поскольку знак поэтический при всех своих зна-

чительных отличиях происходит из знака коммуникативного, для

установления его специфики нужна надежная модель

знака комму-

никативного.

Принципиальная модель собственно эстетического знака, де-

монстрирующая на основе треугольника Огдена–Ричардса меха-

низм возникновения словесной образности, представлена

Л. А. Новиковым. Знак имеет двухъярусную структуру: вершина

семантического треугольника, то есть смысл

1

знака обычного явля-

ется правым углом основания надстраиваемого треугольника, то

есть объектом

1

: «…узуальный смысл объекта первичной модели-

рующей системы предстает как художественно, эстетически моде-

лируемый объект вторичной моделирующей системы, наделенный

поэтической внутренней формой. Значение первичного знака как бы

«переводится» в значение вторичного, эстетически отмеченного

знака» [Новиков 1994б: 4, 5].

Эта модель идеально подходит для описания семантики как

конкретного тропа, так и любого словесного образа

, то есть для

описания языка как средства выражения эстетической семантики.

В схеме точка соединения треугольников демонстрирует

«стык» первичной и вторичной моделирующих систем (смысл

1

≈

объект

2

). Таким образом, язык в ситуации его эстетической реали-

зации становится не только средством выражения образа, но и объ-

ектом изображения. То есть речь идет о вышеупомянутой направ-

ленности на сообщение.

Представители Льежской группы специфику поэтической речи

объясняли с помощью треугольника так: «для поэзии треугольник

Огдена–Ричардса теряет свою значимость. Литературное

сообщение

самодостаточно, оно как бы совмещает две вершины, лежащие в

основе треугольника: поэтическая направленность текста проявля-

ется в стирании вещи посредством слова» [Общая ритори-

ка 1986: 60].

Ян Мукаржовский (в целом определяя эстетическую функцию

как разновидность знаковой функции), тоже понимал эстетический

знак не как средство, а как знак-объект. Однако собственно эстети-

Глава 3 План выражения _

115

ческим знаком он считал художественный текст, который «не воз-

действует на действительность», а «проецируется в нее» [Мукар-

жовский 1994: 156]. Признак художественной речи, а значит, и по-

этического знака, называемый самоценностью, характеризует не

аксиологическую сторону знака, а именно то, что знак есть объект

изображения при сохранении им функции средства изображе-

ния. Причем

эта принципиально важная объектность эстетического

знака является, во-первых, свойством всей художественной речи (не

только образных слов, но и т. н. «упаковочного материала»), а во-

вторых, объектность касается как лексической семантики, так и

грамматических, эпидигматических, сочетаемостных, фонетических

и пр. свойств слова, то есть «объектен» весь знак. Для характери-

стики этих

свойств поэтического знака мы воспользуемся моделью

на основе схемы знака в концепции Ф. де Соссюра [Соссюр 1977:

99, 147].

3.2.1. Двустронность знака и расширительное

понимание плана выражения

Известно, что признаки знака, определенные Ф. де Соссюром,

трактуются по-разному. На семиотическом симпозиуме Р. Якобсон

заметил, что принцип произвольности языкового знака сам оказался

произвольным [Якобсон 1965: 396]. Не является странным, что

«произвольными» оказались и иные свойства знака, двустронность,

линейность и др.

Двусторонность – принципиальный признак знака. Ф. де Сос-

сюр заменил термин

знак термином сема, который позволял «из-

бежать отрыва звуковой стороны знака от его понятийной стороны

и придания преобладающего значения одной из сторон. Это слово

[сема] представляет знак как целое, то есть и знак, и его значе-

ние…» [Соссюр 1990: 148–149].

Двусторонность, как и иные признаки, может пониматься рас-

ширительно, например, у Г.

В. Колшанского, который отметил,

кроме двусторонности знака «по природе», так как он «материален

и идеален», также двусторонность по гносеологической основе

(«конкретная и всеобщая сущность предметов»), а также двусто-

ронность по функции (знак «обслуживает индивидуум и коллек-

тив») [Колшанский 1984: 30].

Очерки по теории художественной речи_

116

Пожалуй, самое распространенная вариация этого свойства

знака состоит в том, что, говоря о двустороннем характере знака ес-

тественного языка, обычно планом содержания считают его семан-

тику, а планом выражения – материальный носитель (двусторон-

ность «по природе» у Г. В. Колшанского). Например, «если в язы-

ковом знаке различать тело знака (означающее) и

значение (озна-

чаемое), то о теле можно сказать, что оно обладает природными и

социальными (функциональными) качествами. Природная субстан-

ция тела знака безразлична для его функционирования», «коммуни-

канты транслируют только тела знаков – звучащие и письменно за-

фиксированные слова» [Общение. Текст. Высказывание 1989: 12–

13].

«Само понятие знака включает квалификацию его как матери-

ального явления

и вместе с тем указывает на обусловленность само-

го существования знака соотнесенностью его формы с идеальным

содержанием» [Стернин 1979: 7]. В определении И. А. Стернина

слово – это «неразрывное единство звучания и сопутствую-

щего ему значения. Взаимопредполагаемость звучания и значения

позволяет назвать знаком это единство в целом» [Стернин 1979: 8].

Предостережение от примитивного понимания материальности

(«…значение "не входит" в материальный комплекс, а существует

вне его») не отменяет того, что план выражения в этой трактовке

материален: «две эти самостоятельные сущности – материальный

комплекс и идеальное содержание – объединяются в диалектиче-

ское единство, создавая двустороннюю единицу – знак. Значение

входит в знак как двустороннюю единицу, но не входит в звуковую

оболочку знака» [Стернин 1979: 8].

Согласно Ф. де Соссюру в знаке все психично, весь двусторон-

ний знак: и план содержания (интенсионал, лексическое значение)

и акустический образ экспонента [Соссюр 1977: 99].

А. А. Уфимцева, признавая психический характер знака, полагала

противопоставление материальной формы знака идеальности ее

образа нерелевантным, а спор о том, материален или идеален знак –

беспредметным

[Общее языкознание 1970: 112]. Вместе с тем в оп-

ределении, данном в ЛЭС, знаком является «материально-

идеальное образование (двусторонняя единица языка), репре-

зентирующее предмет, свойство, отношение действительности […].

Знак языковой представляет единство определенного мыслительно-

Глава 3 План выражения _

117

го содержания (означаемого) и цепочки фонематически расчленен-

ных звуков (означающего). Две стороны знака языкового, будучи

поставлены в отношение постоянной опосредованной сознанием

связи, составляют устойчивое единство, которое посредством чув-

ственно воспринимаемой формы знака, то есть его материаль-

ного носителя, репрезентирует социально приданное ему значе-

ние» [ЛЭС 1990: 167] (разрядка наша – В. З.). В

другой статье эн-

циклопедии о соссюровском психическом характере знака сказано

как об одной из непоследовательностей его знаковой теории: «те-

зис о психическом характере обеих сторон знака проистекает из то-

го, что физические свойства словесного знака, обнаруживаемые

только в актуальной речи, им не рассматривались» [ЛЭС 1990: 168].

Хотя в статье «Означающее» [ЛЭС] оно

определяется как

«формальная сторона языкового знака» и отмечается, что Ф. де

Соссюр указывал на психический его характер, в целом в описаниях

знака для читателей, не знающих о беспредметности спора о мате-

риальности / идеальности знака, нет полной ясности относительно

его плана выражения (это материальный носитель, или только его

образ, или что

-то еще?) [ЛЭС 1990: 343]. В. В. Иванов подчеркива-

ет: «…все стороны знака находятся внутри человека, за исключени-

ем выводимых из человека, которые и нужны для объективации

знака вовне» [Об итогах 1987: 7]. Воспринимаемым физическим

(материальным) объектом можно считать только собственно экс-

понент, так называемое «тело» знака (у Ф. де Соссюра: sôma – греч.

тело).

Считая

, что представление о двусторонности знака как о его ге-

терогенности, гибридности является заблуждением, О. В. Лещак

отмечает, что «обе стороны знака однородны в онтическом отно-

шении – это информация», и делает существенное замечание отно-

сительно природы двусторонности: «знак состоит из плана содер-

жания и плана выражения, потому что он двусторонен. А

двусторо-

нен он потому, что является семиотической функцией, перемен-

ной предметно-мыслительной и предметно-коммуникативной дея-

тельности. Одним источником происхождения знака является по-

знавательная деятельность общественного индивида, а вторым – его

сигнальное общение с другими членами этого же социума» [Ле-

щак 1996: 149].

Очерки по теории художественной речи_

118

Даже если план выражения понимается как информация, то

только как акустико-графическая информация (акустико-

графический образ). Билатеральное представление о знаке позволя-

ет рассмотреть план выражения более подробно.

Так, О. В. Лещак подчеркивает, что в знаке содержится два типа

информации: «информация о картине мира и информация о комму-

никативных средствах сигнализации».

Он утверждает, что планом

выражения речевого знака является не только акустический образ:

«К языковым средствам выражения (средствам вербальной коди-

ровки смысла) относятся не только и не столько фонематические

единицы, сколько весь комплекс средств языковой деятельности,

как то: стилистическая, синтаксическая, синтагматическая сочетае-

мость знака с другими знаками, морфологическая, словообразова-

тельная, фонетическая,

графическая и другая сочетаемость струк-

турных элементов формы знака…» [Лещак 1996: 148]. Расшири-

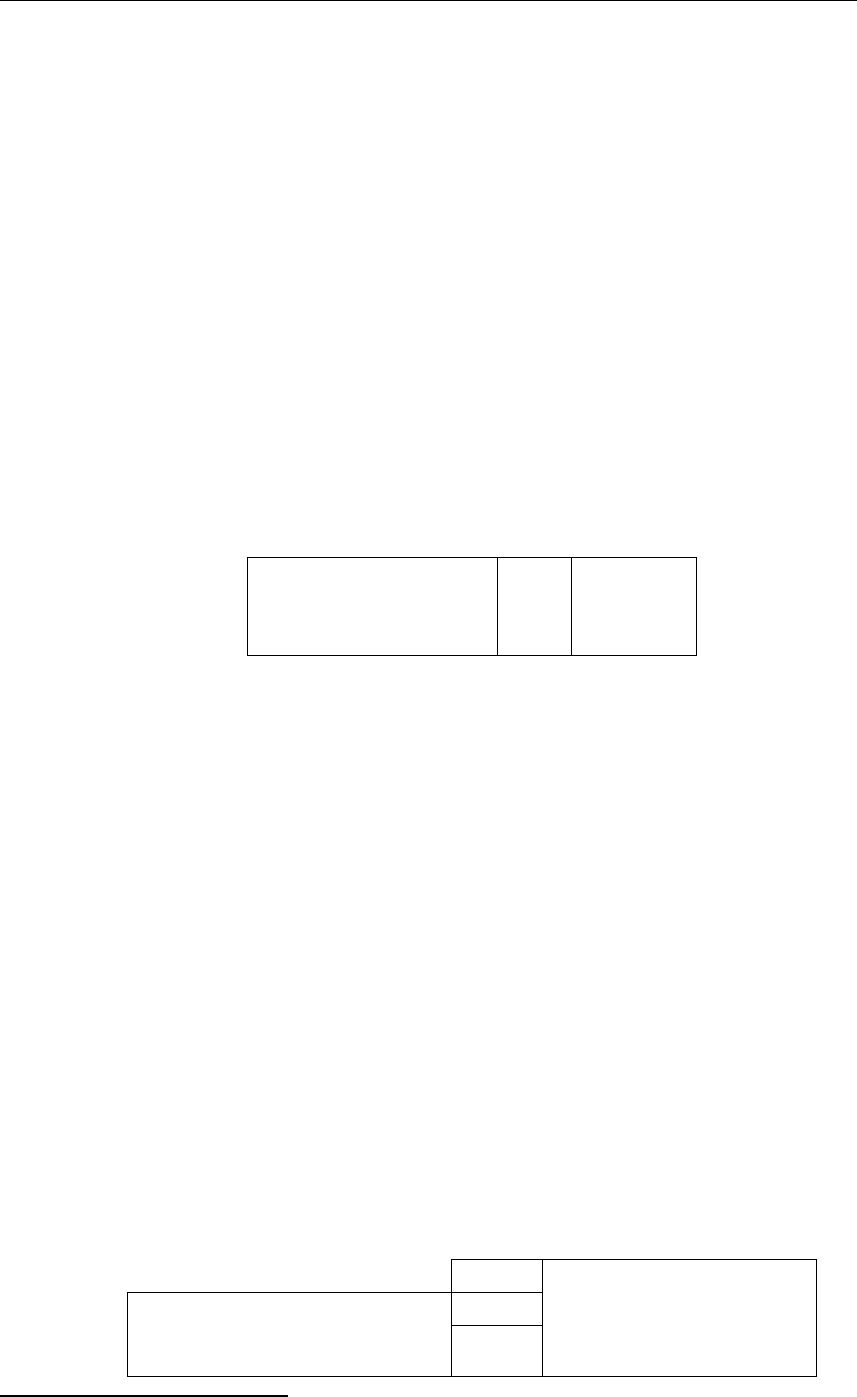

тельное видение плана выражения упрощенно представим в схеме:

Схема 1

План

содержания

Лексическое значение (лексическая семантика)

План

выражения

Синтагматические свойства (сочетаемость)

эпидигматические свойства («внутренняя форма»)

морфологические свойства (грамматическая информация)

синтаксические свойства (синтаксическая информация)

стилистические свойства (маркированность)

акустико-артикуляционные и графические свойства

Итак, план выражения отнюдь не материален, он информативен

и очень разнообразно информативен. Материален же только экспо-

нент, тело (греч. soma).

Расположение типов информации в пределах план выражения

здесь не является принципиальным. Однако нам представляется,

что, наиболее близкой к верхней границе является информация

о сочетаемостных свойствах слова. Принципиальным так же счита-

ем «

расположение» таких видов информации, как коннотация и

маркированность. Представленная модель помогает снять проблему

разведения коннотации и маркированности, эти виды дополни-

тельной информации находятся «по разные стороны» знака: конно-

тация – в пределах плана содержания, маркированность, будучи

Глава 3 План выражения _

119

информацией о свойствах «носителя», – в пределах плана выраже-

ния.

Билатеральная модель (в восходящая к концепции Ф. де Соссю-

ра) развита Л. Ельмслевым, разграничивавшим денотативную се-

миотику (обычное, прямое употребление знаков, имеющих план

выражения и план содержания) и коннотативную семиотику, сфе-

рой которой является в том числе и художественная литература.

Поскольку

план выражения коннотативной семиотики «представлен

планом содержания и планом выражения денотативной семиотики»

[Ельмслев 1960: 374], можно сказать, что планом выражения знака в

коннотативной семиотике является одновременно и планом содер-

жания и планом выражения знака денотативной семиотики. В схе-

ме это выглядит так:

Схема 2

{ПВ ↓ ↑ ПС} ПВ

←

→

ПС

Варианты такой схемы встречаются в различных теориях.

П. А. Гринцер в книге о категориях древнеиндийской поэтики отме-

тил наличие подобной схемы в учении о дхвани (скрытом смысле),

а также в концепциях европейских исследователей [Грин-

цер 1987: 261–265]. Подобную схему имеет трактовка поэтического

знака и в [Долинин 1985].

Можно принять в целом подобную схему эстетического

знака с

одной существенной оговоркой. Отношений «солидарности», обо-

значенных двумя параллельными взаимонаправленными стрелками

в эстетическом знаке нет, они есть только между планом выражения

и планом содержания знака практической речи. В схеме коннота-

тивной семиотики не отношения солидарности, а отношения им-

пликации: ПВ→ПС. План содержания эстетического знака можно

расположить над планом

содержания знака простого

31

:

Схема 3

ПС

Пс

знак

коммуникативный

{

Пв

}

знак

эстетический

31

Мы опираемся на предложенную Р. Бартом семиологическую схему мифа в

[Барт 1989: 79].

Очерки по теории художественной речи_

120

Такая схема демонстрирует известное положение, что в поэти-

ческом языке формой служит содержание: «Одно содержание,

выражающееся в звуковой форме, служит формой другого со-

держания, не имеющего особого звукового выражения» [Вино-

кур 1959: 390], а также показывает, что прочтение текста возможно

и без восприятия эстетической «надстройки», а также (используя

термины Гл. 4) что опосредованное

изображение более сущест-

венно, чем непосредственное. Впрочем, если эту схему распро-

странить схемой расширительного понимания означающего, то ин-

формация акустическая, оказывается наиболее «отдаленной» от

плана содержания. Тогда как в художественной речи именно этого

рода информация становится чаще всего наиболее существенной

для формирования специфической поэтической семантики. Схема

также не учитывает линейного

взаимодействия знаков, когда ряд

означающих коммуникативных знаков совокупно создают новое

дистантное означающее некоего означаемого, «парящего» над це-

лой синтагмой

32

; а ряд означаемых коммуникативных знаков тоже

становятся означающим нового эфемерного знака.

С. Ломинадзе, говоря о поэтическом знаке, справедливо заме-

тил: «В поэзии меняется онтологический статус слова. Условная

связь между «означающим» («звук», «акустический образ») и «оз-

начаемым» (смысл, понятие) языкового знака оказывается безус-

ловной. Звук не просто отсылает нас к смыслу,

закрепленному за

ним нормами языка, исчерпывая себя чисто «означающей» функ-

цией, а становится звучащей плотью смысла […]. Так, слово в по-

эзии перерастает себя, строя из своей двусторонней психической

сущности (Соссюр) новое единство, в котором его (слова) «озна-

чающая» и «означаемая» «стороны» образуют новое «означающее»,

отсылающее нас к неведомому «означаемому», – неведомому пото

-

му, что со своим «означающим» оно уже никакими языковыми

нормами не связано. Связано лишь тайнами национального

языка, несомненно, причастными к «общей» тайне синтеза звука и

смысла в поэтическом слове» [Ломинадзе 1989: 211–212]. Сходное

32

См. в п. 6.1 при рассмотрении рассказа Набокова «Гроза», например, анализ инструмен-

тованной фразы Дикое, бледное блистание летало по небу, как быстрый отсвет испо-

линских спиц. Грохот за грохотом ломал небо. Широко и шумно шел дождь.

Глава 3 План выражения _

121

суждение встречаем и у Р. Р. Гельгардта: «Язык как знаковая систе-

ма, состоящая из «означающего» и «означаемого», сам становится

означающим, когда его используют в качестве «первоэлемента»

произведения словесного искусства [Гельгардт 1979: 144].

В трактовке схемы С. Ломинадзе следует остановиться на при-

знаке «неведомое». Оно неведомо, конечно, не столько из-за не-

нормативности

и некодифицированности, сколько из-за некомму-

никативности. Разумеется, поэтическая речь ценна тем, что в ней

сообщаются отнюдь не банальные смыслы. Однако не следует эти

смыслы понимать буквально как неведомые. В поэзии «речь идет»

именно о «ведомом», возможно даже о хорошо «ведомом», только

невербализованном до этого. Ведомое и сказывавшееся – это ба-

нальность

(Бывает, порой…). Ведомое и несказывавшееся (будучи

личным, сокровенным, интимным и пр., т.е. личностным знанием), а

здесь теперь сказанное и, от выведения на свет Божий, остраннен-

ное – это художественность. Поэзия – это сказывание и о несказуе-

мом, и о неведомом (которое, впрочем, при «ближайшем рассмот-

рении» и / или дальнейшем чтении может

оказаться хорошо из-

вестным, но глубоко личным. Ср. выше неявное знание в п. 2.4).

М. М. Бахтин, подчеркивая отличие поэзии от практической

реализации языка, писал, что знак задействован тотально: «…поэзия

технически использует лингвистический язык совершенно особым

образом: язык нужен поэзии весь, всесторонне и во всех моментах,

ни к одному нюансу лингвистического

слова не остается равнодуш-

ной поэзия» [Бахтин 1974: 278].

Представленное выше расширительное понимание плана выра-

жения речевого знака нам представляется весьма удобным как для

описания процессов автоматизации знака, так и для подробного

объяснения «всесторонней» необходимости, задействованности и

самоценности знака.

В ситуациях обычной практической коммуникации знак, соот-

ветствующий узусу, употребляется коммуникантами преимущест-

венно в

автоматическом режиме и поэтому незаметен, «прозрачен».

Автоматизм речи коррелирует с «прозрачностью» знака, точнее, ав-

томатизм применения языка является и условием, и следствием

прозрачности знака. Ю. С. Степанов понятие «прозрачности зна-

ка» объясняет следующим образом: «В самом простом случае это

понятие разъясняется рассматриванием картины. В первое мгнове-