Яновский Б.М. Земной Магнетизм. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

Метод

С. В.

Шалаева

19)

Функции

же Ει и Л

согласно этим формулам будут иметь

вид:

(6.55).

т.

е.,

аналогично предыдущему случаю, представляют собой

по-

линомы второй степени того

же

вида,

как и

полиномы

(6.52).

Однако значения постоянных коэффициентов

а и Ь

будут

другие,

а

именно:

-

· _

г» _

(6.56)

Из этих уравнений легко находятся искомые величины:

φ, R и I.

Решая

их,

получим:

(6.57)

4. Наклонный пласт бесконечной длины. Формулы

(5.42)

показывают,

что H и Ζ

представляют собой трансцендентные

функции,

а,

следовательно,

Ει и Л

также будут трансцендент-

ными функциями. Поэтому будем искать функции

Е

2

и F

2

. Зна-

дН

dZ

чения производных

и для

этого случая выражаются,,

как

мы

видели, формулами

(5.43).

Поэтому, произведя неслож-

ные вычисления, получим:

(6.58)

192

Методика интерпретации

[Гл.

VI

Как видно, функции

Е

2

и F

2

представляют полиномы второй

•степени

и

графически изображаются параболами такого типа,

как

и

функции

£ι и Fi в

предыдущих случаях

(6.52).

Коэффи-

диенты

а и Ь

выражаются соотношениями, аналогичными соот-

ношениям

(6.53):

(6.59)

При

β = φ, т. е. при

намагниченности пласта

по

направле-

нию

его

падения,

a

x

=b

2

= b

Q

=Q, и,

следовательно,

(6.60)

при этом

откуда

В этом случае функция

F

2

становится прямой линией, проходя-

щей через начало координат,

это

дает возможность

по

виду гра-

фиков

Е

2

и F

2

сразу

же

решить вопрос

о

направлении намагни-

ченности пласта.

Определение коэффициентов

a

t

и a

2

у

полиномов первой

-степени

не

представляет затруднений. Определение

же

коэффи-

циентов

а

2

, а

и

а

0

у

полиномов второй степени требует решения

трех уравнений

с

тремя неизвестными

для

целого ряда точек.

Поэтому удобнее вычисления

их

производить

по

способу

первых разностей, положив

для

каждой точки постоянное при-

ращение

Ах,

тогда:

(6.62)

Следовательно,

АЕ(х)

представляет собой прямую линию.

Вычислив значения

АЕ(х) для

ряда значений

χ и

построив

график,

мы тем

самым можем определить

а

2

и а

1т

Коэффициент

4а

2

Ах есть тангенс угла наклона этой прямой

к оси х, а

2Аха

0

—

отрезок, отсекаемый

на оси у.

В качестве примера интерпретации

по

данному методу при-

водится определение глубины залегания верхней кромки пласта,

Графические методы решения

193

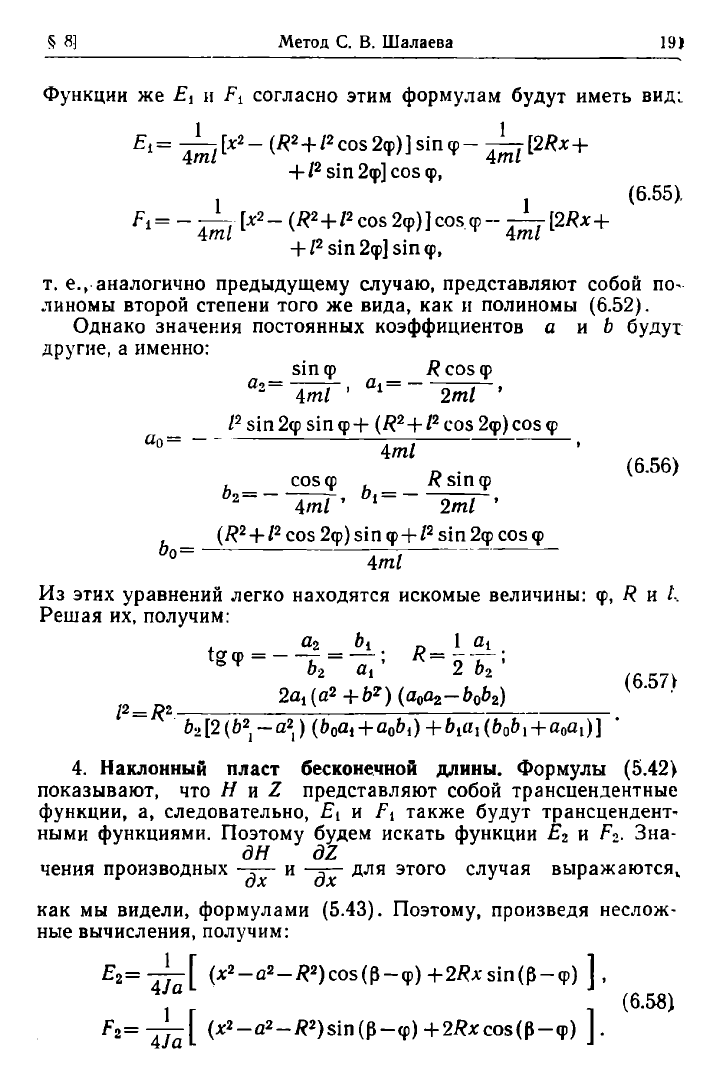

вызывающего аномалию, представленную графиком Ζ на рис. 82.

Кривая Н, приведенная на этом графике, вычислена по фор-

муле

(6.9).

Рис. 82. Кривые Ζ и Η по наблюде-

ниям на одном из аномальных уча-

стков.

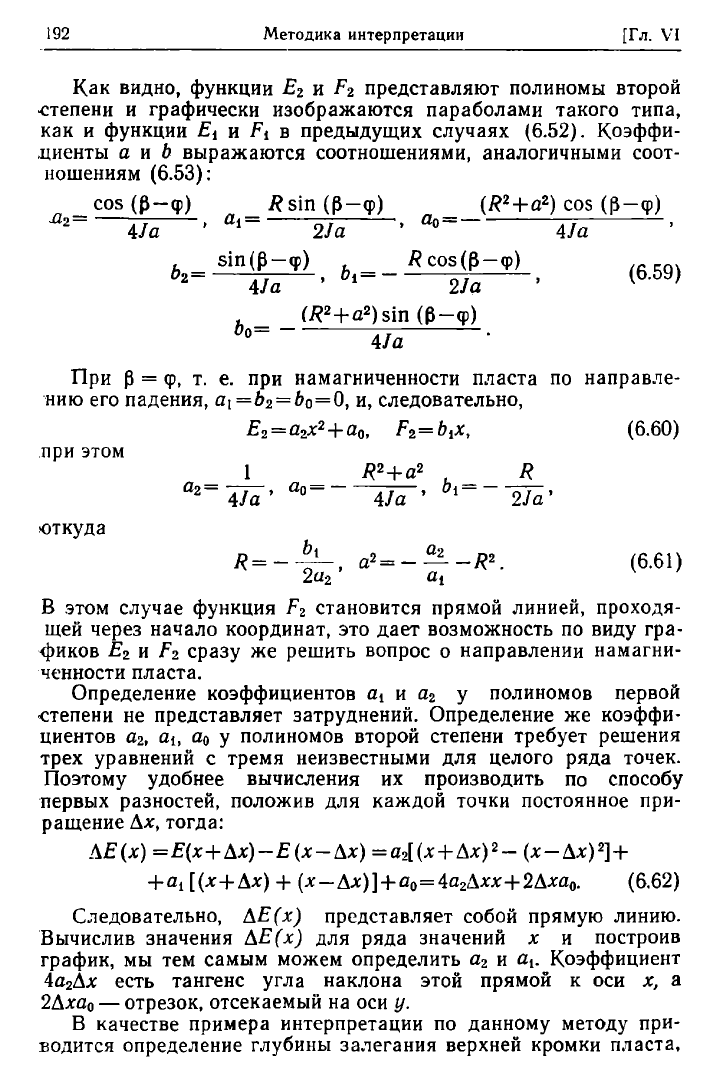

Рис. 83. Графики функ-

ций Ε

Ύ

и F

x

, вычислен-

ные по данным рис. 82.

На рис. 83 даны графики функций £Ί и F

u

вычисленные по

данным кривых, приведенных на рис. 82. Так как график F

t

заметно отличается от прямой, то

были вычислены графики функ-

ций Е

2

и F

2t

приведенные на

рис.

84, где также представлен и

график первой .разности ΔΕ

2

. Эти

графики соответствуют пласту,

намагниченному по падению, глу-

бина верхней кромки которого по

вычислению оказалась равной

1650 м. Фактическая же глубина

по данным бурения 1700 м.

§ 9. Графические методы

решения обратной задачи

]fîh'M

Рис. 84. Графики функции

р

£

а

,

F

a

и Δ£

2

и пласт, соответствую-

щий этим графикам.

Аналитические методы реше-

ния требуют значительного вре-

мени, которое во многих случаях

не оправдывается полученными

результатами. Точность опреде-

ления параметров залегающей

породы, как можно видеть из самого метода решения, зависит от

того,

насколько залегающая порода соответствует той или иной

геометрически правильной форме, которой она апроксими-

руется. Поэтому, естественно, всегда возникал вопрос о том,

13 Б. М. Яновский

194

Методика интерпретации

[Гл.

VI

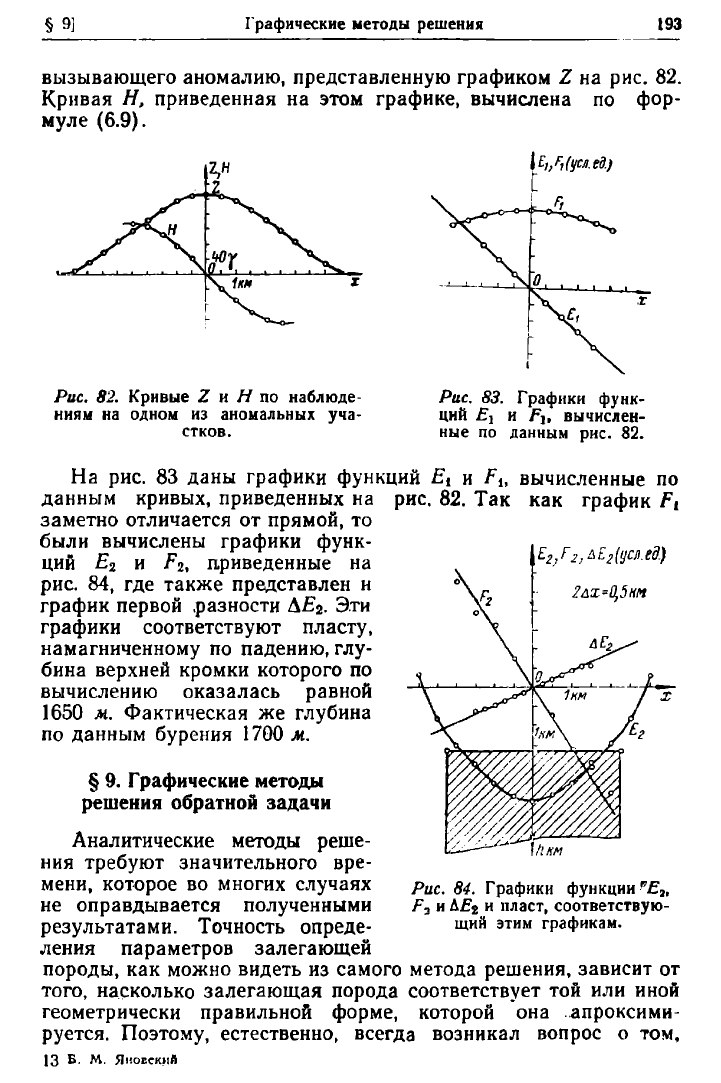

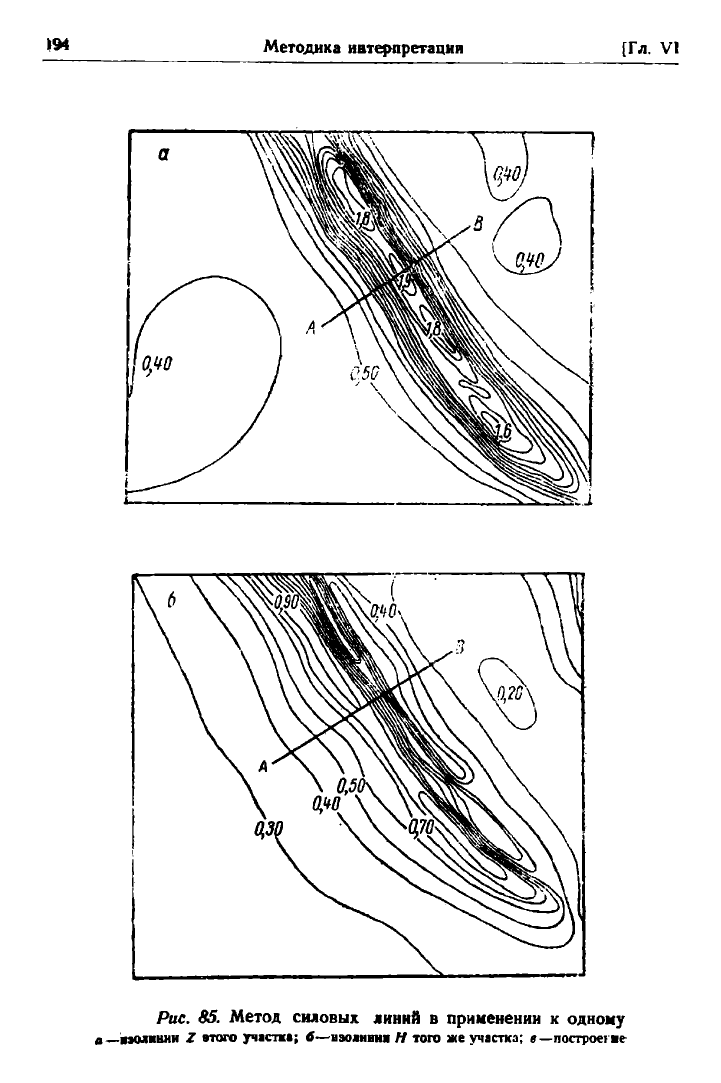

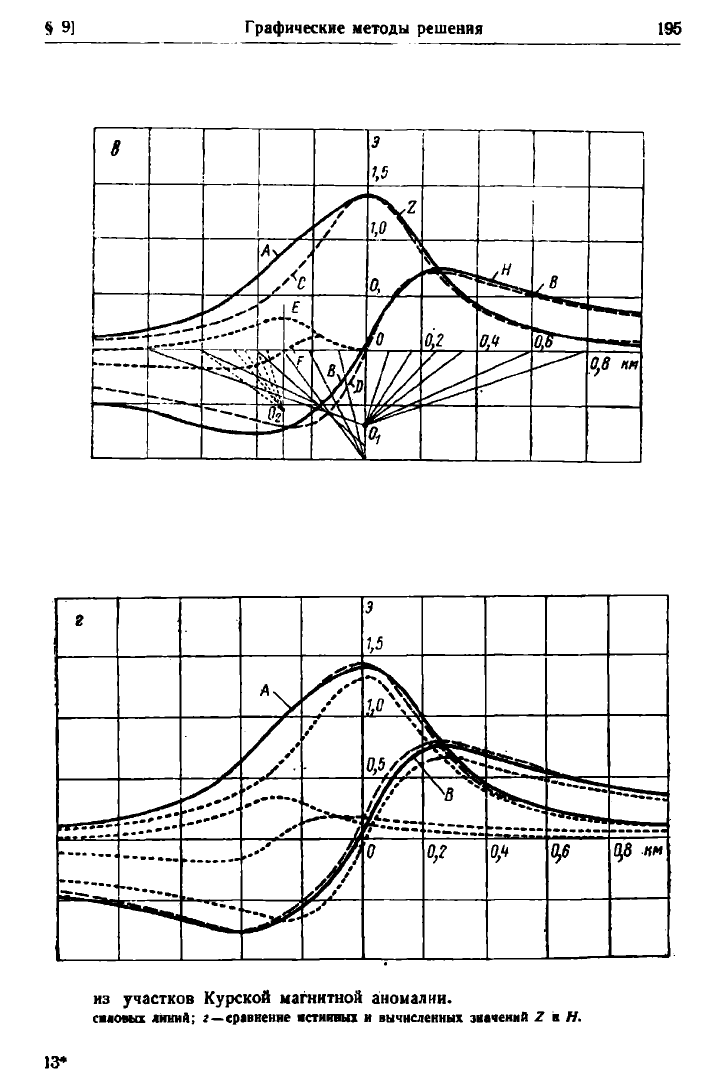

Рис.

85. Метод силовых линий в применении к одному

а—полиции Ζ втого учютш; 6—изолиния Η того же участка; в—построегше-

Графические методы решения

195

из участков Курской магнитной аномалии.

силовых линий; г—сравнение истинных и вычисленных значений Ζ и Н.

13*

196

Методика интерпретации

1Гл.

VI

нельзя ли решать такого рода задачи более упрощенным

способом, который не требовал бы вычислительных операций,

но давал бы результаты с неменьшей точностью. Наиболее про-

стыми в этом случае будут способы графического построения

тех или иных линий. Соответственно этому и были предложены

различными авторами различные способы такого построения.

Рассмотрим те из них, которые получили наиболее широкое

распространение в практике интерпретации.

1.

Способ силовых линий. Первый из таких способов, успеш-

но применявшийся Лейстом [37] в первых его исследованиях

Курской магнитной аномалии, состоял в построении графика

силовых линий аномального магнитного поля в плоскости, пер-

пендикулярной к линии простирания аномалии.

Этот способ основан на том, что все силовые линии сходятся

в магнитном полюсе, который находится в верхней части зале-

гающей породы, если залегающая порода представляет собой

тонкий пласт или шток.

Ясно,

что такое построение силовых линий возможно лишь

в том случае, когда в каждой точке наблюдения известны все

три составляющие аномального поля: D, Я и Z.

Возможность же применения этого способа ограничивается

случаями, когда, склонения D во всех точках наблюдения имеют

значения, отличающиеся друг от друга в пределах 10—20°,

и совпадают с азимутом линии наблюдения.

Тогда, построив по данным Я и Ζ направление полного

вектора Я

т

для каждой точки наблюдения, получим систему

векторов в вертикальной плоскости, которые и будут пред-

ставлять собой линии касательные к силовым линиям магнит-

ного поля.

Продолжив эти линии до пересечения, мы тем самым опре-

делим положение магнитных полюсов, а следовательно, и глу-

бину залегания верхней кромки породы.

Если же D составляет некоторый угол с линией наблюдений,

то необходимо провести новую прямую, совпадающую с направ-

лением D, спроектировать точки наблюдений Я и Ζ на эту

прямую и исправить Я и Ζ путем интерполирования.

В качестве примера интерпретации при помощи такого по-

строения силовых линий рассмотрим один из участков Курской

магнитной аномалии. Характер аномалии этого участка можно

видеть на ,рис. 85, α и б, на которых представлен ход аномальных

значений Ζ (85, α) и Я (85, б). Кроме того, на рис. 85, в в виде

графиков даны значения Ζ и Η вдоль профиля АВ, перпендику-

лярного к изолиниям вертикальной составляющей.

Из рисунков видно, что изолинии Η и Ζ имеют почти прямо-

линейный характер, указывающий на большие продольные раз-

§

9î

Графические методы решения

197

меры залегающей породы. Поэтому можно

на

основании

§ 3

гл.

IV

рассматривать породу

как

бесконечно длинную.

Сравнивая графики

Ζ и Я на рис. 85, β с

теоретическими,

можно заметить,

что по

своему характеру

они

более подходят

к кривым, соответствующим линейному полюсу.

Для линейного полюса

из

уравнения

(5.25)

вытекает,

что

Следовательно, направление гипотенузы прямоугольного

треугольника, катетами которого являются

Ζ и Н, в

какой-либо

точке будет совпадать

с

направлением силовой линии.

Построенные таким образом силовые линии

для

правой сто-

роны графика

85, в, как это

видно

из

.рисунка, сходятся почти

в одной точке

на

расстоянии

260 м от

поверхности. Силовые

же

линии

от

средней части левой стороны пересекаются

на

боль-

шей глубине. Считая глубину залегания полюса равной

260 м,

можно найти линейную плотность магнитных масс

и

построить

теоретические кривые

Ζ и Η по

формулам

(5.25).

Такое построе-

ние дано

на том же рис. 85, в в

виде пунктирных линий

С и D.

которые показывают,

что

правые ветви наблюденных кривых

хорошо согласуются

с

теоретическими, тогда

как

левые сильно

расходятся. Такое расхождение следует искать

в

наличии вто-

ричных источников магнитного поля, залегающих

с

левой сторо-

ны

от

максимума

Ζ. Для

нахождения

их

следует воспользоваться

свойством аддитивности магнитных полей

и

найти разность

между наблюденными

и

теоретическими кривыми

Ζ и Я. Эти

разности представлены точечными кривыми

£ и Ζ

7

на рис. 85, е.

Форма этих кривых вполне соответствует кривым линейного

полюса, поэтому, применяя

тот же

прием графического построе-

ния силовых линий, найдем глубину залегания второго линейного

полюса. Такое построение, показанное

на рис. 85, в,

дает глубину

залегания этого полюса, равную

220 м, и

расстояние

по оси χ

от первого полюса, равное

310 м.

Для сопоставления теоретических кривых, соответствующих

двум линейным полюсам, находящимся

на

глубине

Ri = 260 м

и

R

2

= 220 м, и

отстоящих друг

от

друга

на

расстоянии

х

= 310 м,

необходимо определить линейные магнитные плотно-

сти

σι и как для

первого,

так и для

второго полюсов

из

урав-

нений:

где

Z

m

—

максимальное значение вертикальной составляющей,

соответствующее полюсу

О

х

и

найденное

из

наблюдений,

и

198

Методика интерпретации

[Гл.

VI

Zm —

максимальное значение, соответствующее полюсу

0

2

.

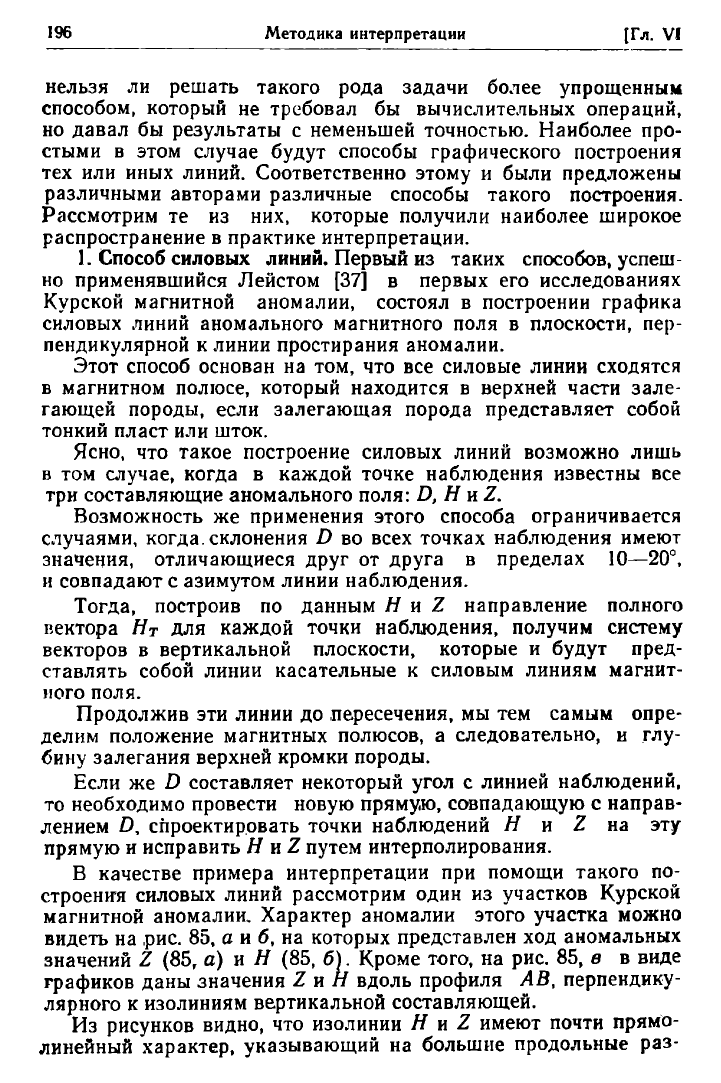

Вычисленные графики

Ζ и H по

найденным значениям

а\ и

о%

представлены

в

виде точечных кривых

на рис. 85, г.

Суммарные

же кривые

H и Z, т. е.

кривые, ординаты которых представляют

сумму ординат точечных кривых, показаны

на том же

рисунке

в виде пунктирных линий,

а для

составляющих наблюдаемые

кривые приведены

в

виде сплошных линий.

Ясно видно,

что

теоретические кривые

в

этом случае значи-

тельно, ближе подходят

к

наблюденным кривым,

чем на

рис.

85, в,

особенно

в

крайних частях.

В

центральной

же

части

остающиеся небольшие расхождения

как у Н, так и у Z,

можно

приписать погрешностям наблюдений

и

расчета.

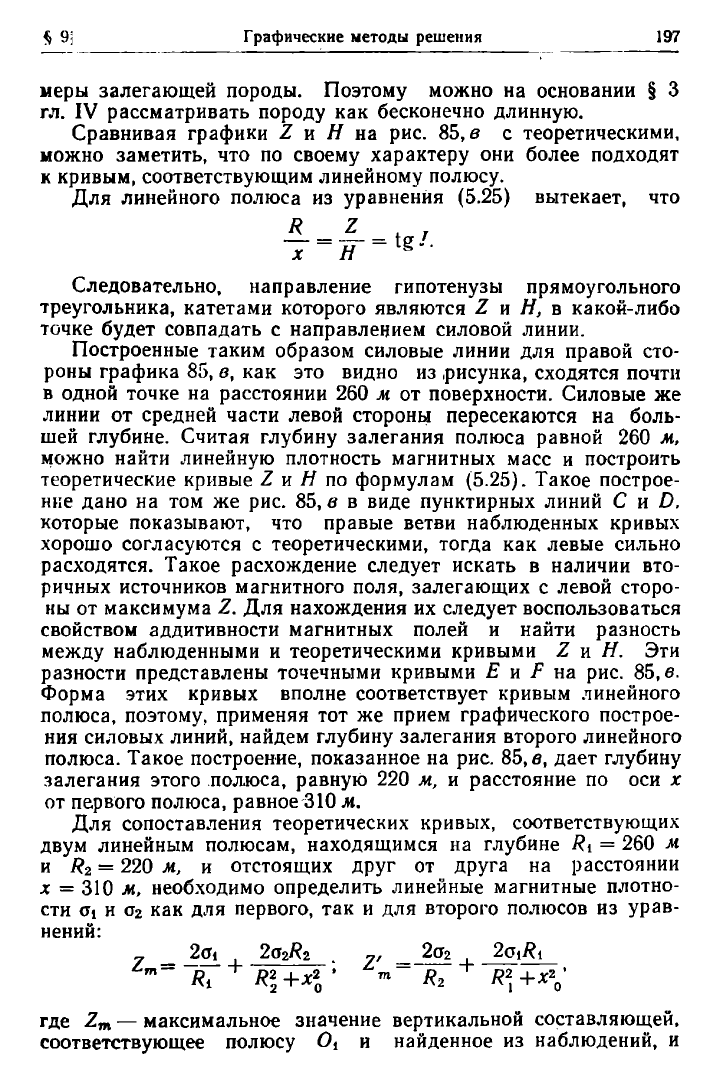

2. Способ касательных. Второй способ, предложенный

Ю.

И.

Грачевым, состоит

в том, что к

кривой

Ζ (рис. 86)

прово-

Рис. 86.

Схема метода касательных.

дятся пять касательных:

три

параллельно

оси χ в

точках макси-

мума

и

минимума

и две в

точках перегиба кривой

Ζ.

Затем

из

точек пересечения касательных опускаются перпендикуляры

на

ось

х, и

глубина залегания

R

верхней кромки породы опреде-

ляется

по

формуле:

(6.63)

где

Хи

χ·>,

х

3

,

Xi

—

точки пересечения перпендикуляров

с

осью

х,

как доказано

на рис. 86, а 2х

0

=

Х\

— *

4

и 2х

т

=

х%

—

х$.

Формула

(6.63)

чисто эмпирическая,

и, как

показал опыт,

достаточно удовлетворительно оправдывается

в

случае верти-

Графические методы решения

199

кальных

и

круто падающих пластов, нижняя кромка которых

находится

на

большой глубине.

Рис.

86

представляет собой кривую

Z,

найденную теорети-

чески

для

бесконечно длинной призмы, имеющей

в

сечении пря-

моугольник

с

отношением сторон

8R и 16 Я,

намагниченный

под

углом

30°,

верхняя плоскость которого находится

на

глубине,

равной половине ширины призмы. Глубина

R

принята равной

1

см.

Формула

же (6.63)

дает значение

1,3 см.

Как видно, погрешность

в

определении глубины залегания

в данном случае составляет

+30%, но

может быть

и

значитель-

но больше, достигая

50%, в то

время

как для

случая прямого

намагничивания

тот же

предел погрешности

по

этому способу

составляет всего лишь несколько процентов. Поэтому примени-

мость формул ограничена случаем вертикальных

или

крутопа-

дающих пластов, намагниченных

по их оси.

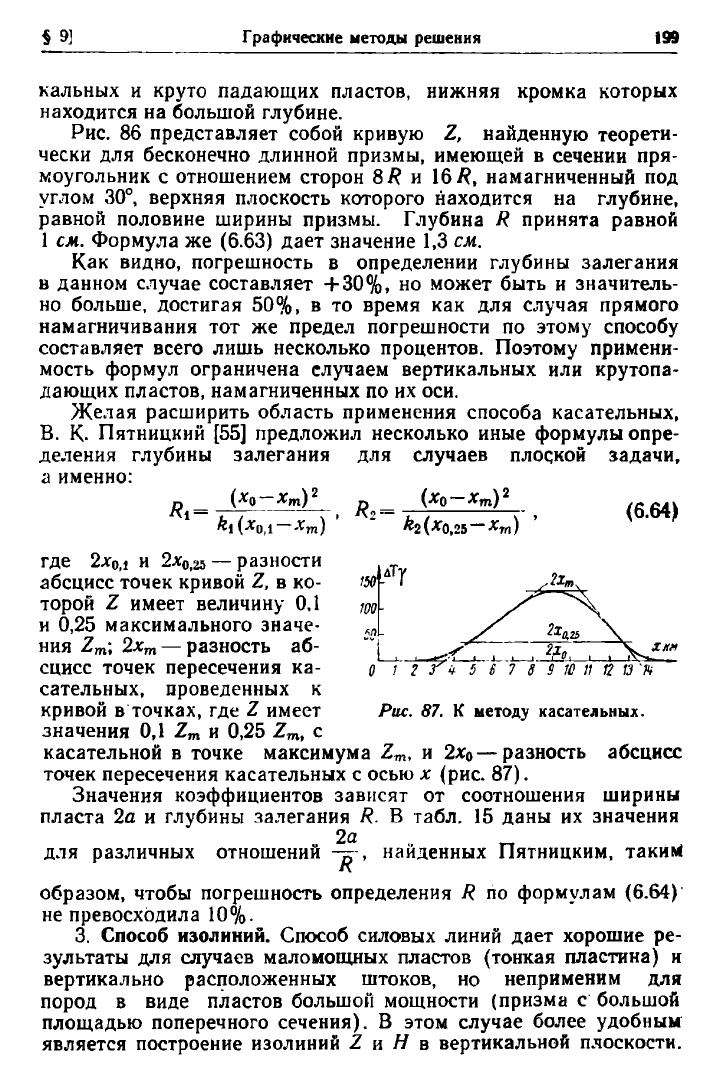

Желая расширить область применения способа касательных,

В.

К.

Пятницкий

[55]

предложил несколько иные формулы опре-

деления глубины залегания

для

случаев плоской задачи,

а именно:

где

2*0,1 и

2*0,25

— разности

абсцисс точек кривой

Z, в ко-

торой

Ζ

имеет величину

0,1

и

0,25

максимального значе-

ния

Z

m

;

2х

т

— разность

аб-

сцисс точек пересечения

ка-

сательных, проведенных

к

кривой

в

точках,

где Ζ

имеет

значения

0,1 Z

m

и 0,25 Z

m

, с

касательной

в

точке максимума

Z

m

, и

2*о

—

разность абсцисс

точек пересечения касательных

с

осью

χ (рис. 87).

Значения коэффициентов зависят

от

соотношения ширины

пласта

2а и

глубины залегания

R. В

табл.

15

даны

их

значения

»

2а

для различных отношении

-=г,

наиденных Пятницким, таким

Η

образом, чтобы погрешность определения

R по

формулам

(6.64)

не превосходила

10%.

3.

Способ изолиний. Способ силовых линий дает хорошие

ре-

зультаты

для

случаев маломощных пластов (тонкая пластина)

и

вертикально расположенных штоков,

но

неприменим

для

пород

в

виде пластов большой мощности (призма

с

большой

площадью поперечного сечения).

В

этом случае более удобным

является построение изолиний

Ζ и H в

вертикальной плоскости.

(6.64)

Рис.

87. К

методу касательных.

200

Методика интерпретации

[Гл.

VI

Таблица

15

2а

R

*1

*2

2а

R

*1

*2

0,1

1.0

1,5 1.5 1.5 2,15

0,25 1,05

1.6

2,0

1.7

2.3

0,5

1,1

1,7

3,6

1,75

2,45

1,0

1.3

2.0

4,0

1.8

2,6

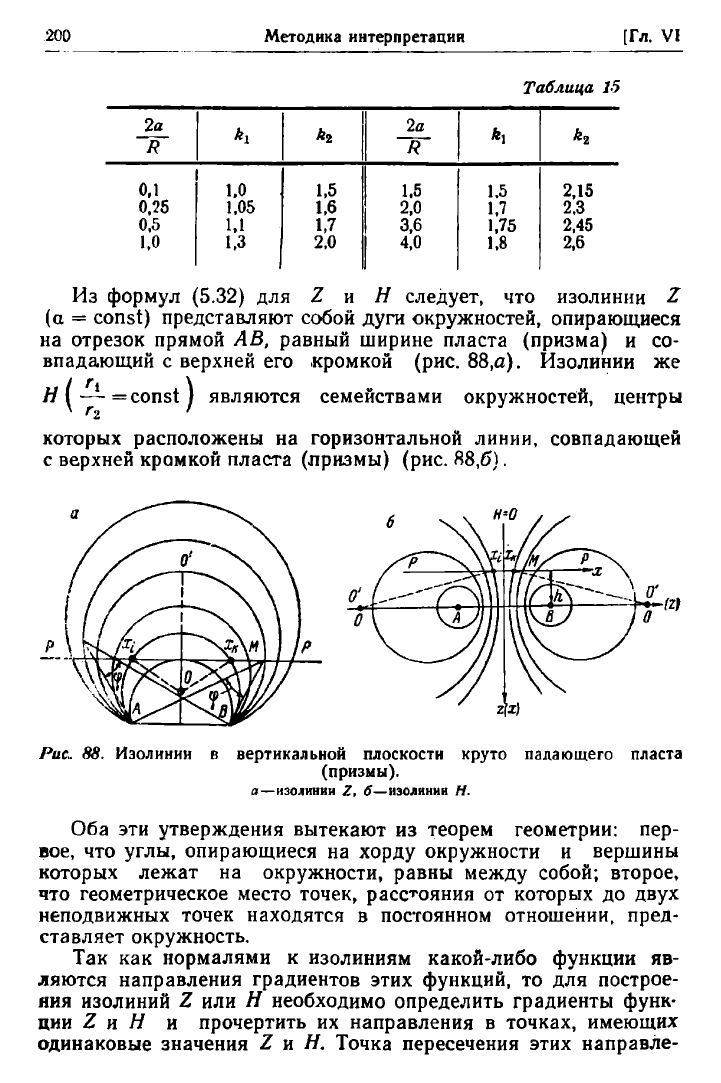

Из формул

(5.32) для Ζ и Я

следует,

что

изолинии

Ζ

(α

= const)

представляют собой дуги окружностей, опирающиеся

на отрезок прямой

АВ,

равный ширине пласта (призма)

и со-

впадающий

с

верхней

его

кромкой

(рис.

88,а). Изолинии

же

Я(

— =

const

)

являются семействами окружностей, центры

которых расположены

на

горизонтальной линии, совпадающей

с верхней кромкой пласта (призмы)

(рис. 88,6).

Рис.

88.

Изолинии

в

вертикальной плоскости круто падающего пласта

(призмы).

а —

изолинии

Z,

б—изолинии

Н.

Оба

эти

утверждения вытекают

из

теорем геометрии: пер-

вое,

что

углы, опирающиеся

на

хорду окружности

и

вершины

которых лежат

на

окружности, равны между собой; второе,

что геометрическое место точек, расстояния

от

которых

до

двух

неподвижных точек находятся

в

постоянном отношении, пред-

ставляет окружность.

Так

как

нормалями

к

изолиниям какой-либо функции

яв-

ляются направления градиентов этих функций,

то для

построе-

ния изолиний

Ζ или Я

необходимо определить градиенты функ-

ции

Ζ и Я и

прочертить

их

направления

в

точках, имеющих

одинаковые значения

Ζ и Я.

Точка пересечения этих направле-