Яновский Б.М. Земной Магнетизм. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

Графические методы решения

151

Элементарную поверхность

dS

можно выразить

в

полярных

координатах

dS =

rdrdQ. Тогда, интегрируя

по

всей площади

•фигуры, получим:

(5.62)

Так

как

интегралы

в

этих выражениях

не

зависят

от

намагни-

ченности породы

и

значения

их

определяются только лишь

по-

ложением точки

Ρ и

формой сечения цилиндра,

то их

можно

вычислить

для

определенных форм

и

размеров площадок, нахо-

дящихся

на

различных расстояниях

г от

точки

Ρ и

позволяю-

щих произвести интегрирование. Уравнения

(5.62)

показывают,

что формой площадки должен быть сегмент, ограниченный

ра-

диусами

г\ и г

2

и

углом

θι и 9г, и,

следовательно,

всю

площадь

фигуры необходимо разбить

на

такие сегменты радиусами

ri,r

2

,.

, г„ и

углами

θι,

θ

2

,...

θ„.

Тогда

для

сегмента, ограниченного радиусами

r

{ + i

н г*

и углами

ел и θ/ι+ι,

уравнения

(5.62)

принимают

вид:

(5.63)

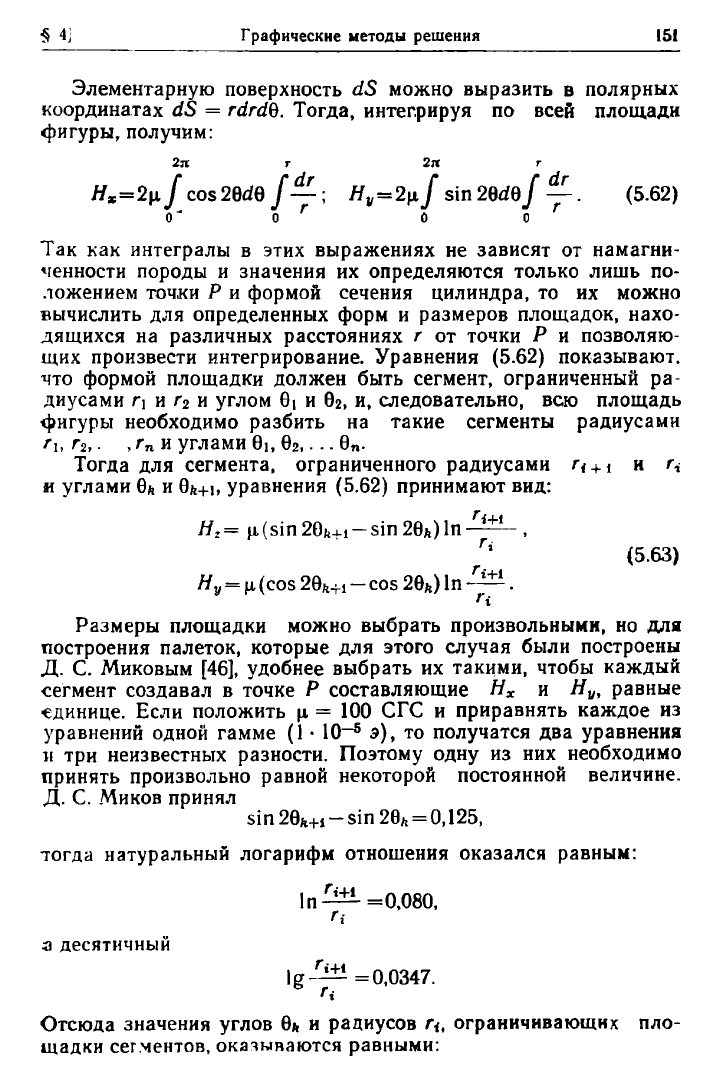

Размеры площадки можно выбрать произвольными,

но для

построения палеток, которые

для

этого случая были построены

Д.

С.

Миковым

[46],

удобнее выбрать

их

такими, чтобы каждый

сегмент создавал

в

точке

Ρ

составляющие

Н

х

и Н

у

,

равные

«динице. Если положить

μ = 100 СГС и

приравнять каждое

из

уравнений одной гамме

(1 · Ю

-5

э), то

получатся

два

уравнения

и

три

неизвестных разности. Поэтому одну

из них

необходимо

принять произвольно равной некоторой постоянной величине.

Д.

С.

Миков принял

тогда натуральный логарифм отношения оказался равным:

а десятичный

Отсюда значения углов

Θ* и

радиусов

г<,

ограничивающих пло-

щадки сегментов, оказываются равными:

Магнитное поле тел 152

155

Значения углов в следующем октанте будут симметричны углам

первого октанта.

Если провести радиусы-векторы из какой-либо точки О под

углами θ и ограничить их .радиусами г, то мы получим сетку,

состоящую из ряда сегментов, каждый из которых создает в

точке Ρ поле Н

х

, равное

1

· Ю

-5

э. Очевидно, что направление Н

х

совпадает с радиусом-вектором, соответствующим 9 = 0. По-

строив такую палетку и желая вычислить при помощи ее маг-

нитное поле цилиндра с сечением, показанным на рис. 72, доста-

точно совместить центр палетки с точкой Р, в которой требуется

найти составляющую Н

х

, и направить нулевой радиус-вектор по

направлению намагничивания цилиндра. Тогда число площадок,

захватываемых контуром, и будет соответствовать величине Н

х

.

Из уравнений

(5.63)

видно, что для вычисления Н

у

достаточно

палетку повернуть на 45°. Зная Н

х

и Н

у

, нетрудно перейти и к

составляющим Ζ

α

и Я

а

, которые вычисляются из уравнений:

где i — угол между вертикалью и вектором /.

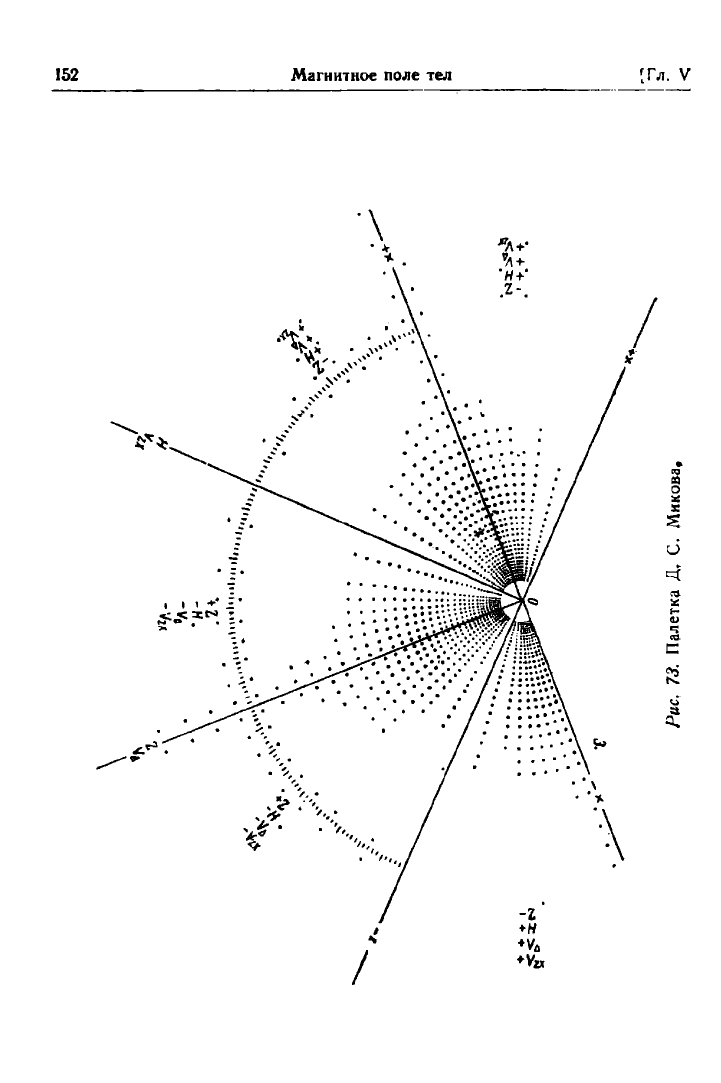

Удобнее вместо подсчета площадок производить подсчет

точек, расположенных в центре каждой площадки. Вид такой

палетки показан на рис. 73.

§ 5. Экспериментальный метод решения прямой задачи

Метод теоретического расчета магнитных полей и метод па-

леток содержат в себе ряд допущений, таких как однородность

намагничивания пород, геометрическая правильность их формы,

которые в действительности никогда не оправдываются. Помимо

этого, оба метода во многих случаях приводят к довольно слож-

ным и кропотливым вычислениям, вследствие чего становятся

трудоемкими для практического использования.

Поэтому в некоторых случаях целесообразнее находить маг-

нитное поле путем непосредственных измерений над породами

различной формы, приготовленных искусственно в виде моделей.

Уже из формул для составляющих напряженности магнитного

поля тел правильной формы вытекает, что при изменении раз-

меров их в одинаковом отношении, т. е. при сохранении подо-

бия, напряженность магнитного поля будет оставаться той же

самой, если расстояние до центра тела изменить в том же отно-

шении.

Экспериментальный метод

154

Магнитное поле тел

[Гл.

V

Такой вывод получается из общей формулы для напряжен-

ности магнитного поля любого намагниченного тела:

Умножив в этой формуле г на постоянный множитель k, a dv —

на k

3

, мы тем самым оставим значение H неизменным.

Это свойство о подобии тел любой формы дает нам право

пользоваться методом моделей для решения вопроса о нахож-

дении магнитного поля той или иной формы залегающей по-

роды.

Эксперимент должен заключаться в изготовлении соответ-

ствующей модели и в измерении Ζ

α

и Н

а

в различных точках

пространства вокруг этой модели. При этом, ввиду малых раз-

меров моделей по сравнению с естественным залеганием, гра-

диенты магнитного поля становятся очень большими, вследствие

чего объем пространства, в котором поле можно считать одно-

родным, очень мал. Поэтому измерительный .прибор должен

быть очень малых размеров. Такому требованию удовлетворяет

полемер А. Г Калашникова, описанный в § 4 гл. XI.

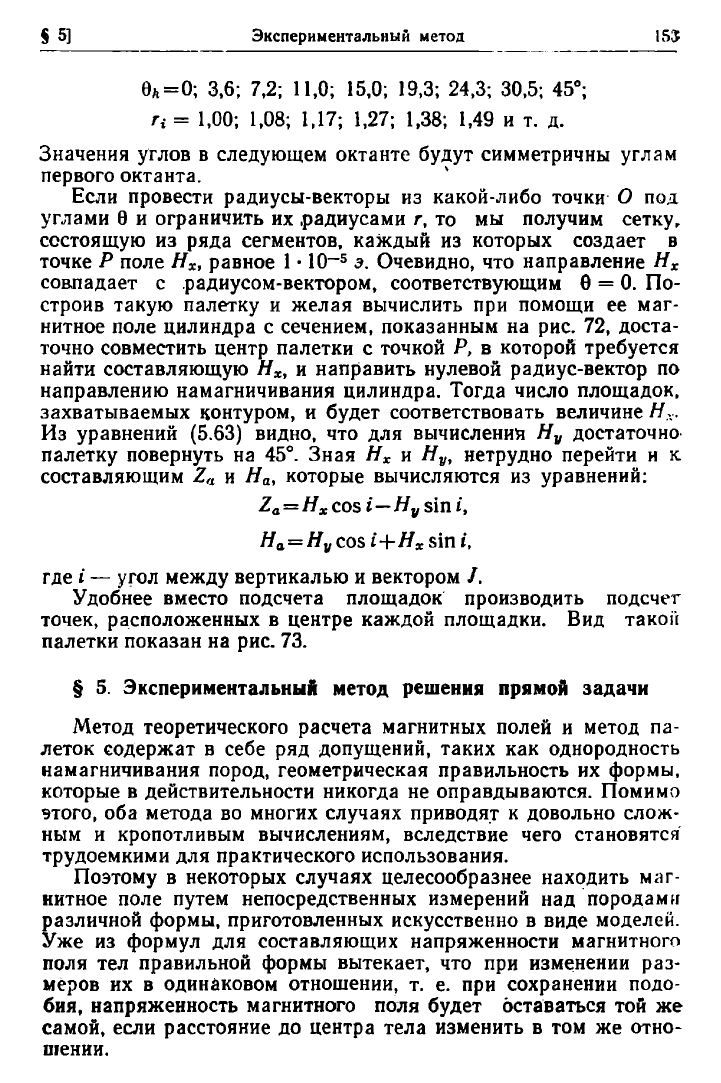

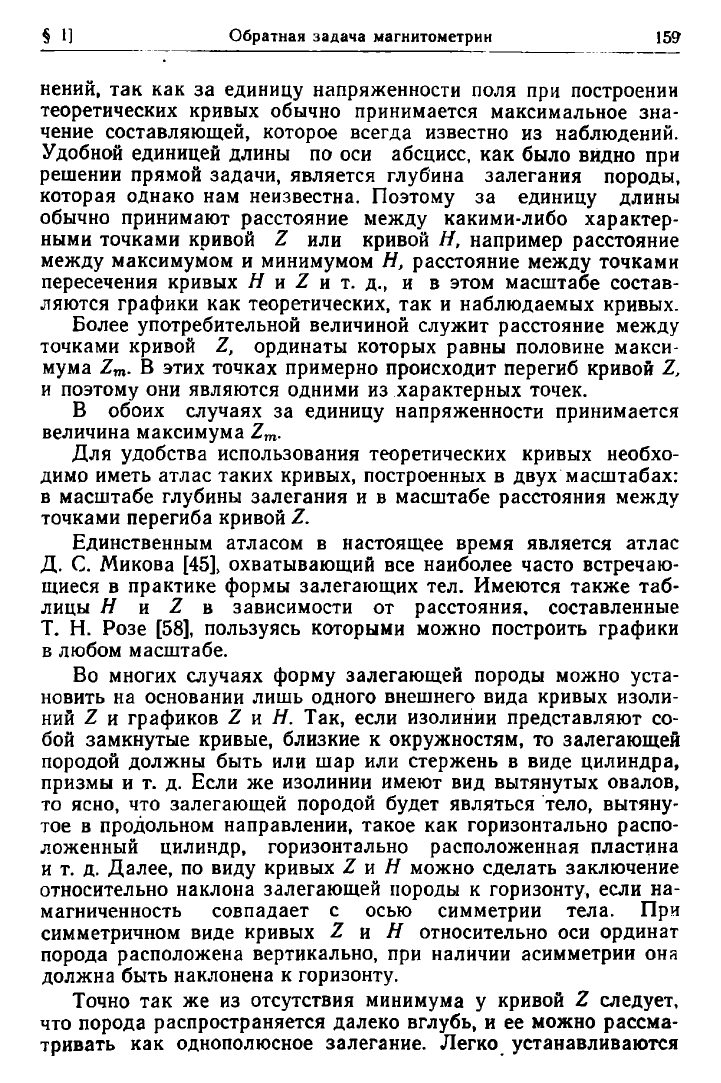

Рис. 74. Кривые Ζ и Η над сбросами (по А. Г. Калашникову).

а — толщине сброса 20 мм; б — толщина сброса 120 мм.

При тех размерах катушек, которые были указаны, он изме-

ряет среднее значение поля в объеме сферы радиуса в 3 мм,

что вполне достаточно при соответствующем выборе размеров

модели.

Катушка вместе с мотором может перемещаться как по вер-

тикали, так и по горизонтали на определенном расстоянии.

При помощи такого полемера А. Г. Калашников и С. С. Фон-

тон [27] произвели измерения над моделями «сброса», составлен-

ными из двух прямоугольных пластинок разной длины от

120 мм до 500 мм и толщины от 20 мм до 120 мм и сдвинутыми

в вертикальном направлении на различное расстояние.

Материалом для наблюдений служил порошок магнетита,

смешанный с одинаковой по весу массой пластилина, так что

восприимчивость массы была порядка Ю

-2

СГС.

Связь между составляющими

155

На

рис. 74

приведены характерные графики

Ζ

α

и Н

а

над

сбросами различного вида.

Рис.

74,

а

относится

к

сбросу,

у

которого

обе

ветви прости-

раются

на

большое расстояние,

а рис.

74,6—к сбросу,

у

кото-

рого длина сравнима

с

толщиной. Характерной чертой этих гра-

фиков является перегиб кривой

Ζ

α

и

появление максимума

Н

л

на границе сброса. Результаты этих измерений показали воз-

можность широкого применения экспериментального метода

в

решении прямой задачи, которая

для

таких структур,

как

«сбро-

сы»,

теоретически является чрезвычайно сложной.

§

6.

Связь между составляющими аномального магнитного

поля

и

арифметической разностью

Δ//

Γ

полного вектора

напряженности поля

Нт и

вектора нормального поля

Нт

В настоящее время

при

аэромагнитных съемках измеряется

арифметическая разность между полным значением вектора

напряженности магнитного поля

Н

т

и

значением вектора нор-

мального поля

Н

Тп

.

Между

тем все

теоретические расчеты маг-

нитных полей,

как мы

видели, производятся

в

предположении,

что известными величинами являются составляющие вектора

аномального поля

по

вертикальному

и

горизонтальному направ-

лениям. Поэтому, чтобы иметь возможность пользоваться фор-

мулами, ^выведенными

в

предыдущих параграфах, необходимо

установить связь между АН τ

и

составляющими

Ζ

α

и Н

а

.

Из самого определения величины

АН

Т

следует,

что:

или

(5.64)

Ζ

η

Вынося

за

скобку

Н

Тп

и

замечая,

что

равно синусу угла

Η

Гп

наклонения

/, а-~-—

косинусу угла

/'

между

Н

а

и Н

ТП}

получим

(5.65)

Обычно

все

аномалии

за

исключением таких случаев,

как

Курская магнитная аномалия, имеют величину

Н

Та

, не

превос-

ходящую

0,1 Я

Тп

,

вследствие чего второй

и

третий члены значи-

тельно меньше единицы,

и

поэтому, извлекая .корень

по

прибли-

женной формуле,

с

точностью

до

членов второго порядка, будем

иметь:

156

Магнитное поле тел

[Гл. V

Обозначая

Z

a

sin/

+

//

O

cos/'

= Δ#

τ

' и- замечая, что cos/' =

=

COS/COSJ4,

где А — угол между Н

п

и Я

а

, получим

(5.66)

Если положить Н

Та

< 0,1 Я

Гп

, то третьим членом можно пре-

небречь, и тогда:

(5.67»

Следовательно, чтобы выразить ЛЯ

Г

в функции координат точек

наблюдений, необходимо лишь подставить в эту формулу зна-

чения Z

a

и Н

а

, найденные в предыдущем параграфе.

ГЛАВА

VI

МЕТОДИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЯ

§ 1. Обратная задача магнитометрии

Интерпретация магнитных аномалий заключается в нахож-

дении причин, вызывающих ту или иную аномалию. Так как

причиной любой аномалии являются породы, обладающие повы-

шенными магнитными свойствами, то задача сводится в конеч-

ном счете к установлению этих пород и к определению их раз-

меров и глубины залегания. Таким образом, интерпретация ано-

малий представляет собой не только решение обратной задачи

магнитометрии, но и определение тех пород, которые вызывают

аномалии.

Если первая часть этой общей проблемы представляет собой

геофизическую задачу, то вторая является чисто геологической.

Поэтому для интерпретации магнитных аномалий необходимо

знать не только результаты геофизических исследований, но и

геологию данного района.

При отсутствии геологических данных интерпретация всегда

будет чисто формальной, ограниченной лишь определением

глубины залегания возмущающих пород и их размеров без ука-

зания на их состав. Так, например, при исследовании Курских

магнитных аномалий пока не была выяснена бурением геологи-

ческая структура аномального района; в вопросе о составе по-

род, вызывающих аномалию, можно было лишь строить пред-

положения, но достаточно было пробурить одну скважину, как

интерпретация всех аномалий стала не только формальной, но

получила и геологическую основу с указанием реальных причин

их возникновения.

В настоящее время накоплен громадный экспериментальный

материал по исследованию магнитных аномалий над различны-

ми структурами и полезными ископаемыми, позволяющий уста-

новить некоторые характерные особенности каждой из них.

Знакомство с этими материалами и сопоставление их с гео-

логическими особенностями района является необходимым для

158 Методика интерпретации [Гл. VÏ

всякого работника, занимающегося практикой разведочных

работ.

Однако рассмотрение этих вопросов не входит в рамки дан-

ного курса, который является чисто физическим. Поэтому в

дальнейшем при рассмотрении вопросов интерпретации основ-

ное внимание обращено на физико-математическую сторону

явлений, т. е. на решение обратной геофизической задачи анали-

тическими, графическими и другими физико-математическими

методами.

Обратная задача магнитометрии, как указывалось выше, яв-

ляется многозначной, если, помимо распределения магнитного

поля на поверхности Земли, других данных не имеется. Однако

некоторые параметры, характеризующие данное залегание, та-

кие как расстояние от поверхности Земли до некоторых харак-

терных точек залегающей породы, могут быть определены одно-

значно. Кроме того, при однородном намагничивании пород

однозначно определяется и форма залегающего тела. Неизвест-

ными остаются размеры этого тела и его петрографический и

минералогический состав. Размеры залегающей породы, как

можно было видеть из теории поля намагниченных тел, можно

было определить при наличии данных об остаточной и индук-

тивной намагниченности породы, а качественный состав — из

геологических данных.

Однако и тех сведений, которые получаются из формального

решения обратной задачи, во многих случаях бывает достаточ-

но,

чтобы решать вопросы о геологической структуре аномаль-

ного района, о перспективности его в отношении тех или иных

месторождений.

Одновременное нахождение формы и других параметров,

таких как глубина залегания, аналитическим методом невоз-

можно из-за больших математических трудностей. Поэтому ре-

шение обратной задачи распадается на две отдельных части:

определение формы и определение глубины и некоторых разме-

ров залегающей породы.

Нахождение формы должно сводиться к подысканию такого"

геометрического тела, которое при однородной намагниченности

дает такое же магнитное поле, как и залегающая порода. По-

этому решение задачи будет заключаться в сопоставлении маг-

нитного поля с полями тел правильной формы, найденными в

предыдущем параграфе и представленными в виде графиков

зависимости Ζ и Я от координаты х.

Ясно,

что сопоставление наблюдаемых кривых Ζ и Η с тео-

ретическими кривыми возможно лишь в том случае, если те и

другие кривые построены в одинаковом масштабе. Установле-

ние единицы масштаба по оси ординат не представляет затруд-

Обратная задача магнитометрии

159

нений, так как за единицу напряженности поля при построении

теоретических кривых обычно принимается максимальное зна-

чение составляющей, которое всегда известно из наблюдений.

Удобной единицей длины по оси абсцисс, как было видно при

решении прямой задачи, является глубина залегания породы,

которая однако нам неизвестна. Поэтому за единицу длины

обычно принимают расстояние между какими-либо характер-

ными точками кривой Ζ или кривой Я, например расстояние

между максимумом и минимумом Н, расстояние между точками

пересечения кривых Я и Ζ и т. д., и в этом масштабе состав-

ляются графики как теоретических, так и наблюдаемых кривых.

Более употребительной величиной служит расстояние между

точками кривой Ζ, ординаты которых равны половине макси-

мума Z

m

. В этих точках примерно происходит перегиб кривой Z,

и поэтому они являются одними из характерных точек.

В обоих случаях за единицу напряженности принимается

величина максимума Z

m

.

Для удобства использования теоретических кривых необхо-

димо иметь атлас таких кривых, построенных в двух масштабах:

в масштабе глубины залегания и в масштабе расстояния между

точками перегиба кривой Z.

Единственным атласом в настоящее время является атлас

Д. С. Микова [45], охватывающий все наиболее часто встречаю-

щиеся в практике формы залегающих тел. Имеются также таб-

лицы Я и Ζ в зависимости от расстояния, составленные

Т. Н. Розе [58], пользуясь которыми можно построить графики

в любом масштабе.

Во многих случаях форму залегающей породы можно уста-

новить на основании лишь одного внешнего вида кривых изоли-

ний Ζ и графиков Ζ и Я. Так, если изолинии представляют со-

бой замкнутые кривые, близкие к окружностям, то залегающей

породой должны быть или шар или стержень в виде цилиндра,

призмы и т. д. Если же изолинии имеют вид вытянутых овалов,

то ясно, что залегающей породой будет являться тело, вытяну-

тое в продольном направлении, такое как горизонтально распо-

ложенный цилиндр, горизонтально расположенная пластина

и т. д. Далее, по виду кривых Ζ и Я можно сделать заключение

относительно наклона залегающей породы к горизонту, если на-

магниченность совпадает с осью симметрии тела. При

симметричном виде кривых Ζ и Я относительно оси ординат

порода расположена вертикально, при наличии асимметрии она

должна быть наклонена к горизонту.

Точно так же из отсутствия минимума у кривой Ζ следует,

что порода распространяется далеко вглубь, и ее можно рассма-

тривать как однополюсное залегание. Легко устанавливаются

160

Методика интерпретации

[Гл.

VI

по виду графиков Ζ и H сбросы и контакты одной породы с дру-

гой,

так как для них они имеют характерный вид, представлен-

ный на кривых рис. 74, а, б.

Особо следует отметить, что все эти методы применимы,

когда распределение магнитного поля задано на горизонтальной

поверхности, т. е. когда результаты магнитной съемки относятся

к поверхности Земли, где разности в высотах невелики по срав-

нению с глубиной залегания породы. В горных районах, где

съемка производится по склонам гор и где залегающая порода

находится на глубине, сравнимой с разностью высот точек на-

блюдения, необходимо наблюденные кривые сравнивать с тео-

ретическими графиками, построенными для наклонных профи-

лей, или же привести все наблюдения к горизонтальной плоско-

сти.

В громадном большинстве случаев при магнитных съемках

в аномальных районах ограничиваются измерениями одной

лишь вертикальной составляющей Ζ или полного вектора Я

т

,

между тем как для интерпретации и решения обратной задачи

требуется знание и горизонтальной составляющей Я, и первых

производных от Я и Ζ по горизонтальному и вертикальному на-

правлениям. Поэтому необходимо также, во многих случаях

тт

дН дН dZ dZ

производить расчеты Я,

~^

_

'~^

-

»~^

-

и п0

заданным зна-

чениям Ζ или Я

т

.

Следующие параграфы и посвящены всем этим вопросам.

§ 2. Зависимость Ζ и Я от расстояния

по наклонной плоскости

При съемках в гористой местности профиля, по которым

производятся измерения элементов земного магнетизма, распо-

лагаются по наклонной плоскости, и поэтому расстояния между

пунктами наблюдений измеряются в той же плоскости. Если бы

методика измерений позволяла измерять составляющую магнит-

ного поля по этому профилю и составляющую по перпендику-

ляру к этому профилю, то картина магнитного поля ничем бы

не отличалась от поля по горизонтальному профилю. В этом

случае при интерпретации аномалии (решение обратной задачи)

можно было бы пользоваться теми же формулами, которые были

выведены в § 2 гл. V для горизонтального профиля наблюдений.

К сожалению, современные методы измерения магнитного

поля не дают такой возможности, и поэтому наблюденные зна-

чения вертикальной Ζ

Γ

и горизонтальной Я

г

составляющих при-

ходится преобразовывать в составляющие Я„ по наклонному

профилю и Ζ

Η

— по нормали к нему.