Ямпольский М. Физиология символического. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима

Подождите немного. Документ загружается.

Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 3 1 1

бопытно, что Неподкупный во время шествия был одет в

желтые панталоны и синий камзол. По мнению Кэрол Блум,

это были цвета Вертера в момент самоубийства

546

Если это

так, то Робеспьер явно разыгрывал все ту же мистерию очи-

стительной жертвы, за которую принимали себя и он и Сен-

Жюст.

Особый интерес представляют два символических компо-

нента — сжигание статуи Атеизма и Гора. Мона Озуф счита-

ет, что сжигание статуи Атеизма не является центральным для

всей церемонии, она даже исключает этот жест из праздни-

ка, провозглашая его не частью торжества, а преамбулой к

нему. Аргументирует она это тем, что сжигание происходит

у Тюильри, а не в собственно сакральном пространстве горы

на Марсовом поле, где поются гимны Высшему Существу

547

.

Я, однако, считаю, что сжигание изваяния — важнейшая

часть всего ритуала. Оно, по существу, трансформирует про-

фанное пространство в сакральное и делает возможным ше-

ствие. Статуя Атеизма — это фетиш, идол. Не случайно, на-

пример, в Анже вместо нее сжигали статую Фанатизма

548

.

Идол, как мы помним из анализа Жан-Люка Мариона, это

нечто закрывающее собой зрение, в то время как икона про-

водит взгляд в глубину бесконечности, в бездну трансценден-

тности. Сгорающая статуя Атеизма призвана изменить реп-

резентативное пространство. Идол исчезает, делая даль

видимой, прозрачной. За испепеленным фетишем возникает

изваяние Мудрости, Софии, открывающее зрение. Именно в

результате этого «открытия» пространства в конце процессии

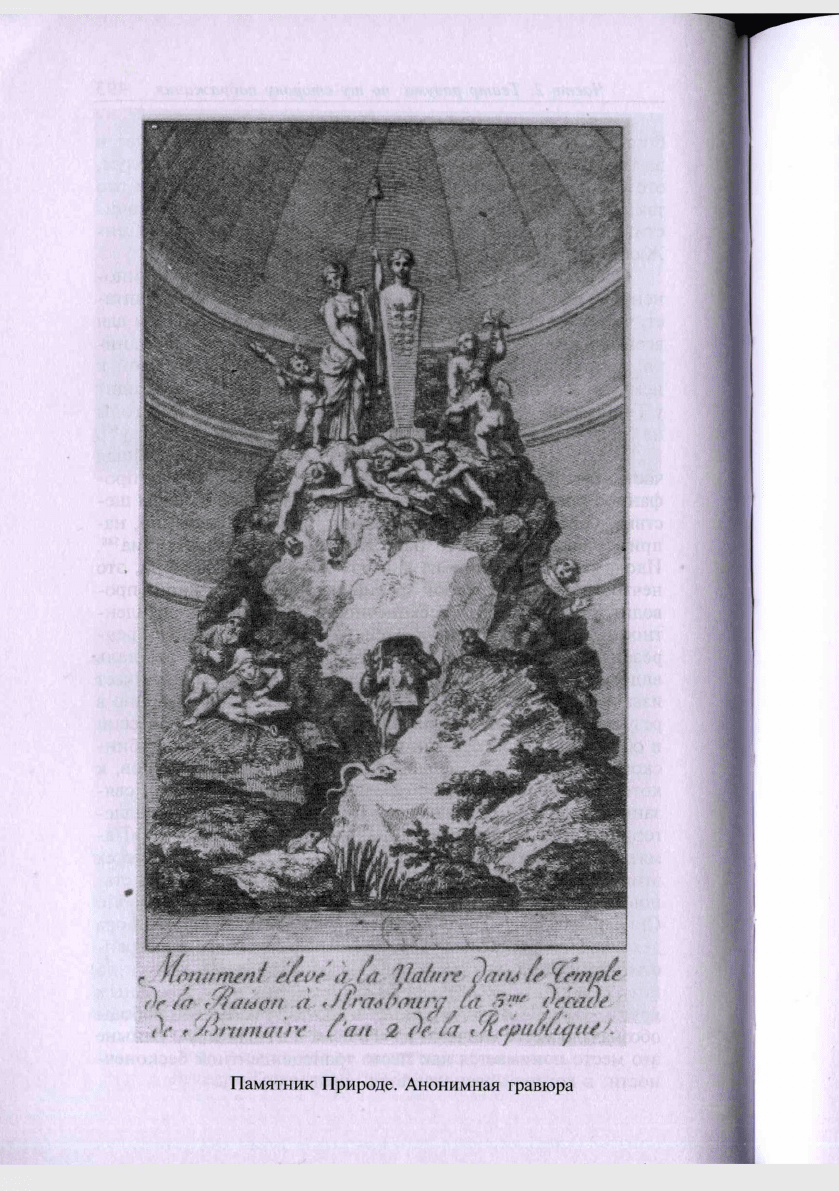

и обнаруживается гора как полисемический символ якобин-

ского движения: как «философская гора» розенкрейцеров, к

которым в Аррасе принадлежал Робеспьер, как символ, свя-

занный с Руссо (намек на его «Письма с горы»)

549

, как алле-

гория Природы, использованная, например, в проекте «Па-

мятника Природе», и т.д. Но, может быть, существенней всех

этих аллегорических значений то, что гора в XVIII веке ста-

новится знаком возвышенного и в конечном счете, подобно

Синаю, знаком невидимого и непредставимого Бога

550

. Гора

действует не просто как некий центр сакрального простран-

ства, но именно как проводник взгляда, который должен по

искусственно организованным уступам, как по театральным

ярусам, восходить к вершине, на которой дерево свободы

обозначало место «ничего» из «Письма к д'Аламберу». Отныне

это место понимается как место трансцендентной бесконеч-

ности, в которой располагается справедливость.

Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 3 1 1

Андре Шенье (чей брат Мари-Жозеф Шенье сочинил

гимн Высшему Существу, исполнявшийся во время праздни-

ка) посвятил часть своих «Ямбов» (IV) празднику Высшего

Существа, который описывается с большой долей иронии:

Усилиями нашего сената, небо больше не пусто!

Избавленный от своих обязанностей,

Бог

Возвращен на вечный трон.

Он вновь возьмет в свои руки правление землей.

Надо надеяться, что после многомесячного изгнания он бу-

дет вести себя лучше и т.д... и что первым знаком его раска-

яния будет наказание его новых почитателей

551

.

Шенье, конечно, не верит в торжество божественной

справедливости, он прекрасно понимает, что вся затея раз-

вертывается вокруг пустоты, которая должна быть заполне-

на.

Токвиль, считавший, что антихристианский характер ре-

волюции «придал ее физиономии то чудовищное выражение

(cette expression terrible), которое нам знакомо»

552

, писал о том,

что именно пустота, возникшая в результате отмены религи-

озных законов, как, впрочем, и гражданских законов, созда-

ла пространство, в котором ничто не останавливало, ничто

не тормозило эксцессы и безумия

553

.

Это неотвратимое зияние пустоты парадоксально прида-

ет празднику Высшего Существа иконоборческий характер.

Показательно, что Комиссия общественного образования зап-

ретила воспроизводить праздник в виде театральных рекон-

струкций, мотивируя это не только нетерпимостью к копи-

ям всякого рода (антимиметическим импульсом), но и

антирепрезентативным императивом:

Они [театральные копии] стремятся испортить впечатление и

разрушить привлекательность национальных праздников, раз-

бивая их единство в лишенных искусства копиях, безжизнен-

ных изображениях, подменяя массы людей группами и нанося

оскорбление их величию

554

.

Характерно, что подмена масс группами людей стоит в

том же ряду, что и использование безжизненных изображе-

ний. Репрезентативность должна быть исключена во всех ее

вариантах. Сжигание статуй в начале — типичный иконобор-

ческий жест, оставляющий место для зияющей пустоты. Хотя

496 Л/. Ямпольсгсий. Физиология символического. Книга 1

сам жест сжигания мотивируется как раз уничтожением пус-

тоты. В своей речи 18 флореаля Робеспьер говорил о том, что

атеизм, уничтожая божество, оставляет после себя «ничто»:

«Ничто или хаос, пустоту и насилие»

555

. Сам жест сжигания

статуи Ничто по своему существу парадоксален, так как он

постулирует ничто (негативность) на месте уничтожаемого

Ничто.

Пустота эта полурутинно определяется Робеспьером в духе

культа Разума как Природа, которую он наделяет разумным

началом: «Без принуждения, без преследований все веры

(sectes) должны сами соединиться во всеобщую религию

Природы. <...> Подлинный жрец Высшего Существа — это

природа, ее храм — мироздание...»

556

Но еще в «Системе При-

роды» (1770) Гольбаха теистский культ Природы прямо свя-

зывался с пустотой:

...в результате всех теологических умствований владыка все-

ленной, всемогущий двигатель природы, это самое важное с

точки зрения человеческого познания существо свелось к

какому-то пустому, лишенному смысла слову или, вернее, к

пустому звуку, с которым каждый связывал свои собственные

идеи

557

.

Природа, которая в культе Разума была объектом «туман-

ного пантеизма», окрашенного в тона «сентиментальной бо-

таники» Руссо, у Робеспьера превращается не столько в жи-

вотворящую силу (о которой поминал Кутон), сколько в

политическую машину террора.

Любопытным комментарием к приравниванию Природы

Высшему Существу и ко всему ритуалу нового культа может

послужить пьеса Пьера-Сильвена Марешаля «Страшный суд

над королями» (1793), хотя и написанная в виде фарса до

введения новой религии, но отражающая общие настроения

своего времени. Действие пьесы происходит на острове, куда

санкюлоты вывозят всех монархов мира, от которых избави-

лись народы. Есть здесь и вариант робеспьеровской горы:

Театр представляет внутренность вулканического острова. В

глубине сцены гора время от времени на протяжении всего

действия до самого конца изрыгает языки пламени

558

.

Этот вулкан—олицетворение природы — буквально пред-

ставлен как некое божество. На острове живет старик, изгнан-

ный со своей родины злодеем-королем. Он живет на склоне

Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 3 1 1

вулкана, который милует его: «Вулкан, хищные звери, дика-

ри как будто до сегодняшнего дня относились с почтением

к жертве короля»

559

Более того, дикари превратили этот вулкан в объект ре-

лигиозного культа, хотя они и поклялись старику, что никогда

не будут иметь священнослужителей и королей. В конце пье-

сы, как нетрудно догадаться, вулкан проглатывает королей,

верша тем самым высшее правосудие:

Происходит извержение: огонь атакует королей со всех сто-

рон; они падают, пожираемые огнем, в разверзшиеся недра

земли

560

.

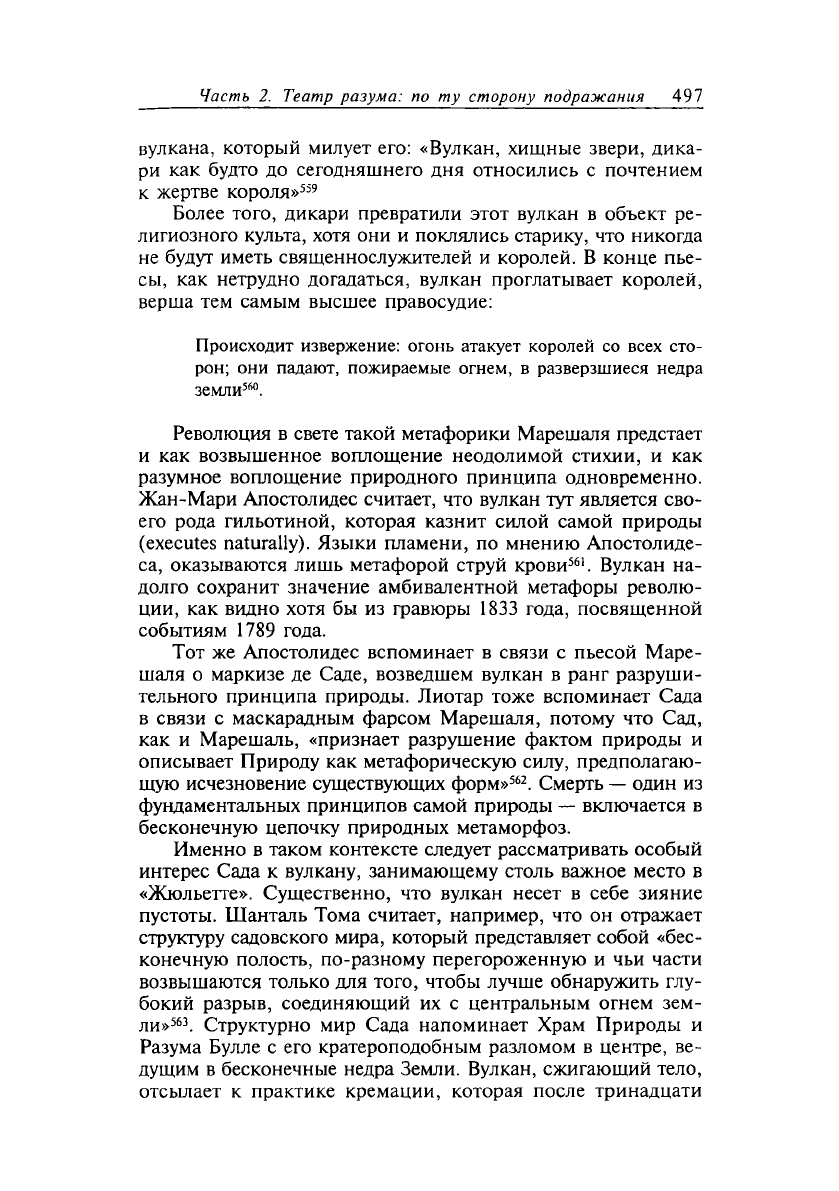

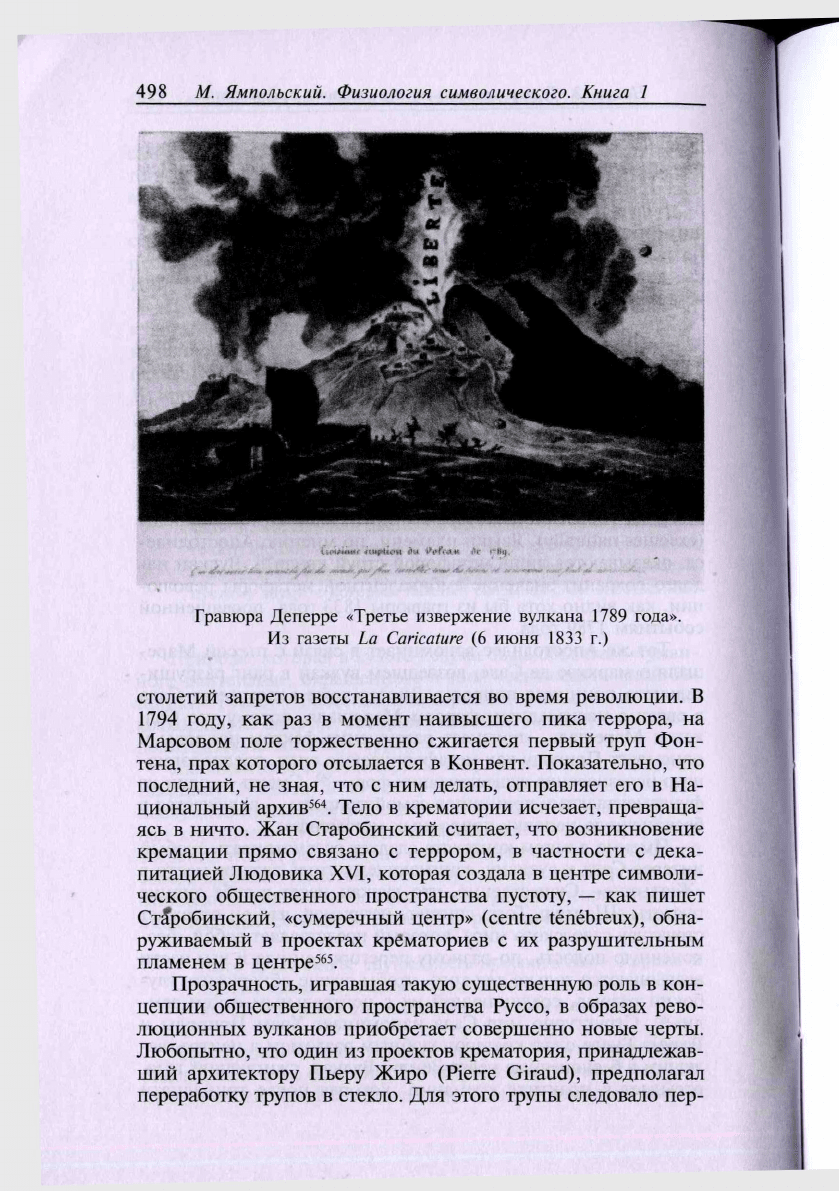

Революция в свете такой метафорики Марешаля предстает

и как возвышенное воплощение неодолимой стихии, и как

разумное воплощение природного принципа одновременно.

Жан-Мари Апостолидес считает, что вулкан тут является сво-

его рода гильотиной, которая казнит силой самой природы

(executes naturally). Языки пламени, по мнению Апостолиде-

са, оказываются лишь метафорой струй крови

561

. Вулкан на-

долго сохранит значение амбивалентной метафоры револю-

ции, как видно хотя бы из гравюры 1833 года, посвященной

событиям 1789 года.

Тот же Апостолидес вспоминает в связи с пьесой Маре-

шаля о маркизе де Саде, возведшем вулкан в ранг разруши-

тельного принципа природы. Лиотар тоже вспоминает Сада

в связи с маскарадным фарсом Марешаля, потому что Сад,

как и Марешаль, «признает разрушение фактом природы и

описывает Природу как метафорическую силу, предполагаю-

щую исчезновение существующих форм»

562

. Смерть — один из

фундаментальных принципов самой природы — включается в

бесконечную цепочку природных метаморфоз.

Именно в таком контексте следует рассматривать особый

интерес Сада к вулкану, занимающему столь важное место в

«Жюльетте». Существенно, что вулкан несет в себе зияние

пустоты. Шанталь Тома считает, например, что он отражает

структуру садовского мира, который представляет собой «бес-

конечную полость, по-разному перегороженную и чьи части

возвышаются только для того, чтобы лучше обнаружить глу-

бокий разрыв, соединяющий их с центральным огнем зем-

ли»

563

. Структурно мир Сада напоминает Храм Природы и

Разума Булле с его кратероподобным разломом в центре, ве-

дущим в бесконечные недра Земли. Вулкан, сжигающий тело,

отсылает к практике кремации, которая после тринадцати

498 М. Ямпольский. Физиология символического. Книга 1

Гравюра Деперре «Третье извержение вулкана 1789 года».

Из газеты La Caricature (6 июня 1833 г.)

столетий запретов восстанавливается во время революции. В

1794 году, как раз в момент наивысшего пика террора, на

Марсовом поле торжественно сжигается первый труп Фон-

тена, прах которого отсылается в Конвент. Показательно, что

последний, не зная, что с ним делать, отправляет его в На-

циональный архив

564

. Тело в крематории исчезает, превраща-

ясь в ничто. Жан Старобинский считает, что возникновение

кремации прямо связано с террором, в частности с дека-

питацией Людовика XVI, которая создала в центре символи-

ческого общественного пространства пустоту, — как пишет

Старобинский, «сумеречный центр» (centre tenebreux), обна-

руживаемый в проектах крематориев с их разрушительным

пламенем в центре

565

.

Прозрачность, игравшая такую существенную роль в кон-

цепции общественного пространства Руссо, в образах рево-

люционных вулканов приобретает совершенно новые черты.

Любопытно, что один из проектов крематория, принадлежав-

ший архитектору Пьеру Жиро (Pierre Giraud), предполагал

переработку трупов в стекло. Для этого трупы следовало пер-

Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 3 1 1

воначально вымачивать в каустике, а затем обжигать в кре-

мационных печах. Само здание крематория предполагалось

построить из полученного таким образом стекла

566

. Прозрач-

ность стекла прямо связывается здесь с абсолютным небытием

смерти.

Маркиз де Сад представляет специальный интерес в кон-

тексте встречи Природы и Террора. Сад занимает особое

положение по отношению к Руссо и руссоистской идеологии.

Он написал проект революционной конституции, развиваю-

щей некоторые идеи «Общественного договора», в частности

идею прямой, непредставительной демократии и единого,

неделимого и неотчуждаемого суверенитета

567

И хотя, выс-

тупая в Конвенте, он был вынужден заявить о своей привер-

женности культу добродетели, это его выступление было,

несомненно, актом политического оппортунизма

568

. Его сла-

вословие добродетели, счастья, патриотизма и свободы в речи,

произнесенной им в честь «мучеников революции» Марата и

Лепелетье, по мнению такого эксперта, как Жильбер Лели,

может показаться пародией

569

Нет сомнений в том, что Сад

испытывал глубокое отвращение к риторике добродетели,

которую культивировали Руссо и Робеспьер. Культ доброде-

тели подвергнут принципиальной критике в философском

романе Сада «Жюстина, или Несчастья добродетели», опуб-

ликованном в 1791 году. Против Руссо и Робеспьера с их

деизмом и морализмом направлено и то, что можно назвать

«философией» Сада. Первая часть трактата «Французы, еще

усилие, если вы хотите стать республиканцами», включенно-

го в состав «Философии в будуаре», целиком посвящена от-

рицанию всех форм религии, в том числе и деизма.

Наиболее радикальную антипросвещенческую и антирус-

соистскую позицию Сад занимает в «Жюльетге», где главным

принципом Природы провозглашается разрушение старых

форм, деструкция, насилие. Природа у Руссо и Робеспьера

предстает как воплощение справедливости и разума, поряд-

ка и естественного закона. Такой апологет природы, как

Бернарден де Сен-Пьер, писал, например:

Человек, выросший на природе, не в состоянии понять со-

циальные пороки. Он имеет ясную идею порядка, а не бес-

порядка. Красота, добродетель, счастье имеют пропорции;

уродство, порок, несчастье

—

нет

570

.

Показательно, что в романе Бернардена де Сен-Пьера

фигурирует вулкан Гекла, который воплощает силы хаоса и

500 Л/. Ямпольсгсий. Физиология символического. Книга 1

разрушения, постепенно подчиняемые гармонизирующим

силам природы, покрывающей его страшные склоны цвета-

ми и заселяющей их птицами

571

. Эта эволюция Геклы в пол-

ной мере отражает философию Просвещения. Все то, что в

природе относилось к области хаоса и пугающей иррацио-

нальности, постепенно подчиняется Разуму. В этом смысле

Просвещение — прямой наследник стоицизма и средневеко-

вых представлений о мироздании.

У Сада Природа принципиально враждебна гармонизиру-

ющим силам, она всегда воплощает разрушение и является

основным носителем принципа аморальности. Для того что-

бы соответствовать законам природы, человек должен убивать,

насиловать, жечь, уничтожать, провозглашает Сад устами

папы римского Пия VI в «Жюльетте»:

Не будучи способны понравиться ей [Природе] жестокостью

всеобщего разрушения, доставьте ей удовольствие хотя бы

локальной жестокости и вкладывайте в ваши убийства все воз-

можные гнусность и ужас, тем самым демонстрируя вашу мак-

симальную покорность законам, которые она вам навязывает;

ваша неспособность сделать все то, чего она хочет, не избавля-

ет вас от необходимости делать все, что в ваших силах

572

.

Бессмысленная разрушительная сила вулкана, не щадяще-

го ни правых ни виноватых, оказывается в «Жюльетте» иде-

альной моделью господствующего в природе закона. Следо-

вание этому закону лишает преступление преступности. В

этом смысле Сад действительно ученик Сен-Жюста. Преступ-

лением в его романах является то, что нарушает не законы

Природы, но извращенные законы общества

573

. Те же дей-

ствия в рамках Природы перестают быть трансгрессивными.

Когда Клервил и Жюльетта бросают в жерло Везувия Олим-

пию, они буквально имитируют Природу:

— Внизу вулкан: ты будешь брошена в него живьем.

— О друзья мои,

—

сказала она, задыхаясь.

—

Что я сделала?

* — Ничего. Ты нам надоела. Разве этого не вполне доста-

точно?

574

Совершаемое вулканом убийство столь же мало мо-

тивировано, сколь и убийство Олимпии от рук Клервил и

Жюльетты.

В такой перспективе Террор не может получить обосно-

вания через понятия справедливости и волю Высшего Суще-

ства, если, конечно, не уравнять ее со слепой волей Приро-

Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 3 1 1

ды. Но именно такое уравнивание и осуществляет Сад в своей

«философии», которая на трансцендентном уровне снимает

само понятие преступления. Как пишет Морис Бланшо,

если преступление является духом природы, нет преступле-

ния против природы, и следовательно, нет возможности пре-

ступления

575

.

Террор разверзает такую бездну ужаса, что делает поня-

тие преступления бессмысленным. Через террор общество

приближается к естественному природному состоянию и нео-

жиданным образом входит в круг руссоистских идей. Как

показал Пьер Клоссовски, у Сада убийство короля, высшее

из возможных преступлений, эквивалентное отцеубийству,

ввело принцип несмываемого греха в саму ткань нового об-

щества, оно стало основой нового общественного договора,

заменившего договор Руссо «круговой порукой отцеубийства,

способной скрепить сообщество, но не способной придать ему

характер братства, так как оно уже является каиновым»

576

. К

тому же Сад открыто использует тут тему миметизма, подра-

жания природе, поворачивая ее совершенно неожиданной

стороной. Так, живущий на склонах Этны убийца Альмани

прямо заявляет, что будет подражать природе, ненавидя ее.

Природная идиллия Руссо здесь радикально опровергается

через доведение ее до абсурда.

Правда, превращение Природы в высший принцип и ре-

гулятор миметических отношений опасно. Филипп Роже

пишет:

Покуда над и за Природой философия оставляет пустое мес-

то, его вновь занимает хитрый Бог. Как в театре, тут действует

принцип силы амплуа: для того чтобы культ Природы не

превратился в культ Высшего Существа, нужно показать, что

он подчиняется высшему принципу, который трудно заподоз-

рить в союзе с божественным: движению

577

.

Такой высший принцип является принципом динамики.

Роже объясняет необходимостью движения, например, инте-

рес Сада к телесной механике Ламетри. Но динамика у Сада,

не позволяющая Богу состояться, — не столько механическая,

сколько энергетическая и разрушительная. Это движение

извергающегося вулкана и брызжущего семени либертина

578

.

Садовское социальное пространство оказывается инвер-

сией руссоистского социального пространства и зеркалом

502 Л/. Ямпольсгсий. Физиология символического. Книга 1

социального пространства якобинского террора. «Справедли-

вость» и «ничто», называвшиеся Робеспьером Высшим Суще-

ством, определяются Садом как Преступление и Смерть

579

Структура пространства сохраняется, но элементы ее превра-

щаются в свою противоположность.

Чтобы представить себе диалектику актера и зрителя у

Сада, лучше всего обратиться к одному эпизоду из «Жюль-

етты». Здесь на склонах вулкана расположился замок злодея

Минского, который сам в неистовости своих злодеяний по-

хож на вулкан. Минский характеризует себя следующим об-

разом:

Я чудовище, нечто выблеванное Природой, чтобы я помог ей

в разрушении. <...> Я наслаждаюсь всеми удовольствиями

деспотизма <...>

— А справедливость?

— Не существует в этой стране, потому я и выбрал ее в ка-

честве своего приюта...

580

Сад сознательно помещает Минского в контекст дискур-

са справедливости и террора.

Внутри замка Минский оборудовал машину убийств, ко-

торая одновременно является и машиной зрения

581

. Здесь

«была оборудована полукруглая апсида, покрытая зеркалами

с шестнадцатью колоннами черного мрамора, к каждой из

которой была привязана девушка, обращенная к зрителю

спиной»

582

.

Минский может достигать сексуального пароксизма, толь-

ко созерцая смерть, поэтому каждая из шестнадцати колонн

оборудована механизмом убийства, и все эти механизмы син-

хронно приводятся в действие от кровати Минского, где тот

совокупляется с выбранной им девицей. В момент оргазма

Минский дергает за шнуры и тем самым одновременно за-

пускает зловещие аппараты в колоннах, одновременно уби-

вающие шестнадцать привязанных к колоннам девиц:

#

Шестнадцать смертоносных аппаратов одновременно прихо-

дят в действие, шестнадцать связанных созданий кричат, как

одна, и одновременно умирают, одна с кинжалом в сердце,

другая от пули в сердце же, у третьей мозги разлетаются во

все стороны, еще одной перерезают горло, короче, они уми-

рают по-разному, но все вместе

583

Мне представляется, что на пародийном уровне эта маши-

на воспроизводит механизм общественного договора, когда