Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

118 5 Grundstrukturen hydraulischer Kreisläufe

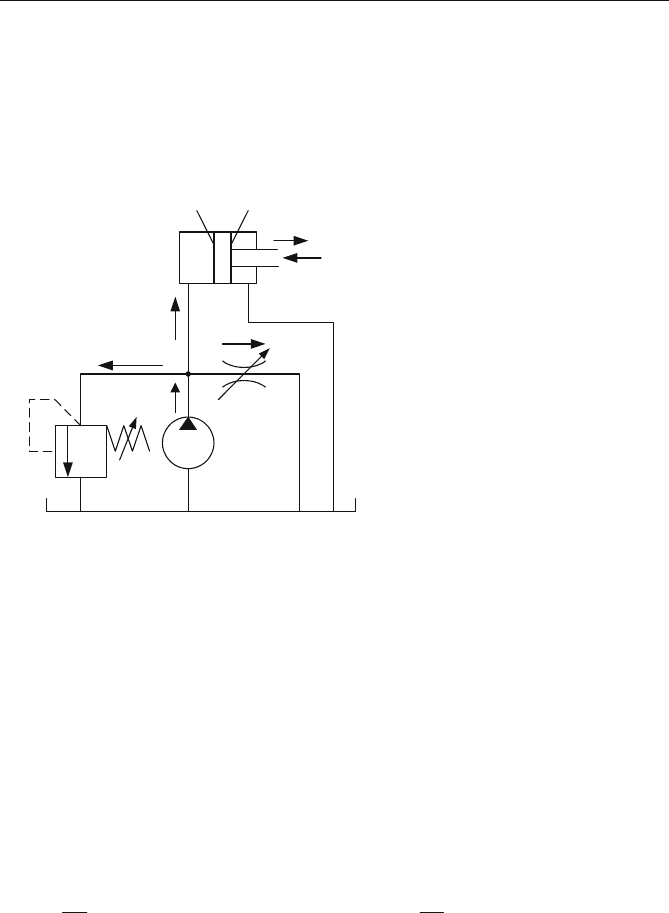

5.4.2 Drosselkreisläufe mit Volumenstromquelle

Eine weitere Möglichkeit der Anwendung von Stromventilen ist ihre Anordnung

im Nebenschluss zum Verbraucher. Abbildung 5.8 zeigt eine derartige Schaltung

mit einem Drosselventil.

A

1

A

2

v

F

Q

Dr

p

Q

1

Q

VD

= 0

Q

P

p

e

Abb. 5.8 Drosselkreislauf mit Volumenstromquelle

Soll ein Stromregelventil zur Vermeidung der Abhängigkeit der Kolben-

geschwindigkeit v von der Kraft F anstelle des Drosselventils eingesetzt werden,

ist ein Drei-Wege-Stromregelventil (Abschn. 8.2.2) in der Leitung zum Arbeits-

zylinder anzuordnen. Beim Einsatz eines Zwei-Wege-Stromregelventils in der

Nebenschlussleitung wird der zum Behälter abfließende Volumenstrom Q

Dr

genau

dosiert, während der zum Arbeitszylinder führende Volumenstrom Q

1

durch die

Leckverluste der Pumpe beeinflußt wird. Damit ergibt sich trotz des Einsatzes ei-

nes Zwei-Wege-Stromregelventils eine Abhängigkeit der Kolbengeschwindigkeit

v von der Last F.

Anstelle des Arbeitszylinders kann ein Rotationsmotor als Verbraucher ein-

gesetzt werden.

Zur Speisung der Anlage ist eine Volumenstromquelle erforderlich. Die Kol-

bengeschwindigkeit v wird durch das Drosselventil eingestellt. Es gilt:

v

Q

A

1

1

mit Q

1 =

Q

P

- Q

Dr

und 'pp

F

A

Dr

1

. (5.14)

Das Druckbegrenzungsventil dient als Sicherheitsventil (p

p

e

; Q

VD

= 0). Ein Pa-

rallelbetrieb mehrerer Verbraucher ist deshalb nicht möglich.

Diese Anordnung des Stromventils im Kreislauf erfordert für jeden Ver-

braucher eine eigene Volumenstromquelle. In Bewegungsrichtung des Kolbens

wirkende Kräfte sind, da in diesem Fall der Druck p negativ werden müsste

5.5 Passive und aktive Lasten 119

(Kavitation), zu vermeiden; dadurch würde die Anlage funktionsuntüchtig. Ein

Gegendruckventil in der Abflussleitung vom Verbraucher beseitigt die

Kavitationsgefahr. Damit wird jedoch der Anlagenwirkungsgrad verschlechtert.

5.5 Passive und aktive Lasten

Die von Hydraulikantrieben zu überwindenden Lasten (Kräfte und Momente)

können anlagenabhängig unterschiedliche Forderungen an die Gestaltung des Hy-

draulikkreislaufes stellen. Es ist zu unterscheiden zwischen passiven und aktiven

Lasten.

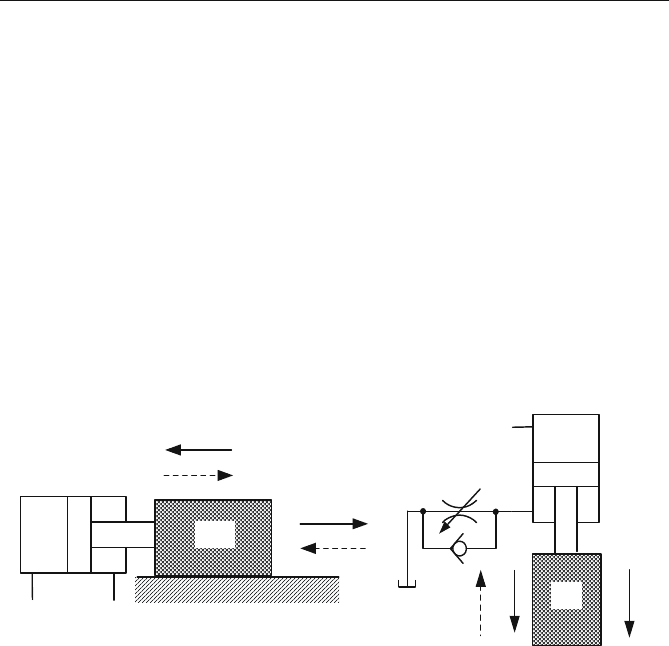

In Abb. 5.9 sind Beispiele für diese beiden Lastarten an Antrieben mit Arbeits-

zylindern dargestellt. Die folgenden Aussagen gelten analog für Antriebe mit Ro-

tationsmotoren.

m

v

m g

m

- v

F

- F

a

m

v

-v

b

Abb. 5.9 Lastarten. a passive Last b aktive Last

Passive Lasten

Passive Lasten wirken stets entgegen der Bewegungsrichtung des Arbeitszylinders

bzw. des Rotationsmotors.

In Abb. 5.9 a wird als Beispiel für eine passive Last die Wirkung der Reibkraft

zwischen der zu bewegenden Masse m und der feststehenden Unterlage dar-

gestellt. Eine Umkehr der Bewegungsrichtung führt zu einer Umkehr der auf den

Kolben des Arbeitszylinders (Abb. 5.9 a) wirkenden Kraft F. Beim Druckaufbau

zur Überwindung der Haftreibung ist auch bei Stillstand des Antriebes die auf den

Kolben wirkende Reibkraft der Richtung der beabsichtigten Bewegung entgegen-

gesetzt.

Passive Lasten können keine Energie in das Hydrauliksystem einspeisen. Sie

werden durch Reibungskräfte bzw. -momente oder durch Arbeitswiderstände, wie

Zerspankräfte o.ä., verursacht.

120 5 Grundstrukturen hydraulischer Kreisläufe

Aktive Lasten

Aktive Lasten wirken bei stationärer Bewegung unabhängig von der Bewegungs-

richtung und auch bei Stillstand stets in einer Richtung. Eine Bewegungsumkehr

hat demzufolge keinen Einfluss auf die Richtung der Kraft auf den Kolben des

Arbeitszylinders. Deshalb sind spezielle schaltungstechnische Maßnahmen zum

Aufbau eines Gegendruckes im entsprechenden Zylinderraum bei Bewegung in

Lastrichtung erforderlich.

Im Beispiel nach Abb. 5.9 b dient dazu das beim Senken wirksame Drossel-

ventil, welches beim Heben durch das parallelgeschaltete Rückschlagventil um-

gangen wird.

Aktive Lasten können Energie in das Hydrauliksystem einspeisen. Sie werden

z. B. durch Federn und Gewichte verursacht. Auch Trägheitskräfte, die bei in-

stationärer Bewegung auftreten, sind den aktiven Lasten zuzuordnen. Sie wirken

unabhängig von der Bewegungsrichtung stets entgegen der Beschleunigungs-

richtung. Bei Bremsvorgängen wirkt die Trägheitskraft in Bewegungsrichtung. In

im offenen Kreislauf arbeitenden Hydraulikanlagen für Winden,

Hubeinrichtungen und andere Geräte, bei denen aktive Lasten auftreten können,

werden anstelle des Drosselventils nach Abb. 5.9 b spezielle Senkbremsventile,

welche die Absenkgeschwindigkeit lastunabhängig konstant halten, eingesetzt

(siehe Kap. 14). Für im geschlossenen Kreislauf arbeitende Anlagen sind Senk-

bremsventile nicht erforderlich.

6 Pumpen und Motoren

Zu den hydraulischen Verdrängermaschinen (Hydromaschinen) gehören Pumpen

und Motoren. Beide arbeiten nach dem Verdrängerprinzip und haben in der Regel

den gleichen konstruktiven Aufbau. Pumpen können als Motoren arbeiten und

umgekehrt, wenn der Flüssigkeitsstrom entsprechend gesteuert wird. Durch den

Unterschied in der Wirkungsrichtung gilt für Hydropumpen, dass sie mechanische

in hydraulische Leistung umwandeln und Hydromotoren hydraulische Leistung in

mechanische Leistung zurückwandeln. Beide sind gekennzeichnet durch das geo-

metrische Verdrängungsvolumen V.

Der theoretische Volumenstrom Q

th

, der je Zeiteinheit durch diese Maschinen

strömt, ergibt sich aus der Gl. (6.1), mit der Drehzahl n und den Verdrängungs-

volumen V

nVQ

th

.

(6.1)

Die Pumpe saugt die Hydraulikflüssigkeit an und verdrängt diese in das Leitungs-

system. Durch die Widerstände, die der strömenden Flüssigkeit entgegenwirken,

baut sich im gesamten Hydrauliksystem ein Druck auf. Damit wird deutlich, dass

sowohl bei Schwankungen der äußeren Last an Zylindern oder Motoren, als auch

bei Veränderungen des Volumenstromes und/oder der Viskosität der Hydraulik-

flüssigkeit, sich unmittelbar schwankende Drücke einstellen.

Erwähnenswert ist, dass mit Freikolbenmaschinen (Brennkolbenpumpe), die ei-

ne direkte Energieumwandlung von thermischer über mechanische in hydraulische

Energie ermöglichen, Forschungsprojekte betrieben werden. Da diese Maschinen

immer im optimalen Betriebspunkt laufen, sind energetische Effekte zu erwarten

[6.1]. Es handelt sich dabei nicht um reine hydraulische Systeme, die hydraulische

Energie wird aber letztlich durch hydraulische Verdrängereinheiten bereitgestellt.

6.1 Einteilung

Grundsätzlich gibt es die nachfolgend dargestellten Möglichkeiten der konstrukti-

ven Einteilung von Verdrängereinheiten:

Umlaufverdränger-(Drehkolben-)maschinen

Umlaufverdrängermaschinen fördern die Hydraulikflüssigkeit durch Drehung von

Zahnrädern, Kammern oder Zellen. Zu den bekanntesten Bauarten gehören Zahn-

radmaschinen, Schraubenmaschinen und Flügelzellenmaschinen. Letztere gibt es

mit variablem und konstantem Verdrängungsvolumen.

D. Will, N. Gebhardt (Hrsg.), Hydraulik,

DOI 10.1007/978-3-642-17243-4_6, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

122 6 Pumpen und Motoren

Hubverdränger-(Schubkolben-)maschinen

Bei Hubverdrängermaschinen wird die zyklische Veränderung der Zellengröße

durch längsbewegte Kolben erreicht. Eine Verstellung des Verdrängungsvolumens

ist durch Eingriff in die Triebwerksgeometrie möglich. Bedingt durch die innere

Strömungsumkehr des Fluids benötigen diese Maschinen eine Schieber- oder Ven-

tilsteuerung zwischen dem Verdrängungsraum und den Strömungswegen. Als we-

sentliche Bauarten sind hier Axialkolben- und Radialkolbenmaschinen zu nennen,

die es mit variablem und konstantem Verdrängungsvolumen gibt.

Die beiden grundlegend unterschiedlichen Bewegungsarten führen zu ab-

weichenden Eigenschaften, die spezifische Einsatzcharakteristika zur Folge haben.

Ein Umlaufverdränger kann mit einer höheren Drehzahl als ein Hubverdränger be-

trieben werden, weil bei ihm keine Umkehrung der Bewegungsrichtung des Ver-

drängers zwischen Ansaugen und Ausschieben erfolgen muss. Umlaufverdränger

haben höhere Verlustströme als Hubverdränger und deshalb einen niedrigeren vo-

lumetrischen Wirkungsgrad. Sie werden vor allem bei niedrigen Drücken ein-

gesetzt. Eine Hauptursache für die größeren Leckverluste ist der Zusammenhang

zwischen der Form der Dichtungslinien und den auftretenden Drücken in den Um-

laufverdrängern. Die Begrenzungslinien zwischen den feststehenden und den be-

weglichen Teilen sind Geraden. In modernen Maschinen werden die Nachteile

durch größere Fertigungsgenauigkeiten und Verwendung von hochwertigen Le-

gierungselementen weitestgehend ausgeglichen.

a

b

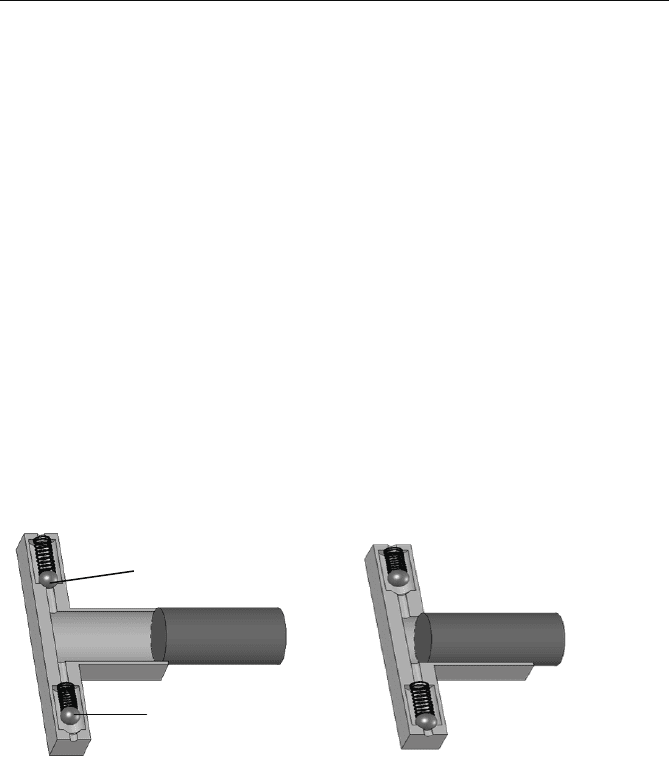

Abb. 6.1 Wirkschema von Hubverdrängermaschinen. a Saughub b Förderhub

Das Grundprinzip von Hubverdrängermaschinen wird in Abb. 6.1 verdeutlicht.

Beim Ausfahren des Kolbens (Saughub) baut sich im Zylinder ein Unterdruck auf.

Dieser bewirkt, dass über das Saugventil 1 die Hydraulikflüssigkeit aus dem Be-

hälter der Hydroanlage angesaugt wird. Durch den Druck in dem Hydraulikkreis-

lauf bleibt das Druckventil 2 in geschlossener Position. Beim Einfahren (Förder-

hub) des Kolbens wird das Fluid über das Druckventil unter Druck (hier abhängig

von der Federkraft des Druckventils und von dem in der Leitung herrschenden

Druck) in die Hydraulikanlage gefördert. Der Druck im Zylinder sorgt dafür, dass

das Saugventil geschlossen bleibt. Anstelle der in Abb. 6.1 gezeigten druck-

abhängigen Steuerung erfolgt bei den meisten Hydromaschinen die Steuerung

wegabhängig (vgl. Abb. 6.24 a).

1

2

6.2 Kenngrößen 123

Darüber hinaus gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, die Unterteilung nach

dem Verdrängungsvolumen bzw. der Art des Verdrängerprinzips vorzunehmen:

konstantes Verdrängungsvolumen bzw.

veränderbares Verdrängungsvolumen.

6.2 Kenngrößen

Hydromaschinen bestehen aus vielen Einzelteilen mit mehreren Dichtspalten zwi-

schen den bewegten Teilen. Zwangsweise treten an diesen Stellen druckabhängige

volumetrische Verluste auf, die zu einem inneren Leckvolumenstrom Q

Li

führen

können. Der Anteil, der aus dem Gehäuse durch eine gesonderte Leckleitung ab-

geführt wird, wird als äußerer Leckvolumenstrom Q

La

bezeichnet. Mit Gl. (6.2)

kann der Zusammenhang zwischen den Leckvolumenströmen hergestellt werden.

Aus Abb. 6.2 geht hervor, dass sich dadurch für Pumpen gegenüber den theoreti-

schen Werten ein geringerer Förderstrom ergibt bzw. für Motoren ein größerer

Volumenstrom zugeführt werden muss, damit die vorgegebene Drehzahl erreicht

wird

LaLiL

QQQ .

(6.2)

Für den realen messbaren Volumenstrom Q (

P

Q bzw.

M

Q ) müssen neben dem

Anteil, der mit den Leckagen erfasst wird, zusätzlich die sich aus unvollständiger

Füllung infolge von Kavitation, Gas- oder Dampfeinschlüssen in der Flüssigkeit

Q

S

sowie der Verluststrom Q

K

, der bei Druckanstieg infolge der Kompressibilität

der Flüssigkeit entsteht, berücksichtigt werden. Während sich der Förderstrom von

Pumpen aus Gl. (6.3) ergibt, wird der für Motoren erforderliche Volumenstrom

mit Gl. (6.4) erfasst

KSLthP

QQQQQ

(6.3)

KLthM

QQQQ .

(6.4)

P

Q - realer messbarer Volumenstrom von Hydropumpen

M

Q - der zur Erreichung einer messbaren Drehzahl von Hydromotoren erfor-

derliche Volumenstrom

Da der Verluststrom Q

S

unerwünscht ist, sollte sein Einfluss so gering wie mög-

lich gehalten werden. Für vorgespannte Pumpen und für Motoren ist er ver-

nachlässigbar. Dieser Sachverhalt stellt für die am häufigsten eingesetzten

Hydraulikmaschinen einen Sonderfall dar. Bei selbstansaugenden Pumpen ist

darauf zu achten, dass der Unterdruck in der Saugleitung möglichst niedrig ge-

halten wird (geringe Saughöhe, ausreichend große Rohrquerschnitte, Vermeidung

örtlicher Widerstände) und keine Luft angesaugt werden kann (s. Kap. 4).

124 6 Pumpen und Motoren

Q

Q

p

p

Q

Q

L

L

Q

Q

M

M

Q

Q

L

L

Q

Q

P

P

Q

Q

t

t

h

h

n

n

=

=

k

k

o

o

n

n

s

s

t

t

.

.

T

T

=

=

k

k

o

o

n

n

s

s

t

t

.

.

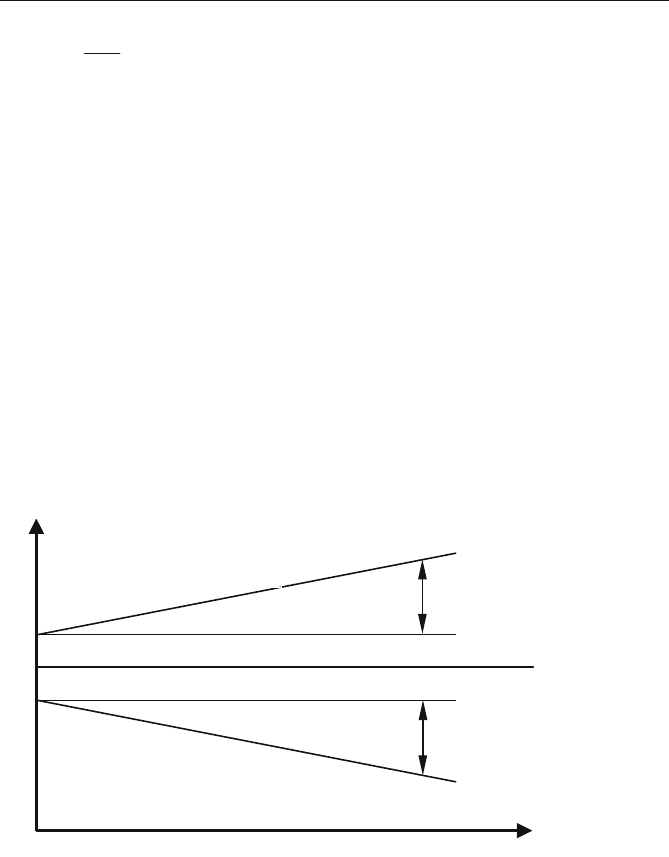

Abb. 6.2 Leckvolumenströme von Hydromaschinen in Abhängigkeit vom Druck

Der Kompressionsstrom Q

K

kann in Hydromotoren, ebenso wie in Hydro-

pumpen, in der Regel nicht genutzt werden und wird damit zu einem irreversiblen

Verlustanteil. Unter der Annahme konstanter Füllungs- und Kompressionsverluste

gelten für einen konstanten Betriebszustand die in Abb. 6.2 dargestellten Sachver-

halte.

Für die in Pumpen und Motoren umgesetzten Leistungen ist von dem nach-

folgend dargestellten allgemeinen Sachverhalt auszugehen (s. Abschn. 4.8). Die

mechanische Leistung, die der Antriebsleistung von Pumpen und der Abgabe-

leistung bei Motoren entspricht, kann mit Gl. (6.5) berechnet werden

nMMP

S

Z

2

Z

anPanP

MP

Z

abMabM

MP . (6.5)

Die hydraulische Leistung, die der Abgabeleistung von Pumpen bzw. der An-

triebsleistung von Motoren entspricht, wird gemäß Gl. (6.6) berechnet

pQP '

pQP

PabP

' pQP

ManM

' .

(6.6)

Dabei stellen M das Drehmoment, n die Drehzahl und

'

p die Druckdifferenz zwi-

schen hydraulischem Eingang und Ausgang der Verdrängermaschine dar.

Das Produkt aus maximalem Volumenstrom Q und maximalem Druck p wird

als Eckleistung einer Verdrängermaschine bezeichnet. Bei genereller Auslegung

der Hydraulikanlage nach der Eckleistung ergeben sich für den oft genutzten Teil-

lastbereich zu große und damit zu teure Baugruppen. Es werden deshalb zu-

nehmend Regelsysteme eingesetzt, die einen Leistungsregler verwenden, der die

Maximalleistung unterhalb der Eckleistung begrenzt (s. Abschn. 6.5).

Die Umwandlung von mechanischer Leistung in hydraulische und umgekehrt

kommt mit Gl. (6.7) zum Ausdruck

pQMP

ththth

'

Z

.

(6.7)

Wird in Gl. (6.7) der aus Gl. (6.1) bekannte Sachverhalt für den Volumenstrom

eingesetzt, so ergibt sich Gl. (6.8) für das theoretische Drehmoment von Ver-

drängermaschinen

6.2 Kenngrößen 125

p

V

M

th

'

S

2

.

(6.8)

Bei stationärem Betrieb dieser Maschinen sind die folgenden Verlustmomente zu

berücksichtigen:

Z

R

M Verlustmoment durch Newtonsche Reibung,

Rc

M Verlustmoment durch Coulombsche Reibung,

Rp

M Verlustmoment durch Stoß- und Massenkräfte und andere Einflüsse.

Damit gilt für das

Antriebsmoment von Pumpen M

P

der in Gl. (6.9) dargestellte

Zusammenhang. Mit Gl. (6.10) kann hingegen das

Abtriebsmoment von Motoren

M

M

berechnet werden

RcRpRthP

MMMMM

Z

(6.9)

RcRpRthM

MMMMM

Z

.

(6.10)

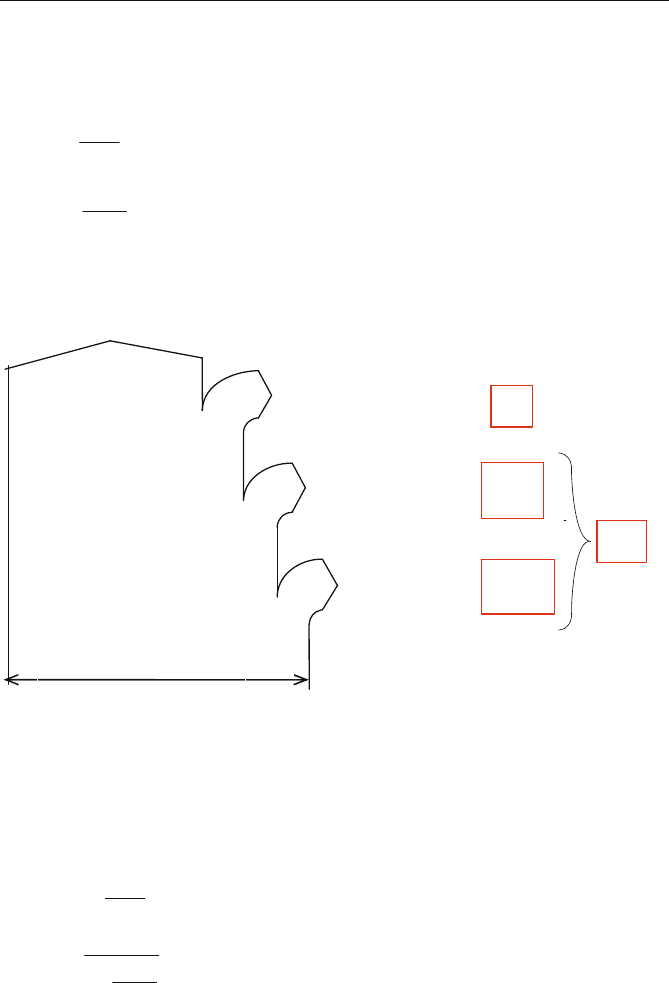

Die sich aus diesen Gleichungen ergebenden Kennlinien sind in Abb. 6.3 dar-

gestellt.

M

M

n

n

M

M

R

R

Z

Z

M

M

R

R

Z

Z

M

M

P

P

M

M

M

M

M

M

R

R

p

p

+

+

M

M

R

R

c

c

M

M

R

R

p

p

+

+

M

M

R

R

c

c

M

M

t

t

h

h

T

T

=

=

k

k

o

o

n

n

s

s

t

t

.

.

'

'

p

p

=

=

k

k

o

o

n

n

s

s

t

t

.

.

Abb. 6.3 Momentenkennlinien von Hydromaschinen

Betrachtet man die in Abb. 6.4 dargestellten Verlustkomponenten, so können

daraus die Beziehungen für den Wirkungsgrad von Verdrängermaschinen ab-

geleitet werden. Der Gesamtwirkungsgrad

K

wird aus dem Produkt der Einzel-

wirkungsgrade mit Gl. (6.11) berechnet

mv

K

K

K

.

(6.11)

126 6 Pumpen und Motoren

Der volumetrische Wirkungsgrad

K

v

erfasst alle Leckagen, die an Dichtstellen in-

nerhalb der Hydromaschinen auftreten. Er wird mit der Gl. (6.12) für Pumpen und

mit Gl. (6.13) für Motoren berechnet

thP

P

vP

Q

Q

K

(6.12)

M

thM

vM

Q

Q

K

.

(6.13)

Abb. 6.4 Verluste an Hydropumpen

Bei Vernachlässigung der Füllungs- und Kompressionsverluste werden unter prak-

tischen Bedingungen die volumetrischen Wirkungsgrade mit den Gln. (6.14) und

(6.15) berechnet

thP

L

vP

Q

Q

1

K

(6.14)

thM

L

vM

Q

Q

1

1

K

.

(6.15)

Der theoretische Volumenstrom

Q

th

ergibt sich für Pumpen und Motoren aus Gl.

(6.1). Der äußere Leckvolumenstrom

Q

La

wird in einer separat vorhandenen Leck-

(

(

h

h

y

y

d

d

r

r

a

a

u

u

l

l

i

i

s

s

c

c

h

h

e

e

L

L

e

e

i

i

s

s

t

t

u

u

n

n

g

g

)

)

z

z

u

u

g

g

e

e

f

f

ü

ü

h

h

r

r

t

t

e

e

L

L

e

e

i

i

s

s

t

t

u

u

n

n

g

g

a

a

m

m

P

P

u

u

m

m

p

p

e

e

n

n

e

e

i

i

n

n

g

g

a

a

n

n

g

g

R

R

e

e

i

i

b

b

u

u

n

n

g

g

s

s

v

v

e

e

r

r

l

l

u

u

s

s

t

t

e

e

r

r

e

e

i

i

n

n

m

m

e

e

c

c

h

h

a

a

n

n

i

i

s

s

c

c

h

h

R

R

e

e

i

i

b

b

u

u

n

n

g

g

s

s

v

v

e

e

r

r

l

l

u

u

s

s

t

t

e

e

i

i

m

m

F

F

l

l

u

u

i

i

d

d

u

u

n

n

d

d

z

z

w

w

i

i

s

s

c

c

h

h

e

e

n

n

F

F

l

l

u

u

i

i

d

d

u

u

n

n

d

d

W

W

a

a

n

n

d

d

L

L

e

e

c

c

k

k

v

v

e

e

r

r

l

l

u

u

s

s

t

t

e

e

a

a

n

n

D

D

i

i

c

c

h

h

t

t

u

u

n

n

g

g

s

s

s

s

p

p

a

a

l

l

t

t

e

e

n

n

(

(

S

S

u

u

m

m

m

m

e

e

d

d

e

e

r

r

L

L

e

e

c

c

k

k

a

a

g

g

e

e

n

n

)

)

L

L

e

e

i

i

s

s

t

t

u

u

n

n

g

g

a

a

m

m

P

P

u

u

m

m

p

p

e

e

n

n

a

a

u

u

s

s

g

g

a

a

n

n

g

g

(

(

m

m

e

e

c

c

h

h

a

a

n

n

i

i

s

s

c

c

h

h

e

e

L

L

e

e

i

i

s

s

t

t

u

u

n

n

g

g

)

)

K

K

v

v

K

K

m

m

1

1

K

K

m

m

2

2

K

K

m

m

6.2 Kenngrößen 127

leitung gemessen. Sollte die direkte Messung von Q

La

nicht möglich sein, so kann

mit den Gln. (6.16) bzw. (6.17) unter Nutzung der erforderlichen Messwerte

(Drehzahl

n und abgegebener Volumenstrom der Pumpe Q

abP

) Q

L

berechnet wer-

den. Bei einer direkten Messung von

Q

La

muss beachtet werden, dass oft konstruk-

tiv bedingte Spülströme in die Leckleitung einmünden, so dass Ungenauigkeiten

auftreten können

abPthPLP

QQQ

(6.16)

thMzuLM

QQQ .

(6.17)

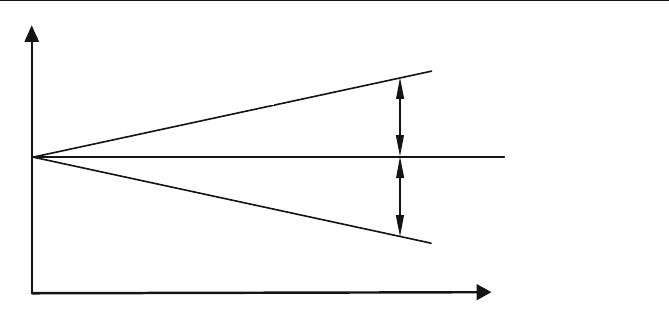

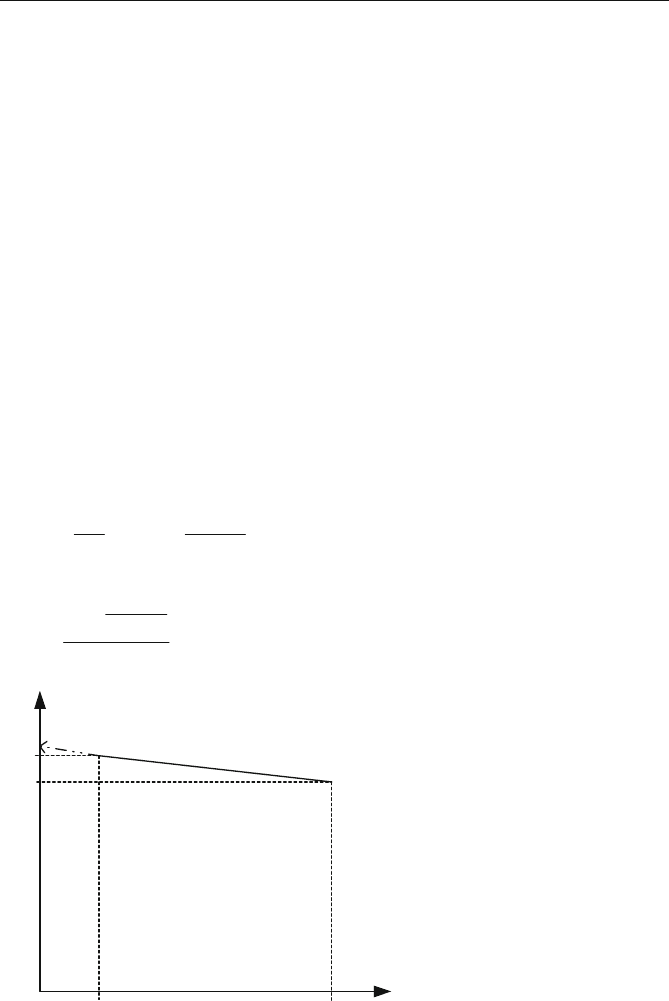

Sollte das Verdrängungsvolumen

V nicht bekannt sein, kann es rechnerisch bzw.

grafisch aus Messwerten gemäß Abb. 6.5 bestimmt werden. Bei Pumpen werden

zumindest zwei Förderströme

Q

1

und Q

2

bei p

1

und p

2

gemessen, die sich er-

gebende Gerade wird bis zum Schnittpunkt mit der

Q-Achse verlängert und daraus

das Verdrängungsvolumen bestimmt.

Der Sachverhalt kann auch mathematisch erfasst werden, indem aus den Mess-

werten mit Gl. (6.18) der allgemeine funktionelle Zusammenhang bestimmt wird.

Durch Einsetzen von

p = 0 in Gl. (6.18) ergibt sich aus (6.19) das gesuchte Ver-

drängungsvolumen

V.

p

Qp

Qp

p

Q

Q

'

'

'

'

1

1

mit

21

QQQ ' und

12

ppp ' (6.18)

n

p

Qp

Q

V

'

'

1

1

(6.19)

p

n = konst.

T = konst.

Q

Q

1

Q

2

p

1

p

2

Abb. 6.5 Kennlinie zur Bestimmung des Verdrängungsvolumens von Pumpen