Воробьёв И.Н. Тактика - искусство боя

Подождите немного. Документ загружается.

151

Примеры из истории войн от древних времен до наших дней свиде-

тельствуют о том, что действенность внезапности была тем выше, чем боль-

ше тот или иной военачальник проявлял смелости и решительности в поис-

ках новых, нестандартных боевых приемов, заботился о сохранении тайны,

бдительности и маскировки, умел вызвать у противника ложные представле-

ния о действительном положении своих войск, сроках и характере предстоя-

щих действий, оказывал на него глубокое психологическое воздействие, на-

правляя его усилия в нужном для себя направлении.

На ранней стадии развития военного дела, когда бой велся с примене-

нием холодного оружия, внезапность достигалась чаще всего за счет искусно-

го построения боевого порядка, осуществления военной хитрости. Одним из

классических примеров умелого использования принципа внезапности, кото-

рый вошел во все учебники военной истории, является сражение при Каннах

(216 г. до н.э.), где карфагенский полководец Ганнибал применил новый, не-

ожиданный для римлян маневр - двухсторонний охват («клеши»). Он сумел

ввести своего противника, полководца Варрона, в заблуждение - завлек в ме-

шок его войско и сильными фланговыми ударами и рейдом конницы с тыла

окружил и наголову разгромил его. Если потери римлян составили 48 тыс.

убитыми и 19 тыс. пленными, то потери карфагенской армии - 6 тыс. убиты-

ми

1

.

Характерно, что по уровню боевой выучки карфагенское и римское

войско, по оценке современников, были примерно одинаковыми. Следова-

тельно, чашу весов в сражении перевесило искусство - умение найти слабое

место у противника, ошеломить его неожиданностью.

Изучая опыт этого и многих других сражений, военные историки, фи-

лософы, полководцы в течение длительного времени стремились выработать

общие правила, рекомендации, что именно и как надо делать в бою, чтобы

достичь скрытности и внезапности. Так, Ксенофонт в своем труде "Киропе-

1

Военная история. Учебник для военных училищ. -М.: Воениздат. 1971. - С. 19.

152

дия" поучал, что военачальник должен уметь расставлять сети, скрывать свои

намерения, хитрить…, уметь делать все это лучше неприятеля»

1

. «Лови вся-

чески для нападения с быстротою такое время, когда он случится в беспоряд-

ке, а твое войско будет устроено к бою; когда он будет без оружия, а ты с

оружием в руках; когда он будет отягощён сном, а ты бодрствуешь; когда ты

осмотришь его, а сам он остается скрытным; когда ты увидишь его на дурном

месте, а сам будешь занимать выгодное»

2

.

Некоторые полезные советы по вопросам достижения скрытности и

внезапности содержатся в трудах Арриана и Плутарха. В трактате «Анаба-

зис» Арриан в подражание Ксенофонту изложил историю азиатского похода

Александра Македонского, где кроме прочего, раскрыл, как полководец ис-

пользовал военную хитрость. Дальнейшее развитие вопросы внезапности,

осуществления скрытного маневра получили в «Тактике» Асклепиодота и в

«Теории тактики» Элиана (I век н.э.). Особого внимания заслуживает работа

древнеримского военного теоретика Юлия Фронтина «Стратегемы», где на

основе анализа походов полководцев он дал характеристику многих видов

военных хитростей, известных в военной истории, которые он сгруппировал

по элементам боя.

Внезапность в войнах явилась также предметом пристального внима-

ния византийского писателя Псевдо-Маврикия (VI в.). В труде «Стратегикон»

он рекомендовал учиться у великих полководцев умению ввести в заблужде-

ние неприятельское войско. В последующем в эпоху Возрождения, эти мысли

были развиты в книге Николо Макиавелли «О военном искусстве», где он из-

ложил некоторые способы применения обманных действий в сражении. Вот

некоторые из его рекомендаций. Лучший замысел тот, который скрыт от про-

тивника. Всякая неожиданность устрашает войско, поэтому приучай его к но-

вому врагу. Сообщай только избранным о том, что уже решено

3

.

1

Ксенофонт. Киропедия. Пер. с древнегреческого. -М.: 1976. -С. 205.

2

Ксенофонт. Греческая история. М.: Соцгиз, 1935. -С. 206.

3

Николо Макиавелли. О военном искусстве. М.: Воениздат. 1939. -С. 208-210.

153

Весьма искусно использовали внезапность и военную хитрость при

ведении боевых действий наши предки – славяне. В войнах X-XII вв. они

применяли для внезапного штурма крепостей камнеметные сооружения и ог-

неметные средства. Особенно расширились возможности для достижения

внезапности с принятием на оснащение русской армии более совершенных

образцов огнестрельного оружия (XVI-XVII вв.). В сражении под Добрыни-

чами в январе 1605 г. русская рать численностью до 20 тыс. человек при 40

легких орудиях и 12-16 тыс. пищалях преградила путь на Москву войску

Лжедмитрия I. Большую роль в обеспечении успеха русских полков сыграло

применение такой «огневой хитрости», как одновременный залп из всех ору-

дий и пищалей, который производился из-за полевых укрытий - возов с сеном

(«гуляй поле») с близкого расстояния. Противник не выдержал огневого удара

и бежал с поля боя, потеряв 13 орудий, 6 тыс. человек убитыми и много

пленными

1

.

Внезапные способы действий широко использовались русскими вое-

начальниками при осаде Смоленска (1632-1634), взятии казаками Азова и его

обороне (1637-1641), в освободительных походах Крестьянской войны (1667-

1671), крымских походов (1687-1689) и в других сражениях. Накопленный

боевой опыт по достижению скрытности и внезапности получил отражение в

изданном в 1647 г. Уставе русской армии «Учение и хитрость ратного строе-

ния пехотных людей», а затем и «Пушкарском уставе».

Много поучительного в вопросах достижения внезапности содержится

в полководческой деятельности Петра Великого. «В числе всех прочих наук

особливо требуется неприятеля перебороть», - поучал он, и надо оказать, что

сам Петр это делал весьма превосходно. Уже в Азовских походах (1695-1696)

Петр применил некоторые тактические новшества, которые оказались неожи-

данными для турок. При взятии Азова, например, он умело сочетал действия

пеших войск с огнем полевой и корабельной артиллерии. В ходе Северной

1

Отечественная артиллерия. М.: Воениздат, 1986. -С. 31-32.

154

войны (1700-1721) в бою у Гуммельсгофа (июнь 1702) была впервые приме-

нена неожиданно для противника конная артиллерия. Четкий огонь артилле-

рии и скрытный маневр пехоты ошеломили шведов. В сражении у д. Лесной

(сентябрь 1708) решающую роль в обеспечении разгрома шведов сыграли

стремительные, внезапные действия «летучего корпуса (корволанта)».

В Полтавской битве (1709) внезапность в действиях русского войска

была достигнута в результате умелого использования условий местности, ее

инженерного оборудования, искусного построения боевого порядка, проявле-

ния высокой активности. Вот только один эпизод из этой битвы. На заключи-

тельном ее этапе шведы, потеснив центр русского боевого порядка, готовы

были торжествовать победу, но неожиданная для них контратака батальона

новгородцев, введенного в бой из резерва, предрешила, перелом в обстанов-

ке. Немалую роль в успехе сыграла личная храбрость Петра, возглавившего

контратаку

1

.

Принцип внезапности умело использовался полководцами западноев-

ропейских армий. Например, чтобы ввести противника в заблуждение отно-

сительно построения боевого порядка и избранного места нанесения главно-

го удара Фридрих II применял так называемую «косую атаку». Во многих

случаях это обеспечивало пруссакам успех. Однако в конечном итоге такой

способ атаки в результате многократного его повторения превратился в шаб-

лон. Когда в сражении под Кунерсдорфом (1759) во время Семилетней войны

Фридрих построил косой боевой порядок для атаки позиций русских войск,

то эффекта неожиданности ему достичь не удалось. Изучив тактику прусса-

ков, русское командование заманило их в ловушку. Неожиданная контратака

повергла в растерянность неприятеля. В беспорядке пруссаки стали отходить.

«Всё бежит, - писал Фридрих II, - нет у меня власти остановить войска»

2

.

Определенный вклад в развитие тактики русской армии, в частности в

способы достижения внезапности, внес П.А.Румянцев. Во время русско-

1

Советская Военная Энциклопедия. Т.6. -С. 435.

2

Цит. по книге Павленко Н. Русская артиллерия (1389-1812). -М.: Воениздат. -С. 77.

155

турецкой войны (1768-1774) он не раз озадачивал турок тем, что отступал от

общепринятого построения боевого порядка. В одних случаях Румянцев вы-

страивал пехоту в дивизионные каре, а конницу располагал в интервалах ме-

жду каре, в других - конница усиливала фланги. Орудия сосредоточивались

там, где наносился главный удар. Каждое сражение, руководимое Румянце-

вым, было неожиданным для турецких войск.

«Удивить - победить» было девизом А.В.Суворова. Враги жаловались,

что А.В.Суворов ведет бой «не по правилам». Но именно решительный отход

от шаблонов линейной тактики и составлял «изюминку» суворовского искус-

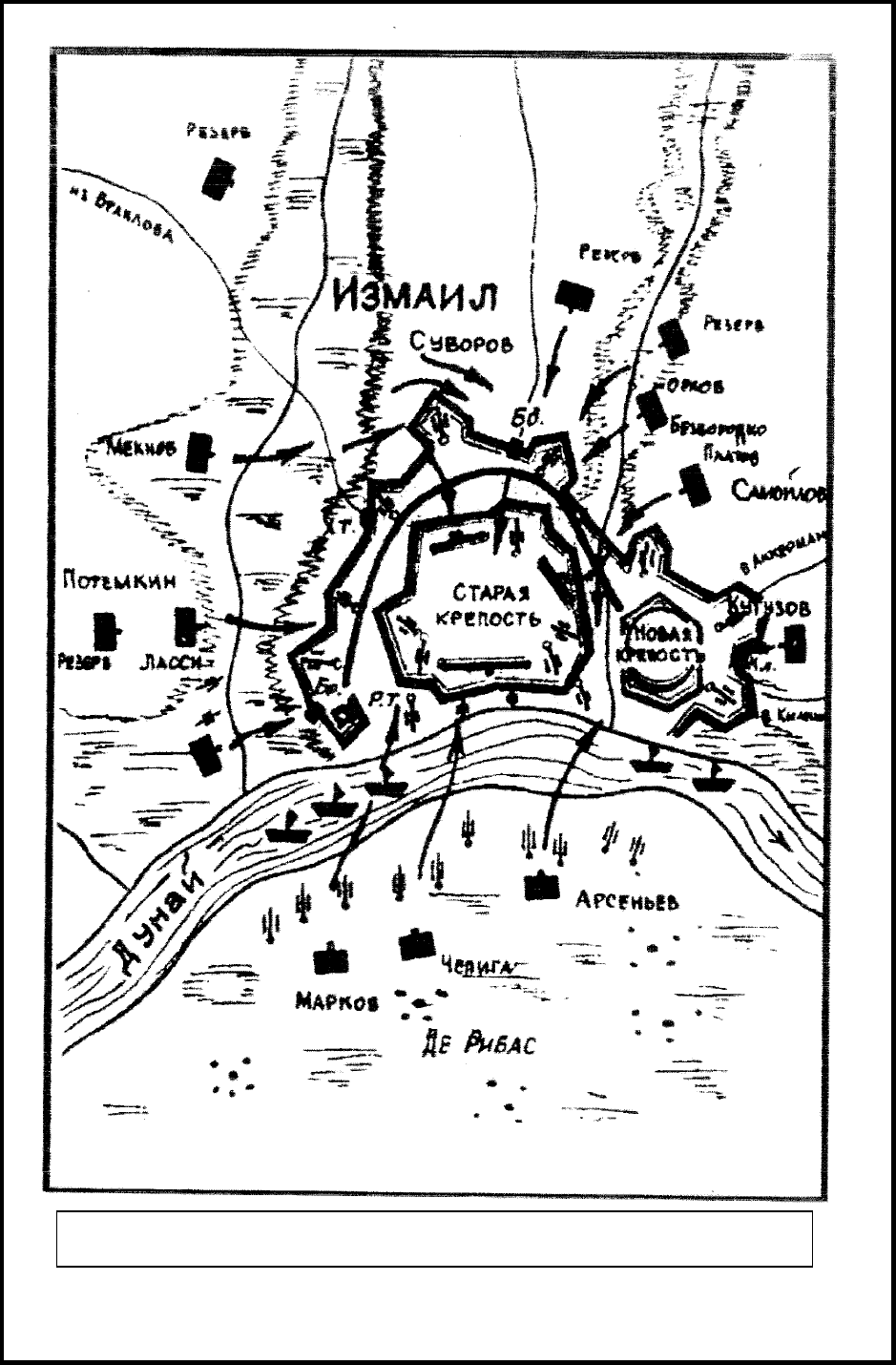

ства побеждать. Показательным в этом отношении являлось взятие считав-

шей неприступной турецкой крепости Измаил (1790) (рис.2.3). Согласно ус-

тановившимся в то время канонам считалось, что крепостью следует овладе-

вать путем длительной осады с суши. Суворов же действовал по-иному. Он

подготовил штурм в исключительно короткие сроки и избрал неожиданный

для турок способ действий. Крепость была одновременно атакована с не-

скольких направлений, в том числе и со стороны Дуная, чего никак не пред-

полагали турки. Отражая удар, они вынуждены были распылять свои усилия

по всему периметру крепостных укреплений. Хотя турки обладали числен-

ным превосходством (против 35-тысячного гарнизона турецких войск сража-

лась 31 тыс. русских), однако суворовский глазомер, быстрота и натиск обес-

печили победу.

Свое искусство достижения внезапности Суворов предельно четко из-

ложил в «Науке побеждать»: «Неприятель вас нечает, считает нас за сто, за

двести верст. А ты, удвоив шаг богатырский, налети на него неожиданно. Не-

приятель... ожидает тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, из-за лесов

дремучих налети на него, как снег на голову…»

1

. И Суворов поистине умел

делать то, что противник почитал за невозможное. Его армия совершала

марш с темпом 33-34 км в сутки, преодолевая расстояние в 400 км за 12 суток

1

Суворов А. В. Наука побеждать. -М.: Воениздат, 1954. -С. 17.

156

Рис. 2.3. Штурм Измаила

157

и неожиданно появлялась там, где враг никак не ожидал ее встретить.

Принцип внезапности лежал также в основе наполеоновской тактики.

«Когда можно использовать внезапность, - говорил он, - ее следует предпо-

честь пушкам… . Весьма выгодно внезапно устремляться на оплошавшего

противника, неожиданно атаковать его и разразиться над ним громом, нежели

он увидит молнию»

1

.

В стратегии и тактике М.И.Кутузова внезапность и военная хитрость

сочетались с расчетливостью и дальновидностью. К примеру, Кутузов так

умело осуществил Тарутинский маневр, что ошеломил Наполеона, поставил

его армию в труднейшее положение. «Хитрая лиса Кутузов, писал он, меня

сильно подвел своим фланговым маршем». Несколько дней он терялся в до-

гадках: куда делась 100-тысячная армия русских после Бородинского сраже-

ния и сдачи Москвы. Кутузов, не сделав ни одного выстрела, за счет искусно-

го использования внезапности во многом предрешил исход последующих во-

енных действий.

Клаузевиц писал, что полководец не должен рассчитывать только на

силу, на превосходство в численности, а уметь застать неприятеля врасплох.

Он отвечал, что «внезапность лежит более или менее в основе всех предпри-

ятий, ибо без нее численное превосходство на решительном пункте, собст-

венно, является немыслимым… . Поразить противника внезапностью, столь

же важно, как и создать численное превосходство над ним…. Смятение и

упадок духа противника - умножают успех»

2

.

Способы достижения внезапности в войнах совершенствовались по

мере развития средств вооруженной борьбы. Оснащение войск нарезным ог-

нестрельным оружием вызвало коренные изменения в стратегии и тактике.

Впервые из русских военных теоретиков это подметил А.М.Астафьев в труде

«О военном искусстве» (1861). Он писал о необходимости пересмотра в но-

вых условиях многих взглядов на стратегические и тактические концепции:

1

Наполеон. Избранные произведения. -М.: Воениздат, -1956. -С. 637.

2

Клаузевиц. О войне. Т.1. -М.: Воениздат. 1941. -С.185,186.

158

«Ныне изобретение штуцера и другие открытия должны повлечь большую

реформу в военном искусстве. Введение их потребует изменения не только

организации армии, расположения, движения и действий войск на войне, но

даже и того, что заключает в себе тактика, военная администрация, стратегия

и все военные науки»

1

.

Однако радикальные изменения в содержании принципов военного

искусства под влиянием появления более совершенного оружия происходили

медленно. В боевых уставах русской армии, вышедших во второй половине

XIX в. в частности в «Уставах о полевой службе» (1858; 1879), «Уставе о

строевой пехотной службе» (1895), «Наставлении для действий пехоты в

бою» и других руководствах новые способы ведения боя, в том числе дости-

жения скрытности, внезапности и маскировки находили слабое отражение.

По-старому осуществлялось и обучение подразделений. Русско-японская

война сурово покарала войска за отсталость в этих вопросах.

Внезапное нападение японского флота на русскую эскадру в феврале

1904 г. поставило японскую армию в преимущественное положение по отно-

шению к русской армии. Эта война особенно ярко показала, какое большое

значение имеет фактор внезапности в эпоху скорострельных пушек и автома-

тического оружия. В ходе боев в полную силу заявила о себе «огневая такти-

ка», все более вытеснявшая тактику рукопашной схватки. Это повлияло на

содержание всех без исключения принципов боя, в том числе на принцип

внезапности. Те командиры, которые, как и прежде, пытались решать задачи

только «силовым методом», т.е. созданием превосходства в силах, игнорируя

скрытность действий, неизбежно терпели неудачу. Так, например, при атаке

киньчжоусских позиций 13 мая 1904 г. японцы, имея трехкратное превосход-

ство над русскими войсками в живой силе и артиллерии, смогли подойти к

переднему краю обороны только на удаление 600 м, потеряв от огня артилле-

рии и орудий 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными.

1

Астафьев А.М. О современном военном искусстве. –С.-Пб. 1861. -С. II.

159

Характерно, что тактическая внезапность в русско-японскую войну

достигалась не только путем совершенствования способов боевых действий,

но и довольно широко за счет применения новых, ранее неизвестных против-

нику боевых средств. Так, полной неожиданностью для японцев было приме-

нение русскими войсками такого эффективного оружия пехоты как миномет,

который мог поражать цели, находящиеся за обратными скатами высот, в ов-

рагах и окопах. Впервые миномет был применен при обороне Порт-Артура

(1904).

Большое значение для достижения скрытности действий имел первый

опыт применения русскими артиллеристами стрельбы орудиями с закрытых

огневых позиций. Полевая трех дюймовая пушка образца 1902 г., снабженная

угломером, успешно поражала цели, будучи невидимой для японцев. Опреде-

ленный эффект в достижении внезапности достигался также за счет приме-

нения ручных гранат, электризованных проволочных заграждений, торпед на

флоте, а также принципиально новых средств управления - радио, - теле-

графной и телефонной связи.

В связи с появлением в начале XX в. авиации, развитием дирижабле-

строения зародился новый, перспективный вид разведки - воздушная развед-

ка. Это также повлияло на принцип внезапности - стало более затруднитель-

ным достижение скрытности при перегруппировках войск. Уже первый опыт

применения самолетов в целях ведения разведки в итало-турецкой (Триполи-

танской) войне (1911-1912) дал обнадеживающие результаты. В русской ар-

мии средства воздушного наблюдения за противником в виде привязных

змейковых аэростатов впервые были применены в русско-японскую войну, а

во время Балканской войны (1913-1913) в болгарской армии участвовал пер-

вый русский добровольческий авиаотряд

1

.

Довольно сложную эволюцию претерпел принцип внезапности во

время первой мировой войны. Боевая практика показала, что внезапность

1

Строков А.А. Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. -М.: Воениздат.

1974.-С. 34—36.

160

нельзя компенсировать ничем. Создание подавляющего численного превос-

ходства над противником не приносило успеха, если оно не сочеталось с вне-

запными действиями. Немалые потери понесли армии, чтобы убедиться в

этом. Особенно явным было пренебрежение скрытностью при подготовке на-

ступательных операций. К примеру, генерал Эрр так описывал подготовку

операции англо-французских войск на реке Эне (1917): «…тайна атаки никем

не сохранялась. Пресса говорила о нем открыто, и она обсуждалась в обще-

ственных местах. Из приказа, попавшего в руки германцев… они узнали точ-

но день и час атаки»

1

.

Как и следовало ожидать, несмотря на тщательную и длительную под-

готовку, огромные материальные затраты, операция успеха не имела. Не по-

могло и массирование крупных сил и средств. Войска понесли большие поте-

ри. И подобное игнорирование принципа внезапности было характерно не

для одной операции. Помимо нарушения скрытности при создании ударной

группировки войск типичным демаскирующим признаком при осуществле-

нии прорыва являлось проведение длительной, нередко многодневной артил-

лерийской подготовки атаки. Это давало возможность обороняющемуся без-

ошибочно вскрывать место прорыва, избранное направление главного удара и

принимать соответствующие меры противодействия.

Говоря об упущениях в вопросе использования внезапности со сторо-

ны англичан и французов в первую мировую войну, Лиделл Гарт, метко заме-

тил: «Это лучшее оружие всех великих полководцев истории было в загоне и

покрылось ржавчиной с весны 1915 г.»

2

.

Конечно, было бы неправильно утверждать, что подобное явление бы-

ло повсеместным. История войн знает немало таких примеров, где принцип

внезапности в тактическом и оперативном масштабах использовался весьма

умело. Так, в Восточно-Прусской операции 30 июля 1914 г. 1-я гвардейская

кавалерийская дивизия, обеспечивая развертывание 1-й русской армии, с ходу

1

Эрр. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. -М.: Воениздат. 1941.-С.-76.

2

Гарт Л. Правда о войне 1914-1918 гг. -М. Госвоениздат, 1935. -С. 271.