Волкова Л.С., Селиверстов В.И.Хрестоматия по логопедии.Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

ности другой классификации афазий, более логичной, чем боль-

шинство общепринятых попыток. Так, наиболее поверхностным

расстройством из всех оказались бы редкие случаи (если вообще

таковые существуют) так называемой афемии, при которой боль-

ной может понимать и писать, но совсем не способен к артику-

лированной речи. К расстройству следующего уровня принадле-

жат те редкие случаи легкой афазии, при которых больной не

может с помощью волевого усилия найти подходящее существи-

тельное, например, когда ему нужно назвать предмет, находя-

щийся перед ним... Дефекты более глубоких уровней в пределах

превербитума, как можно ожидать, приведут к более грубой афа-

зии, включающей как моторный, так и сенсорный компонент.

Это то, что Гольдштейн назвал центральной афазией — термин,

кстати, неудовлетворительный. Клиническая форма характери-

зуется незаторможенным потоком речи, большая часть которого

оказывается неразборчивой. Можно думать, что в этих случаях в

превербитуме нет того тормозного механизма, который обычно

находится в готовности. Отсутствие его при этой форме афазии

приводит к тому, что слово, выходящее на поверхность созна-

ния, влечет за собой сразу же другое слово, которое с ним связа-

но просто по ассоциации, благодаря частому совпадению. Это

слово не подавляется, насильственно вклинивается и затем мо-

жет повторно всплыть и засорять последующую речь. Или два

слова в превербитуме могут объединиться нелепым образом —

«голова одного с хвостом другого», как чудовище из сказки. Все

же наиболее глубокими расстройствами в сфере превербитума

являются те, которые клинически приводят к крайней бедности

речи с наличием речевой стереотипии из остатков речи или без

таких стереотипии.

Расстройства речи в связи с фактором доминантности

одного из полушарий большого мозга

В конце XVIII в. безвестный врач, практикующий по всем

болезням, доктор Марк Дакс в результате тонких клинико-ана-

томических сопоставлений впервые обнаружил, что полушария

большого мозга не являются эквипотенциальными, во всяком

случае в отношении речи. В 1836 г. он сделал короткое сообще-

ние на эту тему... Работа не привлекла внимания, она никогда не

появилась в печати: забытая рукопись долго пролежала в ящике

после смерти ее автора, наступившей через год. Почти 30 лет

спустя и более чем 100 лет назад Брока постепенно осознал, что

каждое его наблюдение над афемией являлось результатом пора-

жения левой половины мозга.

Джексон принял доктрину о том, что левое полушарие име-

ет преимущественное отношение к речи, однако с определен-

ными оговорками... Он приписывал расстройства самовыра-

жения поражению левого полушария мозга, а ограниченные

высказывания больного с афазией относил за счет работы не-

поврежденного полушария. Джексон рассматривал, таким об-

разом, левую половину большого мозга как «ведущее» полу-

шарие в отношении творческих сторон речи, в то время как

правое полушарие он связывал с «автоматическим» использо-

ванием слов.

Надо думать, что мы все еще, вероятно, склонны недооцени-

вать роль правого полушария мозга. Нейропсихологам нужно

уделить большее внимание тщательному, экспериментальному

исследованию лингвистических возможностей правшей с пора-

жением правого полушария для выявления наличия минималь-

ной дисфазии. Уже сейчас можно указать на ряд клинических

данных.

1. Нарушение артикуляции, хотя оно может быть преходя-

щим, является довольно частым последствием поражения под-

чиненного полушария. Конечно, дизартрия этого рода должна

рассматриваться как проявление расстройства скорее акта про-

говаривания (speaking), чем речи (language). Однако при грубой

дизартрии возможна бедность речи, которая имитирует афазию

и может затруднить диагностику...

2. Творческий литературный труд, требующий особо высоко-

го уровня лингвистических способностей, должен значительно

пострадать при таких нарушениях.

3. Соответствующие экспериментальные методические при-

емы могут выявить запинания или настоящую задержу при по-

дыскании слов.

4. Специальные экспериментальные исследования, такие,

например, как тахистоскопия, могут выявить особые задержки

зрительного опознания больным словесных символов. Подоб-

ную замедленность можно заметить и при слуховом восприя-

тии речи.

5. Поражение правого полушария, вероятно, может приво-

дить к трудностям при усвоении нового речевого материала.

6. Можно также упомянуть об интересном феномене, описан-

ном Natanson Вегатап и Gordon в 1952 г., связанном с поражени-

ем теменной доли субдоминантного полушария. У больного по-

явилось множество запинок и неточностей в речи, как только

его расстройство начинало становиться темой обсуждения. Этот

феномен напоминает «неафазическое расстройство называния»

(«поп — aphasic disorder of namig») no Weinstein.

272

7. Трудности достаточно глубокого понимания основного смыс-

ла сюжетных картин часто отмечаются при всех типах пораже-

ния мозга, и некоторые уже склонны рассматривать это расстрой-

ство как более специфичное для поражения подчиненного полу-

шария.

Истинная афазия, приобретенная в детстве

В литературе по вопросу о речевых расстройствах много неяс-

ного, особенно когда дело касается детей. Имеется много при-

чин, почему афазия в строгом смысле слова должна была бы

отличаться у детей и взрослых не только по своим признакам, но

особенно по своей сущности.

Данные литературы явно недостаточны. Общее впечатле-

ние, что, помимо основных черт сходства, имеется много пун-

ктов, по которым детская афазия отличается от взрослой. Для

афазии в раннем возрасте характерны следующие клиничес-

кие черты.

Логорея, или незатормаживаемый поток речи, — встречает-

ся редко. Жаргон-афазия — нетипична. Простые дефекты на-

зывания, как при аномии или амнестической афазии, — нео-

бычны. Дизартрия — встречается часто, но отличается от де-

фектов артикуляции, сопровождающих афазию у взрослых, тем,

что у ребенка наблюдается дислалия (доходящая даже до иди-

оглоссии), выражающаяся в избегании трудных звуков и заме-

не их легкими. Редубликации простых звуков часты, так же как

и речевые итерации. Эти последние могут проявляться в фор-

ме слова, фразы, неологизма. Дефекты синтаксиса часты, они

приводят к телеграфной экономии речи, «программатизму» по

Фрешельсу.

У ребенка мы находим возврат к редубликации слогов ран-

него возраста, упрощение более трудных и недавно приобре-

тенных фонематических элементов и расстройство грамматики

с возрастом к почти исключительному употреблению существи-

тельных.

Типичная нестойкость афазии у ребенка подтверждается ред-

костью речевого расстройства при правостороннем гемипарезе в

младшем возрасте, даже если из анализа ясно, что поражение

произошло вскоре после начала развития речи. Эта способность

к быстрому восстановлению распространяется и на второе или

третье десятилетия жизни как свидетельство преходящей при-

роды дисфазии у подростков и молодых людей.

Критчли М. Афазиология. — М., 1974.

273

Т. Б. Глезерман, L Г. Визель

Нейролингвистическая классификация афазий

...В клинической практике классификация А. Р. Лурия оказа-

лась наиболее пригодной для целей топической диагностики.

Менее эффективна данная классификация для задач дифферен-

цированного восстановительного обучения при локальных пора-

жениях мозга.

Ясно, что речевые агнозии и апраксий, с одной стороны, и

афазии — с другой, требуют совершенно различных методов вос-

становительной работы.

Чтобы решить вопрос об адекватном и дифференцированном

восстановительном обучении, в каждом случае очагового пораже-

ния мозга, необходимо квалифицировать речевое расстройство по

следующим параметрам:

1) избирательное нарушение гностико-праксического уровня

речевой функциональной системы (форма агнозии и апраксий);

2) избирательное нарушение языкового уровня речевой функ-

циональной системы (форма афазии);

3) смешанное нарушение (форма агнозии, апраксий, афазии).

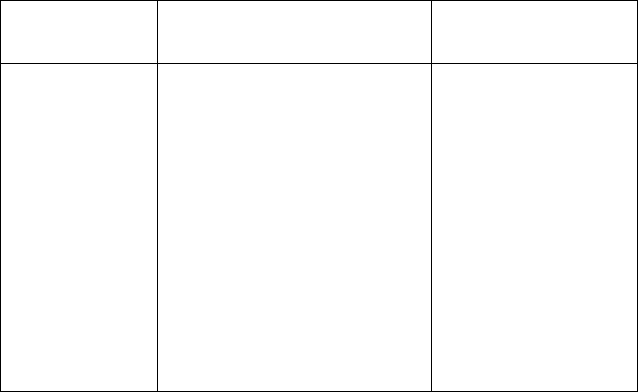

В таблице представлена предлагаемая нами нейролингвисти-

ческая классификация афазии.

...Напомним только самые общие положения, лежащие в ос-

нове классификации.

Таблица. Схема нейролингвистической классификации афазии

Форма афазии

Нарушенное звено языкового

уровня речевой функциональной

системы

Локализация, третичные

корковые поля левого

полушария

1. Лексическая

(фонологи-

ческая)

Звуковой код

21-е поле височной

области

2. Лексическая

(логико-грам-

матическая)

Код значений

Логико-грамматический («скры-

тая грамматика»)

37-е поле височно-за-

тылочной области

3. Лексическая

(морфологи-

ческая)

Морфологический («явная»

грамматика)

39, 40-е поля теменно-

затылочной области

4. Синтаксичес-

кая I

Синтаксический («скрытая

грамматика»)

45-е поле префрон-

тальной лобной обла-

сти

5. Синтаксичес-

кая II

(«явная» грамматика)

1. Афазия — расстройство символического (языкового) уров-

ня речевой функциональной системы.

2. Афазия возникает при поражении третичных корковых по-

лей.

3. Различные формы афазии связаны с избирательным нару-

шением отдельных звеньев внутри языкового уровня речевой

функциональной системы.

4. Различные формы афазии возникают при очаговом пора-

жении отдельных третичных полей коры головного мозга.

Из таблицы видно, что все афазии можно разделить на две груп-

пы: нарушение звукового кода языка (фонологическая афазия) и

нарушение кода значений. Основное различие этих групп заключа-

ется в следующем.

При фонологической афазии нарушение мышления возникает

из-за распада звукового кода языка. При остальных формах афа-

зии системное речевое расстройство и нарушение мышления яв-

ляются следствием одного дефекта — распада кода значений язы-

ка, который представляет собой частное проявление «левополу-

шарного» мышления. Однако для каждой из этих форм афазий

характерно парциальное и своеобразное нарушение мышления, в

зависимости от того, какое звено кода значений поражено.

Лексическая (логико-грамматическая) афазия

Основным радикалом данного синдрома является нарушение

в звене категориального компонента значения слова.

Обеднение категориальными признаками приводит, с одной

стороны, к нарушению категориального мышления, а с другой —

к системному речевому расстройству. Последнее проявляется:

1) в словарном дефиците; 2) вербальных парафазиях на основе

смешения категориальных признаков слов; 3) подмене категори-

ального слова описанием по функции; 4) непонимании оттенков

словесных значений.

Другой вид нарушения речевой деятельности, вытекающий из

обеднения категориальными признаками, проявляется в непо-

нимании контекстных связей, в появлении семантически несо-

четаемых слов, которые могут выглядеть как вербальные пара-

фазии, в трудностях построения самостоятельных контекстов.

Лексическая (морфологическая) афазия

Основным нарушением при данной форме афазии является

недостаточность в звене морфологического кода языка. У боль-

ных этой группы страдает понимание и использование в соб-

ственной речи внекорневых морфологических компонентов языка

в условиях, когда фактор смысловой избыточности либо отсут-

ствует, либо выражен незначительно.

Характер импрессивного аграмматизма, т.е. нарушение пони-

мания аффиксальных частей слова, зависит от особенностей ло-

кализации очага поражения.

При этом больные с преимущественным поражением поля 40

теменно-затылочной области затрудняются в основном в пони-

мании суффиксальных частей слова, а больные с преимуществен-

ным поражением поля 39 этой области мозга — в понимании

префиксальных (включая предлоги) и флективных морфем. При

поражении поля 39 наблюдаются также нарушения зрительно-

пространственного восприятия (гностико-праксический уровень)

и дискалькулия вследствие нарушения понимания разрядного

строения числа.

Самостоятельная речь характеризуется трудностями употреб-

ления аффиксальных частей слов.

Лексическая (фонологическая) афазия

В основе этой формы афазии лежит избирательное наруше-

ние фонологического уровня звуковой стороны речи; восприня-

тые речевые звуки не опознаются как символы языка, и поэтому

звуковые последовательности не могут быть интерпретированы

как значимые единицы языка. Категориальные признаки, харак-

тер для слова (его «означаемое»), не могут актуализироваться вне

звуковой формы, что определяет как нарушение понимания слов,

так и своеобразные нарушения понятийного мышления.

Речевой статус больного с фонологической афазией характе-

ризуется массивными парафазиями. Литеральные парафазии яв-

ляются непосредственным следствием дефекта; при сохранном

ритмическом рисунке и общем абрисе слова (правополушарные

гештальты) страдает его фонемное «наполнение» из-за смеше-

ния фонем по их различительным признакам. В первую очередь

страдают так называемые оппозиционные фонемы, имеющие

минимальные отличия (по одной фонологической оппозиции).

Поскольку полное разрушение мозговой ткани в области очага

поражения наблюдается редко, то и распад психической функ-

ции чаще проявляется не в полном ее отсутствии, а в дисфунк-

ции. В некоторых случаях звуковой код слова опознается боль-

ным фонологической афазией, но тогда он характеризуется чрез-

вычайной нестойкостью, лабильностью, быстро утрачивается,

амнездруется. В «погоне» за ускользающим звучанием слова воз-

никают различные искажения его звуковой структуры: переста-

новки, пропуски, вставные звуки, контаминации и т.д. Кроме

того, функциональная иерархия внутри языкового уровня зву-

ковой стороны речи.., принципиально допускает избиратель-

ное нарушение: 1) фонологической квалификации речевых зву-

ков; 2) памяти на вероятностные (в соответствии с правилами

данного языка) сочетания фонем, образующие звуковой код

языка. Во втором случае утрачивается словарь (из-за дефекта в

звене «означающего»), приобретенный в течение всего прошлого

опыта.

Синтаксическая афазия I и синтаксическая афазия II

При синтаксической афазии I первичным дефектом является

нарушение порождения предложения на уровне оперирования

категориальными признаками лексических значений предиката,

субъекта и объектов.

У таких больных сохранны мотивация, общий замысел выс-

казывания, но наличие аспонтанности и тусклого эмоциональ-

ного фона может создавать впечатление отсутствия мотивации.

Анализ замысла дефектен: линейное разворачивание категори-

альных признаков действия «застревает» на одном из своих эта-

пов. Категориальные признаки субъекта и объектов не могут

проецироваться на компенсаторные им категориальные призна-

ки предиката, так как сам вектор (признак действия) отсутству-

ет. Нарушение построения предложения на описываемом этапе

даже при сохранности всех последующих звеньев создает блок,

препятствующий формированию высказывания. Нарушение по-

строения предложения на этапе его разворачивания, который по

лингвистической терминологии соответствует глубинной струк-

туре фразы, приводит к тому, что не реализуется комплементар-

ное взаимодействие полушарий — в «правополушарном» симво-

ле субъективное «я» не отделяется от объекта (события), не вы-

деляются образы, соответствующие субъекту и объектам предло-

жения. Таким образом, в результате поражения левого полуша-

рия замысел, который возникает в правом полушарии, тоже ре-

дуцируется.

...В речи больного с синтаксической афазией I предложение

подменяется словом, а значение слова ограничивается эмпири-

ческим компонентом.

Синтаксическая афазия П. При синтаксической афазии II в

построении высказывания избирательно нарушены те его зве-

нья, с которыми связана трансформация глубинной структуры

фразы в поверхностную. Образование глубинной структуры фра-

зы не нарушено, т.е. происходит эксплицирование категорий для

отражения события. Нарушено оперирование теми признаками,

выделение которых происходит при анализе наглядно-ситуаци-

онного контекста события (конкретные, функциональные при-

знаки и признаки пространственных отношений).

В результате нарушения оперирования конкретными и функ-

циональными признаками при построении предложения возни-

кает лексический дефицит. Недаром в неврологической литера-

туре имеются указания на псевдоамнестический дефицит при

«лобных» афазиях. Объяснить его возникновение можно следу-

ющим образом. При соединении категориальных признаков пре-

диката и категориальных признаков субъекта и объектов на уровне

глубинной структуры фразы используются лишь актуальные для

данного события признаки субъекта и возможных объектов, а не

весь категориальный компонент их словесного значения. Поэто-

му основную роль для актуализации звукового кода слов, входя-

щих в предложение, играет эмпирический компонент их значе-

ния, который выступает в целостном виде (топологическая схе-

ма предмета).

В результате нарушения оперирования признаками простран-

ственных отношений, воплощенных в парадигматических мар-

фологических рядах языка, возникает дефект «явной» граммати-

ки — трудности образования словоформ в поверхностной син-

таксической структуре. В речи больных преобладают номина-

тивные формы слов, наблюдаются ошибки словообразования и

словоизменения, а также нарушения согласования во всех фор-

мах синтаксической связи.

Глезерман Т. Б.. Психо-физиологические основы нару-

шения мышления при афазии. — М., 1986.

Л. С. Цветкова

Принципы и методы

восстановительного обучения при афазии

Принципы условно можно разделить на психофизиологи-

ческие, психологические и психолого-педагогические.

А. Психофизиологические принципы

1. Прежде чем приступить к восстановительному обучению

необходимо провести тщательные нейропсихологический ана-

лиз нарушения функции и выявление ее механизма, т. е. пер-

вичного дефекта, лежащего в основе нарушения. Принцип ква-

лификации дефекта позволяет наметить постановку дифферен-

цированных задач и применение адекватных дефекту методов.

2. Вторым важным принципом восстановительного обуче-

ния является использование сохранных анализаторных систем

(афферентаций) в качестве опоры при обучении. Этот прин-

цип основывается на учении о функциональных системах и их

пластичности, на представлении о полирецепторности их аф-

ферентного поля и о «запасном фонде» афферентаций.

3. Третьим принципом восстановительного обучения явля-

ется создание новых функциональных систем на основе аффе-

рентаций, не принимавших прежде прямого участия в отправ-

лении пострадавшей функции.

4. Восстановительное обучение должно учитывать не толь-

ко факты полирецепторности и территориальной независимо-

сти отдельных частей функциональной системы, но и наличие

разных уровней ее организации, на которых может быть реа-

лизована пострадавшая функция. Опора на разные уровни орга-

низации психических функций, в том числе и речи, является

четвертым принципом восстановительного обучения.

5. Опора при обучении больных на всю психическую сферу

человека в целом, а также и на отдельные сохранные психи-

ческие процессы, такие, как память и внимание, мышление и

воображение и т. д., является пятым принципом восстанови-

тельного обучения.

6. Принцип контроля сформулирован П. К. Анохиным,

Н. А. Бернштейном и А. Р. Лурией и исходит из положения,

что лишь постоянный поток обратной сигнализации обеспе-

чивает слияние выполняемого действия с исходным намере-

нием и своевременную коррекцию допускаемых ошибок. От-

сюда становится понятным использование ряда средств (ман-

гитофон, зеркало, указания педагога на успешность выполне-

ния задания и др.) в восстановительном обучении.

Б. Психологические принципы

1. Принцип учета личности больного. Восстановительное

обучение исходит из задач лечения человека, а не из задач

изолированного восстановления каких-либо умений.

2. Принцип опоры на сохранные формы деятельности боль-

ного. Больной человек в прошлом имел широкий социальный

опыт, в частности опыт интеллектуальной, речевой, трудовой,

игровой деятельности. Этот опыт не исчезает, остаются со-

хранными многие формы деятельности человека.

3. Принцип опоры на деятельность больного. Известно, что

основные формы деятельности человека — обучение, труд,

игры, общение — играют ведущую роль в формировании пси-

хических процессов.

4. Принцип организации деятельности больного. Совре-

менная психология давно показала, что в обучении важны не

только содержание обучения и собственная деятельность че-

ловека по усвоению материала, но прежде всего необходимы

организация этой деятельности и управление ею (Л. С. Вы-

готский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев).

5. Принцип программированного обучения. Больной с афа-

зией нуждается в такой организации его деятельности и в

таких методах, которые бы позволили ему самостоятельно вы-

полнять сначала операции, а затем и действия с целью вы-

полнения задач (говорить, понимать, писать и т. д.) ...Наибо-

лее оптимальными методами обучения... являются такие, ко-

торые позволяют воссоздать в развернутом виде внутреннюю

структуру нарушенного звена в распавшейся функции с по-

мощью вынесения вовне отдельных операций, строго соот-

ветствующих структуре дефекта, и последовательное выпол-

нение которых может привести к осуществлению пострадав-

шей функции.

6. Принцип системного воздействия на дефект. Он осно-

ван на концепции системного подхода к анализу дефекта (по

Л. С. Выготскому). Этот принцип предусматривает воздей-

ствие на нарушенную речь с опорой на другие психические фун-

кции — память, мышление, восприятие, воображение и т. д.

7. Принцип учета социальной природы человека, который

по словам А. Н. Леонтьева, является по своей природе соци-

альным существом, и все человеческое в человеке порождает-

ся его жизнью в условиях общества и созданной человечеством

культуры.

8. Психолого-педагогические принципы

1. Принцип «от простого — к сложному» выдвигает прежде

всего требования к подбору материала. В восстановительном

обучении широко применяется известный дидактический

принцип «от простого — к сложному». Однако при этом под-

вергается тщательному анализу степень сложности материала

в каждом случае и при каждой форме афазии, степень слож-

ности операций и действий больного. Это связано с тем, что

фактор сложности вербального и картинного материала совпа-

дает. Так, известно, что в норме и у детей и у взрослых более

элементарной единицей для восприятия и понимания явля-

ется слово, а при некоторых формах афазии, например, при сен-

сорной, наиболее простой единицей для восприятия и понима-

ния в грубых случаях его нарушения (и на начальных стадиях