Волгин Н.А. Демография

Подождите немного. Документ загружается.

В развивающихся странах, хотя успехи медицины привели к сокращению

или ликвидации многих инфекционных болезней (почти до конца побеждены

чума и холера, с 1978 г. нет заболеваний оспой), в структуре смертности

инфекционные болезни по-прежнему занимают первое место. Сказывается

низкий уровень санитарно-гигиенической обеспеченности населения, во

многих малоразвитых странах высока доля жилья (особенно в сельской

местности), лишенного водопровода и канализации; значительная часть

населения не имеет доступа к доброкачественной воде. Хотя за 1990-98 гг. доля

населения в мире, имеющего доступ к чистой питьевой воде, почти удвоилась,

недостаток в ней испытывает 1/4 жителей земного шара. Люди стирают,

моются в тех же водоемах и реках, где берут воду для питья. Отсюда, в

частности, широкое распространение желудочно-кишечных болезней

(дизентерия и др.). Во многих странах массовым заболеванием до сих пор

остается туберкулез. Продолжается упорная борьба с малярией — врагом

номер один для жителей тропических стран. Немало в жарких зонах мира и

других специфических болезней (например, «сонная болезнь» — бич

обширных зон Африки, разносчицей этой болезни является муха цеце).

Территориальные особенности возникновения и распространения болезней

человека исследуются медицинской географией.

Неисчислимые бедствия несут человечеству войны. В Первую мировую

войну общие потери превысили 35 млн человек, в том числе около 14 млн были

убиты или умерли от ран. Во Второй мировой войне, развязанной германским

фашизмом, было убито более 54 млн, ранено около 90 млн человек.

Наибольшие потери понес Советский Союз (более 20 млн человек), который

противостоял главным силам гитлеровской Германии и ее сателлитов. Велики

потери и других народов, подвергшихся агрессии. В Польше из каждой 1000

жителей погибли 220 человек, в Белоруссии — 250, в Югославии —108.

Помимо крупных прямых потерь населения войны оказывают сильное

отрицательное влияние на условия жизни людей и характер воспроизводства

населения: рождаемость падает, а смертность резко возрастает. И после

окончания Второй мировой войны «локальные» войны на планете ведутся

почти непрерывно, в них погибло свыше 10 млн людей. Одна только

бессмысленная ожесточенная ирано-иракская война унесла по разным оценкам

500—800 тыс. человеческих жизней.

Рассмотрев главные причины смерти и общие показатели уровня

смертности, перейдем к анализу двух признаков, которые не зависят от

особенностей структуры населения и более точно характеризуют состояние

здоровья населения. Это — младенческая смертность, т. е. смертность детей на

первом году жизни, и средняя продолжительность жизни (СПЖ) людей —

важные индикаторы уровня развития экономики и социального состояния стран

мира.

Наиболее простой коэффициент младенческой смертности — число

детей, умерших в течение первого года жизни в данном году на 1000 детей,

родившихся живыми в том же году. Уровень младенческой смертности — один

из важнейших показателей социально-экономических условий жизни населения

231

(в первую очередь — беременных женщин, молодых матерей и их детей),

уровня его санитарно-гигиенической культуры, эффективности службы охраны

здоровья матери и ребенка.

По мере улучшения социально-экономических условий жизни людей

младенческая смертность сокращается. В начале XX в. в мире она составляла

около 250%о, в 1950—55 гг. — 156%о, а в 1998 г. равнялась 58%о. Наиболее

высока смертность младенцев в Африке (в среднем — 91%о) — в Мали,

Гвинее, Эфиопии, Сомали — около 150%о; в Афганистане- 180%о), а

наибольших успехов в борьбе с нею достигли Япония и некоторые страны

Европы (Швеция, Финляндия, Нидерланды, Швейцария) — 6—8%о. В СССР за

годы советской власти младенческая смертность снизилась во много раз, но и

теперь в России ее уровень не может быть признан удовлетворительным: в

среднем — 17%о, а в сельской местности — 19%о. Эти показатели

свидетельствуют о серьезных недостатках в организации медицинской помощи

женщинам-матерям и новорожденным, о необходимости повышения

квалификации врачей акушеров-гинекологов в некоторых регионах нашей

страны, особенно в сельской местности.

Средняя продолжительность жизни людей вычисляется на основе

возрастных коэффициентов смертности. В Древней Греции и в период

существования Римской империи она составляла в среднем 25 лет, в середине

XX в. — 46 лет, а к 2000 г. возросла до 66 лет. Однако, как и прежде,

сохраняется большая географическая контрастность этих показателей даже

среди крупнейших стран мира: от 80 лет в Японии — максимально высокий

показатель в мире — до примерно 50 лет в Нигерии и Бангладеш. Среди других

стран мира «полярны», с одной стороны, Швеция, Норвегия, Нидерланды,

Канада и Австралия (78 лет), а с другой, - Эритрея, Мозамбик и Уганда (40—45

лет). Таким образом, во многих развивающихся странах «путевка в жизнь» в 1,5

—2 раза короче, чем в наиболее экономически развитых странах.

В 1897 г. в России средняя продолжительность составляла 32 года, в

СССР она возросла до 47 лет в 1938-39 гг. и 70 лет -в 1971-72 гг.

Важно учитывать разную СПЖ у мужчин и женщин. В целом в мире

представители «слабого пола» живут на три года дольше мужчин за счет

большей жизнестойкости женского организма. Но географические диапазоны

этого критерия очень значительны. Во многих экономически развитых странах

эта разница составляет шесть—семь лет в пользу женщин, достигая максимума

в 12 лет в России (61 и 73 года в 1998 г.) и 9 лет во Франции, Венгрии и

Польше. Главная причина — более широкое распространение среди мужского

населения вредных привычек — алкоголизм и курение, более частые

несчастные случаи на производстве и в быту, убийства и самоубийства. Но

среди развивающихся стран есть и такие, где средняя продолжительность

жизни женщин короче, чем у мужчин (Индия, Пакистан, Бангладеш). Среди

причин, породивших эту ситуацию - ранние браки женщин, частые роды,

тяжелый труд дома и в сельском хозяйстве. При анализе смертности и оценках

состояния здоровья населения необходимо учитывать классовые различия в

этих показателях в обществе. Число смертных случаев обратно

232

пропорционально доходам разных социальных категорий людей. Так, во

Франции смертность детей в семьях рабочих в два раза выше, чем в семьях

буржуазии. Среди мужчин смертность у высокопоставленных чиновников и

служащих, лиц свободных профессий, духовенства значительно ниже, чем у

рабочих, особенно тех, которые заняты в частном секторе производства, на

сельскохозяйственных работах, у неквалифицированных городских рабочих. В

США средняя продолжительность жизни белых на шесть лет больше, чем у

негров и индейцев.

Демограф должен учитывать и специфику показателей смертности у

людей, проживающих в разных природных условиях и формах расселения.

Например, в России по данным на 1998 г., ожидаемая продолжительность

жизни населения в Дагестане составляла 70 лет, а на Чукотке — только 65.

Средняя продолжительность жизни у горожан несколько больше, чем у

сельских жителей. Так, только в Центральном районе страны эта разница

достигает четырех лет. Такая ситуация объясняется главным образом

повышенным уровнем смертности у мужского населения в сельской местности.

6. Режим воспроизводства населения

Совокупность показателей рождаемости и смертности предопределяет

особенности темпа воспроизводства населения, т. е. процесса постоянного

возобновления поколений людей. Как свидетельствуют данные табл. 32,

ускоренный рост численности человечества во второй половине XX в.

обусловлен в целом тем, что сокращение смертности опережает сокращение

рождаемости. С начала 50-х до середины 80-х гг., т. е. за 1/3 столетия,

рождаемость уменьшилась на 30%, а смертность — в два раза. Причем гребень

«демографической волны» приходится на середину 60-х годов. К этому

времени естественный прирост или разница этих двух основных показателей

воспроизводства населения, о которых идет речь, достигла своего максимума.

После этого переломного момента падение рождаемости идет быстрее, чем

сокращение смертности; темпы роста человечества начали постепенно

замедляться, эта тенденция сохранится и в будущем.

233

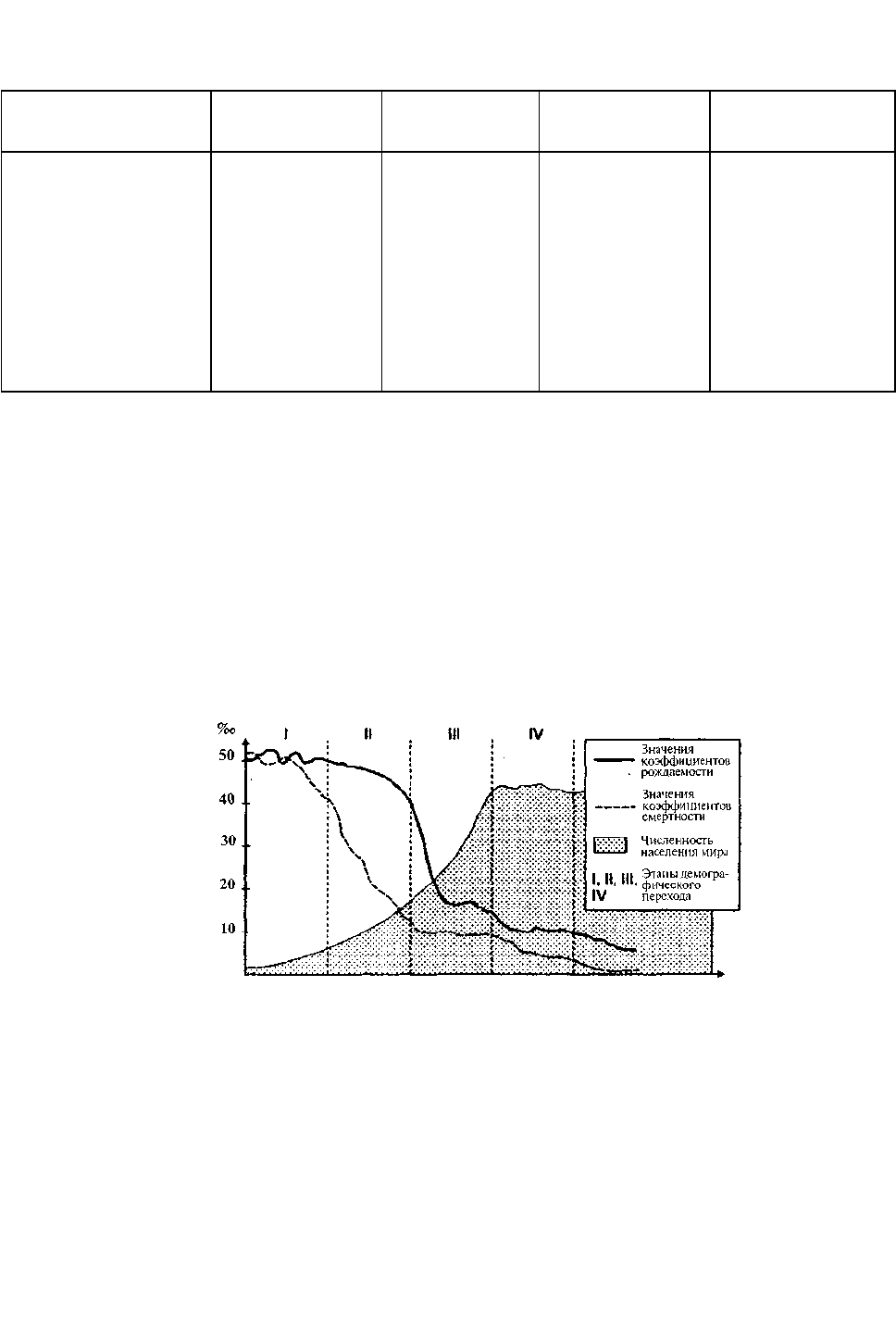

Таблица 32

Эволюция основных показателей воспроизводства населения мира с

начала XX века, (%о, за год)

Годы Рождаемость Смертность Естественный

прирост

Ротация

населения

1900-1905 45,0 35,0 10,0 80,0

1950-1955 37,3 19,6 17,7 56,9

1965-1970 33,9 133 20,5 47,2

1980-1985 27,1 10,5 16,6 37,6.

1990-1995 24,0 9,0 15,0 35,0

1995-2000 23,0 9,0 14,0 32,0.

2025* 17,0 8,0 9.0 25,0

2050* 14,3 9,5 4,8 23,8

* Прогноз ООН

Соответственно эволюции рождаемости и смертности замедляются

темпы обновления населения мира. Общий коэффициент рождаемости хорошо

гармонирует с показателем фертильности женщин и с концепцией так

называемого демографического перехода, отражающей современные взгляды

на общие показатели режима воспроизводства населения во второй половине

XX — первой половине XXI вв. Согласно этой теории, страны и регионы мира

в разное время преодолевают четыре этапа демографического перехода в

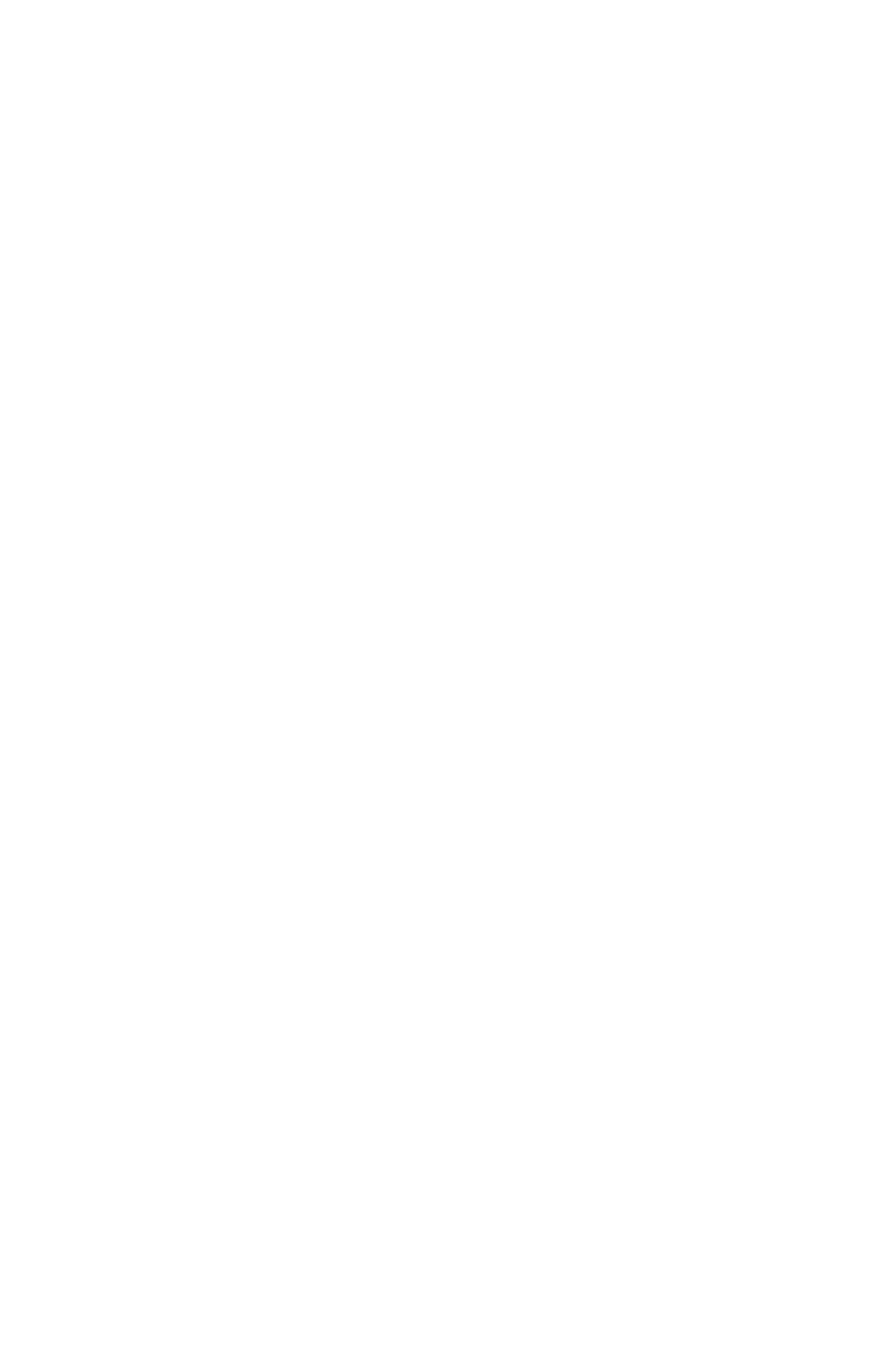

зависимости от экономического роста и социального прогресса (см. график 3).

График 3. Модель демографического перехода

Для первого этапа демографического развития характерны одинаково

высокие коэффициенты рождаемости и смертности и, как следствие,

незначительный рост численности населения, очень низкая средняя

продолжительность жизни. В конце XX в. подобное соотношение

демографических показателей наблюдается в ограниченном числе стран,

например, в Эфиопии. Второй этап характеризуется снижением коэффициента

смертности при сохраняющемся высоком коэффициенте рождаемости.

Феномен стремительно увеличивающихся темпов роста численности населения

получил образное название «демографический взрыв». На третьем этапе

коэффициент смертности стабилизируется на низком уровне, но несколько

234

снижается коэффициент рождаемости: рост населения замедляется (примеры по

США и Франции). На четвертом этапе снижаются и стабилизируются как

смертность, так и рождаемость, заметно увеличивается средняя

продолжительность жизни людей. Рост численности населения еще более

замедляется, а в некоторых странах (Германия) происходит даже сокращение

численности населения. Резко усиливается процесс старения населения.

Отметим, что завершение третьей фазы демографического перехода в

глобальном масштабе произойдет не ранее середины XXI в. Пока конечным

расчетным параметрам наиболее соответствуют показатели по Японии.

В настоящее время в среднем в мире за год на 1000 жителей рождается 23

человека, умирает 9 человек, естественный прирост составляет 14%о или 78

млн человек. Однако соотношение рождаемости и смертности в разных странах

и регионах мира складывается далеко не одинаково, что обусловлено в первую

очередь спецификой их социально-экономического развития и политической

обстановкой. По соотношению показателей рождаемости и смертности в

странах мира ныне имеются четыре основных типа воспроизводства населения.

Для многих экономически слаборазвитых стран характерны высокий

уровень рождаемости и смертности и низкая средняя продолжительность жизни

людей. Это так называемый традиционный, или патриархальный тип

воспроизводства, что соответствует первой стадии демографического перехода

(особенно характерны данные по Эфиопии: рождаемость 45%о и смертность

20%о). Повышенная рождаемость объясняется здесь тем, что люди рано

вступают в брак, а число детей в большинстве семей не регулируется. Высокая

смертность — следствие низкого уровня жизни людей, их тяжелого труда и

плохого питания, недостаточного развития системы медицинского

обслуживания. Здесь, несмотря на значительные успехи в борьбе с оспой,

чумой, малярией и другими болезнями, по-прежнему высока смертность от

инфекционных и паразитарных болезней. Демографические показатели

неустойчивы: сказывается низкий уровень развития производительных сил,

неурожаи, голод, эпидемии и т. д. Например, по прогнозным данным

международных благотворительных организаций, в 2000 г. угроза голода была

реальна для 8 млн жителей Эфиопии — одной из беднейших стран Африки.

Причина — засуха и вызванная ею гибель урожая. В 1984—85 гг., когда

Эфиопию поразила самая страшная за последнее время засуха, на севере страны

от голода умерло более миллиона человек.

В значительной части развивающихся стран (Мексика, Бразилия,

Филиппины и др.) традиционный тип воспроизводства населения за последние

десятилетия изменился. Уровень смертности значительно снизился (до 6-10%с)

в основном в связи с улучшением здравоохранения, успехами медицины в

борьбе с инфекционными болезнями. Но традиционно высокая рождаемость в

основном сохраняется. Прирост населения здесь высок — 2,5—3,5%о в год.

Именно эти страны с «переходным» типом воспроизводства населения

предопределяли высокие темпы роста населения мира во второй половине XX

в. (вторая стадия демографического перехода). В развивающихся странах

встречаются и иные сочетания рождаемости и смертности. Так, среди

235

некоторых племен индейцев Амазонии смертность настолько высока, что

численность этих народов сокращается.

Для экономически развитых стран с более высоким уровнем жизни и

культуры характерен так называемый современный («рациональный») тип

воспроизводства населения, отличающийся пониженной рождаемостью и

близким к среднему на Земле уровню смертности, низким естественным

приростом и высокой средней продолжительностью жизни. Низкая

рождаемость, как отмечалось, объясняется тем, что люди позже завершают

образование и формируют семьи, более жестко контролируют рождаемость (в

семьях обычно не больше двух-трех детей и высока доля бездетных семей или

семей с одним ребенком). На уровне смертности сказывается высокий процент

пожилых лиц и высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний,

злокачественных опухолей и несчастных случаев. С середины 70-х гг. в

некоторых развитых странах падение естественного прироста населения

ускорилось отчасти по старости, но главная причина — обострение кризиса

семьи. В некоторых странах (Германия, Дания) вообще смертность преобладает

над рождаемостью, во многих странах не обеспечивается простое

воспроизводство поколений, численность населения сокращается, если нет

компенсирующего притока мигрантов извне — третья стадия

демографического перехода.

В России в конце 80-х гг. показатели воспроизводства населения были

следующими: ОКР — 13,4%о, ОКС — 11,2%о, естественный прирост

населения составлял 2,2%о за год. В 90-х гг. из-за экономического кризиса и

политической нестабильности уровень благосостояния населения упал на 40%,

возросла безработица; резко понизилась рождаемость и повысилась смертность

населения (прежде всего, это касается психических и инфекционных

заболеваний, в 1999 г. скончались от отравления алкогольными напитками

более 50 тыс. человек). Налицо демографический кризис; население России

быстро сокращается. Ныне демографические показатели имеют следующие

величины: ОКР — 8,8%о, ОКС — 14,7, естественная убыль населения

составляет 5,9%о (1999 г.).

На основании величин рождаемости и смертности можно определить

скорость обновления («оборот» или «ротацию») состава жителей планеты. Как

и на любых других территориях (абстрагируясь от влияния миграций),— это

сумма общих коэффициентов рождаемости и смертности. Так, население мира

за год обновляется на 3%, в Нигерии — на 4,5%, а в Италии — менее чем на

2%. Понятно, что при одном и том же приросте населения интенсивность

ротации может быть разной. Высокие темпы ротации связаны с низкой средней

продолжительностью жизни людей и неблагоприятны для общества; большое

количество людей умирает задолго до исчерпания своего трудового

потенциала, не компенсируя тех средств, которые были затрачены на его

воспитание, обучение и т. д., сужается возможность передачи

производственного опыта, подготовки квалифицированных кадров.

Процесс воспроизводства численности населения характеризуется и

другими показателями, например коэффициентом жизненности — числом

236

родившихся на 100 умерших (в России в 1999 г. — около 55).

Для определения степени воспроизводства поколений людей чаще всего

используются брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства и суммарные

коэффициенты рождаемости, основанные на учете интенсивности

плодовитости женщин. Брутто-коэффициент — число девочек, рождаемых в

среднем одной женщиной за свою жизнь. Нетто-коэффициент — число

девочек от одной матери, доживающих до среднего возраста своих матерей. Его

величина в странах с высокой смертностью на 20-30% меньше брутто-

коэффициента, а в странах с низкой смертностью значения показателей мало

разнятся. Если нетто-коэффициент меньше единицы, это означает, что

происходит суженное возобновление поколений людей, если он больше

единицы, — новые поколения будут более многочисленными. В среднем в мире

брутто-коэффициент в 2000 г. равнялся 1,4, а нетто-коэффициент составлял 1,2.

В России нетто-коэффициент крайне низок — 0,58; это свидетельствует о том,

что грядущие поколения россиян сократятся примерно в два раза. Так как

показатели режима воспроизводства очень динамичны и сильно колеблются

под влиянием социально-экономической конъюнктуры, при их исследовании

полезно сопоставлять данные за несколько лет или средние величины за какой-

то значительный отрезок времени, например, за пять лет.

Важная задача демографов — исследование территориальных

особенностей воспроизводства населения, формирующихся в процессе

развития общества, изучение их причин и последствий, влияния на общество

(геодемография или демогеография). Контрасты демографических показателей

даже в пределах страны нередко очень велики. Так, если в целом по России

естественный прирост и сальдо миграций населения в 1992—1997 гг.

составляли (в %о) — 1,1, то в Северо-Кавказском экономическом районе +2,7,

Поволжском +1,5, а в Центральном — 2,4, в Дальневосточном — 8,7.

7. Половозрастная структура

Естественное движение, как и миграции

72

, определяют возрастную и

половую структуру населения — важнейшие экономико-социально-

демографические показатели, представляющие, в частности, исходную базу для

прогнозирования хода воспроизводства населения, его будущей численности и

структуры, исчисления трудовых ресурсов, контингентов школьников и

пенсионеров, воинских призывных контингентов и т. д. Наиболее важно

деление людей по возрасту на несколько категорий: а) исходя из

репродуктивных способностей людей: до 15 лет — поколение детей; 15—49 лет

— поколение родителей; 50 лет и старше - поколение прародителей; б) исходя

72

Наиболее подвижная часть населения — молодые люди (15—35 лет); в

ареалах с интенсивным оттоком населения процент лиц такого возраста обычно

понижен, а в местах притяжения, наоборот, этот показатель выше нормы.

237

из способностей людей того или иного возраста к трудовой деятельности, т.е.

население в дорабочем, рабочем (трудоспособном) и послерабочем возрасте. В

разных странах контингенты трудоспособного населения определяются по-

разному, часто в зависимости от сроков обязательного школьного обучения и

границ пенсионного возраста (по старости). В нашей стране трудоспособный

(рабочий) возраст для мужчин 16—60 лет, для женщин — 16—55 лет. В США к

трудоспособному населению относят лиц с 16 лет, в Англии и Канаде — с 15, в

Мексике и Португалии — с 12 и т. д. Пенсионный возраст для мужчин в

большинстве развитых стран установлен с 65 лет, а в некоторых слаборазвитых

странах он вообще не определен, так как пенсионное обеспечение отсутствует.

В международной статистике трудоспособным (рабочим) населением принято

считать людей в возрасте от 15 до 64 лет, обычно 55-65% всего населения.

Возрастной состав людей территориально очень различается. Страны с

«рациональным» режимом воспроизводства населения, с низкой рождаемостью

и смертностью и с высокой средней продолжительностью жизни относятся к

числу «старых наций». Там высока доля людей в трудоспособном и пожилом

возрасте и низка доля детей (ФРГ, Япония), что предопределяет низкий уровень

рождаемости и прироста населения. В странах с высокой рождаемостью и

смертностью и низкой продолжительностью жизни, наоборот, выше процент

детей и очень мала доля лиц пожилого возраста.

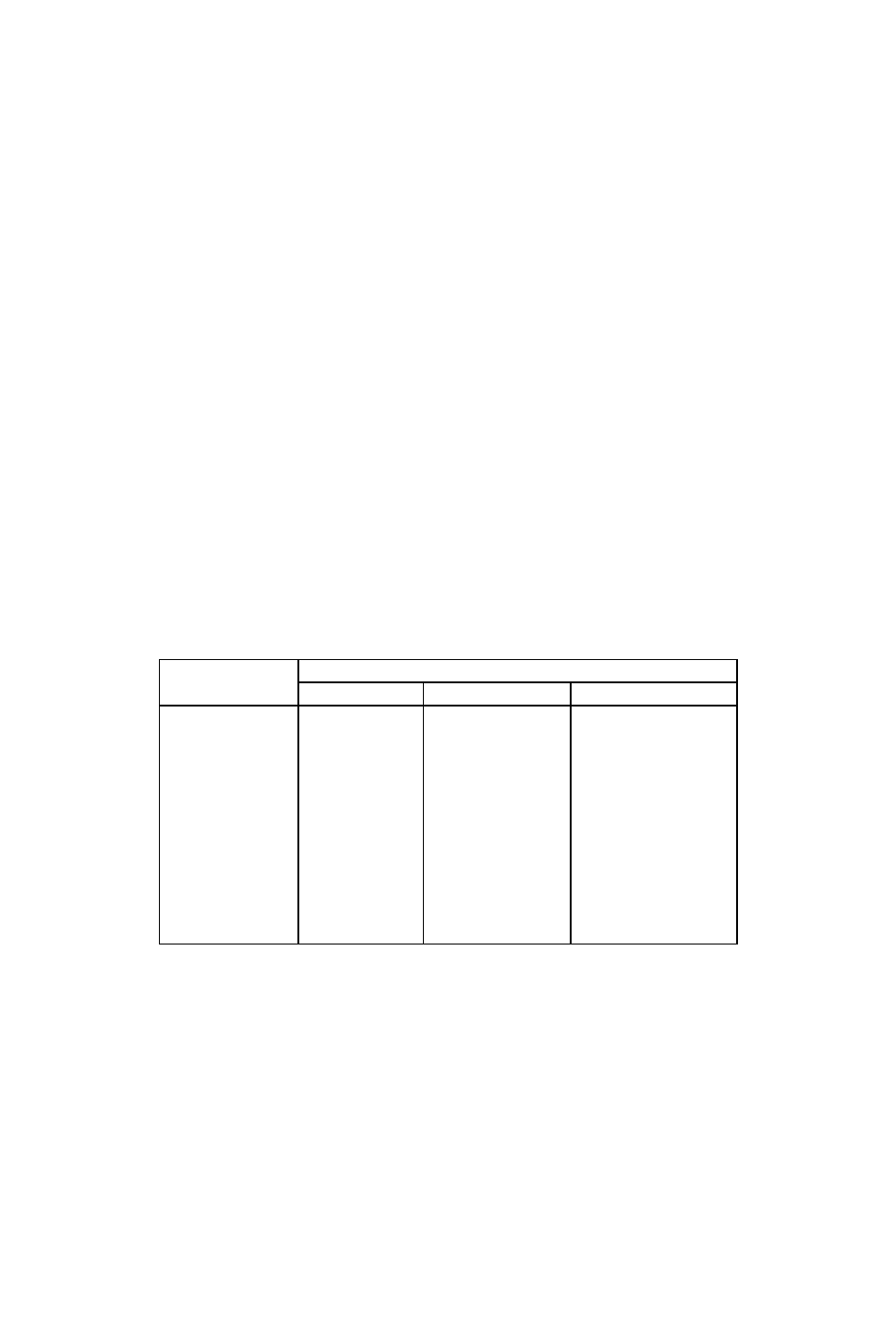

Таблица 33

Возрастной состав населения в некоторых странах мира (1998 г., %)

Страны Возрастные категории людей:

до 1 5 лет 15-5 9 лет 60 лет и старше

Весь мир 30,0 60.0 10,0

Ливия 39,0 55.0 6,0

Эфиопия 46,0 49.0 5,0

Кувейт 36,0 61,0 3,0

Индия 36,0 57,0 7,0

Китай 26,0 74,0 10,0

Россия 20,0 62,0 18,0

США 22,0 67.0 11,0

Германия 16,0 62,0 22,0

Япония 15,00 63,0 22,0

Италия 14,0 62,0 24,0

Во многих слаборазвитых странах число детей приближается к

численности трудоспособного населения или даже превышает его (Ливия), что

ставит перед обществом ряд серьезных экономических проблем (расходы на

питание, обучение, охрану здоровья детей и т. п.) и одновременно

обусловливает высокую рождаемость. Более гармоничны, ближе к

оптимальным, современные возрастные структуры населения в США, Японии,

Китае.

В связи с ростом средней продолжительности жизни население мира

стареет. Так, медианный (средний) возраст жителей Земли в 1985 г. был 23,4

года (в России — 30 лет, в Африке — 17, в Великобритании — 35,5), в 2000 г.

— 26,5, а к 2050 г., по оценкам ООН, он составит 36,2 года. В эти же сроки в

мире процент людей в возрасте 65 лет и старше увеличится с 5,1 до 9,7%, что

238

значительно опережает рост численности всего человечества. Подсчитано, если

усилия, направленные на снижение роста населения в Китае, окажутся

успешными, то в середине XXI в. 40% жителей этой страны будут старше 65

лет.

Старение населения меняет соотношение когорты людей в

трудоспособном и пенсионном возрасте в пользу последних.

Так, в 1950 г. в мире на каждого 65-летнего и старше приходилось 12

человек в возрасте от 15 лет до 64-х, а в 1985 г. это соотношение уменьшилось

до 10 человек; к 2000 г. оно сократилось до 8—9 человек. Таким образом, перед

обществом будут нарастать социально-экономические и этические проблемы,

связанные с обеспечением нужд пожилых людей. В связи с процессом старения

человечества растет значение геронтологии (науки о старении человека),

которая опирается на исследование образа жизни долгожителей (людей в

возрасте 80 лет и старше) и социальных причин старения.

Большое, разностороннее значение имеет половой состав населения.

Знание соотношения мужчин и женщин в целом и разного возраста важно для

анализа процесса воспроизводства населения как в прошлом и настоящем, так и

в будущем, для расчета мужских и женских трудовых ресурсов и т. д. В

частности, на уровне рождаемости сказывается соотношение мужчин и женщин

в возрасте 20—30 лет, когда заключается основная часть браков и рождаемость

максимальна; анализируя рождаемость, важно учитывать процент женщин в

детородном возрасте (15—49 лет). Для характеристики полового состава

населения обычно используют два показателя: процент мужчин и женщин и их

соотношение.

Главные причины, определяющие соотношение полов в мире,

следующие.

1. Мальчиков рождается на 5—6% больше, чем девочек. Однако, так как

смертность среди первых выше, чем у вторых, то к 18-20 годам обычно

соотношение полов выравнивается.

2. Различия, нередко существенные, в средней продолжительности жизни

мужчины и женщины, о чем уже было сказано выше. В связи с тем, что

женщины имеют в этом отношении приоритет, то численное преобладание

женщин нарастает с возрастом.

3. Войны, на которых гибнут преимущественно мужчины. Так,

существующая ныне большая диспропорция полов в нашей стране сложилась в

основном из-за больших потерь мужского населения в результате Первой

мировой войны и Гражданской войны, и особенно — в Великой Отечественной

войне.

4. Миграция населения. Обычно мужчины более подвижны, поэтому там,

где наблюдается массовый отток (выезд) людей, повышен процент женщин, а в

местах с большим положительным сальдо миграции часто увеличена доля

мужчин. Но под влиянием разных социально-экономических факторов половой

состав мигрантов может сильно изменяться.

5. Характер экономики и разный спрос на мужской и женский труд. Так, в

районах, специализированных на тяжелой промышленности, и в местах

239

крупных новостроек доля мужчин выше средней, а там, где большое значение

имеют функции непроизводственной сферы, обычно больше женщин.

По оценке ООН, на Земле в 2000 г. мужчин на 51 млн больше, чем

женщин. Однако в большинстве государств, особенно в Европе, преобладают

женщины. В экономически развитых странах мужчины составляют 48,5%

населения, а в развивающихся — почти 51%. Общее преобладание мужчин на

планете объясняется их «избытком» в самых многолюдных странах мира:

Китае и Индии — в каждом случае более чем на 30 млн человек в 2000 г. Такая

же ситуация в Пакистане, Бангладеш, Афганистане, Египте. По доле мужчин

одна из первых стран в мире — Кувейт (58%). Это результат того, что тут

весьма значительная часть жителей — рабочие-мигранты. В будущем, по-

видимому, наука позволит людям активнее регулировать половой состав

населения. В США уже разработаны методы обеспечения преимущественного

рождения детей желаемого для родителей пола.

Преобладание женщин особенно велико в странах, которые больше всего

пострадали от войн и, кроме того, там, где выше показатель

продолжительности жизни женщин: Россия, ФРГ, Австрия (более 1100 женщин

на 1000 мужчин).

В формировании населения США издавна была велика роль иммиграции.

Поэтому до 1950 г. здесь наблюдался мужской перевес. Но теперь в США

женщин на 8 млн больше, чем мужчин. Это следствие относительного

сокращения доли иммигрантов в общем приросте населения, изменения

полового состава иммигрантов и увеличивающегося разрыва в

продолжительности жизни людей разного пола.

Графически возрастная и половая структуры населения, многие ее

особенности, хорошо отображаются на половозрастных пирамидах, анализ

которых позволяет судить о демографических последствиях важнейших

событий в истории стран и народов, и вместе с тем позволяет сделать важные

выводы о современной демографической ситуации и перспективах ее

эволюции.

Главные правила построения пирамид следующие: нужно соблюдать

единство масштабов по вертикали и горизонтали для всех половозрастных

групп, откладывая по горизонтали величины, пропорциональные численности

отдельных возрастных групп, а по вертикали — возраст (в абсолютных

величинах или в процентах), причем влево от оси пирамиды — масштабы для

мужского пола, а вправо — для женского. Чаще всего пользуются пятилетними

когортами, но точнее, конечно, использовать годичные данные. Обычно

статистические сведения оканчиваются в графе «70 лет и старше» или «80 лет и

старше». Чтобы исключить искажение действительности следует верхнюю

возрастную категорию разбить на 2—3 части, исходя из принципа: а) каждая

последующая когорта оценивается в два раза меньше предыдущей; б) сумма

всех условно рассчитанных когорт должна соответствовать исходным данным.

В идеале такие пирамиды должны быть близки по очертаниям к

равностороннему треугольнику, но в зависимости от демографической истории,

разных режимов воспроизводства, социально-экономической и политической

240