Волгин Н.А. Демография

Подождите немного. Документ загружается.

гражданского населения в общей доле людских потерь. К примеру, в Первой

мировой войне потери гражданского населения составили 5% от числа всех

потерь, во Второй мировой — 48%, в войне в Корее — 84%, во время войны во

Вьетнаме — 90%, а из каждых 100 человек, погибших в ходе американской

операции «Буря в пустыне» в Ираке, или войны в Чечне, — 95 были мирными

жителями. Однако и в мирное время не обходится без чрезвычайных ситуаций.

Так, только в России за период с 1990 г. по декабрь 1994 г., по данным

Госкомстата, зарегистрировано около пяти тысяч чрезвычайных обстоятельств.

Таблица 5

Динамика чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России за 1991-1994 гг.

Виды ЧС 1991 1992 1993 1994

Авиакатастрофы 9 41 32 40

Ж/д аварии и катастрофы 51 137 105 106

Аварии на нефтегазопроводах 17 38 41 45

Аварии на АЭС и других атомных

реакторах 3 7 1 5

Аварии в шахтах 4 11 13 16

Случаи особо опасных вспышек

инфекционных заболеваний и массовых

отравлений людей 48 76 107 172

Случаи массовых заболеваний, гибели

рыбы, животных и птиц 10 14 9 -

Рост числа техногенных и иных чрезвычайных ситуаций сопровождается

все более тяжелыми их негативными последствиями. Например, при общей

тенденции к снижению числа железнодорожных катастроф наблюдается

увеличение доли аварий пассажирских поездов, а также аварий с обширным

загрязнением окружающей среды (разлив из цистерн нефтепродуктов или

ядовитых веществ). Экологический аспект техногенных ЧС приобретает все

большую остроту. Многолетние усилия по оздоровлению окружающей среды

сводятся на нет авариями на производствах или магистральных нефтепроводах.

К сожалению, за период после 1994 г. тенденция не изменилась к лучшему. По

данным МЧС России, выделены следующие регионы с наивысшей опасностью

возникновения чрезвычайных ситуаций в 1999 г.

ТЕХНОГЕННЫЙ ХАРАКТЕР

Тюменская область

Иркутская область

Пермская область

Свердловская область

Кемеровская область

Ленинградская область

Красноярский край

201

Республика Коми

Республика Башкортостан

г. Москва

ПРИРОДНЫЙ ХАРАКТЕР

Республика Саха (Якутия)

Республика Калмыкия

Республика Северная Осетия-Алания

Республика Адыгея

Республика Ингушетия

Карачаево-Черкесская республика

Чеченская республика

Республика Дагестан

Чукотский а.о.

Приморский край

Камчатская область

Амурская область

Сахалинская область

Мурманская область

Получается, что в критическую зону попали: почти весь Северо-

Кавказский регион, Дальний Восток, часть Центрального региона, Урала и

Сибири.

Теперь проанализируем современное положение с дорожно-

транспортным травматизмом в России

69

. Несмотря на то, что уровень

моторизации России примерно втрое ниже, чем в США, странах Западной

Европы, Японии и Австралии, Россия занимает лидирующее положение в мире

по количеству погибших на 100 тыс. жителей. В долговременной динамике

последствий дорожно-транспортных происшествий не удается выявить никакой

устойчивой позитивной тенденции.

Что касается динамики показателей аварийности в 90-е гг. XX в., то после

незначительного спада ежегодного числа жертв в 1994—1997 гг. в 1998—1999

гг. в стране вновь отмечайся рост ряда относительных показателей аварийности

среднего числа пострадавших в расчете на 100 тыс. жителей и числа погибших

в 100 ДТП.

Сейчас количество погибших на 100 пострадавших в России, а также в

Белоруссии и на Украине в 5—10 раз превосходит соответствующие показатели

развитых стран. По оценкам специалистов, значительная часть пострадавших

погибает от несвоевременного оказания им медицинской помощи, несмотря на

69

См.: Население и общество. Информационный бюллетень Центра

демографии и экологии человека Института народнохозяйственного

прогнозирования РАН. 2000. №51. Декабрь.

202

то, что полученная ими травма не была смертельной.

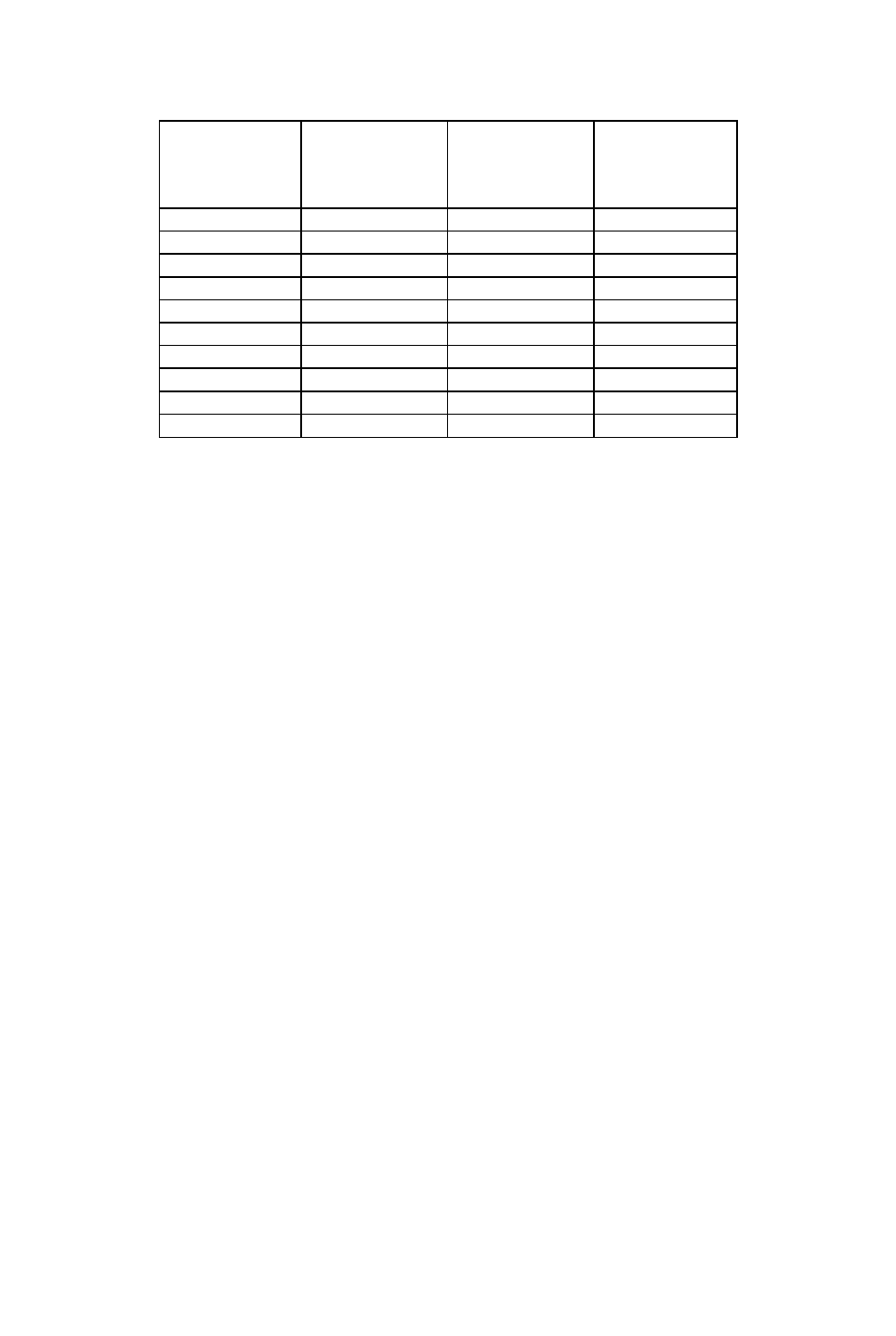

Таблица 6

Удельные показатели аварийности в России, в некоторых странах

Европы и в СИГА в 1997 г.

Страна Кол-во

погибших на 100

тыс. жителей

Кол-во

погибших на 100

пострадавших в

ДТП

Кол-во

погибших на 10

тыс. транс-

Россия 18,8 13,5 8,93

Белоруссия 16,9 19,4 10,34

Украина 11,9 12,5

Франция 13,6 4,5 2.5

Италия 10,8 2,2 1,60

Нидерланды 7,5 9,0 1,76

Финляндия 8,5 4,7 1,83

Швеция 6,1 2,5 1,29

Великобритания 6,3 1,1 1.33 ~1

США 15,7 1,2 1,98

* Statistic of Road Traffic Accidents in Europe and North America. U.N. New

York and Geneva, 1999.

Около половины (47,9 %) всех ДТП связано с наездом на пешеходов. В

1999г. погибло 11,5 тыс. пешеходов (38,7% от общего числа погибших в ДТП).

В странах Западной Европы в 1998 г. доля погибших в ДТП варьировала от 11,3

(в Бельгии в 1980 г. - 21,8) до 27,8 % (в Великобритании в 1980 г. - 34,5). Таким

образом, на Западе степень смертности в результате наездов стабильно

снижается, а показатели, имеющие место в России, свойственны лишь странам

Восточной Европы.

В России очень высок уровень детского травматизма. В 1999 г. в 22,2 тыс.

ДТП погибло 1,6 тыс. и ранено 22,0 тыс. детей и подростков. В среднем по

России в каждом седьмом ДТП пострадал ребенок (13,9%). Среди детей до 6

лет на каждые шесть-семь попавших в ДТП умирает один ребенок, а к 12—14

годам умирает один из 12—13 попавших в ДТП детей. Наиболее высок риск

смерти в результате ДТП у подростков, начиная с 15-ти лет.

В 90-е гг. в России наблюдался исключительно высокий, по

международным меркам, уровень смертности от внешних причин.

Стандартизованный коэффициент смертности от всех внешних причин

превышал среднее значение по странам Европейского Союза примерно в 6 раз,

от убийств — в 30, от самоубийств — в 4, от дорожно-транспортных

происшествий — в 2 раза.

С конца 1980-х гг. на территории бывшего СССР зафиксировано шесть

региональных войн (Карабах, Абхазия, Таджикистан, Южная Осетия,

Приднестровье, Чечня), около 20 кратковременных вооруженных столкновений

и более 100 невооруженных конфликтов, имеющих признаки

межгосударственной, этнической конфронтации. По различным оценкам,

численность убитых в этнических и региональных конфликтах составляет

около 100 тысяч человек, и около 500 тысяч было ранено.

203

Таким образом, демографическая сфера, и, в частности, такие ее

индикаторы, как рождаемость, смертность, продолжительность жизни

представляют собой своеобразный, но точный барометр социального климата

страны.

3. Особенности современных тенденций

воспроизводства населения России

В демографии существуют попытки обоснования российского

демографического феномена. Проводятся параллели с режимом

воспроизводства, сложившимся в западноевропейских странах. Существует

мнение об «откладывании деторождения на лучшую перспективу», а также

идея об «уже осуществленном деторождении» (в последнем случае имеются в

виду сбалансированные демографические показатели предкризисных лет). Как

уже отмечалось, на самом деле изложенные выше явления скорее всего

являются последствиями кризиса в социально-экономической сфере

современной России, хотя сказалось и влияние чисто демографических

факторов. На ограничение деторождения воздействует и более высокий

образовательный уровень населения, и более «свободное» положение женщины

в обществе, и переход от многопоколенной патриархальной семьи к

современной малодетной, пытающейся дать детям образование и приемлемый

уровень жизни. Сказывается и внутрисемейное регулирование рождаемости.

Но рост смертности, как и падение средней продолжительности жизни,

только естественным процессом постарения населения России сейчас

определять нельзя. В странах, где давно идет старение населения, связанное с

длительным периодом снижения рождаемости и ростом средней

продолжительности предстоящей жизни, в составе населения очень высока

доля пожилых людей и соответственно высок общий коэффициент смертности.

И все же ни одна из развитых стран не имеет коэффициента смертности выше

12-13%о.

Кризисную демографическую ситуацию в России характеризует:

— ускоренный вариант перехода к депопуляционному характеру развития

демографических процессов в 90-х гг.;

— стабильное и продолжающееся снижение показателя рождаемости до

крайне низкого уровня (ниже 8%о);

— установление режима сверхсмертности мужского трудоспособного

населения на подавляющей части территории страны;

— естественная убыль населения;

— низкая (по сравнению с развитыми странами) средняя

продолжительность предстоящей жизни;

— миграционная волна беженцев и переселенцев в Россию. В группе

причин, порождающих данные явления необходимо отметить:

— общедемографические и общемировые тенденции снижения

рождаемости (до определенного уровня);

204

— порожденные глобальным социально-экономическим и политическим

кризисом структурные изменения населения, вызвавшие сокращение

численности населения наиболее плодовитых возрастов, сверхвысокую

смертность и низкую продолжительность предстоящей жизни.

Социально-экономический кризис 90-х гг. привел ко многим тяжелейшим

последствиям в отношении здоровья населения России. Их можно

классифицировать следующим образом:

1. Стабильный рост соматических заболеваний (сердечно-сосудистые и

другие) со сдвигом на более ранние возрастные группы.

2. Катастрофический рост социально обусловленных заболеваний, в

первую очередь, инфекционной группы (туберкулез, корь, дифтерия, коклюш,

скарлатина и др.), а также смертность от несчастных случаев, отравлений и

травм (алкоголизм, наркомания, самоубийства, убийства), болезней органов

дыхания (воспаление легких, бронхит), авитаминозы.

3. Увеличение так называемых пограничных психических расстройств.

4. Рост венерических заболеваний, СПИД и т.д.

5. Нарастание врожденных уродств и умственной отсталости как

закономерный результат генетических последствий общего системного кризиса

общества.

Периодизация современного демографического развития в России

Для поэтапной оценки характера и содержания демографических

процессов в России в 1990-е гг. проанализируем абсолютные данные по

динамике общей численности населения, общего прироста или убыли,

естественного и миграционного прироста или убыли и общих показателей

рождаемости и смертности. Это позволяет дать более точную характеристику

каждого этапа кризиса.

Демографический кризис охватил Россию на фоне неуклонного падения

жизненного уровня населения, обострения межнациональных отношений и

внутриполитического распада СССР. В этом контексте с конца 1980-х годов

можно выделить следующие кризисные фазы (этапы) в демографическом

развитии России.

1. В 1989—1991 гг. — фаза активного накопления негативных изменений

в демографическом развитии страны. Ее можно

считать первым этапом в развитии демографического кризиса, в конце

которой уровень смертности впервые за послевоенное время превысил уровень

рождаемости.

К середине 80-х гг. XX века демографы прогнозировали спад

рождаемости как последствие влияния послевоенной демографической волны.

Правительство приняло меры (в том числе и антиалкогольная кампания 1985

г.), что сдвинуло спад на конец 80-х гг. Однако начали сказываться и первые

результаты экономической политики, закладываемой в те годы, первая реакция

общества, в том числе и психологическая, на переход к рынку. В этот период

общая численность населения России еще увеличивалась (в основном за счет

205

потенциала демографического роста и притока мигрантов из других

республик), хотя и незначительно. В 1986—1990 гг. прирост населения в

среднем за год составлял 927 тыс. человек, но за 1991 г. он резко снизился и

составил 162 тыс. человек.

Особенно обострились демографические проблемы в Нечерноземье,

долгое время уже находящемся в полосе демографического неблагополучия

(прежде всего вследствие многовековой миграции из этого региона). В 1990-

1991 гг. здесь впервые наблюдалась естественная убыль населения. (В сельских

районах Нечерноземья отрицательный естественный прирост был

зафиксирован еще в 1988 г.). Отмечен здесь и рост смертности, вызванный

многолетней миграцией населения молодых возрастов из сельской местности

Нечерноземья, общим постарением населения.

Естественная убыль населения в начале 1991 г. отмечалась на 30

территориях России (в областях, краях или национальных регионах), в ноябре-

декабре этого же года она наблюдалась уже на 42 территориях.

Нужно заметить, что в 1989 г. естественная убыль впервые отмечается в

Москве, а в 1991 г. — миграционная убыль, и население столицы впервые за

послевоенное время сократилось на 27 тыс. человек.

В территориальной динамике процессы проявляются еще негативнее.

География рождаемости определилась следующими закономерностями:

самые низкие величины ее показателей наблюдались в промышленных и

урбанизированных областях, наиболее высокие — в автономных республиках.

В общем за 1989—1991 гг. уровень рождаемости понизился по всей территории

Российской Федерации. Так, если в 1989 г. суммарный коэффициент

рождаемости превысил значение, равное двум в 34 регионах, то в 1991 г. их

число сократилось до 11 (Читинская и Астраханская области, автономии

Северного Кавказа и Восточной Сибири).

С 1989 по 1991 гг. произошло снижение уровня следующих показателей:

ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, суммарного коэффициента

рождаемости во всех экономических районах. Наименьшая продолжительность

предстоящей жизни наблюдалась в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В

целом средняя продолжительность предстоящей жизни увеличивается с востока

на запад и с севера на юг. За 1989-1991 гг. из 87 регионов (по административно-

территориальному делению на 1989 г.) она сократилась у женского населения в

55-летнем возрасте (максимум на год, в остальных — или не изменилась, или

незначительно возросла), у мужского населения в 67-летнем возрасте

(максимум на 1,7 года, в остальных практически не изменилась). Если в 1989 г.

насчитывалось 38 регионов с продолжительностью жизни у мужчин более 64

лет, то в 1991 г. — только 20. За 1991 г. ее минимум наблюдался в Туве и

Новгородской области (56 и 60,8 лет). Самые значительные изменения

произошли в Северном районе. Продолжительность жизни у мужчин здесь

сократилась на 3,2 года (в городе - на 3,4 года, на селе - на 2,6 года), у женщин -

на 1,3 года (1,3 и 1,1 года соответственно). Отметим, что минимальное

сокращение продолжительности жизни за этот период наблюдалось у мужчин

Северного Кавказа (один год) и у женщин Поволжья (0,3 года).

206

2. В 1992—1995 гг. демографический кризис в стране принимает

острокритическую форму. В этот период происходит становление новых

социально-экономических отношений, сопровождающихся резким снижением

уровня жизни большинства населения страны. Впервые за послевоенное время

уровень смертности превышает уровень рождаемости, в стране устанавливается

депопуляционный режим воспроизводства населения, естественный прирост

превратился в убыль населения (в 1992 г. — минус 207,0 тыс. человек, в 1993 г.

— минус

737,7, в 1994г. - минус 870, а в 1995 г. - минус 831,9 тыс. человек). В

целом по России зафиксировано не только значительное падение показателя

рождаемости (с 12,1 %о в 1991 г. до 9,4%о в 1992 г. и в 1995 г.), но и

"скачкообразный рост смертности (с 11,4 %

0

в 1991 г. до 14,5 %

0

в 1993 г.). Если

в 1991 г. естественный прирост составил плюс 0,7 %о, то в 1993 г. — минус 5,1

%о, а в 1994 г. - минус 6,1%

0

. Кроме того, как уже отмечалось, в 1993 г.

суммарный коэффициент рождаемости понизился до 1,38 против 2,014-2,15,

необходимых для простого воспроизводства населения. По России уровень

рождаемости, достаточный для замещения поколений родителей их детьми,

сохранился только в республиках Тыва, Дагестан и Калмыкия.

Уже длительное время в стране не наблюдается заметных позитивных

сдвигов в показателе младенческой смертности. Более того, в начале 90-х годов

он снова стал повышаться: в 1990 г. из каждой тысячи новорожденных умерло,

не дожив до одного года, 17 детей, в 1991-1992 гг. - по 18, в 1993 г. - 20 (в

западноевропейских странах, в США и Японии — 5-10). Отчасти это связано с

переходом России с 1 января 1993 г. на рекомендованные ВОЗ (Всемирной

организацией здравоохранения) критерии мертворождения и живорождения.

Однако объяснить рост показателя смертности младенцев первого года жизни

только изменениями порядка учета нельзя. В равной степени он обусловлен

ухудшением ситуации с болезнями органов дыхания, несчастными случаями,

отравлениями, травмами, инфекционными и паразитарными болезнями,

характерными для новорожденных в возрасте от 1 месяца до 1 года.

Неблагополучное положение — со смертностью трудоспособного

населения и детей в возрасте до одного года стало главным фактором снижения

показателя ожидаемой продолжительности жизни для населения России:

впервые достигнув в 1987 г. 70 лет, он снизился в 1992 г. до 68, а в 1993 г. до 65

лет. В 1994 г. отмечена самая высокая естественная убыль населения (870 тыс.),

которая совпала с самым высоким миграционным притоком в Россию (810

тыс.), образовав в итоге относительно небольшое сокращение общей

численности населения (60 тыс. человек). В последующем при сохранении

почти столь же высокой естественной убыли компенсаторная роль

миграционного прироста сильно снизилась. В результате убыль населения

начала охватывать все большее число регионов, нарастала ее интенсивность. В

1994 г. она наблюдалась уже в 69 регионах России. На 27 территориях

естественные потери превысили миграционный прирост и привели к

сокращению населения.

Процесс современного воспроизводства населения характеризуется также

207

дальнейшим снижением значения показателя чистого воспроизводства

населения (нетто-коэффициента). В 1995 г. в целом по России он был равен

0,623 (это почти на треть меньше аналогичного показателя за 1989-1990 гг.).

Падение этого коэффициента было отмечено во всех экономических районах

страны.

3. Начиная с 1996 г. естественная убыль все более растекается по

территории России, захватывая регион за регионом. В 1999 г. снижение

численности населения наблюдалось в 82 из 89 субъектов РФ (в 1995 г. таких

было — 70), где в настоящее время проживает 98,2% населения страны. В

Псковской, Тульской, Тверской, Ивановской, Новгородской, Ленинградской,

Владимирской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской,

Ярославской, Воронежской, Тамбовской областях естественная убыль

населения составила 14—10 человек на 1000 человек населения против 6,4 в

среднем по России. Обращает на себя внимание «поведение» коэффициента

суммарной рождаемости. Колебания этого показателя достигли колоссального

размаха в 1996-1999 гг. С отметки в 1,95 (1989-1990 гг.) он опустился до уровня

1,17 в 1999 г. У городского населения в 1999 г. этот показатель еще ниже —

1,07 детей на одну женщину, то есть на сегодняшний момент существующий

режим воспроизводства не обеспечивает даже простого замещения поколений.

Это касается и тех регионов, которые еще пять-шесть лет назад можно было

назвать относительно благополучными (Северо-Кавказский, Уральский,

Восточно-Сибирский).

Итак, сейчас мы наблюдаем уже совсем иную, расширенную группу

регионов, в которых продолжаются явления «демографической деградации»:

Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Западный,

Северный, Поволжский, Уральский; незначительно лучше показатели в

Западно-Сибирском, Северо-Кавказском и Дальневосточном районах.

Практически естественная убыль охватила все без исключения экономические

районы России.

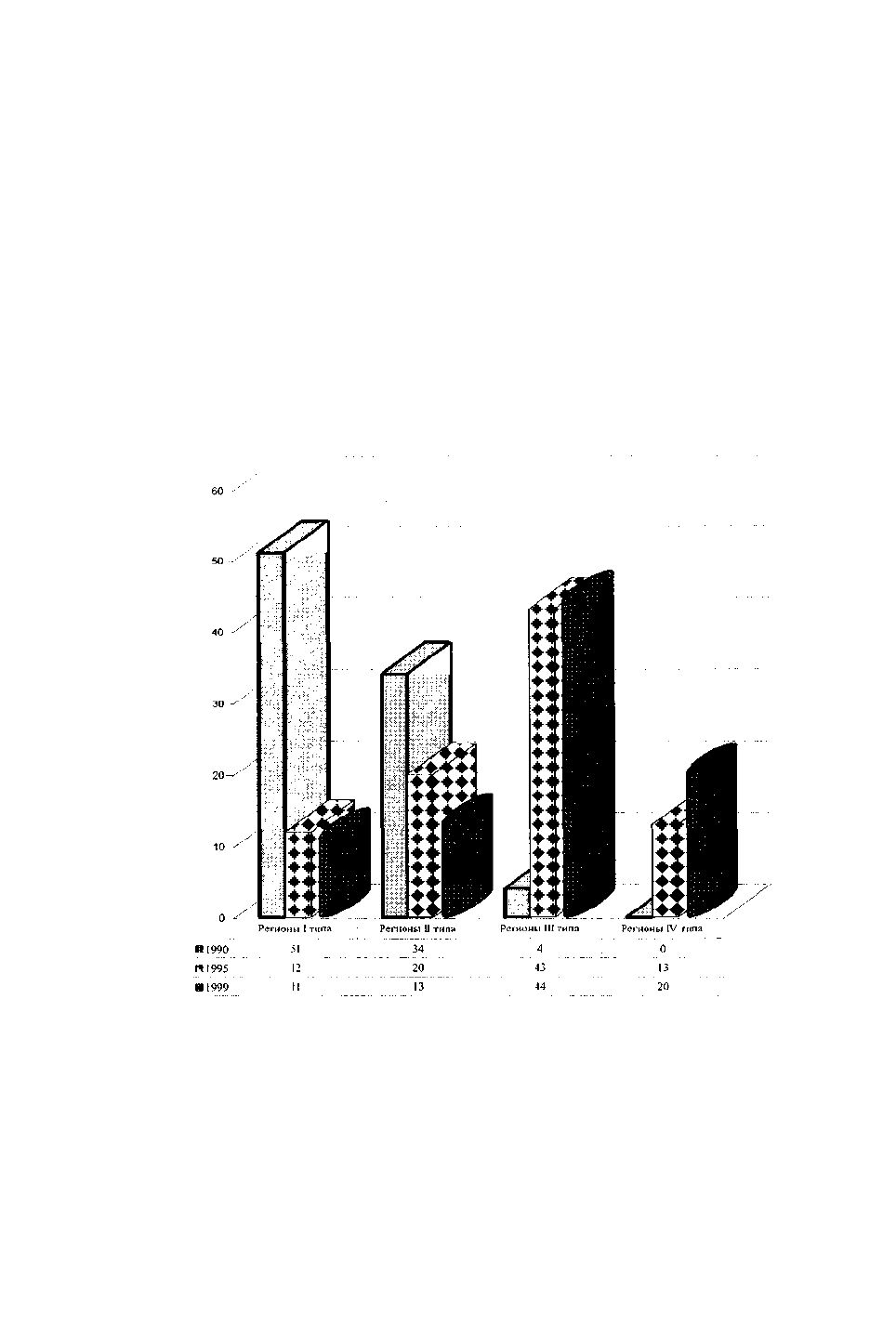

Типология регионов России по показателям естественного движения

населения в 90-х годах

На основе коэффициентов рождаемости, смертности и естественного

движения населения (прирост, убыль) за 1990 и 1999 гг. можно выделить

четыре типа регионов в Российской Федерации:

— регионы с наиболее благоприятной динамикой естественного

движения населения по сравнению со средним уровнем в Российской

Федерации;

— регионы с менее благоприятной динамикой естественного движения:

— регионы с показателями демографического развития, свойственными

среднему уровню Российской Федерации;

— регионы с наиболее критическими показателями естественного

движения населения.

Как видно из диаграммы 2, в 1990 г. 51 регион России можно было

208

отнести к относительно благоприятным по показателям естественного развития

(регионы I и II типа) и только четыре — к числу регионов с отклоняющейся

демографической динамикой. В 1995 г. положение изменилось. Подавляющее

большинство регионов попало в III тип с показателями демографического

развития, близкими к среднему уровню (весьма неблагоприятному). Кроме

того, выделен IV тип регионов с критическими показателями в

демографической сфере, в который попало 13 административно-

территориальных образований. И, наконец, в 1999 г. в типе регионов с наиболее

благоприятной динамикой осталось всего 11 регионов (напомним, то в 1990 г.

их было 51), в то время как количество административно-территориальных

образований с крайне неблагоприятными демографическими характеристиками

достигло 20. Таким образом тенденция падения уровня рождаемости

продолжается на фоне нового скачка в росте смертности, что определяет

устойчивую убыль населения в Российской Федерации.

Диаграмма 2. Типология регионов России по показателям

естественного движения населения за 1990-1999 гг.

Выводы

Специфические черты становления современного режима

воспроизводства населения в России — это депопуляция, сверхсмертность

трудоспособного населения, низкая ожидаемая продолжительность

предстоящей жизни, прогрессирующие процессы старения населения,

масштабная миграционная волна беженцев и переселенцев.

С начала 90-х годов в России наблюдался рост числа техногенных и иных

209

чрезвычайных ситуаций, что в совокупности с высоким уровнем дорожно-

транспортного травматизма и числа убитых в ходе региональных войн и

этнических конфликтов обусловило исключительно высокий, по

международным меркам, уровень смертности от внешних причин.

Если рассматривать современное демографическое развитие в

региональном разрезе, то можно выделить группу регионов с наиболее

критическими показателями естественного движения населения в 2000 г.

(Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская,

Курская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская,

Ленинградская, Новгородская, Псковская, Нижегородская области).

Контрольные вопросы и задания

I задание. («Да» или «Нет»).

Снижение чисел родившихся стало единственной причиной резкого

ухудшения демографической ситуации в 90-е годы в Российской Федерации.

II задание. (Выберите правильный вариант ответа). «Депопуляция»

— это явление, возникающее тогда, когда:

а) в возрастной структуре населения резко увеличивается доля лиц

пожилого возраста;

б) число умерших преобладает над числом родившихся;

в) наблюдается перевес женского населения в трудоспособном возрасте;

г) растет средняя продолжительность предстоящей жизни;

д) под воздействием миграции изменяется этническая структура

населения страны.

III задание. (Закончите абзац).

Основные признаки современной кризисной демографической ситуации в

России: а) ускоренный вариант перехода к депопуляционному характеру

развития демографических процессов в России с начала 90-х годов и по

настоящий момент; б) стабильное и продолжающееся снижение показателя

рождаемости на 1000 чел. населения до крайне низкого уровня (ниже 8

%о);........;........;........;

IV задание.

На ограничение деторождения воздействует и более высокий ...

(социальный, политический, образовательный, географический) уровень

населения, и более свободное положение женщины в обществе, и переход от

многопоколенной семьи к современной ... (трехдетной, бездетной,

многодетной, малодетной), пытающейся дать детям образование и приемлемый

уровень жизни.

Если в 1987 г. общий коэффициент естественного прироста населения в

России составил плюс 6,6 %о, то в 1999 году — ... (5,1 %о; -6,4%

0

; - 1,5 %

0

;

11,3%о).

V задача. (Найдите значение коэффициента).

Посчитайте коэффициент общего прироста населения России за 1998 г.,

если известно, что среднегодовая численность населения России за 1998 г.

210