Волгин Н.А. Демография

Подождите немного. Документ загружается.

Выводы

Таким образом, можно сказать, что миграция населения - процесс,

существующий с древнейших времен и сыгравший огромную роль в развитии

человечества.

К основным видам миграции относятся - эпизодические, маятниковые,

сезонные, безвозвратные, вынужденные, незаконные. Миграционный процесс

включает в себя три стадии: потенциальную миграцию, собственно миграцию и

адаптацию мигрантов на новом месте.

Отличительными особенностями миграционной ситуации в России в 90-е

годы стали: отток населения из Восточной Сибири, Севера и Дальнего Востока;

приток беженцев и вынужденных переселенцев из республик, входивших в

состав СССР; эмиграция граждан России в страны дальнего зарубежья (так

называемая "утечка умов").

Контрольные вопросы и задания

I задание. («Да» или «Нет»).

В определенном смысле слова миграция населения создала само

человечество: возникнув в одном или нескольких местах, человек в процессе

миграции заселил и освоил всю нынешнюю ойкумену; именно миграция

привела к нынешнему многообразию землян и способствовала размещению

населения и в глобальном, и в региональном, и в локальном масштабах.

II задание. (Выберите правильный вариант ответа). Эпизодические

миграции — это:

а) перемещения экономически активного населения к местам временной

работы;

б) деловые, туристические, рекреационные и т.п. поездки, не имеющие

регулярного временного характера;

в) своеобразный вид современных миграций, связанный с временными

изменениями места жительства;

г) переселения населения, обусловленные изменениями экономической и

политической ситуации, ведущими к гражданским столкновениям и

региональным войнам.

III задание. (Закончите предложение).

Переход России к политике открытых дверей, создав огромные

возможности для коммерции, особенно в форме челночной торговли,

сформировал ..., ..., .

IV задание. (Выберите правильный вариант ответа и закончите

предложения).

В теории миграционного процесса факторы миграции предстают как

совокупность ... (социальных условий; природных компонентов; возрастных

различий), в которых протекает данный процесс и которые оказывают влияние

на его объем, интенсивность, направление и другие параметры.

191

Список литературы

Вынужденные мигранты и государство / Отв. ред. В. А. Тишков. М., 1998.

Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение. М., 1997.

Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорее Б.С. Миграциология. М., 1989.

Зайончковская Ж.А. Миграция населения и рынок труда в России. М.,

1994.

Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история

изучения. М., 1999.

Кабузан В. Русские в мире. СПб.: Блиц, 1996.

Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть 1. Соч. в 9-ти томах. М.:

Мысль, 1987.

Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Поли. собр. соч. Т.З.

Международная миграция населения: Россия и современный мир. Вып.

4 / Под ред. В.А.Ионцева. М., 2000.

Миграция населения. Вып.1, 2. Приложение к журналу «Миграции в

России». М., 2001.

Миграция и рынки труда в постсоветской России. Вып. 25. М., 1998.

Миграционная ситуация в странах СНГ / Под ред. Ж.А.Зайончковской.

М., 1999.

Назаров А.Д. Вынужденная миграция или репатриация? // Федерация и

народы: Информационный бюллетень Миннаца России. 1996. №3.

Назаров А.Д. Миграция вынужденная / Политическая энциклопедия. T.I.

M.: Мысль, 1999.

Назаров А.Д. Миграционная политика / Российская энциклопедия

социальной работы. T.I. M., 1999.

Назаров А.Д. Современные проблемы миграции населения: исторические

процессы, тенденции, социальные последствия. М.: Союз, 1995.

Назарова Е.А. Социальная адаптация вынужденных переселенцев и

беженцев в контексте современной миграционной политики России.

Социологический анализ. М., 1999.

Народонаселение: Энциклопедический словарь. М., Большая Российская

энциклопедия, 1994.

Проблемы миграции населения и трудовых ресурсов. М.: Статистика,

1970.

Размещение населения в СССР. М., 1986.

Рыбаковский Л.Л., Гришанова А.Г., Кожевникова Н.И. Проблемы новой

миграционной политики в России. М., 1995.

Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика.

М., 1987.

Современная демография / Под ред. А.Я.Кваши, В.А. Ионцева. М., 1995.

Социальная энциклопедия. М., 2000.

Федеральная миграционная программа на 1998-2000 годы / Кто поможет

беженцам и переселенцам. Новейшие документы. Разъяснения специалистов.

Вып. 3. М., 1998.

192

Хорее Б.С., Смидович С.Г. Расселение населения (основные понятия и

методология). М., 1981.

Эмиграция и репатриация в России. М., 2001.

© Назаров А.Д., 2002

©Назарова Е.А., 2002

193

Глава XI Современные тенденции развития

демографических процессов в России

1. Основные тенденции развития населения России

2. Демографические последствия войн и иных

чрезвычайных ситуаций

3. Особенности современных тенденций

воспроизводства населения России

1. Основные тенденции развития населения

России

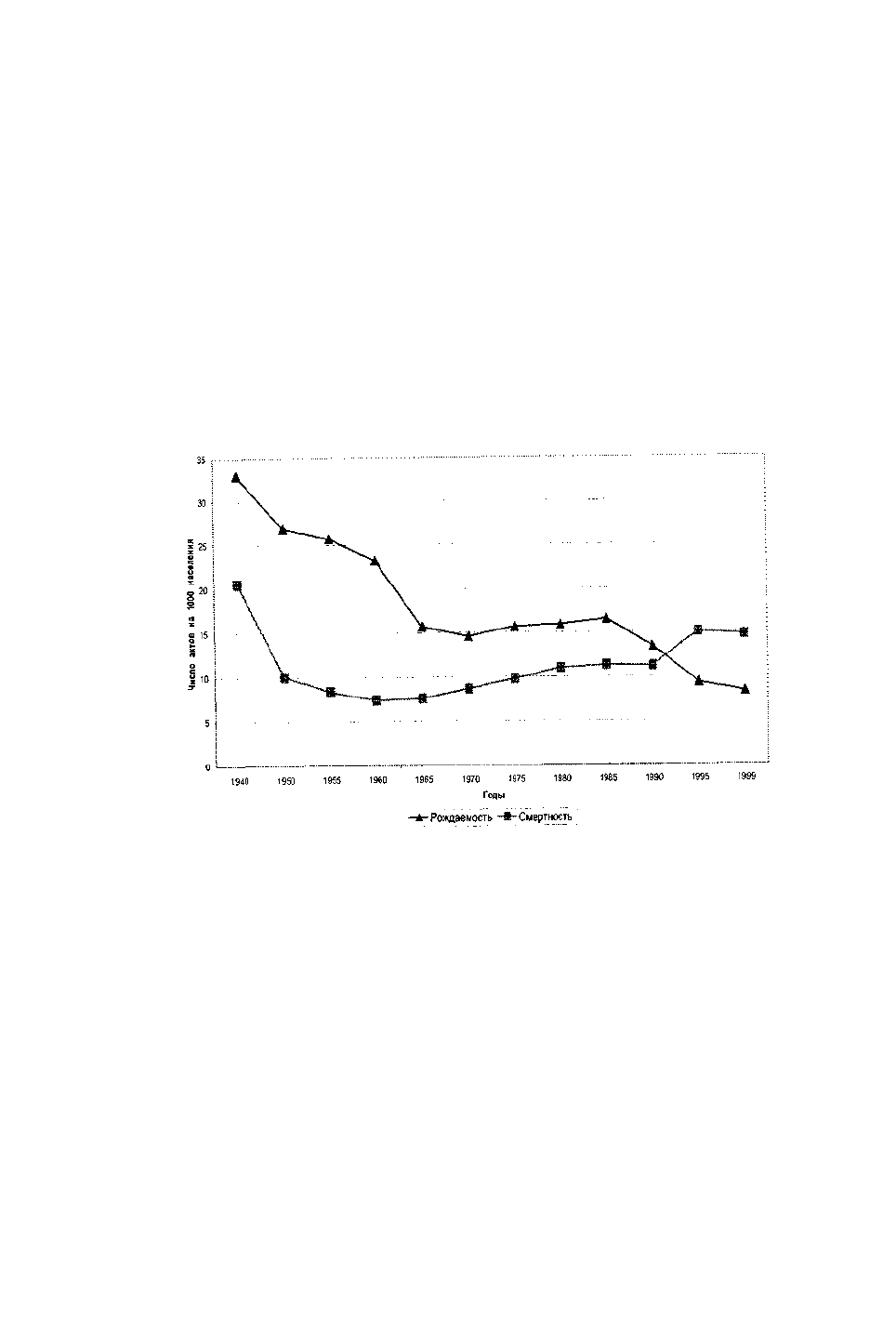

В целом в послевоенное время демографическое развитие России было

весьма непростым и требует пояснений. Еще в 1940 г. Россия по уровню

рождаемости занимала позиции выше среднего уровня по стране (имеется в

виду СССР), хотя и ненамного. Война отбросила нас далеко назад. Еще в 1960

г. Россия находилась на уровне ниже среднего в СССР и только потом заняла

место на грани расширенного воспроизводства.

Постепенное снижение уровня рождаемости по мере роста культурного и

образовательного потенциала общества есть общецивилизационный процесс,

но в России и в странах СНГ время от времени он принимает катастрофические

и чрезмерные формы. Последствия военных лет сказываются затем в так

называемых демографических волнах, то есть периодических колебаниях

уровня рождаемости, связанных с рядом факторов, в том числе с динамикой

численности молодежи, соотношением численности потенциальных женихов и

невест. Иначе говоря, динамика рождаемости в России весьма неоднозначна: на

фоне перехода к малодетной семье военные годы с резкими спадами числа

рождений сменялись послевоенными компенсаторными пиками, а их

отдаленные последствия сказывались в спадах и подъемах значений

демографических показателей в последующие десятилетия (в зависимости от

возрастных когорт потенциальных родителей).

С развитием здравоохранения, культуры, ростом уровня жизни населения

вместе с числом рождений стало уменьшаться и число смертей. Однако с

сокращением рождаемости изменилась возрастная структура населения в

пользу населения более старших возрастов (старение населения), а чем больше

этот контингент, тем выше уровень смертности. Оказывали влияние и

социальные патологии — от политических до урбанистических. В общем это

то, что можно назвать многофакторным влиянием.

После Второй мировой войны, во время которой произошел огромный

спад рождаемости, ощутимый новый спад отмечен в России в 60-е гг., когда в

наиболее характерный для браков возраст стало вступать поколение, рожденное

194

в 40-е гг. Общий показатель рождаемости снизился с 23,2%о в 1960 г. до

14,2%о в 1969 (см. график).

К новому спаду, который по логике развития демографических волн —

повторение через каждые 20 лет — должен был начаться примерно в середине

80-х годов, страна подготовилась, приняв специальное постановление Совета

Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи семьям,

имеющим детей» от 24 апреля 1981 г. Результаты такого рода решений, как

показывает зарубежный опыт, обычно сказываются в первые несколько лет,

ибо реализуются так называемые отложенные намерения женщин, желающих

иметь детей. Затем же снова наступает спад, но показатель рождаемости

сохраняется на более высоком уровне. Так и случилось: уже в 1982 г. в России

родилось 16,6 на тысячу человек населения, в 1983 г. — 17,5, но уже в 1984—

1985 гг. отмечен небольшой спад.

График 1. Динамика показателей естественного движения населения

России за 1940-1999 годы

Перестройка вначале, несомненно, вселила новые надежды, и к тому же

июльский указ 1985 г., что бы о нем ни говорили, значительно сократил

массовое пьянство (хотя о результатах данного указа существуют различные

точки зрения). Оба этих фактора способствовали в первые два года быстрому

взлету рождаемости: с 16,5%о в 1985 г. до 17,2%

0

в 1986 г. и 17,1%о в 1987 г. -

во многом за счет рождений вторых и третьих детей в семьях при сокращении

интервалов между первыми и вторыми родами. Опять реализовались

отложенные намерения женщин. Кстати, по тем же причинам в эти же годы

значительно снизились показатели смертности — с 11,3%о в 1985 г. до 10,4%о

в 1986 г. и 10,5%

0

в 1987 г. Незначительно возросла продолжительность жизни,

особенно у мужчин, за счет снижения числа несчастных случаев в быту и на

производстве. Естественный прирост возрос с 5,2 %о в 1985 году до 6,6 %о в

1987 г.

В 1987 г., который многими считается началом отсчета рыночных реформ

в России, родилось 2,5 млн человек, но в 1990 г. на 20% меньше, чем в 1987 г.

Такого глубокого падения уровня рождаемости за столь короткий отрезок

195

времени в советские годы в стране не наблюдалось.

Для наглядности сравним следующие цифры. В 60-х годах спад

происходил с 1960 г. (23,2 %о) по 1968 г. (14,1 %с), а затем уровень

рождаемости вновь пошел вверх. Потом спад начался с 1986—1987 гг.

(соответственно, 17,2 и 17,1 %о) и длится до сих пор (8,7 %о в 2000 г.).

Возьмем временной промежуток с 1987 г. по 1995 г. И там, и тут он измеряется

одинаковым числом лет — восемь с 1960 г. и столько же с 1987 г. Но за 1960-

1968 гг. уровень рождаемости сократился на 39,2%, а за 1987—1995 гг. — на

45,9%. Вывод напрашивается сам собой: в 60-х годах это, действительно, была

«демографическая волна», сейчас - демографический кризис, поскольку этот

период захватил и «закономерное» падение времени очередной

демографической волны, которую пытались преодолеть, но не смогли.

Конечно, «демографические волны» сыграли здесь свою роль, но если в

80-х гг. XX в. в демографической ситуации еще ощущалось влияние

последствий военных лет, сказавшихся на падении рождаемости, то в 90-х гг.,

напротив, она должна была возрасти, так как в детородный возраст вступили

дети обширного поколения начала 50-х гг. Несмотря на это, рождаемость упала

до нижайшего уровня. В 1993 г. ее суммарный коэффициент (число детей,

рожденных женщиной в течение жизни) сократился до 1,38 против 2,14—2,15,

необходимых для простого воспроизводства населения России, как это принято

обычно считать.

Посмотрим динамику показателя суммарного коэффициента

рождаемости в России за восемь лет. Его величина, равная 2,1-2,2 (в

зависимости от уровня смертности), является порогом, отделяющим простое

воспроизводство населения (когда при переходе от поколения к поколению

численность населения остается неизменной) от суженного (когда при переходе

от поколения к поколению численность населения сокращается; см. табл. 22.).

В 1999 г., суммарный коэффициент рождаемости достиг беспрецедентно

низкого уровня (для России) и составил 1,171 ребенка на одну женщину.

Показатель средней продолжительности жизни, достигнув в 1987 г. 70 лет, в

1992 г. снизился до 68, в 1994 г. — до 64 лет, а в 1999 г. после небольшого

улучшения положения снова упал до 66 лет (см. табл. 23). Мужское население

России в 1999 г. приблизилось по продолжительности жизни к уровню 58—59

лет. Для сравнения, в ЮАР значение показателя у мужчин в 1998 г. составило

61,2 г., а в России — 59,9 лет.

196

Таблица 22

Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Российской

Федерации в 1992—1999 гг.

Показатели 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Все население

Суммарный

коэффициент

рождаемости

1,385 1,400 1,344 1,281 1,281 1,230 1,242 1,171

В % к

предыдущему году

89,61 101,08 96,00 95,31 100,00 96,02 100,98 94,28

Городское население

Суммарный

коэффициент

рождаемости

1,362 1,215 1,249 1,207 1,158 1,118 1,133 1,072

В % к предыдущему

году

88,44 89,21 102,80 96,64 95,94 96,55 101,34 94,62

Сельское население

Суммарный

коэффициент

рождаемости

2,

177

2,384 2,177 1,935 1,677 1,586 1,580 1,479

В % к предыдущему

году

91,32 88,88 97,78 94,50 93,79 94,57 99,62 93,61

См.: Демографический ежегодник России. Стат. сб. Госкомстат России.

М., 2000.

Таблица 23

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для населения

России за период 1897-1997 годы

Годы Все

население

Мужчины Женщины

1896-1897 (по 50

губерниям Европейской

России) 32 31 33

1926-1927 (Европейская

часть РСФСР) 43 42 46

1958-1959 68 63 71

1961-1962 69 64 72

1965-1966 70 64 73

1970-1971 69 63 74

1975-1976 68 62 73

1980-1981 68 62 73

1985-1986 69 64 74

1990 69 64 74

1994 64 57 71

1995 65 58 72

1996 66 60 72

1997 67 61 73

1998 67 61 73

1999 66 60 72

См.: Демографический ежегодник России / Статистический сборник

Госкомстат России. М., 2001.

197

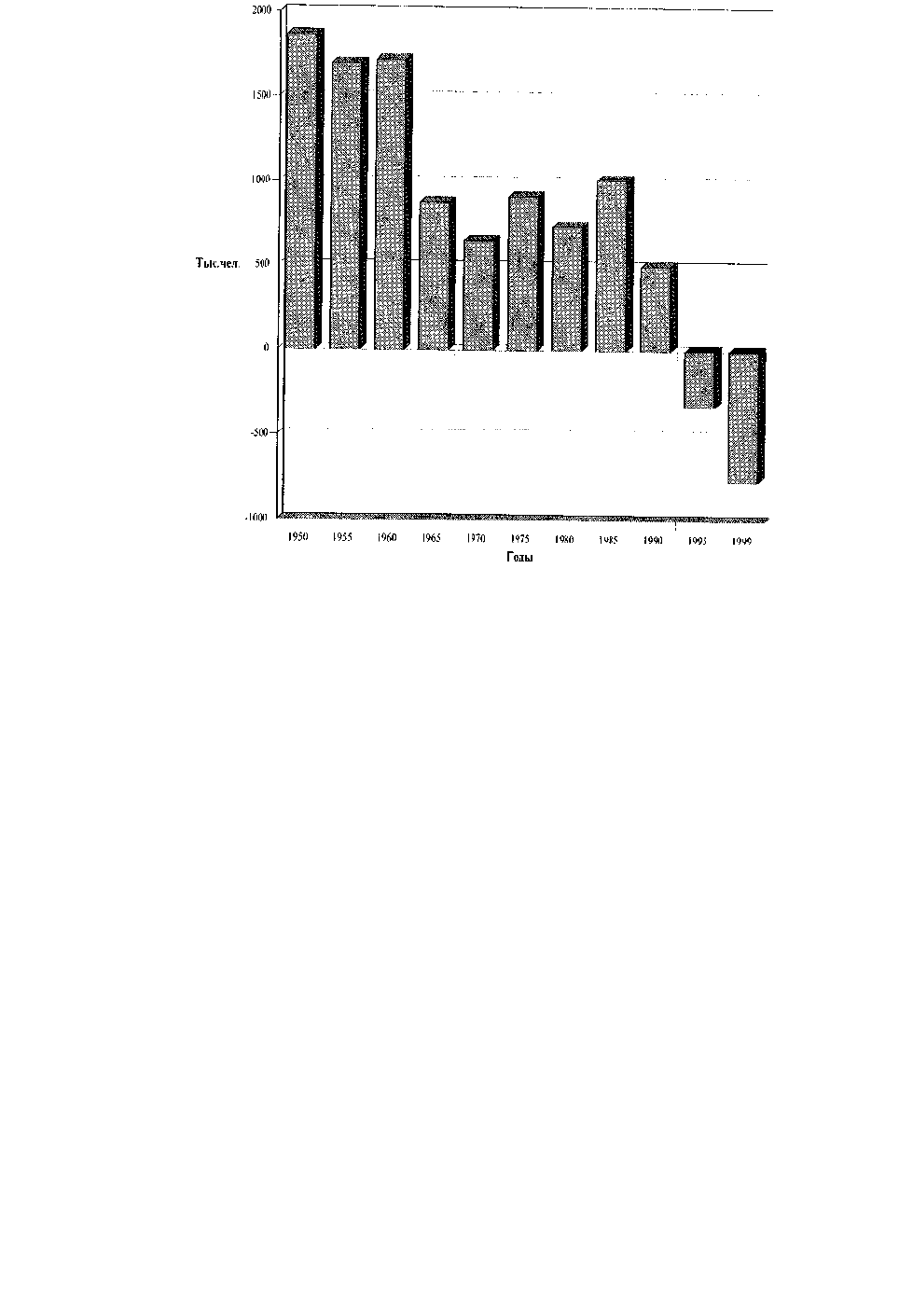

Диаграмма 1 Динамика прироста населения России в среднем за

год

(1950-1999 гг.)

См.: Демографический ежегодник. Стат. сб. Госкомстат России. М., 2000.

Таким образом, если рождаемость у нас относительно близка к

южноевропейской, то продолжительность жизни — на уровне развивающихся

стран. (В Западной, и особенно в Южной Европе, рождаемость уже давно

опустилась до минимальных отметок, и это явление активно используется у нас

для объяснения сложившейся ситуации).

Теперь рассмотрим динамику численности населения России. К концу 50-

х годов, прерванный в годы войны рост населения Российской Федерации

вновь возобновился. До середины 60-х гг. он был достаточно высоким. Затем

наступил перелом, явившийся следствием демографической волны 40-х годов.

Величина среднегодового прироста за несколько лет сократилась почти вдвое.

Следующий пик спада пришелся на конец 80-х годов, но с начала 90-х

годов падение темпов роста приобрело серьезный характер. На конец 1996 г.

численность населения России составила 147,5 млн человек.

В 1999 г. ускорение процесса депопуляции стало результатом

одновременного увеличения естественной убыли населения и заметного

уменьшения миграционного прироста населения страны. Естественные потери

были только на 17,6% компенсированы положительным сальдо в

межгосударственном миграционном обмене. Суммарно за восемь лет (1992—

1999 гг.) население страны уменьшилось на 2,8 млн человек, или почти на 2%

(см. диаграмму 1).

198

Таблица 24

Изменение численности населения России (1992-1999 гг.)

Годы Изменение численности населения

Всего, тыс.

человек

В т.ч. за

счет

естественной

убыли

За счет миграционного

прироста

1992 -30,9 -207,0 176,1

1993 -307,6 - 737,7 430,1

1994 -59,7 -869,7 810,0

1995 -329,7 -831,9 502,2

1996 -474,0 -817,6 343,6

1997 -397,8 - 750,4 352,6

1998 -0,28 - 696,5 285,2

1999 -0,53 -923,0 154,6

Для демографического развития России важны не столько сами

тенденции изменения рождаемости, сколько вызываемые ими последствия. Во-

первых, началась естественная убыль населения. Во-вторых, депопуляция

охватывает не только центрально-европейские, уральские регионы, но и

Сибирь, Дальний Восток и ряд автономий. В-третьих, депопуляция в России —

прежде всего проблема выживания основного государствообразующего этноса

— русского. Она начиналась в регионах Европейского Центра России, где

сконцентрирована основная масса русского этноса. Именно здесь наблюдаются

предельно низкие уровни рождаемости. Однако кризисные процессы затронули

не только население русской национальности, так как многие народы имеют

аналогичные или близкие показатели воспроизводства (коми, мордва, карелы,

удмурты, осетины, татары, а также проживающие в России украинцы и

белорусы). В-четвертых, быстрее протекают процессы старения населения,

создающие угрозу репродуктивному потенциалу нации. В-пятых, в скором

будущем демографические проблемы породят ряд социально-экономических,

связанных с потребностью в детских дошкольных учреждениях и

общеобразовательных школах, соотношением спроса и предложения на рынке

труда, будущими трудностями с мобилизационным контингентом и т.д.

Таким образом, кризисные явления в России нашли свое проявление на

фоне общих для всех стран тенденций в демографическом развитии. В стране

сформировались демографические волны, предопределенные периодическими

колебаниями уровней рождаемости и смертности, масштабной миграцией в

результате войн и социально-экономических катаклизмов. В России

образовалась специфическая гипертрофированная структура населения, которая

в условиях острого экономического и политического кризиса, инерционности

процессов демографического развития оказывает блокирующее воздействие на

социально-экономические преобразования. Все это привело к глубокому

снижению уровня рождаемости и резкому скачку смертности. Вместе с тем все

199

это происходило на фоне социальной эволюции, ведущей к смене режима

воспроизводства: от патриархальной многодетной семьи к современной

малодетной семье.

С конца 80-х годов процессы количественного, качественного и

структурного движения населения, как и изменения в его материальном

благополучии, неразрывно связаны с проводимой в России экономической

реформой. В этих условиях крайне необходима своевременная опережающая

оценка имеющихся и намечающихся в будущем негативных тенденций. В

реальной российской практике «социальная цена» реформ оказалась

несоразмерной и неадекватной целям перестройки социально-экономической

структуры. Она, хотя и по-разному, отразилась на социальных и

демографических процессах и на условиях жизни всех групп и слоев населения.

2. Демографические последствия войн и иных

чрезвычайных ситуаций

Войны являются мощным фактором, воздействующим на механизм

демографических изменений. Влияние войн на народонаселение проявляется не

только в числе убитых в ходе военных действий, но и опосредственно, через

экономику, социальную сферу, психологию и т.д. Обычно в демографии

рассматриваются следующие проблемы влияния войн на демографическое

развитие населения:

— прямое влияние (военные и гражданские потери населения стран,

принимающих участие в военных действиях);

— косвенные демографические потери общества (ухудшение условий

воспроизводства населения, изменения в возрастно-половой структуре,

уменьшение численности населения, способного к репродуктивной

деятельности, последствия неконтролируемых миграционных потоков и т.д.).

Только войны на европейском континенте унесли 3,3 млн жизней в XVII

веке, около 5,2 млн в XVIII в. и свыше 5,5 млн в XIX веке.

В Первой мировой войне участвовали 33 страны с населением 1,1 млрд

человек (около 62% общей численности человечества). Так называемые

безвозвратные людские потери составили 25 млн человек, в том числе 9,5 млн

человек погибших на поле боя, 0,5 — от бомбардировок, 10 млн — от голода и

эпидемий.

Во Второй мировой войне участвовали 62 страны с населением 1,7 млрд

человек (свыше 78% всего земного населения на тот период). Безвозвратные

потери достигли 55 млн человек. На поле боя погибло 27 млн военнослужащих,

в тылу врага от бомбардировок — 1,5, в концлагерях — 11, в партизанской

борьбе — более 2, от голода и эпидемий — 12 млн человек.

Погибшие в Великой Отечественной войне в возрасте 18—25 лет

составили среди военнослужащих 62%, в возрасте 30—35 лет —16%, а в целом

78% всех людских потерь — в Советской Армии.

Закономерностью современных войн является рост доли потерь

200