Волгин Н.А. Демография

Подождите немного. Документ загружается.

имеет одновременно двух или нескольких брачных партнеров. В связи с этим

выделяют полигинию (многоженство) и полиандрию (многомужество).

По структуре родственных связей отмечают различные типы семей:

— семьи с одной брачной парой с детьми и без детей;

— семьи с одной брачной парой с детьми и без детей, с одним из

родителей супругов и/или др. родственниками;

— семьи с двумя и более супружескими парами с детьми и без детей, с

одним из родителей супругов и/или др. родственниками;

— семьи с одним родителем и с детьми;

— семьи с одним родителем, с детьми и др. родственниками;

— прочие семьи;

— все семьи.

Информацию о структуре семей по демографическим типам получают

только по данным переписей населения, так как текущий учет изменений

состава семьи в большинстве стран отсутствует. Самым распространенным в

современных урбанизованных агломерациях является простая, или так

называемая нуклеарная (от лат. nucleus — ядро) семья. Это простая семья,

состоящая из двух поколений — из супружеской пары (или одного из

родителей) с детьми или без них. В городском населении семьи такого размера

составляют 60% из числа всех семей. В сельском населении все больше

встречаются семьи, состоящие из двух пожилых людей в связи с миграцией

молодежи в города. Все меньше становится семей, где проживают три

поколения вместе. Молодые семьи предпочитают жить отдельно. В результате

сокращается средний размер семьи. Растет доля семей, состоящих только из

матери (отца) и детей. В некоторых странах Европы и в США быстрыми

темпами растет число неофициальных браков, которые стали популярны в

первую очередь среди студентов. Однако сожительство получило

распространение и среди людей среднего и пожилого возраста. Стало

увеличиваться число сознательно одиноких людей. По мнению некоторых

американских авторов, нет никакой необходимости выходить замуж, или

жениться, когда можно получать все удовольствия в жизни, не обременяя себя

заботами и расходами на семью и детей. Отмечается неуклонный спад брачной

рождаемости. Одновременно растет внебрачная рождаемость и соответственно

доля детей, рожденных вне брака, в первую очередь в странах Скандинавии,

Австрии и США. Такие же тенденции наблюдается и в некоторых регионах

России. Очевидно, что на эти процессы в целом оказывают влияние правовые

нормы, меры социальной и демографической политики, специфические в

каждой стране (льготы, пособия одиноким матерям).

Расширенная (сложная) семья объединяет две или более нуклеарных

семей с общим домохозяйством и состоит из трех или более поколений -

прародителей, родителей и детей (внуков).

По детности семья может быть малодетной (не более двух детей),

среднедетной (с тремя-четырьмя детьми) и многодетной (пятью и более

детьми).

В отношении власти и ролей различают авторитарную структуру, с

151

жестким подчинением жены мужу, и демократическую, с добровольным

распределением ролей в соответствии с личными качествами, а не по

принуждению. Ролевое взаимодействие между членами семей в традиционных

и современных семьях существенно отличаются. Особое влияние оказало

вовлечение женщины в общественное производство, приведя к снижению

рождаемости и росту разводимости.

Источником данных о семье в основном служат:

— переписи населения;

— микропереписи населения;

— данные текущего учета естественного движения населения;

— выборочные социально-демографические обследования.

Во всех предыдущих переписях населения, начиная с 1939 года, единицей

учета служила семья. Однако в большинстве стран такой единицей является

домохозяйство, экономическая ячейка общества.

Домохозяйство - социально-экономическая ячейка, объединяющая людей

в отношении организации их совместного проживания и хозяйствования.

При определении семьи между ее членами обязательны отношения

родства или свойства. Домохозяйство же может состоять лишь из отдельных

жильцов, даже из одного человека, живущего самостоятельно, или нескольких

людей, как связанных, так и не связанных отношениями родства, наконец, из

тех и других, когда они объединяют свои доходы, ведут совместное

хозяйство. Согласно рекомендациям ООН, для переписей населения понятие

«домохозяйство» основано на бытовом укладе, в рамках которого его члены

обеспечивают себя пищей и всем необходимым для существования,

преимущественно в качестве потребительской ячейки. Домохозяйство по

такому определению может состоять из одной или нескольких семей. Но в

некоторых странах опираются на иные определения этого понятия. За главный

его признак иногда берется совместное питание, в других случаях - совместное

проживание и т. п. Различия в определении понятия «домохозяйство»

затрудняет сопоставление соответствующих данных по отдельным странам.

Однако в большинстве экономически развитых стран домохозяйство состоит из

одной семьи и не имеет в составе неродственников. В демографии, как правило,

рассматривается также семейное домохозяйство, не включающее в себя

неродственников.

Распространенным показателем в демографии является средний размер

семьи (деление числа членов всех семей на число семей), коэффициент

семейности (обратная величина) и показатель семейной нагрузки (число

иждивенцев, приходящееся на одного члена семьи, имеющего занятие).

Средний размер и семейная структура семьи значительно различаются по

разным регионам России. Эти различия в первую очередь связаны с различиями

в уровне рождаемости. Более высокий размер семьи характерен для республик

с традиционной многодетностью. К ним относятся регионы Северного Кавказа,

Калмыкия, Тыва, Бурятия и Якутия. Наименьший размер семьи отмечается в

центральной европейской части страны.

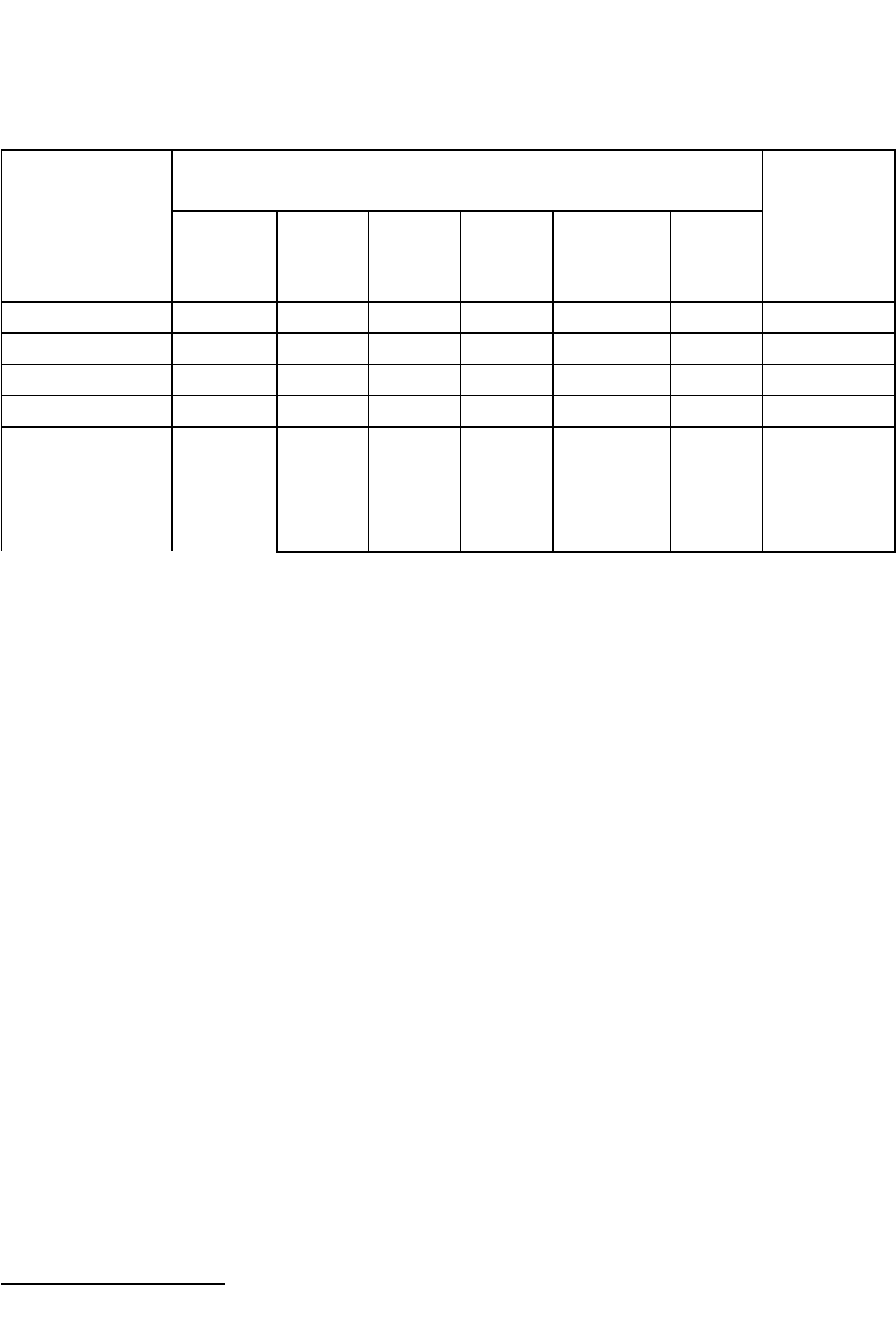

По данным переписей населения, показатель среднего размера семьи

152

претерпевает изменения, постепенно сокращается и стабилизируется на низком

уровне (см. табл. 16).

Таблица 16

Распределение семей (домохозяйств) в Российской Федерации по

величине

59

Годы

Доля семей (в %) с данным числом членов в

общем количестве семей

Средняя

величина

семьи

2

3

4

5

6

7 и

более

1959 26,7 26,6 21,8 13,2 6,7 5,0 3,65

1970 26,5 27,9 24,9 12,1 5,0 3,5 3,54

1979 31,5 31,5 23,4 8,6 3,0 1,9 3,27

1989 34,2 28,0 25,2 8,3 2,8 1,5 3,23

Изменения с

1959 по 1989

гг.

7,5

1,4 3,4 -4,8 -4,0 -3,5 -0,42

В микропереписи населения 1994 г. впервые в отечественной практике

единицей наблюдения выступало домохозяйство, а не семья. Данные

микропереписи показали, что более половины домохозяйств состояли из двух

или трех человек и представляли собой, как правило, бездетные или

однодетные супружеские пары и неполные семьи (мать или отец с детьми), а

средний размер домохозяйства (семьи) еще больше сократился до величины

2,84.

После заключения брака семья, развиваясь, последовательно проходит

ряд этапов, из которых складывается ее жизненный цикл. Процесс образования

и развития семьи, переход из одной стадии в другую — непрерывен, а

распределение семей по типам соответствует разным стадиям развития. В

каждый данный момент возрастно-половая и брачная структура населения

находится под влиянием демографических процессов в прошлом и настоящем.

На процесс образования и развития семьи большое влияние оказывают

рождаемость и смертность, брачность и разводимость. Непрерывный процесс

образования и распада семьи тесно связан со всеми процессами

воспроизводства населения.

59

По данным переписей населения.

153

3. Социально-экономическое положение семьи в

России

Самые важные демографические процессы происходят в основном в

семье. Демографическое поведение семьи непосредственно зависит от условий

и образа жизни членов семьи, от их обеспеченности работой, от надежности

доходов на завтрашний день. К сожалению, экономическое положение семьи в

России в последнее время сильно изменилось. Резкое падение реальных

доходов семьи вызвано спадом производства и высокими темпами инфляции.

Усиливается дифференциация доходов, снижается покупательная способность

заработной платы у большей части населения страны, снижается уровень жизни

семей с детьми. Экономический кризис отрицательно действует на

психологический климат семьи, снижается рождаемость, уменьшается средний

размер семьи, растет число бездетных супружеских пар, одиночек, а также

неполных семей, в которых мать не состоит в браке.

В основе снижения рождаемости лежат изменения репродуктивных

установок населения, его представлений о желаемом количестве детей в семье.

У молодых супругов появляются другие, с их точки зрения более важные

потребности: желание продолжить образование, приобрести недвижимость,

делать карьеру, кроме того, они хотели бы обеспечить своему ребенку высокий

уровень образования и материальное благосостояние. Вывод напрашивается

однозначный: для повышения рождаемости государство вынуждается создавать

семьям наиболее благоприятные экономические и социальные условия.

Как известно, в настоящее время семья находится в тяжелейшем

социально-экономическом и социально-психологическом состоянии. Денежные

доходы падают, около 70% семей с детьми оказались за чертой бедности. По

оценкам специалистов

60

, семья с тремя несовершеннолетними детьми даже при

обоих работающих родителях, получающих заработную плату на среднем

уровне, оказывается за чертой бедности. А когда мать находится в

оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и работает лишь один

отец, получающий зарплату среднего уровня, семья с двумя детьми имеет

среднедушевой доход ниже уровня прожиточного минимума.

Находясь за чертой бедности, многие родители вынуждены работать на

двух и трех работах, лишаясь возможности общения со своими детьми. Отсюда

(и не только, разумеется) возникает проблема непонимания во

взаимоотношениях родителей и детей. По мнению психологов, современную

семью характеризует грубость и агрессивность, свыше 70% населения России

живет в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса, что

вызывает рост депрессий, тяжелых неврозов, алкоголизма и наркомании.

Особенно трудно приходится молодой семье, где формирование

семейного состава населения за счет рождения детей происходит наиболее

60

См.: О положении семей в Российской Федерации в 1994—1996 гг. М.,

1998. С. 50.

154

интенсивно.

Под воздействием социально-экономических и психологических

факторов ослабевает потребность в детях в молодых семьях. Для простого

воспроизводства населения молодая семья должна иметь троих детей, а

большинство из них ограничивается одним-двумя ребенком. Молодая

российская семья на сегодня перестала обеспечивать расширенное

воспроизводство населения.

Важнейшими демографическими последствиями такого состояния семьи

является снижение рождаемости и рост смертности, депопуляция и сокращение

продолжительности жизни населения России. Основное экономическое

последствие — уменьшение численности трудовых ресурсов страны;

постарение трудового потенциала; рост заболеваемости; увеличение

иждивенческой нагрузки пожилыми людьми и рост затрат на их социальное

обеспечение; снижение возможностей экономического роста и внедрения

передовой технологии. К социальным последствиям демографического кризиса

семьи относятся рост числа вдов, вдовцов и детей-сирот; психологическое

неблагополучие в неполных семьях; рост бедности; снижение числа молодежи

призывного возраста; уменьшение численности населения и его плотности;

угроза национальной безопасности России, перспективам ее дальнейшего

успешного развития и многое другое.

4. Семейная политика

Государственная семейная политика — составная часть социальной

политики, направленная на институт семьи с целью укрепления, развития и

защиты ее прав и интересов, обеспечения правового регулирования ее

отношений с государством.

Основной объект государственной семейной политики — семья,

предмет — совокупность специфических проблем семьи. Они отличаются от

общих социальных проблем, характеризующих все население страны, и

связаны с системой здравоохранения, образования, культуры, занятости.

Семейную политику часто отождествляют с демографической и

общесоциальной политикой.

В современных условиях актуальными направлениями государственной

семейной политики являются правовое обеспечение семейной политики;

экономическая поддержка семей; создание условий для сочетания семейных и

производственных функций; обеспечение здоровья семьи; социальное

обслуживание семьи; государственная поддержка семей, оказавшихся в особо

сложных обстоятельствах; содействие деятельности негосударственных

субъектов семейной политики; региональная семейная политика

61

.

61

См.: Дармодехин С.В. Государственная семейная политика: проблемы

формирования и реализации. / Мониторинг социально-экономического

потенциала семей. М., 1998. С. 45.

155

Комплексная программа семейной и демографической политики должна

быть направлена на устранение тех причин, которые порождают негативные

аспекты в жизнедеятельности семьи, чтобы максимально смягчить их

последствия. Большинство развитых стран имеют национальные системы

денежных пособий и разных льгот для семей с детьми. Действующая система

пособий в России недостаточно эффективна, поскольку в качестве базы для

пособий используется не прожиточный минимум, а минимальная заработная

плата. Доля этих пособий не превышает 5—10% затрат семьи на ребенка, а

несвоевременная выплата и вовсе снижает их значимость.

В настоящее время семейная политика проводится во многих странах

мира. В некоторых странах Европы выделяются равные социальные льготы

всем семьям, в других — только самым бедным. Среди стран Европы семейная

политика Франции стала своеобразным эталоном, где поощряется рождение

третьего и четвертого ребенка. Ниже приводится перечень мероприятий в сфере

поддержки семьи, проведенных правительством Франции в последние годы.

1. Ежемесячные пособия на детей — выплачиваются, начиная со второго

ребенка, а при рождении третьего оно достигает максимальной величины.

2. Введение гарантированного минимального уровня дохода семьи.

3. Дотации получают семьи с минимальным уровнем дохода, и

преимущество отдается семьям с тремя детьми.

4. Определенные преимущества в зависимости от числа детей в семье при

уплате подоходного налога.

5. Предоставление единовременных пособий до и после рождения

ребенка: достигают значительной суммы на третьего ребенка.

6. Размер декретного отпуска установлен в 16 недель, при рождении

третьего ребенка время отпуска увеличен в 1,5 раза — до 26 недель.

7. Матерям-одиночкам, воспитывающим детей, предусмотрен

гарантированный минимум дохода в течение всего срока беременности и

первые три года жизни ребенка.

8. Семьям на обзаведение хозяйством выдаются ссуды. При рождении

каждого ребенка часть ссуды погашается. При рождении четвертого ребенка

погашается 90 % ссуды.

9. Предусмотрена существенная ежегодная компенсация расходов семьи

на обучение детей.

11. Матери, имеющие трех детей, автоматически становятся

застрахованными в системе государственного пенсионного обеспечения.

12. Создание всеохватывающей системы внесемейного воспитания,

предусматривающей относительно недорогое пребывание ребенка в частных

или государственных дошкольных и школьных учреждениях в течение всего

дня.

Проведение таких мероприятий в свое время позволило Франции

остановить процесс депопуляции в стране. Суммарный коэффициент

рождаемости в 2000 г. стал равен 1,89, а всеохватывающая система

внесемейного воспитания с гарантированным, качественным уходом за детьми

в течение всего дня, начиная с детского сада и кончая выпускными классами,

156

позволяет 79% женщинам в возрасте от 25 до 49 лет, и, что самое удивительное,

— 45% матерям, имеющим троих детей, работать.

Выводы

Итак, брачный союз составляет основу семьи. Регистрация брака - акт

государственного признания создания семьи. Главные условия заключения

брака - взаимное согласие лиц, вступающих в брак, и достижение брачного

возраста.

Среди измерителей процесса брачности наиболее распространены

коэффициенты брачности, которые показывают интенсивность вступления в

брак во всем населении и в отдельных группах бракоспособного населения.

Они показывают, что брачность населения за последние 40 лет сократилась

вдвое и в настоящее время стабилизировалась на довольно низком уровне.

По утверждению ученых, человечество прошло пять форм семьи

последовательными этапами, а современная многогамная семья является

последней — пятой формой этой эволюции.

Семья, основанная на браке или кровном родстве, объединение людей,

связанных общностью быта и взаимной ответственностью, в обществе

выполняет множество важных функций. Из них главными являются

репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-экономическая, рекреативная,

коммуникативная и регулятивная.

Семье свойственна разнотипная структура, которая определяется

устойчивыми внутрисемейными связями и отношениями. Информацию о

структуре семьи получают только по данным переписей населения.

В настоящее время российская семья находится в тяжелом социально-

экономическом и социально-психологическом состоянии, а молодая семья

перестала обеспечивать расширенное воспроизводство населения. Поэтому

комплексная программа семейной и демографической политики должна быть

направлена на устранение тех причин, которые порождают негативные аспекты

в жизнедеятельности семьи.

Контрольные вопросы и задания

I задание. (Да или нет).

Нуклеарная семья — это сложная семья.

II задание. (Выберите правильный вариант ответа).

Единицей наблюдения в переписи населения Российской Федерации в

2002 г. будет выступать:

1. Семья.

2. Домохозяйство.

3. Отдельные личности.

III задание. (Допишите отсутствующий материал). Совокупность

функций, выполняемых современной семьей,

можно свести к следующим:......;........;........ ;......;.........;.......

157

IV задание. (Поставьте правильные варианты ответов). Первое, и

самое главное условие для заключения брака —

..............(согласие родителей, взаимное согласие лиц, вступающих в брак,

взаимная любовь/ Второе необходимое условие для заключения

брака...................(достижение дееспособного возраста, достижение брачного

возраста).

V задание. (Рассчитайте общий коэффициент брачности в 2000 году).

Число заключенных браков в 2000 году — 896,7 тыс., среднее население

— 145, 938 тыс. человек.

Список литературы

Антонов А.И. Микросоциология семьи: Методология исследования

структур и процессов. М., 1998.

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М., 1996.

Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб.:

Петрополис, 1998.

Демографический потенциал России. А.И.Вишневский и др. М., 1996.

Демография и социально-экономические проблемы народонаселения. М.,

1997.

Демография: современное состояние и перспективы. М., 1997.

Елизаров В.Б. Перспективы исследования семьи. М., 1987.

Игнатенко А., Скрыпников Н. Брачный договор. Законный режим

имущества супругов. М., 1997.

О положении семей в Российской Федерации. М., 1994.

Популярная психология для родителей / Алешина Ю.Е., Баженова О.В.,

Баскина К.В. и др. СПб. 1998.

Рыбаковский Л.Л., Захарова О.Д. Демографическая ситуация в России:

геополитические аспекты. М., 1997.

Семейный кодекс Российской Федерации; Кодекс о браке и семье

РСФСР: Офиц. тексты по состоянию на 1 янв. 1997 г. М., 1997.

Семья в России: Стат. сб., М., Госкомстат РФ. 1996.

Сорокин С.А. Российская семья и три законопроекта по ее охране. М.,

1999.

Социальная защита семьи и детей: Зарубежный опыт. М., 1992.

Щербаков А.И., Мдинарадзе М.Г. Основы демографии и государственной

политики народонаселения. М., 1997.

Эволюция семьи и семейная политика в СССР / Отв. ред.

А.Г.Вишневский. М., 1992.

© Мдинарадзе М.Г., 2002

158

Глава IX Разводы

1. Расторжение брака

3. Причины развода

3. Современное состояние разводимости в России

1. Расторжение брака

Демографическое развитие семьи в значительной степени зависит от

стабильности супружеской пары, являющейся основой семьи. Сохранится ли

семья до того момента, когда она даст начало новой семье, определяется тем,

сохранится ли брак.

Брак может прекратиться вследствие развода либо смерти одного из

супругов. Соотношение этих причин в разное время и на разных этапах его

существования имеет свои особенности и зависит от ряда социальных и

демографических факторов. Демография рассматривает прекращение брака как

взаимосвязь двух процессов — разводимости и овдовения.

Последовательность случаев развода в совокупности супружеских пар,

возникших в одно и то же время, образует процесс разводимости, который так

же, как и брачность относится к основным демографическим процессам.

Уровень разводимости находится под влиянием существующего в стране

законодательства о разводе. Особенности законодательства и характер его

изменения затрудняют сопоставление показателей разводи-мости между

разными странами и промежутками времени.

В дореволюционной России разводы практически отсутствовали. Брак

мог быть расторгнут только консисторией — церковным судом епархии — по

просьбе одного из супругов: «...1) в случае доказанного прелюбодеяния другого

супруга или неспособности его к брачному сожитию, 2) в случае, когда другой

супруг приговорен к наказанию с лишением всех прав состояния или к ссылке

на житье в Сибирь и 3) в случае безвестного отсутствия другого супруга».

Бракоразводный процесс был поэтому сложным и длительным и сопряжен с

гласным разбирательством интимных сторон жизни супругов. Неудивительно,

что разводы были крайне немногочисленны. К примеру, в 1897 г. по всей

Российской империи среди православных, составлявших около 70% лиц 20 лет

и старше, зарегистрировано лишь 1132 развода. Сравнительная редкость

расторжения брака в то время подтверждается и данными о распределении

населения по брачному состоянию по переписи 1897 г., согласно которым на 10

000 женатых приходилось 14 разведенных мужчин, а на то же число замужних

— 21 разведенная женщина.

Конечно, при столь строгих правилах официальному оформлению

подвергались далеко не все случаи фактического прекращения брака.

Исследователи отмечают, что наряду с разводами, санкционированными

159

церковью, были и фактические разводы в виде выдачи женам отдельного вида

на жительство. Однако право на раздельное жительство было предоставлено

женщинам в России лишь в 1914 году, так что фактически «разножитие»

супругов, как оно тогда называлось, вряд ли было в конце XIX века массовым

явлением. Все это дает основание считать, что развод в России в то время не

играл существенной роли в прекращении брака, который расторгался, как

сурово указывалось в законе, лишь «смертью одного из супругов».

Декретами советской власти о браке и семье 1917 г. и первым Семейным

кодексом Российской Федерации в стране провозглашалась свобода брака и

развода. Расторжение брака производилось в местном суде по заявлению

одного из супругов и непосредственно в загсе — по обоюдной просьбе

разводящихся. При сохранении неизменными принципов брачно-семейного

права конкретное законодательство о порядке расторжения брака в нашей

стране неоднократно изменялось, что наложило отпечаток и на динамику

показателей разводимости.

Известное Постановление от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов,

увеличении материальной помощи роженицам, установлении материальной

помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и

детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о

некоторых изменениях в законодательстве о разводах» стало отправным

пунктом политики ужесточения государственного контроля семейных

отношений. Отныне при разводе устанавливался обязательный вызов в загс

обоих супругов, вводилась отметка в паспорте и увеличивалась пошлина,

причем при втором разводе она была в три раза выше, чем при первом, а при

третьем и последующих — в шесть раз. Эти меры привели к уменьшению числа

разводов: если в 1935 г. в РСФСР их зарегистрировано более 220 тыс., то в 1937

г. это число уменьшилось на 65%, но затем оно вновь начало расти и в 1940 г.

достигло 103,6 тысяч.

Ужесточение политики государства относительно браков и разводов

проявилось в Постановлении Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля

1944 г., в соответствии с которым отменялось признание юридических

последствий незарегистрированного (фактического) брака и устанавливалась

такая сложная процедура развода, что ее можно расценить как его практическое

запрещение. Расторжение брака отныне допускалось только в суде, а пошлина

за развод была увеличена в четыре раза. До подачи документов в суд стало

необходимым опубликовать извещение о разводе в местной газете. Затем

просьба о разводе должна была подаваться в суд первой инстанции, который не

имел права на расторжение брака, а должен был лишь предпринять действия

для примирения супругов. И лишь в том случае, если суд устанавливал

невозможность этого, разводящиеся получали право обратиться в суд второй

инстанции, который имел полномочия расторгнуть брак. Это изменение

законодательства спровоцировало волну заключений фактических браков и

резкое уменьшение числа разводов: в 1945 г. зарегистрировано всего 3840

разводов, из которых 3627 — в городах и только 213 — в сельской местности.

Данные правила действовали до 1965 г., когда постановлениями от 10

160