Волгин Н.А. Демография

Подождите немного. Документ загружается.

основными критериями, характеризующими уровень общественного здоровья и

тем самым — уровень и качество жизни.

Процесс вымирания поколения зависит от большого числа биологических

и социальных факторов смертности (генетических, природно-климатических,

экономических, культурных, политических, национальных и т.п.). С точки

зрения демографического анализа смертности, наиболее важно деление их на

две крупные группы: эндогенные (порождаемые внутренним развитием

человеческого организма) и экзогенные (связанные с действием внешней

среды). Смерть есть всегда результат взаимодействия факторов обеих этих

групп, но роль каждой из них может быть принципиально различной.

К эндогенным факторам относят такие биологические составляющие

человека, как пол и возраст. Сама по себе принадлежность к тому или иному

полу определяет уровень жизнестойкости организма, который, как известно, у

женщин выше, чем у мужчин. Возраст также отражает определенную степень

сопротивляемости организма, его жизнестойкости, износа. В основе своей все

эти показатели имеют биологический характер. Однако решающее влияние на

биологическую компоненту оказывают те или иные социальные условия,

которые в конечном счете и определяют уровень возрастной смертности. Но

этот уровень обязательно делится на два периода: первый — когда с возрастом

происходит непрерывное уменьшение риска смерти (примерно до 12— 14 лет),

и второй — когда происходит его непрерывное увеличение.

К числу биологических составляющих относят и характер

наследственности, т.е. генетический код человека. Если он в силу влияния

множества обстоятельств оказался благоприятным, это будет означать, что с

генетической точки зрения организм имеет предпосылки для долгой жизни.

Однако социальные условия, среди которых будет жить этот человек, либо

сводят на нет благоприятные задатки, снижая природную жизнестойкость

организма, уменьшая степень его сопротивляемости вредным влияниям, либо

дают возможность их реализовать.

Действие эндогенных факторов обусловлено в основном старением

организма. Поэтому эндогенные процессы в определенном смысле

упорядочены, их действие распределяется на протяжении жизни каждого

человека не случайным образом, не равномерно, а концентрируется в старших

возрастах. Некоторое количество эндогенно детерминированных смертей,

обусловленных наследственными болезнями, врожденными пороками и т.п.,

наступает в молодых, часто в ранних детских возрастах. Хотя скорость

естественного старения — эволюционная характеристика вида, она не

абсолютно одинакова у всех людей, имеет индивидуальные особенности;

поэтому возраст, к которому жизнеспособность ослабевает настолько, что

смерть становится неизбежной, колеблется в некоторых пределах вокруг

величины, называемой биологической (видовой) продолжительностью жизни.

Тем не менее, если рассматривать всю гипотетическую кривую эндогенно

детерминированной смертности любого населения как функцию возраста, то в

целом элемент случайности оказывается незначительным, а зависимость

вероятности смертности от возраста — очень большой.

121

Воздействие экзогенных факторов смертности на развитие

индивидуального организма обычно неупорядочено, случайно. Вероятность

оказаться объектом подобных воздействий, а также вероятность того, что их

сила превысит защитные способности организма и приведет к смерти, в

меньшей степени зависят от возраста. Естественно, что в любом случае

вероятность смерти больше в возрастах, в которых относительно равномерный

поток случайных внешних воздействий сталкивается с меньшей

жизнеспособностью организма (у детей и престарелых). В то же время действие

некоторых экзогенных факторов смертности мало зависит от возраста

(например, стихийные бедствия, эпидемии) и даже ведет к повышенной

смертности в самых жизнеспособных возрастах (войны, бытовой и

производственный травматизм и т.п.). Поэтому, когда значение экзогенных

факторов смертности вообще велико, велика и вероятность случайной смерти в

любом, в том числе и в зрелом, возрасте. Повышение роли эндогенных

факторов смертности равносильно ограничению роли случайности в процессе

вымирания поколений и росту ожидаемой продолжительности жизни.

Говоря об эндогенных и экзогенных факторах, нужно отметить

неразрывную связь организма, развития его внутренних функций с внешними

воздействиями, со средой обитания человека. В таком контексте можно

выделять «преимущественно эндогенные» и «преимущественно экзогенные»

факторы, не абсолютизируя внешней или внутренней составляющей в

патогенезе каждого из них. Совершенно очевидно, что, например, тяжелое

инфекционное заболевание или травма имеют экзогенную природу, но при

одинаковой тяжести молодой здоровый человек имеет меньше шансов умереть,

чем старый или больной. Таким образом, эндогенные факторы изменяют

вероятность смерти от экзогенной причины и, наоборот, сильное

неблагоприятное воздействие внешней сферы ускоряет смерть от эндогенных

факторов.

В ходе коренного переустройства среды обитания человека возникли

новые экзогенные факторы кумулятивного воздействия (например, вследствие

загрязнения окружающей среды). Нервно-психические и эмоциональные

перегрузки стали непременным атрибутом городской жизни, вызывая

повышенную психосоматическую заболеваемость.

Человек в течение жизни постоянно подвергается разнообразным

воздействиям внешних факторов, которые усиливают эндогенное развитие

процесса старения и снижают жизнеспособность организма. Постепенно

накапливаясь, эндогенные факторы вызывают летальный исход, как правило, в

старших возрастах. Идея накопленного, кумулятивного действия экзогенных

факторов принадлежит Е.М.Андрееву, и им же введено в научный оборот

понятие квазиэндогенной смертности, происходящей в результате и под

кумулятивным воздействием экологических и социальных факторов.

По-разному сочетаясь между собой, факторы смертности обусловливают

непосредственную причину смерти, т.е. конкретную болезнь, травму,

вызвавшую патологический процесс, который и привел к летальному исходу.

Характерной особенностью современных причинно-следственных связей,

122

формирующих продолжительность жизни населения развитых стран, является

резко преобладающее влияние эндогенных и квазиэндогенных факторов, с

которыми тесно связана смертность от хронических заболеваний. Как правило,

в большинстве стран при снижении общего уровня смертности интенсивность

смертности от них повышается в средних и пожилых возрастах.

К числу эндогенных и квазиэндогенных причин относят болезни системы

кровообращения, новообразования, язву желудка и двенадцатиперстной кишки,

цирроз печени, диабет, нефрит и т.п.. Преимущественно экзогенные причины

смерти — это инфекционные и паразитарные заболевания, болезни органов

дыхания, пищеварения, несчастные случаи, отравления и травмы. Понимание

конкретных факторов смертности — важный этап в исследовании ее

закономерностей и возможностей увеличения ожидаемой продолжительности

жизни.

2. Исторические типы смертности

Мировой опыт показывает, что тенденция эволюции здоровья,

смертности людей и продолжительности жизни с начала XX века формируется

не случайно. Несмотря на огромное многообразие условий и факторов,

влияющих на здоровье населения в разных странах, повсеместно

прослеживается единая направленность изменений, имеющих закономерный

характер. Она обнаруживается в сходной динамике показателей смертности и

продолжительности жизни, уровня здоровья, в однотипных сдвигах структуры

медицинской патологии, причин смерти, наиболее опасных патогенных

факторов.

Обобщение закономерностей, предопределяющих такую общую

направленность изменений, привело к появлению теоретической концепции,

которая была названа эпидемиологическим переходом. Суть его заключается в

замене «старой» структуры заболеваемости и смертности по причинам,

обусловленным преимущественно внешними факторами (инфекционные и

паразитарные заболевания, болезни органов дыхания и т.п.), «новой»

структурой с преобладанием болезней и причин смерти, связанных с

естественным старением человеческого организма (болезни сердечно-

сосудистой системы, онкологические заболевания). Такое изменение структуры

патологии приводит к отодвиганию основной массы заболеваний и смертей к

более поздним возрастам и, следовательно, к росту средней продолжительности

жизни.

Историческая типология смертности непосредственно основана на

концепции эпидемиологического перехода.

В соответствии с общей схемой периодизации демографической истории

можно выделить три исторических типа смертности: архетип,

традиционный и современный. Такая периодизация позволяет в предельно

укрупненном виде рассмотреть основные этапы взаимоотношения человека и

смерти, как оно складывалось на протяжении десятков тысячелетий, показать

генеральную историческую тенденцию повышения эффективности социального

123

управления смертностью.

С того момента, как человек отделился от животного мира, его

смертность стала объектом социального управления, пусть поначалу весьма

несовершенного. Тогда и сформировался архетип, сохранявшийся без

принципиальных изменений на протяжении десятков тысячелетий. Уже тогда

жизнь человека зависела от неблагоприятных внешних факторов намного

меньше, чем жизнь животных, но по сравнению с последующими этапами

развития человечества эффективность социального управления смертностью в

этот период была крайне низкой. И лишь когда развитие производительных сил

открыло новые возможности ограждения человеческой жизни от враждебных

ей воздействий среды, появились и первые признаки нового типа смертности.

В дальнейшем новые социальные и экономические условия, сложившиеся

благодаря «сельскохозяйственной революции» эпохи неолита, создали новую

демографическую ситуацию. Основополагающим фактором изменения

демографических условий было значительное снижение уровня смертности и

соответственно увеличение длительности жизни. Возникновение производящей

экономики резко уменьшило зависимость людей от неконтролируемых ими

стихийных сил. Более эффективные и надежные способы получения

продовольствия, совершенствование орудий труда, переход к оседлости,

улучшение жилищ и другие изменения преобразовали материальные условия

жизни первобытного общества, расширили кругозор человека, углубили его

знания об окружающем мире, повысили его предусмотрительность и

активность. Все это послужило мощной материальной основой повышения

защищенности человеческой жизни, создало объективные предпосылки

удлинения ее сроков.

Одно из важнейших социально-экономических следствий возникновения

аграрной экономики связано с появлением прибавочного продукта, а значит,

изменением экономической ценности человека, который стал экономически

рентабельным, превратился в элемент богатства. Жизнь людей, по крайней

мере некоторых, приобрела индивидуальную ценность, что требовало

определенных личных и общественных усилий, направленных на ее охрану.

Все эти изменения стали одновременно и причиной, и следствием отхода от

первобытных демографических отношений. Высокая смертность, свойственная

ее архетипу, становится не только материально преодолимой, но и социально

неприемлемой. В обществе формируется совершенно иное, чем прежде,

отношение к жизни и смерти, которое определяется важнейшим компонентом

складывающихся в это время новых демографических отношений. Оно

впитывается новой культурой, новой этикой, постепенно закрепляется в

разного рода законодательных актах, нравственных и религиозных правилах,

регламентировавших отношения между людьми, и в соединении с

изменившимися материальными условиями человеческого существования

приводит к повышению эффективности социального управления смертностью.

Значение контроля над экзогенными факторами смертности,

установленного на этой стадии развития и бывшего для своего времени

огромным шагом вперед, ни в коем случае не следует переоценивать. Он

124

осуществлялся полуосознанно и не мог быть ни последовательным, ни

всеобъемлющим, ни достаточно эффективным. Тем не менее шаг был сделан, и

целая пропасть отделила смертность традиционного типа, свойственную всем

аграрным классовым обществам, от смертности, характерной для ее архетипа,

господствовавшего на протяжении десятков тысячелетий у донеолитических

первобытных собирателей и охотников.

Смертность традиционного типа складывалась из двух компонентов: из

нормальной смертности, наблюдавшейся в относительно благоприятные

периоды при отсутствии каких-либо пертурбационных событий, и

катастрофической смертности, свойственной периодам, особо

неблагоприятным (засуха, эпидемии, войны), годам демографических кризисов.

Главная причина нормальной смертности — болезни, причем не

эпидемии, которые возникали местами, а затем распространялись на огромные

территории, а болезни, ежедневно и ежечасно порождавшиеся самими

условиями существования людей: плохим питанием, тяжелым трудом,

антисанитарным состоянием жилищ, отсутствием правильных санитарно-

гигиенических представлений и т.п. Обычные социально-экономические и

санитарно-гигиенические условия жизни людей во всех аграрных обществах

позволяли лишь немногим родившимся дожить до того возраста, когда

исчерпывалась естественная жизнеспособность человеческого организма.

Большинство людей погибало от внешних причин, которые при других

жизненных условиях могли бы быть устранены.

В вопросах жизни и смерти человек традиционного общества полагался

больше на Бога, чем на самого себя, вел себя пассивно, неизбирательно. Он

подчинялся некоторым переходящим из поколения в поколение и обязательным

для всех правилам, регламентирующим, скажем, способы ухода за младенцами,

особенности питания и т.п., не задавая себе вопроса о том, вредны они для

здоровья или полезны. Среди этих правил могли быть и рациональные с точки

зрения борьбы со смертью, но каждый отдельный человек выполнял их, не

осознавая их рационального смысла. По словам русского гигиениста Г.В.

Хлопина, сознание, что здоровье есть общественное благо, подлежащее защите

общества или государства, явилось прежде, чем каждый член общества из

развитого чувства самосохранения научился ценить здоровье для себя лично.

Историко-демографический анализ смертности не позволяет увидеть в ее

динамике на протяжении тысячелетий никакой сколько-нибудь определенной

тенденции. В Европе XVII века смертность была столь же высокой, а средняя

продолжительность жизни столь же низкой, как в Древнем Риме или в Древнем

Египте. Традиционный тип смертности безраздельно господствовал во всем

мире вплоть до XVIII века, хотя предпосылки его преодоления складывались на

протяжении предшествующих столетий, начиная по крайней мере с эпохи

Великих географических открытий XVI в., резко ускоривших изменения как

материальных условий существования европейского общества, так и

социальных отношений внутри него. Но только победа буржуазного способа

производства и появление на исторической арене промышленного капитализма

сделали возможным скачкообразное повышение эффективности социального

125

управления смертностью, проявившееся в резком ограничении действия ее

экзогенных факторов. С этого момента и начался, собственно, переворот в

смертности, смена ее исторического типа.

Можно предположить, что уже в XVIII в., когда впервые было

значительно ограничено действие причин катастрофической смертности,

намечались и первые перемены в структуре причин нормальной смертности в

спокойные, некризисные годы. Они, естественно, вытекали из всех перемен в

экономических и социальных условиях жизни западноевропейского общества,

которые к XVIII в. стали уже достаточно ощутимыми.

Развитие крупной промышленности сделало возможным техническое

переустройство жизни людей, строительство более благоустроенных жилищ,

развитие санитарной техники и оздоровление населенных мест. Уже в начале

XIX в. стали осуществляться первые мероприятия по реконструкции городов,

созданию централизованных систем водоснабжения, канализации, очистки.

Впоследствии они принесли плоды в виде резкого сокращения смертности от

таких болезней, как сыпной тиф, чума, холера, дизентерия и других

желудочных заболеваний. Большое значение имели новые методы очистки

питьевой воды, стерилизации пищевых продуктов, отопление и освещение

жилищ и производственных помещений, постепенное изменение условий

труда, развитие техники безопасности и т.д. Развитие технологии изменило

требования, которые производство предъявляло к квалификации, культуре и

уровню здоровья работника. Это и послужило толчком к некоторому

улучшению условий жизни и росту ее продолжительности.

Снижение смертности тесно связано не только с материальным

производством, но и с производством самих людей. Для того чтобы при малой

средней продолжительности жизни поддерживалась неизменная численность

населения, необходимо, чтобы каждая женщина рождала в среднем 4,5 ребенка,

так как высокая смертность приводит к тому, что к концу детородного периода

мать будет иметь в среднем двух живых детей. При средней

продолжительности жизни 68 лет тот же результат, как в смысле поддержания

неизменной численности населения, так и в смысле числа живых детей к 55—

59 годам, достигается примерно ценой 2,2 рождения в среднем на одну

женщину. Буржуазное государство, как правило, было заинтересовано в

поддержании стабильной численности населения или даже медленном ее росте.

И ситуация «низкая смертность — низкая рождаемость» оказалась для него

более «выгодной», чем прежняя — «высокая смертность — высокая

рождаемость».

В снижении смертности сыграло роль также осознание самоценности

человеческой жизни, которое возникло еще в эпоху Возрождения и крепло по

мере прогресса науки и перестройки общественного сознания. Уже к XIX веку

проблема смерти была осмыслена и прочувствована (по крайней мере в

Западной Европе) как проблема собственной кончины, «своей» смерти. На

смену невозмутимому «все умрем» пришло трагическое осознание неизбежной

гибели собственной личности, уникальной и неповторимой. Это новое видение

смерти оказало огромное влияние на все мироощущение людей той эпохи, но

126

особенно важно то, что новое отношение к смерти не могло не пробудить

активности человека, его стремления противостоять смерти и если не устранить

ее совсем, то отодвинуть как можно дальше.

В XIX столетии ускорились начавшиеся еще в XVII—XVIII вв.

изменения в личной гигиене. На протяжении XVII—XVIII вв. обычаи не есть

руками, ежедневно умываться, менять белье и т.п. постепенно

распространялись среди богатой части населения европейских стран, но только

в XIX веке они стали прочно входить в быт народа. Этому способствовали, с

одной стороны, преодоление замкнутости сельской жизни и ускорившееся

распространение новых культурных навыков, с другой — серийное

производство более рациональной и гигиеничной одежды, дешевых товаров

массового потребления (белья, посуды), доступных гигиенических средств

(мыла и прочих), медикаментов и т.п.

Огромную роль в борьбе с экзогенной смертностью сыграл прогресс

медицины, который в значительной степени базировался на развитии и успехах

химии и биологии. Еще в конце XVIII в. Э. Дженнер открыл метод создания

надежного иммунитета против одной из самых страшных болезней — оспы, что

не только сделало возможным полную ликвидацию этой болезни, но впервые

показало огромную эффективность принципа, которому суждено было стать

одним из краеугольных камней профилактической медицины — принципа

индивидуальной защиты человеческого организма.

Применение этого принципа в борьбе с оспой оставалось исключением в

медицинской практике до последней трети XIX в., когда, прежде всего

благодаря работам Л.Пастера, была создана бактериологическая теория

болезней и указан принципиальный путь борьбы с ними. Этот путь вел не

только к надежной профилактике инфекционных заболеваний с помощью

вакцинации, но, как показало развитие микробиологии уже в XX веке, и к

чрезвычайно эффективному лечению многих из них, в том числе таких

опасных, как сифилис, туберкулез, полиомиелит. Важное место занимает

разработка современных методов антисептики, рентгенодиагностики и ряд

других достижений медицинской науки. О некоторых успехах медицины

можно судить, прослеживая динамику ряда причин смерти с середины XIX века

на примере Англии и Уэльса (табл. 7).

127

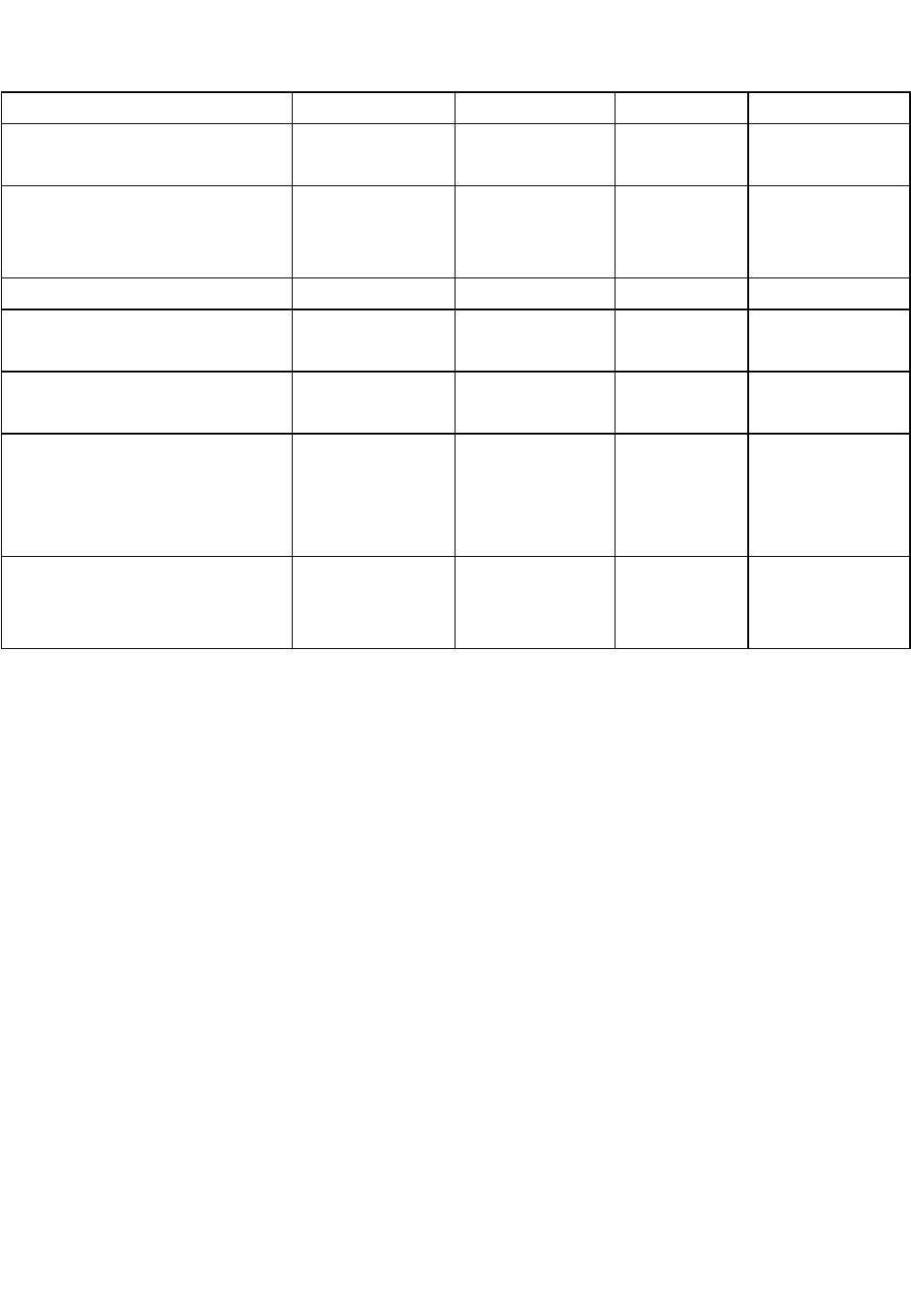

Таблица 7

Число умирающих от различных причин на 1000 родившихся

(Англия и Уэльс, мужчины)

Причины смерти 1861 г. 1901 г. 1940г. 1964г.

Инфекционные и

паразитарные болезни

229,7 165,3 69,3 9,8

В том числе

туберкулез органов

дыхания

109,5 77,4 40,2 5,9

Новообразования 14,0 52,3 118,8 201,1

Сердечно-

сосудистые заболевания

124,3 181,5 348,7 497,4

Грипп, пневмония,

бронхиты

132,2 165,2 163,2 132,5

Несчастные

случаи, отравления и

случаи насильственной

смерти 49,4 48,9 86,0 45,8

Прочие и

неустановленные

причины

450,4 386,8 214,0 113,4

Источник: Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. М.,

1982. С. 110.

Таким образом, можно предположить, что в 1861 г. большинству

родившихся предстояло умереть преимущественно от экзогенных причин.

Прежде всего от таких, как туберкулез, пневмония, инфекционные и

паразитарные заболевания и т.п. Лишь 12—13 человек из каждых 100

родившихся умирали от основной эндогенной причины — сердечно-

сосудистых заболеваний. За последующие сто лет произошел колоссальный

сдвиг в структуре причин смерти, и в начале 60-х годов XX века от сердечно-

сосудистых заболеваний умирало уже около половины всех родившихся, то

есть при огромном снижении риска смерти от наиболее опасных в прошлом

экзогенных причин резко увеличилась вероятность умереть от эндогенных

причин, прежде всего от сердечно-сосудистых заболеваний.

Столетний срок, за который произошли столь значительные изменения,

был очень коротким по сравнению со многими тысячелетиями, на протяжении

которых структура причин смерти не менялась. За сто лет совершился поистине

стремительный скачок, имевший огромное значение для всего последующего

развития. За этим скачком стоит перемещение подавляющего количества

смертей в старшие возрастные группы, громадное снижение смертности в

младших возрастах и резкое увеличение средней продолжительности жизни.

128

3. Эволюция продолжительности жизни

Когда речь идет о прошлом, особенно о более отдаленных эпохах,

основные трудности при определении продолжительности жизни связаны с

отсутствием сведений. Ведь статистика смертности, подобная той, что

существует сегодня, появилась совсем недавно. Ныне в экономически развитых

странах каждый случай смерти регистрируется. При этом учитываются и год

рождения, и время смерти. На основе этих данных регулярно подсчитывается

численность умерших по поколениям, календарным годам, возрастам и многим

другим признакам.

В ряде стран уже в X-XI вв. началась регулярная запись в церковных

книгах родившихся и умерших. Правда, такие записи велись не повсеместно, и

там не всегда указывался возраст или год рождения умершего. Но поскольку

большинство людей рождалось и умирало в одном и том же месте, специальные

методы позволяют отыскать сведения о данном умершем в записях родившихся

и узнать его возраст. Такой поиск очень трудоемок, поэтому расчеты

проводились лишь для небольшого числа отдельных деревень или церковных

приходов. Для оценки продолжительности жизни используют также

геральдические книги - истории дворянских родов и надписи на памятниках на

древних кладбищах. Но чем дальше в прошлое, тем меньше становится данных,

и, наконец, письменные источники иссякают.

Первые, самые ранние сведения о средней продолжительности жизни

получены усилиями археологов и антропологов. Найденные в ходе

археологических раскопок скелеты позволяют антропологам достаточно точно

судить о возрасте, в котором наступила смерть. Обобщая данные, демографы

рассчитывают продолжительность жизни в прошлые эпохи. Особая сложность

связана с тем, что скелеты детей и подростков сохраняются очень плохо, в то

время как есть все основания полагать, что дети в те давние времена умирали

очень часто. Если собрать разрозненные сведения вместе, а этим занимались

многие демографы, то получится примерно следующая картина.

В конце эпохи неолита (новый каменный век), т.е. около VIII—111-го

тыс. до н.э., средняя продолжительность жизни составляла несколько более 20

лет, по другим оценкам - 20-25 лет.

Практически столько же или немного дольше - до 30 лет - жили люди в

эпоху бронзы и железа (конец IV — начало I тыс. до н.э.).

В античную эпоху после возникновения письменности появились новые

возможности изучения смертности. Одним из первых, кто обратился к

письменным источникам древности, был английский математик Карл Пирсон.

Согласно его расчетам, средняя продолжительность жизни в Древнем Египте

составляла всего 22,5 года. Последователь К. Пирсона англичанин У.Р.

Макдонелл для определения средней продолжительности жизни в Древнем

Риме и его провинциях избрал иной источник данных. Он изучал коллекцию

надгробных надписей, относящихся ко времени правления римского

императора Августа (63 год до н.э. — 14 год н.э.), которая хранилась в

129

Берлинской академии наук. Оказалось, что средняя продолжительности жизни

в Риме составляла 22 года, а в провинциях — 25 лет.

Основным источником информации о продолжительности жизни в эпоху

средневековья вновь становятся археологические раскопки. Так, на основании

археологических находок в венгерском поселении Залавар, относящихся к Х-

ХII векам, рассчитано, что средняя продолжительность жизни составляла в то

время 28,7 года, причем смертность женщин была выше, чем мужчин.

Интересные данные приводит Дж.К.Рассел для средневековой Англии.

По его расчетам, средняя продолжительность жизни в Англии за период с 1277

по 1450 гг. колебалась от 17,3 до 32,7 года, причем самые низкие значения

продолжительности жизни приходились на годы, когда в Англии

свирепствовала чума. По мнению же польского демографа Э. Россета, наиболее

вероятно, что в средневековой Англии средняя продолжительность жизни

составляла 26—28 лет. Из приведенных данных можно сделать вывод, что в

средневековье по сравнению с античной эпохой средняя продолжительность

жизни людей почти не изменилась.

В 1693 г. выдающийся английский астроном Эдмунд Галлей опубликовал

первую научно обоснованную таблицу смертности для города Вроцлава (в

прошлом Бреславля). Полученное им значение средней продолжительности

жизни в 1687-1691 гг. составило 33,5 года. Исследование Галлея положило

начало подлинно научному изучению продолжительности жизни.

После появления таблиц смертности оценки средней продолжительности

жизни, сделанные на их основе, становятся гораздо надежнее.

Какие же значения средней продолжительности жизни получены на

основании первых таблиц смертности? Таблица, составленная французским

математиком и физиком Антуаном Де-парсье в 1746 г., описывает смертность

монахов Бенедиктинского ордена в период с 1607 по 1745 г. Их средняя

продолжительность жизни оказалась довольно высокой — 39,8 года. Иоганн

Петер Зюссмильх, войсковой капеллан, опубликовал в 1741 г. первую

немецкую таблицу смертности для населения Бранденбурга. Средняя

продолжительность жизни по ней составила 25,5 года. Таблица Виллема

Керсебума из Гааги определяет среднюю продолжительность жизни населения

Голландии в 30,9 года. Первая таблица смертности для Швеции за 1757—1763

гг. опубликована шведским статистиком Пером Варгентином в 1766 г. Средняя

продолжительность жизни по ней составляла 33,2 года. Согласно расчетам

Эдварда Малле по смертности населения Женевы, показатель средней

продолжительности жизни в ней возрос с 21,2 года в 1561—1600 гг. до 40,7 в

1814-1833 гг.

Перечисление таблиц смертности можно долго продолжать, но и так

очевидно, что на протяжении XVII-XVIII веков средняя продолжительность

жизни хотя и медленно, но неуклонно возрастала. Однако не только в начале

XIX столетия, но и в его середине величина средней продолжительности жизни

во многих странах не превышала 40 лет. В середине XIX века она составляла

для Англии 33 года, для Бельгии — 32 года, для Голландии — 34 года. Во

Франции в 1861 — 1865 гг. она была равна 39,8 года. Таким образом, вплоть до

130