Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирование экономических процессов

Подождите немного. Документ загружается.

Моделирование экономических процессов

где

С

х

— абсцисса центра гравитации;

С

у

— ордината центра грави-

тации; d

i;x

— абсцисса розничного склада i; d

iy

—

ордината рознич-

ного склада i; w

(

— объем товара, перемещаемого в пункт и

При использовании модели гравитации исходят из того, что

затраты прямо пропорциональны расстоянию доставки и объему

перевозимого груза. Идеальным размещением складского помеще-

ния является такое, которое минимизирует взвешенные расстоя-

ния доставки между складскими помещениями и получателями.

Поэтому из предложенных вариантов размещения центрального

склада появляется возможность выбрать наилучший по предло-

женному критерию.

8.2. Модели расселения

в

городе

Существовало мнение, что построить математическую модель

города или систему таких моделей, которые вобрали бы все много-

образие городского развития невозможно. Как только первона-

чальный скептицизм по отношению к возможностям математичес-

кого моделирования города был преодолен в начале 60-х годов,

началась интенсивная работа построения моделей социально-эко-

номической структуры города. Раньше архитектор-градостроитель

либо принимал такую структуру как данность, либо пытался пост-

роить ее самостоятельно, опираясь на опытное знание и интуи-

цию.

Однако

Дж.

Форрестер продемонстрировал, что динамическая

модель социально-экономической структуры города возможна и

полезна.

В

модели Форрестера участвуют три подсистемы: деловая сфе-

ра, жилой фонд и городское население. Модель, прогнозирующая

состояния города на основе информации о предшествующих из-

менениях, т. е. модель имитационного типа, дала возможность с

высокой степенью вероятности предсказывать динамику занято-

сти населения и старения материальных фондов города. Несом-

ненным достоинством метода Форрестера было то, что его модель

включила в себя понимание города как очень сложной системы,

во многом напоминающей живой организм. Форрестеру удалось

показать возможность оперировать с непредсказуемостью пове-

дения города (исходя из обыденного здравого смысла), с «нечув-

140

8.1равитациовные модели

ствительностью» его

к

даже значительным изменениям многих па-

раметров, с его способностью сопротивляться различным админи-

стративным новшествам.

Наряду с моделью Форрестера и ее аналогами большое распро-

странение получили попытки моделировать функционально-про-

странственную структуру города. Основой моделирования стано-

вится

в

них представление о городе

как

о системе элементов терри-

тории, каждый из которых может быть охарактеризован по типу и

активности использования и функциональной связанности с други-

ми элементами территории. Согласно наиболее популярной «грави-

тационной» модели корреспонденция между двумя любыми терри-

ториальными элементами тем больше, чем больше их условные

«веса» (показатели интенсивности их использования) и чем меньше

расстояния между ними.

Например, число мест приложения труда в пределах некоторо-

го района определяет его «генерирующую» способность, тогда как

трудовая занятость населения того же района — его «поглощаю-

щую» способность. Слабость подобных моделей, будь то гравита-

ционные, энтропийные или транспортные, заключается в том, что

слишком многое из существенных характеристик городской среды

считается «несущественным», вопреки естественному опыту горо-

жан, и слишком многое приходится назначать условно. Весь хит-

роумный математический аппарат — все же не более чем инстру-

мент, тогда как движущей силой модели оказывается суждение

эксперта или «средневзвешенное» суждение ряда экспертов, мыш-

ление которых сильно ограничено их мировоззрением, мироощу-

щением, типом знания.

Наряду с «большими» моделями получили распространение и

«малые», или оценочные.

С

их помощью оценивается, например,

размещение мест приложения труда или мест проведения досуга

с помощью так называемого демографического потенциала. Это

показатель числа возможностей, которыми располагает житель

данного района города при осуществлении той или иной дея-

тельности. Такого рода потенциал косвенно выражает суммар-

ный «спрос» на тот или иной участок городской территории. Уве-

личивает потенциал и повышает стоимость и эффективное ис-

пользование участка:

141

Моделирование экономических процессов

• усовершенствование транспортной сети города, улучшаю-

щее доступность оцениваемого участка;

• появление поблизости новых мест приложения труда (цент-

ров обслуживания или привлекательного досуга).

Очевидно, что практическая ценность подобных моделей может

проявиться только в случае, если городская территория в полной

мере включена в экономические отношения.

В

течение десятилетий

исследователи стремились доказать необходимость стоимостного

подхода к развитию города, необходимость в составлении «кадаст-

ра» его территорий и дифференциальной ренты предприятий, ее

использующих. Оценочные модели помогли накопить достаточно

убедительные аргументы и появились реальные надежды на утвер-

ждение экономического представления о градостроительной систе-

ме и вариантах ее развития.

К

концу 60-х годов разработка моделей продвинулась настолько,

что специалисты Кембриджского университета могли уже приме-

нить систему из 14-ти количественных показателей при оценке ва-

риантов генерального плана трех новых городов и проверочном

сопоставлении с показателями «естественного» города Рединг, раз-

вивавшегося более полувека. Британские исследователи в послед-

ней четверти

XX

века с успехом использовали гравитационную мо-

дель для составления планов крупных городов развивающихся стран.

Привлекательность оценочных моделей заключается в том, что

их применение дает возможность городским властям в короткие

сроки, с малыми затратами осуществить обобщенную оценку пла-

нируемых мероприятий. Это значительно облегчает процедуру

принятия решений, выбор наиболее эффективного проектного ва-

рианта. Однако 70-е годы показали, что надежды, возлагавшиеся

на относительно простые математические модели города, были не-

сколько преувеличенными. Дело здесь не только в ограниченно-

сти числа показателей, охватываемых моделью, но и в ошибочнос-

ти самой методологии: содержание процесса оценки проектов уда-

валось только в том случае, если эти варианты были уже «переве-

дены» на машинный язык. Значит, включить в модель можно было

только то, что поддавалось формализации. Но ведь самые сложные

проблемы градостроительного развития не удается полностью

формализовать.

142

8.

Гравитационные модели

Практика убедила в том, что использование очень сложных ма-

тематических моделей неэффективно — слишком велики затраты

времени и средств на подготовительные работы, так что традицион-

ное проектирование при всех своих слабостях оказывалось в выиг-

рышном положении. Напротив, относительно простые имитацион-

ные или оценочные модели и прежде всего транспортной доступно-

сти территорий, интенсивности их использования в жизни города,

стали реальным и весьма эффективным, но вспомогательным сред-

ством при сопоставлении вариантов, формируемых более или менее

традиционно. Для Москвы или Санкт-Петербурга (Ленинграда) уда-

лось с помощью простой обобщенной оценки структурно-функцио-

нального потенциала участков территории провести впервые пол-

ное исследование всех «точек» города, чего никогда бы не удалось

достичь традиционными средствами. Структурно-функциональный

потенциал — это обобщенный показатель, измеряемый в условных

единицах, но с его помощью удается получить безусловную картину

распределения «точек» городской территории по степени их при-

влекательности для людей.

Анализ распределения значений структурно-функционального

потенциала, рассчитанных для московской и санкт-петербургской

(ленинградской) градостроительных систем, убедительно показал,

что высокими значениями потенциала обладают лишь немногие

районы городов. Так, для Москвы было установлено, что на долю

районов, занимающих менее 10 процентов городской территории,

приходилось в начале 80-х годов более 80 % потенциала системы.

Более того, стоило преобразовать ненаглядную числовую модель в

объемную диаграмму, как оценочная модель приобрела абсолютную

наглядность: над относительно плоскими участками городской тер-

ритории поднялись «небоскребы» тех участков, что образуют ре-

альный каркас всей градостроительной системы.

За счет этой не слишком сложной процедуры удается провести

ответственное сопоставление принципиальных вариантов планиро-

вочных решений относительно развития города. Так, расчеты пока-

зали, что попытка развития центров периферийных планировочных

зон Москвы по Генплану 1971 года дала бы приращение совокупно-

го потенциала градостроительной системы всего лишь на 10 про-

центов. Если же размещать новые объекты общегородского центра в

143

Моделирование экономических процессов

пределах центральной планировочной зоны, то при расходовании

тех же средств можно рассчитывать на повышение потенциала сис-

темы на 40 процентов.

Когда удалось провести дублирующую процедуру, нанеся на

карту городов результаты социологических опросов населения,

получилось в целом высокое соответствие диаграмм оценки тер-

риторий города, тогда как случаи радикального несоответствия

приобрели тоже особое значение. Они заново обратили внимание

архитектора-градостроителя на значение неформализуемых цен-

ностей города. Так, в Ленинграде «пик» привлекательности прихо-

дится на центральную «пустоту», образуемую набережными Невы

в районе стрелки Васильевского острова. В то же время в сугубо

функциональной трактовке этот район ранжируется довольно низ-

ко,

ведь, кроме музеев и памятников, здесь «почти ничего нет».

Отличный пример, так как он доказывает отнюдь не слабость мате-

матического моделирования, а принципиальную недостаточность

функционального, сугубо утилитарного подхода к городской тер-

ритории — духовное, символическое, эстетическое в определении

ценности места мощнейшим образом влияет на его интегральный

потенциал.

Таким образом, знание объективных закономерностей динамики

развития градостроительных систем в пространстве и во времени

реально позволяет повысить обоснованность и реалистичность про-

грамм реконструкции, сосредоточить их на тех направлениях и

объектах градостроительной деятельности, которые могут дать в

расчетное время ощутимый экономический, социальный и эстети-

ческий эффект.

Несмотря на свою «точечность» с позиций более высоких уров-

ней территориальной организации населения и размещения произ-

водительных сил, именно для города характерно практически непре-

рывное заполнение принадлежащего ему пространства, сплошная за-

стройка. «Зеленые» и «свободные» территории рассматриваются

лишь как функциональные зоны, выделенные в пространстве города.

Заполнение его пространства этими и иными «функциями» весьма

неоднородно. Однако подобные неоднородности не случайны. Они

образуют структуру, по существу — иерархию. Ввиду исключитель-

ной сложности города как системы представляет интерес изучение

144

8.

Гравитационные модели

этой структуры без углубления в функциональный аспект — моде-

ли такого рода называются пространственными.

Детализация пространственной неоднородности связана, с од-

ной стороны, с дифференциацией ролей отдельных зон городского

пространства — площадочных или линейных, а с другой —

с

разли-

чением таких общих функций городской системы, как порождение

ею и использование трудовых ресурсов. Пространственный разрыв

между местами постоянного проживания горожан и местами прило-

жения труда создает одну из основных проблем современного горо-

да

—

транспортную.

Среди моделей, касающихся развития городского пространства,

можно выделить:

• модели расселения на территории города;

• модели транспортных корреспонденции при заданном рассе-

лении — размещении мест приложения труда;

• модели наложения системы «расселения

—

размещения кор-

респонденции» на транспортную сеть;

• модели синтеза транспортной сети.

В моделях расселения в плане города рассматривается наибо-

лее общий вопрос, возникающий при рассмотрении неоднороднос-

ти внутригородской застройки и связанный с зависимостью плот-

ности населения от расстояния от центра города. Еще около ста лет

назад

Г.

Бляйхером (Германия), а через еще полстолетия

К.

Кларком

(США) была выдвинута гипотеза о зависимости этой основной ха-

рактеристики расселения по территории города от степени уда-

ленности от центра города. Степень удаленности характеризуется

радиусом

d(x) = aexp(-bx),

где

d(x)

— средняя плотность населения, живущего на расстоянии х

от центра городской системы.

В 1960-70-х годах эта модель подверглась тщательной экспери-

ментальной проверке по данным о городах Париж, Монреаль, Торон-

то,

Цюрих, Бордо, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Марсель и др.

При этом выявилась дифференциация параметров а и

Ъ

по типам

городов, азимутам в одном и том же городе, их динамика для данно-

го города. Как правило, оба параметра со временем снижаются.

145

Моделирование экономических процессов

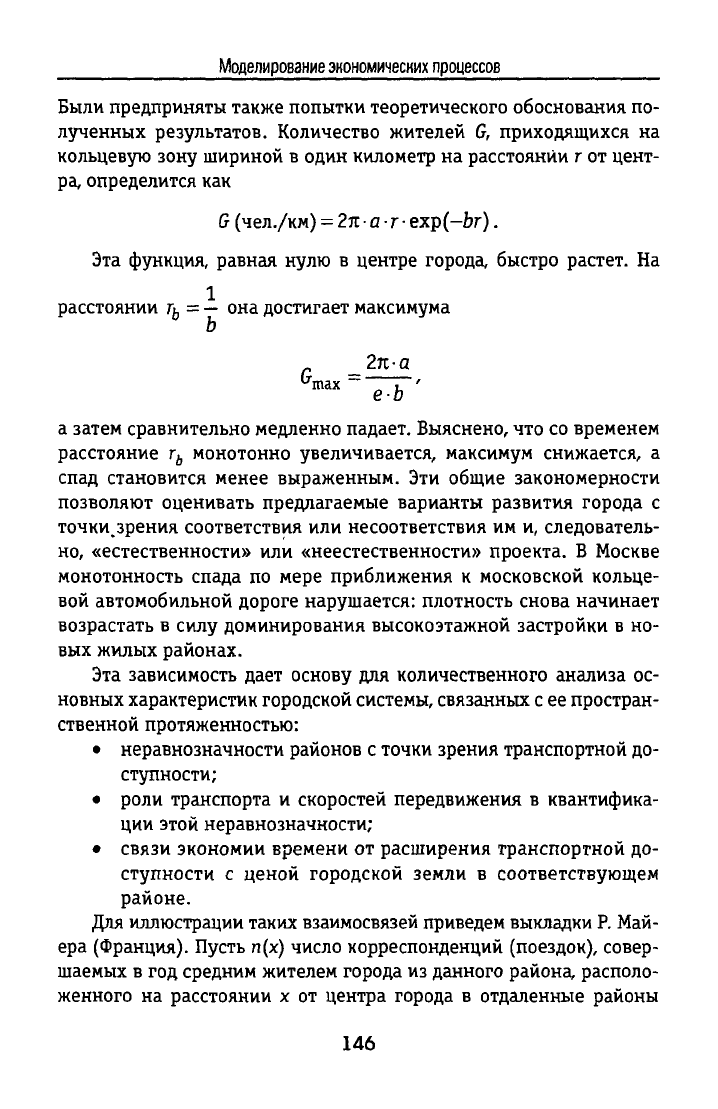

Были предприняты также попытки теоретического обоснования по-

лученных результатов. Количество жителей

G,

приходящихся на

кольцевую зону шириной в один километр на расстоянии г от цент-

ра, определится как

G

(чел./км) -2%ат- ехр(-Ьг).

Эта функция, равная нулю в центре города, быстро растет. На

1

расстоянии г

ь

— —

она достигает максимума

Ъ

_2к-а

"max ~ , '

во

а затем сравнительно медленно падает. Выяснено, что со временем

расстояние г

ь

монотонно увеличивается, максимум снижается, а

спад становится менее выраженным. Эти общие закономерности

позволяют оценивать предлагаемые варианты развития города с

точки.зрения соответствия или несоответствия им и, следователь-

но,

«естественности» или «неестественности» проекта. В Москве

монотонность спада по мере приближения к московской кольце-

вой автомобильной дороге нарушается: плотность снова начинает

возрастать в силу доминирования высокоэтажной застройки в но-

вых жилых районах.

Эта зависимость дает основу для количественного анализа ос-

новных характеристик городской

системы,

связанных

с

ее простран-

ственной протяженностью:

• неравнозначности районов с точки зрения транспортной до-

ступности;

• роли транспорта и скоростей передвижения в квантифика-

ции этой неравнозначности;

• связи экономии времени от расширения транспортной до-

ступности с ценой городской земли в соответствующем

районе.

Для иллюстрации таких взаимосвязей приведем выкладки

Р.

Май-

ера (Франция). Пусть п(х) число корреспонденции (поездок), совер-

шаемых в год средним жителем города из данного района, располо-

женного на расстоянии х от центра города в отдаленные районы

146

8, Гравитационные модели

(подвижность городского населения). Если все они осуществляются

через центр города (из «дальних» поездок таких действительно

большинство), а в отношении тех частей маршрутов, которые лежат

по другую сторону от центра, чем район проживания, районы нахо-

дятся в равном положении, можем считать, что различия в дально-

сти поездок

Лу,

,-

для жителей районов г и / определяются только

разной удаленностью от центра:

A

yi,j=A

x

ij=\x

i

-Xj\.

Тогда разность во времени At,-•, затрачиваемом на транспорт,

между этими районами

где v — средняя скорость передвижения в городских корреспон-

денциях.

Экономическая оценка свободного времени \ принимается рав-

ной предельной оценке рабочего времени, т. е. часовой заработной

плате. Это условие равновесия в выборе между трудовым и свобод-

ным временем. Отсюда экономия

Др,-

на одной поездке для жителей

района i (более близкого к центру) сравнительно с районом j в

стоимостном выражении

APi,j= -•

•

J

v

Цену аренды городской земли г(х) можно определить исходя из

постулата, что различия по ней

Дг,-

•

единичных по площади райо-

нов j и i определяются общей транспортной экономией всех про-

живающих на них пассажиров. Общее число их поездок N = п • й,

или

JV (х)=

п(х) • d(x). Для сопоставимости районов i и j общее число

поездок из каждого из них принимается равным

lfij=\Wi+lfj).

где Я,-=

п. • df.Nj^rij • d

y

Таким образом,

Дг,-

•

= N^ • Ар^. Для двух близких районов,

расположенных на одном азимуте:

х, = х, х- = х +

dx получим

147

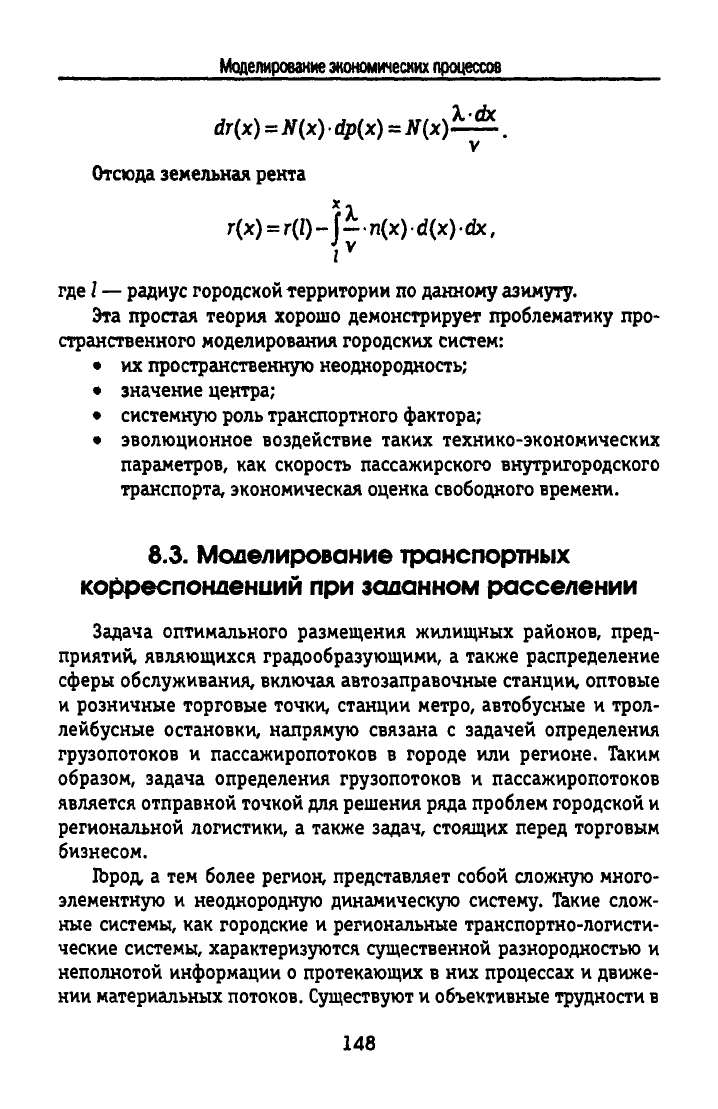

Моделирование экономических процессов

dr(x) = tf(x) • ф(х)=ЛГ(х)—.

V

Отсюда земельная рента

r(x) =

r(0-J-n(x)d(x)dx,

i

y

где

I —

радиус городской территории по данному азимуту.

Эта простая теория хорошо демонстрирует проблематику про-

странственного моделирования городских систем:

• их пространственную неоднородность;

• значение центра;

• системную роль транспортного фактора;

• эволюционное воздействие таких технико-экономических

параметров, как скорость пассажирского внутригородского

транспорта, экономическая оценка свободного времени.

8.3. Моделирование транспортных

корреспонденции при заданном расселении

Задача оптимального размещения жилищных районов, пред-

приятий, являющихся градообразующими, а также распределение

сферы обслуживания, включая автозаправочные станции, оптовые

и розничные торговые точки, станции метро, автобусные и трол-

лейбусные остановки, напрямую связана с задачей определения

грузопотоков и пассажиропотоков в городе или регионе. Таким

образом, задача определения грузопотоков и пассажиропотоков

является отправной точкой для решения ряда проблем городской и

региональной логистики, а также задач, стоящих перед торговым

бизнесом.

Лзрод, а тем более регион, представляет собой сложную много-

элементную и неоднородную динамическую систему. Такие слож-

ные системы, как городские и региональные транспортно-логисти-

ческие системы, характеризуются существенной разнородностью и

неполнотой информации о протекающих в них процессах и движе-

нии материальных потоков. Существуют и объективные трудности в

148

8.

Гравитационные модели

получении статистической информации о грузопотоках в регионе.

В частности, если получение информации о перевозках таможен-

ных и нетаможенных грузов авиационным, железнодорожным, мор-

ским и, отчасти, речным транспортом, а также таможенных грузов

автомобильным транспортом, представляется возможным, то полу-

чение информации о перевозках нетаможенных грузов автотранс-

портом представляется весьма затруднительным. В связи с такой

неполнотой информации одним из возможных методов определе-

ния грузопотоков является так называемый гравитационный метод,

основанный на принципе максимизации энтропии.

В городских и региональных транспортно-логистических систе-

мах взаимодействия имеют стохастический характер. Эти взаимо-

действия настолько разнообразны и непостоянны, что часто не уда-

ется выделить причинно-следственные связи между элементами,

т. е. представить систему с одним входом и выходом.

С

другой сто-

роны, внешние проявления этих взаимодействий можно наблюдать

и оценивать при помощи группы показателей состояния городской

или региональной системы, т. е. состояние таких систем определя-

ется детерминированными характеристиками. Таким образом, город

и регион можно рассматривать как систему экономического обмена,

в котором можно выделить два существенно отличающихся друг от

друга уровня: стохастических межэлементных взаимодействий

(микросистемный уровень) и детерминированных характеристик

поведения системы в целом (макросистемный уровень). Это дает

основание использовать макросистемную модель для исследования

процессов в системах экономического обмена.

Основное внимание при анализе систем экономического обмена

уделяется вопросам равновесия. Закономерности, присущие равно-

весным состояниям в системах экономического обмена, во многом

обнаруживают аналогию с теми, которые имеют место в физических

системах. Под равновесием понимается такое состояние системы,

при котором функция полезности системы достигает максимума.

Функция полезности является обобщенной характеристикой систе-

мы экономического обмена. Проводя аналогию с физическими сис-

темами, в системе экономического обмена в качестве функции по-

лезности может быть принята энтропия, характеризующая распре-

деление вероятностей состояний системы.

149