Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика

Подождите немного. Документ загружается.

Большую роль в развитии электромагнитных методов зондирования Земли сыграл в 50-х

годах французский геофизик Л. Каньяр.

В нашей стране усилия многих коллективов ученых и практиков Москвы и

Ленинграда были объединены организаторским гением А.М. Загармистра, прекрасно

понимавшим запросы практики и возможности теории.

В последние десятилетия опубликован ряд фундаментальных работ

, исчерпывающе

трактующих все виды электромагнитных зондирований. Достаточно полный список

публикаций по тематике электромагнитных зондирований можно найти в обобщающих

монографиях [Ваньян, 1997; Хмелевской, Горбачев, Калинин и др., 2004], в которых

подробно описаны и сами методы электромагнитного зондирования.

Геомагнетизм и жизнь. Диапазон магнитных явлений

Отрицать влияние магнитных полей на живой организм нельзя. Эксперименты на

мышах показали, что внешнее магнитное поле задерживает их развитие, замедляет рост

клеток, изменяет состав крови. Сильное магнитное поле – десять килоэрстед (10

4

Э) и

больше даже способно убить молодые особи. Аналогичные результаты получены и в

опытах с другими животными [Лишевский, 1988].

Так как магнитное поле оказывает воздействие на все живое, разработаны

допустимые его уровни. Для человека разные исследователи считают безопасным

магнитное поле напряженностью 300-700 Э.

Магнитное поле влияет и на растения. Результаты некоторых опытов

показали, что

всхожесть и рост семян зависят от того, как первоначально они были ориентированы

относительно магнитного поля Земли. Изменение внешнего магнитного поля может или

ускорять или угнетать развитие растений. Это свойство растений уже используется на

практике.

Почему магнитное поле воздействует на человека? На это счет есть несколько

гипотез. Одна из

них считает, что магнитное поле влияет на протекание в организме

некоторых тонких биохимических реакций. И хотя влияние магнитного поля на

химические процессы в последнее время тщательно исследуются, физика этого процесса

пока не совсем ясна.

Самые сильные магнитные поля, зарегистрированные во Вселенной, создаются

нейтронными звездами и пульсарами. В лабораториях удается достичь

магнитной

напряженности в сотни тысяч более слабой, да и то на очень короткое время, измеряемое

долями секунды. Если бы можно было воспроизводить в лабораторных условиях поля,

сравнимые с теми, которые создаются нейтронными звездами, то мы стали бы

свидетелями удивительных явлений. Например, железо, имеющее плотность 7,9 г/см

3

, под

действием такого поля превратилось бы в вещество с плотностью 2700 г/см

3

.

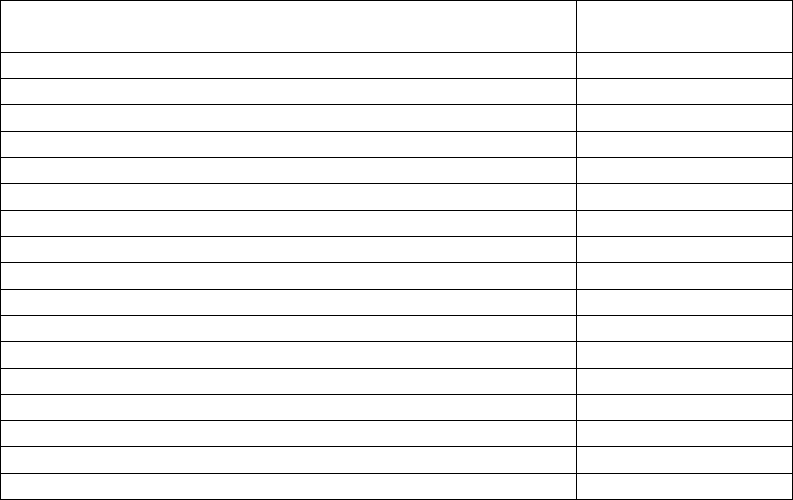

Диапазон магнитных явлений представлен табл. 7.4.

Магнетизм – всеобъемлющее, глобальное свойство природы, но, к сожалению, мы

многое о нем не знаем. Нам неизвестно, например, есть ли монополь – частица с одним

магнитным полюсом, наподобие положительных или отрицательных заряженных частиц.

Законы электродинамики не запрещают существование магнитного монополя, но он пока

не обнаружен. До

сих пор нет законченной теории земного и солнечного магнетизма, ряда

других магнитных явлений в космическом масштабе. Не завершены исследования

сверхпроводимости. Возникновение жизни на Земле и ее развитие, скорее всего, связаны с

существованием геомагнитного поля и его переполюсовками [Викулин, 2008; Викулин,

Мелекесцев, 2007; Николаев, 1991]. Овладев тайнами магнетизма, мы не только решим

многие задачи, стоящие

перед создателями современной техники, но и поймем, как

рождаются и умирают миры в окружающем нас пространстве Вселенной.

201

Таблица 7.4. Диапазон магнитных явлений

Объект Напряженность

поля, Э

Нейтронные звезды, пульсары 10

12

-10

13

Внутри атома водорода 10

9

-10

10

Звезда PG 1031+234 10

8

-10

9

Наибольшие поля, полученные в лаборатории 10

7

-10

8

Звезда типа «Белый карлик» 10

7

Радиогалактики 10

5

-10

6

Поле в установке «Токомак-15» 10

4

-10

5

Солнечные пятна 10

3

Школьный магнит (U-образный) 10

2

Солнце 1

Земля 0,5

На границе магнитосферы Земли 10

-3

Межпланетное пространство вблизи орбиты Земли 10

-4

-10

-5

Сердце человека 10

-6

Межзвездная среда 10

-8

Мозг человека 10

-9

Достигнутый в лаборатории предел измерений 10

-14

Глобальные магнитные аномалии как самоорганизующаяся система токовых

контуров в ядре Земли

Число крупномасштабных аномалий достаточно велико, разными исследователями

их выделяется достаточно большое для Земли количество – от 4-6 до 8-12. Более того, как

уже отмечалось выше со ссылкой на работу [Кузнецов, 2008] и другие работы, в

распределении таких аномалий наблюдаются вполне определенные закономерности: они

зарождаются, как правило, в районе экватора, затем дрейфуют в сторону запада

или в

сторону запада и к полюсам, затем, уменьшаясь по величине, «отмирают», рождая новые

аномалии. При этом каждая из аномалий, в соответствии с современными

представлениями, генерируется соответствующим кольцевым током с несимметричной

относительно оси вращения Земли конфигурацией и, следовательно, имеет собственный

магнитный момент, не совпадающий по направлению с моментами других аномалий.

Таким образом, все глобальные аномалии должны взаимодействовать как между собой,

так и с магнитным моментом Земли. Все это указывает на то, что кольцевые токи,

генерирующие глобальные магнитные аномалии, по сути, должны представлять собою

некую взаимосвязанную самосогласованную систему, анализ которой в первом

приближении может быть выполнен с помощью следующих за дипольными членами

разложения – квадрупольными коэффициентами.

Из данных табл. 7.3 видно, что квадрупольные члены разложения

, и ,

, со временем меняются более сложным образом, чем дипольные. Согласно [Орленок,

2000, с. 162] они «испытывают сложные изменения – либо попеременно, либо устойчиво

разрушаются, либо увеличиваются». Анализируя особенности магнитных аномалий Земли

В.В. Кузнецов [2008, с. 182] в своих выводах идет еще дальше, по сути, определяя

«парный» механизм взаимодействия аномалий: «В магнитном поле Земли, как

в

атмосферах Сатурна и Юпитера, возникли и продолжают существовать две пары вихрей.

Одна пара вихрей состоит из двух антициклонов, другая – из циклона-антициклона. Пара

циклон-антициклон: Бразильская – канадская аномалии на Земле и атмосферные вихри:

Ультрафиолетовое пятно и Пятна Анны – на Сатурне».

В начале 20 в. русский физик Н.А. Умов впервые

дал интерпретацию

коэффициентов Гаусса и ввел понятие мультиполя – магнитного потенциала особого

0

2

g ,

1

2

g

2

2

g

1

2

h

2

2

h

202

распределения, имеющего определенные оси симметрии, число которых определяется

порядком коэффициента [Яновский, 1964, с. 93-97]. В соответствии с этим определением,

квадруполем называется совокупность двух диполей, параллельных друг другу, но

противоположно направленных и находящихся на малом (по сравнения с радиусом Земли)

расстоянии друг от друга. Слагаемые в (7.10), ответственные за эту составляющую поля,

имеют нижний

индекс l = 2. Такому квадруполю могут соответствовать токовые системы,

генерирующие четыре наиболее крупные магнитные аномалии (рис. 7.2), получившие

название Канадской, Сибирской, Бразильской и Южной [Кузнецов, 2008, с. 159]. Как

отмечалось выше, кроме западного дрейфа, магнитные аномалии имеют тенденцию

смещаться к полюсам. По данным Т. Рикитаке [1968, с. 115-119], такая квадрупольная

система совершает гармонические колебания с периодом

порядка 100 лет.

Система, состоящая из двух квадруполей, т.е. из восьми магнитных глобальных

аномалий, называется мультиполем и описывается следующими членами разложения в

(7.10) с l = 3 [Яновский, 1953, с. 105].

Как видим, имеются вполне определенные данные, которые указывают на

существование физически обоснованного механизма «самоорганизации», управляющего

глобальными аномалиями геомагнитного поля. И не маловажную самоорганизационную

роль в таком механизме играют именно вихревые движения жидкости в ядре Земли,

которые в рамках задачи Дирихле (см. главы 1 и 2) интерпретируются как s-эллипсоиды

Римана [Кондратьев, 2003, с. 30].

Литература

Большаков А.С., Солодовников Г.М. Напряженность геомагнитного поля в

последние 400 млн лет // Докл. АН СССР. 1981. Т. 80. № 6. С. 1340.

Ботт М.

Внутреннее строение Земли. М.: Мир, 1974. 375 с.

Ваньян Л.Л. Электромагнитные зондирования. М.: Научный мир, 1997. 219 с.

Викулин А.В. Мир вихрей. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2008. 230 с.

Викулин А.В. Мелекесцев И.В. Вихри и жизнь // Ротационные процессы в геологии и

физике / Ред. Е.Е. Милановский. М.: ДомКнига, 2007. С. 39-101.

Глацмайер

Г., Олсон П. Изучение геодинамо // В мире науки. 2005. № 7. С. 29-35.

Григорьев В.И., Григорьева Е.В., Ростовский В.С. Бароэлектрический эффект и

электромагнитные поля планет и звезд. М.: Физматлит, 2003. 192 с.

Джекобс Дж. Земное ядро. М.: Мир, 1979. 305 с.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.:

Мысль, 1979. 622 с.

Дорфман Я.Г. Всемирная история физики. С древнейших времен до конца XVIII

века. М.: КомКнига, 2007а. 352 с.

Дорфман Я.Г. Всемирная история физики. С начала XIX до середины ХХ вв. М.:

КомКнига, 2007б. 320 с.

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.: Наука, 1983. 416 с.

Жарков В.

Н., Трубицын В.П., Самсоненко Л.В. Физика Земли и планет. Фигуры и

внутреннее строение. М.: Наука, 1971. 384 с.

Кондратьев Б.П. Теория потенциала и фигуры равновесия. М.-Ижевск: Институт

компьютерных исследований, 2003. 624 с.

Кузнецов В.В. Введение в физику горячей Земли. Петропавловск-Камчатский:

КамГУ, 2008. 367 с.

Лишевский В. Магнетизм // Наука

и жизнь. 1988. № 2. С. 31-32.

Николаев Г. Магнитное поле Земли слабеет. Опасны ли последствия этого? // Наука

и жизнь. 1991. № 1. С. 44-50.

Новая глобальная тектоника / Ред. Л.П. Зоненшайн, А.А. Ковалев. М.: Мир, 1974.

472 с.

203

Орленок В.В. Основы геофизики. Калининград: Калиниградский ГУ, 2000. 446 с.

Паркинсон У. Введение в геомагнетизм. М.: Мир, 1986. 525 с.

Петрова Г.Н., Поспелова Г.А. Экскурсы геомагнитного поля // Земля и Вселенная.

1992. № 3. С. 3-7.

Почтарев В.И. О динамике каспийского центра вековых изменений магнитного

поля Земли // Геомагнетизм и

Аэрономия. 1978. Т. 10. № 9. С. 183-185.

Рикитаке Т. Электромагнетизм и внутреннее строение Земли. Л.: Недра, 1968. 332

с.

Советский энциклопедический словарь / Ред. А.М. Прохоров. М.: Советская

энциклопедия, 1985. 1600 с.

Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир, 1972. 342 с.

Таблицы физических величин / Ред. И.К. Кикоин. М.: Атомиздат, 1976. 1008 с.

Трухин В.И., Показеев К.

В., Куницын В.Е. Общая и экологическая геофизика. М.:

Физматлит, 2005. 576 с.

Трухин В.И., Показеев К.В., Куницын В.Е., Шрейдер А.А. Основы экологической

геофизики. СПб: Изд-во «Лань», 2004. 384 с.

Тяпкин К.Ф. Физика Земли. Киев: Вища школа, 1998. 312 с.

Физика Земли. Новый взгляд на некоторые проблемы / В.

В. Кузнецов, Н.Н.

Семаков, В.Н. Доровский, П.Е. Котляр. Новосибирск: Наука, 1989. 128 с.

Физический энциклопедический словарь / Ред. А.М. Прохоров. М.: «Советская

энциклопедия», 1983. 928 с.

Хмелевской В.К. (ред.) Геофизика. Учебник. М.: КДУ, 2007. 320 с.

Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И., Калинин А.В., Селиверстов Н.И., Шевнин В.А

.

Геофизические методы исследований. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КГПУ, 2004.

232 с.

Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. М.: Наука, 1983. 400 с.

Яновский Б.М. Земной магнетизм. М.: Изд-во технико-теоретической литературы,

1953. 592 с.

Яновский Б.М. Земной магнетизм. II. Теоретические основы магнитометрического

метода исследования земной коры и геомагнитные измерения. Л.: ЛГУ

, 1963. 462 с.

Яновский Б.М. Земной магнетизм. I. Морфология и теория магнитного поля Земли

и его вариаций. Л.: ЛГУ, 1964. 446 с.

Яновский Б.М. Магнитное поле Земли. Л.: Знание, 1967. 48 с.

Barton C.E., Hutchinson R., Quilty P. et al. Quest for the magnetic poles: relocation of

the South magnetic pole at sea,1986. Record Bureau of Mineral Recources, geology and

geophysics. 1986. 20 p.

Bauer L.A. Beitrage zur Kenntnis des Wesens der Sakular-variation des Erdmagnetismus.

Dissertation of Univer. Berlin. 1895. 195 р.

Bullard E.C. The removal of trend from magnetic surveys // Earth Planet Sci. Lett. 1967.

V. 2. № 4. P. 293-300.

Courtillot V. et al. Su rune acceleration recente de la variation seculare du champ

magnetique terrestre. C.R. Acad. Sci. Paris. Ser. D. 1978. V. 287. P. 1095-1098.

Dawson E., Newitt L.R. The magnetic poles of the Earth. J. Geomag. Geoelectr. 1982. V.

34. P. 225-240.

Madden T., Le Mouel J.L. The recent secular variation and the motion at the core

surface. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1982. V. A 306. P. 271-280.

Yukutake T., Tachinaka H. The non-dipole part of the Earth’s magnetic field. Bull.

Earthquake Res. Inst. 1968. N 46. P. 1027-1074.

204

8. ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

Развитие представлений о тепловом состоянии Земли, тепловых явлениях и

возрасте Земли. Тепловой баланс Земли. Геотермические измерения на континентах и в

океане. Определение теплового потока и геотермического градиента, их связь с

основными, структурными единицами земной коры. Особенности тепловых полей в зонах

перехода от континента к океану. Механизмы переноса тепла в Земле:

теплопроводность, перенос тепла излучением, тепловая конвекция. Способы оценки

температуры в земной коре. Температура в мантии: понятие о верхнем и нижнем

пределах, экспериментальное определение температуры плавления, формула Клаузиуса-

Клайперона. Температура в ядре Земли: температура плавления ядра, адиабатическая

температура. Обобщенная температура по радиусу Земли.

Развитие представлений о тепловом состоянии Земли,

о тепловых явлениях и возрасте Земли

2 млн - 4 тыс лет назад. Жрецы древнего Вавилона, основываясь на положении

звезд и по их движению, пытались доказать, что наша планета существует около 2 млн

лет. Старинные персидские сказания утверждают, что Земля существует около 10-12

тысячелетий. В Библии подробно рассказывается о том, что Мир был создан за шесть

дней. Однако библейские высказывания относительно возраста планеты и

времени

возникновения на Земле жизни довольно туманны. Различные теологические изыскания и

расчеты, как правило, определяли продолжительность существования нашей планеты

около 4-5,5 тысячи лет [Ясаманов, 1988].

1500 г. до н.э. Взрыв вулкана Санторин (о. Тира в Средиземном море), с которым

связывают гибель минойской цивилизации [Болт, Хорн, Макдоналд, Скотт, 1978, с. 169-

171]. Согласно гипотезе доктора наук, сотрудника Института вулканологии и сейсмологии

ДВО РАН И.В. Мелекесцева, с этим извержением связана гибель легендарной Атлантиды.

Уничтожение древней цивилизации явилось результатом выпадения пепла и следами

прохождения

ударной волны, мощность которой превосходила мощность ударных волн,

зарегистрированных при самых мощных термоядерных взрывах на поверхности Земли и в

ее атмосфере, а также результатом одного или нескольких цунами, сопровождавших

обрушение вулканической постройки [Викулин, 2008, с. 176].

7-6 вв. до н.э. Фалес Милетский (625-547) - основатель философской школы,

поставил вопрос о необходимости сведения всего многообразия явлений к единой основе,

которой он считал воду – «влажную природу» [Ацюковский, 2003, с. 48; Дорфман, 2007а,

с. 39].

Анаксимандр (610-546), ученик Фалеса, ввел понятие первоначала – апейрона или

эфира [Ацюковский, 2003, с. 48-50], который порождает враждующие стихии –

«холодное» и «горячее», т.е. огонь и

воду [Исаков, 2004, с. 47-49].

5-4 вв. до н.э. Философ Гераклит (ок. 530-470) из Эфеса высказал мнение, что

элементарной субстанцией должен быть огонь [Дорфман, 2007а, с. 39].

Анаксагор (500-428) из г. Клазомен (Малая Азия) высказал предположение, что

имеется бесконечное число элементарных составляющих материи. В теории материи

Анаксагора имеются два фундаментальных понятия. Во-первых, семена – «бесчисленные

подобочастные», и, во-вторых, противоположные качества – светлое

и темное, сухое и

влажное, теплое и холодное. Помимо семян и противоположных качеств, Анаксагор

полагал, что во Вселенной существуют стихии, т.е. заполняющее все пространство среды

– земля, вода, воздух и огонь [Дорфман, 2007а, с. 40]. Также Анаксагор считал, что

началом всего является стремительный вихрь, движущийся вокруг Земли и несущий

Солнце – раскаленную

металлическую или каменную глыбу [Исаков, 2004, 49-50].

205

В книге Платона (428/427-347) «Тимэй» (середина 4 в.) изложено его

молекулярное учение. В основе учения заложены представления о корпускулярном

строении всех четырех стихий предыдущих мыслителей (при этом он предполагал

существование нескольких видов огня), о теплороде (как о материи огня) и о механике

фазовых превращений [Дорфман, 2007а, с. 49-56, 83].

Тепло, по словам Платона

, это то, что остается от огня в накаленных телах, когда

пламя потушено.

Понятие теплорода в античную философию было занесено вместе со своими

«братьями» Огнем и Светом из древнейших сказаний Востока. Оно господствовало и

сохраняло свою власть над умами на протяжении более двух тысячелетий. Материя тепла

упорно продолжала оставаться в

физике и химии и тогда, когда была окончательно

«потушена» сама теория флогистона – химического элемента тепла, и упразднено понятие

материи огня или пламени, и даже тогда, когда теория материи света уступила волновой

оптике [Дорфман, 2007б, с. 72].

3 в. до н.э. Аристотель (384-322) принял за основу четыре элементарных качества:

земля, вода, воздух и огонь. Других элементов в природе быть не может, так как

одновременное сочетание взаимно противоположных качеств – сухое и влажное, теплое и

холодное – в одном предмете явно невозможно [Дорфман, 2007а, с. 58].

Начало н.э. На протяжении первых веков нашей эры появляется ряд комментариев

«Физики» Аристотеля.

3 в. Темистий (320-390): «Быть может, прилегающий (к движущемуся телу – А.В.)

воздух не только приходит в движение, но и приобретает сам силу приводить в движение,

как я думаю, аналогично предмету, нагретому огнем. Такой предмет не только становится

горячим

, но и сам приобретает также силу нагревать и сохраняет ее непрерывно в течение

некоторого времени… Подобно этому, воздух или вода…ставится, так сказать,

самодвижущимися, и на некоторое время они оба одновременно и движутся и приводят в

движение…Точно так же вода, нагретая огнем, не только остается теплой после удаления

огня,

но в течение долгого времени сохраняет способность нагревать» [Дорфман, 2007а, с.

73].

5 в. Прокл (410-485), последователь Платона, приходит к выводу о том, что

«частички огня или тепла» должны обладать быстрым движением [Дорфман, 2007а, с. 56].

14 в. Ректор Парижского университета Жан Буридан (Buridan, ок. 1300-1358)

проводит аналогию между способностью тела вместить некоторое количество тепла и его

способностью воспринимать некоторое количество напора. Выражаясь современным

языком - между «теплоемкостью тела» и его «массой», являющейся как бы емкостью

импульса – impentus’a [Дорфман, 2007а, с. 101-104].

17 в. – век опытной науки. Капиталистический способ производства в Западной

Европе становится не только наиболее распространенным, но и считается широкими

кругами населения того времени самым совершенным. А это означает постепенное

проникновение количественных оценок во все звенья практической деятельности

[Дорфман, 2007а, с. 129, 131].

1620 г. Выход в свет трактата Ф. Бэкона (Bacon, 1561-1626) «Новый

органон», в

котором, среди прочего, по замечанию Х. Гюйгенса, предложены «очень хорошие методы

для построения лучшей философии – делать опыты и правильно их использовать. Он дал

пример успеха этого метода в отношении теплоты тел, о которой он заключил, что она

есть не что иное, как движение частиц, из которых они состоят» [Дорфман

, 2007а, с. 189-

190; Советский, 1985, с. 185].

1654 г. Ирландский архиепископ Дж. Уссер рассчитал, что мир был создан за 2004

года до рождения Иисуса Христа 26 октября в 9 часов утра.

Естествоиспытатели 17 в., наверное, были первыми, кто попытались оценить

возраст Земли научными методами на основе уже известных скоростей, с которыми

протекают некоторые геологические процессы. Э

. Галлей (Halley, 1656-1742) исходя из

206

скорости накопления солей в морях и океанах и существующего баланса, установил, что

наша планета существует около 10 тысяч лет.

Начало 20 в. Используя этот же метод, ученые установили, что возраст

современных океанических впадин превышает 100 млн лет [Ясаманов, 1988].

1665 г. «Торичеллиева трубка» превращается в барометр – прибор по измерению

давления [Дорфман, 2007а, с

. 174].

Середина 17 в. Французский физик Ж.П. Морен (1583-1656) предпринял попытку

теоретически определить температуру, получающуюся при смешении двух порций

различно нагретой жидкости. Полученные им результаты были очень неопределенными.

При своих определениях Морен пользовался термометром, изобретенным военным

немецким инженером Отто фон Герике (1602-1686) [Дорфман, 2007а, с. 172, 314].

Вторая половина 17 в. Для измерения

тепловых величин используются термоскопы

и очень грубые термометры [Дорфман, 2007а, с. 312].

1671 г. Во Франции выходит в свет «Курс физики» Жака Поро (Poro). В части,

касающейся теплоты, Поро придерживался трактовки Р. Бойля, приводя все его основные

аргументы [Дорфман, 2007а, с. 193-194].

1675 г. Выход в свет фундаментального труда Р. Бойля (Boyle

, 1627-1691) «On the

Mechanical Origin of Heat and Cold», из которого следует, что Бойль, развивая идею Бэкона

о тепловом движении частиц, до конца понимал и экспериментально продемонстрировал

превращение упорядоченного механического движения в беспорядочное тепловое

движение. Бойль принципиально отличает горение от нагрева. Он экспериментально

исследовал вопрос о возможности возникновения тепла от трения в безвоздушном

пространстве, чем было доказано, что воздух

не требуется для нагрева посредством

трения [Дорфман, 2007а, с. 189-191].

18 в. Тепловые явления стали привлекать к себе все более широкое внимание с

практической точки зрения. Машиностроительная и химическая промышленность остро

нуждались в точном измерении тепловых величин, поскольку этим определяется

повторяемость технологических условий, а, следовательно, устойчивость качества

выпускаемой продукции. В первую очередь это проявилось в усовершенствовании

приборов, служивших для измерения температуры. Термоскопы

и очень грубые

термометры постепенно приобретают характер точных измерительных инструментов по

мере того, как для градуировки их используются постоянные точки [Дорфман, 2007а, с.

312].

Почти все ученые в течение этого века полагали, что «движение, в котором состоит

теплота, является дрожанием или колебанием частиц, но не самого нагретого тела, а

частиц тонкой

и очень упругой всепроникающей жидкой материи, по сути, платоновского

теплорода. Эта материя заключена в порах нагретого тела или в промежутках между его

частицами. Она распределена по всей Вселенной и легко приникает в наиболее плотные

тела; эта материя… будучи видоизменена различными путями, вызывает свет, а также

явления электричества, магнетизма и т.д

.» [Дорфман, 2007а, с. 310].

1701 г. И. Ньютон опубликовал заметку «Шкала степеней теплоты и холода», в

которой описывается термометр, наполненный льняным маслом. В этой работе Ньютон

употребил термин «calor», который переводился различными исследователями как

«нагретость», «температура» или «количество тепла». Таким образом, в самом начале 18

в. физики хотя и различали понятия температуры

и количества тепла, но не имели еще

надлежащей терминологии для их обозначения [Дорфман, 2007а, с. 312-313].

1702 г. Французский физик Амонтон (Amontons) описал изобретенный им

воздушный термометр [Дорфман, 2007а, с. 313].

1724. Амстердамский коммерсант и физик-любитель Г. Фаренгейт (Fahrenheit,

1686-1736) продолжил эксперименты Морена. Он предложил принять за постоянную

точку температуру

смеси воды и льда с нашатырным спиртом, обозначив ее числом 32. За

вторую точку он принял температуру человеческого тела, обозначив ее числом 92.

207

Позднее он принял за вторую точку температуру кипения воды, обозначив ее цифрой 212.

В настоящее время один градус температурной шкалы Фаренгейта 1

0

F равен 1/180

разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении, а точка

таяния льда имеет температуру +32

0

F. Температура по Фаренгейту (t

0

F) связана с

температурой по Цельсию (t

0

C) соотношением t

0

C = 5/9(t

0

F - 32) [Дорфман, 2007а, с. 313;

Советский, 1983, с. 1392].

1730 г. Известный французский естествоиспытатель Р. Реомюр (Reaumur, 1683-

1757) отметил на своем термометре температуру таяния льда 0

0

, а кипения воды 80

0

[Дорфман, 207а, с. 313]. Т.о. один градус шкалы Реомюра t

0

R равен 1/80 разности

температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении, т.е. t

0

R = 5/4

0

С

[Советский, 1983, с. 1116)]

1742 г. Шведский астроном А. Цельсий (Celsius, 1701-1744) из Упсалы стал

изготавливать термометры, у которых низшая постоянная точка, соответствовавшая

плавлению льда, обозначалась цифрой 100

0

, а верхняя, соответствовавшая кипению воды,

- цифрой 0

0

. Шкала была перевернута в 50-х гг. 18 в. и с тех пор известна как шкала

Цельсия t

0

C [Дорфман, 2007а, с. 313; Советский, 1983, с. 1462].

В России применялся термометр петербургского академика француза О.Н. Делиля

(J. Delisle, 1688-1768), на шкале которого точка таяния льда обозначена цифрой 150

0

, а

точка кипения воды – цифрой 0

0

. М.В. Ломоносов (1711-1765) пользовался в своих

исследованиях термометром О.Н. Делиля, но с перевернутой шкалой.

Таким образом, каждый исследователь измерял температуру с помощью того

термометра, который случайно имелся в его распоряжении [Дорфман, 2007а, с. 313].

1739 г. В «Курсе физики» Питер ван Мушенбрека тепловые явлениия

рассматривались в разделе «Огонь». В основе феноменологической теории теплоты

лежало упомянутое выше представление о тепловом движении частиц огня, передающих

свое движение атомам вещества.

Лишь очень немногие физики были в ту эпоху сторонниками кинетической теории

атомов вещества. К ним принадлежали, прежде всего, Д

. Бернулли (D. Bernoulli, 1700-

1782) и М. Ломоносов, пытавшиеся развивать микроскопические кинетические

представления [Дорфман, 2007а, с. 311].

1744-1746 гг. Немец Г.В. Крафт (Kraft, 1701-1754), академик Петербургской

академии, пользуясь термометром Фаренгейта, вывел формулу для вычисления

результирующей температуры смеси двух одинаковых жидкостей.

Середина 18 в. Исследования Крафта были продолжены петербургским

профессором Г.В. Рихманом (1711-1753) для смеси, состоящей из многих жидкостей.

1750-е гг. Шотландский физик Дж. Блэк (Black, 1728-1799), тщательно избегавший

популярности,

начал пионерные работы по калориметрическим исследованиям веществ.

1770 г. Шведский физик И.К. Вильке попытался распространить формулу Рихмана

на смеси веществ, отличающихся по своему составу, и пришел к явно неправильным

результатам. Вильке так и не смог установить причины неудачи.

1772 г. Дж. Блэк подробно сообщает о результатах своих калориметрических

измерений в своих лекциях и они, таким образом, становятся достоянием всего мира.

1784 г. Финский физик И. Гадолином (1760-1852), используя представление об

удельной теплоемкости, получил правильную формулу для определения температуры

смеси разных по составу жидкостей [Дорфман, 2007а, с. 314-316].

1747-1749 гг. В «Трудах Петербургской академии» публикуется несколько работ

М.В. Ломоносова: «Размышления о причине теплоты и холода», «Опыт теории упругости

воздуха» и др., в которых предпринимается попытка выяснить характер теплового

движения молекул и объяснить на основе кинетических представлений упругие свойства

газов. В этих работах Ломоносов активно выступает против теории теплорода как

специфической тепловой материи [Дорфман, 2007а, с. 324-325].

208

1780-е гг. А. Лавуазье (Lavoisier, 1743-1794) удалось вскрыть подлинную природу

химических процессов горения и доказать полную несостоятельность теории огня –

флогистона – как химического агента. При этом у А. Лавуазье не хватило духа

«замахнуться» на сокрушение концепции теплорода, хотя для этого у него были все

данные [Дорфман, 2007а, с. 311-312].

1783 г. А. Лавуазье и П. Лапласом (Laplace, 1749-1827) опубликован мемуар «О

теплоте», в котором проведены прецизионные измерения удельной теплоемкости с

помощью изобретенного ими ледяного калориметра. Эти исследования привели к

открытию изменениия объема тела при изменении его температуры – теплового

расширения [Дорфман, 2007а, с. 318-320; б, с. 82].

1791-1792 гг. Появились работы женевского физика Пьера Прево (1751-1839) «О

равновесии огня» и «Физико-механические исследования теплоты», в которых впервые

была предложена новая концепция этих явлений – теория теплового равновесия

[Дорфман, 2007а, с. 340-341].

1803 г. Изданы лекции Дж. Блэка одним из его учеников Дж. Робайсоном. Стало

ясно, что Дж. Блэк внес в науку о теплоте наиболее крупный вклад. Блэк, прежде всего,

обратил внимание на то, что «тепло постоянно и легко передается от нагретых тел

окружающим их более холодным телам, и, когда оно переходит от одного

к другому, оно

проникает во все виды материи без исключения». Это свойство рассматривается Блэком

как одно из наиболее фундаментальных свойств тепла. Дж. Блэк впервые обратил

внимание на то, что при постепенном нагревании льда наблюдается задержка в росте

температуры, которая поразила его своим несоответствием с обычным мнением о роли

тепла в процессе

плавления. «Большое количество тепла или теплорода, входящего в

тающий лед, не производит никакого другого эффекта, кроме как сообщает ему

жидкотекучесть». Именно Блэк назвал эту теплоту «скрытой теплотой» [Дорфман, 2007а,

с. 317].

Начало 19 в. Впервые физика предстает как цельная самостоятельная наука. В

области изучения теплоты постепенно укреплялись представления об агрегатных

состояниях. Открыто понятие теплоемкости. Теория теплорода господствует, но

одновременно к концу 18 в. набирает силу и кинетическая теория теплоты [Дорфман,

2007а, с. 346-347].

И в то же время: «Все гипотезы, все более или менее остроумные

предположения,

которые господствовали в первой половине прошлого столетия, - писал Г. Кювье (Cuvier,

1769-1832) в отчете первому консулу Франции Бонапарту, - теперь дискредитированы

истинными людьми науки. … Только эксперименты, прецизионные эксперименты,

сделанные посредством взвешивания, измерения и расчетов, примененные путем

сопоставления ко всем веществам и на всех веществах подтвержденные, - таков сегодня

единственно законный путь рассуждений

и доказательств» [Дорфман, 2007б, с. 5].

Первая половина 19 в. Первым важнейшим событием в физике этой эпохи является

устранение пережитков в физических теориях света, магнетизма и теплоты. Крушение

теории теплорода сопровождается вторым важнейшим событием – открытием

фундаментального закона энергетической эквивалентности и превратимости всех видов

движения и взаимодействия – закона сохранения энергии. Насущные требования

повседневной

практики заставили инженеров самостоятельно разработать упрощенные

методы в области теплоты в связи с расширяющимся производством и применением

паровых машин, а также разнообразных нагревательных, сушильных и других устройств.

1815-1883 гг. Индонезия находится на западном краю «огненного кольца» - зоны

мощнейшей вулканической активности и частых землетрясений. Плотность населения

достигает 500 человек на км

2

[Маршалл, Стэнмейер, 2008]. Наиболее крупное за

историческое время извержение на планете наблюдалось на вулкане Тамбора в 1815 г.,

который считался потухшим. Общий объем выброшенных при извержении горных пород

209

составил около 100 км

3

, выделившаяся энергия близка 10

20

Дж, число погибших – 92 тыс.

человек.

Следующее катастрофическое извержение в регионе произошло на вулкане

Кракатау в 1883 г. Параксизмальная фаза извержения длилась всего два дня и

представляла собой серию гигантских взрывов, сильнейший из которых 27 августа был

слышен на расстоянии 4800 км. Пепел был выброшен в стратосферу на высоту 80 км. В

радиусе 150 км воздушной

волной были выбиты все окна. Общий объем выброшенных

продуктов извержения составил около 16 км

3

, выделившаяся энергия около 10

18

Дж [Болт,

Хорн, Макдоналд, Скотт, 1978, с. 167-169; Викулин, 2008, с. 178; Гущенко, 1979, с. 61, 66;

Макдоналд, 1975, с. 65].

1824 г. В Париже вышла маленькая книга инженера Сади Карно (Carnot, 1796-

1832) «Размышление о движущей силе огня и машинах, способных развивать эту силу». В

книге было введено понятие об обратимом круговом процессе (названного впоследствии

циклом Карно), состоящем из двух изотермических и двух адиабатических процессов.

Доказано, что коэффициент полезного действия (КПД) тепловой машины не

зависит от

свойств рабочего тела, определяется температурами нагревателя и охладителя и не может

быть больше КПД цикла Карно. По сути, Карно уже опирается на первое начало

термодинамики – принцип невозможности perpetuum mobile (вечного двигателя) первого

рода.

Книга обратила на себя внимание лишь десять лет спустя и данные, изложенные в

ней, по сути, явились

основой новой науки, названной в 1854 г. лордом Кельвиным

термодинамикой [Дорфман, 2007б, с. 74-77; Советский, 1985, с. 549-550; Физический,

1983, с. 244].

1830 г. Выход в свет во Франции и получившего широкое распространение в

Европе справочника физика Ж. Пекле (J. Peclet) «О теплоте и о ее применении в

искусствах и ремеслах», в котором рассматриваемая эпоха характеризуется появлением

прикладной физики и, как следствие, расширением фактического материала самой физики

[Дорфман, 2007б, с. 9-10].

1834 г. Французский физик и инженер Б. Клапейрон (Clayperon, 1799-1864)

математически переработал теорию Карно и определил кривую фазового перехода

первого рода (плавления, парообразования и др.).

1840-1842 гг. Молодым немецким корабельным врачом Р. Майером (Mayer, 1814-

1878), сопровождавшим судно, плывшее из Европы в Индонезию, на основании

наблюдений за цветом крови матросов, исходя из теории Лавуазье, согласно которой

животная теплота есть результат процесса горения, фактически, открыт закон сохранения

энергии [Дорфман, 2007б, с. 83].

1843 г. Пивоваром и физиком Дж. Джоулем (Joule, 1818-1889) экспериментально

обосновывается закон сохранения энергии и устанавливается механический эквивалент

тепла, равный 1 ккал = 426,9 кгс·м; 1 Дж = 0,239 кал = 0,102 кгс·м [Дорфман, 2007б, с. 78;

Советский, 1985, с. 385; Физический, 1983, с. 417].

1847 г. Г. Гельмгольц (Helmholtz, 1821-1894) произносит речь, в которой впервые

математически строго обосновывается закон сохранения энергии [Дорфман, 2007б, с. 80-

82; Советский, 1985, с. 284; Физический, 1983, с. 701-702].

1848 г. Лорд Кельвин ставит вопрос о создании абсолютной шкалы температур

[Дорфман, 2007б, с. 124].

1850 г. Немецкий физик Р. Клаузиус (Clausius, 1822-1888) усовершенствовал

зависимость фазового перехода первого рода (уравнение Клайперона-Клаузиуса), дал

одновременно с У. Томсоном (лордом Кельвиным) первую формулировку второго начала

термодинамики (устанавливает необратимость макроскопических процессов,

протекающих с конечной скоростью) [Советский, 1985, с. 586, 1334; Физический, 1983, с.

94-95].

210