Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика

Подождите немного. Документ загружается.

наличии внутреннего «молекулярного поля», позволившую впервые понять основные

особенности ферромагнетизма.

1910-1912 гг. - опубликованы исследования японского физика К. Хонды (1870-

954)

л поднят вопрос о проведении

агнитной съемки всей территории России по единому плану и под общим руководством

Академии за счет специаль ь ассигнованы из средств

сударственного казначейства.

магнитных исследованиях лав Центрального

массива во Франции впервые была обнаружена инверсия геомагнитного поля. С тех пор

образцы горных пород, содержащих информацию об инверсиях геомагнитного поля, были

найдены во всех частях света. Установлено, что примерно половина всех измеренных

образцов пород обладает нормальной намагниченностью, а другая – обратной [Джекобс,

1979, с

. 174].

1910-1914 гг. - начало работ по проведению магнитной съемки территории всей

России, которые были прерваны начавшейся войной и продолжены после революции уже

в СССР.

1911 г. - великим русским физиком П.Н. Лебедевым (1866-1912) осуществляется

первая попытка экспериментального обнаружения магнитного поля у вращающихся тел. В

опытах вращалось металлическое кольцо диаметром в 6 см со скоростью 5-6 тыс.

оборотов в минуту. Опыты дали отрицательный результат [Яновский, 1953, с. 145].

1915-1916 г. - американскому физику С. Барнетту (S. Barnett) удалось

экспериментально доказать намагничивание ферромагнитного стержня путем его

вращения, исходя из предположения А. Эйнштейна, что каждый атом ферромагнитного

тела представляет собой гироскоп, который обладает, кроме механического момента, еще

и магнитным моментом [Храмов, 1983, с. 25; Яновский, 1953, с. 139].

1919 г. - начата детальная магнитная съемка Курской области, фактически,

положившая начало магнитной съемке территории новой советской России и развитию

всей отечественной разведочной геофизики [Хмелевской, 2007, с. 43].

1919-1926 гг. - проводимая по указанию В.И. Ленина под руководством академиков

П.П. Лазарева и И.М. Губкина работа по исследованию Курской магнитной аномалии,

явилась первым в

мировом масштабе исследованием такого рода, она положила начало

магнитной разведке как особой отрасли знаний в науке о земном магнетизме.

ута

прикладной геофизики, харин.

Основы теоретической магнитометрии в СССР были заложены профессором

Ленигр

Larmor, 1857-1942) впервые предложена идея геомагнитного

1 и английского физика М. Оуэна, содержавшие большой экспериментальный

материал о магнитных свойствах чистых химических элементов.

1928 г. - Я.И. Френкель (1894-1952) впервые построил приближенную теорию

ферромагнетизма.

Начало 20 в. - стала ясной связь между магнитным полем Земли и геологическим

ее строением. С.- Петербургской Академией наук бы

м

ных сумм, которые должны быт

го

1903 г. - В. Сазерлендом (Suthtrland) для объяснения причины магнетизма звезд и

планет предложена гипотеза разделения зарядов, которая до недавних пор считалась

физически не обоснованной [Григорьев, Григорьева, Ростовский, 2003, с. 6].

1906 г. - Брюнесом (Brunhes) при палео

1926 г. - эти работы послужили толчком к открытию в Ленинграде Инстит

организатором которого становится И.М. Бу

адского горного института В.

И. Бауманом (1867-1923). Его работы послужили

началом целого ряда теоретических работ, которые позволили применять

магнитометрический метод разведки для точных количественных расчетов.

Дж. Лармором (

динамо для объяснения магнетизма Солнца [Жарков, 1983, с. 109].

С целью координации и обмена материалами наблюдений и исследований в

области геофизики и геодезии создан Международный

союз геодезии и геофизики

(МСГГ), который охватывает 43 страны. МСГГ состоит из 9 ассоциаций, в числе которых

находится Ассоциация геомагнетизма и аэрономии, подразделяющаяся на 11 комитетов.

171

1924 г. - открыта первая в мире Полярная обсерватори в проливе Маточкин Шар

на Новой Земле. В последующи

я

е годы такие обсерватории создаются в целом ряде

пункто

мка, покрывшая за 10 лет всю

террит

сленности животных,

возникновение эпидемий и даже начало войн и революций.

1932 г. - в СССР организуется Институ земного магнетизма, который в настоящее

ремя вырос в крупное научное учреждение страны – Институт земного магнетизма,

и

разветвленн

1932-1933 г. - по инициативе советских ученых П.А. Молчанова, В.Ю. Визе и др.

был проведен второ ны наблюдения за

электрическим

поле геодинамических скоростей в земном ядре и магнитное поле не

елинейными уравнениями в частных производных [Жарков, 1983, с. 109-110].

профессором А.А.

и

в на протяжении от Земли Франца Иосифа до Берингова пролива.

Конец 1920-х гг. - первая модификация электромагнитных зондирований –

установка Шлюмберже – начала успешно внедряться в отечественную геологическую

практику [Ваньян, 1997, с. 3]

1930-1940 гг. - по инициативе профессора Н.В. Розе и под его непосредственным

руководством проводилась генеральная магнитная съе

орию СССР магнитными пунктами, чисто которых достигло 26000. В результате

были построены высокоточные магнитные карты территории СССР.

1931 г. – вышла в свет книга А.Л. Чижевского «Земля в объятьях Солнца», в

которой автор впервые проследил влияние солнечной активности – «космической

погоды» - на биологические и социальные явления, на изменение чи

т

в

оносферы и распространения радиоволн (ИЗМИР РАН) и имеет в своем ведении

ую сеть магнитных обсерваторий.

й полярный год, в программу которого были включе

полем Земли и за распространением радиоволн.

1934 г. - английским теоретиком Т. Каулингом (T. Cowling) доказана теорема о

невозможности стационарного (т.е. незатухающего) геомагнитного динамо (ГД), в

котором движение жидкости и магнитное поле обладают осевой симметрией. Таким

образом, если бы

зависели бы от долготы, т.е. были бы симметричными относительно

оси вращения Земли,

то они не смогли бы образовать ГД. Теория ГД является существенно трехмерной и

достаточно сложной математической задачей, в которой уравнения приходится решать,

являются н

1956 г. - на протяжении многих лет важный результат, вытекающий из теоремы,

доказанной Каулингом, ошибочно истолковывали как утверждение,

что осесимметричное

движение в ядре Земли не может генерировать магнитное поле. Результаты, полученные

Каулингом, дополнены исследованиями Г. Бэкуса (G. Backus) и С. Чандрасекхара (S.

Chandrasekhar) [Джексон, 1979, с. 162], в основе которых заложены представления о

вихревых движениях и S-эллипсоидах Римана в рамках задачи Дирихле [Кондратьев,

2003, с. 30]. В настоящее время представляется, что механизм однородного

динамо

должен обладать низкой степенью симметрии [Джекобс, 1979, с. 162].

1950-1960-е гг. - были получены и другие теоремы для сферы, запрещающие

определенные движения при действии динамо. В соответствии с этими результатами, по-

видимому, большинство типов симметрии должно быть исключено. Некоторые из этих

теорем в применении к механизму динамо накладывают ограничения на типы

симметрий

возможных движений жидкости в ядре, другие – на симметрии генерируемого

геомагнитного поля [Джексон, 1979, с. 162].

1937 г. - особым успехом советской геофизики является внедрение в практику

метода аэромагнитной съемки, предложенного и разработанного

Логачевым.

1940-е гг. - Х. Альфвеном заложены основы магнитной гидродинамики, за что тот в

1970 г. был удостоен Нобелевской премии [Физический, 1983, с. 364-364]. Х. Альфвен

доказал теорему, согласно которой в идеально проводящей жидкост (т.е. жидкости с

коэффициентом электропроводности

∞

=

σ

) магнитные силовые линии «скреплены» с

веществом, и при движении жидкости вместе с ней переносятся и силовые линии

172

магнит н

.

го поля Я.И. Френкеля, в

основе которой заложена идея геомагнитного динамо, предложенная в 1919 г. Дж.

1949 г. - выход в свет работ по теории земного магнетизма В. Эльзассера (W.

isasser), E. Булларда (E. Bullard). Эльзассер предложил теорию, аналогичную теории

ясь на тех же дпол ни

под влиянием ературно адиента [Яно 1953, с

то в ядре, вероя ществую рода движе ин из

, другой – конвективное движе , 196 6]. Сог

. 160-167], первы оты В. Эль по т

г.

Земли [Жарков, 1983, с. 110;

узнецов, 2008, с.159-1 54; Е. Паркера, 1955,

1982; Т Каулинга, 1959; о); М. Штеенбеком, Ф.

Карузе

о ач

е в

ного поля, е проскальзывая относительно вещества. Говорят, что в идеальном

проводнике поле вморожено в вещество [Жарков, 1983, с. 112].

1950 г. - Х. Альфвен открыл новый тип волнового движения проводящей среды в

магнитном поле – магнитогидродинамические волны, названные впоследствии

альфвеновскими волнами [Храмов, 1983, с. 12-13].

1940-1950-е гг. - появление фундаментальных теоретических исследований А.Н.

Тихонова с коллегами, А.П. Краева, С.М. Шейнмана и др. – в нашей стране, Л. Каньяра

(Cagniard) – во Франции, С.С. Штефанеску (Stefanescu) – в Румынии, способствовали

развитию методов электромагнитного зондирования, которые в нашей стране внедрялись,

в значительной степени, усилиями А.М. Загармистра [Ваньян, 1997, с 3-4].

1947 г. - создание первой современной теории геомагнитно

Лармором и обоснованная в 1934 г. Каулингом – регенерация поля за счет вихревых

движений в жидком электропроводящем внешнем ядре.

E

Френкеля,

вихревых

основыва пре ожениях о строе и ядра и наличии в

. 141].

нем

движений

Буллард нашел, ч

темп го гр вский,

тно, су т два

ние [Рикитаке

ний. Од них –

зональный поток 8, с. 3 ласно

обзору в [Джекобс, 1979, с

еомагнетизма относятся к 1946

е раб зассера еории

г

Основой подавляющего количества современных теорий магнитного поля Земли

является идея геомагнитного динамо, базирующаяся на уравнениях Максвелла,

гидродинамическом уравнении Навье-Стокса движения жидкости и уравнении

неразрывности [Жарков, Трубицын, Самсоненко, 1971, с. 89-95; Стейси, 1972, с. 150-157;

Трухин, Показеев, Куницын, 2005, с. 93].

1950-1980-

е гг. - появление большого количества основанных на идее

еомагнитного динамо моделей генерации магнитного поля г

К 60]: Б.М. Яновского, 1953; Х. Геллмана, 19

С.И. Брагинского, 1964 (ламинарное динам.

и К. Редлером, 1966 (турбулентное динамо); Т. Рикитаке, 1968; Дж. Джекобса,

1979; У. Паркинсона, 1986; и

др.

Достаточно полный обзор динамо-моделей представлен в [Джекобс, 1979, с. 160-

191].

А А т1958 г. - Г. Бэкус в СШ и А. Герценберг в нглии показали, ч решение зад и

ГД можно получить, если задаться некоторым специальным полем гидродинамических

течений. Тем самым была доказана принципиальная возможность ГД [Жарков, 1983, с.

110].

Следует отметить, что в это

же время появлялись и «нединамо» модели: E.N.

Vestine, 1954; D.R. Inglis, 1955 и др. Такие мод ли базировались, той или иной степени,

а некон тором, не всегда ясном, механизме образования и разделения зарядов и, видимо,

потому не получили дальнейшего развития.

1950 г. - Международный Совет научных союзов (МСНС) пришел к заключению,

что ограничиваться проведением работ в полярных областях уже нельзя и что необходимо

организовывать наблюдения по всему земному шару. Таким образом, начавшийся третий

Международный полярный год превратился в более обширную по своему характеру

организацию, которая и получила название Международного геофизического года (МГГ).

Вторая половина 1950-х гг. - исследования магнитных свойств горных пород

привели в области магнитной разведки к разработке нового метода, называемого

палеомагнитной корреляцией осадочных толщ, а в области геомагнетизма – к развитию

самостоятельного раздела – палеомагнетизма.

173

1957-1958 гг. - Первый Международный геофизический год, в рамках которого был

выполнен широкий спектр геофизических работ. Отличительной особенностью всех работ

Геофизического года явилась единая их направленность. Для земного магнетизма и

явлений, тесно связанных с ним – полярных сияний и ионосферы, это имело огромное

значение.

1959 г. - данные, полученные первыми космическими аппаратами «Луна»,

позволили сотруднику ИКИ АН СССР К.И. Грингаузу с коллегами впервые

экспериментально обнаружить солнечный ветер.

1990-2000-е гг. - появление следующего поколения принципиально новых теорий

магнитного поля Земли, не использующих гипотезу геомагнитного динамо в качестве

основной идеи [Кузнецов, 2008, с. 160-161].

1990 г. - Е.В. Григорьевой были выполнены теоретические исследования, связанные

с проблемой генерации магнитного поля за счет вращения электрических зарядов.

аблюдатель должен фиксировать магнитное поле, создаваемое стационарно

урный

градиент вдоль радиуса.

поле в какой-либо точке О земной поверхности с координатами

Результатом таких расчетов явился вывод о том, что покоящийся относительно

Земли

н

распределенными во вращающейся Земле электрическими зарядами.

1994 г. - Б.В. Васильевым в Дубне был повторен эксперимент Н.П. Лебедева 1911 г.

и, тем самым, подтвержден термо-гиромагнитный эффект, результатом которого является

генерация магнитного поля во вращающемся металлическом цилиндре, в котором

искусственно поддерживается температ

1995-2008 гг. - В.В. Кузнецовым [2008, с. 178-180] в рамках модели горячей Земли

(см. главу 1) предложена модель генерации геомагнитного поля. В основе модели

генерации поля заложены представления о двухфазном (газ + жидкость) состоянии

вещества F – слоя, который, с одной стороны, граничит с «газообразным» (не твердым,

как принято в других

моделях Земли) внутренним G – ядром, а с другой – с «жидким»

внешним Е – ядром.

Элементы магнитного поля Земли

Магнитное

ϕ

(географическая широта) и

λ

(географическая долгота) характеризуется магнитной

индукцией

В [Трухин, Показеев, Куницын, 2005, с. 62-64]. Введем в точке О

прямоугольную систему координат, в которой x направляется на географический север, y

– на восток, z – вертикально вниз. В Северном полушарии Земли вектор индукции

В

направлен вниз от горизонтальной плоскости x, y. Его проекции на соответствующие оси

называются северной (Х), восточной (Y) и вертикальной (Z) составляющими

геомагнитного поля. Проекция

В на горизонтальную плоскость x, y называется

горизонтальной составляющей и обозначается

Н. Горизонтальная составляющая в

отличие от X, Y, Z является вектором, так как она определяется не только абсолютной

величиной, но и направлением на плоскости x, y. Если Ох – направление географического

меридиана в точке О, то

ОН – направление геомагнитного меридиана, в общем случае не

совпадающее с направлением географического меридиана. Угол D между геомагнитным и

географическим меридианами называется углом магнитного склонения, угол J между

горизонтальной плоскостью и направлением

В – углом магнитного наклонения. D, J

принято называть угловыми, а X, Y, Z, H – силовыми элементами поля (или земного

магнетизма). Различные комбинации вышеперечисленных элементов полностью

определяют вектор

В: X, Y, Z – в прямоугольной системе, Z, H, D – в цилиндрической и |В|,

D, J – в сферической системе координат.

Между элементами существуют простые соотношения:

|

В|=

222

ZYX ++

, XYtgD /

=

,

22

// YXZHZtgJ +==

, |В|= JDX coscos/

174

и т.д.

Магнитное склонение считается положительным при отсчете угла D на восток и

отрица

ер на метр

(А/м), в системе СГСМ – эрстед (Э). В практике магниторазведки широко применяется

также внесистемная единица напряженност магнитного поля – гамма

тельным при отсчете на запад. На магнитных картах элементы геомагнитного поля

представляются в виде линий равных значений (изолиний). Изолинии склонения D

называются изогонами, изолинии наклонения J – изоклинами, изолинии X, Y, Z, и Н –

изодинамами соответствующих элементов. Карта,

показывающая вековые изменения

одного из элементов поля для данной эпохи, называется картой изопор. Величины Z, J

положительны в северном полушарии.

Единицей напряженности магнитного поля в системе СИ является амп

а

(

γ

и

).Единицей

измерения магнитной индукции в системе И является тесла (Тл). В магниторазведке

испо

цы

соотносятся следующ

С

льзуется дробная единица – нанотесла (нТл), 1 нТл = 10

-9

Тл. Перечисленные едини

им образом [Хмелевской, 2007, с. 43]:

1 А/м = 4

π

·10

-3

Э, 1 Э = 10

5

γ

, 1 нТл = 10

-9

Тл.

В реальных средах магнитная индукция (

В) соотносится с напряженностью (Т) как

В =

0

µ

Т(1+

χ

),

где

0

µ

- абсолютная магнитная проницаемость вакуума (в СИ

0

µ

=4π·10

-7

Гн/м

-1

, в СГСМ

0

µ

= 1, генри (Гн) – величина индуктивности). Магниторазведочная аппаратура обычно

находится в немагнитной среде – воздухе или воде, для которых

χ

= 0, поэтому в системе

СГСМ

В = Т. Следовательно, магнитное поле Земли может быть выражено либо в

единицах магнитной индукции (нТл), либо в единицах напряженности (

γ

), при этом:

1 нТл = 1

γ

= 10

-5

Э.

При магнитных измерениях для напряженности поля используются также единицы

Гаусс [Гс] и Вебер/м

2

[Вб·м

-2

] [Джекобс, 1979, с. 147]:

1 Гс = 10

-4

Вб/м

2

= 10

-4

Тл.

Индукция

В геомагнитного поля имеет различную величину и направление в

различных точках земной поверхности [Трухин, Показеев, Куницын, 2005, с. 64-65].

Минимальные значения В наблюдаются на геомагнитном экваторе, который определяется

условием J = 0. Максимального значения В достигает на магнитных полюсах, на которых

2/

π

=J

. Магнитные полюсы и магнитный экватор не совпадают с географическими

полюсами и географическим экватором соответственно. Средняя геомагнитная индукция

в системе единиц СИ составляет около В ≈ 50000 нТл, на магнитном экваторе В ≈35000

нТл, на магнитных полюсах В ≈ 65000 нТл.

Наблюдения элементов геомагнитного поля, производящиеся в различных точках

земной поверхности, показывают

, что они не остаются постоянными во времени, а

непрерывно изменяют свои значения. Эти изменения называются вариациями элементов

геомагнитного поля. Периоды вариаций изменяются от долей секунды до нескольких

месяцев. Кроме того, существуют вариации и среднегодовых значений элементов.

Поэтому вариации в зависимости от их периода можно разделить на два принципиально

различных типа:

быстротечные периодического характера и медленные ариации в

175

среднегодовых значе зываются вековыми

ввиду большой длительности их периодов.

ий

в

о

полем. Таким образом, наблюдаемое на

поверх

г е и

д

ер, напряженность поля в районе Курской магнитной аномалии достигает 2 Э

[Лише

с

тело

км

магнитного момент, М,

Наклон

магнитной

Магнитный

полюс,

оложенный

Северном

ний элементов геомагнитного поля. Последние на

Исследования обоих типов вариаций показали, что они различаются не только

величинами их периодов, но и по происхождению. Источники быстротечных вариац

находятся в верхних слоях атмосферы – это токовые системы и системы взаимодействия

корпускулярного излучения Солнца (солнечного ветра)

с силовыми линиями

геомагнитного поля в околоземном пространстве. Источники вековых вариаций

расположены в ядре Земли, там же, где генерируется основное, или главное, геомагнитное

поле.

Помимо главного геомагнитного поля и его ековых вариаций, а также поля

быстротечных вариаций (электромагнитного поля) существует еще поле, создаваемое

намагниченными горными породами, расположенными в земной коре.

Эт поле

называется аномальным геомагнитным

ности Земли геомагнитное поле является суммой трех полей, источники которых

имеют различные физические механизмы происхождения и различное

месторасположение.

1.

Главное геома нитно поле его вековые вариации – источники

расположены в я ре Земли.

2.

Аномальное геомагнитное поле – источники расположены в земной коре.

Наприм

вский, 1988].

3.

Электромагнитное поле – внешнее поле, источники расположены в

околоземном пространстве.

Вклад главного поля, наблюдаемое на поверхности Земли, составляет более 95%,

аномальное поле вносит около 4% и внешнее поле – менее 1%.

Магнитные поля планет

Магнитные поля обнаружены у всех планет, кроме Плутона (пока неизвестно) и у

Луны (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Параметры магнитного поля планет [Трухин, Показеев, Куницын, 2005, . 61]

Небесное Радиус ядра, Напряженность Магнитный

поля, нТл а·м

2

оси к оси

вращения,

расп

в

градусы

полушарии

Меркурий 1800 350 5·10

19

10-20

N

Венера 3000 3 7·10

20

- -

Земля 3460 50000 8·10

22

11,5

S

Луна 350 1 5·10

17

- -

Марс 1500 30-60 2·10

19

12

S

Юпитер 54000 420·10

3

1,4·10

27

9,5

N

Сатурн 2 000 20000 4·10 1

N

7

25

Уран

Проводящие

оболочки на

расстоянии

13000

-

59

0,55 км от

центра

-

Нептун - 6500 - 47 -

Плутон - - - - -

Примечание: магнитный момент однородно намагниченного шара Земли, согласно

[Таблицы, 1976, с. 996], составляет М = 8,3·10

25

ед. СГСМ [см

5/2

·г

1/2

·с

-1

] = 8,3·10

22

а·м

2

.

176

Продвижение в изучении магнитных полей планет и их спутников достигнуто

благодаря успехам в области космических исследовани [Кузнецов, 2008, с. 204-207].

Начало исследования было положено измерениями м

й

агнитного поля Луны, проведенные

оветским космическим аппаратом Луна-2. За минувшие годы были измерены магнитные

поля планет: Меркурия, Венеры, Марс рна, Урана и спутников: Луны, Ио,

Ганимеда и Титана. Поразительным открытием в этом цикле работ было обнаружение

гда-то существовавшем магнитном поле.

Нет полной ясности с магнитным полем В на Венере нет дипольного

поля не вызывает сомнений, но было ли оно ра е ясно. Возможно, что на

Венере в настоящее время происходит переполюсовка магнитного поля.

Одна из последних сенсаций в об ения

магнитного поля спутников, это

обнаружение магнитного поля на сп Юпитера во время посещения его

ществование на этих планетах магнитного

магнитного поля.

Следует отметить, что между магнитными данными в разных источниках имеются

расхождения. Данные в табл. 7.1 характери Марса как

дипольное, что

противоречит приведенным выше данным полученным американским космическим

верждается, что «идея гидромагнитного динамо

аходит подтверждение при исследовани ых полей Меркурия, Марса, Венеры и

Луны».

В то же время в работе [Кузнецов 04-207] полагается, что теория динамо

противоречит данным о магнитных полях планет и не может описать всей

совокупности магнитных данных для Земли других планет. Все эти данные лишний раз

указывают на нерешенность проблемы генерации магнитного поля планет и их спутников.

агниченность Земли, имеющая постоянный характер (Земля –

требуется знать, каково распределение магнитного поля

емли по ее поверхности, т. е. каковы величина и направление его в каждой точке

земной

поверхности.

Единственный метод нахождения такой зависимости – непосредственные

р

Помимо целью изу

распредел

н

ым из работы [Таблицы …, 1976] напряженность магнитного поля в мЭ (1

Э = 10

-3

Э = 100 нТл) по состоянию на 1965 г. представлена на рис. 7.1.

с

а, Юпитера, Сату

следов магнитного поля на спутниках планет-гигантов.

Американским космическим аппаратом Марс-Глобал-Сервейер, который в

сентябре 1997 г. вышел на орбиту Марса, были получены убедительные данные об

отсутствии у Марса дипольного поля и о существовании в марсианской коре

«вмороженной» памяти

о ко

енеры. То, что

ньше, пока н

ласти изуч

утн ках и

окрестностей космической станцией Galileo. Су

оля плохо вписывается в рамки современных моделейп

зуют магнитное поле

,

аппаратом [Кузнецов, 2008, с. 204]. Не соответствуют данным табл. 7.1 и данные о

полярности магнитных полей Меркурия и Марса, приведенные в работе [Орленок, 2000, с.

39]. В работе [Орленок, 2000, с. 139] ут1

н ях магнитн

, 2008, с. 2

-гигантов

и

Методы исследования магнитного поля Земли

Источником или причиной любого магнитного поля являются постоянные магниты

и/или электрические токи. Отсюда следует, что источниками магнитного поля Земли

могут быть либо нам

большой магнит), либо постоянные токи, протекающие внутри Земли, или же, наконец,

совокупность того и другого.

Задача науки о земном магнетизме

и состоит в том, чтобы выяснить эти причины,

найти количественные связи между величинами, характеризующими магнитное поле

Земли и их источниками: намагниченностью земного шара и плотностью токов. Для

решения этой проблемной задачи

З

изме ения элементов земного магнетизма на всей поверхности земного шара, называемые

магнитными съемками.

магнитных съемок, имеющих чение пространственного

ения магнитного поля Земли, наблюдения элементов земного магнетизма

производятся непрерывно в ряде пунктов земного шара – в обсерваториях. Задача этих

аблюдений – изучение временного

распределения, т. е. зависимости поля от времени.

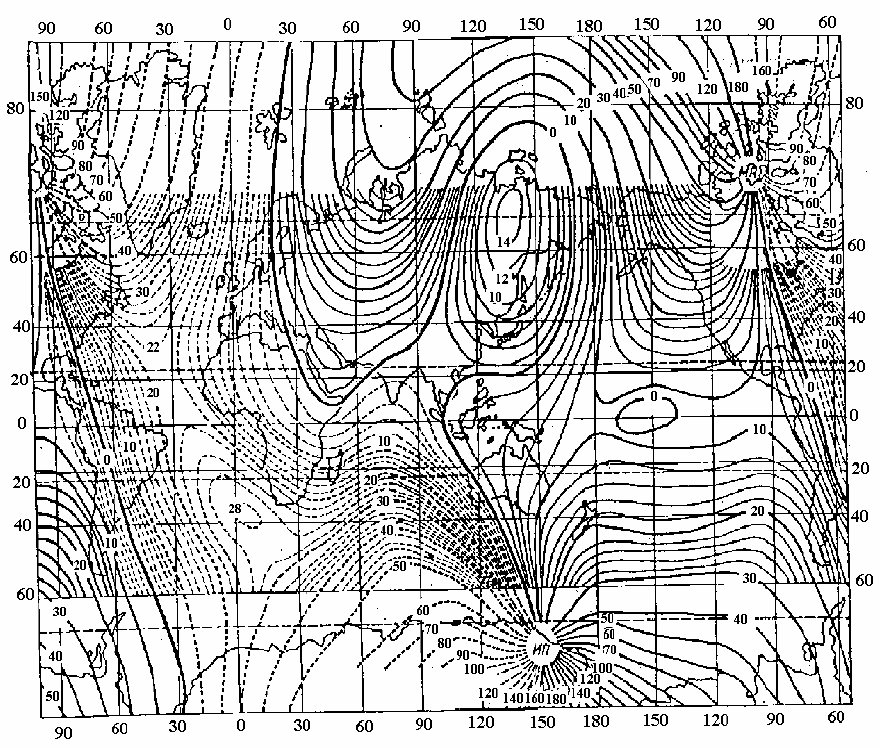

По данн

м

177

Видно, что по состоянию на середину х гг. ма люса действительно не

совпадают с географическими полюс и распола очках с координатами:

Северный магнитный полюс, расположен в жном полушарии:

ϕ

= 71,2

0

,S,

λ

= 150,8

0

E,

1960- гнитные по

ами гаются в т

ю

Южный магнитный полюс, расположен в северном полушарии:

ϕ

=70,5

0

,N,

λ

= 98

0

W.

Рис. 7.1. Напряженность магнитного поля Зе на 1965 год [Таблицы …, 1976,

с. 997].

крупномасштабных аномалий. Так в работе [Стейси,

972, с

т н аномалиях с амплитудой (0,1-0,2)·10

5

нТл» -

атер по сути, ых, ма итны аномалиях.

мли, мЭ, по состоянию

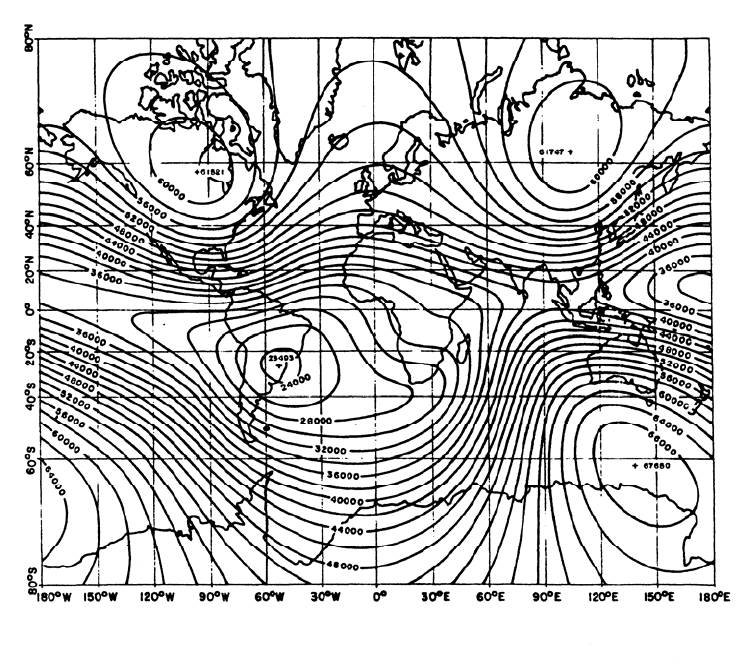

Данные о модуле напряженности геомагнитного поля (в нТл, 10

4

нТл = 0,1 Э) по

состоянию на середину 1980-х гг. [Паркинсон, 1986] представлены на рис. 7.2.

Рис. 7.1 и 7.2 дают общее представление о морфологии геомагнитного поля.

Видим, что поле имеет довольно сложный характер, оно представляет собой не просто

дипольное поле. (Дипольное поле должно характеризоваться достаточно равномерной (без

«сгущений» и «разряжений») сеткой геомагнитных широт и

долгот с центрами в

геомагнитных полюсах, близкой сетке географических долгот и широт с центрами в

географических полюсах). На рис. 7.2 хорошо различимы четыре аномальных участка,

захватывающих области с линейными размерами в несколько тыс. км каждая, называемые

главными магнитными аномалиями – два в северном полушарии: Канадский и Сибирский,

и два в южном: Бразильский и

Южный.

На более детальных картах других элементов геомагнитного поля можно

ыделяются и большее количество в

1 . 148] выделяется 8-10 таких аномалий, в работе [Хмелевской, 2007, с. 44] вполне

определенно говорится о шести «крупных, соизмеримых с площадью материков,

оложи ель ых и отрицательныхп

м иковых, главн гн х

178

Миграция и п со

ение магнитного а ер по ар середин 80 .,

диной -х ск и ил

ϕ

0

,N

λ

≈ о

м, в течени сле 2 ри » на ле С р

ю ме 3

магн тных олю в

Полож полюс в сев ном луш ии на у 19 -х гг по

сравнению с сере 1960 гг., не олько змен ось:

≈ 74 , 97

0

W – п люс,

как види е по дних 0 лет «миг ровал в прав нии еве ного

географического пол са при рно на -4

0

.

4

Рис. 7.2. Модуль напряженности (в нТл, 10 нТл = 0,1 Э) геомагнитного поля по данным на

середину 1980-х гг. по [Кузнец 5 ].

, что определяется разной полнотой геомагнитных данных, используемых при

роведении расчетов.

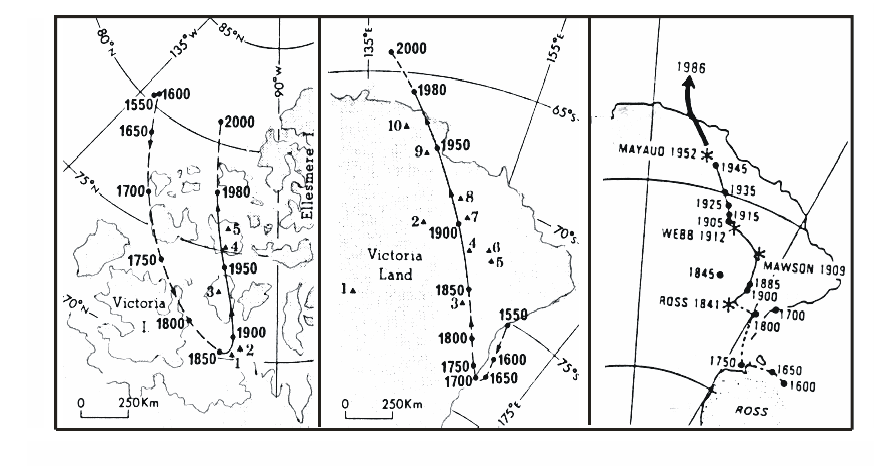

Инструментальное определение координат положения северного магнитного

полюса (СМП) было начато капитаном Россом в 1831 г. [Кузнецов, 2008, с. 185]. В

.

т

тного полюса (ЮМП): 72

, 155 впервые были

во время экспедиции Э. Шеклтона в 1909 г.

ов, 2008, с. 1 9

Общая картина миграции магнитных полюсов приведена на рис. 7.3. Видим,

траектория миграции северного полюса более определена, чем траектория южного

полюса

п

течение следующих 70 лет измерений

положения СМП не проводилось. В 1904 г во время

экспедиции Амундсена были повторно определены координаты СМП. Оказалось, что

северный магнитный полюс за эти 70 лет переместился на расстояние около 50 км. Этап

современных определений положения СМП начинается с измерений канадского

магнитолога П. Серсона в 1948 г.

Измерения положения СМП в 1999 г. показали, что скорость

дрейфа СМП по

сравнению с 1994 г. увеличилась в 1,5 раза и достигла значения 26 км/год. Имеются

переопределенные данные, согласно которым скорость дрейфа превысила 40 км/год.

Анализ всех данных показывае , что в течение последних 100 лет СМП движется

примерно в одном направлении в сторону Северного географического полюса со средней

скоростью около 10 км/год [Кузнецов

, 2008, с. 187-188].

Координаты южного магни

0

S

0

E

определены профессором Д. Моусоном

179

(о ен звездоч ой на ри . 7.3с). Достаточно надежно координаты ЮМП измеряются

примерно с 1965 г. [Кузнецов, 2008, с. 193-196]. звестно, что в 1860 г. скорость дрейфа

ЮМП уменьшалась до нуля, а в 1920-1930 гг. она даже меняла знак.

тмеч к с

И

A

Б B

Рис. 7.3. Дрейф северного (а) и южного (в) полюсов по [Dawson, Newitt, 1982] и южного полюса

] н

ены

абл. 7

)

по настоящее время, систематически уменьшается примерно от

8,5·10

22

до 8,0·10

22

а·м идетельствуют, что

эксцентричный дипол мли, наклоненного к

экватору под углом 31

, со средней углово скоростью 0,3 в год. При определенных

допущ

(с) по [Barton, Hutchinson, Quilty et al.,1986 по [Куз ецов, 2008, с. 195].

Вариации значений магнитного момента Земли

Приведенные данные о динамике изменения координат СМП и ЮМП указывают на

несимметричное расположение магнитных полюсов Земли [Кузнецов, 2008, с. 196], что

может быть связано с динамикой изменения величины и/или направления магнитного

момента Земли.

Современное магнитное поле в первом приближении представляют полем

магнитного диполя, помещенного в центр Земли – гипотеза центрального диполя [Тяпкин,

1998, с. 44-46]. Магнитный момент такого диполя Земли и наклонение его оси привед

т .1.

Считают, что лучшее приближение к наблюдаемому геомагнитному полю дает

диполь, расположенный в магнитном центре Земли – гипотеза эксцентричного диполя.

Сферический гармонический анализ геомагнитного поля, выполненный по современным и

древним картам, свидетельствует: начиная с 1840 г. по настоящее время эксцентрический

диполь (

магнитный центр систематически удаляется от географического центра Земли на

северо-запад - в сторону Тихого океана (табл. 7.2). По состоянию на эпоху 1955,0 г.

удаление магнитного центра от географического составляло 436 км. Величина магнитного

омента, начиная с 1829 г. м

2

(см. далее табл. 7.3). Результаты вычислений св

ь дрейфует в плоскости большого круга Зе

0 0

й

ениях о параметрах траектории период такого обращения составляет около 1200

лет. Другие авторы склоняются к возможности его уменьшения до 600 лет и не

исключают возможности представления его траектории спиральной линией. Например,

как в схеме генерации магнитного поля глобальной аномалии как вихря Россби в тонком

F-слое в рамках

горячей модели Земли [Кузнецов, 2008, с. 178-180].

Представления об изменении магнитного момента диполя за предыдущие

тысячелетия дают археомагнитные данные. Их анализ свидетельствует о колебательном

180