Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика

Подождите немного. Документ загружается.

характере изменения магнитного момента Земли. Около двух тысяч лет тому назад

магнитный момент Земли достигал максимальной величины, в полтора раза

превыш

лет.

терпретация таких данных

неодно

л о

х

ы магнитного момента Земли осложнено

и а

ающей нынешнюю, а шесть тысяч лет тому назад был минимальным – около

половины нынешней. Таким образом, намечается период вариации магнитного момента

Земли продолжительностью 7-8 тыс

Изменение магнитного момента (напряженности магнитного поля

) Земли в

геологические эпохи отражают палеомагнитные данные. Ин

значна. Одни авторы, отдают предпочтения плавно меняющимся значениям,

хорошо ложащимся на сплошную кривую. Из поведения этой кривой делаются два

вывода. Во-первых, «напряженность современного по я существенн больше, чем ее

среднее значение за любой продолжительный интервал времени в пределах последних 500

млн

лет, в том числе и в последний миллион лет» и, во-вторы , «начиная с силура,

дипольный магнитный момент Земли, в общем, возрастал» [Стейси, 1972, с. 212-213].

Другие авторы [Большаков, Солодовников, 1981; Тяпкин, 1998, с. 47-48], полагают, что

такое плавное увеличение величин

периодическими изменениями с периодом порядка 200 млн лет.

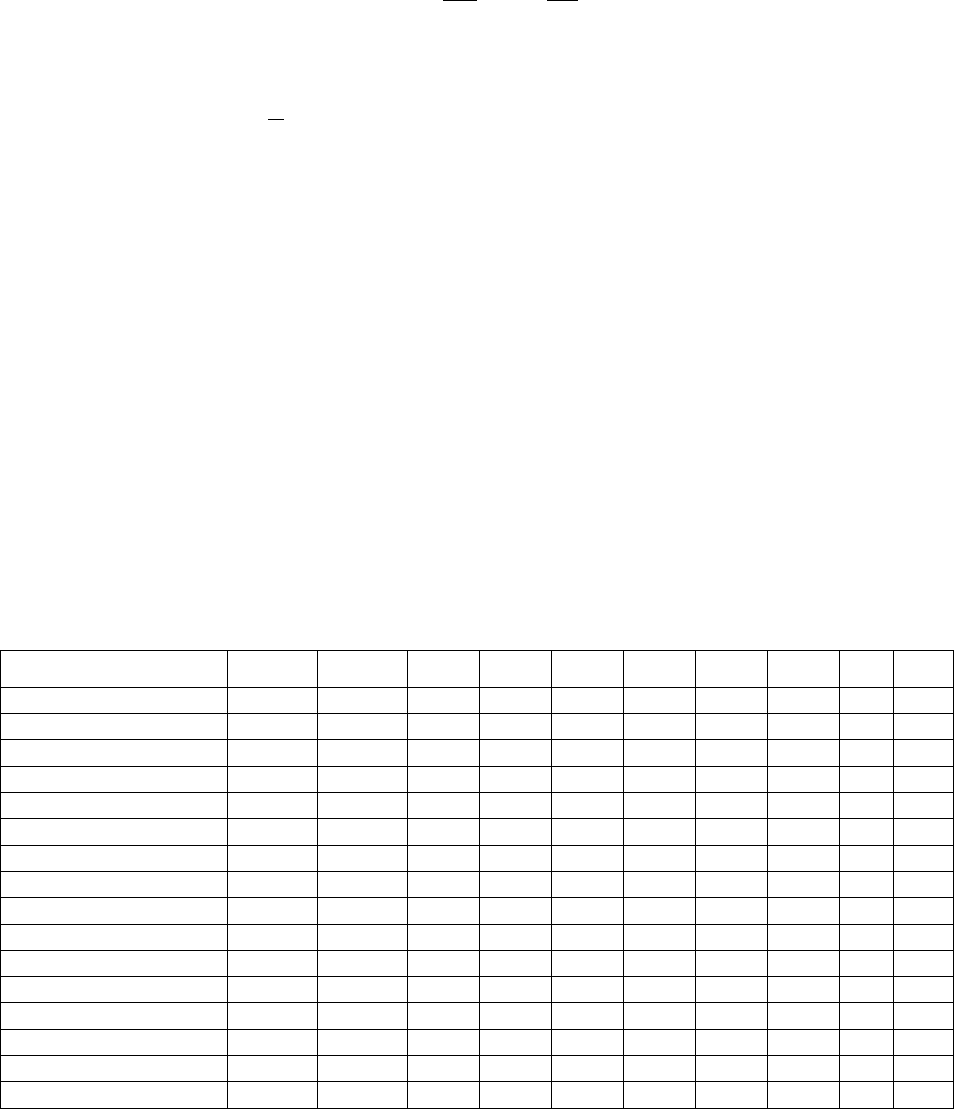

Таблица 7.2. Широта, долгота и расстояние магнитного центра r

M

от центра Земли в

единицах земного радиуса а для эксцентричного диполя [Рикитаке, 1968, с. 102; Тяпкин, 1998, с.

45].

Источник Год Северная ш рот Восточная долгота

r

M

/a

A. Schmidt 1885 5

0

36

/

168

0

12

/

0,0461

F. Dyson, H. Furner 1922 9 13 161 16 0,0570

E. Vestine 1945 13 56 154 05 0,0630

H. Finch, B. Leaton 19 1 150 49 0,068555 15 4

Экстраполяция по Finch& Leaton 19 0 149 20 0,070260 16 4

Определения магнитного момента в докембрии весьма ограничены [Тяпкин, 1998,

с. 48]. М жду 1·10е

ы

а

я е

склонением и

в 460 »

р

9

и 2·10

9

лет назад напряженность магнитного поля Земли была больше,

чем сейчас. Для пород же, возраст котор х 2.6·10

9

лет, обнаружили, что геомагнитное

поле в то время было сравнимо по напряженности с современным полем. Таким образом,

ядро уже тогда было фактически сформировано и генерировало заметное магнитное поле

уже на ранней стадии истории Земли [Стейси, 1972, с. 213].

Вековые вариации геом гнитного поля

Средние годовые значения всех магнитных элементов испытывают регулярные

изменени от года к году. Подобны долгопериодные вариации геомагнитного поля

называются вековыми вариациями. Они были впервые обнаружены Геллибрандтом в 1634

г., когда он установил, что склонение в Лондоне меняется со временем.

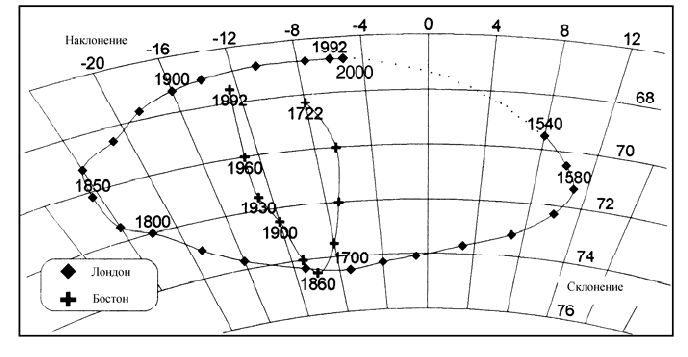

Склонение-наклонение. Систематические наблюдения за

наклонением начинаются примерно с 1540

г. Наиболее полные данные известны для

Лондона. На рис. 7.4 представлены сглаженные результаты наблюдений, опубликованные

впервые Л. Бауэром для Лондона и Бостона [Bauer, 1895] и приведенные в нескольких

классических геофизических монографиях и впоследствии дополненные новыми

данными.

Видно, что СМП течение последних лет «передвигался по «достаточно

плавному» эллипсу, который на ис. 7.4 может быть

дорисован точками. Такой характер

движения СМП позволил предположить [Кузнецов, 2008, с. 187-188], что определенные

Дж. Россом в 1831 г. координаты СМП, возможно, ошибочны, полюс должен был

находиться восточнее примерно на 100 км, т.к. в пределах 70-летнего интервала (1831-

1904 гг.) СМП «переместился» всего на 50 км при средней скорости миграции около 10

181

км/год. Однако с таким выводом можно и не согласиться. Действительно, в соответствии с

определениями положения СМП [Dawson, Newitt, 1982], представленными на рис. 7.3а,

направ нление миграции СМП в середи е 19 в. изменилось на противоположное: и в 1831 и

1904 гг. СМП мог располагаться в близко расположенных точках.

Р

ис. 7.4. Склонение и наклонение на обсерваториях в Лондоне и Бостоне [Кузнецов, 2008, с. 188].

Данные, приведенные на рис положении СМП в

будущем в работе [Кузнецов иклический с периодом в

несколько сот лет характер вековых вариа ий [Яновский, 1953, с. 147] и с большой

с в м х е

нтры,

кото

ФВХ [Кузнецов,

008, с з

н

– н

п

. ,

е [ e

, проанализированы в работе [Yukutake, Tachinaka, 1968]. Согласно этим данным,

. прог

, 2008, с. 185-191] подтверждают ц

7.4, и нозные данные о

ц

степенью достоверности позволяют принять продолжительность периода близкой 600

годам.

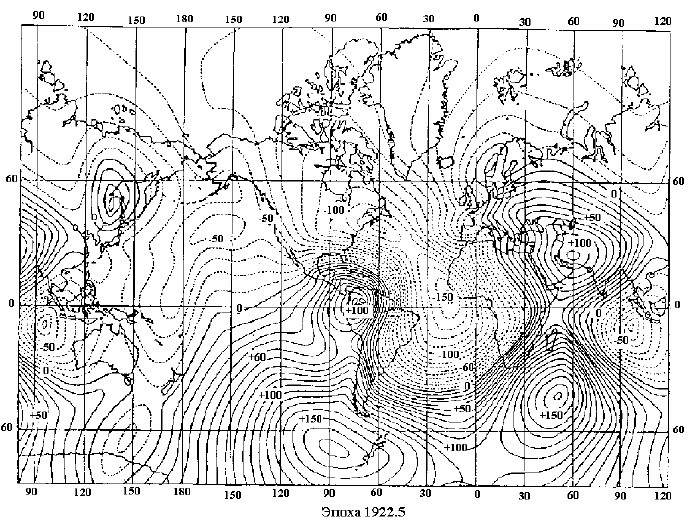

Фокусы векового хода. Карта, показывающая вековые изменения одного из

элементов поля

для данной эпохи, называется картой изопор. Такая карта для модуля

напряженности геомагнитного поля на эпоху середины 1980-х гг. приведена выше на рис.

7.2. На ри . 7.5а, б представлены данные о ековых из енения в ртикальной

составляющей поля для разных эпох. На всех таких картах отчетливо выделяются це

в рых вековые изменения особенно велики

. Такие высоко градиентные изменения

элементов магнитного поля называют фокусами изопор или фокусами векового хода

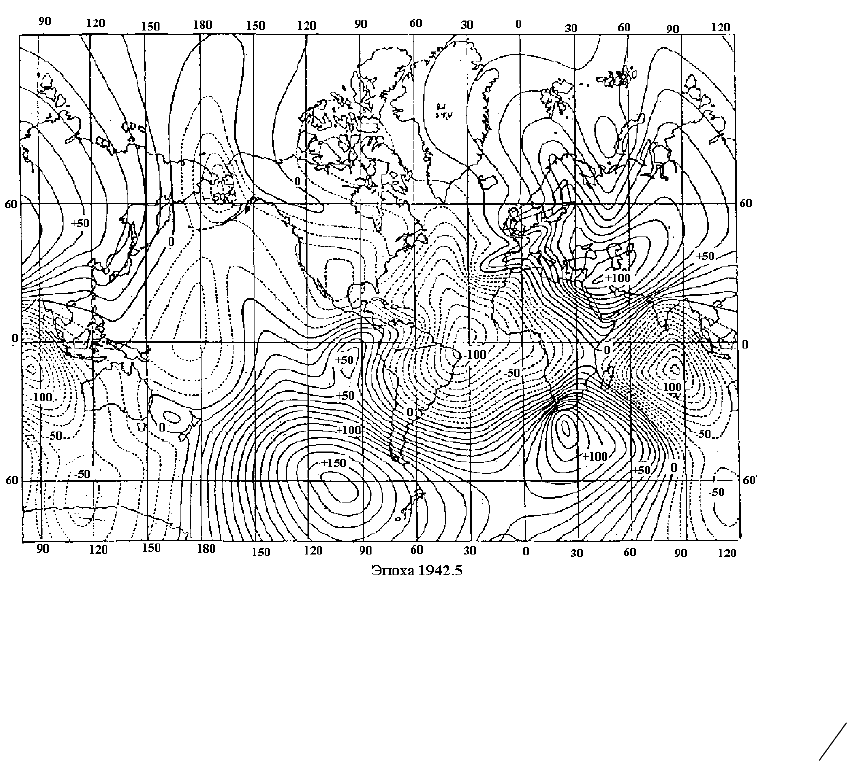

(ФВХ). На карте последующей эпохи (1942,5, рис. 7.5б) все фокусы «сдвинуты»

относительно таких же фокусов на карте предыдущей эпохи (1922,5, рис. 7.5а) к западу

примерно на 15

0

.

Изучение карт современных вековых вариаций, построенных для разных элементов

магнитного поля, позволяет выделить следующие наиболее интенсивные

2 с. 172-174]: Бразильский с мак имальной скоростью и менения общей

интенсивности поля -200 Тл/год с координатами 0

0

, 40

0

W; Цейлонский с +100 Тл/год,

10

0

N, 80

0

E; Индонезийский – с -40 нТл/год, 15

0

S, 110

0

E; Тихоокеанский – с +60 нТл/год,

15

0

S, 100

0

W.

Анализ аналогичных карт, построенных для более ранних лет, показал, что все

ФВХ, в том числе и выделенные выше четыре наиболее интенсивные, представляют собой

достаточно протяженные области – главные магнитные аномалии, дрейфующие по

поверхности Земли. Как правило, ФBХ зарождаются на экваторе. Затем они дрейфуют

вдоль него в западном на равлении (рис. 7.5а

, б) со скоростью около 0,2

0

(0,1

0

– 0,3

0

[Тяпкин, 1998, с 55] 0,18

0

±0

0

,015 [Bullard, 1967]) по долготе в год. Либо, также дрейфуя к

западу, перемещаются при этом к полюсам при средней скорости миграции 10-20 км/год,

и, постепенно ум ньшая свою интенсивность, распадаются Yukutak , Tachinaka, 1968]. В

частности, хорошо известен т.н. Каспийский ФBХ, который с середины 18 в. дрейфовал по

территории России и распался на полярном Урале в середине 1960-

х гг. [Почтарев, 1978].

Одиннадцать надежно установленных ФBХ, имевших место в течение последних

250 лет

182

ФBХ представляют собой либо циклоны, либо антициклоны, к числу которых относится и

упомянутый выше Каспийски существуют до настоящего

ремени и, дрейфуя, рождают новые ФПХ. Например, Бразильский ФBХ представляет

обой

ь

. 174]. В соответствии с

работой

[Ботт,

люса и наклон магнитной оси основного диполя.

й ФBХ. Часть выявленных ФBХ

в

с в течение уже более 250 лет стабильный циклон, который за это время успел пройти

путь вдоль экватора от Африки до Бразилии. Другая часть ФBХ уже прекратила свое

существование.

Общим свойством для всех ФBХ является то, что все они как бы «обходят

стороной» Глобальные магнитные аномалии (ГМА), ни разу не «столкнувшис » с ними.

Возможно, это происходит не случайно [Кузнецов, 2008, с

1974, с. 152-157], такое «нестолкновение», возможно, имеет фундаментальный

смысл. Б.М. Яновский [1967; с. 19–20] полагает важным, что при этом можно принять

малыми и/или слабо изменяющимися величину магнитного момента Земли, положение

его северного магнитного по

Рис. 7.5 а. Карта изопор, показывающая вековые изменения вертикальной составляющей

(в гаммах в год) для эпохи 1922,5 [Ботт, 1974, с. 197].

рамках горячей модели Земли представляются гидродиФBХ в

вихрями, тип

намическими

а вихрей Россби, аналогичными атмосферным вихрям – циклонам и

нтициклонам. Направление переноса такого вихря, т.е. ФBХ, может быть как к

оверхности Земли, так и от нее, его вращение – как по часовой стрелке, так и против нее

знецов

-177]. Обсуждая проблему экскурсов, в работе

ри Во т

а

п

[Ку , 2008, с. 174].

Экскурсы

– относительно короткие изменения магнитного поля между

продолжительными (порядка одного млн лет) периодами положительной и отрицательной

олярности [Кузнецов, 2008, с. 176п

[Петрова, Поспелова, 1992] отмечаются т важных момента. -первых, еории динамо

не могут объяснить таких резких и кратковременных изменений магнитного поля. Во-

вторых, экскурс, как инверсия поля, представляет

собой глобальное явление, и, в-третьих,

экскурсы случаются во время циклов уменьшения величины магнитного момента Земли

ниже значения 4·10

22

а·м

2

.

183

Рис. 7.5 б. Карта изопор, показывающая вековые изменения вертикальной составляющей

(в гаммах в год) для эпохи 1942,5 [Ботт, 1974, с. 198].

Джерки. Дословно: джерк – резкий толчок во время езды, в геомагнетизме джерки

– резкие изменения производной напряженности магнитного поля по времени

t

B

∂

∂

[Кузнецов, 2008, с. 177]. Это явление берет начало с работы [Courtillot et al., 1978], в

которой авторами было обращено внимание на поведение в Европе в 1969-1970 гг.

вековой вариации Y (ориентированной вдоль направления Восток-Запад) компоненты

изменения производной напряженности магнитного поля Земли по времени. Необычность

выражалась в том, что, начиная с 1940-х гг. и до конца 1960-х

гг., для каждой

обсерватории ряд среднегодовых значений Y(t) достаточно хорошо описывался

модельной параболой. Затем, начиная с 1969-1970 гг., между регистрируемыми данными

и моделью стало наблюдаться резкое расхождение, которое достаточно просто

устранялось введением второй параболы.

Хорошо изучены джерки 1969-1970, 1979-1980 и 1989-1992 гг. казалось, что

ч

жерк.

веские

я В

п

О

наилу шим образом джерки проявляются на временной зависимости Y-компоненты,

слабее

они видны на Х (Север-Юг) компоненте и еще слабее на Z (вертикальной)

компоненте геомагнитного поля. Именно за явлением такого резкого изменения

среднегодовых значений, с наибольшей интенсивностью проявляющихся на

ориентированной в направлении Восток-Запад Y(t)-компоненте, и закрепилось название

д

Очевидно, что симметричный относительно оси вращения дипольный источник

генерации геомагнитного поля

не может приводить к выделению компоненты,

ориентированной вдоль направления Восток-Запад. Поэтому есть достаточно

физические основания появление интенсивной Y-компоненты связать с отклонением

источника геомагнитного поля от дипольного – с квадрупольным характером

геомагнитного поля. В соответствии с данными работы [Madden, Le Mouel, 1982],

максимальные джерки 1969-1970 гг. оказались «привязанными» к главным магнитным

аномали м Земли.

таком случае и квадрупольность геомагнитного оля так же можно

184

связать с глобальными магнитными аномалиями, представляющими собой четыре

токовых кольца находящихся в плоскостях, не проходящих через ось вращения Земли.

В работе [Кузнецов, 2008] приводятся многочисленные данные в пользу

существования взаимосвязей между перечисленными выше вековыми вариациями

магнитного поля. В таком случае, очеви но, для описания геомагнитных явлений

п

емли можно представить полем магнитного диполя, помещенного в центр Земли.

Магнитный момент такого диполя, как отмечалось выше, около М = 8·10

25

ед. СГСМ =

8·10

22

а·м

2

и его ось наклонена по отношению к оси вращения земли на 11

0

,5. Уравнение,

описывающее поле диполя, легко получить из выражения магнитного потенциала для

поля диполя.

Рассмотрим две противоположных по знаку и равных по величине магнитных

массы m, -m, находящихся в полюсах на расстоянии d друг от друга вдоль полярной оси.

Магнитный момент такого диполя равен [Стейси, 1972, с. 141-150]:

д

необходимо строить модели, альтернативные динамо-модели

.

Главное магнитное оле Земли. Аномалии геомагнитного поля

У. Гильберт в 1600 г. показал, что магнитное поле Земли подобно полю

амагниченной сферы. В качестве удобного первого приближения геомагнитное поле н

З

mdM

=

. (7.1)

Потенциал V магнитного поля

В в точке Р в сферической системе координат ),,(

λ

θ

r , с

центром в центре диполя, где r – радиус-вектор точки Р,

θ

и

λ

- ее магнитное расстояние

и долгота соответственно, на расстоянии

равен:

dr >>

θ

cos

2

r

M

V −=

. (7.2)

Градиент V определит напряженность пол в точке Р. Пусть точка Р находится на я

поверхности сферической радиуса а Земли, в центре которой находится магнитный

диполь (7.1). Тогда горизонтальная Н и вертикальная Z компоненты, обусловленные

диполем, магнитное поле которого лучше всего соответствует наблюдаемому, на земной

поверхности будут равны:

θθ

sinsin

0

3

H

M

H ==

, (7.3)

a

θθ

coscos

2

0

3

Z

a

M

Z ==

, (7.4)

где значение поля на экваторе в среднем равно

===

0

0

2

MZ

H

0,35 Э. (7.5)

3

a

Из выражений (7.3) – (7.5) получаем величину полной напряженности поля и его

наклонение J относительно горизонтали:

2/12

0

22

)cos31(

θ

+=+= HZHB

, (7.6)

185

ϕθ

tgctg

H

Z

tgJ

22 ===

, (7.7)

где

θ

- геомагнитное расстояние и - геомагнитная широта.

Уравнение (7.7) является основным при вычислениях параметров палеомагнитного

полюса (см. далее). Если направление остаточной намагниченности горных пород

отражает направление древнего поля, из уравнения (7.7) получается палеоширота –

древняя геомагнитная широта (конечно, в предположении, что древнее поле также

являлось дипольным).

Однако мы не можем считать, что Земля действительно является однородно

намагниченной

сферой, и дальнейшие данные о природе поля получены именно при

рассмотрении его отклонений от дипольного. Потенциал геомагнитного поля можно

представить в виде бесконечного ряда сферических гармонических функций, первый член

которого дает уравнение (7.2). Общее выражение для потенциала можно записать в виде

[Стейси, 1972, с. 141-144]:

θϕ

−=

0

90

)(cossin)()(cos)()(

10

'1'1

θλλ

m

l

l m

lm

l

lm

ll

m

l

lm

l

Pm

a

S

r

Sm

a

C

r

C

a

∑∑

==

++

⎭

⎬

⎩

⎨

⎥

⎦

⎢

⎣

++

⎥

⎦

⎢

⎣

+ . (7.8)

где

1

l

r

a

r

a

V

∞

⎫

⎧

⎤

⎤⎡

=

⎡

θ

и

λ

- геомагнитное полярное расстояние и долгота соответственно, а – радиус

Земли,

m

l

P

– присоединенные полиномы Лежандра, первые члены которых равны 1

0

1

=P ,

θ

sin

1

1

=P . Коэффициенты разложения С и S имеют размерность напряженности

магнитного поля. Потенциал V непосредственно наблюдать нельзя. На поверхности Земли

)( измеряются компоненты поля: северная (Х), восточная (Y) и вертикальная (Z).

Тогда соотношения

ar =

,)(

ar

r

X

=

∂

=

θ

1 V

∂

ar

r

Y

=

∂

V

∂

= )

sin

(

λθ

,

1

ar

r

Z

=

∂

V

∂

= )(

(7.9)

позволяют определить коэффициенты в уравнении (7.8) по экспериментальным данным.

Отметим, что для раздельного определения коэффициентов в (7.8) со штрихами (

m

l

C

'

,

m

l

S

'

)

и без штрихов (

m

l

C

,

m

l

S

) необходимо определить и V и

r

V

∂

∂

. Вертикальная составляющая

поля Z непосредственно дает величину

ar

r

V

=

∂

∂

)(

, а V получается только косвенным

путем из его горизонтальных составляющих Х и Y.

Первым этот метод к анализу геомагнитного оля, фактически, применил наш

соотечественник профессор Казанского университета И.М. Симонов в 1835 г. [Яновский,

1953, с. 15]. Полную теорию представления магнитного поля как ункции оординат

широты и долготы на поверхности Земли дал

через четыре года, в 1839 г., К. Гаусс.

Гаусс показал, что коэффициенты

m

l

C

и

m

l

S

описывают поле внутреннего

происхождения, источник которого находится внутри Земли, а

m

l

C

и

m

l

S

- внешнее поле.

Гаусс полагал, что внешнее поле равно нулю. Теперь мы знаем, что оно мало, его

величи

-4

п

ф к

на не превышает 3·10

Э ≈ 30 нТл ≈

30

γ

и возрастает в раз во время

агнитных бурь. Возникновение внешнего магнитного поля связано с кольцевыми токами

и дрейфом заряже и вдоль силовых

линий геомагнитного усов в ионосфере. На

«долю» внешнего поля приходится менее 1% геомагнитного поля.

Ниже рассмотрим внутреннее

поле.

несколько

м

нных частиц, двигающихся по винтовой траектори

поля на расстоянии нескольких земных ради

всего

186

Воспользовавшись коэффициентами Гаусса

m

l

g

и

m

l

h

, имеющими размерность

напряженности магнитного поля

2

a

l

C

g

m

m

,

l

=

2

a

l

S

m

h

l

m

=

,

выражение (7.8) можно переписать в виде:

)(cos)sincos()(

θλλ

ll

m

l

l

Pmhmg

r

aV +=

∑∑

=

=

. (7.10)

01

Уравнения (7.9) сохраняют свой прежний вид.

1

mm

ml

a

+

данных следует, что значения

всех

с

l

∞

Многочисленными исследователями в разное время проводился гармонический

анализ и самих данных о геомагнитном поле и его изменения во времени. Для эпохи 1955

данные о коэффициентах Гаусса до 15 порядка (0 ≤ m ≤ 15; 1 ≤ l ≤ 15) включительно

приведены в работе [Яновский, 1964, с. 99]. Из этих

коэффициентов с ростом порядка сначала резко уменьшаются до шестого порядка

включительно, затем имеет место медленное уменьшение коэффициентов с небольшим

(без резких изменений) колебанием их величин. Такой характер изменения значений

коэффициентов Гаусса позволяет с большой вероятностью утверждать, что ряд должен

быть сходящимся.

Данные, характеризующие значения первых двух гармоник, определенные в

разные

эпохи, представлены табл. 7.3 из работ [Орленок, 2000, с. 161; Рикитаке, 1968, . 16, 89;

Яновский, 1953, с. 102; 1964, с. 98].

Таблица 7.3. Значения коэффициентов разложения Гаусса и магнитного момента М

= m·10

22

а·м

2

для различных эпох

Автор Год

g

1

g

1

h

0

g

1

g

2

g

1

2

h

m

0

1 1 1 2 2 2 2

h

2

A H. Petersen

1829 -3201 -284 601 -8 257 -1

. Erman,

4 -4 146 8,45

K. Gaus

2 +2 157 8,56

s

1835 -3235 -311 625 +51 292 -

J. Adams, W. Adams

1845 -3219 -278 578 +9 284 4 -10 135 8,49

Quintus-icilins

1880 -3339 -276 619 -37 49 -22 144 - 300

J. Adams, W. Adams

1880 -3168 -243 603 -49 297 6 -75 149 8,36

H. Fritsche

1885 -3164 -241 591 -35 286 68 -75 142 8,34

G.Neumayer, H.Petersen

1885 -3157 -248 603 -53 2 66 -75 146 - 88

A. Schmidt

1885 -3168 -222 595 -50 278 65 -71 149 8,35

F. Dyson, H. Furner

1922 -3095 -226 592 -89 299 144 -124 84 8,17

H. Jones, P. Melotte

1942 -3039 -218 555 -117 294 157 -150 51 8,01

. Vestine et al.

1945 -3057 -211 581

E

-127 296 164 -166 54 8,07

В.И. Афанасьева

1945 -3032 -299 590 -125 288 150 -146 48 8,01

S. Chakrabarty

1945 -3056 -233 54 151 -167 40 - 9 -127 299

H. Finch, B. Leaton

1955 -3055 -227 590 -152 303 158 -190 24 8,06

G. Fanselau

1955 -3067 -216 577 -128 296 155 -167 58 -

К. Пэ уой

1955 -3050 -237 591 -142 304 165 -173 33 -

ш

Проводя сопоставление значений коэффициентов для эпох, близких друг к другу,

например, 1922-1955 гг., можно определить величину погрешности измерений, которая,

как видно из данных табл. 7.3, для

0

1

g составляет

около 1%. В то же время, за период

835-1945 гг. значение коэффициента

уменьшилось более чем на 6%, что значительно

превышает погрешность измерения и, следовательно, указы ьшение самого

значения этой величины, т.е. магнитного момента Земли со временем.

0

1

g

1

вает на умен

187

Данные, приведенные в табл. 7.3, показывают, что наибольшие значения имеют

гнитно

:

коэффициенты

0

1

g ,

1

1

g и

1

1

h , соответствующие первым членам разложения геома го

потенциала (7.10)

[

]

θλλθ

sin)sincos(cos

1

1

1

1

0

1

hggaV ++= . (7.11)

В соответствии с соотношениями (7.4) и (7.3) первое слагаемое в пределяет

вертикальную компоненту поля Z

0

, второе – его горизонтальную Н компоненту, откуда

для поля на экваторе получаем [Стейси, 1972 с. 145]:

(7.11) о

,

21

1

21

1

20

10

)()()( hggH ++=

, (7.12)

и на основании (7.5) соотношение (7.12) можно переписать в виде [Орленок, 2000, с. 160-

61]: 1

21

1

)(h

. (

21

1

20

1

3

)()( ggaM ++=

7.13)

ют, что численные значения

оэффициентов разложения из табл. 7.3 с высокой точностью удовлетворяют полученным

соотношениям (7.12) и (7.13).

Формулы (7.9), (7.11) – (7.13) за четыре года до К. Гаусса впервые были получены

.М.

нкциям действительно определяют основную часть геомагнитного поля

ак его

И

ться

воего

у

ь

на пять-шесть порядков

по величине меньше амплитуд

крупномасштабных гармоник. В диапазоне еще меньших, порядка 100 км размеров

амплитуды выявляемых аномалий опять повышаются на один - два порядка по величине,

оставаясь н гармоник.

Как видим, имеет й - соответствуют

рупномасштабные аномалии большой амплитуды – глобальные или материковые

Простые арифметические вычисления показыва

к

И Симоновым. Он, как и К. Гаусс, предположил источник геомагнитного поля

дипольным и излучаемые им компоненты поля на поверхности Земли

представил с

помощью формул сферической тригонометрии [Трухин, Показеев, Куницын, 2005, с. 66-

73]. Как видим, решение И.М. Симонова явилось первым дипольным приближением

полной теории К. Гаусса.

Таким образом, первые члены разложения потенциала (7.8) или (7.10) по

сферическим фу

к дипольную составляющую.

Согласно данным новейших определений, было

показано, что лучшим

приближением к реальному геомагнитному полю является диполь, смещенный

относительно центра к северу на 300 км [Стейси, 1972, с. 141-150], а для последующей

эпохи – еще дальше, на 436 км [Рикитаке, 1968] – гипотеза эксцентричного диполя.

Из данных, приведенных в табл. 7.3, следует, что первые три дипольные

коэффициента разложения имеют устойчивую тенденцию уменьшаться со временем:

значение

первого коэффициента за последние 100 лет уменьшилось более чем на 200 ед.,

второго – примерно на 100 ед. и третьего – примерно на 40 ед. , как следствие - за

последнее столетие значение магнитного момента уменьшилось на 5%. Если такие темпы

сохранятся и в дальнейшем, то можно ожидать, что через 2000 лет Земля может лиши

с магнитного поля.

Анализ

Фурье геомагнитного поля до членов, соответствующих длинам волн

порядка 10 км проводился по профилю вокр г земного шара. В результате обнаружено,

что гармоники с большими амплитудами имеют длины волн порядка 5000 км и больше,

между длинами порядка нескол ких тысяч (≈ 3000) и нескольких сот (≈ 300) км

амплитуды спектра очень малы,

а три-четыре порядка по величине меньше амплитуды глобальных

место две группы максимумов. Одно

к

188

аномал

уменьшается с

увеличением

различна. Например, для магнетита она равна 578

С, а для

гемати

чивается с глубиной

и на г

ладываясь на главное поле, и

в

ользу о

ного происхождения, источник которого связан с процессами,

ь

поля. За последнее столетие дипольное поле уменьшалось примерно на

нии магнитного

достаточен,

тобы

жение отрицательных магнитных

номалий, число которых, как оказалось, сравнимо с положительными

[Трухин, Показеев,

Куницын, 2005, с. 83-84]. Отр ая аномалия, поле которой в

Северном полушарии направлено в верхнюю часть пространства, над горизонтальной

плоско

ии магнитного поля, другой – наоборот, мелкомасштабные меньшей амплитуды

аномалии шириной до 100 км.

Известно, что намагниченность горных пород постепенно

температуры и становится равной нулю в точке Кюри. Точка Кюри для

различных ферромагнетиков

0

та – 675

0

С, и т.д. Известно также, что температура Земли увели

лубине первых десятков километров превышает точку Кюри магнетита. Поэтому

естественно связать мелкомасштабные аномалии геомагнитного поля с существованием в

пределах земной коры намагниченных пород, которые, нак

создают аномалию.

Региональные же аномалии рассматриваются как

особенности главного магнитного

поля, генерируемые в жидком внешнем ядре - модель-динамо, или в тонком переходном

слое между внутренним и внешним ядрами Земли – модель F-слоя [Кузнецов, 2008].

Отсутствие аномалий промежуточных размеров является сильным аргументом

п того, что на промежут чных глубинах нет источников геомагнитного поля

вследствие их твердого состояния и температуры

выше точки Кюри.

Таким образом, данные гармонического анализа геомагнитного поля представляют

главное поле глубин

протекающими в ядре. Следовательно, характер поля, на геомагнитных картах с

исключенным дипольным полем, отражает строение тол ко более интенсивной глубинной

части геомагнитного поля.

Магнитные свойства пород. Палеомагнетизм

[Трухин, Показеев, Куницын, 2005, с. 83-91]

Вековые вариации свойственны и дипольной и недипольной составляющим

геомагнитного

0,04% в год [Ботт, 1974; с. 196 – 199]. По данным [Таблицы …, 1976; с. 996] сравнение

элементов геомагнитного поля для 1855 и 1950 гг. приводит к выводу, что полный

магнитный момент Земли уменьшается в течение года

приблизительно на 7⋅10

-4

своего

значения. Эти оценки близки значению, которое может быть получено по приведенным

выше несколько другим данным [Тяпкин, 1998, с. 44-46] об уменьше

момента с 1829 года до настоящего времени.

Относительная величина годового изменения недипольного поля в среднем

больше, но меняется от региона к региону, где напряженность поля может, как

увеличиваться, так и

уменьшаться.

Таким образом, короткий в геологическом отношении отрезок времени

ч полностью изменить всю картину геомагнитного поля.

Первые данные о том, что магнитное поле Земли менялось во времени, были

получены в 1906 г. Брюнесом [Джексон, 1979, с. 174]. Он обнаружил во многих

изверженных породах на территории Франции остаточную намагниченность,

направленную почти противоположно вектору напряженности

современного поля. В

настоящее время подобные образцы были обнаружены во всех уголках мира.

Установлено, что примерно половина всех измеренных образцов пород обладает

нормальной намагниченностью, а другая половина – обратной. Эти данные легли в основу

нового направления – палеомагнетизма.

Принципиальным открытием было обнару

а

ицательной называется так

стью, так что аномальное поле

В

а

почти антипараллельно главному полю В

n

,

уменьшая наблюдаемое поле

В = B

n

+ В

а

.

189

Если бы породы намагничивались только по направлению современного

геомагнитного поля, то существовали бы только положительные аномалии.

Намагниченность

I породы, как показали исследования, состоит из двух компонент:

I =

χ

B

совр

+ I

n

,

где

χ

B

совр

– индуктивная намагниченность, все равленная по современному полю

B

гда нап

совр,

,

χ

- е

и

е

n

т

магнитная восприимчивость, I

n

– стественная остаточная намагниченность,

которая, как впервые было показано Брюнесом и подтверждено последующими

исследованиями, не совпадает по направлению с современным полем может от него

отличаться на любой угол от 0 до 180

. Естественная остаточная намагниченность, как

правило, возникает во время образования породы, и возраст

I

0

n

практически одинаков с

возрастом породы. Отсюда был сделан вывод о том, что направление

I

n

горной породы

отражает направление древнего магнитного поля, которое существовало в то

геологическое время, когда образовалась данная порода.

В большинстве изверж нных горных пород

I по величине превышае

χ

B

совр

, и

поэтому направление аномального поля

В

а

определяется направлением I

n

, т.е.

направлением древнего магнитного поля. Следовательно, наличие отрицательных

аномал

оля, существовавшего

о вре

, что геомагнитное поле в

прошлые

ять.

В принятой модели поля легко определить современные географические

координаты древнего гео ьного осесимметричного

диполя геомаг тные

полюсы

совпадают с географическими полюсами. Пусть в древней породе, залегающей в точке

ий указывает на то, что они образовались в древнем поле, направление которого

было обратным по отношению к современному геомагнитному полю.

Наличие в породах естественной остаточной намагниченности

I

n

, величина и

направление которой отражает величину и направление древнего п

в мя образования породы, дает возможность изучать историю геомагнитного поля в

прошлые геологические эпохи. Такой косвенный метод изучения древнего магнитного

поля называется палеомагнитным.

Палеомагнитный метод базируется на двух основных предположениях.

Геофизическое предположение состоит в том

геологические эпохи было полем центрального осесимметричного диполя, каковым

является и основная часть современного поля. С физической точки зрения предполагается,

что естественная остаточная намагниченность

I

n

совпадает в среднем с направлением

древнего поля

B

др

, величина I

n

пропорциональна H

др

и в основном сохраняется в течение

многих тысяч и миллионов лет до наших дней. Эти предположения не очевидны, и при

каждом палеомагнитном исследовании их нужно провер

магнитного поля. В модели централ

нитные меридианы совпадают с географическими, а магни

Q(

λ

ϕ

,), вектор I

n

относительно современного поля определяется углами склонения D

др

и

наклонени Jя

ф ж др

др

. Тогда по ормуле (7.7) мо но определить евнюю географическую

широту φ

др

, на которой была данная порода в момент образования:

tgφ

др

= ½ tgJ

др

. (7.14)

Таким образом, из измерений компонент намагниченности

I

n

образца (эти

измерения проводятся, как правило, в лаборатории) мы определяем два важных

параметра: угол D

и широту φ .

др др

Воспользовавшись теоремами косинусов и синусов сферической тригонометрии,

получим следующие формулы для современных координат

00

,

λ

ϕ

древнего магнитного

полюса:

ϕ

ϕ

ϕ

sinsinsin

0

=

др

+

ϕ

ϕ

coscos

др др

, (7.15)

Dcos

190