Вестник Алтайской науки 2009 №03(06)

Подождите немного. Документ загружается.

Педагогика

61

ной продукции. Отсюда и основные при-

оритеты индустриального заказа для об-

разования – обучение и воспитание людей

с терпеливым характером, умеющих пре-

возмогать невзгоды; людей уживчивых,

склонных к сотрудничеству; людей под-

готовленных к аккуратному выполнению

инструкций, правил, регламентов; людей

с идентичным уровнем знаний и умений;

людей, лишенных самобытности и твор-

ческих устремлений. По этой причине

усилия учителей и преподавателей эпохи

«всеобщего образования» сосредоточива-

лись и продолжают сосредоточиваться не

на развитии позитивных задатков лич-

ности, а на преодолении имеющихся

у них недостатков. Небольшое число пря-

мых инноваций (от знания непосредст-

венно к новому полезному продукту), соз-

даваемых немногочисленной элитной

группой творцов (ученых и инженеров) и

активных творческих организаторов про-

изводства, было в принципе достаточно

для обеспечения устойчивого роста инду-

стриального производства и его произво-

дительности труда. Этот ресурс ныне

практически исчерпан, о чем многие пред-

ставители научно-образовательного со-

общества России в полной мере не осве-

домлены.

Новой экономике нужны иные ресур-

сы человеческой личности. Так, по дан-

ным известного опроса [12], следует, что

в 2020 г. будут, прежде всего, востребова-

ны работники, которые смогут сочетать

личное обаяние, креативность, гибкость,

коммуникабельность и умение быстро

разрешать проблемы. По этим данным

компаниями в работниках как никогда

будут цениться интеллект, способность

творить и уживаться в коллективе.

Таким образом, на первый план выхо-

дит другой социальный заказ, заказ «на-

сущной полезности» специальных зна-

ний, образования и воспитания, выра-

женный в новом целеполагании образо-

вания: подготовке большого числа людей

к умению разрешать возрастающий

спектр личных и профессиональных про-

блем путем созидания и продвижения

в жизнь полезных нововведений (иннова-

ций) [13]. В реальной практике основную

роль начинают играть нововведения осо-

бого рода – обратные инновации, полно-

стью меняющие роль людей знания и об-

разования. В них используется иная це-

почка этапов инновационного процесса не

от наличия нового знания, а на осознан-

ной новой потребности: наличие кризи-

са (проблемы) – осознание и артикуля-

ция новой потребности – поиск и нахо-

ждение нужных специальных знаний –

изготовление инновационного продук-

та – продвижение его к потребителям –

удовлетворение потребности – разре-

шение кризиса.

Именно этот вид нововведений явля-

ется в настоящее время самым важным

для развития, именно он определяет но-

вый социальный заказ для образования.

Определенные в «Современной модели

образования» [2] требования к развитию

способностей, умений и компетентностей

человека формирующегося созидательно-

го «инновационного общества» естест-

венным образом вытекают из приведен-

ного выше цикла «обратной инновации».

Наши исследования показывают, что для

подавляющего числа работников образо-

вания разного возраста и профессиональ-

ной направленности данная связь являет-

ся своеобразным «большим секретом».

Сам факт наличия такого «запечатанного

в документах секрета» является, на наш

взгляд, ключевой проблемой развития

инновационного общества в России и яв-

ным методическим просчетом разработ-

чиков новой модели образования, демон-

стрирующим их желание остаться в при-

вычной роли «внешнего, а не солидарного

управления» образованием.

Складывающаяся практика внешнего

управления проектами (в основном фи-

нансами, а не человеческими мотивами)

очень затратна как по ресурсам, так и по

времени, и противоречит основным зако-

нам психологии инновации: общее дело

должно созидаться сообща, оно должно

быть понятно и полезно всем; его твор-

цом и автором может и должен стать каж-

дый. Честный диалог необходим со всеми.

У каждого из нас есть своя потребность

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

62

в переменах образования, а не только у

власти и какой-то части бизнеса. Исполь-

зовать эту потребность необходимо уже

сейчас.

Перефразируя известный лозунг об-

разования эпохи ускоренного индустри-

ального развития СССР «Всем надо овла-

девать техникой!» (1934 г.), лозунгом опе-

режающего образования в наше время

должен стать лозунг «Всем надо овладе-

вать умениями созидать инновации!».

Очевидно, что очень распространенный

в развитых странах призыв «Твори инно-

вации или умри!» («Innovate or die!») тре-

бует гораздо большего, чем предлагаемый

нами лозунг. Однако нам представляется,

что в реальной жизни более уместен при-

зыв к освоению определенной культуры

(в данном случае инновационной), кото-

рую могут освоить многие, чем к кон-

кретным действиям, успешное выполне-

ние которых по силам лишь немногим,

тем, у кого это получается лучше, чем

у других. В этом легко убедиться, напри-

мер, на примере современного дома,

насыщенного множеством техники, с ко-

торой легко справляется любая домохо-

зяйка.

Овладение новым типом культуры

принципиально. Именно массовая инно-

вационная культура может стать основой

развития иного, инновационного мышле-

ния, не допускающего рассуждений в ка-

тегориях «все и так хорошо». В инноваци-

онном творчестве требуется умение не

обсуждать, а видеть, воспринимать и раз-

решать реальные проблемы общества,

экономики, экологии и человека. Данная

установка является мировоззренческой.

Она должна составлять картину мира

большинства населения и способствовать

поддержке необходимых волн обновле-

ния экономики и общества. Изменение

сознания большинства населения страны

становится самой основной проблемой

обновляющегося опережающего образо-

вания. Его важнейшими чертами должны

стать:

1. Ускоренная адаптация иного опыта.

2. Поощрение создания большого числа

полезных нововведений (инноваций).

3. Новая роль образования: массовое со-

зидание человека нового общества

с новыми знаниями, умениями и ком-

петентностями.

Ключевое звено здесь – человек, в ру-

ки которого передается судьба страны и

формирование желанного будущего – это

учитель [1]; площадка формирования но-

вого человека будущего, способного про-

тивостоять угрозам и проблемам, – целе-

направленное опережающее образование.

Образование ради «созидательного

капитала». Как показано выше, основной

целью пока многим не раскрывшегося но-

вого проинновационного образования яв-

ляется не традиционная передача новым

поколениям накапливающегося знания,

а созидание большого числа людей дейст-

вия, способных не только обсуждать, но и

успешно решать проблемы прошлого и

будущего; людей, которые смогут управ-

лять в своих интересах глобализацией и

своей судьбой. Таким образом, целью об-

новленного образования становится не

подготовка специалистов к работе «инно-

вационного уклада», а более широкая:

массовая подготовка универсальных ра-

ботников и членов будущего инноваци-

онного общества, людей с высоким чело-

веческим, социальным и культурным ка-

питалом: творцов и организаторов с вос-

требованными новыми личностными ка-

чествами – критическим мышлением,

творческими способностями; умением ис-

кать и находить нужные знания, большой

смелостью, изобретательностью, опти-

мизмом, работоспособностью и уверенно-

стью в себе; готовыми идти на риск и об-

ладающих высоким уровнем солидарно-

сти и альтруизма [14].

Конкурентоспособность страны впер-

вые начинает определяться количеством

людей, реально готовых к конкурентной

борьбе, способных к генерации и реализа-

ции новшеств [15]. Нам представляется

весьма важным начать говорить о сумме

двух важнейших капиталов – научном и

предпринимательском, как едином «со-

зидательном капитале». В этом новом

позитивном для российских жителей об-

разе может быть, наконец, найден тот не-

Педагогика

63

обходимый компромисс людей науки и

инновационных предпринимателей, вос-

требованных временем. Главным качест-

вом инновационного предприниматель-

ского сообщества являются, как утвер-

ждал автор теории инновационного раз-

вития Й. Шумпетер, «креативность, по-

требность в инновациях и способность

к их внедрению». Опережающее образо-

вание должно помочь найти таких людей,

поддержать и развить их способности.

Объективная реальность такова, что

в глобальной конкуренции преуспевать

будет та страна, которая будет способна

быстрее и качественнее реализовывать

свой полноценный проект будущего: мас-

совое «производство» людей нового вре-

мени. В настоящее время можно говорить

о глобальном переделе человеческих ре-

сурсов мира, означающем жесткую кон-

курентную борьбу отдельных государств

за преимущественное обладание интел-

лектуально одаренными и нравственно

развитыми людьми, – потенциальными

носителями нового успеха и процвета-

ния. Именно это является истинной

главной задачей опережающего образо-

вания, которая в Модели современного

российского образования сказана прак-

тически неслышным шепотом, а ситуа-

ция требует бить во все колокола и гово-

рить об этом везде в полный голос.

В первую очередь следует честно и от-

крыто сказать это людям образования.

И не только сказать, но и заключить, мо-

жет быть впервые в истории России,

с ними общественный договор о совме-

стном пути к этой цели.

Созидание нового образования –

большая командная работа. Бесспорная

цель развития страны без катастроф и

поражений может стать основой отказа от

узкопрофессионального мессианства, эго-

изма и сложившейся практики выжива-

ния любой ценой и началом нового отсче-

та времени овладения разными группами

интересов «великим искусством объеди-

няться». Лишь так возможно появление и

устойчивого целеполагания для образо-

вания и отчетливое видение будущего,

столь важное для настоящего.

Исторический компромисс как по-

вестка дня. Принципиальная особен-

ность инновационной деятельности со-

стоит в том, что в ней главным дейст-

вующим лицом является не сам творец

идеи, а человек, организующий иннова-

ционный цикл – организатор, носящий

часто разные имена – инновационный

менеджер, антрепренер, инновационный

предприниматель. Отсутствие целостно-

го восприятия инновационного про-

цесса и самой цели массового производ-

ства инноваций в современном мире яв-

ляется основной методологической

проблемой нашего образования. Вопро-

сом дня становится вопрос: возможно ли

в короткое время совершить переход от

установки большинства людей россий-

ской науки и образования «Высокая нау-

ка ради науки и образования» (известные

парадигмы Гумбольдта и Бора) к непри-

вычной для многих установке инноваци-

онного творчества: «Знания ради блага

людей и решения их острейших про-

блем!» (парадигма известных ученых

ХIХ в. Либиха и Пастера, целенаправлен-

но искавших полезные знания для устра-

нения угроз голода и массовых эпиде-

мий).

Эти установки крайне разнонаправ-

ленны как по целеполаганиям, так и по

методам оценивания достигнутого ре-

зультата. В первом случае результат на-

учного поиска оценивается самим науч-

ным сообществом, во втором – рынком,

финансовой интеллектуальной прибы-

лью. Различие пространств оценивания

приводит к тому, что эти два вида дея-

тельности фактически во многом являют-

ся конкурентными культурами с отчетли-

во выраженным конфликтом интересов и

борьбой за ресурсы.

В инновационном обществе высокий

уровень угроз «снимает» этот конфликт,

потому что «инновационная команда об-

щей цели», по образному выражению Пи-

тера Друкера, должна быть «хирургиче-

ской командой скорой помощи», целью

которой является «спасение больного»

(разрешение кризиса, решение общепо-

лезной проблемы).

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

64

Формирование необходимого корпуса

инновационных предпринимателей воз-

можно лишь путем ускоренного развития

проинновационного образования в стра-

не. Создание «критической массы» спо-

собных к совместной командной работе

творцов и организаторов для грядущего

инновационного общества России стано-

вится ключевым вопросом развития

страны. Именно эти люди в состоянии

помочь России выйти из исторической

колеи догоняющего развития и обрести

достойное будущее.

Библиографический список

1. Образование для инновационных обществ

в XXI веке: Заявление руководителей восьми

ведущих стран мира, принятое на саммите G8

в Санкт-Петербурге 16 июля 2006 года. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.kremlin.ru/interdocs/2006/07/16/1744ty

2. Современная модель образования, ориен-

тированная на решение задач инновационно-

го развития экономики. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/

files/materials/4674/avgust08.doc

3. Москвич, Ю.Н. Творцы и созидатели нового

мира: откуда пришли и куда держат путь /

Ю.Н. Москвич // Осмысление глобального

мира: коллективная монография. – Вып. 1 –

Красноярск, 2007.

4. Москвич, Ю.Н. Инновационное общество

как реальность: ожидание чуда и новые тре-

воги / Ю.Н. Москвич // Новая социальная ре-

альность глобального мира: кол. моногра-

фия. – Вып. 3. – Красноярск, 2008.

5. Drucker, Peter F. Post-capitalist society / Peter

F. Drucker // Harper Business. – 1994.

6. Друкер, Питер Ф. Посткапиталистическое

общество / Питер Ф. Друкер // Постиндустри-

альная волна на Западе. – М., 1999.

7. Обама, Б. Мы вернем науке подобающее

значение / Б. Обама. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://polit.ru/science/2009/

05/22/obama_print.html

8. Москвич, Ю.Н. Интеллектуальный творче-

ский класс – новая сила развития России /

Ю.Н. Москвич // Интеллект, ментальность и

духовность в глобальном мире: кол. моногра-

фия. – Вып. 2. – Красноярск, 2008.

9. Юрьев, А.И. Финансовый капитал – форма

прошлого, человеческий капитал – форма бу-

дущего / А.И. Юрьев // Санкт-Петербургский

университет. – 2007. – №8. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.spbumag/

nw/ru/2007/08/18/shtml

10. Тоффлер, Э. Революционное богатство /

Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. – М., 2008.

11. Национальный доклад «Инновационное

развитие – основа модернизации экономики

России», апрель 2009 года. [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://

www.sistema.ru/

12. Результаты экспертного опроса 1650 ге-

неральных директоров крупных междуна-

родных компаний Международного исследо-

вательского центра The Economist Intelligence

Unit в 2008 году. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.kellyservices.ru

13. Москвич, Ю.Н. Креативный класс России

как основа инновационной экономики: со-

стояние и перспективы / Ю.Н. Москвич //

Интеллектуальные ресурсы: оценка и вовле-

чение в хозяйственный оборот: Материалы

Всероссийской науч. конф. – Красноярск,

2006.

14. Москвич, Ю.Н. Образование на пути к но-

вым берегам: курс на сотворение человека

нового мира / Ю.Н. Москвич // Психологиче-

ская наука и практика образования: совре-

менные тенденции: Материалы II Всероссий-

ской научно-практической конференции. –

Красноярск, 2008.

15. Стратегическая психология глобализации:

Психология человеческого капитала: Учеб.

пособие. – СПб., 2006.

16. Москвич, Ю.Н. Мир ценностей человека

«общества знания»: новый синтез / Ю.Н. Мо-

сквич // Проблемы становления и развития

национального самосознания: сб. статей. –

Вып. 3 – Улан-Удэ, 2007.

Педагогика

65

УДК 373.1.02

ВАЛЕОУСТАНОВКИ ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.Н. Овсиевская, Н.С. Тимченко

Ключевые слова: здоровьесберегаю-

щее образование, здоровьесберегаю-

щая дидактическая система, валеоло-

гический подход.

Первая половина 90-х гг. XX в. ознаме-

новалась кардинальным переосмыслени-

ем образовательно-воспитательной кон-

цепции в рамках гуманистической педаго-

гики (А.Г. Асмолов, О.С. Газман, И.Б. Кото-

ва, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, И.С. Яки-

манская и др.). Личностно ориентирован-

ный подход представляет собой этикогу-

манистический феномен, отстаивающий

идеи уважения личности ребенка, парт-

нерства, сотрудничества субъектов учеб-

ного процесса, индивидуализации обра-

зования. Эти идеи определили формиро-

вание нового направления в области пе-

дагогической технологии – стохастиче-

ского, заключающегося в признании ве-

роятностного характера образовательно-

го процесса, внимании к субъектности

ученика. Внедрение личностно-ориенти-

рованных педагогических технологий по-

зволило, с одной стороны, оптимизиро-

вать учебный процесс, повысить качество

подготовки, с другой, обратить внимание

на укрепление здоровья учащихся путем

их адаптации к постоянно меняющимся

физиологическим, психологическим, со-

циальным нагрузкам, сохранять высокий

уровень умственной и физической рабо-

тоспособности, регулировать психоэмо-

циональные реакции в стрессовых ситуа-

циях, предупреждать дидактогенные со-

стояния.

Гуманизация образования как сис-

темная целевая установка влечет за со-

бой признание культуросообразности

образовательного процесса. Культуросо-

образное образование предполагает вос-

производство «целостного» человека, ко-

торый является «целью», а не «средст-

вом» как при знаниевом подходе. Важ-

нейшим элементом базовой культуры

личности ребенка является его культура

здоровья, поэтому не случайно переход

к личностно ориентированному обуче-

нию сопровождается формированием и

развитием валеологического подхода

к обучению (В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина,

Г.К. Зайцев, Л.Г. Татарникова и др.). В ос-

нове валеологического подхода к процес-

су обучения лежит идея самоценности

(приоритетности) здоровья, которое яв-

ляется основополагающим компонентом

личности. Валеологический подход ак-

центирует внимание педагога на зоне

ближайшего развития ребенка («педаго-

гика здравого смысла» А.А. Леонтьева,

«педагогика сотрудничества» Ш. Амона-

швили). В идеале образовательный про-

цесс должен обеспечивать удовлетворе-

ние базовых (доминирующих) потребно-

стей ребенка, а учение, являясь средст-

вом удовлетворения базовых потребно-

стей, способствовать его индивидуаль-

ному гармоничному развитию и росту

у него резервов здоровья.

Несмотря на то, что здоровье, наряду

с понятиями «жизнь», «личная безопас-

ность», «образование», «благосостояние»,

принадлежит к числу универсальных цен-

ностей человека, в настоящее время не

сформировано единого представления

о его сущности. Опираясь на трактовки

здоровья, данные учеными в разное вре-

мя (В.П. Казначеев, Н.М. Амосов, И.И. Брех-

ман, В.В. Колбанов, А.Г. Щедрина и др.),

можно выделить ряд признаков - опреде-

лений здоровья: отсутствие болезни;

нормальное функционирование организ-

ма; динамическое равновесие организма

с факторами окружающей среды; способ-

ность к нормальному функционированию

в обществе; полное физическое, духовное,

умственное, социальное благополучие;

возможность приспосабливаться к посто-

янно меняющемуся миру.

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

66

Наиболее полным нам представляется

определение А.Г. Щедриной, рассматри-

вающей здоровье с позиций системного

подхода как «целостное многомерное ди-

намическое состояние (включая его пози-

тивные и негативные показатели) в про-

цессе реализации генома в условиях кон-

кретной социальной и экологической

среды, позволяющее человеку в различ-

ной степени осуществлять его биологиче-

ские и социальные функции» >1@. По сути,

синонимом термина «здоровье» стано-

вится понятие «жизнеспособность», а бо-

лезнь может трактоваться как негативная

часть здоровья в целостной его интерпре-

тации. Многомерность индивидуального

здоровья, его целостность определяются

различными системами, участвующими

в поддержании конкретного состояния,

уровня здоровья, которые сами по себе

также являются ценностями, интегрально

отражающими какую-либо сторону здо-

ровья; они связаны между собой, взаимо-

зависимы и могут быть выражены коли-

чественно и качественно.

Одно из основных противоречий со-

временной российской школы состоит

в том, что, с одной стороны, происходит

интенсификация процесса обучения, ко-

торая является ответом на вызовы ин-

формационного общества, с другой – па-

дение качества здоровья учащихся как

фактора, обеспечивающего плодотворное

усвоение содержания образования. Созда-

ваемые программы обучения совершенно

не учитывают тот факт, что в школу при-

ходит учиться около 13% здоровых детей,

при этом количество медицинских диаг-

нозов в разы превышает фактическое ко-

личество учащихся. Состояние здоровья

современного поколения школьников

требует особого внимания, а формирова-

ние и развитие у них культуры здоровья

становится императивом образователь-

ного процесса.

Реализация данной цели вариативна:

во-первых, это изменение содержания об-

разования за счет увеличения удельного

веса материала, касающегося вопросов

здоровья и болезни, а также факторов,

влияющих на них; во-вторых, это измене-

ние организационно-педагогической со-

ставляющей образовательного процесса.

Формирование культуры здоровья уча-

щихся осуществляется через уроки так

называемого здоровьеориентированного

цикла, куда можно отнести физкультуру,

биологию, основы безопасности жизне-

деятельности, естествознание, человеко-

ведение, психологию. Современный Ба-

зисный план, согласно исследованиям

Б.Г. Мещерякова >2@, отводит на изучение

человека от 1 до 5% учебного времени.

Понятно, что на изучение здоровья чело-

века времени приходится еще меньше.

Увеличение объема учебного материала

по данной проблематике на практике спо-

собно принести больше вреда, чем поль-

зы, учитывая перспективы роста нагрузки

на здоровье учащихся.

Более продуктивным представляется

перенесение акцента с обогащения со-

держания образования информацией ва-

леологического характера на трансфор-

мацию организационно-педагогических

факторов обучения. На этом пути возни-

кают дополнительные ресурсы развития

культуры здоровья учащихся в виде при-

влечения валеологического потенциала

содержания различных учебных пред-

метов, осуществления внеклассной здо-

ровьесберегающей деятельности педаго-

гов. Организационно-педагогическими

составляющими процесса обучения явля-

ются современные технологии обучения;

педагогический стиль работы учителя;

реализация воспитательной установки на

здоровый образ жизни, предполагающая

соответствующую организацию образо-

вательного пространства жизнедеятель-

ности школы и характер психологической

поддержки, медицинской помощи; сани-

тарно-гигиенические условия обучения

и другие.

Здоровьесберегающий потенциал

школьной системы в определенной сте-

пени увеличивало присутствие в ней ва-

леологической службы, в чью задачу вхо-

дило здоровьеохранное сопровождение

учебного процесса. В ситуации изъятия из

перечня специальностей профессии ва-

леолога, и как следствие этого, сокраще-

Педагогика

6

7

ния педагогов-валеологов в школах, имен-

но учитель становится ключевой фигурой

формирования и развития культуры здо-

ровья учащихся. Для достижения им успе-

хов в этом процессе сам учитель должен

иметь сформированную установку на вос-

приятие здоровья как личностной и соци-

альной ценности. Вне этого невозможно

выстроить собственную здоровьесбере-

гающую дидактическую систему (ЗДС).

Она представляет собой упорядоченную

совокупность целей, содержания, способов

и результатов взаимосвязанной деятель-

ности учителя и учащихся, направленную

на обучение, воспитание и развитие

школьников, сохранение, укрепление и

формирование их здоровья.

Перестройка ценностно-смысловых

ориентаций педагогов, смещение акцен-

тов в сторону развития сущностных сил

ребенка при условии сохранения его здо-

ровья способны создать качественно но-

вую ЗДС учителя. Проведенное нами ис-

следование среди учителей школ г. Бар-

наула показывает, что степень их вклю-

ченности в процесс развития ЗДС не зави-

сит ни от педагогического стажа, ни от

преподаваемого предмета, а целиком и

полностью базируется на личностных ус-

тановках. Далеко не все педагоги одно-

значно положительно воспринимают

идею развития ЗДС. В настоящее время

это, скорее, дело учителей - подвижников.

Переведение процесса развития ЗДС учи-

теля из зоны экспериментирования в со-

циально-педагогическую практику, а бо-

лее широко сама перспектива развития

здоровьесберегающего обучения, требуют

создания системы управления развитием

ЗДС учителя. Первый этап на этом пути

связан с диагностикой ценностного от-

ношения педагогов к здоровью.

В рамках проведенного в Барнауле

эмпирического социологического иссле-

дования (весна 2006 г.), посвященного

изучению отношения жителей города к

своему здоровью и оценки ими регио-

нальной системы здравоохранения, была

выделена группа респондентов, занятых

педагогической деятельностью (N = 79

чел.). Случайность самого подбора рес-

пондентов, а также отсутствие прямой

связи между изучаемой проблемой и те-

матикой анкеты позволяют высоко оце-

нивать уровень искренности ответов уча-

стников опроса. Оставляя вне анализа со-

циально-демографические характеристи-

ки педагогов, представим лишь их уста-

новки в отношении здоровья как лично-

стной ценности.

Отношение к здоровью, согласно точ-

ке зрения Л.В. Куликова, представляет со-

бой систему избирательных связей лич-

ности с различными явлениями окру-

жающей действительности, способст-

вующих или, наоборот, угрожающих здо-

ровью людей, а также определенную

оценку индивидом своего психического и

физического состояния >3@. Валеоустанов-

ка личности включает в себя три основ-

ных элемента: когнитивный, эмотивный

и поведенческий компоненты.

Когнитивный элемент вбирает в себя

сформированные под воздействием раз-

ного рода факторов представления о здо-

ровье, условиях и мерах по его поддержа-

нию и развитию, критерии различения

здорового состояния и состояния болезни

и т. д. Компетентность личности в вопро-

сах здоровья, с одной стороны, является

отражением индивидуального уровня

восприятия здоровья как ценности, с дру-

гой – показателем гигиенической культу-

ры той социальной общности (группы,

общества), в рамках которой происходила

социализация данной личности. Эмотив-

ный компонент связан с переживаниями

человеком своего здоровья или нездоро-

вья, а в ситуациях болезни с эмоциональ-

ными состояниями, вызванными ухудше-

нием физического или психического са-

мочувствия человека. Поведенческий

компонент обнаруживает специфику ак-

тивности личности в отношении здоро-

вья: общую «тенденциозность» поведе-

ния, выраженную в крайних вариантах

в готовности либо всемерно сохранять,

либо безудержно потреблять ресурсные

возможности организма; степень привер-

женности здоровому образу жизни, ти-

пичные модели поведения в случае ухуд-

шения здоровья.

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

68

В оценке состояния собственного здо-

ровья мнения респондентов распредели-

лись практически поровну между пози-

тивным (варианты «хорошее» и «скорее

хорошее») и негативным (варианты «пло-

хое» и «скорее плохое») полюсами отве-

тов. Об адекватности этой самооценки

свидетельствует ее сопоставление с та-

кими объективными характеристиками,

как наличие хронических заболеваний

или инвалидности у участников опроса.

Так, качество здоровья оценивается ниже

среди респондентов, имеющих реальные

проблемы со здоровьем. На этом фоне

нельзя не отметить парадоксальности

представлений педагогов о статусе здоро-

вья в системе личных ценностей: чем хуже

состояние здоровья у опрашиваемых, тем

чаще они обозначают здоровье как цен-

ность неприоритетного значения, рядо-

положенную с такими ценностями, как

материальное благополучие, хорошая се-

мья, интересная работа и т. д. До абсо-

лютного значения (вариант «здоровье –

самая главная ценность человеческой

жизни») ценность здоровья поднимается

лишь в той группе респондентов, которые

оценивают свое здоровье как однозначно

плохое. Интерпретировать полученные

данные следует, вероятно, в том смысле,

что если включены компенсаторные ме-

ханизмы организма и они дают возмож-

ность не изменять до поры до времени

привычный ритм и наполненность жизни,

то в сознании человека не происходит

смещения здоровья из разряда инстру-

ментальных ценностей в разряд терми-

нальных.

Постоянное внимание к собственному

здоровью отмечает пятая часть респон-

дентов, для почти половины из участни-

ков опроса характерно не стратегически

ответственное отношение к здоровью,

а ситуативная реакция на состояние не-

здоровья (вариант «только когда забо-

лею»). Причем такой подход свойственен

респондентам независимо от объектив-

ных показателей их здоровья в целом. Эту

негативную тенденцию подтверждает

информация о причинах обращения педа-

гогов в медицинские учреждения. Только

17,1% респондентов посещают врача с це-

лью медицинской профилактики, хотя

этот показатель несколько выше, чем по

всей выборке (13,3%). С другой стороны,

педагоги реже других участников опроса

обращаются за медицинской помощью

в связи с легким недомоганием, но чаще

по поводу серьезных проблем со здоровь-

ем.

Еще более удручающую картину дают

ответы на вопрос о частоте посещения

педагогами медицинских учреждений.

Самыми распространенными здесь отве-

тами являются варианты «раз в год»

(25,7%), «вообще не посещал врача в те-

чение года» (28,6%). При этом имеет ме-

сто лишь незначительное расхождение

в ответах в подгруппах респондентов, вы-

деленных по критерию наличие / отсут-

ствие хронических заболеваний. Иными

словами, посещение медучреждений – это,

скорее, исключение, чем правило. Опре-

деленную роль в этом играет дисфунк-

циональность социального института

здравоохранения, нарастающая по мере

осуществления кардинально меняющих

структуру организации медицинской по-

мощи реформ.

В качестве причин, делающих нежела-

тельным обращение в медицинские

структуры, даже если это необходимо, пе-

дагоги называют большие временные за-

траты, сложности с доступом к медицин-

ским специалистам, отсутствие финансо-

вых средств для того, чтобы следовать

врачебным предписаниям (лекарственное

лечение, дополнительная диагностика и

консультирование). Особо заметим, что

позиция педагогов по этим основаниям

более выраженная, чем у представителей

других профессий. Действительно, мате-

риальное положение работников образо-

вательных учреждений не просто сказы-

вается на их финансовых возможностях,

в том числе в решении вопросов, связан-

ных с поддержанием здоровья или его

улучшением, но вынуждает педагогов ин-

тенсифицировать свои трудовые нагруз-

ки, сокращать время на восстановление

физических и психических сил, что созда-

ет дополнительные угрозы для здоровья.

Педагогика

69

Для характеристики валеоустановок

педагогов следует проанализировать их

представление о факторах, влияющих на

здоровье человека (таблица). Полученные

ответы свидетельствуют о наличии экс-

тернального локуса контроля, для кото-

рого присуще смещение ответственности

за состояние своего здоровья с самой

личности на внешние обстоятельства, не

подвластные ее прямому воздействию.

Медико-социальные факторы в совокуп-

ности более весомы по сравнению с обра-

зом жизни как субъективным, психологи-

ческим фактором, выбор которого отра-

жает меру индивидуальной ответствен-

ности за качество и продолжительность

собственной жизни.

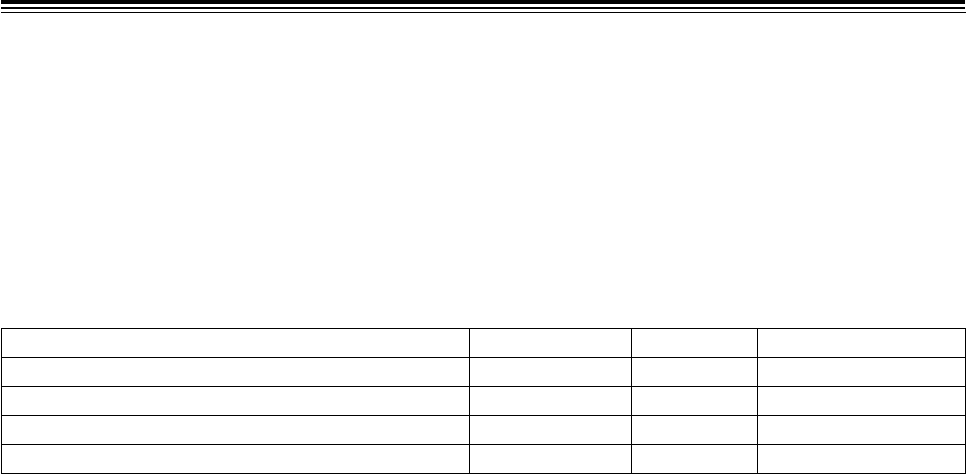

Факторы, влияющие на здоровье

Факторы здоровья педагоги выборка нормативы ВОЗ

Состояние окружающей среды 24% 27% 25%

Наследственность 28% 24% 15-20%

Образ жизни 29% 29% 50-55%

Состояние системы здравоохранения 19% 21% 8-10%

Таблица позволяет сопоставить пред-

ставления педагогов как отдельной груп-

пы респондентов, горожан, а также пред-

ложенную Всемирной организацией здра-

воохранения своеобразную «формулу

здоровья». Основные различия касаются

не мнений педагогов и представителей

других групп горожан; при их практиче-

ски полном совпадении фиксируется за-

метное расхождение с идеальной конст-

рукцией. Педагоги неосознанно воспроиз-

водят социокультурную матрицу отноше-

ния россиян к своему здоровью, которая

явилась результатом действия разного

рода факторов: природно-климатических

особенностей российской цивилизации,

культурно-исторических событий и пово-

ротов в судьбе страны. Так, например, ес-

ли не на формирование, то на поддержа-

ние инфантильного отношения граждан к

вопросу сохранения собственного здоро-

вья в известной мере повлияла реализуе-

мая советским здравоохранением патер-

налистская модель, когда государство

брало на себя решение проблем здоровья

и болезни своих граждан.

Ответственное отношение к здоровью

включает в себя не только установку на

бережное отношение к дарованным при-

родой ресурсам, но и активистскую пози-

цию, нацеленность на творение собствен-

ного здоровья. Среди респондентов вера

в возможность изменить свое здоровье

к лучшему (51,7%) сочетается с неверием

людей в свои силы (45,7%). При кажущем-

ся равновесии модусов отношения к пер-

спективам улучшения здоровья новые

нюансы возникают при сопряжении этих

модусов с объективными характеристи-

ками состояния организма. Оказалось, что

вера в позитивные результаты здорового

образа жизни коррелирует с высокой са-

мооценкой функциональности организма

и, наоборот, чем хуже здоровье, тем

меньше веры в плодотворность усилий по

его развитию. Тем самым здоровье как

динамичное состояние в сознании рес-

пондентов имеет обращенность не к по-

зитивному полюсу, связанному с идеей

приращения здоровья, а к негативному,

воплощенному в концентрации усилий на

его сохранение.

Здоровый образ жизни определяет

границы рационально выстроенной жиз-

ненной стратегии, следование которой

позволяет личности не нанести урона

своему здоровью, не растратить его. Сре-

ди различных направлений здоровьесбе-

регающих моделей поведения домини-

руют те, которые можно отнести к пас-

сивным формам – это полноценный сон и

отдых, исключение вредных привычек,

ориентация на нормы рационального пи-

тания, профилактические медицинские и

парамедицинские процедуры. Особо от-

метим, что педагоги, погруженные в пси-

хологически насыщенную деятельность,

достаточно редко используют психоло-

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

70

гические методы саморегуляции. В неоп-

ределенной, динамической среде педаго-

гической коммуникации умение создать

правильный психологический настрой на

эффективное общение, снять возникаю-

щее напряжение являются не только ус-

ловием бесконфликтного взаимодейст-

вия, но и сохранения психологического

комфорта учащихся, бережного отноше-

ния к их здоровью. Активистский модус,

представленный физическими и спор-

тивными нагрузками, как и следовало

ожидать, не обладает высокой привлека-

тельностью для респондентов.

Выделив среди респондентов-педаго-

гов две подгруппы по критерию веры /

неверия в возможность приращения здо-

ровья и проанализировав структуру от-

ветов внутри них, не было выделено спе-

цифики, которая гипотетически могла

быть в группе позитивно настроенных

в отношении изменения здоровья рес-

пондентов. На фоне других групп педаго-

ги в реализации различных составляю-

щих здорового образа жизни имеют ряд

особенностей, а именно: они больше

склонны к пассивным формам отдыха,

чаще избегают физической активности,

значительно реже прибегают к оздоро-

вительным процедурам.

В контексте анализируемой проблемы

полученная информация позволяет осоз-

нать степень неблагополучия в сфере

здоровья самих педагогов, обнаружить

противоречие в представлении о высоком

статусе здоровья и реализуемых моделях

поведения педагогов в отношении собст-

венного здоровья. Вряд ли может быть

эффективным в поддержании и убеди-

тельным в воспитании позитивного от-

ношения учащихся к здоровью педагог, не

имеющий устойчивых личностных валео-

установок. Продвижение образа здоровья

как основы культуры здоровья учащихся,

осуществление педагогических техноло-

гий, не наносящих ущерба их психологи-

ческому и физическому состоянию, тре-

буют целенаправленных усилий как са-

мих педагогов, так и организаторов обра-

зовательного процесса по развитию здо-

ровьесберегающего образования.

Библиографический список

1. Щедрина, А.Г. Понятие индивидуального

здоровья – центральная проблема валеологии

/ А.Г. Щедрина. – Новосибирск, 1996.

2. Мещеряков, Б.Г. Утопические размышления

о гуманитарном образовании / Б.Г. Мещеря-

ков // Человек. – 1996. – №6.

3. Куликов, Л.В. Психогигиена личности. Во-

просы психологической устойчивости и пси-

хопрофилактики / Л.В. Куликов. – Спб., 2004.

УДК 378.046.4:004.588

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Т.Н. Райских

Ключевые слова: система повышения

квалификации, информационно-ком-

муникационные технологии, цифро-

вые видеоматериалы, видеозадания.

Непрерывное профессиональное обра-

зование руководителей образовательных

учреждений – сложный, многоаспектный

процесс, следующий своей внутренней

логике и имеющий индивидуально-

своеобразную траекторию. Его динамика

состоит в том, что, с одной стороны, он

предельно социален, с другой, – индиви-

дуален, а потому и должен обеспечивать

самостоятельное конструирование каж-

дым обучающимся образовательного

маршрута с учетом профессиональных

потребностей, проблем, интересов, выбо-

ра наиболее приемлемых для себя форм и

темпов его реализации.

В условиях модернизации образова-

ния система непрерывного профессио-