Вестник Алтайской науки 2009 №03(06)

Подождите немного. Документ загружается.

Педагогика

71

нального образования должна носить

опережающий характер, быть ориентиро-

ванной на будущее развитие современной

школы, обеспечивать карьерный и лично-

стный рост специалиста. В этих условиях

актуализируется потребность непрерыв-

ного обновления тематического и процес-

суально-деятельностного содержания,

поиск концептуальных подходов к разра-

ботке и использованию новых форм и ме-

тодов, технологий обучения, многовек-

торных моделей повышения квалифика-

ции.

Полагаем, что одним из перспектив-

ных направлений совершенствования

системы повышения квалификации явля-

ется разработка и использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). Современные ИКТ способны

вовлечь обучающихся в непрерывный

процесс познавательной деятельности,

предусматривающий наряду с традици-

онными и дистанционные формы повы-

шения квалификации.

Анализ современных исследований по

проблемам информатизации образования

[1; 2; 3 и др.] свидетельствует о том, что

ИКТ позволяют:

- нелинейно структурировать содер-

жание электронного учебного мате-

риала, создавать многомерные и

многовариантные системы возмож-

ных логико-смысловых переходов

между элементами разнородной ин-

формации;

- визуализировать с помощью компь-

ютера информацию об изучаемом

процессе, явлении (наглядно пред-

ставить на экране объект, его со-

ставные части или модели, процессы,

в том числе скрытые в реальном ми-

ре, графически интерпретировать

исследуемые закономерности изу-

чаемых явлений в динамике);

- обеспечить динамичный доступ к

информации, позволяющей практи-

чески мгновенно переходить к раз-

личным информационным фрагмен-

там с помощью специальных средств

(меню, функциональные клавиши,

многооконный интерфейс и др.);

- осуществить компьютерное модели-

рование исследуемых объектов, их

отношений, явлений, процессов, про-

текающих как реально, так и «вирту-

ально», с помощью математической,

информационно-описательной, на-

глядной модели адекватно ориги-

налу;

- обеспечить удаленный доступ к ин-

формационным ресурсам локальных

и глобальных компьютерных сетей,

установить взаимосвязь в реальном

времени между пользователями;

- автоматизировать процессы вычис-

лительной, информационно-поиско-

вой деятельности, информационно-

методического обеспечения, контро-

ля результатов усвоения и другое.

Обеспечение доступа к информаци-

онным ресурсам единого региональ-

ного образовательного пространства

и глобальной сети, проведение сете-

вых консультаций, форумов, созда-

ние виртуальных профессиональных

сообществ, организация теле- и ви-

деоконференций, разработка и вне-

дрение электронных учебно-мето-

дических комплексов, мультимедий-

ных презентаций, контролирующих

программ создают предпосылки для

совершенствования традиционных и

дистанционных форм повышения

квалификации руководителей обра-

зовательных учреждений.

Рассмотрим один из аспектов проек-

тирования содержания ИКТ для совер-

шенствования системы повышения ква-

лификации путем включения динамиче-

ской наглядно-образной визуализации,

отображаемой при помощи цифровых ви-

деоматериалов. Включение в содержание

ИКТ такого рода наглядности требует

реализации проблемной стратегии не-

прерывного профессионального образо-

вания. Это связано с тем, что цифровые

видеоматериалы используются не только

с целью иллюстрации теоретических по-

ложений, но и для постановки визуаль-

ных заданий и организации деятельности

слушателей. Рассмотрим различные типы

такого рода видеозаданий.

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

72

Задания первого типа предполагают

ответы слушателей на проблемные во-

просы, сформулированные тьютором или

предлагаемые компьютером по опреде-

ленной видеоситуации. Особо важным

при конструировании заданий подобного

рода является отбор видеоматериалов,

демонстрирующих столкновение различ-

ных точек зрения на отдельные управ-

ленческие проблемы и инновации. Анализ

таких видеосюжетов, попытка слушателя

обоснованно присоединиться к той или

иной позиции нередко обнаруживают ог-

раниченность профессионального опыта,

позволят анализировать управленческие

решения с разных позиций, открывать

для себя новые смыслы и ценности про-

фессиональной деятельности, принимать

нестандартные управленческие решения.

В качестве второго типа заданий нами

выделен особый класс проблемных видео-

ситуаций, которые условно можно назвать

«экстремальными». Включение такого ро-

да заданий в содержание ИКТ позволяет

реализовать их возможности по формиро-

ванию созидательного мышления, создает

предпосылки мобилизации профессио-

нальных знаний и управленческого опыта.

Эти ситуации характеризуются тем, что

демонстрируемые события носят стрессо-

генный характер, ставят под угрозу авто-

ритет руководителя, требуют принятия

оптимального управленческого решения

в условиях дефицита времени, отсутствия

объективной информации, конфликтных

ситуациях. В подобных обстоятельствах

руководителю необходимо проявить на-

ходчивость, творчество, предложить не-

стандартное профессиональное решение,

направленное на перестройку деструктив-

ного сознания и поведения подчиненных.

Работа с видеозаданиями такого рода

в сознании обучающегося отражается

в виде острого логического противоречия,

побуждает профессиональное мышление

к движению, действию, обнаруживает

внутренние резервы профессионально-

личностного развития руководителя.

В процессе использования ИКТ в сис-

теме повышения квалификации руково-

дителей образовательного учреждения

проблемная ситуация зарождается всякий

раз, когда перед ними возникает необхо-

димость получить новое информационное

или процедурное знание, которое рожда-

ется в процессе перестройки усвоенной

информации или принципов действия.

Таким образом, источником профессио-

нально-личностного развития слушателя

выступает информационный «вакуум»,

вызывающий потребность в новых зна-

ниях, приобретении профессионального

опыта, которые бы позволили преодолеть

образовавшийся барьер понимания и

принятия управленческого решения.

Этап самостоятельного усмотрения

руководителем управленческой пробле-

мы является одним из важных при ис-

пользовании ИКТ. «Первый признак мыс-

лящего человека – это умение видеть

проблемы там, где они есть» (С.Л. Рубин-

штейн). Если проблема обнаружена самим

руководителем, то ее решение протекает

на более высоком уровне мыслительной

активности, обостряет способность

взглянуть на предмет исследования с раз-

личных сторон, в различных связях с дру-

гими явлениями и процессами. Более то-

го, и сама управленческая проблема обре-

тает для него при этом личностную зна-

чимость. Поэтому возникает необхо-

димость выделить третий тип видеозада-

ний, требующих от руководителя само-

стоятельного усмотрения и формулиро-

вания управленческой проблемы на осно-

ве анализа видеоситуации, исследования

возможных способов ее решения, прогно-

зирования дальнейшего развития.

Активизация формирования профес-

сионального мышления руководителя

достигается путем конструирования чет-

вертого типа заданий на компьютере –

видеозаданий с незавершенным сюжетом,

развивающих способность формулиро-

вать и проверять гипотезы, альтернативы

на основе разных критериев, предвидеть

перспективу развития управленческих

инноваций, прогнозировать возможные

пути их совершенствования, действия и

поступки подчиненных, становление пе-

дагогического коллектива и другое,

а также задания, в содержании которых

Педагогика

73

имеются противоречия, несогласован-

ность управленческих идей, выдвигаемых

участниками видеосюжета, противопо-

ложные утверждения, требующие преоб-

разования информации в целях устране-

ния несоответствия.

Особую ценность для развития про-

фессионального мышления и обогащения

управленческого опыта руководителя,

особенно начинающего, представляют за-

дания пятого типа – видеозадания с про-

должением видеосюжета, обеспечивающие

ему возможность сравнивать свое управ-

ленческое решение с решением, зафикси-

рованным в видеофрагменте. Конструиро-

вание на компьютере заданий подобного

рода предполагает несколько видеомате-

риалов, отличных по своему содержанию.

Первый видеосюжет ориентирован на вос-

создание различных аспектов педагогиче-

ской действительности, визуальную по-

становку перед обучающимся управленче-

ской проблемы; последующие – предпола-

гают диссеминацию управленческого опы-

та руководителей по решению ситуации.

Работа обучающегося с видеозаданием по-

добного рода предполагает сначала само-

стоятельный поиск выхода из предложен-

ной видеоситуации, а затем просмотр ее

продолжения. Руководителю требуется

оценить рациональность своего решения и

решения, принятого другим, обогатить и

расширить границы своего профессио-

нального опыта, сравнить эффективность

различных управленческих воздействий,

актуализировать рефлексивные механиз-

мы профессионального мышления – спо-

собность оценить свою деятельность «со

стороны», «глазами» коллег.

Задания шестого типа – междисцип-

линарные видеозадания, в процессе ре-

шения которых осуществляется мобили-

зация знаний из различных областей нау-

ки, развивается способность руководите-

ля подняться на уровень многовекторно-

го обобщения. Задания такого рода по-

зволяют определить единую стратегию и

замысел курсов повышения квалифика-

ции, установить содержательную взаимо-

связь между модулями. Такие видеозада-

ния могут быть сконструированы за счет:

- видеоматериалов, имеющих междис-

циплинарное содержание;

- четко сформулированной управлен-

ческой проблемы, вытекающей из видео-

ситуации, не имеющей, на первый взгляд,

междисциплинарного значения, но для

решения которой необходимо привлече-

ние знаний и управленческих умений из

других модулей курсов повышения ква-

лификации;

- видеосюжетов, содержащих выводы

мировоззренческого, обобщенного харак-

тера, опирающиеся на содержание разных

модулей.

Обозначенные типы заданий с ис-

пользованием цифровых видеоматериа-

лов представляют собой принципиально

новый подход к организации системы

повышения квалификации управленче-

ских кадров. Реализация на практике та-

кого рода видеозаданий позволит суще-

ственно изменить содержание ИКТ и ор-

ганизовывать новые формы работы со

слушателями, совершенствовать дистан-

ционные формы обучения, переосмыс-

лить структуру и содержание учебно-

методических комплексов. Погружение

обучающихся в активно развивающийся

процесс познания, интегрирующий учеб-

ную и профессиональную направлен-

ность, сосредоточенный на диссемина-

ции управленческого опыта, поиске но-

вых идей, способов и приемов профес-

сиональной деятельности, анализе и

обобщении собственного профессио-

нального опыта с более общих позиций,

творческом решении профессиональных

задач существенно обновляют содержа-

ние и формы организации системы по-

вышения квалификации, открывают пер-

спективы ее совершенствования и разви-

тия.

Библиографический список

1. Осин, А.В. Мультимедиа в образовании: кон-

текст информатизации / А.В. Осин. – М., 2004.

2. Пак, Н.И. Нелинейные технологии обучения

в условиях информатизации: Монография /

Н.И. Пак. – Красноярск, 2004.

3. Розина, И.Н. Педагогическая компьютерно-

опосредованная коммуникация. Теория и

практика / И.Н. Розина. – М., 2005.

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

74

УДК 37.018.46:37.013.73

РАБОТА С ТЕКСТОМ ВИДЕОЗАПИСИ КАК ГУМАНИТАРНАЯ ПРАКТИКА

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

А.С. Рыбальченко

Ключевые слова: видеозапись урока,

видеотекст урока, профессиональное

развитие, профессиональные новооб-

разования, поиск педагогических смы-

слов, триада «преподаватель – видео-

текст – обучающийся», гуманитариза-

ция, открытость видеотекста.

Нет сомнения в том, что образование,

по своей природе, является гуманитар-

ным. Но наблюдения показывают, что об-

разовательная практика не всегда вы-

страивается на гуманитарных основаниях.

Как будет выглядеть учебный процесс

с использованием видеозаписи в системе

повышения квалификации учителей, если

на него посмотреть с позиции гуманита-

ризации?

Известно, что источником рождения

методического приема является наблю-

дение за учащимися, рефлексия собствен-

ного успешного опыта, а также профес-

сиональный обмен между педагогами.

В стремлении понять особенность инди-

видуального опыта и стиля работы слу-

шателей курсов повышения квалифика-

ции (ПК) увлекают мастер-классы, посе-

щение или просмотр уроков в видеозапи-

си. Именно урок, считает Е.Н. Ильин, это

один из главных «источников», из кото-

рого можно вычерпать то, что так необхо-

димо учителю-практику, – практическое

знание [1]. Поэтому урок в системе повы-

шения квалификации должен являться

для педагога не просто и не только учеб-

ным пособием, а инструментом познания

себя, профессиональной деятельности и

своего места в ней, источником профес-

сионального развития.

Попытаться реконструировать педа-

гогический смысл методических приемов,

проанализировать связи, которыми опре-

деляется выбор данного приема, выявить

основное отношение в конкретной педа-

гогической ситуации – задача, на которую

педагогам практически не хватает време-

ни, в отличие от наиболее часто решае-

мых познавательных задач на анализ ор-

ганизации, структуры, содержания и ме-

тодики урока, или задач на выбор типа

урока и его структурных элементов, на

отбор содержания, – которые всегда осоз-

наются и самим учителем и теми, кто по-

сещает урок или смотрит его в видеозапи-

си. Однако педагогический смысл тех или

иных методических приемов чаще всего

актуально не осознается учителем. Педа-

гога необходимо научить осознавать свои

действия в ходе решения профессиональ-

ных задач в конкретных образовательных

ситуациях. Мы считаем, что для организа-

ции такой работы продуктивно не только

обсуждение урока после его посещения,

но и работа с видеозаписью урока.

Урок учителя-мастера – это не только

научно обоснованная система форм, ме-

тодов, приемов, источников и средств рас-

крытия содержания образования. Урок

учителя-мастера может быть понят как

искусство, момент индивидуального за-

мысла и творческого воплощения напи-

санной им педагогической партитуры, по-

священной «созиданию Благородного Че-

ловека» (Ш.А. Амонашвили). Если следо-

вать западной эстетической традиции, где

под словом «произведение» понимается

некий личный продукт деятельности, ко-

торый может быть воспринят по-разному,

но который при этом всегда сохраняет от-

четливую самотождественность и тот не-

повторимый отпечаток личности, кото-

рый и делает данное произведение един-

ственным в своем роде, живым и значи-

мым актом коммуникации [2], то мы по-

лагаем, что урок учителя-мастера может

быть понят как педагогическое произве-

дение (точнее – творческое научно-худо-

жественное произведение педагогическо-

го искусства). При этом особенность дан-

ного произведения заключается в том, что

Педагогика

75

оно имеет не только своего конкретного

автора – учителя (творца и решателя пе-

дагогических задач, художника урока, т. е.

сценариста, режиссера, исполнителя, кри-

тика, и т. д.), но и не менее конкретных

соавторов – учащихся. Оживает же это

произведение только благодаря «прочте-

нию» зрителем.

Человек, отмечает М.М. Бахтин, всегда

выражает себя в тексте, и текстом, созда-

ет текст (хотя бы потенциальный) [3].

Подразумевая, вслед за А.А. Брудным, под

текстом связную, компактную, воспроиз-

водимую последовательность знаков или

образов развернутую по стреле времени,

выражающую некоторое содержание и

обладающую смыслом, в принципе дос-

тупном пониманию [4], мы считаем, что

урок также может быть понят и прочитан

как текст, текст культуры, в данном слу-

чае – текст произведения педагогической

культуры, «написанный» учителем и уче-

никами во время их непосредственного

взаимодействия. При таком подходе, если

на занятии организовать процесс поиска,

нахождения различных форм знаков (сло-

во, жест, мимика, интонация, поза, взгляд

и т. д.), ситуаций, деталей и стремление

понять их значения, педагог, с одной сто-

роны, имеет возможность прийти к взаи-

мопониманию с авторами текста урока.

С другой стороны, понимание педагогом

текста «чужого» урока породит одновре-

менно понимание им себя самого.

На основе герменевтического подхода

к восприятию и осмыслению педагогиче-

ской реальности следует считать, что за-

фиксированный видеокамерой с помо-

щью выразительных средств кинемато-

графа педагогический процесс в его «жиз-

ненной непрерывности» (В. Пудовкин)

представляет собой «текст» в своеобраз-

ной форме фиксации – «видеотекст».

Из содержания аудиовизуального ря-

да, в котором педагогический процесс

отображен через всеобщие формы трие-

диного языка (вербального, музыкально-

го, изобразительного), «читатель» может

узнать о своеобразии «педагогической

партитуры», которой руководствовался

учитель, т. е. о том, какие компоненты пе-

дагогической системы (цели, содержа-

ние, методы, средства, организационные

формы образовательной деятельности)

учитель реализует на уроке. В видеотек-

сте также отображается искусство учите-

ля «творить то, чего еще нет» (К.Д. Ушин-

ский), через то, как он скорректировал,

наполнил конкретным содержанием

в ходе самого учебно-воспитательного

процесса компоненты педагогической

системы и как на основе своего личност-

ного, творческого видения способов реа-

лизации данной «партитуры» достиг на

практике цели собственного системного

педагогического (научно-художествен-

ного) замысла урока. Это позволяет ви-

деотексту урока вступать в коммуника-

тивную связь с участниками образова-

тельного процесса, организовывать «об-

щение искусством» (А.А. Леонтьев), быть

«источником», из которого можно вы-

черпать практическое знание, а также

своеобразным «полигоном», на котором

слушатель курсов ПК учится быть про-

фессионалом.

Урок – это гуманитарная практика,

поэтому при «чтении» видеотекста необ-

ходимо использовать средства, которыми

пользуются авторы произведений искус-

ства и их читатели, зрители, слушатели:

прием, вопрос, деталь, а анализ проводить

с помощью приемов, которые характери-

зуют педагогический процесс: проблема,

вопрос, ситуация.

Мы понимаем, что видеотекст урока

написан множеством языков, но на заня-

тиях педагога не в первую очередь инте-

ресует «чтение» текста изобразительного:

ракурсы, планы кадров, панорамирование

и другие выразительные средства кино.

Для педагога главным является запечат-

ленное средствами видео педагогическое

явление – текст «драмы, которая раз-

вертывается на сцене образования»

(Ю.В. Сенько). В этом смысле видеотекст

урока учителя-мастера является произве-

дением с неисчерпаемым потенциалом

«открытости» (У. Эко), неистощимым ре-

зервуаром смыслов профессиональной

деятельности и способов решения педаго-

гических задач.

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

76

Внешне, как и любой печатный или

изобразительный текст, видеотекст пред-

ставляет вещную среду, которая лишь ме-

ханически воздействует на человека. Что-

бы в видеотексте раскрыть смысловой

потенциал, он должен «стать словом, то

есть приобщиться к возможному словес-

но-смысловому контексту…» [5, с. 367].

Именно осознание того, что урок – это

текст, изменяет взаимодействие в отно-

шении «преподавание – учение» и позво-

ляет реализовать его гуманитарный по-

тенциал, построенный на взаимопонима-

нии. В этом случае характер диалога но-

сит не только деятельность преподавате-

ля, но и учебно-познавательная деятель-

ность обучающегося. Это обуславливает

возникновение у слушателя курсов

стремления вырваться за пределы чувст-

венного понимания предметов и фактов,

в поле смыслов видеотекста, и необходи-

мость рефлексии деятельности, т. е. ос-

мысления не только результатов своей

познавательной деятельности, но и пути,

которым он шел для достижения этого

результата [6].

В данной статье мы постараемся пока-

зать, как может повлиять «просмотр» ви-

деозаписи урока на профессиональное

развитие педагога, если эта работа будет

проводиться в гуманитарных координа-

тах стиля нового педагогического мыш-

ления: другодоминантность, понимание,

диалогичность, рефлексия, метафорич-

ность [6].

При подходе к использованию видео-

записи в традициях «наук о природе»

(Г. Риккерт), урок, как и любого другого

типов текст, чаще всего рассматривается

«как нечто пространственно положенное

перед человеком, нечто представшее пе-

ред ним своей структурой-формой, всеми

своими значениями и смыслами» [7,

с. 371]. В этом случае преподаватель, за-

хватив его в качестве «гносеологического

объекта» как наглядное средство, направ-

ляется к обучающемуся с тем, чтобы в от-

ношении данного урока организовать

учебно-познавательную (субъект-объект-

ную) деятельность в пространстве с коор-

динатами: объяснение, простота, соответ-

ствие, сохранение, наблюдаемость – ме-

тодологическими принципами естествен-

но-научного стиля мышления. При этом

задача его деятельности может быть

сформулирована следующим образом: пе-

редать профессиональные знания педаго-

гу через познание «говорящего» объекта.

При таком подходе исчезает самое

главное, что делает педагогический про-

цесс явлением культуры, – его реальная

жизнь: общение в мире и с миром куль-

туры, с «эстетическими объектами»

(М.М. Бахтин), вызывающее глубокие пе-

реживания, воздействующее на эмоции,

чувства субъекта. «Жить – утверждал

М.М. Бахтин – значит участвовать в диа-

логе: вопрошать, внимать, ответствовать,

соглашаться и т. п.» [5, с. 318].

Отсутствует при традиционном под-

ходе к анализу видеозаписи урока и воз-

можность развития профессионального

мышления, которое начинается лишь там,

где человек способен решить задачу, про-

двинуться в решении профессиональной

проблемы, когда он «не остается пассив-

ным, а действует, мыслит, воспроизводит

в своей голове существенные связи и от-

ношения усваиваемого материала» [8,

с. 200].

Таким образом, учебно-трансляцион-

ное занятие с использованием «наглядно-

сти», развивая скорее память, чем мыш-

ление, вступает в конфликт с самой сутью

профессионального развития педагога

в культуре, идея которого не в «освоении

культуры», но в самореализации (или са-

моактуализации) личности в культуре [9].

«Развитие – писал Л.С. Выготский –

есть непрерывный процесс самодвиже-

ния, характеризующийся в первую оче-

редь непрестанным возникновением и

образованием нового, не бывшего на

прежних ступенях» [10, с. 248]. При этом

Л.С. Выготский уточнял, что развитие не

исчерпывается схемой «больше-меньше»,

а характеризуется именно наличием каче-

ственных новообразований. В контексте

сформулированного Л.С. Выготским опре-

деления новообразований развивающей-

ся личности под профессиональными но-

вообразованиями, возникающими у педа-

Педагогика

7

7

гога в ходе курсов повышения квалифи-

кации, мы понимаем те психические, ког-

нитивные и личностно-профессиональ-

ные изменения, которые возникли в ходе

обучения и которые в самом главном и

основном определяют сознание педагога,

его профессиональное мышление, миро-

воззрение, ход его дальнейшей практиче-

ской деятельности и профессионального

развития.

Для возникновения профессиональ-

ных новообразований необходимо орга-

низовать взаимодействие как минимум

«трех культур»: педагогической культуры

преподавателя, обучающегося и «став-

шей» культуры учителя, представленной

видеотекстом и включенной в понимаю-

щий и дидактический контекст конкрет-

ного взаимодействия «преподаватель –

обучающийся». Задача преподавателя –

максимально используя способы внутри-

культурной деятельности и субъектные

средства диалога с текстами культуры по-

средством углубления в видеотекст со-

вместной деятельностью анализа, синте-

за, обобщения и т. д., дойти до связи про-

фессиональной деятельности учителя-

мастера с индивидуальным опытом педа-

гога. То есть, создать в процессе обучения

пространство «живых знаний» (В.П. Зин-

ченко) и решить свою педагогическую за-

дачу преподаватель может при условии

организации субъект-субъектного взаи-

модействия не только между собой и обу-

чающимся, но и между обучающимся и

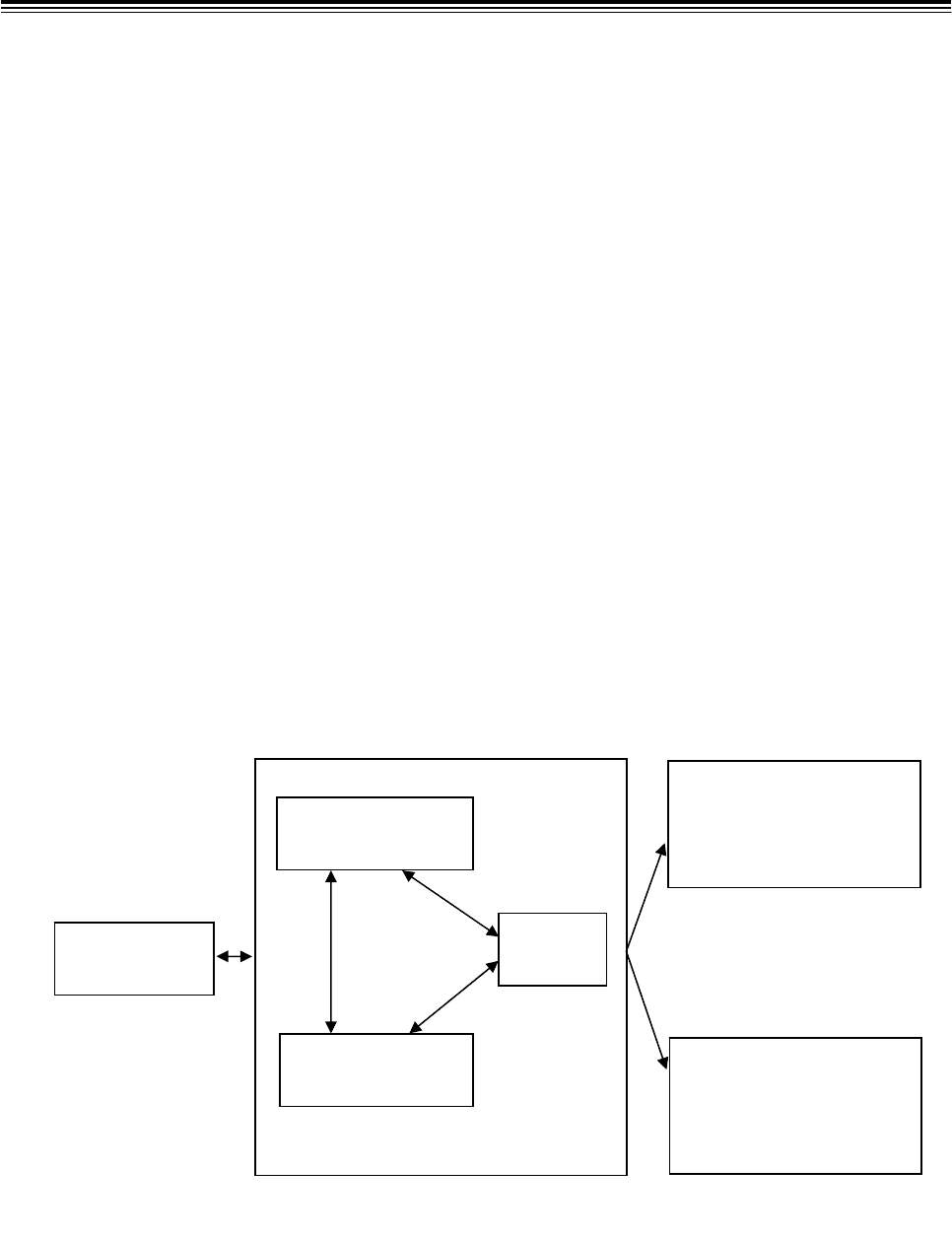

видеотекстом (рисунок). Такое отноше-

ние на наш взгляд является более важ-

ным, чем традиционно организуемое

субъект-объектное восприятие видеоза-

писи урока, на котором может строиться

только собственно познавательная дея-

тельность в поле предметов и фактов, но

не общение – в поле профессиональных

смыслов, ценностей.

Результатом процесса взаимодейст-

вия, выстроенного на гуманитарных ос-

нованиях в триаде «преподаватель – ви-

деотекст – обучающийся», являются ре-

шенные обучающимся задачи, а также его

профессиональные новообразования.

Организовать «чтение», «прочитать»,

понять видеотекст, реконструировать пе-

дагогические цели учителя-мастера – за-

дачи, которые ставят и решают препода-

ватель и педагог совместно. Эта «совме-

стность» обусловлена парадоксом самой

педагогической задачи: «выступая в каче-

стве результата профессиональной дея-

тельности одного, она не может состоять-

ся (быть корректно сформулированной)

без активного участия Другого» [6, с. 96].

То есть, преподаватель, исполняя напи-

Взаимодействие составляющих педагогического процесса

Содержание

образования

Результат внешний

(материализованные

образовательные

продукты)

Преподаватель

Обучающийся

Результат внутрен-

ний (профессиональ-

ные новообразова-

ния)

Видео-

текст

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

78

санную собой партитуру занятия, не дол-

жен исключать участие педагогов в от-

крытой, творческой стихии диалога, по-

скольку гуманитарный подход к «чте-

нию» видеотекста рассчитан именно на

разнообразие интерпретаций и вопросов

обучающихся, он в них остро нуждается.

Чтобы сделать общение открытым и

стимулировать обучающегося к вопро-

шающему «чтению» видеотекста, к нахо-

ждению «оснований для результативной

деятельности» (В.А. Сластенин), препода-

ватель ставит задачу: увидеть не что и

как делает учитель, а посредством «вы-

черпывания» попытаться понять, почему

и с какой целью в данной ситуации учи-

тель поступает так, и на основе реконст-

руирования цели, анализа и интерпрета-

ции ситуации попытаться предположить

возможные другие варианты ее разреше-

ния. Здесь могут быть заданы следующие

вопросы: Какие цели ставил учитель пе-

ред собой? Какая ключевая ситуация, де-

таль урока объясняет смысл дальнейших

действий учителя? Какие в данной ситуа-

ции можно выделить связи существенных

отношений, повлиявшие на выбор учите-

лем способа решения педагогической зада-

чи? Какой смысл учитель вкладывал в свои

действия? Какие принципы он реализовы-

вал? Ради чего он это делал? Докажите,

что в данной ситуации прием учителя

действительно оказывается эффектив-

ным. Что было бы, если бы учитель по-

ступил иначе? Как бы вы поступили в по-

добной ситуации? Какие могут быть дру-

гие способы решения задачи в данных усло-

виях? Как изменится при этом результат

обучения? Обоснуйте свои предположения.

Стремление преподавателя к активи-

зации мыслительной деятельности обу-

чающихся для организации их свободной

реакции на видеотекст через постановку

проблемных вопросов не только усилива-

ет «открытость» видеотекста, но позволя-

ет вовлечь все эмоциональные и творче-

ские ресурсы обучающегося-интерпрета-

тора.

«Открытость», по мнению У. Эко, ра-

ботает с наибольшим числом оборотов

в минуту только тогда, когда каждая ин-

терпретация откликается во всех прочих

[2]. Но просто сделать занятие открытым

и диалогичным, учесть профессиональ-

ный и личностный аспект обучающихся –

недостаточно. Важным для педагога

должно быть не столько предоставление

возможности свободного выбора различ-

ных маршрутов, направлений интерпре-

таций рассматриваемого вопроса, сколько

управление этим движением по лабирин-

ту, который в итоге приводит к достиже-

нию определенного, личностно значимого

образовательного результата обучения.

Психологическая особенность работы

с видеотекстом заключается в том, что

аудиовизуальный ряд служит лишь

«внешней опорой», т. к. напрямую не яв-

ляется предметом познавательной дея-

тельности обучающихся, он только пред-

ставительствует этот предмет. То есть,

с одной стороны видеотекст урока – это

«материал, в котором и через посредство

которого собственно предмет усвоения

еще только должен быть найден» [11,

с. 357]. С другой стороны, восприятие

урока не сводится просто к пониманию

очевидного смысла. Произведение «гово-

рит нам что-то такое, что вместе со спосо-

бом, каким оно сказано, оказывается не-

ким обнаружением, т. е. раскрытием со-

крытого» [12, с. 263].

Что справедливо в отношении к про-

изведению искусства, на наш взгляд спра-

ведливо в отношении видеозаписи урока

учителя-мастера. Действительно, урок

учителя-мастера содержит в себе много

больше, чем изобразительно являемое,

т. е. больше, чем то, что изображено.

И чтобы это обнаружить, необходим вы-

ход за пределы изображенного. Именно

там, считает Д.А. Леонтьев, находится суть

подлинного искусства. «В истинном ис-

кусстве всегда есть что-то за прямым тек-

стом, за прямым изображением, что тре-

бует реконструкции мира, заключенного

в это произведение» [13, с. 21].

Таким образом, предметом учебной

задачи обучающегося становится поиск

педагогических смыслов, реализуемых

в деятельности учителя-мастера через

реконструкцию целей, нахождение ре-

Педагогика

79

шаемых им педагогических задач и ана-

лиз методических приемов, используемых

в конкретной образовательной ситуации.

В данном случае видеотекст используется

не с целью формирования у обучающегося

наглядного образа урока, конкретизации

знаний о его предметном содержании,

теоретическом аспекте методов или прак-

тическом способе осуществления прие-

мов, а для того чтобы понять Другого,

т. е. понять смысловой аспект действий

учителя, направленных на разрешение

противоречий, связанных не столько с от-

бором содержания, сколько с постановкой

педагогических задач, с выбором и ис-

пользованием в условиях конкретной об-

разовательной ситуации методов, органи-

зационных форм и способов обучения.

Процесс понимания, отмечает Д.А. Леон-

тьев, «трансформирует личность, прежде

всего в направлении преодоления позна-

вательного и смыслового эгоцентризма,

развития «способности к объективно-

сти»… Понимание – это путь, который ве-

дет не просто к накоплению знаний и уг-

лублению картины мира, но… к транс-

формации и развитию базовых механиз-

мов регуляции отношений личности с ми-

ром и к восхождению личности на качест-

венно новые уровни своего развития» [13,

с. 26].

Л. Витгенштейн писал: «В предложе-

нии содержится еще не его смысл, а воз-

можность его выразить… В предложении

заключена форма, а не содержание его

смысла» [14, с. 11]. Следовательно, в лю-

бой «фразе» видеотекста, в любых дейст-

виях учителя, которые наблюдает обу-

чающийся, смыслы присутствуют лишь в

потенции, а задача обучающихся состоит

в их обнаружении.

Таким образом, поскольку в нагляд-

ном материале предмет усвоения дан обу-

чающемуся, но не задан, явлен ему, но еще

не проявлен для него, перед преподавате-

лем стоит задача: создать условия для по-

нимания смыслов педагогической дейст-

вительности, представленной видеотек-

стом. При этом встает еще одна задача:

найти метод такого руководства педаго-

гическим процессом, который обеспечил

бы не формальное «применение» нагляд-

ности, а действительное ее использова-

ние, т. е. создать дидактические условия,

необходимые для обнаружения в видео-

записи предмета усвоения.

В данной статье мы не будем заост-

рять внимание на понятии «наглядность»,

которое, наряду с другими свойствами:

дидактическая направленность, индиви-

дуализируемость, психофизиологичность,

эстетичность, эргономичность и т. д., ха-

рактеризует средства обучения. Вслед за

В.Г. Болтянским, наглядным мы будем

считать такой видеотекст (модель реаль-

ного педагогического процесса) который

отвечает формуле: наглядность = изо-

морфизм + простота [15].

Можно утверждать, что видеотекст

обладает свойством изоморфизма, если

представленный в нем аудиовизуальный

ряд соответствует реальному процессу и

позволяет обнаружить предмет изучения.

Видеотекст считается простым для вос-

приятия, если в нем адекватно отражает-

ся существенная для изучения сторона

явления, при этом само явление знакомо,

привычно.

Стремясь к тому, чтобы учебно-

познавательная деятельность и общение

педагогов способствовали достижению

цели обучения, на первоначальном этапе

знакомства с содержанием видеотекста

необходимо организовать не действие

воспринимания, узнавания, а деятель-

ность - восприятие, чтобы обучающиеся

смотрели и слушали специально для того,

чтобы нечто узнать, понять. Лишь в этом

случае восприятие обретет мотив, а поиск

данных для решения учебной задачи бу-

дет составлять содержание внутренней

активности обучающегося, т. е. являться

актуальным предметом его сознания, по-

скольку «актуально сознается только то

содержание, которое является предметом

целенаправленной активности субъекта»

[11, с. 362].

Понимание воспринимаемого развер-

тывается в трех взаимодополняющих по-

лях понимания [4]. В первом поле (пред-

метном) представлен мир отношений ме-

жду предметами. Здесь понимание стро-

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

80

ится через объяснение. Во втором (когни-

тивном, логическом) поле – представлен

мир отношений между понятиями. Здесь

рассматриваются связи предметов и по-

нятий. В третьем (смысловом) поле пред-

ставлен мир отношений между людьми.

Вместе с тем, в зависимости от задач вос-

приятия, возникает разное качество его

понимания. Так, Н.В. Некрылова выделяет

три уровня организации восприятия (и

соответственно понимания) текста: оце-

ночный, эмоциональный, субъективно

становящийся [16]. В контексте рассмат-

риваемого нами вопроса данным уровням

можно дать следующее описание.

На первом уровне восприятие обу-

чающегося направлено на внешнее на-

блюдение и интеллектуальное понимание

видеотекста. Учебная задача – овладеть

содержанием, оценить владение педаго-

гической техникой, интерпретировать ав-

торскую цель урока и оценить его. Пози-

ция обучающегося – субъект познания и

оценивания, эксперт, интерпретатор, кри-

тик объекта.

Второй уровень характеризуется

включением ассоциаций, воспоминаний,

эмоций обучающегося в процесс воспри-

ятия. Учебная задача – констатировать

собственное эмоциональное состояние.

Позиция обучающегося – объект, на кото-

рый видеотекст воздействует как субъ-

ект.

Выход на третий уровень характери-

зуется организацией диалога обучающе-

гося с видеотекстом. Учебная задача – за-

дать видеотексту вопросы и «получить»

ответы. Позиция обучающегося – субъект

общения.

Традиционный подход к работе с ви-

деозаписью урока предполагает обсужде-

ние лишь первого и второго уровней вос-

приятия, которые характеризуются кон-

статацией эмоционального состояния, ов-

ладением содержания, оценкой исполь-

зуемых методов и оценкой владения пе-

дагогической техникой, интерпретацией

авторской цели урока и оценкой его ре-

зультативности.

М.М. Бахтин утверждал: «Объект в про-

цессе диалогического общения с ним пре-

вращается в субъект (другое я)» [5, с. 350].

В связи с этим от преподавателя требует-

ся решение иной задачи – актуализиро-

вать в процессе восприятия третий уро-

вень с тем, чтобы пойти дальше, – создать

в аудитории поле различных интерпрета-

ций рассматриваемой ситуации, и/или

ее узловой точки – детали, и выйти

через вопросы, заинтересованный диалог

в многомерное пространство смыслов пе-

дагогической деятельности. При решении

этой задачи методологически ведущим

в деятельности преподавателя становит-

ся «понимание в смысловом поле отно-

шений» (А.А. Брудный), возникающих не

только во взаимодействии «преподава-

тель–учащийся», но и в продуктивном

взаимодействии с видеотекстом, в обще-

нии с ним. Для этого необходимо «непре-

рывное движение от себя к Другому и на-

оборот. Не решение двух задач по очере-

ди, но их синтез» [17, с. 26], – вот то чел-

ночное движение, считает Л.М. Баткин,

которое позволяет понять намерения го-

ворящего с нами культурного текста. При

этом, поясняет Л.М. Баткин, понять дру-

гость Другого, значит по отношению

к нему самому выступить как Другой, т. е.

забыть собственные понятия, не делать

своей оценки, осмысленно осознавать, что

это пространство чужой культуры.

Решаемая в пространстве «преподава-

тель – видеотекст – обучающийся» педа-

гогическая задача активизирует мысли-

тельную деятельность обучающегося, ор-

ганизует его свободную реакцию на ви-

деотекст через постановку проблемных

вопросов для поиска ответов, порождает

разнообразные взаимосвязи в понимании

слушателем своего опыта и опыта Друго-

го. Это приводит к срабатыванию психо-

логических механизмов порождения смы-

слов и возникновению профессиональных

новообразований.

1. Происходит обретение обучающим-

ся качественно нового понимания смысла

образовательной ситуации, невыводимо-

го из имевшихся у него смыслов, потреб-

ностей и ценностей.

2. Вырабатывается практический на-

вык осмысливать образовательную си-