Социальная работа в Сибири. Сборник научных трудов

Подождите немного. Документ загружается.

173

Корреляционный анализ позволил выявить положительную зависимость между таки-

ми симптомами "выгорания", как напряжение, переживание психотравмирующих обстоя-

тельств, резистенция, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, редукция

профессиональных обязанностей, психосоматические и психовегетативные нарушения и мо-

тивом избегания неудачи.

Использование 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла позволило выявить

индивидуально-психологические особенности личности испытуемых с разной степенью вы-

раженности эмоционального "выгорания" (таблица 4).

Установлено, что респонденты с разной степенью выраженности эмоционального

"выгорания" статистически достоверно различаются показателями по шкалам G, I, L, SD тес-

та Р. Кеттела.

При корреляционном анализе полученных данных выявлена прямая положительная

зависимость между степенью выраженности "эмоционального выгорания" и показателями

шкал Е, L, SD теста Р. Кеттела. Установлена также прямая положительная зависимость меж-

ду возможностью повышения профессиональной квалификации и степенью выраженности

"эмоционального выгорания" у работников служб социальной защиты населения (при

р<0,05).

Полученные в ходе исследования результаты убедительно свидетельствуют о том, что

профессиональная деятельность работников служб социальной защиты населения может

быть связана с формированием синдрома "эмоционального выгорания". На формирование

синдрома оказывает влияние комплекс организационных, индивидуальных и других соци-

ально-психологических факторов. В связи с этим профилактике и обеспечению психогигие-

ны социального работника необходимо уделять особое внимание и способствовать созданию

системы психологической помощи самим социальным работникам.

Важнейшей задачей органов управления, в ведении которых находятся службы соци-

альной защиты населения, является создание условий для сохранения здоровья социальных

работников, профилактика их профессиональных заболеваний, проведение консультаций от-

носительно профессиональных рисков в социальной работе.

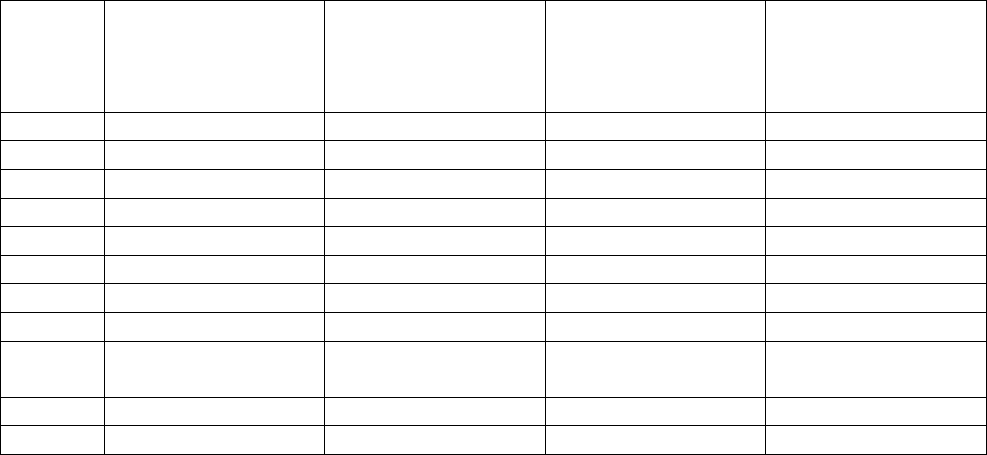

Таблица 4

Среднегрупповые показатели по шкалам опросника Р. Кеттелла

у респондентов с разной степенью выраженности

эмоционального "выгорания", в%

Шкала Отсутствие

«выгорания"

(группа 1)

Выгорание" в фазе

формирования

(группа 2)

Сформировавший-

ся синдром

«выгорания"

(Группа 3)

Достоверность раз-

личий между груп-

пами

(р < 0,05)

A 4,0 6,1 6,5

B 5,0 4,5 5,0

C 5,5 5,2 4,5

E 3,0 4,7 5,5

F 3,0 5,4 5,8

G 6,5 6,9 7,3 Группа 1 и 3

H 3,5 5,3 6,0

I 4,0 5,7 6,3 Группа 1 и 2

L 3,0 4,4 5,2 Группа 1 и 2,

1 и 3

M 3,5 3,8 4,3

N 6,5 6,8 6,3

174

продолжение таблицы 4

O 4,5 6,0 5,8

Q1 5,5 5,1 4,2

Q2 6,5 6,1 4,0

Q3 6,5 6,1 6,5

Q4 5,0 5,4 5,8

SD 5,0 5,7 7,3 Группа 1 и 3, 2 и 3

В период профессиональной подготовки в вузе студенты должны получить представ-

ление о профессиональных возможностях и последствиях деятельности в сфере социальной

защиты населения, приобрести навыки самоконтроля, самооценки, умения управлять своими

эмоциями и т. д.

Важнейшим принципом предотвращения синдрома "эмоцианального выгорания" яв-

ляется соблюдение требований психогигиены самим социальным работником.

Список литературы

1. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – М.: Наука, 1996. –

154 с.

2.

Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса // Вестник психо-

социальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2001. – № 11.– С. 2 - 16.

3.

Наенко Н.И. Психическая напряженность.– М, 1976.

4.

Орел В.Е. Феномен "выгорания" в зарубежной психологии: эмпирические исследования //

Журнал практической психологии и психоанализа. – № 3. – 2001.

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ

АЛЕКСИТИМИИ, АГРЕССИВНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ В СТРУКТУРЕ

ЛИЧНОСТИ

Е. Ю. Брель

Томский государственный университет

Представлен фрагмент экспериментального изучения алекситимии, как психологиче-

ской характеристики лиц без выраженных соматических нарушений. Предпринята попытка лон-

гитюдного исследования показателей тревожности в контексте формирования стереотипных аг-

рессивных стилей поведения.

Ключевые слова: алекситимия, агрессивность, тревожность

.

Современные социальные условия предъявляют новые требования к пониманию пси-

хологической специфики поведения человека. В связи с этим оказывается недостаточным ис-

пользование в работе социальных служб обычных педагогических и воспитательных мер при

взаимодействии с подростками.

При достаточном количестве психологических исследований, посвященных проблема-

тике агрессивного поведения, распространенного в подростковой среде, вопросы нивелиро-

вания агрессивных тенденций не утрачивают своей актуальности. Кроме того, чрезвычайно

распространено мнение о душевной беспечности и эмоциональной невосприимчивости со-

временных юношей и девушек, об их жестоком отношении к окружающему миру и готовно-

сти к агрессивному реагированию даже на эмоционально нейтральные ситуации.

В связи с этим нам представляется важным изучение не просто степени выраженности

агрессивности, но и в контексте поиска причин ее формирования и специфики проявления

175

рассмотреть взаимосвязь этого феномена с такими психологическими особенностями как

алекситимия и тревожность.

Начало изучению алекситимии положили J. Nemiah и P. Sifneоs в семидесятых годах

двадцатого века [4]. Термин "алекситимия" предложил P. Sifneоs. Буквально он означает: "без

слов для чувств" или в близком переводе — "нет слов для названия чувств" (от греч. а – от-

сутствие, lexis - слово, thymos – чувство). Сифнеос охарактеризовал им некоторые особенно-

сти пациентов психосоматических клиник. Эти особенности выражались в утилитарном спо-

со6е мышления, тенденции к использованию действий в конфликтных и стрессовых ситуаци-

ях, обедненной фантазиями жизни, сужении аффективного опыта и, особенно, в трудностях

подыскать подходящее слово для описания своих чувств [5].

В настоящее время алекситимию понимают как психологическую характеристику ин-

дивида, характеризующуюся затруднением или полной неспособностью человека точно опи-

сать собственные эмоциональные переживания и понять чувства другого человека, трудно-

стями определения различий между чувствами и телесными ощущениями, фиксацией на

внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям [1]. Алеситимичным людям свойст-

венно бесконечное описание физических ощущений, часто не имеющих связи с определен-

ным заболеванием. Пренебрежение к своему внутреннему психическому и физическому бла-

гополучию сочетается с ограниченной способностью к регуляции внутренних состояний.

Внутренние ощущения описываются как скука, пустота, усталость, напряжение, возбуждение.

Главный дефект в области аффектов у алекситимиков – неспособность дифференцировать

эмоции с ощущениями неопределенного физиологического нарушения. Выделяют и такой

признак, как ограниченное использование символов, о чем свидетельствует бедность фанта-

зии и воображения. У алекситимичной личности перечисленные особенности могут прояв-

ляться в равной степени или может преобладать одна из них [1].

Критерии диагностики алекситимии включают поведенческие (вербальные и невер-

бальные) и когнитивные признаки [2]. Для лиц с алекситимией характерно заметное наруше-

ние образного мышления; их мышление утилитарно и тесно связано с деталями внешних со-

бытий (оперантное мышление). Мечты и фантазии отличает простое содержание, бедность

красок и отсутствие оригинальности. Лица с алекситимией часто кажутся хорошо адаптиро-

ванными и демонстрируют высокий уровень социальной конформности, хотя это следует рас-

сматривать как "псевдонормативность". Они механически проходят свой жизненный путь,

как если бы жили по инструкции. У них описаны значительные нарушения способности к эм-

патии, коммуникативные связи ограниченны с тенденцией к выраженной зависимости или

стремлением к одиночеству [3].

Хотя первоначально алекситимию рассматривали только как специфический признак

психологического статуса у людей с соматическими или психосоматическими расстройства-

ми (бронхиальной астмой, гипертонической болезнью, ожирением и пр.), было установлено,

что она может быть выражена в структуре личности у соматически здоровых индивидов.

Экспериментальное исследование взаимосвязи алекситимии с тревожностью, агрес-

сивностью и другими психологическими характеристиками проводили на базе школы №1 г.

Кемерово. Всего в работе приняли участие 71 испытуемых (39 юношей и 32 девушки) уча-

щиеся старших классов (возраст 15 – 17 лет).

Первичные материалы исследования были подвергнуты статистической обработке:

корреляционный анализ проведен при вычислении коэффициента ранговой корреляции

Спирмена, достоверность различий определяли, вычисляя значение t – критерия Стьюдента.

Результаты считали статистически значимыми при p< 0,05.

По результатам тестирования мы объединили всех испытуемых в три группы в зави-

симости от уровня тревожности по шкале Дж. Тейлор. Так первую группу составили испы-

туемые с низким, вторую – со средним и третью – с высоким уровнем тревожности. Анализ

результатов проводили отдельно по выборке юношей и девушек.

При вычислении средних значений по отдельным параметрам и определении досто-

верности различий между группами мы установили следующую тенденцию. С возрастанием

176

уровня тревожности и у девушек и у юношей увеличиваются значения по другим исследуе-

мым характеристикам. Результаты представлены в таблице 1.

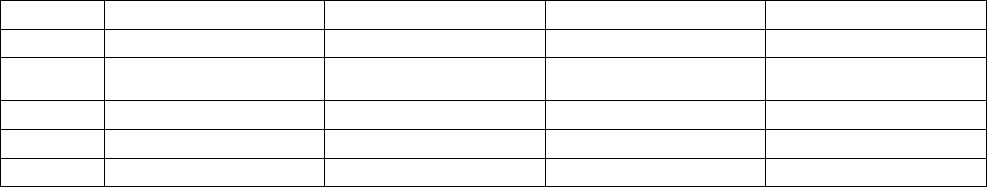

Таблица 1

Средние значения алекситимии, индекса агрессивности и враждебности у девушек

и юношей с различным уровнем тревожности

Юноши Девушки

Алексити-

мия

I вр I агр Алексити-

мия

I вр I агр

Низкий

1 группа

63,88 9,65 17,81 64,2 6,8 14,8

Средний

2 группа

66,66 10,79 19,53 65,0 9,47 16,83

Высокий

3 группа

73,78 12,0 21,33 70,94 11,6 19,3

Условные обозначения: I вр – индекс враждебности; I агр – индекс агрессивности.

При этом обращает на себя внимание то, что значения по каждому изучаемому пара-

метру изменяются от средних или даже ниже средних к высоким или выше средних по мере

возрастания уровня тревожности испытуемых. Так, показатели по алекситимии у низко и

средне тревожных юношей и девушек мы относим к средним, тогда как у высоко тревожных

они приближены к высоким. Статистически достоверные различия между группами с указани-

ем значений t – критерия Стьюдента представлены в таблице 2.

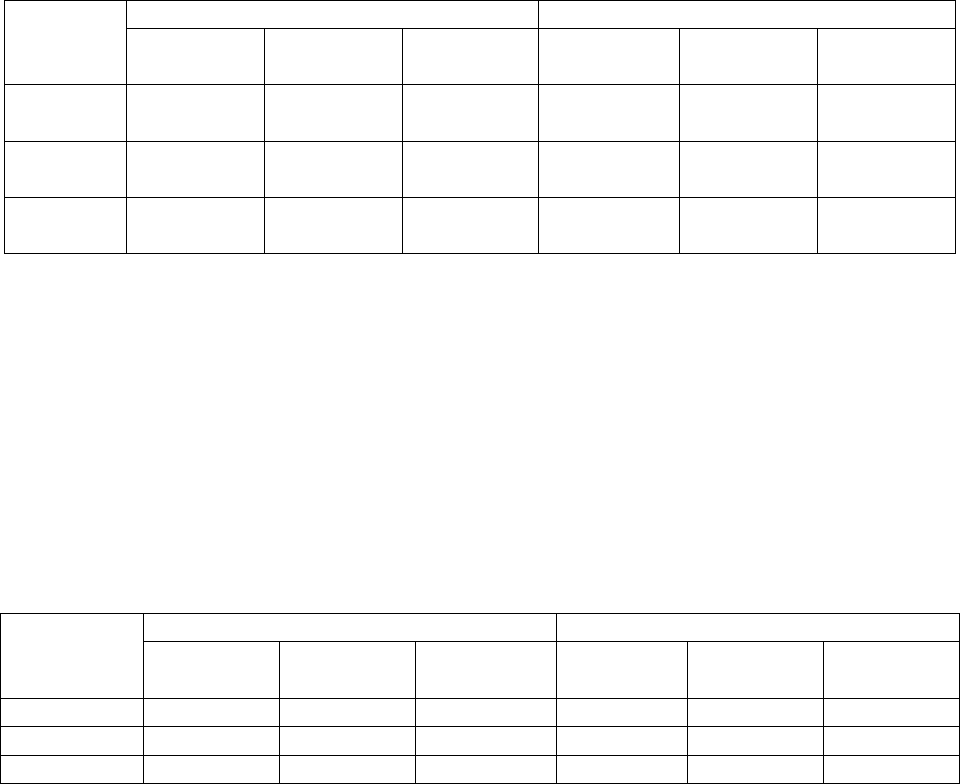

Таблица 2

Значения t – критерия Стьюдента при определении достоверности различий между

группами юношей и девушек с разным уровнем тревожности

Юноши

Девушки

Алексити-

мия

I вр I агр Алексити-

мия

I вр I агр

1 гр. – 2 гр. 2,68

1 гр. – 3 гр. 3,19 2,98 3,02 3,97 2,66

2 гр. – 3 гр. 3,25 2,72 2,46 4,08 5,32 3,72

Из указанных числовых значений видно, что первая и третья, вторая и третья группы

достоверно отличаются по всем параметрам (исключая алекситимию у девушек), группы низко

и средне тревожных – только по враждебности у девушек.

Такая же тенденция выявлена при определении суммарного показателя эмпатии по тес-

ту – опроснику И.М.Юсупова. Хотя достоверных

различий по этому параметру не зафиксиро-

вано, но среднее значение возрастает с увеличением уровня тревожности (от 42,29 у низко тре-

вожных юношей до 47,33 у высоко тревожных; от 42,8 у низко тревожных девушек до 56,67 у

высоко тревожных).

Анализ данных психодиагностики проводили с учетом показателей уровня тревожности

испытуемых, зафиксированного у них по шкале А.М.Прихожан при обучении в младших клас-

сах. Такой подход позволил выявить три основных блока взаимосвязей алекситимии с другими

изучаемыми психологическими характеристиками:

1 направление – взаимосвязь алекситимии с тревожными характеристиками в структуре

личности испытуемых;

2 направление - взаимосвязь алекситимии с эмпатийными способностями;

3 направление - взаимосвязь алекситимии с агрессивными и враждебными реакциями.

177

При психологической интерпретации первого блока взаимосвязей "Алекситимия – тре-

вожность" мы рассматриваем тревожность, зафиксированную у младших школьников, как со-

стояние, а не как свойство личности испытуемых. Однако лонгитюдный характер исследова-

ния позволяет говорить о ее трансформации в устойчивую личностную характеристику, о чем

свидетельствует положительные коррелянты с уровнем личностной тревожности по шкале

Дж. Тейлор, акцентуацией тревожного типа по К. Леонгарду и высокими показателями нейро-

тизма по Г. Айзенку. Обращает на себя внимание наличие взаимосвязи между детской тревож-

ностью и отношением папы к ребенку по типу "Маленький неудачник". По нашему мнению,

именно этот показатель можно интерпретировать как один из пусковых механизмов становле-

ния устойчивых тревожных характеристик личности, которые, в свою очередь, провоцируют

развитие алекситимии. Наличие положительных коррелянтов между алекситимией и тревож-

ностью (r = 0,34), алекситимией и нейротизмом (r = 0,36), алекситимией и отношением папы к

ребенку по типу "Маленький неудачник" (r = 0,39) доказывают правильность нашего предпо-

ложения.

Второй блок выявленных взаимосвязей позволяет нам говорить о схожей психологиче-

ской природе диады "Алекситимия

– эмпатия" (r = - 0,51). При этом обратная зависимость этих

характеристик подчеркивает разную психологическую сущность данных феноменов: если эм-

патия – это способность к сопереживанию, состраданию и умение распознавать как свое эмо-

циональное состояние, так и состояние партнера по общению, то алекситимия – это отсутствие

таких способностей и невозможность дифференцировать эмоциональные и физиологические

ощущения.

Особый интерес

представляют выявленные обратные взаимосвязи отдельных проявле-

ний эмпатии с детской тревожностью. Так, эмпатия с родителями и эмпатия с детьми у стар-

шеклассников коррелирует с высокой межличностной и самооценочной тревожностью в млад-

шем школьном возрасте (r = - 0,29 и r = - 0,36 соответственно). Высокая тревожность в данном

случае блокирует развитие эмпатийных способностей, так как широкий спектр негативных

ощущений, неизбежно сопровождающих тревогу, препятствует эмоциональной идентифика-

ции с партнером по общению, необходимой при эмпатийном взаимодействии.

В связи с этим мы считаем закономерными представленные в третьем блоке взаимосвя-

зи алекситимии с агрессивными и враждебными реакциями. В этом случае деструктивное по-

ведение мы рассматриваем как проявление недифференцированного аффекта, характерного

для алекситимической личности. Высокая личностная тревожность, с одной стороны, и невоз-

можность позитивного эмоционального реагирования, с другой, приводят к формированию и

закреплению особого стиля поведения, которому свойственны различные виды агрессивности

и враждебности.

Следует заметить, что виды агрессивных и враждебных реакций старшеклассников свя-

заны с высоким уровнем их тревожности в младшем школьном возрасте.

Лонгитюдный характер

нашего исследования позволяет констатировать обусловлен-

ность формирования и развития алекситимии высокой тревожностью испытуемых в младшем

школьном возрасте. При этом учебную, самооценочную и межличностную тревожность, за-

фиксированную по шкале А.М.Прихожан, мы рассматриваем как социально обусловленную,

формируемую при взаимодействии с ближайшим семейным и школьным окружением (родите-

лями и педагогами). На

это указывает и ее взаимосвязь с типом родительского отношения.

Трактуя тревожность как переживание широкого спектра негативных ощущений (бес-

покойство, внутреннее напряжение, неуверенность в правильности своего поведения и т. д.),

можно предположить, что на фоне этого состояния остальные эмоциональные ощущения бло-

кируются и не поддаются идентификации. С этим и связано формирование алекситимии как

устойчивой характеристики в структуре личности. При этом эмпатийные способности не могут

развиваться, поскольку человек не может адекватно оценить свои собственные переживания,

не говоря о переживаниях своего партнера. Важно, что выраженная в этом случае враждеб-

ность и агрессивность также не поддаются объективной самооценке.

178

В рамках современных исследований агрессивности обращает на себя внимание нали-

чие взаимосвязи изучаемых характеристик с отношением отца к ребенку по типу "Маленький

неудачник". Отец может быть актуальным образцом успешной социализации, в случае отно-

шения по указанному типу он не оставляет ребенку возможности соответствовать его социаль-

ным качествам, поскольку считает его просто не способным на это. В результате можно гово-

рить о возможном нарушении процесса социализации ребенка. При этом вероятность нивели-

рования агрессивных тенденций в поведении резко снижается.

Список литературы

1. Провоторов В. М., Кравченко А. Я., Будневский А. В., Грекова Т. И. Традиционные факторы

риска ИБС в контексте проблемы алекситимии // Российский медицинский журнал. – 1998. - №6. –

с. 45 – 47.

2.

Соложенкин В. В., Гузова Е. С. Алекситимия (адаптационный подход) и психотерапевтическая

модель коррекции // Социальная и клиническая психиатрия. – 1992. – Т. VIII. – вып. 2. – с. 18 – 24.

3

. Apfel R., Sifneos P. E. Alexithymia: concept and measurement // Psychother. Psychosom. – 1979.

4.

Nemiah J. C., Sifneos P. E. Affect and fantasy in patient with psychosomatic disorders // Modern

Trends in Psychosomatic Medicine / Ed. O. W. Hill. – London, 1970.

5.

Sifneos P. E. The prevalence of “alexithymia” in psychosomatic patient // Psychother. Psychosom. –

1973. – Vol. 22. – p. 255 – 262.

179

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ,

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 4

Филатова Е. В. Некоторые методологические проблемы теории социальной работы 4

Яницкий М. С., Зубанов Д. А. Формирование установки на соблюдение норм

политической корректности в ходе обучения социальной работе 12

Ромм Т. А. Борьба с беспризорностью в Западной Сибири в 1920-е годы 18

Давыдова О. И. Этнопедагогическая подготовка социальных педагогов 21

Рассохина И. Ю. Деформация института семьи как фактор социального сиротства 29

Антилогова Л. Н. Альтруизм и его роль в професиональной деятельности

социального работника 35

Овчинников В. А. Социально-каритативная деятельность православных монасты-

рей и женских общин Томской епархии во второй половине XIX - начале XX в. 45

Гуслякова Л. Г. Профессионализм социальной работы: основные направления 54

Ромашина С. Я. Коммуникативный аспект подготовки будущего социального

педагога к профессиональной деятельности 57

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

65

Майер А. А. Социально-педагогическая деятельность дошкольного

образовательного учреждения как открытой и развивающейся системы 65

Морозова Н. И., Филатова Е. В. Из опыта англо-российского взаимодействия

в организации социального обслуживания пожилых 76

Большакова М. Н. Социологическое сопровождение учреждений социального

обслуживания 86

Протасова Т. Н. Взаимодействие государственных и общественных структур

в социальной сфере 89

Черняева И. А. Центр социальной помощи семье и детям в системе работы

с молодой семьей в г. Кемерово 95

Янко Е. В., Михайлова В. В. Некоторые аспекты медико-социальной реабилитации

больных алкоголизмом на стационарном этапе 102

Симкин М. Ф. О создании системы непрерывного психолого-педагогического

сопровождения воспитательно-образовательного процесса в условиях

интернатного учреждения 110

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

113

Будич Н. Ю. Исследование уверенности в себе 113

Носко И. В.Детство как психосоциокультурный

феномен 118

Янко Е. В., Потанина М. С. О психологическом аспекте медико-социальной

работы в детском онкологическом отделении 133

Полетаева А. В., Серый А. В. Ценностно-смысловые ориентации личности

как фактор переживания последствий психической травмы 137

Смирнова О. П. Оценка состояния социальной защиты студентов 142

Брель Е. Ю., Тихонова М. В. К вопросу

о взаимодействии типов и направлений

реакций на фрустрацию с видами агрессивного поведения у подростков 153

Морозова Е. А. Современные проблемы кузбассовцев 158

Бусовикова О. П., Мартынова Т. Н. Исследование формирования синдрома

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности социальных

работников 164

Брель Е. Ю. К проблеме изучения особенностей взаимосвязи алекситимиии,

агрессивности и тревожности в структуре личности 174