Социальная работа в Сибири. Сборник научных трудов

Подождите немного. Документ загружается.

153

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПОВ И НАПРАВЛЕНИЙ РЕАКЦИИ

НА ФРУСТРАЦИЮ С ВИДАМИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У

ПОДРОСТКОВ

Е. Ю. Брель, М. В.Тихонова

Томский государственный университет; Кемеровская государственная медицинская

академия

Рассматриваются особенности взаимосвязи типов и направлений фрустрационных реак-

ций с видами агрессивного реагирования. Материал может быть использован для разработки

комплекса программ по социальной работе с подростками.

Ключевые слова: фрустрация, агрессия, агрессивное поведение

.

В современной российской действительности в связи со сменой социально-

экономических отношений сложились достаточно напряженные условия, которые подвергают

как взрослых, так и детей сложным фрустрирующим ситуациям, оказывающим влияние на

эмоциональное состояние и поступки. Вся жизнь личности – это борьба с препятствиями, ко-

торые выдвигает окружающий мир, борьба за выживание. Состояния фрустрации и агрессии

откладывают отпечаток на всю психическую жизнь человека и являются целостными реакция-

ми организма в адаптации к среде. Агрессия как социальный феномен, по мнению В.С. Журав-

лева [9], становится одним из факторов социализации, позволяющих личности усваивать цен-

ности и образцы поведения, необходимые для успешного функционирования в условиях со-

временного российского общества. Фрустрация существует всегда, т. к. социальный мир враж-

дебен человеку. Представители концепции фрустрации (Ф. Е. Василюк, Н. Д. Левитов,

С. Розенцвейг, Э. Фромм, А. Маслоу) рассматривают ее и как движущую силу развития лично-

сти.

В связи с этим, изучение реакции на фрустрацию во взаимосвязи с различными видами

агрессии в подростковый период формирования личности приобретает особую актуальность.

Следует отметить, что данный возрастной этап сам по себе является кризисным, когда состоя-

ние фрустрации может быть особенно остро и длительно.

Фрустрация, по определению Долларда рассматривается как эмоционально отрицатель-

ное переживание человеком неудачи, утраты, крушения надежд, сопровождаемое чувством бе-

зысходности, тщетности прилагаемых усилий

[8]. Необходимыми признаками фрустрации со-

гласно большинству определений является наличие сильной мотивированности достичь цели

(удовлетворить потребность) и преграды, препятствующей этому достижению.

Сочетание сильной мотивированности к достижению определенной цели и препятствия

на пути к ней является необходимым условием фрустрации. Хотя иногда индивид преодолева-

ет значительные трудности, не впадая при этом

в состояние фрустрации [11].

Наиболее близким нашему пониманию фрустрации является понятие Л. Берковица [5], а

также раскрытое в концепции критических жизненных ситуаций Ф. Е. Василюка [7]. Основ-

ным положением теории фрустрации является то, что фрустрация порождает агрессию, а также

то, что интенсивность фрустрации тем выше, чем острее ощущается блокированная потреб-

ность, чем ближе кажется, цель и чем сильнее оказалось препятствие. Показано, что высокий

уровень фрустрации дезорганизует деятельность и снижает ее эффективность. Близко к наше-

му пониманию проблемы мнение А. Маслоу, о том, что частые фрустрации ведут к повышен-

ной возбудимости, агрессивности, фиксации ригидных форм поведения и могут стать причи-

ной невроза.

По данным исследования В. С. Журавлева [9] установлено, что насилие в подростковой

среде 14 - 16 лет имеет широкий характер, что внешний мир воспринимается подростками как

некая агрессивная среда. Среди видов насилия среди подростков доминируют словесные ос-

корбления, с ними сталкивается – 73,8 % опрошенных. Однако этот процент В.С. Журавлев

154

считает заниженным, поскольку для большей части подростков вербальная агрессия стала

привычной частью их повседневной жизни. Подростки не рассматривают словесные оскорбле-

ния как вид насильственных действий. На втором месте – физическое насилие, которому под-

вергался каждый третий подросток. На третьем и четвертом – ущемление гражданских прав и

кража имущества (по 26,8 %). Власть рассматривается как тип отношений между людьми, ос-

нованный на господстве и подчинении. Подростки напрямую связывают власть и насилие,

считая насилие легитимным элементом механизма власти, который позволяет закрепить за со-

бой определенный властный статус. Можно отметить и обратную связь, статусное превосход-

ство на примере учителей, провоцирует насилие. Каждый третий ответил, что насилие возни-

кает в ответ на насилие. Для подростков это своеобразная жизненная позиция. Таким образом,

подростковая агрессивность становится "средством выживания" в реально жесткой социальной

среде, механизмом самозащиты личности в ответ на насилие, оскорбление со стороны окру-

жающих.

Поведенческие реакции человека в подобных обстоятельствах могут быть различными.

Особенно вероятно их проявление в виде агрессии разной модальности: например, негативизм

в поведении, вербальная форма, иногда фрустрация порождает депрессию (астенические эмо-

ции), но чаще всего – гнев и возмущение (стенические эмоции).

Экспериментальное исследование взаимосвязи типа и направления реакции на фрустра-

цию и видов агрессивного поведения проводили в группе учащихся средней общеобразова-

тельной школы № 91 города Кемерово. В исследовании принимали участие 33 учащихся в

возрасте 13 – 14 лет, 17 – девушек и 16 – юношей. Все испытуемые воспитываются в родных

семьях; 38 % детей в группе воспитываются только матерями, а остальные - в полных семьях;

из них у 18 % детей – отчимы. Предварительное анкетирование показало также, что 40 % детей

увлекаются спортом (баскетбол, легкая атлетика) и туризмом. В изучаемой группе 93 % уча-

щихся в качестве любимых развлечений называют прогулки на улице, посещение дискотек и

кино. В целом, обследованную нами группу можно считать достаточно типичной и однород-

ной по возрасту, интересам и условиям жизни.

При проведении психодиагностического исследования использованы следующие методы:

тест рисуночных фрустрационных ситуаций С. Розенцвейга; опросник А. Басса и А. Дарки.

При статистической обработке результатов вычисляли эмпирический коэффициент корреля-

ции, используемый при работе с малыми выборками. Показатели считали статистически зна-

чимыми при р < 0,05 [13].

В исследуемой выборке выявлено незначительное количество подростков с высоким

уровнем враждебности и агрессивности (27,3 % и 21,2 % соответственно), преобладают подро-

стки со средним уровнем агрессивности (69,7 %) и враждебности (54,5 %). Во фрустрирующей

ситуации у 10 человек (30,3 %), для которых преобладающими являются экстрапунитивные

реакции (E), зафиксирована готовность к открытому выражению агрессии, направленной на

живое и неживое окружение. При данном направлении реакций важен акцент на фрустрирую-

щем влиянии ситуации. Следует отметить обязательное осуждение внешней причины фруст-

рации или наличие требования, просьбы к другому лицу разрешить проблему.

Преобладание среднего уровня агрессивности и враждебности свидетельствует об их

адекватности в различных ситуациях. В данном случае фрустрация для подростка эпизодиче-

ское, преходящее состояние. Психические состояния, характеризующие фрустрацию, по мне-

нию Н. Д. Левитова [11], могут быть краткими вспышками агрессии, а могут быть продолжи-

тельными настроениями, оставляющими заметный след в личности человека. Агрессия может

быть и у человека сдержанного, но который становится несдержанным, агрессивным после ря-

да фрустраций. Возможно появление таких фрустрационных факторов, которые у самого мир-

ного, спокойного человека вызовут агрессию, но это состояние не затрагивает глубинную

сущность человека, оставаясь лишь ситуационным эпизодом.

Результаты исследования по тесту С. Розенцвейга показали, что наиболее количественно

выраженными по направлению реакций в данной группе являются импунитивные (М) или ней-

тральные реакции – 17 человек (51,5 %). Данный способ реагирования свидетельствует о при-

155

знании фрустрирующей ситуации как малозначительной, подчеркивается отсутствие чьей-

либо вины или же ситуация представляется как нечто такое, что может быть само собой ис-

правлено с течением времени, обвинение самого себя или окружающих отсутствует.

Следующими, по количественному выражению, определены экстрапунитивные реакции

(Е) - 10 чел. (30,3 %).

Интрапунитивные реакции (I) как преобладающие в поведении зафиксированы у 6 чело-

век (18,2 %). Реакции направлены на самого себя с принятием вины или ответственности за

исправление возникшей ситуации, когда фрустрирующие ситуации не подлежат осуждению.

Таким образом, подростки с выраженной самокритичностью, с высокой требовательностью к

себе, готовые к самостоятельному поиску выхода из сложной ситуации в выборке составляют

самую малочисленную группу. Данные нашего исследования противоречат результатам

А.М. Прихожан [12], согласно которым в массовой школе наибольшее количество интрапуни-

тивных реакций по направлению и необходимо-упорствующих по типу реагирования.

При анализе выраженности типов реакций на фрустрацию выявили, что в выборке преоб-

ладают подростки с самозащитным (ED) типом реакций или с фиксацией на самозащите - 16

человек (48,5 %). Поведение такого типа, согласно традиционной интерпретации теста Ро-

зенцвейга, свидетельствует о "слабой личности", что выражается в жесткой привязанности к

ситуации, неумении эмоционально отвлечься от "фрустратора", самостоятельно найти выход

из конфликта, неспособность взять на себя ответственность за его разрешение. Доминирование

защиты в структуре "Я" приводит к порицанию кого-нибудь другого или к признанию, что ви-

на и ответственность никому не могут быть приписаны. В случае проявления защитных реак-

ций доминанта — необходимость защиты "Я" - перекрывает процессы рефлексии на проекти-

рование развития ситуации, поиск выхода из состояния фрустрации. Подросток не ставит пе-

ред собой задачи предпринять что-либо действенное для преодоления возникшего препятст-

вия, отдает себя во власть негативных переживаний, ищет способы защиты "Я". Для данного

типа реагирования, свойственно во фрустрирующей ситуации проявлять агрессивность, бес-

тактность, грубость в отношениях с окружающими.

Подростки с преимущественно препятственно-доминантным (OD) типом реакций (или с

фиксацией на препятствии) составили 30,3 % выборки (10 человек). Для подростков с данным

типом реагирования характерна сосредоточенность на препятствии, вызвавшем фрустрацию:

подчеркивается наличие или отсутствие препятствия, степень его значимости или же препят-

ствие расценивается как некоторое благо, т.е. ситуация, вызвавшая фрустрацию, акцентируется

вне зависимости, позитивно или негативно она оценивается. Человек в условиях переживания

чувств недоумения, беспомощности, растерянности и зачастую скованный страхом "притяги-

вается" препятствием и останавливается перед ним,

завороженный мыслью о последствиях не-

удачи. Подросткам из данной группы свойственна большая впечатлительность, склонность к

сочувствию и сопереживанию, по сравнению с другими. Возможно, именно этим объясняется

отрицательная корреляционная связь между препятственно-доминантными реакциями (OD) и

враждебностью (r = -0,46); подозрительностью (r = -0,39), т.е. подросток не склонен обижаться

и проявлять недоверие и осторожность по отношению к окружающим.

Необходимо-упорствующие реакции (NP), или реакции с фиксацией на удовлетворении

потребности, продемонстрировали 7 человек (21,2 %). Таким образом, в исследуемой группе

меньшая часть подростков, склонных к наиболее конструктивным реакциям: проявление само-

стоятельности и адекватности реагирования во фрустрирующих ситуациях, поиск некоторого

разумного выхода из сложной ситуации, основываясь на таких качествах аффекта и интеллек-

та, которые

помогают освободиться от состояния фрустрации. Сознательное решение опреде-

ляется обстоятельствами жизни и вместе с тем выводится из них по замыслу человека, способ-

ствует достижению свободы. Реализация преимущественно необходимо-упорствующих реак-

ций может быть принята в качестве показателя свободы от фрустрации также из-за сензитив-

ности этого типа реакций к изменению условий

свободы-несвободы, которая была обнаружена

в исследовании Е.И. Кузьминой [10].

156

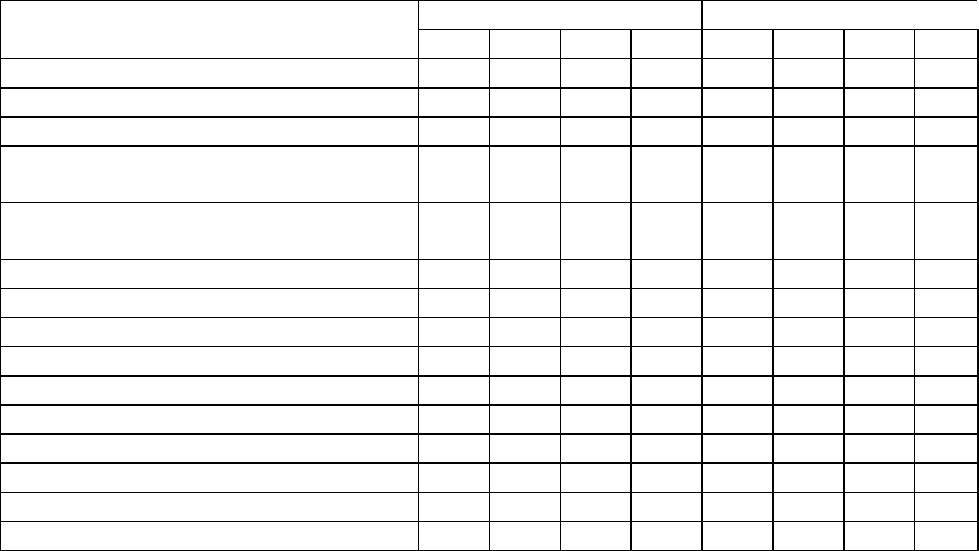

При проведении корреляционного анализа были установлены статистически достоверные

взаимосвязи, представленные в таблицах 1 – 3.

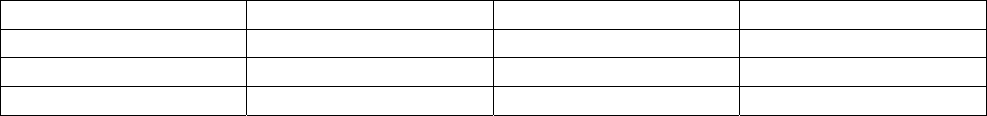

Таблица 1

Корреляционные взаимосвязи типов и направления реакций на фрустрацию

E I M

ED

0,59 - 0,43 - 0,51

NP

- 0,59 0,6

OD

0,44

Условные обозначения: E – экстрапунитивные реакции; I – интропунитивные реак-

ции; M – импунитивные реакции; ED – фиксация на самозащите; NP – фиксация на удовле-

творении потребностей; OD – фиксация на препятствии.

По данным таблицы четко прослеживается взаимосвязь между типом реакции на фруст-

рацию и ее направлением. Интрапунитивные реакции (I) у подростков исследованной группы

положительно взаимосвязаны с необходимо-упорствующими реакциями на фрустрацию (r =

0,6) и отрицательно с самозащитными реакциями (r = - 0,43). С. Розенцвейг относил ответы

категории NPI к наиболее конструктивным, при которых самостоятельно выбирается способ

реагирования для удовлетворения потребности. В данном случае реагирования фрустрацион-

ная ситуация может выступать и мотивообразующим условием, побуждающим человека к по-

иску путей преодоления границ "Я" и своей деятельности, выбору направления и реализации

наиболее соответствующего выхода из ситуаций затруднения, при котором он освобождается

от негативных эмоций страха, злости, агрессии, отчаяния, беспомощности и других форм пе-

реживания фрустрации. Высоким значениям I соответствует самокритичность, ответствен-

ность при поиске наиболее адекватного способа разрешения ситуации удовлетворения потреб-

ности (при высоких значениях NP). При низких значениях I подросток может демонстрировать

"непогрешимость" (или сознательное сокрытие неуверенности), проявляя меньшую самостоя-

тельность, намекая на свою виновность (низкие значения NP).

Импунитивные реакции (M), когда трудности фрустрирующей ситуации не замечаются

или сводятся к ее полному отрицанию, у подростков статистически достоверно взаимосвязаны

с препятственно-доминантными (OD) реакциями (r = 0,44). Чем сильнее испытуемые фиксиро-

ваны на препятствии (OD), тем более нейтральной (M) и малозначащей воспринимается ситуа-

ция, которая со временем, по ходу событий сама и разрешится, и наоборот, если ситуация от-

рицается как значительная, то она всячески акцентируется, независимо от того благоприятная,

неблагоприятная или незначительная ситуация.

А. М. Прихожан [12] считает, что реакции детей из массовой школы более разнобразны,

относительно детей из интерната, для которых характерно преобладание экстрапунитивных

реакций (Е) по типу самозащиты (ED). По результатам нашего исследования, как уже было по-

казано, группа подростков с преобладающим экстрапунитивным типом реагирования состав-

ляет 30,3 % , а реакций по типу самозащиты – 48,5 % - почти половина группы. Экстрапуни-

тивные реакции (E) у подростков статистически достоверно взаимосвязаны с самозащитным

типом реагирования (ED) на фрустрацию (r = 0,59). Соответственно, чем больше проявляется

E, тем выше проявление ED, чем выше показатели ED, тем слабее, уязвимее личность, вынуж-

денная в ситуации фрустрации в первую очередь сосредотачиваться на защите собственного

"Я", и как следует из выше описанного в нашем исследовании чаще агрессивными способами.

Кроме того, установлена отрицательная корреляционная связь между экстрапунитивны-

ми (Е) и необходимо-упорствующими (NP) реакциями (r = - 0,59), экстрапунитивными (Е) и

импунитивными (M) реакциями (r = -0,75); между экстрапунитивными (Е) и интрапунитив-

ными (I) реакциями (r = - 0,69), при этом между импунитивными (M) и интрапунитивными (I)

реакциями корреляционной связи не наблюдается. Таким образом, подростки с преобладаю-

щим экстрапунитивным типом реагирования во фрустрирующей ситуации демонстрируют

157

фиксированное, однообразное, ригидное поведение, ограниченный поведенческий репертуар.

Им не свойственно проявлять стремление к поиску конструктивного способа разрешения

сложной ситуации либо самостоятельно, приняв на себя ответственность, либо через обраще-

ние с просьбой или требованием к другим, либо, проявив терпение, дождаться когда ситуация

разрешиться сама собой.

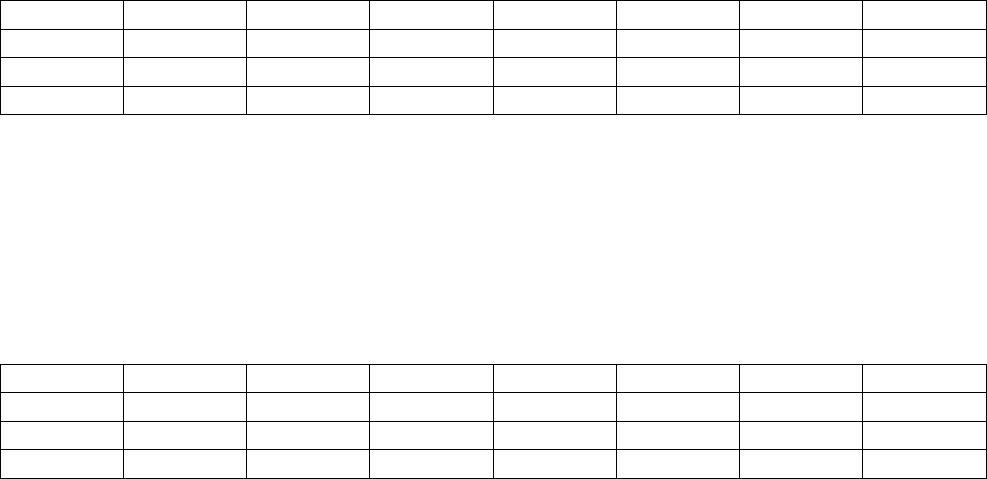

Таблица 2

Корреляционные взаимосвязи направления реакции на фрустрацию и видов агрес-

сивного поведения

Р Н О П ВА I вр I агр

E

0,47 0,46 0,41 0,39 0,4 0,58

I

- 0,44 - 0,47

M

- 0,44 - 0,42 - 0,4 - 0,43

Условные обозначения: E – экстрапунитивные реакции; M – импунитивные реакции; I

– интропунитивные реакции; Р – раздражение; Н – негативизм; О – обида; П – подозри-

тельность; ВА – вербальная агрессия; I вр – индекс враждебности; I агр – индекс агрессив-

ности.

Таблица 3

Корреляционные взаимосвязи типов реакции на фрустрацию и видов агрессивного

поведения

ФА Н О П ВА I вр I агр

ED

0,3 0,38 0,47 0,35

NP

- 0,36 - 0,54 - 0,56 - 0,59

OD

- 0,39 - 0,46

Условные обозначения: ED – фиксация на самозащите; NP – фиксация на удовлетво-

рении потребностей; OD – фиксация на препятствии; ФА – физическая агрессия; Н – нега-

тивизм; О – обида; П – подозрительность; ВА – вербальная агрессия; I вр – индекс враж-

дебности; I агр – индекс агрессивности.

Анализ взаимосвязи типа реакции на фрустрацию с проявлениями агрессивности показал,

что при выраженности в поведении подростка экстрапунитивных реакций во фрустрирующей

ситуации для них характерно проявление агрессии в виде подозрительности, раздражения, не-

гативизма и вербальной агрессии (таблица 2). При этом высоки общие показатели взаимосвязи

с индексом агрессивности (r = 0,58) и индексом враждебности (r = 0,4). Это позволяет гово-

рить о том, что для подростков с преобладающим экстрапунитивным типом реагирования во

фрустрирующей ситуации свойственно проявление всех видов агрессии, которые выявляет оп-

росник А. Басса и А.Дарки, исключая косвенную агрессию и чувство вины.

Проявление в поведении интропунитивных реакций (I) отрицательно связано с индексом

агрессивности и негативизмом (таблица 2). Чем выше самокритичность (I), тем сильнее "Я"

личности, тем реже проявления вспыльчивости, резкости, грубости, физической и вербальной

агрессии, меньшее стремление к противостоянию авторитетам, руководству, социальным зако-

нам и обычаям. Соответственно, если подросток не проявляет агрессии, стремится к соблюде-

нию правил и норм общества, самокритичен, то можно ожидать, что во фрустрирующей, кон-

фликтной ситуации он возьмет на себя ответственность за исправление ситуации.

Импунитивные или нейтральные реакции, лишены агрессивных проявлений, что под-

тверждается нашими результатами: импунитивные реакции имеют отрицательную взаимосвязь

с раздражительностью, индексом агрессивности и индексом враждебности, обидой (таблица 2).

Если фрустрирующая ситуации представляется как малозначащая, подчеркивается отсутствие

чьей-либо вины или происходящее рассматривают как нечто фатальное, неизбежное, то под-

158

росток не склонен проявлять раздражение, вспыльчивость, грубость, физическую и вербаль-

ную агрессию, зависть, ненависть к окружающим из-за гнева на весь мир. Чем чаще человек

проявляет импунитивный тип реагирования, тем реже он нуждается в активной самозащите,

реже проявляет недоверие и осторожность по отношению к людям. И наоборот, чем слабее

"Я", чем чаще рассуждает о виновности и старается избегать упреков, защищаясь, тем реже

ожидает, что ситуация сама собой разрешится и менее склонен воспринимать затруднения как

незначительные.

При рассмотрении взаимосвязи направления реакции на фрустрацию с проявлениями аг-

рессивности установлена наибольшая выраженность агрессивных способов поведения при са-

мозащитных реакциях (ED). Их представленность в поведении статистически достоверно по-

ложительно коррелирует с индексом враждебности, индексом агрессивности, обидой и по-

дозрительностью (таблица 3). Защищаясь, подросток внешне будет демонстрировать раздра-

жение, вербальную и физическую агрессию, или, наоборот, агрессивное поведение носит за-

щитный характер, давно известный как механизм компенсации.

Установлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между необходимо-

упорствующими (NP) и препятственно – доминантными (OD) реакциями

с агрессивными ха-

рактеристиками (таблица 3). Подросток при доминировании указанных типов фрустрационно-

го реагирования не "застревает" на аргументах мешающих преодолению фрустрации, яснее

осознает альтернативы поведения, их последствия и не склонен проявлять раздражение, физи-

ческую и вербальную агрессию или противостоять авторитетам, руководству, социальным

нормам и обычаям.

Список литературы

1. Бандура А. Исследования агрессии в эксперименте. М., 2002.

2.

Баркер Р. Фрустрация. Конфликт. Защита. // Вопросы психологии. - № 6 - 1991.

3.

Басс А. Диагностика агрессии. / Основы психодиагностики. М., 1996.

4.

Белинская Е.П. Я-концепции и ценностные ориентации подростков. // Вестник Московского

университета. Серия14. Психология. - № 4. - 1997.

5.

Берковиц Л. Что такое агрессия. - М., 2002.

6.

Бэрон Р. Агрессия. - М., 1999.

7.

Василюк Ф.Е. Современные представления о переживании. - М., 2002.

8.

Дмитриева Е.В., Богомаз С.А. Методика рисуночных фрустрационных ситуаций А.Розенцвейга.

- Томск, 2000.

9.

Журавлев В.С. Почему подростки агрессивны? // Социологические исследования (СОЦИС) -

№ 2 - 2001.

10.

Кузьмина Е.И. Исследование детерминант свободы-несвободы от фрустрации. //Вопросы пси-

хологии. - № 4. - 1997.

11.

Левитов Н.Д. Фрустрация как один из видов психических состояний. - М., 2002.

12.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психологическая помощь в воспитании детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей. - М., 1998.

13.

Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб., 2002.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССОВЦЕВ

Е. А. Морозова

Кемеровский государственный университет

Представлены некоторые результаты областного социологического исследования, про-

веденного Кузбасским центром изучения общественного мнения в рамках региональной проекта

"Управление качеством жизни" в сентябре 2003 года. Реализация одной из исследовательских

задач – изучение отношения жителей области к актуальным социальным проблемам – дает цен-

159

ную информацию для понимания настроения людей и для учета общественной оценки при при-

нятии управленческих решений.

Ключевые слова: социальная проблема, индивидуальные и общественные проблемы, ак-

туальность, общество, социологическое исследование.

Современное российское общество в последние годы испытывает множество проблем

самого разного характера. Не являются исключением и отдельные регионы, города, поселки,

в каждом из которых проблемы могут приобретать специфический местный характер. Кроме

этого, отдельный человек сталкивается с массой трудностей индивидуального характера.

Проблемы разных уровней (общественного, регионального, поселенческого, личностного)

между собой, безусловно, взаимосвязаны и взаимообусловлены, но могут в сознании людей

существенно расходиться. Не всегда серьезная общественная проблема воспринимается че-

ловеком как личная и наоборот.

В рамках представительного социологического исследования по изучению качества

жизни населения Кемеровской области анализировалось восприятие людьми различных со-

временных проблем. При этом некоторые вопросы исследовались в регионе неоднократно,

что дает возможность отследить динамику происходящих перемен.

Приведем прежде всего распределение ответов на вопрос по поводу различных соци-

альных проблем, который имел двойной объект оценки: по отношению к обществу и по от-

ношению к себе лично. В каждом из двух случаев респондент мог назвать до пяти проблем.

Самой актуальной общественной проблем из перечисленных, кузбассовцы в настоя-

щее время считают безработицу – около трех четвертей опрошенных отнесли ее в разряд

острых. Чаще других о безработице говорили представители молодого и среднего поколе-

ний, неработающие, жители малых городов и сел. На второе место вышла жилищная про-

блема, набравшая почти две трети голосов и, прежде всего, за счет мужчин, получивших

высшее образование, работающих, представителей семей с двумя и более несовершеннолет-

ними детьми, менее обеспеченных, сельских жителей. Еще одна проблема – охрана здоровья

– волнует большинство жителей области, в первую очередь - женщин, 40 - 49-летних граж-

дан, имеющих не менее двух детей, более обеспеченных, проживающих в частных домах,

малых городах и селах. Остальные из общественных трудностей назывались реже, чем в по-

ловине случаев. Но многие из них отмечаются достаточно большим числом граждан. Так, от

трети до половины опрошенных упоминали высокий уровень цен на товары и услуги; недос-

таточную охрану от преступлений; неэффективную защиту денежных сбережений от инфля-

ции; слабую правовую защиту. Около четверти респондентов

сетуют на несовершенное за-

конодательство и проблемы в системе образования. Остальные общественные трудности

волнуют кузбассовцев меньше. Самыми неактуальными оказались такие проблемы, как

обеспечение политических прав и свобод, проблемы семьи и брака, развитие демократии.

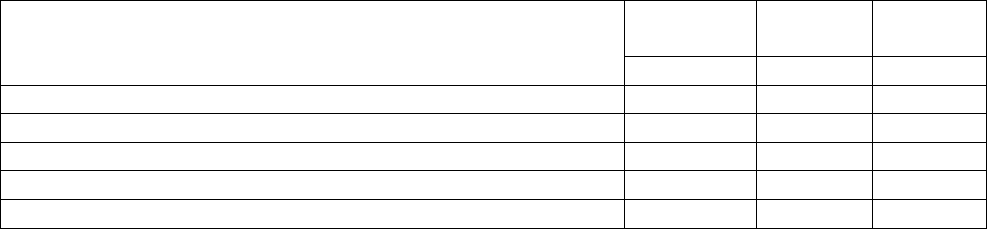

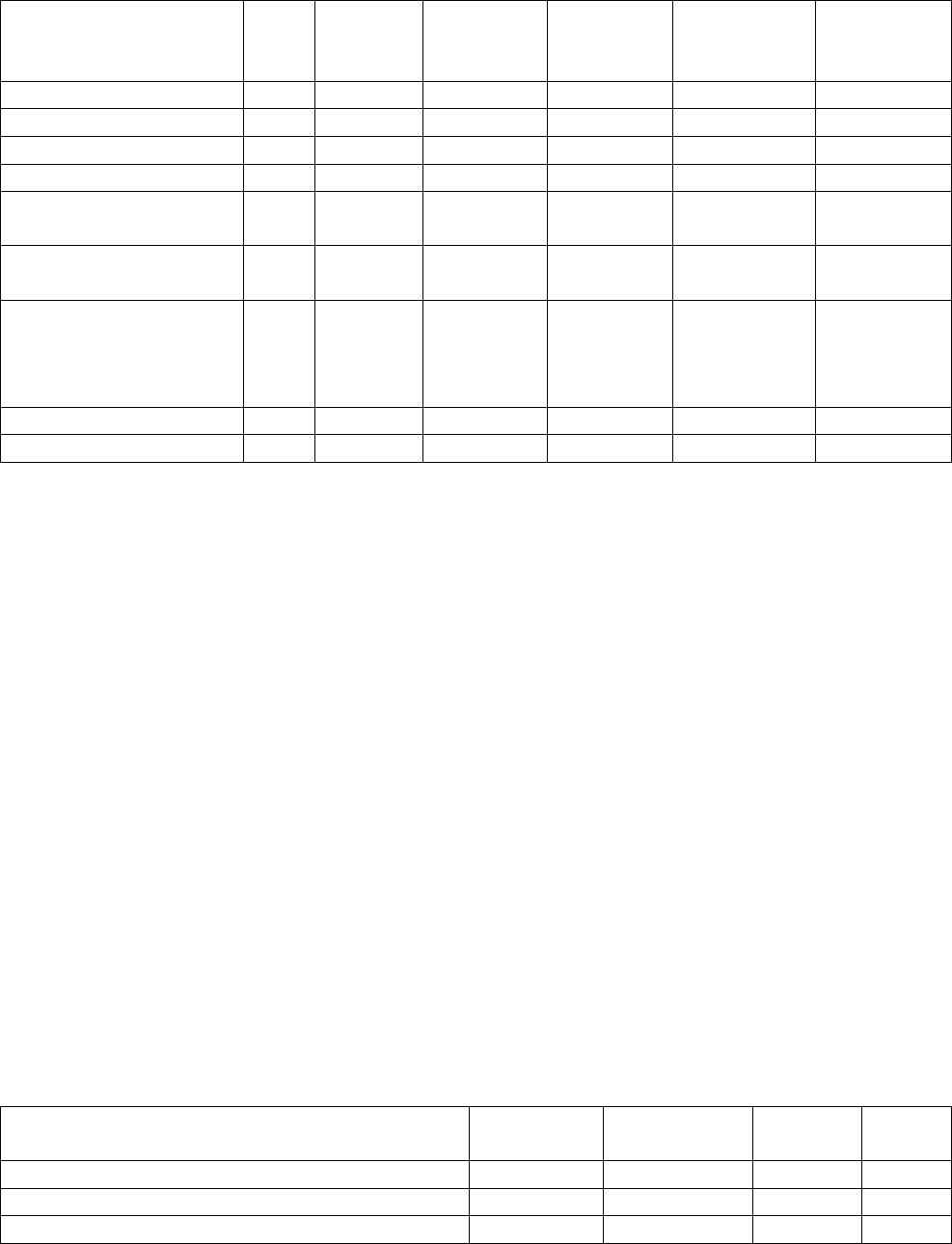

Таблица 1

Ответы на вопрос: "Какие перечисленные проблемы, на Ваш взгляд, наиболее ак-

туальны в настоящее время

для российского общества и для Вас лично?", % от числа

опрошенных

Для обще-

ства

Для

Вас

Разница

Проблемы

1 2 1 - 2

Жилищная 65 43 +2

Безработица 73 29 +44

Правовая защита 33 26 +7

Обеспечение политических прав и свобод 7 4 +3

Защита денежных накоплений от инфляции 35 34 +1

160

продолжение таблицы 1

Охрана здоровья 51 64 -13

Бытовое обслуживание (в т.ч. детские сады,

общепит и т.п.)

10

12

-2

Духовное самочувствие и развитие 12 10 +2

Несовершенное законодательство 28 21 +7

Уровень цен на товары и услуги 45 70 -25

Образование ( в т.ч. трудности учебы) 24 29 -5

Развитие демократии 4 1 +3

Проблема семьи и брака 7 9 -2

Охрана от преступлений 38 43 -5

Затруднились ответить 4 2 -2

Личные проблемы имеют несколько иной приоритет. В данном случае граждан боль-

ше всего волнуют цены и здоровье. Высокие цены больше других беспокоят 30 - 39-летних и

50 - 59-летних граждан, одиноких людей и представителей больших семей, имеющих в своем

составе не менее двух несовершеннолетних детей, менее обеспеченных, проживающих в ча-

стном секторе, малых городах, рабочих поселках и селах. Проблемы здоровья близко к серд-

цу принимают прежде всего женщины, кузбассовцы старше 50 лет, менее образованные,

пенсионеры, одинокие люди, менее обеспеченные, селяне. Остальные проблемы назывались

меньшинством опрошенных, хотя их представительность зачастую весьма солидна. Так, бо-

лее 40 % жителей области не удовлетворены жилищными условиями и охраной от преступ-

ности. Жилищный вопрос особенно остро стоит перед населением в возрасте до 40 лет,

имеющих среднее образование, бюджетников, неработающих, представителей больших се-

мей с несколькими несовершеннолетними детьми, менее обеспеченными, жителями обще-

житий, больших городов и сел. Проблема преступности более актуальна для 50 - 59-летних

граждан, высокообразованных, работников негосударственного сектора экономики, пенсио-

неров, одиноких, более обеспеченных, населения больших и средних городов области. Треть

кузбассовцев обеспокоена инфляцией, чуть меньше – безработицей и образованием, четверть

– правовой защитой, пятая часть – несовершенными законами. В число наименее актуальных

проблем индивидуального порядка попали те же трудности, что и на уровне общества.

Теперь обратим внимание на последний столбец таблицы 1, в котором приведены

разности между долями людей, назвавшими проблемы в качестве актуальных для общества,

и долями тех, кто посчитал эти проблемы острыми для себя лично. Эти значения показыва-

ют, что самые серьезные различия в оценках общественных и индивидуальных проблем кос-

нулись безработицы – считающих данную проблему актуальной для общества на 44 % (или в

2,5 раза) больше, чем считающих ее

актуальной для себя. Масштабные расхождения в акту-

альности проблем для общества и индивида характерны также для жилищного вопроса и

уровня цен. Но если жилищную проблему чаще относят к общественному уровню, то цены,

наоборот, к индивидуальному. Схожая ситуация с проблемой охраны здоровья, которая чаще

волнует людей в индивидуальном плане, чем в масштабах

общества. По остальным пробле-

мам расхождения в их оценках на двух изучаемых уровнях незначительны. Почти совпали

оценки по поводу защиты накоплений от инфляции; бытового обслуживания; духовного раз-

вития; проблем семьи и брака.

Отношения к анализируемым проблемам изучались в Кузбассе не в первый раз. В

1995, 1997, 1999 и 2001 годах проводились областные репрезентативные исследования,

включающие в себя соответствующий вопрос, поэтому есть возможность отследить динами-

ку отношения граждан к ним – таблица 2.

161

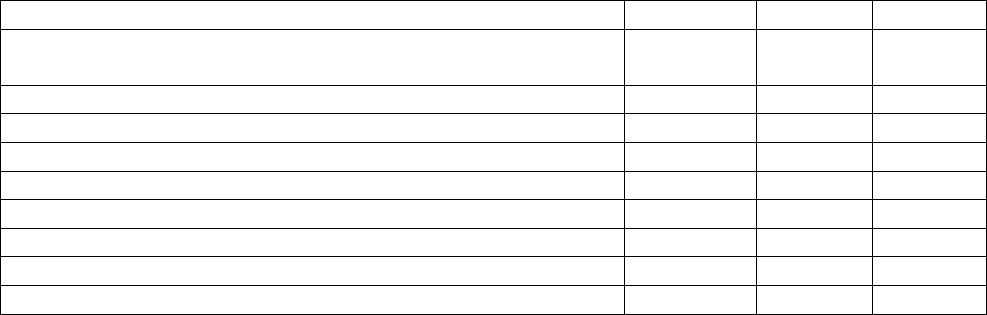

Таблица 2

Актуальность общественных и личных проблем,

% от числа опрошенных

Проблемы Для общества Для себя

1995 1997 1999 2001 1995 1997 1999 2001

Жилищная 59 63 65 60 37 44 35 40

Безработица 66 83 85 74 27 40 33 29

Правовая защита 37 40 38 36 30 32 29 27

Обеспечение политических прав и сво-

бод

16

9

8

7

5

3

3

3

Защита денежных накоплений от ин-

фляции

42

41

50

45

53

42

49

46

Охрана здоровья 45 63 55 54 60 70 69 66

Бытовое обслуживание 13 6 4 8 20 10 8 10

Духовное самочувствие и развитие 14 14 10 14 13 16 11 10

Несовершенное законодательство 32 30 30 29 15 15 19 19

Уровень цен на товары и услуги 37 38 50 49 71 65 75 75

Образование 16 21 20 26 15 26 24 30

Развитие демократии 12 9 6 5 4 2 3 2

Проблемы семьи и брака 8 5 6 7 13 10 11 10

Охрана от преступлений 47 46 41 42 59 55 50 52

Затрудняюсь ответить 4 1 1 1 2 1 1 1

Из сопоставления значений, приведенных в таблицах 1 и 2, видно, что в целом отно-

шение к общественным и личным проблемам достаточно стабильно. Отличия по годам в ос-

новном находятся в пределах ошибки выборки, поэтому говорить об изменениях следует

очень осторожно. Тем не менее можно отметить, что наиболее ощутимые изменения в по-

следние годы коснулись отношения к инфляции. Так, после дефолта 1998 года, и особенно за

последние два года, степень актуальности соответствующей проблемы заметно снизилась,

причем и на общественном, и на личностном уровнях. Реже, особенно в индивидуальном

плане, кузбассовцы стали говорить о проблеме охраны от преступлений.

Отдельный вопрос исследования затрагивал отношение людей к динамике проблем,

но в данном случае респонденты сами должны были ее оценить (таблица 3).

Прежде всего отметим, что не все граждане смогли определить характер изменений,

происходящих в той или иной сфере общественной жизни. Особенно много сложностей вы-

звала оценка процесса демократизации общества – более 40 % затруднились с ответом на со-

ответствующий вопрос. По одной четверти респондентов не оценили динамики образова-

тельной и бюрократической проблем. Чаще других неконкретные ответы звучали от жен-

щин, пожилых, менее образованных и обеспеченных, пенсионеров и неработающих, одино-

ких людей, проживающих в частном секторе, средних по размеру городах. По остальным на-

правлениям оценки доля затруднившихся с конкретными ответами составляла от 10 до 14 %.

Конкретные ответы

кузбассовцев чаще всего констатировали отсутствие перемен по

предложенным для оценки проблемам. Исключение составляют две темы – товарный дефи-

цит, о котором люди обычно говорят как о решенной трудности, и криминал, по поводу ко-

торого население отмечает значительное обострение. Но по соотношению позитивных и не-

гативных оценок изменений можно судить об общей направленности мнения кузбассовцев.

162

Таблица 3

Ответы на вопрос: "Как бы Вы оценили изменения произошедшие в последние 2-3 годав

решении следующих проблем?", % от числа опрошенных

Проблема

рре-

ше-

на

начала

реша-

ться

ничего не

изме-

нилось

несколь-

ко обо-

стрилась

значитель-

но обо-

стрилась

затруд-

нились

ответить

Жилищная 4 17 45 9 12 13

Здравоохранения 1 12 46 15 14 12

Товарного дефицита 48 24 15 1 1 11

Безработицы 1 11 34 19 25 10

Охраны общест-

венного порядка

1 11 44 14 17 13

Демократизации об-

щественной жизни

2 11 37 5 4 41

Получения

качественного про-

фессионального обра-

зования

4 16 29 13 12 26

Криминала 0.3 5 31 17 33 14

Бюрократизма 0.2 2 34 13 25 26

По шести из девяти перечисленных в вопросе проблемам, доля отрицательных отзы-

вов превосходит долю положительных, то есть кузбассовцы замечают, прежде, всего нега-

тивную динамику, особенно по проблемам бюрократизма, криминализации и безработицы.

Обострение бюрократических проблем чаще замечали мужчины, 50 - 59-летние кузбассовцы,

имеющие высшее образование, представители больших, многодетных семей, более доходные

категории, жители крупных городов; рост криминала – 30 - 39-летнее население, бюджетни-

ки, селяне; увеличение безработицы – среднее и старшее поколения, наименее образованные,

работники государственных предприятий и учреждений, одинокие люди, население средних

городов и сел.

Позитивные изменения жители области фиксируют по разрешению проблемы товар-

ного дефицита (активнее это констатируют 30 - 39-летние и 50 - 59-летние люди, имеющие

высшее образование, работающие, более доходные кузбассовцы), а также демократизации

общественной жизни. Правда, по поводу последнего направления численное превосходство

плюсов над минусами невелико. Еще одна проблема – жилищная – набрала равное число по-

ложительных и отрицательных отзывов.

Последний вопрос о проблемах выяснял их актуальность на муниципальном уровне

(таблица 4), поэтому перечень тем учитывает возможность влияния на них со стороны мест-

ных органов власти.

Таблица 4

Ответы на вопрос: "Какова острота, актуальность для нашего города (поселка)

следующих проблем?", % от числа опрошенных

Проблема Очень ак-

туальна

Актуальна,

но не очень

Не ак-

туальна

Не

знаете

Неудовлетворительная уборка мусора 30 35 27 8

Плохая работа пассажирского транспорта 25 31 37 7

Периодическое отключение света 10 24 58 8