Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты

Подождите немного. Документ загружается.

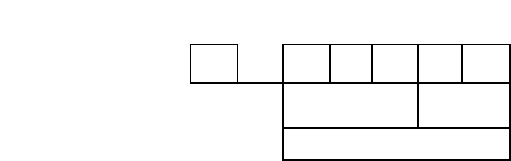

Бернса" стихотворения "I hae a wife o'my ain", опубликованное Д.Д. Минаевым в 1868г. под

названием "На чердаке":

т

, -г- . Всем я людям чужой,

I hae a wife о

1

my am

и

все

П1 * t- n, W^

5

Ш

me b 0 dy;

Только вечно со мной

111 tak Cuckoldfrae nane,

T

111 gie Cuckold to naebody; Мне подруга верна, -

I hae a penny to spend

я

тдру

^

цеш

£ *

There thanks to nobody; А и ж в ш о н а , -

Ihaenothmgtolend Так и я изменю.

111 borrow frae naebody.

Однако существует немало переходных случаев, когда однозначная квалификация текста

как перевода или неперевода представляется крайне сложной. Ср., например, следующий отрывок

из маршаков-

47

ского перевода 74-го сонета Шекспира:

So then thou hast but lost the dregs of life, The pray of worms, my body being dead; The coward conquest of a

wretch's knife, Too base of thee to be remembered.

The worth of that is that which it contains,

And that is this, and this with thee remains.

С тобою будет лучшее во мне,

А смерть возьмет у жизни быстротечной

Осадок, остающийся на дне,

Все, что похитить мог бродяга встречный.

Ей черепки разбитого ковша,

Тебе мое вино, моя душа

Степень самостоятельности, "невторичности" маршаковского текста чрезвычайно высока. В

нем возникает отсутствующий в оригинале второй план, образуемый цепочкой метафор: осадок...

на дне — ковш — черепки — вино. Единственной опорной точкой для этого в оригинале могло

послужить словосочетание dregs of life, по-видимому истолкованное как 'осадок жизни'. Но здесь dregs

скорее употреблено в значении "the worst and useless part" (см. Oxford Advanced Learner's Dictionary),

хорошо согласующемся с общим смыслом текста. Вместе с тем С. Маршак очень тонко воспроизвел

глубинный смысл шекспировского сонета и сделал это, как всегда, талантливо и ярко. Достаточно

ли этого, чтобы считать текст переводом, а не собственным произведением, созданным по мотивам

оригинала? Думается, что для однозначного ответа на подобный вопрос у нас нет (и, пожалуй, не

может быть) точных критериев. В такой сложной и многомерной области, как поэтический

перевод, соотношение первичности и вторичности в тексте представляет собой переменную

величину, и поэтому сказать, где кончается перевод и начинается самостоятельное творчество,

далеко не всегда возможно.

Таким образом, для выделения перевода из других видов межъязыковой

коммуникации необходимо сочетание двух признаков: вторичности текста и установки на замещение

(репрезентацию) исходного текста в другой языковой и культурной среде.

ЯЗЫКОВЫЕ И ВНЕЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА

В гл. I, в разделе, посвященном предмету теории перевода, отмечалось, что в число

компонентов переводческой деятельности, моделируемой в теории перевода, входят

противопоставленные друг-другу языки, тексты, культуры и ситуации. Таким образом, в процесс

перевода вовлекаются как языковые, так и внеязыковые компоненты. Однако вопрос о их

соотношении и о роли каждого из них еще не вполне ясен. Для того чтобы попытаться на него

ответить, необходимо обратиться к моделям перевода, в которых отражаются наиболее

существенные, с точки зрения теоретиков перевода, стороны этого процесса. Одну из таких моделей

предложил в свое время известный специалист в области теории перевода О. Каде (ГДР) [Rade, 1968]

(схема 2).

48

ского переюда 74-го сонета Шекспира:

So then thou hast but lost the dregs of life, The pray of worms, my body being dead; The coward conquest of a

wretch's knife, Too base of thee to be remembered.

The worth of that is that which it contains,

And that is this, and this with thee remains.

С тобою будет лучшее во мне,

А смерть возьмет у жизни быстротечной

Осадок, остающийся на дне,

Все, что похитить мог бродяга встречный.

Ей черепки разбитого ковша,

Тебе мое вино, моя душа

Степень самостоятельности, "невторичности" маршаковского текста чрезвычайно высока. В

нем возникает отсутствующий в оригинале второй план, образуемый цепочкой метафор: осадок...

на дне — ковш — черепки — вино. Единственной опорной точкой для этого в оригинале могло

послужить словосочетание dregs of life, по-видимому истолкованное как 'осадок жизни'. Но здесь

dregs скорее употреблено в значении "the worst and useless part" (см. Oxford Advanced Learner's

Dictionary), хорошо согласующемся с общим смыслом текста. Вместе с тем С. Маршак очень тонко

воспроизвел глубинный смысл шекспировского сонета и сделал это, как всегда, талантливо и ярко.

Достаточно ли этого, чтобы считать текст переводом, а не собственным произведением, созданным

по мотивам оригинала? Думается, что для однозначного ответа на подобный вопрос у нас нет (и,

пожалуй, не может быть) точных критериев. В такой сложной и многомерной области, как

поэтический перевод, соотношение первичности и вторичности в тексте представляет собой

переменную величину, и поэтому сказать, где кончается перевод и начинается самостоятельное

творчество, далеко не всегда возможно.

Таким образом, для выделения перевода из других видов межъязыковой

коммуникации необходимо сочетание двух признаков: вторичности текста и установки на замещение

(репрезентацию) исходного текста в другой языковой и культурной среде.

ЯЗЫКОВЫЕ И ВНЕЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА

В гл. I, в разделе, посвященном предмету теории перевода, отмечалось, что в число

компонентов переводческой деятельности, моделируемой в теории перевода, входят

противопоставленные друг-другу языки, тексты, культуры и ситуации. Таким образом, в процесс

перевода вовлекаются как языковые, так и внеязыковые компоненты. Однако вопрос о их

соотношении и о роли каждого из них еще не вполне ясен. Для того чтобы попытаться на него

ответить, необходимо обратиться к моделям перевода, в которых отражаются наиболее

существенные, с точки зрения теоретиков перевода, стороны этого процесса. Одну из таких моделей

предложил в свое время известный специалист в области теории перевода О. Каде (ГДР) [Rade, 1968]

(схема 2).

48

Согласно этой модели перевод распадается на три фазы: I. Коммуникация между

отправителем (0) и переводчиком, выступающим в функции получателя (П) исходного текста.

П. Смена кода, осуществляемая переводчиком, выступающим в функции

перекодировщика (ПК). III. Коммуникация между переводчиком, выступающим в функции

отправителя (Oi) конечного текста, и получателем этого текста (Ш).

В этой схеме обращается внимание на некоторые существенные стороны перевода как

коммуникативного акта. Акт перевода действительно распадается на два взаимосвязанных

коммуникативных акта — коммуникацию между отправителем и переводчиком и

коммуникацию между переводчиком и получателем. При этом переводчик, будучи

участником коммуникативного процесса, попеременно выступает то в роли получателя, то в

роли отправителя, и эта смена ролей оказывает существенное влияние на процесс перевода.

Однако в этой модели есть и определенные изъяны. Прежде всего, сам процесс перевода здесь

сведен к перекодированию (на узости этого подхода мы останавливались выше). Кроме того,

весь этот процесс здесь происходит как бы в вакууме. Отсутствуют социокультурные и другие

экстралингвистические компоненты перевода. Существуют лишь два языковых кода, которыми

пользуются коммуниканты, кодируя и декодируя соответствующие тексты.

Этот пробел в известной мере восполняется в модели, разработанной И.И. Ревзиным и

В.Ю. Розенцвейгом [Ревзин, Розенцвейг, 1963, 56— 64]. Эта модель реализуется в двух

вариантах. В первом варианте переводчик, восприняв некоторую речевую

последовательность, переходит к ситуации, рассматривает ее, а затем, полностью

абстрагируясь от сообщения, которое было ему передано, и только имея в виду данную ситуацию,

сообщает о ней другому лицу. Второй процесс является вариантом первого, но в то же время

существенно отличается от него. Основное отличие заключается в том, что он происходит без

непосредственного обращения к ситуации, имеющей место в действительности. Переход от

одной системы языка к другой осуществляется через язык-посредник, т.е. по данной

системе соответствий. Обращение к действительности имело место лишь тогда, когда

создавалась эта система и когда, естественно, учитывались та действительность и те ситуации,

которые отражают соответствующие категории в том и другом языке. Однако такое

обращение к внеязыковой действительности в данном случае является фактом прошлого, а не

частью самого процесса перевода.

Процесс, предусматривающий обращение к действительности, И.И. Ревзин и В.Ю.

Розенцвейг называют интерпретацией, а процесс, происходящий без обращения к

действительности, - переводом.

49

43ак. 311

И то и другое, по их мнению, имеет место в деятельности переводчиков.

Интерпретация чаще всего встречается при переводе художественной литературы, где ставится

задача воссоздания действительности, выраженной в подлиннике, а перевод (в указанном

смысле) четко прослеживается в деятельности синхронных переводчиков.

Достоинством предложенной И.И. Ревзиным и В.Ю. Розенцвейгом модели является то,

что в отличие от построений, ориентированных исключительно на межъязыковые и

межтекстовые отношения, она включает в рассмотрение и внеязыковые факторы. В

частности, получает известное отражение такой существенный компонент, как отражаемая в

тексте (сообщении) внеязыковая действительность.

Вместе с тем лежащее в основе этой модели разделение перевода на два вида в

зависимости от присутствия в них такого элемента, как обращение к внеязыковой

действительности, представляется искусственным. Неясен онтологический статус

постулируемых авторами категорий — перевода и интерпретации. Соответствуют ли они

реальным фактам переводческой деятельности или представляют собой конструкт исследователя,

абстрагированный от этих фактов? Позиция авторов по этому вопросу не совсем ясна. Так, с

одной стороны, они утверждают, что и перевод и интерпретация реально встречаются в

деятельности переводчика (интерпретация — преимущественно в художественном переводе, а

перевод — в синхронном), а с другой — допускают, что охарактеризованные ими понятия в

чистом виде вряд ли встречаются на практике.

Думается, что и перевод и интерпретация в указанном выше смысле могут существовать

лишь как конструкты, но не как реальные операции перевода. В самом деле, представление о

переводе как о порождении текста по заданным соответствиям без обращения к

действительности или к предшествующему опыту явно идет вразрез со всем, что известно о

реальных процессах обычного (немашинного) перевода, в том числе синхронного, где

обращение к действительности также является неотъемлемой частью коммуникативного

процесса. Недаром в специальных исследованиях, посвященных синхронному переводу,

отмечается, что для того, "чтобы иметь возможность вести динамический кумулятивный

анализ поступающего текста, синхронист должен понимать поступающее сообщение, а в основе

понимания, по выражению Н.И. Жинкина, должны лежать предшествующие тексты или

соответственно предметные знания" [Чернов, 1978, 191]. Ср. также верное замечание Д.

Селескович о том, что синхронный перевод без уровня знания, необходимого переводчику для

понимания текста, обладает весьма сомнительной пользой [Seleskovitch, 1968,116—117].

С другой стороны, интерпретация также едва ли возможна в чистом виде. В самом деле,

обращаясь к действительности, отражаемой в тексте, переводчик не может абстрагироваться от

исходного сообщения. На наш взгляд, ориентация на оригинал и рассмотрение стоящей за ним

ситуации образуют единое, неразрывное целое.

50

и в этом, в частности, проявляется соотношение его языковых и внеязыковых аспектов.

Думается, что разграничение перевода и интерпретации обусловлено не столько

спецификой различных видов "естественного " (т.е. немашинного) перевода, сколько

противопоставлением машинного перевода переводу немашинному, выполняемому человеком. В

самом деле, И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг отмечают, что, определив перевод как процесс,

детерминированный лишь системой межъязыковых соответствий, они фактически определили

его как такой процесс, который может быть полностью формализован, а интерпретацию — как

такой процесс, формализация которого на современном уровне наших знаний о языке не

представляется возможной. Отсюда следует, что сама граница между переводом и

интерпретацией подвижна и зависит от уровня формализации языка.

Попытаемся построить схему процесса перевода с учетом его языковых и

внеязыковых аспектов. За основу можно взять разработанную в свое время Ю. Найдой

модель "динамической эквивалентности", построенную на сопоставлении двух процессов: 1)

порождения и восприятия исходного текста и 2) порождения и восприятия текста перевода. В

схеме Ю. Найды (схема 3) отправитель исходного текста (О1) формирует исходный текст

(Т1), воспринимаемый исходным получателем (Ш). Переводчик, выступая в первичном

коммуникативном акте в качестве получателя (П2ГЬ), воспринимает исходный текст (Т1), а

затем создает вторичный текст (Т2), воспринимаемый получателем (ПЗ). Ключевым понятием

этой модели является понятие динамической эквивалентности, понимаемой как соответствие

восприятия текста (Т2) иноязычным получателем восприятию исходного текста (Т1)

первичным получателем [Nida, Taber, 1969].

иг,

КС.

схема 3

По-видимому, схему следует дополнить такими компонентами, как исходный язык (Я1) и

язык перевода (Я2), исходная культура (К1) и культура получателя перевода (К2). Затем следует

ввести в схему

51

существенное для процесса перевода ситуативное измерение. Когда мы говорим об

отношении перевода к ситуации, то порой употребляем термин "ситуация" в разных значениях.

В самом деле, необходимо различать предметную ситуацию (ПС), получающую отражение в

тексте, и коммуникативную ситуацию (КС). Более того, коммуникативная ситуация

присутствует в нашей схеме в следующих реализациях: 1) первичная коммуникативная

ситуация (КС1), участниками которой являются отправитель исходного текста (О1), получатель

этого текста (Ш) и другой получатель-переводчик (П2), и 2) вторичная коммуникативная

ситуация (КС2), в которой участвуют переводчик в роли отправителя (О2) и иноязычный

получатель (ПЗ).

Таким образом, мы расширили схему Ю. Найды, включив в нее, с одной стороны,

контактирующие в акте перевода языки (Я1 и Я2), а с другой — такие внеязыковые компоненты,

как две культуры (К1 и К2), две предметные ситуации (ПС1 и ПС2) и две коммуникативные

ситуации (КС1иКС2).

Сказанное выше о роли внеязыковых факторов в переводе ни в коей мере не следует

понимать как попытку принизить роль языка в переводческой деятельности. Тот факт, что

перевод является речевой деятельностью, сам по себе предопределяет центральную роль языка в

процессе перевода. Именно язык является той первичной моделирующей системой, которая

детерминирует перевод. Вторичными моделирующими системами в процессе перевода являются

различные системы культуры, которых мы частично касались в гл. I в разделе "Теория перевода

и социолингвистика", в связи с проблемой нормы перевода. Роль культурного фактора

проявляется в той или иной мере во всех жанрах и разновидностях перевода, но, пожалуй, ярче

всего в художественном переводе. Как отмечает в книге, посвященной художественному

переводу, А. Попович, противоречие между оригиналом и переводом усиливается, в частности,

благодаря различию между двумя культурами — культурой отправителя и культурой

воспринимающей среды. Столкновение двух культур при переводе происходит и на

коммуникативном уровне, и на уровне текста. Так, элементы двойственности (с точки зрения

культурной принадлежности) нередко обнаруживаются в конечном тексте перевода, при

создании которого порой имеет место смешение культурных традиций, или то, что называется

в семиотике "креолизацией" текстов [Попович, 1980, 130— 132].

Проиллюстрируем это явление следующим переводом отрывка из баллады Бернса "Джон

Ячменное Зерно":

John Barleycorn was a hero bold, Ax, Джон Ячменное Зерно!

Of noble enterprise. Ты чудо-молодец!

For if you do but taste his blood, Погиб ты сам, но кровь твоя —

'Twill make your courage rise. Услада для сердец.

'Twill make a man forget his woe; Как раз заснет змея-печаль,

'Twill heighten all his joy: Все будет трын-трава.

'Twill make the widow's heart to sing, Отрет слезу свою бедняк

Tho' the tear were in her eye. Пойдет плясать вдова

52

В этом переводе, принадлежащем перу М. Михайлова, удачно передан жизнеутверждающий

пафос поэзии Бернса, своеобразие ее формы. Однако, стремясь передать ее народные истоки,

переводчик привносит в текст элементы русификации (чудо-молодец, трын-трава, змея-печаль). В

данном случае более сильным оказалось воздействие культуры воспринимающей среды.

Столь же заметно наблюдающееся в других случаях преобладание культуры оригинала

("экзотизм"). Эту тенденцию в ее крайнем воплощении в свое время подверг резкой критике

И. Кашкин: "Национальная форма передается не искажением языка, на который переводится

данное художественное произведение, не прилаживанием этого языка к чужим грамматическим

нормам, не гримировкой, костюмерией и бутафорией" под местный колорит [Кашкин, 1977,391].

Соприкосновение двух культур в процессе художественного перевода находит свое

проявление, в частности, во взаимодействии двух литературных традиций. Это

взаимодействие характеризуется "креолизацией" текстов с преобладанием либо литературных

традиций оригинала (в таких случаях переводы порой создают новую литературную традицию в

культуре воспринимающей перевод среды), либо литературных традиций воспринимающей

перевод среды. Соотношение этих двух противоборствующих тенденций иллюстрирует К.И.

Чуковский следующими примерами переводов "Плача Ярославны" из "Слова о полку Игореве":

(1) Как в глухом бору зегзицын ярославнин глас Рано слышится в Путивле на градской стене, Полечу—рече—зегзицей

к Дону синему, Омочу рукав бобряный во Каяле я, Оботру кровавы раны князю на теле.

(2) Не в роще горлица воркует,

Своим покинута дружком. Княгиня юная горюет О князе Игоре своем... Ах, я вспорхну и вдоль Дуная Стрелой пернатой

полечу.

(3) Слышен плач Ярославны, пустынной кукушкой с утра

Кличет она: полечу, говорит, по Дунаю кукушкой,

Мой бобровый рукав омочу во каяльские воды.

В первом примере из противоборства двух традиций победителем явно выходит традиция

оригинала. Во втором примере эпоха романтизма родила перевод, охарактеризованный К.И.

Чуковским как "чувствительный романс для клавесина". Наконец, третий перевод, созданный в

эпоху увлечения Гомером (вскоре после появления перевода "Илиады", принадлежащего перу

Гнедича), характеризуется сильным влиянием вновь усвоенной классической традиции. По

ироническому выражению К.И. Чуковского, "Ярославна вынуждена была плакать гексаметром"

[Чуковский, 1936,110—111].

Учитывая взаимодействие языковых и внеязыковых факторов, характерное для

художественного перевода, А. Попович строит коммуникативную модель (схема 4).

53

Пфвинная Вторичная

коммуникативная коммуникативная

ситуация ситуация

Схема 4

А1 — автор оригинала, 77 — текст оригинала, /71 — получатель оригинала (переводчик), Tpl —

литературная традиция1, Р1 — реальность. А2 — автор перевода (переводчик), Т2 — текст перевода; П2 -

получатель перевода, Тр2 — литературная традиция2; Р2 — реальность "'

Схема, предложенная А. Поповичем, дополняет и уточняет предложенную нами выше схему перевода

как коммуникативного акта применительно к художественному переводу. Здесь переводчик, учитывая

авторские инструкции создателя оригинала, реализованные в исходном тексте, одновременно с директивами

"внутреннего" читателя подлинника, открывает новую коммуникативную цель, думая при этом о предполагаемом

читателе перевода. В коммуникативных целях сопоставляются коммуникативные ситуации обоих

получателей. Переводческий процесс представляет собой итоговое сопоставление двух текстов, двух

литературных традиций, двух создателей текстов и двух получателей.

По мнению А. Поповича, приведенная выше коммуникативная модель позволяет дополнить

традиционные исследования перевода тремя направлениями: I) отношением между автором и переводчиком с

точки зрения их позиций в коммуникативном процессе и выбора литературной стратегии; 2) отличие перевода

от оригинала в построении текста с точки зрения их жанрово-стилистических характеристик; 3) ситуация

получателей оригинала и перевода (имеется в виду, в частности, разделяющая их пространственная и

временная дистанция и ее последствия для переводческой коммуникации) [Попович, 1980, 52-53].

Вернемся к приведенной нами выше коммуникативной модели перевода. Одним из компонентов ее

является предметная ситуация (ПС), представленная в модели в виде предметной ситуации первичной

коммуникации (ПС1) и предметной ситуации вторичной коммуникации (ПС2). По сути дела, речь идет об

одной и той же внеязыковой ситуации, отражаемой в разных текстах. Вместе с тем, как будет показано ниже,

одна и та же ситуация, участвуя в различных коммуникативных актах и будучи воплощенной в текстах,

функционирующих в разной языковой и культурной среде, может быть представлена разными чертами.

Ситуативные признаки, релевантные в одной коммуникативной ситуации, могут быть нерелевантными в

другой. См. подробнее в нашей работе, где эти вопросы освещаются в связи с ситуативной моделью

перевода [Швейцер, 1973].

Анализ предметной ситуации, лежащей в основе текста, является, как отмечалось выше,

неотъемлемой частью первого этапа перевода—

54

интерпретации исходного текста. При этом далеко не вся необходимая переводчику информация

передается непосредственно языковыми знаками. Полому фоновые знания переводчика, его знакомство

с описываемой в тексте реальной ситуацией являются важнейшими элементами переводческой

компетенции. В тех случаях, когда та или иная последовательность языковых знаков не поддается

однозначной интерпретации, лишь на основе фоновых знаний и жизненного опыта переводчика можно

строить правильные пресуппозиции и импликации для адекватной интерпретации текста.

Анализ переводов свидетельствует о том, что в основе многих переводческих ошибок лежат

неверные пресуппозиции и импликации, проистекающие от дефицита фоновых знаний. Рассмотрим в

качестве примера следующий перевод отрывка из пьесы Б. Шоу "Дом, где разбиваются сердца":

Lady U t t e r w o r d . ...Randall: how dare you?.. R a n d a l l . How dare I what? I am not doing

anything. Lady Utterword. Who told you I was here?

R a n d a l l H a s t i n g s . You had just left when I called on you at Claridge's; so I followed you

down here.

"Леди Эгтеруорд. Рэнделл, как мы осмелились?

Р э н д е л л. Как я осмелился — что именно? Я ничего не сделал.

Леди Эттеруорд. Кто вам сказал, что я здесь?

Рэнделл Гастингс. Я был у Клариджей и узнал, что вы только что

уехали".

В русском переводе неправильно передана фраза when I called on you at Claridge's. Переводчик

явно исходил из неверной пресуппозиции, согласно которой Клариджи — друзья или знакомые леди

Эттеруорд, у которых Рэнделл рассчитывал ее встретить. На самом же деле Claridge's — название

фешенебельного отеля в Лондоне, где останавливалась леди Эттеруорд. Причина ошибки переводчика —

отсутствие фоновых знаний, необходимых для интерпретации текста. Попутно отметим, что в данном

случае версия переводчика не подтверждается и языковыми маркерами: если бы речь шла о знакомой

семье, то в тексте было бы at the Claridges'.

Часто в основе ошибки лежит незнание реалий другой культуры: ... I thought it was an obsolete

phrase, something one saw in print in - er -funny papers but never heard (Hemingway). Опытная

переводчица Е. Калашникова перевела эту фразу из романа "Иметь и не иметь" следующим образом:

"Я полагал, что это коллоквиальный оборот, из числа тех, которые не употребляются в... э-э

литературной речи". На самом деле фраза означает: "Я думал, что это устарелый оборот, который

можно еще встретить в литературе, в... э-э комиксах, но уже не услышишь". Причина искажения смысла —

в незнании реалии funny papers.

В других случаях языковое выражение само по себе допускает различную интерпретацию. В

статье "Что нужно знать переводчику?" Л.С. Бархударов привел пример неверной интерпретации такого

рода выражения из перевода на русский язык повести амери-

55

канской писательницы Харпер Ли "Убить пересмешника": Reconstruction rule and economic ruin

forced the town to grow — "... но закон о восстановлении Юга и крах экономики все же заставили город

расти" [Бархударов, 1978, 18]. В этом примере словосочетание reconstruction rule само по себе может

означать правило реконструкции. На этом основании переводчики строят пресуппозицию о существовании

некоего закона о восстановлении Юга, стимулировавшего его экономическое развитие после гражданской

войны в США. Однако более детальное знакомство с историей США дало бы им ключ к правильной

интерпретации смысла. На самом деле речь шла о так называемом периоде реконструкции, т.е. о

реорганизации южных штатов с целью их воссоединения с северными штатами в рамках единого

государства (1865—1877).

Подытоживая сказанное о роли фоновых знаний и правильного осмысления предметной ситуации

в процессе перевода, приведем слова Л.С. Бархударова из цитированной выше статьи: «Английская

поговорка гласит: Even Homer nods sometimes. Но этих "nods", то есть промахов, было бы меньше или

вообще не было бы, если бы переводчики всюду и везде соблюдали неуклонное условие:

необходимо осмысление лежащей за текстом реальной ситуации, знание самой действительности, о

которой идет речь в переводимом тексте. Без такого знания не может быть правильно понята человеческая

речь вообще, тем более без него немыслим никакой перевод, будь то перевод специальный или общий,

научно-технический, политический или художественный. И это должен непременно знать и помнить

любой переводчик» [Бархударов, 1978, 22]. Это, добавим мы, служит еще одним доказательством

нереальности допущения о возможности перевода без обращения к реальной действительности.

Нам остается рассмотреть еще один компонент приведенной выше схемы перевода —

коммуникативную ситуацию. Как отмечалось выше, процесс перевода протекает в двух коммуникативных

ситуациях — в ситуации первичной коммуникации, в которой переводчик участвует в качестве

получателя, и в ситуации вторичной коммуникации (метакоммуникации), в которой переводчик

участвует в качестве отправителя — создателя вторичного текста. Говоря о первой ситуации, следует

отметить, что роль переводчика в ней отличается от роли обычного реципиента. В самом деле, если роль

последнего сводится к осмыслению текста с позиций одного и того же языка и одной и той же культуры,

то роль переводчика во многом предопределяется его двуязычным и двухкультурным статусом.

Воспринимая текст, он не только истолковывает его содержание и коммуникативную интенцию

отправителя, но и смотрит на него глазами носителя другого языка и другой культуры. Речь идет еще не

об адаптации текста к конечному адресату — эта задача решается в рамках вторичной ситуации. Но уже

на этом первом этапе переводчик как бы "примеряет" текст к иноязычному получателю, мысленно

выделяет в нем фрагменты, наиболее сложные с точки зрения их транспозиции в другой язык и в другую

культуру, в частности те элементы лежащей за текстом предметной ситуации, которые

56

представляют собой лакуны в фоновых знаниях получателя. При этом особое внимание обращается

на те компоненты смысла текста, которые играют особо важную роль в определении стратегии перевода,

например его функциональные доминанты.

Есть основания предполагать, что элементы сопоставления присутствуют уже на стадии

восприятия исходного текста, поскольку речь идет не просто о восприятии текста как таковом (скажем,

для восполнения пробела в собственных знаниях или ради эстетического удовольствия), а о восприятии,

нацеленном на перевод. Порой это первичное восприятие сопровождается некоторыми "черновыми

заготовками", например фиксированием иноязычных соответствий отдельным единицам исходного текста.

Это особенно ярко проявляется в условиях дефицита времени, в частности при устном последовательном

переводе, о чем часто свидетельствуют записи переводчиков. Так, во время последовательного перевода

переводчики ведут сокращенную запись выступления на языке говорящего, но при этом в ней встречаются

вкрапления на языке перевода. Это заранее подготовленные варианты перевода отдельных терминов,

идиоматических выражений и др. Таким образом, стадия восприятия исходного текста — это одновременно и

стадия "предперевода".

Следующая стадия связана с участием переводчика в акте вторичной коммуникации в качестве

отправителя (источника) вторичного текста. Этот процесс, который многие считают собственно

переводом, детерминируется множеством переменных величин. Прежде всего, к ним относятся нормы языка

перевода, и в первую очередь его функционально-стилистические нормы, определяющие правила построения

текстов данного жанра. Так, в приведенной выше типологической схеме, предложенной Ю.В. Ванниковым,

различаются тексты с жесткой и мягкой структурой. Существует прямая зависимость между жесткой

структурой текста и жесткой детерминацией переводческого выбора.

Примером такой детерминации может служить перевод патента, технико-правового документа, язык

которого представляет собой сферу перекрещивания научно-технической прозы и официально-делового стиля.

Строгая регламентированность находит свое выражение в композиционной структуре патента. Ср. такие

разделы, как Аннотация — Abstract of the Disclosure, Обзор существующего уровня техники — Description

of the Prior Art, Резюме изобретения — Summary of the Invention, Подробное описание изобретения —

Detailed Description, Формула изобретения — Claims и др. Вариативность выбора становится минимальной,

а порой нулевой при переводе устойчивых формул патента. Ср. следующие примеры: We, Babcock &

Wilcox Ltd., a British Company, of Babcock House, 209-225 Euston, N.W. 1, England, do hereby declare the

invention, for which we pray that a patent may be granted to us, and the method by which it is to be performed,

to be particularly described in and by the following Statement "Мы, британская фирма "Бабкок энд Вилкокс Лтд."

(Англия, Лондон 1-й сев.-зап. район, Юстон Роуд, 209—225), настоящим заявляем изобретение, на которое

просим выдать нам патент, и

57

способ, с помощью которого оно осуществляется, подробно изложенный в

нижеследующем описании'.

We claim:... (американский вариант)

What is daimed is: (британский вариант) 'Формула изобретения' [Климзо, 1976].

Другим детерминантом выбора является установка на получателя, на его фоновые знания,

социально-психологические характеристики и культурную среду. Этот вопрос будет подробно рассмотрен

в гл. V, посвященной прагматическим проблемам перевода. Пока мы ограничимся ссылкой на то,

что переводчик стоит перед сложной задачей — преодолеть противоречия, вызванные установкой

первичного и вторичного текстов на разных получателей. В этой связи встает вопрос о временной и

культурной дистанции, разделяющей первичную и вторичную коммуникативные ситуации.

Вопрос о том, как следует передавать в переводе исторический колорит, не получил

однозначного решения. Одним из способов передачи этой дистанции является выбор в качестве

ориентира произведений отечественной литературы, также отделенных от нас временной дистанцией.

По свидетельству В. Россельса, наши переводчики, переводя зарубежную литературу, начиная с

середины прошлого века и вплоть до раннего европейского Возрождения, нередко берут за образец

русскую прозу от Карамзина до Пушкина: их привлекают прежде всего старинные речения, которые,

сохраняя колорит старины, вместе с тем без каких-либо подстрочных примечаний понятны

современному читателю [Россельс, 1967,28].

Вот один из приводимых В. Россельсом примеров: "Я любил вас долго, и вот, наконец, вынужден

разлучиться с вами, чье жестокосердие не припишу я недостатку вежества, но одному токмо злосчастию. С

меня же довольно того, что умираю в верности, хотя и не мог жить в милости, и не сильнее жаждал я

начала своей любви, чем ныне жажду конца своей жизни" ("Эвфуэс" в переводе Б. Ярхо). В таких

переводах прослеживаются черты явного сходства с языком русских авторов начала XIX в., в

особенности в лексике и фразеологии. Такие приметы прошлого, используемые переводчиками в целях

передачи старинного колорита, В. Россельс называет "патиной".

Но единственный ли это способ создать ощущение временной дистанции? В. Россельс отвечает

на этот вопрос отрицательно. Более того, по его мнению, ориентация на русскую классическую

литературу при переводе зарубежной классики сопряжена с известным риском: «Ведь при малейшем, так

сказать, „пережиме" Мопассан может в целом оказаться русской вариацией Чехова, шиллеровский

Фердинанд заговорит, как Арбенин, а Мольер и впрямь обернется французским Грибоедовым»

[Россельс, 1967, 29]. Так проблема исторического колорита оказывается тесно связанной с проблемой

национального колорита. Выход из положения В. Россельс видит в том, чтобы при переводе классиков

опираться на современный русский язык, на достижения нынешнего этапа развития русской литературы,

при этом, разумеется, избегая явных модернизмов.

Эта точка зрения находит подтверждение у И. Левого, ссылающе-

58