Шендрик А.Н. Химия белка. Структура, свойства, методы исследования

Подождите немного. Документ загружается.

212

то считают, что форма молекулы, и соответственно

R

G

2

, выбраны верно.

Рассеяние света уменьшает интенсивность излучения прошедшего через

раствор. Для растворов с размером частиц значительно меньше длинны падаю-

щего света выполняется соотношение аналогичное закону Ламберта-Бугера-

Бера:

ln

I

I

l

0

=⋅τ

где τ - мутность.

Величину τ измеряют с помощью нефелометров.

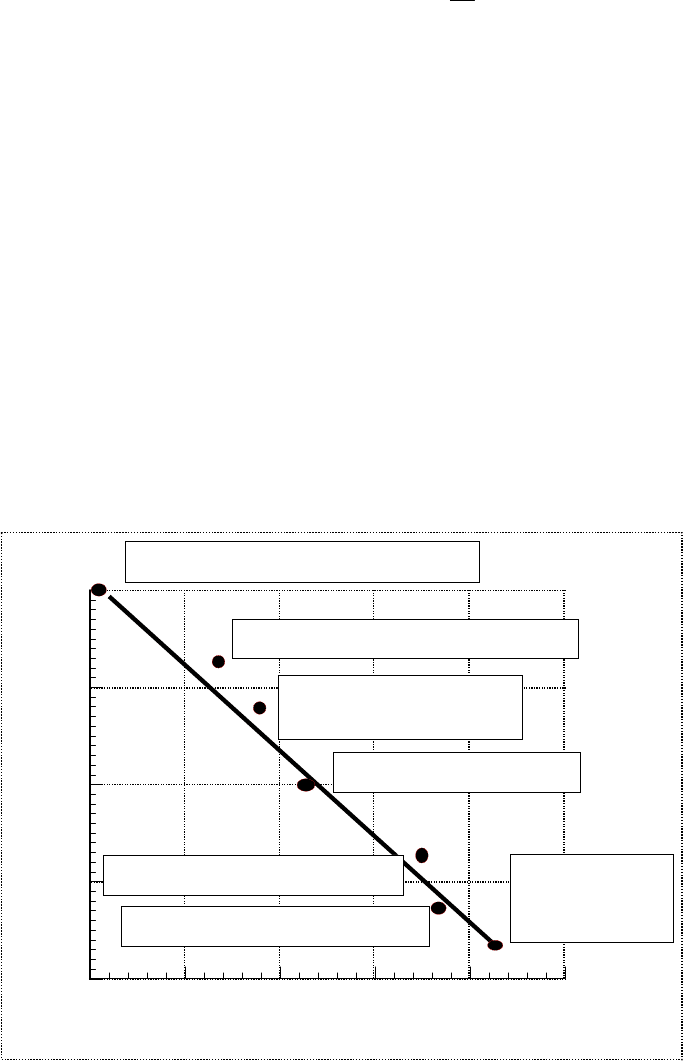

4.4.5 Определение молекулярной массы методом гель-фильтрации

В основе метода определения молекулярной массы белков с применением

гель-фильтрации лежит следующий эмпирический факт. Установлено, что объ-

емы элюирования различных белков с одинаковыми молекулярными массами

на одной и той же колонке в идентичных условиях практически совпадают. Это

позволяет определять молекулярную массу неизвестного белка, если колонка с

гелем предваритель-

но проградуирована

(прокалибрована).

Калибровка состоит в

определении объемов

элюирования не-

скольких чистых бел-

ков с известной мо-

лекулярной массой.

Полученные данные

наносят на график в

виде зависимости ло-

гарифма ММ от объема элюирования (V

e

). Такие зависимости в пределах одно

55 65 75 85 95 105

Объем элюирования, мл

4

4,3

4,6

4,9

5,2

lgMM

γ

-глобулин (человека) ММ=158000

трансферин (человека) ММ = 88000

сывороточный альбумин

(бычий) ММ = 67000

овальбумин ММ = 45000

химотрипсиноген ММ = 25000

миоглобин лошади ММ =16900

цитохром с

(сердце лошади)

ММ = 13400

213

го - полутора порядков по величине молекулярных масс имеют, как правило,

линейный вид. В качестве примера, на рисунке выше приведен такой график

для ряда белков.

Вместо объема элюирования иногда пользуются коэффициентом распре-

деления (К

р

), который рассчитывают по формуле:

KVV V

peвнеш внут

=−()/

р

и строят далее калибровочный график в координатах линейного уравнения:

MMK lgABp −=

Отклонения от линейности наблюдается для очень больших молекул,

низкомолекулярных веществ и некоторых белков. Таких, например, как колла-

ген и фибриноген.

Для глобулярных белков и многих углеводов описанный метод определе-

ния молекулярной массы дает надежные результаты (≅ 10%).

При фракционировании белков в тонком слое геля G-200 (на пластине)

наблюдается линейная зависимость между относительной длиной пробега пят-

на с белком и логарифмом его молекулярной массы. Относительную длину

пробега рассчитывают по отношению к длине пробега некоторого стандартного

белка, например, гемоглобина.

Для получения достоверных результатов гель-фильтрацию рекомендуется

проводить в присутствии денатурирующих агентов, в концентрированном

растворе хлоргидрата гуанидина, например.

4.4.6 Определение молекулярной массы белков

методом ДСН-гельэлектрофореза

Додецилсульфат натрия (ДСН) - сильно денатурирующий агент. Приме-

нение ДСН позволяет придать всем белковым молекулам сходную структуру и

сохранить различия в их молекулярной массе.

214

В полиакриламидном геле при нейтральном рН в 1%-ном ДСН и 0.1М

меркаптоэтаноле большинство многоцепочечных белков связывают ДСН и дис-

социируют. Имеющиеся дисульфидные связи разрушаются при этом меркапто-

этанолом. Вторичная структура белка разрушается, в результате чего комплек-

сы белка с ДСН приобретают структуру статического клубка, т.е. после обра-

боткой ДСН молекулы всех белков приобретают примерно одинаковую струк-

туру и имеют одинаковое отношение заряд/масса. Связано это с тем, что коли-

чество связывающегося с белком ДСН примерно постоянно и составляет около

1.4 г ДСН на 1г белка. Как следствие, заряд покрытой ДСН молекулы белка оп-

ределяется фактически не аминокислотными остатками пептидной цепи, а на-

ходящимися на поверхности молекулами ДСН, которые легко диссоциируют в

водных растворах и несут на себе отрицательный заряд.

Гидродинамические исследования показали, что комплексы белок-ДСН

являются вытянутыми элипсоидами или стержнями постоянного сечения, с

диаметром равным ≅ 18Å.

Установлено, что при гельэлектрофорезе комплексов белков с ДСН на-

блюдается линейная зависимость между их электрофоретической подвижно-

стью (µ) и логарифмом молекулярной массы:

MMlgab −=µ

Наличие этой зависимости позволяет определять молекулярную массу неиз-

вестных белков, при наличии калибровочных кривых в соответствующем диа-

пазоне масс. Погрешность определения молекулярных масс таким способом со-

ставляет около 10%.

4.4.7 Определение молекулярной массы методом седиментации

Седиментация - это осаждение растворенных или взвешенных частиц в

коллоидной системе (растворе) под действием сил наложенного из вне потен

215

циального поля. Наиболее распространенным из таких полей является гравита-

ционное поле. Однако, из-за незначительной величины напряженности грави-

тационного поля Земли (ускорение свободного падения g = 9/8 м/с

2

) седимента-

ция протекает в нем очень медленно. В ультрацентрифуге, изобретенной в

1922-25гг Сведбергом (Нобелевский лауреат 1926г) можно создать гравитаци-

онное поле в десятки и сотни тысяч раз превышающие величину g.

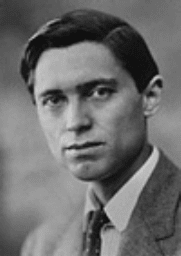

СВЕДБЕРГ (Svedberg), Теодор

30 августа 1884 г. – 25 февраля 1971 г.

Нобелевская премия по химии, 1926 г.

Шведский химик Теодор Сведберг родился в имении Флеранг, неподалеку от г.

Гавле. Он был единственным ребенком в семье Элиаса Сведберга, инженера и управ-

ляющего местным чугунолитейным заводом.

Учась в Каролинской школе в Эребру, С. особенно увлекся физикой, химией и биологи-

ей. Несмотря на то что его больше всего интересовала ботаника, он решил стать хими-

ком, поскольку считал, что это позволит ему глубже «заглянуть» в биологические про-

цессы. В январе 1904 г. он поступил в Упсальский университет, а в сентябре 1905 г. по-

лучил степень бакалавра. В том же году была опубликована его первая статья. С. про-

должал заниматься в Упсальском университете, и в 1907 г. ему была присуждена док-

торская степень.

В 1912 г. С. стал первым в Упсальском университете преподавателем физической химии и оставался на

этой должности в течение 36 лет. С приобрел наибольшую известность благодаря своим исследованиям физи-

ческих свойств коллоидных систем.

Для определения размеров частиц в коллоидных растворах С. применил сконструированный Рихардом

Зигмонди ультрамикроскоп. Ему удалось доказать, что коллоидные растворы подчиняются классическим физи-

ческим и химическим законам для разбавленных растворов. Тем не менее в большинстве случаев этот способ

не давал возможности установить размеры мельчайших частиц и распределение частиц по размерам.

С. полагал, что осаждение коллоидных частиц ускорилось бы в условиях более сильного гравитацион-

ного поля, создаваемого в центрифуге. Во время своего пребывания в Висконсинском университете в 1923 г. С.

приступил к созданию оптической центрифуги, в которой осаждение частиц фиксировалось бы посредством

фотографирования. С. в 1924 г., уже вернувшись в Швецию, вместе со своим коллегой Германом Ринде добился

осаждения без конвекции. Спустя год С. обнаружил, что биологические макромолекулы (белки) можно также

заставить выпадать в осадок из раствора. Более того, по скорости осаждения белка можно также сделать вывод

о размере молекулы. Это заключение стало первым указанием на то, что молекулы белков имеют четко выра-

женную массу и форму. В результате сделанных С. открытий центрифуга стала главным инструментом

биохимических исследований. Теперь скорость выпадения в осадок измеряется в единицах, названных именем

С.

В 1926 г. С. была присуждена Нобелевская премия по химии «за работы в области дисперсных сис-

тем». В своей вступительной речи от имени Шведской королевской академии наук X.Г. Седербаум сказал:

«Движение частиц, взвешенных в жидкости... наглядно свидетельствует о реальном существовании молекул, а

следовательно, и атомов – факт тем более знаменательный, что еще совсем недавно влиятельная школа ученых

объявила эти материальные частицы плодом воображения». В своей Нобелевской лекции, которую он прочел в

следующем году. С., сделав обзор технических и теоретических проблем, связанных с его работой, описал

большое потенциальное значение, какое, по его мнению, будет иметь ультрацентрифуга для прогресса во мно-

гих областях, включая медицину, физику, химию и промышленность.

В новой лаборатории физической химии, специально построенной для С. шведским правительством, он

провел еще 15 лет, совершенствуя конструкцию своей центрифуги. В январе 1926 г. ученый испытал новую мо-

дель ультрацентрифуги с масляными роторами, в которой добился 40 100 оборотов в минуту. А 5 лет спустя

создал новую модель, где число оборотов в минуту достигло 56 000. Длинная серия усовершенствований в кон-

струкции ротора привела к тому, что в 1936 г. центрифуга могла совершать 120000 оборотов в минуту. При та-

кой скорости на осаждающуюся частицу действовала сила в 525 000 F (где F – сила тяжести).

Следующим этапом исследования белков стало изучение гемоглобина и гемоцианина. Подверглись

анализу также седиментационные характеристики 100 белков, участвующих в дыхательных процессах многих

животных. Было доказано, что у всех белков молекулы имеют круглую форму, монодисперсны и обладают

216

большой молекулярной массой. Расширив с помощью ультрацентрифуги сферу исследования за счет других

биологических макромолекул, С. обнаружил, что такие углеводы, как целлюлоза и крахмал, образуют длинные,

тонкие, полидисперсные молекулы.

На протяжении всей жизни С. интересовался также явлением радиоактивности. В конце 20-х гг. он за-

нимался изучением действия альфа-частиц, испускаемых радиоактивными веществами, на растворы белков.

После открытия в 1932 г. Джеймсом Чедвиком нейтрона, С. сконструировал небольшой генератор нейтронов

для изучения воздействия облучения нейтронами и получения радиоактивных изотопов в качестве химических

и биологических индикаторов.

В 1949 г., по достижении пенсионного возраста, С. вышел в отставку. Однако специальным постанов-

лением ему было разрешено сохранить за собой пост директора незадолго до этого созданного при Упсальском

университете Института ядерной химии Густава Вернера, где благодаря главным образом его усилиям был ус-

тановлен синхроциклотрон.

С. был человеком живого ума и разнообразных интересов. Прекрасный фотограф-любитель, глубоко

интересовался ботаникой и был обладателем одной из лучших в Швеции ботанических коллекций. Женат он

был четыре раза: на Андреа Андреен (1909), Джейн Фроди (1916), Ингрид Бломквист (1938) и Маргит Халлен

(1948). У него было шесть сыновей и шесть дочерей.

С. внес большой вклад в укрепление связи между академической наукой и практическим применением

научных достижений. Так, во время второй мировой войны он добился развертывания в Швеции производства

синтетического каучука. Сторонник понимания науки как явления интернационального, он приглашал на рабо-

ту в Упсальский университет иностранных ученых. Работая на стыке наук, С. внес весомый вклад в объедине-

ние физики, химии и биологии. Умер ученый 25 февраля 1971 г. в Эребру (Швеция).

С. был удостоен многих наград. В их числе медаль Берцелиуса Шведской королевской академии наук

(1944), медаль Франклина Франклинского института (1949) и медаль Адольфа Густава Упсальского универси-

тета (1964). Он был почетным доктором университетов Гронингена, Висконсина, Упсалы, Гарварда, Оксфорда,

Делавэра и Парижа, а также членом более 30 профессиональных обществ, включая Шведскую королевскую

академию наук. Лондонское королевское общество, американскую Национальную академию наук и Академию

наук СССР.

Источник информации:

Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ.– М.: Прогресс, 1992.

Гравитационное поле в ультрацентрифуге создается за счет быстрого

вращения ротора вокруг оси, что сопровождается появлением больших центро-

бежных ускорений на периферии ротора. Вспомним, что согласно «принципу

тождественности» единой теории поля А.Эйнштейна гравитационные поля и

поля порождаемые ускорением неразличимы. Они тождественны.

В мощном гравитационном поле диффузионные силы уже не в состоянии

определять движение достаточно больших молекул, т.е. они уже не могут рас-

пределяться равномерно по объему, а происходит их осаждение в направлении

действия центробежной силы.

4.4.7.1 Устройство ультрацентрифуги

Граница между центрифугированием и ультрацентрифугированием весь-

ма условна. В настоящее время она пролегает в области примерно 50 тыс.

217

об/мин. (250 - 300 тыс. g). Современные ультрацентрифуги имеют скорости

вращенния ротора выше 100 тыс. об/мин и создают очень мощные гравитаци-

онные поля.

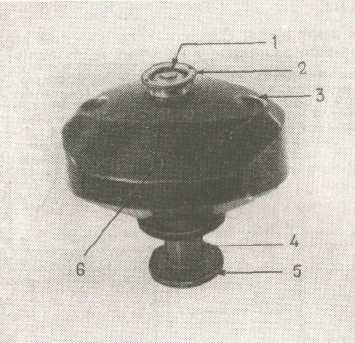

Ротор ультрацентрифуги - основная и весьма прецизионная часть всей ее

конструкции. Оп должен быть весьма тщательно отцентрирован и сбалансиро-

ван. Если, например, дисбаланс в статическом состоянии ротора составляет

всего 1мг, то при ускорениях в 400тыс. g этот дисбаланс достигнет 400 г, что

вызовет сильные биения. По этой причине во всех ультрацентрифугах исполь-

зуется гибкий вал (струна), которая позволяет ротору «отыскивать» в процессе

вращения центр масс и вращаться вокруг оси, проходящей через этот центр

масс. В роторе имеется три отверстия. Одно - для установки ячейки с раство-

ром, второе - для установки балансировочного груза, третье - индексное отвер-

стие. Оно служит для определения расстояния от центра вращения (см. рис 4.1).

Рис 4.1

Ротор аналитической центрифуги фирмы Beckman.

1 - соединительная муфта; 2 - поддерживающее кольцо; 3 - отверстие для ячейки с кюве-

той (балансировочное отверстие расположено симметрично); 4 - термисторный датчик; 5

- подставка ротора; 6 - индексное отверстие.

Ячейка ультрацентрифуги - это полый металлический цилиндр,

внутри которого имеется алюминиевая или пластмассовая вставка, кото-

рая крепится с двух сторон кварцевыми или сапфировыми стеклами.

218

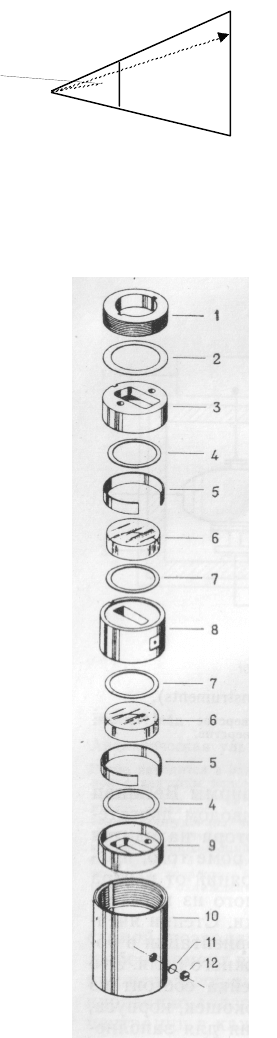

Вставка имеет форму равнобедренной трапеции,

стороны которой параллельны радиусам окружно-

сти вращения ротора (см.рис.):

Объем помещаемого в ячейку раствора состав-

ляет 0.1 - 1мл. Конструкция ячейки детально пред-

ставлена на рис.4.2.

Рис. 4.2

Устройство ячейки аналитической центрифуги фирмы Beckman.

1. Навинчивающееся кольцо

2. Прокладка кольца

3. Держатель верхнего окна

4. Уплотнительная прокладка

5. Гильза окна

6. Окно (сапфир или кварцевое стекло),

7. Прокладка сердечника

8. Алюминиевый сердечник с трапециевидной полостью для рас-

твора

9. Держатель нижнего окна

10. Корпус ячейки

11. Прокладка винта корпуса

12.

Винт корпуса

Ротор ультрацентрифуги находится в бронированной охлаждаемой каме-

ре в вакууме и подвешивается на струне, которая соединена с ведущим валом

мотора. В наконечнике ротора установлен термисторный датчик температуры.

В камере с ротором установлены верхняя и нижняя линзы. Нижняя линза вы-

полняет функцию коллиматора, через нее в ячейку попадают параллельные лу-

чи. Верхняя линза фокусирует проходящий свет на пленку. Таким образом, за

распределением взвешенных частиц коллоидных раствором в ячейке вдоль оси

219

вращения ротора ультрацентрифуга можно следить с помощью оптической сис-

темы. Принципиальная схема аналитической центрифуги фирмы Beckman

представлена на рис. 4.3.

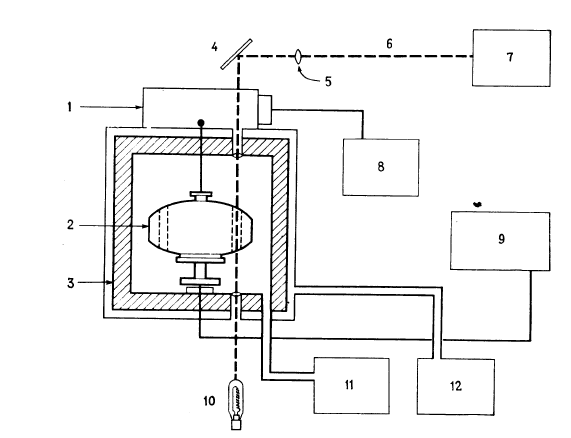

Рис. 4.3

Схема аналитической ультрацентрифуги фирмы Beckman

1 - мотор; 2 - ротор; 3 - бронированная камера; 4 - зеркало; 5 - камерная линза; 6 - путь лу-

ча света; 7 - держатель фотопленки; 8 - панель контроля скорости вращения; 9 - контроль

температуры; 10 - источник света; 11 - вакуумный насос; 12 - контур охлаждения.

Для экспериментального определения молекулярной массы белков

используют три варианта седиментационного метода:

¾ метод скорости седиментации;

¾ метод седиментационного равновесия;

¾ метод приближения к седиментационному равновесию.

4.4.7.2 Определение молекулярной массы по скорости седиментации

Если приложенная к белковой молекуле центробежная сила много боль-

ше противодействующим ей силам диффузии, то молекула постепенно пере-

мещается в направлении этой силы, т.е. осаждается в направлении от мениска к

дну сосуда. Верху остается чистый растворитель, отделенный от раствора до

220

вольно отчетливой границей. За перемещением этой границы вдоль центри-

фужной кюветы можно наблюдать оптически, измеряя показатель преломления

на разных расстояниях от мениска вдоль кюветы.

Рассмотрим в самых общих чертах этот метод. Во вращающейся в цен-

трифуге кювете с раствором частица испытывает действие центробежной силы:

F

ц/б

= mω

2

r

где m- масса, ω- угловая скорость, r- расстояние до центра вращения.

Со стороны растворителя на частицу действует выталкивающая сила - F

выт

(или

фактор плавучести), направленная против центробежной силы:

F

выт

= ω

2

rmvρ

где v- парциальный удельный объем растворенных частиц. Его определяют как

величину возрастания объема раствора (при большом избытке растворителя)

после добавления к нему 1г сухого вещества (см

3

/г). Для большинства белков

v≅0.74 см

3

/г, ρ- плотность растворителя.

Кроме того, при движении растворенной частицы через растворитель

возникает противодействующая этому движению сила трения:

F

тр

= fV

где f- коэффициент трения, V- относительная скорость.

В стационарном гидродинамическом режиме растворенная частица движется с

постоянной скоростью (без ускорения), поскольку все действующие на нее си-

лы уравновешены (закон Ньютона):

F

ц/б

= F

выт

+ F

тр

или:

mω

2

r - ω

2

rmvρ - fV = 0

221

Откуда скорость равномерного оседания частицы равна:

V

mr v

f

=

−ωρ

2

1()

Из последнего уравнения следует, что в гравитационном поле:

•

скорость движения частицы пропорциональна ее массе;

• более плотные частицы с меньшим удельным объемом (v) будут двигаться

быстрее менее плотных;

• с увеличением плотности раствора (ρ) скорость движения взвешенных в нем

частиц уменьшается.

• скорость движения обратно пропорциональна величине коэффициента тре-

ния (f).

Перечисленные выше закономерности седиментации применимы ко всем

частицам коллоидных растворов, независимо от их размеров.

В тех случаях, когда седиментационная граница белка перемещается с

постоянной скоростью, т.е. при равенстве сил, скорость седиментации выража-

ют через коэффициент седиментации - s:

s = V/ω

2

r

Коэффициенты седиментации для белков имеют величины 10

-13

- 10

-15

с. Обыч-

но, s выражают в специальных единицах - Сведбергах (обозначают символом

S); 1S = 10

-13

с. С возрастанием молекулярной массы белка коэффициент седи-

ментации увеличивается. Простой пропорциональности здесь нет. Однако, зная

величину s и располагая некоторыми дополнительными данными можно рас-

считать молекулярную массу белка по уравнению Сведберга:

M = RTs/D(1-vρ)

где D- коэффициент диффузии, R- универсальная газовая постоянная, T- абсо-

лютная температура.