Сергеев О.С., Уксусова Л.И. и др. Типовые патологические процессы. Воспаление. Лихорадка. Повреждение клетки

Подождите немного. Документ загружается.

сопровождается существенной экстравазацией жидкости, но требует от клетки больших

энергозатрат. При преодолении базальной мембраны могут иметь значение лизосомальные

коллагеназа и эластаза. Лимфоциты, помимо вышеописанного пути эмиграции, обладают

способностью проникать прямо через цитоплазму живых клеток сосудистой стенки, не

повреждая их. Это любопытное явление называется эмпериполез.

> Движение лейкоцитов к центру воспалительного очага, имеющее скорость порядка 20

мкм/мин. Оно носит характер хемотаксиса и рассматривается как первая фаза фагоцитоза.

Маргинация начинается со стадии артериальной гиперемии и продолжается вместе с

выселением лейкоцитов при венозной гиперемии и стазе. Полный стаз приводит к уменьшению

эмиграции и переносит центр событий во внесосудистое пространство, так как там активно

продолжаются хемотаксис и фагоцитоз.

МЕХАНИЗМЫ МАРГИНАЦИИ И ДИАПЕДЕЗА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЛЕЙКОЦИТОВ И ЭНДОТЕЛИЯ. МОЛЕКУЛЫ КЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ

По современным представлениям, основной механизм эмиграции лейкоцитов состоит в

комплементарных лиганд-рецепторных взаимодействиях между лейкоцитом и сосудистой

стенкой, причем появление рецепторов индуцируется медиаторами воспаления.

Группа молекул-регуляторов минимально представлена в покоящихся лейкоцитах и

эндотелиоцитах или, вообще, не экспрессирована на них (как ELAM-1). Кроме того, до

активации молекулы адгезии секвестрированы во внутриклеточных гранулах и не

функционируют. Часть из них распознает свои лиганды только после того, как первичная

альтерация и/или медиаторы воспаления вызовут в последних конформационные изменения.

При воспалении ряд медиаторов (фрагменты комплемента, лейкотриен В

4

, фактор активации

тромбоцитов, трансферрин, цитокины: ИЛ-1, ИЛ-8, -интерферон, ФНО и ФНО, пептидные

хемотаксические факторы: мастоцитарные факторы хемотаксиса нейтрофилов, эозинофилов и

базофилов, а также сами липополисахариды бактерий) вызывает освобождение молекул адгезии

и их лигандов из гранул, конформационные изменения, благоприятствующие их

комплементарным взаимодействиям и позже синтез молекул адгезии de novo. При этом часть

медиаторов индуцирует повышение клейкости только у лейкоцитов (лейкотриен В – на

нейтрофилах, факторы комплемента – на полиморфонуклеарах и моноцитах), часть действует

только на эндотелий (ИЛ-1, эндотоксины бактерий), а большинство стимулирует и адгезивность

лейкоцитов, и клейкость эндотелия (ФНО). Большинство медиаторов-усилителей адгезивных

свойств синтезируется лимфоцитами и макрофагами, но и сам эндотелий под влиянием

липополисахаридов бактерий, тромбина и ФНО способен вырабатывать, например, ИЛ-1.

Молекулы клеточной адгезии подразделяются на несколько семейств:

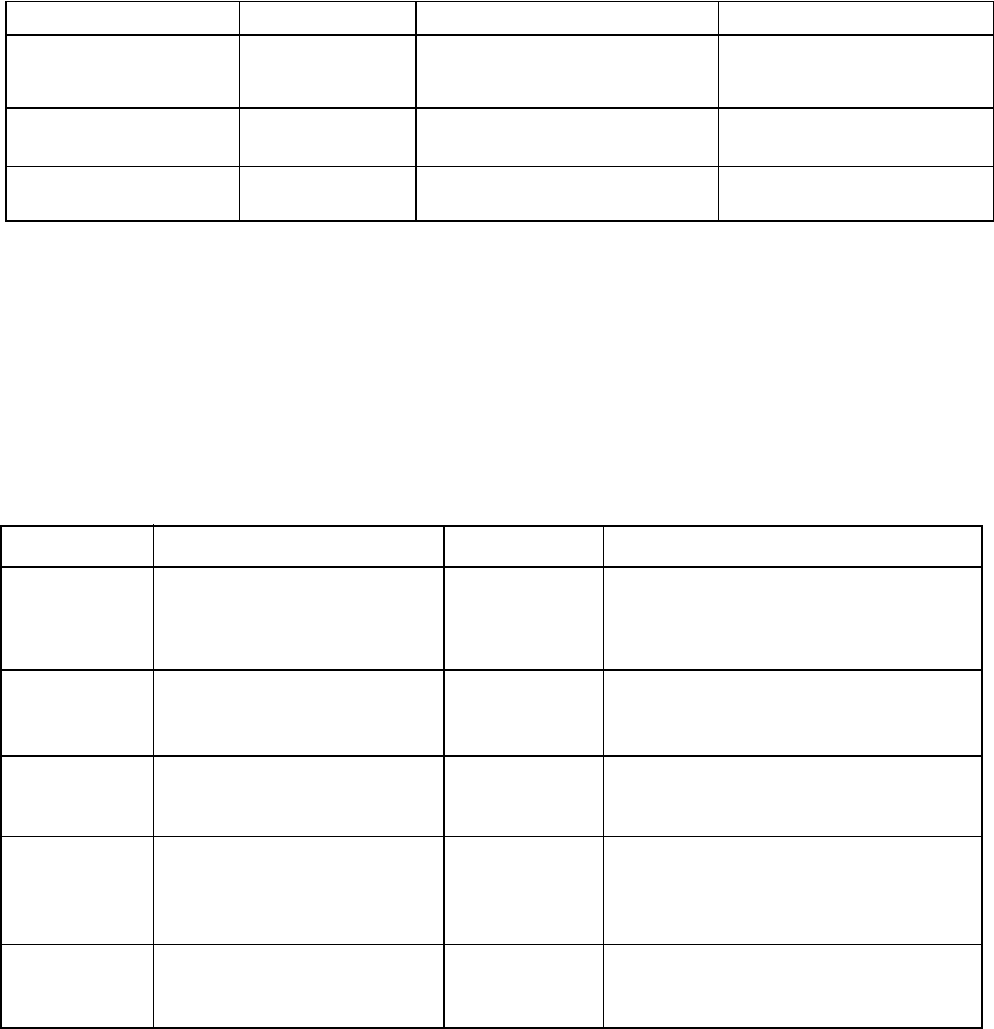

> Селектины – лектиновые молекулы клеточной адгезии (LECCFMs). Селектины

опосредуют самую раннюю стадию маргинации лейкоцитов – обратимую адгезию. Благодаря

взаимодействиям с их участием лейкоциты покидают осевой кровоток, претерпевают краевое

движение и краевое стояние. Таблица 6 содержит общую характеристику селектинов.

Взаимодействие селектинов с участием олигосахаридных остатков позволяет лейкоцитам

задержаться у эндотелиальных клеток. Селектины экспрессируются рано: пик эксрессии Р-

селектина, например, приходится на 7-8 мин после стимуляции эндотелия пупочной вены

кахексином.

Первым экспрессируется Е-селектин для нейтрофилов (поэтому именно эти лейкоциты

во многих случаях эмигрируют раньше других). Наиболее массированная экспрессия этого

селектина наступает уже через 20 мин после стимуляции эндотелия пупочной вены кахексином.

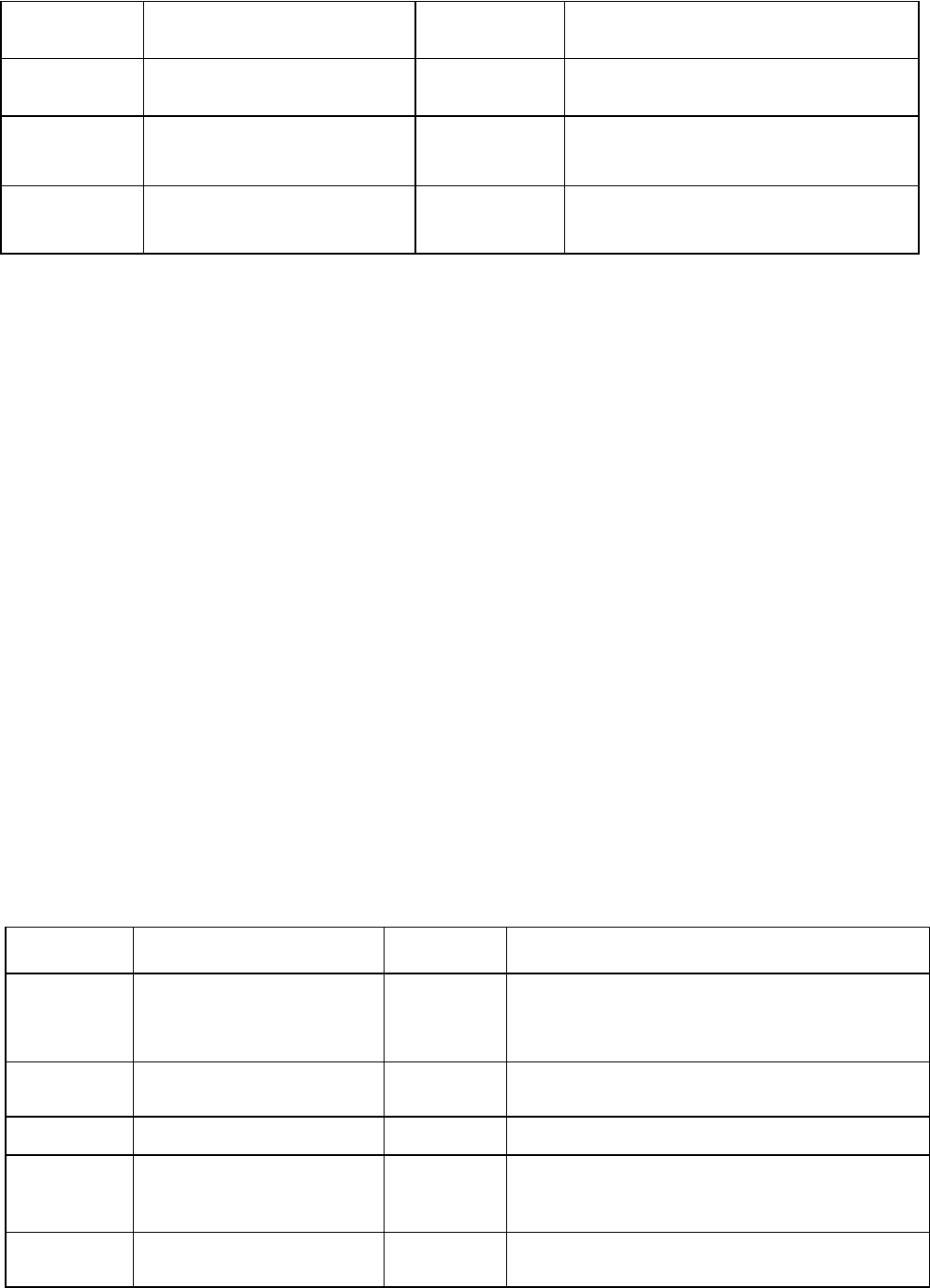

> Интегрины – димерные трансмембранные белки, экспрессируемые лейкоцитами и

другими клетками гемопоэтического ряда, фибробластами и клетками ряда внутренних органов.

Эндотелий экспрессирует лишь некоторые интегрины. Они ответственны за поздние стадии

адгезии активированных лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию и, частично, диапедез белых

21

клеток крови через стенку сосуда. Интегрины распознают трипептид арг-гли-асп (RGD) и,

возможно, другие, конформационно близкие детерминанты (Таблица 7).

При маргинации и диапедезе основными участниками являются

2

-интегрины LEA-1,

p150 CR3 (МАС-1) миелоидных и лимфоидных клеток. Они взаимодействуют с появляющимися

под воздействием цитокинов на эндотелиоцитах молекулами ICAM из числа членов

суперсемейства иммуноглобулинов. В то же время,

1

-интегрин VLA-4 взаимодействует с

экспрессируемым под влиянием цитокинов на эндотелиальных и некоторых

антигенпредставляющих клетках белком VCAM из того же суперсемейства. При

наследственном дефиците

2

-интегринов развивается синдром дефектной адгезии лейкоцитов,

приводящий к нарушению аккумуляции фагоцитов в очагах воспаления и затяжным инфекциям.

Таблица 6

Селектины и их функции

Селектин Источник Лиганды Функции

L-селектин (LAM-1) Все лейкоциты. Адресин лимфоузлов,

сиалированные

олигосахариды сосудистой

Маргинация, хоуминг

лимфоцитов.

Р-селектин (GMP-

140)

Эндотелий,

тромбоциты.

Сиалированные Льюис-Х

олигосахариды лейкоцитов.

Маргинация лейкоцитов,

адгезия тромбоцитов.

Е-селектин (ELAM-1) Эндотелий. Асиало-Льюис-Х антиген

нейтрофилов.

Маргинация

нейтрофилов.

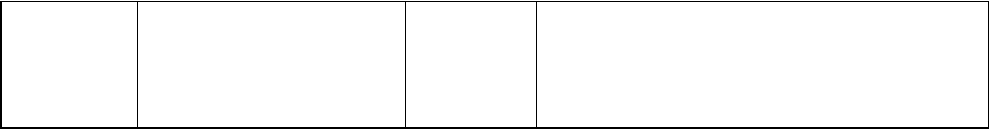

> Белки суперсемейства иммуноглобулинов, участвующие в адгезии и экспрессируемые.

преимущественно, эндотелием, именуются ICAM. Это трансмембранные протеины с пятью

внеклеточными доменами, их экспрессия усиливается ИЛ-1, ФНО и -интерфероном (Таблица

8).

> Адресины – белки клеток внутренней выстилки высокоэндотелиальных венул. Эти

сосуды лимфоидных органов – место физиологической адресной миграции лимфоцитов и

других лейкоцитов, которое и опосредуется рецепцией адресинов.

Таблица 7

Интегрины и их роль

Интегрин Источник Лиганды Функции

VLA-1

(CD

49а

)

Эндотелий, моноциты,

фибробласты,

активированные Т-

лимфоциты, маркер Т-

Ламинин,

коллаген.

Рецептор адгезии активированных

лейкоцитов.

VLA-1

(CD

49b

)

Лимфоциты, моноциты,

макрофаги, тромбоциты,

гранулоциты.

Ламинин,

коллаген.

Рецептор адгезии активированных

лейкоцитов, тромбоцитов.

VLA-1

(CD

49c

)

Эндотелий, лимфоциты,

тироциты, почки, другие

внутренние органы.

Фибронектин,

ламинин,

коллаген.

Рецептор адгезии активированных

лейкоцитов.

VLA-1

(CD

49d

)

Т- и В-лимфоциты,

моноциты, тромбоциты.

Фибронектин,

VCAM-1,

сосудистый

адресин.

Рецептор внутриорганного

хоуминга Т-клеток памяти,

хоуминга лимфоцитов в пейеровы

бляшки, усилитель маргинации,

VLA-1

(CD

49e

)

Активированный

эндотелий, некоторые

лейкоциты, тромбоциты.

Фибронектин. Рецептор адгезии активированных

лейкоцитов, тромбоцитов, хоуминга

Т-клеток.

22

VLA-1 (CD

49f

) Активированные Т-

лимфоциты, тромбоциты,

внутренние органы.

Ламинин. Рецептор адгезии активированных

лейкоцитов.

LFA-1 (CD

11a

) Лимфоциты, моноциты,

макрофаги, гранулоциты.

ICAM-1, 2, 3. Рецептор адгезии лейкоцитов.

CR3 MO-1,

(CD

11b

)

НК-клетки, моноциты,

нейтрофилы.

ICAM-1, С

Зb.

Рецептор продуктов протеолиза 3

фактора комплемента, адгезии

активированных лейкоцитов.

CR4 (p150

(CD

11c

)

В-лимфоциты, макрофаг,

моноциты, НК, и

гранулоциты.

С

4b.

Рецептор продуктов протеолиза 4

фактора комплемента, адгезии

активированных лейкоцитов.

В очаге острого воспаления эмиграция лейкоцитов характеризуется очередностью. Хотя

для форсирования стенки сосуда отдельному нейтрофилу достаточно 3-12 мин, максимальная

скорость выхода нейтрофилов приходится на первые 2 часа, а максимальное накопление этих

клеток в очаге наступает к 4-6 часам.

Моноциты начинают эмиграцию вместе с нейтрофилами, но наращивают ее до 16-24 ч и

после этого срока преобладают в инфильтрате. Считается, что лимфоциты начинают

эмигрировать позже других лейкоцитов. Асинхронность эмиграции связана с неодновременным

появлением молекул клеточной адгезии и хемотаксических факторов, специфичных для разных

лейкоцитов.

Выходя из сосудов, лейкоциты проявляют положительный хемотаксис и приближаются к

носителям хемоаттрактивных детерминант, что составляет уже первую стадию фагоцитоза.

ФАГОЦИТОЗ: ЕГО УЧАСТНИКИ И НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Фагоцитоз – одно из самых блестящих открытий патофизиологии XIX века. И. И.

Мечников описал фагоцитоз в 1883 г. как общебиологическое явление в жизнедеятельности

одноклеточных и многоклеточных организмов, состоящее в поглощении клетками других

клеток и твердых частиц. В настоящее время под фагоцитозом понимают захват клеткой путем

рецепторного эндоцитоза при участии микрофиламентов объектов с диаметром более 1 мкм.

Таким образом, фагоцитоз – частный случай рецепторного эндоцитоза. Последний может

проявляться и в иных формах – трансцитоза, адсорбтивного и жидкофазного пиноцитоза.

Пиноцитоз не требует участия микрофиламентов, менее энергоемок и пригоден лишь для

захвата меньших по размеру объектов.

Таблица 8

Иммуноглобулиноподобные молекулы клеточной адгезии

Ig-

подобный

Источник Лиганды Функции

ICAM-1 Активированные

эндотелий, лейкоциты,

тромбоциты, эпителий

тимуса.

LFA-1,

CR3,

риновирус

ы,

Опосредует адгезию активированных

лейкоцитов, тромбоцитов и эндотелия.

ICAM-2 Эндотелий. LFA-1. Опосредует физиологическую эмиграцию

лейкоцитов.

ICAM-3 Все лейкоциты в покое. LFA-1. Межлейкоцитарная кооперация.

VCAM Активированный

эндотелий и

дендритические клетки.

VLA-4.

Хоуминг в пейеровых бляшках и фиксация

В-лимфоцитов в герминативных центрах,

транспорт лимфоцитов за

CD

2

Т-лимфоциты и НК-

клетки.

CD

58.

Кооперация клеток при презентации

антигенов, передает митогенный сигнал.

23

CD

58

(LFA-

3)

Большинство клеток, в

том числе все клетки

гемопоэтического ряда,

иммунокомпетентные и

антигенпредставляющие.

CD

2.

Кооперация клеток при презентации

антигенов, прикрепление киллеров к

мишеням.

У одноклеточных и низших многоклеточных фагоцитоз служит способом питания и

защиты. С появлением в филогенезе мезодермы функции защиты переходят к ее производным.

У высших животных фагоцитоз – не только способ защиты против экзогенных агрессоров, но и

один из механизмов устранения собственных состарившихся клеток и апоптотических телец в

ходе запрограммированной клеточной гибели на протяжении морфогенеза. Фагоцитоз

обеспечивает развитие преиммунного и иммунного ответов, устраняет из кровотока иммунные

комплексы, предупреждая иммунокомплексные болезни, утилизирует материал тромбов при

тромболизисе и участвует в рассасывании рубцов, устранении микроэмболов и патологических

продуктов обмена при тезаурисмозах. В ходе фагоцитоза его исполнителями реализуется

сложный комплекс защитно-приспособительных механизмов, которые включают не только

цитотоксическое или бактерицидное действие на объект фагоцитоза, но и секрецию медиаторов

воспаления (экзоцитоз), активацию энергетического метаболизма фагоцита (дыхательная

вспышка), процессинг антигенов и их представление лимфоцитам.

Подчеркивая важную роль фагоцитов при воспалении, Мечников говорил: «Нет

воспаления без фагоцитоза». Патофизиология оценивает справедливость мечниковских слов, но

это отнюдь не значит, что фагоцитоз не оказывает, наряду с саногенным, и патогенного

действия.

Участники фагоцитоза – фагоциты. Мечников выделял макрофаги и микрофаги,

впоследствии было установлено, что первые – это моноциты и их потомки. К последним

Мечников причислил гранулоциты.

Сейчас говорят о системе мононуклеарных фагоцитов (состав которой приведен выше) и

о полиморфонуклеарных фагоцитах, представленных, в основном, нейтрофилами. Способность

к фагоцитозу присуща также эозинофилам и базофилам, но для них этот вид деятельности не

является основным. В фагоцитозе, определенно, могут участвовать и тромбоциты, причем эта

их функция сильно стимулируется -фетопротеином. По некоторым данным, фагоцитировать

способны и некоторые пролимфоциты, но зрелые лимфоидные клетки фагоцитами не являются.

Эпизодически фагоцитируют даже клетки, не относящиеся к системе крови, например, нервные

и эпителиальные, не являющиеся профессиональными фагоцитами.

Нейтрофил – короткоживущая клетка. В крови он находится, в среднем, 12-14 ч, а в

тканях – не более 2-4 суток. При воспалениях нейтрофилы играют ту же роль, что ручные

гранаты при боевых действиях: это фагоциты одноразового использования, которые обязательно

гибнут при фагоцитозе, «разбрасывая» вокруг своего рода осколки – бактерицидные и

цитотоксические факторы и медиаторы воспаления, в том числе и нейтрофильный

хемотаксический фактор, привлекающий макрофаги, гранулоцитарный колониестимулирующий

фактор, способствующий восполнению их пула и нейтрофильный пироген, вносящий

некоторый вклад в стимуляцию преиммунного ответа организма.

Гибель нейтрофилов при воспалении связана не столько с кознями микробов, сколько с

тем, что они не выдерживают собственного мощного окислительного удара, наносимого по

флогогенным агентам системой продукции активных кислородных радикалов.

Не участвующие в воспалении нейтрофилы претерпевают апоптоз или экспрессируют

антиген стареющих клеток и фагоцитируются макрофагами («экспроприация

экспроприаторов»!). Остатки нейтрофилов и макрофагов, а также поврежденные клетки и

микроорганизмы формируют гной. При нейтрофильном экссудате гной особенно богат

миелопероксидазой, придающей ему зеленоватый цвет. Макрофаги лишены миелопероксидазы

и формируют гной иного оттенка. Компоненты бактерий, например, синегнойной палочки,

24

могут придавать гною особые, специфические цвет и другие свойства. Гной всегда проявляет

гидролитическую активность и может участвовать в распространении воспаления и инфекции,

что привело медицину к постулату «Ubi pus – ibi evacua».

Нейтрофилы отличаются менее широким репертуаром фагоцитируемых объектов, чем

макрофаги. Последние принципиально способны фагоцитировать практически все объекты,

доступные нейтрофилам (например, кокки и грибки), а также многие другие, не

фагоцитируемые гранулоцитами. Так, фагоцитоз опухолевых клеток, а также клеток,

зараженных вирусами и персистирующими интрацеллюлярными патогенами, является

исключительно макрофагальным.

В то же время, в фагоцитозе стафилококков, стрептококков, включая пневмококки,

диплококков и многих других возбудителей, условно обозначаемых как «гноеродная флора»,

роль нейтрофилов является решающей. Отчасти, именно поэтому скарлатина, гоноррея и

менингококковая инфекция, например, сопровождаются нейтрофильным, а коклюш, паротит и

мононуклеоз – моноцитарно-лимфоцитарным лейкоцитозом в крови и соответствующим

составом экссудатов.

Система мононуклеарных фагоцитов представлена как профессиональными фагоцитами,

так и антиген-представляющими клетками различной локализации. Это, прежде всего,

монобласты и промоноциты, моноциты и макрофаги костного мозга, пролиферация и

дифференцировка которых находятся под влиянием ряда последовательно действующих

цитокинов (плюрипотентного ростового фактора, ИЛ-6, ИЛ-1, ИЛ-3, GM-CSM), моноциты

периферической крови, проводящие в ней, в среднем, 1-2 дня и покидающие кровеносное русло

через высокоэндотелиальные венулы и синусоиды. В тканях моноциты превращаются в

альвеолярные макрофаги легких, плевральные, перикардиальные, суставные и перитонеальные

макрофаги серозных полостей, селезеночные макрофаги, клетки Купфера в печени, макрофаги

лимфоузлов, микроглию головного мозга, остеокласты костей, гистиоциты соединительной

ткани, мезангиальные макрофаги клубочков почек, эпителиоидные клетки. Фагоцитирующие

макрофаги особенно активны при метаболическом взрыве и экзоцитозе медиаторов воспаления.

Близкие к ним, но обособленные в функциональном и антигенном отношении антиген-

представляющие макрофагальные клетки – это клетки Лангерганса в коже, интердигитирующие

клетки тимуса и лимфоузлов, фолликулярные дендритические клетки герминативных центров.

Помимо фагоцитоза, они специализированы на взаимодействии с лимфоцитами, обладают

экспрессией белков ГКГС не только первого, но и второго класса, осуществляют процессинг

антигенов и их презентацию и выделяют клеточно-специфические хемоаттрактивные пептиды.

В тканях как при воспалении, так и в норме, макрофаги представляют собой

долгоживущие элементы и их участие в фагоцитозе и воспалении многократно. Более того, на

протяжении воспаления макрофаг, по-видимому, в пределах своей специализации может менять

спектр вырабатываемых медиаторов воспаления и влиять на его ход, не только управляя

процессами альтерации и экссудации, но и оперируя противовоспалительными сигналами,

участвуя в контроле и исполнении пролиферации и репаративного процесса в целом. Репертуар

объектов фагоцитоза у макрофагов очень широк. Уже отмечалось, что такие объекты, как

клетки, пораженные микобактериями, бруцеллами, риккетсиями, сальмонеллами,

токсоплазмами и листериями, иммунные комплексы, стареющие и снабженные неоантигенами

собственные клетки, мишени аутоиммунных процессов, практически подлежат только

макрофагальному фагоцитозу. Макрофаги не только выделяют, но и синтезируют заново

медиаторы воспаления, принадлежащие ко всем химическим группам.

Это важные источники арахидоновых производных и АКР, причем они обладают

значительным антиоксидантным потенциалом и, как правило, выживают при нанесении

окислительного удара по микробам и другим мишеням фагоцитоза. В отличие от нейтрофилов и

моноцитов крови, обладающих миелопероксидазой и генерирующих гипохлорит, зрелые

тканевые макрофаги не содержат данного фермента, поэтому спектр вырабатываемых ими АКР

25

богат перекисью водорода и гидроксильными радикалами, но не включает этот «естественный

отбеливатель». Это может способствовать их выживанию при фагоцитозе. Мононуклеары

способны вырабатывать биогенные амины и многие медиаторы, присущие нейтрофилам

(гидролазы, лизоцим). Макрофаги синтезируют компоненты сторожевой полисистемы плазмы

крови (включая факторы комплемента, факторы свертывания, предшественники кининов и

активатор фибринолиза плазминоген). В отличие от нейтрофилов, они выделяют транспортные

белки (трансферрин, транскобаламин, апопротеины липопротеидов), фибронектин,

противовоспалительные антиоксиданты и ингибиторы протеаз (

2

-макроглобулин, С-

реактивный белок,

1

-антитрипсин и другие положительные глобулины острой фазы плазмин).

ИЛ-1, кахексин и -интерферон также являются макрофагальными продуктами. Это делает

исключительной роль макрофагального фагоцитоза как процесса, обеспечивающего с помощью

этих цитокинов стартовые сигналы для преиммунного ответа – системного коррелята

воспаления. Продромальный синдром, включая лихорадку, распространенное повышение

адгезивных свойств эндотелия, гипоферремию, ускорение СОЭ и типовой сдвиг белковых

фракций в плазме крови, обеспечивается, в основном, макрофагальными цитокинами.

Истощение при хронических воспалениях и опухолевых процессах опосредуется действием

кахексина, значительная часть которого производится тоже активированными макрофагами.

Лейкоцитоз при воспалениях стимулируется не только нейтрофилами, но и

макрофагальными колониестимулирующими факторами. Макрофаги и, в еще большей степени,

близкие к ним антигенпредставляющие клетки, выделяют хемоаттрактанты и ингибиторы

миграции для лимфоцитов и гранулоцитов, участвующих в рекрутировании клеток в состав

экссудатов и гранулём. Мононуклеарные фагоциты – мощный источник стимуляторов

пролиферации и биосинтетической деятельности фибробластов (фактор роста, фактор

ангиогенеза). Они могут и тормозить размножение клеток (опухолевых, некоторых

бактериальных, например, туберкулезных и листериозных; а также лимфоидных). Доказано, что

макрофаги, в отличие от гранулоцитов, сами могут пролиферировать в очагах воспаления, хотя

их тканевой пул пополняется, по большей части, иммиграцией. Таким образом, роль

макрофагов, по сравнению с другими фагоцитами, становится особенно важной при

хроническом воспалении.

Наследственные и приобретенные нарушения в работе фагоцитов тяжело отражаются на

ходе воспаления и снижают его защитную эффективность.

СТАДИИ ФАГОЦИТОЗА, ИХ МЕХАНИЗМЫ И РАССТРОЙСТВА

Процесс фагоцитоза подразделяется на 4 стадии:

1. Приближение к объекту фагоцитоза;

2. Прилипание фагоцита к поверхности объекта (распознавание рецепторами

фагоцита опсонических детерминант объекта);

3. Погружение объекта в цитоплазму фагоцита;

4. Переваривание (или шире – киллинг-эффект, деградация объекта).

Приближение может быть и случайным, особенно, у фиксированных фагоцитов. Однако

главным его механизмом служит хемотаксис.

Хемотаксисом называется направленное движение живых клеток по градиенту

концентрации какого-либо распознаваемого ими вещества. Вещества, привлекающие клетки,

называются хемоаттрактантами. По сути дела, хемоаттрактивная чувствительность, присущая

всем лейкоцитам, включая не фагоцитирующие клетки – это прообраз обоняния на

одноклеточном уровне.

Хемоаттрактанты, если они имеются на поверхности выделяющего их объекта, являются

в то же самое время, и опсонинами, поскольку прямая ассоциация фагоцитарного рецептора

хемоаттрактанта с его лигандом обеспечивает опсонизацию, то есть способствует прилипанию

и дополнению клеточного «обоняния» своего рода осязанием. Например, и хемоаттрактантами,

и опсонинами служат специфические иммуноглобулины и факторы комплемента. Часть

26

хемоаттрактантов не является опсонинами, поскольку не присутствует на поверхности мишени

фагоцитоза, а лишь выделяется клетками-участниками воспаления. Таковы интерлейкины и

пептидные хемотаксические факторы.

Наряду с хемотаксисом различают хемокинез – явление не направленного увеличения

локомоторной активности клеток под влиянием медиаторов воспаления. Например, гистамин,

действуя на Н

1

-рецепторы нейтрофилов и эозинофилов, активирует их подвижность, но не

обязательно в направлении нарастающего градиента своей концентрации.

Фагоцитирующие клетки имеют поверхностные рецепторы хемоаттрактантов.

Хемоаттрактанты могут быть экзогенными и эндогенными, специфическими для определенного

вида лейкоцитов или же универсальными.

Основные группы хемоаттрактантов следующие:

> Микроорганизмы и их продукты, в частности, пентоды, содержащие М-формил-

метионин – аминокислоту, инициирующую синтез любого из прокариотических белков, но не

используемую трансляционной системой эукариот. Благодаря наличию у лейкоцитов рецептора

к трипептиду с этой аминокислотой, они обладают аттракцией к «прокариотам вообще», то есть

к той категории возбудителей, которая вызывает широчайший круг инфекционных воспалений.

Некоторые липидные компоненты микробных оболочек из состава их липополисахаридов

напоминают по строению арахидоновые производные и также оказывают универсальный

хемоаттрактивный эффект на лейкоциты. Например, полисахариды из состава таких

микроорганизмов привлекают нейтрофилы и макрофаги и напрямую связывают лейкоцитарный

рецептор комплемента CR

3

. Это делает их продукт зимозан и препараты из данных микробов, в

частности, пронермил. стимуляторами фагоцитоза и активаторами фагоцитов.

> Компоненты системы комплемента распознаются лейкоцитарными рецепторами и

оказывают хемоаттрактивный и опсонизирующий эффект. На лейкоцитах – лимфоцитах,

нейтрофилах, эозинофилах и макрофагах имеются несколько типов комплемент-

чувствительных рецепторов. Например, рецептор CR

1

-типа служит для фагоцитоза иммунных

комплексов. CR

2

является воротами для проникновения в лимфоциты, антиген-представляющие

клетки и эпителий носоглотки и шейки матки вируса Эпштейна-Барр. Таким образом, он

участвует в патогенезе инфекционного мононуклеоза.

> Продукты повреждения и метаболизма клеток являются хемоаттрактантами для

лейкоцитов. Клетки не обмениваются готовыми макроэргическими фосфатами и не передают

друг другу свои программы. Поэтому, значительные количества ДНК и АТФ попадают в

межклеточное пространство только при разрушении клеток. Следовательно, привлеченные ими

лейкоциты оказываются в эпицентре альтерации. Пуриновые рецепторы на поверхности

фагоцитов позволяют им двигаться в сторону нарастания концентрации этих метаболитов.

Данный эффект известен под названием некротаксиса. Хемоаттрактивными для макрофагов (и

фибробластов) являются и продукты деградации внеклеточных белков: фибрина (фибрин-

пептид В), коллагена, а также фибронектин и тромбин. Повреждение клеточных мембран ведет

к продукции арахидоновых метаболитов, многие из которых, особенно, лейкотриен В

4

, а также

гидроксиэйкозатетраеновые кислоты и тромбоксан А

2

, служат хемоаттрактантами для

нейтрофилов, макрофагов и эозинофилов.

> Некоторые другие медиаторы воспаления могут быть хемоаттрактантами, в том числе,

избирательными для тех или иных клеток. К ним относятся пептиды, привлекающие моноциты:

нейтрофильные катионные белки, С-реактивный белок, цитокины ИЛ-1 и кахексин,

тромбоцитарный фактор роста, трансформирующий фактор роста . Мастоциты выделяют

хемотаксические факторы для эозинофилов (содержит лейкотриен В

4

), нейтрофилов и

лимфоцитов. Макрофаги способны генерировать хемотаксические пептиды для нейтрофилов и

базофилов, в частности, именно так действует ИЛ-8. Макрофагальные продукты (фибронектин)

могут привлекать фибробласты. Фактор активации тромбоцитов (ацетилглицериновый эфир

27

фосфохолина), выделяемый макрофагами, гранулоцитами и эндотелием, оказывает мощное

хемоаттрактивное действие на все лейкоциты.

> Иммунные комплексы и иммуноглобулины, особенно классов М и G, распознаются Fc-

рецепторами лейкоцитов и оказывают хемоаттрактивный и опсонический эффект как через

факторы комплемента, так и непосредственно.

Перемещение лейкоцита обеспечивается структурами цитоскелета: микрофиламентами и

микротрубочками. Сопряжение функций цитоскелета и рецепции хемоаттрактанта достигается

с участием ионов кальция, проникающих в эктоплазму фагоцита через каналы, которые

открывают, занимая рецепторы, молекулы лиганда, а также выходящих из кальцисом.

Пострецепторное сопряжение внутри фагоцита осуществляется по типичному механизму,

вовлекающему систему G-белков.

Прилипание лейкоцитов к объектам фагоцитоза связано с распознаванием

поверхностных детерминант мишеней рецепторами фагоцитов.

Некоторые объекты, например, многие бактерии или грибки-сахаромицеты,

распознаются рецепторами экзогенных хемоаттрактантов напрямую. Определенную роль при

этом могут играть рецепторы формил-метионина и таких сахаров, как манноза и фруктоза.

Рецептор комплемента CR

1

связывает липополисахариды бактериальных клеточных стенок

напрямую. Но большинство объектов фагоцитоза нуждается в опсонизации, то есть

распознается только после прикрепления сывороточных факторов, к которым рецепторы

фагоцитов обладают значительным аффинитетом. Сывороточные факторы, играющие при этом

роль «адаптеров», называют опсонинами. Выше уже говорилось, что не все хемоаттрактанты

являются опсонинами.

Наиболее активны как опсонины иммуноглобулины (G

1

и G

2

, в меньшей степени М и Е).

Они распознаются Fс- или иными Fc-рецепторами. Фактор комплемента С

3b

и его

нестабильная форма iС

3b

(как при прямой активации объектами фагоцитоза, так и при активации

иммуноглобулинами и иммунными комплексами) также оказывают опсониновый эффект через

рецепторы CR

1

-CR

3

.

Опсонизация в несколько раз увеличивает активность прилипания, причем эффект

иммуноглобулинов и комплемента аддитивен. Опсонизация – мощный усилитель фагоцитарной

активности. Однако иногда и опсониновый эффект дает осечки или даже оборачивается против

организма.

Термин «опсонизация» может трактоваться расширительно. Фагоцитоз фибрина,

деградирующих белков соединительной ткани, нуклеопротеидов усиливается после

присоединения к ним фибронектина, что, по существу, делает этот макрофагальный продукт

опсонином при рассасывании тромбов, рубцов и клеточного детрита.

С-реактивный белок фактически также является ко-опсонином, так как связывает С-

белок пневмококков и других микробов и опосредует прикрепление к ним факторов

комплемента и фагоцитов. Сходным действием в отношении некоторых бактерий обладает

лизоцим.

Активацию фагоцитов подавляют некоторые продукты бактерий («агрессины»). Так,

микобактерии выделяют липоарабиноманнан, блокирующий ответ макрофагов на γ-интерферон.

При активации в фагоците происходит метаболический взрыв. При этом клетка

увеличивается, в ней резко усиливается интенсивность реакций пентозного пути и гликолиза,

распадается гликоген. Происходит накопление НАДФН и ГТФ, которые затем будут

обеспечивать энергетически синтез АКР и работу элементов цитоскелета. Удельная

теплопродукция лейкоцитов возрастает в 4-5 раз. Хотя общее потребление кислорода фагоцитом

увеличивается, аэробное окисление не вносит в этот процесс решающего вклада, судя по тому,

что цианиды не ингибируют метаболический взрыв и последующие события при фагоцитозе.

При активации на поверхности фагоцита появляются дополнительные молекулы

клеточной адгезии и белки первого и второго классов главного комплекса гистосовместимости.

28

Происходит экзоцитоз, в ходе которого гранулоциты подвергаются дегрануляции и

освобождают медиаторы воспаления, кумулированные в гранулах. Макрофаги выделяют ИЛ-1,

ИЛ-6 и кахексин, а также активаторы фибринолиза. Все фагоциты при активации синтезируют

арахидоновые медиаторы воспаления. Активированные фагоциты увеличивают свою

цитотоксическую, фагоцитарную и бактерицидную активность. В них начинается выработка

активных кислородных радикалов.

Погружение внешне выглядит как охват объекта фагоцитоза псевдоподиями или накат

фагоцита на объект. Это наводит на мысль об общности механизмов хемотаксиса и погружения.

Некоторые авторы, особенно изучавшие фагоцитоз крупных частиц и клеток, уподобляют

механизм погружения застегиванию молнии. При этом предполагается, что происходит

последовательная ассоциация опсонических детерминант объекта с опсониновыми рецепторами

фагоцита, таким образом, объект вдвигается в цитоплазму клетки. Поглощение объекта,

покрытого иммуноглобулинами, происходит без дополнительных условий. При опсонизации

С

3b

-фрагментом комплемента требуется одновременная активация фибронектинового и

ламининового рецептора фагоцита внеклеточными лигандами, как если бы клетка «опиралась»

на межклеточное вещество. Активация цитокиновых рецепторов фагоцита также может

способствовать погружению объекта, опсонизированного С

3b

-фрагментом комплемента.

В результате погружения, объект оказывается в цитоплазме фагоцита, полностью

окруженный фагосомой, созданной путем инвагинации и замыкания участка клеточной

мембраны. Процесс создания фагосомы, видимо, имеет много общего с образованием

рецептосом при рецепторном эндоцитозе, когда окаймленные ямки плазматической мембраны,

содержащие белок цитоскелета клатрин, замыкаются в опушенные везикулы. При участии

микрофиламентов цитоскелета и особых белков-фъюзогенов, фагосома сливается с лизосомами

и специфическими гранулами фагоцита (внутренняя дегрануляция), формируя фаголизосому,

где и происходит завершающая стадия фагоцитоза. Все эти процессы, как и хемотаксис, зависят

от кальция, протеинкиназы С и липидных внутриклеточных посредников.

Деградация объекта фагоцитоза (по классической терминологии – переваривание)

служит заключительной стадией фагоцитоза. Главную роль здесь играют частично

охарактеризованные выше кислород-зависимые цитотоксические механизмы фагоцитов

(галогенизация и перекисное окисление компонентов захваченных объектов с участием

гипохлорита, перекиси водорода, синглетного кислорода, гидроксильных радикалов,

супероксидного аниона, оксийодидов и оксида азота). Вспомогательную роль выполняют

бескислородные механизмы: катионные антибиотические белки, лактоферрин, лизоцим и,

возможно, мочевина.

При наследственном дефекте кодируемого Х-хромосомой мембранного компонента

НАДФ-зависимой оксидазы (гетеродимера цитохрома b-558), равно как и при аутосомно-

рецессивном дефекте цитозольного гетеродимерного компонента этой ферментативной

системы, образование супероксида нарушается, и у детей развивается хронический

гранулематоз (ХГ) – заболевание, характеризующееся иммунодефицитом, незавершенным

фагоцитозом и персистированием бактериальных возбудителей в лейкоцитах. Особенно опасны

для таких больных вышеупомянутые каталаза-положительные микробы, провоцирующие у них

лимфадениты, гранулёмы, себоррейный дерматит, афтозный стоматит и гингивиты.

Гранулематозная болезнь, как и большинство дефектов фагоцитоза, вызвана сочетанным

поражением макрофагов и гранулоцитов. Реже подобные дефекты бывают клеточно-

избирательными. Например, дефект макрофагального фагоцитоза иммунных комплексов и

опсонизированных ими объектов присутствует при коллагенозах, рассеянном склерозе,

герпетиформном дерматите и у родственников больных этими иммунокомплексными

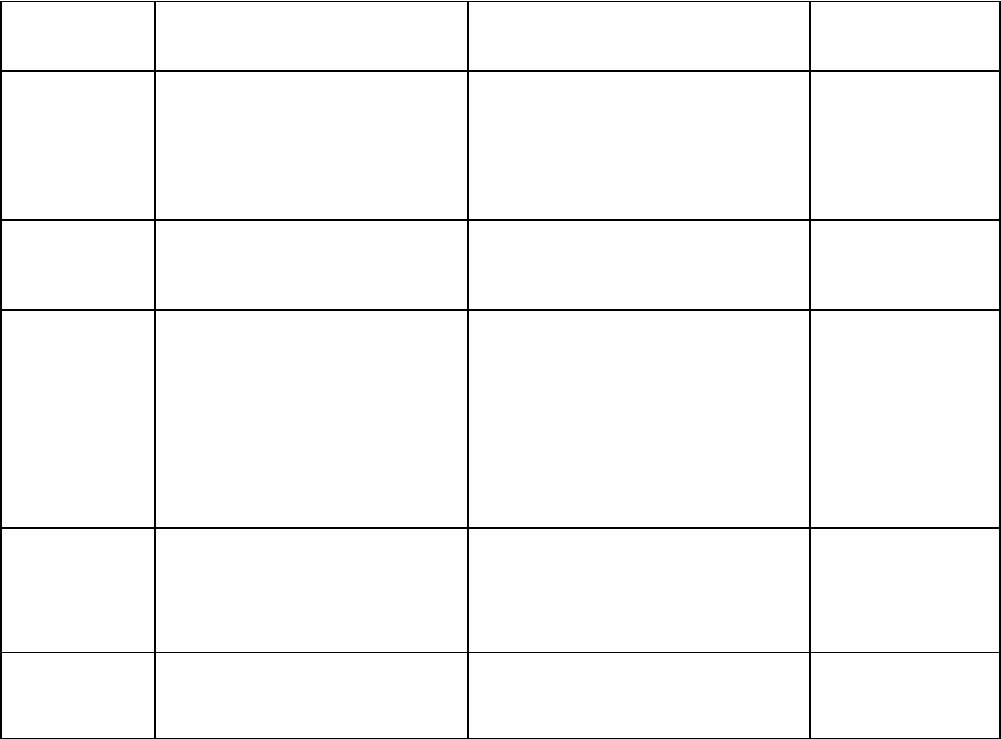

заболеваниями. Помимо ХГ, наиболее важными в клинике являются расстройства фагоцитоза,

описанные в таблице 9:

29

Легко заметить, что нарушения функции фагоцитов очень распространены и

ответственны за многие случаи снижения иммунологической резистентности у длительно и

часто болеющих пациентов, хотя каждая отдельная наследственная аномалия фагоцитов не

является частым заболеванием (Таблица 9). Наследственные дефекты фагоцитоза, как правило,

аутосомно-рецессивны за исключением вышеописанного варианта ХГ и дефекта глюкоза-6-

фосфатдегидрогеназы, сцепленных с Х-хромосомой.

Наиболее часто (1:2000) обнаруживается миелопероксидазный дефицит нейтрофилов.

Сам по себе, он не приводит к значительному иммунодефициту, но в сочетании с другими

приобретенными расстройствами остальных звеньев функции фагоцитов, например, диабетом,

может стать клинически значимым, в основном, из-за развития микозов.

Дефицит лейкоцитарных адгезирующих молекул вызывается дефектами,

локализованными в длинном плече хромосомы 21. В нейтрофилах, лимфоцитах и макрофагах

нарушается адгезия, агрегация, хемотаксис и активация лейкоцитов лимфокинами, а также

снижается опсонизация фактором комплемента С

3b

. Грибковые и бактериальные поражения

кожи, а также слизистых оболочек половых, пищеварительных и дыхательных органов

сочетаются с парадоксальным лейкоцитозом, вызванным отсутствием краевого стояния. У

новорожденных с этим синдромом плохо заживает пупочная ранка.

Таблица 9

Нарушение фагоцитоза

Нарушенная

функция

Наследственные дефекты Приобретенные дефекты Лекарственная

патология

Адгезия.

Агрегация

Недостаточность

лейкоцитарной адгезии 1

типа (дефект β-цепи

интегринов).

Недостаточность

лейкоцитарной адгезии 2

Новорожденность, сахарный

диабет, последствия

гемодиализа.

Глюкокортикоид

ы, алкоголь,

аспирин,

ибупрофен,

пироксикам,

колхицин.

Пластичность Новорожденность, сахарный

диабет, гиперрегенераторные

сдвиги влево, лейкозы.

Локомоция Синдром Чедиака-Хигаши

(дефект микрофиламентов,

дефект антигенсвязывающего

белка), синдром Иова,

дефицит специфических

нейтрофильных гранул.

Новорожденность, сахарный

диабет, онкологические

заболевания. СПИД, тяжелый

комбинированный

иммунодефицит, коллагенозы,

голодание, грипп, герпес,

синдромы Дауна и Вискотта-

Олдрича, парадонтоз, дефицит

Фенилбутазон,

напроксен,

колхицин.

Глюкокортикоид

ы, индометацин,

интерлсйкин-2.

Деградация

объекта

Синдром Чедиака-Хигаши

хронический гранулёматоз

(дефекты НАДФ-оксидазы)

дефицит специфических

нейтрофильных гранул.

Новорожденность, сахарный

диабет, сепсис, ожоги, СПИД,

спленэктомия, гемоцитопении,

лейкоз, голодание.

Колхицин,

циклофосфан,

глюкокортикоид

ы.

Метаболичес

кий взрыв

Хронический гранулёматоз,

дефицит пируваткиназы

дефицит глюкоза-6-

фосфатдегидрогеназы.

Пеллагра. Колхицин,

циклофосфан,

глюкокортикоид

ы.

30