Сергеев О.С., Уксусова Л.И. и др. Типовые патологические процессы. Воспаление. Лихорадка. Повреждение клетки

Подождите немного. Документ загружается.

нейромедиатор используется ядрами шва и участвует в регуляции сна и бодрствования, передаче

сенсорной информации, формировании эмоций, а при системном гормональном действии

стимулирует стероидогенез в надпочечниках.

Полиамины рассматриваются как противовоспалительные медиаторы и стимуляторы

репарации, клеточные медиаторы ростового эффекта соматомединов.

Катехоламины тромбоцитарного происхождения участвуют в развитии спазма сосудов и

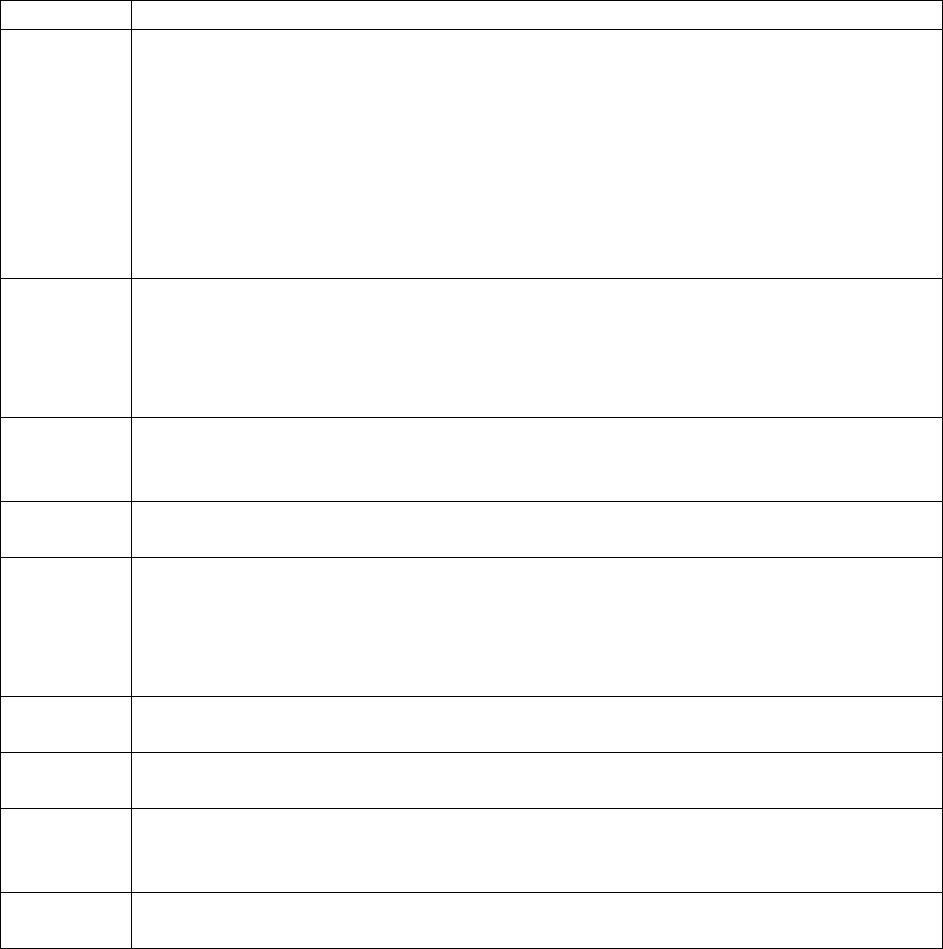

восстановлении нарушенной сосудистой проницаемости. Подробнее роль биогенных аминов

представлена в Таблице 1.

Полипептидные медиаторы

Большинство полипептидных медиаторов воспаления присутствует в биологических

жидкостях организма до начала воспаления в неактивной форме и вступает в действие в

результате каскадного протеолиза.

Условно их можно подразделить на несколько групп: контактную систему плазмы крови,

лейкокинины, цитокины, ферменты и антиферменты, катионные не ферментативные белки,

транспортные и распознающие белки, нейропептиды, факторы роста.

Транспортные белки-участники воспаления – это церулоплазмин, транскобаламин,

трансферрин, ферритин, которые, в основном, имеют значение как компоненты

антиоксидантных и прооксидантных механизмов тканей.

Компонентами сторожевой системы являются плазменные протеазы: комплемент,

свертывающая система, система фибринолиза и кининовая система. Они функционально едины,

тесно связаны макрофагальным происхождением своих белков, имеют общее свойство

«плавающих регуляторов» (в крови имеются их проактиваторы), работают по каскадному

принципу, взаимно запускают друг друга и имеют общие эффекторы. Ядром сторожевой

полисистемы служат 4 белка:

1. Фактор Хагемана (XII фактор свертывания крови);

2. Высокомолекулярный кининоген;

3. Плазменный прекалликреин;

4. XI фактор свертывания крови.

Система комплемента

Ранее предполагалось, что существует единственный термолабильный компонент

плазмы, опосредующий литическое действие антител на бактерии. К настоящему времени

идентифицировано 13 белков системы комплемента и 7 ингибиторов (Таблица 2). Эти

регуляторы циркулируют в неактивной форме (за исключением фактора D, который в активном

виде присутствует в плазме в малых количествах), самособираются в ответ на определенные

сигналы, активируют друг друга (причем служат при этом сериновыми протеазами и/или

взаимными рецепторами), а в результате осуществляют несколько важных эффектов:

> Лизис мишеней, активирующих комплемент;

> Опсонизация объектов, фиксирующих факторы комплемента;

> Хемотаксис и усиление фагоцитоза;

> Активация лейкоцитов и опосредование их адгезии;

> Регуляция иммунного ответа;

> Освобождение медиаторов воспаления.

Белки комплемента условно подразделяются на факторы классического пути активации

(обозначаются буквой С с ответствующими индексами – С

1

, С

2

, С

4

), факторы альтернативного

пути активации (В, D), терминальные компоненты комплекса мембранной атаки (С

5

, С

6

, С

7

, С

8

,

С

9

), а также усилители и ингибиторы комплемента (Р, Н, I, С

4dp

, DAF, МСР, НRF, С

1

INН и др.).

Особняком стоит центральный фактор всей системы С, входящий в оба пути активации

комплемента и участвующий в реализации практически всех его функций.

Таблица 2

11

Фрагменты комплемента как нецитолитические медиаторы воспаления

Фрагмент Эффекты

C

5a

Сверхсильный анафилотоксин, освобождает гистамин из мастоцитов и

базофилов, вызывает и прямое повышение проницаемости эндотелия

посткапиллярных венул, хемоаттрактант нейтрофилов, базофилов,

эозинофилов и макрофагов, ингибитор миграции макрофагов, стимулятор

липооксигеназы фагоцитов, спазм гладких мышц, активация нейтрофилов,

стимуляция лейкоцитарной адгезии, увеличение освобождения

интерлейкина-1 и фактора активации тромбоцитов, синергизм с веществом

Р и простагландинами в болевых эффектах.

C

5a des Arg

Слабый анафилотоксин, хемоаттрактант нейтрофилов в присутствии

сывороточного пептида кохемотаксина. Не является гистаминолибератором,

повышает сосудистую проницаемость, активируя освобождение

нейтрофильных медиаторов.

C

3a

Анафилотоксин средней силы. Эффекты сходны с C

5a

, но хемоаттрактивное

действие очень слабое. Не активирует липоксигеназу.

C

4a

Слабый анафилотоксин. Эффекты аналогичны C

3a

.

C

3b

iC

3b

Прилипание, погружение, опсонический эффект в отношении клеточных

объектов, стимуляция эндоцитоза, фагоцитоза, активации фагоцитов,

связывание и солюбилизация иммунных комплексов, способствуют

маргинации лейкоцитов, синтезу простагландинов.

C

4b

Те же, что у C

3b

.

B

b

Способствует маргинации, ннгибирует миграцию макрофагов.

C

2a

Вазоактивный пептид. Расширяет микроциркуляторные сосуды,

увеличивает сосудистую проницаемость. Эффектор наследственного

ангионевротического отека.

C

5b67

Хемоаттрактант лейкоцитов.

Медицина нередко встречается с наследственными и приобретенными дефектами

системы комплемента (Таблица 3). Эти состояния разнообразны и могут быть вызваны как

наследственными мутациями (дефициты С

1

INH, Р, I), так и приобретенными состояниями, но их

клинические проявления, как правило, сходны и включают снижение устойчивости к

бактериальным инфекциям из-за нарушения литических и опсонизирующих функций

комплемента, и развитие иммунокомплексных заболеваний (ИК-синдромов) из-за помех в

клиренсе иммунных комплексов.

Тотальная активация комплемента происходит при контакте плазмы с мембранами ионо-

обменников искусственной почки и других устройств для экстракорпоральной терапии.

Аналогичные осложнения могут быть и у пациентов с эндопротезами сосудов. Результатом

является системное действие анафилотоксинов и медиаторов активированных комплементом

лейкоцитов, что формирует постперфузионный синдром, сопровождаемый лихорадкой, шоком,

внутрисосудистым гемолизом, лейкопенией и гипокомплементемией потребления,

12

кровоточивостью по капиллярному типу. Синдром исключается только в том случае, если все

поверхности, с которыми контактирует кровь (плазма), будут неактивирующими.

Системная активация комплемента происходит при бактериемии грамотрицательными

возбудителями, особенно, сальмонеллами, менингококками, пневмококками, гемофильной

палочкой, при вирусемии возбудителями геморрагических лихорадок. Это важный элемент

патогенеза инфекционно-токсического шока (шокового легкого).

При ожоговой болезни в системном кровотоке появляется избыток активных фрагментов

комплемента, обусловливающих, наряду с прочими факторами, развитие ожогового шока и

респираторного дистресс-синдрома в легких.

При остром панкреатите и травмах поджелудочной железы панкреатические протеазы

активируют сторожевую полисистему крови, проникая в системный кровоток. Это ведет не

только к системному действию кининов, но и к продукции анафилотоксинов. У больных может

развиться тяжелый коллапс, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови и

плюриорганная недостаточность, в том числе, шоковое лёгкое.

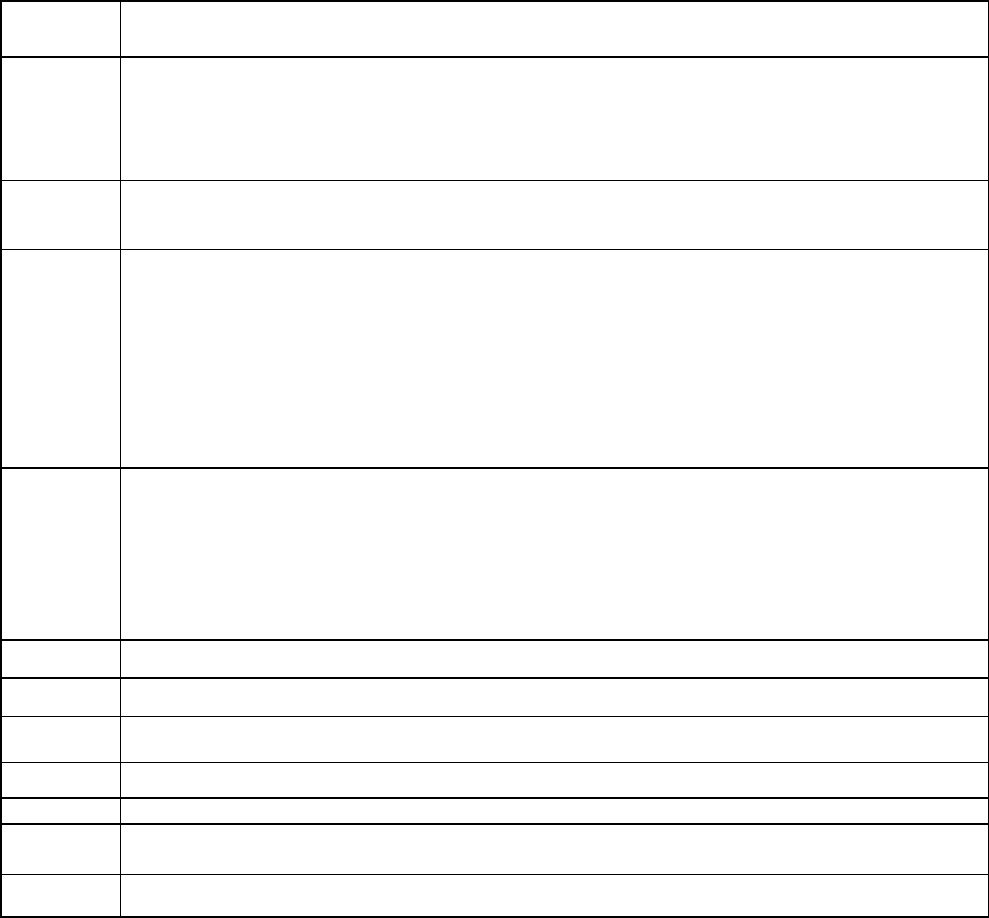

Таблица 3

Дефекты системы комплемента

Дефектны

е

Клинические проявления

С

1qrs

С

4

,

СR

1

Волчаночный синдром, гломерулонефриты, васкулиты, артриты, эндокардиты,

синдром Фелти (ИК-синдромы). Гноеродная инфекция, крупозные пневмококковые

пневмонии. Системный гипокомплементемический васкулит с волдырной сыпью.

Приобретенные причины: системная красная волчанка, гломерулонефриты,

малярия, СПИД (дефицит CR

1

), тромбоэмболическая болезнь, нефротический

С

2

ИК-синдромы. Гноеродная инфекция менее характерна. Приобретенные причины:

системная красная волчанка, гломерулонефриты, малярия, внутривенное введение

не ионных контрастных веществ.

С

1

INH Семейная аутосомно-доминантная форма ангионевротического отека. Поражает

европеоидов. Проявляется зональными, стойкими спонтанными и

провоцируемыми микротравмой, отеками глубоких слоев кожи и подкожной

жировой клетчатки на конечностях, лице, половых органах, В отличие от

анафилаксии нет волдырей. Часто развиваются отек гортани и отеки желудочно-

кишечного тракта, проявляющиеся рвотой, запором, абдоминальными коликами.

Возможен панкреатит. Ингибитор С

1

отсутствует (1 тип) или не активен (2 тип).

Повышена активность кининов, фибринолиза и фибринообразования. Снижен

Сз ИК-синдромы, гноеродная инфекция, поражения пневмококком, сальмонеллой,

Haemophilus influenzae. Приобретенные причины: серповидно клеточная анемия

(потребление), септический шок, мембранозно-пролиферативная форма

хронического гломерулонефрита, другие нефриты, липодистрофия, внутривенное

введение йодсодержащих контрастных веществ, кожная замедленная форма

порфирии (активация комплемента и образование анафилотоксинов под действием

порфиринов и света), хроническая печеночная недостаточность, нефротический

D Гноеродная инфекция. Приобретенные причины: ожоги.

P Менингококковая инфекция. Приобретенные причины: нефротический синдром,

спленэктомия.

В ИК-синдромы. Приобретенные причины: нефротический синдром. Спленэктомия,

β-талассемия.

I Низкая концентрация С

3

из-за его необратимого протеолиза, гноеродная инфекция.

Н

Гемолитико-уремический синдром.

С

5678

Рецидивирующая менингококковая инфекция, ИК-синдромы. Приобретенные

причины: вирусный гепатит.

C

9

Рецидивирующая менингококковая инфекция. Приобретенные причины: вирусный

гепатит.

13

Очень велика роль расстройств функций комплемента в развитии нефропатий. Все

нефриты, в том числе, инфекционные стрептококковые протекают с гипокомплементемией. При

мембранозно-пролиферативной форме хронического диффузного гломерулонефрита в крови

появляются аутоантитела к активной форме конвертазы альтернативного пути комплемента.

Аутоантитела к конвертазе классического пути комплемента присутствуют при остром

постстрептококковом нефрите и системной красной волчанке. Эти аутоантитела

(нефритогенные факторы) блокируют освобождение ингибитором Н фактора С

3

из состава

конвертазы, и происходит снижение плазменной концентрации этого фактора. В результате

нарушается клиренс иммунных комплексов, и они откладываются в клубочках почек,

активируется комплементзависимый лизис эндотелия и других тканей и ослабевает

устойчивость к гноеродной, в том числе, менингококковой инфекции. Нефритогенный фактор

характерен и для парциальной липодистрофии, зачастую сопровождаемой дефицитом С

3

и

гломерулонефритом. При любых видах нефротического синдрома факторы комплемента,

особенно, В, Р и С

4

, теряются с мочой, что обусловливает вторичную гипокомплементемию и

иммунодефицит по отношению к бактериальной инфекции. При цитотоксической форме

аутоиммунного гломерулонефрита (подострый злокачественный гломерулонефрит с

«полулуниями», гломерулонефрит при синдроме Гудпасчера) комплемент опосредует лизис

ткани клубочков под воздействием аутоантител к компонентам их базальной мембраны.

При СПИДе имеется дефицит ряда факторов комплемента на фоне значительного

избытка в крови С

3а

. В связи с иммуносупрессивным действием этого анафилотоксина

предполагается, что его накопление вносит вклад в развитие иммунологической

недостаточности у таких больных.

Содержание многих факторов комплемента снижено по сравнению с взрослыми у

новорожденных и, особенно, недоношенных детей, при голодании и печеночной

недостаточности. Поэтому во всех этих случаях понижена антибактериальная резистентность.

Кининовая система и нейропептиды

Кининовая система – система убиквитарных коротких пептидных медиаторов,

активируемая после прямого контакта фактора Хагемана с полианионными поверхностями.

Короткий пептид ХIIа, отщепляемый от фактора Хагемана, активирует фермент прекалликреин

путем его протеолиза. Тот переходит в калликреин и расщепляет плазменный α

2

-гликопротеид-

предшественник (печеночного, тромбоцитарного и макрофагального происхождения) –

высокомолекулярный кининоген (ВК) с образованием главного кинина крови – нонапептида

брадикинина. ВК содержится также в эндотелии и тучных клетках, но не доказано, что он там

образуется.

Аутокаталитический механизм этого каскада заключается в том, что и ВК, и

прекалликреин способны дополнительно активировать фактор Хагемана. Калликреин содержат

яды многих опасных змей, например, джарараки, в яде которой впервые и был обнаружен

брадикинин.

Аналогичные каскадные реакции приводят к появлению в тканевой жидкости

декапептида каллидина (лизил-брадикинина) из тканевого предшественника каллидиногена –

аналога ВК, под действием калликреинов поджелудочной, слюнной и других желез, почек и

других органов.

Кинины в норме служат медиаторами рабочей артериальной гиперемии, особенно, в

функционирующих железах, например, слюнных. Вполне возможно, что их совокупное

действие способствует поддержанию оптимального уровня общего периферического

сопротивления и предохраняет от гипертензий. При воспалении образуются значительные

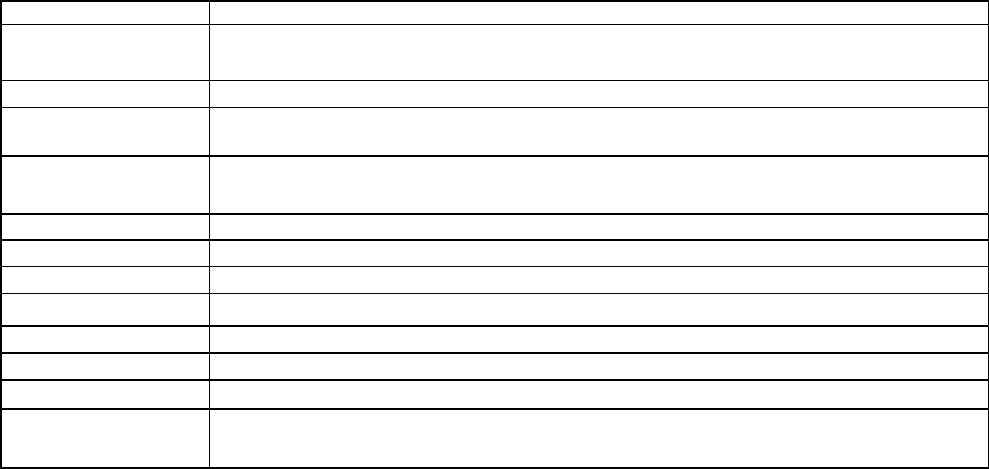

количества кининов. Их эффекты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Эффекты кининовых медиаторов воспаления у человека

14

Мишени

Эффекты

Эндотелий Сильное повышение сосудистой проницаемости, намного более

значительное, чем под действием гистамина.

Ноцирецепторы

Боль. Медиатор мигрени.

Гладкомышечные

клетки

Спазм (бронхи, венулы, матка, кишечник).

Артериолы Расширение (эффект опосредован NO и простагландинами). Один из

сильнейших известных вазодилататоров.

Лейкоциты

Хемотаксис (калликреин).

Лимфоциты

Стимуляция миграции и митогенеза, усиление синтеза IgЕ.

Фибробласты

Стимуляция пролиферации и коллагеногенеза.

Нейтрофилы Торможение миграции (каллидин).

Мастоциты

Усиление дегрануляции.

Эндотелиоциты

Усиление продукции простациклина.

Различные клетки

Стимуляция циклооксигеназы.

Системная

гемодинамика

Гипотензия, стимуляция сердечной деятельности и диуретическое

действие.

Липидные медиаторы

Источниками липидных медиаторов является арахидоновая кислота. Свободная

арахидоновая кислота окисляется в двух альтернативных путях образования липидных

медиаторов. Один из этих путей контролируется ферментом циклооксигеназой и приводит к

образованию простаноидов, к которым принадлежат простагландины и тромбоксаны.

Циклооксигеназа блокируется салицилатами, например, аспирином, а также индометацином,

ибупрофеном и другими нестероидными противовоспалительными агентами.

Другой путь осуществляется при участии фермента липооксигеназы и активирующего

этот энзим мембранного белка FLAP. Он ведет к эйкозаполиеновым кислотам и лейкотриенам.

Получены избирательные ингибиторы липооксигеназного пути арахидонового каскада,

например зилевтон.

Циклооксигеназный путь начинается с появления циклической эндоперекиси

арахидоната – просгагландина D

2

, (2 обозначает количество двойных связей в боковой цепи).

Затем формируется простагландин Н

2

(PgH

2

,), а из него – наиболее биологически

активные PgD

2

, PgE

2

, PgF

2

, а в эндотелии и гладкомышечных клетках сосудистой и

бронхиальной стенки – также и циклический PgI

2

,известный как простациклин.

Включение в кольцо эндоперекисей с помощью фермента тромбоксансинтетазы

дополнительного кислородного атома позволяет преобразовать PgH

2

, в тромбоксан А

2

(ТхА

2

),

что, главным образом, происходит в мегакариоцитах и тромбоцитах, а в эндотелии

осуществляется менее активно. Другим медиатором этого ряда служит ТхВ

2

, образуемый из

ТхА

2

. Добавим, что, помимо простагландинов, гидроксиэйкозанолиеновых кислот,

тромбоксанов, простациклина, лейкотриенов, при воспалении ряд клеток, в том числе,

нейтрофилы вырабатывают еще одну группу липидных медиаторов – тригидроксипроизводные

арахидоновой кислоты липоксины. При остром воспалении наиболее велика роль

простагландина Е, лейкотриена В

4

, 5-гидроксиэйкозатетраеновой кислоты и фактора активации

тромбоцитов. Особенно большое значение придают последнему фактору. Ацетилглицериновый

эфир фосфорилхолина образуется из материала плазматических мембран под влиянием

фосфолипазы А. Несмотря на простоту своей структуры – это мощнейший и разносторонний

посредник воспалительных реакций. Достаточно упомянуть, что блокаторы его образования

обрывают практически все симптомы острого воспаления во многих экспериментальных

15

моделях. Самым сильным стимулятором выработки фактора активации тромбоцитов является

тромбин. Однако цитокины, в частности, ИЛ-1, кинины, лейкотриены, внеклеточная АТФ и

гистамин тоже способны повышать его продукцию. Эффекты липидных медиаторов при

воспалении приведены в Таблице 5.

Полисахаридные медиаторы

Полисахаридные медиаторы воспаления – это гликозаминогликаны (гепарин,

хондроитин-сульфаты, гепаран-сульфат, дерматан-сульфат). Они вырабатываются многими

клетками: фибробластами, гладкомышечными элементами, эндотелием, макрофагами.

Спектр гликозаминогликанов, синтезируемых различными клетками, отличается. Для

гепарина основными продуцентами служат базофилы и мастоциты, для гепаран-сульфата –

эндотелий и т. д.

Большинство эффектов полисахаридных медиаторов связано, так или иначе, с

противовоспалительным действием.

Гепарин и, особенно, гепаран-сульфат являются сильными антикоагулянтами и

антиагрегантами. Они, а также дерматан-сульфат препятствуют тромбообразованию и

фибринообразованию, способствуют фибринолизу, стимулируя выделение эндотелием

активатора плазминогена. Гепаран-сульфат действует через тканевой рецептор антитромбин III,

гепарин – через кофактор II.

Таблица 5

Эффекты липидных медиаторов при воспалении

Медиат

Источники

Эффекты

Простаг

ландин

ы

РgЕ

2

, РgF

2

–

различные

клетки, РgD

2

–

тучные клетки,

РgF

1α

–

эндотелий.

Повышение проницаемости и расширение сосудов (Е

1

, Е

2

, D

2

),

понижение проницаемости, сужение сосудов кожи, подавление

эмиграции (F

2α

); сокращение гладких мышц бронхов (D

2

, G

2

, Н

2

),

потенцирование болевых эффектов гистамина и кининов (Е

2

),

активация фагоцитов, стимуляция адгезии и фагоцитоза, хемотаксис

нейтрофилов, адгезии и реакции освобождения тромбоцитов (G

2

, H

2

).

Опосредуют внутриклеточное действие пирогенов в гипоталамусе (E

1

,

Тромбо

ксаны

Тромбоциты,

эндотелий и

макрофаги.

Вазоконстрикция, бронхоспазм, хемотаксис и маргинация

нейтрофилов, адгезия, агрегация и реакция освобождения

тромбоцитов (А

2

, В

2

).

Проста

циклин

ы

Эндотелий и

другие клетки

сосудистой

стенки.

Вазодилатация, стимуляция коллатерального кровотока,

антитромботическое, антиадгезивное и антикоагуляционное действие,

стимуляция фибринолиза, антиатерогенный эффект.

Лейкот

риены

Нейтрофилы,

мастоциты и

другие клетки.

Вазоконстрикция и увеличение проницаемости, бронхоспазм (С

4

,

D

4

,

Е

4

) хемотаксис, хемокинез, маргинация, активация нейтрофилов (В

4

),

макрофагов (С

4

), хемокинез и ингибирование пролиферации

лимфоцитов (С

4

, D

4

), дегрануляция базофилов (С

4

, D

4

), хемотаксис

Гидрок

сиэйкоз

анолие

новые

Нейтрофилы и

другие клетки.

Хемотаксис, хемокинез и активация нейтрофилов (5-НЕТЕ),

эозинофилов (5-НЕТЕ, 9-НЕТЕ, 11-НЕТЕ), макрофагов (15-НЕТЕ),

ингибирование пролиферации лимфоцитов (15-НЕТE).

Липокс

ины

Нейтрофилы. Провоспалительные и противовосигшительные эффекты.

Фактор

активац

ии

тромбо

цитов

Базофилы,

нейтрофилы,

макрофаги,

эндотелий,

мастоциты,

эозинофилы.

Стимулятор адгезии, агрегации, реакции освобождения тромбоцитов,

активатор гранулоцитов, способствует продукции АКР и

эйкозаноидов, вазо- и бронхоконстриктор, в малых концентрациях

расширяет сосуды, синергист тромбоксанов, стимулирует эмиграцию

нейтрофилов; базофилов, мощный повышающий сосудистую

проницаемость агент (в 10 000 раз активнее гистамина), индуктор

16

Взаимодействуя с коллагеном и адгезивными белками, гликозаминогликаны принимают

участие в самосборке ткани при фиброплазии и регенерации. Как фактор миграции

эндотелиоцитов гепарин способствует ангиогенезу.

СОСУДИСТАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

Первой очень кратковременной реакцией сосудов поврежденного участка ткани является

ишемия, которая длится от трех-пяти секунд при легких поражениях и до нескольких минут

(например, при тяжелом обморожении или ожоге). При ишемии артериолы и венулы сужаются,

число функционирующих капилляров уменьшается, а кровоток замедляется. Ишемия при

воспалении имеет смешанный нейрогуморальный механизм. В ее развитии участвуют

эндотелины, катехоламины и лейкотриены, освобождаемые поврежденными при альтерации

тромбоцитами и эндотелием. Существенный вклад вносит рефлекторное (или аксон-

рефлекторное) повышение тонуса вазоконстрикторов и снижение активности вазодилататоров

поврежденных сосудов.

Следующей фазой сосудистой реакции при воспалении служит артериальная гиперемия,

которая начинается с массированного расширения артериол, а затем и венул. Возрастает число

функционирующих капилляров, линейная и, особенно, объемная скорость кровотока, адекватно

увеличиваются лимфообразование и лимфоотток. Парциальное давление кислорода в ткани

повышается, а артериовенозная разница по кислороду падает. Повышенное содержание

окисленного гемоглобина в отекающей крови и увеличение числа функционирующих

капилляров обусловливают развитие одного из классических признаков воспаления красноты

(«rubor»).

Артериальная гиперемия вызывается совокупным действием ряда медиаторов

воспаления, особенно, биогенных аминов и факторов комплемента.

Дальнейшая тенденция сосудистых изменений состоит в прогрессирующем замедлении

кровотока в воспалительном очаге. При расширенных венулах, артериолах и капиллярах и все

еще быстром кровотоке формируется смешанная гиперемия – преходящая стадия, вскоре

трансформируемая в венозную гиперемию.

Венозная гиперемия отличается замедлением кровотока, в особенности, ограничением

венозного оттока. Происходит значительное расширение капилляров и венул и нарастание в них

гидростатического давления. В то же время диаметр артериол нормализуется. Понижается

парциальное напряжение кислорода в воспалительном очаге и увеличивается артериовенозная

разница по кислороду. Изменяется оттенок красноты, и поврежденный участок приобретает

багрово-синюшный цвет. На фоне смешанной гиперемии начинается активная экстравазация

жидкости и формируется краевое стояние лейкоцитов, так как именно к этому моменту

медиаторы воспаления изменяют поверхностные свойства и форму клеток эндотелия и

активизируют трансцитоз в его клетках. На фоне венозной гиперемии внесосудистые процессы,

связанные с экссудацией (эмиграция лейкоцитов, хемотаксис, фагоцитоз), достигают

максимума. Прогрессирующее замедление кровотока и утрата микрососудами тонико-

эластических свойств создают картину предстатических изменений с характерными

толчкообразным (в систолу – вперед, в диастолу – на месте) и маятникообразным (в систолу –

вперед, в диастолу – назад) движением крови.

Наконец, формируется полный стаз. Остановка движения крови в сосудах

воспалительного очага имеет смешанный патогенез и сочетает черты истинного капиллярного и

застойного венозного стаза.

Все факторы, затрудняющие кровоток в сосудах воспалительного очага, способствуют

переходу от артериальной гиперемии к смешанной, венозной и стазу.

Условно, эти факторы принято подразделять на внутрисосудистые и внесосудистые.

К внутрисосудистым причинам, замедляющим кровоток, относятся те изменения,

которые претерпевают форменные элементы и белки плазмы крови:

17

> Лейкоциты прикрепляются к эндотелию и участвуют в маргинации (краевом стоянии),

а также в формировании белого тромба. Кровяные пластинки подвергаются адгезии и агрегации

и составляют основу белых тромбов в поврежденных сосудах.

> Эритроциты претерпевают так называемый «сладж-феномен» (от английского «slug» –

слизняк, ползти слизняком или «sludge» – тина, ил). При длительном сладжировании кровь в

микрососудах становится гомогенной вследствие гемолиза.

> Активация сторожевой полисистемы плазмы крови, наступающая в результате ее

контакта в поврежденной ткани с полианионными поверхностями, приводит к

фибринообразованию в кровеносных и лимфатических сосудах и увеличению клейких свойств

эндотелиоцитов и форменных элементов.

> Эндотелиоциты под влиянием воспалительных медиаторов не только экспрессируют

клейкие молекулы клеточной адгезии, но набухают и округляются, что ухудшает условия

кровотока и способствует повышению сосудистой проницаемости.

Внесосудистые факторы замедления оттока крови из очага воспаления играют роль, в

основном, на более поздних этапах формирования стаза. Они тоже разнообразны;

> Сдавление венул и лимфатических сосудов отечной жидкостью;

> Нарушение под влиянием протеаз и гликозидаз околокапиллярного соединительно-

тканного поддерживающего скелета и десмосом;

> Повышение тонуса вен под влиянием гистамина (через Н

1

-рецепторы), кининов и

серотонина, которые в условиях ацидоза сильнее влияют на гладкомышечные клетки венул, чем

артериол.

Венозная гиперемия и стаз при всей своей внешней «негативности» – это процессы,

блокирующие всасывание тканевой жидкости из очага воспаления. Они в значительной степени

обеспечивают барьерность воспаления, а, следовательно, его защитную роль. Сосудистые

изменения в очаге воспаления не идут синхронно по всему его объему. Центральные зоны через

15-45 минут после значительного по силе повреждения могут находиться уже в стадии стаза, в

то время как периферические – еще претерпевают артериальную и смешанную гиперемию.

ПАТОГЕНЕЗ ЭКССУДАЦИИ И ВИДЫ ЭКССУДАТОВ

На фоне смешанной гиперемии, когда отток крови уже затруднен, а приток еще

увеличен, под влиянием целого ряда медиаторов (ведущую роль играют гистамин, кинины,

простагландины, лейкотриены, фактор активации тромбоцитов и фрагменты комплемента)

происходит повышение сосудистой проницаемости, и начинается процесс экссудации.

Медиаторы воспаления вызывают экспрессию молекул клеточной адгезии, что приводит к

краевому стоянию лейкоцитов. Накопление хемоаттрактантов ведет к осуществлению

эмиграции лейкоцитов. В ткань выходит плазма, ее белки и клетки крови. Экссудация

обеспечивает транспорт защитных агентов в очаг воспаления, разведение находящихся там

токсинов, барьерные функции воспаления.

Экссудат при воспалении, как сказано выше, отличается от транссудата наличием клеток

и более высокой плотностью. Состав экссудата определяется причиной и степенью

повреждения ткани, а также спектром и количеством присутствующих хемоаттрактантов. По

типу экссудата воспаления подразделяют на экссудативное (в экссудате преобладает жидкость,

механизмы воспаления связаны с гиперергическими реакциями немедленного типа) и

продуктивное (в экссудате преобладают клетки, механизмы воспаления базируются на

гиперергических реакциях замедленного типа).

Экссудативное воспаление подразделяется на:

> Серозное [в прозрачном экссудате содержится умеренное количество белка (до 8%), но

чаще 3-5%, а также небольшое количество клеток, в основном – лимфоциты]. Пример: лучевой

ожог.

18

> Гнойное (экссудат богат полиморфонуклеарами, особенно нейтрофилами). Пример:

гоноррея.

> Фибринозное (экссудат богат факторами свертывания и образует фибрин. Данный вид в

зависимости от того, отделяется ли фибринозная пленка от ткани или нет, именуют,

соответственно, крупозным (пневмококковая пневмония) или дифтеритическим (дифтерия).

> Гнилостное (гнойный экссудат содержит анаэробную флору и продукты ее

жизнедеятельности). Пример – анаэробная гангрена.

> Геморрагическое (любой экссудат с примесью эритроцитов). Пример: грипп.

> Катаральное (любой экссудат, выделяемый слизистой оболочкой и богатый секретом

местных слизистых желез). Пример: астматический бронхит у детей. Если экссудат по своему

характеру представлен комбинацией со свойствами нескольких вышеупомянутых видов, то

говорят о его смешанном характере.

Продуктивное воспаление (например, проказа) характеризуется тем, что экссудация

приводит к формированию местных клеточных инфильтратов – гранулём, клеточный пул

которых в дальнейшем обновляется и поддерживается не только экссудативным, но и

пролиферативным процессом.

Экссудация всегда присутствует при воспалении. В этом смысле клинические термины

типа «сухой плеврит» не должны вводить читателя в заблуждение – при данном варианте

воспаления плевры экссудат имеется, но он не обилен и носит фибринозный характер.

Процесс экссудации, отчасти, обеспечивается увеличением площади фильтрации

жидкости при расширении сосудов и при увеличении числа функционирующих капилляров.

Имеет значение увеличение венозного и внутрикапиллярного давления при вышеописанных

сосудистых реакциях, а также увеличение осмотического давления тканевой жидкости, что в

целом делает фильтрующий градиент давлений больше. Но экссудация – не только фильтрация.

Транссудативный компонент экссудации при воспалении, по-видимому, не имеет решающего

значения, хотя и присутствует в ее начальной стадии. Воспалительную экссудацию можно

получить даже без повышения градиента фильтрующего давления, а это ясно указывает, что

решающую роль в формировании воспалительного отека в отличие от отека гемодинамического

играют изменения сосудистой проницаемости. Проницаемость – термин, требующий глубокого

осмысления.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ СОСУДОВ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

Выяснение патогенеза экссудации невозможно без ответа на вопрос: «Что такое

сосудистая проницаемость и как она повышается?». Факт большей проницаемости сосудов в

очагах воспаления по сравнению с остальными областями сосудистого русла, доказывается

простым и демонстративным опытом: коллоидные и другие водорастворимые краски

накапливаются только в воспалительных очагах после внутривенного введения животным.

Однако представление о сущности проницаемости сосудов в патофизиологии

значительно эволюционировало от простой «дырчатой неровности» к достаточно сложным

цитологическим и патохимическим феноменам.

В настоящее время под сосудистой проницаемостью понимают величину, измеряемую

количеством жидкости, переносимой через единицу площади сосудистой стенки в единицу

времени при единичном трансмуральном градиенте давления. Этот коэффициент в различных

тканях варьирует почти стократно – от минимальных значений в малопорозных сосудах мышц и

мозга, до максимума в синусоидах печени и клубочках почек, где проницаемость обменных

сосудов велика. В среднем он составляет на всё тело 6,67 мл/мин на мм рт.ст. Расчеты,

основанные на функциональных характеристиках экссудации, показали, что сосудистая стенка

при воспалении ведет себя так, как если бы в ней существовали мелкие (6-8 нм) и крупные (25

нм) поры.

Ясность в вопросе о содержании понятия «проницаемость» внесло открытие, из которого

следовало, что помимо механизмов, связанных с межклеточными щелями, решающее значение

19

при экстравазации жидкости имеет ее трансцитоз – транспорт в пиноцитотических везикулах

прямо через цитоплазму эндотелиоцитов, а не между ними. Когда за каким-то медиатором

признают такой эффект, как повышение проницаемости, это означает, что данный агент

увеличивает интенсивность трансцитоза, способствует образованию трансцитотических везикул

или ускоряет их перетягивание к наружной стороне клетки ее цитоскелетом с последующей

экструзией. Традиционная характеристика некоторых противовоспалительных биорегуляторов,

скажем, глюкокортикоидов, как агентов, которые «стабилизируют сосудистую стенку», не

означает каких-либо разумных действий этих молекул, а просто может быть заменена на

цитологически более конкретное: «дезорганизуют элементы цитоскелета, ингибируют

продукцию липидных медиаторов и интерлейкинов и замедляют трансцитоз». В настоящее

время общепризнанным является отождествление микропиноцитотических везикул и крупных

пор. Не исключено, что и мелкие поры, особенно, в капиллярах – это условное название одной

из разновидностей трансцитотического механизма. В этом случае транскапиллярные канальцы –

это электронно-микроскопический эквивалент слившихся между собой трансцитотических

пузырьков. Доказано, что активация трансцитоза ответственна за повышение сосудистой

проницаемости в ткани опухолей.

Другая точка зрения соотносит эффекты, ранее приписывавшиеся существованию

мелких пор, с расширением областей межклеточных контактов в посткапиллярных венулах.

Имеются основания полагать, что в наборе эффектов, обеспечивающих проницаемость сосудов,

известную роль играют анионные пятна на поверхности эндотелия – своего рода ловушки,

богатые отрицательными зарядами и способствующие фиксации катионов плазмы крови.

Итак, сосудистая проницаемость – не чисто механический феномен, а сложная

комбинация активного транспорта, диффузии и фильтрации, а также электрохимических

явлений.

КРАЕВОЕ СТОЯНИЕ И ЭМИГРАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ

Для воспаления характерна инфильтрация ткани лейкоцитами. Лейкоциты все время

покидают кровоток и выходят в ткани и без воспаления – в ходе таких процессов, как,

например, хоуминг лимфоидных клеток. Для этих форм выселения используются

специализированные участки сосудистого русла, представленные во многих его областях –

высокоэндотелиальные венулы. Выход из кровеносного русла в ткани – естественный этап

жизнедеятельности для моноцитов, восполняющих пул разнообразных тканевых макрофагов, а

также для полиморфонуклеаров. Однако при наличии воспалительного очага происходит

селективная фокусировка эмиграции лейкоцитов, и в некоторых случаях более половины

ежедневной продукции фагоцитирующих клеток оказывается в зоне воспаления при

относительном понижении масштабов эмиграции в других участках сосудистого русла.

Выселение лейкоцитов из сосуда происходит в очаге воспаления на большой площади,

охватывающей посткапиллярные венулы и капилляры, но не артериолы. В лимфатических

сосудах воспалительного очага эмиграция тоже возможна. Следовательно, под влиянием

медиаторов воспаления эндотелий всех этих сосудов (а не только высокоэндотелиальных венул)

значительно усиливает или же приобретает клейкие свойства и способность пропускать

эмигрирующие лейкоциты.

Лейкоцитарная инфильтрация при воспалении – стадийный процесс, разделяющийся для

отдельной клетки на 3 этапа:

> Краевое стояние лейкоцитов, или маргинация, при которой эти клетки выходят из

осевого кровотока и катятся по эндотелию, затем прикрепляются к эндотелию и «мостят» его

изнутри. В результате кровоток уподобляется ручью, бегущему по ложу, устланному галькой.

> Диапедез, или проникновение лейкоцитов через стенку сосуда, которое занимает около

4 минут, начиная с момента остановки клетки у эндотелия. Все виды лейкоцитов способны к

активному диапедезу. При этом полиморфонуклеары и моноциты протискиваются через

межэндотелиальные щели амебоидным способом, выпуская псевдоподии. Этот процесс не

20