Савина Н.В. Применение теории вероятности и методов оптимизации в системах электроснабжения

Подождите немного. Документ загружается.

11

насосов, компрессоров, прокатных станов, дуговые сталеплавильные печи и т.д.

Массовые ЭП: электродвигатели станков, печи сопротивления, сварочные

машины и т.п. имеют небольшую мощность и, соответственно, меньшее

номинальное напряжение. Для питания массовых ЭП устанавливают

трансформаторы, понижающие напряжение с 20-6 кВ до 0,38 или 0,66 кВ.

В условиях эксплуатации важно знать состояние системы.

Режимом системы – называется ее состояние, определяемое параметрами

в любой момент времени или на некотором интервале времени.

Параметры режима – показатели, характеризующие процесс получения и

преобразования электроэнергии, – напряжения в различных точках схемы, ток в

ее элементах, частота сети, углы расхождения векторов ЭДС и напряжений,

активная и реактивная мощности и т.д.

Параметры схемы – показатели, характеризующие схему системы:

сопротивления и проводимости элементов сети.

При анализе и составлении математического описания различают три

основных вида режимов ЭЭС и СЭС:

нормальный установившийся режим с параметрами, находящимися в

нормированных пределах; применительно к нему проектируется система и

определяются ее технико-экономические характеристики;

нормальный переходный режим, связанный с эксплуатационными

изменениями схемы электроснабжения или схемы ЭЭС;

послеаварийный установившийся режим, наступающий после аварийного

отключения какого-либо элемента, части элементов схемы или части системы.

В этом режиме система может работать с несколько ухудшенными технико-

экономическими характеристиками.

Связи между параметрами нормального установившегося и

послеаварийного установившегося режимов представляются алгебраическими

уравнениями.

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

12

аварийный переходный режим - резкое изменение параметров вследствие

аварийного изменения в схеме питающей энергосистемы или в схеме

электроснабжения.

Переходный режим как нормальный, так и аварийный, во время которого

система переходит от одного состояния в другое, характеризуется изменением

во времени всех его параметров. Он описывается дифференциальными

уравнениями.

Любой режим состоит из множества различных процессов, поэтому как

алгебраические, так и дифференциальные уравнения должны быть

стохастическими или вероятностными.

Параметры схемы могут зависеть от изменения режима. В этом случае

система является нелинейной. Параметры всех реальных ЭЭС в той или иной

степени нелинейны. Но математический аппарат для их исследования еще

недостаточно разработан. В связи с этим во многих практических заданиях

параметры системы приходится полагать постоянными, считая систему на

каком-то участке линейной. Искусство инженера состоит в том, чтобы выбрать

интервалы линеаризации и выделить случаи, когда необходимо учитывать

нелинейность, чтобы избежать погрешностей.

В различных электроэнергетических задачах, особенно в случае

определения потоков мощности и распределения токов, нахождения

напряжений в различных точках (узлах) пользуются схемами замещения. При

этом расчеты относительно сложных процессов можно свести к расчетам

элементарных, т.е. схема замещения – это математический инструмент

инженера.

Одной из особенностей инженерного расчета является возможность его

упрощения в зависимости от поставленной задачи.

Так, при расчете сетей основные трудности заключаются в

необходимости:

− учета нелинейности или избавления от нее;

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

13

− составления и решения большого количества уравнений сложной по

конфигурации сети и множества величин, подлежащих определению;

− учета случайного изменения параметров режима в произвольный

момент времени.

Рациональность сооружения и эксплуатации СЭС оценивается по ряду

критериев, важнейшие из которых определяются значениями активной и

реактивной мощностей, которые будут протекать по СЭС, напряжениями в

узлах. Изменение их происходит случайным образом, что обусловлено

отсутствием детерминированных связей между потребителями электроэнергии.

Поэтому возникают задачи исследования и расчета параметров режима в

диапазоне их изменения, расчета величин, характеризующих их разброс,

определение расчетных значений, по которым следует производить, например,

выбор сечения проводников, мощности силовых трансформаторов,

компенсирующих устройств и т.п.

В самом деле, при производстве, передаче и потреблении электроэнергии

протекают процессы, которые к настоящему времени достаточно хорошо

изучены. Например, если для фиксированного момента времени в каждом

пункте электрической сети точно известны нагрузка, напряжение в

балансирующем узле и состояние каждого элемента, то, зная законы

теоретических основ электротехники, можно достаточно точно рассчитать

значение нагрузок в элементах сети и напряжение во всех узловых пунктах,

затем выбрать сечения проводников, коммутационное оборудование и т.д.

Но нет гарантии, что нагрузка останется постоянной. Ведь любой элемент

сети может отключиться аварийно или планово. Кроме того, изменился

технологический процесс и изменилось необходимое для него количество

потребляемой электроэнергии.

Режимы электропотребления электроприемников, получающих питание

от какого-либо узла сети, зависят от множества факторов, которые в настоящее

время математически точно описать невозможно в виду их сложности. На

изменение нагрузки промышленных предприятий оказывает существенное

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

14

влияние состав включенного оборудования, обусловленный изменением в

технологическом процессе – циклов работы отдельных видов оборудования,

т.е. их включение и отключение, изменение производительности, их загрузка,

метеорологические и климатические условия и т.д.

Как же быть в этом случае? Ведь, как мы уже поняли, исходными для

проектирования СЭС и для оценки ее состояния являются значения мощности,

потребляемой электроприемниками, т.е. электрическая нагрузка. От

правильного ее определения зависит вся система. Следовательно, нужно

учитывать вероятностный характер электропотребления. Применение

вероятностных методов, по сравнению с детерминированным подходом, к

количественной характеристике явлений, происходящих при передаче и

распределении электроэнергии, позволяет повысить достоверность результатов,

а, следовательно, и качество проектных и эксплуатационных решений.

Наибольшее распространение вероятностные методы анализа нашли в

СЭС при расчете электрических нагрузок, режимов, анализе надежности

систем, а также исследовании качества электрической энергии; при описании

перенапряжений в сети.

Т.к. мощности изменяются случайным образом, то изменения основных

показателей качества электроэнергии (ПКЭ) также случайны. Несоответствие

ПКЭ нормативным значениям приводят к снижению производительности

механизмов, срока службы элементов СЭС и качества выпускаемой продукции.

Для оценки соответствия ПКЭ требованиям ГОСТ 13109-97 и выбора

способов и технических средств для их нормализации необходимо произвести

исследования напряжений в реальном диапазоне их изменения, изменение же

напряжения происходит случайным образом.

Надежность работы отдельного элемента или всей системы определяется

множеством случайных факторов, при этом отказ отдельного элемента или всей

СЭС ведет к перерыву в электроснабжении. Последнее может привести к

гибели (травматизму) обслуживающего персонала, к недовыпуску продукции

или к браку, к разрушению сложных технических систем. В инженерной

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

15

практике указанные задачи решаются с применением двух основных моделей

теории вероятностей – «случайное событие» и «случайная величина». Кроме

того, сейчас электроэнергетика все больше оперирует с моделью «случайная

функция».

Практическое значение вероятностных моделей заключается в том, что

они позволяют по известным характеристикам простых случайных явлений

прогнозировать характеристики сложных явлений и избегать необоснованно

завышенных расчетных величин и показателей.

Но знать нагрузки – это еще не все: нужно, чтобы СЭС отвечала

минимальным затратам и обеспечивала максимальную прибыль. Кроме того,

при проектировании важно разработать рациональную СЭС, т.к. затраты на ее

создание и эксплуатацию весьма значительны.

Одним из инструментов, позволяющих при эксплуатации иметь

максимальную выручку, является обеспечение таких условий, при которых

режим будет оптимальным.

Для описания и расчета режимов СЭС требуется применение

определенного математического аппарата. Из-за сложности электрических,

электромеханических и механических процессов, протекающих в СЭС,

практически невозможно создание единой математической модели режимов

СЭС в целом. Поэтому задачи оптимизации СЭС расчленяют на ряд частных

задач.

Реализуется же метод исследования «через синтез», который

заключается в следующем. Первоначально объект предстает перед

исследователем как нечто непосредственно данное, нерасчлененное,

хаотически целое. Чтобы познать этот объект, исследователь вынужден

разделить его на части и изучать каждую из частей отдельно, т.е. осуществить

анализ объекта. При этом искусственно нарушаются и разрываются

естественные связи.

На следующей стадии познания восстанавливают объект в его исходной

целостности, т.е. осуществляется синтез. Но если первоначально объект

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

16

исследования выступал как нечто хаотически целое, то при синтетическом

восстановлении раскрывается внутреннее единство многообразия его частей.

После этого продолжают аналитические исследования, но уже с учетом

внутренних связей.

Какие же вопросы оптимизации рассматриваются в электроэнергетике?

Это оптимизация потерь мощности и энергии, надежности электроснабжения и

качества электроэнергии, оптимизация перетоков активной и реактивной

мощности по ветвям схемы, уровней напряжения в узлах, уровней токов

коротких замыканий. Для их математического описания нужно знать методы

оптимизации.

Наибольшая эффективность решения оптимизационных задач

достигается при использовании вычислительной техники, но «ручной» счет

помогает более полно раскрывать сущность решаемых данными методами

задач.

Однако инженера должно интересовать не чисто математическое

содержание этих разделов, а их приложение, т.е. применение как инструмента,

употребляемого в конкретных инженерных исследованиях. На вопрос «в

каких» и отвечает это пособие.

В самом деле, для того, чтобы применить математические методы к

практическим задачам, необходимо, прежде всего, определить, что же должно

исследоваться в данном изучаемом явлении или данной системе.

Начнем с теории вероятностей.

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

17

Вопросы для самопроверки

1. Какие разделы математики используются при анализе систем

электроснабжения?

2. В чем состоит различие между теоретической и прикладной

математикой?

3. Что относится к системе внешнего и внутреннего электроснабжения?

4. Что такое модель системы электроснабжения? Типы моделей и

принципы их построения.

5. Как проанализировать получаемые результаты?

6. Какие режимы и параметры режимов систем электроснабжения вы

знаете?

7. Зачем необходимо применять оптимизацию в системах

электроснабжения?

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

18

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ЗАДАЧАХ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Глава 1. Модель – случайное событие

1.1. Классификация случайных событий

Теория вероятностей – это математическая наука, изучающая

закономерности случайных событий и случайных функций. Случайность

отражает объективно существующую реальность, которая находится под

воздействием бесчисленного множества взаимосвязанных факторов, не

поддающихся учету.

Рассмотрим значение термина «случайный» применительно к явлениям,

событиям, величинам и функциям.

Под случайным явлением понимается такое явление, которое при

неоднократности воспроизведении одного и того же опыта происходит каждый

раз по иному. В системах электроснабжения случайные явления – это, как

правило, процессы изменения величин, характеризующих параметры режима:

тока I(t), напряжения U(t), активной мощности P(t), реактивной мощности Q(t),

происходящие во времени. Всякое осуществление определенных условий и

действий, при которых наблюдается изучаемое случайное явление, называется

опытом.

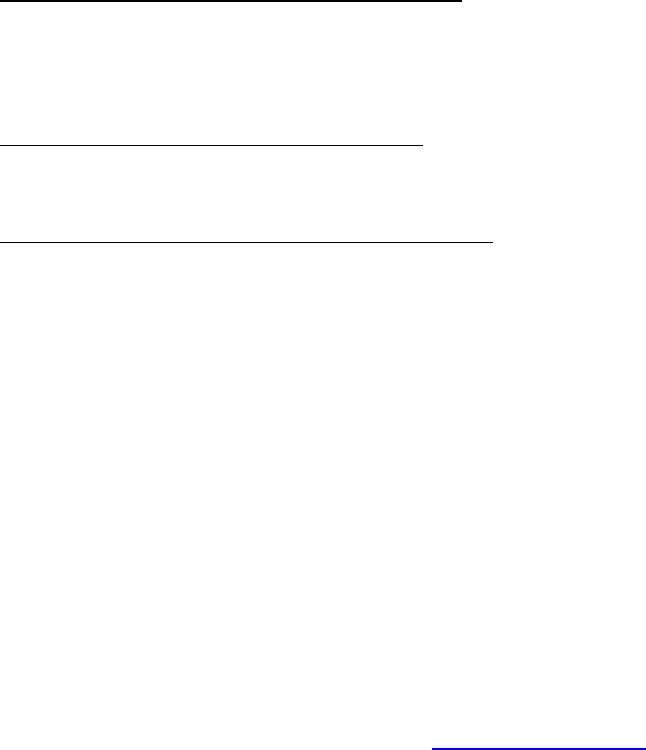

Например: фиксация по счетчикам активной энергии через равные

промежутки времени t дискретных значений мощности P в наиболее

загруженную смену или в период зимних (летних) рабочих суток.

Результаты опытов – это фиксированные последовательности дискретных

значений мощности (P) группы работающих электроприемников (см. рис. 1).

Каждое событие, происходящее в окружающем мире, является

результатом воздействия большого числа других событий, влияющих на

возможность возникновения данного.

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

19

Рис. 1. Последовательность дискретных значений мощности группы ЭП

Случайным называют событие, которое в данных конкретных условиях

может произойти или не произойти. Примером таких событий является

состояние электроприемника – включенное или отключенное. Достоверное

событие – это событие, которое в результате опытов обязательно произойдет.

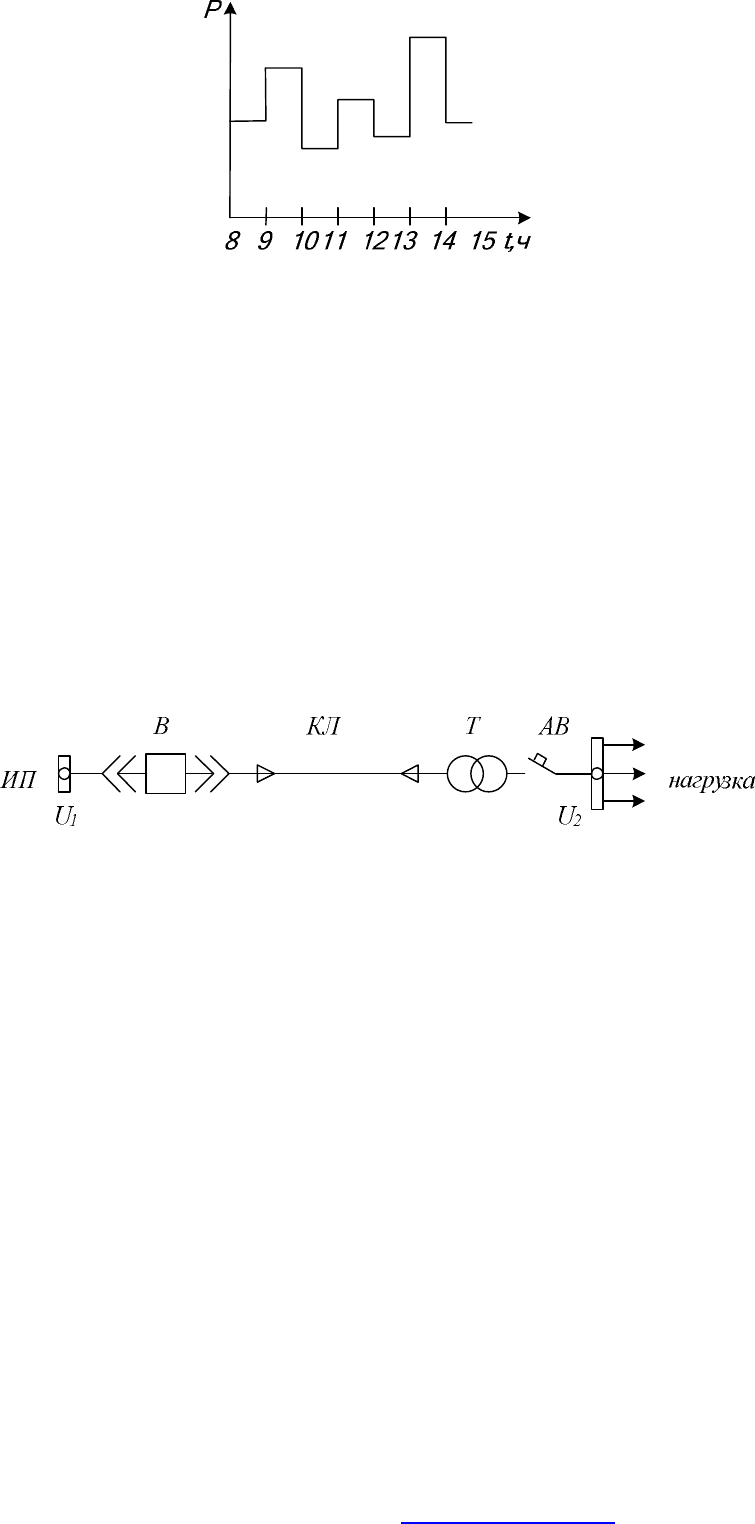

Например: наличие напряжения на шинах цехового силового трансформатора

при нормально работающей системе электроснабжения (см. рис. 2).

ИП – источник питания; В – выключатель; КЛ – кабельная линия;

Т – силовой трансформатор; АВ – автоматический выключатель.

Рис. 2. Схема электроснабжения

Вероятность появления такого события, назовем его событием А, равна 1:

p(A) = 1.

Невозможное событие – это событие, которое не может произойти в

результате опыта. Примером является отсутствие напряжения на шинах

низкого напряжения (НН), то есть U

2

=0, при наличии его на шинах источника

питания и нормальной работы всех элементов схемы (рис. 1); одновременный

отказ и работа электроприемника. Вероятность появления невозможного

события равна нулю:

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

20

р(А) = 0.

Только на основании большого числа опытов наблюдающий может

установить является событие случайным, достоверным или невозможным.

Существуют ли закономерности у случайных событий? Не являются ли

понятия «закономерность» и «случайность» взаимно исключающими? Нет, эти

понятия диалектически связаны между собой и не исключают друг друга.

Давно было замечено, что если многократно наблюдать то или иное

событие, то относительная частота его возникновения, т.е. отношение числа

случаев, когда событие происходит, к общему числу наблюденных случаев по

мере увеличения их числа и при полной одинаковости условий, влияющих на

возникновение данного события, слабо колеблется относительно некоторой

постоянной величины. Причем, чем больше наблюдений (испытаний) мы

проводим, тем меньше размах этих колебаний. Устойчивость относительной

частоты возникновения случайного события при очень большом числе

наблюдений (испытаний) дает основание считать, что та величина, около

которой наблюдаются колебания относительной частоты, характеризует

объективную возможность осуществления данного случайного события. Эта

величина и является вероятностью события.

Вероятность события, р – это число, показывающее степень возможности

появления какого-либо события А в результате опытов.

Случайной величиной называется величина, принимающая в результате

опыта то или иное значение, причем заранее неизвестно какое именно.

Примером является то или иное значение напряжения или тока при

работающем ЭП; погрешности измерения электрических величин. Между

случайной величиной и случайным событием существует тесная связь:

появлению конкретного значения случайной величины соответствует то или

иное случайное событие.

Случайные величины отличаются от неслучайных тем, что в каждом

испытании они могут принимать различные значения. Однако все случайные

величины подчиняются тем или иным закономерностям. Так, они могут иметь

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com