Саградов В.А, Ионцев А.А. Введение в демографию

Подождите немного. Документ загружается.

373

Более того, именно этот потенциал становится с 1992 г. ведущей ком-

понентой динамики общей численности населения России, переживающей

в настоящий момент серьезный демографический кризис, который, в свою

очередь, стал основным фактором, блокирующим все экономические про-

граммы по возрождению России.

В условиях огромной территории, для 2/3 которой характерны слож-

ные (суровые) природно-климатические условия, при трудозатратной эко-

номике, которая господствует по сей день, демографический фактор, осо-

бенно общая численность населения, и прежде всего его трудоспособная

часть, имеют для России особо значимую роль.

Более того, по нашему глубокому убеждению, какую бы модель эко-

номического развития не выбрала сегодняшняя Россия, лучшее, на что

она может рассчитывать в условиях современного демографического кри-

зиса (на котором чуть ниже мы остановимся подробнее), это лишь на не-

кую экономическую стабилизацию. Если даже на минуту представить,

что на Россию в ближайшее время обрушится «золотой инвестиционный

дождь», кто будет осваивать «золотые капиталовложения» на огромной

территории центрального Нечерноземья — сотня, другая 70-летних ста-

риков? Или на еще более огромной территории Дальнего Востока, где и

таковых нет?

Причем «нехватка населения» начинает со всей остротой ощущаться

уже во времена Петра I и особенно Екатерины II, хотя само демографиче-

ское развитие, например, на рубеже предыдущих двух веков (XIX и XX вв.)

существенно отличается от ситуации конца ХХ в. — начала ХХI в., что

достаточно наглядно видно из табл. 14.3 и 14.4.

На начало ХХ-го столетия численность населения России достигла 70 млн.

человек, что было чуть меньше, чем в США. Вместе с тем естественный

прирост в России более чем в 2 раза превышал естественный прирост в

США, более 3 раз — в Германии и почти в 8 раз — во Франции. Суммар-

ный коэффициент рождаемости (СКР) в России равнялся 7, в США — 4,5,

во Франции — 2,8. Вместе с тем, наряду с очень высокой рождаемостью

для России начала прошлого века была характерна и высокая смертность,

чуть менее, чем в 2 раза превышающая ее общий уровень в США, Фран-

ции, Великобритании, при очень высокой младенческой смертности. Для

православного населения последняя «зашкаливала» за 300‰, более чем

в 3 раза превышая этот показатель в развитых странах мира, соответствен-

но средняя продолжительность предстоящей жизни (e

о

) была почти в 2 раза

ниже, чем в этих странах.

При этом сальдо миграции, которое вплоть до 1890 г. было положи-

тельным, к рубежу двух веков становится отрицательным, каковым и оста-

ется почти до конца 1970-х гг. (см. табл. 14.3), в отличие от США, где чис-

374

тая иммиграция по сей день остается важным положительным фактором

демографического развития (см. табл. 14.4).

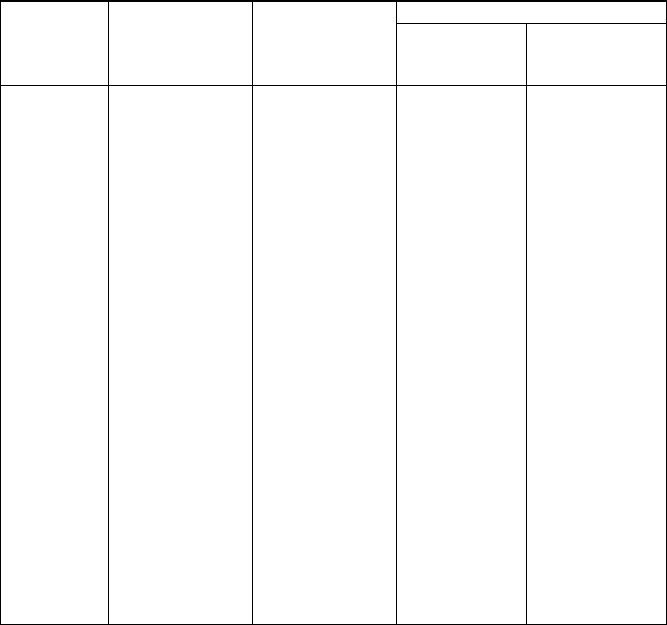

Табл. 14.3. Компоненты изменения численности населения России с 1897 г.

в том числе

периоды,

годы

население на

конец периода,

года, тыс. чел.

общий

прирост

(убыль),

тыс. чел.

ест. прирост,

тыс. чел.

мигр. прирост,

тыс. чел. **

1897*

1897–1916

1917–1926

1927–1940

1941–1945

1946–1950

1951–1955

1956–1960

1961–1965

1966–1970

1971–1975

1976–1980

1981–1985

1986–1991

1917–1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1992–2001

67473

91000

93600

111359

97547

102945

112266

120766

127189

130704

134690

139028

143835

148704

148704

148750

148452

148393

148063

147591

147191

146771

146003

145263

144392

144392

-

23527

2600

17759

-13812

5398

9321

8500

6423

3515

3986

4338

4807

4869

57704

46

-298

-59

-330

-472

-400

-420

-768

-740

-871

-4461

-

24392

5100

16960

-9953

6505

9991

9283

6944

4107

4180

3731

3938

3759

64545

-207

-738

-869

-833

-816

-750

-705

-923

-954

-943

-

7738

-

-865

-2500

799

-3859

-1107

-670

-783

-521

-592

-195

607

869

1110

-6841***

253

440

810

503

344

350

285

165

214

72

3426

Примечание: * на начало года; ** c учетом сальдо миграции со странами дальнего

зарубежья, которое в 1927–1940 гг. и 1951–1987 гг. было относительно небольшим

(например, в 1986 г. оно равнялось -2,3 тыс. человек, против -20,4 в 1989 г.,

-102,5 тыс. в 1990 г.). Наиболее значимым оно было в 1917–1925 гг., когда более

2,5 млн. человек эмигрировало в Западную Европу, США и др. страны дальнего

зарубежья; ***из них почти 3,6 млн. человек приходится на дальнее зарубежье;

Источник: Население СССР. 1973. М., 1975. С.14, 70; Андреев Е.М., Дарский Л.Е.,

Харькова Т.Л. Демографическая история России 1927–1959. М., 1998; Население

России за 100 лет (1897–1997). М., 1998. С. 32–34, 84–85; Демографический еже-

годник 2000. М., 2000. Социально-экономическое положение России. Январь–декабрь

2000 г. М., 2001. С. 48-51; Численность и миграция населения в 2000 году. М., 2001;

Социально-экономическое положение России. Январь; 2002. М., 2002. С. 243, 245.

375

Вместе с тем, история XX в., как собственно и предыдущего века, изо-

билует таким количеством потрясений (смена общественно-экономических

формаций, 3 войны, интервенция, голод, политические репрессии, прежде

всего против крестьянства, которое составляло на начало века более 85%

населения, и др.), которые не могли не сказаться на росте населения, демо-

графическом развитии России в целом. Так, только за 1941–1946 гг.,

по различным подсчетам, бывший СССР потерял около 25 млн. человек,

из них более половины пришлось непосредственно на Россию. И тем не

менее, за первые 50 лет советской власти в демографическом развитии на-

шей страны произошли кардинальные положительные изменения. Уже к

1970 г. доля городского населения России превысила 60%, ОКС в 1964 г.

составил 7,2‰, по существу один из самых низких показателей в мире на

данный период, младенческая смертность снизилась более, чем в 10 раз,

достигнув 23‰, тогда как в США — в 4 раза, в Западной Европе — в 5 раз,

средняя продолжительность предстоящей жизни возросла более, чем в

2 раза, составив 69 лет для обоих полов, в США этот показатель увеличил-

ся с 52 до 72 лет. СКР хотя и снизился до 2,34, то есть почти в 3 раза, оста-

вался еще на уровне расширенного воспроизводства.

Одним словом, налицо значительные демографические успехи,

не случайно сопровождающиеся наиболее высокими темпами роста произ-

водительности труда, определенным экономическим подъемом. Хотя уже и

в этот период «нехватка населения» для отдельных регионов России начи-

нает все более негативно сказываться на их развитии. И особенно это стало

заметно к концу 1960-х гг., когда необходимо было сделать следующий

шаг: внести значительные средства на борьбу с сердечно-сосудистыми и

онкологическими заболеваниями, дальнейшего снижения младенческой

смертности, развернуть в обществе пропаганду здорового образа жизни и

бережного отношения к своему здоровью, к человеческой жизни вообще,

то есть то, что, собственно и было, в частности, сделано на Западе.

Бывший СССР, ставший заложником собственной идеологии и вынуж-

денный выступать внешним донором по поддержанию мирового военного

паритета и социалистической системы в целом, не смог сделать этого шага

сугубо из-за отсутствия необходимых для этого средств, как и сохраняя

«призрачную» надежду, что демографические проблемы в социалистиче-

ском обществе разрешаться сами собой, стоит только еще более укрепить

военную, а соответственно, и экономическую мощь социалистического со-

дружества. При этом, что не менее важно, Россия оказалась еще и внутрен-

ним донором, поскольку единственная из бывших союзных республик толь-

ко отчисляла средства в союзный бюджет, ничего не получая обратно, что

лишь усугубляло ее дальнейшее демографическое развитие, которое, в свою

очередь, все более и более препятствовало развитию экономическому.

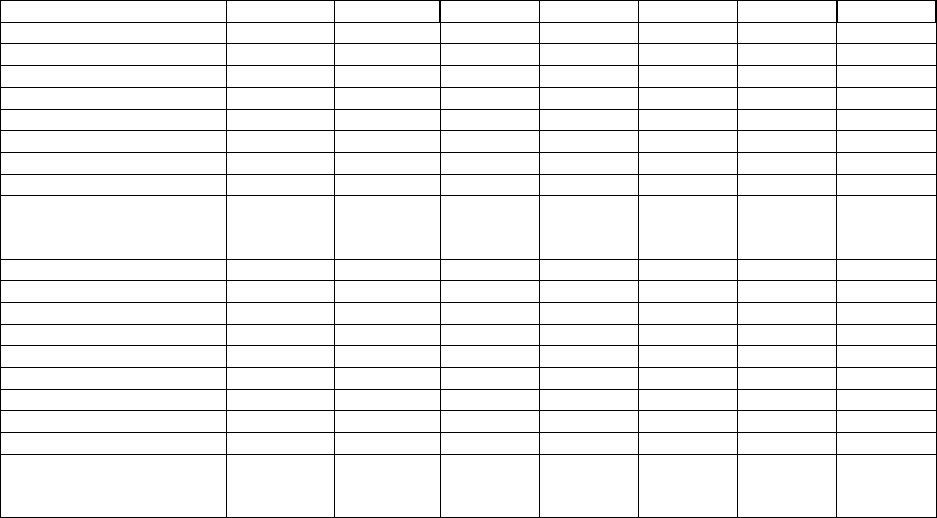

Табл. 14.4. Демографическое движение населения в России и в США (в тысячах)

Россия 1900-1910*

1960 1970 1980 1990 1995 1999

Население** (в млн.) 71 119 130 138 148 148 146

Рождаемость 2782 1904 2203 1989 1305 1216

Смертность 886 1131 1526 1656 2082 2140

Естеств. прирост 14812 1896 773 677 333 -833 -934

Миграц. прирост (убыль) -512 -176 -148 60 169 503 165

Общий прирост (убыль) 1720 1720 625 737 502 -330 -769

ОКР (в ‰) 50,0 23,2 14,6 15,9 13,4 9,3 8,4

ОКС (в ‰) 33,2 7,4 8,7 11,0 11,2 15,0 14,7

СКР (ср. число детей)

КМС (в ‰)

e

о

(годы) (муж/жен)

6,83

270,0

31 (29/32)

2,63

36,6

69 (64/72)

2,00

23,0

69 (63/73)

1,89

22,1

68 (61/73)

1,88

17,4

70 (64/74)

1,34

18,1

65 (58/72)

1,2

16,5

66 (61/73)

США 1900-1909

*

1960 1970 1980 1990 1995 1999

Население (в млн.) 76 179 203 227 249 263 273

Рождаемость - 4258 3731 3612 4158 3927 3942

Смертность - 1712 1921 1990 2148 2284 2308

Естеств. прирост 7182 2546 1810 1622 2010 1643 1634

Миграц. прирост 8795 299 327 724 578 764 979

Общий прирост 15977 2845 2137 2346 2588 2407 2613

ОКР (в ‰) 32,3 23,7 18,4 15,9 16,7 15,1 14,3

ОКС (в ‰) 17,5 9,5 9,5 8,8 8,6 8,8 8,7

СКР (ср. число детей)

КМС (в ‰)

e

о

(годы) (муж/жен)

4,57

89,0

52 (50/53)

3,65

26,0

72 (67/73)

2,48

20,0

73 (67/75)

1,84

12,5

75 (70/78)

2,08

11,2

76 (72/79)

2,02

9,1

76 (73/80)

2,04

6,9

77 (74/80)

Примечание: * прирост за период, показатели среднегодовые; ** население на начало года; ОКР — общий коэффициент

рождаемости; ОКС — общий коэффициент смертности; СКР — суммарный коэффициент рождаемости; КМС – коэффици-

ент младенческой смертности; e

о

— средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении.

Источник: Население России за 100 лет (1897-1997). М., 1998. С. 32–34; Population et Societes, № 336 juin 1998. P. 3. № 348

julliet–aout 1999; Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1998 С. 348, 353.

377

Но означает ли данное ухудшение демографических показателей, что

страна уже в 1970-е гг. вступила в демографический кризис, который лишь

«слегка обострился» в 1990-е гг., что главные причины резкого ухудшения

демографической ситуации в середине 1990-х гг. кроются лишь

в советском прошлом? А ведь именно на этом акцентируют все свое вни-

мание некоторые российские демографы. При этом высказывается даже

мнение, что реального повышения смертности в 1990-е гг. практически не

было

1

, а коэффициент младенческой смертности вообще стал ниже и соб-

ственно в демографическом плане в отношении смертности ничего неожи-

данного не произошло, да и вообще на фоне прошлого «потери последую-

щего десятилетия не кажутся особенно большими». Между тем с 1999 г.,

после двухлетнего небольшого снижения вновь стал расти общий коэффи-

циент смертности: в 1999 г. он составил 14,7‰, в 2000 г. — 15,3‰,

в 2001 г. — 15,6‰ против 13,6‰ в 1998 г.

С другой стороны, Б.С. Хорев, А.И. Антонов и многие другие связы-

вают современный демографический кризис в первую очередь со снижени-

ем рождаемости и разрушением семьи, обусловленных сугубо политиче-

скими и экономическими преобразованиями 1990-х гг., считая, что столь

пагубных демографических тенденций в мирное время в истории страны

вообще не наблюдалось. Правда, при этом не всегда понятно, что же имеют

в виду эти авторы, когда говорят о «глубоком демографическом кризисе»

в России, обозначая его чаще всего термином «депопуляция» или иногда

термином «демографическая катастрофа».

Подчеркнем при этом, что снижение рождаемости - это ведь не только

уменьшение темпов роста населения или даже его естественная убыль, если

имеет место превышение смертности. Это и главный фактор, а в России

в настоящее время и единственный, демографического старения, роста «де-

мографической нагрузки» пожилого населения на трудоспособное населе-

ние, которая, как правило, представляет собой отношение нетрудоспособно-

го населения в возрасте 60 лет и старше к трудоспособному населению.

В настоящее время она превысила в странах Европы, в т.ч. и в России,

0,3 (т.е. 300 нетрудоспособных пожилого возраста на 1000 трудоспособно-

го населения). К 2030 г. этот показатель прогнозируется до 0,6 и

к 2050 г. — до 0,8. И это уже сейчас становится огромной проблемой, кото-

рую еще не до конца осознали и которая потребует существенной пере-

стройки всей социальной сферы, значительных финансовых ресурсов, не-

подъемных (при нынешней системе распределения материальных благ) в

полной мере даже для развитых стран мира, не говоря о др. государствах,

в т.ч. и России. В целом по миру к началу 2000 г. общая численность лиц

1

См. Население России. 1999 / Отв. ред. А.Г. Вишневский. М., 2000 С. 166–168.

378

в 60 лет и старше составила около 600 млн. человек, к 2050 г. она прогно-

зируется в 2 млрд. человек!

Что же все-таки представляет собой демографический кризис, означа-

ет ли он устойчивую депопуляцию (то есть нулевой или отрицательный

естественный прирост), обусловленную в первую очередь снижением рож-

даемости, или это «ухудшение» всех демографических показателей, или

это некие качественные изменения в населении, имеет ли он место в совре-

менной России и можно ли его рассматривать аналогично экономическому

кризису как одной их циклических фаз производства?

Так, С. Захаров на начало 1990-х гг. насчитал 9 демографических пе-

риодов (4 в XIX в. и 5 в XX в.), для которых было характерно значительное

снижение темпов роста населения (в ряде случаев ниже нулевой отметки),

что он и обозначает как демографические кризисы. Налицо неправомерное

отождествление таких понятий как «депопуляция» и «демографический

кризис». При этом естественно и депопуляция, которая, на наш взгляд,

представляет собой длительный процесс «нулевого» воспроизводства

с переходом в отрицательный прирост населения, также трактуется не со-

всем верно, отсюда и выделение пяти далеко не равнозначных

с демографической точки зрения периодов (подробнее см. главу 3).

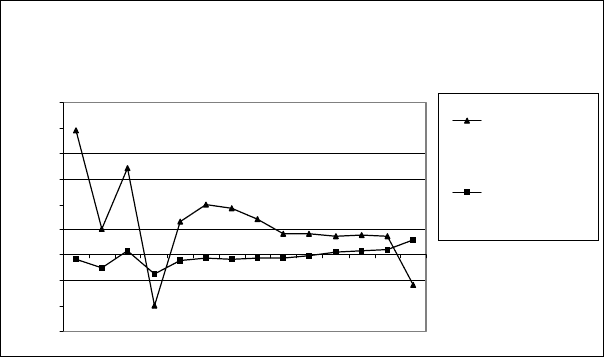

Д

инамика естественного и миграционного

прироста в России с 1897 по 1999 года

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1897-1916

1917-1926

1927-1940

1941-1945

1946-1950

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1966-1970

1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1991

1992-1999

Естественный

прирост, тыс .

Миграционный

прирост тыс .

Рисунок 14.1

Как видно из рис. 14.1 до начала 1990-х гг. можно выделить лишь один

период (1941–1945 гг.), когда имела место абсолютная убыль населения со

значительной амплитудой падения. Причем падение затронуло и естествен-

ное, и миграционное движение населения. Но удивительного в этом падении

379

ничего нет, поскольку оно связано с одной из самых кровопролитных войн в

истории не только нашей страны, но и всего человечества.

«Удивительное» начинается с 1992 г., когда по нарастающей населе-

ние России стало убывать, несмотря на значительный за 1992–2001 гг. ми-

грационный прирост (около 3,4 млн. чел.). При этом естественная убыль

населения составила более 7,7 млн. человек, т.е. около 60% естественной

убыли военного времени 1940-х гг., а 2001 г. стал своего рода «рекордсме-

ном» по общей убыли населения, достигнув почти 900 тыс. чел. (см.

табл. 14.3). 2000–2001 гг. и первые месяцы 2002 г. показывают, что в XXI в.

Россия вступает с еще худшими показателями, которые видимо, побьют все

предыдущие «рекорды». Естественная убыль в 2000 и 2001 гг. составила,

соответственно, 954 тыс. и 943 тыс. против 207 тыс. в 1992 г. При этом ус-

тойчивая естественная убыль населения России сложилась в подавляющем

большинстве ее субъектов. Незначительный естественный прирост сохра-

няется еще только в 12 (из 89) регионах страны.

Другими словами налицо серьезное ухудшение демографической си-

туации, которое обозначается и как депопуляция, и как кризис, и как ката-

строфа. Соответственно и причины данного ухудшения подаются прямо-

противоположные. Действительно ли Россия переживает, скажем

демографическую катастрофу?

Население России сократилось за 1990-ые гг. примерно на 2% против,

скажем, 30% в Армении (одного из наиболее низких до самого высокого

показателей убытка населения среди бывших союзных республик). Можно

утверждать, таким образом, что ни в Армении, ни тем более в России, к

счастью, пока говорить о демографической катастрофе преждевременно.

Правда, в отличие от Армении, где убыль происходит за счет миграционно-

го оттока, и само население не вымирает, а расселяется, в России — это

результат, как мы уже отмечали, естественной убыли (см. рис. 14.1).

Другой не менее распространенный термин — это депопуляция,

под которой часть исследователей понимают, собственно говоря, отрица-

тельный естественный прирост, что позволяет, отдельным авторам утвер-

ждать, что «с точки зрения демографической динамики она [Германия] на-

ходится примерно в том же положении, что и Россия», забывая добавлять

при этом, что в Германии, наблюдаемая с конца 1960-х гг. естественная

убыль населения измеряется вот уже много лет в сотых процента, в то вре-

мя, как в России на порядок выше.

На наш взгляд, депопуляция — это суженное воспроизводство населе-

ния, при котором каждое новое поколение не восполняет предыдущее. Это

процесс, который может наблюдаться довольно длительное время и не обя-

зательно сопровождаться отрицательным естественным приростом, а тем

более абсолютной убылью населения. При том же коэффициенте суммар-

380

ной рождаемости, составляющим в России в настоящее время 1,2 (для вос-

производства он должен превышать 2,15), возможен нулевой или даже не-

большой рост населения, кстати, наблюдаемый в конце 1990-х гг. в уже

упоминавшейся Германии — результат низкой смертности и значительного

миграционного притока. Напомним, что депопуляция непосредственно

в России началась в конце 1960-х гг. и соответственно, если утверждать,

что Россия переживает именно это явление, естественно можно говорить

о том, что основные причины современной ситуации в стране заключаются

в первую очередь в советском прошлом и что саму ситуацию можно,

в частности, выправить за счет миграции, как это делает, например, уже

более 30 лет Германия..

Однако в России в 1990-е гг сложилась ситуация военного времени

1941-1945 гг., когда впервые наблюдалась значительная абсолютная убыль

населения (см. рис. 14.1). Именно нарастающая убыль населения и резкое

ухудшение всех основных демографических процессов: быстрое снижение

рождаемости, сокращение брачности и рост разводимости, снижение сред-

ней продолжительности жизни, резкий рост смертности, в первую очередь,

среди мужчин трудоспособного возраста, сохранение относительно высо-

кой младенческой смертности, усиление эмиграции, приводящей, в частно-

сти, к «утечке умов», и как апогей — демографический кризис.

Такое понимание демографического кризиса, сопровождаемого кризи-

сом семьи и проблемами старения населения, позволяет, к сожалению, кон-

статировать, что с 1993 г. Россия стала одной из немногих стран в мире, пе-

реживающей полномасштабный демографический кризис. И главная причина

этого заключается не в «советском прошлом», как это пытаются доказать

отдельные демографы, хотя и оно несомненно внесло свою негативную леп-

ту, а в политических и социально-экономических преобразованиях 1990-х гг.,

в ходе которых про демографический фактор окончательно «забыли».

Каковы же перспективы, возможен ли уже в ближайшем будущем вы-

ход России из демографического кризиса или он завершится демографиче-

ской катастрофой? Возможно ли его решение за счет миграции?

Вопрос чрезвычайно важный для страны, поскольку численность на-

селения, ее рост был и остается для России одним из основных факторов

ее развития. Ей всегда не хватало и сейчас не хватает населения для освое-

ния всей огромной территории.

И несколько подробнее об ошибочном, на наш взгляд, утверждении,

получающим все большее распространение, которое рассматривается чуть

ли не как единственный путь выхода из демографического кризиса, пере-

живаемого Россией. Речь идет об определяющей роли миграции в совре-

менном демографическом развитии. Действительно международная мигра-

ция населения все более и более обусловливает демографическое развитие

381

практически всех развитых стран, становится главной компонентой дина-

мики численности населения этих государств и в обозримом будущем та-

ковой и останется.

Вместе с тем уповать только на миграционный приток, что только ми-

грация выведет Россию из демографического кризиса, по крайней мере,

наивно. При всей значимости иммиграции, как демографического процес-

са, необходимо ясно представлять ее роль при той или иной демографиче-

ской ситуации. Не останавливаясь подробно на этом важном вопросе, заме-

тим лишь, что при нарастающем демографическом кризисе международная

миграция не способна коренным образом изменить ситуацию, тем более

в России с ее огромной территорией. По ряду оценок, только для того, что-

бы вновь достичь режима простого воспроизводства, в России ежегодное

сальдо миграции должно быть не менее 1,7 млн. человек (в 2001 г. оно со-

ставило лишь 72 тыс.)! Современная Россия просто не в состоянии при-

влечь такое количество мигрантов, да и ни одна страна в мире в настоящее

время не может этого сделать (в США в 1997–2000 гг. в среднем ежегодно

иммигрировало по 950 тыс. человек). Таким образом, миграция может

сгладить демографический кризис, что само по себе, конечно, важно, смяг-

чить отрицательные демографические последствия, в определенной мере

решить отдельные региональные проблемы и локальные демографические

задачи, но не более. Пример развитых стран убедительно показывает, что

миграция может быть относительно эффективным средством лишь в усло-

виях депопуляции. Выход из демографического кризиса в России и ее

дальнейшее поступательное развитие возможны только при комплексном

подходе, а именно: стимулировании роста рождаемости или, по крайней

мере, ее стабилизации, уменьшении смертности, привлечении мигрантов,

рассмотрении человеческой жизни, как самой главной ценности государст-

ва, в соответствии с чем и разрабатывать меры демографической политики

в целом, и миграционной политики, в частности.

382

ЛИТЕРАТУРА

1. Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциолоция. МГУ, 1989.

2. Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история из-

чения. М., 1999.

3. Ионцев В.А. Международная миграция. Серия «Миграция населения».

Приложение к журналу «Миграция в России». М., 2001. Вып. 3.

4. Ионцев В.А. Эмиграция и репартриация в России (в соавт.). М, 2001.

5. Матлин И.С. Моделирование размещения населения. М., 1975.

6. Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская

энциклопедия, 1994.

7. Основы демографии / Под ред. В.А. Ионцева, Б.А. Суслакова. М., 1997.

8. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы факторы, политика.

М., 1987.

9. Современная демография / Под ред. В.А. Ионцева, А.Я. Кваши. М., 1995.

10. Bilsborrow R.E., Hugo G., Oberai A.S., Zlotnik H. International migration

statistics: Guidelines for improving data collectiuon systems. ILO, Geneva,

1997.

11. Rodgers A. Multiregional demography. Principles, methods and extensions.

Chichester, 1995.

12. Trends in international Migration. Annual report 2001. OECD, SOPEMI, 2001.

13. World Population Monitoring, 1997, Р. 8.