Саградов В.А, Ионцев А.А. Введение в демографию

Подождите немного. Документ загружается.

363

В США до 1966 г. (начала действия нового иммиграционного закона)

возрастная структура иммигрантов примерно распределялась следующим

образом: 0–15 лет — 24%, 16-44 года — 67% и группа 45 лет и старше —

10%. В 1970-е гг. это соотношение начинает меняться в пользу двух крайних

возрастных групп (в 1977 г. оно уже представляло соответственно 33%, 49%

и 19%), что объясняется, во-первых, увеличением семейной миграции, а, во-

вторых, ростом среди иммигрантов доли высококвалифицированных спе-

циалистов, которые, как правило, имеют более высокий возраст.

Не случайно последние исследования в этой области зафиксировали

данную тенденцию. Так, основываясь на данных по Австралии, было сде-

лано предположение, что иммигранты в настоящее время не влияют суще-

ственно на демографическую структуру нации. Вследствие того, что поло-

возрастная структура иммигрантов в целом сходна с половозрастной

структурой основного населения Австралии, хотя и наблюдалась несколько

более высокая доля трудоспособных возрастов и несколько меньшая доля

стариков, все же основное воздействие, которое оказала миграция — это

абсолютный прирост численности населения с 8 до 16 миллионов.

Обследование в Канаде, выполненное Симонсом, также подтвердило,

что, сыграв очень большую роль в увеличении численности населения, ме-

ждународная миграция оказала лишь небольшое воздействие на возрас-

тную структуру населения. Это связано главным образом с тем, что прибы-

вающие мигранты представлены всеми возрастными группами. Несмотря

на то, что мигрирующие — это в основном довольно молодые люди, но

они привозят с собой детей, рожденных за границей, а затем к ним присое-

диняются зависящие от них престарелые родители.

Используя данные по населению Нидерландов, было показано, что от-

носительно небольшое число иммигрантов не может изменить возрастную

структуру населения, сложившуюся при очень низкой рождаемости. Воз-

растная структура населения изменится лишь в том случае, если большое

число иммигрантов будет оставаться в стране продолжительное время. Ис-

следование Ле Бра, на которое мы уже ссылались, по мнению экспертов

ООН, также выявило удивительное сходство между возрастной структурой

реального населения и закрытого населения: различия в возрастах не пре-

вышали двух лет (и тем не менее эти различия имели место и оказали опре-

деленное положительное влияние на демографическое развитие большин-

ства рассматриваемых стран). В другом исследовании было также

установлено, что послевоенная иммиграция, увеличив население Велико-

британии примерно на 3 млн., не оказала значительного влияния на возрас-

тную структуру. Таким образом, эти исследования выходят на утвержде-

ние, что международная миграция не оказывает в настоящее время

существенного влияния на возрастную структуру населения.

364

Вместе с тем, последний проект ООН по «замещающей миграции»,

которая рассматривается как один из важных факторов, способных омоло-

дить быстро стареющее население развитых стран, включая Россию, не-

сколько опровергает эти утверждения

1

.

Последнее тем более убедительно, когда речь идет о преимущественно

трудовой миграции, в результате которой возрастная структура может быть

значительно изменена. Например, трудовая миграция в Западную Азию

оказала заметное влияние на возрастную структуру населения принимаю-

щих стран. В международную трудовую миграцию в этих странах вовлече-

ны люди самых разнообразных профессий и квалификации. Иностранные

рабочие в Западной Азии принимались преимущественно как временные

мигранты, среди них доминировали молодые рабочие. Обследование, про-

веденное ООН, выяснило, что индийцы, пакистанцы, филиппинцы и др.

мигрировали в Западную Азию без семей и оставались в принимающих

странах относительно непродолжительное время. Среди иностранных ра-

бочих, обследованных в этих странах, подавляющее большинство принад-

лежали к молодым возрастным группам, и это оказывало влияние на воз-

растную структуру.

Можно говорить и о влиянии эмиграции, которая, например, явилась при-

чиной значительного «постарения» населения Мальты и Ирландии в после-

военный период, и такое же влияние, хотя и менее заметное, было отмечено в

отношении населения Италии, Португалии, Греции. В Италии это влияние в

первую очередь сказалось на сокращении трудоспособного населения, кото-

рое с 1959 по 1974 гг. ежегодно уменьшалось в среднем на 0,4%, в то время

как в США увеличивалось на 2%. В результате в Калабрии, например, три из

каждых четырех семей не имели в доме мужчин моложе 50 лет.

Влияние масштабной эмиграции в течение значительного периода

времени на возрастную структуру подтверждается сравнением возрастных

структур в Ирландии за 1881, 1946 и 1961 годы. В результате эмиграции

имеется явный «пробел» в ирландской возрастной пирамиде для возрас-

тной группы от 20 до 45 лет как в 1881 г., так и в 1961 г. В отличие от этого

возрастная пирамида за 1946 год более сбалансирована в результате низких

коэффициентов эмиграции в течение десятилетий, предшествовавших пе-

реписи населения.

Завершая краткое рассмотрение роли и значения международной ми-

грации населения в демографическом развитии, заметим, что они могут

возрастать для большинства стран как при условии увеличения объемов

иммиграции или эмиграции, так и масштабов временной трудовой мигра-

ции, а также вынужденной миграции.

1

См. подробнее, Денисенко М.Б. Замещающая миграция // Международная мигра-

ция: Россия и современный мир. М., 2000. Вып. 5. С. 92–110.

365

ГЛАВА 14

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

14.1. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИГРАЦИОННОГО

ДВИЖЕНИЯ

РОССИИ. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ

В России миграция населения всегда имела огромное влияние на демогра-

фическое и экономическое развитие как отдельных территорий и регионов,

так и страны в целом. Известный русский историк В. Ключевский писал,

что «переселение, колонизация страны были основным фактором нашей

истории, с которым в близкой и отдаленной связи стояли все другие ее фак-

торы».

Миграция населения в России вплоть до начала 90-х гг. XX в. опреде-

лялась главным образом политическими и идеологическими соображения-

ми, ее общественным устройством (вспомним крепостное право или ста-

линский режим), которые, как правило, препятствовали свободному

миграционному движению, особенно за пределы страны.

Вместе с тем экономические и социальные законы развития требовали

усиления миграционного движения, что стало видно при переходе к капи-

тализму, при котором получают распространение такие его виды, как се-

зонная и маятниковая миграции, получает развитие международная мигра-

ция рабочей силы.

Что касается миграции в советский период, то она изначально опреде-

лялась прежде всего политическими соображениями ограничения свободы

въезда и выезда и принудительным характером. В отдельные периоды, на-

пример, с середины 1970-х до начала 1980-х гг., имели место трудовая ми-

грация из бывших социалистических стран, Турции, Финляндии и др., а

также незначительная эмиграция советских граждан на Запад в виде «не-

возвращенцев», диссидентов и т.п.

Упрощение в конце 1986 г. процедуры выезда из страны, принятие

в мае 1991 г. Закона о въезде и выезде из СССР, действовавшего до 31 де-

кабря 1993 г., принятие 12 августа 1993 г. Закона о въезде и выезде россий-

ских граждан и, наконец, нового Федерального Закона «О порядке выезда

из РФ и въезда в РФ» в августе 1996 г. знаменуют начало нового этапа ми-

грационного движения, который характеризуется резким подъемом числа

выезжающих на постоянное место жительство за рубеж, появлением так

называемого ближнего зарубежья и усилением иммиграционных потоков.

Если в 1987 г. из России выехало в страны дальнего зарубежья 10 тыс. че-

ловек, то в 1995 г. уже 112 тыс. (соответственно из бывшего СССР —

366

39 тыс. и 452 тыс.). За 1987–2001 гг. из России эмигрировали око-

ло 1140 тыс. человек.

Резкий рост эмиграции и наряду с этим увеличение иммиграционных

потоков, получившие начало в 1987 г., усиление оттока русскоязычного

населения из союзных тогда еще республик, сокращение миграции сель-

ского населения в города, наметившееся в начале 1980-х гг. и получившее

ускорение в конце 1980-х — начале 1990-х гг., коренные изменения на ру-

беже двух последних десятилетий в межрегиональных миграциях — тако-

вы изменения, которые произошли в последнее десятилетие.

Распад СССР значительно изменил картину миграционного движения.

Возникла по сути уникальная ситуация, когда в рамках бывшего СССР

внутренняя миграция одномоментно превратилась в международную, тре-

бующую совершенно других подходов, иной миграционной политики.

Наибольшие изменения коснулись непосредственно России, нахо-

дившейся как бы в эпицентре миграционных потоков (см. таблицу 14.1).

Россия оказалась в наиболее сложном положении в связи с резко обост-

рившимися, как за ее пределами, так и внутри нее, национальными кон-

фликтами. Результатом этого явились миллионы русских и других граждан

России, оказавшиеся в роли своеобразных заложников в бывших союзных

и автономных республиках, а ныне самостоятельных государствах, сотни

тысяч вынужденных мигрантов, потоки которых устремились в Россию.

В условиях ухудшающейся экономической ситуации Россия практиче-

ски оказалась неподготовленной к эффективному решению проблем, вы-

званных появлением вынужденных мигрантов, включая беженцев по эко-

логическим причинам, репатриацией депортированных ранее народов,

нелегальной миграцией, ростом индивидуальной трудовой миграция и др.

Вся эта миграционная мозаика требует глубокого анализа каждой из ее со-

ставляющих.

Коротко остановимся лишь на некоторых из них. Для такой огромной

страны, как Россия, при всех изменениях в миграционном движении роль и

значение внутренних миграций сохраняются. Но их интенсивность сокра-

тилась, что, в частности, объясняется неимоверным взлетом цен на транс-

портные и рекреационные услуги. Общий объем внутренних миграций

за 1998–2001 гг. составил около 10 млн человек, что примерно в два раза

ниже среднегодовой величины в советский период.

Первая особенность, на которой хотелось бы остановиться, связана

с изменениями, которые произошли в начале 90-х гг. в сельско-городской

миграции, что в определенной степени противоречило мировым закономер-

ностям, хотя, возможно, в этом есть своеобразный путь России. В чем суть

противоречия? В том, что страна пыталась как бы «перепрыгнуть» одну из

стадий, т.е. перейти на другой этап развития, не завершив предыдущий.

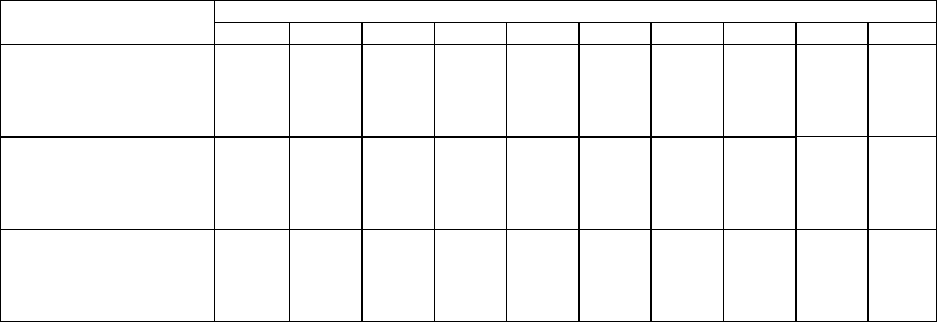

Табл. 14.1. Динамика международной безвозвратной миграции в России с 1992 года

(в тыс. чел.)

годы

направление

миграционных потоков

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Прибыло — всего

926,0 920,4 1146,7 842,1 631,6 583,3 495,3 367,2 350,9 193,4

в том числе из стран:

ближнего зарубежья 925,7 920,0 1146,3 841,5 631,1 582,7 494,8 366,7 350,3 186,2

дальнего зарубежья 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 7,2

Выбыло — всего

673,1 483,0 337,1 339,6 288,0 234,3 216,7 238,0 160,8 121,1

в том числе в страны:

ближнего зарубежья 570,0 369,2 231,7 229,3 191,4 149,5 133,0 129,7 83,5 62,5

дальнего зарубежья 103,1 113,8 105,4 110,3 96,6 84,8 83,7 108,3 77,3 58,6

Сальдо миграции

253,9 447,4 809,6 502,5 343,6 349,0 278,6 129,2 190,1 72,3

в том числе со странами:

ближнего зарубежья 355,7 550,8 914,6 612,2 439,7 429,8 361,8 237,0 266,8 123,7

дальнего зарубежья -102,8 -113,4 -105,0 -109,7 -96,1 -80,8 -83,2 -107,8 -76,7 -51,4

Источник: данные Госкомстата России.

368

И связано это с тем, что в 1991 г. впервые был отмечен некоторый мигра-

ционный прирост сельского населения. Другими словами, вектор направ-

ления «село–город» сменился на противоположный «город–село», что,

в частности, объясняется резким ухудшением общей экономической ситуа-

ции в России, потерей привлекательности крупных городов, удорожанием

жизни в них, которое превысило все возможные уровни.

В 1992 г. впервые за послевоенный период численность городского

населения уменьшилась как за счет его естественной убыли (177 тыс. чело-

век, в 1994 г. она составила уже 669 тыс.), так и за счет миграционного от-

тока, превысившего приток на 113 тыс., тогда как в сельской местности

миграционный прирост вырос в 5 раз, составив 289,5 тыс. человек. Даже

в Нечерноземной зоне, которая все предыдущие годы в результате значи-

тельной миграции теряло население, сальдо миграции стало положитель-

ным, достигнув 81 тыс. человек.

Тем не менее, совершенно очевидно, что в ближайшие годы воспол-

нить огромные предыдущие демографические потери сельского населения

(за 1961–1991 гг. они составили более 20 млн человек) эти регионы евро-

пейской России за счет миграционного притока не смогут, тем более, что и

сам вектор направления повернулся обратно.

Несмотря на то, что уже в 1993–1994 гг. миграционный прирост город-

ского населения практически восстановился в размерах конца 1980-х гг.,

сельская местность также продолжает сохранять положительное сальдо

миграции. В 1995 г. миграционный прирост составил соответственно 406

тыс. и 96 тыс. человек. Такая ситуация стала возможной благодаря значи-

тельному притоку мигрантов из стран ближнего зарубежья, более чем на-

половину компенсировавшего естественную убыль и в городе, и на селе,

составившую в 1995 г. соответственно 620 тыс. и 212 тыс. В 1999–2000 гг.

миграционный прирост за счет стран СНГ и Балтии составил в городских

поселениях 277 тыс., в сельских — 174 тыс. человек.

Рассмотрим еще одну современную особенность внутренних мигра-

ций, которые, если не изменить ход развития, могут иметь очень негатив-

ные социально-экономические и демографические последствия как для

России в целом, так и для ее отдельных регионов.

Речь идет о наметившемся с конца 1989 г. оттоке населения из север-

ных территорий, богатых природными ресурсами. О масштабности этих

изменений, в частности, можно судить по тому, что в 1992 г. в 15 из 16 се-

верных территорий миграционный отток привел к сокращению общей чис-

ленности их населения. Наибольшие потери в 1989–1999 гг. имели Север-

ный экономический район (-618 тыс. человек) и Дальневосточный

экономический район (-863 тыс. человек) (см. табл. 14.2).

369

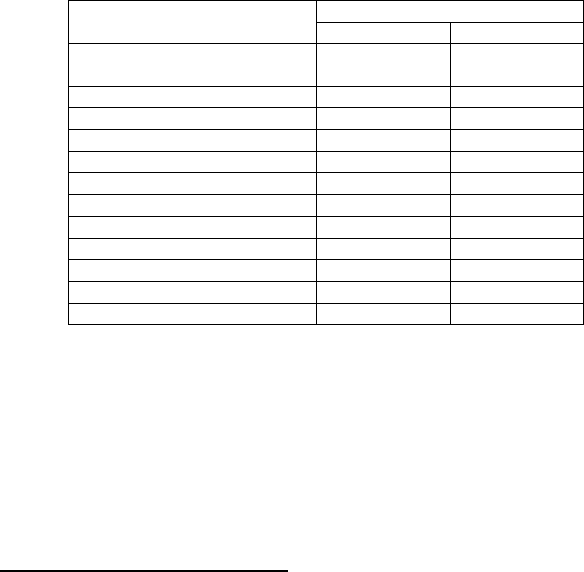

Табл. 14.2. Нетто миграция населения по экономическим районам России,

1979–1988 и 1989–1999 гг.

1

Нетто-миграция, тыс. чел

Экономические районы

1979–1988 1989–1999

Российская Федерация,

в том числе районы:

1819 3217

Северный 40 -618

Северо-Западный 443 238

Центральный 1025 1212

Волго-Вятский -226 192

Центрально Черноземный -142 542

Поволжский -21 802

Северо-Кавказский 64 865

Уральский -558 383

Западно-Сибирский 812 266

Восточно-Сибирский 42 -213

Дальневосточный 333 -863

Источник: данные Госкомстата России.

Актуальность проблемы заключается не просто в миграционных поте-

рях, характерных и для ряда других регионов страны, а прежде всего в том,

что стало уезжать население, уже хорошо адаптировавшееся к экстремаль-

ным северным условиям, т.е. наметилось разрушение трудно складываю-

щегося генетического потенциала, для восстановления которого вновь по-

требуется не одно десятилетие и без которого освоение природных

богатств этих районов будет малоэффективным и значительно более слож-

ным, долгим и дорогим, даже несмотря на развитие вахтового и других по-

добных методов.

1

С 2000 г. статистика дается по федеральным округам. Приведем данные для 2000 г.:

• Центральный (Центральный и Центрально-Черноземный экон.районы) — мигра-

ционный прирост в пределах России составил 74 тыс. чел.;

• Северо-Западный (Северный, Северо-Западный экон. районы и Калининградская

обл.) — миграционная убыль 1,6 тыс. чел.;

• Южный (Северо-Кавказский эк. район, Республика Калмыкия, Астраханская и

Волгоградская обл.) — миграционный прирост 15 тыс чел.;

• Приволжский (часть Поволжского и часть Уральского эк. районов ) — миграци-

онная убыль 2,3 тыс. чел.;

• Уральский (Уральский эк. район, исключая Республику Башкортостан, Удмурт-

скую Республику, Оренбургскую и Пермскую обл. и включая Тюменскую обл.) —

миграционный прирост 1,6 тыс.чел.;

• Сибирский (Западно-Сибирский эк. Район, исключая Тюменскую обл., и Восточ-

но-Сибирский эк.район) — миграционная убыль 22,4 тыс.чел.;

• Дальневосточный — миграционная убыль 36,5 тыс.чел.

370

Решение проблемы, в частности, возможно при условии восстановле-

ния северных льгот с учетом роста потребительской корзины, сохранения и

развития социальной инфраструктуры, активизации производства и жи-

лищного строительства. В противном случае миграционный отток посто-

янного населения северных территорий будет продолжаться.

Существенное влияние на миграционное поведение населения России

мог бы оказать принятый в июле 1993 г. Закон «О праве граждан Россий-

ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-

тельства в пределах Российской Федерации», в частности, отменивший

такой сдерживающий миграцию механизм, как прописка, осуществляемый

паспортными столами милиции, заменив ее системой регистрации.

К сожалению, во многих крупных городах эта система остается сдержи-

вающим фактором. Другими словами, сначала необходимо получить по-

стоянную регистрацию, заплатив при этом соответствующие деньги, и

лишь затем иметь право на трудоустройство, а не наоборот, как это имеет

место во всех развитых странах.

14.2. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ

В СОВРЕМЕННОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

Относительно международной миграции мы уже отмечали уникальный

характер миграционной ситуации в России, возникшей после распада

СССР и заключающейся, в первую очередь, в появлении «ближнего зару-

бежья» и резком вовлечении населения России в миграционные потоки

с «дальним зарубежьем». Говорить об иммиграции из стран ближнего за-

рубежья строго с научной точки зрения можно лишь с момента образова-

ния отдельных самостоятельных государств на территории бывшего СССР

(конец 1991 г.). Заметим, что именно эта иммиграции является ведущей

положительной компонентой динамики населения России с 1992 г., по-

скольку иммиграция из стран дальнего зарубежья незначительна

(см. табл. 14.1), Вместе с тем сам процесс возвращения русского населения

из этих государств становится заметным уже со второй половины 1960-х гг.

Особенность предшествующего периода заключалась в том, что данное

возвращение было обусловлено в первую очередь экономическими причи-

нами и выступало, если так можно сказать, в форме реэмиграции. Другими

словами речь шла о мигрантах, въехавших в страны ближнего зарубежья из

России в 1950-е – 1960-е гг. Но столкнувшись с резко возросшим давлени-

ем на рынке труда со стороны местного населения, они, в большинстве

своем, стали возвращаться в Россию, меньшая часть мигрировала

на Украину и в Прибалтику. При этом надо иметь в виду, что сохранялись

жесткая ограничительная система по переселениям, например, в крупные

города, распределительная практика молодых специалистов по всей стране,

371

миграция по общественным призывам и другие формы полупринудитель-

ного характера, которые часто не учитывали изменений, происходивших в

трудовой и демографической сферах в Закавказье и Средней Азии. Но

именно эти изменения становились главным фактором «реэмиграции».

Ситуация коренным образом изменяется в конце 1991 г. в связи

с распадом СССР на отдельные самостоятельные государства, между кото-

рыми сразу же была возведена государственная граница, а в самих этих

государствах, за исключением России, стала проводиться политика (где-то

более, где-то менее явная) по выталкиванию населения некоренной нацио-

нальности. В силу сложившейся ситуации, Россия с ее «прозрачными гра-

ницами» превращается в мощный иммиграционный центр, куда устреми-

лись миллионы бывших советских граждан. И хотя имела место и

эмиграция из России (за 1992–2001 гг. — 2,15 млн. человек, а также

942 тыс. выехало в страны дальнего зарубежья), в целом иммиграция, кото-

рая приняла разнообразные формы (вынужденная, добровольная, нелегаль-

ная), была значительно выше, составив, по официальным данным, за 1992–

2001 гг. 6,4 млн. человек. Если к ним прибавить 1,2 млн. беженцев и более

2 млн. официально незарегистрированых, то общая численность «возвра-

тившихся» в Россию из стран ближнего зарубежья за эти годы составила,

по минимальным оценкам, около 10 млн. человек, из которых примерно

70% составили непосредственно русские.

Столь высокий приток населения в Россию (более чем по 1 млн. в год)

стал для нее в 1990-е годы значимым фактором политического, экономиче-

ского и демографического развития.

С политической точки зрения очень важно было показать, что Россия

может быть тем центром, который готов принять миллионы своих соотече-

ственников из ближнего зарубежья. Отсюда и «прозрачные границы»

со стороны России с большинством из бывших союзных республик. И хотя

России до сих пор не удалось решить проблемы, связанные еще с первой

волной беженцев из-за войны между Азербайджаном и Арменией (январь–

февраль 1990 г.), как, впрочем, и с последующими волнами из Средней

Азии, Грузии, Казахстана и др., как и не удалось сформировать эффектив-

ную федеральную миграционную политику, тем не менее переселение

миллионов бывших советских граждан из стран ближнего зарубежья

на постоянное жительство в Россию, как и временная трудовая миграция

сотен тысяч не только русских, но и коренных жителей этих стран, стало,

видимо, важнейшим ее политическим шагом в 1990-е гг. Этот шаг необхо-

димо не только усилить, но и наполнить новым содержанием, не акценти-

руя все внимание, что имело место все 1990 –е гг., только на проблемах

вынужденной миграции, а в последние два года (2001–2002 гг.) вся мигра-

ция вдруг превращается в «нелегальную», что совершенно неправильно.

372

Не менее важной представляется и экономическая значимость имми-

грации из стран ближнего зарубежья. В частности, Россия получает воз-

можность хотя бы частично компенсировать экономические потери

от «утечки умов», эффективно используя приезжающих высококвалифици-

рованных специалистов из стран ближнего зарубежья, зачастую и подго-

товленных в прошлом непосредственно в России.

Заметим, что иммиграция, как массовое социально-экономическое яв-

ление характерно, главным образом, для более развитых стран мира, в зна-

чительной степени способствуя их экономическому и демографическому

развитию. Как писал в 1989 г. известный американский экономист

Дж. Саймон, «в целом иммигранты прибавляют к общему американскому

капиталу и даже составу физических ресурсов больше, чем вычитают. Каж-

дая новая, прибавляющаяся группа людей — конечно, в разумных пределах,

например, от 500 тыс. до 2 млн. чел. в год, дает чистый плюс, а не минус».

Правда, для того, чтобы получить плюс, необходимы соответствую-

щее внимание и разумная политика по отношению к иммиграции, тем бо-

лее, если речь идет о возвращении соотечественников на историческую

родину, примером чему могут служить, например, Германия конца 1980–

1990-х годов и Израиль, обладающих при этом, в отличие от США, очень

небольшой территорией (357 тыс. км

2

и 21 тыс. км

2

, соответственно).

Для России с ее огромной территорией (17 млн. км

2

и плотностью

9 чел. на 1 км

2

, против США с 9,6 млн. км

2

и плотностью 28 чел. на 1 км

2

,

или Японии с 378 тыс. км

2

и 336 чел. на 1 км

2

) экономическое освоение

отдельных регионов страны (например Сибири и Дальнего Востока, Цен-

трального Нечерноземья) и в прошлом, и в настоящее время всегда пред-

ставлялось довольно сложной экономической задачей.

Решение этой задачи усугублялось и продолжает усугубляться трудо-

затратным типом экономики, требующим, помимо прочего, дополнитель-

ных рабочих рук, которых, несмотря на структурный рост безработицы

в России, явно не хватает.

При этом появляются не только регионы, но и целые сферы производ-

ства, куда неохотно стали идти россияне. Только в 1993–1995 гг., несмотря

на рост безработицы, в России свободных рабочих вакансий насчитыва-

лось около 444 тыс. И лишь около половины из них сумели заполнить

за счет иммигрантов и иностранной рабочей силы.

Таким образом, можно утверждать, что для экономического освоения

всех регионов России ее собственного населения становится явно недоста-

точно и одним из решений данной задачи может быть более активное при-

влечение иммигрантов и иностранной рабочей силы, один из главных по-

тенциалов которых находится непосредственно в странах ближнего

зарубежья.