Репина Л.П. (ред.) История и память: историческая культура Европы до начала нового времени

Подождите немного. Документ загружается.

335

тот момент, когда он заново обосновывал свои претензии на власть, обрели для него новое значение . Этим

же объясняется «открытие» Генрихом его происхождения от Карла Великого, на что указывает опять-таки

посвятительное послание Евангелия — Генрих nepos Karoli. Это высказывание считают обычно фикцией.

Однако оно соответствует генеалогической реальности . Генрих Лев на самом деле был потомком Карла

Великого по женской линии, той же самой, на которую ссылается и Фридрих Барбаросса, когда в XII в. тема

его каролингского происхождения стала вдруг столь актуальной

96

. Речь идет о Гизеле (ум. 1043) «из рода

Карла Великого» (de Caroli Magni stirpe)

97

, вышедшей замуж за короля Конрада II из династии Салиев. Но в

первом своем браке она была замужем за Бруно из Брауншвайгской династии (ум. 1010/ 12) и стала прароди-

тельницей рода Брунонов, от которых — через свою бабку Рихенцу Нортхаймскую — произошел и Генрих

Лев. В Евангелии он вспоминает о своих каролингских корнях, чтобы таким образом акцентировать и

происхождение от брауншвайгских Брунонов. Как видим, специфическая связь господства и

генеалогической memoria еще раз дает о себе знать в конце его правления.

Итак, в одно и то же время, во второй половине 1180-х гг., в разных германских регионах, в Вайнгартене и в

Брауншвайге, возникают мемориальные свидетельства, тексты и картины, в которых обыгрывается одна и та

же тема — интерпретация происхождения членов дома Вельфов под знаком scandalum dissensionis и его

последствий. В плане содержания эти свидетельства противопоставлены друг другу, однако существуют в

непосредственной взаимосвязи, так как одновременно репрезентируют выходящую за рамки собственно

истории Вельфов XII столетия взаимообусловленную и конститутивную связь между домовой традицией

аристократического рода и обоснованием его властных претензий — связь memoria и власти.

То есть его мать Гертруда фон Зюпплингенбург и его дед и бабка — император Лотар III и Рихенца фон Нортхайм.

94

Oexle О. С. Die Memoria Heinrichs des Lowen. S. 153-154.

95

Ebd. S. 155.

96

SchmidK. "De regia stirpe Waiblingensium".

97

Wipo. Gesta Chruonradi imperatoris. Cap. 4 / H. von Breslau (Hg.). MGH SS RerumGerm., 19I5.S. 24f.

Рис. 1

Изображение «дома» Штауфенов

в Historia Welforum из монастыря Вайнгартен

(Fulda, Hess LB, Ms. D 11, fol. 14 recto)

Рис. 2

Евангелие Генриха Льва и Матильды:

сцена коронации герцога и его супруги

(Wolfenbilttcl, HAB WF, Codex Guelf. 105 Noviss. 2°, fol. 171 verso)

Рис.3

Евангелие Генриха Льва и Матильды: сотворение мира, его история и конец (Wolfenbuttel, HAB WF, Codex Guelf. 105

Noviss. 2°, fol 172 recto)

338

Глава 8

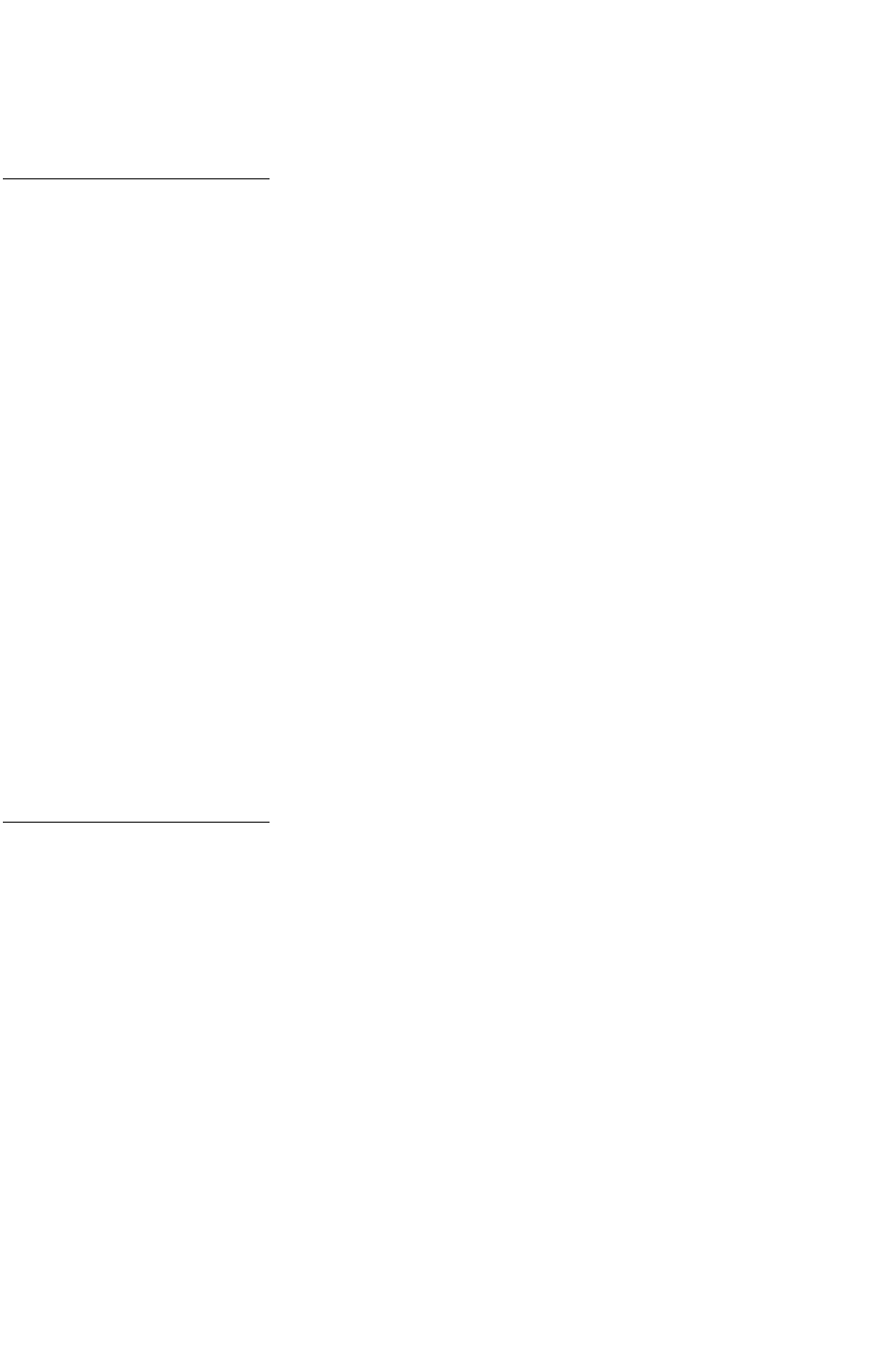

Рис.4

Генеалогическое древо Вельфоь из некролога монастыря Вайнгартен (Fulda, Hess. LB, Ms. D 11, fol. 13 verso)

ГЛАВА 9

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОМ

В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

С глубокой древности люди испытывают особый интерес к прошлому: одни стремятся сохранить память о

нем для будущих поколений, другие — узнать, как жили их предки. Во все времена прошлое являлось

существенной частью представлений людей о мироустройстве. Однако непосредственно на вопрос, зачем

нужно знать это прошлое, люди отвечали по-разному в зависимости от эпохи и культурной традиции.

Предмет данной главы — стратегии, руководствуясь которыми средневековые историографы отбирали ин-

формацию, достойную включения в исторический текст. В центре внимания находится проблема отношения

средневековых историков к достоверному (в буквальном значении слова, т. е. к «достойному веры»), как

важнейшему параметру для оценки исторического произведения. Мы попытаемся выделить критерии,

которыми средневековые историки пользовались для отделения достоверного от заблуждений. Подробно

будут разобраны параметры «свидетельства очевидца», необходимости совпадения с мнением великих

авторитетных предшественников и целесообразности включения в историю пусть даже и не

происходившего на самом деле, но «достойного веры»: морально-поучительного или должного быть

правдой.

Хорошо известно, что традиции средневековой историографии восходят к двум источникам: наследию

античной (по преимуществу, римской) историографии и трудам отцов церкви. Говоря о наследии,

доставшемся средневековым историкам и хронистам, в первую очередь приходит мысль об источниковой

базе и методологии. Вместе с тем, это наследие включало и основные историографические проблемы.

Одной из важнейших была проблема определения смысла самого процесса историописания и — связанная с

ней — проблема установления критериев для оценки качества исторических трудов.

В середине V в. до н. э. Геродот, которого с легкой руки Цицерона стали считать «отцом истории», четко

сформулировал цель сво-

340

Глава 9

его труда: «чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления

достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они

вели войны друг с другом»'. Если для Геродота основной целью историописания было только сохранение

памяти о прошлом, главным образом о причинах конфликтов между народами, то его младший

современник, Фукидид, этим не ограничился. Для Фу-кидида прошлое таит в себе примеры и уроки для

будущего, уяснив которые люди смогут избежать ненужных ошибок в будущем. Сформулированные

Геродотом и Фукидидом цели историописания, несмотря на видимую несхожесть (память о деяниях предков

и уроки на будущее), одинаково требовали от историков правдивого изложения произошедших событий.

Так, например, по мнению Полибия, разделявшего убеждения Фукидида о том, что «познание прошлого

скорее всяких иных знаний может послужить на пользу людям», поскольку уроки истории просвещают и

вразумляют их, «недостоин звания историка тот, кто ставит, что бы то ни было выше правды»". Не менее

категоричным был Дионисий Галикарнасский, именовавший историю «жрицей правды». Он полагал, что

историки «не должны прибавлять ничего выдуманного» и «писать без хулы и лести»

3

. Представление грече-

ских авторов о правде как о важнейшем критерии при оценке исторического сочинения разделяли и римские

историки. Более того, римские авторы нередко упрекали греческих историков в лживости и

злоупотреблениях поэтическими вольностями. Тацит утверждал, что историк должен излагать события «без

гнева и пристрастия», именно так поступали «прославленные историки», повествующие «о древних делах

народа римского». Более поздние события, изложенные «лживо» из-за страха или ненависти к свершившим

их, требуют пересмотра и достоверного освещения .

Этот ряд цитат из трудов известных историков, призывавших к объективному и правдивому рассказу о

прошлом, можно продолжать очень долго. Однако на память сразу же приходит имя Плутарха, явно

выбивающееся из этого ряда. Главной целью Плутарха было наставление читателей на путь добродетели —

посредством примеров хороших и дурных поступков, совершаемых героями прошлого.

1

Геродот, История. Клио / Пер. Г. А. Стратановского. Л., 1972.

2

По.пкшй. Всеобщая история I, 1. 2; I, 14. 4/ Пер. Ф. Г. Мищенко. СПб., 1994.

3

Достачпва Р. Византийская историография (характер и формы) // Византийский временник. 1982. Т. 43. С. 24.

Корнелий Tciiium. Анналы. I, 1 /Пер. А. С. Бобовича//Сочинения. М, 1993.

Представление о достоверном...

341

Поэтому отнюдь не скрупулезное изложение всех известных ему фактов из биографии того или иного героя,

а аккуратный отбор лишь тех из них, которые необходимы «для понимания образа мысли и характера

человека», ибо «не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность, по часто

какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем сражения

с десятками тысяч убитых, огромные армии и осады городов» . По глубокому убеждению Плутарха, не

следует смущать читателя, сообщая о положительных героях негативные факты биографии. Предложенные

читателям биографии должны были стать чистыми образцами добродетельной или порочной жизни. В

трактате «О злокозненности Геродота», входящем в «Нравственные сочинения», Плутарх даже доходит до

осуждения «отца истории» именно за беспристрастное описание неблаговидных поступков знаменитых

1реков и великих деяний варваров . Впрочем, и сам Плутарх не считал себя историком, а составленные им

жизнеописания — историческими сочинениями. Именно жанровой спецификой биографий Плутарх

объясняет свой избирательный подход к сообщаемой им информации. С формальной точки зрения

«неисторическое» сочинение Плутарха нельзя рассматривать по тем же критериям, что и труды

исторические, поскольку сам автор его так не идентифицировал. Однако исключительная популярность

Плутарха приводила к тому, что его воззрения прямо или опосредованно проникали в сознание историков,

корректируя их представления о законах историописания.

Независимо от Плутарха, обозначавшего моральные наставления читателей в качестве основной цели

обращения к биографиям выдающихся деятелей прошлого и готового ради эффективного достижения этой

цели пожертвовать столь ценимой историками полнотой повествования и связанной с ней правдивостью,

многие античные авторы также подчеркивали назидательную функцию исторических текстов,

способствующих правильному воспитанию человека. Прекрасно известно определение истории, которое дал

Цицерон: «История -- свидетельница времен, указатель истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестник

прошедших времен, пра-

• Плутарх, Александр. I / Пер. М. Ботвинника, И. Перельмутера It Плутарх. Избранные жизнеописания. М., 1987. Т. 2.

' Томашевская М. Плутарх // Плутарх. Избранные жизнеописания. М., 1987. Т. 1.С. 10.

342

Глава 9

вила для всех добродетельных людей» . К этому определению довольно часто прибегали и античные, и

средневековые авторы. Однако в отличие от Плутарха Цицерон подчеркивал, что «первый закон истории —

не сметь говорить неправду и не сметь сказать правду» .

Христианские историки заимствовали все известные в Античности цели историописания (сохранение

памяти о предках, необходимый в будущем опыт прошлого и моральные наставления), наполнив их иным

смысловым содержанием. Средневековая историография, как и большинство других дисциплин, была

прочно связана с теологией. Все в мире создано Богом и происходит по Его воле, поэтому история

свидетельствует о Божественном могуществе и прославляет Создателя всего. Имеющая начало и

подчиняющаяся божественному провидению, история конечна. Более того, с приходом Христа

эсхатологическое время уже началось. И хотя ни теологи, ни историки не могут рассчитать дату конца

истории, многие из них считают своим долгом напомнить читателям о грядущем конце

9

.

Подобно многим языческим историкам христианские авторы испытывали потребность найти объяснения

тем или иным событиям, установив причинно-следственную связь между ними. Христианская вера помогла

историографам четко определиться с направлением, в котором необходимо вести поиск любых объяснений;

все исторические события были включены в единую «всемирно-историческую схему прохождения рода

человеческого по эпохам от Адама до грядущего пришествия Антихриста»

10

. Земная история была лишь

продолжением и отражением борьбы между добром и злом, протекавшей вне времени и вне пространства.

Знание истории необходимо для христианина также потому, что она дает примеры благочестивой жизни,

наставляет на путь истинный, предостерегает от грехов и заблуждений, учит смирению и осознанию

человеческой ничтожности.

При этом даже моральные наставления претерпевают существенное изменение: для христианина следовать

рекомендованным образцам необходимо не только для того, чтобы добиться успеха на земле, но прежде

всего для того, чтобы заслужить Царствие Небесное после смерти. Таким образом, сам процесс

историописания служит прославлению Бога. Основатель патристической историографии

Цицерон. Об ораторе. II, 9, 36 / Пер. Ф. А. Петровского // Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972.

Он же. Об ораторе. II, 15,62.

Например, Отгон Фрайзингенский, Иоахим Флорский и др. ГуревичА. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 128.

Представление о достоверном...

343

Евсевий Кесарийский считал свою работу «очень полезной», в первую очередь потому, что она сохраняет

«память о преемстве... наиболее известных апостолов Спасителя нашего», а также представляет

«поучительные уроки истории»''. Современник Евсевия Лактанций в прологе к своему сочинению «О

смертях преследователей» замечает, что задумал его как средство прославления величия Бога посредством

описания кар, постигших врагов христианства . Оглядываясь на предшествующую историографическую

традицию, доставшуюся в наследство христианским авторам, Павел Орозий отмечает, что «почти все

усердные в литературной деятельности мужи, как среди греков, так и среди латинян, изложившие ради мно-

говековой памяти деяния царей и народов... писали, пребывая в слепых предрассудках, предпочитали

верить, что возникновение земли, как и сотворение людей, не имело начала»

13

. Его целью было исправление

этих языческих заблуждений, отражая «словно бы в зеркале... страсти людей грешных и наказания за них,

суету века и суд Божий от начала мира... за пять тысяч шестьсот восемнадцать лет». Особую ценность

своего труда Орозий видит в том, что он одним из первых поведал «истину» о сотворении мира и «начале

несчастного состояния людей», а также объяснил волей Бога причинно-следственную связь между

отдельными событиями .

В эпоху классического Средневековья хронисты, большинство из которых принадлежало к сословию

клириков, как правило, особо подчеркивали именно христианские и морализаторские цели историописания.

По мнению Иоанна Солсберийского (сер. XII в.), история «помогает, во-первых понять планы и намерения

Бога; она наполняет сердца людей спасительным страхом перед Господом, показывая примеры кар и наград

за действия людей и побуждая их следовать путями справедливости. Во-вторых, как выражаются языческие

писатели, чужая жизнь является для нас наставницей, и тот, кто не знает прошлого, будет чувствовав себя

среди современных ему событий подобно слепому»

15

. Его современник Генрих Хан-тингтонский

объединяет известные с глубокой древности версии о

1

' Евсевий Памфил. Церковная история. 1, 1. М., 1993.

12

Лактанций. О смертях преследователей. I, 7 / Пер. В. М. Тюленева.

Спб., 1998.

13

Павел Орозий. История против язычников. I, 1 / Пер. В. М. Тюленева.

СПб., 2001.

14

Там же. VII, 19.

^Johannis Salisbury- The Historia Pontificals / Ed. by M. Chibnall. L., 1956. P. 3.

344

Глава 9

Представление о достоверном^...

345

сохранении памяти, использовании уроков прошлого для познания будущего и морального

совершенствования читателей, добавляя к ним христианскую концепцию прославления могущества Бога, по

воле которого происходит все на земле:

«История же представляет прошедшее видимым наподобие настоящего, позволяет с помощью воображения вывести

будущее из прошлого. Имеет история помимо этих прекрасных достоинств и другие: ибо она более всего отличает

наделенного разумом от скота. Ведь неразумные люди и животные не знают, откуда они, своего происхождения, деяний

свеей родины, а впрочем, и знать не хотят. Нет людей, я полагаю, несчастливее их, ведь звери таковы по рождению, а те

по собственному скудоумию; и если звери, даже если бы захотели, не смогли бы, то эти люди не хотят, хотя могли бы...

В этом труде внимательный читатель найдет примеры того, чему надо подражать и чего надо избегать, и, следуя им, с

Божьей помощью станет лучше, что было бы для меня самым желанным плодом труда»

16

.

В предпоследней книге Генрих рассказывает «о выдающихся англичанах, а также о том, как божественное

всемогущество было явлено через них в чудесах, чтобы временные деяния королей и народов могли быть

приведены к заключению славными трудами вечного Бога»

!7

. Проблема правдивого изложения

исторических фактов заботила христианских авторов не меньше, чем язычников. Лактанций утверждал, что

только следование истине позволит историку сохранить память о прошлом . Невозможность для

христианина прибегать ко лжи ни при каких обстоятельствах отстаивал Иероним. В одном из своих самых

ярких сочинений, «Апологии против книг Руфина», Иероним решительно осудил высоко ценимого им

Оригена за то, что тот «рекомендовал следовать высказыванию Платона» о пользе лжи. По мнению Платона,

«людям ложь полезна в виде лечебного средства», но прибегать к этому лекарству должно быть

дозволительно только правителям и исключительно во вред врагам и для пользы государства . Разделяя

воззрения Платона, Ориген полагал, что

Henri de Huntingdon. Historia Anglorum. Proemium / Ed. by Th. Amild., L., 1879. Здесь и далее Генрих Хантингтонский

цитируется в переводе С. Г. Мереминского (Мереминский С, Г. «История англов» Генриха Хантинг-тонского и английская

хронистика XII в. М., 2002 — на правах рукописи)

17

Ibid. IX, 1.

Лактанций. Указ. соч. LII, 1.

19

Платон. О государстве. III, 389Ь//Платон. Сочинения. Т. 3. М., 1971.

«ради достижения какого-либо великого блага» дозволительно прибегать ко лжи

20

.

Век спустя Августин Блаженный внес свой вклад в представление последующих поколений христианских

историков о том, как следует писать историю. Позиция Августина по данному вопросу не отличалась особой

радикальностью, но зато в отличие от признанного еретиком Оригена епископ Гиппонский был

авторитетнейшим из отцов церкви. В своем трактате «О христианском учении» Августин дал одно из самых

емких определений смысла историописания: «история рассказывает о произошедшем правдиво и для

пользы» . Обозначив одну из задач истории как правдивый рассказ о прошлом, Августин уделил много

внимания проблеме соотношения истинного и ложного. Августин подчеркивал, что далеко «не всякий, кто

говорит ложь, повинен в обмане, если только он думает или верит в истинность того, что он говорит»

22

.

Особое отношение Августина к умолчанию, намеренному сокрытию правды:

«Хотя всякий, кто лжет, хочет скрыть истину, но не всякий, кто хочет скрыть истину, лжет... большей частью мы

скрываем истину не с помощью лжи, а с помощью умолчания. Итак, не является ложью, когда истина скрывается путем

умолчания...» .

Таким образом, Августин хотя и разделял представление языческих авторов о том, что хороший историк

должен правдиво рассказывать о произошедшем, привнес в само представление о правдивом рассказе

некоторые корректировки. Если для Цицерона умолчание о правде приравнивалось ко лжи, то для

Августина сокрытие истины может быть оправдано и в любом случае не является обманом. Если правдивый

рассказ о прошлом для античных историков был делом профессиональной этики, то для их христианских

преемников речь уже шла об этике религиозной. Английских хро-

20

Порицая Оригена за оправдание лжи, Иероним не совсем точно цитирует Платона, утверждая, что древний мыслитель

рекомендовал воздерживаться от лжи исключительно людям «неблагоразумным... кои не умеют пользоваться ложью»

(Иероним Блаженный. «Апология против книг Руфина, посланных к Паммахию и Марцелле». I, 18/Творения. Т. 1-15. Киев,

1893-1915. Т. 7).

21

Augustinus. De doctrina Christiana. II, 28 (col. 56) / PL. Vol. 34.: Historia facta narrat fideliter atque utiliter.

22

Augustinus. De mendacio. Cap. Ill (col. 488) / PL. Vol. 40.

23

Augustinus. Contra mendacium. Col. 533 / PL. Vol. 40: Quamvis enim omnis qui mentitur velit celarequod verum est, поп tamen

omnis qui vult quod verum est celare mentitur. Plemmque enim vera non mentendo occulimus, sed tacendo... Non est ergo mendacium

cum silendo absconditur verum, sed cum loquendo promitur falsum.

346

Глава 9

нист начала XII в. Эадмер полагал, что тот, кто «сознательно» допускает ложь в историческом тексте, губит

свою душу . Это убеждение в полной мере разделяли и другие авторы, например младший современник

Эадмера Иоанн Солсберийский, утверждавший:

«Историк должен служить истине, ибо, стремясь понравиться немногим, он, на свою погибель, обманывает

всех»

2

; «Лживый историк обрекает на гибель и свою репутацию, и свою бессмертную душу»

26

.

Ставя перед собой задачу рассказывать правду о прошлом, средневековые историки неизменно

сталкивались с проблемой отделения истинного, или, вернее, правдоподобного, от ложного. Лишь заявив о

том, что нечто он «видел своими собственными глазами», историограф мог считать, что сделал все

возможное, дабы уверить читателя в несомненности своего сообщения и в том, что оно достойно внимания.

Хронисты не считают необходимым подтверждать свой личный опыт, если на него уже сделано указание,

дополнительными свидетельствами. В качестве примера можно привести рассказ Гиральда Камбрийского

(сер. XII в.) о чудесной природе птиц каза-рок. Согласно утверждениям Гиральда, казарки не откладывают

яиц, а «подобно смоле рождаются из еловых бревен, плавающих в море», после чего птицы развиваются в

прикрепленных к бревнам раковинах, пока не обрастут необходимыми для полета перьями. Для того чтобы

читатели не усомнились в правдивости этой истории, автор сообщает, что сам неоднократно видел «на

берегу моря более тысячи телец этих птиц, уже сформировавшихся, но еще заключенных в раковины и

свисающих с одного бревна»

27

. Генрих Хантингтонский рассказывает о другом чуде: на стене церкви в

Рамзи, превращенной во время смутного времени графом Гальфридом де Мандевилем в замок, выступила

кровь. Подтверждая свои слова, хронист добавляет: «Многие свидетельствовали это, и я сам видел это

своими глазами. Поэтому, хотя нечестивые люди говорили, что Бог уснул, Он явил себя и в этом знаке, и в

том, что он предвещал»

28

. Но редкий автор мог ограничиться исключительно собственным опытом. В ка-

24

Eadmer. Historia Novorum in Anglia / Ed. M. Rule. L., 1884. P. 422.

25

Johannis Salisbury. Op. cit. P. 4.

2ft

lbid. P. 17.

27

Gimldus Cambrensis. Topographia Hibernica. Ill, 15 // Opera. Vol. V / Ed. J. Dimok. L., 1867.

28

Henri de Huntingdon. Op. cit. X, 22. Об этом чуде см. также: Chronicon Abbatiae Ramesciensis / Ed. W. E. Macray. L., 1886. P.

330.

Представление о достоверном...

347

кой-то степени это было возможно, если, например, хронист повествовал о походе, в котором он

непосредственно принимал участие. Но даже в этом случае историограф лично видел лишь часть проис-

ходящего, поэтому для полноты картины он нуждался в привлечении дополнительных источников

информации. А эта информация требовала тщательной проверки, дабы ложное не подменило истинное.

Методы, при помощи которых средневековые авторы пытались определить достоверность того или иного

источника, поражают воображение современных исследователей своим разнообразием. Например, Гиральд

Камбрийский рассказывает об одном уважаемом и благочестивом муже, который при помощи экзорцизма

устанавливал правдивость книг. Когда этот муж положил на грудь человека, одержимого бесами, Евангелие

от Иоанна, демоны улетели подобно птицам и исчезли. Но затем, в целях чистоты эксперимента, Евангелие

заменили «Историей» Гальфрида Монмутского, после чего демоны вернулись, еще более толстые, чем

прежде

29

. Гораздо чаще подобных экспериментов встречаются попытки историографов следовать здравому

смыслу и формальной логике, принимая или, гораздо чаще, отвергая информацию, которая кажется автору

неправдоподобной. Современник Гиральда Уильям из Ньюборо признает ложными большую часть из

приписываемых королю Артуру побед, исходя из того, что Артур не мог сражаться с гигантами, поскольку

гиганты перестали населять землю со времен царя Давида. Также вряд ли он одержал победу над галлами,

«народом, который Юлий Цезарь с огромным риском и трудом смог едва-едва покорить за десять лет...» .

Даже в середине XVI в. английский антикварий и гуманист Джон Рас-телл категорически отказался верить в

правдоподобие легенды о принцессе Альбине, приводя не «научные», а, скорее, «естественные доводы».

Согласно легенде, Альбина, старшая дочь сирийского царя Диоклетиана, и ее тридцать две сестры,

изгнанные из отцовского царства за убийство мужей, приплыли на неизвестный остров, где они не только

научились ловить птиц и зверей, но также, одержимые похотью, вступили в связь с инкубами, родив от них

гигантов. Эти гиганты и населили остров названный в честь принцессы Альбины Альбионом. По мнению

Растелла, совершенно неправдоподобно, чтобы у какого-то царя нашлось тридцать две дочери, которых он

захотел бы выдать замуж в один день, чтобы отыскалось тридцать два царя, гото-

29

Giraldus Cambrensis. Itinererium Kambriae // Opera. Vol. VI. P. 57.

J0

William of Newburgh. 'Proemium' to Historia Return Angli^arum. Vol. I. Part II.

348

Глава 9

Представление о достоверном,..

349

вых жениться на них в один день, чтобы все принцессы оказались настолько жестокими, что они смогли

заплыть так далеко от дома (не встретив по пути никаких других земель), и, наконец, чтобы дьявол обладал

силой, позволившей ему зачать гигантов (если бы это было так, то, как считает Растелл, подобные случаи

встречались бы и в его дни, однако ему неизвестно о существовании ни одного гиганта). Поэтому, для

историка очевидно, что по вопросу этимологии названия «Альбион» правильную версию выдвинул

Страбон, утверждавший, что оно происходит от белых скал, возвышающихся над морем

31

.

Не задумываясь о проблемах соотношения -первичных и вторичных исторических источников, многие

хронисты высоко ценили возможность использовать в работе именно документальные свидетельства. Ради

этого историографы осознанно шли на преодоление целого ряда трудностей: старинные грамоты могли быть

испорчены временем, написаны неразборчивым почерком, на плохой латыни или вовсе на каком-нибудь

варварском языке. В начале XII в. Эад-мер красноречиво описал все трудности, с которыми сталкивается

историк при работе с документами, подчеркнул исключительную важность их точного цитирования

32

.

Средневековые хронисты по-разному использовали документальные источники в своих трудах: некоторые

авторы ограничивались кратким пересказом и анализом текста, другие старались полностью процитировать

нужный документ. Существуют труды, состоящие, по сути дела, исключительно из расположенных в

хронологическом порядке документов, соединенных небольшими авторскими связками

3

.

Представление о необходимости установить «подлинность» источника ведет к тому, что историографы

стремятся овладеть и совершенствовать навыки, которые мы, осознавая всю условность применения этого

термина к средневековым реалиям, могли бы назвать

31

Rastell J. The Passtyme of people: The Chronicles of Dyuers realms and most specyally of the realme of Englond. N. Y.; L., 1985. P.

203-204.

*

2

Eadmer. Op. cit. P. 468.

33

К сочинениям такого рода можно отнести труд секретаря архиепископа Кентерберийского Роберта Эйвсбери «Об

удивительных деяниях короля Эдуарда III» (Avesbury R. De Gestis Mirabilibus Regis Edwardi Tertii / Ed. E. M. Thompson. L.,

1889). Важность архивных документов понимали не только историки, но и заказчики исторических трудов. Так поступил в

1436 г. Хэмфри Глостер, предоставивший в распоряжение специально приглашенного из Италии для написания истории

правления Генриха V Тита Ливия Фруловези письма и другие документы из королевского архива (Titus Livins de Frulovisi. Vita

Hen-rici Quinti / Ed. T. Hearne. L., 1716).

«профессиональными». К этим навыкам, помимо палеографии, относится, например, эпиграфика, без

которой было бы затруднительным изучение надгробий и других материальных памятников. С атрибуцией

не содержащих надписи древних памятников дело обстояло несколько иначе, поскольку в этой ситуации

историографы не могли воспользоваться никакими «вспомогательными» знаниями и были вынуждены

прибегать за информацией либо к письменным источникам, либо к устным преданиям. Суммируя свои

размышления о подходе средневековых историков к изучению памятников и эпитафий, Б. Гене приходит к

заключению, что, будучи вспомога-тельной наукой (для теологов и юристов), история не имела «никаких

вспомогательных дисциплин» .

Знаменитый исследователь безусловно прав, подчеркивая дилетантский и случайный характер обращения

средневековых хронистов к материальным памятникам. Однако, говоря о палеографии и эпиграфике,

следует отметить, что уже в эпоху классического Средневековья люди, имевшие непосредственное

отношение к историописа-нию (например, заказчики), осознавали, что эти навыки могут быть необходимы

для успешного выполнения поставленных задач и что ими обладает далеко не каждый грамотный монах.

Например, когда аббат Гластонбери решил, что его обители необходимо, подобно другим крупным

монастырям Англии

5

, обзавестись трудом, посвященным истории аббатства, он не смог найти из числа

своей братии никого, кому он мог бы поручить это задание. Поэтому аббат решился заказать историю

монастыря на стороне, выбрав для этого хорошо известного благодаря своему труду «Деяния понтификов»

Уильяма Мальмсберийского. Перед историком стояла цель проверить все существующие вокруг аббатства

легенды (особое внимание монахи уделяли преданиям о св. Дунстане, который якобы был первым аббатом

Гластонбери, св. Патрике и св. Гильдас?, могилы которых, как они считали, находились на территории

моиасть-ря, и св. Иосифе Арима-фейском, основавшем, согласно преданию, первую христианскую общину

где-то в этом районе) и написать труд, подтверждающий древность и значимость монастыря. На изучение

монастырского архива и всех надгробий и на написание текста у Уильяма Мальсберийского

34

Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада.

М, 2002. С. 106-107.

35

В XII в. аббаты многих английских монастырей, желая привлечь внимание богатых и влиятельных лиц (в первую очередь

королей), поручали монахам сочинять историю своей обители или жизнеописание ее святых покровителей.

350

Глава 9

ушло шесть лет. Эта история наглядно показывает, что при всей условности применения этого термина к

средневековым реалиям можно говорить о существовании некоторых «профессиональных» навыков,

обладание которыми было необходимо для хорошего историка, поскольку без них он не мог рассчитывать

на успешное выполнение своей миссии, заключающейся в правдивом рассказе о прошлом.

Независимо от того, считать или не считать способность работать с архивными материалами и прибегать к

эпиграфическим данным признаком наличия некоторых «профессиональных» навыков, отличающих

хороших хронистов от плохих, следует признать, что основными источниками информации для

средневековых историографов были труды их предшественников. Следовательно, важнейшая работа по

отделению «правильного» от «неправильного» велась именно на этом материале. Представление о том, что

средневековая историография была полностью лишена критического подхода к источникам постепенно

отходит в прошлое. Исследования последних десятилетий наглядно демонстрируют несправедливость

подобных утверждений

36

. Разумеется, средневековые хронисты не обладали тем же набором критических

методов и тем же уровнем рефлексии, что и современные исследователи.

Говоря о «критических» навыках средневековых историографов, в первую очередь следует отметить

отсутствие некоего подобия «цехового суда», контролирующего обучение будущих хронистов и про-

веряющего освоение ими общепризнанного набора методов и приемов, определенного объема знаний и т. п.

— всего того, что необходимо любителю истории для научных изысканий. В период Средневековья история

не была ни наукой, ни ремеслом, а всего лишь побочным занятием, поэтому историки не были объединены в

корпорации. На протяжении веков значительное количество людей так или иначе обращались к

историописанию, однако из работавших в разных жанрах авторов можно выделить едва ли пару сотен

поистине вы-

В первую очередь многочисленные труды Б. Гене, а также: ClanchyM.T, From Memory to Written Record. England, 1066-1307. L.,

1979; Cochrane E. Historians and Historiography in the Italian Reneissance, Chicago, 1981; Constable G. Forgery and Plagiarism in the

Middle Ages // Archiv fur Diplomatic, 29 (1983). P. 1-41; Goffart W. The Narrators of Barbarian History (A. D. 550-800). Jor-danes,

Gregory of Tours, Bede and Paul the Deacon. Princeton, 1988; Gransden A. Historical Writing in England. L., 1974, 1982, 2 vols.;

Gransden A. Legends, traditions and History in medieval England. L,, 1990; Le Goff J. Histoire et memoire. P., 1988; The Writing of

History in the Middle Ages. Essays presented to R. W. Southern / Eds. R. H. C. Davis and J. V. Wallace-Hadrill. Oxford, 1981 и др.

Представление о достоверном...

351

дающихся историографов, труды которых не только привлекают внимание современных исследователей, но

и пользовались популярностью уже в период средневековья. Это легко объясняется консервативностью

средневековой историографии: стремлением хронистов следовать за авторитетами и их страхом привнести

что-то от себя.

В основе критического подхода к любым источникам информации, в том числе трудам предшественников,

находилось доверие авторитету. Главным критерием истинности служил факт одобрения со стороны

авторитета. Хронисты оценивали не саму информацию, а того, от кого она исходила. При этом совершенно

неважно, является ли эта информация устным свидетельством очевидца или любым письменным текстом

(письмом, трактатом, хроникой и пр.) — главное, чтобы она исходила от человека, достойного доверия. По

мнению Б. Гене, «уже Беда и Фрекульф понимали, что следует указывать источники, которыми пользуются,

и называли авторов, у которых что-нибудь заимствовали, чтобы те сами отвечали перед читателями за

истинность своих слов»

37

. С нашей точки зрения, говорить о том, что с какого-то момента средневековые

историографы стали осознавать необходимость приведения ссылок, не совсем верно. Беда и Фрекульф, как и

другие хронисты, следовали традициям античного историописания, для которого наличие сносок было

вполне заурядным явлением. Неправильным кажется нам и приводимое Б. Гене объяснение появления

сносок.

По нашему мнению, средневековые авторы не столько стремились сложить с себя ответственность за

вероятные ложные или неточные сведения, приводимые в их трудах, сколько желали придать своим словам

большую весомость. Уже св. Иероним — автор, не страдающий заниженной самооценкой, отмечал,

насколько важно для историка иметь возможность опереться на труды авторитетных предшественников, а

не «следовать наихудшему руководителю — самому себе»

38

. Не в желании застраховаться от обвинений в

попытках выдать ложное за истинное, а в страхе за то, что читатель может усомниться в истинном, следует

искать смысл сносок.

Например, Генрих Хантингтонский рассказывает удивительную историю об отшельнике Вульфрике,

который постоянно носил на теле железную кольчугу: меняя старую, полностью износившуюся и

истлевшую кольчугу на новую, слуга Божий подрезал ее нож-

" Гене Б. Указ. соч. С. 132.

3S

Иероним. О знаменитых мужах. Предисловие.

352

Глава 9

Представление о достоверном...

353

ницами (дабы она не виднелась из-под одежды), словно ткань. В заключение хронист добавляет: «Я бы не

включил рассказ об этом чуде в свой осторожный и тщательно проверенный труд, если бы святой папа

Григорий не рассказал об отце Бенедикте и других святых то, что он слышал от благочестивых людей и

других полностью надежных свидетелей. История Вульфрика подтверждается теми, кто видел части

кольчуги, или посещал его прекрасную обитель, или слышал его достойные речи, или добровольно

стремился к благочестивой жизни и сам достиг благочестия, и она распространилась среди всего народа и

повсюду широко известна»

3

/Таким образом, достойным доверия считается свидетельство либо

авторитетных мужей, либо нечто общеизвестное и доступное проверке многих.

Так же рассуждал Уильям из Ньюборо — один из самых критически настроенных хронистов, подвергавший

скрупулезной проверке любую информацию, прежде чем включить ее в свой текст, когда признавался, что

лишь «под грузом многочисленных и важных свидетелей» был вынужден поверить в чудо, которое

«никакими силами собственного разума не мог постичь или же осознать»

40

. Впрочем, ссылки на

«коллективное свидетельство», встречаются гораздо реже апелляции к авторитетам.

Говоря о сносках в сочинениях средневековых историографов, следует отметить, что даже самые

аккуратные и педантичные авторы, помещавшие списки основных своих источников в начало своих

сочинений и указывающие точные ссылки на главы цитируемых трудов, подходили к упоминанию

источников избирательно. Эти списки были весьма различны по своему объему: от двух-трех имен до

нескольких десятков и даже сотен авторов. Вся проблема в том, что эти списки далеко не всегда отражали

реальную картину. Как правило, хронисты указывали авторов исходя из принципа их авторитетности, а не

потому что то или иное произведение активно цитируется внутри текста. Например, вплоть до Возрождения

в этих списках довольно редко упоминаются языческие авторы. Напротив, отцы церкви и ведущие теологи,

а также авторы церковных историй, всегда занимали в трудах средневековых историографов достойное

место. Уже Беда Достопочтенный перечисляет используемые им источники информации исходя из

принципа авторитетности их авторов: сначала идут письма и сочинения римских пап (в первую оче-

39

Henri de Huntingdon. Op. cit. IX, 54.

40

William ofNewburgh. Op. cit. Vol. I. P. 82.

редь Григория Великого

41

) и документы из римской курии, затем очередь доходит до исторических трудов

«предшествующих авторов»

42

. Никто из древних авторов — ни язычники, ни почитаемые авторы церковной

истории — не удостоился быть упомянутым специально. Зато Беда весьма уважительно перечисляет аббатов

и настоятелей, снабжавших его сведениями.

Хорошо известно, что средневековые хронисты редко ссылались на своих современников, даже если те

являлись для них основными источниками информации. Например, в первой книге своего

«Полихроникона», посвященной географии, Ранульф Хигден ни разу не упоминает цитируемых им

античных авторов, а также своего современника, автора «Всемирной географии», на труд которого он

опирался в значительной степени, зато многочисленные (если не сказать чрезмерные) ссылки на Иссидора,