Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ СССР

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ИСТОРИЯ

РУССКОГО

ИСКУССТВА

ТОМ

ПЕРВЫЙ

Искусство

X —

первой половины

XIX

века

Под

редакцией

М.

М. Раковой и И. В. Рязанцева

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю книга представляет

собой

первый том второго, переработанного

издания двухтомной «Истории русского искус-

ства», вышедшей в свет в 1957—1960 годах и

допущенной Управлением учебных заведений

Министерства культуры

СССР

в качестве учеб-

ника для художественных высших учебных за-

ведений.

Первое издание этого труда было осуществ-

лено под общей редакцией члена-корреспон-

дента Академии художеств

СССР

Н. Г, Маш-

ковцева. Его выдающиеся научные и организа-

ционные способности объединяли и направля-

ли усилия большого коллектива авторов. Ряд

глав первого тома принадлежит перу этого из-

вестного исследователя русского искусства.

В подготовке первого издания настоящего то-

ма велика

была

роль и его редактора, глубо-

кого

знатока русской графики XIX столетия,

А. Ф. Коростина.

Настоятельная потребность в учебном посо-

бии при изучении истории русского искусства в

высшей художественной школе заставила На-

учно-исследовательский институт теории и ис-

тории изобразительных искусств ордена Лени-

на Академии художеств

СССР

предпринять пе-

реиздание двухтомника. Коллектив авторов и

редакторов, работавших над вторым издани-

ем,

ставил своей целью, сохранив все лучшее

из

того, что было сделано ранее, перерабо-

тать тексты в соответствии с современным

уровнем искусствознания.

При подготовке нового издания авторы опи-

рались на опыт педагогического коллектива

факультета

теории и истории искусств орде-

на Трудового Красного Знамени Института

живописи,

скульптуры и архитектуры имени

И. Е. Репина ордена Ленина Академии худо-

жеств

СССР.

По объему материала двухтом-

ник

рассчитан на программу подобного фа-

культета, однако авторы предполагают воз-

можность его использования и студентами

творческих факультетов художественных выс-

ших учебных заведений.

Двухтомник заключает в себе историю рус-

ского

искусства от X до

начала

XX века, от

эпохи слияния восточнославянских племен в

мощное феодальное государство до Великой

Октябрьской социалистической революции.

Первый том посвящен истории русской ар-

хитектуры, скульптуры, живописи, графики и

декоративно-прикладного искусства от X до

середины XIX века. Авторы стремились пред-

ставить студенту картину последовательного

развития русского искусства на примере твор-

чества наиболее значительных его представи-

телей. Каждому разделу предпослано введе-

ние,

освещающее основные особенности ис-

кусства эпохи в тесной связи с историко-соци-

ал'ьной проблематикой этого времени. В раз-

делах

монографические главы чередуются с

главами, дающими обобщенную характеристи-

ПРЕДИСЛОВИЕ

ку

развития отдельных видов и жанров в ис-

кусстве данного периода. Факты имеющие

более узкий интерес, менее связанные с об-

щей проблематикой искусства, набраны в тек-

сте петитом.

Желая

дать учащемуся достаточно полный

объем фактов, характеризующих историю рус-

ского

искусства, авторы в то же время стара-

лись избавить текст от малозначительных све-

дений,

второстепенных явлений искусства. Эти

сокращения делались с целью сосредоточить

внимание учащегося на том, что является наи-

более весомым, исторически прогрессивным в

художественной культуре рассматриваемого

времени,

что является подлинным, живым на-

следием для советского искусства.

При иллюстрировании тома были отобраны

произведения,

наиболее ярко характеризую-

щие творчество того или иного мастера, опре-

деляющие лицо художественного направления

и

в своей совокупности позволяющие предста-

вить особенности

целых

эпох развития русско-

го

искусства. Цветные иллюстрации, выделен-

ные в самостоятельный блок, авторы стреми-

лись подобрать так, чтобы дать читателю пред-

ставление о смене колористических концепций

в развитии живописи.

В томе отдельные части написали:

Разделы

1

—5 (Древнерусское искусство):

вводные главы и архитектура — Н. Н. Воро-

нин и П. А. Раппопорт; живопись —

И. Е. Данилова; скульптура и декоративно-

прикладное искусство — М. А. Некрасова.

Разделы 6—7 (Искусство

XVIII

века):

вводные главы — И, В. Рязанцев; архитек-

тура — Г. Г. Гримм; скульптура — Г. В. Ж и д-

к

о в; живопись и графика — А. Н. Савинов;

декоративно-прикладное искусство — И. В. Р я-

з

а н ц е в.

Раздел 8 (Искусство первой трети XIX ве-

ка):

вводная глава — М. М. Ракова и

И. М. Шмидт; архитектура — Г. Г. Гримм;

Мартос,

скульптура — И. М, Шмидт; истори-

ческая живопись — А. Ф. К о р о с т и н; Кипрен-

ский

и портретисты

начала

столетия—М. М. Р а-

к

о в а; текст об Уткине—А. Ф, К о р ос т и н;

графика

начала

XIX века — А. Ф. Коростин

и

М. Б. Милотворская; Орловский —

М.

Б. Милотворская; Сильвестр Щед-

рин—

Н. Г. Машковцев; Тропинин, Венеци-

анов и венециановцы—М. М. Ракова.

Раздел 9 (Искусство второй трети XIX ве-

ка):

вводная глава — М. М. Р а

к.

о в а; Брюллов,

Александр Иванов, Федотов — Н.Г.Машков-

цев;

академическая живопись — М. Б. Мило-

творская;

пейзаж — Н. Г. Машковцев и

М.

М. Ракова; графика — А. Ф. Коростин

и

М. Б. Милотворская; скульптура —

И. М, Ш м и д т; архитектура—И. А. Бартенев.

Заключение к тому — И. В. Рязанцев и

М.

М. Ракова.

Список

литературы и указатель имен худож-

ников

и архитекторов — Т. М. Круглихина.

Подготовка второго издания первого тома

учебника велась под руководством редак-

ционной коллегии в составе М. В. Алпатова,

И. А. Бартенева, В. В. Ванслова, А. К. Лебе-

дева, М. М. Раковой, Н. И. Соколовой. При

переработке текста были внесены необходи-

мые дополнения и уточнения в главы, напи-

санные ныне покойными авторами: Н. Г. Маш-

ковцевым,

Н. Н. Ворониным, Г. Г. Гриммом,

Г. В, Жидковым, А. Ф. Коростиным, А, Н. Са-

виновым.

РАЗДЕЛ

ПЕРВЫЙ

ВВЕДЕНИЕ

ИСКУССТВО X —

НАЧАЛА

XII ВЕКА

Введение

8

Архитектура

14

Живопись

18

Скульптура и декоративно-прикладное

искусство

Древнерусским

мы называем искусство пе-

риода

феодализма

X—XVII

веков. Истоки его

восходят к предшествующей художественной

культуре восточнославянских племен. Искус-

ство восточных

славян

дофеодального периода

было

разнообразно по жанрам и связано с

многими

сторонами жизни и быта. В

строи-

тельстве

жилых,

культовых

и оборонительных

сооружений

достигло высокого развития мас-

терство плотников; прикладное искусство сви-

детельствует об умении передать в типизиро-

ванной форме

явления

живой действительнос-

ти.

Ко времени образования Древнерусского

государства

у восточных

славян

уже сложились

глубокие,

разветвленные художественные тра-

диции.

Поэтому с первых шагов мастера древ-

нерусского

искусства могли создавать выдаю-

щиеся произведения.

Процесс разложения первобытнообщинного

строя

и формирования классового общества

у восточнославянских племен и борьба этих

племен с враждебными соседями приводят

к

образованию крупных территориально-пле-

менных объединений.

Вначале

консолидация

идет вокруг

двух

центров — Новгорода и Кие-

ва, но уже во второй половине IX века преоб-

ладание

переходит к Киеву — столице ран-

нефеодального Древнерусского государства.

В X веке оно быстро расширяет свои границы.

В Киев стекаются колоссальные богатства —

дань и военная добыча. Он становится

круп-

нейшим

ремесленным городом и центром

международной торговли. На всей восточно-

славянской территории развивается

феодаль-

ное землевладение и усиливается закабаление

крестьянства.

Сложение нового социального устройства

вызывало

к жизни и совершенно новые идео-

логические

формы. Господствующий класс Ки-

евской

Руси в

целях

укрепления государствен-

ности

и своего положения обращается к опыту

Византии

— значительнейшей державы Юго-

Восточной Европы, наследницы традиций ан-

тичного

Рима и древнегреческой культуры.

Важнейшим событием

было

введение на Руси

единой государственной религии — христиан-

ства,

оплотом которого

была

Византия.

Широ-

кие

международные связи с Западной Евро-

пой,

Востоком и особенно с Византией приоб-

щали

Русь

к ценностям мирового художе-

ственного

наследия. Объединение восточного

славянства в мощное государство и его борьба

за

независимость способствовали образованию

единой древнерусской народности, формиро-

ванию и росту русской

культуры

во всех ее

отраслях, в частности в области искусства.

Передовым районом Руси

было

в это время

Поднепровье с

«матерью

городов русских»

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

XII

ВЕКА

Киевом.

Восточнее крупным городом

был Чер-

нигов,

севернее

лежал

Полоцк

и на

конце

великого днепровско-волховского пути

—

Нов-

-zzzz

-азвитие феодальной культуры

и

искус-

ства

в X—XI

веках

в

основном

и

ограничива-

лось этими важнейшими центрами, почти

не

захватывая глубинных районов государства.

Для этой поры характерны борьба уходящего

патриархально-общинного

и

побеждающего

феодального укладов, борьба язычества

и хри-

стианства,

что

налагало печать глубокой

про-

-иворечивости

и

двойственности

на всю рус-

скую культуру,

в том

числе

на

искусство.

"-MJ

первая

АРХИТЕКТУРА

Древнерусское зодчество—явление эпохи,

когда

религия

была

господствующей формой

идеологии,

и

естественно,

что

основная линия

художественного развития

лежала

в

этой

сфе-

ое

или

испытывала

ее

влияние. Состав дошед-

ших

до нас

памятников,

к

сожалению, крайне

ограничен.

Сохранились преимущественно

ка-

менные

и

кирпичные постройки: храмы, реже

дворцовые сооружения

и

крепости.

Уцелела

лишь ничтожная часть того,

что

было построе-

но.

Правда,

в

последнее время археологи-

ческие раскопки открыли множество ранее

не-

известных сооружений. Однако сохранились

лишь основания этих построек,

об их

верхних

частях можно судить только предположитель-

но.

К

этому следует добавить,

что

даже ныне

существующие памятники древнерусского зод-

чества очень часто искажены позднейшими

ре-

монтами

и

перестройками. Деревянные

же со-

оружения, господствовавшие

в

древнерус-

ском

строительстве, остались лишь

от

поздней-

шего

времени

(XVI!—XVIII

века). Поэтом/на-

ши представления

об

истории древнерусского

зодчества

в

известной мере односторонни,

и

мы неизбежно должны прибегать

к

гипотезам

и реконструкциям.

Как

и

древнерусская литература, архитек-

тура

и

искусство были теснейшим образом

связаны

с

жизнью страны. Поэтому законо-

мерно,

что и

последовательность важнейших

;

этапов развития русской архитектуры

и

искус-

ОПМ

в

основном совпадает

с

периодизацией

отечественной истории,

а

идейное содержание

выдающихся произведений находит объясне-

ние

в

важнейших событиях

и

явлениях

той

I эпохи.

Рост городов Киевской Руси обусловил

в

кон-

це

X—XI

веках быстрый подъем зодчества,

и

в первую очередь деревянного. Огромную

роль

в

этот период играло оборонительное

строительство. Само слово

«город»

обозна-

чало

прежде всего укрепленное поселение.

Крепостные сооружения городов

в эту

пору

представляли собой деревянные стены, стояв-

шие

на

земляных

валах.

Стены состояли

из от-

дельных,

плотно соединенных между собой

срубов.

Их

спокойный ритм определял внеш-

ний облик стен. Башни применяли

в

очень

ог-

раниченном числе,

но

въезд

в

город всегда

вел

через проездную башню.

В

специальных воен-

ных крепостях деревянные конструкции,

скреп-

лявшие изнутри земляные валы, часто исполь-

зовали

в

качестве помещений

для

гарнизона.

В области жилищного строительства

на

Руси

издавна сложилось

два

типа построек.

Русские жилища северного типа были

на-

земными,

со

срубными стенами, деревянным

полом,

двускатной кровлей

и

большой печью,

сложенной

из

камней. Часто

к

основному

срубу примыкала узкая деревянная галерейка.

Южный

тип

жилища условно называют полу-

землянкой.

Пол

таких домов несколько углуб-

лен

по

отношению

к

поверхности земли,

сте-

ны—

деревянные, большей частью присыпан-

ные снаружи землей. Крыша также покрыва-

лась слоем земли. Печи

—

каменные

или

чаще

глиняные. Рядовые древнерусские жилища

имели,

как

правило, одно помещение, прибли-

зительно квадратное

в

плане,

со

сторонами

3—4 метра. Топили «по-черному»,

то

есть

без

устройства специального дымохода,

с вы-

пуском

дыма через дверь

или

особое отвер-

стие

в

кровле.

По

внешнему облику

и

декора-

тивному оформлению,

о

которых можно

су-

дить лишь предположительно,

эти

жилища,

видимо,

стоят

еще за

пределами искусства

ар-

хитектуры. Иное дело дома феодалов,

где на-

родный

тип

срубной постройки композицион-

но осложнялся.

Два, три а

иногда

и

более

помещений перекрывали высокими кровлями,

украшали декоративной резьбой

и,

вероятно,

росписью.

Печи здесь имели дымоходы.

В со-

став княжеского двора входило характерное

для Киевской Руси сооружение—гридница

—

большой светлый

зал,

служивший местом

мно-

голюдных собраний князя

с

дружиной

и пыш-

ных пиров.

Языческие культовые места

—

требища

—

представляли собой круглые земляные

пло-

щадки,

где

стояли идолы

и

горели священные

костры.

Для

требищ выбирали красиво

и эф-

фектно расположенные возвышенные места.

В Киеве идол Перуна стоял

на

холме

вне кня-

жеского

двора.

Очень

вероятно,

что у

восточ-

ных славян были деревянные рубленые

язы-

ческие храмы.

Руками русских плотников сооружались

и

первые христианские храмы,

в

частности дере-

вянная церковь

Ильи

в

Киеве (первая

половина

X

века).

В

конце века новгородские

мастера срубили монументальный тринадцати-

главый собор Софии;

по

вероятной

гипо-

РАЗДЕЛ

ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

XII

ВЕКА

тезе,

его величавый объем складывался из

тринадцати соподчиненных столпообразных

срубов.

Не удивительно, что уже в

начале

XII века искусство новгородских

«древоделей»

получило общерусскую известность, Видимо,

ими

же в 60-х годах XI века построен из дуба

собор

в Ростове. Когда он погиб в пожа-

ре,

летописец отметил, что это

была

«собор-

ная,

дивная и великая церковь, какой еще не

было и не будет». Не менее замечательным

являлся

деревянный храм, посвященный новым

русским

святым — князьям Борису и Глебу,

в Вышгороде. По словам автора жития, князь

Ярослав «еозгради церковь велик у, имеющу

верхов пять и исписа всю и украси ее всею

красотою».

Широкое

развитие деревянного строитель-

ства содействовало его совершенствованию и

специализации,

выделению мастеров и сло-

жению строительных корпораций. Первые из-

вестные нам по имени русские зодчие — выш-

городские

мастера Мирон ег (начало XI ве-

ка) и Ж д а м-Н и к о ла (конец XI века). В руках

мастеров плотничьего искусства сосредоточи-

валось все строительство — военное, граждан-

ское

и культовое, что способствовало общно-

сти

технических и художественных приемов,

пониманию связи зодчества с ландшафтом и

законов

архитектурного ансамбля.

Таким образом, в пору превращения христи-

анства в государственную религию Русь уже

обладала

развитым искусством архитектуры,

имевшим

глубокие исторические

корни.

Однако традиционного деревянного зод-

чества, сложившегося во времена язычества,

оказалось недостаточно при феодальном строе

и

господстве христианской религии. Новым

идеологическим

задачам более отвечала

каменная монументальная культовая архитек-

тура. Она, как и новая религия, приходит из

Византии,

бывшей в

X—XI

веках наиболее пе-

оедовой страной Европы. В процессе

много-

векового

развития византийской культуры сло-

милась стройная и законченная система искус-

ства,

связанная с христианством. Богослужение

=

соборе Софии в Константинополе (Царьгра-

^е чак называли его на Руси) произвело силь-

-е*_ее впечатление на послов князя Владими-

; г ~одавляющим величием и гармонической

:г*"*сованностью всех видов творчества — от.

ii.'-e-'туры до песнопений. Таким образом,

-:;-

-5.-

=

стве своей новой художественной

:" :• - . сь обратилась к самому сов ерш ен-

-:-» источнику в Европе.

._-^А;-:ое

зодчество создало классиче-

ГтйГксестово-купольного храма. Его осно-

- **--"•:= -ря«лоугольное помещение с че-

* г~зг6ами в середине, членившими

эстранство

здания на девять час-

•динялись арками, поддержи-

вавшими барабан купола. Таким образом, цент-

ром

храма было подкупольное пространство,

залитое светом, проникавшим сверху через

окна,

размещенные в барабане. Примыкающие

к

подкупольному квадрату ячейки, перекрытые

цилиндрическими

сводами, образовывали кре-

стообразную основу плана. Угловые части пе-

рекрывались куполами или цилиндрическими

сводами.

С восточной стороны к зданию при-

мыкали три граненых или полукруглых поме-

щения—

апсиды, В средней апсиде размещал-

ся алтарь, отделенный от основного помеще-

ния храма невысокой алтарной преградой в

виде аркады (зачаток позднейшего иконоста-

са).

В западной части здания устраивалось по-

мещение второго яруса—хоры, где во время

богослужения находилась

феодальная

знать.

Внутри церкви на стенах, столбах и сводах

размещались объединенные в строго канони-

зированную систему религиозные изображе-

ния,

выполненные в технике мозаики и фрески.

Полированный, инкрустированный и резной

камень отделки и драгоценная утварь заверша-

ли синтез искусств, подчиненных архитектуре.

К

подобному зданию нередко добавляли

еще одно членение с запада (нартекс), превра-

щая храм в шестистолпный. Иногда храм рас-

ширяли за счет двух боковых нефов (неф —

пространство

между рядами столбов); здание

становилось уже не трех-, а пятинефным.

Внешний облик храма отражал его внутрен-

нее устройство: на фасадах внутренним стол-

бам отвечали плоские вертикальные выступы —

лопатки.

Каждое членение (прясло) фасада за-

вершалось полукружием посводного

покры-

тия — закомарой.

Здания возводили из тонкого плиткообразного

красного

кирпича

(ллинфы)

и камня на известковом

растворе.

Раствор имел розовый цвет от добавки в

него

мелкотолченого кирпича (цемянки). Швы раст-

вора были толстыми, равными толщине кирпича. Таким

образом

создавалась своеобразная полосатая поверх-

ность фасадов, не закрывавшаяся штукатуркой. Харак-

терна кладка «со скрытым рядом», при которой на

фасад выходили не все ряды кирпичей, а через один.

Заглубленный же ряд снаружи закрывали раствором..

При этом полоса раствора превосходила по толщине

ряд

кирпича в три раза. Прием этот обеспечивал

«перевязку» швов и прочность кладки, но вместе с

тем

давал

и широкие декоративные возможности. По-

лосатые розово-красные стены оживлялись проемами

узких

окон и рядами декоративных двухуступчатых

ниш.

В целом византийский храм был совершенно за-

конченным,

торжественным и замкнутым в себе ар-

хитектурным организмом. Этот тип храма и лег в ос-

нову развития древнерусского каменного культового

зодчества.

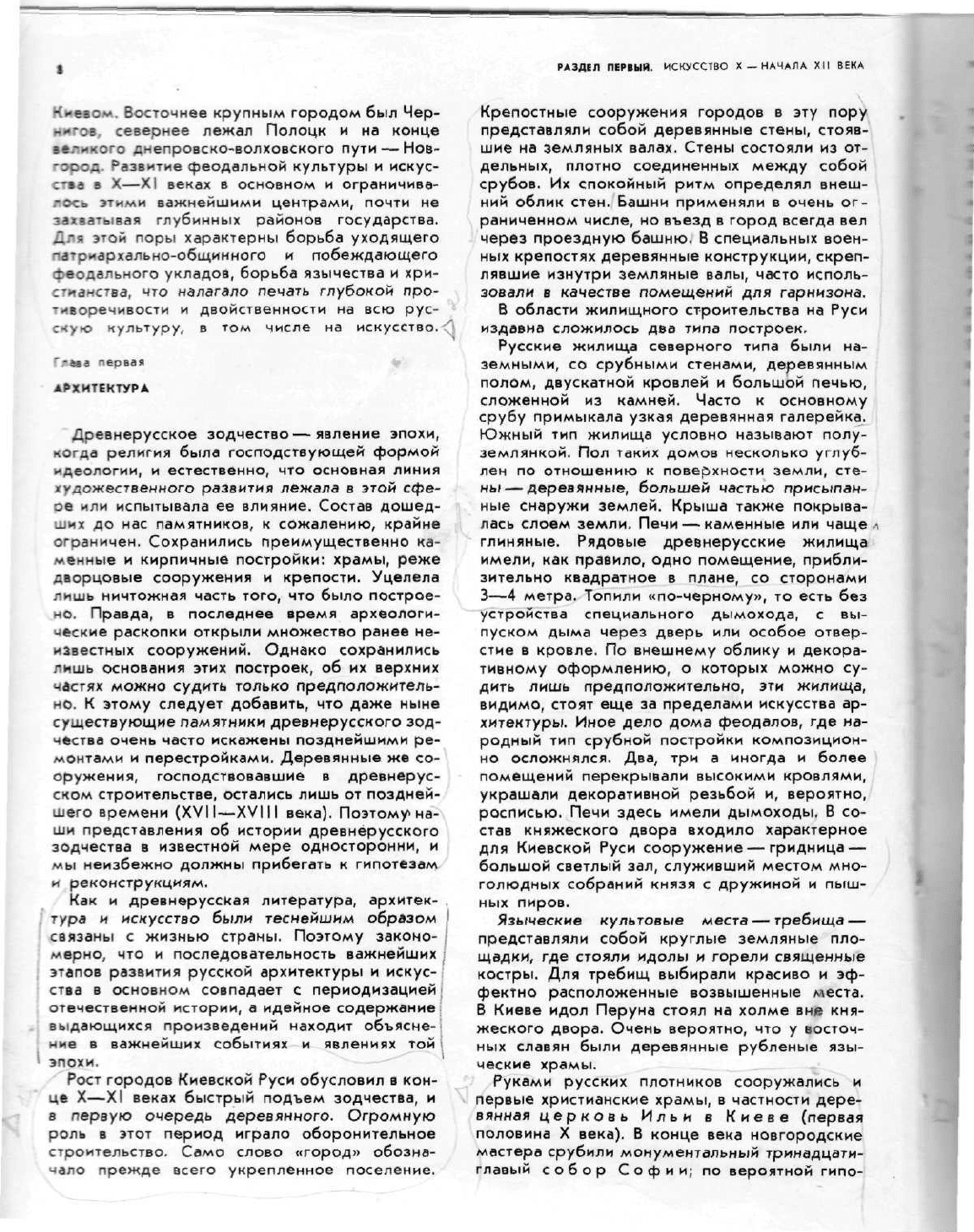

Древнейшим

каменным храмом на Руси яв-

лялась

Десятинная церковь в Киеве

{989—996),

о которой мы можем судить лишь

по

ее открытым раскопками фундаментам. Это

был монументальный шестистолпный храм,

расширенный путем обстройки пониженными

10

РАЗДЕЛ

ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

XII

ВЕКА

10

10,

Десятинная церковь

в

Киеве.

План

раскопанных

фундаментов

и

схема реконструкции

галереями,

что,

очевидно, придавало

его объ-

ему ступенчатый характер.

По

свидетельству

письменных источников, храм имел двадцать

пять глав. Внутри были хоры

для

князя

и зна-

ти,

открывавшиеся аркадами

в

пышно убранное

внутреннее пространство храма. Сохранились

обломки мраморных колонн

с

резными

капи-

телями, остатки шиферных (сланцевых) плит,

покрытых барельефным орнаментом, плитки

от наборных полов, фрагменты фресок

и мо-

заик.

На главной городской площади (Бабином

торжке),

где

стояла Десятинная церковь,

рас-

полагались

и

каменные двухэтажные дворцо-

вые здания, родственные

ей по

убранству

и

стилю.

Об

этом свидетельствуют найденные

здесь

обломки полированного камня, круглые

оконные стекла, фрагменты мозаик, фресок,

резьбы

по

мрамору, майоликовые плитки

от

наборных полов. Площадь

была

украшена

бронзовой

квадригой коней

и

античными

ста-

туями,

вывезенными князем Владимиром

из

взятого

штурмом Корсуня (столицы византий-

ского

Крыма).

По

периметру площади, вероят-

но,

находились деревянные хоромы феодаль-

ной

знати. Город опоясывала деревянная стена

на земляном

валу

с

монументальными камен-

ными воротами. Таков

был

Киев

на

рубеже

X—XI

веков, представлявший

уже в

этом древ-

нейшем виде сложный

и

живописный архи-

тектурный ансамбль.

К

30-м

годам

XI

века Киев далеко перерос

границы «Владимирова города».

При

Яросла-

ве Мудром возводится новая оборонительная

линия.

Ее

мощные земляные валы, имевшие

протяжение около

3,5

километра, достигали

в высоту

14

метров;

над

ними поднимались

де-

ревянные стены.

В

крепость вело трое камен-

ных ворот, главными

из

которых были Золо-

тые ворота (1037)—величественная башня

с высокой аркой проезда

и

надвратной

цер-

ковью.

Остатки Золотых ворот сохранились

до

наших дней.

В

центре нового города

был воз-

веден собор Софии.

По

широте архитектурно-

го

замысла сооружений Киев явно соперни-

чал

с

Царьградом. Наряду

с

византийскими

зодчими

в

Киеве теперь активно работали

и

русские

мастера, слагалась своя школа

ка-

менного

зодчества.

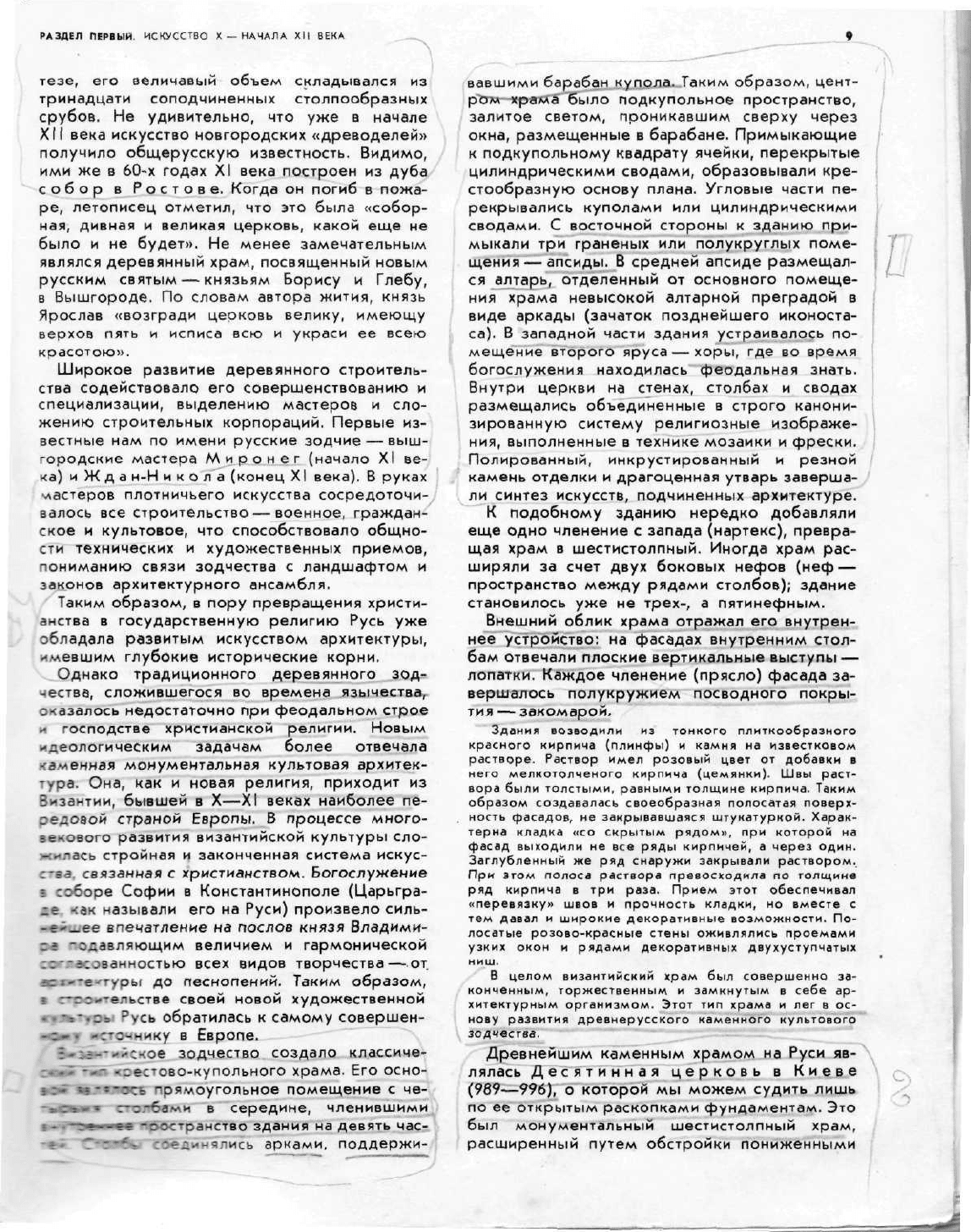

Софийский собор

в

Киеве (постро-

ен между"Т017

и

1037)

—

прекраснейшее

и наи-

более величественное создание зодчих

XI ве-

ка

(ил. 1, 3,

7),—

к

счастью, сохранился почти

целиком,

хотя снаружи сильно искажен пере-

стройками

XVII—XVIII

веков. Детальные

ис-

- следования памятника позволяют судить

о его

первоначальном облике.

Это

большой пяти-

нефный храм

с

пятью апсидами,

к

которому

примыкали

две

галереи. Внутренняя гале-

рея

—

двухэтажная, более узкая, наружная

—

РАЗДЕЛ

ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛ*

ХП

ВЕКА

11

ft? JO

Софийский собор в Киеве. Реконструкция восточного фасада и плана первого и второго ярусов

одноэтажная и более широкая. Объем храма

s аелом был ступенчатым, а аркады наружной

-з-~еоеи

связывали его с окружающей средой.

Завершали собор тринадцать куполов, обра-

зсяь?»авших пирамидальную композицию, Мо-

.—е лестничные башни, расположенные в жи-

;:~-:-ой

асимметрии у западных углов собо-

уснливали торжественность храма. Выло-

- т - -

:

е "з плинфы орнаментальные фризы

rpaniiini фасады. Внутреннее пространство

>ооа

было сложным и живописным. Среднее,

?6оазное в плане пространство, откры-

тое на всю высоту здания, освещалось окна-

ми,

расположенными в барабане центральной

главы. Боковые части были разделены на два

этажа для образования наверху обширных хо-

ров,

открывавшихся в средней неф стройными

аркадами.

Вереницы массивных крестчатых в

плане столбов членили тонувшее в сумраке

пространство

под хорами. Залитые светом

центральное пространство и хоры контрасти-

ровали с полузатененными помещениями под

хорами,

что составляло один из важнейших

элементов художественного замысла интерье-

РАЗДЕЛ

ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

XII

ВЕКА

О 5

Спасский

собор е Чернигове. Реконструкция западного

фасада

и

план

ра.

Согласуясь с

этим,

центр украшали драго-

ценные

мозаики,

а боковые части

были

распи-

саны фресками. При движении внутри храма

сквозь

арки открывались все новые и новые ас-

пекты,

а мерцание золотого

фона

мозаик уси-

ливало

впечатление пышности и чрезвычайной

сложности интерьера. К этому следует доба-

вить сверкающую поверхность мозаичных по-

лов, тонкую резьбу каменных ограждений хо-

ров,

обилие драгоценной утвари и богатых

тканей.

Центральный

храм нового могущественного

государства

по сравнению с византийскими со-

борами тех лет — более грандиозен и мону-

ментален. Несомненно, что в этом отличии

прежде всего сказалось совершенно иное за-

дание, полученное зодчими, Многоглавие, при-

дававшее его облику чрезвычайную торжест-

венность, кроме

того,

имело и функциональ-

ный смысл. Окна барабанов глав прекрасно

освещали огромные по площади (588 кв. м) хо-

ры,

служившие парадными княжескими залами.

Вокруг

Софийского соборе вскоре (до 1053) возник

целый

архитектурный ансамбль. Здесь

были

построены

три

монастырских храма (в том числе церкви Ирины

и

Георгия), близких в

плане

Софийскому собору, но

гораздо

более скромных. Митрополичий двор был

обнесен,

как

феодальный

замок, кирпичной стеной, а

внутри ограды близ собора выстроили (видимо,

по-ви-

зантийскому

образцу) здание бани.

После Киева каменные Софийские соборы

были

возведены в Новгороде и Полоцке, Со-'

фийский

собор в Новгороде (1045—

1050) во многом подобен киевскому {ил. 5).

Это тоже большой пятинефный храм с широ-

кой

галереей и мощной лестничной башней.

Однако он несколько проще и скромнее: вме-

сто

тринадцати здесь пять глав, вместо

двух

лестничных башен — одна и одна галерея. В

покрытиях полукруглые закомары чередуются

с треугольными

«щипцами»

и сводами в чет-

верть окружности. В целом объем здания бо-

лее монолитен и статичен. Внутреннее прост-

ранство отличается большей цельностью и

компактностью,

вместо тройных аркад исполь-

зуются двойные; опоры сложного сечения сме-

няются простыми квадратными или восьми-

угольными. Во внутреннем убранстве мозаика

уступает место фреске, исчезают мрамор и

шифер. Своеобразна и кладка собора: глав-

ный материал здесь—камень-известняк, а кир-

пич использован преимущественно для арок

и

сводов. Новгородский Софийский собор

строили мастера, возводившие киевскую Со-

фию. Своеобразие форм и техники новгород-

ского

собора свидетельствует о том, что это

были

опытные зодчие, умело применявшиеся

к

местным условиям и, в частности, широко

использовавшие дешевый и удобный местный

строительный материал—известняковую плиту.

Софийский собор в Полоцке (середина XI века)

пятииефной композицией и техникой кладки в основ-

ном

аналогичен киевской Софии. Здание сильно

перестроено

и недостаточно исследовано.

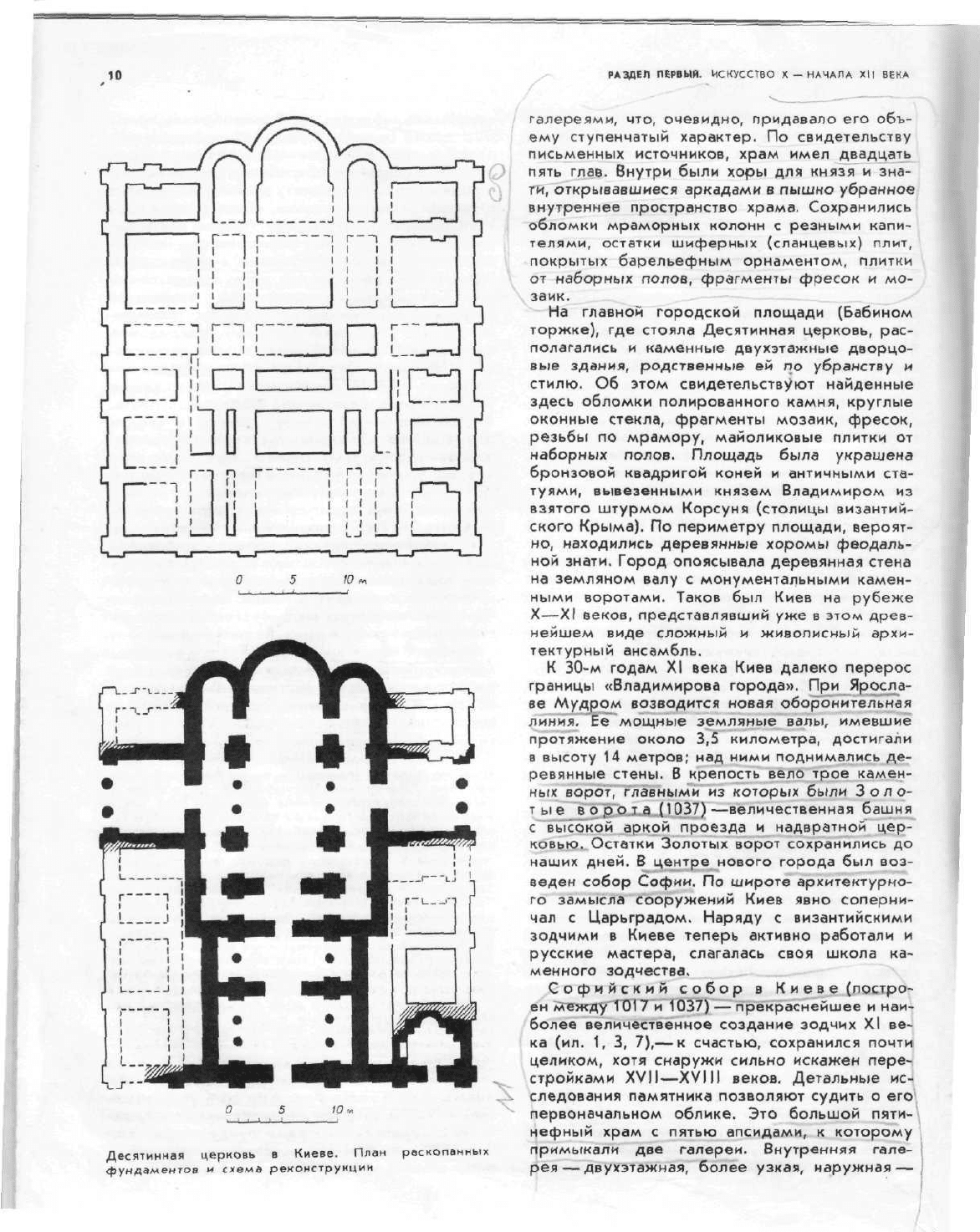

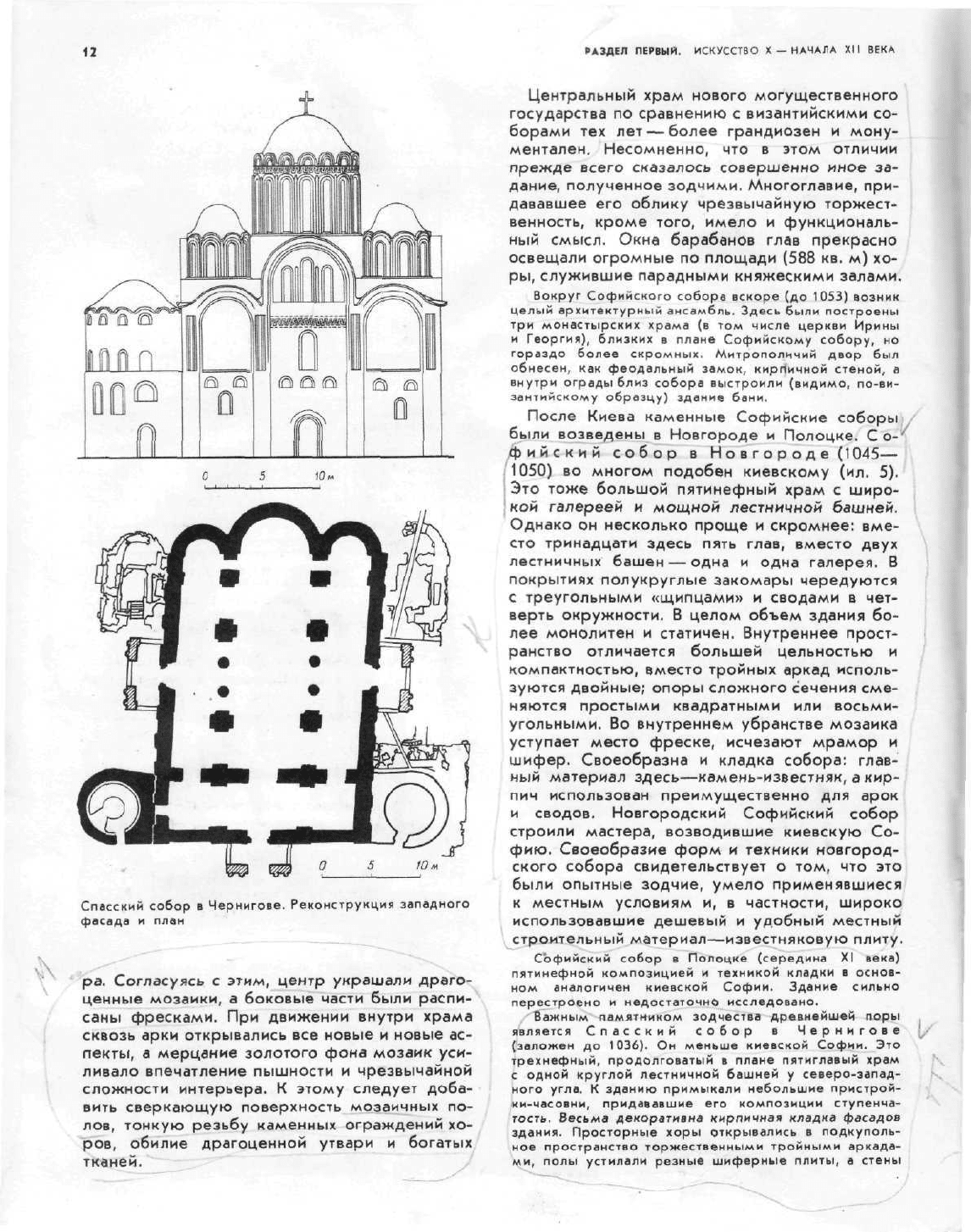

Важным памятником зодчества древнейшей поры

является

Спасский собор в Чернигове

(заложен до 1036). Он меньше киевской Софии. Это

трехнефный, продолговатый в

плане

пятиглавый храм

с одной круглой лестничной башней у северо-запад-

ного

угла. К зданию примыкали небольшие пристрой-

ки-часовни,

придававшие его композиции ступенча-

тость.

Весьма декоративна кирпичная кладка фасадов

здания.

Просторные хоры открывались в под куполь-

ное пространство торжественными тройными аркада-

и,

полы

устилали резные шиферные плиты, а стены

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

XI!

ВЕКА

украшали фрески. Более скромный по внешнему об-

лику, чем киевская София, черниговский храм почти

не

уступал

ей в богатстве внутреннего убранства.

При всей индивидуальности Софийские собо-

ры в Киеве, Новгороде и Полоцке, Спасский

собор

в Чернигове по

композиции,

строитель-

ной технике, деталям, архитектурному образу,

несомненно, родственны. В этом выражается

стилистическое единство зодчества Киевской

Руси X — первой половины XI века. В нем са-

мобытно запечатлена идея величия, могущест-

ва, триумфа Древнерусского государства. Мно-

гоглавие и величина храмов, мощные лестнич-

ные башни, богатство декоративной разработ-

ки

фасадов и интерьеров способствовали вы-

явлению этой идеи.

Культовая

архитектура того времени на Ру-

си

лишена суровости и отрешенности от внеш-

него

мира. Наоборот, благодаря аркадам гале-

рей киевский Софийский собор как бы раскрыт

наружу. Богатство и изысканность внутреннего

убранства, обилие света придают интерьеру

парадность и праздничность.

Членение

его хо-

рами на две зоны еще не создает впечатле-

ния жесткой разобщенности пространства. В

целом архитектура проникнута оптимисти-

ческим настроением. По эмоциональному

строю,

тональности, общей направленности она

родственна героическому эпосу той эпохи.

Высокое художественное совершенство и

своеобразие памятников древнейшего

русско-

го

зодчества X — первой половины XI века ста-

вят их в первом ряду шедевров мировой

архитектуры.

В XI веке процесс феодализации

охватывает

всю территорию Древнерусского государства.

Пережитки патриархальной старины в социаль-

но-экономической сфере и идеологии посте-

пенно исчезают. Усиливается роль церкви, зна-

чение монастырей. Все это

накладывает

отпе-

чаток и на развитие архитектуры.

Во второй половине века возведение мону-

ментальных

сооружений целиком сосредото-

чивается в Киеве, так как, по-видимому, в

других городах еще не

было

мастеров, спо-

собных вести самостоятельное строительство.

В Киеве же такие кедры, несомненно, были:

даже сам размах строительства, не говоря о

ряде своеобразных архитектурных особенно-

стей,

свидетельствует, что основная роль в

возведении монументальных зданий принад-

лежала

уже русским мастерам.

В это время в Киеве и его окрестностях

было

возведено несколько монументальных зданий,

главным образом монастырских соборов. Это

крупные

трехнефные

крестовокупольные хра-

мы,

напоминающие по композиции основное

ядро Десятинной церкви. В наиболее

закон-

ченной форме подобный тип здания воплощен

в Успенском соборе Печерского

монастыря (1073—1078). К юго-западному

углу храма примыкала прямоугольная в

плане

лестничная башня, а к северо-западному —

крещальня в виде миниатюрной четырехстолп-

ной церкви.

Близок по композиции собор Михайловско-

го

Златоверхого монастыря (1108). Здесь

маленький храмик, может быть, крещальня, примыкал

к

юго-западному углу собора, а лестничная башня

включена внутрь северо-западного угла здания.

Собор Михаила в Выдубицком мона-

стыре (1070—1088) чрезвычайно

вытянут

в плане.

По существу, это был даже не шести-, а восьмистолп-

ный храм, так как между подкупольными столбами и

апсидами

было

еще одно дополнительное членение.

Лестничная башня тоже как бы

вдавлена

в

тело

зда-

ния:

зодчие явно стремились к максимальному упро-

щению объема, симметрии и геометрической четко-

сти

форм. К восточным углам храма примыкали не-

большие усыпальницы. Родствен по типу и храм

Бориса и

Глеба

в Вышгороде (70-е годы

XI века) — грандиозное здание сорока

двух

метров

длиной, с лестничной башней в северо-западном углу,

не выдававшейся наружу.

Очень

своеобразна церковь Спаса в

приго-

родной княжеской резиденции Берестове. Здесь

в северном и южном

углах

нартекса симметрично рас-

положены крещальня и лестничная башня, в результа-

те чего западная часть храма шире его основного объ-

ема. Особенностью церкви

являлось

и наличие трех

пониженных притворов перед входами, придававших

ее композиции ступенчатость. Возведенная Владими-

ром

Мономахом уже в

начале

XII века (видимо, после

1113),

церковь Спаса как бы завершает собой ряд

построек

этой эпохи. Из них до наших дней частично

сохранились лишь собор Выдубицкого монастыря и

церковь Спаса на Берестове.

В памятниках киевского зодчества второй по-

ловины XI века еще сказываются старые худо-

жественные традиции времени Ярослава, Ха-

рактер убранства фасадов — декоративная по-

лосатая

кладка, двухступенчатые ниши — во

многом

повторяет систему убранства киевской

Софии. В интерьерах еще часто применяется

мозаичная живопись с ее мерцающим золотым

фоном. Но в храмах этого времени все старые

черты выступают уже вместе с новыми, прояв-

ляющимися главным образом не в сфере де-

кора,

а в поисках новых композиционных ре-

шений.

Появляется

стремление к большей

строгости

и простоте архитектуры, исчезают

многоглавие и динамика объема в целом, от-

мирают башни и открытые галереи. В ин-

терьерах уменьшается площадь хоров и исче-

зают внутренние аркады, что сразу

делает

внутреннее пространство более целостным.

В конце XI века рядом с Киевом возникает новый

очаг архитектурно-строительной деятельности —

Переяславль-Южный

(или Русский). Лежащий на гра-

нице со степью, этот

город

тогда

стал

оплотом

против половецких вторжений. Князем здесь до пере-

хода в Киев был Владимир Мономах, а епископом —

активный церковно-политический

деятель

грек

Ефрем.

К

сожалению, все памятники древней переяславской

архитектуры погибли; археологическими раскопками

вскрыты лишь остатки. В детинце Переяслав-

л я был создан архитектурный ансамбль, огражденный

каменной стеной с надвратной церковью - святого

воина Федора. Центр комплекса составлял огромный,