Проблемы теории и практики управления 2008 №9

Подождите немного. Документ загружается.

10

литику имитации, политику освоения

научно-технических достижений, ко-

торые сложились в другом мире.

Второй подход сводится к тому, что

все перечисленные предпосылки не-

обходимы, но недостаточны. Сегодня

уже очевидно, что одного спонтанного

развития даже при минимальной инф-

ляции, независимой судебной системе

и идеальном инвестиционном климате

мало. Государственная активность не-

обходима как в экономике, так и в со-

циальной сфере. Она незаменима при

отборе приоритетов, выстраивании в

соответствии с этими приоритетами

механизмов для координации финан-

совой, кредитной, внешнеэкономи-

ческой политики. Я уже не говорю об

элементарном планировании, которое

можно назвать индикативным, интер-

активным или стратегическим.

Для решения актуальных задач

коллектив известных ученых, пред-

ставителей академических институтов

разработал Программу социально-

экономического развития России на

период 2008-2016 гг. Есть программы

и в других исследовательских центрах,

государственных ведомствах и корпо-

рациях, что свидетельствует о насущ-

ной потребности экономики в созда-

нии общенациональной программы

развития страны на период до 2020 г.

Надеюсь, что в недалеком будущем

такой документ будет разработан.

Принято считать, что Россия

имеет конкурентные преимущест-

ва в топливе и в сырьевых товарах.

Но ведь этими ресурсами потен-

циал страны, очевидно, не исчер-

пывается?

Действительно, Россия кроме энер-

горесурсов и сырья владеет еще и мощ-

ным интеллектуальным потенциалом.

В конце XIX века произошел первый

прорыв в этом направлении. Вторая

волна роста интеллектуально-культур-

ного лидерства пришлась на середину

XX века. Несмотря на несовершенство

существовавших в те годы режимов,

в стране были созданы уникальные

сферы жизнедеятельности, в том чис-

ле образование, наука, культура, здра-

воохранение для всех. Напомню, что

люди, обучавшиеся в советских вузах,

получили очень хорошее образование

и понимание системного мышления. И

не только в своей специальности. По-

этому из многих получились хорошие

специалисты в банковском, финансо-

вом деле, в сфере управления. Сегод-

ня, когда накоплены некие финансо-

вые ресурсы, было бы неразумно не

воспользоваться ими для поддержки

науки, образования, культуры, здра-

воохранения.

Впрочем, по вопросам участия го-

сударства в экономике есть различные

мнения. С одной стороны, в стране

усиливается бюрократизация эконо-

мики, с другой - постоянно выражает-

ся озабоченность по поводу чрезмер-

ного государственного бремени.

С последним вряд ли можно согла-

ситься, особенно при сравнении ее

странами с развитой экономикой. На-

пример, в современном мире большое

значение придается такому индикато

ру, как размер государственной квоть

(отношение государственных расхо

дов к объему ВВП). В начале XX век;

в самых развитых странах мира он;

составляла 5-7%. В настоящее вре

мя в странах Европы, модель которы:

считается близкой к идеалу, этот по

казатель равен 45-50%. В России ж<

государственная квота едва достигав

32-33%. И сокращение такого «бреме

ни» мне представляется неразумным.

Наоборот, следует увеличивав

государственные расходы, ибо чрез

вычайно важно сохранить интеллекту

12

Российское руководство начина-

ет осознавать угрозы происходящей

примитивизации и технологической

деградации экономики как для конку-

рентоспособности страны, так и для

ее безопасности. Свидетельство тому

- национальные проекты и долгосроч-

ные стратегии восстановления и раз-

вития ряда сегментов отечественного

научно-технического сектора. Но есть

опасность, что они не будут подкреп-

лены эффективными механизмами ре-

ализации.

На концептуальном уровне струк-

турная политика обязана ответить на

следующие принципиальные для эконо-

мического развития страны вопросы:

на каких региональных рынках мо-

жет преимущественно осуществлять-

ся экономический рост (развитие

внутреннего рынка, интеграция и ее

форматы, экспортно-ориентирован-

ная экономика);

каким должно быть товарное на-

полнение (отраслевая структура) эко-

номического роста;

каковы источники экономического

роста, как мобилизовать и по целе-

вому назначению использовать такие

ресурсы;

кто будет основным субъектом мо-

дернизации экономики в различных ее

секторах (государство, крупный, сред-

ний и малый бизнес, иностранный ка-

питал);

каков экономический механизм,

обеспечивающий заинтересованность

хозяйствующих субъектов в активном

участии в проектах структурной мо-

дернизации национальной экономики,

а также достаточную прозрачность

финансовых потоков и эффективный

контроль за их целевым использова-

нием.

Следовательно, разрабатывая ос-

новы промышленной политики, необ-

ходимо конкретизировать не только

ее содержание, но и критерии отбора

приоритетов. В связи с этим отметим

следующее.

Во-первых, вряд ли существует со-

вершенный и не зависящий от субъ-

ективных устремлений механизм,

позволяющий установить приори-

теты структурной перестройки эко-

номики. Однако при прочих равных

условиях ошибка в расстановке при-

оритетов будет замечена тем быст-

рее, чем демократичнее общество.

Как показывает исторический опыт,

присущий любому обществу соци-

альный иммунитет гораздо быстрее

«срабатывает» при демократическом,

чем при авторитарном порядке прав-

ления.

Во-вторых, к числу приоритетов

структурной и промышленной поли-

тики следует отнести те направления

развития, применительно к которые

Россия еще сохраняет конкурентные

преимущества (реальные или теперь

уже в большей мере потенциальные),

Среди них:

нефтегазовый, лесной и рыбопро-

мышленный комплексы, производс-

твенно-экспортный потенциал кото-

рых, однако, сам подлежит модерни-

зации, включая радикальную диверси-

фикацию;

ракетно-космическая индустрия v

авиапром;

атомная отрасль;

производство вооружения;

энергетическое машиностроение

- традиционное в советский период

средоточие «двойных» (гражданских v

военных) высоких технологий;

судостроение; транспортное маши-

ностроение;

ряд нанотехнологических направ-

лений, в том числе в биологии и ген-

ной инженерии.

13

В-третьих, Россия имеет шанс вы-

стоять в глобальной конкуренции,

лишь одновременно развивая два

укрупненных, «интегральных» при-

оритетных направления, связанных с

инновационной экономикой, с одной

стороны, и старой, сырьевой экономи-

кой - с другой.

Придется формировать у сырье-

вых корпораций сильную мотивацию к

диверсификации и переливу капитала

в высокотехнологичные сферы. Для

этого необходимо разработать приме-

нительно к национальной экономике

в целом перспективные (на 5-10 лет)

приоритетные направления развития

техники, технологии и НИОКР, а в их

рамках - выявить актуальные пробле-

мы, подлежащие решению с использо-

ванием бюджетных ресурсов.

В-четвертых, ряд приоритетов сов-

ременной промышленной политики

должен носить не отраслевой, а меж-

отраслевой характер, в связи с чем

следует выделить направления техни-

ки, технологии и НИОКР, объединя-

ющие более или менее однородные

классы технических средств и техно-

логий того или иного поколения. Та-

кие проекты из-за слабых рыночных

стимулов не могут быть осуществлены

без систематической поддержки со

стороны государства.

Роль государства в экономике

обычно сводится к установлению

«правил игры» и контролю за их

соблюдением со стороны бизнеса и

власти.

А какой она должна

быть

в

проведении структурной политики?

При формировании долговремен-

ной структурной политики государс-

тво обязано учитывать наличие двух

достаточно автономных сфер хозяйс-

твенного бытия с несовпадающими

критериями отбора конкретных при-

оритетов.

Первое. Когда рассматриваются

так называемые обычные товары и ус-

луги, не имеющие прямого отношения

ни к фундаментальным потребностям

жизнедеятельности общества, ни к

обеспечению его безопасности, не-

зависимая экспертиза должна давать

объективные оценки состояния соот-

ветствующих секторов и отраслей на-

ционального хозяйства. После оцен-

ки и ранжирования их потенциала по

степени конкурентоспособности на

внутреннем и международном рынках

(соответствию международным стан-

дартам конкурентоспособности, со-

стоянию производственных мощнос-

тей, наличию сырьевого и кадрового

потенциала, инновационного задела)

возникнет база для принятия решений

о целесообразности и формах госу-

дарственной поддержки.

Такая поддержка возможна в фор-

ме кредитного финансирования для:

создания импортозамещающих или

экспортно-ориентированных мощнос-

тей;

приобретения лицензий на выпуск

конкурентной продукции для внутрен-

него рынка;

льготного кредитования экспорт-

ных поставок машин и оборудования;

введения преференций с целью

привлечения иностранных инвесторов

для ускоренного развития отдельных

отраслевых сегментов национальной

промышленности.

Второе. Когда речь идет о това-

рах и услугах, составляющих основу

жизнедеятельности общества и его

безопасности, критерий конкуренто-

способности в сравнении с мировым

уровнем утрачивает свое значение. В

этом случае приоритеты структурной

политики определяются иерархией

иных целей и критериев, которые еще

в меньшей степени поддаются ква-

14

лификации. Здесь целенаправленная

государственная поддержка должна

быть направлена на производство не

отдельных товаров и услуг, а целост-

ных систем, обеспечивающих жизне-

деятельность общества и минимиза-

цию возможных угроз для него со сто-

роны окружающего мира. Для России

в качестве таковых могли бы рассмат-

риваться, например, ВПК в целом, аг-

рарный комплекс, энергообеспечение

населения и промышленности, транс-

портная инфраструктура, коммуналь-

ное хозяйство, производство лекарс-

твенных средств и медицинской тех-

ники.

Создание крупных госкорпораций

в ключевых отраслях России, на мой

взгляд, представляет собой единс-

твенный способ быстро выйти на ми-

ровой рынок современного машино-

строения и вступить в равноправную

конкуренцию с подобными зарубеж-

ными предприятиями-гигантами. Вы-

ход на мировые рынки с продукцией

космической, атомной, судострои-

тельной и других отраслей будет спо-

собствовать оздоровлению структуры

национального хозяйства и торгового

баланса, создаст прочный фундамент

для развития российской экономики,

а также укрепит внешнеполитический

потенциал страны.

Серьезный аргумент, выдвигаемый

против перехода к активной промыш-

ленной политике, - невысокое качество

российских государственных институ-

тов. Но они формировались в условиях

демонтажа советской плановой систе-

мы и «первоначального накопления ка-

питала», что и определило их уровень.

Если начнет меняться характер решае-

мых ими задач, то изменится и качест-

во государственных институтов.

Таким образом, эффективная

структурная политика для современ-

ной России не имеет альтернативы.

Только с ее помощью в стране может

быть сформирована конкурентная

экономика инновационного типа.

У Джека Лондона есть рассказ

«Время не ждет». Мне кажется, что мы

сейчас переживаем такой же момент.

Если наша страна преодолеет разброд

и шатание и примет программу пере-

стройки экономики и социальной сфе-

ры, тем более что у нас есть для этого

деньги, то у нее появится реальный

шанс вернуться в число мировых лиде-

ров, причем как в экономическом, так

и духовно-культурном отношениях.

Но если будет упор только на идеаль-

ный инвестиционный климат, борьбу с

инфляцией и т.п., то тогда у нас будет

все меньше шансов сохранить интел-

лектуальный и трудовой потенциал.

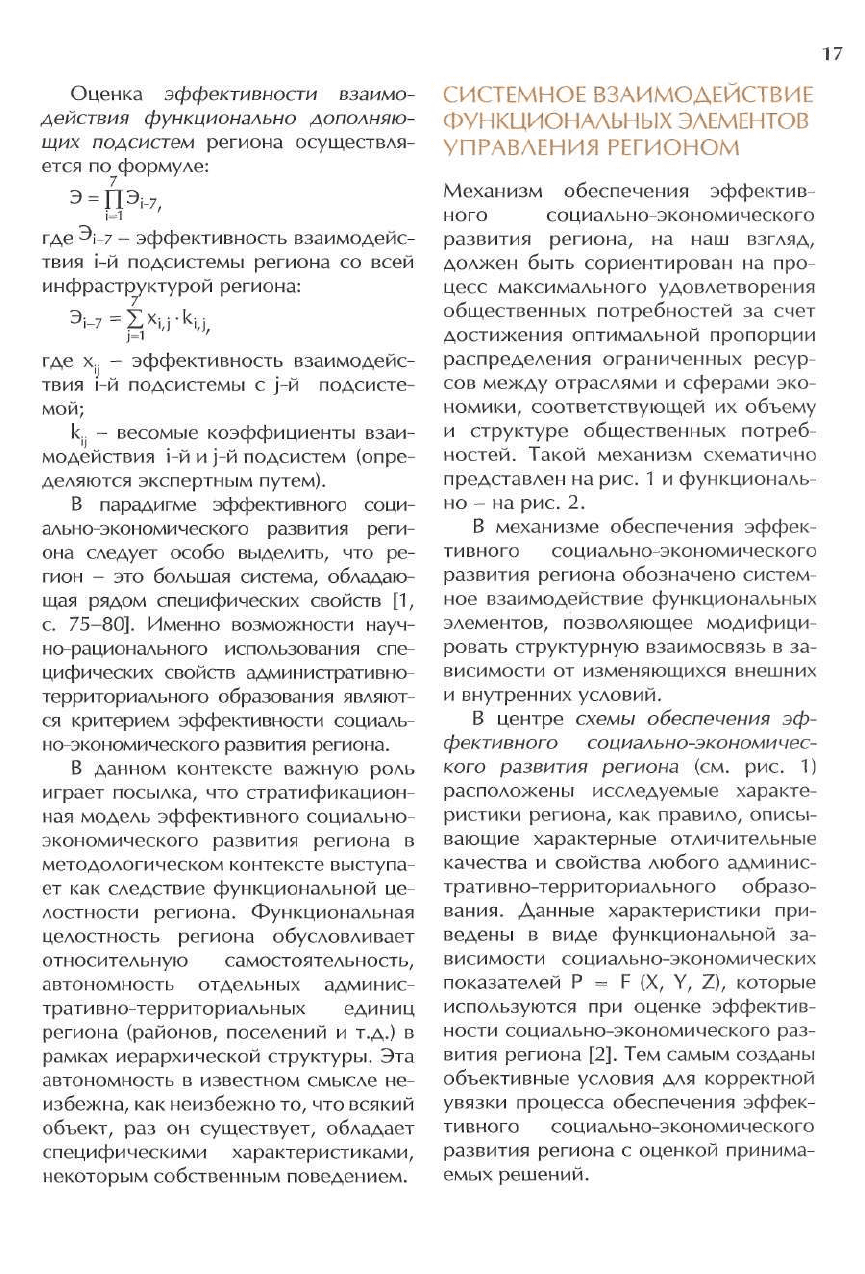

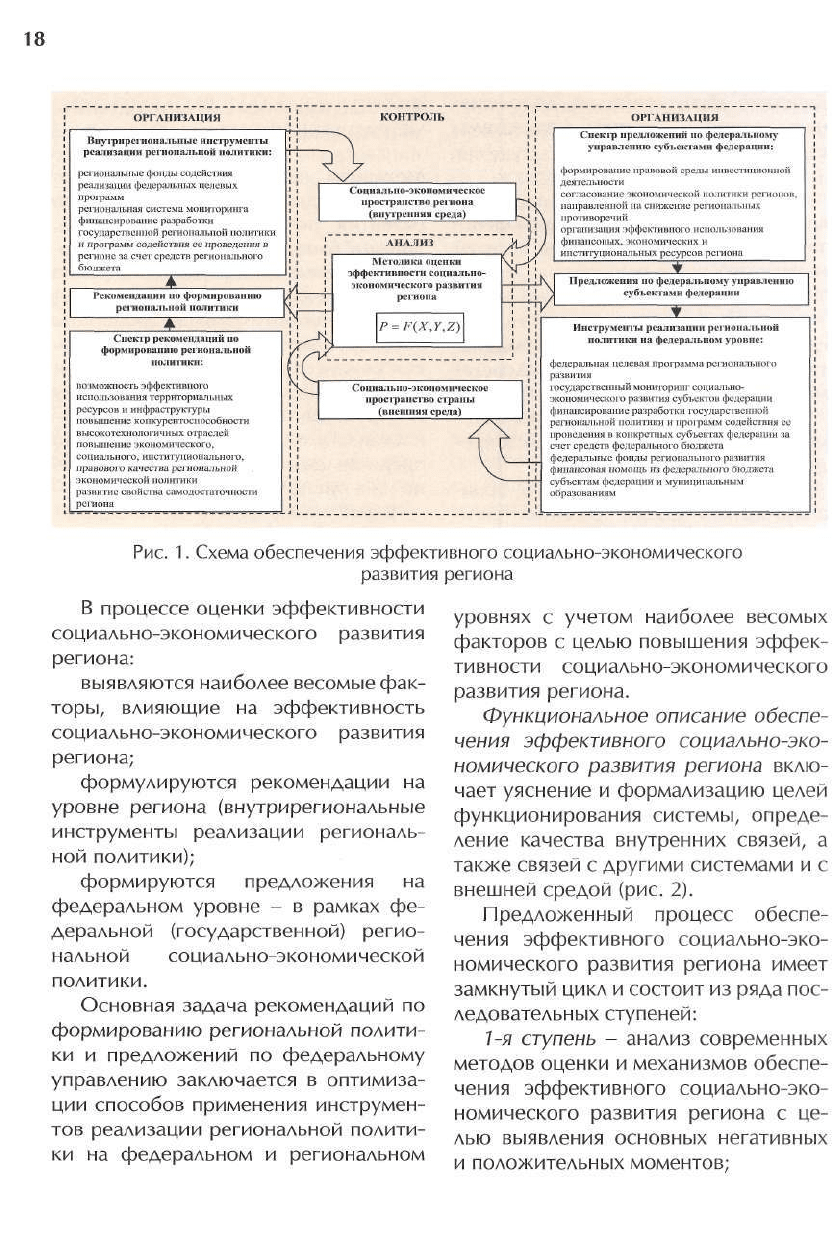

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: оценка и обеспечение

вития региона должна быть ориенти-

рована на эффективную организацию

совокупности процессов и действий,

ведущих к образованию и совершенс-

твованию взаимовыгодных межрегио-

нальных связей, взаимосвязей между

муниципальными образованиями (ин-

фраструктурой) региона, а также их

внутренней упорядоченности.

Процесс организации эффектив-

ного социально-экономического раз-

вития региона должен проводиться с

учетом стратификации территориаль-

ного образования.

Стратификация региона должна

рассматриваться как иерархическая

систематизация общего процесса,

охватывающего интеграцию террито-

риальных хозяйствующих субъектов

на основе развития функциональных

взаимосвязей. При этом предприятие

* Неоднородность социально-экономического пространства Российской Федерации

оказывает значительное влияние на качество функционирования государства

* Сгладить объективную разницу между уровнями социально-экономического разви-

тия регионов должна современная парадигма эффективного развития

* Для решения проблемы эффективного социально-экономического развития региона

целесообразно использовать соответствующий алгоритм

Методологический подход к обес-

печению процесса организационной

трансформации экономики Российс-

кой Федерации от административно-

командной модели к рыночной тре-

бует теоретического переосмысления

концепции функционирования реги-

ональных социально-экономических

систем прежде всего с точки зрения

их эффективного развития. Для этого

необходима функциональная структу-

ризация экономики не только страны,

но и региона, т.е. создание соответс-

твующей структуры и инфраструкту-

ры в общественном производстве.

Современная парадигма эффектив-

ного социально-экономического раз-

16

интегрируется в специфически опре-

деленную отрасль экономики, которая

функционирует в рамках администра-

тивно-территориального образования

(регионального хозяйства), с учетом

взаимовлияния и взаимодополнения

смежных отраслей.

Перспективность стратификаци-

онного подхода при организации эф-

фективного социально-экономичес-

кого развития региона связана, на наш

взгляд, с ростом неопределенности и

вариативности развития экономики

субъектов Российской Федерации.

Причем в рамках одного администра-

тивно-территориального образования

сосуществуют кардинально различа-

ющиеся между собой как по их ре-

альным показателям, так и стратеги-

ческим перспективам хозяйствующие

субъекты. Следовательно, эвристи-

ческие возможности стратификаци-

онного подхода для анализа эффек-

тивности социально-экономического

развития региона применительно к

условиям современной России значи-

тельно расширяются.

Для повышения эффективности

функционирования и прогнозируе-

мое™ развития отдельных страт целе-

сообразно разработать универсальные

модели согласования разноуровневых

интересов хозяйствующих субъектов.

Согласованность иерархии целей

стратифицированного администра-

тивно-территориального образования

должна осуществляться посредством

воздействия федеральных, региональ-

ных, муниципальных органов власти на

функционально дополняющие подсис-

темы региона - ресурсную (природ-

ные, трудовые и т.д.), производствен-

ную, рыночную, инвестиционную,

инновационную, социальную. Данное

воздействие должно уменьшить раз-

согласованность в отношениях между

хозяйствующих субъектов, создать

условия для их взаимовыгодной вклю-

ченности в региональный воспроиз-

водственный цикл.

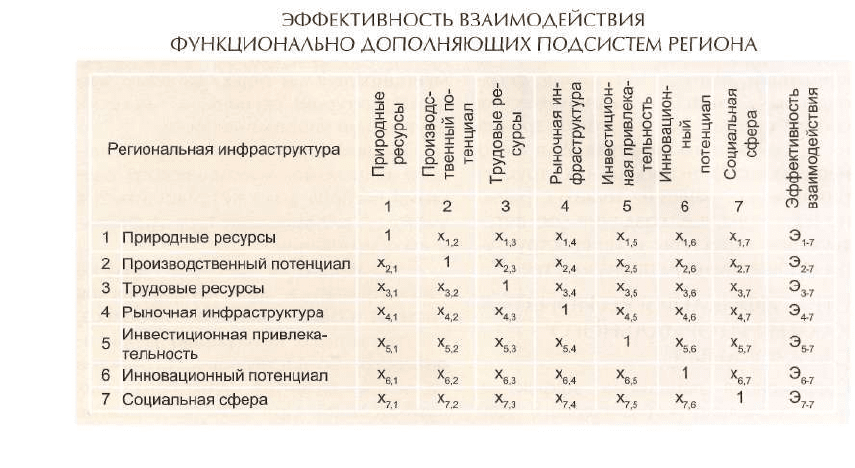

Эффективность взаимодействия

функционально дополняющих подсис-

тем региона можно оценить, исполь-

зуя «экспресс-метод», основанный на

оценке мультипликативной эффек-

тивности взаимодействия отдельных

подсистем со всей инфраструктурой

региона (см. таблицу).